2020年05月09日

ステホ10

※2022年7月1日更新

でもその前に、まず何を作っているのかという前提の説明。

ベトナム空挺大隊(バオアン)とベレー章

ベトナム陸軍空挺部隊の歴史は、サイゴンを首都とするコーチシナ自治共和国の治安維持部隊であるコーチシナ共和国衛兵隊(フランス軍の下部組織)内に、1947年に組織されたEPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)に遡ります。翌1948年、バオダイ(保大帝)を国長とするベトナム国の成立に伴い、EPGRCはEPGVNS (南ベトナム衛兵隊空挺戦隊)へと改名され、ベトナム国政府の直轄地域であるベトナム南部で発展していきました。

一方、ベトナム北部は形式上ベトナム国の領土ではあるものの、中国・ラオス国境に面しておりベトミンの活動が活発な地域であったため、その掃討作戦および施政はベトナム国政府・ベトナム国軍ではなく、フランス軍(極東フランス遠征軍団)北ベトナム方面軍が引き続き担っていました。しかしこの時期、フランス人兵士の人員不足やベトナマイゼーション(ベトナム国政府への権限移譲計画)に伴い、北ベトナムでもベトナム人部隊の需要が高まったため、北ベトナム方面軍は1950年に、北ベトナムで最初のベトナム国軍空挺部隊であるトンキンEP(空挺戦隊)を創設します。

そして翌1951年、このトンキンEPはベトナム陸軍で最初の空挺大隊である第1ベトナム空挺大隊(ベトナム陸軍第1空挺大隊)へと改称・発展しました。第1空挺大隊の指揮官はトンキンEP隊長であったグエン・カイン大尉、副隊長ド・カオ・チ中尉が引き続き務め、この重大な役割を背負った両名は、その後20年近くに渡ってベトナム戦争の歴史に大きく関わる事となります。

▲国長バオダイの表彰を受ける第1空挺大隊と副大隊長ド・カオ・チ(敬礼をしている人物) [1952年サイゴン]

チは後にベトナム共和国軍中将(死後大将に特進)・第3軍団司令官として、1970年のカンボジア進攻作戦を大成功させるなどし、ベトナム戦争で最も優秀な指揮官の一人と評価されています。その為、チ中将は1971年のラムソン719作戦の際に乗機のヘリが撃墜され戦死しましたが、これは「ベトナムからの撤退を決定したアメリカが、南ベトナムから優秀な司令官を排除する事で戦争終結(南ベトナム敗戦)を早めるために、CIAがチ将軍を暗殺したもの」という陰謀説が、いまだにベトナム人の間で実しやかに語られています。

また、この第1空挺大隊発足後も、ベトナム国軍にはフランス軍CIP(空挺インドシナ中隊)を編入・再編したベトナム空挺大隊が続々と編成され、1954年の第1次インドシナ戦争終結までに計5個の空挺大隊が組織されました。またベトナム国軍のモットーが「Bảo quốc An Dân (保国安民、略してBảo An:バオアン)」であった事から、これらベトナム空挺大隊はフランス人将兵から「Bawouan(バオアン)」と呼ばれ、ベトミン軍との戦争が激化した戦争末期に、次々と激戦地に投入されていきました。

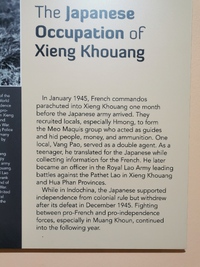

▲第1次インドシナ戦争期の5つのベトナム空挺大隊(バオアン)と部隊章

さて、ここからが本題。これらベトナム空挺大隊では、フランス軍空挺部隊と同じくアマランス(赤)色のベレー帽が着用されました。またベレー章についても、フランス軍CIPが基となった第3, 5, 6, 7空挺大隊については、CIP時代から引き続き、フランス軍空挺部隊のベレー章(天使の翼)が用いられました。

しかし第1空挺大隊だけは、トンキンEPという他の大隊とは異なる出自であったため、フランス軍とは異なる独自のベレー帽が採用されました。そのデザインは隊旗と共通の、パラシュートに星、翼、そしてベトナム国旗がデザインされた物でした。

そして第1次インドシナ戦争終結後の1955年、南ベトナムに撤退した各空挺大隊を統合・再編したベトナム共和国軍空挺群(指揮官ド・カオ・チ)が発足すると、この第1空挺大隊ベレー章のデザインは空挺群共通のベレー章として採用されます。(同時にフランス式ベレー章は廃止されたものの、その「天使の翼」のデザインは新たにベトナム軍空挺部隊の職種徽章として継承されます) これ以降、この第1空挺大隊式ベレー章は、1975年までベトナム軍の最精鋭部隊たる空挺部隊(および特殊工作機関NKT)の象徴として長きに渡って愛用されていきます。

▲ベトナム軍空挺部隊で用いられた三種のベレー章

国軍時代と共和国軍時代ではデザインは同一ですが、国軍時代はピンで留めるバッジ式で、共和国軍時代からはベレー帽に直接縫い付けとなります。

▲バッジ式のベレー章を着用する第1空挺大隊第3中隊の将兵 [1952年ハノイ]

この時期、ベトナム空挺大隊はフランス軍からベトナム国軍に編入されたばかりであったため、将校のほとんどはベトナム国軍に出向という形で、引き続きフランス人が務めていました。

第1空挺大隊ベレー章作成

ここからようやく工作のお話です。

今回ベースとするレプリカのベレー章。(ベトナム製?)

1960年代以降は糸刺繍も多く見られますが、50年代はモール刺繍が主だと思うので、ちゃんとしたモール刺繍のレプリカを用意しました。

これに裏地の布を縫い付け、さらにベレーに取り付けるためのピンを取り付けます。

しかしベレー章用のピンは単体ではなかなか手に入りづらいので、自分で作る事にしました。

今回は初めての試みなので、試しに手芸ショップで売っていた真鍮製のピアスを使ってみました。

これをベレー章のピンっぽく曲げていきます。

なんとか形になりました。

でもやってるうちに、こんなにいろいろ曲げるなら、別にピアスとして売っている物じゃなくて、ただの細い真鍮線を買ってくれば十分だなと思いました。

そしてこのピンを縫い付けてベレー章が完成。

▲見本とした実物(コレクター所蔵品)

▲今回の僕の自作品

まるっきり同じとは行きませんが、ぱっと見悪くないと自分では思っています。

(翼の形は当時から個体差があるので、多少形が違くても間違いではありません)

第1空挺大隊セット完成!!服はTTA47"一般型"戦闘服です。

この時代、インシグニアはバッジが主で、服に縫い付ける物は少ないので、同じ服や帽子で色々な設定ができるのはお得ですね!

また靴は、1950年代のフランス連合軍空挺部隊の代表的なジャンプブーツであるTAP50(写真右)の代用品として諸先輩方にお勧めされた、イタリア軍のブーツ(写真左)を使うつもりです。

よく見ると踵にカップが無かったりホール数が違ったりするのですが、実物のTAP50はほぼ入手不可能な激レア品なので、安価で手に入り、実際に履いて使える代用品としては申し分ないですね。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。