2022年12月18日

偵察チームとリアクションフォース

ベトナム戦争期、アメリカ陸軍特殊部隊”グリーンベレー”は常にベトナム軍付きのアドバイザーという立場であり、アメリカ軍人のみで作戦を行うことはほぼ皆無でした。

彼らグリーンベレーが主導する作戦として代表的なものが、ベトナム軍特殊部隊やCIDGで構成されたコマンド部隊の現場指揮官としてグリーンベレー隊員が付く米越合同の『特殊偵察計画(Special reconnaissance project)』です。

この特殊偵察計画には以下の4組織があり、それぞれ細部は異なりますが、いずれも『偵察チーム』と『リアクションフォース』から構成される点は共通していました。(※括弧内は作戦を主導する米軍部隊)

・プロジェクト・デルタ (B-52 / 5th SFGA)

・プロジェクト・シグマ (B-56 / 5th SFGA)→1967年OP-35に編入

・プロジェクト・オメガ (B-50 / 5th SFGA)→1967年OP-35に編入

・プロジェクト・ガンマ (B-57 / 5th SFGA)

・OP-35 (SOG-35 / MACV-SOG)

偵察チーム(Reconnaissance Team (RT))は読んで字のごとく、偵察を専門とする小規模なチームで、各チームのチームリーダーをグリーンベレー隊員が務めました。

リアクションフォース(Reaction Force)は中隊以上の規模で構成された軽歩兵部隊であり、偵察ではなく待ち伏せ攻撃や偵察チームへの救援など、積極的な攻撃を任務としました。CIDG兵で構成されたリアクションフォースはマイクフォースの一部とされます。

なおReaction Forceを直訳すると『反動部隊』等になりますが、日本語的にはしっくりこないので、この記事では英語のまま『リアクションフォース』と書いています。

以下、各特殊偵察計画における偵察チームとリアクションフォースを見ていきます。

【プロジェクト・デルタ】

偵察チーム:デルタ偵察チーム

グリーンベレー4名、ベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)6名で構成されたチームが12個。

リアクションフォース:LLĐB第91/81空挺コマンド大隊

LLĐB128名で構成された中隊が6個。

※デルタ偵察チームと第91空挺コマンド大隊は1968年5月に統合され、第81空挺コマンド大隊へと改称される。その後、1970年にプロジェクト・デルタが終了するとLLĐBも解散したが、第81空挺コマンド大隊はLLĐBの後継組織たる第81空挺コマンド群へと拡大する。(過去記事『空挺コマンド』参照)

【プロジェクト・シグマ/プロジェクト・オメガ】

偵察チーム:シグマ偵察チーム/オメガ偵察チーム

グリーンベレー2名、CIDG4名で構成されたチームが16個。

リアクションフォース:第2軍団マイクフォース

グリーンベレー3名、CIDG150名で構成された中隊が3個。

※プロジェクト・シグマとオメガは担当地域が異なるだけで、ほぼ同じ任務・構成でした。また、この2部隊は1967年にMACV-SOG主導のOP-35に編入され、CCSとして統合されます。

【プロジェクト・ガンマ】

プロジェクト・ガンマはデルタ、シグマ、オメガに続くグリーンベレー主導の特殊偵察計画の一つですが、公式な資料は何一つ公表されていません。

1969年、プロジェクト・ガンマ担当のグリーンベレーB-57隊員らが、部隊内のあるベトナム軍LLĐB将校を敵側に内通しているとして秘密裏に処刑した一件が『グリーンベレー事件』としてマスコミに報道され、米国政府を巻き込んだスキャンダルに発展したため、米軍はいまだにプロジェクト・ガンマの活動内容を機密にしたままです。

(機密にされるとなおさら憶測を呼ぶもので、ガンマについてはかなり非合法な活動をしていたと噂されていますが、越境工作や拉致暗殺の類は他の部隊もやってたので、僕はガンマだけが特別な存在だったとは思っていません)

【OP-35】

偵察チーム:

・1964-1968: スパイクチーム(ST)・・・グリーンベレー2名、雷虎(ベトナム軍NKTまたはCIDG)4名で構成。

・1968-1970: 偵察チーム(RT)・・・グリーンベレー3名、雷虎9名で構成。

チーム数はCCN所属が49個、CCCが30個、CCSが24個(時期により変動)

リアクションフォース:ハチェットフォース(Hatchet Force)中隊またはエクスプロイテーションフォース(Exploitation Force)中隊

CIDG約100名で構成された中隊がCCNに3個、CCCが4個、CCSが3個。

Posted by 森泉大河 at

15:34

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│組織・編成

2021年03月12日

調査中のインシグニア① 共匪防衛パッチ

調査中なので、まだ正体がよく分かっていないベトナム軍のインシグニアについてです。

本当はちゃんと調べがついてから発表したいのですが、なかなか情報が集まらず行き詰っているので、情報提供を呼びかけたく記事にしました。

このパッチは米陸軍特殊部隊のヴァーノン・ギレスピー大尉も着用していた事から、デザインだけは有名なのですが、実はその詳細はよく分かっていません。

なおパッチの上下端に入る文字には、少なくとも二種類のバリエーションがあった事が知られています。

左:CHỐNG CỘNG PHI (反共匪)/BẢO-VỆ QUYỀN TỰ-CHỦ (自主権防衛)

右:DIỆT CỘNG PHI (滅共匪)/BẢO-VỆ TỔ-QUỐC (祖国防衛)

※カッコ内は日本語訳

このように文言は若干異なるものの、「CỘNG PHI(共匪)」と「BẢO-VỆ(防衛)」の部分は共通なので、以下便宜的に「共匪防衛パッチ」と呼びます。

この共匪防衛パッチは長年、ほとんど『ギレスピー大尉が着けている』という部分でしか注目されてきませんでした。

なので当時ギレスピー大尉が第2戦術区ダルラク省内のCIDGキャンプ、ブォンブリェン基地(Căn cứ Buôn Briêng)を担当していた事から、共匪防衛パッチは「CIDG(の何か)」や「ダルラク省CIDG」のパッチと呼ばれてきました。

疑問

しかし僕は、この通説について前々から疑問に思っていました。

・・・これ、本当にCIDGなの?

共匪防衛パッチのデザインを、ブォンブリェン基地が存在した1964年5月~1965年9月と同時期に、同じ第2戦術区内に存在した他のCIDGキャンプのパッチと比べてみても、共匪防衛だけはその意匠がかなり異なるように見えます。

※下段の西暦はその基地が存在した期間であり、パッチが使用された時期と必ずしも同一ではない。

一部例外はあるものの、60年代前半から1970年のCIDG計画終了まで、CIDGの部隊章に使われるモチーフは多くの場合『虎』でした。

また大半のCIDGパッチに入る基地の名前も、共匪防衛パッチには入っていません。

そして何より、共匪防衛パッチに描かれている人物が被っているノンラー(葉笠)は、ベトナムの支配民族であるキン族の庶民・農民の象徴であり、CIDGを構成する少数民族、特に中部高原のデガ(南インドシナ・モンタニャール)諸部族がノンラーを被ることはほとんど無いのです。(なお1975年以降は共産党政権下でキン族への同化政策が強行され少数民族固有の文化は衰退しつつあるので、デガも単に安い日傘としてノンラーを被ることがあります)

このように共匪防衛パッチには、CIDGの部隊章としては不自然な点が多数あり、通説をすんなり受け入れる事は到底できないのです。

一方、ノンラーを被った民兵のデザインから連想されるのが、ベトナム共和国軍の指揮下にある、共産ゲリラからの自衛・自警を目的とする民兵組織『人民自衛団(Nhân Dân Tự Vệ)』です。

▲人民自衛団の徽章

ノンラーを被った民兵の意匠が描かれている。

▲ノンラーを着用する人民自衛団の女性団員(1968年フエ)

この黒アオババ(通称ブラックパジャマ)+ノンラーの組み合わせは、ハリウッド映画において典型的なベトコンゲリラの服装として描かれていますが、実際には黒アオババは政府側民兵の制服でもあり、決してベトコンの象徴ではありません。

なお、ノンラーは伝統的に(キン族の)庶民の象徴であるためパッチのデザインに採用されましたが、実際の活動時にはもっと実用性の高い軍隊式のブッシュハットやキャップが着用されました。

このように、共匪防衛パッチのデザインは、少数民族主体のCIDGよりも、キン族を主体とした人民自衛団にふさわしい印象を受けます。

ではなぜCIDGキャンプを担当する米軍将校が、キン族民兵を示すデザインのパッチを着用しているのでしょうか?

仮説

その答えとして、僕は「少なくとも1960年代中盤まで、CIDGは人民自衛団の一部として扱われていたのではないか」と推測しています。

米軍側呼称『Civilian Irregular Defense Group(通訳「不正規民間防衛隊」)』は、ベトナム語では『Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu(民間戦闘部隊)』と呼ばれていました。

つまり構成員が少数民族かキン族かの違いこそあれ、CIDG・人民自衛団のどちらも基本的には、民間人で構成された民兵なのです。

1961年に米国がCIDG計画を開始した当時、ベトナム共和国政府はすでに人民自衛団を始めとするキン族による民兵組織を保有していました。

一方、ベトナムでは南北どちらの政権でも、少数民族への差別・圧政が敷かれており、少数民族はほとんど自国民とは見なされていませんでした。そのため政府としては、反乱の危険性がある少数民族に武器を持たせる事などもっての他であり、第一次インドシナ戦争中にフランスによって組織され、後にベトナム国軍に編入されたモンタニャール大隊も、1955年のフランス連合脱退後、すぐさま解体されていました。

ところが、最大のスポンサーであるアメリカが、フランスのように少数民族を戦力として活用したいと言い出したのです。軍事・経済の両面でアメリカからの支援に依存していたベトナム政府は不本意ながらこれを承認せざるを得ませんでした。(そして実際にCIDG計画開始から3年後の1964年、ベトナム政府が懸念した通りCIDGによる大規模な武装蜂起『FULROの反乱』が発生し、短期間ながら民族紛争に発展します)

こうして少数民族が米軍によって懐柔されCIDGとして武装化されていく訳ですが、CIDG計画の目的は国境付近に住む少数民族自身にベトコンの侵入を阻止、掃討させる事であるため、兵士は毎日家族の住む自宅に帰り、地元を離れる事はありません。その有り様は民兵そのものです。

またベトナム政府としても、本心では少数民族を二等国民以下と見下していながらも、対外的には一応ベトナム国民なので、CIDGは『ベトナム国民で構成された民兵』という事になります。つまりCIDGは、構成民族や指揮系統以外の面では既存の人民自衛団と同じ形態の組織なのです。

また人民自衛団の構成員は、必ずしもキン族でなければならないという訳ではありません。キン族以外が人民自衛団に編入された例として、主に中国人(漢族)で構成された武装組織『海燕(ハイイェン)』があります。海燕は中国共産党による弾圧を逃れ、1959年にベトナムのカマウ半島に集団移住した中国キリスト教難民(元国民革命軍兵士を多数含む)が村落防衛のため結成した自衛組織です。(過去記事『グエン・ラック・ホア神父』参照)

つまり元から国内に居た少数民族ですらない、外国人(ただし政府から市民権は与えられている)の組織であっても、人民自衛団に編入された例があるという事です。無論、ベトコンに対抗する政府側戦力であり、政府の指揮監督下にあるという事が必須条件ですが。

以上の点から、僕は以下のように推測します。

・共匪防衛パッチは人民自衛団内の何らかの徽章である。

・CIDGは形式的には人民自衛団の一部とされていた。

・それ故、共匪防衛パッチはもCIDG関係者にも着用された。

とは言えまだ史料による裏付けは得られていないので、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非お教えください。

Posted by 森泉大河 at

15:14

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│NDTV/人民自衛団

2020年07月11日

シルク織りパッチ改造

すでに数年前にはほとんどのインシグニアを作成、縫い付け終わっていたのに、1枚だけ手に入らないパッチがあり作成途中になっていた服がありました。目標としている服の設定は、1967~1968年頃のベトナム陸軍第5マイクフォースです。

第5マイクフォースのパッチはレプリカが沢山販売されているのですが、僕が欲しいのは上側に"MIKE FORCE / AIR BORNE"のタブが付いていないシンプルな細身タイプのシルク織りパッチであり、この仕様は何年も探しましたが、いまだにレプリカが製造された事はない模様です。

市販のタブ付きタイプのレプリカ(左)とシンプルタイプの実物(右)

※その他のマイクフォースの部隊章については過去記事『続・マイクフォースのパッチについて』参照

恐らく今後もシンプルタイプのレプリカが発売される見込みは無いので、自分で作る事にしました。

とは言え、シルク織りパッチを業者に頼む場合、数百枚単位で作る事になりますが、そんなに作ったところで誰も買わないのは目に見えているので、あくまで自分用として、市販のタブ付きタイプのレプリカをベースに改造しました。

最初は余分な部分をマジックで塗ろうとしましたが、思った以上にインクが滲んだので却下。

次に、必要な部分のみマスキングテープで覆って、その外側をスプレーのつや消しブラックで塗りました。

思い付きでやった割には上手くいったと思います。

さらに弩(石弓)の弦の部分もマスキングしてスプレー塗りし、あとはいつも通り裏地をあてて服に付いつけました。

なおシンプル細身タイプでは、米軍から授与されるAIR BORNEタブは後付けとなります。

今回の改造品(左)、実物(右)

ぱっと見、違和感なく仕上がったかと思います。

あくまでインチキな改造品ですが、無い物ねだりしてても始まらないので、とりあえずは形になって良かったです。

こうして念願の第5マイクフォース一式が完成!

服はMASHのシルバータイガー。ベレーはメーカー不明。

胸の徽章は昔作った自作のCIDG階級章です。

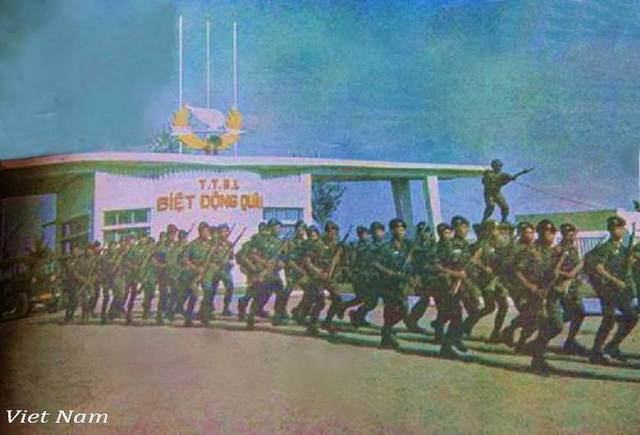

マイクフォースと言えばエアボーン、ヘリボーンによる強襲任務に特化した空中機動CIDG部隊として有名ですが、中でも第5マイクフォースは1967年4月のハーヴェスト・ムーン作戦、翌5月のブラックジャック作戦という二つの作戦において、計800名以上が戦闘空挺降下を行った実績を持つ、ベトナム戦争を代表する空挺部隊の一つでもあります。

過去記事『ベトナム空挺の降下作戦1955-1975』参照

▲降下訓練中の第5マイクフォース隊員(1967年頃)

最終的な目標はこのスタイルなので、残すはT-10パラシュートだけとなりました・・・

Posted by 森泉大河 at

18:43

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│自作グッズ│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│被服・装備

2019年11月03日

偵察中隊/ベトナム軍LRRP

※2019年11月3日更新

※2019年11月24日更新

※2025年5月3日更新

これまでも、ベトナム共和国軍の一般部隊(主に陸軍)には、特殊部隊とは別の、アメリカ陸軍のLRRPに倣った偵察中隊(Đại Đội Trinh Sát)が存在していたとちょいちょい書いてきましたが、あらためて記事にまとめてみました。

ただし、これら偵察中隊に関する詳細な資料は乏しく、未解明な部分もかなり多いです。今回の記事は、あくまで今私が把握している範囲での情報になりますので、実際にはもっと多くの偵察中隊が存在していたはずだと思います。

現在把握できている偵察中隊一覧

【歩兵師団本部付き】

全ての歩兵師団に師団本部付きの偵察中隊が存在。

第1歩兵師団 第1偵察中隊

第2歩兵師団 第2偵察中隊

第3歩兵師団 第3偵察中隊

第5歩兵師団 第5偵察中隊

第7歩兵師団 第7偵察中隊

第18歩兵師団 第18偵察中隊

第21歩兵師団 第21偵察中隊

第22歩兵師団 第22偵察中隊

第23歩兵師団 第23偵察中隊

第25歩兵師団 第25偵察中隊

【連隊本部付き】

全ての連隊が保有したかは未確認なものの、少なくとも歩兵師団内の以下の連隊には連隊本部付きの偵察中隊が存在した。

第1歩兵師団 第51連隊 偵察中隊

第52連隊 偵察中隊

第2歩兵師団 第4連隊 偵察中隊

第3歩兵師団 第56連隊 偵察中隊

第57連隊 偵察中隊

第5歩兵師団 第8連隊 偵察中隊

第7歩兵師団 第11連隊 偵察中隊

第9歩兵師団 第15連隊 偵察中隊

第16連隊 偵察中隊

第18歩兵師団 第48連隊 偵察中隊

第52連隊 偵察中隊

第21歩兵師団 第32連隊 偵察中隊

第22歩兵師団 第40連隊 偵察中隊

第42連隊 偵察中隊

第47連隊 偵察中隊

第23歩兵師団 第44連隊 偵察中隊

第45連隊 偵察中隊

第25歩兵師団 第46連隊 偵察中隊

【空挺師団】

空挺師団では3個の旅団本部に各1個の偵察中隊が存在した。

空挺師団 第1空挺旅団 第1偵察中隊

第2空挺旅団 第2偵察中隊(1970年第81空挺コマンド大隊第5中隊を編入)

第3空挺旅団 第3偵察中隊(1970年第81空挺コマンド大隊第6中隊を編入)

【海兵師団】

海兵師団では、師団本部付きと、4個の旅団本部に各1個の偵察中隊が存在した。

海兵師団 偵察中隊(師団本部付き)

第147海兵旅団 第147偵察中隊

第258海兵旅団 第258偵察中隊

第369海兵旅団 第369偵察中隊

第468海兵旅団 第468偵察中隊

【レンジャー部隊】

レンジャー部隊では、全てのレンジャー群が保有したかどうかは未確認なものの、少なくとも以下の群本部に各1個の偵察中隊(長距離偵察中隊)が存在した。

第4レンジャー群 第4長距離偵察中隊

第6レンジャー群 第6長距離偵察中隊

第7レンジャー群 第7長距離偵察中隊

第12レンジャー群 第12長距離偵察中隊

第14レンジャー群 第14長距離偵察中隊

第15レンジャー群 第15長距離偵察中隊

第21レンジャー群 第21長距離偵察中隊

第22レンジャー群 第22長距離偵察中隊

第23レンジャー群 第23長距離偵察中隊

第24レンジャー群 第24長距離偵察中隊

第25レンジャー群 第25長距離偵察中隊

第31レンジャー群 第31長距離偵察中隊

第32レンジャー群 第32長距離偵察中隊

第33レンジャー群 第33長距離偵察中隊

※偵察部隊の部隊名は「偵察(Trinh Sát)」という表記が一般的ですが、レンジャーのみ「長距離偵察(Viễn Thám)」となっています。

【第81空挺コマンド群】

第81空挺コマンド群は1960年代後半にプロジェクト・デルタを実行していた特殊部隊(LLĐB)第81空挺コマンド大隊を、1970年8月のLLĐB解散後に再編成した部隊であるため、かつての「デルタ偵察チーム(Toán Thám Sát DELTA)」は第81空挺コマンド群内に「偵察中隊」として統合され、引き続き偵察任務に当たった。なお偵察中隊への統合後も、部隊の通称としては「デルタ偵察チーム」が用いられた。また偵察中隊は1975年、部隊再編に伴い「第815部隊」に改称される。

第81空挺コマンド群 偵察中隊/第815部隊(通称デルタ偵察チーム)

※この記事は特殊部隊以外の偵察部隊についてのまとめであり、LLĐB時代のデルタ偵察チームについては今回は触れませんが、1971年以降の第81空挺コマンド群は空挺師団や海兵師団と同じ「統合予備部隊(総参謀部直属の即応部隊)」に含まれるので、再編後の偵察中隊のみ記載しています。

偵察中隊の写真・映像

最初に、偵察中隊に関する資料は少ないと書きましたが、実際に彼ら偵察隊員が写っている写真・映像資料はもっともっとレアです。

僕が今まで見付けられたのは、以下の部隊だけです。

第1歩兵師団第1偵察中隊(1971年ケサン基地, ラムソン719作戦)

第22歩兵師団内の偵察隊員(中隊不明)

空挺師団の偵察隊員(1970年, 旅団/中隊不明)

海兵師団の偵察隊員(旅団/中隊不明)

※左胸に米軍MACVリーコンドースクール修了章を着用している事に注目

レンジャー部隊の長距離偵察隊員(群/中隊不明)

長距離偵察訓練と資格証

長距離偵察証(Chứng chỉ Viễn Thám)は、ドゥックミー レンジャー訓練センターにおける長距離偵察(Viễn Thám)課程を修了した者に与えられる資格証です。この訓練はレンジャーのみならず、この記事で紹介した歩兵師団や空挺、海兵隊など、特殊部隊を除く*ベトナム共和国軍の各偵察中隊の隊員候補たちが受講する、偵察要員の登竜門でした。ちなみにこの資格を取得すると、毎月600ドンの資格手当が支給されたそうです。

ドゥックミー レンジャー訓練センター付きの米軍アドバイザー向けに作成された1968年当時のカリキュラム

英語表記"Long range reconnaissance patrol course"が長距離偵察課程(Khóa VIễn Thám)です。

これによると訓練期間は5週間、計419時間のカリキュラムで、内訳は以下の通りです。

・戦術 235時間

・総合課題 161時間

・武器及び破壊 23時間

(139時間の夜間訓練を含む)

フェーズ1(16日間):基礎課程、総合課題講習

フェーズ2(11日間):湿地野営、ジャングル・山岳野営

フェーズ3(8日間) :戦術航空機動作戦(5日間)、最終筆記試験および体力テスト、卒業式(3日間)

※レンジャー訓練センターの説明では特殊部隊(NKTやLLĐB)もこの訓練を受講したとされていますが、これらの特殊部隊ではそれぞれの訓練センターで独自の偵察・コマンド訓練を行っているため、わざわざ全員がレンジャー訓練センターに出向いて同じような訓練を繰り返す意味は無いように思えます。当時の写真でも特殊部隊員がこの長距離偵察証を着用している例はかなり少ない(私はほとんど見た記憶がない)ので、おそらく実際に受講したのはごく一部の兵士だけだったと思われます。

ベトナム陸軍ドゥックミー レンジャー訓練センター正門(TTHL BĐQ ở Dục Mỹ)

なお1960年代、レンジャー訓練センターはカインホア省ドゥックミーとハウギア省チュンホアの2カ所に存在しており、長距離偵察課程はドゥックミーで行われていました。チュンホアは第3、第4軍団所属のレンジャー部隊に追加の訓練を行う補助的な訓練センターであり、さらに1968年には閉鎖されたそうです。

アメリカ軍MACVリーコンドースクール

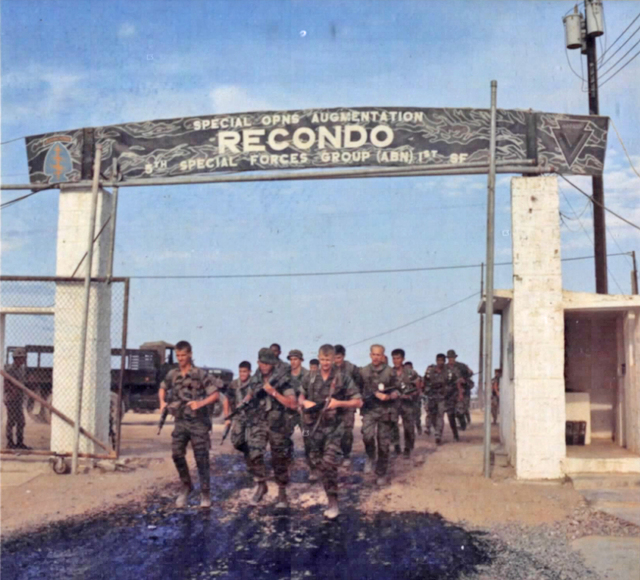

MACVリーコンドースクール正門(1969年)

先に挙げたベトナム軍偵察中隊の多くは、米陸軍における長距離偵察パトロール(LRRP・LRP)部隊の成功を受け、これを手本として組織されたものですが、この本家米軍LRRPのチームリーダーを育成したのが、グリーンベレーが運営するMACVリーコンドースクールでした。上記のレンジャー訓練センターにおける長距離偵察課程も、概ねこのリーコンドースクールのカリキュラムに倣ったものです。

このMACVリーコンドースクールではアメリカ兵の他にも同盟軍兵士、特に上記のベトナム軍各偵察中隊からの研修生を多数受け入れており、訓練を終えた者はその修了章を軍服に身についている例が見られます。(海兵師団偵察隊員の写真参照)

MACVリーコンドースクール修了章

リーコンドースクールでグリーンベレーの指導による偵察訓練を受講するベトナム陸軍第1歩兵師団第51連隊偵察中隊の隊員

同ベトナム陸軍第2歩兵師団内(中隊不明)の偵察隊員

※両部隊とも、米軍SOGで開発されたSTABOハーネスを装備している事に注目

Posted by 森泉大河 at

16:07

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│BB/歩兵│SF/グリーンベレー│TQLC/海兵隊│ND/空挺│BĐQ/レンジャー│組織・編成

2019年10月13日

CIDG計画とFULRO(フルロ)

※2019年10月15日更新

最近、CIDGごっこを計画する中でフルロ(FULRO)の話が話題に上がった(と言うか僕が話したくて仕方なかった)ので、CIDGとフルロの関係を分かりやすく図にしてみました。

▲CIDGとフルロの大まかな関係を示した図(クリックでPDF開きます)

なお今回は触れませんでしたが、少数民族の自治・独立運動は1958年のバジャラカ運動が最初という訳ではなく、1945年には最初のデガ諸部族の連携組織が発足しており、もっと昔には、現在のベトナムの領土の南半分以上はチャンパ王国やクメール王国が支配していた場所なので、彼らが「少数民族」と呼ばれる事になるはるか以前から、この争いはず~っと続いてきたわけです。

また1975年以降も彼らの戦いは現在に至るまで続いています。このベトナム戦争の前と後の話は、まじめに書くとかなり長くなるので、またの機会に。

これまでのおさらい&よく見る誤解を訂正

・CIDG=デガ(モンタニヤード)ではない

CIDG計画には多数のデガ諸部族が参加しましたが、チャム族やクメール族、ヌン族など、デガ以外の少数民族も多く参加しており、また一部ではカオダイ教徒など、反政府的なベトナム人も参加していました。

・CIDG=フルロではない

フルロは長年ベトナム人から迫害を受けてきたデガ、チャム族、クメール族の三勢力の連合です。その目的はベトナム(この当時は南ベトナム)からの自治・独立です。彼らにとってこの戦いは積年の恨みが詰まった人種戦争であり、当初はベトナム人であれば南北に関係なく、一般市民すらも見境なく虐殺する過激な武装組織でした。なおそれまで大した反乱も越せなかった彼らがフルロを結成し、大規模な反乱を起こす事が出来たのは、米軍のCIDG計画の賜物でした。フルロ兵士はCIDG計画に参加する事で米軍によって訓練され、米軍から与えられた武器で武装し、米軍から支払われる給料がフルロの資金源となっていました。なのでCIDG=フルロではありませんが、CIDG計画無くしてフルロの活動は無かったと言えます。

一方、CIDGに参加していたヌン族は、中国国民党の影響下にある中華系の少数民族であるため、第一次インドシナ戦争では反共主義に基づいてベトミンと戦ったものの、ベトナム人との関係は悪いものではありませんでした。1954年に北ベトナムが失陥すると、約5万人のヌン族が南ベトナムに移住し、そのままサイゴン政府軍にヌン師団が創設されます。後に政争によってヌン師団長が解任された事でヌン族兵士はサイゴン政府に反旗を翻しますが、ジェム政権崩壊(1963年)後は再び良好な関係に戻ります。よってフルロに参加する事はありませんでした。

・フルロ=CIAの工作ではない

インターネットを見ていると、一部のベトナム人の間ではフルロは「ジェム政権を崩壊させるためのアメリカCIAの工作だった」と語られていますが、それは完全に間違いです。まずフルロが結成されたのはジェム総統がクーデターで暗殺されてから10ヶ月も後の事です。また当時CIDGを指揮していたアメリカ人たちは、言葉の壁から、自分の部下たちが秘密裏に米軍による軍事支援を利用して反政府ゲリラ組織を結成している事に気付く事が出来ませんでした。そして実際に1964年にフルロの反乱が起こった際には、CIAですらこの反乱の背後関係を把握できておらず、ベトコンまたはフランスの支援・扇動によるサボタージュ説が唱えられていました。

後に判明する事ですが、当時実際にフルロの組織化・反乱を支援してのは隣国カンボジアのシハヌーク政権でした。カンボジアとしては、クメール王朝時代にクメール領だった南ベトナムの領土を奪還する事を最終的な目標としており、その為に、ベトコンとの内戦を抱える南ベトナムを、内部からの反乱でさらに混乱に陥れる事を目論みました。そのためカンボジアは、CIDG計画によって南ベトナム領内の少数民族に武器・資金が流入した事を確認したうえで、少数民族に連携と反乱をけしかけたのでした。

ベトコンに参加したデガ勢力

1954年以来、南ベトナム政府に対する少数民族たちの要求は、主に自治権・民族自治区の設置(特にデガは、1946年にフランスが設定した「南インドシナ・モンタニャール国」の復活・ベトナムからの独立)でしたが、、同時に政治イデオロギー的には、ほとんどの少数民族は第一次インドシナ戦争以来、反ベトミン・反共産主義・反北ベトナムで一致していました。

しかし1958年のバジャラカ運動の失敗後、イーバムら運動の指導者を失ったデガの間では、今後の独立運動の方針について迷いが生じていました。そこに、北ベトナムの労働党が南ベトナム破壊工作として、南ベトナム領内の旧ベトミン・共産主義・民族主義勢力の再組織化(後の「南ベトナム解放民族戦線」)を1960年に開始すると、デガ内部の一部勢力は、ベトコン(労働党・解放民族戦線)が語る「勝利の暁には民族自治区が約束される」という白々しい口車にすがってしまい、約1,000名のデガが「タイグエン自治運動」を結成して南ベトナム解放民族戦線の指揮下に入りました。

しかしその兵力は微々たるもので、またベトコンははなっから少数民族に自治権を与えるつもりなど毛頭なかったので、この共産主義系デガ組織「タイグエン自治運動」がその後どうなったのかは、定かではありません。

もしその後の15年間、ひたすらベトコンの指揮下でアメリカやサイゴン政府軍、そして同胞のデガ兵士たちと戦い続けたとしても、その勝利の後に待っているのはベトナム共産党政権によるデガ自身への民族浄化です。

でも、もしかしたら、デガの同胞を大量に死に追いやっておきながら、自分だけはうまく共産党で出世して、戦後英雄気取りのデガも、もしかしたら居るかもしれませんね。

だって現に、現在のベトナム社会主義共和国には、そういうベトナム人が腐るほど大量に居て、そんな連中が戦後40年以上、独裁政権下で私腹を肥やし、ベトナム国家・国民を食い物にしているんですもの。

Posted by 森泉大河 at

18:31

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│【カンボジア】│DSCĐ/CIDG計画│FULRO│SF/グリーンベレー│ヌン族│デガ│チャム族│クメール王国│クメール共和国│【ベトコン】│南ベトナム解放民族戦線

2017年08月01日

B-53とワン・ゼロ・スクール

※2022年10月23日更新

※2025年4月23日更新

先日、MACV-SOGの"ワン・ゼロ・スクール"を運営していたのはグリーンベレーのB-53分遣隊だったのか?というご質問を頂いたので、こちらで僕の認識を述べさせていただきます。

結論から言いますと、そう考えて差し支えないと思います。

まず、1964年の創設から1972年の活動終了まで、MACV-SOG全体としての役割は基本的に、ベトナム共和国軍の特殊作戦機関であるNKT(英略称STD)への支援業務であったため、作戦計画や組織の運営はSOGの各部署が担っていましたが、SOG所属のアメリカ兵のほとんどは司令部で勤務しており、前線に出撃する事はありませんでした。

ただしSOG Ground Studies Group (SOG-35)が1965年に開始したOP-35(作戦計画35)による偵察作戦だけは、NKT連絡部コマンド雷虎(英名: SCU)で構成されたチームのリーダー(One-Zero)をアメリカ兵が務める米越合同のC&C部隊によって実施されました。このOP-35/C&C部隊には、作戦開始当初から5th SFG B-53分遣隊のメンバーが参加しており、その後もB-53がC&Cの中心的な役割を担ったようです。

また同時に、NKT雷虎隊員へのSOG偵察訓練も、1965年以降B-53によってキャンプ・カムドク(Camp Kham Duc)で行われていました。後にサイゴン東部ロンタインに雷虎を含むNKTの各コマンド部隊への訓練を行うNKT訓練センター"クェッタン/イェンテー"(米軍名称: キャンプ・ロンタイン)が創設されると、イェンテー/ロンタインはSOGの訓練・教育部門であるSOG-38が所管・管理していきますが、その訓練センターでインストラクターを担ったのもB-53でした。

その後、プロジェクト・オメガやシグマ、マイクフォースの一部がC&C部隊に統合され作戦の規模が一気に増大すると、元からいた各Bチーム隊員だけではC&C部隊を指揮するアメリカ兵が足りなくなったため、B-53はカムドクにおいて、新たにC&C部隊に補充されたグリーンベレー隊員向けに、チームリーダーとしての技術を教育する偵察訓練コース"One-Zero Reconnaissance Training Program"を開始します。これがワン・ゼロ・スクールと呼ばれる訓練になります。

このように当初OP-35/C&C部隊の主体だったB-53は、作戦の規模拡大に伴い、SOG-38の指揮下でその技術をNKT・C&C所属者たちに教育するインストラクター部隊へと変貌していったと考えられます。

なお、ワン・ゼロ・スクールは当初カムドクで行われていましたが、1968年のテト攻勢によってキャンプ周辺が戦闘地域と化し訓練が続行不可能となったため、1968年後半以降はロンタインのNKT訓練センターイェンテーに統合され、キャンプ・カムドクは放棄されました。

▲MACV-SOG組織図に見るSOG-38とB-53の関係 ※クリックでチャート全体を表示

画像: NKTベテラン Pham Hoa氏のブログStrategic Technical Directorateより(http://historynkt.blogspot.jp)

▲イェンテーNKT訓練センター(キャンプ・ロンタイン)で教官を務めるB-53隊員と、訓練を受講するNKTコマンド隊員たち

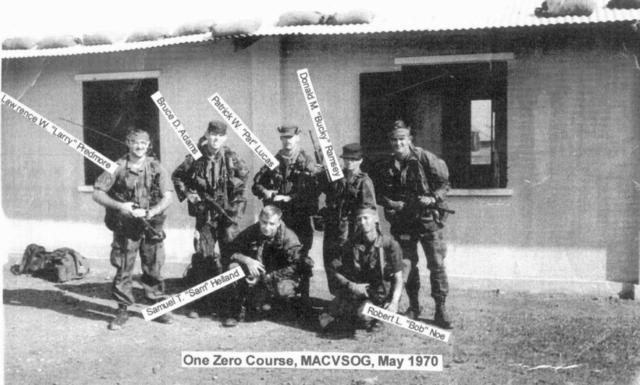

▲同訓練センターでワンゼロ・スクール(ワンゼロ偵察訓練プログラム)を受講するCCC所属のグリーンベレー隊員たち

写真: SOG Training (http://www.macvsog.cc/sog_training.htm)

▲こちらのSOGベテランのサイト(http://www.macvsog.cc/sog_training.htm)には、ワンゼロ訓練プログラムにおける偵察訓練作戦中に、実際に敵に遭遇してしまい戦死した3名のアメリカ兵の名前と所属が掲載されていますが、B-53所属者はインストラクター、CCC所属者は生徒と記載されています。

まとめると、(1973年の米軍撤退完了まで)B-53分遣隊はSOG-38が所管するNKT訓練センターにおいて、訓練全般のインストラクターを担っており、その中にワン・ゼロ・スクールも含まれていた、と考えられます。

なお参考までに、空挺レンジャー(Airborne Ranger)という言葉は、広義にはNKTを含めた特殊部隊全体を指す場合もありますが、狭義の部隊名としては、プロジェクト・デルタの中核を成したベトナム陸軍特殊部隊(LLDB)第91/81空挺コマンド大隊のみを指します。

その場合、訓練はB-53が担当するロンタインのNKT訓練センターではなく、B-51が担当するニャチャンのドン・バ・ティンLLDB訓練センターで実施されていました。

もう一点質問を頂いているB-57/プロジェクト・ガンマについては、また後日記事にさせて頂きます。もう少々お待ちください。

2017年07月30日

続・マイクフォースのパッチについて

過去記事『マイクフォースのパッチについて』の後、いろいろ新たな発見があったので、内容を改訂したものをここに掲載します。

各パッチの使用例

【黒い鳥】

I Corps MSFのみで確認

▲I Corps MSF (1st MSFC 第113MSF中隊)

【ドラゴン】

II Corps MSFで確認

IV Corps MSFでも使用という情報あり

▲II Corps MSF (2nd MSFC)

※IV Corps MSFでの使用例については写真では確認できなかったものの、

元グリーンベレー隊員のRichard Hayse氏より、

「ドラゴンの部隊章は最初IV Corrps MSFで採用され、

後にII Corrpsに受け継がれた」

と指摘を頂きました。

【ジョリーロジャー】

▲III Corps MSF (3th / 36th MSFC )

【柳葉刀と稲妻】

II, IV Corps MSFおよび5th MSFの三部隊で確認

▲IV Corps MSF (4th / 40th MSFC エアボート中隊)

▲5th MSF (5th MSFC)

※5th MSFではベレー章としての使用のみ確認

【柳葉刀・稲妻・石弓】

5th MSFのみで確認

このように、長年マニアの間で信じられてきた、各部隊章は「C-1~C-5/第1~第5マイクフォースに対応している」という説は誤りであったことが分かります。

通常、一つのデザインの部隊章は一つまたはその直系の部隊でのみ使用されるものですが、なぜマイクフォースでだけこのように複雑な使われ方をされていたのでしょうか?

その理由について、個々の事例については当事者に確認するまで断言はできませんが、一般論として、『部隊の異動』が大きく関係していると僕は考えています。

そもそもマイクフォースは最初から予定されて全国で一斉に編成された部隊ではありませんでした。1961年以降、CIDG計画によって全国に数十の特殊部隊キャンプが建設され、それぞれのキャンプに、後にキャンプストライクフォース(CSF)と呼ばれるCIDG歩兵部隊が編成されます。このCSFは国境地帯の防衛、パトロールを主任務とする守備部隊であり、移動手段は主に徒歩もしくはトラックしかありませんでした。

その後、CSFの一部にヘリボーンやエアボーンといった専門技能を教育し、攻撃任務に適した機動部隊として1964年に第2戦術地区に誕生したのが"イーグルフライト小隊"です。このコンセプトはMACVに高く評価され、以後全国に順次MSF(マイクフォース)が編成されていきます。

そして当時、各CSF、MSFはアドバイザーである米軍グリーンベレーおよび豪軍AATTV分遣隊の指揮下(※)にあり、部隊の編成や部隊章は彼等アドバイザーが決めていました。またこの時期、これら分遣隊は一般部隊と比べてはるかに人数が少ないため、彼等は一つのキャンプを構築し部隊を訓練し終えると、また次のキャンプに異動して同じように部隊を組織するとう作業を繰り返していました。また、編成されたMSF部隊自体も、配置換えで移動する事が度々ありました。

この際、異動する先は同じ省や戦術地区内とは限らず、要請に応じて別の戦術地区に移動する事もよくあります。そしておそらく彼等は、先に制定したMSFの部隊章を、異動した先でも使っていたのではないかと私は推測しています。つまり、これら部隊章は第1~第5MSFという分類で制定したものではなく、彼等を指導したアドバイザー分遣隊や、他の地域から異動してきたMSF部隊によって、MSF大隊・中隊毎にもたらされたと考えれば、いくつもの部隊章が複数の軍管区にまたがって使われていた事にも説明がつくかと思います。

※形式的な指揮権は当初からベトナム共和国軍LLDBにあったものの、ベトナマイゼーションが開始される1968年までは、作戦計画や予算の面では、CIDG部隊の運営はほとんど米豪軍に依存している状態でした。

また繰り返しになりますが、そもそもマイクフォースをC-1~C-5と呼ぶ事自体が間違いだと考えます。C-1~C-5の"C"は"Corps (軍団)"の略ではなく、米軍グリーンベレーおよびベトナム軍LLDBの"Cチーム"を意味していました。実際にはCチームの下位にあるBチームのうちマイクフォースを担当しているのは各Cチームにつき1チーム(つまり全国で5チーム)のみで、他の数十のBチームはCSFや訓練センターなどの、マイクフォース以外の部隊を担当していました。

関連記事

おまけ: MSFCの名称について

上の図のように、第1~第4軍団MFSおよび第5MSFにはそれぞれ1つのMSFC(連隊規模のMSF司令部)が設置されており、米豪越特殊部隊の指揮下で作戦を遂行していました。しかしそのMSFCの名称については、以前から不思議に思っていた事がありました。

と言うのも、各MSFCはベトナマイゼーションの開始に伴い1968年5月に改編され、それぞれグリーンベレー分遣隊の部隊番号を受け継いだ部隊番号に改称された事がMobile Strike Forces in Vietnam 1966-70など複数の資料に記載されています。

しかし、どうもこの改称については米軍内でも徹底されていなかった、もしくは改称された事すら認識されていなかったように見受けられます。

例えばマイクフォース最精鋭部隊として知られる第5MSF(ニャチャン・マイクフォース)の"5th MSFC"は、"55th MSFC"に改称されました。

このように、司令部の看板は確実に55th MSFCに変更されています。

しかしその一方で、現場のアメリカ兵が書いたFSBの看板には、改称から2年以上たった1970年以降も"5th MSFC"と記載されています。

同様に1st~4th MSFCもそれぞれ16th, 20th, 36th, 40th MSFCに改称されているのですが、多くの資料に改称前の部隊名のまま記載されています。

恐らくこれは、MSFCが改称された後も全体の部隊名としては1st~5th MSFが使用され続けた事から、当時から"MSF"と"MSFC"が混同されており、改称後のMSFCの名称が使われる機会が少なかった為に生じた誤解ではないかと思っています。 Posted by 森泉大河 at

15:04

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│組織・編成

2017年01月09日

ベトナム空挺の降下作戦1955-1975

※2019年1月20日更新

※2024年6月26日更新

先日ジャンクションシティー作戦について記事を書きましたが、ジャンクションシティー作戦と言えばベトナム戦争中アメリカ軍が行った唯一のエアボーン作戦として有名ですよね。一方、第1次インドシナ戦争中に40回以上のエアボーン作戦に参加していたベトナム空挺部隊(フランス植民地軍時代含む)は、ベトナム戦争においても度々エアボーン作戦を実施していました。以下は1955年から1975年までにベトナム共和国軍が行ったエアボーン作戦の概要です。

日付: 1967年4月2日

▲一昨年カリフォルニアでお世話になったレ・ホアン少尉の、 STRATA時代(当時19歳)の写真。

なんか面白い銃持ってますね。

(再現図)

発想としてはシンプルだけど、意外なほど今まで見た事ないパターンだったので目からウロコです。

ベトナム共和国軍空挺部隊のエアボーン作戦

空挺部隊が降下した地点

黒が陸軍空挺部隊(Binh Chủng Nhẩy Dù)

青がマイクフォース(Lực lượng xung kích cơ động)

ヘリコプターの性能向上によってヘリボーンによる迅速な展開・強襲が可能になったことから、第1次インドシナ戦争期と比べるとエアボーン作戦の回数はかなり少なくなりましたが、それでも大規模な戦闘降下作戦は少なくとも13回は実施されたようです。

なお、マイクフォースは特殊部隊の指揮下にありましたが、マイクフォース自体は小人数で偵察や破壊工作を行うコマンド部隊ではなく、中隊規模以上の戦力でエアボーンまたはヘリボーンによる強襲を行う大規模な空中機動部隊でした。

日付: 1955年9月23日・24日

降下部隊: 空挺群

目的: ビンスェン派の掃討

領域: ベトナム共和国ザーディン省ズンサック

日付: 1962年3月5日

降下部隊: 空挺旅団

目的: 守備隊の支援

領域: ベトナム共和国タイニン省ボートゥック

日付: 1962年7月14日

降下部隊: 空挺旅団

目的: 待ち伏せ攻撃の支援

領域: ベトナム共和国ザーディン省サイゴン北部

日付: 1963年1月2日

降下部隊: 空挺旅団第8空挺大隊

兵員: 302名

目的: 第7歩兵師団の支援(アプバクの戦い)

領域: ベトナム共和国ディントゥオン省アプバク

航空機: C-123輸送機7機

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1965年8月3日

降下部隊: 空挺旅団

目的: ドゥッコー特殊部隊キャンプ奪還の支援

領域: ベトナム共和国プレイク省ドゥッコー

日付: 1965年11月

降下部隊: 空挺旅団

目的: 解放戦線部隊への強襲

領域: ベトナム共和国ビンディン省アンケー

日付: 1966年3月3日

降下部隊: 空挺師団

目的: 敵部隊への強襲

領域: ベトナム共和国フーイェン省ソンコウ

日付: 1966年12月27日

降下部隊: 空挺師団

目的: 解放戦線支配地域中心部の強襲

領域: ベトナム共和国チュンティエン省

降下部隊: 特殊部隊第5MSFC(第5マイクフォース), 第1MSF大隊, 第2・第3中隊

作戦: ハーヴェスト・ムーン作戦

兵員: 356名

領域: ベトナム共和国クアンドゥック省

降下地点: Bu Prang CIDG訓練キャンプ

航空機: C-130輸送機

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1967年5月13日午前6時

降下部隊: 特殊部隊第5MSFC(第5マイクフォース), 第1MSF大隊, 第3・第4・第5中隊および4.2インチ迫撃砲小隊

作戦: ブラックジャック作戦

兵員: 486名

領域: ベトナム共和国チャウドゥック省バイニュー

降下地点:バイニュー付近の水田

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ, 高度200mより水田上に降下

日付: 1967年10月5日

降下部隊: 特殊部隊第2MSFC(第2軍団マイクフォース), 第2MSF大隊, 第24中隊・第25中隊

作戦: ブルーマックス作戦

兵員: 374名

領域: ベトナム共和国クアンドゥック省

降下地点: Bu Prang CIDG訓練キャンプ

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1968年11月17日

降下部隊: 空挺師団

目的: 特殊部隊による掃討作戦の支援

領域: ベトナム共和国チャウドゥック省バイニュー

日付: 1972年5月4日

降下部隊: 空挺師団

目的: 進軍ルート(チューパオ・パス)の確保

領域: ベトナム共和国コントゥム省チューパオ

ベトナム共和国軍特殊部隊の越境エアボーン潜入作戦

特殊部隊が敵地に潜入するために行う小人数のエアボーン降下は、空挺部隊が行ったものよりもはるかに多くの回数が実施されました。また潜入のための降下作戦は、低高度を飛行する輸送機から順に飛び出す通常のスタティックラインジャンプだけでなく、潜入作戦という都合上、より隠密性を高めるためにHALO(高高度降下低高度開傘)を、しかも夜間に行っていた点が通常の空挺部隊とは大きく異なっていました。

ベトナム共和国軍特殊部隊による北ベトナムへの越境潜入は、1961年に開始されたパラソル・スイッチバック作戦に始まります。作戦はアメリカ軍MAAGベトナムおよびCIAによって指揮され、ゴ・ディン・ジェム総統直属の特殊作戦機関『地理開拓局(後のLLĐB)』がその実行に当たりました。この作戦はコマンド隊員が北ベトナムまたはラオス領内にエアボーン降下で潜入した後、民間人に成りすまして敵支配地域内に長期間潜伏し、諜報および破壊活動を行うという大規模なスパイ工作でした。そのため潜入要員は南ベトナムから来た者だと悟られないよう北部出身のベトナム人はたはヌン族の兵士が選抜されました。

ゴ・ディン・ジェム政権崩壊後の1964年、ベトナム共和国軍特殊部隊LLĐBの対外工作部門(第45室)はLLĐBから分離され、新たに総参謀部直属の特殊作戦機関SKT(後のNKT)として再編されます。そしてそのSKT/NKTが行う対外作戦の立案・指揮をアメリカ軍MACV-SOGおよびCIAが担っていきます。以後、MACV-SOGが計画しNKTが実行した越境作戦は大きく分けて2系統ありました。

OP-34 / OP-36 ※1967年12月にOP-34からOP-36に改称

敵性地域内での直接的なサボタージュ工作。米軍SOG-36およびSOG-37が担当。作戦は任務によってさらに三段階に分類される。

・OP-34A / OP-36A: NKT沿岸警備局およびNKT第68群が実行。パラソル・スイッチバック作戦に続く長期または短期潜入・諜報・破壊工作。

・OP-34B / OP-36B: NKT第11群が実行。STRATA(短期監視・目標捕捉)チームによる機動的なロードウォッチ任務。

・OP-34C / オペレーション・フォーレ: 心理作戦

OP-35

敵性地域への偵察、破壊活動。NKT連絡部『雷虎』と米軍SOG-35合同のC&C部隊が実行。

※以下は特殊部隊が実施した越境エアボーン潜入作戦の一部ですが、元が秘密作戦だけあって具体的な回数や細かい日付は把握できていないものが多いです。今後資料を見つけ次第加筆修正していきます。

日付:1961年から1964年にかけて複数回

降下部隊: 総統連絡部 地理開拓局北方部 第77群

作戦: パラソル・スイッチバック作戦

領域: 北ベトナム, ラオス

航空機: C-46輸送機

日付:1964年から1967年にかけて複数回

降下部隊: SKT第68群

作戦: OP-34A

領域: 北ベトナム, ラオス

日付:1968年から1973年にかけて複数回

降下部隊: NKT第68群

作戦: OP-36A (エルデストサン作戦、イタリアン・グリーン作戦、ポロ・ビーン作戦)

目的: (エルデストサン作戦の例) 敵の弾薬集積地に潜入し、敵の使う銃弾に爆発物を仕込んだ物を紛れ込ます事で、敵兵に自軍兵器への不信感を抱かせ戦意を削ぐ

領域: 北ベトナム, ラオス, カンボジア

航空機: C-130EまたはMC-130輸送機

降下方法: 夜間HALO

日付: 1970年11月28日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, CCN, チーム・フロリダ

作戦: OP-34

兵員: 9名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

航空機: C-130E

降下方法: 高度6400mより夜間HALO (史上初のHALOコンバットジャンプ)

日付: 1971年2月

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, CCN, チーム・アラスカ

作戦: OP-34

兵員: 9名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

降下方法: 高度6400mより夜間HALO

日付: 1971年4月15日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第1強襲戦闘団, チーム・ワンゼロ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

降下方法: 高度6400mより夜間HALO

日付: 1971年5月7日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第2強襲戦闘団, チーム・アラスカ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

航空機: C-130E

日付: 1971年6月22日

降下部隊: NKT チーム・ワンゼロ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: ラオス(ダナン南東60マイル)

航空機: C-130E

日付: 1971年9月22日

降下部隊: NKT チーム・ストーター

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: Plei Trap Valley, northwest of Pleiku

航空機: C-130E

日付: 1971年10月11日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第2強襲戦闘団, チーム・ウィスコンシン

作戦: OP-34

兵員: 10名

領域: La Drang Valley(プレイク南東25マイル)

航空機: C-130E

日付:1970年から1971年にかけて13回

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, C&C部隊

作戦: OP-35

領域: 北ベトナム, ラオス, カンボジア

降下方法: スタティックラインジャンプ

おまけ

Posted by 森泉大河 at

21:21

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│ND/空挺│MAAG/軍事支援顧問団

2016年11月15日

ベトナム共和国軍特殊部隊キャンプ

手持ちの資料を全てまとめた特殊部隊キャンプのリストを作成中。

まだまだ?マークが多いです。悔しい。いつか全ての空欄を埋めてやる・・・。

色分けは、黄色がCIDG計画の中核でありながら、なぜか戦後のマニアからガン無視され続けるCSF (Camp Strike Force: キャンプ駐屯のストライクフォース)。ベトナムに派遣されたグリーンベレー隊員のほとんどはこのCSF付きアドバイザーだったのにね。

青がCSFから発展した空中機動部隊MSF (Mobile Strike Force: 機動的なストライクフォース)。みんな大好き"MIKE Force (マイクフォース)"の事。実はCSFに比べて規模はかなり小さい。なお"C-1"~"C-5"という名称は5thSFGのCチーム(A~E中隊)の事なので、マイクフォースの部隊名として用いるのは不適当。

橙色がLLĐB C5やNKT所属の偵察・コマンド部隊。多くはCIDG計画とは別に、ベトナム共和国軍の特殊部隊として創設された部隊なので、隊員はもともとLLĐBのキン族(ベトナム人)およびヌン族が主だった。(1960年代中盤、サイゴン政府とデガ・チャム族・クメール族などのFULRO系少数民族は内戦状態だった。) その後、60年代後半に米軍の仲裁で政府とFULROが部分的に和解し、さらにMSFの規模拡大によって空挺降下や偵察などの技能を持ったCIDG / DSCĐ兵士が増えると、米軍の意向で偵察・コマンド部隊にもFULRO系少数民族が加わる事となった。

また一口に『キャンプ』と言ってもその種類は様々で、ベトナム戦争中にベトナム共和国軍およびその同盟軍が建設した防御拠点は以下に分類される。

・メインベースまたはベースキャンプ

・戦闘基地、前進作戦基地(FOB)、恒久着陸ゾーン

・射撃支援基地(FSB)

・特殊部隊キャンプまたはCIDGキャンプ

・フランス軍式要塞化陣地

・射撃支援パトロール基地(FSPB)、パトロール基地または前進射撃支援基地(FFSB)

・着陸ゾーン(LZ)

・戦略村

・夜間防御施設(NDP)

これらの内、今回表にまとめたキャンプは特殊部隊のメインベースおよびFOB、特殊部隊キャンプ、CIDGキャンプであり、それぞれの定義は概ね以下の通り。

メインベースまたはベースキャンプ

大規模な恒久施設からなる要塞化されたエリアのことで、飛行場を併設している。特殊部隊ではサイゴンのLLĐB/NKT本部、ニャチャンの5thSFG本部、およびLLĐBのC司令部(USSF Cチーム)が置かれた基地などがこれに当たる。

前進作戦基地(FOB)

メインベースを小型化したものだが恒久的な要塞化された防御陣地が付属しており、少なくとも滑走路が付属している。特殊部隊ではNKT連絡部コマンド"雷虎"のFOB 1~FOB 6や、MSFにおいて複数のFOBが建設された。

特殊部隊キャンプおよびCIDGキャンプ

FOBよりも小型であるが、恒久施設が存在する。通常、ヘリコプター用の着陸ゾーンはあるが固定翼機用の滑走路は無い。ベトナム、アメリカ軍の特殊部隊分遣隊Aチームが常駐し、その指揮下で1個大隊規模のCIDG / DSCĐ部隊が駐屯している。その周辺には兵士の家族用の住居も併設されている。

出典: 要塞戦記: ヴェトナム戦争アメリカ軍ファイヤーベース PART.1, 秋田郁夫, wardroom, 2011年

おまけ: 越米特殊部隊司令部スタッフ

LLĐB本部(サイゴン, ベトナム共和国軍参謀総本部内, 1968年8月)

5thSFGA司令ハロルド・アーロン大佐(左手前)とLLĐB司令ドァン・バン・クアン少将(右手前)

SKT本部(サイゴン, ベトナム共和国軍参謀総本部内, 1966年)

SKT司令チャン・バン・ホー大佐(中央左)と、MACV-SOG司令ジョン・シングラウブ大佐(中央右)

NKT本部(サイゴン, ベトナム共和国軍総参謀部内, 1970-1972年)

MACV-SOG司令ジョン・サドラー大佐(左端)と、NKT司令ドアン・バン・ニュー大佐(右端)

Posted by 森泉大河 at

22:26

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│組織・編成│MAAG/軍事支援顧問団

2016年07月20日

CIDG部隊指揮官ハ・キ・ラム大尉の経歴

前記事『CIDG計画の組織』の補足です。

元ベトナム共和国陸軍大尉ハ・キ・ラム(Hà Kỳ Lam)氏のブログに、自身の経歴と当時の写真が掲載されていたので、その一部をご紹介します。ラム氏の軍歴は、1960年代~70年代にかけてCIDG(越語DSCĐ)部隊を指揮したLLĐB将校の典型であり、当時のLLĐBとCIDGの関係を示す良い例だと思います。

【本文・画像引用】

ハ・キ・ラム氏ブログ http://hakylam.com/?page_id=46

その後特殊部隊科(LLĐB)へ異動。LLĐB将校として1964年から1970年まで国境LLĐBキャンプ(Căn cứ Biên phòng Lực Lượng Đặc Biệt)のCIDGキャンプ・ストライク・フォースを指揮する。

※()内はキャンプ付き=CIDG計画担当グリーンベレー分遣隊

1964年 クアンナム省カムドク国境LLĐBキャンプ中隊長 (USSF A-105)

1965年 クアンチ省ケサン国境LLĐBキャンプ中隊長(MACV-SOG FOB3)

1966年 トゥアティエン省アシャウ国境LLĐBキャンプ副指揮官

1966年 コントゥン省ダクサン国境LLĐBキャンプ副指揮官(USSF A-245)

1967-1968年 プレイク省プレイメ国境LLĐBキャンプ指揮官(USSF A-255)

1968年 コントゥン省バンヘット国境LLĐBキャンプ指揮官

1968-1969年 コントゥン省ポレイクレン国境LLĐBキャンプ指揮官(USSF A-241)

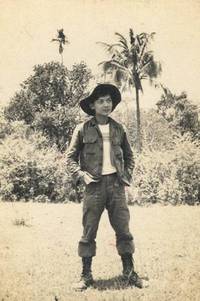

▲LLĐB転科後(1964年)

▲ケサン国境LLĐBキャンプにて(1965年)

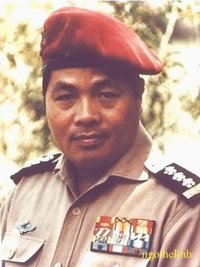

▲1968年当時のラム大尉

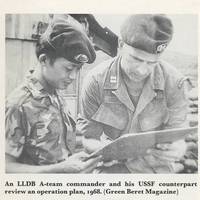

▲グリーンベレーマガジンに紹介されるラム大尉(1969年)

※この画像はグリーンベレーマガジンからの引用として英国の新聞に掲載されたものだが、キャプションに誤って1968年と記載されている

▲ポレイクレン国境LLĐBキャンプにて(1969年)

1970年、米軍グリーンベレーのベトナム撤退に伴いCIDG計画は終了し、国境LLĐBキャンプ=CIDG部隊はレンジャー科(BĐQ)に移管され、国境レンジャー(BÐQ Biên Phòng)へと改称される。

ラム大尉はBĐQに転科し、プレイク省の第81国境レンジャー大隊(旧・ドゥッコ国境LLĐBキャンプ)大隊長として引き続きCIDG部隊を指揮する。

▲作戦行動中のラム大尉(1970年11月)

▲大隊長として第81国境レンジャー大隊を閲兵するラム大尉(1971年)

1971-1974年 第3軍管区BĐQ司令部勤務

1974-1975年 アメリカ陸軍歩兵学校にて研修。IOAC-7/74(歩兵将校上級課程1974年7期)修了

1975年4月上旬 ベトナムに帰国

▲米国ジョージア州フォート・ベニング陸軍歩兵学校にて(1974年12月)

終戦後、共産政権に逮捕され収容所に6年間投獄される

1975-1976年 ビエンホア収容所(1年)

1976-1979年 ハノイ北西部ソンラ収容所(3年)

1979-1980年 ニェティン省タンキ収容所(2年)

1981年1月 釈放

1981年5月 家族を連れて47名の難民と共にボートでベトナムから脱出

3日後、公海上でフランスの貨物船に救助されシンガポールへ入港

1981年10月 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の第三国定住プログラムによってアメリカに定住

現在米国ニュージャージー州で暮らすラム氏(2012年)

<参考動画>

ドン・バ・シンLLĐB訓練センターにおけるCIDG隊員への教練 (1970年6月)

Posted by 森泉大河 at

14:23

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│人物│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│BĐQ/レンジャー

2016年06月04日

CIDG計画の組織

関連記事: CIDGの人々

ベトナム戦争時代、米軍グリーンベレーがベトナム共和国領内に住む少数民族や少数宗教軍閥に軍事教練を施し戦力として活用した『CIDG計画』の存在についてはマニアの間では割と知られた話だと思います。しかし、その運営実態については日本はおろか米国でも長年(たぶん意図的に)誤解を招く書かれ方をされていると感じています。

その最たる例が、ベトナム共和国軍の特殊部隊であるマイクフォースやコマンド雷虎が、当たり前のようにアメリカ軍特殊部隊として書かれてしまっているという点で、これは大変な誤解です。確かにベトナム共和国軍特殊部隊の組織・ノウハウが発展途上であった1960年代においては、CIDG(越語: DSCĐ)部隊の指揮・運用の大部分を米軍グリーンベレーやMACV-SOGが担っていました。しかし彼らはあくまでベトナム共和国軍部隊の運用支援を目的としたアドバイザー(軍事顧問)部隊であり、組織としてはCIDG兵士が所属する部隊は全てベトナム共和国軍の所管でした。つまり端的に言うと、マイクフォース(CIDG)にアメリカ人は一人も居らず、MACV-SOG(アドバイザー)にモンタニヤードは一人も居なかったのです。

まぁ普通に考えても、アメリカ人がベトナムの少数民族兵になる事はないし、逆にアメリカ合衆国市民でない者がアメリカ軍人にはなれませんよね。これは単に、その部隊をどの国のものと捉えるかという言葉の定義の問題かも知れませんが、そこをはっきりさせない限り永遠に誤解し続ける事になります。

という訳で今回はCIDG計画の組織について、僕なりにまとめました。

CIDG計画の基本構造

そもそもCIDG計画はベトナム共和国の民間人に軍事教練を施し村落を武装化する事(=不正規民間防衛隊)が目的であったため、1961年の計画開始当初から米軍グリーンベレー(第7および第1特殊部隊群)はベトナム共和国軍特殊部隊(地理開拓部。後のLLĐB)を支援する形でベトナム側と共同で運営に当たりました。

最初に編成されたCIDG部隊はCSF (Camp Strike Force)で、1970年の計画終了までCIDG兵士の大半が所属する大規模な組織でした。このCSFはラオス・カンボジア国境を中心に全国に80カ所以上設置された特殊部隊キャンプに駐屯する歩兵部隊であり、ラオス・カンボジア領内のホーチミントレイル経由で侵入する共産軍を監視・撃退する事が主な任務でした。また同時に、兵士の家族を含む国境周辺の村落の住民をまるごとキャンプ内に移住させる事で戦略村(Strategic Hamlet)を構成し、住民と共産勢力との接触を避け、共産勢力の拡大阻止と住民の保護が図られました。

その後、アメリカ・オーストラリア軍がベトナム戦争への介入を本格化させると、LLĐBは1965年にCIDG計画担当部隊の編制をグリーンベレーの編成に合わせてA, B, Cチームという三段階に改編し、米・豪軍との連携強化を推し進めます。

また1966年には従来のCSFにエアボーン・ヘリボーン作戦能力を付加した空中機動部隊MSF (Mobile Strike Force / マイクフォース)の編成が始まり、CIDG部隊の役割は大きく拡大していきました。CIDG計画の中核を成すCSFはあくまで国境地帯の防衛を目的とした守備部隊でしたが、新設されたMSFは逆に常に攻撃任務に投入される強襲部隊であり、ベトナム共和国軍だけでなく米軍をはじめとする同盟軍の一般部隊が行う作戦へも増援として派遣されました。

関連記事: マイクフォースのパッチについて

なお、資料によってはCIDG部隊を指して"C-〇"や"A-〇〇〇"という呼称が使われる事がよくありますが、実はこれらはそのCIDG部隊を担当する米・豪軍の軍事顧問チーム名であり、本来的にはCIDG部隊を指す呼称ではありません。CIDG部隊は米軍内の組織ではなくあくまでベトナム共和国軍の一部門であり、それぞれの部隊は独自の部隊名・番号を持っています。またLLĐBはグリーンベレー同様A, B, Cチーム編成となりましたが、そのチーム番号はグリーンベレーと異なる独自の編成となっています。現在私が確認している各LLĐB分遣隊は以下になります。

【CIDG部隊と担当LLĐB・グリーンベレーチームの例】

Chi Linh CSF (LLĐB A-162, USSF A-333)

Tây Ninh CSF (LLĐB B-15, USSF B-32)

Đức Hòa CSF (LLĐB 第375中隊, USSF A-325)

第1軍団MSF, Da Nang (LLĐB B-21, USSF B-16)

第3軍団MSF, Long Hai (LLĐB B-36, USSF B-36)

第4軍団MSF, Can Tho (LLĐB B-19, USSF B-40)

第5MSF, Nha Trang (LLĐB B-22, USSF B-55)

第1MSF大隊, 第5MSFC (LLĐB 第522中隊, A-503 USSF)

これらはほんの一例ですが、LLĐBのチーム名に関する資料は少なく、まだこれだけしか把握できていません。またLLĐB側はAチーム(分遣隊)ではなく中隊がCIDGキャンプに駐屯する場合もあります。

【CSFの例】

看板中央がキャンプ地、つまりCSF大隊の部隊名を示しており、この部隊の名前は"Chi Linh" CSFとなります。次に看板左右の文字が、この部隊を担当するアドバイザー部隊の名称で、米/豪軍側が"A-333 / Co.A 5th SFGA (第5特殊部隊群A中隊=C-3)"。またA-333の上層はB-33 / C-3 / 5th SFGAという構成です。ベトナム軍側は"A-162 / BCH C3 LLĐB (特殊部隊C3司令部)"となります。

【MSFの例】

MSFはCSFと指揮系統が異なり、部隊名はキャンプ地名ではなく、"第1MSF大隊 / 第5MSFC (MSF司令部)"になります。米/豪軍チームはCSFと同様に"A-503"、上層は B-55 / C-5 / 5th SFGAという構成ですが、ベトナム軍側は"第522中隊"、上層はB-22 / BCH C5 LLĐBとなっています。

【第36MSFC(=第3軍団MSF)の例】

▲理由は不明ですが、なぜか第3軍団MSFだけはグリーンベレーとLLĐBのチーム番号が同じです。

偵察部隊におけるCIDG兵

上記のCIDGキャンプに駐屯する部隊(CSFおよびMSF)とは別に、米越軍特殊部隊が共同運営する偵察部隊に在籍するCIDG兵士も存在しました。偵察部隊には大きく分けて二つの系統があり、一つが"ギリシャ文字系プロジェクト(オメガ・デルタ・シグマ・ガンマ作戦)"で、グリーンベレーC-5およびLLĐB C5司令部が合同指揮する国境パトロール部隊として主にベトナム領内のホーチミントレイル捜索の任に当たりました。もう一つがSOG-35およびNKT(技術局)連絡部が合同指揮するOP-35(C&C部隊)で、越境作戦のみを担当し、国境を越えてラオス、カンボジア領内への潜入偵察作戦を実行しました。

ただし、これら偵察部隊には戦闘能力だけなく高い知識と技術が求められる事から、人員の大多数は高度な訓練を修了した正規のベトナム人特殊部隊員でした。一方、元々民間人である(しかも政府の人種隔離政策によって初等教育すら十分に受けられていない)CIDGが受けている軍事教練は、米・越軍一般兵の水準よりも低い簡易な歩兵戦闘訓練のみである為、偵察部隊に配属されるCIDG兵はMSFで経験を積み、その中から選抜された特に優秀な者に限られていました。

なおOP-35は各C&C司令部(CCN, CCC, CCS)によって編成が大きく異なります。

関連記事: NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[3]

各ギリシャ文字系プロジェクト内には通常の偵察小隊に加えて"ロードランナー"チームが編成されました。ロードランナーは敵である共産軍の装備を身にまとって敵支配地域に潜入し情報収集を行うという危険な任務を遂行する部隊で、ベトナム人(LLĐB)のチームに加えて、CIDG兵で構成されたチームも存在しました。またC&Cでもベトナム人(コマンド雷虎)のチームと、CIDG兵で構成された偵察チームが混在していました。

ただし、NKTもLLĐBもCIDGも同じベトナム共和国軍部隊である事から、アメリカ軍が作成した公式資料ではベトナム人と少数民族を区別せずまとめて"Vietnamese"と記している場合が多いため、どのチームがどの人種だったかははっきりしない部分が多いです。

CIDG計画終了後

アメリカ軍のベトナム撤退に伴うベトナム共和国軍への業務移行、いわゆる『ベトナミゼーション政策』が始まると、米軍グリーンベレーが主導してきたCIDG計画は1970年に終了し、全てのCIDG兵士は他のベトナム共和国軍部隊に編入される事となりました。

CIDGで最も人数が多いCSFは陸軍のレンジャー部隊(BĐQ)に編入され、1970年後半から1971年の始めにかけてキャンプ毎に国境レンジャー大隊(BÐQ Biên Phòng)として再編されました。国境レンジャーはその後、1970年のカンボジア進攻(トゥアンタン42作戦)や翌年のラオス進攻(ラムソン719作戦)などにおいて強襲部隊として最前線に投入され、ベトナム人司令官の指揮下で大きな戦果を残すともに、多大な損害を受け消耗していく事となります。

一方、MSFやギリシャ文字系プロジェクトに所属していたCIDG兵はベトナム人特殊部隊員と比較しても遜色ないほどの高い戦闘能力を有していたことから、国境レンジャーとして消耗されることなく、長年共に戦ってきたLLĐB隊員たちと共にNKTに新設された作戦部(Sở Công Tác)に編入され、"コマンド黒龍"の一部として再編されました。

関連記事:

NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[4]

おまけ: 今年のアホカリの目標

上着なんて何でもいいから、とにかく褌をポチりましょう。

Posted by 森泉大河 at

20:14

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦

2016年01月13日

グリーンベレー"ベトナム"フラッシュ復活

アメリカ合衆国陸軍特殊作戦部隊"グリーンベレー"は、第5空挺特殊部隊群(5thSFG(A))のベレーフラッシュのデザインを更新し、その切り替えセレモニーを2016年3月26日にケンタッキー州フォートキャンベル基地で行う事を発表しました。

新たに制定されるベレーフラッシュは、1964年から1985年にかけて5thSFG(A)が使用してたデザインに回帰したもので、ベトナム派遣時代に制定された旧ベトナム共和国の国旗をあしらったデザインとなっています。

このベトナム国旗デザインの復活は、5thSFG(A)がベトナム戦争において多大な役割を担った事、また大規模な戦闘任務に従事した最初の米軍特殊部隊である事を称えるものとの事です。

Green Beret Foundation

Special Forces Association – Chapter 19

http://www.sfa19.org/events/5th-sfga-beret-flash-changeover-ceremony

アメリカ陸軍の公式記録によると、当時の5thSFG(A)司令官ジョン・H・スピアーズ大佐は1964年10月、グループのベレーフラッシュを斜めの黄色と赤のストライプに変更する事を認めるよう陸軍省に請願した。

このストライプは、戦争初期にベトナムに派遣されていた第1空挺特殊部隊群(1st SFG(A))および第7空挺特殊部隊群(7thSFG(A))が使用していたもので、第5特殊部隊群(5thSFG(A))はこのデザインを引き継いで第5グループの黒のベレーフラッシュに追加した。

またベトナム共和国国旗を表すこのストライプは、ベトナム共和国およびモンタニヤードに対し、彼らを心から支援するというグリーンベレーの姿勢をアピールするのにうってつけであり、ベレーフラッシュは1964年12月に正式に承認された。

スピアーズ大佐が陸軍省に提出した要望書 (1964年10月14日)

[1月16日追記]

▲ベトナム駐留1stSFG(A)および7thSFG(A)のベレーフラッシュ(1964年以前)

第1グループ(本部 沖縄)および第7グループ(本部 フォートブラッグ)は、1961年から1964年にかけて暫定的にベトナムに派遣されていたため、双方のベレーフラッシュ色、つまり第1の黄色、第7の赤を組み合わせたベトナム国旗柄のフラッシュが暫定ベトナム派遣特殊部隊のフラッシュとして考案、着用された。

その後1964年にベトナム共和国ニャチャンに第5グループが設置され第1、第7グループを統合すると、第5グループのフラッシュ色である黒に第1、第7を示すベトナム国旗柄が追加された。

以下、現5thSFG(A)司令官 ケビン・リーヒ大佐のコメント

「私は、我々第5グループの歴史が認められ、公式にベトナム時代のベレーフラッシュが復活した事をお伝えでき、大変誇りに思います。

これはベトナムにおいて、20個の議会名誉勲章と3つのオーストラリア・ビクトリア十字勲章を受章した第5グループ隊員たちの燦然と輝く勇気と名誉の証であります。

ストライプ(ベトナム国旗の事)の復活は、第5グループの歴史を物語ると共に、ベトナムで帰らぬ人となった800名を含む、全ての隊員たちの名誉を称えるものです。

またストライプの復活は、他の歴史を無視するものではありません。むしろこれは、ベトナム時代と、その後の湾岸戦争、ソマリア、アフガニスタン、イラク、そして今も続くISILとの戦いに挑む我が第5グループの歴史を結びつける物なのです。」

リーヒ大佐による公式発表

2015年12月13日

空挺コマンド

※2019年1月30日更新

なのに何故こんなに混同されてしまったかと言うと、それは単純に"Ranger"という訳語のせいです。戦争当時、アメリカ軍はベトナム共和国軍と合同で作戦を遂行するにあたり、べトナム側の軍事用語を英訳して使っていました。そしてその中で、似通った意味を持つ"Biệt Cách"と"Biệt Động Quân"という二つの言葉は、それぞれ同じ"Ranger"と英訳されてしまいました。アメリカ軍自身は当事者であるため、当然それが別の組織である事を認識していましたが、戦後のマニアはベトナム語資料を読むことを避け、英語でしか情報を得ようとしなかったため、この二つの"Ranger"を同じ組織だと誤解してしまったようです。

僕的には、ベトナム共和国軍はフランス連合軍を前身としている組織である事から、Biệt Cáchはフランス語の"Commando"と訳した方が組織の伝統的にもしっくり来るし、またレンジャー部隊(BĐQ)との混同を避けるためにも、Biệt Cách Dùは"空挺コマンド"と日本語表記する事にしています。(ただしBĐQも同じくコマンドと言えるので、あくまで別部隊である事を明確にするための便宜的な使い分けに過ぎません。)

とまぁ、誤解を解いてもらった上で、空挺コマンド部隊の略史をご紹介します。

コマンド部隊創設

1956年、ゴ・ディン・ジエム総統(大統領)が特殊部隊の創設を指示。

1956年末、特殊作戦を統括する『総統府連絡部(Sở Liên lạc Phủ Tổng thống)』が、CIAの支援の下に設立。

1957年初頭、ブンタウで空挺降下・諜報活動の訓練が開始。その後、ニャチャンにおいて米軍MAAGのグリーンベレー第77特殊部隊群・機動訓練チーム(Mobile Training Team)によるコマンド訓練コース開始。

1957年11月、ニャチャンにおいてベトナム共和国軍初の特殊部隊、『第1観測隊(Liên đội Quan sát Số 1)』編成。

1958年、部隊は『第1観測群(Liên Đoàn Quan sát Số 1)』へ発展。同年、総統府連絡部内にコマンド部隊を統括する『地理開拓部(Sở Khai thác Địa hình)』を設置。

1961年、第1観測群は『第77群 (Liên Đoàn 77)』へ改称。同年、新たなコマンド部隊『第31群 (Liên Đoàn 31)』編成。

CIA・MAAGの指揮による北ベトナム・ラオス潜入工作『パラソル/スイッチバック作戦』(地理開拓部 北方部が担当)、ならびにCIDG計画(地理開拓部 南方部担当)が開始。

1963年2月、新たなコマンド部隊『第31群 (Liên Đoàn 31)』編成。(2015年12月13日訂正・追記)

1963年3月15日、第77および第31群を総統府連絡部より分離、地理開拓部は『特殊部隊(Lực Lượng Đặc Biệt, LLĐB)』として再編される。

1963年11月1日、軍事クーデターによってジエム政権が崩壊。総統府連絡部、LLĐB本部は一旦解体され、総参謀部の直接指揮下に置かれる。

その後、国外作戦を行うLLĐB司令部第45室(北方部)はLLĐBより分離され、総参謀部直属のSKT(後のNKT)に編入される。

国内作戦を担当する第55室(南方部)は引き続き米軍グリーンベレー第5特殊部隊群と合同でCIDG計画や心理戦、国境地帯の偵察作戦を実施。

▲第1観測群、第77群、第31群 部隊章

▲LLĐB部隊章 1963年(左) 、1964年以降(右)

プロジェクト・デルタ

1964年、グリーンベレー/LLĐBの合同作戦『プロジェクト・デルタ (Hành quân Delta)』が開始。

1964年9月、LLĐB第77群は『第301群』へ、第31群は『第3群』へ改称。

1964年11月、LLĐBはコマンド隊員を統合した『第91空挺コマンド大隊 (Tiểu Đoàn 91 Biệt Cách Dù)』を編成。

▲第91/81空挺コマンド大隊 部隊章

※2016年12月23日追記

第91空挺コマンド大隊の部隊章は第1歩兵師団強襲中隊"Hac Bao"とデザインが酷似していて紛らわしかったため、総参謀部は1968年の第81空挺コマンド大隊への改編と同時に部隊章を廃止し、以後1970年まで部隊章が存在しなかった。(LD81BCNDベテランの証言より)

1965年、連携強化の為、グリーンベレーとの共同任務に当たるLLĐB部隊はグリーンベレーの編成に合わせて全国4つの戦術地区に司令部(Cチーム)、その下にBチーム、Aチームを編成する。

(第91空挺コマンド大隊およびコマンド雷虎(MACV-SOG指揮下)はこの編成に含まれない)

1965年6月、第91空挺コマンド大隊がB-52プロジェクト・デルタに編入。偵察チームが発見した目標を強襲するデルタの主力部隊となる。

▲プロジェクト・デルタに編入された第91空挺コマンド大隊

(写真左: 1965~1966年頃、写真右: 1967年 ニャチャン)

1968年1月30日、テト攻勢において第91空挺コマンド大隊はニャチャンの防衛に当たり、共産軍の撃退に成功。

▲ニャチャン市街の共産軍を掃討する第91空挺コマンド大隊(1968年2月テト攻勢 ニャチャン)

1968年5月、第91空挺コマンド大隊の三個中隊およびデルタ偵察チーム6部隊が統合され、『第81空挺コマンド大隊(Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Dù)』に改称。

1968年6月、共産軍掃討のためサイゴン北部に展開。1週間の戦闘の後、敵をサイゴンから撤退させることに成功。

統合予備部隊

1970年6月、アメリカ軍の撤退開始に伴い、CIDG計画やプロジェクト・デルタ、その他グリーンベレーとLLĐBの合同作戦は終了。

1970年8月、LLĐBは活動を終了し解隊。ほとんどのLLĐB所属者がCIDG部隊をBĐQ(レンジャー)に統合した『国境レンジャー大隊 (BĐQ-BP)』、もしくはNKTに新設された作戦部『コマンド黒龍』に編入される。

1970年12月、第81空挺コマンド大隊は、『第81空挺コマンド群 (Liên Đoàn81 Biệt Cách Nhẩy Dù)』として再編成され、統合予備部隊となる。

(統合予備部隊: 軍団に属さず、必要に応じて全国に展開する総参謀部直属の即応予備部隊。空挺師団・海兵師団も同様に統合予備部隊所属)

編成当初の兵力は約900名で、1個本部中隊、1個偵察中隊、7個強襲中隊からなる。

さらにその後も規模を拡大し、司令部と指揮支援中隊、3個の戦術司令部を持つ。各司令部は4つの強襲中隊を持ち、各隊は200名の隊員からなる。最終的に第81空挺コマンド群の兵力は3000名に上った。

▲第81空挺コマンド群 部隊章

▲第81空挺コマンド群の将兵

LLĐBは解散したが、第81空挺コマンド群だけはLLĐBの部隊表彰を継承しており、ベレー、部隊章、保国勲章飾緒を引き継いでいる。

1972年のイースター攻勢において、第81空挺コマンド群は包囲されたアンロクで基地強化の任務を行っていた。

1972年4月、空挺コマンドはアンロク市南端からヘリで飛び立ち、空挺コマンドによる防衛ラインの最前線を形成しながら北へ前進。

1ヵ月後、壮絶な戦闘で大きな損害を被りつつも、空挺コマンドは包囲を打ち破る事に成功する。 この犠牲と活躍にアンロク市民は感謝し、後に市民により記念碑が建設された。

▲第81空挺コマンド群第3および第4強襲中隊 (1972年4月 アンロクの戦い)

1974年末、共産軍は第3軍管区フォクロン省フォクビンを包囲。第81空挺コマンド群は増援としてフォクロン南部地域の防衛を命じられる。

1975年1月5日朝、1個中隊が街の東部にヘリで飛び立ち、午後の早い段階で250名以上の空挺コマンドがフォクロンに到着。

1975年1月6日、共産軍の猛烈な攻撃により、元から配置されていた守備隊は敗走。共産軍が街を制圧すると、空挺コマンドとの連絡は途絶える。

翌日、空挺コマンドの残存兵は街の北部で発見される。 以後4日間の捜索で救助された生存者は、部隊の約50%に過ぎなかった。

▲フォクロンに出撃する第81空挺コマンド群 (1975年1月5日)

1975年3月、国土の北半分を失い、サイゴン政府は軍の再編成を試みた。 混乱する第2軍団から到着した第81空挺コマンド群は、バンタウで再編成が行われた。

1975年4月半ばまでに、第81空挺コマンド群は第18歩兵師団の作戦指揮下となりスンロクに配置されたが、その地で壊滅的な損害を受けて撤退する。 (スンロクの戦い)

残存兵力はサイゴン防衛のため撤退し、タイニン、ビエンホアで最後まで抵抗を行ったが、4月30日の敗戦を回避することは出来なかった...

<ベテラン公式サイト>

グリーンベレーB-52: B-52 Project Delta

2015年11月03日

キャンプ・ストライク・フォース撮影会

何年も前からやりたかった、『1963~64年ごろのCIDGジャライ族キャンプ・ストライク・フォース』コスプレ撮影会がついに実現しました。(二人しかいないけど)

スマホで撮った写真でも、加工すればそれっぽくなりますね。EAの社長もこの写真見て喜んでくれました。

EAのベオガム(ベトナム語の発音では「ベオギュン」っぽい)迷彩服は話題になりましたね。

しかし、本来この服とセットであるべき自衛隊型(通称CIDG型)キャップは、どうせ出ないんだろうなと諦めていました。

それがちゃんと発売してくれたので、EAさん見直しましたよ。ありがとう!

このキャップはベオギュン迷彩服の他、タイガーやベトナム共和国軍制式作戦服、ブラックパジャマにも合わせられるので超便利です!

1963年のベトナム共和国軍第2軍団CIDGキャンプ・ストライク・フォース

またベオギュン迷彩は1968年ごろになっても見られるので、意外と長く使われていたようです。

Posted by 森泉大河 at

12:47

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│デガ

2015年08月26日

CIDG階級章

※2024年9月21日更新

引き続き来月のナム戦イベントに向けて

前回の記事でチラッと書きましたが、CIDG部隊(民事戦闘団 / Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu)では当時、ベトナム共和国軍とは異なるCIDG独自の階級制度および階級章が使われていました。CIDGはベトナム共和国軍LLDB(特殊部隊)に所属する大規模な戦闘部隊ですが、『民事』の名の通り、彼らは正規のベトナム共和国軍とは異なる民兵という扱いでした。ただしCIDGと同様にベトコンからの村落防衛を目的とした民兵組織は他にも内務省民衛隊(1964年に陸軍部隊に昇格、義軍に改称)、人民自衛団(NDTV)、農村振興委員(XDNT)などがありましたが、CIDGが他の民兵と最も異なる点は、彼らがサイゴン政府の管理下にない少数民族および宗教軍閥のベトナム人で構成されていたことでした。その為CIDGの指揮は1961年から1968年までベトナム共和国軍ではなく、外国軍である米軍グリーンベレーおよび豪軍AATTVが担っており、CIDG兵士への給料もCIDG計画を主導するCIAの予算から出されていました。こうした経緯から、CIDGでは独自の階級制度が制定されたようです。

しかし、これらCIDG階級章の存在は欧米のマニアの間でもほとんど知られておらず、詳しい情報がまったく入ってきません。インターネットが発達した昨今ではCIDG階級章が使われている当時の写真なんていくらでも見つける事が出来ますが、どこの国でも所詮『ナム戦マニア』が興味あるのはアメリカ兵のみなので、CIDGに関する事柄は見事にスルーされていますね。

▲CIDGの階級制度について (Mobile Strike Forces in Vietnam 1966-70, Gordon Rottman 37頁)

僕が知る限り、書籍で紹介された唯一の例

そんなCIDG階級章ですから、実物もリプロも入手できる見込みはありません。

なので、自分で作る事にしました。

ただし、当時の写真しか資料と呼べるものが無いので、細部は想像でやるしかありませんでした。

試作第一号(自分用)完成。

それっぽくは成ったかな。

もしかしたら世界初のリプロかも?

Posted by 森泉大河 at

22:26

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│自作グッズ│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│被服・装備

2015年08月24日

マイクフォースのパッチについて

前記事に引き続き、来月のナム戦イベントに向けてマイクフォース熱が急上昇しております。

『第2回かめナベ会』

日時:2015年9月12日~9月13日

ただし、マイクフォース(MSF)の軍装については長年腑に落ちない部分を引きずっていました。

何が気に入らないかと言うと、これ↓

米軍5th SFGAベテランで組織されたMike Force Associationが、ノースカロライナ州フェイエットビルに建設したマイクフォース記念碑の一部です。

まぎれもなく元マイクフォース付きSF隊員本人たちによって作られたものであり、詳細な情報の少ないCIDG系資料としては第一級の信頼度だと思っていました。(過去形)

またパッチと部隊の組み合わせについては、国内外のディーラー・コレクターもここに記されたパターンと同じ認識を持っており、現在もなお定説となっています。

しか~し!当時の写真をよく調べると、実はこの定説に当てはまらないパターンが大量にあることが分かります。

日本の軍装マニアが崇拝する『洋書』も、僕の知る限りこの謎に明確な答えを出している本はありません。

これは当時パッチ以上に多用されたCIDG用階級章についても同じ事が言えます。

CIDGを愛する者として、もはやこの問題は無視できないので、この際一から調べなおす事にしました。

そんで、部隊名が判明しているマイクフォースの画像を可能な限り集めて分析しました。

その結果、実際にマイクフォースで用いられたパッチの組み合わせは、以下の図のようになる事が分かりました。

※2017年7月30日

内容を改定した記事を新たに投稿しました。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

これは変り種ですが、II CTZ MSFでは、イーグルフライト小隊のみ別のパッチを使っています。

イークルフライトは2nd MSFC編成前の1965-1967年に存在した、マイクフォースの元祖にあたる最初の空中機動CIDG部隊です。

1967年までにII CTZ MSF 第21~23MSF中隊の三中隊がイーグルフライト小隊で構成されていました。

▲II CTZ MSF イーグルフライト小隊

以上がマイクフォースのパッチとして広く知られている5種ですが、実はこの後に新たなパッチが制定されます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1968年に米軍の撤退開始・ベトナム共和国軍への権限委譲を進める『ベトナミゼーション政策』が開始されると、マイクフォースも改編の対象となりました。

それまでマイクフォースやMGFといった各CIDG部隊は形式的にはベトナム軍LLDBの部隊でありながら実際の運用は米軍5th SFGAが担っていましたが、ベトナミゼーションによってCIDGの指揮権が段階的にLLDBに移譲されていきました。

そして1968年10月16日、LLDBの子部隊であることを意識した『虎にパラシュート』のデザインのパッチが、新たにマイクフォース全部隊共通のパッチとして制定とされました。

▲II CTZ MSF (20th MSFC 第4MSF大隊)

従来のCTZ・MSFC部隊章は廃止されず、MSF全体を示す部隊章として併用された

▲IV CTZ MSF (40th MSFC)

▲II CTZ MSF (20th MSFC 第4MSF大隊)付きのLLDB一等中士(一等軍曹)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ベトナミゼーションはその後さらに進み、米軍5th SFGAがベトナムから撤退したことでCIDG計画は終了します。

まもなく5th SFGAと合同でCIDG計画にあたっていたLLDBも解隊され、第81空挺コマンド群およびNKT作戦局コマンド『黒龍』として再編されました。

これによってマイクフォースを含む全CIDG部隊の指揮はLLDBからBDQ(レンジャー)へと移管され、1970年に国境レンジャー(BDQ-BP)として再編成されます。

そしてBDQの一部隊となったことでCIDG独自の徽章は廃止され、二度と復活することはありませんでした。

▲1970年以降のBDQ-BP部隊

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

現状で僕が把握できているのはここまでです。

マイクフォースの写真は探せば沢山出てきますが、上記のようにII・III・IV CTZ MSFは同じパッチが使われていたので、キャプションにどの部隊か明記されていないと資料として使えないので困っちゃいます。

逆に言うと、一つのパッチで複数の部隊を演じられるんだからコスプレ的にはお得ですね。

けれど、こんなに書いておいて難ですが、個人のコスプレではなく集団で行うリエナクトメント的に考えると、一番良いのは服に『何もつけない』だと思ってます。

それはマイクフォースに限らず、米軍の陸軍・海兵隊歩兵部隊も一緒。だって当時はパッチ付けてない人の方が多いんですもん。

しかも、それなら「〇年〇月の〇〇の戦いを再現」と言われても、服を変えずに参加できますし。もちろん、設定が変わる毎に上着を新調するのも良いと思います。レプリカのTCUなんて5000円以下で買えますし。

そもそもリエナクトメントって本来、時間と場所を指定してタイムスリップ体験を行うもののはずなんですけどね。

そういう意味ではナム戦ヒストリカルイベントは日本でも海外でも、チームごとの設定の統一や分隊行動の再現を目指している所はあれど、全体(主催・参加者の総意)としてはまだコスプレ見せ合い会の域を出ていないんですよね。

いつかやりたいな、ちゃんとタイムスリップできるイベント。

Posted by 森泉大河 at

21:03

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│被服・装備

2014年11月23日

ベトナム軍の食事とPIRレーション

リエクトメントの楽しさは、単なるコスプレ戦争ゴッコに留まらず、当時の兵士の生活を再現し、一時のタイムスリップを体験できる事にあると思います。そして、その気分を盛り上げるにあたり、結構重要なのが食事。既に日本でも、趣味人口の多いアメリカ軍・日本軍・ドイツ軍などでは、いくつかのイベントで当時のフィールドキッチン、戦闘糧食の再現が行われていますね。あの完成度には感服です。

もちろん僕らベトナム共和国軍愛好家も、ある程度食事をベトナムっぽくしようという試みは行ってきました。しかし、その根拠となる資料・証言は、英語で書かれた洋書にはなかなか載っておらず、ほとんど想像でメニューを考えるしかありませんでした。

そこで今回、せっかくネットを通じて元ベトナム共和国軍将兵の方々とお知り合いになったので、(聞きたい事は山ほどあるけどあまり質問責めしたくないので、程々に雑談しながら)当人たちに直接「当時何を食べていましたか?」と尋ねてみました。以下、その回答です。(画像はイメージです)

・典型的なメニューは、調理済みのお米(乾燥米?)に、魚や肉の干物、あるいは単にお米にニョクマムをかけるだけだったよ。

・作戦時の戦闘糧食は、ハムの缶詰、ビニールパックされたポークとレバーペースト、乾燥米だった。

・米軍のCレーション(MCI)食べてた。

・基地の食堂では、ほとんどが魚や豚肉の煮物と野菜、それにスープとご飯というメニューだった。

いやいや大変貴重な証言を頂けました。

もちろん年代や部隊・職種によって食事内容は様々だったでしょうが、初めて具体的なメニューを知ることが出来て感激です!

と言うか、"ハムの缶詰、ビニールパックされたポークとレバーペースト、乾燥米"ってそれ、最初からパッケージとして生産されたレーションっぽいですよね。

ベトナム軍にレーションが存在していた・・・。考えてみれば当たり前の事ですが、今までそういう話を聞いたことが無かったので、俄然テンション上がりました。

こりゃあ再現するしかないですね・・・!

ところで、上記のベトナム軍レーションのメニューを聞いて、何か気になりません?

続きを読むそれによく似たレーションに心当たりがあるのですが・・・

(写真は現代製リプロ)

そう、"PIR (Packet, Indigenous Ration)"です。 (日本では"PIRレーション"または"SOGレーション"という名前で通ってるので、以下PIRレーションと書きます。)

PIRレーションとは、米軍グリーンベレー/MACV-SOGがベトナムで行っていたCIDG計画等の特殊作戦を兵站面で支援するため、沖縄に設置されたSOGの装備調達・開発部門CISO(対反乱支援センター)が開発した、CIDG(現地の少数民族反共ゲリラ部隊)向けレーションです。

※CISOについてはKingbee氏のブログに分かりやすい解説がありますので、そちらをご覧下さい。

当初、米軍はCIDG隊員に対し自分達と同じMCIレーション(Meal, Combat, Individual)を配給していましたが、間もなくこのレーションはCIDG隊員に不向きであることが明らかになりました。

これは欧米人とアジア人の食文化の違いもありましたが、それ以上に体質によるところが大きかったようです。

つまり、米や野菜を中心とした質素な食生活をしてきたCIDG隊員たちにとって、大柄な欧米人の体力を維持するため開発されたMCIレーションはあまりに高タンパク・高脂質過ぎて、彼らの胃腸では消化することができず下痢になってしまったのだそうです。

例えるなら、病院食からいきなりラーメン二郎に変わった感じ。

そこで急遽、CISOはCIDG向けレーション開発計画"プロジェクトPIR"をスタートし、その結果生まれたのが、このPIRレーションでした。

PIRレーションには乾燥米(アルファ化米)と乾燥野菜を中心に、アジア人の味覚に合わせた以下の5つのレトルトパックメニュー(Packet, Subs, Indig)が用意されていました。

#1 牛肉 (FSN 8970-J55-0010)

#2 魚/イカ (FSN 8970-J55-0020)

#3 エビ/キノコ (FSN 8970-J55-0030)

#4 マトン (FSN 8970-J55-0040)

#5 ソーセージ (FSN 8970-J55-0050)

これらPIRレーションはCIAが所管するCIDG計画(※実行機関は陸軍SFだがイニチアチブはCIA)のための備品であるため、発注はCIAの予算で行われ、日本・沖縄の加工食品メーカーが独自の加工技術を生かしてこれらを生産していたそうです。

また、PIRレーションは軽量で耐久性が高く使いやすい事からCIDG兵士以外にもなかなか好評で、CIDGと行動を共にする米軍特殊部隊やオーストラリア軍SAS隊員も、好んでこのPIRレーションを作戦行動に携行したといいます。

A-221マイクフォースに配食されるPIRレーション (1969年2月23日プレイク)

動画内の段ボールに、思いっきり沖縄の会社名と住所が書かれてますね。

もしかしたらまだその会社あるかもと思って軽く調べてみましたが、該当するものは見つかりませんでした。

ストリートビューでこの住所も確認しましたが、会社ではないっぽいので押しかけるのはやめましょう。

このようにPIRレーションはCIDG計画、およびCIDG兵士によって行われた米軍MACV-SOG・ベトナム軍NKT合同の長距離偵察作戦に多大な貢献をしたわけですが、こんな良い物がCIDGでしか使われなかったというのは、むしろ不自然ではないでしょうか。

同じくアジア人であり、かつCIDGよりもはるかに規模の大きい(というかベトナム派遣アメリカ軍の数倍の兵力の)ベトナム共和国軍こそ、こうしたレーションの需要が大きかったはずです。

冒頭の証言にあったベトナム軍レーションとPIRレーションでは若干メニューが違うようですが、当時こうした保存性の高い加工食品はどこの国のメーカーでも作れるという訳ではないですから、おのずと製造メーカーは限られるはずです。

また当時、日本ではCISOからの発注品以外にもベトナム軍向け援助物資が大量に製造されており、さらに民間レベルでも多数の日本企業がベトナムに進出していました。

これらの事から、ベトナム軍がCISOを介さずに直接日本の食品メーカーにPIRレーションの亜種のようなものを発注していた可能性というのは、十分に有り得ると考えています。

ただし、まだ想像の域を出ない話なので、これからもっと調べていきたいと思います。

いや~ワクワクするテーマが増えたv(≧∀≦)v

Posted by 森泉大河 at

00:03

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│被服・装備│CIA/中央情報局

2014年09月02日

2014年03月04日

NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[4]

※2016年11月7日更新

※2022年10月22日更新

※2023年11月12日更新

※2025年4月23日更新

1970年以降、NKTは連絡部(雷虎)と作戦部(黒龍)の二つのコマンド部隊を主力とし、ベトナム・ラオス・カンボジア国境三角地帯の南側を連絡部が、北側を作戦部がその管轄した。彼らは通常の偵察・情報収集に加えて、通信傍受、捕虜捕獲、道路爆破、そして航空・砲兵射撃への直接目標指示などの訓練を受けていた。1971年2月、NKTはベトナミゼーションに従い大規模な再編成が行われた。 拡大したNKTは本部、訓練センター、3個の支援部隊、そして6個の戦闘部隊からなる。()内は本部所在地

NKT本部(サイゴン・総参謀部内)

作戦情報部(NKT本部内)

需品管理部(NKT本部内)

心理戦部(NKT本部内)

連絡部(サイゴン)

作戦部(ニャチャン/ダナン)

航空支援部(ニャチャン)

沿岸警備部(ダナン)

クェッタン/イェンテー訓練センター(ロンタイン)

SKT/NKT専任のアドバイザー機関であるMACV-SOGは、NKTの各部署に対応したアドバイザーチームを派遣した。ベトナム戦争を通じて、ペンタゴン・CIAが立案した対外特殊作戦の実行部隊は南ベトナム軍NKTであり、SOGの役割は常にNKTに寄り添って、それら特殊作戦を支援・指導する事にあった。

SOG司令:NKT司令

SOG副指令 / SOG-30:NKT副司令

SOG-20:NKT作戦情報部 情報室

SOG-34※:NKT作戦情報部 作戦・訓練室

SOG-60:NKT作戦情報部 通信室

SOG-40:NKT需品管理部 需品室

SOG-90:NKT需品管理部 会計室

SOG-33 / SOG-39:NKT心理戦部

SOG-31 / SOG-37 NAD:NKT沿岸警備部

SOG-32 / SOG-75:NKT航空支援部

SOG-36※ SMAG / SMSAD:NKT第11、第68グループ(1970年以降は作戦部)

SOG-38※ TCAD:NKTクェッタン/イェンテー訓練センター

SOG-35 LSAD:NKT連絡部

※1964年以来、NKTの越境潜入部隊および訓練センターへのアドバイザー任務はSOG-34が行っていたが、1967年12月以降はそれぞれSOG-36・SOG-38に改称され、SOG-34は作戦情報室のみを担当する。

▲Draft MACSOG Documentation Study (U) STRATEGIC TECHNICAL DIRECTORATE(STD), 41頁 (アメリカ国防総省MORI DocID:570361, 1970年7月10日)

僕は、戦後SOGを扱った書籍のほとんどが「ものすごい戦闘部隊だったと書いたほうが本が売れる」、「アメリカ軍が主役の話を書かないと本が売れない」等の理由で、NKTの存在、そしてSOGという組織の本質を意図的に歪曲していると感じています。ペンタゴンが作成した当時の内部文書(※)には、SOGの主な任務は常にNKTへの支援だった事が明示されています。

※現在機密指定解除されてペンタゴンの公式サイトで公開されています。 過去記事参照

航空支援部(Sở Không Yễm)

航空支援部は本部をニャチャンに置き、ユー・コック・ルォン大佐指揮の下、南ベトナム空軍司令部との連絡役を務めた。空軍による航空支援は、NKTの作戦部隊である連絡部と作戦部の偵察チームに対して行われ、特に特殊作戦専門の南ベトナム空軍第219ヘリ飛行隊"龍馬(Long Mã)"が専属で活動した。 第219飛行隊は、"キングビー飛行隊"と呼ばれたようにH-34ヘリコプター(シコルスキーS-58)が配備されていたが、1972年からはUH-1イロコイに更新された。

また、作戦に応じ増援として以下の航空隊が南ベトナム空軍から派遣された。

第215ヘリ飛行隊

第229ヘリ飛行隊

第235ヘリ飛行隊

第110観測飛行隊

第114観測飛行隊

第118観測飛行隊

輸送飛行隊(C-47輸送機。1972年にC-123輸送機2機、C-130輸送機1機が追加)

航空支援部へのアドバイザー任務はSOG航空作戦部門(SOG-32)に所属するチーム"SOG-75"が担当し、アメリカ空軍の1st SOS(第1特殊作戦飛行隊)のC123輸送機がSOG-75専属機としてNKTを支援した。さらに要請に応じ、以下の飛行隊がSOG-75の指揮下に置かれた。

第15特殊作戦飛行隊(C-130輸送機)

第90特殊作戦飛行隊(C-130輸送機)

第20特殊作戦飛行隊(UH-1ヘリ)

アメリカ海軍 EC-121電子戦機

心理戦部(Sở Tâm Lý Chiến)

NKT心理戦部は、政治戦総局(TCCTCT)およびSOGと共同で各種の心理作戦を行った。チューホイ計画(Bộ Chiêu Hồi)は、敵支配地域に投降を促すビラを散布したり、スピーカー放送による呼びかけを行い、多数の北ベトナム兵やベトコンから投降・転向者を引き抜くことに成功した。

心理戦部へのアドバイザー任務はSOG心理作戦部門(SOG-33)所属のチーム"SOG-39"および"SOG-70"が担当した。SOG-39は1965年から1968年にかけて、北ベトナム領内へ秘密ラジオ放送作戦、OP-39"聖剣愛国戦線(Mặt trận Gươm Thiêng Ái quốc)"を指揮した。OP-39は北ベトナム国民や軍に対し、ベトナム労働党や中国共産党が人民を搾取、弾圧していると訴えかけ、敵の戦意を削ぎ、また北ベトナムの政情を不安定化させる事を目的とした。しかしこれを指揮したSOG-39やCIAエージェントにベトナムの文化を深く理解しているものは少なく、期待された成果を挙げることなくOP-39は1968年に終了した。

しかし同様の秘密ラジオ放送はOP-39の他にも多数企画され、"母なるベトナム"、"南部の声"、"クメールの声"、"インドシナ民族戦線"といったプロパガンダ放送を敵側に送信し続けた。この中には単に敵の戦意を削ぐだけでなく、もともとベトナム人を嫌っているカンボジアの共産ゲリラ"クメール・ルージュ"に対し、カンボジア領を往来する北ベトナム・ベトコンとの対立を煽り、共産主義勢力内での内紛を意図する放送もあった。

▲"聖剣愛国戦線"のシンボルマーク

イェンテー訓練センター(Trung tâm Huấn luyện Yên Thế)

NKTのコマンド訓練センターはサイゴン東部ロンタインに設置され、"クェッタン(必勝)"訓練センターと名付けられた。

1973年、『キャンプ・イェンテー』へと改称された。イェンテーはベトナム北部(当時北ベトナム領)の地名で、1000年以上に渡り中国への抵抗活動が行われた、ベトナム民族にとって大変意義深い土地である。

1967年12月以降、訓練センターへのアドバイザー任務はSOG教育部門(SOG-38)の"訓練センター顧問分遣隊(Training Center Advisory Detachment / TCAD)が担当した。また、空挺降下の指導は南ベトナム陸軍空挺師団によりタンソンニュットの"キャンプ・アップドン"で行われた。

▲クェッタン/イェンテー訓練センター

連絡部(Sở Liên Lạc)

連絡部の詳細は前記事を参照

連絡部(Sở Liên Lạc / Liaison Service)へのアドバイザー任務はSOG空挺作戦部門(SOG-35)が担当した。他のSOG部隊とは異なり、SOG-35は連絡部と共同で北部(CCN)・中部(CCC)・南部(CCS)の三司令部から成るC&C(Command and Control)部隊を編成した。そして連絡部コマンド雷虎(米側呼称:Special Commando Unit)隊員で構成された(※)偵察チーム(RT)のリーダーを、アメリカ人であるSOG-35隊員が務めた。MACV-SOGは基本的にNKTへのアドバイザー機関であり、他のSOG部隊アドバイザーが前線に出ることはほとんど無い。南ベトナム軍の特殊部隊に所属し、越境作戦にまで参加するSOG-35は、SOG内でも極めて特殊な部署であった。

※多くの書籍で、連絡部の南ベトナム軍人の多くが『ヤード』と誤った紹介をされています。CCCやCCSのRTにはデガ(モンタニヤード)等のCIDGも多数所属していましたが、南ベトナム軍特殊部隊は1964年以降(ヌン族は建国以来ずっと)有能なCIDG兵士を正式な軍人として登用しており、彼らの身分も南ベトナム軍NKT連絡部であったと思われます。

※2019年1月25日訂正

雷虎は元々キン族を主とした部隊でしたが、その後CIDGが多数編入されたため、CCNでも割合的にはデガのチームが多くなりました。『雷虎SCUの構成民族』参照

第1強襲戦闘団(Chiến Đoàn 1 Xung Kích) / 北部司令部(Sở chỉ huy Bắc / CCN), ダナン

SOG-35:C&C / CCN / 第1タスクフォース顧問隊(Task Force 1 Advisory Element)

第2強襲戦闘団(CD 2 XK) / 中部司令部(Sở chỉ huy Trung / CCC), コントゥム

SOG-35:FOB2 / CCC / 第2タスクフォース顧問隊(TF 2 AE)

第3強襲戦闘団(CD 3 XK) / 南部司令部(Sở chỉ huy Nam / CCS), バンメトート

SOG-35:CCS / 第3タスクフォース顧問隊(TF 3 AE) / 第3連絡部顧問分遣隊(LSAD 3)

作戦部(Sở Công Tác)

1970年中頃、ベトナミゼーション政策に伴ってCIDG計画が終了し、米陸軍第5特殊部隊群が規模を縮小すると、彼らと共に任務に当たっていた南ベトナム陸軍特殊部隊(LLDB)も縮小を余儀なくされ、その結果同年8月にLLDBは解散した。それまで"プロジェクト・デルタ"を実行していたLLDB第81空挺コマンド大隊(Tiểu đoàn 81 Biệt kích Dù)は新たに第81空挺コマンドグループ(LD81 BCND)へと再編されBTTM直属の機動打撃部隊となったが、それ以外のCIDG計画などに携わっていた多くのLLDB隊員はNKTへと編入される事となった。また1970年12月、"ベトナミゼーション"政策に従い全てのCIDG国境キャンプが南ベトナム軍の指揮下に入ると、多くのCIDGは南ベトナム軍国境レンジャー大隊として再編されたが、一部の優秀な兵士はNKTに編入された。彼らはマイクフォース時代から高い作戦能力を有しており、長い訓練期間は必要なく、数ヶ月で作戦部に溶け込む事ができた。

編入に伴い、NKTには新たに第71、72、75グループが編成され、それらはコマンド"黒龍(Hắc Long)"と呼ばれた。コマンド黒龍の部隊編成はアメリカ軍特殊部隊のアルファ作戦分遣隊(Aチーム)を模しており、北ベトナム・ラオスにおける不正規戦により適した組織体制がとられた。また、この三つのグループを統括する作戦部(Sở Công Tác / Special Mission Service)が新たに編成され、前NKT副本部長ゴ・テー・リン大佐が作戦部司令に就いた。当初、作戦部の本部はニャチャンに設置されたが、後にダナンのキャンプ"ソンチャ"に移動した。

間もなく、それまで独立した活動をしていたNKT越境潜入・偵察部門(Special Task Force)である第11グループ(STRATA)および第68グループも作戦部に編入された。各部隊の駐屯地は第11、71、72作戦グループがダナン、第75作戦グループがバンメトート、第68作戦グループはサイゴンであった。

1967年12月以降、NKT越境潜入・偵察部門(Special Task Force)である第11、第68グループへのアドバイザー任務はSOG工作部門(SOG-36)の"特殊作戦顧問団(Special Mission Advisory Group / SMAG)"が担当した。1970年にNKT作戦部が発足、第11・第68グループが編入されると、SMAGは引き続き作戦部を担当し、"作戦部顧問分遣隊Special Mission Service Advisory Detachment / SMSAD)"へと改称された。

SOGの撤退

1971年3月、ベトナミゼーション政策の本格化に伴い、アメリカ陸軍第5特殊部隊がベトナムから撤退した。NKT連絡部と共にC&Cを構成していたSOG-35のアドバイザーチームCCN・CCC・CCSはベトナムに残ったが、それぞれ第1~3タスクフォース顧問隊(TF 1~3 AE)へと改称され、規模を縮小した。C&CはSOG-35による指揮・運用に依存する部分が大きかったため、事実上C&Cという体制は消滅し、以後はNKT連絡部が主体となって作戦を行った。

1972年5月1日、ついに米軍MACV-SOGは活動を終了した。そしてSOGよりも大幅に規模を縮小した第158STD(NKT)支援隊(Strategic Technical Directorate Assistance Team 158 / STDAT-158)が、NKTアドバイザー任務の後継機関として発足した。TF 1~3 AEは"連絡部顧問分遣隊(Liaison Service Advisory Detachment / LSAD)"へと改編され、さらに規模を縮小した。1972年10月には、SOGに代わって作戦部がフエ~ラオス国境間の全作戦の権限を与えられた。

さらに1973年初頭、STDTA-158を含むほとんどのアメリカ軍が撤退した。これにより、燃料・整備などアメリカによる物資支援に依存する部分が大きかった空軍・NKT航空支援部の作戦機稼働率は著しく低下し、NKTは越境作戦の規模縮小を余儀なくされる。

▲STDAT-158(1972~1973年)司令部のメンバー

サイゴン防衛戦

1972年のイースター攻勢以降、NKTの部隊は従来の偵察・前線航空管制任務を行う傍ら、強襲・破壊を行うコマンド部隊としても大変大きな活躍をした。

1973年9月、連絡部の"雷虎"偵察チーム2部隊がコンツム省西部の"Plei Djereng"へヘリで進入し、北ベトナム軍が西部高地へ侵攻するための重要なルートの守備隊を撃破した。 しかしその後敵の反攻に会い、その地の防衛は失敗した。 その年の終わり、連絡部の第1~第3強襲戦闘団は、第1~第3連絡グループへと再編成された。

1975年3月、北ベトナム軍は中央高地にまでにその勢力を拡大しており、第2軍団の半数が戦略部隊として西からサイゴンを目指し急速に侵攻を続けていた。 連絡部の第2・第3グループはその大部隊を排除する防衛任務を与えられたが、間もなく一転して退却を命じられた。急な撤退の中で第2グループの二つの偵察チームがカンボジア領内に取り残されてしまい、彼らは海岸沿いをベトナムまで徒歩で帰ってくるしかなかった。 一方、作戦部はサイゴンで再編成が行われた。

同3月、中央高地が敵の手に落ちた事で南ベトナム軍第1軍団はサイゴンへの退路を絶たれ、パニックに陥った。その混乱の中で連絡部第1グループは、数万人の第1軍団兵士を船でサイゴンまで脱出させる一大海上輸送作戦を実行した。その間、作戦部は船舶により3月30日にバンタウに移動した。

国土の北半分を失い、サイゴン政府は軍の再編成を試みた。連絡部は首都サイゴンに配置され、第1・第3グループはビエンホアの増援へ、第2グループは燃料備蓄基地の守備に当たった。

1975年4月6日、作戦部の"黒龍"偵察チームはファンランの北東および北西地域で、街に集結する北ベトナム軍2個師団を発見した。これを叩くため補充された100名の黒龍隊員が増援として空輸されたが、ファンランの空港は敵により占領されており、奪還は敵わなかった。

同日、40名の"雷虎"隊員からなる第2強襲戦闘団のチームは北ベトナム軍の指揮所を攻撃するためタイニンへ進攻したが、途中で阻止され、たった2名しか生還しなかった。

1975年4月末の時点で、首都サイゴンは敵に三方向から包囲され、陥落は時間の問題となっていた。政府軍側は依然、最後の一兵まで戦うと意気込む者も多かったが、一方で特殊部隊は他の一般部隊と事情が異なった。招集兵で構成される一般部隊は、多くの場合敵の捕虜となっても殺されることはない。しかし北ベトナム領内に何度も潜入していた特殊部隊員は、犯罪者としてジュネーブ条約を無視した扱いを受ける事となる。またその家族までもが裁判無しでの処刑や拷問の対象となり得た。

4月27日、NKT指揮官ドアン・バン・ニュー大佐は他の政府高官と共に飛行機でサイゴンを脱出した。翌28日には500名の作戦部隊員とNKT本部要員、およびその家族が、運搬船で公海上へ脱出した。 しかし連絡部は脱出せず、4月30日のサイゴン政府降伏まで戦い続けた。

1975年4月30日、ベトナム共和国政府の降伏と同時に、アジア最大の特殊作戦機関としてベトナム戦争の影で暗躍したNKTは、その歴史に幕を閉じた。

戦後

懸念されたとおり、サイゴンからの脱出を拒否した連絡部隊員の多くが終戦後、戦犯として十年以上収容所に投獄された。またその家族も、ベトナム共産党から非常に厳しい扱いを受けた。彼らの中には、その長い刑期を終えて釈放された後もベトナム国内で『売国奴』として扱われたため、家族と共にベトナムから脱出し、ボートピープルとなった者も多く居た。

一方、降伏前に脱出した数百人のNKT構成員らは、海上でアメリカの軍艦に救助され、アメリカ本土のキャンプ・ペンドルトン海兵隊基地に設置された大型難民キャンプに収容された。彼らの多くはまだ十代から二十台の若者であり、アメリカでの生活にも比較的早く適応していった。彼らはここでアメリカ市民権を取得し、第二の人生を歩みだしたのだった。

▲キャンプ・ペンドルトンで生活するNKT作戦部"黒龍"第72作戦グループ チーム723の元メンバー達(1975年)

文字通り命がけで祖国に奉仕した彼らNKTの結束は、終戦から40年近く経った現在もいまだ途絶えることなく続いています。ファム・ホア少尉を中心とする南カリフォルニアNKT(Nha Kỹ Thuật Nam California)は、現在もアメリカ各地に散った戦友たちとの交流イベントを頻繁に開催し、失われた祖国の歴史と名誉を、アメリカで生まれた2世、3世の南ベトナム移民たちに語り継いでいます。

一応、大まかな流れはこれにて一段落。次からは各部隊の細かい情報を載せていこうと思います。

Posted by 森泉大河 at

22:45

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│ベトナム難民│CIA/中央情報局

2014年02月02日

テト年賀イラストまとめ

今年も、某県にある在日ベトナム仏教寺院で行われたテト(旧正月)のお祭に参加してきました!

続きを読む

(本当のテトは1月31日でしたが、平日なので日本の会社に勤めるベトナム人は仕事なため、お祭は日曜に開催されました。)

ベトナムの正月料理(お寺なので精進料理)やデザートを振舞って頂き、念願だった獅子舞も見れて最高でした!

しかし、先日このお祭をレポートすると書きましたが、ごめんなさい。やっぱやめておきます。

ベトナムの皆さんの文化や親切さを多くの日本人に知って欲しいという気持ちは強いのですが、僕のブログはミリタリー色が強すぎるので、そんな偏った日本人(彼らにしてみれば外国人)が神聖な寺に興味本位で来ていると思われると、今後の交流に差し障るので詳細は差し控えたいと思います。

僕の『趣味・遊び』の対象であるベトナム戦争は、彼らにとっては親や肉親の命を奪い、同族同士で殺し合い、国土を焦土と化した悲しすぎる歴史なので・・・。

代わりと言っちゃなんですが、前の記事のようにここ数年テト年賀イラストを描いてるので、今まで描いてきたものをご紹介します。

Posted by 森泉大河 at

22:33

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│イラスト│BB/歩兵│SF/グリーンベレー│SVSQ/士官候補生│NQN/婦人将兵