楽しみながら強くなれる!田村装備開発(株)の『ガチタマTV』!

2024年12月29日

東洋漫遊記①サイゴン

12月後半、ベトナムとラオスを旅してきました。

まず、旅の始まりの地サイゴンでは、前もって会う約束をしていたトニー君と初対面。

ベトナムには「ARVN好き」を名乗るマニアはそれなりに居ますが、正直、総じてレベルは低いと感じています。

そんな中で、彼は年齢は若いですが、飛びぬけて知識が豊富で、ベテランとのコネも多く持つ一流の研究者の一人なのです。

そんなトニー君の運転するスクーターに乗って一緒にヤンシン市場に行きました。

僕は数年前、ヤンシン市場を訪れた際にベトナム戦争期のベトナム共和国軍野戦服ボタンと同型の物(おそらく戦後も同じ型で人民軍向けに生産が続いた)を100個ほど買ったことが有るので、今回もそれを買いに行きました。

しかし軍装品店でボタンちょうだいと言うと、かなり奥にしまってあるので今日は取り出せない、別の日に来てくれと言われてしまいました。ガッカリ

後日トニー君に代理で買ってもらい、日本に送ってもらう事になりました。

他には特に探している物は無かったので、適当に市場内を歩き、気になった物を購入。

①コンナイの瓶

コンナイ(鹿)はサイゴン市チョロンに本社を置く華人系のフントアン(Phương Toàn)社が生産していたサルシ(シオデという植物の種から作られるソフトドリンク)で、ベトナム共和国期はBGI社のコン・コップと双璧をなした人気炭酸飲料だったそうです。

▲コンナイの販促ポスター

なお上の記事によると、フントアン社は当時、ライバルの米国ペプシ社のベトナム市場参入を阻むため、ベトナム国内の空き瓶回収業者に金を渡してペプシの空瓶を破壊させたそうです。これによりペプシは毎回米国から新品の瓶を輸入せざるを得ず、コストがかさんだため本格参入できず、ベトナム共和国期の飲料市場はBGI社とフントアン社の独占状態だったそうです。

その後、フントアン社は1975年の終戦後もコンナイを生産し続けましたが、1980年代にひっそりと経営破綻したそうです。なので今回買った瓶がベトナム共和国時代の物なのか戦後製なのかは分からないのですが、少なくとも瓶の外観は共和国時代と同一っぽいので記念品としては満足です。

②ベトナム共和国パスポート

こちらはアンティークショップで見つけた掘り出し物です。

これだけ良い状態で残っているのは正直驚きでした。

持ち主は軍人のようです。

1958年にカンボジア(クメール王国)に渡航しており、中にはその時のクメール語の書類も残っていました。

おまけ

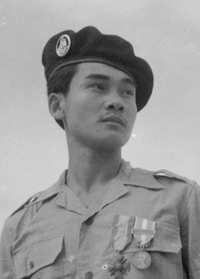

こちらは僕ではなく、トニー君が買った古写真。

空挺師団の偵察中隊という割とレアな写真です。4ポケット作戦服を着ているのでおそらく1973~1975年頃のもの。

右胸ポケットの丸いパッチが空挺師団内の偵察中隊(第1~第3中隊共通)で、左胸のネームテープの上にあるのが長距離偵察証です。

(関連記事『偵察中隊/ベトナム軍LRRP』参照)

今回、人と会う約束をしていたのはこの日のみなので、翌日から本当の一人旅がはじまります。

2024年11月26日

11月の撮影会

日曜日に今年最後の撮影会を行ってきました。

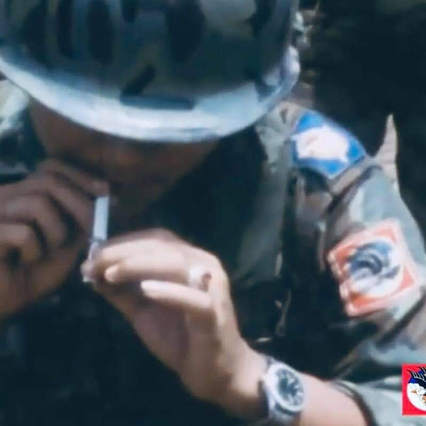

今回のテーマは1969~1970年頃のベトナム陸軍空挺師団です。

楽しいのは楽しいんだけど、こうも毎回同じ場所だと飽きてきちゃうんですよね・・・。

場所の制約のせいで、やれる事が限られちゃう。

公共の場所だから穴掘る訳にもいかないし。

本当は月一ペースで教練会やりたいんですが・・・。

実は撮影場所探しは前々から行っているのですが、今以上に良い場所はまだ見つかっていません。

来年こそは

2023年11月11日

フランスでお会いしたベテラン達

※2023年11月12日更新

※2025年1月11日更新

右:チャン・ドゥック・トゥン博士・陸軍中佐

トゥン中佐は陸軍空挺師団所属の軍医で、長らく第3空挺大隊の主任軍医を務め、最終的に空挺師団衛生大隊長を務めておられました。

トゥン中佐は後述するカオ准尉のご親戚(トゥン中佐はユー家の養子。ユー・コック・ルォン大佐、ドン中将の義兄弟)であり、家も近いので、慰霊祭の日はカオ准尉の車で自宅から送り迎えしました。

私は民間人なので軍隊式の敬礼はしないつもりだったのですが、別れ際に、トゥン中佐が私たちに敬礼をされたので、この時ばかりは心を込めて答礼させて頂きました。

(写真は衛生大隊長時代。1975年)

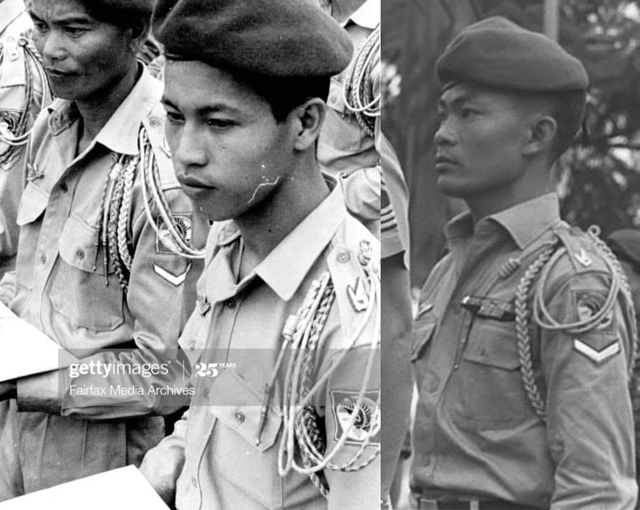

左:チャン・ディン・ヴィ ベトナム陸軍大佐/フランス陸軍大佐

ヴィ大佐は第1次インドシナ戦争期に、フランス植民地軍麾下のベトナム人コマンド部隊であるコマンドス・ノーヴィトナムの中でも最も勇名を馳せたコマンド24"黒虎"の副隊長(当時曹長)として有名です。

その後1952年にフランス軍からベトナム軍へと移籍し、ベトナム戦争中は陸軍大佐として第41歩兵連隊長、ビンディン省長官(=地方軍ビンディン小区司令)等を歴任しました。

ヴィ大佐の軍歴はこれに留まらず、1975年の敗戦によりベトナムを脱出した後、1976年に特例的にフランス外人部隊に少佐として採用され、第1外人連隊連隊長に就任します。

(通常、元将校であっても、外人部隊に入隊する際は兵卒として採用されます。かつてフランス軍下士官であったとは言え、外国人がいきなり将校、しかも連隊長になるのは異例中の異例の人事です)

その後ヴィ氏は12年間フランス軍で勤務し、フランス軍でも大佐となり、1988年に退役しました。

ヴィ大佐の軍歴の長さと軍功の多さは、数多のベトナム軍人、そしてフランス軍人の中でも抜きんでており、恐らく最も多数の勲章を受章したフランス軍人と言われています。

そんな生ける伝説的な人物と直接お会いできた事は、この旅最大の感動でした。

(写真はコマンド24副隊長時代。1951年ナムディン省)

右から:

チャン・ドゥック・トゥン陸軍中佐

私

ホアン・コー・ラン陸軍大佐

グエン・バン・トン陸軍一等兵

ホアン・コー・ラン博士・陸軍大佐

ラン大佐は在仏ベトナム空挺協会の代表として、毎年ノジャンシュルマルヌ墓地での慰霊祭を主催しておられる人物です。

ラン大佐はハノイ出身で、ハノイのベトナム陸軍衛生学校に在学していましたが、1954年にジュネーヴ協定によって北ベトナムがベトミン政権に明け渡されたため、衛生学校が南ベトナム領内に移転し、それに伴ってラン大佐も南ベトナムに移住しました。そこで訓練の一環として空挺部隊(当時は空挺群)による落下傘降下訓練を受講し、1957年に衛生学校を卒業すると軍医として空挺群に志願します。

当時空挺群に軍医はたった3名しかおらず、その後も空挺部隊、ひいてはベトナム軍全体が慢性的な軍医不足に悩まされていたため、部隊がひとたび戦場に出ると、一般の空挺部隊将兵がシフトを終えて基地に帰還する一方、ラン大佐を始めとする軍医は何か月も前線に留まり続けたそうです。そうした困難な任務に臨み続け、ラン大佐は空挺師団軍医長、そしてサイゴン衛生学校校長を務めておられました。

ラン大佐は昼食を食べながら私に、「私は20年近く空挺部隊にいた。それはあまりに長かったし、あまりに人の死を見過ぎたよ」と語ってくださりました。

(写真は空挺師団軍医長時代)

ユー・コック・ルォン空軍大佐

ルォン大佐は長らく、総参謀部直属の特殊工作機関NKT内の航空支援部司令として、米軍MACV-SOGが企画した全ての特殊作戦の航空部門を統括していた方です。

またルォン大佐はベトナム空軍が創設されて間もない1953年にフランスに派遣され、フランス空軍による飛行訓練を受けた、ベトナム空軍の最初期のパイロットの一人でもあります。

戦時中は同じくパイロットであったグエン・カオ・キ空軍中将(副総統)と近しい関係だったそうですが、戦後のキ中将の言動には他のベテランそして多くの元ベトナム共和国国民と同様にうんざりしており、キ中将の話題を振ったら「奴は話し過ぎなんだよ・・・」と嫌悪感を露にしていました。

ちなみにルォン大佐の弟さんは、陸軍空挺師団師団長として有名なユー・コック・ドン陸軍中将で、先述のトゥン中佐も義兄弟です。

(写真はNKT航空支援部司令時代)

"ルイ"タン・ロック・カオ(ベトナム名カオ・タン・ロック)フランス海兵隊准尉

今回、私がフランスでご自宅にホームステイさせて頂いたのが、ルイおじさんことカオ准尉です。

カオ准尉はベトナム共和国サイゴン出身ですが、ベトナム戦争中はまだ子供だったため、ベトナム軍に従軍した事はありません。彼は1980年に国連の難民脱出プログラムによってフランスに移住し、その後フランス海兵隊将校となりました。

しかし母方のおじがベトナム陸軍空挺師団師団長として有名なユー・コック・ドン陸軍中将(ユー・コック・ルォン空軍大佐の弟)であった縁から、現在では在仏ベトナム空挺協会の若手リーダーを務めていらっしゃいます。

(カオ准尉の現役時代の所属は海兵歩兵連隊であり空挺部隊ではありませんでしたが、落下傘降下資格は持っているそうです)

ホームステイしていた5日間、カオ准尉からはフランスや旧フランス植民地におけるベトナム人コミュニティに関する興味深い話を毎日聞くことが出来ました。

例えばカオ准尉が現役時代に偶然出会った外人部隊のベトナム人曹長。彼はコテコテの北部ベトナム語を話しつつも同時にフランス語も完ぺきに話していたので、カオ准尉は不思議に思い、彼に話しかけたそうです。すると彼は仏領ニューカレドニア生まれ、元ベトナム人民軍少佐、そしてフランス外人部隊曹長という異色すぎる経歴の持ち主だったそうです。大変数奇な人生を送られた方なので、この人についてもまたあらためて記事にできればと思います。

2023年05月27日

ベトナム空挺の歴代戦闘服

※2023年8月17日更新

ふと気が向いたので、ベトナム陸軍の華、空挺部隊の歴代の戦闘服をうちにある被服の写真でご紹介。

※2024年3月7日更新

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ふと気が向いたので、ベトナム陸軍の華、空挺部隊の歴代の戦闘服をうちにある被服の写真でご紹介。

裁断は別として、迷彩はほぼコンプリートしております。

▲フォクフン製2ポケット迷彩服型レプリカ

▲フォクフン製2ポケット迷彩服型レプリカ

1948~1954年頃:フロッグスキン迷彩&ウィンドプルーフ迷彩

ベトナム陸軍空挺部隊の前身であるフランス軍インドシナ落下傘中隊(CIP)および、CIPから改変されたベトナム空挺部隊では、フランス人兵士と同様に、米軍フロッグスキン(ダックハンター)迷彩、英軍ウィンドプルーフ(ブラッシュ)迷彩、およびそれらを上下で組み合わせて着用していました。

▲上衣がセスラー製、下衣がリアルマッコイズ製レプリカ

1951~1953年頃:TTA47(一般型)

1951年にベトナム陸軍に空挺部隊が発足した当初は、迷彩服ではなく、フランス軍の全軍共通戦闘服であるTTA47が着用されていました。

▲TTA47一般型上衣の実物

1951~1953年頃:TTA47(軽量型)

TTA47の熱帯地域向け仕様であるTTA47軽量型上衣も、一般型とともに着用されました。

▲TTA47軽量型上衣の実物

1951~1954年頃:TAP47(カーキ)

ベトナム空挺にはフランス軍空挺部隊向けのTAP47降下服も支給されましたが、当初はリザード迷彩ではなくカーキ単色であり、また着用例も僅かです。

1953~1950年代末:TAP47(リザード迷彩)

1953年になると、リザード迷彩のTAP47系戦闘服が広く普及し、TTA47と置き換わってきました。

なお、この服が戦闘服として実用されるのは1950年代末までですが、第一次インドシナ戦争末期の最も戦闘が激しい時期に使用されたこのリザード迷彩TAP47は、空挺部隊の誇りを示す伝統の被服として珍重され、パレード装や個人の礼装として1975年まで着用され続けました。(過去記事『いろんなTAP47』参照)

▲WPG製TAP47/52レプリカ

1954~1962年頃:TTA47(軽量型・リザード迷彩)

第一次インドシナ戦争末期の1954年には、リザード迷彩仕様のTTA47が登場し、1960年代初頭まで着用されました。

1961~1968年頃:ヒュエット迷彩

1961年にウィンドプルーフ迷彩を原型とするベトナム国産のヒュエット(ブラッドケーキ)迷彩服が登場し、以後リザード迷彩に代わって空挺部隊の標準戦闘服となります。なお空挺部隊の戦闘服に部隊章・胸章の縫い付けが始まるのは1964年末からです。

1964~1969年頃:ホアズン迷彩(初期ERDL/インビジブルリーフ)

米軍が1948年に開発したERDL迷彩は、当の米軍では不採用になった一方、その生地は軍事支援物資として1964年からベトナム軍に供与され、空挺・レンジャー・海兵隊・特殊部隊共通の迷彩服として大々的に着用されるようになりました。なお、ベトナムではその後に登場する色違いによる区別はなく、ERDL系迷彩は全てホアズン(Hoa Rừng)と呼ばれます。

また服の裁断はヒュエットと同じ(空挺型)が主でしたが、一部で海兵隊ザーコップ(タイガーストライプ)迷彩と同じ裁断(2ポケット迷彩服型)が採用され、これが陸軍での2ポケット迷彩服型被服の最初の例となります。

1967~1972年頃:ホアズン迷彩(66年型ERDL/グリーンリーフ)

米軍はかつて不採用としたERDL迷彩を1966年に改良し、改めて自軍の熱帯用戦闘服(TCU)に採用するとともに、ベトナムに送る迷彩服用生地もこの新型ERDL迷彩に切り替わりました。この新型ERDL迷彩は1967年以降ベトナム軍に広く普及し、インビジブリーフと置き換わりました。また裁断は最初から2ポケット迷彩服型が主です。

▲東京ファントム製レプリカ

1968~1975年:ホアズン迷彩(ベトナム国産ERDL/パステルリーフ/レンジャーエアボーンパターン)

それまでベトナム軍は迷彩服の生地を米国からの輸入に頼っていましたが、1968年になるとベトナム軍はERDL迷彩をコピー、配色を変更した国産迷彩服を採用し、以後この服が全軍共通の標準迷彩服として1975年の終戦まで多数着用されました。

なお裁断は当初は2ポケット迷彩服型でしたが、1972年には全軍の標準的な裁断として4ポケットやTCU型上衣が採用され、ホアズン迷彩もそちらに移行します。

2023年05月22日

5月のプチ撮影会

日曜日は仲間内でプチ撮影会を行ってきました。

合わせは上記のみで、あとはソロのコスプレです。

服は先日購入したĐLCH製のインビジブルリーフ(裁断は特注の空挺型)で、ライフルはJAC製M16A1改造のAR-15(コルト601)です。

その1:フランス植民地軍植民地歩兵連隊のベトナム兵 1950年代前半

これまで何度かフランス連合時代の歩兵部隊という設定で集まってきましたが、実は今まで特定の部隊を設定してきませんでした。

というのも、フランス連合軍はどの組織も(植民地軍も外人部隊もベトナム国軍も)皆同じフランス陸軍式の被服を着ており、また作戦中は部隊章を身に付けなかったので、軍装はほとんど同じだったからです。

そこで今回は作戦中だけでなく、略帽をかぶって植民地軍ですよアピールしてみました。

本当は階級章もあればなお良いんですが、この時代の仏軍の兵下士官級の階級章はレプリカが存在せず、自作も大変、と言うか材料が手に入らないので、まだ入手出来ていません。

でも後になって、TAP50ピストルベルトを付け忘れた事に気付く。完全再現ならず。トホホ・・・

その3:ベトナム陸軍空挺師団 1964-1967年頃

服は先日購入したĐLCH製のインビジブルリーフ(裁断は特注の空挺型)で、ライフルはJAC製M16A1改造のAR-15(コルト601)です。

この時期、空挺部隊の小銃はM1カービンやM1ガーランドが主でしたが、空挺部隊にはかつて1961~1962年にかけて米国より約400丁のコルト601が供与されており、この時の物が1960年代中頃まで散見されます。

2023年04月22日

軍装の進捗

その1:ベトナム陸軍空挺部隊(1964~1968年頃)

服のカット名は僕が勝手に名付けただけであり、また部隊によってカットが決まっていた訳でもありません。

なのでレンジャー部隊でも、インビジブル迷彩の上衣は主に空挺型が使用されていました。

その2:ド・カオ・チ中尉の夏季勤務服(1951~1954年頃)

当時の階級章は、ベトナム陸軍で最初に制定されたもの(1949~1955年)で、将校はフランス軍と同一のデザインでした。(過去記事『ベトナム陸軍の帽章・階級章』参照)

その3:タイ王国タハーンプラーン513部隊(1980年代前半)

すでに被服・装備類は最低限は揃っていますが、それに加えて、当時使用例の多い止血用ゴム管を56式弾帯のベルトに追加しました。

おまけ:ベトナム陸軍第3空挺大隊(1954年)

このカッコいい写真、昔から持っていたけど、よく見たら手持ちの物だけですぐに再現できる。

今度この軍装で写真撮ろっと。

Posted by 森泉大河 at

16:00

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│1945-1954│自作グッズ│1975-1989│被服・装備│ND/空挺│【タイ】

2023年04月02日

春のインドシナ撮影会

先週末予定していた撮影会が雨で延期となり、今日ようやく開催できました。

こうしてみんなで集まって軍装で撮影を行うのは去年の10月以来半年ぶりです。

そう考えると、この遊びができる期間って結構短いんですね。

今回のテーマは第一次インドシナ戦争におけるフランス連合軍ベトナム人部隊の空挺および歩兵部隊です。

(所属が植民地軍でも外人部隊でもベトナム国軍でも、軍装はほとんど変わらないので、細かい部隊設定はしていません)

①空挺部隊(1954年頃)

②歩兵部隊(1950年頃)

やはり4人も居ると、写真にした時に絵になりますね。良い写真が沢山取れて大満足です。

前日の土浦駐屯地に続き、久しぶりに遊び倒した二日間でした。

2023年02月15日

作成中の服

こう寒いと外で撮影会をする気にならないので、冬は物品収集に専念してます。

その中で、まだ一式は揃っていませんが、完成する目途が立った軍装を予告的に公開。

①ベトナム陸軍第1空挺大隊 副大隊長ド・カオ・チ中尉 夏季勤務服(1951-1954年)

▲左から2番目がド・カオ・チ

僕の一番好きなベトナム軍人であるド・カオ・チ大将の中尉・第1空挺大隊時代の夏季勤務服を作成中。

上着は米軍半袖チノで代用。第1空挺大隊の徽章・ベレー章は過去記事『ステホ10』の時に揃えてあるので、あとは階級章を自作すればすぐにできそうです。

タイの刺繍屋にオーダーしていた徽章一式がようやく完成したと知らせが来ました。ここまでの道のりは長かったんですよ。②ベトナム陸軍特殊部隊(1963-1964年)

発足当初の特殊部隊(LLĐB)の軍装です。

LLĐBはジエム総統直属の特務機関として仏教徒危機で学生とかお坊さんをボコボコに殴ってたら、ミン将軍のクーデターでLLĐB司令タン大佐はジエム総統もろとも暗殺。発足から1年経たずしてLLĐB本部は解体。翌年には新体制下で再スタートできたけど、ベレー・徽章類はその時変更となったので、この黒ベレーはとても短命に終わったスタイルです。(過去記事『LLĐBのベレー』参照)

服は民生ハンティングウェアですが、60年初頭の特殊部隊では同型の米国製ハンティングウェアが多数使われていたので、無改造で使うものありだと思っています。

③ベトナム派遣タイ陸軍義勇連隊クイーンズコブラ(1967-1968年)

バンコクにベトナム戦争時代に実際にこれらの徽章を作っていた刺繍屋があるので、そこに頼もうと思っていたら、店主が高齢で、コロナが怖くて店を閉めてしまったそうなんです。なので店を探すところからやり直し。

幸いタイの友人がバンコクではない他の街に古い刺繍屋を見つけてくれたので、そこに頼むことが出来ました。到着が待ち遠しい!

2022年10月17日

初デンクロ

※2022年10月18日更新

日曜日にDANGER CLOSEというイベントに参加してきました。

サバイバルゲームフィールドGERONIMO様撮影のアルバムはこちら

僕はエアガン戦には参加しなかったので、午前中は友人と1970年代のFANK第294大隊*のコスプレして駄弁ってました。

友人手作りのクメール共和国国旗が非常にイカれ・・・イカしています。

※第294大隊の部隊名を正確に言うと「クメール陸軍第6歩兵旅団群第23歩兵旅団第294猟兵大隊」です。

帰宅後、著者のConboy先生に「俺等がこうなったのはあんたのせいだ!」と、この写真を送り付けました。喜んでいただけました(笑)

午後は時代を20年遡って、今回のイベントのテーマである1954年の「ディエンビエンフーの戦い」に合わせて、ベトナム国軍第5空挺大隊(フランス連合軍第5ベトナム空挺大隊)に衣替え。

(第5空挺大隊については過去記事『ディエンビエンフー陥落から64年』参照)

今回着たWPG製リプロのTAP47/52降下服は迷彩の色を乗せる順番が間違っているので、友人たちは迷彩を手描きで描き直したり染め直したりして改善していますが、僕はまだそこまでやる気が出ないので、買ったままの状態で着ています。

お昼にGERONIMO特性の美味しいマトンカレーを食べ過ぎて、動けなくなった人が続出した(僕もその一人)ので、午後はエアガン戦をやめてフィールドの中で撮影会を行いました。塹壕がとても良い感じです。

また、フランス側とほぼ同数のベトミン軍が集まった事は正直驚きであり、とても良いものが見れました。

2022年06月29日

金属製 天使の翼

※2022年7月1日更新

先日、ベトナム陸軍空挺部隊の職種徽章(いわゆる兵科章)『天使の翼章(Huy hiệu Cánh Thiên Thần)』の金属製レプリカを買いました。

こういった職種を示す徽章の中でも、金属製の物は多くの場合、勤務服や外出服、大礼服といった制服に佩用されます。(※憲兵など一部の部隊では作戦服にも佩用されます)

また外出服および大礼服に佩用する際は、ジャケットの襟(ラペル)に左右対称に佩用します。(※尉官・佐官のみ)

▲空挺師団師団長レ・クアン・ルオン准将(当時中佐)

しかし上の写真のようなジャケット用の左右対称デザインのレプリカは今のところ存在していない(はず)なので、今回買ったレプリカを装着できるのは勤務服(チノシャツ)に限られます。

なおこういった徽章を勤務服に佩用する場合、普通は右胸ポケットの上に装着されるのですが、空挺部隊だけは他の部隊とは違った独特の文化をもっており、天使の翼章は左エポレットに装着されます。

ただしこれは階級章が袖に付く一等中士(一等軍曹)以下の階級だけで、上士(曹長)以上は階級章がエポレットに通すスリップオン式になるため、天使の翼章はこの位置には佩用されません。

この付け方を手持ちの服で再現するとこんな感じになります。

赤い台布は有っても無くても構いませんが、有った方がカッコいいのでフェルト布を切って作りました。

なお過去に何度か記事に書いてきましたが、天使の翼章の由来は、フランス軍空挺部隊が1946年に導入した、大天使ミカエルの翼と剣をモチーフにしたベレー章になります。

このベレー章はフランス軍の麾下で1951年に発足したベトナム陸軍空挺部隊にも継承されており、1955年にベトナムがフランス連合を脱退した後も、そのデザインは空挺部隊のシンボル=天使の翼章として継承されました。

こうした経緯から、大天使ミカエルはベトナム陸軍空挺部隊の守護天使とされており、空挺部隊本部が置かれたホアン・ホア・タム駐屯地(タンソンニュット基地内)の前には巨大な聖ミカエル像が鎮座してました。

2022年04月19日

古いレンズと短パン空挺

過去記事『写真作りについて』で述べたように、リエナクトや歴史コスプレの写真を撮るにあたって、写真を当時物っぽく見せるために最も確実なのは、実際に当時使われていた機材を使う事です。

なので過去には僕も1959年発売のレンジファインダーカメラ(135フィルム)を使って撮っていましたが、いかんせんフィルムは撮れば撮るほど現像代とデジタル化の費用がかかるので、気軽に撮りまくれる物ではありませんでした。

そこで写真の雰囲気とコストパフォーマンスを両立すべく構想していたのが、想定する時代に近い古いレンズを用意し、それを現代のデジカメに搭載して撮影する方法です。

この方法自体はだいぶ前から考えていたのですが、ついに先日、重い腰を上げてニコン製の古いレンズを買いました。

レンズはNIKKOR 50mm F1.4で、中でも1976年発売の『New NIKKOR (後期型)』と呼ばれるモデルだそうです。

1976年発売なので時代としてはベトナム戦争終結後になりますが、NIKKOR 50mm F1.4という商品自体は1962年の発売から徐々に改良が繰り返されてきたレンズなので、写真の写り方自体は1975年以前のモデルと比べても恐らく大きな違いはないはずと思っています。

ちなみに、これは偶然なのですが、オリンパスのデジタル一眼レフは手振れ補正機構がレンズではなくカメラ本体側に付いているので、半世紀近く前のレンズであっても手振れ補正が働いてくれるのです!

設定は1953年ごろのベトナム陸軍第3空挺大隊(フランス極東遠征軍団第3ベトナム空挺大隊)。

レンズは絞りF1.4という事で、ボケ具合は申し分なし。

ただ、カメラの設定がオートのままだと写真があまり古い感じにならなかったので、今回もあとからフィルムっぽく加工しています。

あらかじめISO感度を高めに設定しておけば、画がザラついてフィルムっぽさが出るかな?次回試してみます。なお、こちらが今回テーマとした1953年の第3空挺大隊の写真。

フランス連合の空挺部隊と言うとビシッと迷彩服を着ているイメージですが、発足当初のベトナム空挺大隊は迷彩服の支給が少し遅かったため、部隊によっては1953年頃までTTA47戦闘服やカーキ半ズボンなど、一般部隊と同じ被服も使われています。

女子っぽく言うと、半ズボンという一見空挺部隊には見えないスタイルに「ギャップ萌え」ですよね。

2022年01月24日

ここは南国

心頭滅却すれば火もまた涼し。東南アジア軍装すれば気温3℃でも南国気分。

という訳で今年最初のプチ撮影会は、僕の希望で1964~1965年ごろのベトナム陸軍空挺旅団。

結論から言うと、心頭滅却なんて無理ですね。寒さで腕まくりどころじゃないし、写真を撮る寸前までダウンジャケットを羽織ってないとその場に居られませんでした。

やっぱりここは南国じゃなくて北関東だった・・・

以下、大した内容じゃないけど、空挺関係の小話

おまけ①

インターネットで歴史写真を探すとき、LIFEやTIMEといった報道機関と並び、ソースとしてよく使われるのがストック写真会社。

貴重な写真が沢山あるのは確かであり、僕も画像収集で度々お世話にってますが、一方でソースとしての信頼度は報道機関には及びません。特に撮影年に関してはいい加減なもの(キャプション)が多く見られます。

例えば以下の二社のストック写真会社では、この写真の撮影年を1944年としています。

https://www.agefotostock.com/age/en/details-photo/1944-miss-vietnam-trains-to-drop-in-from-the-air-and-hopes-the-conncevative-head-of-state-will-pernit-women-para-troops-a-dozen-pretty-21-year-olds-spend/ZUK-19600114-baf-k09-094/1

1944年じゃあベトナムは日本軍の統治下じゃん。ベトミンがOSSに支援されてた頃だよ・・・。

正しい撮影年は不明ですが、兵士の袖の部隊章がベトナム陸軍空挺群(1stパターン)なので、このパッチが使われた1955~1959年の間に撮影されたものと推定されます。

パッチの件はマニアにしかわからないにしても、「1944年の南ベトナム軍」という説明がおかしいという事くらいは、常識として分かってほしいものですが・・・。

しょせん企業のサイトは雇われた人が命じられるままに作った物なので、英語でそれらしく書いてあっても、鵜呑みにしてはなりませぬ。

おまけ②

ベトナム陸軍空挺部隊には、軍の公式資料にまで掲載されながら実際には使用されなかった幻のデザインがあります。

▲左:Huấn Lệnh Điều Hành Căn Bản、右:Hướng dẫn Sĩ Quan

こちらの部隊章は、よく知られている3rdパターン(1962?-1975)と酷似していますが、外郭が空挺部隊の特徴である正方形ではなく、他の部隊で一般的なシールド型で描かれています。

この空挺部隊のシールド型部隊章が見られるのは今のところ上にあげた二つの資料のみで、それ以外の使用例は一切見られません。

一説によると総参謀部は、歩兵師団も海兵隊もシールド型部隊章を使っている中で唯一空挺部隊だけは形状が異なっている事から、これを他の師団と統一しようと試みたそうです。このシールド型空挺部隊章は、そうした試みの中で総参謀部編纂の印刷物に掲載されたと思われます。

しかし当の空挺部隊は、正方形という部隊伝統の形状(おそらくフランス軍空挺コマンド植民地準旅団を源流としている)を奪われ、他(非エリート)と一緒にされる事を強く拒絶し、総参謀部による部隊章の変更命令を拒否し続けたそうです。なので実際に空挺部隊の部隊章がシールド型に変わる事は最後までありませんでした。

空挺部隊は軍の精鋭であるのと同時に、幾度も軍事クーデターの主役を担ってきた政治的影響力を持つ部隊でもあるので、この部隊章の一件は、いかに総参謀部といえども彼らを上意下達で従わせる事などできなかったという良い例かも知れません。

2022年01月13日

フォクフン製ヒュエット

※2022年1月14日更新

※2023年3月18日更新

昨年8月に予約したフォクフン(オーストラリア)製のベトナム陸軍ヒュエット/ブラッドケーキ迷彩服が紆余曲折を経て先日ついに到着しました。

通常売価650米ドル(僕が買ったときはセールで550ドル)とかなり強気なお値段ですが、サンプル写真の段階でかなり出来が良いのは分かったし、ずっと普通の裁断(大ポケット)のヒュエットが欲しいと思っていたので、ちょっと背伸びして買ってしまいました。

(ヒュエット/ブラッドケーキ迷彩服については過去記事『ブラッドケーキ/ブラッシュ迷彩』参照)

空挺部隊の徽章を縫い付け、1964~1967年頃の仕様にしました。胸ポケットを潰さないよう、一度ポケットを外してから胸章(天使の翼章)を縫い付けました。

さすが高級レプリカだけあって、生地、迷彩はパーフェクト。

落下傘降下の際に空気の侵入を防ぐガスフラップもちゃんと再現されています。

ただし肩当ては、背中側には無いのが一般的だったようです。(自爆工兵様から貴重な情報を頂きました。)

ライフルは昨年作ったJAC製M16A1改造のAR-15(モデル601)です。

これまで使っていたパンツァーファウスト(香港)製との比較

▼パンツァーファウスト製

ベース生地の色がかなり明るい。それになぜかテーラー改造ジッパーポケット仕様のみ発売され、通常の官給(大ポケット)型は無かった。

▼フォクフン製

おまけ:空挺型上衣

今回フォクフンが再現した官給ヒュエット迷彩服上衣の裁断の事を、僕は『空挺型』と呼んでいます。

この空挺型はヒュエット迷彩服の裁断として1961年頃に採用されたもので、落下傘降下の際に空気の侵入を防ぐため前合わせが隠しボタンとガスフラップで二重に閉じられるようになっており、さらにポケットも隠しボタンの大きなものを備えていました。

また1965年頃に米軍1948年型ERDL迷彩(通称インビジブル)がベトナム軍で採用されると、このインビジブル迷彩服もその多くが空挺型の裁断で生産されました。

ただしヒュエット迷彩が落下傘降下を行う空挺部隊および特殊部隊にしか支給されなかったのに対し、空挺型インビジブル迷彩服は空挺・特殊部隊に加えて、落下傘降下を行わないレンジャー部隊や海兵隊にも支給されました。

▲空挺型インビジブル迷彩服を使用するレンジャー部隊(1966年)

2021年12月31日

空挺師団の大隊/中隊章

ベトナム陸軍空挺師団では1967~68年頃に、所属する大隊および中隊を示す徽章が導入され、野戦服の左エポレットに着用されるようになりました。(おそらく個人購入なので全員ではない)

▲第5空挺大隊の大隊パッチ*の例

この大隊/中隊章はレプリカパッチが販売されているので以前買っておいたのですが、このパッチは多くの場合エポレットに直接縫い付けられていたので、それをそのまま再現すると、その服の設定が中隊まで決まってしまい、リエナクトできる年代や場所がかなり限られてしまいます。

なので今まではあえて大隊/中隊章は服に付けないようにしてきたのですが、やっぱり付いているとカッコいい。付けたい。

そんな矛盾を解決すべく、当時一部で使用例が見られるスリップオンエポレット式の大隊/中隊パッチを再現してみました。

第3空挺大隊仕様。土台のERDL迷彩生地はドラゴン製レプリカ。

装着状態。服は東京ファントム製レプリカです。

スリップオンなので、このようにエポレットに通すだけで楽に脱着できます。

一応これで、「大隊/中隊章を付けたい」というコスプレイヤー的欲求と、「付けない方が服の使い勝手が良い」というリエナクター的都合の折り合いを付ける事ができました。

なお、大隊/中隊章は基本的に背景の色が中隊を表しているのですが、理由は不明なものの、第3及び第5空挺大隊だけは中隊ごとの色分けが存在せず、すべての中隊が青色で統一されています。(過去記事『部隊識別色』参照)

なので第3・第5大隊なら、パッチを付けても色で中隊は特定されないので、他の大隊よりもまだ若干汎用性が残っているため、今回は第3空挺大隊という設定を選びました。

①パッチ/エポレット直縫い

▲第9空挺大隊大隊長レ・マン・ドゥオン中佐(当時大尉)

当時の写真では、パッチをエポレットに直縫いする方式が一番多く見られるように思います。

②パッチ/スリップオンエポレット式

▲第5空挺大隊の例

今回僕が再現したスリップオンも、ある程度散見されます。土台の布は、迷彩もしくは中隊色と同じ色のどちらか。

③ビアカンバッジ/スリップオンエポレット式

▲大隊不明

割合的には非常に少ないものの、大隊/中隊一体のパッチではなく、中隊色の布を台座(スリップオンエポレット)にし、その上にビアカンバッジ製大隊章を取り付けている例もあります。

【正体不明なもの】

①背景色:白

▲第7空挺大隊。1968年サイゴン

こちらの大隊章はビアカンバッジ製の第7空挺大隊ですが、中隊色に白という色はなく、この台座の色が何を意味しているのかはいまだ不明です。

②謎の菱形章

空挺部隊の大隊章に菱形の物はなく、このスリップオンエポレットは、少なくとも大隊を示すものではないと思われます。

なのでこれは部隊章ではなく、部隊内の何らかの役職・部署を示すものではないかと推測はしているのですが、写真で確認できる使用例はこの人物のみなので、正体は一切不明です。

2021年06月20日

自撮りと縫物

昨日塗ったM9風ガスマスクを付けてさっそく部屋で自撮り。

設定は1965年のサイゴンにおける仏教徒デモ対応に出動したベトナム陸軍空挺旅団です。

ただし写真のように、ベトナム軍が60年代初頭~中盤にライアット装備として使用したボディーアーマーとしては米海兵隊のM52(初期型および普及型)が多く見られるのですが、僕はまだ持っていないので、今回は代わりに米陸軍のM1952Aボディーアーマーを着ています。

銃は先日完成したAR-15モデル601です。

また、迷彩服は以前から持っていた香港パンツァーファウスト製リプロのボンヒュエット(ブラッドケーキ)迷彩服ですが、この服は今まで1962~1964年頃の時代設定にしていたので部隊章などは付けていませんでした。

しかしもう一着別のメーカーのボンヒュエット迷彩服リプロが手に入る見込みが立ったので、そちらを62~64年仕様にする事とし、手持ちのパンツァーファウスト製には部隊章および天使の翼章を縫い付け、1964年末~1968年頃のインシグニアに変更しました。

もともとボンヒュエット迷彩服の裁断はマチ付きの大ポケットが基本であり、パンツァーファウストが再現したこの小ポケット仕様は60年代中盤に登場したバリエーションの一つ(かつジッパーポケットは官給ではなくテラー改造品)なので、やはり1964年以前を再現するなら大ポケット仕様が欲しかったのです。

おまけ

以前作った第81空挺コマンド群第4強襲中隊仕様のホアズン迷彩服(フォクフン製リプロ)にインシグニアを追加しました。

今回追加したのはローカルメイドの米軍ジャンプウィング(ベーシック)と、袖のBiệt Cách Nhẩy Dù(空挺コマンド)タブです。

空挺コマンドは1970年までプロジェクト・デルタの主力として米軍グリーンベレーB-52の指揮下にあり、また同じく米軍MACV-SOGの指揮下にあったNKTからの転属者も多く居るため、米軍からジャンプウィングを授与されている兵士も多くいました。

空挺コマンドは1970年のLLĐB解隊に伴い第81空挺コマンド群として再編成され、その際に部隊章も上の写真の物へと再制定されましたが、それがベトナム軍の部隊章としては珍しい三角形をしているのも、プロジェクト・デルタの伝統を継承している為だそうです。

2021年05月08日

撮影会② FANK第294猟兵大隊

先日の撮影会で撮った写真その2です。

その1はこちら

こちらの設定は、カンボジア内戦(1970-1975)時代のクメール陸軍第23歩兵旅団第294猟兵大隊。

クメール兵が5人に増殖しました。

次は米国製装備が行き渡る前(1970年代初頭)の共産圏装備時代のFANKをやってみようと思います。

(1970年にクメール共和国=ロン・ノル政権が成立して反共・親米体制になる前の、クメール王国=シハヌーク政権時代のカンボジアはむしろ第三世界の中でも親中・親ソが顕著な準共産陣営国家でした。だからベトナム人民軍や解放民族戦線といった外国の武装勢力が自国の領土(ホーチミン・トレイル)を我が物顔で往来していても黙認していた訳です。)

おまけ:幻の空挺師団

しかし当日空挺師団の衣装を持ってきたのは二人だけ

パッチ以外は空挺コマンドとほとんど変わらないから、上着を交換するだけで楽にできるのに、そもそもメンバーが告知をちゃんと読んでないという落とし穴。

逆によく空挺コマンドがあれだけ集まったなと思います。

2021年04月02日

4代目迷彩ヘルメット

初代/2017年11月

マスキングで迷彩を作り、エアブラシで塗装。迷彩が変なのでボツ

2代目/2020年06月

筆による手書き塗装。スモーククリアー塗布。クリアー噴いた感が出過ぎなのでボツ。

ただし、かえってクリアー感が60年代後半のレンジャー部隊用として良い感じだったので、レンジャーのヘルメットとして再利用しました。

3代目/2020年06月

塗料を変えて水性ペンキで筆塗り。塗装後、自宅の庭の地面にこすりつけてリアルウェザリング。

イイ感じになってきたけど、まだ迷彩柄が変+塗装が厚くなり過ぎ均一ではないのでボツ。

以上、過去に作成した3つの70年代空挺師団用迷彩ヘルメットは、どれも見本とした資料写真が不鮮明で、色や迷彩パターンがイメージ通りにならなかったので、あらためて当時の写真・映像を探していました。

その後、ようやく僕のイメージ通りの迷彩ヘルメットが写っている比較的鮮明な映像を見つける事が出来たので、前回のヘルメット塗装から1年弱経った先日、重い腰を上げて迷彩ヘルメットの制作を再開しました。

南ラオス=ラムソン719作戦から帰還した空挺師団将兵を激励するグエン・バン・テュー総統

(クアンチ省ドンハ 1971年3月31日)

映像からキャプチャ。4代目はこの迷彩パターンを目標に塗装したいと思います。

4度目の正直。今回こそはと、いつになく真面目に調色しました。

過去の反省を踏まえ、今回は全ての色にグレーを入れて、コントラストの低いくすんだ色にしています。

素材とするヘルメットは、失敗作となった3代目。前回の塗装をペイントリムーバーではがす。

サンダーとか持ってないので前の塗料を全部取る事は出来なかったけど、塗膜の厚いペンキを使うため多少の凹凸は埋まってしまい問題にはなりません。

ステンレスたわしで残った塗料をガリガリ削りながら均し、錆止めを兼ねてメタルプライマーを塗布したら下地処理完了。

ベースの茶色(レッドブラウン+つや消しブラック+フレッシュグレー+つや消し剤)

黒い模様(つや消しブラック+フレッシュグレー)

緑色の模様(コバルトグリーン+フレッシュグレー)

本物の土をゴリゴリ擦り付けて、汚し・傷つけ。

ヘルメットはこのくらい汚いくらいが丁度いいと思ってます。

とりあえず今回はこれで完成。

まだ改善したい部分はあるものの、過去3つと比べると、我ながらようやく及第点に達してきたなと感じます。

こうして自分用は出来上がったので、次は同じ塗料を使って、友人たちからの注文分(約1年遅延中)も塗装していきます。

続きを読む2021年03月24日

ディエンビエンフーお散歩会

ようやく春の陽気となってきたので、先日友人たちと、今年最初のリエナクトメント/撮影会を行いました。

しかしベアトリスに向けて、1時間ほど歩いたところでトラブル発生。

まだ野外で1回しか使っていないイタリア軍ブーツ(仏軍TAP50ブーツの代用)を履いていたせいで、足が靴擦れになっちゃいました。

最終的に踵の皮が2センチほどベロッと剥がれる事態に。もう痛くて歩けません。

こうして僕は歩兵としてあるまじき失態を演じ、一人落伍してビジャール少佐の待つ指揮所に引き返したのでした(泣)

今回の設定は1954年3月、ベトナム国ライチャウ省ディエンビエンフー。

1953年末の『キャスター作戦』以来、ディエンビエンフー一帯はフランス連合軍の一大拠点として強化されていた。

それから3ヶ月が経ったある日、ディエンビエンフー郊外の前哨陣地ベアトリスがベトミン軍による攻撃を受ける。

これを受け、植民地軍空挺部隊の一隊に、ベアトリスへの増援として出撃命令が下る。

それが後に『ディエンビエンフーの戦い』と呼ばれる、2か月間におよぶ死闘の始まりであると知る由もなく・・・。

という訳で、今回の我が隊の任務はベアトリス(と設定した地点)に機関銃と弾薬を届ける事とし、M1919A4機関銃とM2三脚架1セット、そして持てる限りのM1弾薬箱(一部ダミーカート満載)を分担して運搬します。機関銃と三脚架はレプリカとは言え、なかなかの重さでした。

まだ野外で1回しか使っていないイタリア軍ブーツ(仏軍TAP50ブーツの代用)を履いていたせいで、足が靴擦れになっちゃいました。

最終的に踵の皮が2センチほどベロッと剥がれる事態に。もう痛くて歩けません。

こうして僕は歩兵としてあるまじき失態を演じ、一人落伍してビジャール少佐の待つ指揮所に引き返したのでした(泣)

その後、他のメンバー達が数時間におよぶ行軍を終え帰ってきたので、あらためてやらせ撮影会をしたのですが・・・

僕の足はこのありさま

撮影:たまさん

2020年11月14日

11月の教練会および撮影会

①第2回ヴァンキェップ訓練センター教練会

第1回から1年半も間が空いてしまいましたが、第2回教練会を開催しました。設定は前回と同じく1970年頃のベトナム共和国軍ヴァンキェップ訓練センターにおける地方軍新兵教育です。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

②ベトナム陸軍空挺師団(1969~1971年頃)

7月に行った動画撮影会に引き続き空挺師団で集まりました。ただし前回はマウタン(テト攻勢)中の1968年という設定でしたが、今回はそれより少し後の1969~1971年頃を想定しているので、パステルリーフ(レンジャー・エアボーン)迷彩服や、M1967個人装備も織り交ぜています。

③ベトナム陸軍歩兵およびバオアン(1951-1953年頃)

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

なお、この他にもトゥドゥック歩兵学校の士官候補生という設定でも写真を撮ったのですが、後日、ベテランの方々から考証間違いを指摘(というか陰口)されたので、今回の写真はお蔵入りとします。

他人の粗探しをしては悪辣な言葉を放ち悦に入る小人が多ければ多いほど、我々は都度それを修整し、より完璧に近づいていく。他人を嘲笑う事で自分の惨めな人生を慰め、もうすぐやって来る死という現実から目をそらす哀れな老人たちに感謝しよう。

2020年07月24日

7月の撮影会

久しぶりに大人数が集まったので、雨にも負けずにやってきました。

①動画撮影

①動画撮影

今回のメインは久しぶりの映像作品制作。(過去の映像作品はこちら)

設定はマウタン1968(テト攻勢)におけるベトナム陸軍空挺師団。

場所は特に決めていませんが、風景的にどこかの街の郊外といったところ。

以下は撮影中のスチルを加工したものです。

②個人コスプレ

動画撮影の合間に各自好きな軍装で写真撮影。

内容はNDTV(人民自衛団)、第21歩兵師団、レンジャー、NKTコマンド雷虎(RTミシガン)など

おまけ1

動画撮影中、僕が敵の銃弾に倒れるシーンで、全力で水たまりにダイブしたところ、10年以上使っていた東京ファントム製リーフのズボンがついに破ける。

これが実物だったら大ショックなので、やはりレプリカを使ってて良かったと思いました。

こんなの簡単に補修できるので、さっそく直します。

おまけ2

今回の撮影会でメンバーに貸し出しするため、開催の3日前に突貫で作った迷彩服。

ベースは大昔に笠俊商店が作った米軍ERDL迷彩TCUのレプリカ(ポプリン生地)

そのポケットを改造して空挺型(1962年頃にブラッドケーキ迷彩服の裁断として登場)っぽくしました。

ただし今回はエポレットを作る時間は無かったので省略しています。

今後も貸し出し服として使用するので、やる気が出たらエポレットと肩当も追加しようと思います。