楽しみながら強くなれる!田村装備開発(株)の『ガチタマTV』!

2023年11月22日

11月の撮影会その1

日曜日に撮影会を行いました。寒くなってきたので、これが今年最後の撮影会となります。

個人撮影:フランス陸軍コマンド・ダムサン (1950年代末アルジェリア)

僕にとって初めてのアルジェリア戦争装備です。僕はフランス軍のマニアではないのですが、インドシナ人兵士が辿ったベトナム戦争とは別のもう一つの歴史という意味で、この部隊はいつかコスプレしてみたいと思っていました。

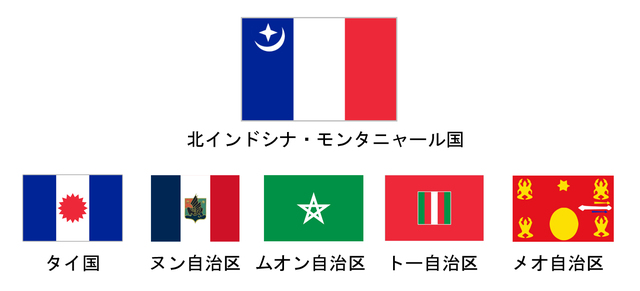

極東コマンド(Commando d'Extême-Orient)、通称「コマンド・ダムサン」は第一次インドシナ戦争終結後、フランス人と共に故郷インドシナを去った一部のフランス連合軍インドシナ先住民(主に少数民族)将兵が統合され、1956年にアルジェリアで編成されたフランス軍空挺コマンド部隊です。(過去記事『フランス連合軍のインドシナ少数民族部隊』参照)

コマンド・ダムサンは最初、植民地軍内に組織されましたが、後に外人部隊の隷下に移動しています。しかしコマンド・ダムサンのベレーは、植民地空挺連隊(赤)とも外人空挺連隊(緑)とも違い、黒ベレーに空挺ベレー章という独特のスタイルでした。なぜダムサンだけ色が違うのか僕はまだよく分かってないので、これから調べていこうと思います。

【装備まとめ】

被服:TAP47/56降下服(フランス製レプリカ)

帽子:ビジャール帽/TAP迷彩キャップ(フランス製レプリカ)

ブーツ:モデル52脚絆付き行軍靴(実物)

個人装備:TAP50/53系装備(実物)

背嚢:TTA51背嚢(実物)

小火器:MAT-49短機関銃(個人製作エアソフト)

Posted by 森泉大河 at

07:41

│Comments(0)

│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│コマンド│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │ヌン族│デガ│外人部隊

2023年04月09日

フランス連合軍のインドシナ少数民族部隊

I. 少数民族のフランス軍への参加

インドシナ各地に住む少数民族のフランス軍への参加は、フランスがインドシナを征服した直後の19世紀末から始まりました。

ベトナムでは千年以上に渡って、多数派のキン族(ベトナム人)が、征服した少数民族を搾取・迫害してきた歴史があり、少数民族は長年に渡って辛酸を舐めてきました。

そこに突然現れたのが、新たな支配者フランスでした。フランス人はインドシナにおいて絶対的な支配者として君臨する一方、彼らにとってはベトナム人も少数民族も同じ「インドシナ先住民」であり、その中においては優劣を設けませんでした。

むしろフランスにとっては、人口が多く、ナショナリズムを保持し、度々反乱を起こすベトナム人は警戒すべき相手でした。

一方、それまで国家を持っていなかった少数民族は、フランスの直接統治を受ける事でベトナム人による支配から脱する事ができると知り、むしろ積極的にフランスに協力する姿勢をとしました。

こうして19世紀末から少数民族の男たちはフランス植民地軍に兵士として参加し、フランスはその見返りに少数民族をベトナム人から保護しつつ教育や医療を提供するなどし、フランスと少数民族の結びつきは強まっていきました。

▲フランス植民地軍トンキン狙撃兵連隊(RTT)所属のトー族兵士 [1908年頃トンキン・ラオカイ]

▲フランス植民地軍南アンナン・モンタニャール狙撃兵大隊(BTMSA)第1ラーデ中隊所属のラーデ族兵士 [1936年]

II. 第一次インドシナ戦争期(1945-1954)

1945年8月の日本敗戦によって、ホー・チ・ミン率いるベトミンはベトナム民主共和国の独立を宣言しましたが、ベトナム民族主義を掲げるベトミンにとって、少数民族たちはフランスによる植民地支配に与する異民族でしかなく、ベトミン政府は「抗仏」の大義名分のもとに少数民族に対する弾圧を開始しました。

フランスがインドシナ再占領に乗り出すと、少数民族は再びフランスによる保護を受けるため、さっそくフランスへの協力姿勢をとります。またこの時期、フランス軍ではフランス人兵士の人員不足が深刻化していたため、フランス軍は少数民族を含むインドシナ先住民の大量採用を開始します。これによってベトナム人部隊はもちろん、少数民族部隊の規模も爆発的に拡大しました。(『ジェハ=ホーゼ大将 『ベトナミゼーション』:先住民のインドシナ戦争への参加』参照)

以下は第一次インドシナ戦争期に編成された少数民族部隊の一例です。

なお、ベトナマイゼーション(フランス撤退に伴うベトナム国政府への権限移譲)により、フランス軍内の少数民族部隊の一部はベトナム国軍へ移管されていきましたが、指揮官は依然フランス軍人が務めており、実質的にはフランス軍部隊のままでした。

タイ族

・フランス植民地軍タイ・パルチザン機動群(GMPT)

・フランス植民地軍第1、第2、第3タイ大隊

▲第3タイ大隊の兵士と家族 [1952年]

ムオン族

・フランス植民地軍第1ムオン大隊

・フランス植民地軍第2ムオン大隊→ベトナム陸軍第73歩兵大隊

▲第1ムオン大隊

モン族およびタイ族

・フランス植民地軍混成空挺コマンド群(GCMA)

ヌン族

・フランス植民地軍第1ヌン大隊→ベトナム陸軍第57歩兵大隊

・フランス植民地軍トンキン沿岸大隊→ベトナム陸軍第72歩兵大隊

・フランス外人部隊第5外人歩兵連隊第4大隊→ベトナム陸軍第75歩兵大隊

・ベトナム陸軍第6砲兵大隊

(『【改訂版】在越ヌン族の戦史』参照)

▲ヌン族部隊を閲兵するヴォン・アーシャン(中央)とフランス人将校

デガ(南インドシナ・モンタニャール)

・ベトナム陸軍第1~9山岳大隊

(『デガの歴史 古代~1954年』参照)

III. アルジェリア戦争期:コマンド・ダムサン(1956-1960)

1954年7月、フランスはインドシナからの撤退を決定し、第一次インドシナ戦争はベトミンの勝利に終わります。

これによりホー・チ・ミン政権下に置かれた北部の少数民族自治区(皇朝疆土)が消滅したのはもちろん、翌年には南ベトナムのゴ・ディン・ジエム政権も皇朝疆土を廃止し、少数民族は南北共に再びベトナム人の支配下に置かれる事となりました。

こうした状況を受けて、フランス連合軍に所属していた少数民族兵の中には、ベトナム人の支配下に下るくらいならばと、生まれ故郷を捨ててフランス軍と共にベトナムを去る者もあらわれました。

こうしてフランス軍に残留したインドシナ先住民兵士は、インドシナに続いて独立戦争が勃発したアルジェリアに送られ、1956年11月、マルニアにて『極東コマンド(Commando d'Extême-Orient)』、通称『コマンド・ダムサン(Commando Dam San)』として統合されます。

その後コマンド・ダムサンは1957年に植民地軍空挺部隊所属となり、翌1958年3月には第1外人落下傘連隊麾下のコマンド部隊としてシェルシェルからポアント ルージュの沿岸地域、 ワルセニス山地等で、アルジェリア人武装勢力との戦いに臨みました。

コマンド・ダムサンは「インドシナ先住民」という大きなくくりでまとめられていたものの、実際には多民族混成部隊であったため、部隊は民族ごとの4つの戦闘小隊に分けられていました。

・第1小隊:ラーデ族

・第2小隊:ジャライ族

・第3小隊:カンボジア人

・第4小隊:ヌン族(トー族やタイ族、ベトナム人もこの小隊か?)

人員は総勢197名(変動あり)で、その内訳は以下の通りです。

・デガ=南インドシナ・モンタニャール(主にラーデ族及びジャライ族):109名

・カンボジア人(カンボジアおよび在越クメール族):29名

・ヌン族:28名

・トンキン人(北部キン族=ベトナム人):13名

・コーチシナ人(南部キン族=ベトナム人):7名

・トー族:5名

・アンナン人(中部キン族=ベトナム人):4名

・タイ族:2名

[比率]

・デガ=南インドシナ・モンタニャール(主にラーデ族及びジャライ族):55%

・タイ系=北インドシナ・モンタニャール(ヌン族・トー族・タイ族):18%

・カンボジア人(カンボジアおよび在越クメール族):15%

・ベトナム人:12%

IV. コマンド・ダムサン解散後(1960~)

1960年、コマンド・ダムサンは解散し、以後フランス軍にインドシナ人部隊が編制される事はありませんでした。

この時、元コマンド・ダムサンの兵士たちはフランス国籍を取得し、以後正規のフランス軍人としてそれぞれの道を歩んでいく事となります。

数々の激戦を経験した元コマンド・ダムサン隊員の能力は折り紙付きであり、隊員たちはフランス軍屈指のエリート部隊である海外落下傘旅団や第1海兵歩兵落下傘連隊(1er RPIMa)等に転属し、マダガスカルやセネガルでの任務に当たりました。

▲1er RPIMaの式典に集まった元コマンド・ダムサン/1er RPIMaベテラン[2017年フランス]

Posted by 森泉大河 at

13:42

│Comments(0)

│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│モン族│コマンド│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │ヌン族│デガ

2023年01月29日

フランス連合期の民族自治区

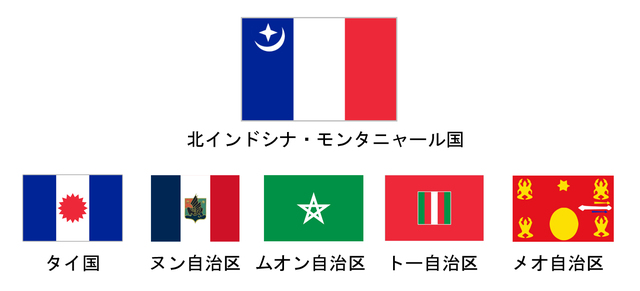

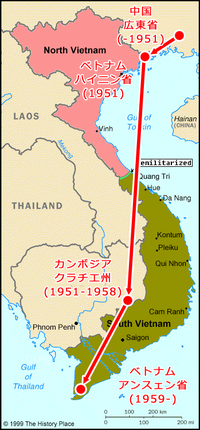

第一次インドシナ戦争が開戦して間もない1946年、フランスはベトナム領内の少数民族から支持を得るために、二つの広大な民族自治区を設定しました。それが『北インドシナ・モンタニャール国』と『南インドシナ・モンタニャール国』です。この二つの自治区は1950年に『皇朝疆土』と名前を変えつつ、フランスの後ろ盾をもって1954年及び1955年まで存在していました。

以下は、それらフランスが設定した民族自治区の概要です。

【1946-1948】

1946年5月、アンナンのタイグエン(中部高原)地方に南インドシナ・モンタニャール国が発足。

同年12月、トンキン北部山岳地帯に北インドシナ・モンタニャール国およびこれを構成する5つの自治区が発足。

両自治区は形式的にはベトナム臨時中央政府に属しているが、実際にはフランスの間接統治下にある。

フランス統治

│

├─ベトナム臨時中央政府(トンキン・アンナン連合)

│ │

│ ├─①一般行政区

│ │

│ ├─②北インドシナ・モンタニャール国

│ │ │

│ │ ├─タイ国(タイ自治区)

│ │ │

│ │ ├─ヌン自治区(ハイニン自治区)

│ │ │

│ │ ├─ムオン自治区

│ │ │

│ │ ├─トー自治区

│ │ │

│ │ └─メオ自治区

│ │

│ └─③南インドシナ ・モンタニャール国

│

└─①コーチシナ自治共和国

【1948-1950】

1948年、ベトナム臨時中央政府とコーチシナ自治共和国が合併し、ベトナム国政府が発足。

南北のインドシナ・モンタニャール国は引き続きフランスの間接統治下にある。

ベトナム国

│

├─①一般行政区

│

├─②北インドシナ・モンタニャール国

│ │

│ └─5自治区

│

└─③南インドシナ ・モンタニャール国

①一般行政区

主にキン族(ベトナム人)が住む地域。

②北インドシナ・モンタニャール国(Pays Montagnard du Nord-Indochinois)

トンキン北部山岳地帯に設定された自治区。主にタイ系諸民族の住む地域。

民族ごとにタイ国(タイ族)、ヌン自治区(ヌン族)、ムオン自治区(ムオン族)、トー自治区(トー族)、メオ自治区(モン族)から成る。

③南インドシナ ・モンタニャール国(Pays Montagnard du Sud-Indochinois)

アンナンのタイグエン(中部高原)地方に設定された自治区。主にデガ諸民族(マレー・ポリネシア語族およびモン・クメール語族)の住む地域。

【1950-1954】

1950年、南北のモンタニャール国が正式にベトナム国の領域に編入され、『皇朝疆土』へと改名される。

これはベトナム国政府ではなくベトナム皇帝(バオダイ帝)の直轄領であり、皇帝が少数民族に下賜する形で、それまでの民族自治区を継承した。

ベトナム国の一部ではあるものの、政府の施政からは独立しているため、事実上フランスによる間接統治のままである。

ベトナム国

│

├─①一般行政区

│

├─②皇朝疆土(北部)

│ │

│ └─5自治区

│

└─③皇朝疆土(タイグエン)

①一般行政区

ベトナム国政府の施政下にある領域。主にキン族(ベトナム人)が住む地域。

②皇朝疆土(北部)(Hoàng triều Cương thổ)

皇帝直轄領。北インドシナ・モンタニャール国を継承したタイ系諸民族の自治区。

北インドシナ・モンタニャール国を構成した5つの自治区も存続している。

③皇朝疆土(タイグエン)(Hoàng triều Cương thổ)

皇帝直轄領。南インドシナ・モンタニャール国を継承したデガ諸民族の自治区。

ちなみに、かの『ディエンビエンフーの戦い』が行われたディエンビエンフーは、北部の皇朝疆土(旧北インドシナ・モンタニャール国)タイ国領内に位置し、住民のほとんどが黒タイ族で構成されている地域でした。また要塞にはフランス植民地軍に所属するタイ族歩兵部隊2個大隊(第2および第3タイ大隊)が駐屯していました。

▲フランス連合軍ディエンビエンフー駐屯部隊と、周辺に住むタイ族住民 [1954年]

▲ディエンビエンフーに駐屯するフランス植民地軍タイ大隊兵士 [1953年]

ジュネーブ協定後

1954年7月のジュネーブ協定によって第一次インドシナ戦争は終結しましたが、それと同時にベトナムの北緯17度線以北はホー・チ・ミンが支配する北ベトナム領となり、その中に取り残された北部の皇朝疆土はすぐさま解体されました。

その後、北ベトナムではあらためてタイ系民族の自治区が設定されましたが、それに関連する資料はベトナム共産党が公表している物しか無いので、その実態については分かりかねます。ただ、一般国民(キン族)すらまともに人権の無い共産主義政権の下で、フランスに協力していた少数民族がどう扱われたかは想像に難くないでしょう。

一方、南ベトナムのゴ・ディン・ジエム政権もタイグエンの皇朝疆土を1955年に廃止し、デガによる自治は終わりを迎えます。

その後デガは南インドシナ・モンタニャール国の復活を求めて1958年の『バジャラカ運動』、1964年の『フルロの反乱』などを行いますが、これらの抵抗は政府軍に鎮圧されます。

しかし同時期、デガを含む南ベトナム領内の少数民族を反共戦力として活用するCIDG計画の存在によって、アメリカが南ベトナム政府と少数民族との間を仲裁した事から、南ベトナム政府は少数民族側に譲歩せざるを得なくなり、1960年代末にはタイグエン(旧南インドシナ・モンタニャール国)においてデガによる事実上の自治が再開されます。

しかしこれも、1975年にサイゴンが陥落しベトナム全土がベトナム共産党の支配下に堕ちるとあえなく終了し、その後は共産政権によるデガへの壮絶な報復・弾圧が行われます。

※詳細については以下の関連記事参照

2022年11月12日

【改訂版】在越ヌン族の戦史

※2022年11月15日更新

過去に何度かベトナム在住ヌン族の戦史について記事にしてきましたが、内容にいくつか誤りがあったので、あらためて記事にしました。

中世~近代

ヌン族(儂族)は元々、中国南部に住むタイ系(現代中国ではチワン族と分類)の少数民族であり、客家語(中国語の方言)を主要言語とした。

またヌン族の一部は16世紀ごろから戦乱続きの中国を逃れて南下し、現在のベトナム北東部の山岳地帯にも広まった。ベトナムに移住したヌン族は、同じタイ系民族でベトナム北西部山岳地帯に住んでいるモン族らと連携し、山岳地帯の支配を目論むベトナム人(キン族)と戦ったが、最終的にキン族に敗れて大南国(阮朝ベトナム)の支配下に降った。

仏領インドシナ期(1860年代-1945)

1860年代、フランスによるインドシナの植民地化が進む中で、フランス人は中央タイ系山岳民族のヌン族(北東部)、モン族・トー族・ムオン族(北西部)を総称して『北インドシナ・モンタニャール』と呼んだ。(※同じくベトナム中部高原に住むデガ諸部族は南インドシナ・モンタニャールと呼ばれたが、単に山岳地帯に住んでいるからモンタニャールと呼ばれただけで、その文化・構成民族は北部のタイ系とは全く異なる)

1885年の天津条約によってフランス領インドシナの領域が確定すると、ヌン族の住む地域は正式に清国領・フランス領に分断された。しかし国境のある山岳地帯は両政府の支配が行き届いては居らず、ヌン族は依然として中国・ベトナムにまたがって生活していた。 またヌン族は元々は山岳地帯に住んでいたが、20世紀前半までにその生活範囲をトンキン湾沿岸にも広げており、中国・ベトナム間での海洋貿易を行うようになっていた。また貿易の拡大に伴い中国との密貿易を行うヌン族の犯罪組織も巨大化し、ヌン族はフランス人から『中国の海賊』と呼ばれ警戒された。

インドシナの植民地化が完了した後も、ベトナム人には強いナショナリズムが残っており、インドシナ植民地政府は常にベトナム人の反乱を警戒しなければならなかった。一方、それまで国家を持たずベトナム人から抑圧される側だった少数民族は、フランスに協力する事で政府による保護と一定の自治を得ることが出来た事から、フランスとの結びつきを強めた。少数民族のエリート層はフランス軍の士官学校で教育を受け、同民族で構成された植民地軍部隊の指揮権を与えられた。こうした中で、ベトナム北東部のハイニン省ではヌン族の部隊が結成されるとともに、フランス軍所属のヌン族将校が誕生した。

第二次世界大戦末期の1945年3月、インドシナ駐留日本軍が『明号作戦』を発動し、フランス植民地政府およびフランス軍への攻撃を開始した。これに対し、フランス植民地軍に所属するヌン族将校ヴォン・アーシャン大尉はヌン族部隊を率いて日本軍と交戦するが、部隊は敗退し、他のフランス軍部隊と共に中国領内の十万大山山脈に潜伏する。

▲晩年のヴォン・アー・シャン(黃亞生 / Vòng A Sáng)

1902年ハイニン省生まれのヌン族。1914年にフランス軍ヌイデオ幼年学校に入学し、フランス本土のフレジュス士官学校を経て1935年に植民地軍少尉に任官。後に第1ヌン大隊長、第57歩兵大隊長、第6歩兵師団長、ヌン自治区指導者を歴任し、1967年からはベトナム共和国の国会議員としてヌン族及び北ベトナム出身者への支援に尽力した。1975年、サイゴン陥落により家族と共にベトナムから輸送船で脱出するが、5月2日に海上で死去。

第一次インドシナ戦争期(1945-1954)

1945年8月、日本が連合国に降伏すると、ホー・チ・ミン率いるベトミンは9月2日にベトナム民主共和国の成立を宣言する。ベトミン政権はベトナム民族主義の名の下に、それまでフランスに協力的だった少数民族への迫害を開始した。また同時に、中国軍(国民革命軍)が国境を越えてベトナムに侵入し、モンカイを含むハイニン省の複数の都市が中国軍に占領された。

ベトナム・中国国境に位置するハイニン省モンカイは、ヌン族の経済を支える海洋貿易の拠点であり、多くのヌン族が生活していた。ヴォン・アーシャン大尉率いるヌン族部隊は、インドシナの再占領を目指すフランス政府の後押しを受けてモンカイ奪還を目指し、中国広西省防城から船でトンキン湾を渡り、コートー島に上陸、その地をモンカイ奪還作戦の拠点とした。

その後、フランス軍にはベトミンと戦うため数百人のヌン族の若者が新たに加わり、1946年1月にトンキン沿岸隊大隊(Bataillon des forces cotieres du Tonkin。後の第72歩兵大隊)が発足した。これらヌン族部隊はヴォン・アーシャン大尉の指揮下でベトミン軍と交戦し、1946年8月までにモンカイからベトミンおよび中国軍を駆逐する事に成功、ハイニン省はフランス軍(ヌン族部隊)の勢力下に復帰した。このモンカイ奪還はヌン族にとって輝かしい勝利であり、1945年にヴォン・アーシャン大尉が部隊を率いて中国から帰還した際に使用した帆船『忠孝』は、 後にヌン自治区およびフランス軍ヌン族部隊のシンボルとなる。

▲中国・ベトナム国境付近の地図

第二次大戦後、フランスは少数民族をフランスの勢力下に留めるため、各民族に自治区を与えていった。その中でヌン族には1947年にヌン自治区(ハイニン自治区とも)が与えられ、その政治指導者にヴォン・アーシャンが選任された。その3年後の1950年にヌン自治区はベトナム国に『皇朝疆土(Hoàng triều Cương thổ)』として編入されるが、皇朝疆土はベトナム国国長(=阮朝皇帝)バオ・ダイが少数民族に下賜した土地という意味で、実質的な自治領として1954年まで機能した。

▲ヌン自治区(ハイニン自治区)旗

1951年3月、CEFEO(極東フランス遠征軍団)内にはヴォン・アーシャンを指揮官とする『第1ヌン大隊(1er Bataillon Nùng / Bataillon des becs d’ombrelles)』が新たに設立された。この第1ヌン大隊は翌1952年7月1日、ベトナム国軍に編入され、『第57歩兵大隊』(第5ベトナム師団隷下)へと改名される。

同様に1953年3月1日には、ヌン族で構成されたフランス外人部隊第5外人歩兵連隊第4大隊がベトナム国軍に編入され『第75歩兵大隊』へと改名された。以後、ベトナム国軍内にヌン族で構成された歩兵大隊(ヌン大隊)が複数編成される。

▲ヌン族部隊を閲兵するヴォン・アーシャン(中央)とフランス人軍将校

▲CEFEO/ベトナム国軍所属のヌン族部隊章の例

しかし1954年、ジュネーブ協定により第一次インドシナ戦争が終結すると、ベトナム国の国土の北半分がベトミン側に明け渡される事が決定する。これによりヌン自治区は消滅し、十数万人のヌン族がホー・チ・ミン政権による報復を恐れて中国やラオスに避難した。この中でヴォン・アー・シャン大佐は、ヌン大隊の将兵およびその家族数千人を率いて南ベトナムに避難した。一方、北ベトナムに残留したヌン族の多くは迫害を恐れてホー・チ・ミン政権に恭順した。

▲北ベトナム領から脱出するヌン族難民(1954年)

※以下で「ヌン族」と呼ぶのは、1954年に南ベトナムに移住したヌン族グループです。

ベトナム共和国軍ヌン師団(1955-1958)

1955年、ベトナム陸軍は南ベトナムに退避した各ヌン大隊を統合し、ヴォン・アーシャン大佐を師団長とする第6歩兵師団(通称『ヌン師団』)を創設した。その後第6歩兵師団は第6野戦師団、次いで第3野戦師団へと改名される。

しかし1956年、ベトナムにおけるフランスの影響力排除を目指すベトナム共和国総統ゴ・ディン・ジェムは、ヴォン・アーシャン大佐をフランス・シンパと見做し、軍から追放する。以後、ヴォン・アーシャンが軍に復帰する事は無く、民間人として政治活動に専念した。

▲第3野戦師団部隊章

同年10月、ヴォン・アーシャン大佐の後任としてファム・バン・ドン大佐が第3野戦師団師団長に就任する。ドン大佐の第3野戦師団への異動はジェム総統との確執から来る左遷であったが、それでもドン大佐は第3野戦師団のヌン族兵士の心をつかみ、ヌン族はドン大佐に強い忠誠心を抱いた。

しかし、これにジェム総統は危機感を覚え、ドン大佐の権勢を削ぐため、1958年3月にドンを師団長から解任する。英雄ヴォン・アーシャンに続いてファム・バン・ドンまでもが更迭された事で、ヌン族将兵はジェム政権に強く反発し、その結果大量のヌン族兵士が政府軍から離脱した。

その後、軍を抜けたヌン族兵士はドン大佐の私兵兼傭兵へと転身し、その一部は中国キリスト教難民がカマウで組織した武装組織ハイイェンに参加した。

▲ファム・バン・ドン(Phạm Văn Đồng)

ファム・バン・ドン少将自身はキン族(ベトナム人)だが、妻はヌン族であり、ヴォン・アーシャン同様第2次大戦中からヌン族将兵を率いてきた事から兵の信頼を集め、ヴォン・アーシャンに続くヌン族の軍事指導者となった。ジェム政権崩壊後は第7歩兵師団長、サイゴン軍政長官兼首都独立区司令を務めるが、1965年のクーデターにより失脚し、軍の第一線から退く。しかしその後も自宅をヌン族傭兵組織の司令部兼駐屯地とし、その兵力をベトナム共和国軍やアメリカ軍の特殊部隊に貸し出す事で、強い政治的影響力を維持した。また1969年には国会議員に転身し、1974年までグエン・バン・テュー政権で復員省長官を務めた。

グリーンベレーとの傭兵契約(1961-1970)

アメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーは1961年からベトナム共和国領内にてCIDG計画を開始し、各地に特殊部隊キャンプを建設した。当初これら特殊部隊キャンプの守備は、それぞれのキャンプを構成するCIDG隊員や現地採用のベトナム人警備員が担っていたが、中には士気の低い者や敵側に内通している者も少なくなく、共産軍の攻撃によってキャンプは度々陥落の危機に陥っていた。

一方、アメリカ軍から『Chinese Nung』と呼ばれたファム・バン・ドン将軍麾下のヌン族傭兵は、その戦闘経験と忠誠心で高い評価を得ており、各地の特殊部隊キャンプには次第に、現地のCIDGとは別にヌン警備隊(Nung Security Forces)やヌン強襲隊(Nung Strike Force)が設置された。そして1964年には、ベトナムにおけるグリーンベレーの総本部であるニャチャンの第5特殊部隊群本部の守備もヌン警備隊が担うまでに拡大した。

CIDG兵のほとんどはもともと軍隊経験の無い素人であった為、グリーンベレーが一から訓練を施さなければならなかったが、ヌン族兵はつい最近まで正規のベトナム陸軍軍人であった者が多かった為、傭兵として申し分ない能力を持っていた。その為グリーンベレーにおけるヌン族傭兵の需要は高まり続け、ヌン族はマイクフォース、プロジェクト・デルタ、NKTコマンド雷虎などのグリーンベレー/MACV-SOG指揮下のコマンド部隊に大々的に雇用され、1960年代を通じて大きな活躍をした。

なお、全てのヌン族兵士が傭兵であったわけではなく、一定数はベトナム共和国軍に所属する正規の軍人であった。(過去に紹介した元NKT/第81空挺コマンド群のダニエルおじさんもヌン族ですが、士官学校を卒業した正式な陸軍将校です。)

▲ナムドン特殊部隊キャンプ ヌン強襲隊(ヌン第1野戦大隊)[1964年]

▲第5マイクフォース(第5特殊部隊群本部ヌン警備隊から発展)

▲プロジェクト・デルタBDA(爆撃効果判定)小隊

▲NKT雷虎CCN偵察チーム・クライト

アメリカ軍撤退後(1970-)

1968年以降、ベトナマイゼーションに伴いアメリカ軍はベトナムからの撤退を進め、1970年代初頭にはヌン族が参加していたグリーンベレー関連組織のほとんどは活動を終了した。

またこの時期、共産軍の主力は南ベトナム領内のゲリラ(解放民族戦線)から、南進したベトナム人民軍へ移り変わり、その戦力は大幅に増大していた。戦争の敗北はすなわちベトナム全土の共産化を意味しており、ヌン族にとってもベトナム共和国の存続は死活問題となっていた。そしてヌン族は自ら正式なベトナム共和国軍部隊へと復帰し、1975年まで共産軍への抗戦を続けた。

しかし最終的に戦争は共産軍の勝利に終わり、ヌン族は1954年以来2度目の離散を余儀なくされた。以後、ヌン族による組織的な武装闘争は行われていない。

▲1975年以降ベトナムから脱出した在米ヌン族将兵の戦友会 [1994年]

(参考サイト)

Posted by 森泉大河 at

18:46

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│1939-1945│LLĐB/特殊部隊│植民地軍 │ヌン族│【ベトナム史】

2022年03月12日

第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その3:その他の戦闘部隊

※2022年4月9日更新

※2022年5月10日更新

前記事

その3は、その1・2では紹介しきれなかったその他の戦闘部隊についてです。

砲兵大隊 (Tiểu đoàn Pháo Binh)

▲第5砲兵大隊のM2A1榴弾砲砲隊 [1952年12月ナサン]

ベトナム陸軍砲兵部隊の発足は1951年後半であり、当初の名称は『独立砲隊(Pháo Ðội Biệt Lập』、CEFEOでの呼称は『独立射撃砲隊(Batterie de tir autonome)』であった。独立砲隊は各2個の砲隊から成り、各軍管区に配置された。

しかし独立砲隊はCEFEOにとって二線級部隊であり、その装備はフランス軍で使われなくなったイギリス製のQF25ポンド砲や旧日本軍の九五式野砲などの旧式火砲が主であった。

独立砲隊が運用した火砲は次の通り。

・QF25ポンド砲(イギリス製): 122門

・九五式野砲(日本製):29門

・M3 105mm榴弾砲(アメリカ製): 11門

・QF 3.7インチ山岳榴弾砲(イギリス製):7門

・138mmカノン砲(フランス製):4門

・モデル1905 75mmカノン砲(ブルガリア製):2門

その後、1952年から1953年にかけて独立砲隊は『砲兵大隊(Tiểu đoàn Pháo Binh)』、CEFEO呼称『ベトナム砲兵群(GAVN: Groupe d'artillerie Vietnamiens)』へと再編され、その装備もフランス軍と同水準に更新された。

各砲兵大隊はアメリカ製のM2A1 105mm榴弾砲12門を装備する3個砲隊で構成され、各軍管区本部の直接指揮下に置かれた。

第1軍管区:第1砲兵大隊

第2軍管区:第2砲兵大隊

第3軍管区:第3砲兵大隊

第4軍管区:第4砲兵大隊

未確認 :第5砲兵大隊

なお、各砲兵大隊の大隊長は長らくフランス軍のフランス人将校が務めており、ベトナム人将校が大隊長に就いたのは終戦後の1954年10月であった。

軽大隊(Tiểu đoàn khinh quân)

▲第4軍管区第808軽大隊の将校 [年代不詳]

CEFEOでの呼称は『軽大隊(Bataillon léger)』。

軽大隊(軽中隊含む)の前身はフランス軍の指揮下にあるベトナム人民兵部隊『支援軍(forces supplétives)』内のコマンド中隊であった。支援軍を構成する計595個の中隊のうち91個がコマンド中隊であり、このうち54個中隊が1953年に民兵から正式なベトナム国軍部隊へと昇格し、軽大隊へと改称された。

軽大隊は当初、総兵力10万人規模に拡大する事が計画されていたが、最終的には約4万人に留まった。一個大隊の定数は当初625人、後に737人に拡大されたが、実際には常に人員が不足しており、「500人大隊 (Bataillon de 500)」と揶揄された。

軽大隊の任務は、ベトナム国軍を含むフランス連合軍の正規部隊がある地域のベトミン軍主力部隊を軍事的に制圧した後、その地域内の各都市・村落内に潜伏するベトミンゲリラ部隊を掃討・駆逐する事であった。正規戦においてフランス連合軍はベトミン軍を各地で撃退したが、それでもベトナム領内に存在する約七千の村落のうち約五千が依然ゲリラの支配下にあった。軽大隊はこうしたゲリラを掃討することで、実効性のある占領統治を目指した。

一方、ベトミン側はそうした中央の支配力が及ばない地方村落を拠点に活動していたため、軽大隊による村落掃討は死活問題となった。そのためベトミン軍は軽大隊への迎撃にも主力部隊を投入せざるを得なくなり、ベトミン軍の戦力は二分された。結果的に軽大隊は目的通り占領地域内のゲリラや小規模部隊の掃討に成果を上げたが、その一方で部隊そのものが小規模だった事から、ベトミン軍主力部隊による急襲を受け壊滅する事もあった。

ビンスエン部隊(Bộ đội Bình Xuyên)

▲ビンスエン部隊将兵 [1952年チャンソン基地]

CEFEOでの呼称は『ビンスエン部隊(Troupes Bình Xuyên)』

ビンスエン団はフランス領時代、コーチシナ(ベトナム南部)を中心に違法なアヘン生産・密輸を行った犯罪組織であり、植民地政府やフランスマフィアと共同で『フレンチ・コネクション』と呼ばれる欧米への一大麻薬流通ルートを形成し、その元締めを担った。これによりビンスエン団はインドシナで強大な力を有し、「20世紀最大の犯罪組織」と言われるほどに成長する。

その組織力と地域への影響力は単なる暴力団の枠に留まらず、これに目を付けたフランスはビンスエン団の一部を治安維持部隊『ビンスエン部隊』として登用していた。

1945年に日本が第二次大戦に敗北しベトミンが政権を握ると、当初ビンスエン団はベトミン政府と同盟を結んだが、それは一時的なものに終わり、1948年には反対にフランスが擁立したベトナム国政府側に付いた。これに伴い、ビンスエン部隊はベトナム国衛兵隊/国軍麾下の部隊となった。

ビンスエン部隊は1948年の時点では約200名の小規模な組織に過ぎなかったが、戦争末期の1954年には2,500名にまで規模を拡大し、ビンスエン部隊司令官レ・バン・ビエン(Lê Văn Viễn)はベトナム国軍の陸軍少将の位を得た。

なお、第一次インドシナ戦争終結後の1955年4月、フランスの撤退に乗じてビエン少将はベトナム国の政権を簒奪すべくビンスエン部隊およびビンスエン団構成員を動員してサイゴンで武装蜂起を起こす。

これに対しゴ・ディン・ジェム首相は政府軍の精鋭部隊を出動させて反撃を行い、『サイゴンの戦い』と呼ばれる市街戦へと突入するが、程なくして政府軍がビンスエン部隊を壊滅させ、クーデターは鎮圧された。また反乱の首謀者であるビエン少将はフランスへと亡命した。

ヌン大隊(Tiểu đoàn Nùng)

▲ヌン族指導者ヴォン・アー・サン大佐(右から3番目)とヌン族兵士

中国南部からベトナム北部に住む少数民族ヌン族で構成された歩兵部隊の総称。

1951年にフランス植民地軍内に『第1ヌン大隊(1er Bataillon Nùng)』が発足したが、同大隊は翌1952年末にベトナム国軍に編入され『第57歩兵大隊』(第5ベトナム師団隷下)へと改名される。以後、ベトナム国軍内にヌン族で構成された歩兵大隊(ヌン大隊)が複数編成される。

第1次インドシナ戦争終結後、ジュネーブ協定によりベトナム国の国土の北半分がベトミンに割譲されると、ヌン大隊の兵士を含む北ベトナム在住のヌン族約5万人が南ベトナムに避難し、ベトナム陸軍には新たに各ヌン大隊を統合した第6軽師団、通称『ヌン師団』が創設された。

第二次大戦中の自由フランス軍時代からヌン族将兵を率いてきたヴォン・アー・サン(Vòng A Sáng)大佐は第1ヌン大隊、第57歩兵大隊長、第6軽師団長のほか、1947年にフランスが設定した『ヌン自治区』の指導者を歴任し、1967年からはベトナム共和国の国会議員を務めた。

ムオン大隊(Tiểu đoàn Muơng)

▲第2ムオン大隊の兵士

ベトナム北部の山岳地帯に住む少数民族ムオン族で構成された歩兵部隊の総称。

フランス植民地軍は1950年3月に『ムオン大隊(Bataillon Muong)』を編成し、この大隊は1951年に『第1ムオン大隊(1er bataillon Muong)』へと改称される。また同年4月には『第2ムオン大隊(2è bataillon Muơng)』が編成される。

第2ムオン大隊は1952年12月にギサ村での掃討作戦に投入され、1個大隊に相当するベトミン部隊を全滅させる。しかしこの戦闘により第2ムオン大隊も後方での再編成を余儀なくされ、この際、同大隊はベトナム国軍に編入され、『第73歩兵大隊』(第7ベトナム師団隷下)へと改名された。

キリスト防衛機動隊 (Unités mobiles de défense de la chrétienté)

▲キリスト防衛機動隊の将兵

ベトミンによるキリスト教徒へのテロに対抗するためベンチェ省で結成された部隊。

仏越混血のフランス軍将校ジョン・ルホア(Jean Leroy)大佐の主導により、ベンチェ省のアンホア島で1947年に結成された民兵部隊『カトリック旅団』を基に、その後複数の民兵部隊を統合して『キリスト防衛機動隊 (UMDC)』が誕生した。部隊の基礎となったカトリック旅団がたった60名の部隊だったのに対し、UMDCの兵力は最終的に5,840名にまで拡大した。

1949年にルホア大佐がUMDCとベンチェ省の完全な指揮権を得ると、それから1年でUMDCはベンチェ省からベトミンを一掃する事に成功した。

その後UMDCはフランス軍麾下の部隊としては1952年に活動を停止し、指揮官のルホア大佐はアルジェリアの部隊へと異動となった。またUMDCの人員は翌1953年にベトナム国軍に編入される。(歩兵大隊または軽大隊へと改編か?)

なお、UMDCは元々キリスト教徒による村落自衛部隊をコンセプトとしていたが、ベンチェやヴィンロン周辺の様々な民兵部隊を統合した結果、最終的には人員の大多数を仏教徒などの非キリスト教徒が占めたとする文献もある。

終戦後にベトナム国軍に編入:カオダイ部隊(Quân đội Cao Đài)

▲カオダイ部隊兵士 [1950年タイニン]

20世紀初頭にタイニン省で勃興した新興宗教であるカオダイ教の信徒で構成された歩兵部隊。

1947年、フランス軍はかつて第2次大戦末期に日本軍によって動員、武装化されたカオダイ教徒による民兵組織を復活させ、新たに『カオダイ部隊(Troupes Caodaïstes)』としてフランス連合軍の一部とした。タイニン省で組織されたカオダイ部隊はフランス植民地軍の指揮下でベトナム南部におけるベトミンとの戦いに投入される。宗教による強い結束を持つカオダイ部隊は各地で大きな戦果を挙げ、その活躍が続いた事から、カオダイ教団自体もベトナム国内でカトリックと双璧を成す一大勢力へと成長していく。

第1次インドシナ戦争終結後の1955年2月13日、フランス軍の撤退に伴い、カオダイ部隊は正式にベトナム国軍に編入され、カオダイ部隊司令官チン・ミン・テー准将は国軍の将官の地位を得た。しかしその3か月後の5月3日、チン・ミン・テー准将は自動車で移動中、何者かに狙撃され死亡する。この暗殺事件は未解決のままだが、カオダイ教徒と対立したフランス人や、カオダイ勢力の拡大を恐れるゴ・ディン・ジェム首相らベトナム国政府高官が関与した可能性が指摘されている。

その後、1955年10月にクーデターで政権を獲得したゴ・ディン・ジェムは、自身が信仰するカトリックを政治の中心に据え、同時に他の宗教勢力を排除する政策を開始した。特にフランス軍によって武装化されていたカオダイ教やホアハオ教は反政府武装勢力として危険視され、政府軍(ベトナム共和国軍)による掃討・武装解除が開始された。政府軍はカオダイ教の聖地タイニン省にも進攻し、圧倒的な戦力でカオダイ部隊を武装解除し、その組織を解体した。

これによってカオダイ部隊兵士たちの多くは、ジェム政権に恭順して政府軍に編入されるか、或いは政府と戦うためそれまで敵だったベトミン・ゲリラ側に転向したが、それ以外のおよそ5千~6千名のカオダイ兵士はどちらにも付かず、政府への抵抗勢力として国内に潜伏する道を選ぶ。これに対してジェム政権は、1956年から58年にかけて約3,400名のカオダイ教徒を逮捕・投獄するなどして、カオダイ部隊の残党狩りを続けていった。

関連記事『カオダイ軍の歴史[草稿]』

Posted by 森泉大河 at

00:29

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1945-1954│植民地軍 │ヌン族│組織・編成│カオダイ教│ビンスェン団│【ベトナム国内勢力】│カトリック

2019年10月13日

CIDG計画とFULRO(フルロ)

※2019年10月15日更新

最近、CIDGごっこを計画する中でフルロ(FULRO)の話が話題に上がった(と言うか僕が話したくて仕方なかった)ので、CIDGとフルロの関係を分かりやすく図にしてみました。

▲CIDGとフルロの大まかな関係を示した図(クリックでPDF開きます)

なお今回は触れませんでしたが、少数民族の自治・独立運動は1958年のバジャラカ運動が最初という訳ではなく、1945年には最初のデガ諸部族の連携組織が発足しており、もっと昔には、現在のベトナムの領土の南半分以上はチャンパ王国やクメール王国が支配していた場所なので、彼らが「少数民族」と呼ばれる事になるはるか以前から、この争いはず~っと続いてきたわけです。

また1975年以降も彼らの戦いは現在に至るまで続いています。このベトナム戦争の前と後の話は、まじめに書くとかなり長くなるので、またの機会に。

これまでのおさらい&よく見る誤解を訂正

・CIDG=デガ(モンタニヤード)ではない

CIDG計画には多数のデガ諸部族が参加しましたが、チャム族やクメール族、ヌン族など、デガ以外の少数民族も多く参加しており、また一部ではカオダイ教徒など、反政府的なベトナム人も参加していました。

・CIDG=フルロではない

フルロは長年ベトナム人から迫害を受けてきたデガ、チャム族、クメール族の三勢力の連合です。その目的はベトナム(この当時は南ベトナム)からの自治・独立です。彼らにとってこの戦いは積年の恨みが詰まった人種戦争であり、当初はベトナム人であれば南北に関係なく、一般市民すらも見境なく虐殺する過激な武装組織でした。なおそれまで大した反乱も越せなかった彼らがフルロを結成し、大規模な反乱を起こす事が出来たのは、米軍のCIDG計画の賜物でした。フルロ兵士はCIDG計画に参加する事で米軍によって訓練され、米軍から与えられた武器で武装し、米軍から支払われる給料がフルロの資金源となっていました。なのでCIDG=フルロではありませんが、CIDG計画無くしてフルロの活動は無かったと言えます。

一方、CIDGに参加していたヌン族は、中国国民党の影響下にある中華系の少数民族であるため、第一次インドシナ戦争では反共主義に基づいてベトミンと戦ったものの、ベトナム人との関係は悪いものではありませんでした。1954年に北ベトナムが失陥すると、約5万人のヌン族が南ベトナムに移住し、そのままサイゴン政府軍にヌン師団が創設されます。後に政争によってヌン師団長が解任された事でヌン族兵士はサイゴン政府に反旗を翻しますが、ジェム政権崩壊(1963年)後は再び良好な関係に戻ります。よってフルロに参加する事はありませんでした。

・フルロ=CIAの工作ではない

インターネットを見ていると、一部のベトナム人の間ではフルロは「ジェム政権を崩壊させるためのアメリカCIAの工作だった」と語られていますが、それは完全に間違いです。まずフルロが結成されたのはジェム総統がクーデターで暗殺されてから10ヶ月も後の事です。また当時CIDGを指揮していたアメリカ人たちは、言葉の壁から、自分の部下たちが秘密裏に米軍による軍事支援を利用して反政府ゲリラ組織を結成している事に気付く事が出来ませんでした。そして実際に1964年にフルロの反乱が起こった際には、CIAですらこの反乱の背後関係を把握できておらず、ベトコンまたはフランスの支援・扇動によるサボタージュ説が唱えられていました。

後に判明する事ですが、当時実際にフルロの組織化・反乱を支援してのは隣国カンボジアのシハヌーク政権でした。カンボジアとしては、クメール王朝時代にクメール領だった南ベトナムの領土を奪還する事を最終的な目標としており、その為に、ベトコンとの内戦を抱える南ベトナムを、内部からの反乱でさらに混乱に陥れる事を目論みました。そのためカンボジアは、CIDG計画によって南ベトナム領内の少数民族に武器・資金が流入した事を確認したうえで、少数民族に連携と反乱をけしかけたのでした。

ベトコンに参加したデガ勢力

1954年以来、南ベトナム政府に対する少数民族たちの要求は、主に自治権・民族自治区の設置(特にデガは、1946年にフランスが設定した「南インドシナ・モンタニャール国」の復活・ベトナムからの独立)でしたが、、同時に政治イデオロギー的には、ほとんどの少数民族は第一次インドシナ戦争以来、反ベトミン・反共産主義・反北ベトナムで一致していました。

しかし1958年のバジャラカ運動の失敗後、イーバムら運動の指導者を失ったデガの間では、今後の独立運動の方針について迷いが生じていました。そこに、北ベトナムの労働党が南ベトナム破壊工作として、南ベトナム領内の旧ベトミン・共産主義・民族主義勢力の再組織化(後の「南ベトナム解放民族戦線」)を1960年に開始すると、デガ内部の一部勢力は、ベトコン(労働党・解放民族戦線)が語る「勝利の暁には民族自治区が約束される」という白々しい口車にすがってしまい、約1,000名のデガが「タイグエン自治運動」を結成して南ベトナム解放民族戦線の指揮下に入りました。

しかしその兵力は微々たるもので、またベトコンははなっから少数民族に自治権を与えるつもりなど毛頭なかったので、この共産主義系デガ組織「タイグエン自治運動」がその後どうなったのかは、定かではありません。

もしその後の15年間、ひたすらベトコンの指揮下でアメリカやサイゴン政府軍、そして同胞のデガ兵士たちと戦い続けたとしても、その勝利の後に待っているのはベトナム共産党政権によるデガ自身への民族浄化です。

でも、もしかしたら、デガの同胞を大量に死に追いやっておきながら、自分だけはうまく共産党で出世して、戦後英雄気取りのデガも、もしかしたら居るかもしれませんね。

だって現に、現在のベトナム社会主義共和国には、そういうベトナム人が腐るほど大量に居て、そんな連中が戦後40年以上、独裁政権下で私腹を肥やし、ベトナム国家・国民を食い物にしているんですもの。

Posted by 森泉大河 at

18:31

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│【カンボジア】│DSCĐ/CIDG計画│FULRO│SF/グリーンベレー│ヌン族│デガ│チャム族│クメール王国│クメール共和国│【ベトコン】│南ベトナム解放民族戦線

2016年12月04日

グエン・ラック・ホア神父

※2022年7月15日更新

※2025年1月21日更新

神父オーガスティヌ・グエン・ラック・ホア

Augustine Nguyễn Lạc Hóa

グエン・ラック・ホア神父の出自に関しては、いくつかの説が存在する。まず出生名は、『チェン・イーチョン(陳 頤政?)』という説(台湾外務省)と、『ユン・ロクファ(雲 樂華)』という説の二つが存在する。(この記事ではチェン・イーチョンとして書く)

また出身地と誕生日についても二つの説があり、一つは1908年8月18日に、トンキン湾に面した清国広東省雷州半島の村に生まれたというもの。もう一つは1908年8月28日に仏領インドシナ・トンキン ハイニン省(現ベトナム・クアンニン省)のモンカイに生まれ、両親はサイゴンに住んでいたという説である。ただし後者は現ベトナム政府が公表しているもので、これはホア神父が中国からベトナム北部に移住(不法入国)した際に、ベトナム当局に対し自分はベトナム出身だと身分を偽って申請した際の内容である可能性もあると思われる。

いずれにせよ、ホア神父は中国広東省の漢族の家系に生まれ、キリスト教徒(カトリック)として育ち、洗礼名は『オーガスティヌ (Augustine)』であった。

日中戦争と国共内戦

"オーガスティヌ" ・チェン・イーチョンは英領マラヤのペナンで神学を学んだ後、1935年に英領香港でカトリック教会の司祭に任命された。しかしチェン神父の生まれ故郷中国(中華民国)は当時、国民党政府と中国共産党との間で(第一次)国共内戦の只中にあった。中国に戻ったチェン神父は国民党政府傘下のキリスト教武装集団の指導者の一人として、キリスト教を敵視する共産党の討伐に加わった。

しかし1937年、日本が中国への侵攻を激化させると、対日戦に集中するため国民党政府は一転して共産党との連携(第二次国共合作)を開始した。チェン神父は再度戦争に動員され、聖職を離れて蒋介石率いる国民革命軍(現・台湾軍)の中尉を務め、広東省と広西省の境にある十万大山山脈において、圧倒的な戦力で押し寄せる日本軍に対しゲリラ戦を挑んだ。

1945年8月、日本が連合国に降伏し8年間続いた日中戦争が終結した。その頃には、チェンは国民革命軍の少佐(少校)へと昇進していた。しかし日本という共通の敵を失った国民党と共産党は再び内戦(第二次国共内戦)へと逆戻りした。この戦いの中でチェンは中佐(中校)へと昇進したが、国民党は次第に劣勢に追い込まれていった。一方、チェンは軍を離れる機会を得たため、神父として本来の宗教活動を再開した。

中国キリスト教難民の漂泊

しかし1949年、毛沢東率いる中国共産党が内戦に勝利し、中華人民共和国の成立が宣言された。その直後、毛沢東政権はヴァチカンのカトリック教会の影響力を排除するため、国内のカトリック信徒への宗教弾圧を開始した。この中でチェン神父は『反動』の烙印を押され、三日間の逃亡の末、当局に逮捕、投獄された。

投獄から1年と4日後、チェン神父は収容所からの脱獄に成功した。その後チェン神父はパリの友人を介し、中国共産党の毛沢東に宛てて10通ほど手紙を送ったという。その内の一通は以下のような内容であったと伝わっている。

「毛先生、私は貴方に感謝ています。貴方は寛大にも、私に自由とは何かを教えてくました。今や私は、永遠に貴方の敵となりました。私は毎日、一人でも多くの人々に、貴方の敵になるよう説得を続けています。貴方と、貴方の邪悪な思想がこの世から消え去る日が来るまで」

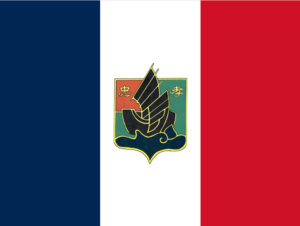

まもなくチェン神父は、中国共産党政府による弾圧から逃れるため、1951年に約200名の中国人キリスト教徒と共に船で中国を脱出し、ベトナム国北部(トンキン地方)ハイニン省へと移住した。当時ベトナム国はフランス連合の一部であった事からキリスト教が迫害される恐れは無く、彼らカトリック難民にとって安全な場所と思われていた。チェン神父はこの地でグエン・ラック・ホア(Nguyễn Lạc Hóa ※"Lạc Hóa"は"樂華"のコックグー表記)へと改名してベトナムに帰化し、中国人キリスト教徒のベトナムへの脱出を支援する活動を開始した。その後の6か月間で、チェン・イーチョン改めグエン・ラック・ホア神父は450世帯、2174名のカトリック信徒を中国からベトナムに入国させる事に成功した。

しかしこの時期、ベトナム北部では毛沢東の支援を受けたホー・チ・ミンのゲリラ組織ベトミンが活動を活発化させていた。ベトミンはフランスの保護を受けるカトリックを『反民族的』と見做し、同じベトナム人であってもテロの対象としていた。さらに、ベトナム北部は古代から中国からの侵攻に脅かされてきた歴史があるため、ベトミンから中国人を守ろうというベトナム人は居なかった。こうしてベトナムでも再び共産主義者による迫害にさらされたホア神父は、やむを得ず2100名の中国人信徒と共にベトナムを離れ、隣国のクメール王国(カンボジア)に集団移住することを余儀なくされた。

以後7年間、ホア神父率いる難民グループはベトナム・フォクロン省との国境に面したクメール王国クラチエ州Snuol郡に村を建設して避難生活を送った。しかしこの時期、クメールのシハヌーク政権は中国・ソ連・北ベトナム、特に毛沢東と密接な関係となり、共産主義に傾倒した『政治的中立』政策を開始した。難民たちは、クメールでも共産政権によって中国や北ベトナムのような宗教弾圧が始まる事を恐れ、ホア神父は三度移住を模索し始めた。

そこでホア神父は友人のバーナード・ヨー(Bernard Yoh)の協力を得てベトナム共和国(南ベトナム)総統ゴ・ディン・ジェムと接触した。ヨーは上海出身の中国人で、イエズス会の学校で教育を受けたカトリック信徒であった。ヨーは日中戦争において故郷上海を占領した日本軍と戦うため抗日地下組織に参加し、後にアメリカOSSと中国国民党が合同で設立した諜報機関『SACO (中美特种技术合作所)』の一員として、抗日ゲリラ部隊のリーダーを務めた。大戦後は1947年にアメリカに移住し、1950年代後半からはアメリカ政府職員(CIA)としてベトナムに派遣され、ジェム総統直属の政治顧問を務めていた。

ジェム総統は熱心なカトリック信徒であり、また強烈な反共思想を思っていた。さらに1954年のベトナム分断以降、南ベトナムにはホー・チ・ミン政権による弾圧から逃れるためカトリック信徒を含む100万人の北ベトナム難民が避難していた。ジェム総統はそうした難民とカトリック勢力に強く支持された人物であり、アメリカ政府と強いパイプを持つバーナード・ヨーの仲介もあった事から、ジェム総統は1958年にホア神父の中国人カトリック難民グループの受け入れを決定した。

受け入れに際し、ジェム総統は移住先として南ベトナム領内の三ヵ所の候補地を提示した。ホア神父はこの中から、700平方キロメートルにおよぶ手付かずの広大な土地と、肥沃な土壌、水源を持ち、稲作に最も適していたベトナム最南端のアンスェン省(現・カマウ省)カイヌォック(Cái Nước)地区を選択した。(画像: ホア神父率いる中国キリスト教難民の避難先の変遷)

ビンフン村

ホア神父と200世帯の難民はサイゴン政府の支援を受けて、1958年から1959年にかけてカマウの南西に位置するカイヌォック地区への移住を進めた。しかしそこは三カ所の候補地の中で最も危険と目されていた場所であった。なぜなら1954年のジュネーヴ協定調印以降も南ベトナム領内のベトミン・ベトコン勢力(後の解放民族戦線)は活動を継続しており、中でもカマウはゲリラの活動拠点として大量の武器弾薬が集積されていた為である。さらに夕方になると、ジャングルから蚊の大群が黒い雲のように発生した。土地は開墾が進んでおらず、どこにも作物の無い原野であった。難民たちは自ら煮えたぎる釜の中に飛び込んで行ったかのように思われたが、ホア神父は人々に訴えかけた。「私は滅びるためではなく、生き残るために皆さんをこの地に導いたのです。ここは肥沃な土地です。あなたたちは各自3ヘクタールもの自分の水田を持てるのです。我々の努力次第で、収穫は無限大です。私はこの場所を平らに均し、家々を建てて発展させる事を決意し、ビンフン (平興 / Bình Hưng)と名付けます」。

こうして彼らは3ヶ月間昼夜問わず働き、住居と村落をゲリラから守るための堀と土塁を建設した。ホア神父は国民革命軍将校として日中戦争・国共内戦を戦ってきた経験から、村を防御に適した四角形にデザインし、要塞として機能するよう設計していた。また湿地帯で冠水しやすい土地のため、住人が村内を往来しやすいよう村の中央に水路の交差点と橋を構築した。村は湿地帯にある為、水路で物資を運搬する事が出来た。(写真: 上空から見たビンフン村。集落の周囲を四角い堀で囲み、防御陣地としてしている。)

人々は小さいながらも各々の家を建て、ようやくビンフン村での生活が始まった。また難民たちには、政府からベトナム国民としての市民権が与えられた。そして過酷な労働は実を結び、数か月後には水田から大量の米が収穫された。その後、ビンフン村の水田は、1回の収穫毎に村で消費する米の3年分を生み出すまでに成長した。

また度重なる共産主義者からの迫害により中国、北ベトナム、カンボジアと三度も移住を迫られた難民たちは、このビンフン村を最後の砦として自分たちの力で守る事を決意し、ホア神父は住民による民兵制を開始した。民兵は5名単位の班に分かれ、それぞれの班が村落の警戒にあたった。

一方、ベトコン側は当初カマウへの中国人難民移住を無視していた。しかしビンフン村が完成し、村に黄色と赤のベトナム国旗(ベトコンにとっては反動傀儡政府の旗)が掲揚されると共に大量の作物が収穫されている事を知ると、ベトコンは嫌がらせの為の小規模な宣伝部隊をビンフン村に送り始めた。この時、ビンフン村の民兵が持っている武器は手榴弾6個と、ナイフや木製の槍しかなかった。しかし彼らの一部は国民革命軍兵士として長年日本軍と戦ってきた元兵士であった為、このような質素な武器による戦闘術を心得ており、ゲリラを撃退する事に成功していた。さらにホア神父と村人たちは周辺のベトナム人集落と協力関係を築き、情報交換しあう事でベトコンゲリラの襲撃に備えた。

この小規模な戦闘の後、ジェム政権は1959年12月に、すでに軍では廃止されていた旧式のフランス製ライフル12丁をゲリラへの対抗策としてビンフン村の民兵に提供した。1960年になると、ビンフン村はしばしばベトコンによる襲撃や狙撃に晒されたが、ビンフン村民兵はそのたびに捕虜を捕え、彼らに村を取り囲む堀・土塁を増築工事させる事で村の防御力は高まっていった。1960年6月、サイゴン政府はフランス製ライフル90丁以上、短機関銃2丁、拳銃12丁をビンフン村に提供し、後にライフル50丁、機関銃2丁、短機関銃7丁を提供し、さらにその後、1955年にビンスエン団から押収したフランス製のルベル小銃(M1886)50丁と、アメリカ製のスプリングフィールド小銃(M1903)120丁も追加した。しかし銃の数に対し弾薬が不足していた為、ビンフン村ではバーナード・ヨーやホア神父が猟銃用に使っていた古い弾丸組み立て機を使い、自家製のライフル弾を製造した。

1960年11月19日、サイゴン政府はビンフン村民兵部隊を、政府が統制する民兵組織『人民自衛団(Nhân Dân Tự Vệ)』に正式に編入し、部隊名を『人民自衛団第1001団(Nhóm NDTV 1001)』として、ベトナム共和国軍(Quân đội VNCH)の指揮下に組み込んだ。隊員は18歳から45歳の住民で構成され、訓練は特殊部隊が担当した。その内容は基礎教練、武器の取り扱い、心理戦、情報評価、通信、応急処置などで、短期間で集中的な訓練が施された。

1960年12月には、ベトコン工作員が単身ビンフン村に潜入し、村に掲げられていたベトナム国旗をベトコンの旗に置き換えようと試みたが、この工作員は間もなく発見、射殺された。この報復として、ベトコンは昼夜関係なくビンフン村への襲撃を開始し、週に2回は大小の戦闘に発展した。その後6回ほど大規模な戦闘が行われたが、ベトコン側はビンフン村側に対し8:1の割合で死傷者を出していた。ベトコンとの戦闘を経験し、ホア神父はただ襲撃されるのを待つ事を止め、自ら積極的にベトコンゲリラを捜索・掃討すべく、ビンフン村民兵に周辺のパトロールを毎日行うよう命じた。

そんな中、1960年末にホア神父は村の資金調達のため護衛と共にサイゴンに出張した。するとそれを見計らい、1961年1月3日に約400名のベトコン部隊がビンフン村を襲撃した。村はライフルや短機関銃の集中砲火を受け、村人たちは皆地面に伏せて逃げ惑った。そしてベトコンは村に戻ったホア神父ら80~90名の民兵部隊を2方向から待ち伏せしたが、勝ち急いだベトコンは民兵による反撃を受け、20~30mの距離で発砲し合う接近戦となった。戦闘はその後三日間続き、ベトコン側は計800名のゲリラを戦闘に投入したが、最終的に172名の死亡者を出し、ビンフン村から撤退した。一方、ビンフン村側の死者は16名であった。

この戦いの直後、アメリカ空軍のエドワード・ランズデール(Edward Lansdale)准将はビンフン村を訪れ、村人の戦闘能力を高く評価するレポートを本国に提出した。ランスデール准将は1953年にアメリカ軍MAAGインドシナの一員としてベトナムに派遣されて以来、長期に渡ってベトナムでの政治工作に従事していたCIAエージェントでもあり、当時はジェム総統の顧問駐在武官という立場にあった。(写真: ラスデール准将とゴ・ディン・ジェム総統, HistoryNet.comより)

この報告を受けたジョン・F・ケネディ大統領(アメリカでは少数派のカトリック信徒)はビンフン村に強い関心を持ち、アメリカ軍による東南アジア自由世界(=親米・反共勢力)への軍事支援計画『プロジェクト・アージル(Project AGILE)』の対象にビンフン村も加えるよう指示した。ジェム総統は、村の防御力をより完全なものに強化するため、アメリカ軍から提供された武器・弾薬・医療・食品などの軍事支援物資をビンフン村に与える事を許可した。プロジェクト・アージルはケネディ大統領の指示によりアメリカ国防総省ARPA(高等研究計画局)が1961年に開始した、東南アジアにおける共産主義勢力の排除を目的とした限定的非対称戦争計画であり、ベトナムの他、ラオスやタイの政府軍、カンボジアの反共・反政府組織『自由クメール抵抗軍』に対しても軍事支援が行われた。

またホア神父とバーナード・ヨーは慈善団体やサイゴン政府当局に対し、警備活動、医療、教育、小麦粉や食用油などの食料品など、難民への生活支援を求める活動を絶え間なく行っていた。その結果、ビンフン村には中国人難民に加え、北ベトナム出身のベトナム人カトリック難民もホア神父の下で暮らすためビンフン村に集まり、村の人口は開村から2年で4倍に増加した。

海燕(ハイイェン)

1961年6月、ホア神父はビンフン村民兵の部隊名を第1001団から、『ハイイェン(海燕 / Hải Yến)』に変更する事をジェム総統に提案し、合意を得た。ハイイェンの名は白黒二色の海燕がカトリック司祭のキャソック(司祭平服)を連想させる事、田畑の害虫を食べ農民を助ける鳥である事、さらに渡り鳥である海燕は毎年生まれ故郷の中国に帰ってくる事から、いつか故郷へ帰還する希望をこめて選ばれた。この時点で、『人民自衛団部隊ハイイェン(Lực lượng NDTV Hải Yến)』には340名の民兵が所属し、さらに80名が新兵として訓練中であった。またハイイェンはボーイスカウト式の『三指の敬礼』で互いに敬礼を行った。(画像: ハイイェンの部隊章。隊員は軍服の左袖にこの徽章を佩用する)

1959年以降、ジェム総統は180名のビンフン村民兵に与える賃金を捻出するため一部民間の資金を使用していたが、1961年には300名の民兵に対し、階級に関わらず一人一律12米ドルの月給が国費から支払われるようになった。さらに40余名分の供与はホア神父が自費で捻出した。しかしこれらを合わせてもビンフン村を維持するための資金は十分とは言えず、兵士は訓練に参加しただけでは賃金が発生せず、食事が提供されるのみであった。さらにホア神父とバーナード・ヨーは村人が着用する衣類など集め、その生活支えるために個人的な借金を重ねていたが、その額は1961年半ばまでに合わせて10万米ドルに達していた。

しかし正式に国軍の指揮下に入った後も、ホア神父は軍の将校としての地位と賃金を受け取る事は固辞し、ビンフン村の指導者として無償で数多くの軍事作戦に志願し、その指揮官を務めた。ホア神父は聖職者である自分が軍事作戦を指揮するに事について、所属するカトリック教区の司教に相談したことがあった。その時司教はそれを許可しなかったが、ビンフン村の住人にとってホア神父のリーダーシップと軍事経験は村が生き残る為の唯一の希望であった事から、ホア神父は司教の言葉を無視し、自ら戦場に赴いた。(写真: 軍服姿でハイイェンのパトロール部隊に同行するホア神父.1962年。狩猟が趣味のホア神父はしばしば、パトロールの際にアメリカ軍アドバイザーから入手した16ゲージ散弾銃で家畜を襲う鷹を獲り楽しんだ。)

その後、政府からビンフン村にまとまった財政支援が行われると、ホア神父は村を守るための傭兵を募りに南ベトナム中を周った。彼はそこで、ビンフン村での生活は安い給料の割に戦闘は激しく、生命の危険がある事を警告したが、それでも242名のデガ(山地民/モンタニヤード)と、ヌン族1個中隊=132名がハイイェンに志願した。

デガの多くはキリスト教徒であり、その上デガは長年ベトナム人から迫害を受けていたため、非ベトナム人キリスト教組織であるハイイェンに進んで参加した。またヌン族は中国にルーツを持つ中華系民族であり、その一部はかつてホア神父やビンフン村の人々と同様に蒋介石の国民革命軍に所属していた。

彼らヌン族兵士はベトナム北部でフランス植民地軍に参加して第1次インドシナ戦争を戦ったが、フランスが撤退し北ベトナムがホー・チ・ミン政権に支配されると、5万人のヌン族が南ベトナムに避難した。そこでもヌン族はゴ・ディン・ジェム政権の下でベトナム共和国軍に参加し、『ヌン師団』(第16軽師団・第3野戦師団)を構成していた。しかし1959年にヌン師団師団長ファム・バン・ドン少将がジェム総統との確執から更迭されると、これに反発した多数のヌン師団将兵が政府軍から脱走し、以後元ヌン師団兵士たちはアメリカ軍MAAGおよびベトナム共和国軍特殊部隊などに傭兵・基地警備要員として雇われていた。こうして彼ら傭兵の指導者たちはビンフン村に鉄兜(軍事力)をもたらし、ホア神父は彼らに祭服(信仰)をもたらす事で、ゲリラに対抗しうる強力な戦力を整えていった。

ホア神父の方針は、ただ攻撃されるのを待つだけでは戦いに勝つことはできず、自ら打って出て敵を撃破する事ではじめて勝利を掴め得るというものであった。ハイイェン部隊は毎日、毎晩、どんな天候でもパトロールに出撃し、そして必ずベトコンの待ち伏せを発見する事が出来た。それはビンフン村が周囲のベトナム人農村と協力関係を築き、この地域で活動するゲリラやスパイに関する情報が周辺住民から逐次提供されたからであった。同時にハイイェン側も商人に偽装した工作員をベトコンと接触させ、敵側の情報を収集する情報網を作り上げた。

ホア神父は常々、ゲリラを撃退する最善の方法は、敵がまだ一カ所にまとまっている段階でこちらから攻撃を仕掛ける事であり、こうすれば敵は統制を失い、簡単に叩く事が出来ると力説した。その言葉の通り、ホア神父が指揮するハイイェン部隊は次々と戦いに勝利し、ビンフン村の周囲からベトコンを一掃出来た事を彼自身誇りとしていた。過去2年間で、ベトコン側はハイイェンとの戦いで約500名の死者を出したが、ハイイェン側の死者はわずか27名であり、さらにその大部分は、戦闘ではなく対人地雷やブービートラップによるものであった。このようにハイイェン兵士の戦闘能力は非常に高く、政府軍のアンスェン省長官からの要請により、しばしばハイイェン部隊の一部を他地域への増援として貸し出すほどであった。

ある日、ホア神父はこの地域のゲリラが成果を出せなかったことから、ベトコン上層部は他の地域から兵力を移動させているという知らせを聞いたが、彼はこれをハイイェンが確実にベトコンに損害を与えている証拠と捉え喜んだという。以前にもホア神父は別の地域から派遣されたベトコン部隊と戦っ事があったので、もし新たな敵が現れたとしても、ハイイェンはいつも通り敵を血祭りにあげるか、捕虜にするだろうと確信していた。(写真: ベトコンに勝利し解放戦線の旗を鹵獲したハイイェン兵士)

共産主義者を憎むハイイェンの兵士たちは、一たび戦闘となると猛烈な敵意をもってベトコンを攻撃したが、一方で捕虜の扱いには慎重であった。ハイイェンはそれまでの三年間で200名以上のベトコン兵士を捕虜にしており、その中には多数のベトコン幹部と工作員も含まれていた。

捕虜たちは窓のない長屋に収監されており、特に頑固で反抗的な約40名のベトコン兵士が独房に監禁されていた。しかし他の108名の捕虜たちは、夜寝る時間以外は長屋から出る事が出来た。彼らには一日5~6時間の労役が課せられていたが、日曜日は休日として労役からも解放された。捕虜には一日三食の食事が与えられ、さらに少ないながらも労役に対する賃金が支給され、その金でタバコなどの嗜好品を買うことができた。村人たちは捕虜に対し友好的な態度を取り、しばしば衣類や食料品を差し入れした。また捕虜を収容する長屋にはベッド、毛布、蚊帳まで用意されており、これには一般のゲリラ兵士だけでなくベトコン中核幹部まで、その人道的な扱いに感動を覚えたたという。またベトコンはしばしば農村の女性や子供までもをゲリラ兵士として戦闘に動員したが、ハイイェンはこうした捕虜は長屋に収容せず、また子供の場合はその親を村に呼び寄せ、他の住民と同じくビンフン村の中で生活する事を許した。(写真: 捕虜としてビンフン村内で生活するベトコンの女性・子供たち)

加えて、村では捕虜たちに対し一日2時間、自由と民主主義、そして共産主義の実態について学ぶ教室が開催された。捕虜となったゲリラ兵士のほとんどは、民主主義も共産主義もよく知らず、ただベトコンが語る『解放』という抽象的な希望にすがっただけの貧しい農夫たちであった。そしてホア神父は捕虜たちがこの講義の意味を十分理解したと感じると、彼らを解放し各自の村に帰した。

この厚遇を体験した捕虜たちは、こうしたホア神父の寛大で誠実な人柄に瞬く間に魅せられたという。ある日、捕虜を見張っていた年配の看守が、勤務中に酒を飲み、へべれけに酔っぱらってしまった事があった。しかし捕虜たちが逃亡する事はなかった。それどころか捕虜たちは、看守がライフルを置き忘れないよう、本人に代わって持ち運んであげたという。

捕虜の一部には、ホア神父の理想と人柄に感化され、ベトコンを離れハイイェン部隊に加わる事を願い出る者さえいた。またベトコンはしばしばスパイ活動と破壊工作のために、若くて美しい女性をビンフン村に潜入させていたが、彼女たちの中にもビンフン村の実情を目の当たりにして考えを改め、自分はスパイだったと名乗り出て、ハイイェンへの協力を申し出る者がいた。ホア神父はこうした申し出を寛大に受け入れ、元ベトコン兵士たちがビンフン村内の小さな集落に住むことを許可した。ホア神父が目指す自由で寛容な世界は、残忍なテロで暴力革命を進めるベトコンの扇動よりも、貧しいゲリラ兵士たちの心を打つものであった。

ビンフン村を訪れた外国人記者たちは、かつて19世紀の小銃で武装した340名の雑多な民兵に過ぎなかったハイイェンが、わずか1年間でM1ライフルやM1カービンを装備し、カーキ色の制服で統一され、非常に統制のとれた、まるで政府軍のような500名の精強な兵士たちに成長したこと驚きを禁じ得なかった。しかし当時村に対するベトコンの攻撃は頻発しており、ハイイェンの民兵たちだけでビンフン村および周辺の集落を守り切る事は、記者たちから見ても容易ではないように思われたという。それでもホア神父は常に自信を持った態度で人々に接しており、村人はホア神父を親しみと尊敬をこめて『おじいちゃん(爺爺)』と呼んでいた。またハイイェンの守備部隊は毎日死と隣り合わせの危険な任務を送りながらも、他の誰からも信仰を妨げられることのないビンフンでの生活に心は晴れ晴れとしており、村人たちは皆ここでの生活に満足しているように見えたという。そのような村落は、カトリックが優遇されていた当時の南ベトナムにおいても、ビンフン村ただ一つであった。

欧米メディアはビンフン村を、『死を恐れず敵の中心で戦いに挑むキリスト教難民の村』、『不屈の村(A village that refuses to die)』として取り上げ、驚きと共感を持って報じた。その姿は、東南アジア諸国への軍事支援を強化するケネディ政権の『成果』の一つとしてアメリカ国民にも好意的に受け入れられ、1961年にはケネディ一家が毎年夏の休暇を過ごすマサチューセッツ州の避暑地ハイアニスポート村や、同州のニューベリーポート市がビンフン村と姉妹都市を宣言した。またニューヨーク市は友好の証として、同市のシティーキー(都市間の信頼関係を示す鍵を模したオブジェ)と、ビンフン村のペナントを互いに交換した。そしてこの年のクリスマスには、西側世界の各国からクリスマスカードやプレゼントがビンフン村に届けられた。こうして村には訪問者やジャーナリストを載せたヘリコプターが定期的に行き来するようになり、ホア神父は56名のハイイェン兵士を選抜し、重要な来賓を迎えるための儀仗部隊を編成した。(写真: ビンフン村における米国ニューベリーポート市との姉妹都市記念式典, 1961年)

1962年にビンフン村を取材した米国のニュースレポーター スタン・アトキンソン(Stan Atkinson)は特にホア神父の人柄に心酔し、ビンフン村に住み着いて村人と共に生活しながら現地の状況をリポートした。後にスタンは体調を崩しビンフン村を離れざるを得なくなったが、その際ホア神父に、何か村に送って欲しい物はあるかと尋ねた。スタンはホア神父が医薬品や武器弾薬を求めると思っていたが、ホア神父の答えは、ディズニーランドのTシャツ1500枚と、コカ・コーラの看板をいくつか、というものであった。それはビンフン村がアメリカからの支援を受けている事をベトコン側に誇示し、心理的に優位に立つための戦術であった。スタンはその後、実際にそれらの品をビンフン村に送り、村人たちはディズニーランドのTシャツを『制服』として日々着用した。またコカ・コーラの看板は敵に見えるよう村の外側に設置され、コークの在庫状況が掲示されるとともに、ベトコンを抜けてビンフン村で共に暮らそうというメッセージが書かれていた。

また当時、ハイイェンでは作戦時にしばしば、男性兵士の後に続いて女性看護兵も共に出撃していた。彼らお互いを『兄弟』または『姉妹』と呼び、皆強い仲間意識と敢闘精神で結ばれていた。彼女たちビンフン村の女性は、妻であり、母であり、同時に前線の戦闘員でもあった。ビンフン村には約300名の女性兵士が居り、男性兵士が村の外に出撃ししている間は、女性たちが村の防御を担当した。彼女たちは男性兵士と同様に18歳から45歳までの志願者で構成されており、2か月間の軍事教練において武器の使用について必要な訓練を受けているため、重い機関銃でも十分に操作できた。その姿はこの村の境遇とも相まり、イスラエル軍の女性兵士を彷彿とさせたという。ある記者が、なぜこの村の人々は皆あのような苦痛と命の危険を伴う任務に志願したがるのかと質問したところ、ホア神父はこのように答えた。「人は皆、何かをするために生まれたのです。」 (写真: ハイイェンの女性看護兵たちと台湾のテレビ特派員スー・ユーチェン-左から三番目)

アメリカのテレビ局が作成したビンフン村のドキュメンタリー番組『不屈の村(A village that refuses to die)』 (1962)

[主な内容]

00:15 ハイイェンに捕縛されたベトコン捕虜

03:45 ビンフン村の土塁と防御陣地

07:30 労役として湿地から泥のブロックを切り出し土塁を強化する捕虜

09:02 ビンフン村の病院

10:03 ハイイェンによるビンフン村周辺のパトロール

10:50 ビンフン村の学校

11:35 ボートで遠方へのパトロールに向かうハイイェン

13:10 ベトコンの宣伝看板を発見し警戒を強めるハイイェン

14:56 カオダイ教徒の村の捜索

19:40 ビンフン村に収容されたベトコン捕虜

20:32 鹵獲されたベトコンの武器、伝単、

21:36 ベトコンに戦う事を強要されていた少年タイ

22:31 政府軍のC-47輸送機によってパラシュートで投下される村の生活物資

27:25 ビンフン村のパン屋

28:05 ホア神父とカトリック住民の朝の礼拝

29:50 胃の病で死亡したハイイェン兵士の葬儀

ハイイェン独立区

ホア神父の名は『戦う神父』として知れ渡り、カマウで知らぬ者はいないほどの名士となっていた。ジェム政権は、ビンフン村が行っていた集落を一カ所に集合させる事で農民をゲリラから隔離し、住民自身を自衛戦力化する手法はベトコンへの対抗策として非常に効果的であるとして政府の政策に取り入れ、後に『戦略村(Ấp Chiến lược)』計画として全国の農村を、ビンフン村を模した自衛村落化へと変えていく政策を推し進めた。(ただしこの手法は、ビンフン村が最初から要塞として設計され住民が狭い範囲に住んでいたからこそ成功したのであり、元々広大な田園地帯に家々が点在するベトナムの農村では、むしろ住民は強制移住させられる事を嫌って政府への反発を強める結果となってしまった。戦略村計画は長年サイゴンの政府中枢で数々の要職を務めたベトナム共和国軍の"アベール"ファム・ゴク・タオ(Albert Phạm Ngọc Thảo)大佐の主導で進められた政策であったが、実際にはタオ大佐は政府に潜入していたベトコン側のスパイであり、初めからこの計画を失敗させて農村地帯における政府の支配力を低下させるを目的としていた)

1962年2月には、サイゴン政府はビンフン村およびその周辺の村落を包括する戦術エリア『ハイイェン独立区(Biệt Khu Hải Yến)』を設定し、ハイイェン部隊は『ハイイェン独立区人民自衛団(NDTV Biệt Khu Hải Yến)』へと昇格し、ホア神父はハイイェン独立区長官に任命された。ハイイェン独立区の範囲は21の村落、人口25,000名、面積は約400平方キロメートルに及んだ。

ホア神父が1959年にビンフン村を設立した時点では、後にハイイェン独立区となるこの地域の住民の90%はベトコン・シンパ、またはゲリラから協力を強要されている人々であった。しかしホア神父の民兵部隊が村から遠く離れた戦場まで進軍し、ベトコンを撃破してゆくのを見る度に、住民たちはビンフン村側に寝返っていった。(画像: ハイイェン独立区の部隊バッジ)

一方、ビンフン村への軍事支援を開始したアメリカ軍はまず初めに、1961年9月にアメリカ海兵隊から7名の調査チームをビンフン村へ派遣した。彼らはそこで1ヶ月間、村の防衛に関する戦術上の問題などを洗い出した。その後、村には新たに3名のアメリカ軍アドバイザーが派遣され、村の飛行場の整備、防衛業務を補助するとともに、部隊を運用するにあたっての気象条件に関する調査を実施した。

1962年3月には、アメリカ軍のトップである統合参謀本部議長ライマン・レムニッツァー(Lyman Lemnitzer)大将が直接ビンフン村を視察に訪れ、この地の戦況についてホア神父と会談した。さらに同年、アメリカ軍は『プロジェクト・アージル』の一環として、通常の軍事物資に加えて当時アメリカ軍でテスト中であった新型小銃アーマライトAR-15 (コルトAR-15 Model 01)をハイイェン部隊に10丁配備し、実地テストを行った。

またアメリカ軍はハイイェンに陸軍特殊部隊のチーム(後の第5特殊部隊群A-411分遣隊)を派遣し、特殊作戦の専門家たちがハイイェン部隊を補佐した。(写真: ビンフン村を訪問するレムニッツァー大将と出迎えるホア神父, 1962年)

こうしてハイイェンはベトナム政府とアメリカ軍双方から支援される唯一の非正規軍事組織となっていた。サイゴン政府はビンフン村を総参謀部第4戦術地区司令部の直接指揮下に置き、ホア神父にその指揮の全権を与えた。この時点でハイイェンは152mm榴弾砲や迫撃砲、機関銃などで武装した戦闘部隊を10部隊保有し、それぞれがビンフン村の周囲に駐屯していた。各部隊には138人が所属し、3個の支隊で構成され、各支隊は3個の分隊で構成された。(写真: ビンフン村の中央に掲げられたジェム総統の肖像, 1962年)

ホア神父は、今やハイイェンの兵力は1,000名にまで増強されたが、そのうち600名はかつて中国国民党勢力として日本や中共軍と戦った元中国軍人(漢族およびヌン族)だと語った。ビンフン村には中国からの亡命者の村として、ベトナム国旗に加えて、中華民国の国旗 青天白日満地紅旗も掲げられていた。ビンフン村の中国人たちは、いつか世の中が平和になったら、故郷の中国に帰る事を夢見ていた。ハイイェンの隊歌には、ホア神父と共に中国、ベトナムで戦い続けた兵士たちの静かなる決意が込められている。

眠れ!自由の戦士たち!君は自由の種をまく。自由を愛する世界中の民のため、君と同じく 嵐の中で戦い、戦い、戦い続ける人々のため勝利をその目に映すまで。(英語訳より和訳)

この時点でハイイェンはビルマ北部に次ぐ規模の亡命国民党勢力であり、台湾の蒋介石政権もハイイェンへの軍事支援を行った。ホア神父は台湾を訪問し、蒋介石総統との会談においてこのように語った。「この14年間、私たちはさ迷い歩く孤児のような状態でした。しかし今、私たちは祖国(中華民国)からの暖かい支援と感心を頂いております。我々のベトコンとの戦いは、もはや我々だけの孤独なものではなくなったのです」。

▲台北で蒋介石総統と会談するホア神父

1963年末には、ハイイェン部隊はハイイェン独立区の面積の約半分に当たる200平方キロメートルの地域からベトコンを掃討し、人口の60%をその管理下に置いた。カマウ半島は古くからベトコン勢力が強い地域であったのにも関わらず、ハイイェンはこの地域一帯のサイゴン政府軍で最も強力な部隊となっていた。しかし依然、二つの主要なベトコン拠点地域は約400名のゲリラによって防御されており、ハイイェン独立区の人口の40%はそのベトコン支配地域内に住んでいた。

ベトコンを駆逐したことで、ハイイェンが掌握した地域の人口は一気に約18,000名に拡大したが、ホア神父はその内の約3,700名のカトリック信徒と、その他の宗教の住民を差別する事は無かった。ホア神父は人々に「この戦いにはカトリックも仏教も関係ありません。我々が自由のために戦う以上、我々自身も他者の自由を認めなければならないのです」と訴えた。折しも1963年にはジェム政権による極端なカトリック優遇・仏教排斥政策に反発した仏教徒・学生らによる暴動と、それに対抗する政府による凄惨な弾圧が南ベトナム全土に広がった『仏教徒危機』が発生していたが、ハイイェン独立区の中だけは宗教的な対立が発生しなかった。

しかし問題は山積していた。人口の増加したビンフン村は防御陣地としては大きくなり過ぎ、本来の要塞としての機能を十分に発揮できなくなりつつあった。また逆に、ベトコンや中共に対し、反攻に転じるための反共産主義勢力の軍事的拠点となるには、この村は小さ過ぎた。

一方でハイイェン独立区は人々の絶え間ない努力によって経済的にも発展し、自衛戦力がますます増大した。ビンフン村の周囲には守衛所、鉄条網、人海戦術による突撃を阻止するための地雷原が設置され、運河は村の東西を繋ぎ、村の前の前哨路まで伸びた。当時村の人口は約2,000人であり、そのうちの90%が中国人であった。村には電気、水道、運動場や病院も備えられた。(写真: ハイイェン独立区を取り囲む鉄条網と正門)

人口の増加に伴い、ホア神父は人々が住む家のモデルハウスを自ら設計して、その監督下で建物が建設された。ホア神父は、ビンフン村のある湿地帯にも、堅牢な建物が建てられることを証明したかった。なぜならビンフン村やハイイェン独立区は都市部から遠く離れた陸の孤島であるため、人口増加に対応できるほどの生活用品を運ぶ為には、飛行機による空輸に頼るしかなく、そのために最低でも短距離離着陸能力のあるC-123輸送機やC-46輸送機が使用できる滑走路を作る必要があったからであった。また村には就学年齢に達した300名の児童が居たが、当時村にはまだまともな学校が無かったため、子供たちへの教育は各家庭および移動教室で行われていた。ホア神父は、その子たちの為にも丈夫な学校を作ってあげる必要があった。(写真: 仮設の学校で学ぶビンフン村の子供たち)

そしてホア神父の努力は実を結び、ハイイェン独立区内には1964年初めまでに、湿地から1m盛り土し地盤を強化した上に、長さ700mの滑走路を持つ飛行場が完成した。また耕作地はビンフン村から遠く離れたタンフンタイ(Tân Hưng Tây)まで開墾が進んみ、米の作付面積は一気に増大した。

1964年8月には、ホア神父はフィリピン共和国マニラにて、『アジアのノーベル賞』とも呼ばれるマグサイサイ賞(Ramon Magsaysay Award)の社会奉仕賞を受賞した。マグサイサイ賞は初代フィリピン大統領ラモン・マグサイサイを記念し、社会貢献や民主主義社会の実現に貢献した人物に送られる賞で、ロックフェラー兄弟財団の援助によって運営されている。

民族と宗教に寛大なホア神父とビンフン村の人々の理想は、村の開設以来守られ続けた。一つの村の自衛組織に1,100名以上もの兵士が進んで参加したのは、ひとえにグエン・ラック・ホアという自由を求めて戦う一人の修道司祭の存在があったからであった。ホア神父はビンフン村の記念碑に刻む碑文に、彼に付き従ってきた人々と、自分自身に向けた言葉として、中国南宋時代の人物 文天祥の詩を引用した。

人生自古誰無死 留取丹心照汗青意解:人生は昔から死なない者はないのであって、どうせ死ぬならばまごころを留めて歴史の上を照らしたいものである。(宋の政治家 文天祥は1278年、五坡嶺(現・広東省海豊県の北)で元軍に捕えられた。元の将軍張弘範は、宋の最後の拠点厓山(現・広東省新会県の南海上にある島)を追撃するのに強制的に文天祥を帯同し、宋の総大将張世傑に降伏勧告の書簡を書くよう求めたが、文天祥は拒否してこの詩を作った。)

しかしビンフン村でホア神父と共に過ごしたスタン・アトキンソンによると、当時ますます混迷を深め、堕落の一途を辿るサイゴンの政治情勢にホア神父は失望感を募らせ、ここベトナムでも人々が自由に生きるという夢は叶わないと予見していたという。

ホア神父は誰から見ても公明正大な人物であったが、ハイイェンやビンフン村が拡大してゆくと、ベトコンだけでなくサイゴン政府側のベトナム人の中にも、中国人難民たちが力を付けている事を快く思わない者や、ビンフン村で収穫される莫大な米の利権を狙う者たちがいた。ホア神父はジェム政権と常に深い関係にあったが、同時に腹の底ではベトナム人たちを警戒していた。さらにビンフン村を支援していたゴ・ディン・ジェム総統とジョン・F・ケネディ大統領は、それぞれ1963年に暗殺され、ホア神父は二人の国家元首の後ろ盾を失った。

そうした中で、軍事作戦ではハイイェンを倒せないと悟ったベトコンは、ホア神父を失脚させるための宣伝工作を行った。それは、ホア神父やハイイェンの兵士の多くは亡命という形でベトナムに入国してきた『中国人』であり、その中国人に軍の指揮権を与え武装勢力として活動させる事は国籍法に違反している、というものであった。歴史的に中国への反感が強いベトナムにおいて、政府が『中国人武装集団』を支援して強い権限を与えているという事実は、サイゴン政府の腐敗を糾弾する世論(もちろんベトコンによる世論誘導工作の結果でもあったが)の中で、政府による『不祥事』として問題視された。そしてベトコン側の目論見通り、政府は最終的にホア神父をベトナム国籍とは認めず、支援を完全に停止してしまった。

そして1964年半ば、サイゴン政府は以前からホア神父と親交のあった政府軍所属のヌン族の少佐2名をハイイェン独立区に派遣した。政府はこのヌン族将校が新たなハイイェン独立区長官に就き、ホア神父は一般のカトリック司祭ならびに村の顧問という役職へと退くことを求めた。これに対しホア神父は、「私もこの(指導者としての)困難な責任から逃れたいと思っていたし、村の自衛部隊が存続できるならそれでいい。ただし、村の修道士を軍に動員するのはやめて欲しい」と述べ、政府の要求に従った。 ホア神父が指揮官から退いた後も、ハイイェン独立区はアンスェン省の人民自衛団部隊として引き続き、政府軍の指揮下で作戦を継続した。そしてホア神父に代わってハイイェンの実質的なリーダーとなったのが、ホア神父の下で村の修道士をしていたニェップ(Niep)という男であった。ニェップは政府軍の中尉の階級を持っており、ハイイェンの中隊長を務めた。また過去にはCIAの秘密作戦に参加し北ベトナムに潜入した経験もあった。

1960年代末、ハイイェンにはアメリカ軍特殊部隊A-411分遣隊に代わって、アンスェン省を担当するMACV(ベトナム軍事援助司令部)のアドバイザーチーム59(AT-59)およびチーム80(AT-80)が派遣され、ハイイェンへの補佐を引き継いだ。しかし当時アンスェン省の司令官だった政府軍のヌォック(Nuoc)少佐は横暴な男で、住民から勝手に『税金』を徴収して私腹を肥やし、さらに自分に従わない住民やアメリカ軍アドバイザーに発砲するなど、人々の生活を脅かし始めた。そこでハイイェンとアドバイザー達は結託してヌォック少佐を指揮官の座から引きずり下ろし、代わりに他のレンジャー大隊を指揮していた誠実なベトナム人大尉を指揮官に据えた。こうしたハイイェンとアメリカ軍アドバイザーとの絆はアメリカがベトナム戦争から撤退するまで続いた。(写真: MACV AT-59のヘンリー・デジネイス少佐とホア神父)

自由の終焉

その後もハイイェン独立区はゲリラによる襲撃を退けていたが、ベトコンはその主力部隊を徐々に南ベトナム国内のゲリラ(解放民族戦線)から、国境を越えて南侵する北ベトナムの正規軍(ベトナム人民軍)へとシフトし、戦闘はそれまでの不正規(ゲリラ)戦から、南北の正規軍同士が激突する大規模なものへと変貌していった。しかしアメリカをはじめとする西側同盟国はベトナム戦争から撤退した後、南ベトナムへの支援を大幅に削減していた。一方でベトコン側は引き続きソ連・中国から無尽蔵に軍事支援を受け続けており、パリ協定を無視した南ベトナムへの侵攻を続けた。そして戦争の大勢は、次第にベトコン側に傾いていった。

ゲリラとの戦いでは無敗を誇ったハイイェン部隊と言えども、たった1,000人強の民兵が戦車や重砲で武装した数十万人規模の正規軍を相手に戦うことは不可能であった。そしてビンフン村の人々はベトコンによる報復を恐れ、ベトナムから脱出するため村を離れて散り散りになった。事ここに至り、ついにベトナムでも自由を得る機会は失われたとして、ホア神父は失意の中ベトナムを去った。

その後ホア神父は国民党の伝手で台湾に渡り、首都台北のカトリック教区に司祭として勤めながらその地で晩年を過ごしたという。ただし台湾移住後もホア神父は反共運動の指導者としての発言を続けており、1972年9月には、日本の田中角栄首相が北京を訪れて中華人民共和国との国交正常化交渉を進めている事を痛烈に批判した。(その直後、日中国交正常化が宣言された事に反発し、台湾政府は日本との断交を宣言した)

そして1975年4月30日、ついに北ベトナム軍はベトナム共和国の首都サイゴンを占領し、戦争はベトコン側の勝利に終わった。

1989年、グエン・ラック・ホアは台北市内において81歳で死去した。死と暴力が吹き荒れる動乱の中国・ベトナムにおいて、弾圧から人々の信仰を守る為の戦いに生涯を捧げた人生であった。

(写真: 天の軍団を率いサタンを打ち倒す聖ミカエルの像とホア神父. ビンフン村, 1964年)

スタン・アトキンソンはホア神父について、ニュースレポーターとして世界中を周った中で、彼ほど優れた指導者には出合ったことが無く、人生でもっとも忘れ難い人物だと語る。そして自身が1999年にジャーナリストを引退するにあたり、最後に執筆した記事はホア神父と共に過ごした日々についてであった。

また、ホア神父と二人三脚でビンフン村を創りあげたバーナード・ヨーは、1963年にアメリカに帰国しており、アラバマ州モントゴメリーのアメリカ空軍航空戦大学(Air War College)で対ゲリラ戦と心理戦の講師として教鞭を執っていた。1974年からは保守系メディア監視団体アキュラシーの幹部としてメリーランド州ロックヴィルに居住し、1995年に74歳で死去した。

共産ベトナムでの評価

1976年の南ベトナム併合後、ベトナム共産党による独裁政権が40年間続いている現在のベトナム社会主義共和国において、ホア神父は今もなおベトコン政権によって、『ビンフン村の頭目として大量虐殺や強姦を指示し、被害者の腹を裂いて内臓を取り出し、その肝臓を食べた』、『ビンフン村は共産主義革命の拠点を破壊するためサイゴン政府によって作られた工作部隊だった』、『"肉屋"グエン・ラック・ホアは司祭の服をまとった残忍な殺人鬼であり、1,600人以上の人々を無残にも殺害した』(カマウ省政府公式サイト)と喧伝されている。そして現在、ビンフン村のあった場所には政府によって、ハイイェンに殺害された『民間人』を悼む記念碑が設置されている。またかつてビンフン村の人々が行き来した村の中央の橋は、『捕虜たちはこの橋を渡った先で拷問を受けて殺害された』として、『別れの橋(Cầu Vĩnh Biệt)』と名付けられている。(写真: ビンフン村の橋の当時と現在の様子)

ただしこれはホア神父やハイイェンに限った話ではなく、1975年までにベトコン(ベトナム労働党・解放民族戦線など)と対立した、または非協力的だった者は全て、戦後『人民の敵』の烙印を押され、終戦から40年以上経った今現在も、ベトコン政権によってその『悪行』が学校教育やメディアを通じて国民に喧伝され続けている。

【参考文献・ウェブサイト】

Sinclair Broadcast Group, Inc., Stan Remembers: Father Hoa and his little army, Stan Atkinson (1999)

The Sea Swallows, Henry Dagenais (2014)MACVTeams.Org, MACV Team 80 – An Xuyen

2015年09月20日

第2回『かめナベ会』

9月12・13日、群馬県赤城オフロードパークで開催された第2回『かめナベ会』に参加させて頂きました!

今回うちは参加人数が少なかったですが、その分夜はこれまでベトベト等で同じ会場に居たのになかなかお話しする機会のなかった方とも交流することが出来て、大変楽しいイベントになりました^o^

作戦では米海軍SEALとマイクフォース(ヌン族兵)の合同チームで出撃

言葉の壁をものともせず、我々ヌン族も戦意旺盛だ

写真:ブラホ様より(https://withphoto.jp/album/blackhawk/306395/)

Youtubeにイベントの様子をまとめた動画がアップされていますのでご紹介します。

動画:茨城「現代鉄砲ブチ文化研究会」様

マイクフォースでありながらSEALに護衛されてM113で移動という、ありえない高待遇で出撃!

でもこの後敵の待ち伏せに会って、降車した途端に全滅しました(笑)

(Youtube動画よりキャプチャ)

運営スタッフの皆様、大変お疲れまでした!お陰さまで本当に楽しい二日間になりました!

またの機会を心から楽しみにしています^ ^

2013年09月07日

CIDGの人々

※2022年6月28日更新

ベトナム戦争中、アメリカCIAが主導して南ベトナム領内に住む少数民族に軍事教練を施し、反共戦力として活用する

CIDG (Civilian Irregular Defense Group/民間不正規戦グループ) 計画を実行したことは、けっこう有名だと思います。

ただ、具体的にどういう人々がCIDGに参加していたか、そしてその計画がどういう終わり方をしたかについては意外と語られていないので、

簡単にまとめてみました。

Posted by 森泉大河 at

18:31

│Comments(5)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│1975-1989│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│FULRO│SF/グリーンベレー│ヌン族│デガ