2025年01月02日

東洋漫遊記③フエ皇城

新年明けましておめでとうございます。

実は僕は12月のベトナム・ラオス旅で体力を限界まで使い切ったらしく、帰国したその日から風邪をこじらせて1週間以上出歩けない状態が続いております。

なので毎年恒例の氏神様での年越しもベトナム寺への初詣もできませんでした。

とは言え、本来グレゴリウス暦なんて日本人には意味のない暦なので、太陽太陰暦(旧暦)の正月に本来の初詣をすれば良いかなと思っております。

--------------------------------------------------------

以下、旅の記録の続き

ダイノイは阮朝ベトナム(大南国)の創始者 嘉隆帝(ザーロン帝)が新たな宮廷として1804年から建設を開始し、最後の皇帝 保大帝(バオダイ帝)が1945年に退位するまで約140年間使われた、阮朝の栄華と没落を物語る宮殿です。

ちなみにホー・チ・ミンの八月革命によって退位して以来国外に亡命していたバオダイは、1948年にベトナム国国長(国家元首)としてベトナムに帰国を果たしますが、ダイノイには戻らず、以後はダラット等のリゾート地で生活しました。そのため皇帝を警護するベトナム陸軍近衛大隊もフエではなくダラット駐屯です。

ダイノイは本当に素敵な場所で、何時間居ても飽きませんでした。

中では写真を撮りまくりましたが、全部紹介していると切りがないので、今回は僕が特に興味をひかれた部分を掲載します。

紫禁城と太和殿

ダイノイは中国北京の紫禁城を手本としており、宮廷の最重要儀礼を行う宮殿は中国と同じく「太和殿(Điện Thái Hòa)」という名前です。

もちろん古代中国から受け継がれ、日本の朝廷でも取り入れてきた「天子南面」の思想に基づき、ダイノイおよび太和殿も南側が正面となっています。

また、太和殿の後方(北側)にあり、皇帝一家と側室・女官・宦官が暮らす後宮エリアはズバリ「紫禁城(Tử Cấm thành)」という名前です。

(本家中国の「紫禁城」は後宮だけでなく宮殿全体を指す)

太和殿の前には式典の際の廷臣の立ち位置を示す石の看板が立っていますが、そこに記された官位も中国と同じく正一品から始まるものです。

実はこの太和殿、老朽化によりかなりボロボロの状態になっていたそうで、2021年から解体を伴う本格修復が行われていました。

そして僕が訪れる約1月前の2024年11月、3年がかりの修復工事が終わった事を記念し、阮朝の朝廷儀式を再現した完成式典が行われました。

僕はこの修復工事の事を知らずにフエに行ったので、日にちが1か月早ければ太和殿はまだ工事中で中を見れないところでした。ラッキーでした。

ベトナム戦争期

一応教養として阮朝時代についても学んだものの、やっぱり僕が一番興味あるのはベトナム戦争期。

ダイノイは1945年のベトミンによる破壊に続いて、1968年にはまたしてもベトコンによるマウタン1968(テト攻勢)で激しい戦禍に見舞われボロボロに崩壊します。

そんなベトナム戦争期のダイノイと現在の比較写真を撮ってきました。

正義に酔うのは簡単。憎悪に狂うのも簡単。しかしそれがどんな結果を生むか想像する力は、一朝一夕で養えるものではありません。

歴史を保存し学ぶ意義はここにあります。

2024年12月29日

東洋漫遊記②クオン・デ候の墓参り

※2024年12月31日更新

サイゴンでトニー君と遊んだ翌日、朝から飛行機に乗ってフエに移動しました。

フエでの最大の目的は、日本と深い因縁を持つグエン朝の皇族クオン・デ(Cường Để)の墓参りです。

クオン・デについては日本語の本が何冊も出ていますので読んでみてください。

クオン・デは1951年に東京で亡くなった後、遺骨は3ヵ所に分けて埋葬されたので、墓と呼べる場所も3ヵ所あります。

一つはクオン・デ自身が建立した東京の雑司ヶ谷霊園のチャン・ドン・フォンの墓。クオン・デは東遊運動期に弟のように可愛がっていたフォンの墓に、死後自分の遺骨を合葬するよう遺言に残しました。ここは数年前にお参りしました。

残る二つは、故郷ベトナムのフエ、そしてクオン・デと深いつながりのあったカオダイ教の総本山(タイニン聖座)です。

この内、フエの墓の所在地についての情報はかなり限られていますが、一応Wikipediaベトナム語版には「thuộc tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, TP Huế」という住所が載っていました。これをGoogle Mapで検索すると、この位置になります。

ベトナムの住所はかなりいい加減なので、たぶん一発で辿り着く事はないだろうと思いながら、とりあえずGoogle Mapで示された地点に向かいました。

フエ市街地からタクシーで20分くらいかけ到着すると、そこは高校生くらいの若い僧が住み込みで勉強する、割と立派な仏教学校でした。

そこでタクシーを待たせ、僧の方々にクオン・デの墓知りませんか?と聞いて回りましたが、誰も知りません。

この墓参りの動機の一つとなった本、『「安南王国」の夢(牧久著)』では、著者は現地のドライバーに「あまりクオン・デという名前を出さない方が良い。公安に目を付けられる」と警告されていましたが、実際には現地の人も誰一人クオン・デという人物自体を知らない気がします。

うーん、困った。

念のため再度Google Mapで「Mộ Cường Để (墓 クオン・デ)」と検索してみたところ、近くにヒットする場所がありました。

この時点では半信半疑でしたが、結論から言うと、この位置で正しかったです。

そしてタクシーで5分くらいかけ、マップで示された位置にあるChùa Diệu Sơn (イウソン寺)の前に着いたのですが、寺の門は締まっていました。

しかしここで引き下がるわけにはいかないので、勝手に門を開けて寺の境内に進入。

するとそこに若い尼の方が居たので、再度クオン・デの墓について聞くも、やっぱり知らないと言います。

しかしスマホでマップを見せると、たぶん寺の中じゃなくで裏山だと言います。

なので一旦寺を出て、言われた通りに進むと、山の中に通じる細い林道を発見。これを登っていきます。

山を登る途中、お墓が複数あったので、一つ一つ確認しましたが、どれもクオン・デの物ではありませんでした。

しかしあきらめずに登っていくと、マップで示されたまさにその位置付近で、ついにクオン・デの墓を発見!

ついにフエの墓前で合掌することが叶いました。

この日は疲れたので、クオン・デのお墓参りを済ませるとホテルに戻りました。

翌朝、同じくフエ市内にあるファン・ボイ・チャウのお墓参りに向かいます。

ベトナム国内で非常に評価の低い、あるいは全く無名なクオン・デとは異なり、ファン・ボイ・チャウは現在もベトナム独立運動の父として顕彰されているため、墓所は立派な記念館になってるそうです。

中には日越友好を謳う日本語の紀念碑もあるそうで。(東遊運動を潰してファン・ボイ・チャウを国外追放したのは日本政府なんですけどね)

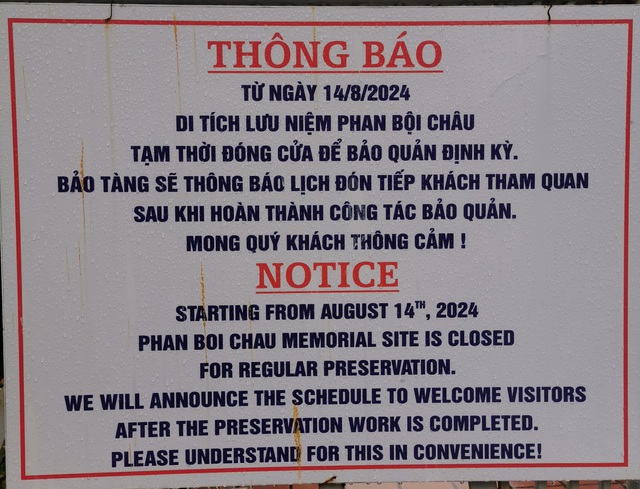

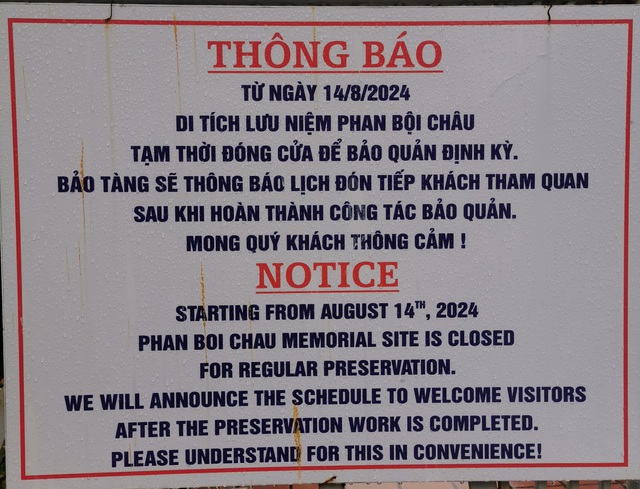

そして現地に到着

しかし、なんか門が閉まっています。

2024年8月から休館中・・・だとぉ?

ふざけんなクソー!フエに来る機会なんてそう無いんだよ。もう!

クオン・デの墓は山の中に野ざらしのなのである意味年中無休ですが、こちらはちゃんとした記念館になっている事がかえって仇になってしまいました。

しょうがないので門の前で一応合掌しましたが、これでは墓参りとは言えないでしょう。何年先になるか分かりませんが、リベンジしなくてはならなくなりました。

2024年05月06日

浅羽佐喜太郎公紀念碑を訪問

このゴールデンウィークを利用して、ずっと前から行きたかったとある史跡を訪問してきました。

それは静岡県袋井市の常林寺境内にある浅羽佐喜太郎公紀念碑です。

何を隠そう、この碑を建立したのは、ベトナム史に名を残す独立運動家ファン・ボイ・チャウその人なのです。

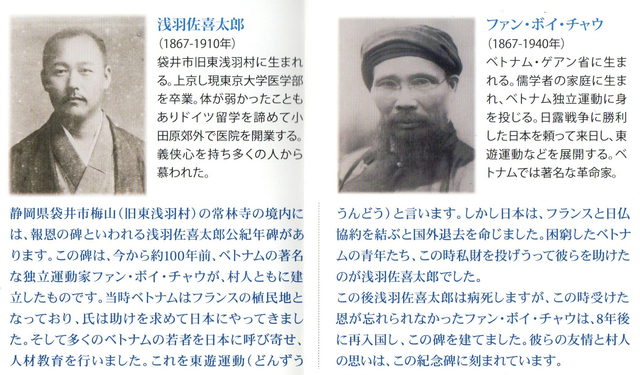

▲袋井ベトナム友好協会パンフレットより

ファン・ボイ・チャウは20世紀初頭にフランスからのベトナム独立を目指して活動した人物であり、ベトナム人の間では今も世代・地域を超えて尊敬される真の愛国者の一人です。

同じ革命家でもソ連・中国の威を借りてベトナム国民へのテロと虐殺で権力を握ったホー・チ・ミンとは大違いです。

そのファン・ボイ・チャウが約100年前の1918年に日本で建てた紀念碑を実際に訪れる事ができ、ベトナム近代史をかじる者として感無量です。

その一方で、美談に水を差すようですが、この紀念碑はあくまでファン・ボイ・チャウと浅羽佐喜太郎という個人間での友情を語り継ぐものであり、それを「日本とベトナムの友情」などと国家レベルに拡大して宣伝されているのは気持ちの悪い事です。

そもそもフランスとの関係を優先してファン・ボイ・チャウの東遊運動を潰し、国に戻ればフランスによって投獄されると知りながらベトナム人留学生達を強制送還したのは日本です。

以前訪問した東京にあるチャン・ドン・フォンの墓は、その東遊運動の中で自殺したベトナム人留学生のものです。(ただしフォンの自殺は日本政府による学生強制送還開始より前)

またこの記念碑が作られらた二十数年後には、日本軍はベトナムを含むインドシナに進駐しますが、そこでも日本はフランスによる独立派への弾圧を容認し続けます。

日本が国としてベトナムの独立を支援した事なんて一度もありません。

(後にフランスが邪魔になったので日本の軍政下でベトナム帝国という傀儡政権を建てたけど、それをベトナムの独立と見なすベトナム人はほとんど居ません)

また過去記事『あるベトナム残留日本人と家族の漂泊』で書いたように、終戦後ベトミンに参加した日本人兵士の存在も、事ある毎に「日本とベトナムの友情」あるいは「日本によるアジア解放」の例として都合良く利用されていますね。彼らは皆、個人の意思で日本政府の命令に背いて非合法に軍を離脱した人なのに、それを「日本」という主語に置き換えるのはおかしいでしょう。

僕は数年前、国賓として来日したベトナム国家主席への抗議デモに参加しましたが、それも「日本が抗議した」って事になるのかな?ならんでしょう。

とは言え、そもそも友情とは個々の人間同士の間にのみ存在するものであり、国というスケールで見れば、他国にそこまで優しくしてやる必要は無いので、別に日本が特別薄情だと言っている訳ではありません。どの国も自国の利益を最優先するのは当然の事でしょう。

ただ、そういった冷徹な利害関係=ある意味正常な判断に基づく歴史を、わざわざ美談であるかのように粉飾して、「日本人は自己犠牲の精神でアジアを解放した」などと馬鹿げた宣伝に利用する輩の多さにぞっとします。

2022年09月10日

ベトナム幼年学校

※2024年9月21日更新

在ベトナム幼年学校の黎明期(1899-1945年)

ベトナム幼年学校の歴史は1899年、当時の仏領インドシナ総督ポール・ドゥメールが、サイゴンとハノイに駐屯する二つのフランス保護軍(=フランス植民地軍麾下のベトナム人治安部隊)内に幼年学生隊を創設する指令に署名した事に始まる。

このサイゴンおよびハノイ学生隊の人数は当初、それぞれわずか10名程度であったが、その後同様の学生隊がベトナム各地に設置されるとともに規模を拡大し、これら学生隊は独立した幼年学校(École des enfants de troupe)へと発展していく。これら在ベトナム幼年学校はフランス軍幼年学校を見本としており、その教育理念および授業内容もフランス本土の物を踏襲した。

[トンキン(ベトナム北部)]

・モンカイ省幼年学校

・ヌイデオ幼年学校

・ダップカウ幼年学校

・フーランソン幼年学校

・ヴェトチ幼年学校

・ハノイ幼年学校

[アンナン(ベトナム中部)]

・フエ幼年学校(当初マンカー城塞、後にフエ城塞内に移転)

・ダラット幼年学校

・バンメトート幼年学校

[コーチシナ(ベトナム南部)]

・インドシナ幼年学校(キャップサンジャッキ*/ブンタウ市)

・トゥーダウモット幼年学校

・ザーディン幼年学校(ダカオ市)

・サイゴン幼年学校(オーマ城塞)

・ミトー幼年学校

※キャップサンジャッキ(聖ジャック岬)はドゥメール総督によって名付けたブンタウの別名で、仏領時代は主にこちらで呼ばれた。

▲ハノイ幼年学校生徒と教官[1910年]

フランス連合/第一次インドシナ戦争期(1946-1955年)

その後、十数校あった幼年学校は統廃合が進み、1950年代には以下の7校に集約された。

・第1軍管区幼年学校(ダカオ市)

・第2軍管区幼年学校(フエ市)

・第3軍管区幼年学校(ハノイ市)

・第4軍管区幼年学校(バンメトート市)

・モンカイ幼年学校(ヌン族向け)

・ダラット幼年学校*

・インドシナ幼年学校(キャップサンジャッキ/ブンタウ市)*

※ダラット幼年学校およびインドシナ幼年学校の2校はフランス軍直営、その他5校はベトナム国軍によって運営された。

▲フランス連合期の幼年学校各校の映像

▲在ベトナム幼年学校で学ぶフランス人、アフリカ人の生徒

在ベトナム幼年学校の主な生徒はベトナム人であったが、同時にベトナム在住フランス人やアフリカ系軍人の子息も入学し、人種に関係なく平等に教育された。

▲フランス軍幼年学生(Ancien Enfant de Troupe)の徽章。

在ベトナム・フランス軍およびベトナム国軍幼年学校各校でも同じ徽章が用いられた。

1954年、ジュネーブ協定によってベトナム国が領土の北半分を失うと、ハノイにあった第3軍管区幼年学校は南部に移転され、新たに設立されたミトー幼年学校に統合された。なおモンカイ幼年学校は北部失陥に伴い閉鎖された。

この当時、幼年学校各校はベトナム国政府の財政難のため存続が危ぶまれており、アメリカの支援顧問団はベトナム国防省に対し、ブンタウのインドシナ幼年学校だけを残し、その他の5校を閉鎖するよう提言したが、ゴ・ディン・ジェム首相および国軍参謀長レ・バン・ティ中将は南ベトナム領にあるすべての幼年学校を維持する事を決定した。

ベトナム共和国/ベトナム戦争期(1955-1975年)

しかしその後も財政難は続き、ゴ・ディン・ジェム総統はついに1956年6月1日、レ・バン・ティ中将に対し、計1350名の学生を擁する6校の幼年学校を、ブンタウのインドシナ幼年学校一か所に集約するよう命じた。

この際、インドシナ幼年学校は『ベトナム幼年学校(Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam)』へと改名され、以後ベトナムで唯一の国立幼年学校として1975年まで多くの卒業生を輩出する。

▲ベトナム幼年学校(旧インドシナ幼年学校)の校舎[ブンタウ, 1960年代後半-1975年]

フランスによって建設された幼年学校の中でも最大の規模を誇るベトナム幼年学校(旧インドシナ幼年学校)はベトナム共和国で最も美しい軍事学校の一つに数えられる。

広大な敷地には複数の庭園と運動場を備えており、その中に3階建てのキャンパスが3棟設けられていた。

内部はリビングはもちろん学生の寝室も広々としており、また複数の講堂、教室、図書館、クラブ、応接室を備えているなど、設備は非常に充実していた。また校内にはカトリック教会と仏教寺院も併設されていた。

▲ベトナム共和国期のベトナム幼年学校の映像

ベトナム幼年学校はベトナム共和国国防省付属の学校とされ、一般の学校教育内容も履修するが、それに加えて軍事訓練が施されるため、軍事学校として一般の学校とは区別された。

入学者は主に主力軍(陸海空軍)、地方軍、義軍、国家警察に所属する軍人の子息であり、特に戦死者、戦傷病者、退役軍人の子息が優先的に受け入れられた。

卒業後はベトナム共和国軍の兵・下士官・将校、または軍の後方支援を担う技術者・医師・教師などの進路があった。

※文献には「入学可能年齢は1956年以前は10歳から、それ以降は12歳から15歳」とあったが、当時の写真には明らかに10歳未満の生徒も多数見られる。

▲ベトナム幼年学校部隊章及びベレー章。左が1956(?)-1966年、右が1966-1975年のデザイン

1966年以前の部隊章にある『TSQ』の文字は幼年学生(Thiếu Sinh Quân)の略。

1966年以降の部隊章にある『Nhân Trí Dũng (仁智勇)』の文字は儒教における三徳すなわち「智の人は惑わず、仁の人は憂えず、勇の人は恐れない」を意味し、ベトナム幼年学校の教育理念とされた。

▲ベトナム幼年学校のパレード装

▲国軍記念日パレードで行進するベトナム幼年学校学生隊[サイゴン, 1971年6月19日]

▲1975年以降米国に避難した元ベトナム共和国軍人による幼年学校学友会の式典[米国ヒューストン, 2016年]

2016年05月04日

デガの歴史 古代~1954年

【呼称について】

このブログで頻繁に用いている『デガ(Degar)』という用語についてまだちゃんと解説を書いてなかったので、改めて説明させて頂きます。デガとはラーデ語で『森の人』を意味し、現在のベトナム中部高原(タイグエン地方)からカンボジア・モンドルキリ州の山岳地帯にかけて住むオーストロネシア(マレー・ポリネシア)語族およびモン・クメール語族系諸民族が、自らの民族集団を指して使う呼び名です。デガには大きく分けて20以上の民族が存在し、さらにそれぞれが地域や風習によって多数分派していますが、文化的には高原地帯での農耕、アニミズム(精霊信仰)、フランス領時代に広まったキリスト教信仰などがほぼ共通しています。

デガ諸民族はベトナム戦争時代、ベトナム共和国軍のコマンド部隊(CIDG)としてアメリカ軍の指揮下で共産ベトナム軍と戦いましたが、彼らは当時アメリカ兵から『モンタニヤード』、略して『ヤード』と呼ばれていました。モンタニヤードとはフランス語の『モンタニャール』の英語読みなのですが、実際にはフランス人が使った『モンタニャール』と、アメリカ人が使った『ヤード』という呼び名は、その意味するところが若干異なっています。

そもそもモンタニャール(Montagnard)とは、フランス植民地時代にフランス人がインドシナ半島の山岳地帯に住む少数民族(山岳民族)の総称として使い始めた言葉でした。ただし山岳民族と一口に言っても、広大なインドシナ半島には多種多様な民族が入り乱れて生活しており、決して一塊の集団ではありません。その上で、人種や文化の観点からあえてグループ分けをした場合、仏領インドシナ領内のモンタニャールは、中部高原に住むデガ(南インドシナ・モンタニャール)、そしてベトナム北部・ラオス・中国南部山岳地帯に住むタイ族(北インドシナ・モンタニャール)に大別されます。

アメリカ人は1961年に開始されたCIDG計画から彼らモンタニャールと関りを持つようになりましたが、当時ベトナムはジュネーヴ協定(1954年)によって南北に分断されていたため、CIDG計画に参加したモンタニャールは主にベトナム共和国(南ベトナム)領内に住む南インドシナ・モンタニャール、つまりデガであり、アメリカ兵はデガを指して『ヤード』と呼ぶようになりました。しかし東南アジアの民族事情に馴染みの無かったアメリカ兵は、モンタニャールではないチャム族、クメール族、さらには色黒のベトナム人すら見分ける事ができなかったため、単に肌の色や顔の骨格が濃いというだけで彼らをデガと混同し、『ヤード』と呼ぶ事がありました。一方、元々中国南部・ベトナム北部に住んでいたものの1954年以降北ベトナム政府による迫害から逃れるためベトナム南部に集団移住していたタイ族(北インドシナ・モンタニャール)系のヌン族もCIDG計画に参加しましたが、彼らはデガに比べて色白で顔が平たかったため、アメリカ人はヌン族を『ヤード』とは呼ばず、『チャイニーズ』と読んでいました。

このようにモンタニャールやヤードという用語は、その言葉の生まれた背景を知らないと誤解を生じ易い言葉となっています。またこれらの呼称そのものに差別的なニュアンスがある訳ではないのですが、基本的にどこの民族も、外国人に付けられた呼び名なんかより自分たち自身の言葉を大切にする物であり、彼らも近年、『デガ』という自称を民族の重要なアイデンティティに据えています。アメリカ国内のFULROの後継団体も当初はアメリカ人に理解し易いよう『モンタニヤード財団(MFI)』と名乗っていましたが、数年前より『デガ財団(DFI)』に改称しています。以上のことから、当ブログでもあえてデガという呼称を主に使っています。

関連記事

デガの歴史

【プタオの国とチャンパ王国】

デガを構成する主要民族の内、最も古い時代の物語が残っているのがラーデ族である。ラーデ族の神話によると、この世が始まった時、神はダム(Dam, 男性)とホビア(HơBia, 女性)という二人の人間を作った。これが人類(ラーデ族)の始まりであるとされている。

史学的には、中部高原には古代よりジャライ族の小国家『プタオの国』があり、プタオ(王)が政治の中心に居た。プタオには火の王(Thủy Xá)と水の王(Hoa Xá)が居り、プタオはジャライ族の守護神『プリヤ・カーン(Prah Khan:聖なる剣)』をレガリアとして所有した。

2世紀ごろ、インドシナ半島は中国漢王朝の支配下にあったが、漢の現地人官吏だった古チャム人の区連(オウレン)が西暦192年に挙兵し、チャンパ王国を興し漢から独立を果たす。近縁のチャム人が独立国家を建国した事で、その領内にあったプタオの国はチャンパ王国の一部となるが、沿岸部を中心としたチャム人政権からはある程度独立した地位を有していた。その為プタオの国は独自の外交を行っており、1601年にはチャンパと敵対関係にあるクメール(カンボジア)と友好国となる。さらにベトナム人(ヴェト族)の大南国はチャンパ王国を包囲するため、カンボジア、ラオス、プタオを同盟国として外交関係を持った。

17世紀から18世紀にかけて、チャンパの武将は大南(阮氏)軍の一員としてベトナム統一に貢献した事から、順城鎮(チャンパ王国パーンドゥランガ王朝)には自治権が与えられた。しかし1832年、大南国は方針を一変し、順城鎮は解体されてチャム人の自治権は剥奪された。1863年には『鎮静化』を名目にプタオにも大南の徴税人が配置され、中部高原もベトナム人の支配下に落ちた。これによりチャム人とデガの地位は没落し、キン族(京の民族)を自称するベトナム人による激しい迫害が始まった。

【フランス領インドシナ】

チャンパの解体から程なく、皇帝ナポレオン三世率いるフランスはインドシナ半島の植民地化を目論み、宣教師、商人そして彼らを保護するという名目でフランス軍を次々インドシナ諸国に派遣していった。そして各地の宗教、経済、軍事の実権をフランス人が握った事で、インドシナ半島はなし崩し的にフランスの植民地となった。そしてフランス領インドシナ総督ポール・ドウメル(Paul Doumer、任期1897~1902年)は軍事力で少数民族を鎮圧し、フランスへの同化政策を推し進めた。この西洋人の侵略に対し、デガ諸部族は反フランス勢力として戦い、特にデガ最大勢力のジャライ族は、長年プタオの国として独立を保ってきたことから最も抵抗した。しかし、デガで2番目に人口の多いバナール族およびラーデ族は早々に降伏し、さらにジャライ族側もプタオ(王)が独断でフランスと同盟(事実上の降伏)を結んてしまった事で抵抗は終わった。この降伏によりジャライ族におけるプタオの権威は失墜し、以後プタオは単なる宗教指導者・呪術師という地位となった。

フランスの支配下において、インドシナの多数派民族であるキン族(ベトナム人)やラオ族(ラオス人)、クメール族(カンボジア人)はいまだナショナリズムを保持していたため、フランス人は常に彼らの反乱を警戒する必要があった。そこでフランスは、少数民族を植民地経営の為に利用した。彼ら少数民族は長年多数派に迫害されていた為、フランスに協力することで自治権が得られると知ると、積極的に植民地政府に参加した。特にラーデ族は優遇され、植民地政府の秘書や工員、植民地軍兵士に登用され、フランスはその見返りに自治領の設定や教育、病院建設を行っていった。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、フランス植民地軍はベトナム人部隊(トンキン、アンナン、コーチシナ狙撃兵)と共にデガ兵士もヨーロッパ西部戦線に派遣した。

こうした植民地政府への貢献が認められ、1923年にはデガなどの少数民族から植民地政府の知事や裁判官が選出されるに至った。フランスにとって、デガはあくまで他のインドシナ多数派民族を含む『先住民(autochtones)』の一部であり、その中においては優劣をつけなかった。同時に、現地の有力者・エリート層を教化し植民地の行政をになわせる事で民衆に自治権が与えられたような印象を持たせ反乱を防ぐというフランスの手法は、近代的な教育や医療とは程遠い生活を送っていたデガにとって、それらを得るまたと無いチャンスとなった。フランスはデガの貴族や軍人を教育するためフランス本土のパリ(ソルボンヌ)大学やサン・シール陸軍士官学校へ留学させ、指導者としての教養とフランスへの忠誠心を植え付けた。

また宗教においても、1880年に最初のデガ向けカトリック修道院(28名の入信者と31名の聖職候補者を養成)が建設されたのを皮切りに、デガの村落には次々に教会が建設された。インドシナで布教を行った宣教師らは、デガが長年信仰して来たアニミズム(精霊信仰)を否定することなく、その最上位にキリスト信仰を据える事で信者の拡大に成功した。これによりデガの大多数がカトリックを信仰するに至り、1935年には371名のデガの修道女がカトリック教会に在籍した。さらにはジャライ族首長ネイ・ムルがフランス人女性と結婚するなど、デガはフランスとの同化を進めていった。

【第一次インドシナ戦争】

1945年に日本軍が降伏し第二次世界大戦が終結すると、ホー・チ・ミン率いるベトミンは『ベトナム民主共和国』の樹立を宣言した。これに対しフランスは、大戦中西部戦線の主戦場となった本土の傷も癒えぬままインドシナの再統治に乗り出し、南部ベトナム反乱鎮圧(マスターダム作戦 / War in Vietnam)を開始した。この作戦にはインドシナで日本軍の武装解除を担当していたイギリス軍と、降伏後連合軍司令部の指揮下に入った日本軍も参加した。これにより都市部の治安は回復し、中国軍の追い出しにも成功した。しかし1946年にイギリス軍・日本軍がインドシナから撤退すると、ベトミンによるフランス植民地政府への攻撃は激しさを増し、第一次インドシナ戦争開戦に突入した。

この中でフランス植民地政府は、インドシナ連邦内の各少数民族に自治領を与えることで、自らを多数派民族から少数民族を護る保護者と位置付け、少数民族からの支持を得ようと試みた。1946年、フランスはデガに対し自治領『南インドシナ・モンタニャール国(Pays Montagnards du Sud Indochinois)』を与え、特にジャライ族からの支持を得るべく「プタオの国の後見人」を自称した。(ただし当時すでにプタオという地位そのものに政治的権威は無かった)

1948年、ベトナム(トンキン・アンナン・コーチシナ)が植民地という立場から昇格し、フランス連合内の『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』として独立した。これに伴い、フランスが制定した少数民族自治区はベトナム国政府に引き継がれ、1950年に『皇朝疆土(Hoàng triều Cương thổ)』として統合された。皇朝疆土は、ベトナム国国長(=阮朝皇帝)バオダイが少数民族に下賜した土地という意味で、実質的な自治領として1954年まで機能していた。

またベトナム国発足に伴いフランス植民地軍内のベトナム人部隊がベトナム国軍へと再編された事で、デガで構成されていた『南アンナン・モンタニャール狙撃兵大隊』は北インドシナ・モンタニャール部隊と統合され、ベトナム国軍の一部へと改編された。

しかし、1954年にフランスがインドシナからの撤退を開始すると状況は一変する。ジュネーヴ協定によって北ベトナムにホー・チ・ミン政権(ベトナム民主共和国)が誕生し、また南ベトナムでも1955年に反仏派のゴ・ディン・ジエム政権(ベトナム共和国)が成立したによって少数民族は自治権を剥奪され、民族自治区は全て消滅した。そして南北ともに少数民族に対するベトナム人(キン族)からの迫害が再び始まった。デガはその後、FULRO闘争などを通じて1946年に設定された南インドシナ・モンタニャール国の復活を求め戦い続ける事になる。

※1960年代以降のデガの歴史については過去記事『CIDGの人々』参照

▲南インドシナ・モンタニャール国旗(1946-1950年)

▲デガ兵士に勲章を授与するベトナム国国長バオダイとフランス軍ジャン・ド・ラトル・ド・タシニー将軍(バンメトート 1950年)

▲デガで構成されたベトナム国軍第4師団第28大隊の兵士

【参考文献】

『ベトナムの少数民族』 菊池一雅 1988年

『世界地理風俗大系〈第8巻〉インドシナ半島』 誠文堂新光社 1963年

『ベトナムの少数民族定住政策史』 新江利彦 2007年

『世界民族大百科』 日本メール・オーダー 1979年

その他フランス軍公式サイトなど

【あとがき】

実はこの記事のほとんどは2年ほど前に書いたものなのですが、第二次世界大戦や第一次インドシナ戦争期のデガに関する資料がなかなか集まらなかったので、下書きのままずっとほったらかしにしていました。でも、このまま寝かせておいても意味が無いので、とりあえず暫定版という事で公開しちゃいました。今後もっと掘り下げていきます。

Posted by 森泉大河 at

01:00

│Comments(4)

│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1945-1954│19世紀-1914│1914-1918│古代~近世│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │デガ