2021年09月11日

調査中のベトナム軍インシグニア ①射撃技能章

※2021年11月3日更新

射撃技能章(Chứng nhận Thiện xạ)については、海外のコレクターが実物とされるものの画像を公開していたので、その存在は認識していたものの、当時の写真や資料でこのバッジを見た事が無かったので、本当にこれらのバッジがベトナム軍の物なのか疑わしく思っていました。

しかし今日、別件でパソコンに保存してあるトゥドゥック歩兵学校(予備士官学校)の写真を見返していたら、このバッジらしき物が写っているではありませんか!

ベトナム軍には他に似たような徽章は無い(はず)なので、おそらく射撃技能章(星付き)で間違いないと思います。

今まで全然気付かなかった。なんだ、前から使用例の写真持ってたんじゃん。

ただし、この写真のバッジには、上のコレクター所蔵品のようなライフルの造形はありません。

画像が不鮮明ですが、バッジの中央にはなんだか黄色い小さな図柄が付いています。

これは推測ですが、僕はこの写真のバッジ中央にある図柄は、ピストルではないかと思ってます。

正体が判明しました。新たにこちらの記事に記載してあります。

こちらはネットで見つけたクアンチュン訓練センター発行の射撃技能章の証書ですが、これにはM16ライフル(Súng M.16)の射撃技能を認定する旨がタイプされており、さらに証書上部には例のバッジの意匠と共に、COLT(=M1911A1ピストル)、M79グレネードランチャー、M60マシンガンと、M16ライフル以外の各銃器の名称も載っています。

つまり射撃技能章には少なくともライフル、ピストル、グレネードランチャー、マシンガンの4種類が存在していたことが推察されます。

そしてこの中で、図柄が比較的小さくなりそうなのはピストルしかないので、おそらく上の写真のバッジはピストル(M1911A1)の射撃技能章であろうと考えられます。

とは言え、ライフル以外の射撃技能章の鮮明な画像はいまだ見た事が無いので、引き続き写真を探していきたいと思います。

2020年11月14日

11月の教練会および撮影会

①第2回ヴァンキェップ訓練センター教練会

第1回から1年半も間が空いてしまいましたが、第2回教練会を開催しました。設定は前回と同じく1970年頃のベトナム共和国軍ヴァンキェップ訓練センターにおける地方軍新兵教育です。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

②ベトナム陸軍空挺師団(1969~1971年頃)

7月に行った動画撮影会に引き続き空挺師団で集まりました。ただし前回はマウタン(テト攻勢)中の1968年という設定でしたが、今回はそれより少し後の1969~1971年頃を想定しているので、パステルリーフ(レンジャー・エアボーン)迷彩服や、M1967個人装備も織り交ぜています。

③ベトナム陸軍歩兵およびバオアン(1951-1953年頃)

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

なお、この他にもトゥドゥック歩兵学校の士官候補生という設定でも写真を撮ったのですが、後日、ベテランの方々から考証間違いを指摘(というか陰口)されたので、今回の写真はお蔵入りとします。

他人の粗探しをしては悪辣な言葉を放ち悦に入る小人が多ければ多いほど、我々は都度それを修整し、より完璧に近づいていく。他人を嘲笑う事で自分の惨めな人生を慰め、もうすぐやって来る死という現実から目をそらす哀れな老人たちに感謝しよう。

2019年03月25日

第一回教練会(ヴァンキエップ訓練センター)

一昨年より構想しておりました、ベトナム共和国軍の国立訓練センターにおける新兵教育を想定した教練会を開催しました。

【設定年代・場所】

1970年頃 第3軍管区フクトゥイ省ブンタウ ヴァンキエップ訓練センター(TTHL Vạn KIếp)

【演じる部隊】

ヴァンキエップ訓練センター タインタイ大隊(地方軍新兵教育隊)

【実施した教練の内容】

・個人の基本教練(各種基本姿勢、敬礼、回れ右など)

・集団行動(集合や行進など)

・小銃の取り扱い(各種基本姿勢)

・射撃訓練(小銃・手榴弾)

写真だけ見るとカッコいいんですが、実際の教練では教官役の私自身がよくわかっていない部分が多く、訓練生役の皆さんに色々指摘を受けながらの指導(ごっこ)となりました。

以前、SAITAMA101さんの教練会に参加させて頂いた際に、一日かけてみっちりご指導いただいたのですが、やはり時間が経つと細かい部分を忘れてしまいますね・・・

次回までにちゃんと勉強しておこうと思います!

おまけ

今回教練会を開催するにあたって参考にした、ヴァンキエップ訓練センターにおける地方軍への訓練を撮影した実際の動画

ヴァンキエップ訓練センター 1970年2月10日

ヴァンキエップ訓練センター 1970年2月13日

2017年09月13日

TTHL/QGインストラクターのヘルメット

※2024年9月21日更新

近々、ベトナム共和国軍リエナクトメント兼撮影会兼勉強会として、基本教練会を友人たちと行う予定です。シチュエーションとては、1960年代末から1970年代前半の国立訓練センター(Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia (TTHL/QG))の新兵教育を想定しています。TTHL/QGは全国に少なくとも10か所*設置されていたベトナム共和国軍の訓練センターで、兵卒から士官候補生まで、陸海空軍・海兵隊・地方軍・義軍を含む、共和国軍に入隊した全ての者が最初に基本教育を受ける場所です。

戦術 Chiến Thuật (CT): 障害物走や行軍、戦闘行動など戦闘訓練を担当

体育 Thể Dục (TD): 体力錬成を担当

総括 Tổng Quát (TQ) : 訓練全体を統括

今度は新潟に1週間出張中なので、ネットカフェで記事書いてます。

僕が今現在把握しているTTHL/QGは以下の通りです。

【第1戦術地区/軍管区】

ドンダ国立訓練センター (TTHL/QG/Đống Đa)

フアケム国立訓練センター (TTHL/QG/Hòa Cầm)

ドンダ国立訓練センター (TTHL/QG/Đống Đa)

フアケム国立訓練センター (TTHL/QG/Hòa Cầm)

【第2戦術地区/軍管区】

ラムソン国立訓練センター (TTHL/QG/Lam Sơn)

フーキャット国立訓練センター (TTHL/QG/Phù Cát)

プレイク/トュルンション国立訓練センター (TTHL/QG/Pleiku / Trường Sơn)

ラムソン国立訓練センター (TTHL/QG/Lam Sơn)

フーキャット国立訓練センター (TTHL/QG/Phù Cát)

プレイク/トュルンション国立訓練センター (TTHL/QG/Pleiku / Trường Sơn)

【第3戦術地区/軍管区】

クアンチュン国立訓練センター (TTHL/QG/Quang Trung)

ヴァンキェップ国立訓練センター (TTHL/QG/Vạn Kiếp)

クアンチュン国立訓練センター (TTHL/QG/Quang Trung)

ヴァンキェップ国立訓練センター (TTHL/QG/Vạn Kiếp)

ソンマオ国立訓練センター (TTHL/QG/Sông Mao) ※2017年9月24日追記

【第4戦術地区/軍管区】

チーラン国立訓練センター (TTHL/QG/Chi Lăng)

カオラン国立訓練センター (TTHL/QG/Cao Lãnh)

チーラン国立訓練センター (TTHL/QG/Chi Lăng)

カオラン国立訓練センター (TTHL/QG/Cao Lãnh)

▲ベトナム共和国軍の教育機関の部隊章

教練会開催の言い出しっぺの僕は今回、インストラクター役を務めることとなったので、TTHL/QGにおける教練を再現するにあたり、教練内容に加えてインストラクターとしての衣装もちゃんと用意しなくてはと思い、当時の写真を整理・分析してみました。またそれに当たって、複数の共和国軍ベテランの方々から貴重な情報を提供していただけましたので、この場を借りて御礼申し上げます。

まず、TTHL/QGのインストラクターには、大きく分けて『教導』と『訓練』の2種類の職種があり、それぞれに士官(教官・主に尉官)と下士官(助教・軍曹・曹長クラス)が存在します。教導と訓練の違いについては、ある程度想像はできますが、まだはっきりとは言えないので今後の課題としていきます。

次に、彼らが訓練時に被るヘルメットライナーには、担当する訓練に応じてその役職名がペイントされており、多くの場合一目でそのインストラクターが士官なのか下士官なのか、何の訓練を担当しているかが分かるようになっていました。ただし後述するように、そのペイントは完全に統一されていた訳ではなく、訓練センターそれぞれや、時代によっても変わってくるため多数のパターンが見られ、僕もそれを完全に把握するまでには至っていません。

教導士官および教導下士官

(Sĩ Quan Hướng dẫn / Hạ Sĩ Quan Hướng dẫn)

ヘルメットライナーの正面に担当する訓練名(略語)が赤字で書かれ、全周に白と水色のライン(士官は上下、下士官は下のみ水色)がペイントされています。側面には何も描かれません。訓練センターで最も多く目にするパターンです。

【訓練名】

武器 Vũ Khí (VK): 射撃や整備など基本的な武器の取り扱いを担当

戦術 Chiến Thuật (CT): 障害物走や行軍、戦闘行動など戦闘訓練を担当

体育 Thể Dục (TD): 体力錬成を担当

総括 Tổng Quát (TQ) : 訓練全体を統括

訓練士官および訓練下士官

(Sĩ Quan Huấn luyện / Hạ Sĩ Quan Huấn luyện)

ヘルメット正面に階級章がペイントされ、両側面には担当訓練と訓練センター名が略語で記されます。各センターによってラインのデザインが大きく異なります。

訓練士官 Sĩ Quan Huấn luyện

訓練下士官 Hạ Sĩ Quan Huấn luyện

不明なもの

訓練員 Huấn Luyện Viên (HLV)

『教導』のように白・水色ラインがペイントされているものの、両側面には『訓練』のように担当とセンター名が書かれている例があるため、そのどちらなのか、あるいはどちらでもない他のカテゴリーが存在していたのか未だ不明です。(実物画像: Francois Millard氏コレクション)

幹部 Cadre

フランス語で幹部を意味する"CADRE"とペイントされています。1962年にフアケム演習場で撮影された訓練の映像の中に見られます。しかしこの映像以外にこのパターンはまだ確認できておらず、またフランス語で書かれていることからも、1960年代の早い時期に撤廃されたパターンだろうと予測しています。

教導士官ヘルメット作成!

さて、ある程度ペイントのパターンが出そろったところで、今回の教練会で使うヘルメット作りを始めます。

今回の設定は、比較的映像資料の多いヴァンキェップ訓練センターとし、他の設定でも使いまわせるようセンター名の入らない教導士官のヘルメットを作りたいと思います。

▲ヴァンキェップ訓練センターにおける義軍兵士への訓練 [1970年2月10日]

素材は以前つるつるヘルメットを作る際に買った安っすいレプリカM1のライナー。これなら失敗しても痛くありません。

それを缶スプレーと筆塗りで塗装していきます。

そして完成したのがこちら。

今回、正面の文字はTQ(統括)としましたが、実は文字は塗装ではなく赤いカッティングシートを貼ってあるだけなので、今後教練内容によってVKやCTなど他の文字にも変える事が出来るようになっています。

ヴァンキェップ訓練センターの自家製プリント部隊章も出来たし、あとは服に縫い付けるだけです。

おまけ

ヴァンキェップの訓練兵の左胸ポケット上には白や赤、青色の三角形の布が縫い付けられているのをよく目にします。

そのうち白色については、ヴァンキェップ教育隊の『タインタイ(※)大隊』を意味しているという事が当時の映像から判明しました。

※阮朝の第10代皇帝 成泰帝(Thành Thái)の事

布を三角に切って貼るだけなので、さっそく真似してみたいと思います!

2016年01月05日

あけおめこ とよろ!

※2024年6月26日更新

元日は、いつものベトナム寺で初詣。5年ほど前から、正月はこのお寺で過ごすのが習慣になってます。

今年は一緒に行く仲間も増えて、尼さんのベトナム語の説法を隣でリアルタイム翻訳してもらえて、とても有意義なものとなりました。

これで今年もベト充間違いなし!

半年前に、軍装ガイドは年内に仕上げたいって書いたけど、全然無理でしたね。

当初は歩兵・レンジャー・空挺・海兵の4兵科を一冊で紹介するつもりでしたが、その後載せたい情報が増えていって描かなくてはいけないイラストが増えすぎたので、形式を変えようと思います。

まず最初に歩兵部隊共通の『被服・個人装備』編を作っちゃって、その後に『歩兵師団・地方軍・レンジャー』編、次に『空挺・海兵』編など部隊ごとに作れば、毎回同じ話を書かなくて済むし、作業ペースも余裕が出るだろうと思索中。

昨年12月から急に忙しくなってしまい、1月も当分、自宅でゆっくりパソコンに向かう時間は無さそう。

空挺師団降下課程 (1969年10月4日 サイゴン キャンプ“ホアン・ホア・タム”空挺師団本部)

米軍アドバイザーによるベトナム空挺師団への講習会・模擬戦闘展示 (1968年9月9日)

空挺師団を視察するグエン・バン・テュー総統 (1971年3月31日クアンチ省ドンハ)

人民自衛団(NDTV)ビントイ村訓練校における女性隊員の射撃訓練 (1969年8月10日 ザーディン省ビントイ)

タイニン人民自衛団の射撃訓練 (1974年1月12日 タイニン省)

レンジャー訓練センターにおける訓練(1965年10月19日 カインホア省ドゥックミ)

2014年06月05日

ヘルメットと腕章

先日、南ベトナム軍の軍犬隊(QK)の腕章を入手したので、ついでに軍犬隊同様、部隊専用のヘルメットマーキングと腕章を着用する部隊をまとめてみました。

まずは言わずと知れた

軍警隊(Quân Cảnh, QC)

第2軍警大隊に逮捕される兵士(恐らくCIDG)

軍警隊はその名の通り軍の規律を監督する部隊で、また国家警察と共同で後方地域の保安・治安任務にも当たりました。

軍警隊司令部は総参謀部の直下に置かれ、各部隊の命令系統から独立した機関でした。

軍警隊は軍管区ごとに各1個大隊が配置され、I~IV軍団(軍管区)は第1~4軍警大隊が、首都特別管区は第6軍警大隊が担当しました。また、第5軍警大隊は即応予備部隊として要請に応じ全国に派遣されました。

同時に、各歩兵師団や海軍、空軍などには専属の軍警中隊(もしくは分遣隊)が常駐します。

この他、軍警隊は全国に5ヶ所の捕虜・共産兵収容所を運営していました。(ベトコンは外国軍ではなく国内のテロリスト・政治犯なので捕虜ではなく犯罪者と扱われるが、一般犯罪者とは区別され軍警隊が管理する)

※2017年6月5日修正

こちらに新たに入手した資料も交えた部隊の一覧を掲載しました。

ちなみに軍警隊の採用基準は身長168cm以上、体重65~70kgの範囲内と、当時のベトナム人としてはかなり大柄な(かつ太ってはいない)人しか入れませんでした。

※2019年10月9日訂正

軍規員(Quân Kỷ, QK)

ヘルメット・腕章に"QK"と入る部隊は軍犬隊ではなく、同じくQKと略す軍規員(Quân Kỷ)という職種でした。

軍法に則り捜査・逮捕権を持つQC(軍警隊)ほど強い職権を持つ組織ではなく、隊内の秩序維持を担う風紀委員的な役割の隊員だったそうです。

ヘルメットのペイントや腕章は知っての通りアメリカ陸軍憲兵隊(MP)から影響を受けたものですが、南ベトナム軍では軍警隊に限らず、その他の警務・保安系の部隊でも使われていました。

軍警隊の配下というわけではなく、国防省内の軍犬課(Nha Quân Khuyển)という部署が所管する独立した組織です。

部隊としては軍犬訓練補充センター(Trung tâm Huấn luyện và Bổ sung Quân khuyển)と各軍犬センター(Trung tâm Quân Khuyển)から構成されており、軍用犬・調教師の育成と共に、各部隊・軍警・警察の軍犬担当者への教育も行っていたようです。

▲そしてこれが今回入手したQKの腕章。僕は犬が好きなので、南ベのワンちゃんグッズとして買いました。

僕はあまり保安系部隊のグッズを集める気はなかったのですが、QKなら軍犬隊そのものに所属していなくても、各部隊の軍犬部隊という事でQKの腕章を付ける事は有り得そう。

つまり腕章さえあれば、ヘルメットとか革のベルト一式とか用意しないでも、手持ちの服に付けるだけででお手軽にコスプレできるんじゃないか?という淡い期待で購入w

統制員(Kiểm Soát, KS)

『統制』とは軍警や軍犬のように独立した部隊ではなく、軍隊の指揮系統において作戦の遂行を監視・監督する役職の事で、アメリカ軍で言う"Control"に当たります。

南ベトナム軍はもともとフランス軍の一部であったため、1950年代まで軍の指揮システムは完全にフランス軍のスタイルを引き継いだものでした。

しかし60年代に入りアメリカによる援助が本格化すると、南ベトナム軍はアメリカ軍との共同作戦を念頭に置き、軍事指揮システムを細部に至るまでアメリカ軍式(つまりNATO軍標準システム)に変更、統一化を目指すようになります。

この統制員も、そうしたアメリカ軍式指揮システムの導入によって生まれた部署ではないかと推測しています。

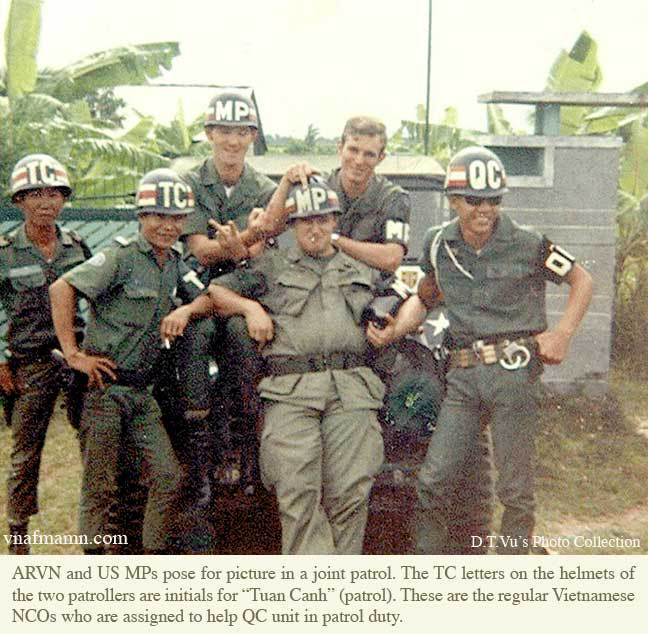

国家警察 警ら隊(Tuần Cảnh, TC)

左端の『TC』と書かれたヘルメットを被る二人は、一見上で紹介した軍の保安部隊と同じように見えますが、実は彼らは軍人ではなく警察官です。

よく見ると肩の階級章や右袖の分署パッチからも彼らが警察官だという事が分かります。

国家警察の中で軍隊っぽい見た目の部署と言うと『野戦警察(CSDC)』が有名ですが、他にも『河川警察(GC)』などは出動時は野戦服をメインに着用しており、TCもまた軍の軍警隊と共に都市部の治安任務にあたる武装警ら隊と言ったところのようです。

保安隊(An Ninh, AN)

まだ正確な情報は得られていないのですが、恐らく基地警備を行う保安隊だろうと思われます。

軍法に基づき司法・捜査権を持つ軍警隊とは異なり、保安隊は純粋に基地内外の警備を任務としていたようです。

※2017年6月6日訂正

正しくは、保安隊は政治戦総局軍事保安局(Cục An Ninh Quân Đội)に所属する防諜部隊で、軍内部のスパイ摘発などを任務とする内務調査部隊でした。

騎兵科(Kỵ Binh, KB)

保安部隊だけでなく、兵科部隊も儀仗の際に部隊ペイントが施されたヘルメットを使っていたようです。

横のラインが騎兵(機甲)科のイメージカラーであるブルーになってますね。腕章は見られません。

ただし、僕が見たことあるのは騎兵だけで、他の兵科でも同様に使われていたかは未確認です。

教育隊 / 軍事教育総局(Tổng Cục Quân huấn)

▲ヴァンキェップ国家訓練センター(Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp)の職員

『軍事教育総局』は士官学校を含む各種学校・訓練センターを所管する国防省・総参謀部の部局で、要は教育隊の教官・助教・職員です。

これら教育隊(一部の学校で学生も)では、学校ごとに独自のマーキングのヘルメットが使用されました。ただし教育隊も腕章は付けません。

南ベトナム軍の教育隊は一般兵が訓練を受ける国家訓練センターだけで全国に9ヶ所、士官学校(軍医・政治戦・警察含む)が全軍で8校、その他各種兵科学校や軍事(指揮幕僚)大学、語学学校など多数あるので、個々の解説はまたの機会に。

よく分からない部隊

右の二人は正面の文字が見えず正体不明。緑色っぽいラインが入っていますね。

部隊章は『首都特別管区隊』に見えなくもないんだけど、なんか違う気もする。

側面の文字は普通、その部隊の中での部署を示すので、"BT"と略す部署もしくは地名だと思いますが、それが何なのか思いつきません。

※2017年6月6日訂正

キャプションにファンティエットでの撮影とある事から、BTは同市を省都とする『ビントゥアン省』の略と思われると、情報を頂きました。恐らくそれで間違いなさそうです。ただし、地名が分かっただけで具体的にどういう組織なのかは依然不明なので、引き続き調べていきます。

PV(空軍?)

これははっきり"PV"と書いてあるけど、何の略なのかさっぱり不明。ただし、胸に空軍を示すパッチが付いています。

隣にいる軍警も胸に空軍パッチを付け、ヘルメットの側面にも20~という部隊番号が見えるので、この軍警は空軍に派遣された第203軍警中隊という事が分かります。

と言う事は、一緒に写っているこのPVは、空軍側の保安要員とか?

今後も調べていきたいと思います。

※2017年6月6日訂正

PVは『防備(Phòng Vệ)』の略で、空軍基地の地上警備隊であるとの情報を頂きました。なるほど~

Posted by 森泉大河 at

14:26

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│コレクション│被服・装備│QC/軍警│式典│CSQG/国家警察│軍犬隊│TTHL/訓練センター

2014年04月18日

素晴らしきYoutube動画

※2024年4月13日更新

最近Youtubeに上がってるベトナム戦争期の記録映像がマジで素晴らしい!

今まで何千枚も当時の写真を見てきたのに、初めて見るような映像が次から次へと出てきます。

また写真では分からない、兵士の動きや雰囲気も動画ならビンビン伝わってきますねぇ。サイコーです。

今回はその中から、つい見入ってしまった興味深い動画をいくつかご紹介します。

PRU(1968年8月31日)

南ベトナム領内で村落探索をしているアメリカ陸軍第1歩兵師団第18歩兵連隊第2大隊を記録した映像ですが、なんと南ベトナム軍(正確には省政府が所管する準警察部隊)のPRU(Đơn Vị Thám Sát Tỉnh, 省探察隊)が同行し、通訳や捜索の指導をしていました。PRUの動画なんて初めて見ましたよ。

確かに米軍の一般歩兵部隊は対ゲリラ戦に関しては素人なので、グリーンベレーに一から特殊作戦を叩き込まれたPRUが、オブザーバー兼通訳として歩兵部隊を指導するのは理にかなっていますね。

なお、PRUやプロジェクト・フェニックスは『CIAが雇った殺戮部隊』などイメージ先行の誇張した内容で語られがちですが、実際の活動は1961年以来ベトナムで幾度となく行われてきた典型的な対ゲリラ作戦の一つに過ぎないと僕は考えています。

なので、PRUは秘密傭兵部隊などではなく、れっきとした政府軍の地方部隊の一つです。逆に言えば、プロジェクト・フェニックスと同等の掃討作戦が十数年間もの長きに渡って繰り返されたのがベトナムという戦場でした。

この部隊の目的はCIDG部隊とまったく同様(※)で、ベトコンの活動が疑われる地域に政府軍部隊が村落単位で駐屯し、その地域の防衛・防諜を担うと同時に、医療支援等の民事心理戦を行って住民をサイゴン政府側に抱き込む事を目的としていました。

こうする事によって、住民に対しベトコンへの関与があれば容赦なく攻撃するという脅しになると同時に、住民自身にサイゴン政府への帰属・自衛意識を芽生えさせてベトコンを密告させる等、敵に浸透する隙を与えない体制作りが作戦の肝と言えます。

これはまさしく、CIA・グリーンベレーが指導する対ゲリラ作戦の典型であり、ベトナム以外でも韓国や中南米、ラオス、タイでも成果を挙げた効果的な戦術でした。

※そもそものCIDG計画はこのように国境地帯の村落の防衛のみを目的としており、マイクフォース等の大規模な戦闘部隊への発展は後になって考案されたものでした。

LLDB訓練センター (1970年6月23日)

テコンドー道場

当時南ベトナムは韓国と強い同盟関係にあり、軍の徒手格闘訓練にも韓国から伝わったテコンドーを取り入れていました。

胸に太極旗をつけた黒帯のインストラクターは韓国人のようですが、韓国軍アドバイザーなのか民間のテコンドー指導者なのかは未確認です。

特筆すべきはLLDB隊員の道着で、左胸にLLDB部隊章、右胸に青地のネームテープが縫い付けられています。超カッコイイ!

CIDGへの訓練

上のテコンドー道場と同じくLLDB訓練センターで撮影されたCIDG部隊の訓練の様子。

背中側につけたアーモポーチが重さで揺れないよう、ポーチのベルトをサスペンダーに引っ掛けていますね。

また、帽子の内側が、ブリムの端の部分までレスキューパネル代わりのオレンジ色の生地になってて珍しいと思います。

CIDGへの徒手格闘訓練

LLDBによるCIDGへの訓練風景。LLDBとCIDGの関係がよく分かる動画だと思います。

CIDGは初めからLLDB所管の部隊であり、グリーンベレーはあくまでLLDB付きのアドバイザーという体でCIDGを指揮していました。

トゥドゥック歩兵学校(1971年10月)

トゥドゥック歩兵学校(Trường Bộ Binh Thủ Đức)における野戦訓練の様子。

校名は歩兵学校ですが、実際には陸軍の予備士官学校です。詳しくは過去記事『陸軍予備士官候補生(SVSQTB)』参照

ドンデー下士官学校(1971年10月)

ドンデー下士官学校(Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế)における訓練の様子。

助教のヘルメットのマーキング、側面は見えるけど正面の図柄が未確認なので気になります。

婦人兵学校(1966年)

婦人兵学校(Trường Nữ Quân nhân)で教鞭をとるアメリカ陸軍WACアドバイザーを取材した映像です。

ベトナム人の女性教官が婦人兵学校のパッチをつけているのに注目!実際にこのパッチが使われてるの初めて見ました。

婦人兵学校の部隊章

この他にも、非常に良い映像がまだまだ山ほどありました。

今後もぼちぼち載せてみようかと思います。

Posted by 森泉大河 at

19:16

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SVSQ/士官候補生│NQN/婦人将兵│PRU/省探察隊│TTHL/訓練センター

2013年11月08日

予備士官候補生(SVSQTB)

※2024年2月3日更新

※2024年3月19日更新

※2024年4月13日更新

今回はその予備士官候補学校がどんな歴史を辿ったか分かる範囲でまとめましたので、どうぞご覧下さい。

トゥドゥック予備士官学校

第1次インドシナ戦争中の1949年、フランスはベトナム人の独立運動を沈静化させフランスのコントロール下に置くため、阮朝最後の皇帝バオ・ダイ(保大帝)を首班とする"ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)"を建国した。しかし首都サイゴンのあるコーチシナ地方は、依然フランスの直轄領としてベトナム国政府に対し自治権を有するなど、実質的にフランス領インドシナ連邦の一部である事に変わりはなかった。

ベトナム国には、建国と同時にベトナム国軍(Quân đội Quốc gia Việt Nam)が設立された。ベトナム国軍は、それまでベトナムに駐屯していたフランス植民地軍を名目上改編しただけで実質的にはフランス軍そのものであったが、最終的には総兵力23万人の巨大な組織に成長し、インドシナ平定のため編成されたCEFEO(極東フランス遠征軍団)の中核を成した。

▲バオ・ダイ帝の閲兵を受けるベトナム国軍第1空挺大隊(1951年)

戦争が長期化していく中で、ベトナム国軍(=植民地軍)を指揮するフランス人将校がいずれ不足する事は明らかだった。それを補うため、フランス軍はベトナム兵を将校として教育するダップダ・ベトナム士官学校(Trường Sĩ quan Việt Nam Ở Đập Đá)を1948年に設立していた。ダップダ校は1950年にダラットに移転し、ベトナム国陸海空軍の幹部将校を育成するダラット統合武備学校(Trường Võ bị Liên quân Đà Lạt)へと拡大していた。また、将校・下士官を養成する地方軍事アカデミーをハノイ、フエ、サイゴンの3ヶ所に設置した。

しかし、それでも必要とされる十分な人員を確保できなかった事から、フランス軍は1950年5月11日から1951年10月1日にかけて、ベトナム国軍の士官候補生を教育する二つの予備士官学校 (Écoles d'officiers de Réserve) を設立した。一つはサイゴン西部トゥドゥック地区タン・ニョン・フーの丘に建設されたトゥドゥック予備士官学校(Trường Sĩ quan trừ bị (SQTB) Thủ Đức)で、1954年までに累計5368名のベトナム人将校を育成した。もう一つはベトナム北部ナムディン省に建設されたナムディン予備士官学校(Trường sỹ quan Trừ bị Nam Định)であったが、第1期(1951年10月1日~1952年6月1日)の255名を教育した時点でナムディン校は解散され、以後予備士官(SQTB)の教育はトゥドゥック校に一元化された。こうして1951年から54年の間、この2校で教育を受けた将校は合計5623名に上り、卒業後は中尉に任官してベトナム国軍(=フランス軍)の各部隊に配属されていった。

▲初期のトゥドゥック予備士官学校(仏語:Les Écoles des Cadres de Réserve de Thu-Duc)

▲トゥドゥック予備士官候補生4期(1954年)

1954年、ディエン・ビエン・フーの戦いに敗れたフランスはついにインドシナ連邦の維持を諦め、ジュネーヴ協定でベトナム民主共和国(北ベトナム)の独立を認めた。こうして第1次インドシナ戦争は終結したが、同時に南部はフランスのコントロール下にあるベトナム国(南ベトナム)が引き続き統治するとし、ここにベトナムの南北分断は決定的となる。その後、終戦に伴いフランス軍部隊の多くは引き揚げたが、ダラットおよびトゥドゥックでの士官教育はそのまま継続された。ダラットは将来のベトナム国軍幹部を育成するエリート校で、卒業後に陸海空軍いずれかの士官に任官する。トゥドゥックは予備士官学校として、予備士官の育成を行った。

1955年、もともとフランスによる支配に否定的だったベトナム国首相ゴ・ディン・ジェムは、フランスの意に従うだけのお飾りの元首でしかなかったバオ・ダイ帝を追放すべく、ベトナム国の政治体制を問う国民投票を行った。その結果バイ・ダイは失脚し、ジェムはベトナム共和国(Việt Nam Cộng Hòa)の樹立を宣言して南ベトナムをフランスによる政治的支配から独立させた。同年、トゥドゥック予備士官学校はベトナム共和国軍(QLVNCH)の士官学校として規模を拡大し、兵科ごとに専門の士官を教育する歩兵・機甲・砲兵・工兵・通信学校の5校が併設された。また、フランスに代わってアメリカ軍の軍事援助が本格化し、MAAG(軍事支援顧問団)がトゥドゥックでの教育の支援に当たった。

1961年10月、ベトナム戦争の拡大に伴って専門技能を持った兵士の需要が高まったことから、歩兵・機甲学校以外の3校はトゥドゥックから分離され、士官教育ではなく技術教育を行う専門教育隊に改編された。専門分野が分離した事で、トゥドゥックは高級将校の育成に必要な一般軍事学問の習得に特化できたため、校名も予備士官学校からトゥドゥック武科学校群(Liên Trường Võ khoa Thủ Ðức)へと改称された。(武科学校群への改称は1954年とする文書もある)

2年ほど経った1963年8月1日、校名は再び"トゥドゥック予備士官学校"へと戻された。しかしフランス軍の予備士官学校として名付けられたこの校名は、フランスから独立後、そぐわないとして批判もあった。

トゥドゥック歩兵学校

1964年1月、機甲学校もトゥドゥックから分離され、トゥドゥックにおける兵科教育は歩兵のみとなった。これに伴い、校名はトゥドゥック歩兵学校(Trường Bộ Binh Thủ Đức)へと改称された。なお、歩兵学校となった後も、士官課程は引き続き予備士官(SQTB)と呼称された。トゥドゥック校自体では歩兵科のみだったが、実際には砲兵学校、機甲学校、通信学校、工兵学校、行政学校、輸送学校、武器学校、軍事情報学校、コマンド学校、需品学校、福祉学校、政治戦大学などベトナム共和国軍のほとんどの教育機関が合同でトゥドゥックでの士官教育に関わっていた。

トゥドゥックへ入学するには第1バカロレア試験(後期中等教育の終了を証明する国家試験)に合格するか、もしくは学校卒業後、4年以上軍で勤務した准尉である事が条件とされる。南ベトナムではフランスの学校教育制度を継承しており、小学校は5年制、中学校は7年制(中高一貫)。中学第2学年(中学6年生)で第1バカロレア試験を受験し、第1学年(7年生)で第2バカロレア試験(大学入試)を受験する。当時中学校は義務教育ではないので、それを卒業し、かつバカロレア試験に合格できるのは、富裕層の家庭の中でも一握りのエリートのみである。

トゥドゥック歩兵学校の使命は士官候補生の教育、訓練、そして祖国への奉仕者たる共和国軍将校に相応しい人格育成にあり、教育期間は9ヶ月間のカリキュラムから構成されている。

トゥドゥックに入学した学生はまず、サイゴン市北西部ホクモン地区に位置する"クアンチュン訓練センター(Trung tâm Huấn luyện Quang Trung)"で3週間の基礎教育を受ける。クアンチュンはベトナム共和国軍の新兵教育および基礎軍事教練を行う施設であり、第1次インドシナ戦争中の1953年に、ベトナム国軍の新兵教育のためフランス軍が設立した"クアンチェ訓練センター(Trung tâm Huấn luyện Quán Tre)"が基となっている。戦後、クアンチェはゴ・ディン・ジェム総統によって"クアンチュン訓練センター"へと改称された。

クアンチュン訓練センターで3週間を過ごした後、学生はトゥドゥック歩兵学校に戻り、10週間の第一期教育(Nhập ngũ giai đoạn 1)が開始される。この時点でようやく学生は士官候補生の徽章(アルファ)を佩用する資格を得る。

▲トゥドゥック歩兵学校の2代目大礼服(第24期/1966年以降)

▲夏季準礼服

▲野戦服と野戦訓練

襟または胸に小型の士官候補生の階級章(刺繍)を付ける

▲教官と助教

教育隊では将校の教官が小隊長、下士官の助教が分隊長を務め、学生を指導した

▲校門とキャンパス

キャンパスの中心には、共和国軍の精神を示す"祖国感謝(Tố quốc ghi ơn)"の文字が刻まれたモニュメントが置かれている。

▲学生の柔道クラブ員

当時ベトナム共和国軍の徒手格闘訓練は韓国軍が指導するテコンドーが主流だったので、柔道は珍しいと思う。

第一期教育の後、「地獄の4週間」と呼ばれる猛訓練期間を修了すると、学生が佩用する士官候補生徽章には棒が一本追加され、第二期教育が開始される。

▲棒が追加された第二期教育期の士官候補生の肩章

計9か月のカリキュラムを終えた後、学生はトゥドゥック歩兵学校を卒業し、同時に准尉に任官して正式な将校となる。その後卒業生は各進路に進み、現役で部隊配属となった者は12か月間准尉として勤務した後、少尉に昇進する。

トゥドゥック(後述するロンタン歩兵学校含む)では、1951年の1期から1975年3期生まで、累計8万名の兵士が士官教育を受けた。(その内特殊部隊将校は約4000名)。時期にもよるが、トゥドゥックに入学した学生は卒業後、65%が予備役将校となり、20%が現役の将校に任官した。また5%が国家警察や情報局、特殊部隊(=NKT)、あるいは民間企業に就職した。

歴代のトゥドゥック卒業生はベトナム共和国軍の幹部として活躍し、軍団司令官3名、空軍司令官2名、海兵隊司令官2名、国家警察総監2名、その他機甲、砲兵、空挺師団、レンジャー、特殊部隊、サイゴン警察、中央情報部司令官など多数の優秀な軍人を輩出した。また軍人のみならず、2名のベトナム共和国首相、そして副総統がトゥドゥックの卒業生から生まれている。

▲卒業と当時に准尉の階級章と陸軍将校の帽章を授与される卒業生

▲卒業証書

▲卒業アルバムの挿絵

実際にトゥドゥックを卒業した元ベトナム共和国軍将校の方が、当時の卒業アルバム(1973年3期・4期)を公開されています!

学生たちが描いたと思われるコミカルな挿絵が沢山あり、つい彼らの青春時代に思いを馳せます。

▲現在も残るトゥドゥックの校舎

トゥドゥックの施設は戦後接収され、現在は住宅として利用されている

その他、こちらに現在のトゥドゥック歩兵学校跡の様子が紹介されています!

ドンデー下士官学校

1954年、ジュネーヴ協定に基づくフランス軍の撤退に伴い、ベトナム北部ホンガイにあったコマンド学校(Ecole de Commando)も南ベトナムに移転した。コマンド学校はカインホア省シュイジューに移動した後、1955年2月にニャチャン郊外のドンデーに再び設置され、通称"ドンデー軍校(Quân trường Đồng Đế)"と呼ばれた。その後、学校の管理者は正式にフランス軍からベトナム共和国軍に切り替わり、校名も"レンジャー学校(Trường Biệt động đội)"に改称された。ドンデー周辺は海、川、山、ジャングルなど訓練に適した地形が揃っており、さらに空軍・海軍の基地が近く物資輸送の便が良いなど、非常に良い環境が整っていた。

1957年、校名はドンデー下士官学校(Trường Hạ sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Đồng Đế)へと改称された。ドンデー下士官学校の業務は、その名の通り兵士への下士官教育が中心であった。

しかし戦争が激しくなると将校の人的損失も大きくなり、ダラット・トゥドゥックだけでは必要とされる人数を教育しきれなくなっていた。そこで1968年末、ドンデー下士官学校にはトゥドゥック歩兵学校に次いで予備士官課程(SQTB)が新設された。既存の士官学校はほとんどの場合、第1バカロレア試験に合格した一般人が入学していたが、ドンデーの士官課程は即戦力となる現役下士官が士官候補生として入学した。入学に当たっては総参謀部による採用試験が行われ、優秀な下士官が選抜された。

こうして終戦までに、ドンデー下士官学校予備士官課程では約1800名の予備士官を輩出した。(その内約100名は国立行政学院からの入学者)

▲ドンデー下士官学校の予備士官候補生(SVSQTB)

校章・帽章以外はトゥドゥックの制服と同一で、トゥドゥックと並ぶ二つ目の予備士官学校となった

サイゴン防衛戦

1973年、首都防衛のためサイゴンの東に位置するビエンホア省ロンタン演習場の要塞化が始まると、歩兵学校もロンタンに移転される事となった。翌1974年初頭に移転は完了し、同校はロンタンの戦力の一部とされた。

共産軍がサイゴンに迫りつつあった1975年4月22日、歩兵学校75年3期の学生達はダラット国家武備学校(1959年に統合武備学校から改称)、政治戦大学の2校と共にサイゴン・トゥドゥック地区にある旧歩兵学校への避難を命じられた。しかし学生の半数は撤退を拒否してロンタンに残り、首都防衛のため最後まで戦う決意であった。

4月26日、共産軍はロンタン演習場に大規模な攻撃を開始したが、ロンタンは歩兵学校により強固に要塞化されており、突破を許さなかった。

4月27日の夜、共産軍は再び激しい攻撃を開始した。歩兵学校の生徒達は必死の抵抗を試みるが、敵の数は圧倒的であり、非常に危険な状況に陥っていた。翌28日の夜明け前、防衛戦の指揮を執っていた歩兵学校参謀長レ・バン・フー大佐は、ついに生徒達にロンタンからの退却を命じた。しかし、それでも徹底抗戦を主張する生徒達はロンタンに残り、共産軍との戦いを続けた。

サイゴン政府最期の日の4月30日午前8時、4両のT-54戦車がビエンホア街道からロンタン演習場内に侵入し、砲撃と火炎放射によって校舎の3ヶ所で火災が発生した。歩兵学校正門からは火炎放射戦車(OT-54?)が侵入し、学生隊の中央に突進してきた。学生隊はM72ロケットランチャーを発射し、戦車の動きを止める事に成功したが、それでも戦車は火炎放射を続けた。これを倒すため士官候補生第1大隊の二名の学生(空軍士官候補生)が肉薄攻撃を志願した。二人は死角から近付くと、いまだ火炎放射を続ける戦車の砲塔によじ登り、ハッチの中に白燐手榴弾を投げ入れて戦車の撃破に成功した。

間もなくズオン・バン・ミン総統は、ラジオ放送を通じて午前10時24分に全軍に戦闘停止を下命。そして正午ごろ、サイゴンの独立宮殿(総統府)が占領され、ベトナム共和国政府と共和国軍は正式に無条件降伏を受け入れた。降伏と同時にベトナム共和国軍および歩兵学校も解散された。

アソシエーションリンク集

戦後、海外(主にアメリカ)に亡命されたSQTB卒業者・士官候補生の皆さんの戦友会です。

普通の部隊と違って、クラスごとに同窓会やってるのがいかにも学校っぽくて良いですねぇ。

あと制服の再現率がハンパないです!僕も見習いたいなぁ。

Posted by 森泉大河 at

00:41

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│コレクション│BB/歩兵│SVSQ/士官候補生│被服・装備│ベトナム難民│植民地軍 │TTHL/訓練センター