2025年01月02日

東洋漫遊記③フエ皇城

新年明けましておめでとうございます。

実は僕は12月のベトナム・ラオス旅で体力を限界まで使い切ったらしく、帰国したその日から風邪をこじらせて1週間以上出歩けない状態が続いております。

なので毎年恒例の氏神様での年越しもベトナム寺への初詣もできませんでした。

とは言え、本来グレゴリウス暦なんて日本人には意味のない暦なので、太陽太陰暦(旧暦)の正月に本来の初詣をすれば良いかなと思っております。

--------------------------------------------------------

以下、旅の記録の続き

ダイノイは阮朝ベトナム(大南国)の創始者 嘉隆帝(ザーロン帝)が新たな宮廷として1804年から建設を開始し、最後の皇帝 保大帝(バオダイ帝)が1945年に退位するまで約140年間使われた、阮朝の栄華と没落を物語る宮殿です。

ちなみにホー・チ・ミンの八月革命によって退位して以来国外に亡命していたバオダイは、1948年にベトナム国国長(国家元首)としてベトナムに帰国を果たしますが、ダイノイには戻らず、以後はダラット等のリゾート地で生活しました。そのため皇帝を警護するベトナム陸軍近衛大隊もフエではなくダラット駐屯です。

ダイノイは本当に素敵な場所で、何時間居ても飽きませんでした。

中では写真を撮りまくりましたが、全部紹介していると切りがないので、今回は僕が特に興味をひかれた部分を掲載します。

紫禁城と太和殿

ダイノイは中国北京の紫禁城を手本としており、宮廷の最重要儀礼を行う宮殿は中国と同じく「太和殿(Điện Thái Hòa)」という名前です。

もちろん古代中国から受け継がれ、日本の朝廷でも取り入れてきた「天子南面」の思想に基づき、ダイノイおよび太和殿も南側が正面となっています。

また、太和殿の後方(北側)にあり、皇帝一家と側室・女官・宦官が暮らす後宮エリアはズバリ「紫禁城(Tử Cấm thành)」という名前です。

(本家中国の「紫禁城」は後宮だけでなく宮殿全体を指す)

太和殿の前には式典の際の廷臣の立ち位置を示す石の看板が立っていますが、そこに記された官位も中国と同じく正一品から始まるものです。

実はこの太和殿、老朽化によりかなりボロボロの状態になっていたそうで、2021年から解体を伴う本格修復が行われていました。

そして僕が訪れる約1月前の2024年11月、3年がかりの修復工事が終わった事を記念し、阮朝の朝廷儀式を再現した完成式典が行われました。

僕はこの修復工事の事を知らずにフエに行ったので、日にちが1か月早ければ太和殿はまだ工事中で中を見れないところでした。ラッキーでした。

ベトナム戦争期

一応教養として阮朝時代についても学んだものの、やっぱり僕が一番興味あるのはベトナム戦争期。

ダイノイは1945年のベトミンによる破壊に続いて、1968年にはまたしてもベトコンによるマウタン1968(テト攻勢)で激しい戦禍に見舞われボロボロに崩壊します。

そんなベトナム戦争期のダイノイと現在の比較写真を撮ってきました。

正義に酔うのは簡単。憎悪に狂うのも簡単。しかしそれがどんな結果を生むか想像する力は、一朝一夕で養えるものではありません。

歴史を保存し学ぶ意義はここにあります。

2024年12月29日

東洋漫遊記②クオン・デ候の墓参り

※2024年12月31日更新

サイゴンでトニー君と遊んだ翌日、朝から飛行機に乗ってフエに移動しました。

フエでの最大の目的は、日本と深い因縁を持つグエン朝の皇族クオン・デ(Cường Để)の墓参りです。

クオン・デについては日本語の本が何冊も出ていますので読んでみてください。

クオン・デは1951年に東京で亡くなった後、遺骨は3ヵ所に分けて埋葬されたので、墓と呼べる場所も3ヵ所あります。

一つはクオン・デ自身が建立した東京の雑司ヶ谷霊園のチャン・ドン・フォンの墓。クオン・デは東遊運動期に弟のように可愛がっていたフォンの墓に、死後自分の遺骨を合葬するよう遺言に残しました。ここは数年前にお参りしました。

残る二つは、故郷ベトナムのフエ、そしてクオン・デと深いつながりのあったカオダイ教の総本山(タイニン聖座)です。

この内、フエの墓の所在地についての情報はかなり限られていますが、一応Wikipediaベトナム語版には「thuộc tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, TP Huế」という住所が載っていました。これをGoogle Mapで検索すると、この位置になります。

ベトナムの住所はかなりいい加減なので、たぶん一発で辿り着く事はないだろうと思いながら、とりあえずGoogle Mapで示された地点に向かいました。

フエ市街地からタクシーで20分くらいかけ到着すると、そこは高校生くらいの若い僧が住み込みで勉強する、割と立派な仏教学校でした。

そこでタクシーを待たせ、僧の方々にクオン・デの墓知りませんか?と聞いて回りましたが、誰も知りません。

この墓参りの動機の一つとなった本、『「安南王国」の夢(牧久著)』では、著者は現地のドライバーに「あまりクオン・デという名前を出さない方が良い。公安に目を付けられる」と警告されていましたが、実際には現地の人も誰一人クオン・デという人物自体を知らない気がします。

うーん、困った。

念のため再度Google Mapで「Mộ Cường Để (墓 クオン・デ)」と検索してみたところ、近くにヒットする場所がありました。

この時点では半信半疑でしたが、結論から言うと、この位置で正しかったです。

そしてタクシーで5分くらいかけ、マップで示された位置にあるChùa Diệu Sơn (イウソン寺)の前に着いたのですが、寺の門は締まっていました。

しかしここで引き下がるわけにはいかないので、勝手に門を開けて寺の境内に進入。

するとそこに若い尼の方が居たので、再度クオン・デの墓について聞くも、やっぱり知らないと言います。

しかしスマホでマップを見せると、たぶん寺の中じゃなくで裏山だと言います。

なので一旦寺を出て、言われた通りに進むと、山の中に通じる細い林道を発見。これを登っていきます。

山を登る途中、お墓が複数あったので、一つ一つ確認しましたが、どれもクオン・デの物ではありませんでした。

しかしあきらめずに登っていくと、マップで示されたまさにその位置付近で、ついにクオン・デの墓を発見!

ついにフエの墓前で合掌することが叶いました。

この日は疲れたので、クオン・デのお墓参りを済ませるとホテルに戻りました。

翌朝、同じくフエ市内にあるファン・ボイ・チャウのお墓参りに向かいます。

ベトナム国内で非常に評価の低い、あるいは全く無名なクオン・デとは異なり、ファン・ボイ・チャウは現在もベトナム独立運動の父として顕彰されているため、墓所は立派な記念館になってるそうです。

中には日越友好を謳う日本語の紀念碑もあるそうで。(東遊運動を潰してファン・ボイ・チャウを国外追放したのは日本政府なんですけどね)

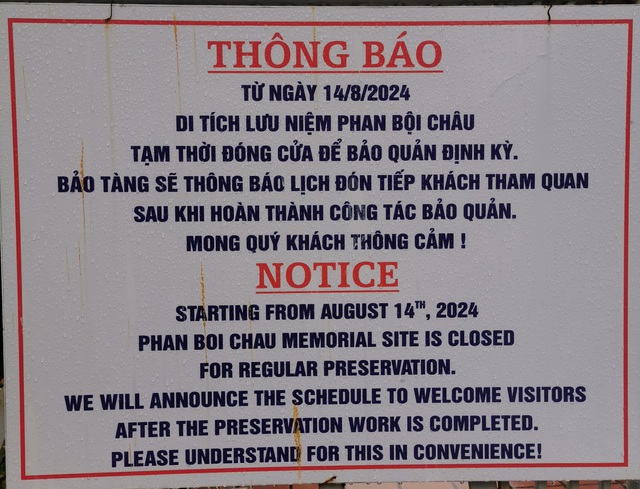

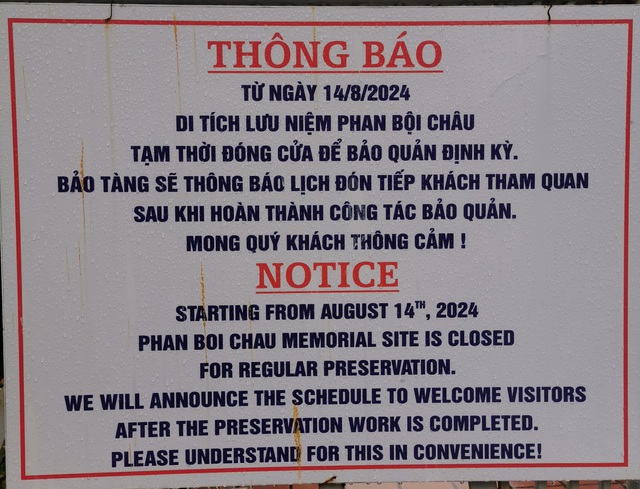

そして現地に到着

しかし、なんか門が閉まっています。

2024年8月から休館中・・・だとぉ?

ふざけんなクソー!フエに来る機会なんてそう無いんだよ。もう!

クオン・デの墓は山の中に野ざらしのなのである意味年中無休ですが、こちらはちゃんとした記念館になっている事がかえって仇になってしまいました。

しょうがないので門の前で一応合掌しましたが、これでは墓参りとは言えないでしょう。何年先になるか分かりませんが、リベンジしなくてはならなくなりました。

2022年09月10日

ベトナム幼年学校

※2024年9月21日更新

在ベトナム幼年学校の黎明期(1899-1945年)

ベトナム幼年学校の歴史は1899年、当時の仏領インドシナ総督ポール・ドゥメールが、サイゴンとハノイに駐屯する二つのフランス保護軍(=フランス植民地軍麾下のベトナム人治安部隊)内に幼年学生隊を創設する指令に署名した事に始まる。

このサイゴンおよびハノイ学生隊の人数は当初、それぞれわずか10名程度であったが、その後同様の学生隊がベトナム各地に設置されるとともに規模を拡大し、これら学生隊は独立した幼年学校(École des enfants de troupe)へと発展していく。これら在ベトナム幼年学校はフランス軍幼年学校を見本としており、その教育理念および授業内容もフランス本土の物を踏襲した。

[トンキン(ベトナム北部)]

・モンカイ省幼年学校

・ヌイデオ幼年学校

・ダップカウ幼年学校

・フーランソン幼年学校

・ヴェトチ幼年学校

・ハノイ幼年学校

[アンナン(ベトナム中部)]

・フエ幼年学校(当初マンカー城塞、後にフエ城塞内に移転)

・ダラット幼年学校

・バンメトート幼年学校

[コーチシナ(ベトナム南部)]

・インドシナ幼年学校(キャップサンジャッキ*/ブンタウ市)

・トゥーダウモット幼年学校

・ザーディン幼年学校(ダカオ市)

・サイゴン幼年学校(オーマ城塞)

・ミトー幼年学校

※キャップサンジャッキ(聖ジャック岬)はドゥメール総督によって名付けたブンタウの別名で、仏領時代は主にこちらで呼ばれた。

▲ハノイ幼年学校生徒と教官[1910年]

フランス連合/第一次インドシナ戦争期(1946-1955年)

その後、十数校あった幼年学校は統廃合が進み、1950年代には以下の7校に集約された。

・第1軍管区幼年学校(ダカオ市)

・第2軍管区幼年学校(フエ市)

・第3軍管区幼年学校(ハノイ市)

・第4軍管区幼年学校(バンメトート市)

・モンカイ幼年学校(ヌン族向け)

・ダラット幼年学校*

・インドシナ幼年学校(キャップサンジャッキ/ブンタウ市)*

※ダラット幼年学校およびインドシナ幼年学校の2校はフランス軍直営、その他5校はベトナム国軍によって運営された。

▲フランス連合期の幼年学校各校の映像

▲在ベトナム幼年学校で学ぶフランス人、アフリカ人の生徒

在ベトナム幼年学校の主な生徒はベトナム人であったが、同時にベトナム在住フランス人やアフリカ系軍人の子息も入学し、人種に関係なく平等に教育された。

▲フランス軍幼年学生(Ancien Enfant de Troupe)の徽章。

在ベトナム・フランス軍およびベトナム国軍幼年学校各校でも同じ徽章が用いられた。

1954年、ジュネーブ協定によってベトナム国が領土の北半分を失うと、ハノイにあった第3軍管区幼年学校は南部に移転され、新たに設立されたミトー幼年学校に統合された。なおモンカイ幼年学校は北部失陥に伴い閉鎖された。

この当時、幼年学校各校はベトナム国政府の財政難のため存続が危ぶまれており、アメリカの支援顧問団はベトナム国防省に対し、ブンタウのインドシナ幼年学校だけを残し、その他の5校を閉鎖するよう提言したが、ゴ・ディン・ジェム首相および国軍参謀長レ・バン・ティ中将は南ベトナム領にあるすべての幼年学校を維持する事を決定した。

ベトナム共和国/ベトナム戦争期(1955-1975年)

しかしその後も財政難は続き、ゴ・ディン・ジェム総統はついに1956年6月1日、レ・バン・ティ中将に対し、計1350名の学生を擁する6校の幼年学校を、ブンタウのインドシナ幼年学校一か所に集約するよう命じた。

この際、インドシナ幼年学校は『ベトナム幼年学校(Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam)』へと改名され、以後ベトナムで唯一の国立幼年学校として1975年まで多くの卒業生を輩出する。

▲ベトナム幼年学校(旧インドシナ幼年学校)の校舎[ブンタウ, 1960年代後半-1975年]

フランスによって建設された幼年学校の中でも最大の規模を誇るベトナム幼年学校(旧インドシナ幼年学校)はベトナム共和国で最も美しい軍事学校の一つに数えられる。

広大な敷地には複数の庭園と運動場を備えており、その中に3階建てのキャンパスが3棟設けられていた。

内部はリビングはもちろん学生の寝室も広々としており、また複数の講堂、教室、図書館、クラブ、応接室を備えているなど、設備は非常に充実していた。また校内にはカトリック教会と仏教寺院も併設されていた。

▲ベトナム共和国期のベトナム幼年学校の映像

ベトナム幼年学校はベトナム共和国国防省付属の学校とされ、一般の学校教育内容も履修するが、それに加えて軍事訓練が施されるため、軍事学校として一般の学校とは区別された。

入学者は主に主力軍(陸海空軍)、地方軍、義軍、国家警察に所属する軍人の子息であり、特に戦死者、戦傷病者、退役軍人の子息が優先的に受け入れられた。

卒業後はベトナム共和国軍の兵・下士官・将校、または軍の後方支援を担う技術者・医師・教師などの進路があった。

※文献には「入学可能年齢は1956年以前は10歳から、それ以降は12歳から15歳」とあったが、当時の写真には明らかに10歳未満の生徒も多数見られる。

▲ベトナム幼年学校部隊章及びベレー章。左が1956(?)-1966年、右が1966-1975年のデザイン

1966年以前の部隊章にある『TSQ』の文字は幼年学生(Thiếu Sinh Quân)の略。

1966年以降の部隊章にある『Nhân Trí Dũng (仁智勇)』の文字は儒教における三徳すなわち「智の人は惑わず、仁の人は憂えず、勇の人は恐れない」を意味し、ベトナム幼年学校の教育理念とされた。

▲ベトナム幼年学校のパレード装

▲国軍記念日パレードで行進するベトナム幼年学校学生隊[サイゴン, 1971年6月19日]

▲1975年以降米国に避難した元ベトナム共和国軍人による幼年学校学友会の式典[米国ヒューストン, 2016年]

2021年11月25日

コルト.45

※2021年11月26日更新

塗装前

買った当時、金と手間をかけずに金属感を出そうと、本体は塗装せず、単に銀色のプラモデル用塗料をティッシュに含ませて擦り付けたのですが・・・

本当にただ、プラスチックの上に塗料を乗っけただけって感じ。それにランヤードリングもプラ製なので折れてなくなってしまいました。

しかし僕のメインの趣味であるリエナクトではピストルを持つ機会がほとんど無いので、こんな状態でも困ることはなく、長年放っておいてしまいました。

それが先日、初めてインディのパーカーシールを使ってグリースガンやMAT-49を塗装してみたところ、手軽にリアルなスチールの質感を出せることが分かったので、これを機に手持ちのトイガンを次々再塗装しだしました。

そして今回塗ったのが、僕が持ってる唯一のピストルであるM1911A1。ついでにランヤードリングもステンレスの針金で復元。

ちなみに塗装する際、はじめてこのトイガンを分解したのですが、写真を撮らずに部品をバラバラにしたら戻し方が分からなくなり、ちょっと困りました。そこでネットで検索して見つけたこちらの記事(misoのレビュー様)を見ながら、どうにか元に戻す事ができました。

塗装後

下地はミッチャクロンマルチを塗っただけでシルバー系は塗っていませんが、それでも表面をスポンジヤスリで擦ると、こんなに金属っぽくなりました。

この部分だけ見ると、とても定価2,000円以下のエアコキ(スプレー代より安い)3,000円強とは思えない仕上がり。塗ってよかった!

1911系ピストルの呼び方

ところで、実は僕、米軍のM1911ピストルが『ミリガバ』と呼ばれていることをつい最近知りました。最初聞いたときは何のことかわからなかったです。

しかしミリガバって、考えれば考えるほどおかしな言葉。

【ミリガバ誕生の流れ】

米軍がコルトの新型45口径自動拳銃を採用、制式名称『M1911』を付与。

↓

コルトがM1911の民間仕様を発売する際、政府採用である事をアピールするため、商品名を『ガバメント(Government)』とする。以後、コルトは『民間向け1911シリーズの中で、M1911に準拠したフルサイズ・スタンダード仕様』をガバメントと呼称する。

↓

これを米国の銃器ユーザー・マニアが、『M1911を含む』スタンダード仕様の別名がガバメントであると拡大解釈。

↓

さらに日本の遊戯銃ファンが、M1911を『ガバメントの軍用仕様=ミリタリーガバメント』と呼ぶようになる。

この流れを考えると、ミリガバという言葉は『軍用拳銃の民間仕様の軍用仕様』という、滑稽な意味になりますね。

現在でも製造元のコルトがガバメントと呼称するのは1911シリーズの中でもスタンダード仕様のみであり、それ以外の1911シリーズはガバメントとは呼ばれません。

まして米軍向けに生産されたM1911は本来、ミリガバどころか、ガバメントですらないのです。

じゃあ『ガバメント』以外でM1911や1911シリーズを何と呼ぶべきか?

僕の感覚では、米軍のM1911に関しては、わざわざ別名など使わず、そのまま「M1911 (エム・ナインティーンイレブン)」と呼べばいいじゃんと思います。それが唯一にして絶対の正式名称なんですから。

とは言え、英語への憧れと劣等感が同居している日本の事。「ナインティーンイレブン」なんて言ったら、カッコつけだと笑われそうと心配なら、「いちきゅういちいち」と言う手もあります。野暮ったいので僕は好きじゃないけど。

「11.4mm拳銃」?そりゃ自衛隊だけじゃ。

一方、総称である1911シリーズM1911を含むスタンダード仕様あるいはフルサイズの1911シリーズに関しては、世間への浸透度も高く語呂も良い適切な別名があります。

それが『コルト.45』。シングルアクションアーミーと区別するため『コルト.45オート』とも言います。

読み方は「コルト・フォーティーファイブ」でも良いですが、「こると・よんじゅうご」でも、昔の映画っぽくてカッコいい。(私見)

このコルト.45は映画だけでなく、実銃の世界でも(場合によってはコルト製以外も含む)1911シリーズ全体

M1911もガバメントもデトニクスもハイキャパも、みんなコルト.45。これで世の中丸く収まるじゃないですか。

2021年11月25日訂正:

『コルト.45』と呼ばれるのは基本的にはスタンダードまたはフルサイズ仕様のみで、短縮版など他の仕様の1911シリーズは含めないようですね。僕の勘違いでした。失礼しました。

おまけ

M1911と並行して、これまたいにしえのマルシン製非ブローバックガス式?M1カービンも塗りました。

塗装前

塗装後

ストックも塗りましたが、今回は工程簡略化(要は手抜き)の実験として、オイルではなく水性ニス(オールナット色)を使ってみました。

刷毛でさっと塗るだけなので非常に楽チンでしたが、ニスは木材に染み込むのではなく表面を樹脂の層で覆うだけなので、塗りムラが樹脂の塊になってしまいました。

それでもよく見なければ分からないレベルなので、水性ニスは工程が楽で仕上がりはそこそこといった感じ。ちょっとした木材を塗るには良いと思います。

しかし樹脂の塊が生じやすく、重ね塗りしてもそれを隠すことが難しいので、思い入れのある銃に使うにはリスクが高いですね。

次はM1ライフルを塗ろうと思いますが、そのときはちゃんとオイルステインを使おうと思います。

2018年10月30日

『クォン・デの家族』に関する誤解

阮朝の始祖嘉隆帝のひ孫クォン・デと日本の関係を調査した複数の研究者が、ベトナムではクォン・デと彼の家族について誤った情報が広まっていると指摘しています。

ベトナムでは、クォン・デは日本で暮らすうちに日本人女性と結婚して5人の子供をもうけ、ベトナム独立の志を失い、日本人として生きる事を望んだという説が歴史学者の間でも定説となっているそうです。そしてこの写真はクォン・デの日本の家族の写真として広く知られています。

写真: 森達也(2007)『クォン・デ―もう一人のラストエンペラー』

しかしそれは大きな誤りです。まずクォン・デは日本では一度も結婚をしておらず、子供もいません。この写真はクォン・デが昭和15年(1940年)に台湾を旅行した際に、台北に住む友人の家族と撮影したもので、写っているのはクォン・デの子供ではありません。

ただし、写真の中で和服を着ている女性は、晩年のクォン・デと生活を共にした日本人 安藤ちゑです。ちゑはクォン・デが死ぬまで傍らに寄り添い、内縁関係にありましたが、最後まで入籍はしませんでした。

またちゑには安藤成行という息子がおり、三人は一緒に生活していましたが、成行はクォン・デの子ではありません。成行はちゑの甥であり、戦時中成行の実家が空襲で焼失したためちゑとクォン・デの家に預けられ、クォン・デの死後、成行はちゑの養子となったそうです。当時この三人は家族のように暮らしていましたが、実際には成行はクォン・デにとって内縁の妻の甥であり、血縁関係はありません。

ちなみにウィキペディア ベトナム語版には、成行は昭和天皇の養子であり、「クォン・デは成行と結婚した」などと書かれています(笑)

では何故ベトナムではクォン・デは5人の子供がいるという誤解が広まり、今も信じられているのでしょうか?クォン・デの生涯を調査した牧久は、この誤解はそもそもは日本軍によって意図的に流布されたものであった可能性を指摘しています。

1940年の進駐以来仏領インドシナをフランスと合同で支配していた日本陸軍は、1945年3月に植民地政府とフランス軍を襲撃してインドシナ連邦を解体し、阮朝の皇帝バオ・ダイを元首とする『ベトナム帝国』を建国させます。

阮朝の縁戚でフエ在住の歴史学者ファン・タン・アンは、あの写真はこの日本軍によるクーデターの前後に何者かによって、「クォン・デはベトナムを捨てて日本で家族を持っている」という噂と共にハノイやフエの識者たちにばら撒かれたとしています。そして多くのベトナム国民が、この写真によってその噂を信じ、クォン・デに失望したそうです。

実際にはこの時代、クォン・デの盟友としてベトナム復国同盟会を支援していた大南公司社長松下光廣や日本のアジア主義政治団体、そして何より多くのベトナム国民がクォン・デがベトナムに帰還し、独立を導く事を長年心待ちにしていました。

しかし日本軍の意向は異なりました。日本軍の中でもインドシナ連邦解体後にクォン・デを呼び戻すことは検討されましたが、現場でこのクーデターを計画・指揮した陸軍第38軍司令官 土橋勇逸中将は、それまでフランスの統治下でフランスの傀儡を演じてきたバオ・ダイの方が革命後も日本の意のままに操りやすい事からクォン・デの帰還に反対し、最終的にバオ・ダイを元首とする事が決定されました。

そして牧久は、あの写真と『クォン・デの家族』の噂は、ベトナム国民からクォン・デへの期待を奪うと共にバオ・ダイの正当性を宣伝すべく日本軍が流布したプロパガンダ工作だったとしています。あの写真は旅行先で撮影されたプライベート写真でしたが、それが何らかの理由で日本軍の手に渡り、悪意のある宣伝に利用されたのです。残念な事にベトナム国民の間ではクォン・デへの期待が大きかった分、「裏切られた」という気持ちも大きく、この日本軍がでっち上げたフェイクニュースは戦後70年経った現在でもベトナム国内で信奉されています。

クォン・デを研究した日本の識者たちは、戦前においはクォン・デを追うフランス当局の捜査網はインドシナのみならず中国や日本国内にも及んでおり、また戦中には日本から独立運動への支援を得るために日本軍に協力した事でかえって日本政府の監視下に置かれてしまったため、長年に渡って思うように独立運動につながる行動が出来ず、結果的にクォン・デは最後までベトナムに帰還する事が出来なかった。しかしそれでも祖国ベトナムへの想いは最後まで失っていなかったと評価しています。

ベトナムの歴史を学ぶ者として、またそのベトナム史を大きく変えてしまった日本の国民として、私はクォン・デの名誉が彼の祖国で回復される事を願っています。

森泉大河

[The misunderstanding about "Cường Để's family in Japan"]

A plural researcher who studied about the relationship between Cường Để, a great-grandchild of Gia Long the founder of Nguyễn dynasty, and Japan point out that there's a big misunderstanding in Vietnam about Cường Để's family. That tells that Cường Để got married with a Japanese woman, got five children, lost an ambition for independence of Vietnam and he wished to live as a Japanese while he were staying in Japan, and those are the long-accepted theory in Vietnam even in historians. And this picture is widely known as the Cường Để's family in Japan.

However, that is a big misunderstanding. First, Cường Để has never been married and never have a child in Japan.

That picture was taken when he visited his friends who living in Taiwan in 1940, and those persons in the picture were not his family.

But the woman who worn a Japanese clothes is Chie Andou, a Japanese woman who were living with Cường Để late in life. She had snuggleing up to Cường Để until he passed away, and they had a common-law marriage, but they didin't enter the family register.

And she has a son named Shigeyuki Andou. He was living with Chie and Cường Để together, but he is not a son of Cường Để. Shigeyuki is a nephew of Chie, and Chie and Cường Để cared him in their house because his parent’s home was burned down by the bombing by US during WW2. Then after Cường Để's death, he became to be Chie's adopted son. They were living together like a real familiy, but Chie didn't get married in officially, Shigeyuki is just her nephew and they were not related by blood.

By the way, the Wikipedia in Vietnamese says that Shigeyuki was an adopted child of Emperor Hirohito and HE GOT MARRIED WITH Cường Để. LOL

So why the misunderstanding what tells "Cường Để has five childs" spread and people believes it even now? Hisashi Maki researched Cường Để's lifetime and he points that there is the possibility that this misunderstanding was spread by Japanese Army on purpose.

Japanese Army had been controling French Indochina jointly with France since 1940.

Then March 1945, Japanese Army attacked French Indochina government and French forces, dissolved the Indochinese Federation and founded the Empire of Vietnam (Đế quốc Việt Nam) what hold Bảo Đại, the emperor of Nguyễn dynasty, as the chief of state under the Japanese control.

Phan Thuận An, a relative of Nguyễn dynasty and a historian who living in Huế, told that the picture was bandied to intellectual persons in Hà Nội or Huế together with a rumour that "Cường Để abandoned Vietnam and he have a family in Japan" by someone during the Japanese coup in French Indochina. And many of Vietnamese people believed that rumour by watching the picture, and they were disappointed in Cường Để.

In that era, actually, many people who crave the independence of Vietnam such as Mitsuhiro Matsushita, some Japanese Pan-Asianism groups and above all, millions of Vietnamese people hoped that Cường Để come back to Vietnam and he take the lead of independence. Matsushita was the president of a big Japanese trading company in Saigon named "Đại Nam Công Ty". And he was supporting Cường Để and Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội (the alliance of national recovery of Vietnam) as a powerful ally long time.

However, Japanese Army's intention was different from that. There was a discussion to call back Cường Để to Vietnam after the dissolution of the Indochinese Federation in Japanese Army too. But Lt. Gen. Yuuitsu Tsuchihashi who planned and commanded the coup on the spot as the commander of the 38th Army opposed to call Cường Để. Because Bảo Đại had been manipulated by France obediently, Lt. Gen.Tsuchihashi also plotted to use Bảo Đại as a puppet. And that plot was adopted finally.

And Hisashi Maki guesses that those picture and rumour about "Cường Để's family" were a propaganda operation by Japanese Army to make Vietnamese people desert their hope to Cường Để and give publicity to the rightfulness of Bảo Đại. The picture was taken when Cường Để had a trip in private. But Japanese Army got it in some way and exploited it as a vicious rumor. Unfortunately, Vietnamese people all the more strongly felt that he betrayed because their hope to Cường Để was so big, and people have been believing this fake news which invented by Japanese Army even now since over 70 years ago.

The researchers in Japan think about him below; before the WW2, the dragnet of French authorities to chase Cường Để were spread in China or Japan too, not only Indochina. And during WW2, he cooperated with Japanese Army to get some suport for the independence movement from Japan, but far from doing, he was kept under surveillance of Army. So he couldn't act for independence as his wishes and return to Vietnam to the last.

I desire that Cường Để's impaired reputation get restored as a researcher of Vietnamese history and a citizen of Japan which took a big part in that history.

Tiger Moriizumi

出典 (source):

森達也(2007)『クォン・デ―もう一人のラストエンペラー』角川書店.

牧久(2012) 『「安南王国」の夢―ベトナム独立を支援した日本人』ウェッジ.

海野芳郎『インドシナをめぐる日仏抗争―ベトナム・ナショナリズムの奔流に水門を開いた日本軍の武力行使を中心に―』.

2018年10月15日

タイの友達に同行二日目:埼玉

二日目は埼玉県与野市で開催された大正時代祭りに参加しました。

このお祭りでは大正時代の人々の衣装の再現やコスプレパレードが行わており、軍人コスプレも有りなので、個人の軍装愛好家も当時の帝国陸海軍の軍装を再現してパレード参加しています。

これを聞きつけたタイのみんなは、なんとこの日の為に1910年代末のシャム王国(後にタイ王国に改名)の軍装をタイから持参してパレードに参加しました。

シャム陸軍第一次世界大戦欧州遠征部隊および戦後の軍装

日本でこの時代のシャム軍がお目にかかれるなんて後にも先にも今回だけではないでしょうか。

実は彼らは三人とも好きな分野が違いまして、一人は第二次大戦期の日本陸海軍およびイギリス軍、一人は第二次大戦期のタイ軍および日本陸軍、残る一人はベトナム戦争期のタイ軍および米軍だったりします。でも今回はせっかくタイ人としてパレードに参加するという事で、三人とも友人から借りた衣装を持参してシャム軍で合せてました。

できれば僕もこの時代のフランス植民地軍アンナン狙撃兵(ベトナム兵)の軍装でパレードに出てみたかったけど、まだ全然揃ってないので、今回は普通にビールと焼き鳥を食べらながら、沿道で彼らのパレードを撮影していました。

あの三人は顔があまりタイ人っぽくないので、日本人の僕が一番タイ人っぽいと言われました。この日は特に服装がトロピカルだったし。

日本ではないっぽい謎の軍服を着た外国人3人組に他の参加者の方々も興味津々。何度も記念撮影を頼まれていました。

当の彼らはと言いますと、日本の文化・カルチャーをよくご存じなので、袴姿の女学生たちを目にすると嬉しそうに「ハーシーレー コウソクノー!」とサクラ大戦の檄帝を口ずさみご満悦な様子でした。それ大正じゃなくて太正!(笑)

太正桜に浪漫の嵐!

パレードを終え大正時代祭りを後にした一行が次に向かったのが『小江戸』として知られる川越市。

ここでは普通に観光し、川越いものアイスクリームや饅頭、お団子をみんなで食べました。東京なんてバンコクと大して変わらないので、川越でいかにも日本っぽい風景を見てもらう事が出来て良かったです。

僕は川越に来るのは3回目でしたが、昼間しか来た事がなかったので、日が落ちると街灯とライトアップでとても幻想的な街並みになる事を初めて知りました。

夜になると、彼らのホテルがある東京の御徒町に戻り、中田商店を物色。

その後、昨晩満席で入る事の出来なかった磯丸水産に、今度はアメ横で再挑戦。無事席が空いていたので、みんなで夕食を取りました。蟹味噌甲羅焼が美味しかったです。

彼らは翌日以降も日本を観光するそうですが、僕が同行できるのはこの日が最後だったので、「次はバンコクで会おう!」とお別れを言って解散となりました。

なんか僕にとってタイはあまり異国という気がしない場所なので、お別れは言いましたが、どうせまたそのうち会います。気が向いたらふらっと行くかもね。

2016年05月19日

クメールあれこれ

カンボジアは興味あるけど、ベトナムで手一杯でまだちゃんと調べる段階には至っていないので、とりあえず興味深い写真をいくつかご紹介。

<フランス植民地軍クメール人儀仗隊>

▲高官を出迎える植民地軍のクメール人儀仗隊, アンコールワット, 1931年

奥のピスヘルメット(仏語ではCasque colonial=植民地ヘルメット)被ってる人たちは普通の植民地軍ですが、

手前の仏軍山岳猟兵みたいなでっかいベレー帽や腕章はこの儀仗隊独特のデザインですね。もしかしたら近衛兵とかかも?

他にもこちらのブログに1931年当時のカラー写真がいくつか載っています→http://visualhistory.livejournal.com/167749.html

<フランス軍服姿のシハヌーク国王>

▲クメール王国国王ノロドム・シハヌーク, 1953年

国王だけあって、植民地兵ではなく、正規のフランス陸軍大尉の軍服を着ていますね。

(植民地軍でもケピ帽は使われるが、着用できるのは植民地兵を指揮する正規のフランス軍人のみ)

胸のバッジは装甲騎兵(Arme blindée et cavalerie)っぽい紋章ですが、どの部隊なのかは分かりませんでした。

<ベトナム戦争とカンボジア>

1960年代、カンボジア(クメール王国)はアメリカを中心とするSEATO(東南アジア条約機構)から距離を置いた独自の外交を行っており、ベトナム戦争に対しては表向きは中立国という立場でした。しかし実際には中立とは名ばかりで、シハヌーク政権はいわゆる第三世界として中国・ソ連と親密な関係にあり、北ベトナム軍がカンボジアを補給路(=ホーチミントレイル)として利用する事を黙認するなど、陰ながら共産軍を支援する立場にありました。また長年カンボジアの領土だったメコンデルタ地域をベトナム人から奪還すべく、少数民族武装組織FULROを組織してベトナム領内の少数民族に蜂起を促すなど、ベトナム共和国政府に対し様々なサボタージュ工作を行っていました。

しかし1970年、シハヌークの側近だったロン・ノル将軍がCIAからの支援を受けてクーデターを敢行し、シハヌークを追放する事で新政府『クメール共和国』の樹立を宣言します。このロン・ノル政権成立によってカンボジアは一転して西側陣営の一員、アメリカの同盟国へと転向し、アメリカは堂々とクメール国軍(Forces Armées Nationales Khmères)に対し軍事支援を行えるようになりました。

<クメール国軍戦闘序列(1970年8月)>

第1歩兵大隊 - プノンペン

第1歩兵旅団 - コンポンチャム

第3歩兵旅団 - コンポンソム

第4歩兵旅団 - プレイベン

第6歩兵旅団 - プノンペン

第7歩兵旅団 - プノンペン

第10歩兵旅団 - コンポントム

第11歩兵旅団 - コンポントム

第12歩兵旅団 - シェムリアップ

第13歩兵旅団 - プノンペン

第14歩兵旅団 - Srê Khlong

第15歩兵旅団 - プノンペン

第16歩兵旅団 - プノンペン

第17歩兵旅団 - Long Vek

第18歩兵旅団 - Romeas

特別旅団 - シェムリアップ ※自由クメール抵抗軍を編入

第1空挺旅団 - プノンペン

第2空挺旅団 - Long Vek ※1973年解散

通信旅団 - プノンペン

輸送準旅団 - プノンペン

装甲準旅団 - プノンペン

砲兵準旅団 - プノンペン

防空準旅団 - プノンペン

工兵準旅団 - プノンペン

湖水旅団 - トレンサップ湖

青年土木工兵旅団 - プノンペン

第1海兵隊 - コンポンソム ※沿岸地域2大隊、プノンペン郊外2大隊から構成

上記に加え全国4つの軍管区および特別管区に約120個の地方大隊を持つ。

<ベトナム派遣クメール国軍>

またカンボジアとベトナムは領土を巡って長年争いを続けてきましたが、カンボジア国内でもカンボジア共産党軍『クメール・ルージュ』との内戦が始まった事から、両国政府は反共・親米という立場で一致し、アメリカおよびFWMAO(自由世界軍事支援機構)を介した同盟関係が生まれました。

▲ベトナム共和国フォクトゥイ省のキャンプB-43/フォクトゥイ駐在のクメール国軍兵士, 1970年代

服に部隊章が無いので断定は出来ませんが、特殊部隊キャンプに駐屯するくらいなので、この人たちもクメール国軍の特殊部隊(Forces Speciales Khmères)だと思います。

通常クメール軍のベレー帽はフランス式の右上がりですが、特殊部隊は米軍およびタイ軍の指導の下編成された為、米軍同様左上がりのベレーが制定されたようです。

▲(写真上)クメール国軍兵士とオーストラリア軍AATTV隊員, ベトナム共和国B-43フォクトイ, 1972年。 (写真下)戦後再会を果たした3人。

<クメール国軍FULRO大隊>

FULROは元々、クメール王国軍のレ・コセム大佐がベトナム共和国政府へのサボタージュを目的としてシハヌークおよびロン・ノル将軍に提案、許可を得た破壊工作としての一面を持っていました。レ・コセムはまず自分がチャム族であることを利用してカンボジアとベトナム領内のチャム族勢力を結集しFLC(チャンパ解放戦線)を結成。さらに中部高原のデガに連携を持ちかけ、FULRO(非抑圧民族闘争統一戦線)を組織します。そして1964年の『FULROの反乱』以降、FULROは度々ベトナム共和国軍への攻撃を繰り返したものの、アメリカの仲裁によって中部高原における一定の自治が認められました。

しかしスポンサーであるシハヌーク政権の目的はデガの自治などではなかったため、クメール側の真意に気付いたFULROおよびFLHP(中部高原解放戦線)最高指導者イーバム・エニュオルは1968年、クメールの傀儡であるFULROから離反し、新たにFLPMSI(南インドシナ・モンタニャール国解放戦線)を旗揚げします。しかしこの直後、イーバムはクメール軍情報部に拉致され、以後6年間プノンペンで軟禁状態に置かれました。これによりFLPMSI(FLHP系FULRO)は指導者を失い、間もなくサイゴン政府と和解(事実上の降伏)します。

こうしてベトナムのFLHP系FULROが活動を終えた一方で、レ・コセムの配下にあったFLC(=チャム族)系およびFLKK(クメールクロム解放戦線)系のFULROは、正式にクメール国軍に編入されました。

▲クメール国軍第181FULRO大隊の幹部とロン・ノル将軍, 1970年

大隊長オスマン少佐(チャム族・下段中央)

副大隊長ポー・ダルマ大尉(チャム族・下段左)※

首相ロン・ノル元帥(クメール族・上段右)

※当時副大隊長だったポー・ダルマ氏は2006年に著書『Du flm au fulro』を執筆し、FULROの歴史について詳細に綴っています。

フランス語なので読むの大変だけど、当事者が記した大変貴重な情報源なので買って良かったです。

Du flm au fulro

posted with amazlet at 16.05.19

Mark Phoeum Po Dharma

Les Indes Savantes

売り上げランキング: 2,403,734

Les Indes Savantes

売り上げランキング: 2,403,734

<リュックサック2種>

▲作戦中のクメール国軍兵, コンポンチャム, 1973年

左の人が背負ってるのが所謂『インディジナス・リュック』、右の方に置いてあるのが所謂『ARVNリュック』。

※2019年11月29日訂正 右のはARVNではなく米軍のトロピカルラックサックでした。

これらのリュックサックはそれぞれ、CIDG向け、ベトナム共和国向けのリュックとして知られていますが、実際にはカンボジアやラオス、タイ、フィリピン軍にも大量に供与されており、タイでは布地をナイロンにしたものが現在でも生産されています。

従ってこれらの個人装備はCIDGやベトナム軍といった狭い括りではなく、アメリカ国防総省ARPA(高等研究計画局)が東南アジアにおける共産主義勢力の排除を目的として1961年に開始した限定的非対称戦争計画"プロジェクト・アージル(Project AGILE)"の

アメリカの東南アジア同盟国向け軍事支援の一環として見るべきだろうと思います。

<クメール装甲騎兵>

▲プノンペン陥落に際し我が子を背負って市街から脱出するクメール国軍兵士, プノンペン, 1975年4月17日

間違いなくプノンペン陥落の際の写真なのですが、この写真をサイゴン陥落時のベトナム共和国軍兵士(装甲騎兵)と勘違いしているベトナムのサイトをよく見ます。

現代のベトナム人は旧政権の軍装をよく知らず、ましてや外国の旧政権など知る由もないので、M16持っていれば何でもベトナム共和国軍だと思ってしまうようです。

ちなみに去年タイ軍の戦争博物館に見学に行った時は、壁にデカデカと『ベトナム派遣タイ軍』として飾られた写真の中の何枚かは、タイ軍ではなくベトナム共和国軍でした。当人達にも見分けつかないのね。

<理想の兵隊>

▲クメール国軍兵, 1974年

僕がこれまでのミリタリー趣味人生で見てきた中で一番カッコいいと思う兵隊さん。

軍隊でこんな長髪はありえないし、普通のクメール人も男は髪を伸ばさないので、少数民族もしくは宗教上の理由だと思うけど詳細は不明。

あらゆる面で、僕の理想がつまっている人です。よく見ると顔も僕に似ている気がする。

2014年12月14日

ドイツ国防軍@1919年

1919年、ドイツ内戦(ドイツ革命)の最中に創設された当時のドイツ国防軍(Reichswehr)のおべべ。

元々ドイツ帝国の陸軍部隊は、帝国を構成する各領邦が持つ陸軍を集結し、ドイツ皇帝(プロイセン国王)が統率しているという体で存在していました。(海軍は帝国直轄)

しかし第一次大戦でドイツの敗色が濃くなるにつれ、ドイツ国内では経済破綻と反戦運動が深刻化。国民は生活に窮し、社会は混乱の極みに達します。

そして1918年、ついにキール軍港でドイツ海軍水兵による反乱が発生。この反乱は全土に広がり、反乱兵士と労働者・社会主義者で組織された革命勢力『レーテ(ロシア語:ソビエト)』による『ドイツ革命』がおっ始まりました。

この革命でバイエルン王国など帝国領邦の君主は相次いで廃位に追いやられ、ついにはドイツ皇帝も退位は止む無しという情勢に至ります。そしてドイツ政府はドイツ国の共和制への移行を宣言。皇帝ヴィルヘルム2世は我が身を案じ、まだ前線で戦っている帝国軍人や困窮する国民を置き去りにして国外逃亡してしまいました。

これによりドイツ帝国(帝政ドイツ国)という体制は完全に崩壊し、残されたドイツ政府は連合国に対し降伏を受け入れます。こうして第一次世界大戦は、ドイツ帝国の内部崩壊によって終結しました。

しかし、戦いはまだ終わりません。革命によりレーテがドイツ各地で社会主義政権を樹立したものの、ベルリンの新政府はレーテ政権を認めず、革命の鎮圧に乗り出します。

けれど新政府は当初、旧ドイツ帝国軍の指揮権を手中に出来ていませんでした。なぜなら皇帝の廃位によって帝国軍の統帥者は失われており、また軍は皇帝陛下を退位に追いやり、ドイツ降伏という屈辱をもたらした政治家たちを裏切り者と捉えていたためです。

その一方で、軍としても社会主義者によるレーテ政権やドイツの国家分裂を認める訳にはいかず、戦場から帰国した軍人達は自主的に非公式な軍事組織『義勇軍(フライコーア)』を組織します。

そしてフライコーアはレーテ政権打倒と、どさくさに紛れて国土に侵入する周辺国軍からの国境防衛に挑んでいきました。

この旧帝国軍による武力による掃討に対して、レーテ側の共産主義者も大規模な武装蜂起を起してフライコーアに対し徹底抗戦を開始します。こうしてドイツは、第一次世界大戦の敗北と同時に、右派対左派の『ドイツ内戦』に突入しました。

翌1919年1月、内戦の戦火が拡大する中、ベルリンでは正式に『ヴァイマル共和政』政府が発足し、ドイツ国家再建への試みがスタートします。

そして同年3月、ついに皇帝ではなくドイツ国家が保有する、ドイツ史上初の国軍たる『国防軍(Reichswehr)』が創設されました。

創設当時の国防軍は、戦地から帰還した旧帝国の各領邦軍を再集約すると共に、レーテ討伐で功績を挙げた4つのフライコーア(計約15万人)を統合しており、総兵力は40万人に上りました。

こうして創設された国防軍はフライコーアと共に共産勢力の鎮圧に投入され、数ヶ月の内に敵を制圧してドイツ革命の終結と国土の維持に成功しました。

イラストはこの当時の、国防軍第21旅団の各部隊です。第21旅団は『フォン・エップ義勇団』を国防軍に編入した部隊で、旧バイエルン王国軍部隊から構成されていました。

左からバイエルン第1/第41国防軍狙撃兵連隊、バイエルン/第21国防軍猟兵大隊、バイエルン/第21国防軍騎兵連隊、バイエルン第1/第21重砲兵大隊

※帽子は正確ではないかもしれません。

とまぁ、初陣で素人同然の共産軍(しかも同じドイツ人)相手に華々しい勝利を挙げたドイツ国防軍ですが、彼らは同年6月28日に、残念なお知らせを聞くことになります。

この日、フランスのヴェルサイユ宮殿で、第一次世界大戦の講和条約『ヴェルサイユ条約』が調印されました。

その内容は敗戦国ドイツにとって致命的に厳しい条件ばかりでしたが、特に国防軍的にショックだったのがこの条項。

『国防軍の兵力は10万人以下ね!ドンマイ!』

こうしてドイツ国防軍は、創設からたった1年ほどで人員の3/4がリストラされるという大ダメージを受けてしまいました。

以後ドイツは国防において周辺国に大きく遅れをとり、フランス軍によるルール地方占領を許すなど幾多の屈辱を味うなど、ヴェルサイユ条約と戦勝国に対する怨恨は長く国防軍軍人の心に残り続けます。

それから十数年後、アドルフ・ヒトラー率いるナチス党が台頭し『ヴェルサイユ条約の破棄と再軍備』という国防軍にとって甘い誘惑を掲げると、国防軍は積極的にナチス政権樹立やナチスによる白色テロルを支援。

そして1935年、ナチス政権がついにヴェルサイユ条約の破棄と再軍備を宣言すると、ヴァイマル共和制ドイツ国防軍"Reichswehr"は、ナチ政権国防軍"Wehrmacht"として再建されていきます。

こうしてヒトラーの誘惑に負けたドイツ国防軍は、自ら進んで国家と憲法ではなくアドルフ・ヒトラー個人に忠誠を誓うナチスの党軍へと成り下がってしまったのでした・・・

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

関係ないけど、『ドールズ・パーティー32』に行ってきました。

今までアキバのボークスのショールームとかでドールは見た事あるので、どういうものか分かっているつもりだったけど、イベントでディーラーさんが展示しているドールを間近で見てみると、想像以上の可愛さに心が奪われました。

なんか、ため息が出るほど美しい物でした。iPhoneのカメラでしか撮れなかったのがホント心残り。

高い物なので衝動買いすることは無いけど、いつかお迎えする方向で情報収集はしていくと思います。

たぶん軍服衣装を自作するんだろうな俺。

2013年12月23日

SS大管区

またナチス親衛隊ネタです~

続きを読む

ナチス親衛隊(一般SS)の管轄地域単位『SS大管区(SS Oberabschnitte,統括管区とも)について、ずいぶん前に自分用まとめとして作った表とかです。

SS大管区は、名前がちょこちょこ変わってて、文字だけだと何がなんだか訳ワカメ。表にして、ようやくスッキリしました。

こうして見ると、保護領化やら占領した地域をじゃんじゃんSSの支配下に置いたので、大管区も配置部隊も、その数たるやうなぎ登り!

WW2のSSというと武装SSにばかり目が行きますが、むしろ戦時こそ、一般SSの真価が発揮されたと言っても良いんじゃないでしょうか。

なお、これらはドイツ本国(オーストリア含む)から派遣されたドイツ人によるSS組織であり、現地の民族ドイツ人(ゲルマン系住民)とかナチ・シンパの外国人で構成されたゲルマンSSとは別の組織です。

2013年12月17日

SSコスプレ用自作アイテム

以前pixivに投稿したものですが、コスプレ用に自作したナチス親衛隊のアイテムを載せてみます。

一般SSって知名度高い割にはレプリカのバリエーションがすごく少ないので、欲しいアイテムはやむなく自作する事が多いです。

が、そもそも僕は適当な人間なので、クオリティ的には・・・だいぶ大雑把です(汗)

レプリカと言えるほどの出来ではないです。コスプレ・お芝居用の小道具と思ってみてください。

続きを読む

続きを読む