2024年11月03日

グエン・カオ・キのスパイ潜入作戦

※2024年11月4日更新

当ブログの10月の検索キーワード上位にベトナム共和国副総統「グエン・カオ・キ」の名前がありました。

グエン・カオ・キと言えば、1965年に陸軍のグエン・バン・テュー将軍と共同でクーデターを起こし政権を握って以来、6年近くベトナム共和国政府の首脳を務めた人物なので、日本でも知名度はかなり高いようです。

(ただし国家元首は常にテューであり、キはナンバー2の地位でした)

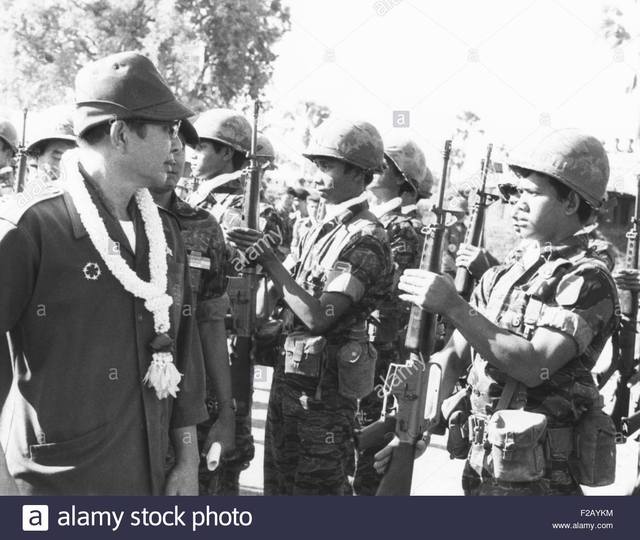

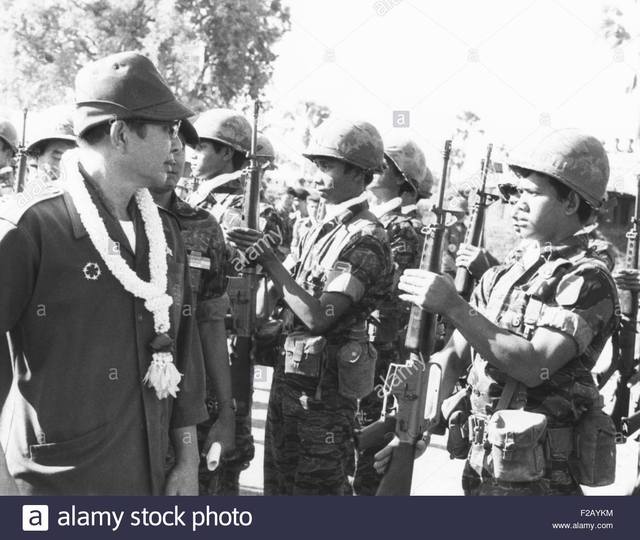

▲テュー総統(左)とキ副総統(右)

このようにキは政治家として有名な人物ですが、彼は政界に進出する以前にも、軍人として非常に特殊な経験をしています。

それが1960年代初頭に米国CIA主導により実施された北ベトナムへのスパイ空挺潜入作戦への参加です。

CIA主導による北ベトナムへのスパイ工作は、1954年にジュネーブ協定でベトナムの南北分断が決定した直後から始まりました。

最も初期のスパイは元々ベトナム北部に住んでいた反共思想を持つベトナム人であり、彼らはCIAにより工作員として訓練を受けた後、そのまま北ベトナム領に残留し、ホー・チ・ミン政権下でスパイ活動を行いました。

その後、1957年にベトナム共和国(南ベトナム)軍初の特殊部隊『第1観測群(後のLLĐB)』が発足すると、以後CIAは第1観測群のコマンド隊員をスパイとして北ベトナムへ潜入させていきます。

当初、この南から北への潜入作戦は、漁船を装ったジャンク船で南シナ海を北上し、夜間に北ベトナムの沿岸に上陸する海上ルートが選択されていました。

しかし間もなく北ベトナム側が南からの侵入者に気付き海上警備態勢を強化したため、工作船が海上で撃沈されるなど、海上ルートの使用が厳しくなっていきます。

一方、同時に検討された陸上ルートは、侵入の難易度は高くなかったものの、侵入が容易な山岳地帯はそもそも人口が少なくスパイを潜入させたとしても得られる情報自体が乏しかった為、陸上ルートが選択される事はありませんでした。

こうしてCIAが次にとった作戦が、航空機からの空挺降下によるスパイ投入です。

CIAはすでに1950年代から中国広東省およびチベットにおいて空挺降下による工作員の潜入作戦を数十回成功させてきた実績があり、ベトナムにおいても同様の作戦が選択されました。

作戦実行に当たり、CIAはアメリカの関与を隠匿するため、民間航空会社デラウェア社を介して南ベトナムにダミー会社『ベトナム航空輸送(VIAT)社』を設立し、国籍マークの無いC-47輸送機1機を調達します。

そして、その越境潜入作戦のパイロットとして白羽の矢が立ったのが、当時空軍少佐としてタンソンニュット基地の司令官をしていたグエン・カオ・キでした。

当時のベトナム空軍は第一次インドシナ戦争中に創設されてから数年しかたっておらず、パイロットの質も人数も乏しいものでしたが、そんな中でキ少佐はモロッコでフランス空軍による飛行訓練を受けた、最も経験豊富なパイロットの一人と目されていました。

▲モロッコで訓練中のベトナム空軍最初期のパイロット達(1953年)

キ少佐はCIAからのオファーを受け入れると、自身の配下にある20名の空軍軍人を作戦のために招集し、キ少佐のチームはCIAにより『ヘイリフト(Haylift)』と命名されます。

ヘイリフトのパイロット達は通常の輸送機パイロットとしては十分な経験を持っていたものの、潜入作戦に当たっては夜間に山岳地帯を低空飛行し、かつ非常に狭い着地地点に工作員を空挺降下させなければならなかったため、CIAはチベットでの潜入作戦に従事してきたエア・アメリカ社のベテランパイロットを教官としてベトナムに召集し、ヘイリフトのパイロット達を徹底的に訓練します。

そして数か月に渡る厳しい訓練の結果、多くの者が脱落し、最終的に残ったのはキ少佐指揮下のメインクルー5名と、ファン・タイン・ヴァン中尉指揮下の予備チームのみでした。

こうして訓練を終えたヘイリフトは最終リハーサルとして、CIAサイゴン支局長ウィリアム・コルビーを乗せてトンキン湾での夜間低空飛行演習を行います。

コルビーも第2次大戦中、OSSのコマンド隊員としてナチス占領下のフランスに空挺降下し破壊工作を行った経験を持つ人物であり、キ少佐の操縦による水しぶきが機体にかかるほどの海面スレスレの超低空飛行を大いに気に入ったといいます。

そして1961年5月、米国ジョン・F・ケネディ大統領がCIAに作戦実行の承認を与え、ついに決行の時が訪れます。

5月27日、キ少佐が操縦するVIATのC-47輸送機に第77群(第1観測群から改称)の潜入チーム『キャスター』4名が乗り込み、タンソンニュット基地から飛び立ちました。

この際、作戦失敗に備え、潜入チームはもちろんC-47クルーも全員、身分証の携帯は禁じられ、万が一敵に捕まった際は、自らを密輸業者と名乗るよう命じられたそうです。

その後、C-47は一旦ダナンに着陸して給油すると、22時に再度離陸して北ベトナム領空に侵入。ニンビンを経由して目的地のソンラ上空に到着します。

そして着地地点である828高地上空に差し掛かるとキ少佐は緑色の降下ランプを点灯させ、キャスターの4名はC-47から飛び降りていきました。

降下が終わるとC-47はすぐに反転し、帰投の途につきます。一方、キャスターも全員無事に828高地に着地し、初の空挺潜入作戦は成功したかに思われました。

しかし後に判明する事ですが、北ベトナム側はCIAが作戦を開始する以前から空からの侵入を予想しており、予め空挺降下に適した地点を調査してその地の警備を強化していました。

そして実際にC-47がソンラ上空を飛行すると、飛行騒音を聞いた現地住民はすぐさま当局にその事を通報し、降下から数時間後の5月28日朝には、828高地付近の村に北ベトナムの人民武装保安隊3部隊が集結します。

そして人民武装保安隊による捜索の結果、3日後にキャスターの4名は発見、逮捕されてしまいます。

しかし北ベトナム政府はこの事実を公表せず、CIAはキャスターが順調に作戦を遂行していると思い込んでしまったため、キャスター投入から1週間も経たない6月2日には、次なる潜入チーム『エコー』3名をクアンビン省に空挺降下させます。(この時のパイロットは不明)

しかしこの時も低空飛行するC-47の騒音が当局に察知され、翌日にはエコーのメンバー全員が逮捕されます。

さらに12日後、キ少佐の操縦で潜入チーム『ダイドー』4名がライチャウ省に空挺降下します。

しかし今度は衣類・弾薬・食料・無線機を積んだコンテナが風に流されて行方不明となり、ダイドー隊員は降下後3週間に渡って付近を捜索するもコンテナは見つかりませんでした。

最終的に隊員たちは作戦継続を断念してラオス領への脱出を試みますが、パラシュートが付近の住民に発見された事で人民武装保安隊の捜索隊が出動しており、ダイドーはラオス国境付近で逮捕されます。

こうして1961年7月までに北ベトナム側は3つの潜入チーム全てを発見、逮捕する事に成功していましたが、これは中国政府による指導の賜物でした。

CIAは1950年代に中国へのスパイ潜入作戦を数十回も行っていましたが、中国側もこれに対抗する方法論を確立させ、そのスパイ対策マニュアルが中国から北ベトナムに提供された結果、ベトナムにおいても従来通りの潜入作戦は通用しなくなっていました。

また北ベトナム側は、ただ潜入チームを逮捕するだけでなく、チームを装ってCIA側に通信文を送信する事で、彼らスパイが順調に作戦を遂行しているかのように取り繕い続けました。

これにCIAはまんまと騙され、7月1日には、キャスター(実際にはすでに逮捕されている)を支援するための補給物資と追加の人員をソンラに投入する為C-47が飛び立ちます。

元々このフライトはキ少佐が担当するはずでしたが、急遽予備チームのヴァン中尉に変更となっていました。

そしてヴァン中尉が操縦するC-47がニンビンに差し掛かると、待ち構えていた北ベトナム軍の高射砲が一斉に射撃を始め、C-47は撃墜されます。(機体は不時着し、その時点で7名の生存者がいましたが、後に怪我が原因で4名が死亡。3名がスパイ容疑で裁判にかけられます)

この時点でCIAは、キャスターら潜入チームが正常に作戦を行っているのか、あるいはすでに逮捕されていて工作員からの無線通信は北ベトナム側が送っている偽の物なのか、半信半疑の状態に陥っていましたが、どちらも確証を持つには至っていませんでした。

その為C-47の撃墜を受けてもなお空挺降下によるスパイ投入作戦は継続される事となり、VIAT社には新たにC-54輸送機が配備されます。

また同時期、グエン・カオ・キは中佐に昇進し、エア・アメリカ社のパイロットによりキ中佐チームに対するC-54の飛行訓練が行われます。

この訓練は1962年初めまでに完了し、その後キ中佐率いるC-54チームはシンガポールまで訓練飛行を行います。

この際、派手好きなキ中佐はシンガポールで黒い飛行服と紫色のスカーフを購入し、自身のチームのイメージカラーとします。

この潜入作戦に相応しくない目立つ服装にCIAのコルビーは苦言を呈しますが、キ中佐は意に介さず、以後、この服装はキのトレードマークとして長年愛用されていきます。

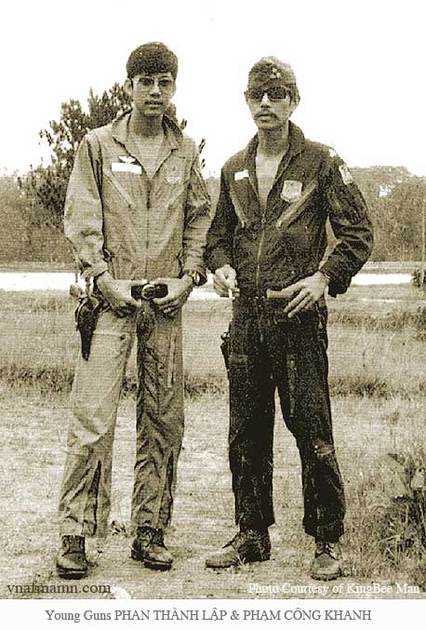

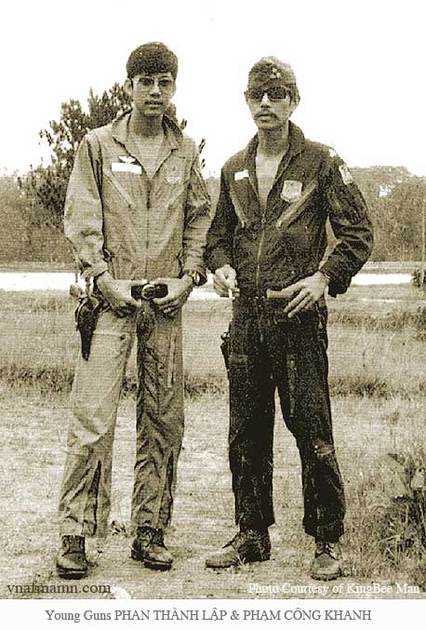

▲黒色のK-2B飛行服と紫色のスカーフを着用するグエン・カオ・キ(右)

1962年2月20日、キ中佐が操縦するC-54が第77群の潜入チーム『ヨーロッパ』5名を乗せて飛び立ち、ヨーロッパはホアビン省に空挺降下します。

しかし、またしても輸送機は飛行中に発見され、降下の翌日にヨーロッパは全員発見、逮捕されます。

そして今回も北ベトナム側はヨーロッパの無線手を装ってCIAに対し潜入成功の通信を送り、CIAはまたもそれを信用してしまいます。

さらにCIAは、前年の7月にC-47が撃墜された事で実施できていなかったキャスター(実際には9か月前に全員逮捕されている)への補給を再度実行に移します。

キ中佐のチームがヨーロッパのミッションに出ていたため、このキャスター支援作戦にはホイ大尉のチームが選ばれ、もう一機のC-54でタンソンニュット基地から飛び立ちました。

しかし不幸にも今回は天候が悪く、ソンラに差し掛かったところで低空飛行の中暴風雨に見舞われたホイ大尉は方向感覚を失い、C-54は山に激突してクルーは全員死亡します。

これを最後にCIAは潜入作戦にベトナム空軍パイロットを用いなくなり、代わってCIAは中国への潜入ミッションの経験が豊富な台湾人パイロットをチャイナ・エアラインから招聘し、以後VIAT社の特殊工作機は彼ら台湾チームが操縦桿を握る事となります。

しかしCIAはその後も北ベトナムによる欺瞞工作に騙され続け、すでに逮捕されている工作チームをまだ健在と信じ、さらなる失敗を積み重ねていきます。

最終的に、潜入諜報工作の権限がCIAから米軍MACV-SOGに引き継がれた1964年の時点で、北ベトナム当局が拘束した南ベトナム側の潜入工作員は300名に上っていました。

※越境作戦に投入された特殊部隊の歴史については過去記事『NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[1]』参照

このように60年代初頭のスパイ潜入作戦はCIAの硬直化した指揮運用のために失敗続きだった一方、グエン・カオ・キ自身は全てのフライトでパイロットとしての役割を十二分に果たし、軍での権勢と共にCIAとのコネクションも作れたことで、3年後のクーデター・権力掌握の足掛かりを得ます。

後の世で大変な嫌われ者になるキですが、少なくともパイロットとしての腕前は超一流だった事は間違いないでしょう。

▲グエン・カオ・キが潜入チームを送り届けた地点

また1961年7月にニンビン省で撃墜されたC-47は元々キが担当するはずだった訳で、もし彼が当初の予定のまま操縦桿を握っていたら、キは戦死、良くても北ベトナム当局に逮捕され以後十数年間投獄されていた事でしょう。

そうなればキが政治の表舞台に登場する事はなく、ベトナム戦争の歴史そのものが大きく変わっていたのかも知れません。

2024年07月14日

ラオス戦争の右派・中立派勢力①1954-1965

※2025年3月30日更新

ラオス戦争というのは同時期のベトナム戦争と大きく異なり、右派・左派の対立に加えて中立派が独立勢力として存在し、右派・左派間を行ったり来たりし、それらが停戦・連立政権を作ってはすぐに分裂・内戦再開、さらにそこにアメリカや北ベトナムががっつり軍事介入しているという非常に複雑な経緯を辿っています。

例えるなら最初は「連邦vsジオン」だったのが、次第に「ティターンズvsエゥーゴvsアクシズ」に、そして気付いたら「ギルガメスvsバララント」になってた感じ。

ただ本を読んでるだけでは全然頭に入ってこないので、また要点をかいつまんで図と年表にまとめました。

王国政府とパテート・ラーオ

1954年8月 ジュネーブ協定(1954)により第一次インドシナ戦争終結。協定でラオス王国政府とパテート・ラーオの合流が謳われる

1955年6月 パテート・ラーオが王国政府と対立。双方が軍事作戦を開始

1957年 和平の為、中道的政治家スワンナプーマーを首相、内閣に2名のパテート・ラーオ議員を入閣させた連立政権(第1次連合政府)が発足

1958年5月 立法議会補欠選挙で左派が僅差で過半数を獲得

1958年7月~8月 左派の勝利にアメリカが反発しラオスへの経済援助を停止。経済危機を受けてスワンナプーマー首相は辞職し、右派のプイ・サナニコン内閣が発足。連立政権は消滅

1959年1月 プイ首相が1年間の首相独裁制を宣言。パテート・ラーオ議員はサムヌア県に避難する

1959年5月 交渉の末、パテート・ラーオ軍がラオス国軍に編入される事に同意。しかしパテート・ラーオ2個大隊のうちジャール平原大隊は編入を拒否して北ベトナム領に逃亡。また編入を受け入れたルアンパバーン大隊からも脱走者が続出。(残った兵士はラオス国軍第26歩兵大隊へ編入)

1959年7月 北ベトナムで訓練を受けていたパテート・ラーオ部隊が国境を越えてラオス国軍の前哨基地を攻撃。4基地が陥落する。(直後に2基地は奪還される)

1959年7月 王国政府はビエンチャン市内に残っていたパテート・ラーオ幹部を一斉検挙

1959年12月 プイ首相が辞任し、国防大臣プーミー将軍が暫定政権の実権を掌握

1960年4月 総選挙で右派が勝利(プーミー将軍による投票結果操作が濃厚)。右派の議決により全ての左派議員が失職させられる

ラオス軍の分裂

1960年8月 コンレー大尉率いるラオス軍第2空挺大隊が、右派の暴走を止め内戦終結を目指すとしてビエンチャンでクーデターを実行し、スワンナプーマーを首相に据えた新政府の発足を宣言

これに対しサワンナケートに逃れたプーミー将軍ら右派は中立派新政府を認めず、ラオス軍は右派の王国軍(FAR)と、コンレーの中立派軍(FAN)に分裂する。(※右派が正式に王国軍へと改称するのは1961年9月)

中立派はパテート・ラーオとの協調を掲げ、パテート・ラーオ軍と北ベトナムの軍事顧問団をソ連機でビエンチャンに迎え入れる。

1960年9月 サムヌア県をめぐって王国軍の第1空挺大隊と中立派軍の第2空挺大隊が戦闘に突入。この混乱をついてパテート・ラーオ軍と北ベトナム軍が続々とラオス領内に侵入。

1960年11月 王国軍が首都ビエンチャン奪還のためサワンナケートから北上開始

1960年12月 王国軍と中立派軍がビエンチャン市街で激突。王国軍が勝利し、中立派軍はビエンチャンから撤退する

1961年1月 中立派軍がソ連・北ベトナムからの支援を受けて王国軍からジャール平原を奪取

1961年1月 米国ケネディ政権はPEO軍事顧問団を増派し、107名からなる「モンクフッド」(ホットフットから改称)を王国軍の各大隊に配属

1961年1月 米国CIAは王国軍を支援するためラオス領内の少数民族を民兵として戦力化する不正規戦プロジェクト開始

1961年1月~3月 国道13号をめぐり王国軍と共産軍が衝突。王国軍が敗退する

1961年3月 王国軍はそれまで臨時編成だった機動群(GM)を常設連隊に指定

1961年3月 中立派軍は第2空挺大隊を6個中隊編成とし、さらにそれぞれの中隊を大隊に拡大して第1~第5空挺大隊および空挺訓練センター(BAP)とする

1961年4月 王国軍は中立派軍と共産軍が保持する国道13号奪還作戦を実行するが失敗に終わる

1961年4月 米国PEOは正式に軍事顧問団(MAAG)へと改編され、モンクフッドは「ホワイトスター機動訓練チーム」へと改称される

1961年5月 王国軍・中立派軍・共産軍が停戦に合意。ジュネーブで和平会議が始まる

1962年1月~5月 王国軍はラオス西部の空白地帯の奪取に動くが、これに共産軍が対抗し戦闘が再開する。激しい戦闘の末、王国軍は敗北しタイ領に敗走する

1962年7月 ジュネーブ協定(1962)が調印され、第2次連合政府発足。再びスワンナプーマーが首相となる。

協定で外国軍の退去が定められたため、王国軍を支援する米軍軍事顧問は完全に撤退したが、北ベトナム軍は協定を無視して戦闘部隊をそのままラオスに駐屯させる

1962年 王国軍は第6、第7軍管区を新設。また軍管区の上位組織として北ラオス軍団・南ラオス軍団を新設する。

右派・中立派の迷走

1963年2月 パテート・ラーオとの同盟をめぐって中立派軍内で内紛が深刻化

1963年4月 パテート・ラーオは同盟を放棄して中立派軍を攻撃。中立派軍はジャール平原から撤退。同時に中立派軍内の親共派は「愛国的中立主義軍」を名乗って中立派軍から離脱し共産軍に合流する

1963年4月 共産軍と中立派軍の決別を受け、米国は中立派軍への軍事支援を開始。また王国軍も中立派軍への援護を開始する

1963年11月~1964年1月 パンハンドル地域の奪還を目指し王国軍・中立派軍が共同作戦を開始。激しい戦闘の末、作戦は失敗に終わる

1964年4月 右派の国家調整局長官シーホー中佐がビエンチャンで軍事クーデターを実行し、右派・中立派幹部を襲撃する。しかし米国は引き続きスワンナプーマー首相を支持しシーホー政権を拒否したため、クーデターは失敗に終わる。

1964年4月 シーホーのクーデター未遂を受け、中立派軍幹部は右派・王国軍との同盟解消をコンレーに求め、一部部隊が勝手にジャール平原から撤退した事で共産軍の攻撃が王国軍に集中する

1964年4月 CIAの仲介で中立派軍のコンレーと王国軍第2軍管区/モン族軍司令ヴァン・パオが会談し、協力関係を築くことに合意する

1964年5月 共産軍が中立派軍を強襲し、その最中に中立派軍内の第4空挺大隊が離反し共産軍に寝返った事で中立派軍はジャール平原から撤退する

1964年5月 離反した第4空挺大隊が考えを改め中立派軍に復帰

1964年7月 王国軍・中立派軍・モン族SGU・タイ軍合同の「トライアングル作戦」開始。ジャール平原の一部奪還に成功する

1964年8月 ビエンチャンで王国軍プーミ―将軍が部下に軍事クーデターを起こさせるも失敗

1965年1月~4月 王国軍幹部の権力闘争がエスカレートし王国軍同士での戦闘に発展。最終的にこれまで右派を牛耳ってきたプーミ―将軍とシーホー中佐は共にタイに亡命する。

つづく

2024年05月20日

ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊の略史②1970~1973年

※2024年5月21日更新

※2024年5月22日更新

※2024年7月7日更新

【1960年代のまとめ】

ビエンチャンの中央政府が右派・左派・中立派とで連合と分裂を繰り返す中、北ベトナムは「ラオス解放勢力(パテートラーオ)からの要請に応じてラオス人民を解放するため」と称し、ラオスへの軍事侵攻を本格化させ、1960年代半ばには共産軍の主力は北ベトナム軍となる。

これに対抗してアメリカCIA・タイ政府はラオス王国政府を支援するため、ラオス領内の少数民族(モン族、ラオ・トゥン人、ラオ・スーン人)を王国政府側の不正規部隊として武装化。

ラオス王国軍正規部隊(多数派民族のラオ・ルム人)は主要都市の防衛に終始したため、主戦場となった田園・山岳地帯でのラオス王国軍の主力はCIAが指揮する不正規部隊となる。

またこれを支援するため、アメリカ軍は強力な航空支援を提供し、タイ軍は秘密裏に陸軍部隊をラオスに派遣する。

【略語】

SGU: 特別遊撃隊。少数民族不正規部隊の基本編成である軽歩兵部隊。SGUがBGに改称された後も、不正規部隊の総称としてSGUという名称は使われ続ける。

BG: 戦士大隊。1967年以降、SGUは順次BGに改称される。

GM: 機動群。3~4個のSGU/BG大隊からなる連隊。

BC: コマンド大隊。ユニティ・プログラムでタイから派遣されたタイ人民兵の軽歩兵大隊。

BA: 砲兵大隊。同じくユニティ・プログラムでタイから派遣されたタイ人の砲兵大隊。

第1軍管区

1971年2月 北ベトナム軍が王宮のあるルアンパバーンを包囲。王国軍部隊の増援により戦線は膠着する。

1971年3月~6月 北ベトナム軍によるルアンパバーン攻撃。王宮防衛のため、第1軍管区の王国軍・民兵部隊に加えて第3軍管区の王国軍および民兵部隊がルアンパバーンへ集結し、全力で抗戦した事で北ベトナム軍は撤退する。

1971年12月~1972年1月 ラオス北西部に侵入してメコン川沿いに道路建設を進める中国人民解放軍により、ラオス航空、エア・アメリカの航空機3機が立て続けに撃墜される。しかし米国政府は中国軍の全面侵攻を危惧して報復行動を避ける。しかし第1軍管区タイ人BCを指揮するタイ軍のピチット少佐は米国の意思を無視して中国軍に砲撃を行う。

1972年1月~6月 共産軍がラオス北西部メコン川東岸の奪取に動き、ピチット少佐麾下のタイ人BCを包囲する。最終的にBCはタイ国境警備警察PARU、タイ陸軍特殊部隊、そしてタイ領内のタイ陸軍正規部隊の援護を受けて包囲から脱出する事に成功する。

1972年11月~1973年2月 パテートラーオ軍が第1軍管区の不正規戦本拠地ナムユに対し攻勢をかける。ラオ・トゥン人GM、タイ人BCが抵抗するが最終的に基地は陥落する。

1972年12月~1973年2月 パテートラーオ軍の攻勢に対抗し王国軍正規部隊が「マハラットII作戦」実施。 第2軍管区ヴァン・パオ戦闘団および第3軍管区GMが増援として派遣され、パテートラオ軍の撃退に成功。

第2軍管区

1969年11月~1970年4月 北ベトナム軍がジャール平原に対する大規模攻勢「第139戦役」を実施。

1970年2月 米空軍、北ベトナム軍の攻勢を抑えるためラオス領内で初のB-52爆撃機による絨毯爆撃開始。

同月 第2軍管区モン族強襲コマンドによる北ベトナム領ディエンビエンフーへの越境攻撃実施。北ベトナム軍の師団司令部をロケット弾で砲撃。

1970年3月 第2軍管区本部ロンチェンに北ベトナム軍が迫り、陥落の危機に陥る。ロンチェン駐在CIA職員は史上初の非常事態宣言「アードウルフ」を発令し、機密書類・暗号の焼却を開始。

タイ陸軍砲兵大隊「特別要件9」および他の全ての軍管区(第1、3、4軍管区)のSGU大隊が増援として続々とロンチェンに到着。

ロンチェン防衛のため、米空軍が戦闘目的としては初めて大型スラリー爆弾BLU-82を北ベトナム軍に投下。

同月 SGUにアメリカ製のM16ライフル配備開始。

同月末 増援を得たヴァン・パオは反撃を行い、ジャール平原内のほぼ全ての重要拠点から北ベトナム軍を駆逐する事に成功。

1970年4月 新たにタイ陸軍5個大隊(歩兵3個大隊・砲兵2個大隊)がラオスに派遣され、ヴァン・パオ将軍直属の「ヴァン・パオ戦闘団」として第2軍管区に配備。

1970年4月~5月 ブアムロンを北ベトナム軍が急襲。モン族ADCおよび第4軍管区SGUが辛くも防衛に成功。

1970年5月 モン族強襲コマンドが北ベトナム領ムウンセンへの越境攻撃中に北ベトナム軍の反撃を受け全滅。

1970年7月~10月 再度モン族強襲コマンドによるムウンセンへの越境攻撃実施。戦車4両、トラック6両、パテートラーオ軍ラジオ放送局の破壊に成功。

1970年8月~11月 モン族GMおよびタイ軍によるバンナー、ムンスーイ攻略戦実施。ムンスーイの占領に成功。

1970年11月~1971年1月 モン族強襲コマンドおよびGMによる「カウンターパンチIII作戦」実施。北ベトナム軍の反撃にあい作戦失敗。

1971年2月 北ベトナム軍が第2軍管区本部ロンチェンへの攻勢「74B戦役」を開始。

同月 航空支援のため飛来した米空軍のF-4戦闘機がロンチェンの第2軍管区本部をクラスター爆弾で誤爆。

1971年3月 ユニティ・プログラムで編成されたタイ人民兵BC(コマンド大隊)から成る「シンハー戦闘団」およびタイ人BA(砲兵大隊)が増援としてロンチェンに到着。

1971年4月 米空軍のF-4戦闘機がシンハー戦闘団のタイ人BCを誤爆。以後、誤爆を防ぐために全てのBCにタイ空軍ウドン基地で訓練を受けたタイ人FAG(前線航空誘導員)が配置される。

同月 北ベトナム軍は74B戦役を中止して北ベトナム領に撤退する。

1971年5月 ヴァン・パオ戦闘団のタイ陸軍部隊が派遣期間を終えて帰国。代わってタイ人BCから成るシンハー戦闘団がヴァン・パオ戦闘団に改称される。

1971年6月 モン族GMがジャール平原南西部の北ベトナム軍を攻撃、退却に追い込むことに成功。

1971年7月 米国政府がラオスにおける空爆・航空支援の削減を開始。

1971年7月~9月 モン族BG・タイ人BCによるジャール平原制圧作戦が実施され一定の成果を上げるが、北ベトナム軍を完全に駆逐する事は出来ずに作戦は終了する。

1971年8月 モン族各部族長らは在ラオス米国大使館に対し、航空支援を再開しない場合モン族はアメリカ・ラオス政府への協力を放棄してタイ領へ集団脱出すると抗議。

1971年11月~12月 航空支援の打ち切りによりモン族将兵の多くがアメリカに見捨てられたと考え、士気を失う。現実逃避のためモン族の将校たちは前線部隊を離れてロンチェンで新年の祭りを1か月繰り上げて開催し、指揮官不在となった前線部隊の士気はさらに低下する。

1971年12月 北ベトナム軍が史上最大規模の攻勢「Z戦役」を開始。ロンチェンは砲撃や戦闘工兵の侵入を受け、陥落の危機に陥る。またヴァン・パオ将軍やCIA顧問が抗戦を呼びかけるが、モン族将兵の多くがほとんど抵抗する事なく逃亡する。モン族に代わってタイ人BCが第2軍管区の主力として抗戦する。

1971年12月~1972年1月 タイ領内から追加のBC、ならびに第3軍管区GM、第1軍管区BGが増援としてロンチェンに到着。ヴァン・パオ戦闘団は12個大隊に拡充し、辛くもロンチェン防衛に成功する。

1972年1月~3月 ヴァン・パオはCIAの反対を押し切り北ベトナム軍への反攻作戦を実施。モン族兵も軍事作戦に復帰したが、ロンチェン周辺から北ベトナム軍を排除する事には失敗する。

1972年3月 北ベトナム軍は再びロンチェンを砲撃。またサムトンは機甲部隊の攻撃を受け陥落する。

1972年3月~4月 ヴァン・パオは再び反攻作戦を開始するが、第2軍管区に増援として派遣されていた第3軍管区GMの一部が当初の予定を過ぎても郷里に帰れない事から反乱を起こし脱走する。一方北ベトナム軍もロンチェン攻略を目指し、ヴァン・パオ戦闘団(タイ人部隊)との攻防が続く。最終的に北ベトナム軍部隊が全滅し、ロンチェンは防衛される。

1972年4月~7月 ヴァン・パオはモン族部隊の再建を行い、また第3軍管区GMも再度ヴァン・パオの下に派遣され、再び北ベトナム軍への攻撃を行う。攻防が繰り返されるが戦線は膠着状態が続く。

1972年7月~11月 米国ニクソン大統領の意向によりジャール平原の掃討を目指す第1・2・3軍管区不正規部隊合同の大規模攻勢「プーピアンII作戦」実施。しかし北ベトナム軍の反撃により多くの犠牲を出し作戦は失敗に終わる。

1972年11月 ロンチェンにタイ人部隊が増派され、3つのタイ人GMが編成。モン族GMと合同でプーファサイを攻撃するも攻略に失敗。

1973年1月 北ベトナム軍によるジャール平原北部ブアムロンへの攻撃を緩和させるため、ヴァン・パオはムンスーイ奪還を目指す「プーピアンIII作戦」を実施するが、成果を上げることなくブアムロンが陥落。作戦は終了。

第3軍管区および第4軍管区

1970年 第3および第4軍管区強襲コマンド(コマンドレイダース)が北ベトナム領、カンボジア領内への越境破壊工作作戦を複数回実施。北ベトナム領内の北ベトナム軍訓練キャンプや、パテートラーオ軍に供与されるT-34戦車等を破壊。

1970年前半 第3軍管区SGUはヴァン・パオを支援するため第2軍管区に派遣される。

1970年4月~12月 カンボジアでのクーデター(ロンノル政権成立)により北ベトナムはカンボジア領内のホーチミン・トレイルを失ったため、ラオス領内のホーチミン・トレイルを拡大するため第4軍管区への攻撃を激化。第4軍管区SGUは第1、第3軍管区SGUの増援を受け、辛くも北ベトナム軍を撃退する。

1970年6月 第3軍管区SGUが第2軍管区への支援から帰還。

同月 第3軍管区SGUは第3軍管区内のホーチミン・トレイル攻撃を担当する主力部隊と、他の軍管区への増援に割り当てられる「第1機動群」に再編される。

1970年7月 第3軍管区SGUによるチュポーン攻略が失敗。第1機動群は全滅。

1970年9月 CIAがクメール共和国(カンボジア)軍のラオス派遣計画「プロジェクト・カッパー」を開始。クメール陸軍2個大隊がラオス第3軍管区に展開開始。

1970年9月~11月 再度チュポーン攻略を目指す「チュポーン作戦」実施。作戦は成功する。

1970年12月 第3軍管区SGUは第2軍管区と同じくBGに再編成される。

同月 タイ領内での訓練を終えたタイ人民兵がラオス第4軍管区に展開開始。タイ人部隊はBCとしてラオス王国軍部隊に組み入れられる。

1971年1月 クメール軍大隊が増援として第4軍管区ボロベン高原へ派遣されるが敗退。ラオス領内で訓練中のクメール兵も反乱を起こしたため、ラオス派遣クメール軍は一旦全て帰国する事となる。

同月 北ベトナム軍が第4軍管区ホエイサイを攻撃するも、タイ人BCが防衛に成功。

同月 第3軍管区の各BGを再編した連隊規模のGM(機動群)が5つ編成される。

1971年1月~3月 南ベトナム軍の「ラムソン719作戦」に呼応して第3軍管区GMによる「シルバーバックル作戦」および「デザートラット作戦」実施。デザートラット作戦は北ベトナム軍の通行を阻害し一定の成果を上げたが、南ベトナム軍が敗退した事よって北ベトナム軍による攻撃がGMに集中したため、GMも撤退する。

1971年2月 新たなラオス派遣部隊として南ベトナム領内での訓練を終えたクメール軍第15旅団がラオス第3、第4軍管区に展開。ボロベン高原の一部奪還に成功する。

1971年3月 北ベトナム軍の攻撃を受けボロベン高原内の三つの拠点が陥落する。

1971年4月 第3軍管区強襲コマンドが北ベトナム軍の待ち伏せ攻撃を受け全滅する。

1971年5月~6月 ボロベン高原をめぐる戦いでタイ人BC1個大隊が全滅するも、航空支援を受けてラオス王国軍側が勝利。

1971年5月~9月 ラオス王国軍・第3軍管区GM合同の「プータ作戦」実施。攻防が続いたが、成果が上がらないまま作戦は終了する。

1971年6月 CIAはクメール軍派遣の成果を不十分と見做し、プロジェクト・カッパーを終了する。

1971年7月~10月 第3軍管区GM・第4軍管区BG・王国軍・中立派軍・タイ人BAからなる「パスーク戦闘団」がサヤシラを攻略。

1971年11月 サラバネ奪還を目指す第3軍管区・第4軍管区GM合同の「タオラー作戦」実施。北ベトナム軍機甲部隊の反攻にあい作戦は失敗に終わる。

1971年12月~1972年2月 北ベトナム軍の「Z戦役」攻勢。第4軍管区GMおよびタイ海兵隊員からなるBCが抗戦するが、GM1個連隊が全滅。BCも退却する。

1972年2月 第2軍管区への増援のため、第4軍管区BCがロンチェンに派遣される。

同月 CIAは強襲コマンドプログラムを成功とは判断せず、計画は終了する。

1972年3月~4月 国道23号をめぐる戦いで第3軍管区GMが第4軍管区に派遣される。第4軍管区GMは一定の成果を上げたが、長期の派遣で士気の下がった第3軍管区GM将兵は逃亡・反乱を開始したため、第3軍管区GMは送還される。

1972年6月~10月 国道23号奪還を目指す第3軍管区・第4軍管区合同の「ブラックライオン作戦」実施。北ベトナム軍の抵抗で成果は限定的に終わる。

1972年10月~1973年2月 第3軍管区・第4軍管区GMによる反攻作戦により北ベトナム軍の一部が撤退。

1972年11月~1973年2月 ターケークにおいて北ベトナム軍の攻勢にあう王国軍正規部隊への増援として第3軍管区GMが派遣され、北ベトナム軍の撃退に成功。

タイ領内

1970年 ノンタクー、ナムプンダムにラオス不正規部隊訓練センター設置

1970年9月 CIAがカンボジア国境沿いに住むタイ人を民兵としてラオスに派遣する「ユニティ・プログラム」を開始。

1971年 ユニティ・プログラムにおけるラオス派遣タイ民兵訓練センターがカンチャナブリに移転

1971年後半 ユニティ・プログラムにタイ人民間パイロットが操縦する武装ヘリ部隊計画が追加。パイロットは南ベトナムで飛行訓練を受けた後、米陸軍からロケットポッドおよびミニガン搭載のUH-1ヘリ10機が供与され、ラオス空軍所属機としてタイ空軍ウドン基地に配備。連日ラオス第2軍管区や第4軍管区への航空支援に出撃する。

つづく

2024年05月02日

ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊の略史①1960年代

※2024年5月11日更新

※2024年5月19日更新

※2024年7月7日更新

※2025年2月9日更新

ラオス戦争は「CIA秘密戦争」というフレーズだけが独り歩きしていて、その実態をちゃんと分かっている人は少ないんじゃないかと思います。

そもそも「秘密」というのは、アメリカが民主主義国家であるのにも関わらずCIAが独自の判断でアメリカ国民の支持を得ぬままラオスに介入していた部分を問題視している文言であって、当のラオス国民にとって戦争は毎日自分の住む町で起こっている事であり、秘密でも何でもありません。

また、この戦争は一般には「ラオス内戦」と呼ばれますが、実際には1960年代後半以降、共産軍の戦力の大半はラオスに越境侵入した北ベトナム軍であり、そこに米軍、タイ軍も参戦しているので、実際にはとても大規模な国際紛争でした。

その中で、ラオス戦争ではCIAがラオス領内に住むモン族をラオス王国政府軍側の兵士として動員した話が割と有名なので、今回はモン族以外も含む、CIAとタイ政府が行った不正規少数民族民兵計画の略史をまとめました。

前段階

1950年 米国CIAがタイ王国にてタイ警察と共同で共産主義勢力への対抗プロジェクトを開始。(当初は中国共産党によるタイ共産党への支援阻止が目的)

1951年 CIAの指導の下、タイ警察内にBPP(国境警備警察)が創設される。

1958年 BPP内で選抜されたコマンド隊員からなる特殊部隊PARU(警察航空増援部隊)が発足。

1960年8月 ラオスで軍事クーデター発生。政権を握った中立派は共産軍と同盟し、ラオスに親共政権が誕生。タイ政府は政権を追われたラオス右派(王国軍)を支援する工作機関「コートー(ラオス支援タイ委員会)」を発足。

1960年12月 王国軍が首都ビエンチャンを奪還。

1961年1月 王国軍を増強するため、ラオス領内の民間人(少数民族)を民兵として戦力化するCIAとPARUの合同プロジェクト開始。

▲ラオスに展開する米国CIAエージェントとタイ国境警備警察PARU隊員

ラオス第1軍管区

1962年1月 CIAおよびPARUが第1軍管区西部で少数民族民兵の組織化を開始。

しかし1962年7月を過ぎても民兵を十分に集める事は出来ず、計画は中止となる。

1965年2月 第1軍管区西部でタイ陸軍特殊部隊を中心に少数民族民兵作戦が再開。ラオ・スーン人(高地ラオ人)ADC(襲撃自衛)2個中隊、モン族ADC3個中隊が発足。

1965年6月 ADC中隊を統合して第1軍管区第1SGU(特別遊撃隊)大隊発足。

1965年後半 部隊内での民族間の不和により第1SGU大隊は解散。

1966年初頭 第1軍管区北西部のミエン族がCIAの作戦に参加。

1966年中旬~1967年末 ミエン族の潜入チーム「フォックス」が中国領内に複数回潜入し、中国人民解放軍の電話線に盗聴器を設置。

1966年末 第1軍管区内に東部の民兵を統括するFG/E(東部遊撃軍)、西部を統括するFG/NW(北西部遊撃軍)発足。

1967年前半 ルアンパバーンにてFG/E内にラオ・トゥン人(オーストロネシア語族諸部族)からなるSGU大隊発足。

同年 FG/EのSGUはナンバックでの戦いに大敗して第1SGU大隊および民兵計画全体が瓦解する。

1968年後半 民兵計画再建のためFG/E内に第1SGU大隊および第12SGU大隊(後に第2SGU大隊に改称)が新設される。

1969年後半 FG/EのSGUはヴァン・パオの部隊を支援するため第2軍管区に派遣される。

ラオス第2軍管区

1961年1月 CIAおよびPARUがラオス王国軍所属のモン族将校ヴァン・パオと協力体制を構築。

ラオス北部におけるモン族民兵計画「モメンタム・プロジェクト」始動。

以後CIAとPARUが指揮するモン族民兵部隊ADC(襲撃自衛)中隊が順次編成される。

後にアメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーもモメンタム・プロジェクトへ参加。

1961年4月 タイ陸軍砲兵大隊「特別要件1」が秘密裏にラオス第2軍管区に展開。

1961年12月 ADCから選抜されたモン族コマンド部隊SOT(特殊作戦チーム)発足。

1962年2月 ADCを機動打撃部隊として発展させたSGU(特別遊撃隊)中隊発足。

1962年末 ヴァン・パオは司令部をロンチェンに移動し、以後ロンチェンがモン族軍の本拠地となる。

1962年12月 ロンチェンにてSGUを大隊規模に拡大した第1SGU大隊創設。

1964年 ラオス北部のモン族と南部のラオ・トゥン人との連携強化を目的とし、モン族・ラオ・トゥン合同の第2SGU大隊創設。

1965年2月 ヴァン・パオが第2軍管区司令に就任。

1965年10月 第2軍管区モン族部隊(SGUおよびADC)がホエイサアンを占領する北ベトナム軍を撃破。弾薬2トン、食料55トンを接収。

同年 タイ陸軍がロンチェンにてモン族将校への指揮幕僚教育を開始。

1966年1月 第2軍管区にタイ兵からなるロードウォッチチーム発足。

1966年1月までに5個のSGU大隊が発足。

1966年2月 ナカンでの作戦中にヴァン・パオが狙撃され、以後4月までタイおよび米国ハワイで治療。

同年 ノンカイにてタイ人パイロットを教官とするモン族のパイロット養成学校が開校。卒業者はラオス空軍T-28攻撃機パイロットとして第2軍管区での近接航空支援任務に従事。

1967年 モン族SGUがナカン、サムヌアでの作戦で相次いで勝利。

同年 モン族の各SGU大隊はBG(戦士大隊)に改称。また3つのBGから成る連隊規模のGM(機動群)発足。

1967年10月~1968年6月 プーパティをめぐりモン族GM21と北ベトナム軍の激戦。ヴァン・パオはCIAの反対を押し切り「ピッグファット作戦」を実施。最終的にヴァン・パオはプーパティ占領に失敗し大損害を負う。

1969年3月 北ベトナム軍の攻勢を受けナカンが陥落。

1969年3月~5月 シエンクアンビル渓谷をめぐる戦い。一時ラオス王国軍がシエンクアンビルを占領するが、北ベトナム軍の反攻にあい撤退。

1969年7月 タイ空軍ウドン基地で訓練を終えたモン族パイロット2期生がラオス空軍T-28攻撃機部隊として第2軍管区に実戦配備。

1969年7月~10月 ヴァン・パオは「コウキェット作戦」を発動しジャール平原全域の制圧に成功。共産軍から小火器6400丁、弾薬600万発、戦車25輌、車両113輌、燃料20万2000ガロン、その他大量の食糧を奪取する。

1969年8月 タイ領内のフィッツキャンプで訓練を受けたモン族コマンド隊員から成る第2軍管区強襲コマンド(コマンド・レイダース)発足。

▲王党派モン族の軍事指導者ヴァン・パオ将軍

ラオス第3軍管区および第4軍管区

1961年11月 第4軍管区にてCIAおよびグリーンベレーによるラオ・トゥン人(オーストロネシア語族諸部族)民兵計画「ピンクッション・プログラム」開始。ホーチミン・トレイルを通行する北ベトナム軍を偵察・監視するロードウォッチチームを編成。

1962年9月 ラオス連立政権成立による一時的な和平ならびにラオス政府がラオ・トゥン人の武装化に難色を示したためピンクッション・プログラムは終了。ラオ・トゥン人部隊は解散する。

1962年11月 CIAが第3および第4軍管区にてラオ・トゥン人部隊によるロードウォッチ作戦を再開。

1963年1月 ラオ・トゥン人部隊は「ハードノーズ作戦」として正式に承認される。この作戦からタイ陸軍特殊部隊がラオスで活動開始。

1966年中旬 CIAが南ベトナム領内で募兵したヌン族傭兵をコマンド部隊としてボロベン高原東部に配置。(ただし在越米軍が精鋭のヌン族兵の提供を拒否したため、CIAはチョロンで従軍経験の無い素人のヌン族を雇わざるを得なかった)

同年 ヌン族部隊は一定の成果を上げたが、CIAはラオスにおけるヌン族コマンド計画の中止を決定する。

1967年1月 ラオ・トゥン人コマンドチーム「コブラ」がパテートラーオ軍の捕虜収容所バンナデンを襲撃。PARU隊員を含む80名以上の捕虜の救出に成功する。

1967年3月 パクセーにてラオ・トゥン人からなる第4軍管区第1SGU大隊発足。

1967年7月 ノンサフォンにて第3軍管区第1SGU大隊発足。

1967年 ロードウォッチ専用の新型無線機ハークを使用した「ハーク計画」開始。ラオ・トゥン人ロードウォッチチームによる常時監視が行われる。

1967年12月 南ベトナムにおけるテト攻勢の陽動として北ベトナム軍がラオス南部で攻勢を開始。

1968年 第4軍管区内に守備隊として3個のGB(遊撃大隊)発足。

同年 第4軍管区内に3つのGZ(遊撃区)が設定される。各GZにはSGU1個大隊、GB2個大隊が配置される。

1969年初頭 第3軍管区第1SGU大隊が5つの小規模なSGU大隊に分割。

1969年 空中投下型通行監視センサーの普及および航空機の暗視装置が進化した事によりロードウォッチの重要性が低下し、ハーク計画は終了。

1969年9月 第3軍管区SGUによる「ジャンクションシティジュニア作戦」実施。一時SGUがムウンピネを奪還するが、北ベトナム軍の反攻に遭い撤退。

1969年8月 タイ領内のフィッツキャンプで訓練を受けたコマンド隊員から成る第3軍管区強襲コマンド(コマンド・レイダース)発足。

1969年9月~10月 第4軍管区SGUおよびGBによる「ダイヤモンドアロー作戦」実施。失敗に終わる。

タイ領内

1962年後半 CIAがピッサヌローク郊外にラオス民兵コマンド訓練センター「フィッツキャンプ」創設。

1963年 CIAがタイ空軍ウドン基地(現ウドーンターニー国際空港)内にラオスにおける作戦の総司令部「第4802統合連絡分遣隊」を設置。

同年 CIAがタイ空軍タフリ基地内にラオス不正規戦兵站センター「ソルトシェイカー」設置。

同年 タイ政府のコートー(ラオス支援タイ委員会)は「第333司令部」へと改称。

つづく→ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊の略史②1970~1973年

2024年01月16日

最近行った場所

日曜日にビクトリーショウに足を運んできました。

お目当てはこちらの展示。

デスボランティアさんが所蔵する超貴重なコレクションの数々です。鼻血が出ちゃいます。

米国カリフォルニア州ウェストミンスターにはベトナム共和国軍史資料館という私設博物館があり、私は2回訪問しているのですが、迷彩服に限って言えば、こちらの展示の方が凄いです。

いや見に行って良かったぁ~

また順番は前後しますが、最近、成田空港の隣にある航空科学博物館にも行ってきました。

なんとベルX-1(XS-1)1号機『グラマラス・グレニス』のコックピット部分の実物大レプリカが展示されており、中に入る事ができました。

館内にはゼロ戦のコックピットもあったけど、映画『ライトスタッフ』が好きな僕的にはX-1の方が燃える!

僕は昔は飛行機と言えば軍用機しか興味ありませんでしたが、度々海外旅行で旅客機に乗るようになってから民間エアラインにも興味が湧いてきて、ここ数年はYoutubeで、エアライン系フライトシムのゆっくり実況をやっているe92m3s65b40agogoさんの動画を毎回見ています。

これで多少はエアラインのコックピットでどのようなやり取りが行われているか知識が得られたので、その上で航空科学博物館の展示を見れたのはとても良かったです。

2024年01月13日

ホアロイのHALO潜入作戦

※2025年4月23日更新

過去記事『ベトナム空挺の降下作戦1955-1975』にて、ベトナム軍NKTのコマンド部隊は夜間HALO(高高度降下低高度開傘)による潜入作戦を複数回行っていたと述べましたが、それらの多くは他の特殊偵察計画と同様に、ベトナム軍NKTと米軍SOGの合同チームによって実施されていました。

しかし一部ではSOG隊員が参加せず、NKT隊員のみで実施されたHALO作戦も存在していました。今回は、こうしたNKT隊員のみで構成されたHALOチームの一つ、雷虎CCCチーム『ホアロイ(Hỏa Lôi)』のチームリーダーを務めたホアン・ニュー・バー少尉の回想録から、ホアロイが実施したベトナム軍初の夜間HALO潜入作戦の概要をまとめました。

1960年代末まで、NKTの越境コマンド部隊およびSOGとの合同チームは敵性地域への潜入作戦の際に、夜間低高度フリーフォールを多用していた。

これは夜間に、非常に低い高度を飛行するC-47やC-123輸送機からフリーフォール降下するのもので、この作戦に選抜されたNKT隊員にはロンタインのNKT訓練センターで夜間フリーフォール訓練が施された。そして作戦実施が決定されると、機密保持のため隊員はブリーフィングを終えると、出撃の日時まで数日間、基地内の立ち入り禁止区域に隔離された。

この低高度フリーフォールには、低高度からジャンプする事でチームが一か所にまとまって着地できる利点であったが、同時に以下の欠点も存在していた。

・航空機が低空を飛行した事により乱気流が発生し、パラシュートが回転したり、風に流されて着地地点から外れてしまう事がある。

・狭い範囲内で複数人のパラシュートが同時が開傘するとパラシュート同士が絡まる危険性があるため、自動開傘装置が使えない。

・航空機が低空を飛行するため、騒音が大きく、敵に発見されて潜入作戦の意味を成さなくなる。また対空火器による被害を受けやすい。

そこで米軍SOGとベトナム軍NKTは1970年に、当時研究段階にあった新技術HALO(高高度降下低高度開傘)の実戦投入を決定した。

HALOは対地高度18000フィート(約5500m)からフリーフォールし、高度2000フィート(約600m)で開傘するもので、高高度を飛行する事で敵に探知・迎撃される事を防ぐとともに、兵員が降下中に互いに近付く事で低高度フリーフォールと同様にチームの着地地点を一か所に集約する事が可能であった。

このHALO作戦実行のため、ロンタインのNKT訓練センターに加えて、沖縄の米軍基地にもHALO訓練コースが設置され、米軍グリーンベレーの管理・指導の下、NKTおよびSOG隊員に対し訓練が実施された。

なお、このHALO訓練コースにおいて、CCN所属のグエン・ソン准尉が訓練中の事故で死亡した。

1970年末、ホアン・ニュー・バー少尉以下ゴ・スアン・マン、ラム・サヴェル、グエン・バン・ドーの計4名からなるCCCチーム・ホアロイは、NKT訓練センターでHALO訓練コースを修了した直後、同訓練センター内でブリーフィングに召集され、NKT連絡部司令グエン・バン・ミン大佐からNKT単独でのHALOによるカンボジア領内への潜入作戦の決行を告げられた。

共産軍の防空設備及び指揮所・食料集積場の存在が疑われるこの地域への潜入作戦は過去に数回、CCS所属のチームが夜間低高度フリーフォールによる潜入を実施していたが、低高度で飛行したために共産軍の対空砲火を受け、ヘリコプター2機が撃墜、コマンド隊員も2チームが失われていた。そのため今回は対空砲火を避けるため、ホアロイによるHALO潜入が選択された。

ミン大佐は今回の作戦がNKT隊員のみで実施される事について、「これはアメリカ軍がベトナム軍の能力を試す特別な作戦だ。これまでの経験があれば、我々は課題を克服して任務を完遂できると信じている」とホアロイの隊員達に訴えた。

ホアロイの4名は、通常であればそのまま基地内の隔離区域に収容されるはずであったが、その隔離区域はたまたま別のチームが使用していたため、ホアロイには特別に2日間の休暇が与えられた。未だ前例のない危険な任務であったため、ホアロイの隊員たちにとってこの2日間はただ不安を募らすだけの時間となった。

そして作戦当日、隊員たちは基地内の隔離区域に集合し、出撃の時間を待った。午後10時、隊員たちは背嚢、AK突撃銃、黄色いカーキの戦闘服(CISO戦闘服の一種)、偽装用の共産軍ブッシュハット、パラシュートといった装備を受け取り、出撃の時を迎えた。

出撃を前に、ミン大佐はホアロイの隊員一人一人に体調を尋ね、激励の言葉をかけるとともに、パンとコーラの缶を手渡し、機内で食べるよう伝えた。そしてミン大佐とホアロイの4名は米空軍のMC-130特殊戦機に乗り込み、作戦空域へと飛び立った。

午前0時45分、乗機がカンボジア領内の作戦地域上空に到達し、後部ハッチが開いた。ミン大佐は各自の肩を叩いて励まし、3回目のベルと共に機体後部のランプが赤から青に変わった。これを合図に、ホアロイの4名は高度5500mから暗黒の大地へと飛び降りた。

着地するとバー少尉を含む3名はすぐに合流したが、マンとは合流できなかった。計画ではパラシュートを隠した後、1時間その場に隠れて敵をやり過ごす事になっていたが、サヴェルのパラシュートは高い樹木に引っ掛かってしまったため、3名で協力してパラシュートを切り離さなくてはならなかった。

また午前2時半になってもマンとは合流できず、これ以上同じ場所で待つ事は出来なかったため、バー少尉はマンとの合流を諦め、予定通り東へ移動しながら目標の捜索を開始した。

夜が明け、午前9時ごろ、3名は草原で水牛の大群と出くわした。そして不運にも、異変を感じた水牛が一斉に鳴き始めた事で、付近に居た敵兵を呼び寄せる事となった。これによりホアロイの3名は敵兵に発見され、銃撃戦となる。

敵の歩兵部隊に追跡された3名は、その後4時間に渡って必死の逃走を続けた。草原にはシロアリ塚が無数に立っており、ホアロイはこれに隠れながら断続的に射撃する事で、敵の追撃を押し留めていた。しかしその間、サヴェルは足を捻挫した上、竹の枝が目に刺さる怪我を負った。

バー少尉はこの状況を無線で本部に伝え、救助を求めた。これを受けて、午後3時には陽動の為ベトナム空軍のF-5戦闘機が作戦地域に向けて発進した。

午後5時の時点で、ホアロイの3名は敵に包囲され、絶体絶命の状態にあった。しかし無線で現在地を報告した直後、上空にベトナム空軍のO-2観測機が現れ、FACから救援に来た旨が知らされた。

さらにその後、F-5戦闘機2機と米陸軍のAH-1コブラ4機が飛来し、敵地上部隊を空爆した。その間、米空軍のHH-53救難ヘリがホアロイの3名を縄梯子で抽出し、現地から脱出する事に成功した。

その後3名を乗せたヘリは、CCSの前線基地であるクアンロイ飛行場に到着し、そこで行方不明となっていたマンも無事発見され帰還の途にある事を知らされた。なお戦闘中に負傷したサヴェルはそのまま病院へ搬送されたが、大事には至らなかった。

翌朝、バー少尉はSOGアドバイザーから、昨日の作戦目標であった敵防空施設は、今回の作戦で位置が特定できた事から、B-52による爆撃で破壊に成功したと告げられた。

以上が、NKTが単独で行った最初のHALO潜入作戦の一部始終です。

この作戦では、チームは敵に捕捉され全滅の危機に陥りましたが、結果的には死者を出すことなく全員無事帰還でき、ベトナム軍にとっては大きな前進となりました。

これ以降、ベトナマイゼーションによる米軍撤退・SOG解散により、HALOに限らず、NKT単独での作戦は急激に増加していきます。

2023年10月21日

MACV-SOGパッチへの懐疑

いきなりですが、僕はこの『MACV-SOG』のものとされるパッチは、ベトナム戦争後に捏造されたファンタジーパッチの可能性が高いと考えています。

まず、このデザイン自体はMACV-SOGのもの(非公式)で間違いなく、当時も基地内の装飾などに使われていました。また後述するSOG内の各部署のパッチもこのデザインを基に製作されました。しかし同時に、SOG全体としてのパッチは存在せず、このデザインもパッチ化されなかったと僕は考えています。

なぜならSOGは固有の「部隊」ではなく、アメリカ陸海空軍海兵隊、NSA、DIA、CIA等から諜報・特殊作戦の専門家が結集したタスクフォース/アドバイザー機関であり、SOGはそういった多数の異なる軍種・分野毎の部署の集合体でした。(過去記事『SOGの組織構造』参照)

※ミリタリーマニアの間では地上偵察計画のOP-35(C&C部隊)=SOG-35だけがSOGとして知られていますが、実際にはSOG-35は(人数は一番多かったにせよ)数あるSOG内の部署の一つに過ぎません。

そしてSOG内の部隊パッチは、それぞれの部署ごとに個別に製作されていました。

またSOG本部各部署(SOG-00,10,20,30,40,50,60,90)でパッチが製作された例は確認できておらず、パッチが製作されるのはSOG-35,37,75,80などの作戦部門に限られていました。

▲パッチの画像はレプリカ含む

このように、SOG系のパッチというのは、作戦部門の各部署が各々独自に製作したものであり、それ以外にSOG本部要員が身に付けたり、SOG全体を表すパッチは存在しなかったというのが私の考えです。

とは言え、問題のMACV-SOGパッチに対して「存在しなかった証拠」を示す事は出来ません。なぜならこれは一種の『悪魔の証明』というやつで、「実在する事」なら証拠も集めようがありますが、「実在しない事」の証拠など、そもそも存在しないからです。

しかしどんなに調査研究しても実在した証拠が一点も見つからないのなら、その実在性は十分疑わしい、と言うか「無かった」と考えるべきでしょうね。

もしこのパッチについて何か有力な情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非ともご一報下さい。

2022年12月18日

偵察チームとリアクションフォース

ベトナム戦争期、アメリカ陸軍特殊部隊”グリーンベレー”は常にベトナム軍付きのアドバイザーという立場であり、アメリカ軍人のみで作戦を行うことはほぼ皆無でした。

彼らグリーンベレーが主導する作戦として代表的なものが、ベトナム軍特殊部隊やCIDGで構成されたコマンド部隊の現場指揮官としてグリーンベレー隊員が付く米越合同の『特殊偵察計画(Special reconnaissance project)』です。

この特殊偵察計画には以下の4組織があり、それぞれ細部は異なりますが、いずれも『偵察チーム』と『リアクションフォース』から構成される点は共通していました。(※括弧内は作戦を主導する米軍部隊)

・プロジェクト・デルタ (B-52 / 5th SFGA)

・プロジェクト・シグマ (B-56 / 5th SFGA)→1967年OP-35に編入

・プロジェクト・オメガ (B-50 / 5th SFGA)→1967年OP-35に編入

・プロジェクト・ガンマ (B-57 / 5th SFGA)

・OP-35 (SOG-35 / MACV-SOG)

偵察チーム(Reconnaissance Team (RT))は読んで字のごとく、偵察を専門とする小規模なチームで、各チームのチームリーダーをグリーンベレー隊員が務めました。

リアクションフォース(Reaction Force)は中隊以上の規模で構成された軽歩兵部隊であり、偵察ではなく待ち伏せ攻撃や偵察チームへの救援など、積極的な攻撃を任務としました。CIDG兵で構成されたリアクションフォースはマイクフォースの一部とされます。

なおReaction Forceを直訳すると『反動部隊』等になりますが、日本語的にはしっくりこないので、この記事では英語のまま『リアクションフォース』と書いています。

以下、各特殊偵察計画における偵察チームとリアクションフォースを見ていきます。

【プロジェクト・デルタ】

偵察チーム:デルタ偵察チーム

グリーンベレー4名、ベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)6名で構成されたチームが12個。

リアクションフォース:LLĐB第91/81空挺コマンド大隊

LLĐB128名で構成された中隊が6個。

※デルタ偵察チームと第91空挺コマンド大隊は1968年5月に統合され、第81空挺コマンド大隊へと改称される。その後、1970年にプロジェクト・デルタが終了するとLLĐBも解散したが、第81空挺コマンド大隊はLLĐBの後継組織たる第81空挺コマンド群へと拡大する。(過去記事『空挺コマンド』参照)

【プロジェクト・シグマ/プロジェクト・オメガ】

偵察チーム:シグマ偵察チーム/オメガ偵察チーム

グリーンベレー2名、CIDG4名で構成されたチームが16個。

リアクションフォース:第2軍団マイクフォース

グリーンベレー3名、CIDG150名で構成された中隊が3個。

※プロジェクト・シグマとオメガは担当地域が異なるだけで、ほぼ同じ任務・構成でした。また、この2部隊は1967年にMACV-SOG主導のOP-35に編入され、CCSとして統合されます。

【プロジェクト・ガンマ】

プロジェクト・ガンマはデルタ、シグマ、オメガに続くグリーンベレー主導の特殊偵察計画の一つですが、公式な資料は何一つ公表されていません。

1969年、プロジェクト・ガンマ担当のグリーンベレーB-57隊員らが、部隊内のあるベトナム軍LLĐB将校を敵側に内通しているとして秘密裏に処刑した一件が『グリーンベレー事件』としてマスコミに報道され、米国政府を巻き込んだスキャンダルに発展したため、米軍はいまだにプロジェクト・ガンマの活動内容を機密にしたままです。

(機密にされるとなおさら憶測を呼ぶもので、ガンマについてはかなり非合法な活動をしていたと噂されていますが、越境工作や拉致暗殺の類は他の部隊もやってたので、僕はガンマだけが特別な存在だったとは思っていません)

【OP-35】

偵察チーム:

・1964-1968: スパイクチーム(ST)・・・グリーンベレー2名、雷虎(ベトナム軍NKTまたはCIDG)4名で構成。

・1968-1970: 偵察チーム(RT)・・・グリーンベレー3名、雷虎9名で構成。

チーム数はCCN所属が49個、CCCが30個、CCSが24個(時期により変動)

リアクションフォース:ハチェットフォース(Hatchet Force)中隊またはエクスプロイテーションフォース(Exploitation Force)中隊

CIDG約100名で構成された中隊がCCNに3個、CCCが4個、CCSが3個。

Posted by 森泉大河 at

15:34

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│組織・編成

2022年11月26日

3/4カラーボディーアーマー

※2022年11月27日更新

※2022年12月4日更新

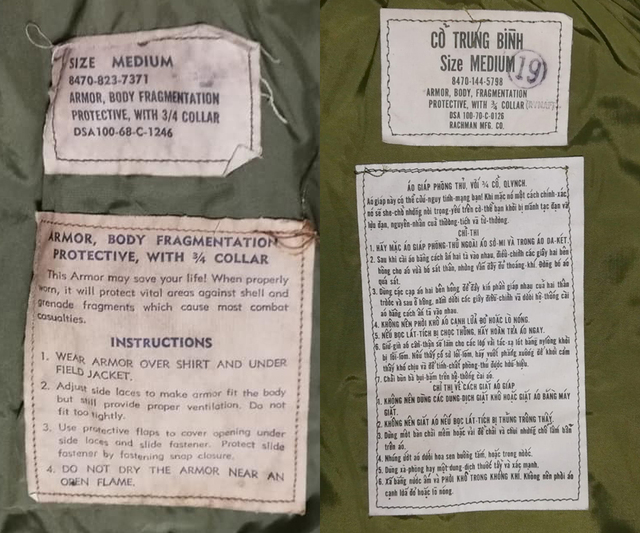

最近米軍の3/4カラーボディーアーマーを入手したので、以前から持っていたRVNAF 3/4カラーボディーアーマーと比較してみました。

※3/4カラーボディーアーマー(Armor, Body, Fragmentation Protective, With 3/4 Collar. 以下3/4カラー)は、マニアの間で「M69」と誤った呼び方をされていますが、本物のM69は、この3/4カラー(ジッパー留め)をベルクロ留めに改良したモデル=M69 3/4カラーボディーアーマーの事です。

※RVNAF 3/4カラーボディーアーマー(Armor, Body, Fragmentation Protective, With 3/4 Collar (RVNAF). 以下RVNAF)とは、米国がベトナム共和国軍(RVNAF)に供与するため、自国のM69 3/4カラーボディーアーマーをアジア人向けにスケールダウンして生産したモデルで、1970年代に供与されたと考えられています。

以下、写真は左が米軍の3/4カラー、右がRVNAFです。

両方ともサイズはミディアムという表記ですが、明らかに大きさが違います。

RVNAFの方は説明書がベトナム語で書かれていますが、米国政府の予算で作られた物なので、米軍装備と同様FSNとDSAナンバーが入っています。

胸のループは6割くらいの長さに短縮

サイズ調整の鳩目は3/4カラーが5穴、RVNAFが4穴

おまけ:ボディーアーマー用水筒

これは私の所持品ではなく知人のコレクターから頂いた写真なのですが、ベトナム戦争当時、ベトナム共和国軍では米軍1クォート水筒を国産化したもの(右)に加えて、PX品として左のような小さい水筒も使われていました。

この水筒は水筒ポーチ(キャンティーンカバー)ではなく、ボディーアーマーのポケットに入れるために小型化したアイディア商品だそうです。

浮彫文字の意味

[上段]

官給・PX共通: CHỈ ĐỂ ĐỰNG NƯỚC. TRÁNH NGỌN LỬA VÀ VỈ LÒ NÓNG (水専用 炎および熱したコンロから離す事)

↑米国製水筒の注意書きをそのままベトナム語に翻訳したもの

[下段]

・官給:Q.L.V.N.C.H (ベトナム共和国軍)

・PX:BÌNH NƯỚC NHỎ CỦA QUÂN NHÂN (軍人用小型水筒)

ボディーアーマーのポケットに水筒を入れている例 (1972年アンロクの戦い)

2022年11月17日

JACのCAR-15を塗装

※2022年12月18日更新

今日はJAC製ガスガンのXM177E2のレシーバーを塗装しました。

マガジンも純正品を塗装したものです。

M203グレネードランチャーもJAC製ですが、特に塗装はしていません。

特に何の工夫も無いので、工程は端折って完成した写真だけ載せます。

ベトナム戦争期、特殊部隊向けに開発されたXM177E2(通称CAR-15)は米軍MACV-SOGでも使用されましたが、実のところSOGは単独で作戦を実行する事は無く、常に少数のSOG隊員が数倍の人数のベトナム軍NKTやCIDGのコマンド隊員を指揮する立場でした。

なのでSOGの指揮下で特殊作戦の実行役を担ったベトナム軍NKTには、60年代末以降SOGから大量のCAR-15が供給されており、米軍撤退後もNKTではCAR-15が使われ続けました。

つまりベトナム戦争に限って言えば、CAR-15の配備数は米軍よりもベトナム軍の方が圧倒的に多かったと思われます。なので僕にとってCAR-15とは「NKTの銃」なのです。

ちなみにこの銃はベトナム軍でもCAR-15と呼ばれており、ベトナム語では「カー・ムイラム(Ca Mười lăm)」と発音します。

また米軍ではベトナム派遣期間中の配備数が少なかったXM203/M203グレネードランチャーも、1970年代に入るとまとまった数がNKTに供給されるようになり、NKTのコマンド部隊では、各チーム2・3名がM203装備という状態になります。

▲NKT作戦部"コマンド黒龍"第71作戦群 (1970年代前半)

▲NKT作戦部"コマンド黒龍"第72作戦群 (1970年代前半)

バレルを短縮したM203が写っているとても珍しい写真です。ベトナム戦争期にM203のバレルが短縮されている例は、まだこの写真一枚しか見たことがありません。

また写真の兵士が着ているのはSOGチームリーダー=ワンゼロ用として知られるワンゼロベストです。このベストもベトナム軍で着用されているのはとても珍しいです。

2022年10月27日

初期のハチェットフォースとエアコンパッチ

※2022年10月28日更新

ベトナム戦争期、米軍MACV-SOG SOG-35が主導した越境特殊偵察OP-35/C&C部隊と言うと、米越合わせて6人または12人編成の『偵察チーム(RT)』が有名ですが、OP-35内にはそれとは別の役割の部隊も存在していました。それが『ハチェットフォース』と『エアコン』です。

ハチェットフォースはRTへの増援や目標への待ち伏せ攻撃を任務とする即応強襲部隊で、1チームは米越合わせて20~40名程度で構成されていました。

エアコン(航空調整班)については資料が少なく具体的な規模はまだ分かっていませんが、名前からしてFAC(前線航空管制)を専門とする小規模なチームだったと思われます。

以下は、最初期のOP-35のFOB(前進作戦基地)、FOB-1(後のCCN)およびFOB-2(後のCCC)に存在したハチェットフォースおよびエアコンのパッチと使用例になります。

ハチェットフォースやエアコン部隊自体は1966年から1973年まで存在したようですが、これらの部隊章は今のところ1966-1967年頃の短い期間でしか確認できていなため、1967年に各FOBがC&C部隊に改名される前の短い期間のみ使われら物だと思います。

ハチェットフォース強襲中隊 (Hatchet Force Raider company)

▲FOB-1 (トゥアティエン省フーバイ) 1966年

エアコン/航空調整班(AIRCON / Air-Conditioning)

▲FOB-2(コントゥム省コントゥム) 1966年

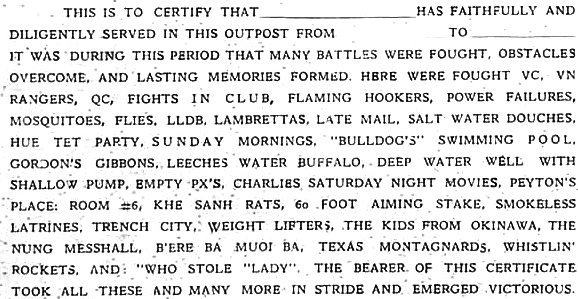

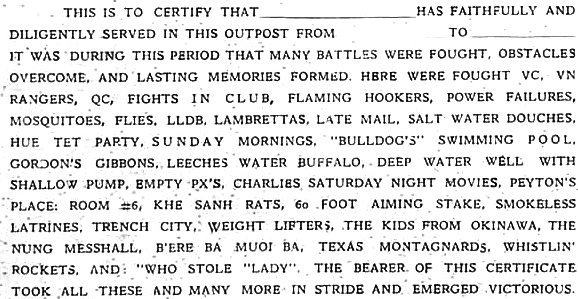

1966年頃のFOB-1およびFOB-2の勤務証明書には、これら初期のハチェットフォース/エアコンのパッチが描かれています。

実はこれらの証明書は、軍ではなく現場の兵士が勝手に作った非公式な物なので、内容はかなり冗談めかして書いてあります。ベトナム思い出あるある的な感じ。

当時の米兵しか分からない内容もあるので日本語訳はしませんが、興味ある方は読んでみてください。

2022年10月06日

円筒ハンドガード付きM16A1

※2022年10月7日更新

※2022年10月8日更新

先日友人から、なぜ1992年のロス暴動に出動したカリフォルニア州軍はM16A2のハンドガードが付いたM16A1を使っているの?と質問がありました。

僕はその場で、「これはM16A2のじゃなくて、60年代にコルトが設計したけど米軍には採用されなかったM16A1向けの円筒ハンドガードだよ」と答えました。

しかし改めて調べなおしたところ、もう一つの可能性も出てきたので、その両方をここに記します。

可能性その1:コルト603用円筒ハンドガード

過去記事『訂正、そして深まる謎』で少し書きましたが、コルト社はAR-15モデル603が米陸軍にXM16E1として採用された直後(一説によると1964年)には、すでに上下分割式の円筒型ハンドガードを開発しており、改良型モデル603(=M16A1)には、その64年型円筒ハンドガードが搭載される予定となっていました。

また同時期に開発されたCAR-15コマンド(コルト609および610)用には、同ハンドガードの短縮版(6ホール)が開発され、こちらはXM177E1およびGAU-5Aとして一足早く米軍に採用されます。

しかしフルサイズ版(64年型)はテストの結果が悪かったのか、結局土壇場で円筒ハンドガードの採用は見送られ、1967年に米陸軍が決定したM16A1の仕様には含まれませんでした。

なのでコルト社側には円筒ハンドガードの設定が存在していたものの、米陸軍・海兵隊に納入されるM16A1には一世代前のXM16E1と同じ左右分割式ハンドガードが搭載されていました。

では、なぜ僕は写真の銃のハンドガードを、その不採用になった64年型であると考えたかと言いますと、それはその銃を使っているのが州軍だったからです。

州軍は、戦時には連邦軍(アメリカ合衆国軍)の指揮下に置かれるものの、基本的には連邦軍とは別の予算・指揮系統で運営される独立した組織です。

なので州軍がコルト社にモデル603を発注する場合、その仕様は必ずしも連邦軍の定めたM16A1である必要はないのではないか?

つまり、コルト社がカリフォルニア州軍に64年型円筒ハンドガードをお勧めして、州側がそれを使うと決めたから、普通に購入したのではないか?と想像した次第です。

可能性その2:M16A2と同じハンドガード

もう一つの可能性が、友人の想像した通り、M16A1にM16A2と同じハンドガードが搭載されていたというものものです。

実際に、こういう資料があります。

▲TM 9-1005-249-23&P (1991年版)

このマニュアルは、遅くとも1991年には、M16およびM16A1に標準で搭載されるハンドガードは円筒型に変更されていた事を明示しています。

また同書には、その円筒ハンドガードのNSN(国家備品番号)は『1005-01-134-3629』と記載されています。

そして、このNSNは1982年に制式化されたM16A2以降に搭載される円筒ハンドガードと同一です。

つまり、一般的にM16A2用と呼ばれている円筒ハンドガード(NSN 1005-01-134-3629)は、実際にはM16・M16A1・M16A2・M16A3・M16A4の計5機種に搭載されるものでした。

なのでこのハンドガードは、M16A2用と言うより、1982年型円筒ハンドガードと呼んだ方が良さそうです。

こうしてM16A1には円筒ハンドガードが標準装備と正式に定められたのだから、実際にその仕様のM16A1が使われていても、何の不思議もありません。

実際、90年代のアメリカ空軍では、このマニュアルの通りに、円筒ハンドガードを搭載したM16を使用している例が多数見られます。

ちなみに空軍では、本来M16ではないコルト601/602のロアレシーバーを使った銃も一緒くたにM16として扱っています。(M16として生産されたのはコルト604のみ)

で、結局どっちなの?

文献で確認できない以上、写真から読み解くしかなさそうです。

64年型円筒ハンドガードは、ベンチレートホールの数が14個なのに対し、82年型は15個。

そしてロス暴動時に見られるハンドガードは・・・

たぶん15個?

これ以上くっきり写っている写真が見つからなかったので、まだ断言はできないのですが、おそらく82年型だと思います。

経緯にしたって、「州軍だから独自仕様(64年型ハンドガード)を使っている」という若干飛躍した想像よりも、マニュアルに書かれた通りの仕様である82年型ハンドガードの方が、はるかに筋が通ります。

という訳で、最初に僕が友人に答えた内容は恐らく間違いであり、実際には「これが当時のM16A1の仕様だった」が正解だと思います。

知ったかぶりしてごめんなさい!

2022年10月02日

XM16E1

※2022年10月3日更新

前記事『コルト604』で書いたように、JACベースのM16(コルト604 1964年型)風ガスガンを、さらに別モデルに改造していきます。

目標とするのは、コルト第2世代AR-15の米陸軍モデルであるXM16E1 (コルト603 1964年型)です。

コルト603と604は兄弟機種であり、単に陸軍仕様(603)がアッパーレシーバーにフォアードアシスト付き、空軍仕様(604)がフォアードアシスト無しという違いしかないので、改造とは言うものの、実際はアッパーレシーバーをJAC純正のフォアードアシスト付きタイプに戻すだけです。

なおJACのメタル製レシーバーには実物のストックが組付けられるものの、プラ製の方には組めなかったので、実物ストックが組めるよう取り付け部分を少し削りました。

そして上下レシーバーを同一色(パーカーシール)で塗装。ついでにボルトキャリアもクロームメッキ風に塗装。

これに、手持ちのM16A1(コルト603 1967年型)に付けている実物ストックを乗せ換えて、XM16E1が完成。

過去に散々ベトナム戦争期のAR-15について蘊蓄語ってきたのに、今頃かよって感じもしますが、これには訳があるんです。

確かにベトナム派遣アメリカ軍やFWMF(自由世界軍)では、1965年以降大量のXM16E1が使用されました。

しかし僕のライフワークであるベトナム共和国軍にXM16E1が配備開始されたのは、僕の知る限り1967年2月と比較的遅く、さらにその翌年の1968年初頭には新型のM16A1(コルト603 1967年型)の大量配備が開始されました。

つまりベトナム共和国軍では、装備するAR-15系ライフルのうち、XM16E1が主だった期間はわずか1年ほどで、しかも装備するのは一部のエリート部隊に限られていました。

一方M16A1は1968年から1975年まで7年近くアメリカから供与され続け、ベトナム共和国軍全軍に行き渡ったので、その数はXM16E1とは比べ物になりません。

なので僕にとって、ベトナム戦争リエナクトに必要なAR-15は圧倒的にM16A1であり、XM16E1の優先度は低い物だったのです。

(でもマニア心に突き動かされ、もっと配備数の少ないコルト601は先に作っちゃった。)

▲ベトナム共和国軍のXM16E1マニュアル BT 22-24の表紙

米軍マニュアルFM23-9(1965年版)をベトナム語訳したもので、このマニュアルの発行自体は1966年のようですが、実際に前線にXM16E1が配備された記録としては、1967年2月のジャンクションシティー作戦に参加したベトナム海兵隊A戦闘団に配備されたものが僕の知る限り一番古いものです。

▲XM16E1を装備するベトナム海兵隊員[1967-1968年頃]

おまけ

余ったフォアードアシスト無しアッパーレシーバーを、同じくJAC製のXM177E2(コルト629)に組み込むと、GAU-5A/A(コルト630)に早変わり。

写真撮ってみたかっただけで、GAU-5A/A自体に特に思い入れは無いので、今後また何か違うモデルに変化するかも知れません。

2022年10月01日

コルト604

※2022年10月2日更新

最近こんな物を手に入れました。

JACのガスガンがベースのM16ライフル(コルトAR-15モデル604 1964年型)、第2世代AR-15の米空軍モデル風です。

(ただしストックはJAC純正なので、1964年型ゴム底ストックに1971年型の固定スイベルがミックスされた架空の物。ボルトキャリアも違う。)

床井 雅美氏のM16&ストーナーズ・ライフルによると、このコルト604は米空軍の他にも、軍事支援として6145丁がベトナム軍に供与されたそうです。

▲M16(コルト604/1964年型)を持つCIDG兵士 [1969年ベンヘット特殊部隊キャンプ]

6千丁と聞くと凄い数のように感じますが、同時期にベトナム軍に供与されたAR-15陸軍モデルのコルト603(XM16E1およびM16A1)の数はのべ943,989丁に上るそうなので、それと比べると604の割合は1%にも満たないものでした。

ちなみに、僕は以前ベトナムのクチ・トンネルに行った際、偶然にもその貴重な604(のロアレシーバーを使った銃)を撃つ事が出来ました。(過去記事『ただ鉄砲撃ってるだけの動画』)

といった感じで、コルト604はガンマニア的には希少性が高く魅力的なモデルではありますが、それは同時に、リエナクター目線で言えばレア銃過ぎて使い道が無い事も意味しています。

上のCIDGの写真も、米空軍以外で604が使われている、かなりレアな例です。

米空軍コスプレをするなら最適な銃ではありますが、それは僕の趣味の対象外なので、この604風ガスガンは記念写真だけ撮って、さっそく別のモデルへの改造ベースになってもらいます。

何に改造するかはお察しの通り。

2022年01月17日

トンプソンのスリングベルト

先日、久しぶりにビクトリーショウに足を運びました。

僕はまだ手持ちのマルイ製電動ガンM1A1『トンプソン』SMGに取り付けるスリングベルトを持っていなかったので、米軍M3スリング、 通称「Kerr Sling (カースリング)」を探したところ、メーカー不明のレプリカを安く買う事が出来ました。

そして家に帰ってさっそくこれを銃に取り付けようとしたのですが、カースリングというものを触るのは今回が初めてだったので、普通のスリングベルトとは構造が違い過ぎていて、どうやって取り付けたらいいか全然分かりませんでした。

なのでインターネットで取り付け方を検索。Youtubeに、本来のカースリングの取り付け方をレクチャーしてくれる動画がありました。

しかしメーカーが意図した上の取り付け方は必ずしも現場の兵士のニーズに合ったものではなかったらしく、米軍では実際にはそれ以外にも以下のように、現場で考案された様々な取り付け方が存在したと説明している人も居ました。

MP40's Modelguns Forum: https://mp40modelguns.forumotion.net/t140-how-to-fit-thompson-kerr-type-sling

こうして調べてみたら逆にどれが正解か分からなくなってきたので、僕のトンプソンの使用目的である、ベトナム軍における装着例を改めて見直すことにしました。

スリング部分が鮮明に映っている写真が少ない中で、比較的はっきり見える写真の一つが、こちらの陸軍ドゥックミー・レンジャー訓練センターで撮影されたもの(1961年7月撮影)。

これまた、上の米軍の例とは違う取り付け方。

なんと、片方のフックに、銃側のスイベルとスリング側のリングを一まとめにくっつけています。

これを再現すると、こんな感じ。

また下の海兵隊の写真(1962年撮影)でも、片方のスイベルにフックとリングを同時に留める方式は上のレンジャーの例と同じです。(前後は反対)

なお、レンジャーの例ではもう片方(ストック側)がどうなっているかは見えませんが、海兵隊の例ではもう片方(ハンドガード側)のスイベルにはそのままフックのみ装着されています。

なのでおそらくレンジャーの例も下の写真のように、もう片方はフックのみ装着だと思われます。

▲レンジャーの例の再現。海兵隊の例はこれの前後反対

2022年01月09日

コルト45ガンベルト

今日、オーストラリアのベトナム共和国軍専門レプリカメーカーフォクフン(Phuoc Hung)に注文していた品物が届きました。

やっぱ弾がむき出しで挿してあるとカッチョえぇ~!

その中の一つが、コルト45(M1911ピストル)用ウェスタン・ガンベルト。

このガンベルトはこれまで複数のメーカーからレプリカが販売されていましたが、その度に(優先度は低めのアイテムなため)買い逃していたので、今回ようやく入手することが出来ました。

これに先日作ったM1911ボール風ダミー弾薬を装着。

ピストルはパーカーシールで塗ったマルイのエアコキM1911A1です。

やっぱ弾がむき出しで挿してあるとカッチョえぇ~!

しかし元祖コルト45のシングルアクションアーミーなら、カートリッジを一発ずつシリンダーに装填するので、このようにカートリッジを直接ベルトに挿して携帯する事にも実用性があったでしょうが、M1911の場合はまずカートリッジをマガジンに入れる必要があるので、ベルトに挿している弾は完全に飾りですね。

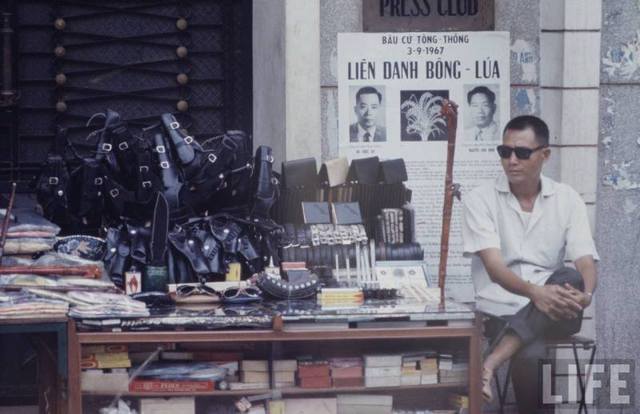

なお上で「優先度は低め」と書いたように、このガンベルトは軍の正式な装備品ではなく、民間で販売されている物を将兵が個人的に購入したオシャレアイテムでした。

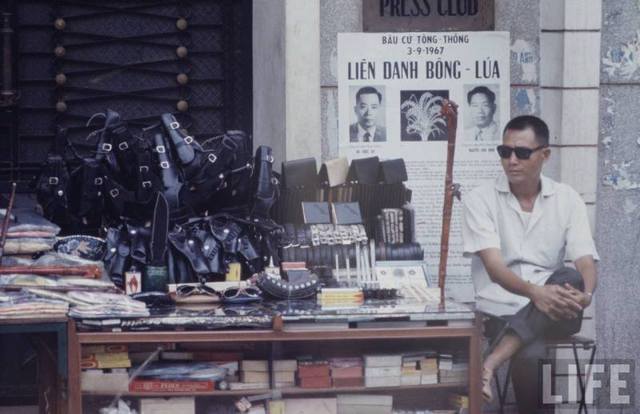

このような皮革製品屋や露店で売られていたようです。戦時中なので軍・警察向けのホルスターやナイフシースがたくさん売られています。

こうした民間製ホルスター/ガンベルトの中でも、特にウェスタンスタイルのガンベルトはM1911用および各種リボルバー用ともに、空軍での使用例が多く見られるタイプになります。

これはおそらく、陸軍や海兵隊では拳銃を携帯するのは限られた高級将校のみだったのに対し、空軍では航空機搭乗員全体が不時着時の自衛用として拳銃を携帯する事が多かった事、またカートリッジによる光の反射や泥汚れに気を使う必要が無かったためと思われます。

▲空軍H-34ヘリコプターのクルー。リボルバー用ウェスタン・ガンベルトを着用している。

▲式典に臨む空軍の高級将校たち。4人中3人がウェスタン・ガンベルトを着用している。

2022年01月06日

銀色ガスシリンダー

以前から気になっていたのですが、第2次大戦からベトナム戦争期の写真を見ていると、ガスシリンダー部分だけが銀色に輝いているM1ガーランド小銃を時々見かけます。

▲第2次大戦期のアメリカ陸軍および海兵隊

▲ベトナム戦争期のベトナム共和国軍

▲こちらのラオス王国軍のポスターでは、M1小銃のガスシリンダー部分がわざわざ銀色に塗り分けて描かれています。

これはいったい何なんだろうと思ってネットを検索してみたら、掲示板にその答えらしき書き込みがいくつかありました。

書き込みによると、M1小銃のガスシリンダーアッセンブリーはステンレス鋼でできており、その表面は他の鋼鉄製パーツのようなパーカライジング処理/リン酸塩被膜ではなく、耐熱性エナメル塗料によって黒く塗装されているだけでした。しかし当時の塗料は性能が良くなかったため次第に塗装が剥がれ、ステンレスの下地が丸見えになっている個体が数多く存在するそうです。

▲コレクター所有のビンテージM1小銃

なお全てのビンテージM1小銃が同じような状態になっているわけではなく、ちゃんと黒いままの物も多く存在しているので、生産時期やメーカーによって塗料や表面処理が異なっていたのかもしれません。

とまぁ、謎が解けたところで、こんなの簡単に再現できそうなので、さっそく手元のマルシン製ガスガンを分解。

ガスシリンダーアッセンブリーをMr.メタルカラーのステンレスで塗装しました。

組んでみると、まぁカッコいい!

組みなおす際にガスシリンダーを手で触ったらステンレス塗装が剥がれて黒い下地が出てきてしまいましたが、それがむしろ、自然に塗装が剥がれたリアルな感じになってくれました。(本来は黒塗料が剥がれてステンレス地が出てくるので逆ですが)

オイルステインの場合、まず全体をペーパー掛けして今の塗装を全部落とす必要があるそうなので、けっこうな手間暇がかかりそう。

いずれやる気が出たら(あるいは辛抱たまらなくなったら)やろうと思います。

2021年12月22日

最近作った物

※2021年12月23日更新

※2021年12月25日更新

ダミー.45ACP弾薬 (M1911ボール風)

M1911ピストル用のウェスタンガンベルトを注文したので、ガンベルトが届く前だけど、ベルトに挿すダミーのM1911ボール(米軍制式.45ACP FMJ弾)を24発分作成。

ケースは使用済みの米軍払い下げ(たぶんM1911ボール)をサンポール洗浄し、ピカールで研磨。

ブレットは個人製作の鉛キャスト製を購入し、自分で銅色に塗装したものです。

送料含め総額1700円弱で揃っちゃいました。こんなに安く済むとは自分でもオドロキ!

クメール国軍(FANK)陸軍第7歩兵旅団群 プラスチックパウチ部隊章

当時存在した、紙に印刷された部隊章を透明プラスチックシート(※)でパウチ加工したものの再現です。

実物はシルクスクリーン印刷ですが、僕のはコピー用紙にインクジェットプリンターで印刷したお手軽仕様です。

裏面に安全ピンがついており、普通のSSIと同じように着用します。

※塩化ビニルのシートだと溶けやす過ぎてうまくホットシーラーでパウチできなかったので、この作例ではポリカーボネイトポリプロピレン製シートを使っています。

▲パウチ部隊章の使用例。ロン・ノル大統領の閲兵を受ける第7歩兵旅団群 [カンボジア, 1973年11月]

アメリカ軍MACVハンガーバッジ

こちらは自分用ではなく、友人にプレゼントするため作りました。

刺繍パッチを塩化ビニルシートと牛皮でパウチ(ミシン縫い)したタイプです。

ちなみに中のMACVパッチは実物です。

もう10年近く前だと思いますが、今は亡き友人に、知る人ぞ知る個人経営の小さな古着屋を紹介してもらいました。その店の商品はビンテージのアメカジがメインなんですが、同時に大戦~ベトナム期の米軍払い下げ衣類・個人装備・徽章も乱雑に置かれています。しかも店主的にはアメカジしか興味ないので、それらの軍装品は捨て値。

僕は個人装備を買ったついでに、まだ紐で束ねられたデッドストックの米軍MACVパッチが置いてあったので、「これ1枚ください」と言いました。すると店主のおじさんが「紐を解くの面倒くさいから全部あげる」と言って、一束(十数枚)丸ごと1枚分の値段で売ってくれた、と言うか押し付けられました。その中の1枚が今回使用したパッチです。

あのおじさんも大雑把だけど、こんな腐るほど大量にパッチを作りまくって余らせる米軍も、どういう計算でパッチを発注してるんだか謎です。

2021年12月07日

100均ポケットCS その2

前回ベース色の塗装までやったので、自分で作った印字デカールを貼り付けます。

以前M7A2 CSガスに貼ったデカールはハイキューパーツ 家庭用インクジェットプリンターデカール用紙に印字されたものでしたが、今回XM58を製作するにあたってデカール用紙を注文しようとした時にちょうど品切れだったので、代わりにオリデカ インクジェットデカールを初めて使ってみました。

ハイキューパーツ同様、このオリデカもインクジェットプリンターで印刷後、インクが水に溶けださないよう表面にクリアーをエアブラシで吹く必要があります。

そして貼り付け。

デカールが一部汚くなってるけど、これは僕のミス。一応、満足いく仕上がりになりました。

おまけ

XM58用デカールを印刷するついでに、M67フラググレネード用のデカールも作りました。

貼り付けるのは、これまた以前作ったサンプロ製弾体に実物M69訓練手榴弾のヒューズ・レバーを取り付けたM67です。

しかし透明タイプのデカールは下地が思いっきり透けるので、下地が暗い色だとこんな感じ。ほとんど意味ないですね。

これが上手くいったらコストコ製の弾薬箱にもデカールで印字を再現しようと思っていましたが、ちょっと無理そう。

実物の手榴弾や弾薬箱は専用のゴム印で印字しているようですが、そこまでは作ってられしないなぁ。

やるとしたら、ステンシル+隙間を筆塗りしかなさそうです。めんどくさぁ・・・

2021年12月06日

100均ポケットCS

『100均ミニスモーク』に続く手作りグレネード第2弾。

今回はXM58 ポケットCSグレネードです。

XM58は、採用当初こそ米軍SOG傘下の特殊部隊にのみ試験的に配備されていましたが、その実地試験で有用性が認められたため、1970年代に入るとベトナム軍やクメール軍の一般部隊にも支給される、ありふれたCSガスになりました。

▲サスペンダーにXM58を吊り下げるベトナム共和国軍地方軍の将校(スンロク, 1975年)

今回XM58を作ろうと思ったきっかけは先日、家の引き出しの中に、過去に何かで使った残骸と思しきサンプロ製手榴弾のヒューズ・レバーだけが残っているのに気付いた事でした。

さらに、前々からコスプレ用にXM58グレネードが欲しかったので、このヒューズ・レバーを再利用すべく、100円ショップのキャンドゥに走りました。

そこで見つけたのがこちらのスプレーボトル。

これをカッターで切ってセロテープで仮組すると・・・

オーケー、サイズぴったり。

エポパテで形状を整えて、ヒューズを内側からネジ留めして

塗装。

G&G製M18スモークをM7A2 CSガス風に塗りなおした時と同様、Mr.プライマーサーフェイサー1000 スプレー(グレータイプ)の色がCSガスグレネードにぴったりなので、本体色はこのサーフェイサーだけで再現します。

次は自家製デカールで赤い印字を再現しますが、まだデカールが出来上がってないので、次回に続きます。

おまけ:自作塗装台

これまで何かを塗装をする際は、ベランダに段ボールを敷いていたのですが、段ボールを屋外に置いておくと湿気を吸ってグニャグニャに変形してしまい使いにくかったので、耐候性のある塗装台を作ってみました。

当初はバーベキュー用の金網をベニヤ板に取り付けようと考えていましたが、ホームセンターをうろうろしていたら、良いものを見つけました。

農作物の苗を育てるセルトレイです。この四隅を真鍮線でベニヤ板に取り付けて完成。

同じセルトレイですが、取り付ける向きを上下分けているのがミソです。

穴の開いている方(上下逆さま)は、割り箸を挿して塗装物を立てて乾燥させることができます。

格子状の方は、ある程度大きい面積の物を塗る時の土台となります。