2024年01月06日

新年と昔の写真

新年あけましておめでとうございます。

そしてここ数日、正月休みを利用してパソコン内のデータを整理していたら、懐かしい写真が出てきました。

今年の正月は初詣に3回行ってきました。(いや初詣と言えるのは最初の1ヵ所だけか?)

まず大晦日の夜は、地元の氷川神社(我が家の氏神)で年超し・初詣。

そして元日の朝、いつものベトナム寺の陽暦節のお参り。

しかしこの日の夕方、能登半島地震が起き、とんでもない新年のスタートとなってしまう。人間の暦など、自然には無関係か・・・。

最後に、三が日最終日に友人と高尾山薬王院をお参りしてきました。

そしてここ数日、正月休みを利用してパソコン内のデータを整理していたら、懐かしい写真が出てきました。

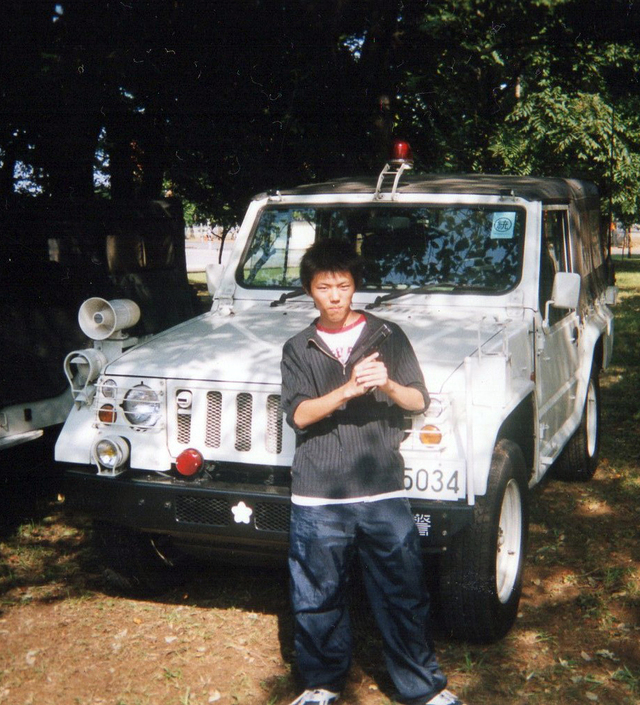

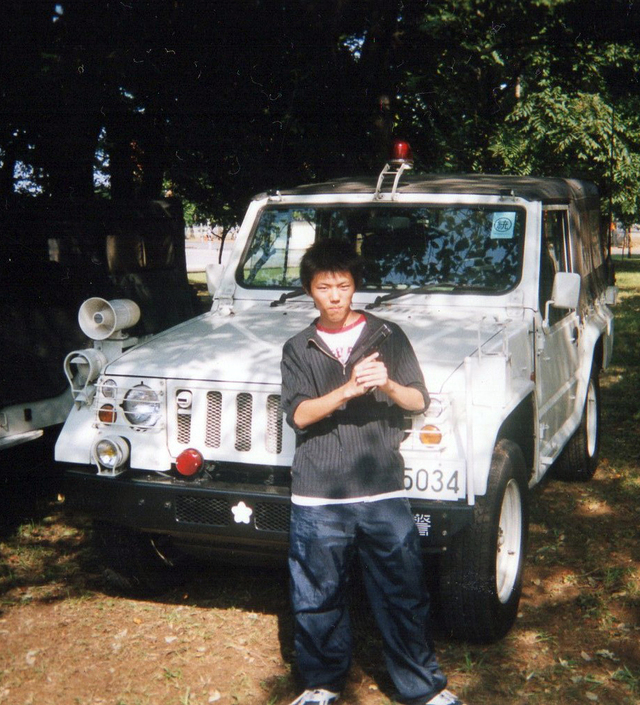

今から22年前、僕が中学3年の時の写真です。手に持ってるのは自衛隊の9mm拳銃。

とある陸上自衛隊の駐屯地祭に一人で行った際、僕が警務隊の白パジェロを写ルンですで嬉しそうに撮っていたら、背広を着た警務隊の一団が「兄ちゃん、写真撮ってあげるよ」と声をかけてきました。

お言葉に甘えてカメラを渡すと、今度は一番年長のおっちゃんが、「これ持ちなよ」と、背広の下のホルスターからピストル(9mm拳銃)を取り出し、僕に手渡してきたのです。

本物の拳銃に触るのはこれが初めてだったので、とても興奮しました。

さすがに弾は入ってなかったと思いますが、展示用ですらない、実際に私服警備に使用中の拳銃を子供に持たせちゃうとは、今では考えられないいい加減もとい大らかな時代でした(笑)

2022年10月06日

円筒ハンドガード付きM16A1

※2022年10月7日更新

※2022年10月8日更新

先日友人から、なぜ1992年のロス暴動に出動したカリフォルニア州軍はM16A2のハンドガードが付いたM16A1を使っているの?と質問がありました。

僕はその場で、「これはM16A2のじゃなくて、60年代にコルトが設計したけど米軍には採用されなかったM16A1向けの円筒ハンドガードだよ」と答えました。

しかし改めて調べなおしたところ、もう一つの可能性も出てきたので、その両方をここに記します。

可能性その1:コルト603用円筒ハンドガード

過去記事『訂正、そして深まる謎』で少し書きましたが、コルト社はAR-15モデル603が米陸軍にXM16E1として採用された直後(一説によると1964年)には、すでに上下分割式の円筒型ハンドガードを開発しており、改良型モデル603(=M16A1)には、その64年型円筒ハンドガードが搭載される予定となっていました。

また同時期に開発されたCAR-15コマンド(コルト609および610)用には、同ハンドガードの短縮版(6ホール)が開発され、こちらはXM177E1およびGAU-5Aとして一足早く米軍に採用されます。

しかしフルサイズ版(64年型)はテストの結果が悪かったのか、結局土壇場で円筒ハンドガードの採用は見送られ、1967年に米陸軍が決定したM16A1の仕様には含まれませんでした。

なのでコルト社側には円筒ハンドガードの設定が存在していたものの、米陸軍・海兵隊に納入されるM16A1には一世代前のXM16E1と同じ左右分割式ハンドガードが搭載されていました。

では、なぜ僕は写真の銃のハンドガードを、その不採用になった64年型であると考えたかと言いますと、それはその銃を使っているのが州軍だったからです。

州軍は、戦時には連邦軍(アメリカ合衆国軍)の指揮下に置かれるものの、基本的には連邦軍とは別の予算・指揮系統で運営される独立した組織です。

なので州軍がコルト社にモデル603を発注する場合、その仕様は必ずしも連邦軍の定めたM16A1である必要はないのではないか?

つまり、コルト社がカリフォルニア州軍に64年型円筒ハンドガードをお勧めして、州側がそれを使うと決めたから、普通に購入したのではないか?と想像した次第です。

可能性その2:M16A2と同じハンドガード

もう一つの可能性が、友人の想像した通り、M16A1にM16A2と同じハンドガードが搭載されていたというものものです。

実際に、こういう資料があります。

▲TM 9-1005-249-23&P (1991年版)

このマニュアルは、遅くとも1991年には、M16およびM16A1に標準で搭載されるハンドガードは円筒型に変更されていた事を明示しています。

また同書には、その円筒ハンドガードのNSN(国家備品番号)は『1005-01-134-3629』と記載されています。

そして、このNSNは1982年に制式化されたM16A2以降に搭載される円筒ハンドガードと同一です。

つまり、一般的にM16A2用と呼ばれている円筒ハンドガード(NSN 1005-01-134-3629)は、実際にはM16・M16A1・M16A2・M16A3・M16A4の計5機種に搭載されるものでした。

なのでこのハンドガードは、M16A2用と言うより、1982年型円筒ハンドガードと呼んだ方が良さそうです。

こうしてM16A1には円筒ハンドガードが標準装備と正式に定められたのだから、実際にその仕様のM16A1が使われていても、何の不思議もありません。

実際、90年代のアメリカ空軍では、このマニュアルの通りに、円筒ハンドガードを搭載したM16を使用している例が多数見られます。

ちなみに空軍では、本来M16ではないコルト601/602のロアレシーバーを使った銃も一緒くたにM16として扱っています。(M16として生産されたのはコルト604のみ)

で、結局どっちなの?

文献で確認できない以上、写真から読み解くしかなさそうです。

64年型円筒ハンドガードは、ベンチレートホールの数が14個なのに対し、82年型は15個。

そしてロス暴動時に見られるハンドガードは・・・

たぶん15個?

これ以上くっきり写っている写真が見つからなかったので、まだ断言はできないのですが、おそらく82年型だと思います。

経緯にしたって、「州軍だから独自仕様(64年型ハンドガード)を使っている」という若干飛躍した想像よりも、マニュアルに書かれた通りの仕様である82年型ハンドガードの方が、はるかに筋が通ります。

という訳で、最初に僕が友人に答えた内容は恐らく間違いであり、実際には「これが当時のM16A1の仕様だった」が正解だと思います。

知ったかぶりしてごめんなさい!

2020年12月20日

ĐLCHのリーフ迷彩服リプロ

ベトナムのĐồ lính Cộng Hòa (以下ĐLCH)というグループが、ぱっと見良さげなベトナム軍国産リーフ迷彩服のレプリカを発売したので、試しに上下1セットを10月末ごろに注文してみました。

しかしその後、1ヶ月も音沙汰がないので「いつ送るの?」とメッセージしたら、「ゴメン、送るの忘れてた!」だって。おいおい。

でも、その後1週間しないうちにちゃんと届いたので、半年も送ってこないEAよりはマシ。

感想としては、全体的にはここ最近立て続けにベトナム国内で発売された国産リーフ迷彩レプリカの中では一番出来が良いものだと思います。

欲を言えば、茶色と黒の部分がもっと濃い色だったら文句なしでした。

裁断は、普通の迷彩服型(2ポケット・肩当・エポレットつき)と思いきや・・・

なぜか背中側には、4ポケット型が備えるウエスト調整ストラップも付いています。

このストラップとボタンは、2ポケット型としては不適切なので取ってしまった方が良いです。

でも僕は前々から4ポケット型のリーフ迷彩服も欲しかったので、せっかくストラップも最初から付いている事だし、この服は肩当とかエポレットを取り外して4ポケット型に改造しちゃう事にしました。

またやる気が出たら、徽章を付ける前に、色を少し暗めに染めたいと思います。

4ポケット型上衣および下衣(カーゴポケットつき・ベイカーポケットなし)

1973年頃にベトナム共和国軍共通の作戦服用裁断として制式化され、一般部隊(カーキ単色)・エリート部隊(迷彩服)ともに使われた、ベトナム戦争末期を代表する裁断です。

▲4ポケット型リーフ迷彩服を着用する陸軍空挺師団第5空挺大隊の将校たち。終戦の20日前、1975年4月10日撮影

おまけ

今実家を建て替えているので、引っ越しの為荷物を整理しています。

この際、要らない物は可能な限り捨てようと思っているので、子供の頃から取っておいたプラモデルや模型もほとんど捨てるか、売ってしまうつもりです。

でも、もう要らないとは言え、自分で作ったプラモデルにはそれなりに思い出があるので、捨てる前に写真だけ撮っておきました。

こちらは小学生の時に作ったBB戦士。

武者頑星刃(ガンセイバー)をベースに、他のガンプラの部品を色々くっつけてカスタムしました。

当時、バンダイだかコミックボンボンだかの企画で、子供たちが作ったガンプラを多方向から撮影して疑似3D化し、画面上で対戦させるという、現実版ガンダムビルドファイターズみたいなイベントがあったんです。

それが地元のジャスコの屋上で開催されたので、僕はこのガンプラを持ち込んで参加しました。

出場できたのはとても嬉しかったのですが、「撮影した画像をコンピュータが分析して自動的にステータスを算出する」ことで強さが決まるシステムだったので、子供ながらに、「どういう根拠でこのステータス決められてるんだよ」と納得いかなかった記憶があります。

今考えると、AIはもちろんインターネットすら一般には普及していなかった時代ですから、「コンピュータが分析」なんて子供騙しもいいところだよね(笑)

また地元のおもちゃ屋のガンプラコンテストにも出品し、しばらくシューケースに飾ってありました。賞はもらえませんでしたが、店に飾っておるというだけで嬉しいものです。

そんな思いでに浸ったところで、ゴミ箱にポイ。

いいんです。モノは所詮モノに過ぎません。

真に価値あるものは、あの時得た感動や興奮などの経験でしょうから。

2020年09月05日

14年ぶりのサバゲー

仕事終わりの夜に、いつもベトナム軍リエナクトを一緒やっている友人たちと集合して、貸し切りインドアサバゲーをやってきました。

ただし今回は気分転換に、ベトナムとは関係なく服装は各自自由です。

僕がヒストリカルとは関係ない純粋なサバゲーに参加するのは、実に14年ぶりです。

せっかく普段と違う事をするなら何か変わった服装がしたいと思い、今回のために友人の協力を得て揃えたのが、映画「ザ・ロック」の反乱海兵隊。

政府に見捨てられた戦友の無念を晴らす為(そして何より金のため)、英雄ハメル准将の決起に馳せ参じ候!

でも、タクティカルベストってけっこう暑いんですね。インドアなので一応エアコンはかかってますが、それでも汗だくで気持ち悪くなったので、早々に装備は脱ぎ捨てました。

結局、僕にとってはこのラーメン店員スタイルが最善でした。

銃もマルイのエアコキ1911一丁。セガール映画で学んだ近接戦闘術が役立ち、思った以上に撃ちとることが出来ました。

3時間強のゲームでしたが、ものすごく楽しめました。

また近々やれたらと思います。

ただし今回は気分転換に、ベトナムとは関係なく服装は各自自由です。

僕がヒストリカルとは関係ない純粋なサバゲーに参加するのは、実に14年ぶりです。

せっかく普段と違う事をするなら何か変わった服装がしたいと思い、今回のために友人の協力を得て揃えたのが、映画「ザ・ロック」の反乱海兵隊。

政府に見捨てられた戦友の無念を晴らす為(そして何より金のため)、英雄ハメル准将の決起に馳せ参じ候!

でも、タクティカルベストってけっこう暑いんですね。インドアなので一応エアコンはかかってますが、それでも汗だくで気持ち悪くなったので、早々に装備は脱ぎ捨てました。

結局、僕にとってはこのラーメン店員スタイルが最善でした。

銃もマルイのエアコキ1911一丁。セガール映画で学んだ近接戦闘術が役立ち、思った以上に撃ちとることが出来ました。

3時間強のゲームでしたが、ものすごく楽しめました。

また近々やれたらと思います。

2019年12月23日

おフランスざます!

友人のお誘いを受けて、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争ヒストリカルイベント『ボスニア199X』に参加してきました。

僕は最近ようやく第一次インドシナ戦争期のフランス連合軍(のベトナム兵)の装備を集め始めたばかりで、90年代のフランス軍については門外漢なのですが、周りにフランス軍好きの人が多いため被服から装備まで全部貸してもらい、今回はじめてボスニア戦に参加させてもらいました。

所属部隊は、国際連合保護軍(UNPROFOR)としてPKO派遣されたフランス海兵隊です。

僕個人としては、、フランスに、ごく一部で有名な旧南ベトナム出身の元フランス陸軍軍曹かつ軍装コレクターのおっさんがいるので、彼の若かりし頃という脳内設定で行きました(笑)

全部借り物ですが、やっぱフランス軍ってカッコいいな~!

特に(迷彩好きな空挺部隊がすぐクーデター起こそうとするから)迷彩服が禁止されていたこの時代が、FA-MAS小銃とも相まって、なんか映画スターシップトゥルーパーズの機動歩兵っぽくて好きです。

あれもこれもと手を出すと、どれも中途半端になるので、軍装集めするのは50~70年代のインドシナ諸国だけと心に誓ったはずなのに、たった一日であっさり心が揺れ動かされちゃいました。

2017年05月27日

デガの声

【関連記事】

少し前ですが、何の気なく他人のFacebookを見て回っていたら、僕のFULROコスプレ写真をプロフィール画像にしている人に出くわしました。その人の名前がラーデ族っぽかったので、試しに「その写真、僕です。僕は個人的にデガ*の歴史を勉強している日本人です」と話しかけてみたら、やはりその人、イールル・ブオニャ(Y-Lhul Buonya)氏はデガ(ラーデ族)で、現ベトナム政府による弾圧から逃れ難民としてアメリカに移住した方(現・アメリカ国籍)でした。

日本人がデガに興味があるというのがよほど珍しかったようで、イールル氏は快く、僕にデガの間で語り継がれているベトナム戦争時代の話や第二次大戦中の日本軍とデガの関係など、いろいろな事を教えてくれました。

また、イールル氏はアメリカ移住前からデガ運動(デガ民族自決運動)に参加しており、現在も米国でデガ難民への支援活動をされている方でした。僕は2000年代に、中部高原**でデガによる大規模なデモが2回発生しているところまでは把握していましたが、イールル氏はまさにそのデモに参加したためにベトナム政府に追われ難民となったのだそうです。

※

『デガ(Dega / Degar)』とはラーデ語で『森の人』を意味し、ジャライ族、ラーデ族、バナール族、ムノン族などのインドシナ半島中部高原に住む山岳民族の総称であり、同時に彼らの自称でもあります。またデガはかつてフランス領時代にフランス人から『(南インドシナ)モンタニャール』と、ベトナム戦争時代にはアメリカ軍から『ヤード』とも呼ばれていました。

※※

19世紀はじめに順城鎮(チャンパ王国パーンドゥランガ王朝)が大南国(阮朝ベトナム)に併合されて以来、中部高原はベトナムの領土とされていますが、その後インドシナ諸国がフランスに征服されると、中部高原は大南国から切り離されてインドシナ植民地政府の直接管理下におかれ、1946年にはフランスによってデガの自治領『南インドシナ・モンタニャール国』まで設定されました。また1960年代にはFULROによる自治が行われるなど、中部高原は長らくベトナム人の支配が及ばない土地でした。つまり中部高原にベトナム人が大量移住し実質的にベトナム人国家の支配下となったのはここ40年余りの事で、現在でもデガ民族主義はベトナム人による中部高原の支配に抵抗しています。

▲2004年4月10日の中部高原デモ(タイグエン暴動)

ベトナム政府側はこの暴動を、国外の反動勢力に扇動された一部の過激派による破壊活動だと報道し、そもそも中部高原に民族問題は存在しないとしています。

この70年間、ベトナム共産党はベトナム民族解放を標榜して幾多の戦争を行ってきた一方で、自国領内ではナチスのごとき人種迫害政策で、デガを始めとする少数民族に対し激しい弾圧と民族浄化を繰り返してきました。この人道上の犯罪に対し、人権意識が高くデガ難民も受け入れているアメリカやオーストラリアなどは早い段階からベトナム政府を非難する声明を発しています。

イールル氏は僕に、マスコミ関係の知り合いはいないかと尋ねました。日本は人権が保障された先進国なので、是非日本のメディアにもデガと中部高原の実情を報じて欲しいとの事でした。しかし僕は彼に、非常に恥ずべき事実を伝えなければなりませんでした。残念ながら日本人は他国の人権問題にほとんど関心が無いので、恐らく国民の99.99%はベトナム政府によるデガへの迫害を知らず、また興味も抱かないでしょう。加えて、本来ならこういった問題を扱うべきメディアや人権団体もベトナム国内の問題には無関心であり、また中には『ベトナム共産党はアメリカを倒した善い人たちなのだから悪い事なんてするはずがない』と、いまだに現実から目を逸らし空想に浸っている層もまだまだ居るので、今後も日本国内でこの問題が取り上げられる事はほとんど絶望的です。

イールル氏はこれを聞いて驚いていましたが、少しでも日本の人々にデガの置かれた境遇を知ってほしいと、僕宛てにご自身の半生を綴って下さりました。こんな零細ブログに書く事しか出来ないのが非常に悔しいですが、イールル氏に約束した通り、日本語訳したものをここに掲載します。

▲ラーデ族の民族衣装を着たイールル・ブオニャ氏 (2014年アメリカ)

手にしているのは米国ノースカロライナ州で設立されたモンタニヤード・デガ協会(Montagnard Dega Association)の旗

『私の半生』私の名はイールル・ブオニャ、1981年12月24日、デガ中部高原生まれのデガです。私は9人家族で、非常に貧しい環境の中、教育を受けずに育ちました。私たち家族の食事は、母が調理してくれた米と野菜、果物のみでした。実際私たちにはお金がなく、食べるものにさえ余裕はありませんでした。この時期、私たちの国は危険地帯と化しており、生活のすべてに不安を抱えていました。誰かが食料を奪いに襲ってくることを恐れて、我が家の食料はあえて外に置いていました。私たち家族は中部高原の田舎に住んでいました。私はそこで兄弟姉妹たちと遊んだ日々を覚えています。私の好きな遊びは釣り、狩り、そして牛を眺めている事でした。

しかし1990年、私たちの暮らしは突如完全に破壊されました。ベトナム政府が北部のベトナム国民に対し、デガ中部高原への入植を勧める政策を開始したのです。このベトナム人の大量流入の結果、中部高原の人口は急激に増大し、森林や農園は破壊され、野生動物は死に絶え、私たちの土地は奪われました。そして彼らは私たちデガを追い出し、生活が困難な岩だらけの土地に追いやりました。私の故郷の村にはベトナム人向けの家屋や商店、コンクリート舗装の道路が作られ、その土地はベトナム人たちに与えられました。

1992年、私はベトナムの小学校に入学しましたが、私にとって学校に通うのは容易な事ではありませんでした。なぜなら教師たちは私たちデガの言葉ではなく、ベトナム語で授業を行っていたためです。しかしそれでも私は困難を克服し、小学校、中学校、高校に行く事が出来ました。ただし十分な学費が無かったので、私を含む兄弟たちは大学へ進学する事はできませんでした。入植してきたベトナム人たちと一緒に暮らすのは楽ではありませんでしたが、さらに困難だったのは、土地が農地へと開拓され尽くした事で、住む場所さえ見つけるのが難しくなっていた事でした。加えて私はキリスト教徒だったので、さらに問題を抱えていました。実際、ベトナム政府はデガ・キリスト教徒に対しある種の憎悪を抱いていました。なぜなら私たちは(政府ではなく)神を信じており、またベトナム戦争中、私たちはまるで愛する家族のようにアメリカ軍に対し献身的に協力していたからです。

このような苦境の中で、中部高原では大規模なデモが2回発生しました。一つは2001年1月2日から3日にかけて。もう一つは2004年4月10日です。このデモはバンメトートとプレイクを中心に中部高原5省に住む私たちデガが、ベトナム政府に対し行ったものです。この二つのデモの目的は以下の4つでした。一つ目が、デガ中部高原に自主政府を樹立する事。二つ目が、すべてのベトナム人が中部高原から退去する事。三つ目が、これらが認められない場合、我々デガは郷土を守る為ベトナム政府に対し戦争を開始する。そして四つ目が私たちの最も強い要求で、ベトナム人は北緯17度線以南の中部高原から退去し、入植開始前の状態に戻す事でした。

このデモに対し、ベトナム警察は非武装のデモ参加者を警棒や催涙ガスで攻撃し、多数の負傷者が発生しました。そしてデモ参加者の多くはカンボジア領内の国連難民キャンプに逃げ込まざるを得ませんでした。また一部ではデモ参加者の妻までもがベトナム警察に逮捕され、懲役3年から17年の刑を言い渡されたり、暴行、拷問を受け、また幾名かは消息不明となりました。私の場合は、17名の人々と共にジャングルの奥地に逃げ込み、食料、寝床、衣類も無いまま2か月間身を潜めていました。その間、私たちは一日の大半を、神が我々にこの状況から抜け出す突破口を見つける手助けをして下さいますよう祈る事に費やしました。するとジャングルでの生活の最後の週、国連難民高等弁務官が私たちを発見し、カンボジアの難民キャンプに連れ出してくれたのです。この時私は、自分がこの先どうなるのか想像もできませんでした。

その後、私は6か月間難民キャンプで暮らした後、アメリカに移住する為の面接を受ける事が出来ました。そして私は面接に合格し、カンボジアを発って2004年にアメリカ ノースカロライナ州シャーロットに移り住む事が出来ました。一人アメリカに渡った私には家族も、服も、お金もありませんでしたが、信仰と思想の自由だけは保証されました。また移住に際し、カトリック難民協会がESLクラス(英語習得プログラム)や、フードスタンプ(低所得者向け食料支援プログラム)への登録、アパート契約を手助けしてくれました。その6か月後、私はロス社(大手生活用品店)に就職する事が出来ました。それ以来、私はロス社で在庫管理と品質保証担当者として11年間働いています。またアメリカに渡った5年後、同協会は再び、私が合衆国市民になる手助けをしてくれました。現在、私はGED(日本の高卒認定に相当)を取得するためコミュニティ・カレッジで勉強しています。私はアメリカ合衆国が私の人生を救い、自由を与え、成功した人生を送る機会を与えてくれた事を心から感謝しています。アメリカに神のご加護を。

加えて、私は今でも祖国の為に戦い続けています。私たちの声は、ベトナム人の暴力には負けません。私たちデガはアメリカ政府による援助を受けています。いつの日か、アメリカ政府の援助がベトナム政府打倒の後押しとなり、私たちデガ難民が故郷に帰れる日が来ることを願ってやみません。

イールル・ブオニャ2017年5月11日

(原文)

....... THE STORY OF MY LIFE.......

My name Y-Lhul Buonya I was born on December 24, 1981 in the Central Highland of Dega. I am a (Dega). I was raised in very poor environment, with no education, and with a numerous family of nine members. Our family’s meals consisted of only rice vegetables and fruits which my mom cooked for us. Our family did not have a lot of wealth for a fact that is why we only ate what we could afford no more. During this period my country was unsafe place and there was need to worry a lot about everything of life time. We lived in the country side of Central Highland. I remember playing with my brothers and sisters and leaving our stuff outside with fear considering anyone could take it any time they want. My favorite hobbies were fishing, hunting, and looking over the cattle.

All of the sudden in the year 1990 everything was completely destroy because, the government of Vietnam was persuading more Vietnamese from the Northerners to go live in the Central Highlands of Dega. As a result of this relocation of Vietnamese people population started to grow more ever see in the Central Highlands. With the Vietnamese arrival also came destruction of the forest, plantations, killing of animal life, and ownership of land. They push our Dega people's out of their good land and sent them into the rocky area where it was difficult to live. In my village there were building a Vietnamese house and store and concrete roads. They gave for Vietnamese to live there.

In 1992 I started to go to Vietnamese school then. For me it was difficult to start school because the teacher was teaching me Vietnamese language which was not my original language. Overcoming all odds I was able to go to elementary, middle, and high school. I wasn’t able to go to college because there was not enough income for all my brothers, sisters, and I to continued school. It was hard to live with Vietnamese people but was harder to find a place to live because there no more land to farming. I myself was a Christian and was having even more trouble. For a fact the government of Vietnam had type of hatred against the Christian (Dega) because we love our god, also we, devoted like a loving family with the USA army during the Vietnam War.

Two demonstrations were held one on January 2-3, 2001 and the other on April 10, 2004. The demonstrations were held between the government of Vietnam and our people, the Dega. We were 5 provinces in the Central Highlands, centered on Buon Ama Thuot and Pleiku.These two demonstrations were held because of four main reasons: our people were asking to have our own government in the Central Highland of Dega, second was all the Vietnamese men women children get out from the Central Highlands, the third was Dega will go to war with Vietnamese in our own homeland , and the fourth was our strongly desire all The Vietnamese people to withdraw from Central Highlands a different part of Vietnam from 17th parallel.

The Vietnamese police attacked the unarmed Dega demonstrators with police batons and tear gas. Many Dega were injured. Many of us fled to Cambodia and were in the United Nations’ refugee camp. Several wives as well the demonstrators were put in prison 3 to 17 years, some were beaten, torture and others disappeared. On my part, I with seventeen other people escaped to the jungle. We stayed in the jungle for about two months without food, shelter, and clothes. Much of our time was spent praying to god to help us find a way out. The very last week in the jungle the United Nations High Commissioner Refugee team found us and took us to a refugee camp in Cambodia. At that time I had no idea what was going to happen next.

I was in the refugee camp for about 6 months. On the last month of being there I was able to get an interview to come to the United States. I passed the interview and I fled out of Cambodia and came to Charlotte, North Carolina on 18, 2004. I had no family members, no clothes, and no money. I just came with my faith and thought having freedom. When I got here the Catholic Refugee association helped me register for ESL classes, apply for food stamps, and to rent an apartment. After six months I was able to find a job at the Ross Company. Since then I have being working with the Ross Company for about eleven years as an Inventory Control and Quality Assurance Clerk. Also after five years of being in the USA the same association helped me to become a US citizen. Now I have had the opportunity to go to school and get my GED in a community college. I am very thankful to the United States for bringing me here, saving my life, giving me freedom, and giving me the opportunity to be asuccessful person. God bless America.

In addition, Now I am continue to fight for my country our voice is stronger than the Vietnamese bombs. We the Dega accepted the United States Government Sponsorship and Support. With the American government help we will defeat the Vietnamese government, I hope soon We will go back to our motherland.

Y-Lhul BuonyaMay 11, 2017

<関連資料>

◆デガ諸民族の居住地域

現在のベトナム領南部の大部分は18世紀までチャンパ王国やクメール王国(カンボジア)の領土であり、先住民であるデガやチャム族は中国南部から南下を続けるベトナム人(キン族)と千年以上に渡って争いを続けてきました。デガとベトナムの民族問題に関しては、新江利彦著『ベトナムの少数民族定住政策史』に非常に詳細に記されています。日本語で書かれた資料としては最良の本だと思います。高い本ですが、国会図書館等に行けば無料で閲覧できます。

◆米国で設立されたデガ難民互助・支援団体

◆デガ運動の指導者

故イーバム・エニュオル(Y- Bhăm Êñuôl)氏/ラーデ族

チャンパ高原臨時政府大統領・FULRO / 南インドシナ・モンタニャール国解放戦線最高司令官

1958年のBAJARAKA運動以来デガ/FULRO運動を指導し続けたイーバム・エニュオルは、1975年にカンボジア共産党によって処刑されましたが、そのカリスマ性は神格化され、現在でも全てのデガ運動の父として崇められています。

1960年代のFULRO運動最盛期を牽引したイーバム・エニュオル、パウル・ヌル、ネイ・ルエットの三指導者

1960年代末、それまで敵対してきたFULROとベトナム共和国政府(サイゴン政府)は、北ベトナムのベトナム労働党政権を共通の敵として、一転して民族融和に動き出し、イーバムの腹心であるパウル・ヌルおよびネイ・ルエットは少数民族発展省長官としてグエン・バン・テュー政権の閣僚となります。これは千年以上続いてきた民族対立の歴史の中で画期的な和解でしたが、1975年に北ベトナムが戦争に勝利した事で、これら和平への努力は完全に瓦解されました。

コック・クソール(Kok Ksor)氏/ジャライ族

デガ財団代表・元FULRO幹部

ロン・ネイ(Rong Nay)氏/ジャライ族

モンタニヤード連合代表・現代ベトナム先住民族会議副議長・元FULRO副指令

ポー・ダルマ(Po Dharma)博士/チャム族

チャンパ史研究家・元FULRO/クメール国軍大尉

ポー・ダルマ氏らチャム族は正確にはデガではありませんが、チャンパ王国を興したチャム族は古代からデガと親密な関係にあり、現在も共に中部高原解放運動を行っています。

2016年10月01日

おフランスのおベレー

珍しく手持ちの実物軍装を載せてみます。

うちにはフランス軍のベレーがいくつかあるのですが、実はこれらのベレーは立てる向きが同じだからベトナム共和国軍コスプレの代用品にしようと思って買っただけなので、フランス軍アイテムを集めているつもりはありませんでした。

でもよく考えたら、以前『フランス軍のベレー章など』で載せた実物ベレー章を持ってるんだから、それらをベレーと組み合わせれば本来のフランス軍の姿になるじゃん、という事に今頃気付きました。ただし、僕は第1次インドシナ戦争期のフランス連合軍関係のアイテムは徐々に集め始めたところですが、今回紹介するベレーとベレー章は1960年代以降の物なので、僕の趣味の範囲からは外れているため、あまり詳しいことは分かりません。

アマランス(Amarante)

ベレーと言ったらやっぱりこの色。

1950年代以降は明るいアマランス色になっていますが、元々は第2次大戦中に組織された自由フランス軍SASがイギリス陸軍空挺部隊のマルーン色ベレーを取り入れたのがその起源と言われています。

ただし、写真のベレーは帽体が異様に小さくなった近年のスタイルなので、

60年代以前のフランス軍やベトナム共和国軍への代用には不向きです。

▲陸軍本土空挺部隊 (Troupes Aéroportées Métropolitaines)

▲陸軍海兵隊空挺部隊 (Parachutistes Troupes de marine)

ダークブルー (Bleu foncé)

ダークブルーはフランス陸軍の基本色で、各兵科で使われています。

写真のベレーは1964年納入のPX品らしいです。

この時代のフランス軍ベレーは、現在とは反対に帽体がとても大きく、ベレーが耳にかかるくらい左側に垂らして被るものでした。

▲陸軍歩兵(Infanterie)

▲陸軍工兵(Genie)

▲陸軍輜重兵(Train)

▲陸軍海兵隊 (Troupes de marine)

▲空軍空挺コマンド (Commando parachutiste de l'air)

グリーン (Vert)

グリーン色のベレーも元々、第2次大戦中に自由フランス軍の外人部隊がイギリス陸軍第4コマンド旅団のグリーン色ベレーを取り入れたのがその発祥と言われています。

当初ベレーは外人空挺大隊でのみ使用されましたが、1959年からは空挺以外も含む外人部隊共通のベレーとなりました。

写真のベレーは1967年納入のPX品で、先記のダークブルーと同じく帽体が大きい時代の物です。

▲陸軍外人空挺部隊(Parachutistes Légion étrangère)

熱帯ベレー/ベージュ (Beige)

こちらは1950年代から60年代にかけて熱帯地域で使用されたコットン製のベレーです。

部隊、兵科ごとに色が違うウール製ベレーとは異なり、熱帯地域であれば部隊に関係なく着用でき、

ベレー章もそれぞれの部隊の物を取り付ける事が出来ました。

▲陸軍サハラ部隊(Troupe Saharienne)

ブラック (Noir)

ブラック色は陸軍装甲騎兵(機甲)や猟兵などで使われていますが、写真のベレーは通常とは逆の左立ち(イギリス式)になっています。

フランス海軍の陸上部隊ではイギリス海軍・海兵隊の影響から左立ちのベレーを使っていますが、このブラック色がどの部隊で使われるのかは分かりませんでした。

帽体は小さいので、比較的新しい時代の物っぽいです。

おまけ

2009年以降、Wikipediaフランス語版『Marcel Bigeard』のトップ画像に鎮座し続けた謎の落書き、もとい肖像画。

ミスター植民地空挺ビジャールおじさん(?)

顔が似ていないとかの問題以前に、英語・日本語など他言語版のページでは本人の写真が使われているのに、なぜ地元のフランス語版では写真ではなく、ウィキペディア編集者個人が描いた微妙なイラストがトップ画像であり続けたのか・・・。謎過ぎます。フランス国内では良くも悪くもかなりの有名人なはずなのに。

しかし、掲載から7年経った2016年7月、ついに(と言うか今頃)トップ画像が実写に変更され、この意味不明な状態は突然終わりを迎えます。(まだ下の方にこのイラスト残ってるけど。)

実はフランスのネット住民もあの状況を面白がって、あえて誰も直そうとしなかったんじゃないか?

そして先日ようやく、そんなネタがある事を知らない普通の人が、普通に実写に変えたのでは、と推測してます。

だからどうしたって話だけど。

2016年03月05日

コルトAR-15/M16の分類と刻印

銃器ファンの間では、AR-15という銃は別名M16と呼ばれ、AR-15が民間モデル、M16が軍用モデルと見なされる事が多いようです。

しかし、この認識は部分的には合っていますが、、それだけでは説明として不十分です。

今回は、AR-15およびM16という名称はそれぞれどのように使われていたかを、銃のコーションプレートたるロアレシーバーの刻印で確認してみます。

(画像はもちろん海外フォーラムからの転載。でも米国のマニアだって僕の作った図解を勝手に転載してるんだから、情報共有って事で許してちょんまげ)

関連記事

アーマライトAR-15

アーマライトの製品名。アーマライト製およびコルトによるライセンス生産=Model 601のみ。

米軍での採用を目指して開発され、民間には販売されていない。

▲アーマライトAR-15(画像左)、アーマライトAR-15 コルトモデル / Model 601(画像右)

コルトAR-15シリーズ

正式にアーマライトAR-15の製造権を取得した後のコルトの製品名。1963年採用のModel 602から、1970年代までの製品全て。

▲コルトAR-15 Model 602(画像左)、コルトAR-15 Model 603 / U.S.M16A1ライフル(画像右)

また軍用モデルが改名(下記参照)された後も、民間モデルは引き続き"コルトAR-15"シリーズとして販売される。

▲コルトAR-15 Model SP1 / R6000(画像左)、コルトAR-15A3 タクティカルカービン / AR6721 (画像右)

民間モデルのコルトAR-15シリーズは、軍用モデルの発展に合わせて以下のモデルチェンジが行われている。

コルトAR-15シリーズ: コルトAR-15 Model SP1以降の第2・第3世代モデル。コルトM16A1シリーズに倣ってコルトAR-15A1シリーズと呼ばれる事もあるが、製品名ではない。

コルトAR-15A2シリーズ: コルトM16A2シリーズに準拠する第4世代モデル。

コルトAR-15A3シリーズ: コルトM16A3シリーズに準拠する第5世代モデル。

コルトM16シリーズ

1970年代後半(?)以降のコルト製軍用モデルの製品名。

従来は軍用・民間共に"コルトAR-15"という製品名だったが、1970年代後半に入るとコルトは、知名度の高まった米軍制式名のM16という型番を逆輸入し、自社の軍用モデル製品名を"コルトM16"シリーズへと変更する。

(言い換えれば、それ以前のコルト製軍用モデルは全て"コルトAR-15"であって、1970年代まで"コルトM16"という製品は存在しなかった。)

また米軍では20インチバレルのライフル仕様のみがU.S.M16ライフルであるが、コルトM16シリーズはライフルに限らず、カービンやSMG仕様も"M16A2カービン"等の名称で販売された。

コルトAR-15 Model 604系のフォアードアシスト非搭載モデル→コルトM16シリーズ

コルトAR-15 Model 603系のフォアードアシスト搭載モデル→コルトM16A1シリーズ

U.S.M16A2ライフル以降の第4世代モデル→コルトM16A2シリーズ

U.S.M4カービン以降の第5世代モデル→コルトM16A3シリーズ

これに伴い、米軍納入・輸出向け共に全ての軍用モデルでコルトAR-15刻印が廃止された。

▲AR-15刻印無しのU.S.M16A1ライフル(画像左)、コルトM16A1シリーズ※カービン仕様も同じ刻印(画像右)

また米軍制式採用になっていないコルトM16シリーズも、一部の製品は部隊単位の予算で購入される場合があったため、メーカーの製品名がそのまま米軍での正式な取り扱い名称(制式名ではない)になっている。

RIFLE M16A2 HEAVY BARREL (NSN 1005-LL-MC9-0369 2050)

CARBINE 5.56MM M16A2 MOD 727 (NSN 1005-LL-MC9-2194 2094)

CARBINE 5.56MM M16A2 MOD 733 (NSN 1005-LL-MC9-2195 2094)

RIFLE 5.56MM M16A2 MATCH (NSN 1005-LL-MC9-2745 2050)

U.S.Rifle 5.56mm M16シリーズ

米軍制式名。現在までにM16、XM16E1, M16A1, M16A2, M16A3, M16A4の6つが採用された。

それぞれのモデルで複数の仕様や製造メーカーが存在したり、生産時期による設計変更あり。

▲歴代のU.S.M16シリーズ

軍正式名はメーカーの製品名と無関係であるため、"コルトAR-15"が使われた時代であっても、製造メーカーがコルト以外の場合は商標上の問題から、AR-15の刻印は無い。

▲H&R製U.S.M16A1ライフル(画像左)、GMハイドラマティックディヴィジョン製U.S.M16A1ライフル(画像右)

この他U.S.M16シリーズには以下の試作モデルが含まれる。

M16A1E1: M16PIP(性能向上計画)

M16A1E2: M16PIP(性能向上計画)最終段階, 後のM16A2

M16A2E1: M16A2フラットトップ・アッパーレシーバー搭載検討

M16A2E2: ACR(先進戦闘ライフル)計画コルト案"コルトACR"

M16A2E3: 海軍向けフルオート化検討, 後のM16A3

M16A2E4: M16A2フラットトップ・アッパーレシーバー搭載検討, 後のM16A4

まとめ

AR-15とは、

・アーマライトの製品名 (アーマライトAR-15およびアーマライトAR-15コルトモデル Model 601のみ)

・米軍での取り扱い名称 (アーマライトAR-15コルトモデル Model 601およびコルトAR-15 Model 602のみ)

・コルト軍用モデルの製品名 (コルトAR-15 Model 602~1970年代まで)

・コルト民間モデルの製品名 (コルトAR-15 Model SP1以降全て)

・各社のAR-15系銃器の総称

M16とは、

・コルトAR-15 Model 604の米軍制式名 (U.S. Rifle 5.56mm M16)

・AR-15系ライフルの米軍制式名 (U.S. Rifle 5.56mm M16, XM16E1, M16A1, M16A2, M16A3, M16A4)

・コルト軍用モデルの製品名 (1970年代以降)

おまけ

ちなみに、米軍制式名とコルトの製品名は全く関係ないと書きましたが、そのせいで特にややこしい事になってるのがM16A3です。

M16A3という名称には二つの意味があり、一つはU.S.M16A2のフルオート版として知られる、1990年代に米海軍によって開発された"U.S.M16A3ライフル"で、コルトM16A2シリーズに属していました。

そしてもう一つが、1994年に制式化されたM4カービンに始まる、軍用フラットトップレシーバー仕様の"コルトM16A3"シリーズを指します。

さらにその後、コルトM16A3シリーズのU.S.M16A4の配備が進んだ事で、米海軍は2008年に、U.S.M16A4のフルオート版に再び"U.S.M16A3ライフル"の制式名を付けてしまいました。(NSNは前モデルと別)

その為、1990年代には"コルトM16A2"シリーズだったU.S.M16A3が、現在では"コルトM16A3"シリーズになっています。

書いてて自分でも混乱します。どうせなら新型はU.S.M16A5とかにしてよ。紛らわしい。

▲コルトM16A2シリーズの旧U.S.M16A3ライフル (NSN 1005-01-367-5112)

▲コルトM16A3シリーズの現U.S.M16A3ライフル (NSN 1005-01-357-5112)

2014年05月07日

M16ライフルの系譜

世界中に多くのファンを持ち、僕自身愛してやまないアメリカ軍のM16ライフルの進化の過程を図にしました。

ただ、SMGやカービンその他試作モデル、刻印やメーカー違いを含めると膨大な数になってしまうので、今回は米軍が取り扱い名称を定めたライフルモデルの外見上の大まかな変遷のみをまとめました。

続きを読む

続きを読む2014年03月15日

アメリカ陸軍の狙撃銃

今回は60~80年代のアメリカ陸軍の狙撃銃の歴史をまとめてみました。

画像は主に米軍のマニュアルに載ってたものです。

.22口径 M12ライフル/レミントン モデル40X

「レミントン・モデル700をアメリカ海兵隊が採用したのが"M40"である」という簡単(不十分)な解釈がされる事が多いレミントンの軍用狙撃銃。実際には1959年にレミントンがモデル700をベースに競技用ターゲットライフルとして開発した(民生品の)銃が"モデル40X"シリーズで、そのモデル40Xの7.62mmNATO弾仕様を海兵隊が1966年に制式化した時の名称がM40ライフルとなります。(モデル40という民間の製品名をそのまま軍制式型番とした)※情報源が不確かだったので訂正

さて、そのモデル40Xですが、1959年に登場した時点でまずアメリカ陸軍・空軍に採用されました。採用されたのは口径.22LR仕様の"モデル40X-S1(ナショナルマッチ)"で、この銃には(ウィンチェスター・モデル52と共に)"M12ライフル"という制式名が付けられました。さらに後年には改良型の"モデル40X-H1(マッチグレード)"が採用されます。(ただし40X-H1にはM12ライフルという名称は付いていません) これらのライフルの口径は殺傷力の低い.22LR仕様のみで、射撃訓練および軍の射撃競技強化選手などが使用する競技専用銃でした。意外なことに、陸軍では軍用狙撃銃として必須の.30口径のレミントン製ライフルは長らく採用されませんでした。

レミントン・モデル40X-S1(ナショナルマッチ) / M12ライフル

レミントン・モデル40X-H1(マッチグレード)