2025年03月30日

サワット大佐の略歴

※2025年4月11日更新

(関連記事:あるベトナム残留日本人と家族の漂泊)

一方、こちらの記事で紹介した『ラオスに捧げたわが青春』の著者、山根良人(ラオス名サワット・ムンクルンまたはサワット・サヤナナット・サバングス)は、当初はベトミンと共同でフランス軍と戦ったものの、途中で転向し、逆にフランス軍の指揮下でベトミンと戦った人物です。

そのため、元日本兵の『活躍』を『日本人によるアジア解放』というストーリーに利用したい人々にとっては利用価値の無い人物でしょう。

このように、日本人が海外で活動する日本人の物語を見る上では必ず『日本人』という情報を重要視し、何らかの意味を持たせたくなるものですが・・・

僕はそんなのどうでも良いです。例えば僕はオリンピックやメジャーリーグでの日本人選手の活躍に何の興味もありません。僕が嬉しい・誇らしいと思える事は、僕自身が行った事だけで、自分が努力した訳でもない他人の行為を自分の『誇り』になんてしません。そういう性格です。

なので僕は単に、サワットがたまたま日本人だったお陰で「ラオス軍将校が書いた本を日本語で読めてラッキー」としか思っていません。

とは言え、このサワットという人は日本人であるという情報を無視しても(いきなりラオ・イサラ部隊の指揮官になれたのは元日本軍人という経歴のお陰だけど)、そんじょそこらの将校とは訳が違いました。

30年に及ぶラオス軍人としての経歴の中で、彼はラオ・イサラ創設者ペッサラート・ラッタナウォンサに呼び出されて直接ラオ・イサラへの参加を求められたり、ラオス王国国防大臣プーミー・ノーサワン将軍と戦友かつめっちゃ仲が悪くていつでも殺してやる状態だったという、ラオス史上の重要人物と直接関係のあった、ラオスの歴史に興味を持つ者にとって最高の証言者の一人なのです。

以下、そんなサワット大佐の経歴をまとめました。

▲『ラオスに捧げたわが青春』より

日本軍時代

1922年 山口県下関市に生まれる

1943年4月 日本陸軍に兵卒として志願入隊。陸軍航空通信学校第二教育隊で学ぶ

1944年8月 陸軍第5飛行師団第52飛行場大隊第2補給中隊所属の伍長としてビルマに出征

1945年8月 終戦後、所属部隊はサイゴンでフランス軍に降伏。サイゴン市内の捕虜収容所に収容

1945年10月 3人の日本兵と共にフランス軍のトラックを奪って捕虜収容所から脱走。数日間北上した後、ラオス領パクセーに到達したところでフランス軍の検問にあい、4人はトラックを捨てて散り散りに徒歩で逃走する

ラオ・イサラ時代

1945年12月 ジャングルを半死半生で彷徨っていたところを現地の華僑ラオス人に保護され、現地の独立勢力(後のラオ・イサラ)の教官となる

ラオ・イサラの本格始動に際し、山根はタイ王国バンコクに招聘され、ペッサラート(元ルアンパバーン王国副王、後のラオス首相スワンナ・プーマおよびパテート・ラーオ代表スパーヌウォンの兄)と面会して直接ラオ・イサラ軍への参加を要請され、これを受け入れサワンナケート方面部隊の軍事顧問となる

1946年4月 サワンナケートにて、ラオ・イサラ兵として初めてフランス軍と戦闘。しかしラオ・イサラ部隊は敗退してタイ王国領に撤退する

サワンナケート部隊の指揮官は後のラオス王国国防大臣・右派指導者のプーミー・ノーサワンであったが、この時点でサワットはプーミーと感情的に対立し、サワットはプーミーに手榴弾を突き付けて一緒に自爆すると脅す

1946年後半 ラオ・イサラ部隊はタイ領内で再編成され、その後ラオスを横断してベトナム北部に移動し、ベトミン軍と合流

1947~1949年 ラオ・イサラの中隊長として、ベトナム領内でベトミンと合同でフランス軍との戦闘にあたる

この間もプーミーはサワットの同僚であったが、サワットを激しく嫌っており、司令部内で喧嘩となり互いに銃を向け合うまでに対立する

1949年後半 ベトミンがラオ・イサラのラオス人兵を差別し、使い捨ての駒として扱っている事に反発し、サワットと彼のラオ・イサラ中隊はベトミンから離反してラオス領に帰還する

ラオス国軍時代

1950年4月 フランス連合の下に成立したラオス王国政府はサワットのラオ・イサラ中隊に対し、ラオス国軍(ANL)への帰順を要請。サワットはこれを受け入れ、以後フランス軍の指揮下でベトミン、パテート・ラーオ軍との戦いに突入する。

1952年11月 サワットはANL陸軍少尉に昇進

1953年後半 中尉に昇進し、ANL第23大隊第17中隊長となる

1954年1月 サワットが保護していたラオス人の少女を、上官のフランス人大隊長が手籠めにしようとしたため、サワットは激怒して大隊長の寝込みを襲撃して殴打する。軍法会議を覚悟した襲撃であったが、戦況がひっ迫していたためお咎めなしとなる。

1954年7月 第一次インドシナ戦争終結。サワットはANLに残留する

1954年後半 大尉に昇進し、サワンナケートの第3軍管区下士官学校校長に就任

1955年4月 ラオス人女性と結婚。後に7人の子を設ける

1958年 少佐に昇進するも、下士官学校に軍事顧問として派遣されたアメリカ軍PEO(後のMAAGラオス)スタッフと対立し、校長を辞任。現場復帰を希望し、第5歩兵大隊大隊長としてパクサンでパテート・ラーオ軍との戦闘を指揮。

1959年 ラオス国軍がラオス軍(FAL)に改称

ラオス王国軍時代

1960年8月 コンレー大尉率いるFAL中立派がビエンチャンでクーデターを実行し、パテート・ラーオとの和平・容共新政府を建てる

これに対しサワンナケートに逃れた国防大臣プーミー将軍(かつてのサワットの同僚)ら右派は中立派新政府を認めず、FALは右派の王国軍(FAR)と、コンレーの中立派軍(FAN)に分裂する

サワットはクーデターに関与する事はなく、所属部隊の方針に従ってFAR所属となる

1961年9月 FAR中佐に昇進、第34機動群指揮官に就任

1963年4月 FAR陸軍参謀学校に第1期生として入学。卒業後、第3軍管区作戦参謀長に就任

1964年11月 大佐に昇進し、第33機動群指揮官に就任

1965年 サワットと対立してきたプーミー将軍が軍事クーデターを起こして政権奪取を試みるが失敗してタイ王国に亡命

1968年後半 チャンパーサックの第6軍管区士官学校副校長に就任

1970年 第6軍管区士官学校が閉校し、サワンナケートの第3軍管区参謀に異動

1970年後半 ターケーク地区司令に就任

1972年 NHKのドキュメンタリー特集『三人の未帰還兵』にてインタビューを受ける

1972年4月 サワーンワッタナー国王より伯爵の称号を授与され、ラオス貴族に列せられる

1975年5月 ラオス戦争終結。FARターケーク地区司令官としてパテート・ラーオ軍に降伏する

終戦後

1975年8月 共産主義政権によって再教育施設に軟禁された後、本来であれば将校は強制労働キャンプに送られるはずであったが、パテート・ラーオ軍の幹部の一部がラオ・イサラ時代のサワットの教え子であったことから、サワットは強制労働を免除され即時退役となる。その後サワット一家はビエンチャンに移り、在ラオス日本大使館の警備員として働く

1976年4月 日本人支援者の助力によって32年ぶりに日本に一時帰国。一か月ほど滞在し、両親の墓参りや靖国神社参拝、NHKのテレビ番組に出演する。ラオス帰国後、ビエンチャンの日本語学校で警備員として働く

1982年7月 ラオスの治安悪化により日本帰国を決意。家族と共に日本に移住する

1984年 著書『ラオスに捧げたわが青春』を発表

(ラオス戦争期の右派・中立派については過去記事『ラオス戦争の右派・中立派勢力①1954-1965』参照)

2025年01月12日

東洋漫遊記⑩シエンクワン

※2025年1月13日更新

今回、ロンチェン訪問の起点としたのがシエンクワン(ポーンサワン)という町です。

ここの町は元々シエンクワン県シエンクワン郡という名前だったのですが、ラオス戦争で壊滅的な被害を受けたため、戦後街はほぼ一から再建され、その際新たに「ポーンサワン郡」という名前が付けられたそうです。

しかし現地に行ってみると、バスの行先や公共の施設名などには、まだまだ「シエンクワン」という名前が使われており、むしろポーンサワンの使用例の方が少なく感じるくらいでした。

元々僕の目的地はロンチェンただ一か所だったので、シエンクワンを観光する予定は無かったのですが、ロンチェン訪問が順調に進んだおかげで時間がだいぶ余ったので、ホテルから歩いて行ける範囲でシエンクワンの街を散策しました。

MAG(地雷諮問グループ)はイギリスに本部を置き、世界中に残された地雷・不発弾の捜索と処理を行う国際NGOです。

ラオス戦争時代、アメリカはラオスに地上部隊を派遣しなかった一方、航空機による共産軍への空爆は第二次大戦を上回る猛烈な規模で実施されました。特にここシエンクワン県は、ジャール平原をめぐって十年以上一進一退の攻防が繰り返された場所なので、空爆が行われた回数も膨大になります。

▲1965~1973年にアメリカ空軍がラオス領内で空爆を行った地点

これについて反米思想を持つ人々は、あたかもアメリカがラオス国民を狙って無差別爆撃したかのように宣伝しますが、それは大嘘です。

当時のラオスはアメリカの同盟国であり、アメリカはラオスを防衛するため、ラオスを侵略する北ベトナム軍を対象に爆撃を行ったまでです。仮に日本が他国に侵略されれば、国内に侵入した敵を迎撃するために自衛隊や米軍は日本国内を爆撃せざるを得ないのと同じことです。

とは言え、当時も今も、民間人や民間施設を巻き込まない「きれいな爆撃」など不可能であり、ラオス国民が空爆によって大きな被害に遭ったのもまた事実です。そしてその戦禍は、終戦後も不発弾という形でラオス国民を苦しめてきました。

特にクラスター爆弾は、1個の弾体から約300個の子弾が放出されますが、MAGの資料ではその内20~30%が不発を起こし地上に残ってしまいます。またその子弾は小型で発見が難しいため、人が接触して爆発する事故が後を絶ちません。一説によると、ラオス国内に残る不発クラスター子弾の数は8000万個におよぶと推定されています。

ここでクラスター爆弾という兵器の是非について語る気はありませんが、危険を顧みずラオス国民の為に不発弾処理に当たるMAGの活動には頭が下がるばかりです。

古代のジャール平原石壺遺跡から、この地に住む多様な民族、仏領インドシナ時代、そしてラオス戦争まで、シエンクワン県の歴史にまつわる品々を展示している博物館です。多分この分野に興味が無いと何も面白くないかも知れませんが、僕は十分楽しめました。

なお節電の為、僕が入るまでは中の電気が消えており、僕が展示室を移動するたびに係員のおばちゃんが電気をON/OFFしにやってきます。なんだか恥ずかしいなぁと思いながら見て周りました。

ここには第二次大戦末期の日本軍によるシエンクワン占領についても展示があました。

これによると、フランス軍*コマンド部隊は1945年1月にシエンクワンに空挺降下し、現地でモン族を中心とする抗日組織『メオ・マキ』を組織して、現地の兵力や資金、弾薬を日本軍が到達する前に隠匿します。

(※この「フランス軍」が在インドシナ仏軍なのか、連合軍の一員としてインド・ビルマに進軍した自由フランス軍なのかは記述がありませんでした)

その後日本軍がシエンクワンに進駐すると、まだ十代だったヴァン・パオ(後の王党派モン族指導者・ラオス王国軍第2軍管区司令)は日本軍に雇われ通訳を務めつつ、裏ではメオ・マキの一員としてフランス軍の為に日本軍の情報を集めるスパイ活動をしていたそうです。

あのヴァン・パオ将軍が日本軍と関係が有ったという話は初めて知ったので驚きました。

③モン族服ショッピングモール

適当に通りを歩いていて、たまたま立ち寄ったショッピングモールがとても良かったです。Google Mapによると「KhwHmoob」という名前らしいですが、何て読むのか分かりません。

ここは1階は普通の生活雑貨や衣料品が売られていますが、2階に上がると、なんという事でしょう。モン族の民族衣装専門店が十数店も軒を連ねるモン族天国でした。

ウヒョヒョ。たまんねぇぜ。

実はシエンクワンもロンチェンも住民の大半はモン族なのですが、彼らはもう民族衣装なんて着ていなくて、日本人と同様にTシャツやらジーパンを着て生活しているので、せっかくモン族の街に来たのにモン族感が全然なかったのです。京都に来たのに和服の日本人がいなくてガッカリする外国人観光客の気分でした。

そんな中、思いがけずこのショッピングモールに出会ってしまい、大興奮で建物内を何回も往復しました。

ここで売っている服は女性用がメインですが、もちろん男性用もあります。

ただ僕が着る場合、リエナクトが主目的なので、今売っている服は使いにくいのです。

と言うのも、現代のモン族は普段民族衣装を着ないので、ここで売っている服は装飾が沢山付いた、結婚式など特別な時に着る正装・晴れ着だけなんです。

一方、僕がリエナクトで必要なのは、当時の一般的な普段着・野良着。残念ながらそういう物はもうどこにも売っていません。

▲70年代以前のモン族の普段着(左)と、現在売っているアパレル製晴れ着(右)

なので僕は、当時風の服を自作して着ています。

▲2024年に参加した「愛と戦火の大地2 ~スカイミッション~」にて

そんな中、コスプレに使えそうなアイテムを発見したので購入しました。

英語でスピリット・ロック(魂の鍵)と呼ばれるモン族の代表的なネックレスの一つです。

今売られている物は晴れ着用に華美な装飾が付いたものばかりですが、モール内を探し回ったら、このように昔ながらのシンプルなデザインの物を見つけることが出来ました。

▲右は1950年代前半のフランス軍GCMA(混成空挺コマンド群)所属のモン族兵

当時のGCMAの映像:https://www.youtube.com/watch?v=oVBWCVA0Hvc

いや~、ビエンチャンよりも、この田舎町の方が何倍も楽しめました。

道中はなかなか大変でしたが、来て良かったです。

Posted by 森泉大河 at

16:13

│Comments(0)

│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│【ラオス】│モン族│少数民族の歴史・文化│旅行・海外│ラオス王国

2025年01月10日

東洋漫遊記⑨ロンチェン

※2025年2月7日更新

ラオス戦争を通じてラオス王国軍・米国CIAの最重要拠点かつモン族最大の都市だった場所です。

ちなみにこの町のローマ字表記はLong Tiengと書かれる事が多いですが、現地での発音は完全に「ロンチェン」でした。

ラオス戦争とロンチェンについては過去記事参照

ラオス戦争は1975年に終結しましたが、戦後もこの一帯ではモン族による共産主義政権への抵抗活動が続いたので、ロンチェンは2015年までラオス人民軍が管理する閉鎖都市でした。

なので現地に着くまではどんな雰囲気なのか想像がつかなかったのですが、いざ到着してみると、道中の未開のジャングルっぷりが嘘のように、割と綺麗に整った地方の村落という感じでした。

道はちゃんと舗装されており、住居や商店もたくさんあり、レストランやホテルまであります。いささか拍子抜け。

ま、元々戦時中から、この辺りで一番栄えていた町なので、当然と言えば当然ですが。

【余談】

・Wikipediaにはロンチェンは「当時のラオスで2番目に大きな都市であった」と書いてあるけど、それはさすがに嘘でしょう。今も昔も、平野部にあるサワンナケートやパクセーの方が何倍も人口が多いです。CEICによると、1976年当時のサワンナケート県の人口は約43万人。これは都市ではなく県全体の人口ですが、おそらくその大半はサワンナケート市街に住んでいたはずです。

・またロンチェンはしばしば「地球上で最も秘密の場所」という謳い文句で紹介されますが、これも欧米人の記者が読者の耳目を集めるために誇張した表現です。たしかに戦時中は地図に街の存在は載っていませんでしたが、戦時中の軍事施設が民間の地図に載っていないのは当たり前です。それにここはれっきとしたラオス王国軍第2軍管区本部の所在地であり、共産軍もそれを分かった上で十年以上ももロンチェンに対し攻撃を繰り返していました。ラオス戦争に関する情報には何でもかんでも「秘密」という言葉が付いてまわりますが、これはミステリアスな雰囲気を出して注目を集め、本や記事を売るための商業活動に過ぎないと感じています。

さて、ロンチェンに到着したのがちょうどお昼時だったので、さっそくレストランで食事をしました。

店内には観光客向けに、ラオス戦争時代のロンチェンの写真が堂々と飾ってあります。

▲写真の下の文字は、「CIAが運営し、ヴァン・パオ将軍が率い、モン族が防衛したアメリカ軍事秘密基地」の意

CIAが作った航空基地「リマサイト20A」の滑走路を眺めながら、鶏軟骨の唐揚げを食べる。

手前の道は戦後作られた幹線道路で、その奥にある砂利道が元滑走路です。

▲当時のLS20A (LS98やLS30という別称もあります)

滑走路の奥(北側)にある切り立った尾根はアメリカ人から「スカイライン」と呼ばれ、ロンチェンの最終防衛ラインとしてモン族やタイ軍の防御陣地が置かれており、ロンチェン攻略を目指す北ベトナム軍との激戦が幾度も行われました。

▲ロンチェン駐屯のモン族SGU将校たち(1967年)

お昼ご飯を食べ終えると、周辺を散策開始。

これまでのミリタリー趣味人生の中で最高の写真です。僕はこの日のために生きてきました。

撮影後さっそく、ケン・コンボイ先生に「あんたの本のせいで、俺はこんな事になってしまったんだ」と、この写真を送りつけてやりました。

なお、ラオスは現役バリバリの共産主義国家であり、こういう事しているのが当局に見つかると非常にまずい事になります。

当日、警察官は見ませんでしたが、小脇にAKSを抱えた若い民兵がスクーターでパトロールしていました。

なので民兵はもちろん、地元住民にも見られないよう人けの無くなったタイミングを見計らい、大急ぎで撮影を済ませました。

やった本人が言うのも何ですが・・・、まともな人生送りたい人は真似しない方が良いと思います。(マジで逮捕されるので)

またロンチェンには、滑走路以外にも遺構が残っています。

それが何を隠そう、1966年に建設されたヴァン・パオ将軍個人の邸宅です。

▲当時のヴァン・パオ邸

周囲の建物が何一つ残っていない中、真っ先に破壊されそうなヴァン・パオ邸だけが残っているのは、幸運と言うか不思議です。

現在この建物は一般公開されていないようですが、門が開いていた上、誰も居なかったので、勝手に敷地に入って写真撮っちゃいました。

あとは、軍事施設ではないですが、戦時中の1966年に建立されて以来、ロンチェンの人々の信仰の中心に有ったお寺ワット・ロンチェンをお参り。

▲当時のワット・ロンチェンが写っている写真。滑走路の東側の丘の上にあります。

こうして長年待ち望んでいたロンチェン訪問が終了。

最高の気分です。この一日で、僕の人生の夢がまた一つ叶いました。

今回は何日かかるか分からない行き当たりばったりの旅のため、帰国するタイムリミットを気にしたくなかったので会社を辞めちゃったけど、全然後悔有りません。

▲朝から長時間悪路を運転してくれたミグさん。ロンチェンからの帰り道、僕にミカンを買ってくれました。何から何まで感謝です!

2025年01月06日

東洋漫遊記⑥ビエンチャン

さて、やってきましたビエンチャン。

巷では「世界一何もない首都」と言われており、僕も単にシエンクワンに行くための中継地点として立ち寄っただけなのですが、せっかく来たので何箇所か名所を周ってきました。

①アヌサーワリー(パトゥーサイ)

ビエンチャンと言ったら、やはりここ。

アヌサーワリーはラオス王国時代の1968年に完成した紀念碑で、第二次大戦から戦後の対仏独立闘争で散ったラオス人兵士を顕彰し、ラオス独立を記念する施設です。

当時ラオス王国はアメリカから多額の経済援助を受けていたのですが、何か記念碑を建設したかったラオス政府は、アメリカから空港建設の為として送られた資金とセメントを、黙ってこのアヌサーワリー建設に使ってしまったそうです(笑)

▲かつてラオス王国軍のパレードが行われたアヌサーワリー前のラーンサーン通り

1975年、共産軍が戦争に勝利すると、パテート・ラーオ(ラオス人民革命党)政権はアヌサーワリーを『パトゥーサイ(勝利の門)』へと改称、革命戦勝記念碑へと再制定して現在に至ります。

とは言え、パテート・ラーオは戦時中ほとんど最初から最後まで北ベトナムにおんぶにだっこで、北ベトナム軍に代わりに戦ってもらい、結果的に勝った側に居ただけのようなものです。

その結果ラオスは実質的にベトナムの保護国となり、ラオス人民革命党はベトナム共産党の代理人としてラオスを統治しているに過ぎません。

パテート・ラーオの言う「勝利」とは、一体誰にとっての勝利なのか。多分勝利の恩恵にあずかったのは、運転手付きのメルセデスに乗っている党のお偉いさん(ハノイの飼い犬)だけです。

②タート・ルアン

後は普通に観光です。

タート・ルアンはラオスを代表するお寺で、その仏塔は国章にも描かれています。

仏塔は立派ですが、思ったよりも敷地が狭いので、すぐ見終わりました。

仏塔のすぐ隣にある寺院の方が、いろいろ見る物があります。

③タート・ダム

訳あってパスポートのコピーを用意する必要があり、コピー屋に行ったついでに、近くにある古い仏塔に寄ってきました。

歴史がある感は伝わってくるのですが、観光地ではなく、住宅街の真ん中にある小さな公園状態なので、一瞬で見終わります。

とは言え、近所の住人が集まってお供え物をしている姿は、ここが遺構や遺跡ではなく現役の宗教施設である事を意味しており、ラオス人のリアルな信仰が目の前で見れたのは良かったです。

愚痴

ミリタリーマニアとしてはラオス人民軍歴史博物館に行ってみたかったのですが、現地に着くとなぜか門が閉まってます。

ネットで調べると昼前後は休み時間らしいので、午前と午後2回も足を運びましたが、やっぱり開いていません。

何の案内もないし、誰も居ない。

なお、その近くにある人民公安博物館も、曜日的に休館日でした。

ふざけんなー!クソッ!

2025年01月05日

東洋漫遊記⑤サワンナケートとワッタイとタオ・マー

サワンナケートはかつてラオス王国軍第3軍管区本部が置かれ、日本人ラオス軍将校サワット・ムンクルン(山根良人)大佐が生活した地ではありますが・・・

史跡的には大して見る物も無さそうなので、一泊したらさっさとビエンチャンに移動しました。

▲サワンナケート空港からラオ・エアラインのATR72に乗って出発。

▲サワンナケート市街。奥に見えるのがメコン川。川の向こうはタイ王国領

▲1時間ほどでワッタイ空港(ビエンチャン)に到着

と、ここで蘊蓄開始。

サワンナケート空港はかつてのラオス王国空軍サワンナケート空軍基地(第3/第303空軍基地)であり、1961~1966年まで空軍本部が置かれていました。

▲かつてのサワンナケート空軍基地正門

この時期空軍本部を率いていたのが、ラオス空軍初代司令官タオ・マー准将です。

タオ・マーは短気で苛烈な性格として知られる一方、不正や腐敗を憎む清廉な人物でもあったため、汚職に手を染めるビエンチャンの王国軍将官たちと長年対立関係にありました。

当初ビエンチャンのワッタイ基地に置かれていた空軍本部がサワンナケートに移転したのも、タオ・マーを首都から遠ざけて権勢を削ぐための政争の結果だったと言われています。

しかしビエンチャンから遠く離れた事がかえって幸いし、タオ・マーはラオス南部の青年将校を糾合し、独自の勢力を築く事に成功します。

▲米海軍空母エンタープライズを視察するタオ・マー准将(中央) 1965年

参謀本部とタオ・マーの対立が深まる中、参謀本部は1966年10月、タオ・マーをビエンチャンの統合作戦センター司令に任命すると発表します。これは名目上は昇進人事でしたが、実際にはタオ・マーから空軍部隊の指揮権を取り上げ、事務職に追いやる策略でした。

こうして追い詰められたタオ・マーは10月21日、ついに軍事クーデターを実行に移します。サワンナケート基地から出撃したタオ・マー指揮下の空軍T-28(元は練習機だがラオスでは攻撃機として使用された)編隊は首都ビエンチャンの王国軍参謀本部、第5軍管区本部および弾薬庫を爆撃し、多数の死傷者を出します。

また同時にタオ・マー派の陸軍部隊が王国軍参謀長ウアン将軍を拉致する手はずとなっていましたが、土壇場で陸軍部隊司令官がタオ・マーを裏切り反乱から離脱した事で、政府軍の指揮系統を寸断する事に失敗。地上部隊なしでの首都制圧は不可能となり、タオ・マーはクーデターを断念してタイ王国に亡命します。

しかし、その後もタオ・マーはタイ領内で再起を図ります。

1966年のクーデター未遂から7年後の1973年、ラオス王国政府とパテートラーオ間で停戦協定が結ばれたのを機に、タオ・マーは停戦に反対するラオス国内の右派将校と結んで再度ビエンチャンでクーデターを実行します。

秘密裏にラオスに戻ったタオ・マーと同志たちはすぐさまワッタイ基地を占拠し、タオ・マー自身もT-28を操縦し政府軍を爆撃しました。

しかしタオ・マーが出撃している間にワッタイ基地は政府軍によって奪還されており、それを知らずにタオ・マーがワッタイ基地に着陸しようとした際、地上の政府軍から重機関銃による銃撃を受け乗機は墜落。

タオ・マーは地上で逮捕され、そのまま第5軍管区本部に連行されて即時処刑された事でクーデターは終わりました。

▲1973年クーデター未遂事件の映像

2024年09月14日

最近買った本

※2024年9月14日更新

※2024年9月22日更新

※2025年3月26日更新

9月に入っても、まだ猛暑が続いてますね。こう暑いとお外で遊ぶ気にならないので、この夏はエアコンのきいた部屋の中で読書をしておりました。

なので今回は、最近買った本を紹介します。(買った後まだ読んでいない本も含む)

①忘れられた戦争の記憶/ソーステン・フェルナンデス

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGFDSDSN

実はこの本は元々フランス語で書かれたもので、すでに2015年には出版されていたそうですが、僕はフランス語が分からないので手を出せていませんでした。英語だって長文読むのは楽ではないですが、全く読めないよりはだいぶマシなので助かります。

そもそも第一次カンボジア内戦(1970-1975)についてカンボジア(クメール)軍人が語った本というのは、日本語はもちろん英語文献すらほとんど無かったのですから、そんな中で総参謀長として戦争を指揮した中心人物の回顧録が読めるといのは、それだけでありがたい話です。

②ラオスに捧げたわが青春/山根良人

こちらは打って変わって、1984年に出版された古い本。しかも僕にしては珍しく日本人が書いた本です。

https://www.amazon.co.jp/dp/4120013081

著者の山根良人氏(ラオス名:サワット)は、太平洋戦争中に日本陸軍伍長としてビルマに出征し、終戦後サイゴンの日本軍捕虜収容所から脱走してラオスに到達。そこでラオスの抗仏組織ラーオ・イサラに軍事顧問として参加します。

ここまではベトミンに参加したベトナム残留日本人と似ていますが、山根の場合はその後、自分たちラーオ・イサラがベトミンに支配され使い捨てられている事に反発し、部下を率いて脱走。そして山根の隊はラオス王国政府からの帰順要請を受け入れ、フランス連合軍に編入。それまで敵だったフランス軍の指揮下でベトミンおよびパテート・ラーオ軍と戦います。

山根はその後も引き続きラオス陸軍将校として軍務を続け、ラオス戦争ではラオス王国軍(FAR)大佐として、パテート・ラーオおよび北ベトナム軍との戦いを20年間続けます。(この間、国王から爵位を与えられ貴族に列せられる)

1975年にラオス戦争が終結、王国政府・王国軍が消滅すると、山根(サワット大佐)は再教育キャンプに送られ、釈放後は民間人として引き続きラオスに居住。1982年に家族を連れて日本に帰国します。

日本人読者の注目を得るため、本の副題には「元日本兵の記録」と書かれていますが、山根が日本軍に所属していた期間は2年間ほど。一方、「ラオス人サワット」としてラオス軍に従軍していた期間は30年に及ぶので、彼は正真正銘のラオス軍人なのです。

私は、巷にある「日本兵が戦後アジアを独立に導きました」等の日本人の自慰行為的な美談を冷めた目で見ているのですが、少なくともこの本は、「ラオス軍将校の回顧録を日本語で読める」という点において非常にありがたい資料だと思っています。

③カウボーイ/ダニエル・フォード

ベトナム戦争中、アメリカ兵から『カウボーイ』と渾名されたFULRO(被抑圧民族闘争統一戦線)大佐フィリップ・ドロウイン(ジャライ族)についての記録です。

https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK7BG2T

著者は映画『Go Tell the Spartans(邦題「戦場」)』の原作者ダニエル・フォードです。

カウボーイことフィリップ・ドロウイン大佐については、CIDG部隊で彼と共に戦った米陸軍ジム・モリス少佐が著書「WAR STORY(邦題「グリーン・ベレー」)」で、彼との思い出やFULROとの関係を詳しく記しており、私はそのストーリーに心酔してイラストや漫画も描いていました。(過去記事『カウボーイ』参照)

ただしWAR STORYはあくまでモリス少佐の回顧録なので、カウボーイに関する情報はモリスがカウボーイと関わった事柄に限定されていました。

一方、今回買ったダニエル・フォードの本は、そのカウボーイという人物に的を絞って調査研究した本なので、まさに僕の求めていた情報の塊なのです。

一生モノの本になると思うので、じっくり読み進めたいと思います。

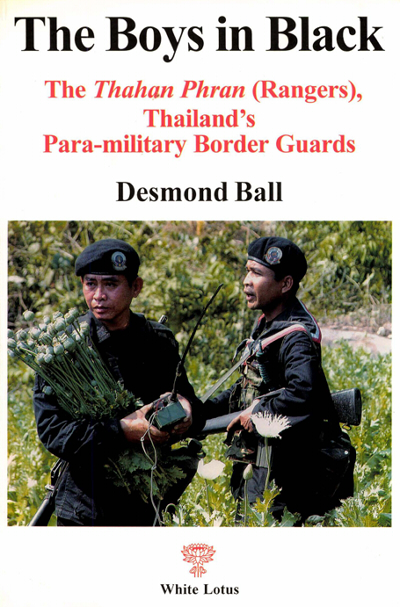

④ボーイズ・イン・ブラック/デズモンド・ボール

おそらく英語で書かれた本では唯一の、タイ王国準軍事国境警備組織タハーンプラーンに関する研究本です。

https://www.amazon.co.jp/dp/9744800461

Amazonで買うと高いので、タイの出版社から直接買いましたが、送料の高さと円安のせいで、結果的には全然安くなりませんでした。

中をざっと見た感じ、割と最近の2000年頃の情報がメインですが、一応タハーンプラーン黎明期かつ最も戦闘の激しかった1980年代についてもある程度ページを割いています。

⑤ベトナムの少数民族定住政策史/新江利彦

タイトルの通り、ベトナムの少数民族問題を研究、まとめたすんごい本です。これが日本語で読めるのが素晴らしい。

https://www.amazon.co.jp/dp/4894891158

僕はこの本を国会図書館で見つけ感激したのですが、価格が高くてなかなか手が出ない状況が続いていました。

ところが先日、偶然にもメルカリで中古が安く売られているのを発見。迷わず購入しました。

[おまけ] チャーリー/ケン・コンボイ

こちらは先日来日したケン・コンボイ先生(著者自身)からプレゼントして頂いた本です。

https://www.goodreads.com/book/show/55857681-charlie

この本はインドネシア軍特殊部隊コパスス(Kopassus)が1980年代末から行った特殊工作計画『プロジェクト・チャーリー』について研究した本です。

私は東南アジア軍事史好きを自認していますが、対象はあくまで大陸部のみで、正直インドネシアについてはほとんど何も知りません。

しかし、あのコンボイ先生が何十年も熱中するくらいですから、インドネシア軍の歴史も相当厚みのある(そして闇が深い)ものなのでしょう。

現時点で読まなきゃいけない本が何冊も溜まっているので、ぶっちゃけこの本を読むのがいつになるのかまだ分かりませんが、いつか折を見て読んでみたいと思います。

2024年07月14日

ラオス戦争の右派・中立派勢力①1954-1965

※2025年3月30日更新

ラオス戦争というのは同時期のベトナム戦争と大きく異なり、右派・左派の対立に加えて中立派が独立勢力として存在し、右派・左派間を行ったり来たりし、それらが停戦・連立政権を作ってはすぐに分裂・内戦再開、さらにそこにアメリカや北ベトナムががっつり軍事介入しているという非常に複雑な経緯を辿っています。

例えるなら最初は「連邦vsジオン」だったのが、次第に「ティターンズvsエゥーゴvsアクシズ」に、そして気付いたら「ギルガメスvsバララント」になってた感じ。

ただ本を読んでるだけでは全然頭に入ってこないので、また要点をかいつまんで図と年表にまとめました。

王国政府とパテート・ラーオ

1954年8月 ジュネーブ協定(1954)により第一次インドシナ戦争終結。協定でラオス王国政府とパテート・ラーオの合流が謳われる

1955年6月 パテート・ラーオが王国政府と対立。双方が軍事作戦を開始

1957年 和平の為、中道的政治家スワンナプーマーを首相、内閣に2名のパテート・ラーオ議員を入閣させた連立政権(第1次連合政府)が発足

1958年5月 立法議会補欠選挙で左派が僅差で過半数を獲得

1958年7月~8月 左派の勝利にアメリカが反発しラオスへの経済援助を停止。経済危機を受けてスワンナプーマー首相は辞職し、右派のプイ・サナニコン内閣が発足。連立政権は消滅

1959年1月 プイ首相が1年間の首相独裁制を宣言。パテート・ラーオ議員はサムヌア県に避難する

1959年5月 交渉の末、パテート・ラーオ軍がラオス国軍に編入される事に同意。しかしパテート・ラーオ2個大隊のうちジャール平原大隊は編入を拒否して北ベトナム領に逃亡。また編入を受け入れたルアンパバーン大隊からも脱走者が続出。(残った兵士はラオス国軍第26歩兵大隊へ編入)

1959年7月 北ベトナムで訓練を受けていたパテート・ラーオ部隊が国境を越えてラオス国軍の前哨基地を攻撃。4基地が陥落する。(直後に2基地は奪還される)

1959年7月 王国政府はビエンチャン市内に残っていたパテート・ラーオ幹部を一斉検挙

1959年12月 プイ首相が辞任し、国防大臣プーミー将軍が暫定政権の実権を掌握

1960年4月 総選挙で右派が勝利(プーミー将軍による投票結果操作が濃厚)。右派の議決により全ての左派議員が失職させられる

ラオス軍の分裂

1960年8月 コンレー大尉率いるラオス軍第2空挺大隊が、右派の暴走を止め内戦終結を目指すとしてビエンチャンでクーデターを実行し、スワンナプーマーを首相に据えた新政府の発足を宣言

これに対しサワンナケートに逃れたプーミー将軍ら右派は中立派新政府を認めず、ラオス軍は右派の王国軍(FAR)と、コンレーの中立派軍(FAN)に分裂する。(※右派が正式に王国軍へと改称するのは1961年9月)

中立派はパテート・ラーオとの協調を掲げ、パテート・ラーオ軍と北ベトナムの軍事顧問団をソ連機でビエンチャンに迎え入れる。

1960年9月 サムヌア県をめぐって王国軍の第1空挺大隊と中立派軍の第2空挺大隊が戦闘に突入。この混乱をついてパテート・ラーオ軍と北ベトナム軍が続々とラオス領内に侵入。

1960年11月 王国軍が首都ビエンチャン奪還のためサワンナケートから北上開始

1960年12月 王国軍と中立派軍がビエンチャン市街で激突。王国軍が勝利し、中立派軍はビエンチャンから撤退する

1961年1月 中立派軍がソ連・北ベトナムからの支援を受けて王国軍からジャール平原を奪取

1961年1月 米国ケネディ政権はPEO軍事顧問団を増派し、107名からなる「モンクフッド」(ホットフットから改称)を王国軍の各大隊に配属

1961年1月 米国CIAは王国軍を支援するためラオス領内の少数民族を民兵として戦力化する不正規戦プロジェクト開始

1961年1月~3月 国道13号をめぐり王国軍と共産軍が衝突。王国軍が敗退する

1961年3月 王国軍はそれまで臨時編成だった機動群(GM)を常設連隊に指定

1961年3月 中立派軍は第2空挺大隊を6個中隊編成とし、さらにそれぞれの中隊を大隊に拡大して第1~第5空挺大隊および空挺訓練センター(BAP)とする

1961年4月 王国軍は中立派軍と共産軍が保持する国道13号奪還作戦を実行するが失敗に終わる

1961年4月 米国PEOは正式に軍事顧問団(MAAG)へと改編され、モンクフッドは「ホワイトスター機動訓練チーム」へと改称される

1961年5月 王国軍・中立派軍・共産軍が停戦に合意。ジュネーブで和平会議が始まる

1962年1月~5月 王国軍はラオス西部の空白地帯の奪取に動くが、これに共産軍が対抗し戦闘が再開する。激しい戦闘の末、王国軍は敗北しタイ領に敗走する

1962年7月 ジュネーブ協定(1962)が調印され、第2次連合政府発足。再びスワンナプーマーが首相となる。

協定で外国軍の退去が定められたため、王国軍を支援する米軍軍事顧問は完全に撤退したが、北ベトナム軍は協定を無視して戦闘部隊をそのままラオスに駐屯させる

1962年 王国軍は第6、第7軍管区を新設。また軍管区の上位組織として北ラオス軍団・南ラオス軍団を新設する。

右派・中立派の迷走

1963年2月 パテート・ラーオとの同盟をめぐって中立派軍内で内紛が深刻化

1963年4月 パテート・ラーオは同盟を放棄して中立派軍を攻撃。中立派軍はジャール平原から撤退。同時に中立派軍内の親共派は「愛国的中立主義軍」を名乗って中立派軍から離脱し共産軍に合流する

1963年4月 共産軍と中立派軍の決別を受け、米国は中立派軍への軍事支援を開始。また王国軍も中立派軍への援護を開始する

1963年11月~1964年1月 パンハンドル地域の奪還を目指し王国軍・中立派軍が共同作戦を開始。激しい戦闘の末、作戦は失敗に終わる

1964年4月 右派の国家調整局長官シーホー中佐がビエンチャンで軍事クーデターを実行し、右派・中立派幹部を襲撃する。しかし米国は引き続きスワンナプーマー首相を支持しシーホー政権を拒否したため、クーデターは失敗に終わる。

1964年4月 シーホーのクーデター未遂を受け、中立派軍幹部は右派・王国軍との同盟解消をコンレーに求め、一部部隊が勝手にジャール平原から撤退した事で共産軍の攻撃が王国軍に集中する

1964年4月 CIAの仲介で中立派軍のコンレーと王国軍第2軍管区/モン族軍司令ヴァン・パオが会談し、協力関係を築くことに合意する

1964年5月 共産軍が中立派軍を強襲し、その最中に中立派軍内の第4空挺大隊が離反し共産軍に寝返った事で中立派軍はジャール平原から撤退する

1964年5月 離反した第4空挺大隊が考えを改め中立派軍に復帰

1964年7月 王国軍・中立派軍・モン族SGU・タイ軍合同の「トライアングル作戦」開始。ジャール平原の一部奪還に成功する

1964年8月 ビエンチャンで王国軍プーミ―将軍が部下に軍事クーデターを起こさせるも失敗

1965年1月~4月 王国軍幹部の権力闘争がエスカレートし王国軍同士での戦闘に発展。最終的にこれまで右派を牛耳ってきたプーミ―将軍とシーホー中佐は共にタイに亡命する。

つづく

2024年06月15日

ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊 補足・その他

※2024年6月17日更新

※2024年7月7日更新

※2024年7月17日更新

前記事

これまで3回に渡ってラオス戦争におけるラオス王国軍所属のCIA不正規部隊(通称SGU)の略史を書いてきましたが、今回はその補足になります。

SGUのまとめ

(表をクリックするとPDFが開きます。)

この表は私が今現在把握している部隊のまとめになります。

かなり推測も含んでいるので、新しい情報が入手出来次第更新していきます。

大体のスケール感を把握するため、行(横列)は大隊を意味していますが、不正規部隊なので大隊といっても一般的な軍隊のような約1000名に届くことはほとんどなく、中には150名程度で大隊と呼称されている場合もあります。

この他、ADC中隊や少人数の特殊部隊、偵察チームが多数存在しましたが、詳細を把握できていないので今後の課題とします。

構成民族ごとの色分けを見てもらえば分かると思いますが、実はCIA麾下のSGUとして有名なモン族の割合は全体の1/5ほどしかありません。

ただしCIAにいち早く協力しSGU内で最精鋭とされたのはモン族であり、ヴァン・パオという強力な指導者が居た事、激戦地であるジャール平原に住んでいた事が重なり、モン族はラオス王国政府軍の中心勢力となりました。

また、学術的にはモン族はラオ・スーン人の一部とされています。

しかしラオ・スーン人の中ではモン族が最も人口が多く独立した勢力を持っており、それ故にラオス戦争に関与した度合いも非常に高いので、ラオス戦争を扱った書籍ではモン族と他のラオ・スーン人諸部族は区別して書かれています。

その為、当ブログでも便宜上モン族とラオ・スーン人を分けて書いています。

ところで、Wikipedia日本語のモン族のページには、編集者によるとんでもない無知・差別・偏見が書かれていますね。

「CIAは金属すら見たことのないモン族に銃の使い方から戦闘機の操縦法まで教え込んだ。」だそうです。

そうですか。モン族は1960年代まで、青銅器すら知らない、他の民族から五千年は文明が遅れた超未開人だったんですか・・・。

でもね。モン族(苗族)は古代から中国の歴史にちょいちょい登場し、漢人や周辺諸国家に対して度々反乱を起こして苦しめてますよ。

近世以降は火薬や鉄砲も量産して使っています。

多数派民族との違いは、人口が少なく独立国家を持てなかった事、それに伴い19世紀~20世紀に産業革命・工業化を経る事ができなかった点です。

それは確かに少数民族の泣き所ではありますが、決して現代文明を知らなかった訳ではありません。

少数民族=未開人と考えるのは、単にそいつの頭の中が未開、無知蒙昧なだけです。

▲タイのモン族村資料館に展示されていたモン族製のマスケット銃

話は変わって、これまでの記事は文章ばかりだったので、イメージしやすいよう、各SGU部隊の写真も載せてみます。

▲第2軍管区ADC中隊:モン族

当初ADCでは軍服は支給されておらず、各自が黒い民族衣装(と言うか野良着)を着ていましたが、後にラオス陸軍正規部隊と同じ軍服が支給されるようになります。

▲第2軍管区SGU/戦士大隊:モン族

SGUは不正規部隊ですが、軍装面ではベレー含め、ラオス陸軍正規部隊とほとんど同一です。

▲第3軍管区戦士大隊:ラオ・トゥン人(1971年)

▲第2軍管区強襲コマンド:モン族(1970年11月)

潜入作戦の為北ベトナム軍兵に扮装しているコマンド隊員。強襲コマンドでは敵地上施設を攻撃するための携帯式ロケット砲として、航空機用の2.75インチロケット弾(FFAR)ポッドを改造したものが多用されました。

▲第4軍管区強襲コマンド:ラオ・トゥン人

強襲コマンドや一部の戦士大隊は落下傘降下能力を持つ空挺部隊として活躍しました。

▲コマンド大隊:タイ人(1971年)

タイ軍のラオス派遣は非公式なものであり、兵士は全員認識票などの個人を特定できる物の持ち込みを禁止されていたそうです。

▲エア・アメリカ社のベル204

道路事情の悪いラオス山岳地帯における軍事作戦には航空機が必要不可欠でしたが、政治的事情からアメリカ軍は直接ラオス領内で活動できなかったため、CIAはアメリカの民間航空会社エア・アメリカ社やCASI(コンチネンタルエアサービス社)と業務委託契約を結び、これら航空会社がSGUの物資・兵員の輸送を担当しました。

2024年06月11日

ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊の略史③1973~1975年

※2024年7月7日更新

前記事

【前回のあらすじ】

1960年代を通じて続いてきた北ベトナムによるラオス侵略は1970年代に入るとさらに激しさを増し、王都ルアンパバーンや第2軍管区本部ロンチェンは北ベトナム軍によって幾度も包囲され陥落の危機を迎えていた。

これに対抗してタイ王国政府はタイ陸軍部隊およびタイ人民兵をラオスに増派し、ラオス領内の少数民族に加えてタイ兵で構成されたラオス王国軍所属のCIA不正規部隊(通称SGU)は各地で共産軍(北ベトナムおよびパテートラーオ軍)と一進一退の攻防を繰り広げる。

しかし1971年7月、アメリカ政府は政治的判断からラオス領内での空爆・航空支援の削減を開始し、戦況は共産軍に有利となる。

▲ラオス戦争におけるアメリカ空軍による空爆地点のマップ

この空爆地点は即ちラオスに侵攻した北ベトナム軍の活動範囲を意味する。軍事力で劣るラオス政府にとっては、このアメリカによる航空支援が国家防衛の頼みの綱であった。

1972年10月、ラオス政府とパテートラーオとの間で停戦交渉が開始され、パテートラーオは停戦の条件としてCIA指揮下の不正規部隊(SGU)の解体を求める。これを受けてラオス政府はSGUを温存する為の方便として11月に全てのSGUをLIF(ラオス不正規軍)へと改称し、外国の指揮下ではなくあくまでラオス政府軍の一部であると強調する。

1973年2月22日、北ベトナム軍がラオス領内の広い地域を支配したまま、ラオス政府とパテートラーオ間で停戦が発効。

停戦期

停戦発効を機に、アメリカ政府はラオス戦争からの段階的な撤退を開始する。

ラオス政府とCIAは、実質的にラオス王国軍の主力となっていたLIF(旧SGU)を温存するため、1973年2月にLIFを陸軍の正規部隊へと昇格させ、陸軍第1および第2打撃師団へと改編する。同時にGM(機動群)はRI(歩兵連隊)へ、BG(戦士大隊)はBI(歩兵大隊)へと改称される。

この際、元々存在していた王国軍=多数派民族ラオ・ルム人からなる陸軍第1および第2打撃師団は動員が解除され解散し、ラオス陸軍は新生(LIF)打撃師団2個、王国軍打撃師団2個の計4個師団に再編される。

なお、LIFに所属していたタイ人民兵もラオス陸軍に編入されたが、停戦を受けてタイ兵はラオスに駐留する意義を失い、兵士の自主的な逃亡およびタイ政府による正式な撤退が開始される。

1972年12月~1973年12月 LIF第4軍管区強襲コマンドが北ベトナム領に潜入して電話線に盗聴器を設置するCIA主導の諜報作戦を断続的に実施。1年間かけて盗聴網が完成。

1973年3月~5月 LIF第3軍管区強襲コマンドの後継として生まれたロードウゥッチ部隊「タメオ」が、パリ協定に違反して南ベトナムに進軍する北ベトナム軍を撮影。

1973年8月 停戦に反対するラオス王国軍のタオ・マー空軍准将が軍事クーデターを行うが失敗し、逆にクーデターに参加した王国軍正規師団2個はラオス政府によって解体される。

1973年8月~10月 停戦協定に基づき、中立地帯に指定された王都ルアンパバーンと首都ビエンチャンにパテートラーオ軍が進駐。

1974年前半 ラオス・アメリカ政府はラオス政府軍の再建を試み、軍の質を確保するため精鋭部隊のみを温存し、その他の兵力の大幅削減を開始する。

1974年4月 右派・左派連立の国民連合臨時政府(PGNU)が成立。ラオスの国土は右派・左派がそれぞれの支配地域を分割統治する事となる。

1974年5月 ラオスに駐留していた最後のタイ人部隊が帰国し、ユニティ・プログラムは終了する。ユニティ・プログラムにおけるタイ人民兵の死者行方不明者は累計2,487名に上った。

1974年6月 在ラオス米軍人およびCIAのほとんどが出国し、アメリカ政府のラオスへの関与が終了する。

戦闘再開、そして終わりの時

1974年9月 パテートラーオ軍はスワンナプーマ首相が病気治療のためフランスに出国したのを見計らってラオス北西部で右派(王国政府)支配地域への侵攻を開始。右派軍も反撃を開始し、ラオス戦争が再開する。

同月 LIFの複数の部隊が、王国軍からの給料未払いと差別的な扱いに反発して反乱を起こす。王国軍は武力による反乱鎮圧を用意するが、最終的に交渉によって反乱は終息する。

1975年4月 共産軍が第2軍管区本部ロンチェンを攻撃。王国軍空軍による航空支援によりロンチェン防衛に成功。

1975年5月 カンボジア、南ベトナムにおける共産勢力勝利の勢いに乗り、北ベトナムおよびパテートラーオ軍が最後の大攻勢を開始。同時にスワンナプーマ首相は和平(事実上の降伏)を選択し、右派将官の解任・辞任により王国軍は崩壊する。

5月5日 北ベトナム軍機甲部隊がロンチェン攻略を開始。

5月10日 ヴァン・パオ将軍が第2軍管区司令から更迭される。

5月14日までにヴァン・パオ将軍を含む数千人のモン族が輸送機でロンチェンからタイ領に脱出。輸送機に乗れなかった約1万4000人のモン族がロンチェンに取り残され難民となる。

5月18日 第4軍管区本部パクセー陥落。

5月22日 兵士の消えたロンチェンにパテートラーオ軍が入城。

1975年6月 旧王国政府の要人のほとんどがラオスから脱出。

1975年8月 首都ビエンチャンでパテートラーオ軍が戦勝パレード。ラオス戦争の終結が宣言される。

1975年12月 パテートラーオは正式に連合政府の消滅と、共産主義政府の成立を宣言。

以後ラオスはベトナム社会主義共和国の衛星国としてベトナム共産党の強い統制の下、今日に至る。

関連記事

参考文献

2024年05月20日

ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊の略史②1970~1973年

※2024年5月21日更新

※2024年5月22日更新

※2024年7月7日更新

【1960年代のまとめ】

ビエンチャンの中央政府が右派・左派・中立派とで連合と分裂を繰り返す中、北ベトナムは「ラオス解放勢力(パテートラーオ)からの要請に応じてラオス人民を解放するため」と称し、ラオスへの軍事侵攻を本格化させ、1960年代半ばには共産軍の主力は北ベトナム軍となる。

これに対抗してアメリカCIA・タイ政府はラオス王国政府を支援するため、ラオス領内の少数民族(モン族、ラオ・トゥン人、ラオ・スーン人)を王国政府側の不正規部隊として武装化。

ラオス王国軍正規部隊(多数派民族のラオ・ルム人)は主要都市の防衛に終始したため、主戦場となった田園・山岳地帯でのラオス王国軍の主力はCIAが指揮する不正規部隊となる。

またこれを支援するため、アメリカ軍は強力な航空支援を提供し、タイ軍は秘密裏に陸軍部隊をラオスに派遣する。

【略語】

SGU: 特別遊撃隊。少数民族不正規部隊の基本編成である軽歩兵部隊。SGUがBGに改称された後も、不正規部隊の総称としてSGUという名称は使われ続ける。

BG: 戦士大隊。1967年以降、SGUは順次BGに改称される。

GM: 機動群。3~4個のSGU/BG大隊からなる連隊。

BC: コマンド大隊。ユニティ・プログラムでタイから派遣されたタイ人民兵の軽歩兵大隊。

BA: 砲兵大隊。同じくユニティ・プログラムでタイから派遣されたタイ人の砲兵大隊。

第1軍管区

1971年2月 北ベトナム軍が王宮のあるルアンパバーンを包囲。王国軍部隊の増援により戦線は膠着する。

1971年3月~6月 北ベトナム軍によるルアンパバーン攻撃。王宮防衛のため、第1軍管区の王国軍・民兵部隊に加えて第3軍管区の王国軍および民兵部隊がルアンパバーンへ集結し、全力で抗戦した事で北ベトナム軍は撤退する。

1971年12月~1972年1月 ラオス北西部に侵入してメコン川沿いに道路建設を進める中国人民解放軍により、ラオス航空、エア・アメリカの航空機3機が立て続けに撃墜される。しかし米国政府は中国軍の全面侵攻を危惧して報復行動を避ける。しかし第1軍管区タイ人BCを指揮するタイ軍のピチット少佐は米国の意思を無視して中国軍に砲撃を行う。

1972年1月~6月 共産軍がラオス北西部メコン川東岸の奪取に動き、ピチット少佐麾下のタイ人BCを包囲する。最終的にBCはタイ国境警備警察PARU、タイ陸軍特殊部隊、そしてタイ領内のタイ陸軍正規部隊の援護を受けて包囲から脱出する事に成功する。

1972年11月~1973年2月 パテートラーオ軍が第1軍管区の不正規戦本拠地ナムユに対し攻勢をかける。ラオ・トゥン人GM、タイ人BCが抵抗するが最終的に基地は陥落する。

1972年12月~1973年2月 パテートラーオ軍の攻勢に対抗し王国軍正規部隊が「マハラットII作戦」実施。 第2軍管区ヴァン・パオ戦闘団および第3軍管区GMが増援として派遣され、パテートラオ軍の撃退に成功。

第2軍管区

1969年11月~1970年4月 北ベトナム軍がジャール平原に対する大規模攻勢「第139戦役」を実施。

1970年2月 米空軍、北ベトナム軍の攻勢を抑えるためラオス領内で初のB-52爆撃機による絨毯爆撃開始。

同月 第2軍管区モン族強襲コマンドによる北ベトナム領ディエンビエンフーへの越境攻撃実施。北ベトナム軍の師団司令部をロケット弾で砲撃。

1970年3月 第2軍管区本部ロンチェンに北ベトナム軍が迫り、陥落の危機に陥る。ロンチェン駐在CIA職員は史上初の非常事態宣言「アードウルフ」を発令し、機密書類・暗号の焼却を開始。

タイ陸軍砲兵大隊「特別要件9」および他の全ての軍管区(第1、3、4軍管区)のSGU大隊が増援として続々とロンチェンに到着。

ロンチェン防衛のため、米空軍が戦闘目的としては初めて大型スラリー爆弾BLU-82を北ベトナム軍に投下。

同月 SGUにアメリカ製のM16ライフル配備開始。

同月末 増援を得たヴァン・パオは反撃を行い、ジャール平原内のほぼ全ての重要拠点から北ベトナム軍を駆逐する事に成功。

1970年4月 新たにタイ陸軍5個大隊(歩兵3個大隊・砲兵2個大隊)がラオスに派遣され、ヴァン・パオ将軍直属の「ヴァン・パオ戦闘団」として第2軍管区に配備。

1970年4月~5月 ブアムロンを北ベトナム軍が急襲。モン族ADCおよび第4軍管区SGUが辛くも防衛に成功。

1970年5月 モン族強襲コマンドが北ベトナム領ムウンセンへの越境攻撃中に北ベトナム軍の反撃を受け全滅。

1970年7月~10月 再度モン族強襲コマンドによるムウンセンへの越境攻撃実施。戦車4両、トラック6両、パテートラーオ軍ラジオ放送局の破壊に成功。

1970年8月~11月 モン族GMおよびタイ軍によるバンナー、ムンスーイ攻略戦実施。ムンスーイの占領に成功。

1970年11月~1971年1月 モン族強襲コマンドおよびGMによる「カウンターパンチIII作戦」実施。北ベトナム軍の反撃にあい作戦失敗。

1971年2月 北ベトナム軍が第2軍管区本部ロンチェンへの攻勢「74B戦役」を開始。

同月 航空支援のため飛来した米空軍のF-4戦闘機がロンチェンの第2軍管区本部をクラスター爆弾で誤爆。

1971年3月 ユニティ・プログラムで編成されたタイ人民兵BC(コマンド大隊)から成る「シンハー戦闘団」およびタイ人BA(砲兵大隊)が増援としてロンチェンに到着。

1971年4月 米空軍のF-4戦闘機がシンハー戦闘団のタイ人BCを誤爆。以後、誤爆を防ぐために全てのBCにタイ空軍ウドン基地で訓練を受けたタイ人FAG(前線航空誘導員)が配置される。

同月 北ベトナム軍は74B戦役を中止して北ベトナム領に撤退する。

1971年5月 ヴァン・パオ戦闘団のタイ陸軍部隊が派遣期間を終えて帰国。代わってタイ人BCから成るシンハー戦闘団がヴァン・パオ戦闘団に改称される。

1971年6月 モン族GMがジャール平原南西部の北ベトナム軍を攻撃、退却に追い込むことに成功。

1971年7月 米国政府がラオスにおける空爆・航空支援の削減を開始。

1971年7月~9月 モン族BG・タイ人BCによるジャール平原制圧作戦が実施され一定の成果を上げるが、北ベトナム軍を完全に駆逐する事は出来ずに作戦は終了する。

1971年8月 モン族各部族長らは在ラオス米国大使館に対し、航空支援を再開しない場合モン族はアメリカ・ラオス政府への協力を放棄してタイ領へ集団脱出すると抗議。

1971年11月~12月 航空支援の打ち切りによりモン族将兵の多くがアメリカに見捨てられたと考え、士気を失う。現実逃避のためモン族の将校たちは前線部隊を離れてロンチェンで新年の祭りを1か月繰り上げて開催し、指揮官不在となった前線部隊の士気はさらに低下する。

1971年12月 北ベトナム軍が史上最大規模の攻勢「Z戦役」を開始。ロンチェンは砲撃や戦闘工兵の侵入を受け、陥落の危機に陥る。またヴァン・パオ将軍やCIA顧問が抗戦を呼びかけるが、モン族将兵の多くがほとんど抵抗する事なく逃亡する。モン族に代わってタイ人BCが第2軍管区の主力として抗戦する。

1971年12月~1972年1月 タイ領内から追加のBC、ならびに第3軍管区GM、第1軍管区BGが増援としてロンチェンに到着。ヴァン・パオ戦闘団は12個大隊に拡充し、辛くもロンチェン防衛に成功する。

1972年1月~3月 ヴァン・パオはCIAの反対を押し切り北ベトナム軍への反攻作戦を実施。モン族兵も軍事作戦に復帰したが、ロンチェン周辺から北ベトナム軍を排除する事には失敗する。

1972年3月 北ベトナム軍は再びロンチェンを砲撃。またサムトンは機甲部隊の攻撃を受け陥落する。

1972年3月~4月 ヴァン・パオは再び反攻作戦を開始するが、第2軍管区に増援として派遣されていた第3軍管区GMの一部が当初の予定を過ぎても郷里に帰れない事から反乱を起こし脱走する。一方北ベトナム軍もロンチェン攻略を目指し、ヴァン・パオ戦闘団(タイ人部隊)との攻防が続く。最終的に北ベトナム軍部隊が全滅し、ロンチェンは防衛される。

1972年4月~7月 ヴァン・パオはモン族部隊の再建を行い、また第3軍管区GMも再度ヴァン・パオの下に派遣され、再び北ベトナム軍への攻撃を行う。攻防が繰り返されるが戦線は膠着状態が続く。

1972年7月~11月 米国ニクソン大統領の意向によりジャール平原の掃討を目指す第1・2・3軍管区不正規部隊合同の大規模攻勢「プーピアンII作戦」実施。しかし北ベトナム軍の反撃により多くの犠牲を出し作戦は失敗に終わる。

1972年11月 ロンチェンにタイ人部隊が増派され、3つのタイ人GMが編成。モン族GMと合同でプーファサイを攻撃するも攻略に失敗。

1973年1月 北ベトナム軍によるジャール平原北部ブアムロンへの攻撃を緩和させるため、ヴァン・パオはムンスーイ奪還を目指す「プーピアンIII作戦」を実施するが、成果を上げることなくブアムロンが陥落。作戦は終了。

第3軍管区および第4軍管区

1970年 第3および第4軍管区強襲コマンド(コマンドレイダース)が北ベトナム領、カンボジア領内への越境破壊工作作戦を複数回実施。北ベトナム領内の北ベトナム軍訓練キャンプや、パテートラーオ軍に供与されるT-34戦車等を破壊。

1970年前半 第3軍管区SGUはヴァン・パオを支援するため第2軍管区に派遣される。

1970年4月~12月 カンボジアでのクーデター(ロンノル政権成立)により北ベトナムはカンボジア領内のホーチミン・トレイルを失ったため、ラオス領内のホーチミン・トレイルを拡大するため第4軍管区への攻撃を激化。第4軍管区SGUは第1、第3軍管区SGUの増援を受け、辛くも北ベトナム軍を撃退する。

1970年6月 第3軍管区SGUが第2軍管区への支援から帰還。

同月 第3軍管区SGUは第3軍管区内のホーチミン・トレイル攻撃を担当する主力部隊と、他の軍管区への増援に割り当てられる「第1機動群」に再編される。

1970年7月 第3軍管区SGUによるチュポーン攻略が失敗。第1機動群は全滅。

1970年9月 CIAがクメール共和国(カンボジア)軍のラオス派遣計画「プロジェクト・カッパー」を開始。クメール陸軍2個大隊がラオス第3軍管区に展開開始。

1970年9月~11月 再度チュポーン攻略を目指す「チュポーン作戦」実施。作戦は成功する。

1970年12月 第3軍管区SGUは第2軍管区と同じくBGに再編成される。

同月 タイ領内での訓練を終えたタイ人民兵がラオス第4軍管区に展開開始。タイ人部隊はBCとしてラオス王国軍部隊に組み入れられる。

1971年1月 クメール軍大隊が増援として第4軍管区ボロベン高原へ派遣されるが敗退。ラオス領内で訓練中のクメール兵も反乱を起こしたため、ラオス派遣クメール軍は一旦全て帰国する事となる。

同月 北ベトナム軍が第4軍管区ホエイサイを攻撃するも、タイ人BCが防衛に成功。

同月 第3軍管区の各BGを再編した連隊規模のGM(機動群)が5つ編成される。

1971年1月~3月 南ベトナム軍の「ラムソン719作戦」に呼応して第3軍管区GMによる「シルバーバックル作戦」および「デザートラット作戦」実施。デザートラット作戦は北ベトナム軍の通行を阻害し一定の成果を上げたが、南ベトナム軍が敗退した事よって北ベトナム軍による攻撃がGMに集中したため、GMも撤退する。

1971年2月 新たなラオス派遣部隊として南ベトナム領内での訓練を終えたクメール軍第15旅団がラオス第3、第4軍管区に展開。ボロベン高原の一部奪還に成功する。

1971年3月 北ベトナム軍の攻撃を受けボロベン高原内の三つの拠点が陥落する。

1971年4月 第3軍管区強襲コマンドが北ベトナム軍の待ち伏せ攻撃を受け全滅する。

1971年5月~6月 ボロベン高原をめぐる戦いでタイ人BC1個大隊が全滅するも、航空支援を受けてラオス王国軍側が勝利。

1971年5月~9月 ラオス王国軍・第3軍管区GM合同の「プータ作戦」実施。攻防が続いたが、成果が上がらないまま作戦は終了する。

1971年6月 CIAはクメール軍派遣の成果を不十分と見做し、プロジェクト・カッパーを終了する。

1971年7月~10月 第3軍管区GM・第4軍管区BG・王国軍・中立派軍・タイ人BAからなる「パスーク戦闘団」がサヤシラを攻略。

1971年11月 サラバネ奪還を目指す第3軍管区・第4軍管区GM合同の「タオラー作戦」実施。北ベトナム軍機甲部隊の反攻にあい作戦は失敗に終わる。

1971年12月~1972年2月 北ベトナム軍の「Z戦役」攻勢。第4軍管区GMおよびタイ海兵隊員からなるBCが抗戦するが、GM1個連隊が全滅。BCも退却する。

1972年2月 第2軍管区への増援のため、第4軍管区BCがロンチェンに派遣される。

同月 CIAは強襲コマンドプログラムを成功とは判断せず、計画は終了する。

1972年3月~4月 国道23号をめぐる戦いで第3軍管区GMが第4軍管区に派遣される。第4軍管区GMは一定の成果を上げたが、長期の派遣で士気の下がった第3軍管区GM将兵は逃亡・反乱を開始したため、第3軍管区GMは送還される。

1972年6月~10月 国道23号奪還を目指す第3軍管区・第4軍管区合同の「ブラックライオン作戦」実施。北ベトナム軍の抵抗で成果は限定的に終わる。

1972年10月~1973年2月 第3軍管区・第4軍管区GMによる反攻作戦により北ベトナム軍の一部が撤退。

1972年11月~1973年2月 ターケークにおいて北ベトナム軍の攻勢にあう王国軍正規部隊への増援として第3軍管区GMが派遣され、北ベトナム軍の撃退に成功。

タイ領内

1970年 ノンタクー、ナムプンダムにラオス不正規部隊訓練センター設置

1970年9月 CIAがカンボジア国境沿いに住むタイ人を民兵としてラオスに派遣する「ユニティ・プログラム」を開始。

1971年 ユニティ・プログラムにおけるラオス派遣タイ民兵訓練センターがカンチャナブリに移転

1971年後半 ユニティ・プログラムにタイ人民間パイロットが操縦する武装ヘリ部隊計画が追加。パイロットは南ベトナムで飛行訓練を受けた後、米陸軍からロケットポッドおよびミニガン搭載のUH-1ヘリ10機が供与され、ラオス空軍所属機としてタイ空軍ウドン基地に配備。連日ラオス第2軍管区や第4軍管区への航空支援に出撃する。

つづく

2024年05月02日

ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊の略史①1960年代

※2024年5月11日更新

※2024年5月19日更新

※2024年7月7日更新

※2025年2月9日更新

ラオス戦争は「CIA秘密戦争」というフレーズだけが独り歩きしていて、その実態をちゃんと分かっている人は少ないんじゃないかと思います。

そもそも「秘密」というのは、アメリカが民主主義国家であるのにも関わらずCIAが独自の判断でアメリカ国民の支持を得ぬままラオスに介入していた部分を問題視している文言であって、当のラオス国民にとって戦争は毎日自分の住む町で起こっている事であり、秘密でも何でもありません。

また、この戦争は一般には「ラオス内戦」と呼ばれますが、実際には1960年代後半以降、共産軍の戦力の大半はラオスに越境侵入した北ベトナム軍であり、そこに米軍、タイ軍も参戦しているので、実際にはとても大規模な国際紛争でした。

その中で、ラオス戦争ではCIAがラオス領内に住むモン族をラオス王国政府軍側の兵士として動員した話が割と有名なので、今回はモン族以外も含む、CIAとタイ政府が行った不正規少数民族民兵計画の略史をまとめました。

前段階

1950年 米国CIAがタイ王国にてタイ警察と共同で共産主義勢力への対抗プロジェクトを開始。(当初は中国共産党によるタイ共産党への支援阻止が目的)

1951年 CIAの指導の下、タイ警察内にBPP(国境警備警察)が創設される。

1958年 BPP内で選抜されたコマンド隊員からなる特殊部隊PARU(警察航空増援部隊)が発足。

1960年8月 ラオスで軍事クーデター発生。政権を握った中立派は共産軍と同盟し、ラオスに親共政権が誕生。タイ政府は政権を追われたラオス右派(王国軍)を支援する工作機関「コートー(ラオス支援タイ委員会)」を発足。

1960年12月 王国軍が首都ビエンチャンを奪還。

1961年1月 王国軍を増強するため、ラオス領内の民間人(少数民族)を民兵として戦力化するCIAとPARUの合同プロジェクト開始。

▲ラオスに展開する米国CIAエージェントとタイ国境警備警察PARU隊員

ラオス第1軍管区

1962年1月 CIAおよびPARUが第1軍管区西部で少数民族民兵の組織化を開始。

しかし1962年7月を過ぎても民兵を十分に集める事は出来ず、計画は中止となる。

1965年2月 第1軍管区西部でタイ陸軍特殊部隊を中心に少数民族民兵作戦が再開。ラオ・スーン人(高地ラオ人)ADC(襲撃自衛)2個中隊、モン族ADC3個中隊が発足。

1965年6月 ADC中隊を統合して第1軍管区第1SGU(特別遊撃隊)大隊発足。

1965年後半 部隊内での民族間の不和により第1SGU大隊は解散。

1966年初頭 第1軍管区北西部のミエン族がCIAの作戦に参加。

1966年中旬~1967年末 ミエン族の潜入チーム「フォックス」が中国領内に複数回潜入し、中国人民解放軍の電話線に盗聴器を設置。

1966年末 第1軍管区内に東部の民兵を統括するFG/E(東部遊撃軍)、西部を統括するFG/NW(北西部遊撃軍)発足。

1967年前半 ルアンパバーンにてFG/E内にラオ・トゥン人(オーストロネシア語族諸部族)からなるSGU大隊発足。

同年 FG/EのSGUはナンバックでの戦いに大敗して第1SGU大隊および民兵計画全体が瓦解する。

1968年後半 民兵計画再建のためFG/E内に第1SGU大隊および第12SGU大隊(後に第2SGU大隊に改称)が新設される。

1969年後半 FG/EのSGUはヴァン・パオの部隊を支援するため第2軍管区に派遣される。

ラオス第2軍管区

1961年1月 CIAおよびPARUがラオス王国軍所属のモン族将校ヴァン・パオと協力体制を構築。

ラオス北部におけるモン族民兵計画「モメンタム・プロジェクト」始動。

以後CIAとPARUが指揮するモン族民兵部隊ADC(襲撃自衛)中隊が順次編成される。

後にアメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーもモメンタム・プロジェクトへ参加。

1961年4月 タイ陸軍砲兵大隊「特別要件1」が秘密裏にラオス第2軍管区に展開。

1961年12月 ADCから選抜されたモン族コマンド部隊SOT(特殊作戦チーム)発足。

1962年2月 ADCを機動打撃部隊として発展させたSGU(特別遊撃隊)中隊発足。

1962年末 ヴァン・パオは司令部をロンチェンに移動し、以後ロンチェンがモン族軍の本拠地となる。

1962年12月 ロンチェンにてSGUを大隊規模に拡大した第1SGU大隊創設。

1964年 ラオス北部のモン族と南部のラオ・トゥン人との連携強化を目的とし、モン族・ラオ・トゥン合同の第2SGU大隊創設。

1965年2月 ヴァン・パオが第2軍管区司令に就任。

1965年10月 第2軍管区モン族部隊(SGUおよびADC)がホエイサアンを占領する北ベトナム軍を撃破。弾薬2トン、食料55トンを接収。

同年 タイ陸軍がロンチェンにてモン族将校への指揮幕僚教育を開始。

1966年1月 第2軍管区にタイ兵からなるロードウォッチチーム発足。

1966年1月までに5個のSGU大隊が発足。

1966年2月 ナカンでの作戦中にヴァン・パオが狙撃され、以後4月までタイおよび米国ハワイで治療。

同年 ノンカイにてタイ人パイロットを教官とするモン族のパイロット養成学校が開校。卒業者はラオス空軍T-28攻撃機パイロットとして第2軍管区での近接航空支援任務に従事。

1967年 モン族SGUがナカン、サムヌアでの作戦で相次いで勝利。

同年 モン族の各SGU大隊はBG(戦士大隊)に改称。また3つのBGから成る連隊規模のGM(機動群)発足。

1967年10月~1968年6月 プーパティをめぐりモン族GM21と北ベトナム軍の激戦。ヴァン・パオはCIAの反対を押し切り「ピッグファット作戦」を実施。最終的にヴァン・パオはプーパティ占領に失敗し大損害を負う。

1969年3月 北ベトナム軍の攻勢を受けナカンが陥落。

1969年3月~5月 シエンクアンビル渓谷をめぐる戦い。一時ラオス王国軍がシエンクアンビルを占領するが、北ベトナム軍の反攻にあい撤退。

1969年7月 タイ空軍ウドン基地で訓練を終えたモン族パイロット2期生がラオス空軍T-28攻撃機部隊として第2軍管区に実戦配備。

1969年7月~10月 ヴァン・パオは「コウキェット作戦」を発動しジャール平原全域の制圧に成功。共産軍から小火器6400丁、弾薬600万発、戦車25輌、車両113輌、燃料20万2000ガロン、その他大量の食糧を奪取する。

1969年8月 タイ領内のフィッツキャンプで訓練を受けたモン族コマンド隊員から成る第2軍管区強襲コマンド(コマンド・レイダース)発足。

▲王党派モン族の軍事指導者ヴァン・パオ将軍

ラオス第3軍管区および第4軍管区

1961年11月 第4軍管区にてCIAおよびグリーンベレーによるラオ・トゥン人(オーストロネシア語族諸部族)民兵計画「ピンクッション・プログラム」開始。ホーチミン・トレイルを通行する北ベトナム軍を偵察・監視するロードウォッチチームを編成。

1962年9月 ラオス連立政権成立による一時的な和平ならびにラオス政府がラオ・トゥン人の武装化に難色を示したためピンクッション・プログラムは終了。ラオ・トゥン人部隊は解散する。

1962年11月 CIAが第3および第4軍管区にてラオ・トゥン人部隊によるロードウォッチ作戦を再開。

1963年1月 ラオ・トゥン人部隊は「ハードノーズ作戦」として正式に承認される。この作戦からタイ陸軍特殊部隊がラオスで活動開始。

1966年中旬 CIAが南ベトナム領内で募兵したヌン族傭兵をコマンド部隊としてボロベン高原東部に配置。(ただし在越米軍が精鋭のヌン族兵の提供を拒否したため、CIAはチョロンで従軍経験の無い素人のヌン族を雇わざるを得なかった)

同年 ヌン族部隊は一定の成果を上げたが、CIAはラオスにおけるヌン族コマンド計画の中止を決定する。

1967年1月 ラオ・トゥン人コマンドチーム「コブラ」がパテートラーオ軍の捕虜収容所バンナデンを襲撃。PARU隊員を含む80名以上の捕虜の救出に成功する。

1967年3月 パクセーにてラオ・トゥン人からなる第4軍管区第1SGU大隊発足。

1967年7月 ノンサフォンにて第3軍管区第1SGU大隊発足。

1967年 ロードウォッチ専用の新型無線機ハークを使用した「ハーク計画」開始。ラオ・トゥン人ロードウォッチチームによる常時監視が行われる。

1967年12月 南ベトナムにおけるテト攻勢の陽動として北ベトナム軍がラオス南部で攻勢を開始。

1968年 第4軍管区内に守備隊として3個のGB(遊撃大隊)発足。

同年 第4軍管区内に3つのGZ(遊撃区)が設定される。各GZにはSGU1個大隊、GB2個大隊が配置される。

1969年初頭 第3軍管区第1SGU大隊が5つの小規模なSGU大隊に分割。

1969年 空中投下型通行監視センサーの普及および航空機の暗視装置が進化した事によりロードウォッチの重要性が低下し、ハーク計画は終了。

1969年9月 第3軍管区SGUによる「ジャンクションシティジュニア作戦」実施。一時SGUがムウンピネを奪還するが、北ベトナム軍の反攻に遭い撤退。

1969年8月 タイ領内のフィッツキャンプで訓練を受けたコマンド隊員から成る第3軍管区強襲コマンド(コマンド・レイダース)発足。

1969年9月~10月 第4軍管区SGUおよびGBによる「ダイヤモンドアロー作戦」実施。失敗に終わる。

タイ領内

1962年後半 CIAがピッサヌローク郊外にラオス民兵コマンド訓練センター「フィッツキャンプ」創設。

1963年 CIAがタイ空軍ウドン基地(現ウドーンターニー国際空港)内にラオスにおける作戦の総司令部「第4802統合連絡分遣隊」を設置。

同年 CIAがタイ空軍タフリ基地内にラオス不正規戦兵站センター「ソルトシェイカー」設置。

同年 タイ政府のコートー(ラオス支援タイ委員会)は「第333司令部」へと改称。

つづく→ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊の略史②1970~1973年

2024年02月14日

ラオスの黒虎

※2024年4月29日更新

※2024年6月8日更新

こちらは言わずと知れたベトナム陸軍レンジャー部隊のトレードマーク「黒虎(Cọp đen)」ですが、実はこれと同じデザイン、と言うかこのレンジャー部隊章がそっくりそのまま同時期のラオス王国軍でも使われていました。

使用していた部隊はラオス陸軍第4軍管区SGU(特別遊撃隊)です。

SGUは米国CIA・タイ国境警備警察PARUアドバイザーの指揮下にあるラオス王国軍所属の不正規コマンド部隊で、構成員はラオス領内の少数民族。第4軍管区SGUではブル族などのラオ・トゥン人が主でした。

ラオス陸軍では米軍式のSSI(左袖に部隊章縫い付け)の他に、部隊章を左胸ポケット上に着用する場合もあり、SGUでも同様の着用例があります。

上の写真の2枚に写っている、部隊章の上に付いているタブはこちらと思われます。

この部隊章は徽章だけでなく、基地内の装飾にも使われています。

また、それこそベトナム軍レンジャーを模倣しているかのごとく、ヘルメットへの黒虎のマーキングも見られます。(ただし黒虎マーキングのヘルメットはベトナム軍レンジャーでは野戦で使用されたが、ラオス軍SGUでは式典用の正装としてのみ使用)

そもそもベトナム軍とラオス軍どちらが先にこのデザインを作ったのか?

ベトナム軍でこの部隊章が制定されたのはレンジャー部隊が発足した1960年頃(遅くとも1961年)なのに対し、ラオス第4軍管区にSGUが発足したのは1967年、写真で着用例が確認できるのは今のところ1968年が最初なので、オリジナルはベトナム軍で間違いないと思います。

ではなぜSGUは他国の部隊章をそっくりそのまま採用したのでしょうか?

これも確たる情報は何もありません。しいて言えばラオスにとって南ベトナムは同じアメリカ傘下の同盟国であり、また第4軍管区はラオスで唯一南ベトナムと国境を接している軍管区でありますが・・・、これだけじゃ根拠が希薄です。何ならラオスにとってはベトナムよりも、同じタイ系民族のタイ王国の方がよっぽど深い関係にあります。(ラオス人諸国家は何百年にも渡ってシャム王国=タイと朝貢関係にあった)

なんか実はちゃんとした理由なんか無くて、単にたまたまベトナム軍レンジャー部隊章を知ったSGU幹部が、「それカッコいいじゃん!うちも使う!」と、他国のデザインである事なんか意に介さずパクっただけのような気がします。特にSGUは建前上はラオス軍所属ですが、実質的な指揮権はCIAにある民兵組織であり、構成員も低地ラオ族(ラオスの多数派民族)ではありません。そのためラオス軍としてのコンプライアンス意識は希薄であったと思われます。

という訳で、正確な事は何もわかりませんでした!いかがでしたか?

2024年01月20日

ラオスもいける

※2024年1月27日更新

※2024年7月16日更新

昨年11月の撮影会で仏軍コマンド・ダムサンを始めたと書きましたが、その時着たのがこの、パリを散策した際にミリタリーグッズショップ『ドゥースー(Doursoux)』で買ってきたTAP47/56降下服のレプリカです。

この服を買った時はフランス製という認識だけで、どのメーカーが作ったのかは分からなかったのですが、後にフランス軍マニアの先輩に聞いたら、そのドゥースーのオリジナル製品っぽいです。

良い買い物しました。

僕はこのTAP47/56を、コマンド・ダムサン用に使う事を第一の目的として買ったのですが、実は使い道はそれだけではありません。

過去記事『いろんなTAP47』で述べたように、TAP47降下服シリーズは第一次インドシナ戦争中の1947年に登場し、さらにフランスがインドシナから撤退した後も、TAP47は空挺部隊の象徴としてベトナム、カンボジア、ラオス軍で引き続き着用されました。

ただし、TAP47シリーズの最終モデルである56型は、その名の通り1956年に改良されたモデルであり、その頃にはベトナム(南べトナム)はすでにフランス連合から脱退していたため、ベトナム軍に56型が支給される事はありませんでした。(支給されたのは53型が最後と思われる)

一方、第一次インドシナ戦争終結後もフランスと友好関係を保っていたラオスやカンボジアは、引き続きフランスから軍事物資を輸入しており、TAP47も新型がフランスから直接供給されました。

なおラオス軍では56型の使用が確認できますが、カンボジア(クメール)軍では私は54型までしか使用例を確認できていません。(クメールでも56型を使っていても何の不思議もありませんが、クメール空挺の写真を見ると、TTA47をメインで着ていたようで、TAP47の着用例自体が少ないです)

以下、ラオス王国軍でTAP47/56が使用されている写真です。

▲中立派軍所属の空挺部隊 [ビエンチャン 1962年]

また、1960年にラオス政府軍(右派)から分離独立したコンレー大尉率いる中立派軍はこの時期、右派に対抗するためパテート・ラオと同盟を結んだことで、ソ連から軍事支援を受けていたため、ソ連製のPPSh-41短機関銃を装備しています。(その後中立派は中立を維持できず右派と左派に分裂)

▲空挺部隊の将校

撮影年は不明ですが、後ろにパテート・ラオの兵士が一緒に写っている事から、1973年の停戦より後と思われます。こちらの写真のベレー章が本来の空挺部隊の物。(過去記事『代用ラオス軍ベレー』参照)

空挺ベレー章も、胸の降下徽章もすでに持ってるので、最低限必要な物は揃いました。

暖かくなったら外で着て写真を撮りたいと思います。

2023年09月09日

黒キャンバスブーツのレプリカ発売。しかし・・・

かねてよりWhat Price Glory(以下WPG)で企画されていたMDAP黒キャンバスブーツのレプリカが発売間際のようです。

なお、このレプリカには米軍コントラクト/調達局コードスタンプも再現されているようで、そのコードは『DA-92-557』となっています。これは1965~1966年に日本(沖縄含む)で生産された事を意味します。

(過去記事『キャンバスブーツのコントラクト/調達局コード』参照)

長年待ち望んでいた初のレプリカであり、宣伝写真からもなかり精巧に再現されている事が分かったので、発売を本当に楽しみにしていました。

そして先日、WPGの中の人に近い友人から価格や在庫数などの先行販売情報が回って来たのですが・・・

今回生産されるサイズは、7 1/2から13。僕の靴のサイズは7なので、7 1/2ならなんとか履けるのですが、その7 1/2サイズは、僕に話が回って来た時点ですでに予約満了でした。次に小さいサイズは8 1/2ですが、これでは大きすぎます・・・。

本来この靴はベトナム軍・ラオス軍向けの支援物資であり、アメリカ兵に着用される事はほとんど無かったのですが、今回レプリカを作るにあたっては大柄な欧米人マニアがターゲットにされたため、小柄なアジア人サイズは無視されてしまいました。くっそ~!

という訳で、僕にとっては『発売前に完売した』という事実が分かっただけで今回は終わりです。悲C・・・。

友人が、売れ行きが良ければ再生産もあるかも、と言っていたので、それに望みをかけるしかありません。

なお、物自体はかなり良さそうなので、サイズが合う方はこの機会に買っておく事をお勧めします。

(そして僕のために再生産につなげてください)

2022年01月05日

代用ラオス軍ベレー

※2022年1月6日更新

※2022年4月9日更新

※2024年2月14日更新

※2025年1月11日更新

先日、ネット通販でお洒落なベレー帽を買いました。

exrevo ウール混フェルトパイピングベレー

こいつにはさっそく、ラオス王国軍陸軍ベレーの代用品になってもらいます。

ファッション向けなので軍用ベレーのように裏地は付いていませんが、どうせ被ってしまえば中は見えないので、コスプレ用の代用品と割り切れば問題ありません。

それに余計な空気穴が無いため、よく通販で売ってるフランス要素が一つもない『フランス軍タイプベレー(笑)』より、よっぽど使い勝手が良いのです。

そしてこれに付けるのが、残念なアメリカ製レプリカを改造して再利用したラオス陸軍ベレー章です。

そして僕はタイ製レプリカの存在を知る前に、すでに改造用の素材として変な米国製レプリカ(ベレーサイズだけど裏面は制帽用。しかも本来金色なのに間違って銀色になってる)を買っていました。

タイ製の方が出来が良いのは分かっているのですが、せっかく買った帽章を余らせてもしょうがないので、予定通り改造しました。

制帽用のネジが付いていてそのままではベレーに取り付ける事が出来ない為、ネジ部分を切り落とし、代わりに安全ピンを瞬間接着剤でガチガチに固定。さらに塗料で金色に塗りました。

安全ピンを仮止めしていたマスキングテープに瞬着が染み込み酷いことに。でも裏側なので気にしない。

以上でベレー章は完成なのですが、それとは別に100円ショップのセリアで良い感じの星形の画鋲を見つけたので、これも尉官の階級章として代用します。

熱を加えるといい感じに黄金色に変色してくれました。

▲ラオス王国軍第2軍管区SGU(モン族コマンド部隊)の中尉 [1960年代]

SGUは不正規部隊ですが、軍装の面では正規の陸軍部隊と同一です。

またベレー章を変えると他の設定にも使えます。

・フランス軍空挺部隊のベレー章(レプリカ)

▲ラオス陸軍空挺部隊[1975年]

もともとはフランス空挺のベレー章なのですが、第一次インドシナ戦争中にフランス軍の傘下で創設されたラオス空挺部隊も同一のベレー章を使用しており、さらにラオス空挺はフランスから独立した後も、1975年の終戦まで永きに渡って同じデザインのベレー章(ラオスまたはタイ製)を使い続けていました。

・ラオス軍空挺部隊のベレー章(レプリカ)

上でフランス式ベレー章は終戦まで使用されたと書きましたが、実はラオス軍独自のベレー章も存在していました。「独自」と言っても、剣が三叉槍に代わっただけですが。

Ken Conboy氏によると、この三叉槍タイプは1959年ごろに導入されたもののフランス式に置き換わる事はなく、ラオス空挺では終戦までフランス式・ラオス式両方のベレー章が使われていたそうです。

ただし当時の写真ではフランス式と見分けがつきにくいので、ラオス式がどの程度広まっていたのかについては、いまだ把握できていません。

2020年05月13日

仮置き

注文していたレプリカ徽章類が到着しました。

しかしまだそろっていないインシグニアがあったり、被服自体を改造しなけばならない物もあるため完成はまだ先になりますが、とりあえず今持っているインシグニアを仮置きして、やる気を盛り上げていきます。

ベトナム空軍第23戦術航空団第518駆逐飛行隊 A-1攻撃機パイロット

フライトスーツは現行のヒューストン製K-2B風カバーオールを使用。この服は値段が安いのは良いのですが、ジッパーがプラスチック製な事と、特に下半身の作りに難があるので、これから行う服の改修が大変そうです。

ラオス王国陸軍第2軍管区第21機動群(モン族空挺コマンド)兵卒 勤務服

最低限の徽章は揃ったので、このまま着てしまっても大丈夫なのですが、あとは階級章であったり名札であったり、小物を自作していく事になると思います。

フランス陸軍外人部隊CIPLE(外人部隊空挺インドシナ中隊)兵卒 ベレー帽

第1次インドシナ戦争中、フランス外人部隊の二つの空挺大隊内に編成されたCIP(ベトナム人中隊)専用のベレー帽のレプリカです。

安かったので買いましたが、サイズ表記58cmなのに、実際に被ってみる60cmくらいあってブカブカ。毎度のことだけど、作る方もいい加減だけど、売る方もいい加減だよなぁ。それにサイズ調整のリボンも付いていないので、これから自分で改造してカッコ良くします。

おまけ

去年、大型台風が来たとき、職場に泊まり込みで災害に備える事となったので、防災服と言い張ってオレンジ色のK-2Bを着て台風襲来に備えました。実際やった事と言えば、強風と停電、さらには地震に怯えながらテレビ見てただけですけどね。幸い自分の周りでは、本当に災害対応に出向くような事態は発生せず、僕はただの変人で終わったので良かったです。

2020年05月05日

ステホ9

部屋をあさってみたらボタン付け糸が出てきたので、サクッとインシグニアとボタンを付けちゃいました。

でもまだ気に入らない部分があるので、明日片付けます。

また、別の服に付けるための自家製パッチも続々作成中。

ただし僕のポリシーとして、自家製パッチを作るのは、当時シルクスクリーンプリント製パッチが存在していて、それをトレースして再現できる場合のみなので、プリント製パッチが存在していたか確認できない物については作る気はありません。「きっとあったはず」などと想像でやっちゃったら、それは再現ではなくファンタジーです。

なので上のベトナム空軍関係のパッチ(左の2つ)はプリント製が確認できるので自分で作りましたが、服に付けようと思っている別のもう2種類のパッチ(飛行隊と搭乗機種)は刺繍製しか確認できていないので、海外から刺繍製レプリカを取り寄せるつもりです。

右のラオス軍GM21のパッチは過去に1個作りましたが、かつてヴァン・パオ将軍の側近だったラオス軍中佐(モン族)のお孫さんがアメリカに住んでおり、ネットを通じて彼と知り合いになったので、記念に手持ちのGM21パッチをプレゼントしちゃいました。なので今回は自分のコスプレ用に再生産した物です。

アメリカで、僕の作ったパッチを身に着けてくれているジョニー君。

彼はまだ若くてお金無いし、軍装の知識も無いですが、祖父や親戚たちが戦ったラオス内戦の歴史についてはかなり詳しく知っているので、彼から沢山の事を学ばせてもらっています。

モン族に限らず、軍人の子孫であっても大半の人は歴史に興味など無いので、彼は歴史の伝承者として、また趣味の仲間としても貴重な存在です。

逆に軍装関係は僕の専門なので、正真正銘のモン族である彼に今から色々教育して、いずれ完璧なラオス軍コスプレをさせるのが僕の目標です(笑)

2020年04月08日

インドシナのショットガン

Pan American Airwaysさんの記事『米軍のコンバットショットガン』に触発され、僕もベトナム戦争/第2次インドシナ戦争中アメリカの援助を受けていたインドシナ諸国の政府軍におけるショットガンの使用状況について記事にしてみました。ただし文献による裏付けは無いので、この記事はあくまで僕がこれまで集めた写真・映像資料の中にあった使用例、およびそれから推察した内容になります。

まず、ベトナムを始め、インドシナ諸国におけるショットガンの使用例は極めて少ないです。どのくらい少ないかと言うと、僕がパソコンに保存してある第2次インドシナ戦争期の写真・動画、約3万点の中で、ショットガンが写っているものは、この記事に挙げた写真3枚+動画1個だけでした。今後も探し続ければ多少は使用例が見つかるかも知れませんが、それでもかな~り稀であったことは間違いありません。

以下、そんな超スーパーレア兵器『ショットガン』の写真・映像です。

ベトナム

▲ウィンチェスター モデル1897トレンチ

『トレンチガン』として有名な、第1次大戦期に導入された米軍制式12ゲージショットガンの一つです。

使用者は軍装から、陸軍歩兵部隊もしくは地方軍と思われますが、詳細は不明です。

▲レミントン モデル870?

地方軍とされる写真の中に、モデル870らしきショットガンを持った兵士が一人写っていました。

モデル870が米軍で正式採用されるのは海兵隊仕様の"Mark 1"からであり、写真のタイプは米軍制式仕様ではない(ただし米軍での使用例はある)ので、どういった経緯でベトナム軍に渡ったのか気になります。案外、米軍をすっ飛ばしてベトナム政府がレミントン社から直接買ってたりしたりして。

▲形式不明

写真右端と左から2番目の人物がショットガンを持っていますが、ちょうど形式を見極める特徴的な部位が手とスリングで隠れていて、僕にはその種類がわかりません。知識のある方、ご意見をお待ちしております。

なお、こちらも部隊は地方軍とされています。

ラオス

▲スティーブンス モデル77E

まさかのラオス王国警察の婦人警察官の訓練の映像に、スティーブンス モデル77Eが写っていました。

最初はイサカ モデル37かと思いましたが、トリガーガードの形状からスティーブンスの方っぽいです。

▲映像:ラオス王国警察 婦人警察官学校(1964年)

僕が把握している使用例は以上になります。ベトナム政府にはイサカ モデル37やスティーブンス モデル77Eが米軍から大量に供与されていたという記録があるようですが、不思議な事に僕はその使用例をいまだ確認できていません。

またベトナムと言えば年がら年中反政府デモが頻発しており、その度に国家警察や軍が警備・鎮圧に出動していましたが、そういったライアット(暴徒鎮圧)任務の際に使われている装備も、盾と棍棒、銃剣を装着したライフルやカービン、そしてCSガス手榴弾であり、本来ライアットに使われるはずのショットガンがデモ鎮圧で使われている例は、一度も見たことがありません。

▼ベトナム政府軍のライアット装備の例

情報が少なすぎて、まだ確かな事は何も言えないので、今後何か進展があったら改めて記事にしたいと思います。

2017年09月30日

最近やった縫物

※2023年3月25日更新

次作ろうとしている服

ひとまず完成したもの

◆ベトナム陸軍空挺旅団(1962-1964年頃)

◆ベトナム共和国軍トゥドゥック歩兵学校 予備士官候補生(1967-1975年頃)

◆ベトナム共和国軍ヴァンキェップ訓練センター 教導士官(1967-1975年頃)

まだ作成中

◆ベトナム国家警察 第222野戦警察団 (1967-1975年頃)

※服を作り直しました。『第222野戦警察団』参照

◆ベトナム陸軍第3軍団マイクフォース (1966-1968年頃)

やる気が出たらボタン取り替えます。

◆ベトナム陸軍第5マイクフォース (1966-1968年頃)

既存の第5マイクフォースパッチのリプロは、上側にMIKE FORCE / AIRBORNEタブが予め組み合わさってるもの(画像左)しか出ていないようです。しかし当時の写真をよく見てみると、このタイプはMSF付きのアメリカ兵が左胸ポケットに付けているのは見ますが、ベトナム兵はどちらかと言うと上側にタブが無いタイプのパッチにAIRBORNEタブのみを後付けしている(画像右)事が多い気がしています。

なので、そのタブ無し(かつ上側が丸くなっている)タイプが、どうにか手に入らないかな~と探し中です。別にタブ付きタイプでも間違いではないのですが、思い入れのある部隊なので、どうせならそこも拘りたいんです。それに当時はパッチ付けてない兵隊も多く居ましたから、良いパッチが見つかるまでは無理して付ける事ないかと思ってます。

◆ラオス陸軍第21機動群 (1970-1975年頃)

※交渉間違いがあったので再製作します。

次作ろうとしている服

◆迷彩じゃないマイクフォース (1968-1970年頃)

ベトナマイゼーションに伴い1968年に米国のCIDG計画が終了すると、マイクフォースを含む全CIDG部隊の指揮権は正式に米軍からベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)に移管されます。それまでCIDG部隊の被服・装備品の多くはCIAの予算で調達されたMDAPやCISOによる非正規装備品(タイガーストライプなど)が支給されていましたが、この移管によってそれらの支給は終わり、以後CIDG部隊にはベトナム軍2ポケ作戦服や米軍TCUなど越米軍の迷彩ではない正式な被服が支給されていく事になります。(※)

またこの際、それまでCSFおよびMSF(マイクフォース)の部隊章は部隊ごとにバラバラだった事から、それぞれCSF共通(画像左)、MSF共通(画像右)の新デザインが採用されます。

※ただしLLĐB移管から2年弱経った1970年にはLLĐBが解散し、CSFはベトナム陸軍BĐQ(レンジャー科)へ、MSFはNKT(越境特殊部隊)へと編入されて、それぞれの編入先でベトナム軍制式の迷彩服を支給されます。

◆ラオス陸軍モン族SGU (1960-1970年頃)

2017年09月02日

単発写真や動画

※2024年9月21日更新

僕のブログは常に下書き記事が10件以上ある状態でして、暇な時にちょっとずつ書き進めていくようにしていますが、調べているうちにボリュームが増えすぎてなかなか記事が完成しないという状態が最近続いています。なので今回は息抜きに、最近見つけた興味深い画像や動画を脈絡なく貼っていきます。

【ベトナム関係】

◆パレード映像の中にムイ老師を発見!

▲フエで行われた地方部隊(地方軍・義軍・人民自衛団他)の軍事パレード。 記録映画『北ベトナム軍の侵略』のワンシーン [1972年フエ]

パレード装をした義軍の中に、ベトナム国旗の旗手を務めるグエン・バン・ムイが映っています。また観閲するアメリカ人の中にフェニックス・プログラムを監督するCORDS(事実上のCIA)職員たちも写っている事に注目。

米国フロリダ州の地方紙サラソタジャーナルに、ムイの小隊が夜襲に成功したという記事が掲載されていました。

Sarasota Journal - Apr 22, 1971

これによると、ムイはカマウ半島中部のチュンティェン省ドゥックロンに住む義軍兵士でしたが、軍の定年をとうに過ぎているため階級は持っておらず、人々は彼を"Ông (年配の男性に対する敬称)"、もしくは"Ông Moi"と敬意をこめて呼び親しんでいました。しかし数々の武功を持つムイは、高齢をものともせず第203義軍小隊(Trung Đội 203 Nghĩa Quân)の小隊長を務めており、民兵で構成された義軍小隊を率いてベトコンゲリラに対する夜襲を成功させるなど、衰えを知らない豪傑な人物でした。

またムイには五男一女、計6人の子供がいましたが、そのうち長男から三男までの3人の息子はベトコンに殺害され、四男は負傷。そして23歳になる五男が義軍兵士としてムイの小隊に所属していたそうです。

ムイは取材に対し、「この戦争で老人から子供まで多くの人々が死んだ。私は一刻も早くこの戦争を終わらせる事が私の使命だと確信している」、「私は死ぬまで兵士として祖国に仕えたい」と語っています。

残念ながら、私が知る限りムイがメディアに紹介されたのは1971年が最後で、この1972年のパレード以降の消息はつかめていません。

◆準軍事婦人隊(Phụ Nữ Bán Quân Sự)の制服の色が判明

モノクロ写真は何枚もありましたが、ようやくカラー写真で服の色を把握できました。

準軍事婦人隊は第一共和国(ゴ・ディン・ジエム政権期)に存在した国内軍部隊です。「準軍事」と名はついていますが、指揮権はベトナム共和国軍総参謀部にはなく、おそらく内務省が所管する政治工作機関だったようです。"ドラゴン・レディ"として知られるジエム総統の弟の妻チャン・レ・スアン(マダム・ニュー)は、自らの支持を得るために女性の政治参加を積極的に推進しており、このような女性による準軍事組織まで創設しました。この準軍事婦人隊には、チャン・レ・スアンの長女(ジエム総統の姪にあたる)ゴ・ディン・レ・トゥイが参加し、老若男女が一して共産主義と戦う姿勢をアピールする広告塔を務めていました。

▲準軍事婦人隊員としてパレードに参加するゴ・ディン・レ・トゥイ

同様に、政府が組織した反共青年政治組織としては当時、『共和国青年団』が存在しており、その女性部門である『共和国少女団(Thanh Nữ Cộng Hòa)』もチャン・レ・スアンの私兵組織として機能していました。

▲共和国少女団のパレード装(左)と通常勤務服(右)

なお、1963年11月の軍事クーデターでゴ・ディン家の独裁体制が崩壊すると、これらの政治工作組織は解体され、以後は軍事政権の下で人民自衛団(NDTV)など軍が所管する民兵組織へと再編成されていきます。

【カンボジア関係】

クメール海兵隊の戦闘 [1973年カンボジア]

クメール海兵隊の兵力は計4個大隊ほどと決して大きな組織ではなかったので、動画はおろか写真すら滅多に見つからないんです。それがこんなにはっきりと、しかもカラー映像で見られるとは。AP通信様様。

◆プノンペンの歌姫 ロ・セレイソティアの空挺降下訓練 [1971年7月カンボジア]

↓こちらは女性が参加した別の降下訓練をカラーフィルムで撮影した映像

こちらも女性が軍に参加する姿を宣伝する事で、挙国一致を国民にアピールする狙いがあったのでしょうね。

また、リザード迷彩やリーフ迷彩をエリート部隊の証として支給していたベトナム軍やラオス軍とは異なり、カンボジア軍空挺部隊はダックハンター系の迷彩を1970年代まで多用していたのが特徴的ですね。

◆南ベトナム領内のベトナム共和国軍基地で訓練を行うクメール国軍兵士 [1970年7月ベトナム]

基地はベトナム軍の施設ですが、教官はクメール人が務めているようです。

米軍特殊部隊B-43の指揮の下、ベトナム領内のキャンプ・フクトゥイで訓練を受けていたクメール軍特殊部隊(Forces Speciales Khmères)は割と知られていますが、一般部隊までベトナムで訓練されていたのは初めて知りました。

1970年のロン・ノル政権成立によって中国・北ベトナムに反旗を翻したカンボジア(クメール共和国)は、アメリカの仲介の下で南ベトナムとの協力関係を深めていきます。しかしカンボジアとベトナムは、メコンデルタ地帯を巡って中世から戦争を繰り返してきた長年の宿敵であり、現に1970年までクメール王国(シハヌーク政権)は南ベトナムを敵国と見做して北ベトナム軍に協力すると共に、南ベトナム政府へのサボタージュ工作を幾度も行っていました。

そのカンボジアが(国内の内戦に負ける訳にはいかないという事情があったにせよ)、過去の遺恨に目をつむって南部のベトナム人と一時的に和解したという事実は驚くべきことだと思います。

【ラオス関係】

◆ラオス王国軍モン族遊撃隊 GM41の日常風景 [1969年ラオス]

モン族GM(Groupement Mobile)のプライベート動画なんて初めて見ました。撮ったのはGMを指揮したCIA戦闘員(アメリカ軍人)のようです。大変貴重な映像です。感動しました。

◆同じくGMを指揮したCIA戦闘員が楽しそうに重機関銃を撃ってる動画 [1971年ラオス]

◆ラオス王国空軍に参加したCIA(アメリカ空軍)パイロットとその息子 [1971年]

CIAだからと特別に家族がラオスに住んでいたのか、それともタイの米空軍基地に住んでいて、お父さんに会いに家族とラオスまで来たのか。プライベートビデオならではの、微笑ましくも歴史の激流を感じる映像でした。

Posted by 森泉大河 at

16:04

│Comments(1)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│【ラオス】│人物│【カンボジア】│モン族│ĐPQ-NQ/地方軍・義軍│CIA/中央情報局│クメール王国│ラオス王国