2025年04月01日

電子版発売しました

お待たせしました。

先日発表した『ベトナム共和国軍の軍装 1949-1975 Vol.1』の電子版を本日より発売開始します。

印刷版よりも約1,800円お安くなっております。

楽天ブックス(Kobo)およびDLsiteにてご購入いただけます。

楽天ブックス(Kobo)

DLsite

※横長なのでPCでの閲覧を推奨します。スマホでは字も小さくて読めないと思います。

また印刷版も引き続き販売中です。

2025年03月30日

サワット大佐の略歴

※2025年4月11日更新

(関連記事:あるベトナム残留日本人と家族の漂泊)

一方、こちらの記事で紹介した『ラオスに捧げたわが青春』の著者、山根良人(ラオス名サワット・ムンクルンまたはサワット・サヤナナット・サバングス)は、当初はベトミンと共同でフランス軍と戦ったものの、途中で転向し、逆にフランス軍の指揮下でベトミンと戦った人物です。

そのため、元日本兵の『活躍』を『日本人によるアジア解放』というストーリーに利用したい人々にとっては利用価値の無い人物でしょう。

このように、日本人が海外で活動する日本人の物語を見る上では必ず『日本人』という情報を重要視し、何らかの意味を持たせたくなるものですが・・・

僕はそんなのどうでも良いです。例えば僕はオリンピックやメジャーリーグでの日本人選手の活躍に何の興味もありません。僕が嬉しい・誇らしいと思える事は、僕自身が行った事だけで、自分が努力した訳でもない他人の行為を自分の『誇り』になんてしません。そういう性格です。

なので僕は単に、サワットがたまたま日本人だったお陰で「ラオス軍将校が書いた本を日本語で読めてラッキー」としか思っていません。

とは言え、このサワットという人は日本人であるという情報を無視しても(いきなりラオ・イサラ部隊の指揮官になれたのは元日本軍人という経歴のお陰だけど)、そんじょそこらの将校とは訳が違いました。

30年に及ぶラオス軍人としての経歴の中で、彼はラオ・イサラ創設者ペッサラート・ラッタナウォンサに呼び出されて直接ラオ・イサラへの参加を求められたり、ラオス王国国防大臣プーミー・ノーサワン将軍と戦友かつめっちゃ仲が悪くていつでも殺してやる状態だったという、ラオス史上の重要人物と直接関係のあった、ラオスの歴史に興味を持つ者にとって最高の証言者の一人なのです。

以下、そんなサワット大佐の経歴をまとめました。

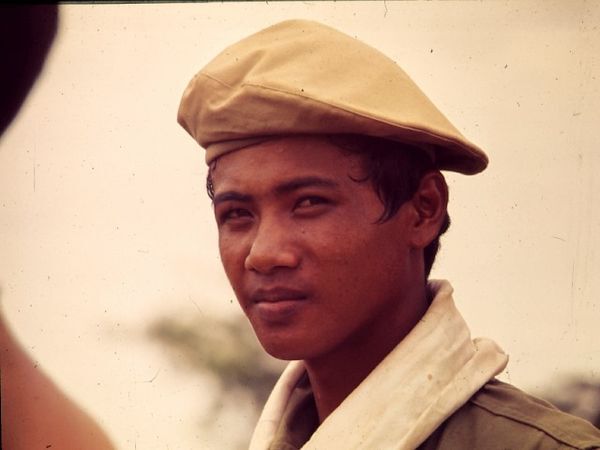

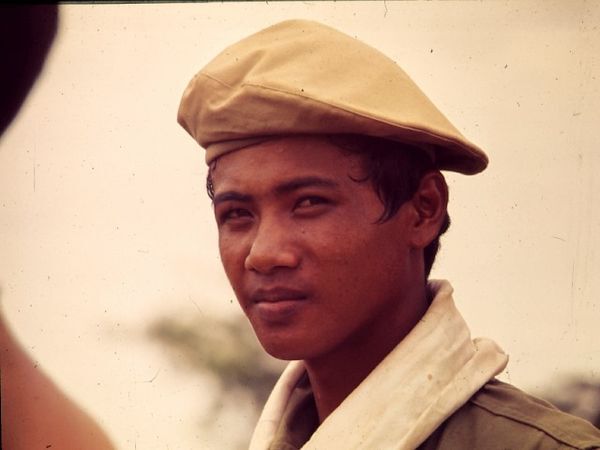

▲『ラオスに捧げたわが青春』より

日本軍時代

1922年 山口県下関市に生まれる

1943年4月 日本陸軍に兵卒として志願入隊。陸軍航空通信学校第二教育隊で学ぶ

1944年8月 陸軍第5飛行師団第52飛行場大隊第2補給中隊所属の伍長としてビルマに出征

1945年8月 終戦後、所属部隊はサイゴンでフランス軍に降伏。サイゴン市内の捕虜収容所に収容

1945年10月 3人の日本兵と共にフランス軍のトラックを奪って捕虜収容所から脱走。数日間北上した後、ラオス領パクセーに到達したところでフランス軍の検問にあい、4人はトラックを捨てて散り散りに徒歩で逃走する

ラオ・イサラ時代

1945年12月 ジャングルを半死半生で彷徨っていたところを現地の華僑ラオス人に保護され、現地の独立勢力(後のラオ・イサラ)の教官となる

ラオ・イサラの本格始動に際し、山根はタイ王国バンコクに招聘され、ペッサラート(元ルアンパバーン王国副王、後のラオス首相スワンナ・プーマおよびパテート・ラーオ代表スパーヌウォンの兄)と面会して直接ラオ・イサラ軍への参加を要請され、これを受け入れサワンナケート方面部隊の軍事顧問となる

1946年4月 サワンナケートにて、ラオ・イサラ兵として初めてフランス軍と戦闘。しかしラオ・イサラ部隊は敗退してタイ王国領に撤退する

サワンナケート部隊の指揮官は後のラオス王国国防大臣・右派指導者のプーミー・ノーサワンであったが、この時点でサワットはプーミーと感情的に対立し、サワットはプーミーに手榴弾を突き付けて一緒に自爆すると脅す

1946年後半 ラオ・イサラ部隊はタイ領内で再編成され、その後ラオスを横断してベトナム北部に移動し、ベトミン軍と合流

1947~1949年 ラオ・イサラの中隊長として、ベトナム領内でベトミンと合同でフランス軍との戦闘にあたる

この間もプーミーはサワットの同僚であったが、サワットを激しく嫌っており、司令部内で喧嘩となり互いに銃を向け合うまでに対立する

1949年後半 ベトミンがラオ・イサラのラオス人兵を差別し、使い捨ての駒として扱っている事に反発し、サワットと彼のラオ・イサラ中隊はベトミンから離反してラオス領に帰還する

ラオス国軍時代

1950年4月 フランス連合の下に成立したラオス王国政府はサワットのラオ・イサラ中隊に対し、ラオス国軍(ANL)への帰順を要請。サワットはこれを受け入れ、以後フランス軍の指揮下でベトミン、パテート・ラーオ軍との戦いに突入する。

1952年11月 サワットはANL陸軍少尉に昇進

1953年後半 中尉に昇進し、ANL第23大隊第17中隊長となる

1954年1月 サワットが保護していたラオス人の少女を、上官のフランス人大隊長が手籠めにしようとしたため、サワットは激怒して大隊長の寝込みを襲撃して殴打する。軍法会議を覚悟した襲撃であったが、戦況がひっ迫していたためお咎めなしとなる。

1954年7月 第一次インドシナ戦争終結。サワットはANLに残留する

1954年後半 大尉に昇進し、サワンナケートの第3軍管区下士官学校校長に就任

1955年4月 ラオス人女性と結婚。後に7人の子を設ける

1958年 少佐に昇進するも、下士官学校に軍事顧問として派遣されたアメリカ軍PEO(後のMAAGラオス)スタッフと対立し、校長を辞任。現場復帰を希望し、第5歩兵大隊大隊長としてパクサンでパテート・ラーオ軍との戦闘を指揮。

1959年 ラオス国軍がラオス軍(FAL)に改称

ラオス王国軍時代

1960年8月 コンレー大尉率いるFAL中立派がビエンチャンでクーデターを実行し、パテート・ラーオとの和平・容共新政府を建てる

これに対しサワンナケートに逃れた国防大臣プーミー将軍(かつてのサワットの同僚)ら右派は中立派新政府を認めず、FALは右派の王国軍(FAR)と、コンレーの中立派軍(FAN)に分裂する

サワットはクーデターに関与する事はなく、所属部隊の方針に従ってFAR所属となる

1961年9月 FAR中佐に昇進、第34機動群指揮官に就任

1963年4月 FAR陸軍参謀学校に第1期生として入学。卒業後、第3軍管区作戦参謀長に就任

1964年11月 大佐に昇進し、第33機動群指揮官に就任

1965年 サワットと対立してきたプーミー将軍が軍事クーデターを起こして政権奪取を試みるが失敗してタイ王国に亡命

1968年後半 チャンパーサックの第6軍管区士官学校副校長に就任

1970年 第6軍管区士官学校が閉校し、サワンナケートの第3軍管区参謀に異動

1970年後半 ターケーク地区司令に就任

1972年 NHKのドキュメンタリー特集『三人の未帰還兵』にてインタビューを受ける

1972年4月 サワーンワッタナー国王より伯爵の称号を授与され、ラオス貴族に列せられる

1975年5月 ラオス戦争終結。FARターケーク地区司令官としてパテート・ラーオ軍に降伏する

終戦後

1975年8月 共産主義政権によって再教育施設に軟禁された後、本来であれば将校は強制労働キャンプに送られるはずであったが、パテート・ラーオ軍の幹部の一部がラオ・イサラ時代のサワットの教え子であったことから、サワットは強制労働を免除され即時退役となる。その後サワット一家はビエンチャンに移り、在ラオス日本大使館の警備員として働く

1976年4月 日本人支援者の助力によって32年ぶりに日本に一時帰国。一か月ほど滞在し、両親の墓参りや靖国神社参拝、NHKのテレビ番組に出演する。ラオス帰国後、ビエンチャンの日本語学校で警備員として働く

1982年7月 ラオスの治安悪化により日本帰国を決意。家族と共に日本に移住する

1984年 著書『ラオスに捧げたわが青春』を発表

(ラオス戦争期の右派・中立派については過去記事『ラオス戦争の右派・中立派勢力①1954-1965』参照)

2025年03月07日

ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1発売

※最終更新2025年4月12日

この度、わたしく森泉の初の同人誌『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を発売することになりました。

思い返せば2019年頃に同人誌を作成中と宣伝しておきながら、その後やる気がなくなり6年近く放置してしまいました・・・。しかし今年2025年はベトナム共和国建国70周年、ベトナム戦争終結50周年という節目の年である事から、なんとしてもこの本を世に出すべく、今年に入ってから本気で作業を再開し、なんとか完成させました。

内容としては、第一次インドシナ戦争中の1949年に創設されたベトナム国衛兵隊時代から、1975年のベトナム戦争終結までのベトナム陸軍歩兵部隊・空挺部隊・レンジャー部隊・海兵隊の軍装の変遷・野戦服・野戦服用徽章・小火器・個人装備を解説したものです。

初心者にも分かりやすい入門書となる事を目指し、イラストをメインにA4サイズ・フルカラー76ページで構成しています。

掲載イラスト数:軍装例38点、小火器52点、個人装備145点、戦闘服・帽子53点、徽章および着用位置318点

※数が多いので数え間違いがあるかも知れません。参考程度に考えてください。

【印刷版】

ご購入はヤフオク、BOOTH、PayPal決済、銀行振り込みから可能です。

価格は4,510円(送料無料)になります。

※初回予約特典のネームテープは終了しました。

※ヤフオクのみ匿名配送可です。

③PayPal決済 https://paypal.me/ichibanyari/4510JPY

※支払い時に郵便番号、住所、氏名をご記入ください。

※こちらのフォームから郵便番号、住所、氏名をお送りください。振込先をメールで返信させて頂きます。

【電子版】

楽天ブックス(Kobo)およびDLsiteにてご購入いただけます。

印刷版よりも約1,800円お安くなっております。

※横長なのでPCでの閲覧を推奨します。スマホでは字も小さくて読めないと思います。

楽天ブックス(Kobo)

DLsite

2025年01月12日

東洋漫遊記⑩シエンクワン

※2025年1月13日更新

今回、ロンチェン訪問の起点としたのがシエンクワン(ポーンサワン)という町です。

ここの町は元々シエンクワン県シエンクワン郡という名前だったのですが、ラオス戦争で壊滅的な被害を受けたため、戦後街はほぼ一から再建され、その際新たに「ポーンサワン郡」という名前が付けられたそうです。

しかし現地に行ってみると、バスの行先や公共の施設名などには、まだまだ「シエンクワン」という名前が使われており、むしろポーンサワンの使用例の方が少なく感じるくらいでした。

元々僕の目的地はロンチェンただ一か所だったので、シエンクワンを観光する予定は無かったのですが、ロンチェン訪問が順調に進んだおかげで時間がだいぶ余ったので、ホテルから歩いて行ける範囲でシエンクワンの街を散策しました。

MAG(地雷諮問グループ)はイギリスに本部を置き、世界中に残された地雷・不発弾の捜索と処理を行う国際NGOです。

ラオス戦争時代、アメリカはラオスに地上部隊を派遣しなかった一方、航空機による共産軍への空爆は第二次大戦を上回る猛烈な規模で実施されました。特にここシエンクワン県は、ジャール平原をめぐって十年以上一進一退の攻防が繰り返された場所なので、空爆が行われた回数も膨大になります。

▲1965~1973年にアメリカ空軍がラオス領内で空爆を行った地点

これについて反米思想を持つ人々は、あたかもアメリカがラオス国民を狙って無差別爆撃したかのように宣伝しますが、それは大嘘です。

当時のラオスはアメリカの同盟国であり、アメリカはラオスを防衛するため、ラオスを侵略する北ベトナム軍を対象に爆撃を行ったまでです。仮に日本が他国に侵略されれば、国内に侵入した敵を迎撃するために自衛隊や米軍は日本国内を爆撃せざるを得ないのと同じことです。

とは言え、当時も今も、民間人や民間施設を巻き込まない「きれいな爆撃」など不可能であり、ラオス国民が空爆によって大きな被害に遭ったのもまた事実です。そしてその戦禍は、終戦後も不発弾という形でラオス国民を苦しめてきました。

特にクラスター爆弾は、1個の弾体から約300個の子弾が放出されますが、MAGの資料ではその内20~30%が不発を起こし地上に残ってしまいます。またその子弾は小型で発見が難しいため、人が接触して爆発する事故が後を絶ちません。一説によると、ラオス国内に残る不発クラスター子弾の数は8000万個におよぶと推定されています。

ここでクラスター爆弾という兵器の是非について語る気はありませんが、危険を顧みずラオス国民の為に不発弾処理に当たるMAGの活動には頭が下がるばかりです。

古代のジャール平原石壺遺跡から、この地に住む多様な民族、仏領インドシナ時代、そしてラオス戦争まで、シエンクワン県の歴史にまつわる品々を展示している博物館です。多分この分野に興味が無いと何も面白くないかも知れませんが、僕は十分楽しめました。

なお節電の為、僕が入るまでは中の電気が消えており、僕が展示室を移動するたびに係員のおばちゃんが電気をON/OFFしにやってきます。なんだか恥ずかしいなぁと思いながら見て周りました。

ここには第二次大戦末期の日本軍によるシエンクワン占領についても展示があました。

これによると、フランス軍*コマンド部隊は1945年1月にシエンクワンに空挺降下し、現地でモン族を中心とする抗日組織『メオ・マキ』を組織して、現地の兵力や資金、弾薬を日本軍が到達する前に隠匿します。

(※この「フランス軍」が在インドシナ仏軍なのか、連合軍の一員としてインド・ビルマに進軍した自由フランス軍なのかは記述がありませんでした)

その後日本軍がシエンクワンに進駐すると、まだ十代だったヴァン・パオ(後の王党派モン族指導者・ラオス王国軍第2軍管区司令)は日本軍に雇われ通訳を務めつつ、裏ではメオ・マキの一員としてフランス軍の為に日本軍の情報を集めるスパイ活動をしていたそうです。

あのヴァン・パオ将軍が日本軍と関係が有ったという話は初めて知ったので驚きました。

③モン族服ショッピングモール

適当に通りを歩いていて、たまたま立ち寄ったショッピングモールがとても良かったです。Google Mapによると「KhwHmoob」という名前らしいですが、何て読むのか分かりません。

ここは1階は普通の生活雑貨や衣料品が売られていますが、2階に上がると、なんという事でしょう。モン族の民族衣装専門店が十数店も軒を連ねるモン族天国でした。

ウヒョヒョ。たまんねぇぜ。

実はシエンクワンもロンチェンも住民の大半はモン族なのですが、彼らはもう民族衣装なんて着ていなくて、日本人と同様にTシャツやらジーパンを着て生活しているので、せっかくモン族の街に来たのにモン族感が全然なかったのです。京都に来たのに和服の日本人がいなくてガッカリする外国人観光客の気分でした。

そんな中、思いがけずこのショッピングモールに出会ってしまい、大興奮で建物内を何回も往復しました。

ここで売っている服は女性用がメインですが、もちろん男性用もあります。

ただ僕が着る場合、リエナクトが主目的なので、今売っている服は使いにくいのです。

と言うのも、現代のモン族は普段民族衣装を着ないので、ここで売っている服は装飾が沢山付いた、結婚式など特別な時に着る正装・晴れ着だけなんです。

一方、僕がリエナクトで必要なのは、当時の一般的な普段着・野良着。残念ながらそういう物はもうどこにも売っていません。

▲70年代以前のモン族の普段着(左)と、現在売っているアパレル製晴れ着(右)

なので僕は、当時風の服を自作して着ています。

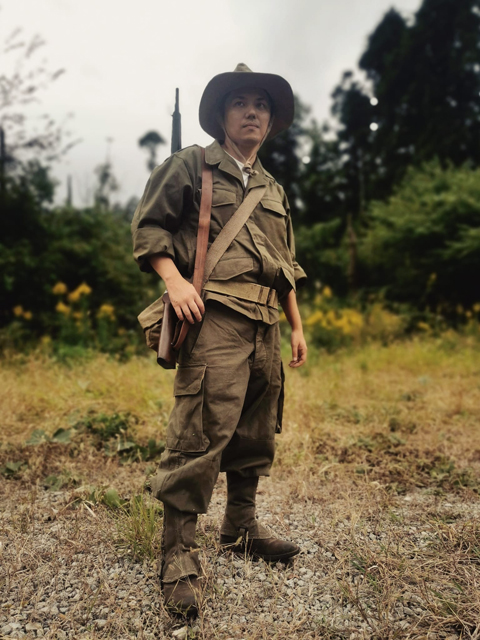

▲2024年に参加した「愛と戦火の大地2 ~スカイミッション~」にて

そんな中、コスプレに使えそうなアイテムを発見したので購入しました。

英語でスピリット・ロック(魂の鍵)と呼ばれるモン族の代表的なネックレスの一つです。

今売られている物は晴れ着用に華美な装飾が付いたものばかりですが、モール内を探し回ったら、このように昔ながらのシンプルなデザインの物を見つけることが出来ました。

▲右は1950年代前半のフランス軍GCMA(混成空挺コマンド群)所属のモン族兵

当時のGCMAの映像:https://www.youtube.com/watch?v=oVBWCVA0Hvc

いや~、ビエンチャンよりも、この田舎町の方が何倍も楽しめました。

道中はなかなか大変でしたが、来て良かったです。

Posted by 森泉大河 at

16:13

│Comments(0)

│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│【ラオス】│モン族│少数民族の歴史・文化│旅行・海外│ラオス王国

2024年10月28日

70年目の空挺要塞

日曜日、サバイバルゲームフィールド GERONIMOさんで開催された「愛と戦火の大地2 ~スカイミッション~」というイベントに参加してきました。

第一次インドシナ戦争がテーマのイベントという事で、フランス連合側はMAS-36小銃が7丁も大集合。壮観です!

僕は午前中はゲームには参加せず、手作りのモン族服を着てウロウロしていました。

当時ベトミンに大変恐れられた仏軍指揮下の少数民族コマンド部隊GCMA(混成空挺コマンド群)隊員という脳内設定です。

2015年にタイのモン族村に行った時に買ったネックレスをようやく身に着ける日が着ました。

午後は軍服に着替えて、弾は出ないけど銃(MAS-36)も持ってゲームに参加しました。

今回は1954年のディエンビエンフーの戦いをモチーフとしたイベントなので、僕の中ではディエンビエンフー駐屯のタイ大隊(黒タイ族)兵士のつもりです。

フランス連合軍内のインドシナ少数民族部隊については過去記事『フランス連合軍のインドシナ少数民族部隊』をご覧ください。

また今年はディエンビエンフーの戦い、そしてベトナムの南北分断から70年の節目の年。

僕の心の中では、色々と思うところのあるイベントでした。

2024年04月21日

VIPの謎服

ベトナム陸軍の歴代の制服については過去記事『ベトナム陸軍の制服 1949-1975』でまとめましたが、今回はそういった一般的な制服ではなく、一部の重要人物だけが着用している特殊な制服・徽章についてです。

とは言え、特殊なだけあってなかなか資料が見つからないので、詳しい事は何も分かりません。今回はただ、こういうのも有ったよと紹介するだけになります。

グエン・フク・バオ・ロン皇太子の大礼服

バオダイ(保大帝)の長男である皇太子グエン・フク・バオ・ロンが、ベトナム国軍陸軍士官候補生時代(撮影は1953年以前)に撮られた写真です。

制帽の帽章のデザインはベトナム陸軍なので、これがベトナム軍の軍服である事は間違いないのですが、他の士官候補生による着用は一例も見られないので、この服は皇太子バオ・ロン専用にデザインされた礼服のようです。

またこの写真の撮影地は不明ですが、当時バオ・ロンはフランスのサンシール士官学校に留学していたので、もしかしたらこの服もフランスで製作された可能性があるかも知れません。

なお父のバオダイが1955年にゴ・ディン・ジェム首相のクーデターでベトナムから追放されたため、バオ・ロンは父と共にそのままフランスに亡命します。

その後バオ・ロンは自分をフランス陸軍将校として採用するようフランスに要求しますが、フランス政府はバオロンを外国籍と見做し、正規のフランス軍人とは認めませんでした。

(かつてはベトナム等の植民地出身者も準フランス国民と見做され、ド・ヒュー・ヴィ大尉等、正規のフランス軍将校として採用された例はありました。しかし1954年のジュネーブ協定でベトナムは植民地ではなく、完全に対等な「外国」という扱いに変わっていたため、バオ・ロンについても外国人と見做されてしまいました。)

しかしそれでもサンシールでの士官教育を修了したバオ・ロンの経歴は高く評価され、特別に外人部隊の将校として採用されます。そしてバオ・ロンは外人部隊の機甲偵察部隊指揮官としてアルジェリア戦争に出征し、いくつもの武功を上げる事となります。

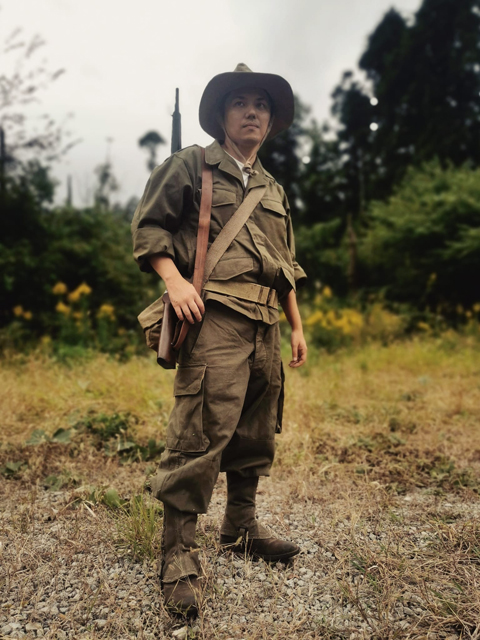

グエン・カイン大将の大礼服

グエン・カイン陸軍大将が1964年にクーデターで政権を握り、自らを国家元首「国長」に定めた後に着ている礼服です。

一見すると1963年頃まで使われていた通常の陸軍大礼服に似ていますが、上着に襟章は付かず、胸ポケットがあり、海軍の白詰襟のようなスタイルです。またパンツも白色となっており、明らかに通常の大礼服とは異なります。

チャン・ゴック・タム中将のベレー章

このベレー章もチャン・ゴック・タム中将一人しか着用例が見られません。

この写真の撮影年はタム中将が第3軍団司令だった1964年4月から10月の間と思われ、その時期はちょうど軍上層部同士でクーデターが乱発されていた時期なので、その政変の中で制定され消えていった短命な徽章だったのかもと推測していますが、正確な事は何も分かりません。

グエン・バン・テュー中将の襟章

グエン・バン・テュー中将が軍事政権のトップにいた1967年頃にだけ着用している襟章です。

しかし、1969年発行の軍装規定書では、この徽章は「陸軍将官徽章」とだけ記載されています。

これでは着用例がテュー中将ただ一人、しかも1967年頃限定でしか見られない事と大きく矛盾します。

せっかく一次史料があるのに、それが現実と矛盾しているとか、勘弁してよ~

なおテュー中将は1965年にクーデターでグエン・カイン大将を追放し政権を握った軍事政権の長であった一方、国民および(西側)国際社会からの支持を得るには議会制民主主義と文民統制の形式が必要と考え、1967年には自ら軍を辞職し、一政治家に転身して、1963年のゴ・ディン・ジエム政権崩壊以来途絶えていた総統選挙を実施します。

その結果テューは総統に当選し、以後ベトナムは共産軍との激しい戦いを抱えながらも、同時にテュー政権の下で民主化と経済発展を進める「第二共和国」時代を迎えます。

2024年01月16日

最近行った場所

日曜日にビクトリーショウに足を運んできました。

お目当てはこちらの展示。

デスボランティアさんが所蔵する超貴重なコレクションの数々です。鼻血が出ちゃいます。

米国カリフォルニア州ウェストミンスターにはベトナム共和国軍史資料館という私設博物館があり、私は2回訪問しているのですが、迷彩服に限って言えば、こちらの展示の方が凄いです。

いや見に行って良かったぁ~

また順番は前後しますが、最近、成田空港の隣にある航空科学博物館にも行ってきました。

なんとベルX-1(XS-1)1号機『グラマラス・グレニス』のコックピット部分の実物大レプリカが展示されており、中に入る事ができました。

館内にはゼロ戦のコックピットもあったけど、映画『ライトスタッフ』が好きな僕的にはX-1の方が燃える!

僕は昔は飛行機と言えば軍用機しか興味ありませんでしたが、度々海外旅行で旅客機に乗るようになってから民間エアラインにも興味が湧いてきて、ここ数年はYoutubeで、エアライン系フライトシムのゆっくり実況をやっているe92m3s65b40agogoさんの動画を毎回見ています。

これで多少はエアラインのコックピットでどのようなやり取りが行われているか知識が得られたので、その上で航空科学博物館の展示を見れたのはとても良かったです。

2023年11月05日

ノジャンシュルマルヌ慰霊祭

※2023年11月9日更新

ただいま日本。土曜日の夜遅くに帰国しました。

フランスでは観光もしましたが、今回の旅の主たる目的は、ノジャンシュルマルヌの軍人墓地にて開催された、ベトナム軍*戦没者慰霊祭への参列でした。

この慰霊祭は第一次インドシナ戦争からベトナム戦争にかけて、共産主義者によるテロからベトナムを防衛すべく戦い命を落とした約30万人のベトナム軍戦没者を追悼するもので、毎年11月2日にノジャンシュルマルヌ墓地のインドシナ人・自由ベトナム軍人記念碑前で執り行われており、今年で23回目の開催になります。

※ベトナム軍の名称は以下の変遷を辿っています。なお私はベトナム人民軍を「ベトナム軍」と呼ぶことはありません。

1949-1952: ベトナム国家衛兵隊(VBQGVN)

1952-1955: ベトナム国軍(QĐQGVN)

1955-1967: ベトナム共和国軍(QĐVNCH)

1967-1975: ベトナム共和国軍(QLVNCH)

式の主催はフランス在住ベトナム軍退役軍人および空挺部隊協会。加えてUNP(全国落下傘兵協会)等のフランス退役軍人協会ならびにノジャンシュルマルヌ市が協賛しています。そのため式にはフランス在住ベトナム人に加えて、多数のフランス退役軍人ならびに現役の外人部隊、ノジャンシュルマルヌ市関係者が参列しました。

式ではまず、主催代表のホアン・コー・ラン大佐(ベトナム陸軍空挺師団軍医)が式辞を述べ、次いでフランス軍空挺部隊所属のカトリック司祭ならびにベトナム人仏教僧が祭礼を執り行いました。

私を招待してくれたカオ准尉(フランス海兵隊ベテラン)に聞いた話では、在仏共産ベトナム大使館は以前からこの慰霊祭を中止するようノジャンシュルマルヌ市役所に圧力をかけているそうです。幸い、今の副市長がたまたま元外人部隊将校だったのでこの手の慰霊祭には理解があり、今回も滞りなく開催できましたが、今後の市長選の結果次第では、引き続きこの慰霊祭が開催できるか不透明だそうです・・・。

国外での慰霊祭すら潰しにかかるベトナム共産党政府の性根の悪さよ。

この慰霊祭は1954年の『ディエンビエンフーの戦い』およびその後のベトミン軍による抑留の中で命を落としたフランス連合軍将兵を追悼するもので、主催はANAPI(全国インドシナ抑留者連合協会)会長フィリップ・ド・マリーシエ少将、ディエンビエンフー従軍軍人協会会長ウィリアム・シラルディ氏の両名です。

これまで文献で知っているだけの存在だった伝説的なベトナム軍将校の方々と生でお話しできて感無量でした。詳しい話は後日あらためて記事にします。

2023年06月13日

ベトナム国家憲兵隊

※2023年8月16日更新

ベトナム軍に存在した憲兵と訳せる組織は『Hiến Binh(漢訳:憲兵)』と『Quân Cảnh(漢訳:軍警)』の二つがありました。

日本ではQuân Cảnhの方が憲兵として知られていますが、実際にはHiến Binhの方が設立時期が早く、漢字表記もそのまま『憲兵』です。

なのでこの記事ではHiến Binhを『憲兵』、Quân Cảnhを『軍警』と訳しています。

1951~1955年 ベトナム国家憲兵隊(フランス連合期)

1948年、フランス連合構成国としてベトナム国が成立。

1949年、ベトナム国の国軍たるベトナム国家衛兵隊が創設。

1951年、それまでインドシナの治安維持を担当してきたフランス国家憲兵隊(Gendarmerie nationale)に代わるベトナム政府独自の司法機関として、8月23日付の政令『138 VP/ND』に基づき、同年9月1日、ベトナム軍内に国家憲兵隊(Hiến Binh Quốc Gia)が発足する。

ベトナム国家憲兵隊はフランス国家憲兵隊の任務を引き継ぎ、公共の安全確保、秩序維持、法の執行を任務とした。その活動は多数の省庁の管轄を横断するものであり、国家憲兵隊そのものは国防省に所属していたが、同時に行政警察と国内法を管轄する内務省や、司法警察と犯罪捜査を管轄する法務省、また税関及び密輸取り締まりを管轄する経済省の業務にも国家憲兵隊は介入した。

国家憲兵隊は本部(参謀部)、国家憲兵学校2校(トゥドゥックおよびハノイ)、そして4つの中隊で構成された。

1. 南越中隊

・サイゴン小隊 分屯地:サイゴン、バリア、ビエンホア、ブンタウ、チョロン、ザーディン、ゴーコン、ゴーデン、ゴーバップ、ホンクアン、ミトー、タンアン、タイニン、トゥーダンモット、トゥドゥック、チャンバン

・カントー小隊 分屯地:カントー、バクリュー、ベンチェ、カマウ、チャウドク、ハーティエン、ロンスェン、ザックザ、サデク、ソクチャン、タンチャウ、チャービン、ビンロン

2. 中越中隊

・トゥーハン小隊 分屯地:トゥーハン(ダナン)、トゥーハン(ダナン)港、ドンホイ、フェイフー(ホイアン)、フエ、クアンチ

・ニャチャン小隊 分屯地:ニャチャン、ファンラン、ファンティエット、チャム島

3. 北越中隊

・ハノイ小隊 分屯地:ハノイ、ナムディン

・ハイフォン小隊 分屯地:ハイフォン、チャンパ港、ドーソン、ハーコイ、ハイズオン、ホアガイ、モンカイ、クアンイェン、ティエンイェン

4. 高原中隊

・ダラット小隊 分屯地:ダラット、ジリン

・バンメトート小隊 分屯地:バンメトート、アンケー、コントゥム

最盛期には、各中隊の兵力は1,000名にのぼり、それぞれの街の分屯地にはおよそ5~6名の隊員が駐在した。

1952年末までに、国家憲兵隊内部には、各軍管区司令からの要請に答え、軍警(Quân Cảnh)と呼ばれる暫定的な部署が発足する。

基本的に憲兵は国軍と軍事司法関係者および各省庁の文官と協力関係にあった一方、軍警は各司令部の配下にある国軍部隊以外とは連携しなかった点が大きく異なった。また法廷では憲兵は赤い帽子を着用し、宣誓を行う義務があったが、軍警は通常の軍服のままであり、また宣誓する必要もなかった。さらに憲兵は通常、下士官で構成される点も軍警とは異なった。

軍警はサイゴン、フエ、ハノイに駐屯地を持ち、後にミトー、ベンチェ、クアンチ、ドンハにも駐屯地を開設した。

なお軍警の任務は一般の国家憲兵とは異なるものであったが、軍警の駐屯地は常に国家憲兵隊の指揮官によって指揮・管理されており、この二つは同一の組織であった。

1953年6月29日、国家憲兵司令部は政令『70 QP』により軍事司法局(Nha Tư pháp quân sự)と合併し、新たに軍法・憲兵局(Nha Quân pháp và Hiến binh)が発足する。

1953年末の時点では、ベトナム国家憲兵隊の指揮権は依然フランス人が握っていたが、1954年に入ると指揮権は順次ベトナム人に移譲されていく。

▲ベトナム国家憲兵隊と、その指導に当たるフランス国家憲兵隊員

▲ゴ・ディン・ジェム首相(当時)を警護する憲兵隊員(1955年6月バンメトート)

ヘルメットにはHiến Binhの略である"HB"がペイントされている。

▲フランス連合期のベトナム国家憲兵隊の部隊章各種

1955~1964年 ベトナム国家憲兵隊(第一共和国期)

1955年、ゴ・ディン・ジェム首相がバオダイ(保大帝)を追放する無血クーデターにより共和制への移行を宣言、ベトナム共和国が成立。国軍の名称もベトナム共和国軍に改称される。

1955年9月、フランス軍撤退に伴い、国家憲兵隊司令官にベトナム人将校が就任する。また国家憲兵隊本部はサイゴン市内の国防省前(ザーロン通り)に置かれた。

1961年、軍警隊が国家憲兵隊の傘下を離れ、共和国軍内の独立した兵科に昇格する。

1963年11月、軍部のクーデター(1.11革命)によりジェム政権が崩壊。

1964年初頭、新たに発足した軍事政権は国家憲兵隊を解体。以後、ベトナムの司法機関は国家警察に一本化される。

▲第一共和国期の国家憲兵隊部隊章

▲国家憲兵隊の制服は陸軍と同一だが、制帽のみ赤色のものを着用する。

▲国家憲兵隊のパトカー

1966~1975年 司法軍警隊

国家憲兵隊の解散後、職員は国家警察総局および、かつて国家憲兵隊の下部組織であった軍警隊に編入される。

1966年、軍警隊内に、国家憲兵隊を前身とする司法軍警隊(Quân cảnh Tư pháp)が創設される。

司法軍警隊の任務は以下とされる。

1. 軍法違反に関する調査と対応

2. 前線軍法会議の補助

・中央戦線(サイゴン)および4つの戦術区/軍管区の前線軍法会議

・全国を担当する移動前線軍法会議

3. 国防省軍法局への支援

・犯罪に関する記録作成

・軍に関係する犯罪の捜査と起訴

この司法軍警隊は各戦術区/軍管区に1個中隊ずつ配置された。

・第1戦術区/軍管区:第14司法軍警中隊(駐屯地不明)

・第2戦術区/軍管区:第24司法軍警中隊(ニャチャン)

・第3戦術区/軍管区:第34司法軍警中隊(サイゴン)

・第4戦術区/軍管区:第44司法軍警中隊(駐屯地不明)

※実際にはこれ以外にも存在した模様

▲司法軍警と思われる写真。後ろの文字は「司法軍警第31中隊ロンアン小隊」

▲背景の文字は「司法軍警タンウイン小隊」(中隊不明)

あとがき

第一共和国期の内容が薄いのが心残り。でも手元の資料はこれで弾切れです。

この手の部署に関する資料は探してもそうそう見つかるものではないので、運よく巡り合うことを祈るしかありません。

2023年05月27日

ベトナム空挺の歴代戦闘服

※2023年8月17日更新

ふと気が向いたので、ベトナム陸軍の華、空挺部隊の歴代の戦闘服をうちにある被服の写真でご紹介。

※2024年3月7日更新

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ふと気が向いたので、ベトナム陸軍の華、空挺部隊の歴代の戦闘服をうちにある被服の写真でご紹介。

裁断は別として、迷彩はほぼコンプリートしております。

▲フォクフン製2ポケット迷彩服型レプリカ

▲フォクフン製2ポケット迷彩服型レプリカ

1948~1954年頃:フロッグスキン迷彩&ウィンドプルーフ迷彩

ベトナム陸軍空挺部隊の前身であるフランス軍インドシナ落下傘中隊(CIP)および、CIPから改変されたベトナム空挺部隊では、フランス人兵士と同様に、米軍フロッグスキン(ダックハンター)迷彩、英軍ウィンドプルーフ(ブラッシュ)迷彩、およびそれらを上下で組み合わせて着用していました。

▲上衣がセスラー製、下衣がリアルマッコイズ製レプリカ

1951~1953年頃:TTA47(一般型)

1951年にベトナム陸軍に空挺部隊が発足した当初は、迷彩服ではなく、フランス軍の全軍共通戦闘服であるTTA47が着用されていました。

▲TTA47一般型上衣の実物

1951~1953年頃:TTA47(軽量型)

TTA47の熱帯地域向け仕様であるTTA47軽量型上衣も、一般型とともに着用されました。

▲TTA47軽量型上衣の実物

1951~1954年頃:TAP47(カーキ)

ベトナム空挺にはフランス軍空挺部隊向けのTAP47降下服も支給されましたが、当初はリザード迷彩ではなくカーキ単色であり、また着用例も僅かです。

1953~1950年代末:TAP47(リザード迷彩)

1953年になると、リザード迷彩のTAP47系戦闘服が広く普及し、TTA47と置き換わってきました。

なお、この服が戦闘服として実用されるのは1950年代末までですが、第一次インドシナ戦争末期の最も戦闘が激しい時期に使用されたこのリザード迷彩TAP47は、空挺部隊の誇りを示す伝統の被服として珍重され、パレード装や個人の礼装として1975年まで着用され続けました。(過去記事『いろんなTAP47』参照)

▲WPG製TAP47/52レプリカ

1954~1962年頃:TTA47(軽量型・リザード迷彩)

第一次インドシナ戦争末期の1954年には、リザード迷彩仕様のTTA47が登場し、1960年代初頭まで着用されました。

1961~1968年頃:ヒュエット迷彩

1961年にウィンドプルーフ迷彩を原型とするベトナム国産のヒュエット(ブラッドケーキ)迷彩服が登場し、以後リザード迷彩に代わって空挺部隊の標準戦闘服となります。なお空挺部隊の戦闘服に部隊章・胸章の縫い付けが始まるのは1964年末からです。

1964~1969年頃:ホアズン迷彩(初期ERDL/インビジブルリーフ)

米軍が1948年に開発したERDL迷彩は、当の米軍では不採用になった一方、その生地は軍事支援物資として1964年からベトナム軍に供与され、空挺・レンジャー・海兵隊・特殊部隊共通の迷彩服として大々的に着用されるようになりました。なお、ベトナムではその後に登場する色違いによる区別はなく、ERDL系迷彩は全てホアズン(Hoa Rừng)と呼ばれます。

また服の裁断はヒュエットと同じ(空挺型)が主でしたが、一部で海兵隊ザーコップ(タイガーストライプ)迷彩と同じ裁断(2ポケット迷彩服型)が採用され、これが陸軍での2ポケット迷彩服型被服の最初の例となります。

1967~1972年頃:ホアズン迷彩(66年型ERDL/グリーンリーフ)

米軍はかつて不採用としたERDL迷彩を1966年に改良し、改めて自軍の熱帯用戦闘服(TCU)に採用するとともに、ベトナムに送る迷彩服用生地もこの新型ERDL迷彩に切り替わりました。この新型ERDL迷彩は1967年以降ベトナム軍に広く普及し、インビジブリーフと置き換わりました。また裁断は最初から2ポケット迷彩服型が主です。

▲東京ファントム製レプリカ

1968~1975年:ホアズン迷彩(ベトナム国産ERDL/パステルリーフ/レンジャーエアボーンパターン)

それまでベトナム軍は迷彩服の生地を米国からの輸入に頼っていましたが、1968年になるとベトナム軍はERDL迷彩をコピー、配色を変更した国産迷彩服を採用し、以後この服が全軍共通の標準迷彩服として1975年の終戦まで多数着用されました。

なお裁断は当初は2ポケット迷彩服型でしたが、1972年には全軍の標準的な裁断として4ポケットやTCU型上衣が採用され、ホアズン迷彩もそちらに移行します。

2023年05月22日

5月のプチ撮影会

日曜日は仲間内でプチ撮影会を行ってきました。

合わせは上記のみで、あとはソロのコスプレです。

服は先日購入したĐLCH製のインビジブルリーフ(裁断は特注の空挺型)で、ライフルはJAC製M16A1改造のAR-15(コルト601)です。

その1:フランス植民地軍植民地歩兵連隊のベトナム兵 1950年代前半

これまで何度かフランス連合時代の歩兵部隊という設定で集まってきましたが、実は今まで特定の部隊を設定してきませんでした。

というのも、フランス連合軍はどの組織も(植民地軍も外人部隊もベトナム国軍も)皆同じフランス陸軍式の被服を着ており、また作戦中は部隊章を身に付けなかったので、軍装はほとんど同じだったからです。

そこで今回は作戦中だけでなく、略帽をかぶって植民地軍ですよアピールしてみました。

本当は階級章もあればなお良いんですが、この時代の仏軍の兵下士官級の階級章はレプリカが存在せず、自作も大変、と言うか材料が手に入らないので、まだ入手出来ていません。

でも後になって、TAP50ピストルベルトを付け忘れた事に気付く。完全再現ならず。トホホ・・・

その3:ベトナム陸軍空挺師団 1964-1967年頃

服は先日購入したĐLCH製のインビジブルリーフ(裁断は特注の空挺型)で、ライフルはJAC製M16A1改造のAR-15(コルト601)です。

この時期、空挺部隊の小銃はM1カービンやM1ガーランドが主でしたが、空挺部隊にはかつて1961~1962年にかけて米国より約400丁のコルト601が供与されており、この時の物が1960年代中頃まで散見されます。

2023年04月22日

軍装の進捗

その1:ベトナム陸軍空挺部隊(1964~1968年頃)

服のカット名は僕が勝手に名付けただけであり、また部隊によってカットが決まっていた訳でもありません。

なのでレンジャー部隊でも、インビジブル迷彩の上衣は主に空挺型が使用されていました。

その2:ド・カオ・チ中尉の夏季勤務服(1951~1954年頃)

当時の階級章は、ベトナム陸軍で最初に制定されたもの(1949~1955年)で、将校はフランス軍と同一のデザインでした。(過去記事『ベトナム陸軍の帽章・階級章』参照)

その3:タイ王国タハーンプラーン513部隊(1980年代前半)

すでに被服・装備類は最低限は揃っていますが、それに加えて、当時使用例の多い止血用ゴム管を56式弾帯のベルトに追加しました。

おまけ:ベトナム陸軍第3空挺大隊(1954年)

このカッコいい写真、昔から持っていたけど、よく見たら手持ちの物だけですぐに再現できる。

今度この軍装で写真撮ろっと。

Posted by 森泉大河 at

16:00

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│1945-1954│自作グッズ│1975-1989│被服・装備│ND/空挺│【タイ】

2023年04月09日

フランス連合軍のインドシナ少数民族部隊

I. 少数民族のフランス軍への参加

インドシナ各地に住む少数民族のフランス軍への参加は、フランスがインドシナを征服した直後の19世紀末から始まりました。

ベトナムでは千年以上に渡って、多数派のキン族(ベトナム人)が、征服した少数民族を搾取・迫害してきた歴史があり、少数民族は長年に渡って辛酸を舐めてきました。

そこに突然現れたのが、新たな支配者フランスでした。フランス人はインドシナにおいて絶対的な支配者として君臨する一方、彼らにとってはベトナム人も少数民族も同じ「インドシナ先住民」であり、その中においては優劣を設けませんでした。

むしろフランスにとっては、人口が多く、ナショナリズムを保持し、度々反乱を起こすベトナム人は警戒すべき相手でした。

一方、それまで国家を持っていなかった少数民族は、フランスの直接統治を受ける事でベトナム人による支配から脱する事ができると知り、むしろ積極的にフランスに協力する姿勢をとしました。

こうして19世紀末から少数民族の男たちはフランス植民地軍に兵士として参加し、フランスはその見返りに少数民族をベトナム人から保護しつつ教育や医療を提供するなどし、フランスと少数民族の結びつきは強まっていきました。

▲フランス植民地軍トンキン狙撃兵連隊(RTT)所属のトー族兵士 [1908年頃トンキン・ラオカイ]

▲フランス植民地軍南アンナン・モンタニャール狙撃兵大隊(BTMSA)第1ラーデ中隊所属のラーデ族兵士 [1936年]

II. 第一次インドシナ戦争期(1945-1954)

1945年8月の日本敗戦によって、ホー・チ・ミン率いるベトミンはベトナム民主共和国の独立を宣言しましたが、ベトナム民族主義を掲げるベトミンにとって、少数民族たちはフランスによる植民地支配に与する異民族でしかなく、ベトミン政府は「抗仏」の大義名分のもとに少数民族に対する弾圧を開始しました。

フランスがインドシナ再占領に乗り出すと、少数民族は再びフランスによる保護を受けるため、さっそくフランスへの協力姿勢をとります。またこの時期、フランス軍ではフランス人兵士の人員不足が深刻化していたため、フランス軍は少数民族を含むインドシナ先住民の大量採用を開始します。これによってベトナム人部隊はもちろん、少数民族部隊の規模も爆発的に拡大しました。(『ジェハ=ホーゼ大将 『ベトナミゼーション』:先住民のインドシナ戦争への参加』参照)

以下は第一次インドシナ戦争期に編成された少数民族部隊の一例です。

なお、ベトナマイゼーション(フランス撤退に伴うベトナム国政府への権限移譲)により、フランス軍内の少数民族部隊の一部はベトナム国軍へ移管されていきましたが、指揮官は依然フランス軍人が務めており、実質的にはフランス軍部隊のままでした。

タイ族

・フランス植民地軍タイ・パルチザン機動群(GMPT)

・フランス植民地軍第1、第2、第3タイ大隊

▲第3タイ大隊の兵士と家族 [1952年]

ムオン族

・フランス植民地軍第1ムオン大隊

・フランス植民地軍第2ムオン大隊→ベトナム陸軍第73歩兵大隊

▲第1ムオン大隊

モン族およびタイ族

・フランス植民地軍混成空挺コマンド群(GCMA)

ヌン族

・フランス植民地軍第1ヌン大隊→ベトナム陸軍第57歩兵大隊

・フランス植民地軍トンキン沿岸大隊→ベトナム陸軍第72歩兵大隊

・フランス外人部隊第5外人歩兵連隊第4大隊→ベトナム陸軍第75歩兵大隊

・ベトナム陸軍第6砲兵大隊

(『【改訂版】在越ヌン族の戦史』参照)

▲ヌン族部隊を閲兵するヴォン・アーシャン(中央)とフランス人将校

デガ(南インドシナ・モンタニャール)

・ベトナム陸軍第1~9山岳大隊

(『デガの歴史 古代~1954年』参照)

III. アルジェリア戦争期:コマンド・ダムサン(1956-1960)

1954年7月、フランスはインドシナからの撤退を決定し、第一次インドシナ戦争はベトミンの勝利に終わります。

これによりホー・チ・ミン政権下に置かれた北部の少数民族自治区(皇朝疆土)が消滅したのはもちろん、翌年には南ベトナムのゴ・ディン・ジエム政権も皇朝疆土を廃止し、少数民族は南北共に再びベトナム人の支配下に置かれる事となりました。

こうした状況を受けて、フランス連合軍に所属していた少数民族兵の中には、ベトナム人の支配下に下るくらいならばと、生まれ故郷を捨ててフランス軍と共にベトナムを去る者もあらわれました。

こうしてフランス軍に残留したインドシナ先住民兵士は、インドシナに続いて独立戦争が勃発したアルジェリアに送られ、1956年11月、マルニアにて『極東コマンド(Commando d'Extême-Orient)』、通称『コマンド・ダムサン(Commando Dam San)』として統合されます。

その後コマンド・ダムサンは1957年に植民地軍空挺部隊所属となり、翌1958年3月には第1外人落下傘連隊麾下のコマンド部隊としてシェルシェルからポアント ルージュの沿岸地域、 ワルセニス山地等で、アルジェリア人武装勢力との戦いに臨みました。

コマンド・ダムサンは「インドシナ先住民」という大きなくくりでまとめられていたものの、実際には多民族混成部隊であったため、部隊は民族ごとの4つの戦闘小隊に分けられていました。

・第1小隊:ラーデ族

・第2小隊:ジャライ族

・第3小隊:カンボジア人

・第4小隊:ヌン族(トー族やタイ族、ベトナム人もこの小隊か?)

人員は総勢197名(変動あり)で、その内訳は以下の通りです。

・デガ=南インドシナ・モンタニャール(主にラーデ族及びジャライ族):109名

・カンボジア人(カンボジアおよび在越クメール族):29名

・ヌン族:28名

・トンキン人(北部キン族=ベトナム人):13名

・コーチシナ人(南部キン族=ベトナム人):7名

・トー族:5名

・アンナン人(中部キン族=ベトナム人):4名

・タイ族:2名

[比率]

・デガ=南インドシナ・モンタニャール(主にラーデ族及びジャライ族):55%

・タイ系=北インドシナ・モンタニャール(ヌン族・トー族・タイ族):18%

・カンボジア人(カンボジアおよび在越クメール族):15%

・ベトナム人:12%

IV. コマンド・ダムサン解散後(1960~)

1960年、コマンド・ダムサンは解散し、以後フランス軍にインドシナ人部隊が編制される事はありませんでした。

この時、元コマンド・ダムサンの兵士たちはフランス国籍を取得し、以後正規のフランス軍人としてそれぞれの道を歩んでいく事となります。

数々の激戦を経験した元コマンド・ダムサン隊員の能力は折り紙付きであり、隊員たちはフランス軍屈指のエリート部隊である海外落下傘旅団や第1海兵歩兵落下傘連隊(1er RPIMa)等に転属し、マダガスカルやセネガルでの任務に当たりました。

▲1er RPIMaの式典に集まった元コマンド・ダムサン/1er RPIMaベテラン[2017年フランス]

Posted by 森泉大河 at

13:42

│Comments(0)

│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│モン族│コマンド│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │ヌン族│デガ

2023年04月02日

春のインドシナ撮影会

先週末予定していた撮影会が雨で延期となり、今日ようやく開催できました。

こうしてみんなで集まって軍装で撮影を行うのは去年の10月以来半年ぶりです。

そう考えると、この遊びができる期間って結構短いんですね。

今回のテーマは第一次インドシナ戦争におけるフランス連合軍ベトナム人部隊の空挺および歩兵部隊です。

(所属が植民地軍でも外人部隊でもベトナム国軍でも、軍装はほとんど変わらないので、細かい部隊設定はしていません)

①空挺部隊(1954年頃)

②歩兵部隊(1950年頃)

やはり4人も居ると、写真にした時に絵になりますね。良い写真が沢山取れて大満足です。

前日の土浦駐屯地に続き、久しぶりに遊び倒した二日間でした。

2023年02月15日

作成中の服

こう寒いと外で撮影会をする気にならないので、冬は物品収集に専念してます。

その中で、まだ一式は揃っていませんが、完成する目途が立った軍装を予告的に公開。

①ベトナム陸軍第1空挺大隊 副大隊長ド・カオ・チ中尉 夏季勤務服(1951-1954年)

▲左から2番目がド・カオ・チ

僕の一番好きなベトナム軍人であるド・カオ・チ大将の中尉・第1空挺大隊時代の夏季勤務服を作成中。

上着は米軍半袖チノで代用。第1空挺大隊の徽章・ベレー章は過去記事『ステホ10』の時に揃えてあるので、あとは階級章を自作すればすぐにできそうです。

タイの刺繍屋にオーダーしていた徽章一式がようやく完成したと知らせが来ました。ここまでの道のりは長かったんですよ。②ベトナム陸軍特殊部隊(1963-1964年)

発足当初の特殊部隊(LLĐB)の軍装です。

LLĐBはジエム総統直属の特務機関として仏教徒危機で学生とかお坊さんをボコボコに殴ってたら、ミン将軍のクーデターでLLĐB司令タン大佐はジエム総統もろとも暗殺。発足から1年経たずしてLLĐB本部は解体。翌年には新体制下で再スタートできたけど、ベレー・徽章類はその時変更となったので、この黒ベレーはとても短命に終わったスタイルです。(過去記事『LLĐBのベレー』参照)

服は民生ハンティングウェアですが、60年初頭の特殊部隊では同型の米国製ハンティングウェアが多数使われていたので、無改造で使うものありだと思っています。

③ベトナム派遣タイ陸軍義勇連隊クイーンズコブラ(1967-1968年)

バンコクにベトナム戦争時代に実際にこれらの徽章を作っていた刺繍屋があるので、そこに頼もうと思っていたら、店主が高齢で、コロナが怖くて店を閉めてしまったそうなんです。なので店を探すところからやり直し。

幸いタイの友人がバンコクではない他の街に古い刺繍屋を見つけてくれたので、そこに頼むことが出来ました。到着が待ち遠しい!

2023年01月29日

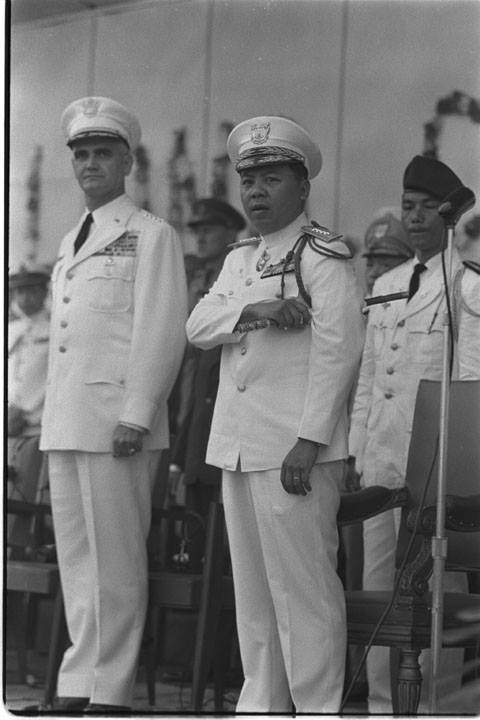

フランス連合期の民族自治区

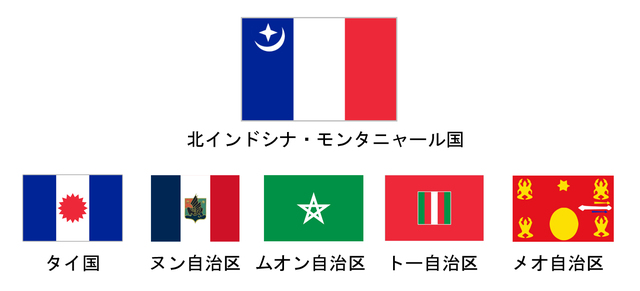

第一次インドシナ戦争が開戦して間もない1946年、フランスはベトナム領内の少数民族から支持を得るために、二つの広大な民族自治区を設定しました。それが『北インドシナ・モンタニャール国』と『南インドシナ・モンタニャール国』です。この二つの自治区は1950年に『皇朝疆土』と名前を変えつつ、フランスの後ろ盾をもって1954年及び1955年まで存在していました。

以下は、それらフランスが設定した民族自治区の概要です。

【1946-1948】

1946年5月、アンナンのタイグエン(中部高原)地方に南インドシナ・モンタニャール国が発足。

同年12月、トンキン北部山岳地帯に北インドシナ・モンタニャール国およびこれを構成する5つの自治区が発足。

両自治区は形式的にはベトナム臨時中央政府に属しているが、実際にはフランスの間接統治下にある。

フランス統治

│

├─ベトナム臨時中央政府(トンキン・アンナン連合)

│ │

│ ├─①一般行政区

│ │

│ ├─②北インドシナ・モンタニャール国

│ │ │

│ │ ├─タイ国(タイ自治区)

│ │ │

│ │ ├─ヌン自治区(ハイニン自治区)

│ │ │

│ │ ├─ムオン自治区

│ │ │

│ │ ├─トー自治区

│ │ │

│ │ └─メオ自治区

│ │

│ └─③南インドシナ ・モンタニャール国

│

└─①コーチシナ自治共和国

【1948-1950】

1948年、ベトナム臨時中央政府とコーチシナ自治共和国が合併し、ベトナム国政府が発足。

南北のインドシナ・モンタニャール国は引き続きフランスの間接統治下にある。

ベトナム国

│

├─①一般行政区

│

├─②北インドシナ・モンタニャール国

│ │

│ └─5自治区

│

└─③南インドシナ ・モンタニャール国

①一般行政区

主にキン族(ベトナム人)が住む地域。

②北インドシナ・モンタニャール国(Pays Montagnard du Nord-Indochinois)

トンキン北部山岳地帯に設定された自治区。主にタイ系諸民族の住む地域。

民族ごとにタイ国(タイ族)、ヌン自治区(ヌン族)、ムオン自治区(ムオン族)、トー自治区(トー族)、メオ自治区(モン族)から成る。

③南インドシナ ・モンタニャール国(Pays Montagnard du Sud-Indochinois)

アンナンのタイグエン(中部高原)地方に設定された自治区。主にデガ諸民族(マレー・ポリネシア語族およびモン・クメール語族)の住む地域。

【1950-1954】

1950年、南北のモンタニャール国が正式にベトナム国の領域に編入され、『皇朝疆土』へと改名される。

これはベトナム国政府ではなくベトナム皇帝(バオダイ帝)の直轄領であり、皇帝が少数民族に下賜する形で、それまでの民族自治区を継承した。

ベトナム国の一部ではあるものの、政府の施政からは独立しているため、事実上フランスによる間接統治のままである。

ベトナム国

│

├─①一般行政区

│

├─②皇朝疆土(北部)

│ │

│ └─5自治区

│

└─③皇朝疆土(タイグエン)

①一般行政区

ベトナム国政府の施政下にある領域。主にキン族(ベトナム人)が住む地域。

②皇朝疆土(北部)(Hoàng triều Cương thổ)

皇帝直轄領。北インドシナ・モンタニャール国を継承したタイ系諸民族の自治区。

北インドシナ・モンタニャール国を構成した5つの自治区も存続している。

③皇朝疆土(タイグエン)(Hoàng triều Cương thổ)

皇帝直轄領。南インドシナ・モンタニャール国を継承したデガ諸民族の自治区。

ちなみに、かの『ディエンビエンフーの戦い』が行われたディエンビエンフーは、北部の皇朝疆土(旧北インドシナ・モンタニャール国)タイ国領内に位置し、住民のほとんどが黒タイ族で構成されている地域でした。また要塞にはフランス植民地軍に所属するタイ族歩兵部隊2個大隊(第2および第3タイ大隊)が駐屯していました。

▲フランス連合軍ディエンビエンフー駐屯部隊と、周辺に住むタイ族住民 [1954年]

▲ディエンビエンフーに駐屯するフランス植民地軍タイ大隊兵士 [1953年]

ジュネーブ協定後

1954年7月のジュネーブ協定によって第一次インドシナ戦争は終結しましたが、それと同時にベトナムの北緯17度線以北はホー・チ・ミンが支配する北ベトナム領となり、その中に取り残された北部の皇朝疆土はすぐさま解体されました。

その後、北ベトナムではあらためてタイ系民族の自治区が設定されましたが、それに関連する資料はベトナム共産党が公表している物しか無いので、その実態については分かりかねます。ただ、一般国民(キン族)すらまともに人権の無い共産主義政権の下で、フランスに協力していた少数民族がどう扱われたかは想像に難くないでしょう。

一方、南ベトナムのゴ・ディン・ジエム政権もタイグエンの皇朝疆土を1955年に廃止し、デガによる自治は終わりを迎えます。

その後デガは南インドシナ・モンタニャール国の復活を求めて1958年の『バジャラカ運動』、1964年の『フルロの反乱』などを行いますが、これらの抵抗は政府軍に鎮圧されます。

しかし同時期、デガを含む南ベトナム領内の少数民族を反共戦力として活用するCIDG計画の存在によって、アメリカが南ベトナム政府と少数民族との間を仲裁した事から、南ベトナム政府は少数民族側に譲歩せざるを得なくなり、1960年代末にはタイグエン(旧南インドシナ・モンタニャール国)においてデガによる事実上の自治が再開されます。

しかしこれも、1975年にサイゴンが陥落しベトナム全土がベトナム共産党の支配下に堕ちるとあえなく終了し、その後は共産政権によるデガへの壮絶な報復・弾圧が行われます。

※詳細については以下の関連記事参照

2023年01月08日

ダラットの徽章

※2023年1月9日更新

※2023年1月16日更新

※2024年4月12日更新

関連記事:ダラットの大礼服

第1次インドシナ戦争からベトナム戦争期にかけてのベトナム軍(ベトナム国軍・ベトナム共和国軍)士官学校「ダラット」の徽章についてまとめました。

※この士官学校の校名は、ベトナム士官学校→ダラット統合武備学校→ベトナム国家武備学校と時代によって移り変わっていますが、この記事では「ダラット」で統一します。

※士官課程第1期および2期のみ、ダラットではなくトゥアティエン省フエ市ダップダのベトナム士官学校時代に実施されました。

※同じくダラット市には政治戦士官を養成するダラット政治戦大学が存在しましたが、これは本記事で言う「ダラット」とは別の学校です。

I. 校章

①第1~2期(1948年~)

未確認

②第3期~(1950年~)

仏軍式の金属製バッジを右胸ポケットに佩用する。

③1959年~

校名がベトナム国家武備学校に改称。米軍式の布製パッチを左袖に佩用する。

II. 帽章

①第1~11期(1948年~)

ダラット独自の帽章は制定されず、陸軍(ベトナム国軍陸軍)帽章が用いられる。またダラット学生は黒または濃紺色ベレーを常時着用するが、ベレー章は制定されていない。

▲制帽章(上)、ベレー章なし(下)

②第12~31期(1955年~)

赤地の制帽章が制定される。また後(1959年より後)にベレー章も制定される。

▲制帽章(上)、ベレー章(下)

III. 士官候補生章/学年章

階級章に相当。任官前の士官候補生(Sinh Viên Sĩ Quan)は正式な軍人ではなく、階級を持たない。ただし士官候補生である事を示す『α(アルファ)』の意匠の徽章を階級章と同様に着用する。またこの徽章は学校ごとにデザインが異なる。

①第1~11期(1948年~)

初代のダラット士官候補生章は正肩章のみ。台布色は黒で、アルファの上に龍の刺繍が施されている。当時の教育期間は1年未満であったため、学年による等級は無い。

②第12~31期(1955年~)

台布色が赤色に変更される。また服装に応じて正肩章(準礼服・外出服)、略肩章(勤務服)、襟章(作戦服)、胸章(作戦服で襟に指揮官章が付いている場合)の4種が使い分けられる。

さらに教育期間が延長され、最終的に4年制となったため、学年による等級が設定される。2年生以降アルファの下に線が追加され、4年生で3本線となる。

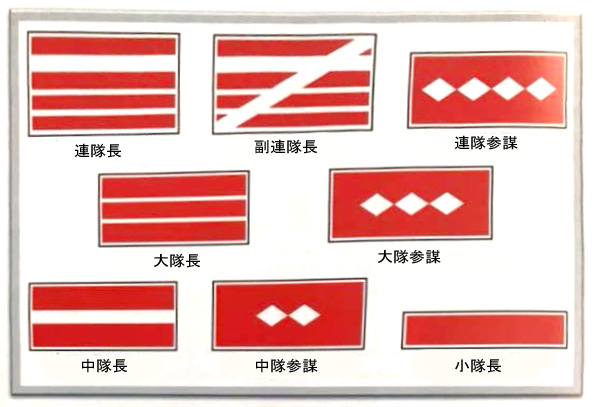

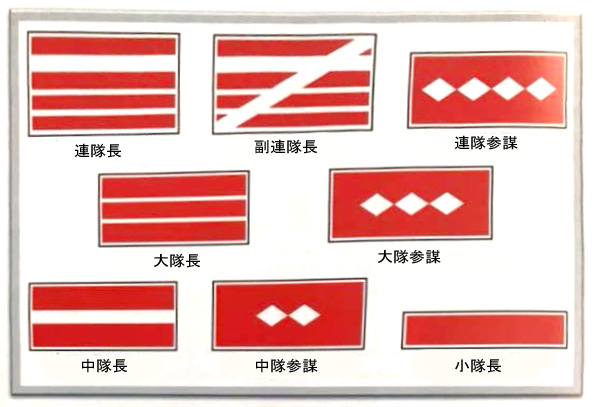

IV. 学生隊指揮官章

第12期から学生隊内での役職を示す指揮官章が制定される。

①第12~21期(1955年~)

作業着(作戦服)および外出服の両襟に佩用される学生隊指揮官章は以下の通り。

▲第17期生の参謀(モノクロのため等級不明)

②第22期(1965年~)

第22期以降の学生隊指揮官章は、ブルゾンまたはジャケット着用時(冬季大礼服・冬季準礼服・冬季勤務服・冬季外出服・夏季外出服)のみ両襟に佩用される。なお1965年に制定された指揮官章は第22期のみ用いられた。

③第23~31期(1966年~)

第23期から改定された学生隊指揮官章は1975年の終戦まで使用された。

▲連隊参謀(左)、連隊長(右)

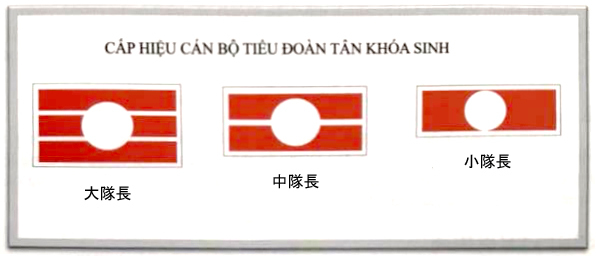

V. 初年生教育隊指揮官章

ダラットでは初年生への教育は上級生が担い、学生隊とは別に、初年生教育隊における指揮官章が設定された。

(採用時期は未確認だが、デザインが1965年制定学生隊指揮官章と似ているので、同時に制定かも?)

▲ 初年生教育隊小隊長。胸の徽章は学年章(2年生)

VI. 部隊感状

ダラットは学校の部隊感状として英勇章飾緒 (Dây Biểu Chương "Anh Dũng Bội tinh")を佩用する。

英勇章飾緒については過去記事『英勇章部隊感状と飾緒について』参照

2022年11月12日

【改訂版】在越ヌン族の戦史

※2022年11月15日更新

過去に何度かベトナム在住ヌン族の戦史について記事にしてきましたが、内容にいくつか誤りがあったので、あらためて記事にしました。

中世~近代

ヌン族(儂族)は元々、中国南部に住むタイ系(現代中国ではチワン族と分類)の少数民族であり、客家語(中国語の方言)を主要言語とした。

またヌン族の一部は16世紀ごろから戦乱続きの中国を逃れて南下し、現在のベトナム北東部の山岳地帯にも広まった。ベトナムに移住したヌン族は、同じタイ系民族でベトナム北西部山岳地帯に住んでいるモン族らと連携し、山岳地帯の支配を目論むベトナム人(キン族)と戦ったが、最終的にキン族に敗れて大南国(阮朝ベトナム)の支配下に降った。

仏領インドシナ期(1860年代-1945)

1860年代、フランスによるインドシナの植民地化が進む中で、フランス人は中央タイ系山岳民族のヌン族(北東部)、モン族・トー族・ムオン族(北西部)を総称して『北インドシナ・モンタニャール』と呼んだ。(※同じくベトナム中部高原に住むデガ諸部族は南インドシナ・モンタニャールと呼ばれたが、単に山岳地帯に住んでいるからモンタニャールと呼ばれただけで、その文化・構成民族は北部のタイ系とは全く異なる)

1885年の天津条約によってフランス領インドシナの領域が確定すると、ヌン族の住む地域は正式に清国領・フランス領に分断された。しかし国境のある山岳地帯は両政府の支配が行き届いては居らず、ヌン族は依然として中国・ベトナムにまたがって生活していた。 またヌン族は元々は山岳地帯に住んでいたが、20世紀前半までにその生活範囲をトンキン湾沿岸にも広げており、中国・ベトナム間での海洋貿易を行うようになっていた。また貿易の拡大に伴い中国との密貿易を行うヌン族の犯罪組織も巨大化し、ヌン族はフランス人から『中国の海賊』と呼ばれ警戒された。

インドシナの植民地化が完了した後も、ベトナム人には強いナショナリズムが残っており、インドシナ植民地政府は常にベトナム人の反乱を警戒しなければならなかった。一方、それまで国家を持たずベトナム人から抑圧される側だった少数民族は、フランスに協力する事で政府による保護と一定の自治を得ることが出来た事から、フランスとの結びつきを強めた。少数民族のエリート層はフランス軍の士官学校で教育を受け、同民族で構成された植民地軍部隊の指揮権を与えられた。こうした中で、ベトナム北東部のハイニン省ではヌン族の部隊が結成されるとともに、フランス軍所属のヌン族将校が誕生した。

第二次世界大戦末期の1945年3月、インドシナ駐留日本軍が『明号作戦』を発動し、フランス植民地政府およびフランス軍への攻撃を開始した。これに対し、フランス植民地軍に所属するヌン族将校ヴォン・アーシャン大尉はヌン族部隊を率いて日本軍と交戦するが、部隊は敗退し、他のフランス軍部隊と共に中国領内の十万大山山脈に潜伏する。

▲晩年のヴォン・アー・シャン(黃亞生 / Vòng A Sáng)

1902年ハイニン省生まれのヌン族。1914年にフランス軍ヌイデオ幼年学校に入学し、フランス本土のフレジュス士官学校を経て1935年に植民地軍少尉に任官。後に第1ヌン大隊長、第57歩兵大隊長、第6歩兵師団長、ヌン自治区指導者を歴任し、1967年からはベトナム共和国の国会議員としてヌン族及び北ベトナム出身者への支援に尽力した。1975年、サイゴン陥落により家族と共にベトナムから輸送船で脱出するが、5月2日に海上で死去。

第一次インドシナ戦争期(1945-1954)

1945年8月、日本が連合国に降伏すると、ホー・チ・ミン率いるベトミンは9月2日にベトナム民主共和国の成立を宣言する。ベトミン政権はベトナム民族主義の名の下に、それまでフランスに協力的だった少数民族への迫害を開始した。また同時に、中国軍(国民革命軍)が国境を越えてベトナムに侵入し、モンカイを含むハイニン省の複数の都市が中国軍に占領された。

ベトナム・中国国境に位置するハイニン省モンカイは、ヌン族の経済を支える海洋貿易の拠点であり、多くのヌン族が生活していた。ヴォン・アーシャン大尉率いるヌン族部隊は、インドシナの再占領を目指すフランス政府の後押しを受けてモンカイ奪還を目指し、中国広西省防城から船でトンキン湾を渡り、コートー島に上陸、その地をモンカイ奪還作戦の拠点とした。

その後、フランス軍にはベトミンと戦うため数百人のヌン族の若者が新たに加わり、1946年1月にトンキン沿岸隊大隊(Bataillon des forces cotieres du Tonkin。後の第72歩兵大隊)が発足した。これらヌン族部隊はヴォン・アーシャン大尉の指揮下でベトミン軍と交戦し、1946年8月までにモンカイからベトミンおよび中国軍を駆逐する事に成功、ハイニン省はフランス軍(ヌン族部隊)の勢力下に復帰した。このモンカイ奪還はヌン族にとって輝かしい勝利であり、1945年にヴォン・アーシャン大尉が部隊を率いて中国から帰還した際に使用した帆船『忠孝』は、 後にヌン自治区およびフランス軍ヌン族部隊のシンボルとなる。

▲中国・ベトナム国境付近の地図

第二次大戦後、フランスは少数民族をフランスの勢力下に留めるため、各民族に自治区を与えていった。その中でヌン族には1947年にヌン自治区(ハイニン自治区とも)が与えられ、その政治指導者にヴォン・アーシャンが選任された。その3年後の1950年にヌン自治区はベトナム国に『皇朝疆土(Hoàng triều Cương thổ)』として編入されるが、皇朝疆土はベトナム国国長(=阮朝皇帝)バオ・ダイが少数民族に下賜した土地という意味で、実質的な自治領として1954年まで機能した。

▲ヌン自治区(ハイニン自治区)旗

1951年3月、CEFEO(極東フランス遠征軍団)内にはヴォン・アーシャンを指揮官とする『第1ヌン大隊(1er Bataillon Nùng / Bataillon des becs d’ombrelles)』が新たに設立された。この第1ヌン大隊は翌1952年7月1日、ベトナム国軍に編入され、『第57歩兵大隊』(第5ベトナム師団隷下)へと改名される。

同様に1953年3月1日には、ヌン族で構成されたフランス外人部隊第5外人歩兵連隊第4大隊がベトナム国軍に編入され『第75歩兵大隊』へと改名された。以後、ベトナム国軍内にヌン族で構成された歩兵大隊(ヌン大隊)が複数編成される。

▲ヌン族部隊を閲兵するヴォン・アーシャン(中央)とフランス人軍将校

▲CEFEO/ベトナム国軍所属のヌン族部隊章の例

しかし1954年、ジュネーブ協定により第一次インドシナ戦争が終結すると、ベトナム国の国土の北半分がベトミン側に明け渡される事が決定する。これによりヌン自治区は消滅し、十数万人のヌン族がホー・チ・ミン政権による報復を恐れて中国やラオスに避難した。この中でヴォン・アー・シャン大佐は、ヌン大隊の将兵およびその家族数千人を率いて南ベトナムに避難した。一方、北ベトナムに残留したヌン族の多くは迫害を恐れてホー・チ・ミン政権に恭順した。

▲北ベトナム領から脱出するヌン族難民(1954年)

※以下で「ヌン族」と呼ぶのは、1954年に南ベトナムに移住したヌン族グループです。

ベトナム共和国軍ヌン師団(1955-1958)

1955年、ベトナム陸軍は南ベトナムに退避した各ヌン大隊を統合し、ヴォン・アーシャン大佐を師団長とする第6歩兵師団(通称『ヌン師団』)を創設した。その後第6歩兵師団は第6野戦師団、次いで第3野戦師団へと改名される。

しかし1956年、ベトナムにおけるフランスの影響力排除を目指すベトナム共和国総統ゴ・ディン・ジェムは、ヴォン・アーシャン大佐をフランス・シンパと見做し、軍から追放する。以後、ヴォン・アーシャンが軍に復帰する事は無く、民間人として政治活動に専念した。

▲第3野戦師団部隊章

同年10月、ヴォン・アーシャン大佐の後任としてファム・バン・ドン大佐が第3野戦師団師団長に就任する。ドン大佐の第3野戦師団への異動はジェム総統との確執から来る左遷であったが、それでもドン大佐は第3野戦師団のヌン族兵士の心をつかみ、ヌン族はドン大佐に強い忠誠心を抱いた。

しかし、これにジェム総統は危機感を覚え、ドン大佐の権勢を削ぐため、1958年3月にドンを師団長から解任する。英雄ヴォン・アーシャンに続いてファム・バン・ドンまでもが更迭された事で、ヌン族将兵はジェム政権に強く反発し、その結果大量のヌン族兵士が政府軍から離脱した。

その後、軍を抜けたヌン族兵士はドン大佐の私兵兼傭兵へと転身し、その一部は中国キリスト教難民がカマウで組織した武装組織ハイイェンに参加した。

▲ファム・バン・ドン(Phạm Văn Đồng)

ファム・バン・ドン少将自身はキン族(ベトナム人)だが、妻はヌン族であり、ヴォン・アーシャン同様第2次大戦中からヌン族将兵を率いてきた事から兵の信頼を集め、ヴォン・アーシャンに続くヌン族の軍事指導者となった。ジェム政権崩壊後は第7歩兵師団長、サイゴン軍政長官兼首都独立区司令を務めるが、1965年のクーデターにより失脚し、軍の第一線から退く。しかしその後も自宅をヌン族傭兵組織の司令部兼駐屯地とし、その兵力をベトナム共和国軍やアメリカ軍の特殊部隊に貸し出す事で、強い政治的影響力を維持した。また1969年には国会議員に転身し、1974年までグエン・バン・テュー政権で復員省長官を務めた。

グリーンベレーとの傭兵契約(1961-1970)

アメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーは1961年からベトナム共和国領内にてCIDG計画を開始し、各地に特殊部隊キャンプを建設した。当初これら特殊部隊キャンプの守備は、それぞれのキャンプを構成するCIDG隊員や現地採用のベトナム人警備員が担っていたが、中には士気の低い者や敵側に内通している者も少なくなく、共産軍の攻撃によってキャンプは度々陥落の危機に陥っていた。

一方、アメリカ軍から『Chinese Nung』と呼ばれたファム・バン・ドン将軍麾下のヌン族傭兵は、その戦闘経験と忠誠心で高い評価を得ており、各地の特殊部隊キャンプには次第に、現地のCIDGとは別にヌン警備隊(Nung Security Forces)やヌン強襲隊(Nung Strike Force)が設置された。そして1964年には、ベトナムにおけるグリーンベレーの総本部であるニャチャンの第5特殊部隊群本部の守備もヌン警備隊が担うまでに拡大した。

CIDG兵のほとんどはもともと軍隊経験の無い素人であった為、グリーンベレーが一から訓練を施さなければならなかったが、ヌン族兵はつい最近まで正規のベトナム陸軍軍人であった者が多かった為、傭兵として申し分ない能力を持っていた。その為グリーンベレーにおけるヌン族傭兵の需要は高まり続け、ヌン族はマイクフォース、プロジェクト・デルタ、NKTコマンド雷虎などのグリーンベレー/MACV-SOG指揮下のコマンド部隊に大々的に雇用され、1960年代を通じて大きな活躍をした。

なお、全てのヌン族兵士が傭兵であったわけではなく、一定数はベトナム共和国軍に所属する正規の軍人であった。(過去に紹介した元NKT/第81空挺コマンド群のダニエルおじさんもヌン族ですが、士官学校を卒業した正式な陸軍将校です。)

▲ナムドン特殊部隊キャンプ ヌン強襲隊(ヌン第1野戦大隊)[1964年]

▲第5マイクフォース(第5特殊部隊群本部ヌン警備隊から発展)

▲プロジェクト・デルタBDA(爆撃効果判定)小隊

▲NKT雷虎CCN偵察チーム・クライト

アメリカ軍撤退後(1970-)

1968年以降、ベトナマイゼーションに伴いアメリカ軍はベトナムからの撤退を進め、1970年代初頭にはヌン族が参加していたグリーンベレー関連組織のほとんどは活動を終了した。

またこの時期、共産軍の主力は南ベトナム領内のゲリラ(解放民族戦線)から、南進したベトナム人民軍へ移り変わり、その戦力は大幅に増大していた。戦争の敗北はすなわちベトナム全土の共産化を意味しており、ヌン族にとってもベトナム共和国の存続は死活問題となっていた。そしてヌン族は自ら正式なベトナム共和国軍部隊へと復帰し、1975年まで共産軍への抗戦を続けた。

しかし最終的に戦争は共産軍の勝利に終わり、ヌン族は1954年以来2度目の離散を余儀なくされた。以後、ヌン族による組織的な武装闘争は行われていない。

▲1975年以降ベトナムから脱出した在米ヌン族将兵の戦友会 [1994年]

(参考サイト)

Posted by 森泉大河 at

18:46

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│1939-1945│LLĐB/特殊部隊│植民地軍 │ヌン族│【ベトナム史】

2022年10月17日

初デンクロ

※2022年10月18日更新

日曜日にDANGER CLOSEというイベントに参加してきました。

サバイバルゲームフィールドGERONIMO様撮影のアルバムはこちら

僕はエアガン戦には参加しなかったので、午前中は友人と1970年代のFANK第294大隊*のコスプレして駄弁ってました。

友人手作りのクメール共和国国旗が非常にイカれ・・・イカしています。

※第294大隊の部隊名を正確に言うと「クメール陸軍第6歩兵旅団群第23歩兵旅団第294猟兵大隊」です。

帰宅後、著者のConboy先生に「俺等がこうなったのはあんたのせいだ!」と、この写真を送り付けました。喜んでいただけました(笑)

午後は時代を20年遡って、今回のイベントのテーマである1954年の「ディエンビエンフーの戦い」に合わせて、ベトナム国軍第5空挺大隊(フランス連合軍第5ベトナム空挺大隊)に衣替え。

(第5空挺大隊については過去記事『ディエンビエンフー陥落から64年』参照)

今回着たWPG製リプロのTAP47/52降下服は迷彩の色を乗せる順番が間違っているので、友人たちは迷彩を手描きで描き直したり染め直したりして改善していますが、僕はまだそこまでやる気が出ないので、買ったままの状態で着ています。

お昼にGERONIMO特性の美味しいマトンカレーを食べ過ぎて、動けなくなった人が続出した(僕もその一人)ので、午後はエアガン戦をやめてフィールドの中で撮影会を行いました。塹壕がとても良い感じです。

また、フランス側とほぼ同数のベトミン軍が集まった事は正直驚きであり、とても良いものが見れました。

2022年09月27日

夏季ベレー

※2022年9月29日更新

1950~60年代、フランス軍では夏季/熱帯地域用に、カーキ/ベージュ色コットン生地製の『夏季ベレー(Béret d'été)』が広く使われていました。

こちらは僕の手持ちの夏季ベレー(実物)です。

僕はこのベレーを第一次インドシナ戦争期のフランス連合軍コスプレに使うつもりで持っていたのですが、当時の写真を見ていると、どうも革製スエットバンドを備えるこのタイプは少数派であり、大半はスエットバンドが帽体と一体の布製だったように見受けられます。

後述するデスボランティアさんに聞いた話では、上の革製スエットバンドの物はフランス本土製の正規品である一方、第一次インドシナ戦争期によく見られるスエットバンド一体型の物は極東(インドシナ)現地で生産された物だそうです。

▲フランス植民地軍第5ラオス猟兵大隊[1950年代]

▲ベトナム国衛兵隊[1951年ハノイ]

また、1954年に第一次インドシナ戦争が終結し、その後インドシナ諸国がフランス連合から脱退すると、ベトナム・ラオスでは夏季ベレーは使用されなくなりますが、クメール(カンボジア)だけは引き続き使用し続けており、1970年代前半の(第一次)カンボジア内戦期においてもクメール国軍で広く着用されていました。

▲クメール国軍[1970年]

そして、何でも作っちゃうデスボランティアさんは、なんと、その極東製夏季ベレーのレプリカを製作・販売されました!

僕は先日ビクトリーショウでそれを見つけて迷わず購入。

▲デスボランティア製 極東製夏季ベレーのレプリカ

これで第一次インドシナ戦争期のフランス連合軍の被り物はほぼコンプリートできました。