2024年05月30日

エラーパッチ

※2024年6月1日更新

※2024年6月8日更新

ベトナム戦争期のベトナム共和国軍の部隊パッチの多くはシルク織り(所謂BEVO織り)製であり、機械で自動的に大量生産された物でした。

そしてこれらの中には稀に、貨幣のエラーコイン・エラー紙幣のように、エラー品のパッチが混入していたことが国内外のコレクターの方々が公開している情報から確認できます。

今回はそうしたエラーパッチの例を紹介いたします。(画像は全て引用です)

画像は左が正常、右がエラー品です。

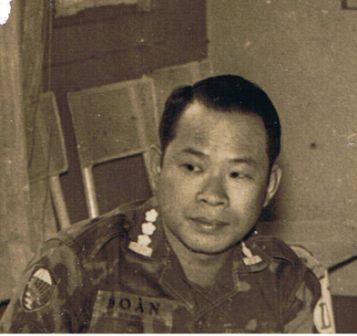

①陸軍レンジャー部隊(Dennis Kim氏コレクション)

見ての通り、完全に黒い糸が無くなっています。糸を機械にセットし忘れたか、織り出し中に糸が途切れてしまったようです。顔面蒼白でちょっと怖いです。

②海兵隊2ndタイプ(阮空挺氏コレクション)

こちらは黄色い糸がありません。

このパッチは実際に軍服に縫い付けられ着用されている例が確認されています。

▲1972年フエ

③陸軍第81空挺コマンド群(出典不詳)

このパッチは糸の入れ忘れではなく、黒と赤の糸を逆に機械にセットしてしまったようです。

このエラーパッチの画像はずいぶん昔からネット上で広まっており、一部のマニアがこれを実在する正式なデザインだと勘違いして紹介している例も見た事があります。

国家が細心の注意を払って作る貨幣ですらエラー品が出回るのですから、戦時中の軍隊のパッチでこのようなミスが発生する事自体は驚くに値しないでしょう。

ただし、元々エラー品だけあって現存するエラーパッチは極めて少ないので、これはこれで貴重な資料の一つと言えるかもしれません。

2023年02月15日

作成中の服

こう寒いと外で撮影会をする気にならないので、冬は物品収集に専念してます。

その中で、まだ一式は揃っていませんが、完成する目途が立った軍装を予告的に公開。

①ベトナム陸軍第1空挺大隊 副大隊長ド・カオ・チ中尉 夏季勤務服(1951-1954年)

▲左から2番目がド・カオ・チ

僕の一番好きなベトナム軍人であるド・カオ・チ大将の中尉・第1空挺大隊時代の夏季勤務服を作成中。

上着は米軍半袖チノで代用。第1空挺大隊の徽章・ベレー章は過去記事『ステホ10』の時に揃えてあるので、あとは階級章を自作すればすぐにできそうです。

タイの刺繍屋にオーダーしていた徽章一式がようやく完成したと知らせが来ました。ここまでの道のりは長かったんですよ。②ベトナム陸軍特殊部隊(1963-1964年)

発足当初の特殊部隊(LLĐB)の軍装です。

LLĐBはジエム総統直属の特務機関として仏教徒危機で学生とかお坊さんをボコボコに殴ってたら、ミン将軍のクーデターでLLĐB司令タン大佐はジエム総統もろとも暗殺。発足から1年経たずしてLLĐB本部は解体。翌年には新体制下で再スタートできたけど、ベレー・徽章類はその時変更となったので、この黒ベレーはとても短命に終わったスタイルです。(過去記事『LLĐBのベレー』参照)

服は民生ハンティングウェアですが、60年初頭の特殊部隊では同型の米国製ハンティングウェアが多数使われていたので、無改造で使うものありだと思っています。

③ベトナム派遣タイ陸軍義勇連隊クイーンズコブラ(1967-1968年)

バンコクにベトナム戦争時代に実際にこれらの徽章を作っていた刺繍屋があるので、そこに頼もうと思っていたら、店主が高齢で、コロナが怖くて店を閉めてしまったそうなんです。なので店を探すところからやり直し。

幸いタイの友人がバンコクではない他の街に古い刺繍屋を見つけてくれたので、そこに頼むことが出来ました。到着が待ち遠しい!

2022年12月18日

偵察チームとリアクションフォース

ベトナム戦争期、アメリカ陸軍特殊部隊”グリーンベレー”は常にベトナム軍付きのアドバイザーという立場であり、アメリカ軍人のみで作戦を行うことはほぼ皆無でした。

彼らグリーンベレーが主導する作戦として代表的なものが、ベトナム軍特殊部隊やCIDGで構成されたコマンド部隊の現場指揮官としてグリーンベレー隊員が付く米越合同の『特殊偵察計画(Special reconnaissance project)』です。

この特殊偵察計画には以下の4組織があり、それぞれ細部は異なりますが、いずれも『偵察チーム』と『リアクションフォース』から構成される点は共通していました。(※括弧内は作戦を主導する米軍部隊)

・プロジェクト・デルタ (B-52 / 5th SFGA)

・プロジェクト・シグマ (B-56 / 5th SFGA)→1967年OP-35に編入

・プロジェクト・オメガ (B-50 / 5th SFGA)→1967年OP-35に編入

・プロジェクト・ガンマ (B-57 / 5th SFGA)

・OP-35 (SOG-35 / MACV-SOG)

偵察チーム(Reconnaissance Team (RT))は読んで字のごとく、偵察を専門とする小規模なチームで、各チームのチームリーダーをグリーンベレー隊員が務めました。

リアクションフォース(Reaction Force)は中隊以上の規模で構成された軽歩兵部隊であり、偵察ではなく待ち伏せ攻撃や偵察チームへの救援など、積極的な攻撃を任務としました。CIDG兵で構成されたリアクションフォースはマイクフォースの一部とされます。

なおReaction Forceを直訳すると『反動部隊』等になりますが、日本語的にはしっくりこないので、この記事では英語のまま『リアクションフォース』と書いています。

以下、各特殊偵察計画における偵察チームとリアクションフォースを見ていきます。

【プロジェクト・デルタ】

偵察チーム:デルタ偵察チーム

グリーンベレー4名、ベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)6名で構成されたチームが12個。

リアクションフォース:LLĐB第91/81空挺コマンド大隊

LLĐB128名で構成された中隊が6個。

※デルタ偵察チームと第91空挺コマンド大隊は1968年5月に統合され、第81空挺コマンド大隊へと改称される。その後、1970年にプロジェクト・デルタが終了するとLLĐBも解散したが、第81空挺コマンド大隊はLLĐBの後継組織たる第81空挺コマンド群へと拡大する。(過去記事『空挺コマンド』参照)

【プロジェクト・シグマ/プロジェクト・オメガ】

偵察チーム:シグマ偵察チーム/オメガ偵察チーム

グリーンベレー2名、CIDG4名で構成されたチームが16個。

リアクションフォース:第2軍団マイクフォース

グリーンベレー3名、CIDG150名で構成された中隊が3個。

※プロジェクト・シグマとオメガは担当地域が異なるだけで、ほぼ同じ任務・構成でした。また、この2部隊は1967年にMACV-SOG主導のOP-35に編入され、CCSとして統合されます。

【プロジェクト・ガンマ】

プロジェクト・ガンマはデルタ、シグマ、オメガに続くグリーンベレー主導の特殊偵察計画の一つですが、公式な資料は何一つ公表されていません。

1969年、プロジェクト・ガンマ担当のグリーンベレーB-57隊員らが、部隊内のあるベトナム軍LLĐB将校を敵側に内通しているとして秘密裏に処刑した一件が『グリーンベレー事件』としてマスコミに報道され、米国政府を巻き込んだスキャンダルに発展したため、米軍はいまだにプロジェクト・ガンマの活動内容を機密にしたままです。

(機密にされるとなおさら憶測を呼ぶもので、ガンマについてはかなり非合法な活動をしていたと噂されていますが、越境工作や拉致暗殺の類は他の部隊もやってたので、僕はガンマだけが特別な存在だったとは思っていません)

【OP-35】

偵察チーム:

・1964-1968: スパイクチーム(ST)・・・グリーンベレー2名、雷虎(ベトナム軍NKTまたはCIDG)4名で構成。

・1968-1970: 偵察チーム(RT)・・・グリーンベレー3名、雷虎9名で構成。

チーム数はCCN所属が49個、CCCが30個、CCSが24個(時期により変動)

リアクションフォース:ハチェットフォース(Hatchet Force)中隊またはエクスプロイテーションフォース(Exploitation Force)中隊

CIDG約100名で構成された中隊がCCNに3個、CCCが4個、CCSが3個。

Posted by 森泉大河 at

15:34

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│組織・編成

2022年11月12日

【改訂版】在越ヌン族の戦史

※2022年11月15日更新

過去に何度かベトナム在住ヌン族の戦史について記事にしてきましたが、内容にいくつか誤りがあったので、あらためて記事にしました。

中世~近代

ヌン族(儂族)は元々、中国南部に住むタイ系(現代中国ではチワン族と分類)の少数民族であり、客家語(中国語の方言)を主要言語とした。

またヌン族の一部は16世紀ごろから戦乱続きの中国を逃れて南下し、現在のベトナム北東部の山岳地帯にも広まった。ベトナムに移住したヌン族は、同じタイ系民族でベトナム北西部山岳地帯に住んでいるモン族らと連携し、山岳地帯の支配を目論むベトナム人(キン族)と戦ったが、最終的にキン族に敗れて大南国(阮朝ベトナム)の支配下に降った。

仏領インドシナ期(1860年代-1945)

1860年代、フランスによるインドシナの植民地化が進む中で、フランス人は中央タイ系山岳民族のヌン族(北東部)、モン族・トー族・ムオン族(北西部)を総称して『北インドシナ・モンタニャール』と呼んだ。(※同じくベトナム中部高原に住むデガ諸部族は南インドシナ・モンタニャールと呼ばれたが、単に山岳地帯に住んでいるからモンタニャールと呼ばれただけで、その文化・構成民族は北部のタイ系とは全く異なる)

1885年の天津条約によってフランス領インドシナの領域が確定すると、ヌン族の住む地域は正式に清国領・フランス領に分断された。しかし国境のある山岳地帯は両政府の支配が行き届いては居らず、ヌン族は依然として中国・ベトナムにまたがって生活していた。 またヌン族は元々は山岳地帯に住んでいたが、20世紀前半までにその生活範囲をトンキン湾沿岸にも広げており、中国・ベトナム間での海洋貿易を行うようになっていた。また貿易の拡大に伴い中国との密貿易を行うヌン族の犯罪組織も巨大化し、ヌン族はフランス人から『中国の海賊』と呼ばれ警戒された。

インドシナの植民地化が完了した後も、ベトナム人には強いナショナリズムが残っており、インドシナ植民地政府は常にベトナム人の反乱を警戒しなければならなかった。一方、それまで国家を持たずベトナム人から抑圧される側だった少数民族は、フランスに協力する事で政府による保護と一定の自治を得ることが出来た事から、フランスとの結びつきを強めた。少数民族のエリート層はフランス軍の士官学校で教育を受け、同民族で構成された植民地軍部隊の指揮権を与えられた。こうした中で、ベトナム北東部のハイニン省ではヌン族の部隊が結成されるとともに、フランス軍所属のヌン族将校が誕生した。

第二次世界大戦末期の1945年3月、インドシナ駐留日本軍が『明号作戦』を発動し、フランス植民地政府およびフランス軍への攻撃を開始した。これに対し、フランス植民地軍に所属するヌン族将校ヴォン・アーシャン大尉はヌン族部隊を率いて日本軍と交戦するが、部隊は敗退し、他のフランス軍部隊と共に中国領内の十万大山山脈に潜伏する。

▲晩年のヴォン・アー・シャン(黃亞生 / Vòng A Sáng)

1902年ハイニン省生まれのヌン族。1914年にフランス軍ヌイデオ幼年学校に入学し、フランス本土のフレジュス士官学校を経て1935年に植民地軍少尉に任官。後に第1ヌン大隊長、第57歩兵大隊長、第6歩兵師団長、ヌン自治区指導者を歴任し、1967年からはベトナム共和国の国会議員としてヌン族及び北ベトナム出身者への支援に尽力した。1975年、サイゴン陥落により家族と共にベトナムから輸送船で脱出するが、5月2日に海上で死去。

第一次インドシナ戦争期(1945-1954)

1945年8月、日本が連合国に降伏すると、ホー・チ・ミン率いるベトミンは9月2日にベトナム民主共和国の成立を宣言する。ベトミン政権はベトナム民族主義の名の下に、それまでフランスに協力的だった少数民族への迫害を開始した。また同時に、中国軍(国民革命軍)が国境を越えてベトナムに侵入し、モンカイを含むハイニン省の複数の都市が中国軍に占領された。

ベトナム・中国国境に位置するハイニン省モンカイは、ヌン族の経済を支える海洋貿易の拠点であり、多くのヌン族が生活していた。ヴォン・アーシャン大尉率いるヌン族部隊は、インドシナの再占領を目指すフランス政府の後押しを受けてモンカイ奪還を目指し、中国広西省防城から船でトンキン湾を渡り、コートー島に上陸、その地をモンカイ奪還作戦の拠点とした。

その後、フランス軍にはベトミンと戦うため数百人のヌン族の若者が新たに加わり、1946年1月にトンキン沿岸隊大隊(Bataillon des forces cotieres du Tonkin。後の第72歩兵大隊)が発足した。これらヌン族部隊はヴォン・アーシャン大尉の指揮下でベトミン軍と交戦し、1946年8月までにモンカイからベトミンおよび中国軍を駆逐する事に成功、ハイニン省はフランス軍(ヌン族部隊)の勢力下に復帰した。このモンカイ奪還はヌン族にとって輝かしい勝利であり、1945年にヴォン・アーシャン大尉が部隊を率いて中国から帰還した際に使用した帆船『忠孝』は、 後にヌン自治区およびフランス軍ヌン族部隊のシンボルとなる。

▲中国・ベトナム国境付近の地図

第二次大戦後、フランスは少数民族をフランスの勢力下に留めるため、各民族に自治区を与えていった。その中でヌン族には1947年にヌン自治区(ハイニン自治区とも)が与えられ、その政治指導者にヴォン・アーシャンが選任された。その3年後の1950年にヌン自治区はベトナム国に『皇朝疆土(Hoàng triều Cương thổ)』として編入されるが、皇朝疆土はベトナム国国長(=阮朝皇帝)バオ・ダイが少数民族に下賜した土地という意味で、実質的な自治領として1954年まで機能した。

▲ヌン自治区(ハイニン自治区)旗

1951年3月、CEFEO(極東フランス遠征軍団)内にはヴォン・アーシャンを指揮官とする『第1ヌン大隊(1er Bataillon Nùng / Bataillon des becs d’ombrelles)』が新たに設立された。この第1ヌン大隊は翌1952年7月1日、ベトナム国軍に編入され、『第57歩兵大隊』(第5ベトナム師団隷下)へと改名される。

同様に1953年3月1日には、ヌン族で構成されたフランス外人部隊第5外人歩兵連隊第4大隊がベトナム国軍に編入され『第75歩兵大隊』へと改名された。以後、ベトナム国軍内にヌン族で構成された歩兵大隊(ヌン大隊)が複数編成される。

▲ヌン族部隊を閲兵するヴォン・アーシャン(中央)とフランス人軍将校

▲CEFEO/ベトナム国軍所属のヌン族部隊章の例

しかし1954年、ジュネーブ協定により第一次インドシナ戦争が終結すると、ベトナム国の国土の北半分がベトミン側に明け渡される事が決定する。これによりヌン自治区は消滅し、十数万人のヌン族がホー・チ・ミン政権による報復を恐れて中国やラオスに避難した。この中でヴォン・アー・シャン大佐は、ヌン大隊の将兵およびその家族数千人を率いて南ベトナムに避難した。一方、北ベトナムに残留したヌン族の多くは迫害を恐れてホー・チ・ミン政権に恭順した。

▲北ベトナム領から脱出するヌン族難民(1954年)

※以下で「ヌン族」と呼ぶのは、1954年に南ベトナムに移住したヌン族グループです。

ベトナム共和国軍ヌン師団(1955-1958)

1955年、ベトナム陸軍は南ベトナムに退避した各ヌン大隊を統合し、ヴォン・アーシャン大佐を師団長とする第6歩兵師団(通称『ヌン師団』)を創設した。その後第6歩兵師団は第6野戦師団、次いで第3野戦師団へと改名される。

しかし1956年、ベトナムにおけるフランスの影響力排除を目指すベトナム共和国総統ゴ・ディン・ジェムは、ヴォン・アーシャン大佐をフランス・シンパと見做し、軍から追放する。以後、ヴォン・アーシャンが軍に復帰する事は無く、民間人として政治活動に専念した。

▲第3野戦師団部隊章

同年10月、ヴォン・アーシャン大佐の後任としてファム・バン・ドン大佐が第3野戦師団師団長に就任する。ドン大佐の第3野戦師団への異動はジェム総統との確執から来る左遷であったが、それでもドン大佐は第3野戦師団のヌン族兵士の心をつかみ、ヌン族はドン大佐に強い忠誠心を抱いた。

しかし、これにジェム総統は危機感を覚え、ドン大佐の権勢を削ぐため、1958年3月にドンを師団長から解任する。英雄ヴォン・アーシャンに続いてファム・バン・ドンまでもが更迭された事で、ヌン族将兵はジェム政権に強く反発し、その結果大量のヌン族兵士が政府軍から離脱した。

その後、軍を抜けたヌン族兵士はドン大佐の私兵兼傭兵へと転身し、その一部は中国キリスト教難民がカマウで組織した武装組織ハイイェンに参加した。

▲ファム・バン・ドン(Phạm Văn Đồng)

ファム・バン・ドン少将自身はキン族(ベトナム人)だが、妻はヌン族であり、ヴォン・アーシャン同様第2次大戦中からヌン族将兵を率いてきた事から兵の信頼を集め、ヴォン・アーシャンに続くヌン族の軍事指導者となった。ジェム政権崩壊後は第7歩兵師団長、サイゴン軍政長官兼首都独立区司令を務めるが、1965年のクーデターにより失脚し、軍の第一線から退く。しかしその後も自宅をヌン族傭兵組織の司令部兼駐屯地とし、その兵力をベトナム共和国軍やアメリカ軍の特殊部隊に貸し出す事で、強い政治的影響力を維持した。また1969年には国会議員に転身し、1974年までグエン・バン・テュー政権で復員省長官を務めた。

グリーンベレーとの傭兵契約(1961-1970)

アメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーは1961年からベトナム共和国領内にてCIDG計画を開始し、各地に特殊部隊キャンプを建設した。当初これら特殊部隊キャンプの守備は、それぞれのキャンプを構成するCIDG隊員や現地採用のベトナム人警備員が担っていたが、中には士気の低い者や敵側に内通している者も少なくなく、共産軍の攻撃によってキャンプは度々陥落の危機に陥っていた。

一方、アメリカ軍から『Chinese Nung』と呼ばれたファム・バン・ドン将軍麾下のヌン族傭兵は、その戦闘経験と忠誠心で高い評価を得ており、各地の特殊部隊キャンプには次第に、現地のCIDGとは別にヌン警備隊(Nung Security Forces)やヌン強襲隊(Nung Strike Force)が設置された。そして1964年には、ベトナムにおけるグリーンベレーの総本部であるニャチャンの第5特殊部隊群本部の守備もヌン警備隊が担うまでに拡大した。

CIDG兵のほとんどはもともと軍隊経験の無い素人であった為、グリーンベレーが一から訓練を施さなければならなかったが、ヌン族兵はつい最近まで正規のベトナム陸軍軍人であった者が多かった為、傭兵として申し分ない能力を持っていた。その為グリーンベレーにおけるヌン族傭兵の需要は高まり続け、ヌン族はマイクフォース、プロジェクト・デルタ、NKTコマンド雷虎などのグリーンベレー/MACV-SOG指揮下のコマンド部隊に大々的に雇用され、1960年代を通じて大きな活躍をした。

なお、全てのヌン族兵士が傭兵であったわけではなく、一定数はベトナム共和国軍に所属する正規の軍人であった。(過去に紹介した元NKT/第81空挺コマンド群のダニエルおじさんもヌン族ですが、士官学校を卒業した正式な陸軍将校です。)

▲ナムドン特殊部隊キャンプ ヌン強襲隊(ヌン第1野戦大隊)[1964年]

▲第5マイクフォース(第5特殊部隊群本部ヌン警備隊から発展)

▲プロジェクト・デルタBDA(爆撃効果判定)小隊

▲NKT雷虎CCN偵察チーム・クライト

アメリカ軍撤退後(1970-)

1968年以降、ベトナマイゼーションに伴いアメリカ軍はベトナムからの撤退を進め、1970年代初頭にはヌン族が参加していたグリーンベレー関連組織のほとんどは活動を終了した。

またこの時期、共産軍の主力は南ベトナム領内のゲリラ(解放民族戦線)から、南進したベトナム人民軍へ移り変わり、その戦力は大幅に増大していた。戦争の敗北はすなわちベトナム全土の共産化を意味しており、ヌン族にとってもベトナム共和国の存続は死活問題となっていた。そしてヌン族は自ら正式なベトナム共和国軍部隊へと復帰し、1975年まで共産軍への抗戦を続けた。

しかし最終的に戦争は共産軍の勝利に終わり、ヌン族は1954年以来2度目の離散を余儀なくされた。以後、ヌン族による組織的な武装闘争は行われていない。

▲1975年以降ベトナムから脱出した在米ヌン族将兵の戦友会 [1994年]

(参考サイト)

Posted by 森泉大河 at

18:46

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│1939-1945│LLĐB/特殊部隊│植民地軍 │ヌン族│【ベトナム史】

2022年10月20日

(暫定)初代LLÐBベレー章

※2024年11月3日更新

以前『LLĐBのベレー』で、ベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)のベレーの変遷について記事にしましたが、その時は把握できていなかった初代(1st)と思われるのLLÐBベレー章のデザインが、先日あるコレクターが公開した画像から判明しました。

これで一応、1957年から1975年までの、全ての期間のLLĐBベレーの変遷を把握できた事になります。

こちらが1st(仮)ベレー章が実際に着用されている写真です。

写真のチャン・フック・ロック上士(曹長)は、地理開拓局第77群(後のLLĐB)のコマンド隊員の一人として1961年7月に北ベトナム領内への潜入作戦に参加しますが、乗機のC-47輸送機が北ベトナム軍の高射砲の射撃を受けてハノイの南約100kmのニンビン省コントイ村に墜落し、他のコマンド隊員・空軍乗組員らと共に戦死します。

なのでこのロック上士の写真は確実に1961年以前に撮影された物であり、そこに写っているベレー章は、1961年に導入されたと思われる2ndベレー章(空挺部隊と共通)よりもさらに古い時代の物と考えられます。

僕はこれ以上古い年代に撮影された特殊部隊の写真を見たことが無いので、現状ではこのベレー章を1stと捉えたいと思います。

ただし、とある研究者は、1957年にベトナム陸軍初の特殊部隊として創設された第1観測隊(翌年から第1観測群)では、部隊番号の1を意匠としたベレー章が使われたとしているので、もしそれが本当だとすると、今回紹介したベレー章は2ndであり、真の1stはそちらになってしまいます。

なので、今回1stとしているのは、あくまで暫定的なものです。

2022年01月21日

LLĐBのベレー

※2022年10月20日更新

今まで謎だった初期のベトナム陸軍特殊部隊(Lực Lượng Đặc Biệt)のベレーに関する写真や情報が、最近ある程度集まってきたので、暫定的なまとめを記事にします。

なお、色や徽章が切り替わった時期については写真からの推定なので、今後の資料次第ではまた変わってくる可能性があります。

※初期のLLĐBの組織については過去記事『NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[1]』参照

・1st: 赤(1957~1964年?)

初期のLLĐBベレーは赤色だったという噂レベルの話は前々から聞いていたものですが、ついにカラー写真が出てきました。

残念ながらこの写真の具体的な説明や撮影年は不明ですが、ベオガム(ダックハンター)系迷彩が支給された部隊はLLĐB(前身の第1観測群含む)かCIDGしかないので、写真の雰囲気からしてLLĐBと考えてよいと思います。

ちなみに兵士の持っているサブマシンガンはドイツ製のMP40!50年代にフランス軍コマンドが使っていたものの残り物だと思いますが、この年代で見られるのはとても珍しいです。

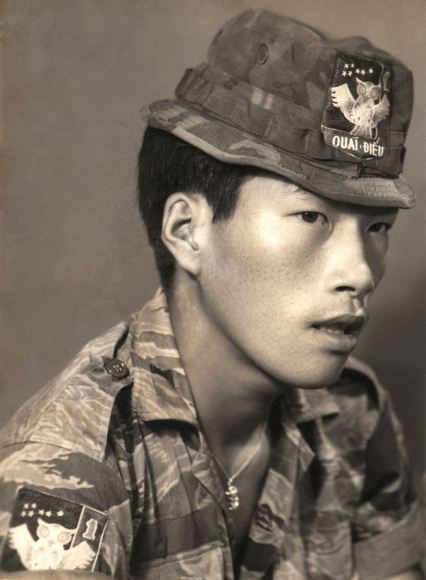

・2nd: 黒(1963~1964年?)

▲トゥアティエン省ナムドン特殊部隊キャンプ [1964年5月]

1963~1964年頃の短期間のみ見られるのが黒色のベレー。

一説によると、1963年3月に特殊作戦を統括する地理開拓局がLLĐBへと改編され、レ・クアン・タン大佐が初代LLĐB司令に就任すると同時にこの黒ベレーが導入されたとの事です。

しかし1963年11月クーデターにおいて、ジェム総統の側近であったLLĐB司令官タン大佐はジェム共々暗殺され、翌1964年後半(?)にはタン大佐時代に導入された黒ベレーや徽章も廃止されました。

▲クアンガイ省ザーブク特殊部隊キャンプ [1964年5月]

なお1963年に黒ベレーが導入された後も、一部では赤ベレーが引き続き着用されていたようで、1964年の写真では赤と黒両方の色のベレーが見られます。

※ちなみにベレーとは関係ないですが、この写真、1964年中にERDL(インビジブル?)迷彩服が写っているすごい貴重な例です。

・3rd: 暗緑色(1964~1975年?)

クーデター後の1964年、LLĐBは軍事政権の下でその組織を大幅に改編し再出発します。

これに伴いジェム政権/タン大佐期のベレーも廃止され、1964年後半~1965年頃にかけて新たに導入されたのが米軍グリーンベレーに倣った暗緑色のベレーです。こちらは終戦まで以後約10年間着用されました。

ベレー章

・1st(?): "1"のバッジ(1957年-?)

とある研究者によると、1957年にベトナム軍初の特殊部隊として創設された第1観測隊(翌年から第1観測群)では、部隊番号の1を意匠としたベレー章が使われたとされています。ただし僕は画像では未確認です。

・1st(暫定): ベトナム国土・翼・赤星(?-1961年)

▲第1観測群チャン・フック・ロック上士

北ベトナムへの潜入作戦に参加し、1961年7月2日に戦死したロック上士の写真で、着用例が確認できます。

詳細は『初代(暫定)LLÐBベレー章』をご覧ください。

・2nd: 空挺部隊(1961-1963?)

▲第1観測群/第77群司令ファム・バン・フー [フートーの第77郡本部にて。1961年]

第1観測群が第77群に改名された1961年になると、第77群では空挺部隊と同じパラシュートに翼の意匠のベレー章が見られます。

またこの時期はベレー色も赤なので、1963年に地理開拓局がLLĐBへと再編され新たなベレーが採用されるまで、地理開拓局のコマンド部隊(第77群・第31群)では色・徽章ともに空挺部隊と同じベレーを着用していたことになります。

・3rd: 星・落下傘・稲穂(1963-1964?)

上の黒ベレーと同じく、1963年3月に地理開拓局がLLĐBへと改編された際に導入されたと思われる、LLĐBとして最初の部隊徽章です。

この徽章はLLĐBのシンボルとして、特殊部隊キャンプの正門にあしらわれている例もあります。

ただしこちらも黒ベレーと同じく、クーデター後の1964年後半には廃止されます。(ただし一部で引き続き着用例あり)

▲カントー特殊部隊キャンプ[1963年]

・4th: 丸形/落下傘と翼(1964?-1975)

ジェム政権/タン大佐期のベレー廃止に伴い、1964年頃に新たに導入されたのが丸形のベレー章です。

こちらは暗緑色ベレーと共に、以後終戦まで長きに渡って着用されました。

また、刺繍のデザイン自体は丸形と同じものの、土台が空挺部隊のようにチューリップ型になっている物も存在しており、こちらは導入初期の短い期間のみ用いられた模様です。

まとめ

1964年はLLĐBの組織が切り替わる時期なので、ベレーも色・徽章ともに新旧入り混じっておりカオスです。

特に4thの丸形ベレー章の導入は濃緑色ベレーよりも早かったらしく、当時の写真やコレクター所有品では、旧式の赤や黒のベレーに新型の丸型ベレー章を付けている例(おそらく全て1964年中)がいくつか見られます。

▲Wade Krawczyk氏コレクション

▲Chuon Chuon Xanh氏コレクション

ちなみに先日の記事『黒ベレー』に載せたこちらのレプリカベレーは、タン大佐期に導入され、1963年の仏教徒危機においてLLĐBが国内の寺院などを襲撃した際に着用していた、LLĐBの歴史の中でも一番評判が悪い時期の組み合わせになります。

2021年06月20日

自撮りと縫物

昨日塗ったM9風ガスマスクを付けてさっそく部屋で自撮り。

設定は1965年のサイゴンにおける仏教徒デモ対応に出動したベトナム陸軍空挺旅団です。

ただし写真のように、ベトナム軍が60年代初頭~中盤にライアット装備として使用したボディーアーマーとしては米海兵隊のM52(初期型および普及型)が多く見られるのですが、僕はまだ持っていないので、今回は代わりに米陸軍のM1952Aボディーアーマーを着ています。

銃は先日完成したAR-15モデル601です。

また、迷彩服は以前から持っていた香港パンツァーファウスト製リプロのボンヒュエット(ブラッドケーキ)迷彩服ですが、この服は今まで1962~1964年頃の時代設定にしていたので部隊章などは付けていませんでした。

しかしもう一着別のメーカーのボンヒュエット迷彩服リプロが手に入る見込みが立ったので、そちらを62~64年仕様にする事とし、手持ちのパンツァーファウスト製には部隊章および天使の翼章を縫い付け、1964年末~1968年頃のインシグニアに変更しました。

もともとボンヒュエット迷彩服の裁断はマチ付きの大ポケットが基本であり、パンツァーファウストが再現したこの小ポケット仕様は60年代中盤に登場したバリエーションの一つ(かつジッパーポケットは官給ではなくテラー改造品)なので、やはり1964年以前を再現するなら大ポケット仕様が欲しかったのです。

おまけ

以前作った第81空挺コマンド群第4強襲中隊仕様のホアズン迷彩服(フォクフン製リプロ)にインシグニアを追加しました。

今回追加したのはローカルメイドの米軍ジャンプウィング(ベーシック)と、袖のBiệt Cách Nhẩy Dù(空挺コマンド)タブです。

空挺コマンドは1970年までプロジェクト・デルタの主力として米軍グリーンベレーB-52の指揮下にあり、また同じく米軍MACV-SOGの指揮下にあったNKTからの転属者も多く居るため、米軍からジャンプウィングを授与されている兵士も多くいました。

空挺コマンドは1970年のLLĐB解隊に伴い第81空挺コマンド群として再編成され、その際に部隊章も上の写真の物へと再制定されましたが、それがベトナム軍の部隊章としては珍しい三角形をしているのも、プロジェクト・デルタの伝統を継承している為だそうです。

2021年05月06日

GW撮影会① 赤火の夏1972-アンロクの戦い

この連休中に撮影会を行いました。

今回の設定はベトナム戦争最大の激戦の一つである1972年の『赤火の夏(イースター攻勢)』の中でも、ビンロン省で発生した『アンロクの戦い』におけるベトナム陸軍第81空挺コマンド群第4強襲中隊を想定しています。

アンロクの戦いと言えば、カンボジア経由でビンロン省に侵入しアンロクに大挙して押し寄せた北越軍機甲部隊に対し、ベトナム軍の歩兵部隊(主に第5歩兵師団、空挺師団、第81空挺コマンド群)がM72対戦車ロケットで戦いを挑み、そして激戦の末に多数の戦車・装甲戦闘車両を撃破し、北越軍を撤退に追いやった事で歴史にその名を残しています。

注:我々の軍装の設定は第4中隊(赤いネームテープ)ですが、この当時の写真は第3中隊のものです。

今回の設定はベトナム戦争最大の激戦の一つである1972年の『赤火の夏(イースター攻勢)』の中でも、ビンロン省で発生した『アンロクの戦い』におけるベトナム陸軍第81空挺コマンド群第4強襲中隊を想定しています。

アンロクの戦いと言えば、カンボジア経由でビンロン省に侵入しアンロクに大挙して押し寄せた北越軍機甲部隊に対し、ベトナム軍の歩兵部隊(主に第5歩兵師団、空挺師団、第81空挺コマンド群)がM72対戦車ロケットで戦いを挑み、そして激戦の末に多数の戦車・装甲戦闘車両を撃破し、北越軍を撤退に追いやった事で歴史にその名を残しています。

そして我々のもとにも、世にも恐ろしいT-54/55戦車が襲いかかりました。

獲ったど~!!!

獲ったど~!!!

注:我々の軍装の設定は第4中隊(赤いネームテープ)ですが、この当時の写真は第3中隊のものです。

なお、この時第3中隊長だったファム・チャウ・タイ少佐(写真一番左手の人物)とは2016年にアメリカでお会いしてきました。

2020年07月05日

ベトナム共和国軍コマンド・特殊部隊の系譜

内容は過去記事とも重複しますが、図にしたら分かりやすいかなと思って、系図を作りました。

コマンド・特殊部隊黎明期の略史(1951年-1963年)

1951年

フランス防諜・外国資料局(SDECE)によるインドシナ平定作戦の一環として、フランス植民地軍内にインドシナ先住民から成るコマンド部隊『混成空挺コマンド群(GCMA)』が創設される。

1954年

フランスはディエンビエンフー失陥を機にベトミンとジュネーブ協定を結び、ベトナム国の領土の北緯17度線以北(北ベトナム)をベトミン政権(ベトナム民主共和国)の領土として承認。ベトナムは南北に分断され、北ベトナムに駐屯していたフランス連合軍および約100万人の北ベトナム難民が17度線以南のベトナム国領(南ベトナム)領に避難する。

1955年

ベトナム国首相ゴ・ディン・ジエムが無血クーデターを決行し、国長バオダイ(保大帝)を追放。ベトナム共和国の成立、フランス連合からの脱退を宣言。

1956年

南ベトナムに駐屯していた最後のフランス軍部隊の撤退が完了し、フランス軍の各施設はベトナム共和軍に引き継がれる。

ベトナム共和国軍内にコマンド・特殊部隊の創設を計画していたジエム総統は、特殊作戦を統括する『総統府連絡局(Sở Liên lạc Phủ Tổng thống)』を創設。

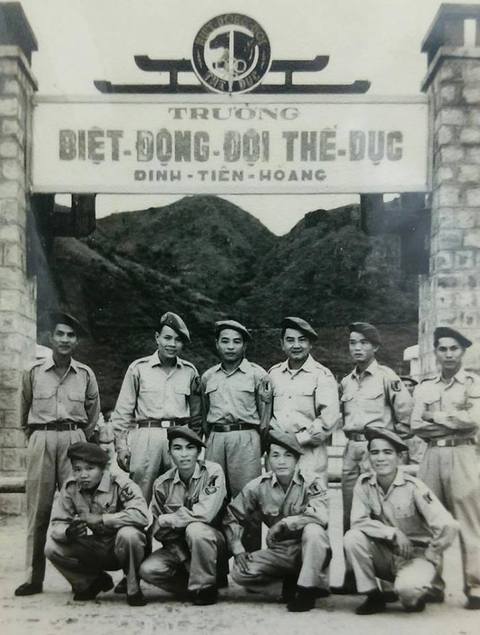

総統府連絡局および米軍ベトナム軍事支援顧問団(MAAGベトナム)は、カインホア省ニャチャン市ドンデーに位置していた旧フランス軍GCMA基地を改装してベトナム軍初の本格的なコマンド訓練センター『ディンティエンホアン 体育・コマンド学校 (Trường Biệt đông đội Thể dục, Đinh Tiên Hoàng)』を創設。

▲ディンティエンホアン 体育・コマンド学校の正門(1956-1957年頃)

この学校が、ベトナム戦争で多大な活躍をしたベトナム軍コマンド・特殊部隊の始まりの地となる。

『ディンティエンホアン(丁先皇)』はベトナム最初の中国からの独立王朝である丁(ディン)朝の建国者の名から。

1957年

ディンティエンホアン・体育コマンド学校が『ドンデー訓練センター(Trung tâm Huấn luyện Đồng Đế)』に改称。

同年11月、ドンデー訓練センターでのコマンド訓練を修了した58名によって、ベトナム陸軍初の特殊部隊『第1観測隊(Liên đội Quan sát Số 1)』が編成される。

1958年

第1観測隊は規模を拡大し、『第1観測群(Liên Đoàn Quan sát Số 1)』に改称。

同年10月、第1観測群内に、対ゲリラ軽歩兵部隊『レンジャー(Biệt Đông Đội)』小隊が発足。

1959年

BĐĐ小隊を除く第1観測群が『第77群(Liên Đoàn 77)』に改編。

1960年

BĐĐ小隊が拡大され、『レンジャー部隊(Biệt Động Quân)』が発足。特殊部隊(総統府連絡局)から独立した兵種として共和国軍総参謀部の指揮下に移管される。

同年4月、総統府連絡局は『地理開拓局(Sở Khai thác Địa hình)』に改称。

1961年

地理開拓局内に、水陸両用作戦タスクフォース『シーコマンド(Biệt Hải)』が発足。

同年、アメリカCIAおよび特殊部隊によるCIDG計画開始。『民間戦闘隊(Dân Sự Chiến Đấu)』発足。

1963年

地理開拓局内に第31群(Liên Đoàn 31)創隊。間もなく第77群・第31群が統合され、『特殊部隊(Lực Lượng Đặc Biệt)』が発足。

同年11月、軍事クーデターによりジエム政権が崩壊。ジエムの直接指揮下にあった地理開拓局および特殊部隊は解体される。

同年末、旧特殊部隊で対北工作を担当していた『北方部(Sở Bắc)』を基に、総参謀部直属の特殊工作機関『開拓局(Sở Khai thác)』が発足。シーコマンドも開拓局へ編入。以後国外工作は開拓局(後のNKT)の担当となる。

特殊部隊も総参謀部直属機関として再建されたが、これ以降は国内作戦のみを担当する。

これ以降については、以下の過去記事をご参照ください。

2019年03月08日

続・右袖のパッチについて

過去記事『右袖のパッチについて』で、僕は「右袖にパッチを付ける部隊は私の知る限り、BĐQ(レンジャー)、TQLC(海兵隊)、そしてLĐ81 BCND(第81空挺コマンド群)の三部隊に限られていました。」と書きましたが、その後、他の部隊でも右袖パッチの使用例が見つかりましたので、前回書き忘れていた事も含めて、改めて記事にさせて頂きます。

BĐQ-BP (国境レンジャー)

前記事の中の『謎の組み合わせ』の項で、私はLLĐB(特殊部隊)パッチをつけているBĐQ隊員は、1960年代にCIDGキャンプを担当していた元LLĐB隊員であり、1970/1971年にBĐQ-BP(国境レンジャー)に部隊ごと転属したのではと推測しましたが、一方で写真は軍病院の慰問コンサートで撮影されたものであり、退役した傷痍軍人だから過去の所属部隊のパッチを自由に付けていたのであろうと結論しました。

しかし先日、新たに右袖にLLĐBパッチを付けたBĐQ隊員の写真がフォーラムに投稿されました。今回は傷痍軍人ではなく現役の将校のようです。

▲右袖にLLĐBパッチをつけているBĐQ隊員の例

そこでも当然、なぜBĐQ隊員がLLĐBパッチを身に着けているのか議論になりましたが、これについて複数のベテラン、研究者の方々から、先の病院の写真に関する僕の推測と同様の見解、つまりこの人物はかつてCIDGキャンプを指揮していたLLĐB隊員であり、その後CIDGキャンプがBĐQ-BPへ改編されると、CIDG部隊と一緒にBĐQに転属したのだろうという意見が示されました。

つまり、右袖のLLĐBパッチは傷痍軍人であるかないかに関係なく、元CIDG付きLLĐBだったBĐQ-BP所属者はLLĐBパッチを右袖に付ける事があったと言った方が良さそうです。(ただし軍装規定に則ったものではなく、あくまで個人的に身に付けているだけと考えられます)

ちなみに、1973年中頃に行われたBĐQの組織再編で、元CIDG部隊である事を示す「国境レンジャー大隊(TĐ BĐQ-BP)」という部隊名は廃止され、BĐQ内の全ての大隊の部隊名は「レンジャー大隊(TĐ BĐQ)」で統一されます。なお部隊番号については国境レンジャー時代から変更ありません。

例)

第2軍団特殊部隊 プレイメ キャンプストライクフォース (1960s-1970)

↓

第2軍団レンジャー 第82国境レンジャー大隊(1970-1973)

↓

第2軍団レンジャー 第24レンジャー群 第82レンジャー大隊(1973-1975)

軍団特殊部隊本部の高級将校

別の人物の写真でも右袖にLLĐBパッチが付いている例がありましたが、こちらの軍服の左袖に付いているのは軍団パッチなので、この人物の所属は軍団本部という事になります。

▲右袖にLLĐBパッチをつけている軍団本部所属者の例。グエン・ホップ・ドアン大佐

この場合、この二つのパッチの組み合わせは各軍団本部内の特殊部隊本部(LLĐB C1~C4本部)所属者を意味していると考えていいと思います。なのでこのドアン大佐の例で言えば、所属はLLĐB C2(第2軍団特殊部隊)本部となると思われます。また使用例もドアン大佐くらいしか見当たらないので、他にいるとしても、全国に4人しかいない各軍団の特殊部隊本部司令官のような高級将校のみだったと思われます。

となると特殊部隊と同様に各軍団本部内にあるレンジャー本部司令官も同じように左袖に軍団パッチ、右袖にBĐQパッチが付いても良さそうな気がしますが、そういった例はいまだ発見できていません。(そもそもこの右袖LLĐBパッチが規定から外れた付け方なので、レンジャーでも同じはずと考えるのが間違いかも知れませんし)

歩兵師団の高級将校

こちらは歩兵師団所属者が右袖に軍団パッチを付けている例で、比較的よく見ます。

▲右袖に軍団パッチをつけている歩兵師団将校の例。第2軍団第23歩兵師団長ルー・ラン准将(1965年当時)

右袖の軍団パッチの意味としては、レンジャー部隊でも見られるように、自分の所属している部隊(師団)を統括している軍団本部のようです。ただし、兵卒でも個人的に軍団パッチを着用しているレンジャーとは異なり、歩兵師団における軍団パッチ着用例は師団長や連隊長といった高級将校限定だったようです。

なお軍団と歩兵師団、レンジャー本部、特殊部隊C本部の関係についてはこちらのベトナム共和国軍地上戦闘部隊の構成概念図(1968)を参照

歩兵師団隷下の騎兵大隊

こちらも極めて稀な例ですが、左袖に歩兵師団、右袖に騎兵大隊パッチが着用されている写真があります。

▲右袖に騎兵大隊パッチをつけている装甲騎兵隊員の例(おそらく第25歩兵師団第10騎兵大隊)

まず基本的に、騎兵隊員が騎兵大隊のパッチを付ける位置は99%左袖です。ただし、歩兵師団の隷下にある騎兵大隊では左袖に大隊の所属する歩兵師団のパッチを付ける例自体は稀に見られます。しかしその場合も、大隊パッチは胸ポケットに付けるのが普通であり、右袖に大隊パッチを付けるのは例外中の例外だと思います。

2019年3月8日追記

ĐPQ(地方軍)

ĐPQ(地方軍)でも右袖に軍団パッチを付けている例が見つかりました。

▲右袖に軍団パッチをつけている地方軍隊員の例

まず地方軍が右袖にパッチを付けている事自体が極めて珍しいのですが、さらにそのパッチが軍団(第2か第3軍団っぽい)なのが驚きです。なぜならレンジャーや歩兵師団とは異なり、地方軍は軍団には属していなかったからです。

各軍団は全国4つの軍管区(1970年以前は「戦術地区」)をそれぞれ管轄していた為、軍団と戦術地区/軍管区は実質的に同じものと扱われる事も多々もありますが、正確に言うと組織も役割も別物です。軍団はその名の通り軍(正規軍)の編成単位であった一方、戦術地区/軍管区とは地方軍、国家警察、民兵組織、PRU等の地方部隊の指揮権を持つ地方行政府の区域分けでした。従ってその本部部隊章も別々であり、軍団は丸にローマ数字、軍管区は八角形にアラビア数字が入っていました。(1970年以前の戦術地区の時代は六角形だったという情報もありますが、資料不足のため現段階ではハッキリとは言えません。)

▲Hướng dẫn Sĩ quan (1970)より

つまり地方軍部隊が所属していたのは正規軍の軍団ではなく、戦術地区/軍管区であり、より正確にはその下位にある各小区本部(省政府)でした。なので地方軍が軍団パッチを付けているのは、軍服のどの位置に付けるかに関わらず、そもそも不自然な事なのです。

ではなぜ、現にこういった写真があるのでしょうか?これはあくまで私の推測に過ぎませんが、軍団と戦術地区/軍管区は今現在もマニアの間で混同されているように、当時も現場の兵隊の間で混同された為かも知れません。戦術地区/軍管区本部に出入りする本部職員や将校ならまだしも、現場の地方軍兵士たちは自分の地元で訓練を受けて警備活動をしているだけなので、全員が上層部の組織構造を正確に理解していたとは思えませんから、こういう誤解が生じてもおかしくはないかと思います。

Posted by 森泉大河 at

17:09

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│BB/歩兵│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│被服・装備│ĐPQ-NQ/地方軍・義軍│BĐQ/レンジャー

2019年02月08日

右袖のパッチについて

2019年3月8日更新

ベトナム共和国軍の一部の部隊では軍服の右袖にパッチを取り付ける場合もあったのですが、その意味合いはアメリカ陸軍等の諸外国とは全く異なったものであったので、今回はそれについてまとめました。

まず基本的に、ベトナム共和国軍では軍服のどの位置にその徽章を取り付けるかは部隊(兵種)によって異なります。

(他にも少数ですが着用例が存在しました。『続・右袖のパッチについて』参照)

BĐQ(レンジャー)

まずBĐQでは、1960年代において、稀に右袖に「大隊が所属する軍団」のパッチが付けられる例が見られます。しかしこれは全BĐQ大隊共通の規定ではなく、また同じ部隊内でも軍団パッチを付けていない人の方がはるかに多いので、末端の部隊単位または個人の裁量で独自に行われていた事だったと思われます。

▲右袖に軍団パッチ(第4軍団)をつけているBĐQ隊員の例

▲ベトナム共和国軍の第1~第4軍団の部隊章

※各軍団は各戦術地区/軍管区を担当していた為、これらのパッチも戦術地区/軍管区と紹介される事があるが、実際の戦術地区/軍管区本部のパッチは八角形で番号がアラビア数字となっている。

TQLC(海兵隊)

次にTQLCでは、1960年代中盤以降、右袖には各TQLC大隊のパッチが取り付けられます。付けていない例(単に個人的に付けていない場合と、大隊の上位のTQLC本部所属者である場合とがある)も一定数見られるものの、全体としてはかなり高い割合で着用されています。

▲右袖に大隊パッチ(第1海兵大隊)をつけているTQLC隊員の例

※この写真ではブッシュハットにも大隊章が付いていますが、これはこの兵士が個人的な好みで行っているだけで、決して一般的なものではありません。

▲ベトナム海兵隊の第1~第9海兵大隊および第1~第3海兵砲兵大隊の部隊章

LĐ81 BCND(第81空挺コマンド群)

1970年代のBCNDでは、ほとんどの場合で、右袖にLLĐB(特殊部隊)のパッチが取り付けられていました。これはBCNDが、1970年8月に解散したLLĐBの唯一の正式な後継部隊であり、その伝統を継承する形でLLĐBの部隊章とベレーを受け継いだからでした。(過去記事『空挺コマンド』参照)

▲ベトナム陸軍LLĐBの部隊章(1964-1970年)

謎の組み合わせ

僕がこれまで右袖パッチの使用例を把握していたのは上記の3パターンのみだったのですが、先日ネット上で公開されていた1975年2月にサイゴンで開催された慰問コンサートの写真の中に、気になるものを見つけました。

この兵士は左袖にBĐQの軍団・部隊番号タブを付けており、また右胸にもレンジャー資格章が見られる事から、この兵士の所属はBĐQであると考えてまず間違いないと思われます。しかし不思議な事に、この服の右袖にはLLĐBパッチと共に『Thám Sát(偵察)』タブが縫い付けられています。

先記したように、BĐQ所属者が右袖に何らかのパッチを付けるとしたら、それは軍団パッチになるはずです。また右袖にLLĐBパッチが付くとしたら、その所属はLĐ81 BCNDであるはずなのです。これは明らかに矛盾しており、今までこんなパターンは見た事がありせんでした。

そこで僕は、なぜこのような組み合わせが生じたのかを以下のように推測しました。まずヒントとなったのはBĐQ軍団・部隊タブの番号です。この番号は83のように見えるので、所属は第3軍団第33レンジャー群第83レンジャー大隊だと仮定します。するとこの第83レンジャー大隊は元々、1970年にCIDGのĐức HuệキャンプストライクフォースをBĐQに編入したBĐQ-BP(国境レンジャー)大隊として発足した部隊でした。CIDGは1960年代を通じてベトナム陸軍LLĐBが所管していた部隊であり、1970年から翌年にかけて全国のCIDGキャンプが国境レンジャー大隊に改編されていく過程で、数万のCIDG兵士およびCIDG計画担当のLLĐB隊員もBĐQに異動していきました。この事から、この兵士は1960年代にCIDGキャンプ付きもしくはプロジェクト・デルタ(LLĐB C-5本部 B-52分遣隊)等の偵察部隊に所属しており、その後国境レンジャー大隊に異動した人物であり、右袖には過去の戦歴を誇示する目的で個人的に(規定に反して)LLĐBパッチを付けているのではと考えました。※実例が見つかりました。『続・右袖のパッチについて』参照

その後、この写真および同時に取られた別の一連の写真を知り合いの研究者やベテランの方々にも見てもらったところ、「彼は傷痍軍人では?」とご指摘いただきました。この写真は慰問コンサートの際のものと上で書きましたが、そのコンサートの会場はサイゴンの軍病院 (Quân Y Viện)であり、写真をよく見ると、問題の服を着ている兵士の足元には(本人の物かはわかりませんが)松葉杖が置かれています。また横には現役の軍人ではありえない長髪の男性や、平服の民間人も大勢います。つまりこのコンサートの観客は軍病院に入院している傷痍軍人とその家族友人たちである可能性が高いとの事です。

そしてフォー・コック・ユン氏からは、「当時の傷痍軍人は(軍装規定に関わらず)過去に所属した部隊のパッチをまとめて軍服に付けている者もいた」と証言を頂きました。なるほど~、それなら納得です。なので、おそらくこの人も負傷により退役したので、自分の軍服に過去の所属部隊のパッチをまとめて付けていると考えてよさそうです。

このような退役軍人による軍服へのパッチ全部付けは戦後の元ベトナム共和国軍人にも見られる文化であり、中にはベトナム共産党政権下のベトナム国内でも、意地で共和国軍時代の軍服を着続ける傷痍軍人もいたようです。

▲戦後のベトナム国内で共和国時代の軍服を着る傷痍軍人の例。この人物はかつてNKT雷虎/MACV-SOGの偵察チームに所属していた模様。

ハノイの共産主義政権はベトナム共和国軍人を犯罪者扱いしてたため、1975年に共産政権が南ベトナムの征服を完了した後も、当時数万人から数十万人いた元共和国軍の傷痍軍人は政府から何の公的支援も受けられませんでした。身体障害によって仕事に就けない者は、家族親戚による世話に頼って生きるしかありません。ただでさえベトナム共産党政権による経済政策の大失敗により世界最貧国に堕ち、数十万人の国民が難民として国外に逃げ出していた当時のベトナムでは、車椅子を買う余裕がある者などほとんど居らず、自由に外出も出来きない彼らはかえって人目に付く機会があまり無かったため、このように当局による摘発対象となりうる共和国時代の軍服を着ていても問題にはならなかったようです。しかしそれは同時に、それだけ彼らが社会から隔絶された環境に追いやられてしまった事の証とも言えます。

2018年10月03日

マイクフォースのベレー

10年前に失くしたと思っていたMASHシルバータイガーのベレーを先日、実家の両親の寝室で見つけました。

なんで10年間も誰も気付かなかったの

レプリカとは言え、今では手に入らない物ですから見つかって良かったです。

ちなみにこちらは、MASHベレーが行方不明になってから5年後くらいに買ったメーカー不明のベレー。

タイガーベレーと言えばマイクフォース(MSF)という事で、このベレーには第II, 第IV軍団および第5MSFで使用が確認できる『柳葉刀と稲妻』のパッチをベレー章として付けています。

過去記事「続・マイクフォースのパッチについて」参照

ところで、マイクフォースのベレーを立てる向きには

左上がり(イギリス・アメリカ式)と

右上がり(フランス・ベトナム式)

の両方が見られます。

ベレーの向きとは部隊の伝統を示す重要なアイコンであるはずなのに、なぜ同じマイクフォース内で違いがあるのでしょうか?

私はまだその理由について明確に記された資料を見つけられていないので、現段階では当時の写真から推測をしてみます。

まず、これらのベレーの向きは概ね部隊単位で決まっており、個人個人が好きに買ったものではないという事です。

左上がり:第5MSF(ニャチャン・マイクフォース)第6中隊

第5MSFでは他の中隊でも確認できるのは左上がりのみでした。

右上がり:第IV軍団MSFエアボート中隊

※中心にいる左上がりベレーの白人はアメリカもしくはオーストラリア兵なので自国の左上がり式を使っています。

ただし、稀に左右が混在している場合もあります。

第II軍団MSF

※ただし、他の写真では第II軍団MSFは左上がりの例が多いので、基本は左上がりだったと思われます。

以上から、マイクフォースにおけるベレーの向きは多くの場合、左上がりで統一されていたが、一部の部隊では右上がりを採用していた、という事が分かります。

次に、左上がりが多い理由についてです。

これは、マイクフォースを含むCIDG部隊は長年アメリカ軍グリーンベレーによって組織・指揮された部隊であり、グリーンベレーへのリスペクトから米軍と同じ左上がりを採用したと見てまず間違いないと思われます。

なぜなら、本来マイクフォースのベレーは後述する右上がりの方が自然なはずで、むしろ左上がりは不自然な事であり、グリーンベレーの影響以外に説明がつきません。

マイクフォースでは米軍グリーンベレーを模した左上がりの濃緑色ベレーの着用例も見られます。(第5MSF第6中隊)

では、右上がりは何なのかと言いますと、これはズバリ、ベトナム共和国軍の正式なベレーの向きです。

マイクフォースを含むCIDGは米軍およびオーストラリア軍が中心となって組織した部隊ですが、その正式な所属はあくまでベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)です。マイクフォースとはベトナム共和国軍の各軍団本部直属(第5MSFのみ全国即応)の軽歩兵部隊であり、決してアメリカ軍ではありません。そもそも外国人が米軍人にはなれませんし、マイクフォースを指揮するグリーンベレー隊員も、あくまでベトナム軍特殊部隊付きの軍事顧問という立場でした。

なのでマイクフォースが所属するLLĐBのベレーは、米軍とは反対の右上がりの濃緑色ベレーであり、本来はマイクフォースでもベレーの向きはベトナム軍と同じ右上がりになるのが自然です。

実際に、タイガーベレーでは左上がりを使っている部隊であっても、LLĐBである事を表すウール製の濃緑色ベレーの場合は右上がりを使っている例が多く見られます。

第II軍団MSF

第5MSF

第IIもしくは第IV軍団MSF

以上がマイクフォースのベレーの向きに関する僕の解釈です。

ベレーの向きという一見些細な部分からも、正式な所属はベトナム軍だけど、心情的にはアメリカ軍が好きという、CIDGの微妙な立場がにじみ出ていますね。

ベレーの向きという一見些細な部分からも、正式な所属はベトナム軍だけど、心情的にはアメリカ軍が好きという、CIDGの微妙な立場がにじみ出ていますね。

なおコスプレ的には、タイガーベレーは左上がり、ウール製は右上がりにしておくのが一番使い勝手が良いかなと思っています。

2017年07月30日

続・マイクフォースのパッチについて

過去記事『マイクフォースのパッチについて』の後、いろいろ新たな発見があったので、内容を改訂したものをここに掲載します。

各パッチの使用例

【黒い鳥】

I Corps MSFのみで確認

▲I Corps MSF (1st MSFC 第113MSF中隊)

【ドラゴン】

II Corps MSFで確認

IV Corps MSFでも使用という情報あり

▲II Corps MSF (2nd MSFC)

※IV Corps MSFでの使用例については写真では確認できなかったものの、

元グリーンベレー隊員のRichard Hayse氏より、

「ドラゴンの部隊章は最初IV Corrps MSFで採用され、

後にII Corrpsに受け継がれた」

と指摘を頂きました。

【ジョリーロジャー】

▲III Corps MSF (3th / 36th MSFC )

【柳葉刀と稲妻】

II, IV Corps MSFおよび5th MSFの三部隊で確認

▲IV Corps MSF (4th / 40th MSFC エアボート中隊)

▲5th MSF (5th MSFC)

※5th MSFではベレー章としての使用のみ確認

【柳葉刀・稲妻・石弓】

5th MSFのみで確認

このように、長年マニアの間で信じられてきた、各部隊章は「C-1~C-5/第1~第5マイクフォースに対応している」という説は誤りであったことが分かります。

通常、一つのデザインの部隊章は一つまたはその直系の部隊でのみ使用されるものですが、なぜマイクフォースでだけこのように複雑な使われ方をされていたのでしょうか?

その理由について、個々の事例については当事者に確認するまで断言はできませんが、一般論として、『部隊の異動』が大きく関係していると僕は考えています。

そもそもマイクフォースは最初から予定されて全国で一斉に編成された部隊ではありませんでした。1961年以降、CIDG計画によって全国に数十の特殊部隊キャンプが建設され、それぞれのキャンプに、後にキャンプストライクフォース(CSF)と呼ばれるCIDG歩兵部隊が編成されます。このCSFは国境地帯の防衛、パトロールを主任務とする守備部隊であり、移動手段は主に徒歩もしくはトラックしかありませんでした。

その後、CSFの一部にヘリボーンやエアボーンといった専門技能を教育し、攻撃任務に適した機動部隊として1964年に第2戦術地区に誕生したのが"イーグルフライト小隊"です。このコンセプトはMACVに高く評価され、以後全国に順次MSF(マイクフォース)が編成されていきます。

そして当時、各CSF、MSFはアドバイザーである米軍グリーンベレーおよび豪軍AATTV分遣隊の指揮下(※)にあり、部隊の編成や部隊章は彼等アドバイザーが決めていました。またこの時期、これら分遣隊は一般部隊と比べてはるかに人数が少ないため、彼等は一つのキャンプを構築し部隊を訓練し終えると、また次のキャンプに異動して同じように部隊を組織するとう作業を繰り返していました。また、編成されたMSF部隊自体も、配置換えで移動する事が度々ありました。

この際、異動する先は同じ省や戦術地区内とは限らず、要請に応じて別の戦術地区に移動する事もよくあります。そしておそらく彼等は、先に制定したMSFの部隊章を、異動した先でも使っていたのではないかと私は推測しています。つまり、これら部隊章は第1~第5MSFという分類で制定したものではなく、彼等を指導したアドバイザー分遣隊や、他の地域から異動してきたMSF部隊によって、MSF大隊・中隊毎にもたらされたと考えれば、いくつもの部隊章が複数の軍管区にまたがって使われていた事にも説明がつくかと思います。

※形式的な指揮権は当初からベトナム共和国軍LLDBにあったものの、ベトナマイゼーションが開始される1968年までは、作戦計画や予算の面では、CIDG部隊の運営はほとんど米豪軍に依存している状態でした。

また繰り返しになりますが、そもそもマイクフォースをC-1~C-5と呼ぶ事自体が間違いだと考えます。C-1~C-5の"C"は"Corps (軍団)"の略ではなく、米軍グリーンベレーおよびベトナム軍LLDBの"Cチーム"を意味していました。実際にはCチームの下位にあるBチームのうちマイクフォースを担当しているのは各Cチームにつき1チーム(つまり全国で5チーム)のみで、他の数十のBチームはCSFや訓練センターなどの、マイクフォース以外の部隊を担当していました。

関連記事

おまけ: MSFCの名称について

上の図のように、第1~第4軍団MFSおよび第5MSFにはそれぞれ1つのMSFC(連隊規模のMSF司令部)が設置されており、米豪越特殊部隊の指揮下で作戦を遂行していました。しかしそのMSFCの名称については、以前から不思議に思っていた事がありました。

と言うのも、各MSFCはベトナマイゼーションの開始に伴い1968年5月に改編され、それぞれグリーンベレー分遣隊の部隊番号を受け継いだ部隊番号に改称された事がMobile Strike Forces in Vietnam 1966-70など複数の資料に記載されています。

しかし、どうもこの改称については米軍内でも徹底されていなかった、もしくは改称された事すら認識されていなかったように見受けられます。

例えばマイクフォース最精鋭部隊として知られる第5MSF(ニャチャン・マイクフォース)の"5th MSFC"は、"55th MSFC"に改称されました。

このように、司令部の看板は確実に55th MSFCに変更されています。

しかしその一方で、現場のアメリカ兵が書いたFSBの看板には、改称から2年以上たった1970年以降も"5th MSFC"と記載されています。

同様に1st~4th MSFCもそれぞれ16th, 20th, 36th, 40th MSFCに改称されているのですが、多くの資料に改称前の部隊名のまま記載されています。

恐らくこれは、MSFCが改称された後も全体の部隊名としては1st~5th MSFが使用され続けた事から、当時から"MSF"と"MSFC"が混同されており、改称後のMSFCの名称が使われる機会が少なかった為に生じた誤解ではないかと思っています。 Posted by 森泉大河 at

15:04

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│組織・編成

2017年05月01日

グレイタイガーの4月30日

2016年: 2016年の『30-4』

昨日、このブログを始めて4回目の4月30日『サイゴン陥落』の日を迎えました。ベトナム本土では今年も相変わらず、ベトナム共産党(当時労働党)が800万人もの人命を犠牲にして強行した『解放』と『統一』の偉業が喧伝され、祝賀ムードが演出されています。

一方、終戦後共産政権による弾圧と暴政から逃れ国外に脱出したベトナム難民とその子孫ら約300万人の在外ベトナム人たちは、この日を『国恨の日(Ngày Quốc Hận)』と呼び、ベトナム全土がベトナム共産党というテロ組織の支配下に墜ちた悲劇の日として記憶されています。

昨年12月、私は友人の紹介で、米国カリフォルニア州在住の元ベトナム難民、ファム・チャウ・タイ氏(Phạm Châu Tài)という人物にお会いしてきました。タイ氏は『グレイタイガー(Hổ Xám)』の異名で知られる元ベトナム陸軍特殊部隊少佐で、ベトナム戦争中NKTやプロジェクト・デルタ、第81空挺コマンド群に所属し、常に最前線で共産軍と戦い続けた歴史の生き証人の一人です。今回は、タイ氏が経験した4月30日の物語をお伝えします。

▲タイ少佐(左手前)、ホア少尉(左手奥)、ハウ監督(右手前)、私(右手奥) [2016年12月カリフォルニア州ウェストミンスター]

▲タイ氏が所属したNKT雷虎コマンドFOB2 スパイクチーム『オハイオ』 [1966-1967年頃 コントゥム]

▲LLĐBプロジェクト・デルタ時代のタイ大尉(当時 写真右から2番目) [1960年代末]

▲タイ大尉(当時)が指揮した第81空挺コマンド群第3強襲中隊 [1972年 アンロクの戦い]

戦車砲の防盾上に立つ人物がタイ大尉

幾多もの激戦を渡り歩き、特に1972年の『アンロクの戦い』において、迫りくる共産軍機甲部隊に対し歩兵による対戦車戦闘を指揮して見事な勝利を掴んだタイ大尉は、同年少佐に昇進し、『グレイタイガー(灰虎)』の勇名は国中に知れ渡るところとなった。

それから3年後の1975年、アメリカからの支援を失ったベトナム共和国軍は、依然中ソによる支援を受けながら南侵を続ける北ベトナム軍の勢いを止める事が出来ず、戦況は悪化の一途をだどっていた。3月には南ベトナム中部(第2軍管区)の失陥を許し、補給路が分断された事で北部の第1軍管区も孤立。さらに4月には、サイゴン防衛の要衝であるロンカン省スンロクが北ベトナム軍4個師団に包囲される。この『スンロクの戦い』において、レ・ミン・ダオ准将麾下の共和国軍第18歩兵師団および第81空挺コマンド群は4倍の兵力の敵に対し猛烈な反撃を行い北ベトナム軍の進攻を12日間遅らせる事に成功したものの、最終的に共和国軍は首都防衛の戦力を温存するためスンロクを放棄し、ビエンホア街道からサイゴンに撤退した。

この逼迫した状況の中で、タイ少佐が指揮する第81空挺コマンド群第3戦術本部(Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Số 3)は4月26日、総参謀部を含むタンソンニュット空港・空軍基地周囲の守備を命じらる。

一方、ベトコン側のスパイとしてベトナム共和国空軍に潜入しており、4月8日にF-5戦闘機で総統府を爆撃したグエン・タン・チュンは、北ベトナムへの逃亡後すぐさま南侵部隊に合流しており、4月28日には北ベトナム軍によって占領されたファンラン基地からA-37攻撃機で再びサイゴンへ向けて飛び立ち、タンソンニュット空港への爆撃を実行した。この時タイ少佐は、守備対象である空港が自軍の攻撃機によって爆撃されるのを地上から見ている事しか出来なかったた。

同28日、1965年以来10年間に渡ってベトナム共和国軍参謀総長を務めていたカオ・バン・ビエン大将は、敗戦すれば家族もろとも共産軍から拷問を受けて処刑されると考え、正式な辞任を経ずに家族を連れて密かにサイゴンから脱出してしまった。また辞任したグエン・バン・テュー前総統に代わって4月21日に総統に就任したチャン・バン・フォンも、就任から1週間後のこの日、ベトコン側に停戦交渉を拒否されたため総統を辞任した。

▲ベトナム共和国軍総参謀部庁舎 [ザーディン省タンビン区]

翌4月29日、敵が目前まで迫る中、ビエン大将の失踪を受けて総参謀部(BTTM)はビン・ロック中将を新たな参謀総長に選任した。そして同日午後、タイ少佐はサイゴン守備部隊指揮官の一人として、新体制となった総参謀部での戦況会議に招集される。総参謀部はタンソンニュットから目と鼻の先であり、タイ少佐が完全武装した4名の護衛と共に会議室に入ると、彼は英雄が到着したとしてビン・ロック中将ら幹部に紹介された。この時、会議室内の雰囲気は非常に緊迫しており、数十人居る参謀将官・佐官たちの内、椅子に座っている者はほとんどいなかったと言う。

参謀総長への挨拶を済ませると、タイ少佐はグエン・フー・コ(Nguyễn Hữu Có)中将ら幹部の将官らと今後の対応を協議した。この中でタイ少佐は、もはや敗戦は避けられない情勢である事を理解し、将軍たちにこう語った。

「我が隊は、明日の朝まではここ総参謀部を守り抜くつもりです。明日の朝が限度です。もう答えは出ています」

タイ少佐は顔をあげて将軍たちの顔を見渡した。これに対し、コ中将は自信を持った口調で皆に向けて答えた。

「私はこの部屋にいる将官や士官たちに誓う。今夜、ここ総参謀部にはアリ一匹、ハエ一匹通しはしない。当然ベトコンもだ。」

▲グエン・フー・コ中将

グエン・フー・コ中将はかつて軍事政権で国防長官を務めていたが、1967年に政権内部の政争に敗れ軍から追放されていた。しかし1975年になり戦況が悪化すると、停戦交渉の前提としてテュー政権関係者の排除を求めるベトコン側の要求に応じ、ベトナム政府は1975年4月28日にズオン・バン・ミン大将を総統に、グエン・フー・コ中将を軍部の顧問として政府に復帰させた。しかしそれでもベトコン側は交渉のテーブルに付く事はなかった。

それからコ中将はタイ少佐に、何か手伝える事はあるかと尋ね、タイ少佐は以下の提案をした。

「私の隊の一部を閉鎖された陸軍工廠に撤退させて頂けませんか。あそこに立て籠れば戦力を補えます。」

しかしそれにはタイ少佐が受け持つ約1000名の部隊からその1/4の人員を裂く必要があり、首都防衛最後の拠点である総参謀部の守備が薄くなる事を意味していた。コ中将はこの提案を受け、すぐに結論を出すため電話で緊急の会議を招集した。そこで参謀たちは守備兵力を裂くことに不安を滲ませたものの、タイ少佐の案は了承され、部隊は陸軍工廠への移動を開始した。しかし夜になると命令は変更され、陸軍工廠守備隊は再びタイ少佐の元へ引き返す事となる。

4月29日の夜になると、タンソンニュット周辺で多数の銃声が鳴り響いた。空挺コマンド部隊は複数の地点に分かれて散発的な銃撃戦を続けたが、その都度敵は少なからぬ損害を出し退却していった。この時点でタイ少佐の部隊の損害は軽微であり、兵士たちは高い士気を維持していたという。

散発的な戦闘の後、一旦敵の攻撃が収まると、長い静かな夜が訪れた。兵士たちは狭い指揮所の中で身を寄せ合い、眠れぬ夜を過ごした。しかし部隊長のタイ少佐は、命令を出す必要がある時だけ起き上がり、それ以外の時間は横になって寝ていた。それは、この総参謀部を守る戦いがこの一晩で終わるとは考えていなかったからであった。必要であれば、タイ少佐は南ベトナムを救う手立てが見つかるまで何日でもこの場所で戦い続けるつもりであった。

そして運命の4月30日が始まった。夜明けと共に北ベトナム軍の機甲部隊は多方面からサイゴン市内への突入を開始した。タイ少佐は、ついに最後の時がやってきたと部下のホアン・クイ・フォンに伝え、兵士たちに無線で指示を送った。

タイ少佐は、敵は必ず戦車を先頭にし、それに続いて歩兵部隊が前進する事を知っており、それを阻止するにまず先頭の戦車を足止めする必要があった。そのためタイ少佐は、敵が通行するであろうクアンチュン訓練センター付近で攻撃を行う事に決めた。クアンチュン訓練センターはタンソンニュットの北に位置し、その周囲は戦車を待ち伏せ攻撃するのに適した地形であった。また訓練センターには、対戦車戦闘の教育を受けた新兵たちが今も多数立てこもっていた。タイ少佐は彼ら新兵に無線で指示を送り、2両の戦車を撃破することに成功した。しかし他の戦車は歩兵を乗せたトラックを従えてサイゴン市街へと前進を続けた。

そして敵部隊が総参謀部まで約2kmのバイヒェン交差点に到達すると、待ち構えていた第81空挺コマンド群第3戦術本部本隊と接触した。空挺コマンドは周囲の建物に身を潜め、交差点に差し掛かった敵戦車を頭上からM72対戦車ロケットで攻撃した。同時刻、敵戦車はタンソンニュット空港のフィーロン門およびランチャカ(ピニョー・ド・ベーヌ廟)付近にも進軍し、空挺コマンドはそこでも対戦車戦闘を行い、複数の敵戦車を撃破した。

しかし後続の戦車が次々と押し寄せ敵が反撃に転じると、空挺コマンドは総参謀部まで撤退するよう命じられた。

▲タンソンニュット周辺およびサイゴン市街の位置関係 [1971年版サイゴン・ザーディン省地図より]

▲ランチャカ前で空挺コマンドに撃破された北ベトナム軍のT-54/55戦車 [1975年4月30日ザーディン省タンビン区]

総参謀部正門前まで退却したタイ少佐らは午前9時30分に、総参謀部第3室(作戦参謀部)の参謀から無線を受け、停戦を命じられた。しかしタイ少佐はこれを拒否し、その参謀に、自分は参謀総長からの直接命令以外受け入れない。空挺コマンドは今も総参謀部を守って戦っているのだと回答した。

それから30分後の午前10時、ズオン・バン・ミン大将(総統)は無線通信を通じて、全軍将兵に戦闘を停止し武器を捨てるよう命じた。これを聞いたタイ少佐は総参謀部前の防御陣地を離れ、独立宮殿(総統府)に居る新参謀総長グエン・ヒュー・ハン准将に個人的に電話をかけ、軍の最高司令官であるズオン・バン・ミン将軍と直接話したいと伝えた。そして電話口で15分待った後、ついにミンが応答した。

「こちらはズオン・バン・ミン大将だ」

「大将閣下、私は空挺コマンドのファム・チャウ・タイ少佐です。我々は最終的決定が下るまで、ここ総参謀部を防衛せよと命令を受けています。1時間前、我々は停戦するよう無線を受け、そして先ほども将軍が無線で停戦を呼びかけているのを聞きました。我々としては、その停戦について、もう一度詳しくお聞きしたいです。」

ミン将軍はしばらく言葉を発するのを躊躇った後、タイ少佐に語った。

「・・・もうなす術はない。君も投降する準備をしてほしい。」

「大将閣下、それでは無条件降伏ではないですか!」

重苦しい沈黙の後、タイ少佐は口を開いた。

「閣下、我々はここを死守せよと命令を受けました。事実我々は朝から敵の攻撃を退けており、すでにこの付近だけで敵戦車を6両撃破しました。しかも我が方はほぼ無傷です。閣下、我々は降伏などできません。我々はいったい何年軍の為に尽くしてきたとお思いですか・・・」

「従いたまえ」

「閣下、もし閣下が降伏なされば、今も総参謀部で戦っている2000名の将兵の身は安全であるという保証はどこにあるのですか」

沈黙の後、ミン将軍は最後にタイ少佐に一言だけ述べ、電話を切った。

「敵の戦車が市街に突入しようとしている。従ってくれ」

▲ベトナム共和国最後の総統ズオン・バン・ミン大将 [1975年4月30日 独立宮殿]

電話を切られたタイ少佐は、やむなく自分の防御陣地に戻る事にした。そして正門に続く基地内の長い道路を歩いている途中で、ある高級将校と出くわし、独立宮殿で何が起こっているかを知らされた。彼が最後に聞いたズオン・バン・ミン大将からの通信は、独立宮殿に敵戦車が突入したという言葉だったという。

それを聞いたタイ少佐は、すぐさま部隊を率いて独立宮殿に乗り込んでミン将軍を救出し、そして軍と兵士の安全を確保した上での停戦となるようミン将軍を今一度説得しようと考えた。タイ少佐は防御陣地に戻ると、自分の部隊を見渡した。空挺コマンドの兵士たちはいまだ銃を手にし、眼前に迫る敵軍から目をそらしていなかった。

▲タイ少佐が最後の防御陣地とした総参謀部正門 [ザーディン省タンビン区]

その時、無線機から再びズオン・バン・ミン大将発の命令が聞こえてきた。そしてその命令は停戦ではなく、速やかな投降、つまり無条件降伏を命じるものであった。この瞬間、1946年以来30年間近くにおよんだベトナム政府と共産主義勢力との戦いは、共産側の勝利に終わった。北ベトナム軍は総参謀部を包囲するため次々と押し寄せてきたが、銃声は止んでおり、辺りは不気味な静けさに包まれていた。

15分後、総参謀部周辺の住民たちが通りに出てきて、兵士たちに語り掛けてきた。

「兄さんたち、もう戦わなくていいんだよ。平和になったんだ。家に帰ろう」

そして人々は家から急いでTシャツなどの私服を持ってきて空挺コマンド隊員たちに与えた。

「軍服を着てちゃダメだ。これに着替えな」

サイゴン市民は政府軍降伏の知らせを聞くと、兵士たちを共産軍による報復から守るため、街の至る所で早く私服に着替えて逃げるよう促していた。

▲軍服を脱ぎ捨てる第81空挺コマンド群兵士 [1975年4月30日ザーディン省タンビン区]

兵士たちが投降の準備を進める中、タイ少佐は最後にもう一度自分の部隊を集めた。そして彼は部下への命令としてではなく、共に幾多の苦難を乗り越えてきた兄弟たちへの言葉として、兵士たちに訴えた。

「我々は空挺コマンドである。降伏などしない。戦いを投げ出し、怯え隠れてはならない。どうか降伏しないで欲しい。空挺コマンドは決して降伏しない!」

兵士たちも皆、同じ気持であった。しかし最高司令官から下った命令は明白であり、またこれ以上の抵抗は誰の目にも無意味であった。最終的にタイ少佐は総参謀部正門前で、部下たちと共に共産軍による武装解除に応じた。こうしてファム・チャウ・タイの戦争は終わった。

▲空挺コマンド "グレイタイガー" ファム・チャウ・タイ少佐

出典:

Hoàng Khởi Phong

30-4-1975: Trận Chiến Cuối của Hổ Xám Phạm Châu Tài- Liên Đoàn 81- Biệt Cách Nhảy Dù

Vương Hồng Anh

30.4.75: Nhảy Dù, Biệt Cách Dù Kịch Chiến Với CQ Trước Giờ G

投降後、戦犯として共産軍に逮捕されたタイ氏は強制収容所での長く過酷な生活を経験した後アメリカに亡命し、現在はカリフォルニア州ウェストミンスター市のベトナム移民街リトル・サイゴンで穏やかな生活を送っておられます。

氏は普段、メディアからの取材は全て断っているそうですが、今回は「戦後ベトナム生まれの若者たちに自分たち祖父の時代を知ってほしい」という熱意を持った若き映像作家からの依頼により、インタビューが実現しました。その為インタビューは全てベトナム語で進められたので、私はその場では内容をあまり理解出来ませんでしたが、友人が「今のベトナムの若者に何を伝えたいですか?」と問いかけた時のタイ氏の表情を私は決して忘れません。

友人の問いかけに、氏は目にうっすら涙を浮かべ、言葉を詰まらせたままおよそ3分間ほど沈黙が続きました。その間、氏の脳裏には恐らく、当時死んでいった若者たちの事、自分たちが共産軍を倒せなかった為に祖国を恐怖が支配する独裁国家にしてしまった事、そしてその中でホー・チ・ミンと共産党の偉業だけを教育され育っていく戦後のベトナム人たちのへの複雑な思いが駆け巡っていただろう思います。長い沈黙の後、タイ氏は友人に自らの思いを打ち明けました。その内容はインタビューの英語翻訳版の完成を待たなければなりませんが、その言葉を語るタイ氏の目を見ているうちに、少なくともそれは、この41年間、氏の心に重くのしかかり、口を閉ざしていた想いの片鱗であった事は理解できました。この貴重なインタビューを日本で公開できる日を心待ちにしています。

2017年03月27日

ブラッドケーキ/ブラッシュ迷彩

先日ベトナム海兵隊のタイガーストライプ迷彩について書きましたが、タイガーストライプと同じく1960年代初頭から使用され始め、ベトナム共和国軍を代表する迷彩服としてタイガーストライプと双璧を成していたのが『ブラッドケーキ』または『ブラッシュ』と呼ばれる迷彩服でした。(これらの呼び名はマニア間での通称であり、当時のベトナム軍における呼び名ではありません。) 今回はこのブラッドケーキ迷彩服について、当時の写真を交えながらご紹介します。

関連記事: ベトナム軍の迷彩

ブラッドケーキ迷彩の起源

愛好家・コレクターの間では、ベトナム軍ブラッドケーキ迷彩の源流は第2次大戦中に開発されたイギリス陸軍の迷彩ウィンドプルーフスモックにあると考えられています。

Smock, Windproof, Camouflaged: British Army© IWM (UNI 4081)

このウィンドプルーフスモックは第2次大戦中、イギリス軍の指導の下組織された自由フランス軍SASにデニソンスモック等の英軍装備と共に供与されており、さらに大戦後は米英軍の支援の下再建中のフランス陸軍(本土軍・植民地軍・外人部隊)の空挺部隊に大々的に供与され、スモックだけでなく同じ生地で作られたジャケットやパンツも生産されました。

時を同じく、1946年に第1次インドシナ戦争が勃発すると、このウィンドプルーフ系迷彩服はインドシナ派遣部隊(CEFEO)の各空挺部隊にも支給されます。さらに1948年からは植民地軍のインドシナ人空挺中隊(CIP)に、1951年からはフランス連合の枠内で独立したベトナム、ラオス、カンボジア各国の空挺部隊でも使用されるようになります。

国産化

こうしてウィンドプルーフ系迷彩服はベトナム共和国軍へと受け継がれていった訳ですが、ジュネーブ協定後の1950年代後半になるとウィンドプルーフ迷彩の使用例は急激に減少します。なぜならフランス連合軍はベトナムから撤退する際、これから部隊に支給するはずだった新品の空挺部隊用リザード系迷彩服(TAP47系、TTA47系)を大量に南ベトナムに置いて帰ったため、ベトナム軍空挺部隊の使用する迷彩服はそれら新品のリザード系だけで十分となり、古いウィンドプルーフ系を着る必要がなくなってしまったからです。

しかし、当然ながらフランス軍が残していったリザード系迷彩服の数にも限りがあり、訓練や戦闘で消耗されればいずれ迷彩服が不足する事は明白でした。その為ベトナム軍は空挺部隊向け新型国産迷彩服の開発を進めていきます。こうして生まれたのが、ウィンドプルーフ迷彩を基に開発されたブラッドケーキ迷彩服でした。

このブラッドケーキ迷彩服の裁断は、海兵隊タイガーストライプや、その発展型であるベトナム軍共通の作戦服とは異なる独特のものでした。この服は空挺部隊向けの作戦服である為、空挺降下時に着用する事を念頭に設計されています。海兵隊式と違い、降下時に風圧で空気が服の中に入ってバタついたり、装備・ベルト類が引っかからないよう、前合わせやポケットのフラップが隠しボタンになっているのが大きな特徴でした。また、迷彩パターンだけでなく、ウィンドプルーフスモック本来の防風性も受け継ぎ、風を通しにくい生地が使われていました。なお、パンツは概ね海兵/一般と同じく米軍ユーティリティ式の貼り付けポケットで、カーゴポケット有り・無しが存在していました。

しかし残念ながら、僕はまだブラッドケーキ迷彩服がいつごろ開発されたのか、詳しい情報はつかめていません。僕が写真で着用を確認している最も古い時期は、1962年になります。もっと古くからあるよ!という情報をお持ちの方、是非ご連絡下さい!

ブラッドケーキ迷彩服を着用し降下訓練に臨む空挺旅団兵士[1962年]

またブラッドケーキ迷彩服は1960年代初頭から60年代末まで10年近く使用された服であるため、いくつかバリエーションが存在します。以下は、僕が写真で確認しているもののまとめになります。

◆大2ポケット

おそらく最初に生産されたブラッドケーキ迷彩服の裁断。大きめの胸ポケットと隠しボタンの前合わせが特徴。ポケットのマチ、TTA47のような肩当て補強、エポレットはそれぞれ有り・無し両方が見受けられます。

[1963-1964年?]

[1963-1964年] 画像: © Southeast Asia US Army Security Agency Veterans Association

ライセンス企業Alamyではこの写真の撮影年を1973年と記載していますが、僕の見立てでは1964~1966年頃だと思います。

◆小2ポケット

大ポケットの簡略型と考えられており、海兵/一般部隊向け裁断のようにポケットが小さくなっています。またエポレット無しタイプもちらほら見受けられます。※2017年4月1日訂正

ジエム政権への軍事クーデターに参加した空挺旅団兵士[1963年11月サイゴン ザーロン宮殿]

◆隠しジッパーポケット改造

胸ポケットの内側にさらにTAP47系降下服のような隠しジッパーポケットを追加した改造モデル。大ポケット、小ポケット共にこの改造が行われた模様です。

同じくAlamyでは1973年撮影としていますが、個人装備からして1964~1966年頃だと思います。

僕が持っている香港製のリプロは、このタイプを再現したものです。新品だとコントラストが高すぎて別物みたいですね。リアルにするには全体がグレーっぽくなるまで退色させる必要がありますが、失敗すると取り返しのつかないリスキーな作業になるので、まだ踏み出す勇気が出ません。

◆TCU(1stパターン)裁断

その名の通りアメリカ軍のTCU(熱帯戦闘服)を模した裁断です。空挺部隊ではなく、主に特殊部隊(LLĐB)で着用されていました。どちらも空挺作戦を行うエリート部隊でしたが、フランス軍によって創設された空挺部隊とは異なり、LLĐBは1950年代末からアメリカ軍特殊部隊によって育成された組織であるため、米軍グリーンベレーに倣って緑色のベレーを採用するなど、米軍からの影響をより色濃く受けていたようです。

CIDGキャンプ訪れたベン・ハレル米陸軍中将の激励を受けるベトナム軍LLĐB隊員[1964年11月]

1960年代後半

1960年代後半になると、ベトナム陸軍のエリート部隊全体で米国の民間ハンター向け迷彩パターンをコピーした『シビリアンリーフ』迷彩が作戦服に採用され、空挺師団ではブラッドケーキからシビリアンリーフへの切り替えが始まります。さらに1967年には、米軍の新型TCU迷彩『ERDL』パターンが、海兵隊を含むベトナム軍エリート部隊共通の迷彩服として採用されます。その後も1969年からは国産の新型迷彩『レンジャー/エアボーン』パターンの配備が進められ、ベトナム軍の迷彩服は一気に様変わりしていきます。

とは言え、数万人の兵士の迷彩服を一度に更新する事は不可能であり、徐々に切り替えが進められたため、前線部隊でのブラッドケーキ迷彩の着用例は1968年頃まで見受けられます。また自費でブラッドケーキ迷彩服をテーラーメイドした将校たちは、新型迷彩が採用された後も手持ちの迷彩服を着続けたので、あまり前線に出る事のない司令部や後方勤務者は1970年頃になってもブラッドケーキ迷彩服を着ている事がありました。

空挺師団第5空挺大隊の中尉[1967年]

テト攻勢の最中の空挺師団兵士 [1968年サイゴン]

この時期、空挺師団ではERDL迷彩が一般的となっており、一部ではレンジャー/エアボーン迷彩の支給も始まっていました。

高級将校の仕立服

高級将校は自費で迷彩服をテーラーで仕立てるため、服の裁断はある程度個人の好みで作られます。そのため、高級将校の着ている迷彩服の裁断は、一般兵に支給されていたものとは異なる可能性がある事に留意する必要があります。

◆大2ポケット

高級将校であっても多くの場合、(仕立服だとは思いますが)一般的な大2ポケット型のブラッドケーキを着ています。ただし官給品とは違い、殆どの場合でエポレットや肩当は省略される事なく備わっています。

カオ・バン・ビエン少将(当時) (写真左) [1965年10月]

ゴ・クアン・チュウン少佐(当時)(写真中央)と空挺師団付き米陸軍アドバイサー ウェスト大尉(写真左) [1964年8月]

◆TCU(1stパターン)裁断

ド・カオ・チ中将[1960年代中盤]

チ中将の出身部隊である空挺師団ではTCU型ブラッドケーキはほとんど見られませんが、当時チ中将は軍団司令なので米軍式の服も作ったようです。

◆大2ポケット/前合わせボタン露出

トン・タット・ディン中将[1963年11月]

胸ポケットは隠しボタンのままですが、前合わせだけボタンが露出しています。隠しボタンは降下服としての実用性を目的とするものなので、それが取り払われたこの服は、実際に空挺降下をする事はない高級将校専用の服と言えそうです。

◆小2ポケット/胸ポケットボタン露出

グエン・チャン・チ少将[1965年ダナン]

上の中将の服とは逆に、胸ポケットだけボタンが露出しているタイプ。また、仕立服でありながらエポレットを備えていないのも珍しいです。

※2017年4月1日追記

◆大2ポケット/前合わせ・胸ポケットボタン露出

グエン・カイン中将(当時)(写真左) [1964年サイゴン]

前合わせと胸ポケット両方のボタンが露出し、エポレット無しという、海兵/一般部隊向けとほぼ同じ裁断になっています。

※2017年3月29日追記

◆大4ポケット/胸ポケットボタン露出

グエン・バン・テュー中将(写真左) [1966年]

(TCU型を除いて)珍しい4つポケットのタイプです。ウエスト周りには降下時の空気の侵入を防ぐドローコードが見受けられます。テュー中将の出身部隊は空挺ではありませんが、降下資格は持っていますし、当時空挺科幹部の独壇場だった軍事政権の中で新たな政権を発足させたテューですから、空挺科に舐められないよう、服で箔をつけるという目的があったのかも知れません。

Posted by 森泉大河 at

00:43

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│LLĐB/特殊部隊│被服・装備│ND/空挺│植民地軍

2017年01月09日

ベトナム空挺の降下作戦1955-1975

※2019年1月20日更新

※2024年6月26日更新

先日ジャンクションシティー作戦について記事を書きましたが、ジャンクションシティー作戦と言えばベトナム戦争中アメリカ軍が行った唯一のエアボーン作戦として有名ですよね。一方、第1次インドシナ戦争中に40回以上のエアボーン作戦に参加していたベトナム空挺部隊(フランス植民地軍時代含む)は、ベトナム戦争においても度々エアボーン作戦を実施していました。以下は1955年から1975年までにベトナム共和国軍が行ったエアボーン作戦の概要です。

日付: 1967年4月2日

▲一昨年カリフォルニアでお世話になったレ・ホアン少尉の、 STRATA時代(当時19歳)の写真。

なんか面白い銃持ってますね。

(再現図)

発想としてはシンプルだけど、意外なほど今まで見た事ないパターンだったので目からウロコです。

ベトナム共和国軍空挺部隊のエアボーン作戦

空挺部隊が降下した地点

黒が陸軍空挺部隊(Binh Chủng Nhẩy Dù)

青がマイクフォース(Lực lượng xung kích cơ động)

ヘリコプターの性能向上によってヘリボーンによる迅速な展開・強襲が可能になったことから、第1次インドシナ戦争期と比べるとエアボーン作戦の回数はかなり少なくなりましたが、それでも大規模な戦闘降下作戦は少なくとも13回は実施されたようです。

なお、マイクフォースは特殊部隊の指揮下にありましたが、マイクフォース自体は小人数で偵察や破壊工作を行うコマンド部隊ではなく、中隊規模以上の戦力でエアボーンまたはヘリボーンによる強襲を行う大規模な空中機動部隊でした。

日付: 1955年9月23日・24日

降下部隊: 空挺群

目的: ビンスェン派の掃討

領域: ベトナム共和国ザーディン省ズンサック

日付: 1962年3月5日

降下部隊: 空挺旅団

目的: 守備隊の支援

領域: ベトナム共和国タイニン省ボートゥック

日付: 1962年7月14日

降下部隊: 空挺旅団

目的: 待ち伏せ攻撃の支援

領域: ベトナム共和国ザーディン省サイゴン北部

日付: 1963年1月2日

降下部隊: 空挺旅団第8空挺大隊

兵員: 302名

目的: 第7歩兵師団の支援(アプバクの戦い)

領域: ベトナム共和国ディントゥオン省アプバク

航空機: C-123輸送機7機

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1965年8月3日

降下部隊: 空挺旅団

目的: ドゥッコー特殊部隊キャンプ奪還の支援

領域: ベトナム共和国プレイク省ドゥッコー

日付: 1965年11月

降下部隊: 空挺旅団

目的: 解放戦線部隊への強襲

領域: ベトナム共和国ビンディン省アンケー

日付: 1966年3月3日

降下部隊: 空挺師団

目的: 敵部隊への強襲

領域: ベトナム共和国フーイェン省ソンコウ

日付: 1966年12月27日

降下部隊: 空挺師団

目的: 解放戦線支配地域中心部の強襲

領域: ベトナム共和国チュンティエン省

降下部隊: 特殊部隊第5MSFC(第5マイクフォース), 第1MSF大隊, 第2・第3中隊

作戦: ハーヴェスト・ムーン作戦

兵員: 356名

領域: ベトナム共和国クアンドゥック省

降下地点: Bu Prang CIDG訓練キャンプ

航空機: C-130輸送機

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1967年5月13日午前6時

降下部隊: 特殊部隊第5MSFC(第5マイクフォース), 第1MSF大隊, 第3・第4・第5中隊および4.2インチ迫撃砲小隊

作戦: ブラックジャック作戦

兵員: 486名

領域: ベトナム共和国チャウドゥック省バイニュー

降下地点:バイニュー付近の水田

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ, 高度200mより水田上に降下

日付: 1967年10月5日

降下部隊: 特殊部隊第2MSFC(第2軍団マイクフォース), 第2MSF大隊, 第24中隊・第25中隊

作戦: ブルーマックス作戦

兵員: 374名

領域: ベトナム共和国クアンドゥック省

降下地点: Bu Prang CIDG訓練キャンプ

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1968年11月17日

降下部隊: 空挺師団

目的: 特殊部隊による掃討作戦の支援

領域: ベトナム共和国チャウドゥック省バイニュー

日付: 1972年5月4日

降下部隊: 空挺師団

目的: 進軍ルート(チューパオ・パス)の確保

領域: ベトナム共和国コントゥム省チューパオ

ベトナム共和国軍特殊部隊の越境エアボーン潜入作戦

特殊部隊が敵地に潜入するために行う小人数のエアボーン降下は、空挺部隊が行ったものよりもはるかに多くの回数が実施されました。また潜入のための降下作戦は、低高度を飛行する輸送機から順に飛び出す通常のスタティックラインジャンプだけでなく、潜入作戦という都合上、より隠密性を高めるためにHALO(高高度降下低高度開傘)を、しかも夜間に行っていた点が通常の空挺部隊とは大きく異なっていました。

ベトナム共和国軍特殊部隊による北ベトナムへの越境潜入は、1961年に開始されたパラソル・スイッチバック作戦に始まります。作戦はアメリカ軍MAAGベトナムおよびCIAによって指揮され、ゴ・ディン・ジェム総統直属の特殊作戦機関『地理開拓局(後のLLĐB)』がその実行に当たりました。この作戦はコマンド隊員が北ベトナムまたはラオス領内にエアボーン降下で潜入した後、民間人に成りすまして敵支配地域内に長期間潜伏し、諜報および破壊活動を行うという大規模なスパイ工作でした。そのため潜入要員は南ベトナムから来た者だと悟られないよう北部出身のベトナム人はたはヌン族の兵士が選抜されました。

ゴ・ディン・ジェム政権崩壊後の1964年、ベトナム共和国軍特殊部隊LLĐBの対外工作部門(第45室)はLLĐBから分離され、新たに総参謀部直属の特殊作戦機関SKT(後のNKT)として再編されます。そしてそのSKT/NKTが行う対外作戦の立案・指揮をアメリカ軍MACV-SOGおよびCIAが担っていきます。以後、MACV-SOGが計画しNKTが実行した越境作戦は大きく分けて2系統ありました。

OP-34 / OP-36 ※1967年12月にOP-34からOP-36に改称

敵性地域内での直接的なサボタージュ工作。米軍SOG-36およびSOG-37が担当。作戦は任務によってさらに三段階に分類される。

・OP-34A / OP-36A: NKT沿岸警備局およびNKT第68群が実行。パラソル・スイッチバック作戦に続く長期または短期潜入・諜報・破壊工作。

・OP-34B / OP-36B: NKT第11群が実行。STRATA(短期監視・目標捕捉)チームによる機動的なロードウォッチ任務。

・OP-34C / オペレーション・フォーレ: 心理作戦

OP-35

敵性地域への偵察、破壊活動。NKT連絡部『雷虎』と米軍SOG-35合同のC&C部隊が実行。

※以下は特殊部隊が実施した越境エアボーン潜入作戦の一部ですが、元が秘密作戦だけあって具体的な回数や細かい日付は把握できていないものが多いです。今後資料を見つけ次第加筆修正していきます。

日付:1961年から1964年にかけて複数回

降下部隊: 総統連絡部 地理開拓局北方部 第77群

作戦: パラソル・スイッチバック作戦

領域: 北ベトナム, ラオス

航空機: C-46輸送機

日付:1964年から1967年にかけて複数回

降下部隊: SKT第68群

作戦: OP-34A

領域: 北ベトナム, ラオス

日付:1968年から1973年にかけて複数回

降下部隊: NKT第68群

作戦: OP-36A (エルデストサン作戦、イタリアン・グリーン作戦、ポロ・ビーン作戦)

目的: (エルデストサン作戦の例) 敵の弾薬集積地に潜入し、敵の使う銃弾に爆発物を仕込んだ物を紛れ込ます事で、敵兵に自軍兵器への不信感を抱かせ戦意を削ぐ

領域: 北ベトナム, ラオス, カンボジア

航空機: C-130EまたはMC-130輸送機

降下方法: 夜間HALO

日付: 1970年11月28日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, CCN, チーム・フロリダ

作戦: OP-34

兵員: 9名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

航空機: C-130E

降下方法: 高度6400mより夜間HALO (史上初のHALOコンバットジャンプ)

日付: 1971年2月

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, CCN, チーム・アラスカ

作戦: OP-34

兵員: 9名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

降下方法: 高度6400mより夜間HALO

日付: 1971年4月15日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第1強襲戦闘団, チーム・ワンゼロ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

降下方法: 高度6400mより夜間HALO

日付: 1971年5月7日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第2強襲戦闘団, チーム・アラスカ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

航空機: C-130E

日付: 1971年6月22日

降下部隊: NKT チーム・ワンゼロ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: ラオス(ダナン南東60マイル)

航空機: C-130E

日付: 1971年9月22日

降下部隊: NKT チーム・ストーター

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: Plei Trap Valley, northwest of Pleiku

航空機: C-130E

日付: 1971年10月11日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第2強襲戦闘団, チーム・ウィスコンシン

作戦: OP-34

兵員: 10名

領域: La Drang Valley(プレイク南東25マイル)

航空機: C-130E

日付:1970年から1971年にかけて13回

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, C&C部隊

作戦: OP-35

領域: 北ベトナム, ラオス, カンボジア

降下方法: スタティックラインジャンプ

おまけ

Posted by 森泉大河 at

21:21

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│ND/空挺│MAAG/軍事支援顧問団

2016年11月15日

ベトナム共和国軍特殊部隊キャンプ

手持ちの資料を全てまとめた特殊部隊キャンプのリストを作成中。

まだまだ?マークが多いです。悔しい。いつか全ての空欄を埋めてやる・・・。

色分けは、黄色がCIDG計画の中核でありながら、なぜか戦後のマニアからガン無視され続けるCSF (Camp Strike Force: キャンプ駐屯のストライクフォース)。ベトナムに派遣されたグリーンベレー隊員のほとんどはこのCSF付きアドバイザーだったのにね。

青がCSFから発展した空中機動部隊MSF (Mobile Strike Force: 機動的なストライクフォース)。みんな大好き"MIKE Force (マイクフォース)"の事。実はCSFに比べて規模はかなり小さい。なお"C-1"~"C-5"という名称は5thSFGのCチーム(A~E中隊)の事なので、マイクフォースの部隊名として用いるのは不適当。

橙色がLLĐB C5やNKT所属の偵察・コマンド部隊。多くはCIDG計画とは別に、ベトナム共和国軍の特殊部隊として創設された部隊なので、隊員はもともとLLĐBのキン族(ベトナム人)およびヌン族が主だった。(1960年代中盤、サイゴン政府とデガ・チャム族・クメール族などのFULRO系少数民族は内戦状態だった。) その後、60年代後半に米軍の仲裁で政府とFULROが部分的に和解し、さらにMSFの規模拡大によって空挺降下や偵察などの技能を持ったCIDG / DSCĐ兵士が増えると、米軍の意向で偵察・コマンド部隊にもFULRO系少数民族が加わる事となった。

また一口に『キャンプ』と言ってもその種類は様々で、ベトナム戦争中にベトナム共和国軍およびその同盟軍が建設した防御拠点は以下に分類される。

・メインベースまたはベースキャンプ

・戦闘基地、前進作戦基地(FOB)、恒久着陸ゾーン

・射撃支援基地(FSB)

・特殊部隊キャンプまたはCIDGキャンプ

・フランス軍式要塞化陣地

・射撃支援パトロール基地(FSPB)、パトロール基地または前進射撃支援基地(FFSB)

・着陸ゾーン(LZ)

・戦略村

・夜間防御施設(NDP)

これらの内、今回表にまとめたキャンプは特殊部隊のメインベースおよびFOB、特殊部隊キャンプ、CIDGキャンプであり、それぞれの定義は概ね以下の通り。

メインベースまたはベースキャンプ

大規模な恒久施設からなる要塞化されたエリアのことで、飛行場を併設している。特殊部隊ではサイゴンのLLĐB/NKT本部、ニャチャンの5thSFG本部、およびLLĐBのC司令部(USSF Cチーム)が置かれた基地などがこれに当たる。

前進作戦基地(FOB)

メインベースを小型化したものだが恒久的な要塞化された防御陣地が付属しており、少なくとも滑走路が付属している。特殊部隊ではNKT連絡部コマンド"雷虎"のFOB 1~FOB 6や、MSFにおいて複数のFOBが建設された。

特殊部隊キャンプおよびCIDGキャンプ

FOBよりも小型であるが、恒久施設が存在する。通常、ヘリコプター用の着陸ゾーンはあるが固定翼機用の滑走路は無い。ベトナム、アメリカ軍の特殊部隊分遣隊Aチームが常駐し、その指揮下で1個大隊規模のCIDG / DSCĐ部隊が駐屯している。その周辺には兵士の家族用の住居も併設されている。

出典: 要塞戦記: ヴェトナム戦争アメリカ軍ファイヤーベース PART.1, 秋田郁夫, wardroom, 2011年

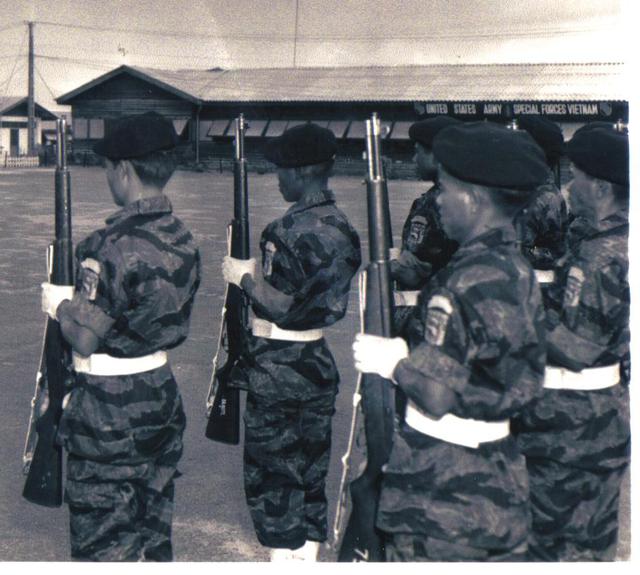

おまけ: 越米特殊部隊司令部スタッフ

LLĐB本部(サイゴン, ベトナム共和国軍参謀総本部内, 1968年8月)

5thSFGA司令ハロルド・アーロン大佐(左手前)とLLĐB司令ドァン・バン・クアン少将(右手前)

SKT本部(サイゴン, ベトナム共和国軍参謀総本部内, 1966年)

SKT司令チャン・バン・ホー大佐(中央左)と、MACV-SOG司令ジョン・シングラウブ大佐(中央右)

NKT本部(サイゴン, ベトナム共和国軍総参謀部内, 1970-1972年)

MACV-SOG司令ジョン・サドラー大佐(左端)と、NKT司令ドアン・バン・ニュー大佐(右端)

Posted by 森泉大河 at

22:26

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│組織・編成│MAAG/軍事支援顧問団

2016年07月23日

ジャライ服Ver.2

アホカリに向けて改良を進めていたジャライ族の民族衣装(風の服)がほぼ完成。前回作った時は手元に不鮮明な画像しか無かったのでほとんど想像でやるしかなかったけど、今回はある程度実物に近い雰囲気が出たかなと思います。やる気が出たらもうちょい作りこみます。

ただし、その実物自体、バリエーションが多すぎて、何が正解かまだ把握できてないけど。ジャライ、ラーデなど民族毎にデザインが違うのはもちろん、同じジャライ族内でも部落および部落内でのその人の地位でデザインが違うみたいです。ベトナムの少数民族に関する本は沢山あるけど、残念ながらそこを細かく解説している本にはまだ出合ったことがないです。

1975年以降、ベトナム共産党=現ベトナム政府によって繰り返されてきた少数民族への大量虐殺・民族浄化(ジェノサイド)によって少数民族の文化は一時期壊滅状態に陥っており、もしかしたら1975年以前の服のデザインに関する情報はほとんど失われているのかも知れません。現在ベトナムで流通している『少数民族の衣装』のほとんどは、それぞれの村で機織りする昔ながらの製法ではなく、お祭り用にアパレルメーカーが大量生産した物のようですし。

ちなみに今回この服はアホカリ1日目に、一人でベトナム陸軍第2軍団DSCĐ (CIDG)のパレード装のコスプレする予定で作っていたのですが、偶然にもその日、第一次インドシナ戦争装備で集まる企画"INDOCHINUIT!"が開催されるそうです。

[INDOCHINUIT!詳細]7月30日31日に本栖ハイランド(富士本栖リゾート)で開催される「アホカリプスVNリユニオン2016」に第一次インドシナ戦争装備で集まろう!と言う企みです、30日(土)の午後くらいを予定、集まるだけで特に企画は考えていないので、駄弁るも良し、撮影会も良し、情報交換も有り、流れで宴会も良し、というテキトー企画です、一応アホカリプス実行委員から開催の許可は貰ってあります、部隊、年代問わずですが一応1947~1954年が妥当ではないかと、参加費は「アホカリプスVNリユニオン2016」の参加費となります、「INDOCHINUIT!」のみ参加という奇特な方は「見学参加」扱いとなります、

民族衣装なら時代関係ないから、そのままフランス連合時代のモンタニャール大隊のデガ兵士として混ざろうかと思います。

過去記事『デガの歴史 古代~1954年』参照

▲デガ兵士に勲章を授与するベトナム国国長バオダイとCEFEO司令ジャン・ド・ラトル・ド・タシニー将軍(バンメトート 1950年)

Posted by 森泉大河 at

18:42

│Comments(4)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│【インドシナ少数民族】│自作グッズ│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │デガ

2016年07月20日

CIDG部隊指揮官ハ・キ・ラム大尉の経歴

前記事『CIDG計画の組織』の補足です。

元ベトナム共和国陸軍大尉ハ・キ・ラム(Hà Kỳ Lam)氏のブログに、自身の経歴と当時の写真が掲載されていたので、その一部をご紹介します。ラム氏の軍歴は、1960年代~70年代にかけてCIDG(越語DSCĐ)部隊を指揮したLLĐB将校の典型であり、当時のLLĐBとCIDGの関係を示す良い例だと思います。

【本文・画像引用】

ハ・キ・ラム氏ブログ http://hakylam.com/?page_id=46

その後特殊部隊科(LLĐB)へ異動。LLĐB将校として1964年から1970年まで国境LLĐBキャンプ(Căn cứ Biên phòng Lực Lượng Đặc Biệt)のCIDGキャンプ・ストライク・フォースを指揮する。

※()内はキャンプ付き=CIDG計画担当グリーンベレー分遣隊

1964年 クアンナム省カムドク国境LLĐBキャンプ中隊長 (USSF A-105)

1965年 クアンチ省ケサン国境LLĐBキャンプ中隊長(MACV-SOG FOB3)

1966年 トゥアティエン省アシャウ国境LLĐBキャンプ副指揮官

1966年 コントゥン省ダクサン国境LLĐBキャンプ副指揮官(USSF A-245)

1967-1968年 プレイク省プレイメ国境LLĐBキャンプ指揮官(USSF A-255)

1968年 コントゥン省バンヘット国境LLĐBキャンプ指揮官

1968-1969年 コントゥン省ポレイクレン国境LLĐBキャンプ指揮官(USSF A-241)

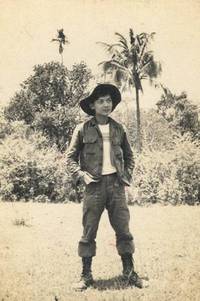

▲LLĐB転科後(1964年)

▲ケサン国境LLĐBキャンプにて(1965年)

▲1968年当時のラム大尉

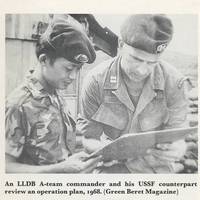

▲グリーンベレーマガジンに紹介されるラム大尉(1969年)

※この画像はグリーンベレーマガジンからの引用として英国の新聞に掲載されたものだが、キャプションに誤って1968年と記載されている

▲ポレイクレン国境LLĐBキャンプにて(1969年)

1970年、米軍グリーンベレーのベトナム撤退に伴いCIDG計画は終了し、国境LLĐBキャンプ=CIDG部隊はレンジャー科(BĐQ)に移管され、国境レンジャー(BÐQ Biên Phòng)へと改称される。

ラム大尉はBĐQに転科し、プレイク省の第81国境レンジャー大隊(旧・ドゥッコ国境LLĐBキャンプ)大隊長として引き続きCIDG部隊を指揮する。

▲作戦行動中のラム大尉(1970年11月)

▲大隊長として第81国境レンジャー大隊を閲兵するラム大尉(1971年)

1971-1974年 第3軍管区BĐQ司令部勤務

1974-1975年 アメリカ陸軍歩兵学校にて研修。IOAC-7/74(歩兵将校上級課程1974年7期)修了

1975年4月上旬 ベトナムに帰国

▲米国ジョージア州フォート・ベニング陸軍歩兵学校にて(1974年12月)

終戦後、共産政権に逮捕され収容所に6年間投獄される

1975-1976年 ビエンホア収容所(1年)

1976-1979年 ハノイ北西部ソンラ収容所(3年)

1979-1980年 ニェティン省タンキ収容所(2年)

1981年1月 釈放

1981年5月 家族を連れて47名の難民と共にボートでベトナムから脱出

3日後、公海上でフランスの貨物船に救助されシンガポールへ入港

1981年10月 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の第三国定住プログラムによってアメリカに定住

現在米国ニュージャージー州で暮らすラム氏(2012年)

<参考動画>

ドン・バ・シンLLĐB訓練センターにおけるCIDG隊員への教練 (1970年6月)

Posted by 森泉大河 at

14:23

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│人物│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│BĐQ/レンジャー

2016年06月04日

CIDG計画の組織

関連記事: CIDGの人々

ベトナム戦争時代、米軍グリーンベレーがベトナム共和国領内に住む少数民族や少数宗教軍閥に軍事教練を施し戦力として活用した『CIDG計画』の存在についてはマニアの間では割と知られた話だと思います。しかし、その運営実態については日本はおろか米国でも長年(たぶん意図的に)誤解を招く書かれ方をされていると感じています。

その最たる例が、ベトナム共和国軍の特殊部隊であるマイクフォースやコマンド雷虎が、当たり前のようにアメリカ軍特殊部隊として書かれてしまっているという点で、これは大変な誤解です。確かにベトナム共和国軍特殊部隊の組織・ノウハウが発展途上であった1960年代においては、CIDG(越語: DSCĐ)部隊の指揮・運用の大部分を米軍グリーンベレーやMACV-SOGが担っていました。しかし彼らはあくまでベトナム共和国軍部隊の運用支援を目的としたアドバイザー(軍事顧問)部隊であり、組織としてはCIDG兵士が所属する部隊は全てベトナム共和国軍の所管でした。つまり端的に言うと、マイクフォース(CIDG)にアメリカ人は一人も居らず、MACV-SOG(アドバイザー)にモンタニヤードは一人も居なかったのです。

まぁ普通に考えても、アメリカ人がベトナムの少数民族兵になる事はないし、逆にアメリカ合衆国市民でない者がアメリカ軍人にはなれませんよね。これは単に、その部隊をどの国のものと捉えるかという言葉の定義の問題かも知れませんが、そこをはっきりさせない限り永遠に誤解し続ける事になります。

という訳で今回はCIDG計画の組織について、僕なりにまとめました。

CIDG計画の基本構造

そもそもCIDG計画はベトナム共和国の民間人に軍事教練を施し村落を武装化する事(=不正規民間防衛隊)が目的であったため、1961年の計画開始当初から米軍グリーンベレー(第7および第1特殊部隊群)はベトナム共和国軍特殊部隊(地理開拓部。後のLLĐB)を支援する形でベトナム側と共同で運営に当たりました。

最初に編成されたCIDG部隊はCSF (Camp Strike Force)で、1970年の計画終了までCIDG兵士の大半が所属する大規模な組織でした。このCSFはラオス・カンボジア国境を中心に全国に80カ所以上設置された特殊部隊キャンプに駐屯する歩兵部隊であり、ラオス・カンボジア領内のホーチミントレイル経由で侵入する共産軍を監視・撃退する事が主な任務でした。また同時に、兵士の家族を含む国境周辺の村落の住民をまるごとキャンプ内に移住させる事で戦略村(Strategic Hamlet)を構成し、住民と共産勢力との接触を避け、共産勢力の拡大阻止と住民の保護が図られました。

その後、アメリカ・オーストラリア軍がベトナム戦争への介入を本格化させると、LLĐBは1965年にCIDG計画担当部隊の編制をグリーンベレーの編成に合わせてA, B, Cチームという三段階に改編し、米・豪軍との連携強化を推し進めます。

また1966年には従来のCSFにエアボーン・ヘリボーン作戦能力を付加した空中機動部隊MSF (Mobile Strike Force / マイクフォース)の編成が始まり、CIDG部隊の役割は大きく拡大していきました。CIDG計画の中核を成すCSFはあくまで国境地帯の防衛を目的とした守備部隊でしたが、新設されたMSFは逆に常に攻撃任務に投入される強襲部隊であり、ベトナム共和国軍だけでなく米軍をはじめとする同盟軍の一般部隊が行う作戦へも増援として派遣されました。

関連記事: マイクフォースのパッチについて

なお、資料によってはCIDG部隊を指して"C-〇"や"A-〇〇〇"という呼称が使われる事がよくありますが、実はこれらはそのCIDG部隊を担当する米・豪軍の軍事顧問チーム名であり、本来的にはCIDG部隊を指す呼称ではありません。CIDG部隊は米軍内の組織ではなくあくまでベトナム共和国軍の一部門であり、それぞれの部隊は独自の部隊名・番号を持っています。またLLĐBはグリーンベレー同様A, B, Cチーム編成となりましたが、そのチーム番号はグリーンベレーと異なる独自の編成となっています。現在私が確認している各LLĐB分遣隊は以下になります。

【CIDG部隊と担当LLĐB・グリーンベレーチームの例】

Chi Linh CSF (LLĐB A-162, USSF A-333)

Tây Ninh CSF (LLĐB B-15, USSF B-32)

Đức Hòa CSF (LLĐB 第375中隊, USSF A-325)

第1軍団MSF, Da Nang (LLĐB B-21, USSF B-16)

第3軍団MSF, Long Hai (LLĐB B-36, USSF B-36)

第4軍団MSF, Can Tho (LLĐB B-19, USSF B-40)

第5MSF, Nha Trang (LLĐB B-22, USSF B-55)

第1MSF大隊, 第5MSFC (LLĐB 第522中隊, A-503 USSF)

これらはほんの一例ですが、LLĐBのチーム名に関する資料は少なく、まだこれだけしか把握できていません。またLLĐB側はAチーム(分遣隊)ではなく中隊がCIDGキャンプに駐屯する場合もあります。

【CSFの例】

看板中央がキャンプ地、つまりCSF大隊の部隊名を示しており、この部隊の名前は"Chi Linh" CSFとなります。次に看板左右の文字が、この部隊を担当するアドバイザー部隊の名称で、米/豪軍側が"A-333 / Co.A 5th SFGA (第5特殊部隊群A中隊=C-3)"。またA-333の上層はB-33 / C-3 / 5th SFGAという構成です。ベトナム軍側は"A-162 / BCH C3 LLĐB (特殊部隊C3司令部)"となります。

【MSFの例】

MSFはCSFと指揮系統が異なり、部隊名はキャンプ地名ではなく、"第1MSF大隊 / 第5MSFC (MSF司令部)"になります。米/豪軍チームはCSFと同様に"A-503"、上層は B-55 / C-5 / 5th SFGAという構成ですが、ベトナム軍側は"第522中隊"、上層はB-22 / BCH C5 LLĐBとなっています。

【第36MSFC(=第3軍団MSF)の例】

▲理由は不明ですが、なぜか第3軍団MSFだけはグリーンベレーとLLĐBのチーム番号が同じです。

偵察部隊におけるCIDG兵

上記のCIDGキャンプに駐屯する部隊(CSFおよびMSF)とは別に、米越軍特殊部隊が共同運営する偵察部隊に在籍するCIDG兵士も存在しました。偵察部隊には大きく分けて二つの系統があり、一つが"ギリシャ文字系プロジェクト(オメガ・デルタ・シグマ・ガンマ作戦)"で、グリーンベレーC-5およびLLĐB C5司令部が合同指揮する国境パトロール部隊として主にベトナム領内のホーチミントレイル捜索の任に当たりました。もう一つがSOG-35およびNKT(技術局)連絡部が合同指揮するOP-35(C&C部隊)で、越境作戦のみを担当し、国境を越えてラオス、カンボジア領内への潜入偵察作戦を実行しました。

ただし、これら偵察部隊には戦闘能力だけなく高い知識と技術が求められる事から、人員の大多数は高度な訓練を修了した正規のベトナム人特殊部隊員でした。一方、元々民間人である(しかも政府の人種隔離政策によって初等教育すら十分に受けられていない)CIDGが受けている軍事教練は、米・越軍一般兵の水準よりも低い簡易な歩兵戦闘訓練のみである為、偵察部隊に配属されるCIDG兵はMSFで経験を積み、その中から選抜された特に優秀な者に限られていました。

なおOP-35は各C&C司令部(CCN, CCC, CCS)によって編成が大きく異なります。

関連記事: NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[3]

各ギリシャ文字系プロジェクト内には通常の偵察小隊に加えて"ロードランナー"チームが編成されました。ロードランナーは敵である共産軍の装備を身にまとって敵支配地域に潜入し情報収集を行うという危険な任務を遂行する部隊で、ベトナム人(LLĐB)のチームに加えて、CIDG兵で構成されたチームも存在しました。またC&Cでもベトナム人(コマンド雷虎)のチームと、CIDG兵で構成された偵察チームが混在していました。

ただし、NKTもLLĐBもCIDGも同じベトナム共和国軍部隊である事から、アメリカ軍が作成した公式資料ではベトナム人と少数民族を区別せずまとめて"Vietnamese"と記している場合が多いため、どのチームがどの人種だったかははっきりしない部分が多いです。

CIDG計画終了後

アメリカ軍のベトナム撤退に伴うベトナム共和国軍への業務移行、いわゆる『ベトナミゼーション政策』が始まると、米軍グリーンベレーが主導してきたCIDG計画は1970年に終了し、全てのCIDG兵士は他のベトナム共和国軍部隊に編入される事となりました。

CIDGで最も人数が多いCSFは陸軍のレンジャー部隊(BĐQ)に編入され、1970年後半から1971年の始めにかけてキャンプ毎に国境レンジャー大隊(BÐQ Biên Phòng)として再編されました。国境レンジャーはその後、1970年のカンボジア進攻(トゥアンタン42作戦)や翌年のラオス進攻(ラムソン719作戦)などにおいて強襲部隊として最前線に投入され、ベトナム人司令官の指揮下で大きな戦果を残すともに、多大な損害を受け消耗していく事となります。

一方、MSFやギリシャ文字系プロジェクトに所属していたCIDG兵はベトナム人特殊部隊員と比較しても遜色ないほどの高い戦闘能力を有していたことから、国境レンジャーとして消耗されることなく、長年共に戦ってきたLLĐB隊員たちと共にNKTに新設された作戦部(Sở Công Tác)に編入され、"コマンド黒龍"の一部として再編されました。

関連記事:

NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[4]

おまけ: 今年のアホカリの目標

上着なんて何でもいいから、とにかく褌をポチりましょう。

Posted by 森泉大河 at

20:14

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦