2025年01月12日

東洋漫遊記⑩シエンクワン

※2025年1月13日更新

今回、ロンチェン訪問の起点としたのがシエンクワン(ポーンサワン)という町です。

ここの町は元々シエンクワン県シエンクワン郡という名前だったのですが、ラオス戦争で壊滅的な被害を受けたため、戦後街はほぼ一から再建され、その際新たに「ポーンサワン郡」という名前が付けられたそうです。

しかし現地に行ってみると、バスの行先や公共の施設名などには、まだまだ「シエンクワン」という名前が使われており、むしろポーンサワンの使用例の方が少なく感じるくらいでした。

元々僕の目的地はロンチェンただ一か所だったので、シエンクワンを観光する予定は無かったのですが、ロンチェン訪問が順調に進んだおかげで時間がだいぶ余ったので、ホテルから歩いて行ける範囲でシエンクワンの街を散策しました。

MAG(地雷諮問グループ)はイギリスに本部を置き、世界中に残された地雷・不発弾の捜索と処理を行う国際NGOです。

ラオス戦争時代、アメリカはラオスに地上部隊を派遣しなかった一方、航空機による共産軍への空爆は第二次大戦を上回る猛烈な規模で実施されました。特にここシエンクワン県は、ジャール平原をめぐって十年以上一進一退の攻防が繰り返された場所なので、空爆が行われた回数も膨大になります。

▲1965~1973年にアメリカ空軍がラオス領内で空爆を行った地点

これについて反米思想を持つ人々は、あたかもアメリカがラオス国民を狙って無差別爆撃したかのように宣伝しますが、それは大嘘です。

当時のラオスはアメリカの同盟国であり、アメリカはラオスを防衛するため、ラオスを侵略する北ベトナム軍を対象に爆撃を行ったまでです。仮に日本が他国に侵略されれば、国内に侵入した敵を迎撃するために自衛隊や米軍は日本国内を爆撃せざるを得ないのと同じことです。

とは言え、当時も今も、民間人や民間施設を巻き込まない「きれいな爆撃」など不可能であり、ラオス国民が空爆によって大きな被害に遭ったのもまた事実です。そしてその戦禍は、終戦後も不発弾という形でラオス国民を苦しめてきました。

特にクラスター爆弾は、1個の弾体から約300個の子弾が放出されますが、MAGの資料ではその内20~30%が不発を起こし地上に残ってしまいます。またその子弾は小型で発見が難しいため、人が接触して爆発する事故が後を絶ちません。一説によると、ラオス国内に残る不発クラスター子弾の数は8000万個におよぶと推定されています。

ここでクラスター爆弾という兵器の是非について語る気はありませんが、危険を顧みずラオス国民の為に不発弾処理に当たるMAGの活動には頭が下がるばかりです。

古代のジャール平原石壺遺跡から、この地に住む多様な民族、仏領インドシナ時代、そしてラオス戦争まで、シエンクワン県の歴史にまつわる品々を展示している博物館です。多分この分野に興味が無いと何も面白くないかも知れませんが、僕は十分楽しめました。

なお節電の為、僕が入るまでは中の電気が消えており、僕が展示室を移動するたびに係員のおばちゃんが電気をON/OFFしにやってきます。なんだか恥ずかしいなぁと思いながら見て周りました。

ここには第二次大戦末期の日本軍によるシエンクワン占領についても展示があました。

これによると、フランス軍*コマンド部隊は1945年1月にシエンクワンに空挺降下し、現地でモン族を中心とする抗日組織『メオ・マキ』を組織して、現地の兵力や資金、弾薬を日本軍が到達する前に隠匿します。

(※この「フランス軍」が在インドシナ仏軍なのか、連合軍の一員としてインド・ビルマに進軍した自由フランス軍なのかは記述がありませんでした)

その後日本軍がシエンクワンに進駐すると、まだ十代だったヴァン・パオ(後の王党派モン族指導者・ラオス王国軍第2軍管区司令)は日本軍に雇われ通訳を務めつつ、裏ではメオ・マキの一員としてフランス軍の為に日本軍の情報を集めるスパイ活動をしていたそうです。

あのヴァン・パオ将軍が日本軍と関係が有ったという話は初めて知ったので驚きました。

③モン族服ショッピングモール

適当に通りを歩いていて、たまたま立ち寄ったショッピングモールがとても良かったです。Google Mapによると「KhwHmoob」という名前らしいですが、何て読むのか分かりません。

ここは1階は普通の生活雑貨や衣料品が売られていますが、2階に上がると、なんという事でしょう。モン族の民族衣装専門店が十数店も軒を連ねるモン族天国でした。

ウヒョヒョ。たまんねぇぜ。

実はシエンクワンもロンチェンも住民の大半はモン族なのですが、彼らはもう民族衣装なんて着ていなくて、日本人と同様にTシャツやらジーパンを着て生活しているので、せっかくモン族の街に来たのにモン族感が全然なかったのです。京都に来たのに和服の日本人がいなくてガッカリする外国人観光客の気分でした。

そんな中、思いがけずこのショッピングモールに出会ってしまい、大興奮で建物内を何回も往復しました。

ここで売っている服は女性用がメインですが、もちろん男性用もあります。

ただ僕が着る場合、リエナクトが主目的なので、今売っている服は使いにくいのです。

と言うのも、現代のモン族は普段民族衣装を着ないので、ここで売っている服は装飾が沢山付いた、結婚式など特別な時に着る正装・晴れ着だけなんです。

一方、僕がリエナクトで必要なのは、当時の一般的な普段着・野良着。残念ながらそういう物はもうどこにも売っていません。

▲70年代以前のモン族の普段着(左)と、現在売っているアパレル製晴れ着(右)

なので僕は、当時風の服を自作して着ています。

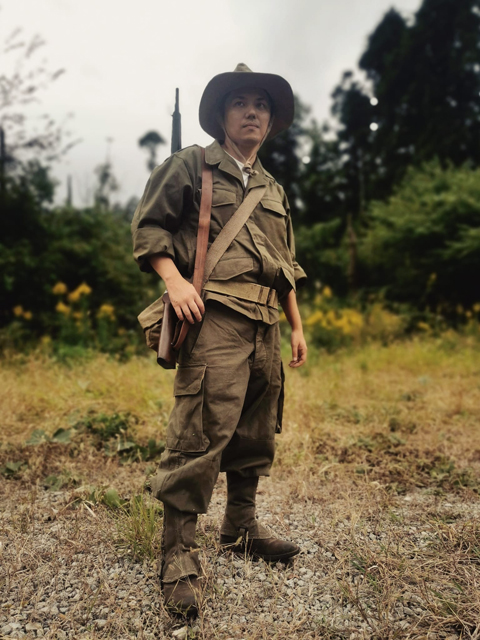

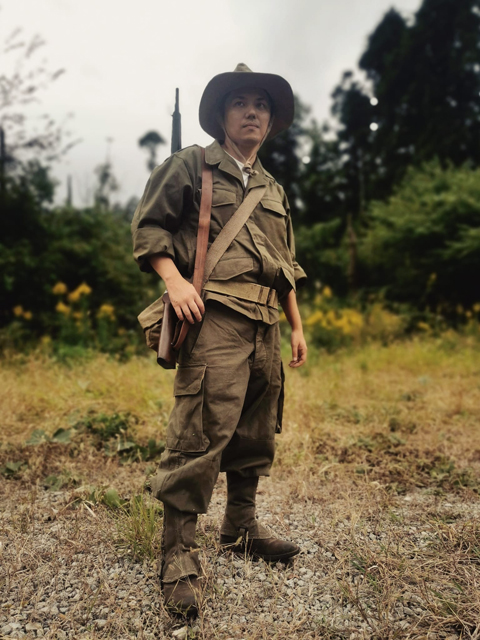

▲2024年に参加した「愛と戦火の大地2 ~スカイミッション~」にて

そんな中、コスプレに使えそうなアイテムを発見したので購入しました。

英語でスピリット・ロック(魂の鍵)と呼ばれるモン族の代表的なネックレスの一つです。

今売られている物は晴れ着用に華美な装飾が付いたものばかりですが、モール内を探し回ったら、このように昔ながらのシンプルなデザインの物を見つけることが出来ました。

▲右は1950年代前半のフランス軍GCMA(混成空挺コマンド群)所属のモン族兵

当時のGCMAの映像:https://www.youtube.com/watch?v=oVBWCVA0Hvc

いや~、ビエンチャンよりも、この田舎町の方が何倍も楽しめました。

道中はなかなか大変でしたが、来て良かったです。

Posted by 森泉大河 at

16:13

│Comments(0)

│リエナクト・コスプレ│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│【ラオス】│モン族│少数民族の歴史・文化│旅行・海外│ラオス王国

2024年11月27日

VMX/初代タイガーストライプ発売!!!

※2024年12月01日更新

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

分かりやすく言うと、ベトナム海兵隊が1957年に開発した、一番最初のタイガーストライプです。

その後現代まで70年近く続くタイガーストライプ迷彩の歴史はこの服から始まりました。

この服自体はベトナム戦争が始まる以前の50年代末のベトナム海兵隊でしか使っていない服なのでレプリカなんて望めないと思っていましたが、出ちゃいましたよ。まさかこんな日が来ようとは!

【関連記事】

海兵隊ザーコップ迷彩について:https://ichiban.militaryblog.jp/e1084861.html

ベトナム海兵隊の歴代戦闘服:https://ichiban.militaryblog.jp/e1136674.html

この服が使われた当時、まだ海兵隊全体を示す部隊章は制定されていなかったので、左袖には『第1上陸大隊(Tiểu Đoàn 1 Đổ Bộ)』部隊章のレプリカを縫い付けています。

(過去生地『ベトナム海兵隊のインシグニアについて その1』参照)

第1上陸大隊の部隊章は中央に「赤い星」がデザインされていますが、これは海兵隊の前身の一部となったフランス植民地軍コマンドス・ノルト・ベトナム(北ベトナムコマンド)の部隊章から継承されたもので、その後1960年にアメリカ海兵隊のEGA(鷲・地球・錨)の意匠を取り入れた新徽章がベトナム海兵隊章として制定された後も、赤い星は海兵隊のシンボルとして受け継がれていきます。

2024年11月26日

11月の撮影会

日曜日に今年最後の撮影会を行ってきました。

今回のテーマは1969~1970年頃のベトナム陸軍空挺師団です。

楽しいのは楽しいんだけど、こうも毎回同じ場所だと飽きてきちゃうんですよね・・・。

場所の制約のせいで、やれる事が限られちゃう。

公共の場所だから穴掘る訳にもいかないし。

本当は月一ペースで教練会やりたいんですが・・・。

実は撮影場所探しは前々から行っているのですが、今以上に良い場所はまだ見つかっていません。

来年こそは

2024年10月28日

70年目の空挺要塞

日曜日、サバイバルゲームフィールド GERONIMOさんで開催された「愛と戦火の大地2 ~スカイミッション~」というイベントに参加してきました。

第一次インドシナ戦争がテーマのイベントという事で、フランス連合側はMAS-36小銃が7丁も大集合。壮観です!

僕は午前中はゲームには参加せず、手作りのモン族服を着てウロウロしていました。

当時ベトミンに大変恐れられた仏軍指揮下の少数民族コマンド部隊GCMA(混成空挺コマンド群)隊員という脳内設定です。

2015年にタイのモン族村に行った時に買ったネックレスをようやく身に着ける日が着ました。

午後は軍服に着替えて、弾は出ないけど銃(MAS-36)も持ってゲームに参加しました。

今回は1954年のディエンビエンフーの戦いをモチーフとしたイベントなので、僕の中ではディエンビエンフー駐屯のタイ大隊(黒タイ族)兵士のつもりです。

フランス連合軍内のインドシナ少数民族部隊については過去記事『フランス連合軍のインドシナ少数民族部隊』をご覧ください。

また今年はディエンビエンフーの戦い、そしてベトナムの南北分断から70年の節目の年。

僕の心の中では、色々と思うところのあるイベントでした。

2024年08月18日

昼休みのみタハーンプラーン

お盆休み中、会社の先輩に誘われてサバイバルゲームに参加してきました。

このように今回はリエナクトではなく普通のサバゲなのですが、軍装コスプレが趣味の僕としては何か着て写真を撮りたいので、今回は滅多に着る機会の無いタイ王国タハーンプラーン(1980年代前半)のコスプレをしました。

偶然、フィールドのyaNexさんには東南アジアっぽい竹製の小屋が立ち並ぶ立派な村があったので、タイ・ラオス国境地帯の村落っぽい雰囲気で、衣装とマッチしていて良い写真が撮れました。

(ただ一点、グローブを持参し忘れたのは心残り・・・ )

)

(ただ一点、グローブを持参し忘れたのは心残り・・・

)

)なお肝心のサバゲでは、気温が暑過ぎて装備なんか付けていられなかったので、Tシャツ一枚になって戦いました。

また僕の持っているライフルはコスプレ専用の小道具であり、バッテリーを持っていないので、当日はレンタルのAR-15系電動ガンを使いました。

タハーンプラーン装備をしていたのは昼休みのみで、ほとんど一日中この姿でした。

僕はサバゲが得意ではないので、1日やって敵を打ち取った数は1名のみでしたが、久しぶりに良いレクリエーションになりました。

2024年06月22日

シーウェーブ塗り終わり

前記事

2020年に購入したIllusion militaria製ベトナム海兵隊ザーコップ迷彩4th(VMD/シーウェーブ)レプリカの色が気に入らなかったので、2022年1月から全ての黒い模様を油性ペンで塗るという地獄の塗り絵大会を始めた訳ですが、それがようやく完了しました。

前回同様一人で完成させる根性が無かったので、今回も引き続き友人に手伝ってもらいました。

なお今回はカラオケボックスの中で作業し、一人が塗ってる間、もう一人が歌を唄う写経&念仏スタイルを取り入れました。

二人で同時に塗るより作業スピードは落ちますが、ひたすら黙って作業するより、はるかに気が楽でした。

そうして購入から4年の時を経てようやく満足できる状態になった服がこちら。

手前味噌ですが、この世に存在するレプリカの中で最もリアルな見た目だと自負しております。

塗るのと塗らないのとでは、このくらい色が違います↓

メーカーは自社製品の間違いを認めることが出来ず、こういう青いシーウェーブも有ったと必死にアピールしていますが・・・。

そりゃあ、めちゃめちゃ探せば、そういうイレギュラーもあるのかも知れませんが、基本は無いです。

シーウェーブの黒は、青味の無い純粋な黒。色落ちしても青くならず、グレー系に薄くなるだけ。

ところで、この2年間ダイエット生活をしているお陰で、体重は最大時より11kg減、BMIは24.2にまで下がりました。(ついでに健康診断も全部A判定になった)

実はダイエットを始める前は、ウエストが太くてこのシーウェーブのパンツを履けるか怪しかったのですが、今なら余裕です。

やはり軍装趣味最大の敵は体脂肪。歳とって代謝が下がったせいで、運動しても思ったように体重は落ちません。

最も痩せていた状態に戻る事はもう一生無いのかも知れません。

それでも運動しなければ太る一方なので、なんとか年齢に抗っていきたいと思います。

2024年04月23日

ベトナム戦争末期の海兵隊

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

日曜日に友人とプチ撮影会を行ってきました。

3年近く前に作ったっきり着る機会の無かったハンティングウェア改造のTCU型ザーコップ(5th/レイトウォーラージ・パターン)をようやく着ることが出来ました。

【製作記】

上着を作った時点ではパンツを持っていなかったので、それも自作するしかないと思っていましたが、その後幸運にもギリギリ履けるサイズの実物(カーゴ型)パンツが手に入りました。生地はリップストップです。

キャップもリップストップ生地のものです。

最近作られた物でない事は確かなのですが、古い時代のレプリカは出来が良いので真贋はよく分かりません。

2024年04月01日

4か月ぶりの撮影会

春の陽気に誘われて、今年一発目の撮影会を行ってきました。

念願だったこの年代の海兵の軍装をようやく再現できました。

今回の全体テーマは1965年頃のベトナム共和国軍地方軍です。

みんなで撮った後は、私個人のコスプレ。

個人装備を使いまわして、1962~65年頃のベトナム海兵隊です。

迷彩服は先日記事にしたVMSもどきです。

この服が有れば、1965年の『南ベトナム海兵大隊戦記』はもちろん、1963年11月クーデターごっこだって出来ちゃいます。

撮影が終わって気付いたのですが、一日中日光を浴びていたせいで、みんな日焼けしちゃいました。

つい1週間前まで寒さに凍えて暖房を使っていたのに、こんなに急に暑くなるとは。

気温の変化に身体が付いていけないのか、撮影のあと二日連続で頭痛がしています。

2024年02月24日

VMSっぽい服

※2024年2月25日更新

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024年2月23日に投稿した同名の記事の中で、かなり大きな勘違いを載せてしまっていたので、あらためて書き直します。

最近ベトナムのĐLCHが、ベトナム海兵隊ザーコップ迷彩の中でも1962年頃に登場した「2nd/VMSパターン」と称する服を発売したので、試しに買ってみました。

なお通常ラインナップでは「迷彩服型」で販売されていますが、今回僕は特注で「肩当て型」を作ってもらいました。

(海兵隊ザーコップの分類と裁断については過去記事『ザーコップ:ベトナム海兵タイガーの分類』参照)

ぱっと見悪くないと思います。

パターンを実物の2nd/VMSと比べてみるとこんな感じ。

パターンを印象付ける黒い模様の部分は7割くらい再現できている気がします。でも他の色の部分は完全に架空のデザインです。

ま、ĐLCHの製品はとにかく値段が安い事が取り柄で、レプリカとしての再現度は期待できないと分かった上で買ったので、そんなに不満はありません。

「VMSの代用品」としては十分なので、コスプレ撮影用に使いたいと思います。

これまでベトナム海兵隊ザーコップのレプリカと言うと「4th/VMD」ばかりで、その他のパターンはなかなか商品化されてきませんでした。

そんな中、数年前に韓国の業者が恐らく史上初のVMSのレプリカを発売しましたが、あちらはパターンはちゃんとしているのに色を大失敗していたため、僕は買いませんでした。

そして今回のĐLCH製も、色はともかくパターンの再現が中途半端。

例の韓国の業者が同じパターンで色だけ修正して再販してくれたら最高なのですが・・・。なんか自信満々で、自分の間違いを認める気はなさそうなんだよな・・・。

なお今回、僕はこの服を1962~1965年頃の設定で着るつもりなので、今のところインシグニアは一切付けないつもりです。

海兵隊の各インシグニアの導入年は、次のようになっています。

・右胸の大隊色ネームテープ:1963年

・右胸の胸章:1966年

・右袖の大隊章:1967年?

海兵隊部隊章については、1960年に採用されたものの、実際に普及し始めるのは1965年頃です。

同様にネームテープも1963年にはすでに着用例があるものの、1960年代中盤までは着用が徹底されていませんでした。

なので1965年までは、作戦服に何のインシグニアも着用していない将兵が大勢見られます。

1965年の『南ベトナム海兵大隊戦記』で有名な第2海兵大隊第2中隊長グエン・バン・ハイ大尉も、インシグニアを着用していません。

また過去記事『レプリカ海兵ベレー』で書いたように、この年代に合わせた海兵隊兵卒ベレー(1956年~1966年頃)はすでに準備済みです。

振り返ってみれば、東大で南ベトナム海兵大隊戦記を鑑賞してから12年。ようやく、その年代の海兵の軍装が揃いました。

春になったらさっそく撮影会で着たいと思います。

2024年01月20日

ラオスもいける

※2024年1月27日更新

※2024年7月16日更新

昨年11月の撮影会で仏軍コマンド・ダムサンを始めたと書きましたが、その時着たのがこの、パリを散策した際にミリタリーグッズショップ『ドゥースー(Doursoux)』で買ってきたTAP47/56降下服のレプリカです。

この服を買った時はフランス製という認識だけで、どのメーカーが作ったのかは分からなかったのですが、後にフランス軍マニアの先輩に聞いたら、そのドゥースーのオリジナル製品っぽいです。

良い買い物しました。

僕はこのTAP47/56を、コマンド・ダムサン用に使う事を第一の目的として買ったのですが、実は使い道はそれだけではありません。

過去記事『いろんなTAP47』で述べたように、TAP47降下服シリーズは第一次インドシナ戦争中の1947年に登場し、さらにフランスがインドシナから撤退した後も、TAP47は空挺部隊の象徴としてベトナム、カンボジア、ラオス軍で引き続き着用されました。

ただし、TAP47シリーズの最終モデルである56型は、その名の通り1956年に改良されたモデルであり、その頃にはベトナム(南べトナム)はすでにフランス連合から脱退していたため、ベトナム軍に56型が支給される事はありませんでした。(支給されたのは53型が最後と思われる)

一方、第一次インドシナ戦争終結後もフランスと友好関係を保っていたラオスやカンボジアは、引き続きフランスから軍事物資を輸入しており、TAP47も新型がフランスから直接供給されました。

なおラオス軍では56型の使用が確認できますが、カンボジア(クメール)軍では私は54型までしか使用例を確認できていません。(クメールでも56型を使っていても何の不思議もありませんが、クメール空挺の写真を見ると、TTA47をメインで着ていたようで、TAP47の着用例自体が少ないです)

以下、ラオス王国軍でTAP47/56が使用されている写真です。

▲中立派軍所属の空挺部隊 [ビエンチャン 1962年]

また、1960年にラオス政府軍(右派)から分離独立したコンレー大尉率いる中立派軍はこの時期、右派に対抗するためパテート・ラオと同盟を結んだことで、ソ連から軍事支援を受けていたため、ソ連製のPPSh-41短機関銃を装備しています。(その後中立派は中立を維持できず右派と左派に分裂)

▲空挺部隊の将校

撮影年は不明ですが、後ろにパテート・ラオの兵士が一緒に写っている事から、1973年の停戦より後と思われます。こちらの写真のベレー章が本来の空挺部隊の物。(過去記事『代用ラオス軍ベレー』参照)

空挺ベレー章も、胸の降下徽章もすでに持ってるので、最低限必要な物は揃いました。

暖かくなったら外で着て写真を撮りたいと思います。

2023年12月31日

2023年の思い出

毎年年末に書いている1年の振り返りです。

2015年 https://ichiban.militaryblog.jp/e724040.html

2016年 https://ichiban.militaryblog.jp/e822805.html

2017年 https://ichiban.militaryblog.jp/e898307.html

2018年 https://ichiban.militaryblog.jp/e960359.html

2019年 https://ichiban.militaryblog.jp/e1015276.html

2020年 https://ichiban.militaryblog.jp/e1054622.html

2021年 https://ichiban.militaryblog.jp/e1085803.html

2015年 https://ichiban.militaryblog.jp/e724040.html

2016年 https://ichiban.militaryblog.jp/e822805.html

2017年 https://ichiban.militaryblog.jp/e898307.html

2018年 https://ichiban.militaryblog.jp/e960359.html

2019年 https://ichiban.militaryblog.jp/e1015276.html

2020年 https://ichiban.militaryblog.jp/e1054622.html

2021年 https://ichiban.militaryblog.jp/e1085803.html

2022年 https://ichiban.militaryblog.jp/e1112739.html

1月

2月

何も無し

3月

4月

5月

6月

7月

8月

10月

11月

12月

今年は撮影会をたくさん開催でき、新しい軍装もいろいろ始められ、おまけにフランスにまで行けたので、いつになく趣味が充実した一年になりました。来年も友人たちと楽しく遊べればと思います。1月

いつも通り陽暦節(太陽暦元日)にベトナム寺に初詣。今年は同僚のベトナム人とその家族も一緒です。

2月

何も無し

3月

ベトナム派遣タイ軍始めました。

4月

何度目かのチャーフィーと記念撮影

前年に作ったMAS-36をようやく使う

5月

タハーンプラーン始めました。

タイフェスティバルでタイ人のふりをする。

念願の空挺型ホアズン(インビジブルリーフ)迷彩服を着て撮影

6月

デンジャークローズ参加

7月

秋葉原でインドアサバゲ

大洗で海水浴

8月

当一番槍BLOGが開設10周年を迎える。

9月

クメール空挺始めました。

10月

久しぶりの野戦警察

おフランスに行くざんす

11月

ノジャンシュルマルヌ軍人墓地で開催されたベトナム軍戦没者慰霊祭に参列

コマンド・ダムサン始めました。

12月

撮影会メンバーでカラオケ忘年会

それでは皆様良いお年を。

2023年11月25日

11月の撮影会その2

※2023年12月3日更新

その1に引き続き11月の撮影会の様子です。

その1に引き続き11月の撮影会の様子です。

全体テーマ①:ベトナム陸軍第1歩兵師団"ラムソン719作戦"

(1971年3月ラオス王国カムムアン県)

そろそろ寒くなってきたので、南国のベトナム軍にとって数少ない防寒着を着るチャンスの一つである1971年の南ラオス戦役(ラムソン719作戦)をテーマに集まりました。

▲同じくラムソン719作戦時の空挺師団の装備を身に着けた友人

ラムソン719作戦で戦場となった南ラオス山岳地帯(ルアン山脈)は標高が高いため、気温は10℃ほどと、熱帯生まれのベトナム人には相当寒かったようで、このように防寒対策している写真が多数残っています。

全体テーマ②:ベトナム陸軍第5歩兵師団(1968~1972年頃)

11月は寒い→防寒着を着ざるを得ないと思ってラムソン719作戦をテーマに集まった訳ですが、いざ当日集まってみると、この日に限ってポカポカ陽気で、むしろフィールドジャケットを着ていると汗をかくくらい気温が高くなっちゃいました。

なので一通りラオス設定の写真を撮った後は、みんなフィールドジャケットを脱いで、第5歩兵師団(地域年代は特に定めず)に衣替え。

その他:ベトナム陸軍第18歩兵師団(1973~1975年頃)

僕は個人で、ベトナム戦争末期(1973~1975年頃)に多用された4ポケット上衣+カーゴポケット付き下衣にお着換え。

撮影会の後って毎回そうなのですが、荷物を片付けるのが面倒くさい・・・。

帰宅してその日のうちに片付けるべきなのですが、荷物を車から降ろして2階の自室まで持っていく時点で、かなりかったるい。

と気乗りしないまま撮影から1週間が経ち、まだ荷物は車の中に置いたままです。いい加減、今日こそ片付けよう。ね。

2023年11月22日

11月の撮影会その1

日曜日に撮影会を行いました。寒くなってきたので、これが今年最後の撮影会となります。

個人撮影:フランス陸軍コマンド・ダムサン (1950年代末アルジェリア)

僕にとって初めてのアルジェリア戦争装備です。僕はフランス軍のマニアではないのですが、インドシナ人兵士が辿ったベトナム戦争とは別のもう一つの歴史という意味で、この部隊はいつかコスプレしてみたいと思っていました。

極東コマンド(Commando d'Extême-Orient)、通称「コマンド・ダムサン」は第一次インドシナ戦争終結後、フランス人と共に故郷インドシナを去った一部のフランス連合軍インドシナ先住民(主に少数民族)将兵が統合され、1956年にアルジェリアで編成されたフランス軍空挺コマンド部隊です。(過去記事『フランス連合軍のインドシナ少数民族部隊』参照)

コマンド・ダムサンは最初、植民地軍内に組織されましたが、後に外人部隊の隷下に移動しています。しかしコマンド・ダムサンのベレーは、植民地空挺連隊(赤)とも外人空挺連隊(緑)とも違い、黒ベレーに空挺ベレー章という独特のスタイルでした。なぜダムサンだけ色が違うのか僕はまだよく分かってないので、これから調べていこうと思います。

【装備まとめ】

被服:TAP47/56降下服(フランス製レプリカ)

帽子:ビジャール帽/TAP迷彩キャップ(フランス製レプリカ)

ブーツ:モデル52脚絆付き行軍靴(実物)

個人装備:TAP50/53系装備(実物)

背嚢:TTA51背嚢(実物)

小火器:MAT-49短機関銃(個人製作エアソフト)

Posted by 森泉大河 at

07:41

│Comments(0)

│リエナクト・コスプレ│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│コマンド│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │ヌン族│デガ│外人部隊

2023年11月15日

野戦警察撮影会

実はフランスに行く前の週にプチ撮影会を行ったのですが、まだ写真をアップしていなかったので記事にします。

今回のテーマは1960年代末~70年代前半のベトナム国家警察第222野戦警察団です。

まずは野戦風景。第222野戦警察団は元は陸軍の治安部隊だっただけあり、将校は軍のエリート部隊からの出向者が占めており、その他の隊員(警察官)も陸軍と同等の戦闘訓練を受けた、実質的な軽歩兵部隊でした。

次はデモ警備/ライオット装備。野戦警察隊は日本の警察に例えると警備部機動隊のようなもので、上記のように軍隊並みの戦闘能力は有しているものの、基本的には警察の一部であるため、デモ警備は野戦警察隊の主要な任務の一つでした。

・警杖:家にあった雪かきスコップの柄を外したもの(笑)

2023年10月02日

シーウェーブ写経会

過去記事『シーウェーブ写経』で書いたように、香港Illusion militaria製のベトナム海兵隊ザーコップ迷彩4thタイプ(通称VMD/シーウェーブ)レプリカの黒い模様の部分をサインペンで塗りつぶす作業を2022年1月に始めた訳ですが、始めてみるとマジで精神力を要する途方もない作業だという事が分かりました。

そして作業の途中で僕の心はぼっきり折れてしまい、しばらく手を付ける事すらできなくなり、作業開始から1年8ヶ月経ってもまだ半分も進んでいないという状態でした。

しかし、このままでは一生完成しないので、先日一念発起して友人に助けを求めました。(一人で完成させることは諦めました)

そして日曜、朝10:30に友人宅に行き、二人で分担して塗り進む事となりました。

途中休憩を取りつつ、計7時間ほどひたすらこの作業を行いました。

しかし二人がかりで7時間やっても、結局この日の夜までに進んだのは全体の3/4程度まででした。まだパンツが片足分残っています。

当初は、この日のうちに上下全てを完成させるつもりでいたのですが、見通しが甘かったです。シーウェーブはそんなに優しくありません。

しかしそれでも、一人で黙って作業するよりかは、はるかに精神的に楽でしたし、彼の協力無しにここまで進む事は不可能でした。マジ感謝です。

そして18:30頃、作業を終えて夕飯を食べに出発。

協力してくれた友人を労い、ちょっと良い個室海鮮レストランでご飯を食べてもらいました。

さらにその後、スーパー銭湯でひとっ風呂浴びて解散。

服自体は完成しなかったけど、久しぶりに達成感を覚える、濃密な一日を過ごすことが出来ました。

2023年09月25日

中秋のクメール撮影会

日曜に久しぶりの撮影会を行ってきました。

さて、次は何を着て撮ろうかな。

最後に撮影会をしたのは5月なのですが、その後6月は梅雨、7月・8月は暑すぎて外に出たくないと言っていたら、4か月も間が空いてしまいました。

(ちなみに東南アジア軍装専門の僕は、冬も寒くて外でコスプレできません )

)

)

)そして9月も終わりに近づき、ようやく外で遊びやすい気温になってきたので、冬になる前にできるだけ沢山遊ぼうと思います。

今回のテーマは第1次カンボジア内戦期(1970-1975年)のクメール陸軍第1空挺旅団です。なんとクメール空挺が4名も集まりました。

着ている迷彩服は、以前記事にした友人のプライベート製作クメール空挺迷彩服リプロです。

さて、次は何を着て撮ろうかな。

2023年09月17日

補服を着たい

数ヶ月前から、なんだか急に中国史が好きになってきまして、Youtubeで『鳥人間 中国史三昧』さんの動画を毎日見ています。

特に、清代末期は以前から映画やドラマで馴染みがありましたし、歴史的にも大激動の時代でしたので、一番興味が強いです。

そして僕の趣味はコスプレなので、いっそ清代のコスプレを始めてみようかと思い、アリエクスプレスで衣装を探してみました。

すると、ありましたよ。一番着たいと思っていた清朝の官服(官吏の制服)の礼装一式のレプリカ(と言うか演劇用衣装)が。しかも1万円以下で!

(この服は官僚の礼服であり、一般人は着ることが出来ませんが、死装束として死者に着せることは黙認されていたので、日本ではキョンシーの衣装として有名かも知れません。)

よっしゃ、さっそく買おう!と思ったものの、一応僕も歴史衣装マニアの端くれなので、買う前にまず、この衣装がどういった身分のものなのか調べました。

この服装は、常勤装である『蟒袍』(大蛇の柄の長丈の上衣)の上に、礼装である『補服』を着た状態です。

そして補服の前後にある四角い文様を『補子』と言い、この補子の図柄と帽子(朝帽)の装飾で官職の等級を示しています。

そして、この衣装が再現している図柄は鶴と麒麟なので、等級は一品(正一品・従一品)の文官および武官という事になります。

一品とは官位の最上級で、歴史上の人物で言えば曽国藩や李鴻章クラス。つまり、中央政府の大臣・総督のような超大物が着るもの。二品だった袁世凱よりも上です。

上の商品の他にも補服のレプリカ(キョンシー用含む)はいくつか売られていましたが、それらも皆、補子の図柄は一品でした。

う~ん、位が高すぎて着れない。いくらコスプレとは言え、そんな高官の服を僕が着るのはあまりに不釣り合いでしょう。

とは言え、補服を着るなら他に選択肢はなさそう。

・・・写真を撮った後に、補子の部分だけフォトショップで他の図柄に加工しちゃおうかな。いや、しかし・・・。

現在僕の心の中で、「メインの趣味じゃないんだから、あまり気負わず楽しめば良いじゃない」という声と、

「貴様それでも軍装マニアか。フォトショ加工が許されるなら、今までやってきたベトナム軍装も全部合成で良いじゃないか」

という声がせめぎあっており、まだ結論は出せておりません。

2023年09月09日

黒キャンバスブーツのレプリカ発売。しかし・・・

かねてよりWhat Price Glory(以下WPG)で企画されていたMDAP黒キャンバスブーツのレプリカが発売間際のようです。

なお、このレプリカには米軍コントラクト/調達局コードスタンプも再現されているようで、そのコードは『DA-92-557』となっています。これは1965~1966年に日本(沖縄含む)で生産された事を意味します。

(過去記事『キャンバスブーツのコントラクト/調達局コード』参照)

長年待ち望んでいた初のレプリカであり、宣伝写真からもなかり精巧に再現されている事が分かったので、発売を本当に楽しみにしていました。

そして先日、WPGの中の人に近い友人から価格や在庫数などの先行販売情報が回って来たのですが・・・

今回生産されるサイズは、7 1/2から13。僕の靴のサイズは7なので、7 1/2ならなんとか履けるのですが、その7 1/2サイズは、僕に話が回って来た時点ですでに予約満了でした。次に小さいサイズは8 1/2ですが、これでは大きすぎます・・・。

本来この靴はベトナム軍・ラオス軍向けの支援物資であり、アメリカ兵に着用される事はほとんど無かったのですが、今回レプリカを作るにあたっては大柄な欧米人マニアがターゲットにされたため、小柄なアジア人サイズは無視されてしまいました。くっそ~!

という訳で、僕にとっては『発売前に完売した』という事実が分かっただけで今回は終わりです。悲C・・・。

友人が、売れ行きが良ければ再生産もあるかも、と言っていたので、それに望みをかけるしかありません。

なお、物自体はかなり良さそうなので、サイズが合う方はこの機会に買っておく事をお勧めします。

(そして僕のために再生産につなげてください)

2023年07月26日

夏の浜辺

日曜日に友人と海水浴に行ってきました。

偶然にも、服装がベトナム海軍傘下の準軍事沿岸警備組織『海船部隊(ジャンクフォース)』に似てしまったかも知れません。

インスタっぽい足元写真も

なんか小汚ねぇなあ。

この日は朝からずっと快晴だった上、気温が29℃ほどと過ごしやすく、海で遊ぶには最高のコンディションでした。

こんな天気の日は、この歌がよく似合います。

2023年07月22日

籐盾の塗装完了

『怪しいタイ土産』で書いた、タイの家具職人にオーダーメイドで作ってもらった籐盾(藤牌)を塗装しました。

ベトナム国旗をあしらった国家警察野戦警察隊の塗装を再現しました。念願がついに叶いました

ちなみにこの籐盾は実物とほぼ同一の材料・構造なので、実際に投石や一定の斬撃にも耐える強度を持つ、れっきとした武具です。

塗装では、黄色と赤はMr.カラースプレーを使用。

外周の緑色は、スプレーに気に入った色が無かったので、緑と青の水性ペンキを調色したものをガイアノーツのイージーペインターで吹き付けました。面積が大きいのでイージーペインターのガス缶を2本近く消費しちゃいました。

ちなみに中国南部・東南アジア全域で広く用いられてきた武具である籐盾は、主に少数民族で構成されていたCIDG部隊でも、式典・パレード時の礼装として使用さされる事がありました。

7年前、このCIDG礼装用籐盾を自作しましたが、その時は手抜きして、市販の笊(ザル)に持ち手を付けて塗装しただけでした。

本物の籐盾と比べてみると、全然別物ですね。

作ったはいいものの、当時から気に入っておらず、結局一度もコスプレに使う事無く捨ててしまった記憶があります。