2025年03月19日

師団番号について

以前日本国内で、ベトナム陸軍の歩兵師団について、「師団番号二桁の師団は、後から増設された装備も練度も貧弱な部隊だ」と語られているのを聞いたことが有るのですが、それは大間違いです。

各歩兵師団の創隊年は次の通りです。

第1歩兵師団:1959年

第2歩兵師団:1959年

第3歩兵師団:1971年

第5歩兵師団:1959年

第7歩兵師団:1959年

第9歩兵師団:1962年

第10歩兵師団:1965年

第18歩兵師団:1967年(第10歩兵師団からの改称)

第21歩兵師団:1959年

第22歩兵師団:1959年

第23歩兵師団:1959年

第25歩兵師団:1962年

このように、数字の大きい第21~23師団は第1師団と同じ1959年に編成された最初の歩兵師団の一部であり、反対に数字の小さい第3師団は1971年編成の最も若い部隊です。

この一見不規則な歩兵師団の番号は、歩兵師団よりも前の時代(1956-1959年)に存在していた野戦師団・軽師団が関係しています。

▲野戦師団・軽師団の部隊章と本部所在地(1958年当時)

『Graphic History of the Army of the Republic of Vietnam 1952-1975』より

歩兵師団はゼロから創設されたわけではなく、それまで陸軍を構成していた既存の野戦師団・軽師団を1959年に再編したものでした。そして歩兵師団の番号は、野戦師団から再編された部隊は1から始まる一桁、軽師団を再編した部隊は21から始まる二桁となっています。

第1野戦師団→第1歩兵師団

第2野戦師団→第2歩兵師団

第3野戦師団→第5歩兵師団

第4野戦師団→第7歩兵師団

第11および第13軽師団→第21歩兵師団

第12および第14軽師団→第22歩兵師団

第15および第16軽師団→第23歩兵師団

その後、1962年になると野戦師団・軽師団からの改編ではない、新設の第9、第10(後の第18)、第25歩兵師団が誕生します。

さらに遅れて、1971年になってようやく第3歩兵師団が新設されます。

と、ここでいくつか疑問が湧いてきます。

・野戦師団が基になった歩兵師団の番号は、2の次が5、5の次が7になっている。(3、4、6が使われなかった)

・当初(1959年当時)は使われなかった3が1971年になって急に使われた。

・24は最後まで使われなかった。

・第10歩兵師団は1967年に第18歩兵師団に改称されるが、その間の数字は存在しない。

このうち、明確に理由が分かっている物は4と24です。

4という数字は日本語と同様、ベトナム語でも「死」とかなり似た発音をする不吉な数字とされているため、師団番号から除外されています。

第4野戦師団では使われているけど、当時から評判が悪かったから1959年の改編を機に廃止したのかも知れません。

※ベトナム語において「4」は一般的な言い方(日本語の訓読みに相当)では「Bốn」ですが、漢字由来の読み方(音読みに相当)では「Tứ」となり、死という漢字の音読み「Tử」とかなり近い発音になります。

また第10歩兵師団が改称された理由としては、「10」という数字は(ナンバー・ワンの対義語として)ナンバー・テン=最悪を連想させたためと言われています。しかし何故18という数字になったのかは分かりません。

その他については、まだ理由を説明した資料は入手出来ていません。

しかし「3」の謎については、僕なりの推理があります。

それは第3野戦師団で起こったヌン族将兵大量脱走事件の影響です。

もともと第3野戦師団は、第一次インドシナ戦争中にハイニン省を中心とするベトナム北東部で組織されたフランス植民地軍ヌン族部隊(通称「ヌン大隊」)が1954年の敗戦によって南ベトナムに避難した後、それらヌン大隊を再編する事で発足した師団でした。なので第3野戦師団は「ヌン師団」と呼ばれ、将兵の大半がヌン族で構成されていました。

しかしヌン族将兵が第3野戦師団師団長ファム・バン・ドン大佐に強い忠誠心を抱いてた事から、軍閥化する事を恐れたゴ・ディン・ジェム総統は1958年にドン大佐を師団長から更迭します。

ところがこれに反発したヌン族将兵は武器を持ったまま集団で軍から脱走し、自ら進んでドン大佐の私兵兼傭兵となってしまいました。

その後ヌン族兵は傭兵としてベトナム政府軍やアメリカ軍と契約し、コマンド隊員として数々の特殊作戦に従事していきます。

(過去記事『【改訂版】在越ヌン族の戦史』参照)

その後、軍は第3野戦師団にベトナム人兵士を補充する事で部隊そのものは存続しましたが、兵士の大量脱走という不祥事を起こした第3師団という番号を引き継ぎたくなかったらしく、1959年の改編の際に(4を飛ばして)第5歩兵師団へと改称されました。

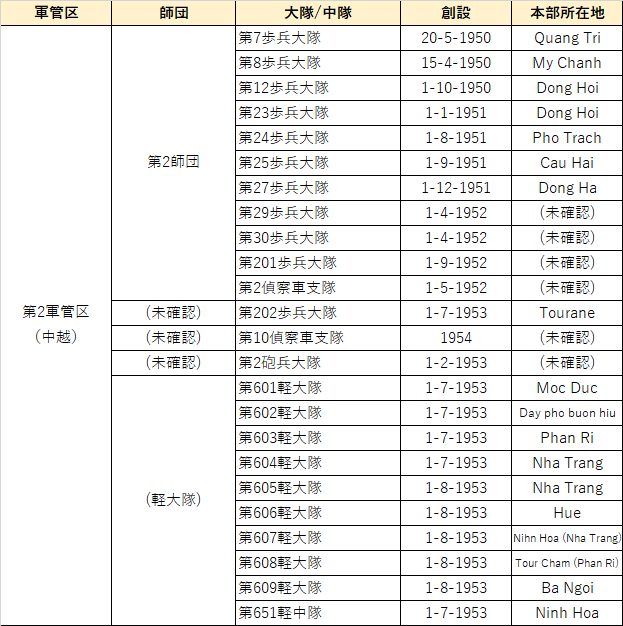

▲旧第3野戦師団(左)と初期の第5歩兵師団(右)師団章

それから時は流れ、1971年に陸軍が新たな歩兵師団を創隊する際、(脱走事件から13年も経ちほとぼりが冷めたからか)、陸軍はこの新師団に欠番となっていた3を復活させて第3歩兵師団と命名しました。

以上が第3歩兵師団が1959年に作られず、1971年に突如現れた理由に関する僕の推測です。

推測なので、間違っているかもしれません。

ちなみに1971年に創隊された第3歩兵師団は、翌年の1972年に起った『赤火の夏(イースター攻勢)』の中でも最大規模の激戦『ドンハの戦い』によってほぼ壊滅してしまいます。

戦いの後、第3歩兵師団には新たに兵員が補充され再建されますが、この際部隊章も新たなデザインに変更されており、再建後の第3歩兵師団は名前だけは引き継いでいるものの、実質的には旧第3歩兵師団とは別の新しい部隊と言えるかもしれません。

▲第3歩兵師団の師団章。左が1st(1971-1972年)、右が2nd(1972-1975年)

2023年06月13日

ベトナム国家憲兵隊

※2023年8月16日更新

ベトナム軍に存在した憲兵と訳せる組織は『Hiến Binh(漢訳:憲兵)』と『Quân Cảnh(漢訳:軍警)』の二つがありました。

日本ではQuân Cảnhの方が憲兵として知られていますが、実際にはHiến Binhの方が設立時期が早く、漢字表記もそのまま『憲兵』です。

なのでこの記事ではHiến Binhを『憲兵』、Quân Cảnhを『軍警』と訳しています。

1951~1955年 ベトナム国家憲兵隊(フランス連合期)

1948年、フランス連合構成国としてベトナム国が成立。

1949年、ベトナム国の国軍たるベトナム国家衛兵隊が創設。

1951年、それまでインドシナの治安維持を担当してきたフランス国家憲兵隊(Gendarmerie nationale)に代わるベトナム政府独自の司法機関として、8月23日付の政令『138 VP/ND』に基づき、同年9月1日、ベトナム軍内に国家憲兵隊(Hiến Binh Quốc Gia)が発足する。

ベトナム国家憲兵隊はフランス国家憲兵隊の任務を引き継ぎ、公共の安全確保、秩序維持、法の執行を任務とした。その活動は多数の省庁の管轄を横断するものであり、国家憲兵隊そのものは国防省に所属していたが、同時に行政警察と国内法を管轄する内務省や、司法警察と犯罪捜査を管轄する法務省、また税関及び密輸取り締まりを管轄する経済省の業務にも国家憲兵隊は介入した。

国家憲兵隊は本部(参謀部)、国家憲兵学校2校(トゥドゥックおよびハノイ)、そして4つの中隊で構成された。

1. 南越中隊

・サイゴン小隊 分屯地:サイゴン、バリア、ビエンホア、ブンタウ、チョロン、ザーディン、ゴーコン、ゴーデン、ゴーバップ、ホンクアン、ミトー、タンアン、タイニン、トゥーダンモット、トゥドゥック、チャンバン

・カントー小隊 分屯地:カントー、バクリュー、ベンチェ、カマウ、チャウドク、ハーティエン、ロンスェン、ザックザ、サデク、ソクチャン、タンチャウ、チャービン、ビンロン

2. 中越中隊

・トゥーハン小隊 分屯地:トゥーハン(ダナン)、トゥーハン(ダナン)港、ドンホイ、フェイフー(ホイアン)、フエ、クアンチ

・ニャチャン小隊 分屯地:ニャチャン、ファンラン、ファンティエット、チャム島

3. 北越中隊

・ハノイ小隊 分屯地:ハノイ、ナムディン

・ハイフォン小隊 分屯地:ハイフォン、チャンパ港、ドーソン、ハーコイ、ハイズオン、ホアガイ、モンカイ、クアンイェン、ティエンイェン

4. 高原中隊

・ダラット小隊 分屯地:ダラット、ジリン

・バンメトート小隊 分屯地:バンメトート、アンケー、コントゥム

最盛期には、各中隊の兵力は1,000名にのぼり、それぞれの街の分屯地にはおよそ5~6名の隊員が駐在した。

1952年末までに、国家憲兵隊内部には、各軍管区司令からの要請に答え、軍警(Quân Cảnh)と呼ばれる暫定的な部署が発足する。

基本的に憲兵は国軍と軍事司法関係者および各省庁の文官と協力関係にあった一方、軍警は各司令部の配下にある国軍部隊以外とは連携しなかった点が大きく異なった。また法廷では憲兵は赤い帽子を着用し、宣誓を行う義務があったが、軍警は通常の軍服のままであり、また宣誓する必要もなかった。さらに憲兵は通常、下士官で構成される点も軍警とは異なった。

軍警はサイゴン、フエ、ハノイに駐屯地を持ち、後にミトー、ベンチェ、クアンチ、ドンハにも駐屯地を開設した。

なお軍警の任務は一般の国家憲兵とは異なるものであったが、軍警の駐屯地は常に国家憲兵隊の指揮官によって指揮・管理されており、この二つは同一の組織であった。

1953年6月29日、国家憲兵司令部は政令『70 QP』により軍事司法局(Nha Tư pháp quân sự)と合併し、新たに軍法・憲兵局(Nha Quân pháp và Hiến binh)が発足する。

1953年末の時点では、ベトナム国家憲兵隊の指揮権は依然フランス人が握っていたが、1954年に入ると指揮権は順次ベトナム人に移譲されていく。

▲ベトナム国家憲兵隊と、その指導に当たるフランス国家憲兵隊員

▲ゴ・ディン・ジェム首相(当時)を警護する憲兵隊員(1955年6月バンメトート)

ヘルメットにはHiến Binhの略である"HB"がペイントされている。

▲フランス連合期のベトナム国家憲兵隊の部隊章各種

1955~1964年 ベトナム国家憲兵隊(第一共和国期)

1955年、ゴ・ディン・ジェム首相がバオダイ(保大帝)を追放する無血クーデターにより共和制への移行を宣言、ベトナム共和国が成立。国軍の名称もベトナム共和国軍に改称される。

1955年9月、フランス軍撤退に伴い、国家憲兵隊司令官にベトナム人将校が就任する。また国家憲兵隊本部はサイゴン市内の国防省前(ザーロン通り)に置かれた。

1961年、軍警隊が国家憲兵隊の傘下を離れ、共和国軍内の独立した兵科に昇格する。

1963年11月、軍部のクーデター(1.11革命)によりジェム政権が崩壊。

1964年初頭、新たに発足した軍事政権は国家憲兵隊を解体。以後、ベトナムの司法機関は国家警察に一本化される。

▲第一共和国期の国家憲兵隊部隊章

▲国家憲兵隊の制服は陸軍と同一だが、制帽のみ赤色のものを着用する。

▲国家憲兵隊のパトカー

1966~1975年 司法軍警隊

国家憲兵隊の解散後、職員は国家警察総局および、かつて国家憲兵隊の下部組織であった軍警隊に編入される。

1966年、軍警隊内に、国家憲兵隊を前身とする司法軍警隊(Quân cảnh Tư pháp)が創設される。

司法軍警隊の任務は以下とされる。

1. 軍法違反に関する調査と対応

2. 前線軍法会議の補助

・中央戦線(サイゴン)および4つの戦術区/軍管区の前線軍法会議

・全国を担当する移動前線軍法会議

3. 国防省軍法局への支援

・犯罪に関する記録作成

・軍に関係する犯罪の捜査と起訴

この司法軍警隊は各戦術区/軍管区に1個中隊ずつ配置された。

・第1戦術区/軍管区:第14司法軍警中隊(駐屯地不明)

・第2戦術区/軍管区:第24司法軍警中隊(ニャチャン)

・第3戦術区/軍管区:第34司法軍警中隊(サイゴン)

・第4戦術区/軍管区:第44司法軍警中隊(駐屯地不明)

※実際にはこれ以外にも存在した模様

▲司法軍警と思われる写真。後ろの文字は「司法軍警第31中隊ロンアン小隊」

▲背景の文字は「司法軍警タンウイン小隊」(中隊不明)

あとがき

第一共和国期の内容が薄いのが心残り。でも手元の資料はこれで弾切れです。

この手の部署に関する資料は探してもそうそう見つかるものではないので、運よく巡り合うことを祈るしかありません。

2022年12月18日

偵察チームとリアクションフォース

ベトナム戦争期、アメリカ陸軍特殊部隊”グリーンベレー”は常にベトナム軍付きのアドバイザーという立場であり、アメリカ軍人のみで作戦を行うことはほぼ皆無でした。

彼らグリーンベレーが主導する作戦として代表的なものが、ベトナム軍特殊部隊やCIDGで構成されたコマンド部隊の現場指揮官としてグリーンベレー隊員が付く米越合同の『特殊偵察計画(Special reconnaissance project)』です。

この特殊偵察計画には以下の4組織があり、それぞれ細部は異なりますが、いずれも『偵察チーム』と『リアクションフォース』から構成される点は共通していました。(※括弧内は作戦を主導する米軍部隊)

・プロジェクト・デルタ (B-52 / 5th SFGA)

・プロジェクト・シグマ (B-56 / 5th SFGA)→1967年OP-35に編入

・プロジェクト・オメガ (B-50 / 5th SFGA)→1967年OP-35に編入

・プロジェクト・ガンマ (B-57 / 5th SFGA)

・OP-35 (SOG-35 / MACV-SOG)

偵察チーム(Reconnaissance Team (RT))は読んで字のごとく、偵察を専門とする小規模なチームで、各チームのチームリーダーをグリーンベレー隊員が務めました。

リアクションフォース(Reaction Force)は中隊以上の規模で構成された軽歩兵部隊であり、偵察ではなく待ち伏せ攻撃や偵察チームへの救援など、積極的な攻撃を任務としました。CIDG兵で構成されたリアクションフォースはマイクフォースの一部とされます。

なおReaction Forceを直訳すると『反動部隊』等になりますが、日本語的にはしっくりこないので、この記事では英語のまま『リアクションフォース』と書いています。

以下、各特殊偵察計画における偵察チームとリアクションフォースを見ていきます。

【プロジェクト・デルタ】

偵察チーム:デルタ偵察チーム

グリーンベレー4名、ベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)6名で構成されたチームが12個。

リアクションフォース:LLĐB第91/81空挺コマンド大隊

LLĐB128名で構成された中隊が6個。

※デルタ偵察チームと第91空挺コマンド大隊は1968年5月に統合され、第81空挺コマンド大隊へと改称される。その後、1970年にプロジェクト・デルタが終了するとLLĐBも解散したが、第81空挺コマンド大隊はLLĐBの後継組織たる第81空挺コマンド群へと拡大する。(過去記事『空挺コマンド』参照)

【プロジェクト・シグマ/プロジェクト・オメガ】

偵察チーム:シグマ偵察チーム/オメガ偵察チーム

グリーンベレー2名、CIDG4名で構成されたチームが16個。

リアクションフォース:第2軍団マイクフォース

グリーンベレー3名、CIDG150名で構成された中隊が3個。

※プロジェクト・シグマとオメガは担当地域が異なるだけで、ほぼ同じ任務・構成でした。また、この2部隊は1967年にMACV-SOG主導のOP-35に編入され、CCSとして統合されます。

【プロジェクト・ガンマ】

プロジェクト・ガンマはデルタ、シグマ、オメガに続くグリーンベレー主導の特殊偵察計画の一つですが、公式な資料は何一つ公表されていません。

1969年、プロジェクト・ガンマ担当のグリーンベレーB-57隊員らが、部隊内のあるベトナム軍LLĐB将校を敵側に内通しているとして秘密裏に処刑した一件が『グリーンベレー事件』としてマスコミに報道され、米国政府を巻き込んだスキャンダルに発展したため、米軍はいまだにプロジェクト・ガンマの活動内容を機密にしたままです。

(機密にされるとなおさら憶測を呼ぶもので、ガンマについてはかなり非合法な活動をしていたと噂されていますが、越境工作や拉致暗殺の類は他の部隊もやってたので、僕はガンマだけが特別な存在だったとは思っていません)

【OP-35】

偵察チーム:

・1964-1968: スパイクチーム(ST)・・・グリーンベレー2名、雷虎(ベトナム軍NKTまたはCIDG)4名で構成。

・1968-1970: 偵察チーム(RT)・・・グリーンベレー3名、雷虎9名で構成。

チーム数はCCN所属が49個、CCCが30個、CCSが24個(時期により変動)

リアクションフォース:ハチェットフォース(Hatchet Force)中隊またはエクスプロイテーションフォース(Exploitation Force)中隊

CIDG約100名で構成された中隊がCCNに3個、CCCが4個、CCSが3個。

2022年09月10日

ベトナム幼年学校

※2024年9月21日更新

在ベトナム幼年学校の黎明期(1899-1945年)

ベトナム幼年学校の歴史は1899年、当時の仏領インドシナ総督ポール・ドゥメールが、サイゴンとハノイに駐屯する二つのフランス保護軍(=フランス植民地軍麾下のベトナム人治安部隊)内に幼年学生隊を創設する指令に署名した事に始まる。

このサイゴンおよびハノイ学生隊の人数は当初、それぞれわずか10名程度であったが、その後同様の学生隊がベトナム各地に設置されるとともに規模を拡大し、これら学生隊は独立した幼年学校(École des enfants de troupe)へと発展していく。これら在ベトナム幼年学校はフランス軍幼年学校を見本としており、その教育理念および授業内容もフランス本土の物を踏襲した。

[トンキン(ベトナム北部)]

・モンカイ省幼年学校

・ヌイデオ幼年学校

・ダップカウ幼年学校

・フーランソン幼年学校

・ヴェトチ幼年学校

・ハノイ幼年学校

[アンナン(ベトナム中部)]

・フエ幼年学校(当初マンカー城塞、後にフエ城塞内に移転)

・ダラット幼年学校

・バンメトート幼年学校

[コーチシナ(ベトナム南部)]

・インドシナ幼年学校(キャップサンジャッキ*/ブンタウ市)

・トゥーダウモット幼年学校

・ザーディン幼年学校(ダカオ市)

・サイゴン幼年学校(オーマ城塞)

・ミトー幼年学校

※キャップサンジャッキ(聖ジャック岬)はドゥメール総督によって名付けたブンタウの別名で、仏領時代は主にこちらで呼ばれた。

▲ハノイ幼年学校生徒と教官[1910年]

フランス連合/第一次インドシナ戦争期(1946-1955年)

その後、十数校あった幼年学校は統廃合が進み、1950年代には以下の7校に集約された。

・第1軍管区幼年学校(ダカオ市)

・第2軍管区幼年学校(フエ市)

・第3軍管区幼年学校(ハノイ市)

・第4軍管区幼年学校(バンメトート市)

・モンカイ幼年学校(ヌン族向け)

・ダラット幼年学校*

・インドシナ幼年学校(キャップサンジャッキ/ブンタウ市)*

※ダラット幼年学校およびインドシナ幼年学校の2校はフランス軍直営、その他5校はベトナム国軍によって運営された。

▲フランス連合期の幼年学校各校の映像

▲在ベトナム幼年学校で学ぶフランス人、アフリカ人の生徒

在ベトナム幼年学校の主な生徒はベトナム人であったが、同時にベトナム在住フランス人やアフリカ系軍人の子息も入学し、人種に関係なく平等に教育された。

▲フランス軍幼年学生(Ancien Enfant de Troupe)の徽章。

在ベトナム・フランス軍およびベトナム国軍幼年学校各校でも同じ徽章が用いられた。

1954年、ジュネーブ協定によってベトナム国が領土の北半分を失うと、ハノイにあった第3軍管区幼年学校は南部に移転され、新たに設立されたミトー幼年学校に統合された。なおモンカイ幼年学校は北部失陥に伴い閉鎖された。

この当時、幼年学校各校はベトナム国政府の財政難のため存続が危ぶまれており、アメリカの支援顧問団はベトナム国防省に対し、ブンタウのインドシナ幼年学校だけを残し、その他の5校を閉鎖するよう提言したが、ゴ・ディン・ジェム首相および国軍参謀長レ・バン・ティ中将は南ベトナム領にあるすべての幼年学校を維持する事を決定した。

ベトナム共和国/ベトナム戦争期(1955-1975年)

しかしその後も財政難は続き、ゴ・ディン・ジェム総統はついに1956年6月1日、レ・バン・ティ中将に対し、計1350名の学生を擁する6校の幼年学校を、ブンタウのインドシナ幼年学校一か所に集約するよう命じた。

この際、インドシナ幼年学校は『ベトナム幼年学校(Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam)』へと改名され、以後ベトナムで唯一の国立幼年学校として1975年まで多くの卒業生を輩出する。

▲ベトナム幼年学校(旧インドシナ幼年学校)の校舎[ブンタウ, 1960年代後半-1975年]

フランスによって建設された幼年学校の中でも最大の規模を誇るベトナム幼年学校(旧インドシナ幼年学校)はベトナム共和国で最も美しい軍事学校の一つに数えられる。

広大な敷地には複数の庭園と運動場を備えており、その中に3階建てのキャンパスが3棟設けられていた。

内部はリビングはもちろん学生の寝室も広々としており、また複数の講堂、教室、図書館、クラブ、応接室を備えているなど、設備は非常に充実していた。また校内にはカトリック教会と仏教寺院も併設されていた。

▲ベトナム共和国期のベトナム幼年学校の映像

ベトナム幼年学校はベトナム共和国国防省付属の学校とされ、一般の学校教育内容も履修するが、それに加えて軍事訓練が施されるため、軍事学校として一般の学校とは区別された。

入学者は主に主力軍(陸海空軍)、地方軍、義軍、国家警察に所属する軍人の子息であり、特に戦死者、戦傷病者、退役軍人の子息が優先的に受け入れられた。

卒業後はベトナム共和国軍の兵・下士官・将校、または軍の後方支援を担う技術者・医師・教師などの進路があった。

※文献には「入学可能年齢は1956年以前は10歳から、それ以降は12歳から15歳」とあったが、当時の写真には明らかに10歳未満の生徒も多数見られる。

▲ベトナム幼年学校部隊章及びベレー章。左が1956(?)-1966年、右が1966-1975年のデザイン

1966年以前の部隊章にある『TSQ』の文字は幼年学生(Thiếu Sinh Quân)の略。

1966年以降の部隊章にある『Nhân Trí Dũng (仁智勇)』の文字は儒教における三徳すなわち「智の人は惑わず、仁の人は憂えず、勇の人は恐れない」を意味し、ベトナム幼年学校の教育理念とされた。

▲ベトナム幼年学校のパレード装

▲国軍記念日パレードで行進するベトナム幼年学校学生隊[サイゴン, 1971年6月19日]

▲1975年以降米国に避難した元ベトナム共和国軍人による幼年学校学友会の式典[米国ヒューストン, 2016年]

2022年07月15日

独立区と特別区

※2022年7月18日更新

※2022年7月20日更新

※2024年9月21日更新

独立区(Biệt Khu)

ベトナム共和国軍は発足以来、南ベトナムの領土をいくつかの管区に分けて防衛していました。

中でも1962年に再制定された4つの戦術区(1970年に軍管区に改称)は、米軍からCTZ(Corps Tactical Zone)と呼ばれ、ベトナム戦争を通じてベトナム、アメリカ、その他同盟国軍の基本的な管区として用いられた事は割と知られていると思います。

それら戦術区/軍管区に加えて、ベトナムには戦略上の必要に応じて、戦術区/軍管区の指揮系統から独立し総参謀部の直接指揮下に置かれる独立区が累計で4つ設置されました。

・首都独立区(Biệt khu Thủ đô)

管轄範囲:サイゴン市およびザーディン省

1961年に戦術区と同時に制定。首都サイゴンの防衛を担う。

・第24独立区(Biệt khu 24)

管轄範囲:コントゥム省、プレイク省

第2戦術区より独立。中部高原(タイグエン地方)の国境防衛を担う。

・第44独立区(Biệt khu 44)

管轄範囲:ハーティエン市、チャウドック省、キエンフォン省、キエントゥオン省

第4戦術区より独立。ベトナム南西部(ミェンタイ地方)の国境防衛を担う。1973年に解散し第4軍管区隷下に復帰。

・ハイイェン独立区(Biệt Khu Hải Yến)

管轄範囲:アンスェン省カイヌォック地区

▲首都独立区所属の陸軍将校

特別区(Đặc Khu)

特別区(Đặc Khu)は独立区(Biệt Khu)と名前が似ていますが、独立区が総参謀部直属の高次な軍事戦術地区なのに対し、特別区はそれよりもかなり下位の階層にある、小区の下に特別に設置される地方軍および地方組織の地区です。

・ルンサット特別区(Đặc Khu Rừng Sát)

所属:第3戦術区/軍管区ザーディン小区

管轄範囲:ザーディン省ルンサット地区

・クアンダ/ダナン特別区(Đặc khu Quảng Đà / Đà Nẵng)

所属:第1戦術区/軍管区クアンナム小区

管轄範囲:クアンナム省ダナン市

・カムラン特別区(Đặc khu Cam Ranh)

所属:第2戦術区/軍管区カムラン小区

管轄範囲:カムラン省カムラン市

・ブンタウ特別区(Đặc khu Vũng Tàu)

所属:第3戦術区/軍管区フォクトイ小区

管轄範囲:フォクトイ省ブンタウ市

・フーコック特別区(Đặc khu Phú Quốc)

所属:第4戦術区/軍管区キエンザン小区

管轄範囲:キエンザン省フーコック島

・コンソン特別区(Đặc khu Côn Sơn)

所属:*

管轄範囲:コンソン島*

※人口が少なく主に海軍基地と刑務所が置かれていたコンソン島の行政区画は以下のように幾度も変更されています。

・コンソン省(1956-64):独立した省。軍事的には全面的に海軍の管轄下。

・フォクトイ省ブンタウ市コンソン基礎行政区(1964-1965):一時的にブンタウ市の行政区画に組み込まれる。

・コンソン基礎行政区(1965-1972):省には属さない独立した地区となる。

・ザーディン省/首都独立区コンソン特別区(1972-1975):行政区画がザーディン省所管となる。また軍事的には首都独立区が所管。

これら特別区に関する情報は少なく、このうち私が部隊章を確認できているのは、今のところルンサット特別区とクアンダ特別区の二つだけです。

ルンサット特別区

クアンダ特別区

▲米軍から表彰を受けるクアンナム小区クアンダ特別区所属の地方軍将兵

2022年07月09日

第222野戦警察団

※2022年7月10日更新

※2022年8月19日更新

▲手持ちのPhuoc Hung製レプリカの警察(ホアマウダット)迷彩服。詳しくはこちら

【組織の変遷】

I. 陸軍 第611白虎大隊(1961-1963)

ベトナム国家警察第222野戦警察団はもともと、陸軍の治安部隊として発足した。

1960年11月11日の政府軍幹部によるジエム政権へのクーデター未遂事件から1年後、ジエム政権は社会秩序の維持およびデモや暴動鎮圧を目的とする治安部隊を陸軍内に発足させた。

チャン・バン・ダン少佐が指揮するその部隊は1961年11月6日に創設され、その創設日にちなんで『第611白虎大隊(Tiểu Đoàn Bạch Hổ 611)』と命名された。以後、白虎大隊は約2年間に渡ってジエム政権の下で治安維持任務に当たった。

しかし1963年11月のクーデターでジエム政権は崩壊し、白虎大隊もその任務を終えた。

II. 国家警察 戦闘警察大隊(1963-1964)

1963年11月クーデター後にグエン・ゴック・トーを首相とする暫定政権『革命軍事評議会(HĐTLCM)』が発足すると、ジエムの配下にあった白虎大隊は陸軍から国家警察へと編入され、新たにフイン・ホン・カム少佐が指揮する『戦闘警察大隊(Tiểu Đoàn Cảnh Sát Chiến Đấu)』として再出発した。

(なお、1963年の軍事クーデター以降、国家警察は軍の指揮下に置かれ、国家警察長官をはじめとする警察幹部のほとんどは軍からの出向者が務めた)

▲戦闘警察大隊部隊章(コレクター所蔵品)

▲戦闘警察大隊ベレー

III. 国家警察 秩序警察大隊(1964)

翌1964年、グエン・カイン将軍が革命軍事評議会を転覆させ、自らを首班とする『軍事評議会(HĐQL)』政府を発足させた。

この政変に伴い、戦闘警察大隊はズォン・クアン・ティェップ少佐(後の第1国家警察管区司令)が指揮する『秩序警察大隊(Tiểu Đoàn Cảnh Sát Trật Tự)』へと再び改称された。

IV. 国家警察 第222野戦警察団(1964-1975)

1964年2月22日、秩序警察大隊は再び改編され、その改編日にちなんで『第222野戦警察団(Biệt Đoàn 222 Cảnh Sát Dã Chiến)(以下BĐ222)』へと改称された。

さらに翌1965年1月からは、BĐ222に倣った国家警察の機動実力部隊=野戦警察中隊(Đại Đội CSDC)が全国の省警察本部に順次編成された。

▲野戦警察隊部隊章(袖章)

▲BĐ222部隊章(胸章)

白虎大隊の創設から数えてのべ14年間、BĐ222は国内の治安維持を担っており、首都サイゴンにおける政府施設防衛、暴動鎮圧のほとんどに投入されている。サイゴンでは国家警察本部、独立宮殿、首相官邸、テレビ局、ラジオ局、各政府省庁などの重要施設がBĐ222の警備対象であった。

同時に、BĐ222は国家警察司令部直属の総予備(即応)部隊でもあり、各地方の治安部隊が対処能力を超えた事態に遭遇した場合、要請に応じて中隊群(Liên Đội)または中隊規模の部隊をしばしばブンタウ、ニャチャン、ダラット、コンソン、フーコックなどに派遣した。

また陸軍に匹敵する高い戦闘能力を持つBĐ222は、米軍と合同でのサーチ&デストロイ作戦や、CIAが主導するフェニックス・プログラムによる平定作戦の実行部隊としても活躍した。

BĐ222は国家警察に所属する部隊ではあったが、その編成は陸軍部隊に準じたものであった。

兵力はおよそ3,000名の少数精鋭部隊であり、部隊の編成は以下の通りであった。

・本部―参謀第1室(管理), 第2室(情報), 第3室(計画・作戦・訓練), 第4室(兵站)

心理戦部

警察保安部

通信部

・公務中隊

・作戦中隊×12

・重火器小隊×1

・中隊群本部×3 (A, B, C中隊群)

各中隊は通常、団本部の直接指揮下にあるが、作戦に応じて2個以上の中隊を運用する場合、団本部の下位に中隊群本部が設置される。

治安維持と戦闘という二つの異なる性格の任務を果たすために、BĐ222の隊員は必要に応じて通常の軍事訓練に加えて、治安維持に関する専門的な訓練を受けた。

また軍事面での作戦能力を高めるため、BĐ222の将校は空挺、レンジャー、特殊部隊、空挺コマンドなど陸軍のエリート部隊から派遣されていた。

歴代指揮官

Trần văn Dần (第611白虎大隊)

Huỳnh Hồng Cẩm (戦闘警察大隊)

Dương Quang Tiếp (秩序警察大隊)

Phạm Huy Sảnh (第222野戦警察団)

Nguyển Trọng Tòng

Phạm Ngọc Anh

Nguyển Thành Sinh

Nguyển Kim Biên

Lai Văn Sáng

Nguyễn Công Triệu

【第222野戦警察団の主な活動】

1963年 仏教徒危機

1963年に仏教徒危機が発生すると、サイゴン市内は政府への抗議者で溢れ、首都は機能停止状態に陥っていた。これに対し政府は軍・警察の治安部隊を投入し、秩序回復を命じられた陸軍第611白虎大隊(後のBĐ222)はデモ参加者の鎮圧にあたった。

▲仏教徒危機においてデモ参加者を逮捕・移送する陸軍の治安部隊 [1963年サイゴン]

迷彩服を着用していることから、白虎大隊もしくは特殊部隊と思われる。

1966年 中部仏教徒デモ

1966年、ベトナム中部のフエ、ダナンを中心に、僧侶ティック・チ・クアンおよびダム・クアン・イウ大佐らの主導による大規模な反政府デモが発生。

状況を打開するため、国家警察総局総監グエン・ゴック・ロアン(当時空軍大佐)は自ら現地に赴き、またロアン総監に随行してファム・フイ・サン少佐が率いるBĐ222がダナンに出動した。

ロアン総監はBĐ222によるデモ隊強制排除の可能性を材料にデモ主導者のチ・クアンと直接交渉を行い、その結果チ・クアンは逮捕されサイゴンのズイタン病院に軟禁されたが、その見返りに警察側による実力行使は回避され、混乱は早々に終息した。

▲デモ指導者ティック・チ・クアン師との直接交渉にあたるグエン・ゴック・ロアン国家警察総監 [1966年ダナン]

ロアン総監は野戦警察の迷彩服を着用している。

1967年 ビンディン省におけるサーチ&デストロイ作戦

1967年、BĐ222は第4戦術区ビンディン省ボンソンにおいて、アメリカ陸軍第1騎兵師団と合同でサーチ&デストロイ作戦に従事した。ベトコンゲリラの聖域とされたこの地域での平定作戦は数ヶ月に渡って実施された。

▲BĐ222隊員と米陸軍第1騎兵師団第545憲兵中隊隊員 [1967年ビンディン省]

1968年 マウタン1968戦役(テト攻勢)

解放民族戦線がテト休戦の慣例を破り、ベトナム人にとって最も重要な祝日であるテトを狙って全国で同時多発的に攻撃を開始。

首都サイゴンにおいても複数の政府関連施設及び重要施設が解放民族戦線によって一時占拠される。

その後BĐ222は占拠されたサイゴン・ラジオ局の奪還に当たり、敵を掃討してラジオ局の奪還に成功した。

1972年 ロンタン孤児院一斉捜索

フェニックス・プログラムの一環として、BĐ222は1972年2月、国家警察司令部の直接指揮下でビエンホア省本部に派遣され、同省内にあるロンタン孤児院の一斉捜索へ投入された。

国家警察による捜査の結果、このロンタン孤児院の実態は共産ゲリラの隠れ蓑であり、慈善事業を装ってテロ活動のための資金・物資を調達する拠点となっていた。また院内では、孤児たちを共産側の兵力として利用すべく、解放戦線や労働党秘密党員幹部によって、子供たちに対する反サイゴン政府洗脳教育が行われていたとされている。

1973年 コンソン島捕虜収容所における捕虜交換

1973年、パリ協定によって北ベトナムとの戦争が一旦休戦し、南北の捕虜交換が開始されると、コンソン島の共産軍捕虜収容所にはパリ協定に基づき、収監されている囚人の中から北ベトナムへの送還者を共産軍側が選別する『コンソン矯正センター監督委員会』が設置された。

BĐ222はコンソン島に派遣され、共産側の監督委員会と合同で捕虜の送還に当たった。また同時に、人質として監督委員会に監禁されていた政府側の収容所所長がBĐ222によって保護された。

1974年 サイゴン反政府デモ

1974年10月、サイゴンにおいて政府の腐敗を糾弾する大規模デモが発生。BĐ222を含む治安部隊が鎮圧にあたる。

1974年 ホアハオ部隊反乱鎮圧

1974年末、第4軍管区カオランにて、それまで政府軍に属していたホアハオ教徒による地方部隊『ホアハオ保安総隊 (Tổng Đoàn Bảo An Hòa Hảo)』が反乱を起こしたため、BĐ222は鎮圧に派遣された。

1975年 サイゴン橋の戦い

共産軍が首都サイゴンを包囲した1975年4月28日から29日にかけて、BĐ222は最後の戦いを行う。

4月28日午後4時頃、空挺師団が守備にあたっており、すでに共産軍との戦闘の最中にあったビエンホア街道上のサイゴン橋に、BĐ222 A中隊群(第5,8,10中隊)が到着。守備任務を空挺師団から引き継ぐ。

サイゴン橋をめぐる一昼夜に及ぶ激しい戦闘の末、共産軍はサイゴン橋の攻略を断念し、4月29日午後4時に一時撤退する。

辛くもサイゴン橋の防衛に成功したBĐ222は新たな戦闘に備え、武器・食料の補給を行う。

しかし翌30日午前10時15分、ズオン・バン・ミン総統が全軍に戦闘停止を下令し、戦争は終結した。

参考サイト

2022年03月12日

第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その3:その他の戦闘部隊

※2022年4月9日更新

※2022年5月10日更新

前記事

その3は、その1・2では紹介しきれなかったその他の戦闘部隊についてです。

砲兵大隊 (Tiểu đoàn Pháo Binh)

▲第5砲兵大隊のM2A1榴弾砲砲隊 [1952年12月ナサン]

ベトナム陸軍砲兵部隊の発足は1951年後半であり、当初の名称は『独立砲隊(Pháo Ðội Biệt Lập』、CEFEOでの呼称は『独立射撃砲隊(Batterie de tir autonome)』であった。独立砲隊は各2個の砲隊から成り、各軍管区に配置された。

しかし独立砲隊はCEFEOにとって二線級部隊であり、その装備はフランス軍で使われなくなったイギリス製のQF25ポンド砲や旧日本軍の九五式野砲などの旧式火砲が主であった。

独立砲隊が運用した火砲は次の通り。

・QF25ポンド砲(イギリス製): 122門

・九五式野砲(日本製):29門

・M3 105mm榴弾砲(アメリカ製): 11門

・QF 3.7インチ山岳榴弾砲(イギリス製):7門

・138mmカノン砲(フランス製):4門

・モデル1905 75mmカノン砲(ブルガリア製):2門

その後、1952年から1953年にかけて独立砲隊は『砲兵大隊(Tiểu đoàn Pháo Binh)』、CEFEO呼称『ベトナム砲兵群(GAVN: Groupe d'artillerie Vietnamiens)』へと再編され、その装備もフランス軍と同水準に更新された。

各砲兵大隊はアメリカ製のM2A1 105mm榴弾砲12門を装備する3個砲隊で構成され、各軍管区本部の直接指揮下に置かれた。

第1軍管区:第1砲兵大隊

第2軍管区:第2砲兵大隊

第3軍管区:第3砲兵大隊

第4軍管区:第4砲兵大隊

未確認 :第5砲兵大隊

なお、各砲兵大隊の大隊長は長らくフランス軍のフランス人将校が務めており、ベトナム人将校が大隊長に就いたのは終戦後の1954年10月であった。

軽大隊(Tiểu đoàn khinh quân)

▲第4軍管区第808軽大隊の将校 [年代不詳]

CEFEOでの呼称は『軽大隊(Bataillon léger)』。

軽大隊(軽中隊含む)の前身はフランス軍の指揮下にあるベトナム人民兵部隊『支援軍(forces supplétives)』内のコマンド中隊であった。支援軍を構成する計595個の中隊のうち91個がコマンド中隊であり、このうち54個中隊が1953年に民兵から正式なベトナム国軍部隊へと昇格し、軽大隊へと改称された。

軽大隊は当初、総兵力10万人規模に拡大する事が計画されていたが、最終的には約4万人に留まった。一個大隊の定数は当初625人、後に737人に拡大されたが、実際には常に人員が不足しており、「500人大隊 (Bataillon de 500)」と揶揄された。

軽大隊の任務は、ベトナム国軍を含むフランス連合軍の正規部隊がある地域のベトミン軍主力部隊を軍事的に制圧した後、その地域内の各都市・村落内に潜伏するベトミンゲリラ部隊を掃討・駆逐する事であった。正規戦においてフランス連合軍はベトミン軍を各地で撃退したが、それでもベトナム領内に存在する約七千の村落のうち約五千が依然ゲリラの支配下にあった。軽大隊はこうしたゲリラを掃討することで、実効性のある占領統治を目指した。

一方、ベトミン側はそうした中央の支配力が及ばない地方村落を拠点に活動していたため、軽大隊による村落掃討は死活問題となった。そのためベトミン軍は軽大隊への迎撃にも主力部隊を投入せざるを得なくなり、ベトミン軍の戦力は二分された。結果的に軽大隊は目的通り占領地域内のゲリラや小規模部隊の掃討に成果を上げたが、その一方で部隊そのものが小規模だった事から、ベトミン軍主力部隊による急襲を受け壊滅する事もあった。

ビンスエン部隊(Bộ đội Bình Xuyên)

▲ビンスエン部隊将兵 [1952年チャンソン基地]

CEFEOでの呼称は『ビンスエン部隊(Troupes Bình Xuyên)』

ビンスエン団はフランス領時代、コーチシナ(ベトナム南部)を中心に違法なアヘン生産・密輸を行った犯罪組織であり、植民地政府やフランスマフィアと共同で『フレンチ・コネクション』と呼ばれる欧米への一大麻薬流通ルートを形成し、その元締めを担った。これによりビンスエン団はインドシナで強大な力を有し、「20世紀最大の犯罪組織」と言われるほどに成長する。

その組織力と地域への影響力は単なる暴力団の枠に留まらず、これに目を付けたフランスはビンスエン団の一部を治安維持部隊『ビンスエン部隊』として登用していた。

1945年に日本が第二次大戦に敗北しベトミンが政権を握ると、当初ビンスエン団はベトミン政府と同盟を結んだが、それは一時的なものに終わり、1948年には反対にフランスが擁立したベトナム国政府側に付いた。これに伴い、ビンスエン部隊はベトナム国衛兵隊/国軍麾下の部隊となった。

ビンスエン部隊は1948年の時点では約200名の小規模な組織に過ぎなかったが、戦争末期の1954年には2,500名にまで規模を拡大し、ビンスエン部隊司令官レ・バン・ビエン(Lê Văn Viễn)はベトナム国軍の陸軍少将の位を得た。

なお、第一次インドシナ戦争終結後の1955年4月、フランスの撤退に乗じてビエン少将はベトナム国の政権を簒奪すべくビンスエン部隊およびビンスエン団構成員を動員してサイゴンで武装蜂起を起こす。

これに対しゴ・ディン・ジェム首相は政府軍の精鋭部隊を出動させて反撃を行い、『サイゴンの戦い』と呼ばれる市街戦へと突入するが、程なくして政府軍がビンスエン部隊を壊滅させ、クーデターは鎮圧された。また反乱の首謀者であるビエン少将はフランスへと亡命した。

ヌン大隊(Tiểu đoàn Nùng)

▲ヌン族指導者ヴォン・アー・サン大佐(右から3番目)とヌン族兵士

中国南部からベトナム北部に住む少数民族ヌン族で構成された歩兵部隊の総称。

1951年にフランス植民地軍内に『第1ヌン大隊(1er Bataillon Nùng)』が発足したが、同大隊は翌1952年末にベトナム国軍に編入され『第57歩兵大隊』(第5ベトナム師団隷下)へと改名される。以後、ベトナム国軍内にヌン族で構成された歩兵大隊(ヌン大隊)が複数編成される。

第1次インドシナ戦争終結後、ジュネーブ協定によりベトナム国の国土の北半分がベトミンに割譲されると、ヌン大隊の兵士を含む北ベトナム在住のヌン族約5万人が南ベトナムに避難し、ベトナム陸軍には新たに各ヌン大隊を統合した第6軽師団、通称『ヌン師団』が創設された。

第二次大戦中の自由フランス軍時代からヌン族将兵を率いてきたヴォン・アー・サン(Vòng A Sáng)大佐は第1ヌン大隊、第57歩兵大隊長、第6軽師団長のほか、1947年にフランスが設定した『ヌン自治区』の指導者を歴任し、1967年からはベトナム共和国の国会議員を務めた。

ムオン大隊(Tiểu đoàn Muơng)

▲第2ムオン大隊の兵士

ベトナム北部の山岳地帯に住む少数民族ムオン族で構成された歩兵部隊の総称。

フランス植民地軍は1950年3月に『ムオン大隊(Bataillon Muong)』を編成し、この大隊は1951年に『第1ムオン大隊(1er bataillon Muong)』へと改称される。また同年4月には『第2ムオン大隊(2è bataillon Muơng)』が編成される。

第2ムオン大隊は1952年12月にギサ村での掃討作戦に投入され、1個大隊に相当するベトミン部隊を全滅させる。しかしこの戦闘により第2ムオン大隊も後方での再編成を余儀なくされ、この際、同大隊はベトナム国軍に編入され、『第73歩兵大隊』(第7ベトナム師団隷下)へと改名された。

キリスト防衛機動隊 (Unités mobiles de défense de la chrétienté)

▲キリスト防衛機動隊の将兵

ベトミンによるキリスト教徒へのテロに対抗するためベンチェ省で結成された部隊。

仏越混血のフランス軍将校ジョン・ルホア(Jean Leroy)大佐の主導により、ベンチェ省のアンホア島で1947年に結成された民兵部隊『カトリック旅団』を基に、その後複数の民兵部隊を統合して『キリスト防衛機動隊 (UMDC)』が誕生した。部隊の基礎となったカトリック旅団がたった60名の部隊だったのに対し、UMDCの兵力は最終的に5,840名にまで拡大した。

1949年にルホア大佐がUMDCとベンチェ省の完全な指揮権を得ると、それから1年でUMDCはベンチェ省からベトミンを一掃する事に成功した。

その後UMDCはフランス軍麾下の部隊としては1952年に活動を停止し、指揮官のルホア大佐はアルジェリアの部隊へと異動となった。またUMDCの人員は翌1953年にベトナム国軍に編入される。(歩兵大隊または軽大隊へと改編か?)

なお、UMDCは元々キリスト教徒による村落自衛部隊をコンセプトとしていたが、ベンチェやヴィンロン周辺の様々な民兵部隊を統合した結果、最終的には人員の大多数を仏教徒などの非キリスト教徒が占めたとする文献もある。

終戦後にベトナム国軍に編入:カオダイ部隊(Quân đội Cao Đài)

▲カオダイ部隊兵士 [1950年タイニン]

20世紀初頭にタイニン省で勃興した新興宗教であるカオダイ教の信徒で構成された歩兵部隊。

1947年、フランス軍はかつて第2次大戦末期に日本軍によって動員、武装化されたカオダイ教徒による民兵組織を復活させ、新たに『カオダイ部隊(Troupes Caodaïstes)』としてフランス連合軍の一部とした。タイニン省で組織されたカオダイ部隊はフランス植民地軍の指揮下でベトナム南部におけるベトミンとの戦いに投入される。宗教による強い結束を持つカオダイ部隊は各地で大きな戦果を挙げ、その活躍が続いた事から、カオダイ教団自体もベトナム国内でカトリックと双璧を成す一大勢力へと成長していく。

第1次インドシナ戦争終結後の1955年2月13日、フランス軍の撤退に伴い、カオダイ部隊は正式にベトナム国軍に編入され、カオダイ部隊司令官チン・ミン・テー准将は国軍の将官の地位を得た。しかしその3か月後の5月3日、チン・ミン・テー准将は自動車で移動中、何者かに狙撃され死亡する。この暗殺事件は未解決のままだが、カオダイ教徒と対立したフランス人や、カオダイ勢力の拡大を恐れるゴ・ディン・ジェム首相らベトナム国政府高官が関与した可能性が指摘されている。

その後、1955年10月にクーデターで政権を獲得したゴ・ディン・ジェムは、自身が信仰するカトリックを政治の中心に据え、同時に他の宗教勢力を排除する政策を開始した。特にフランス軍によって武装化されていたカオダイ教やホアハオ教は反政府武装勢力として危険視され、政府軍(ベトナム共和国軍)による掃討・武装解除が開始された。政府軍はカオダイ教の聖地タイニン省にも進攻し、圧倒的な戦力でカオダイ部隊を武装解除し、その組織を解体した。

これによってカオダイ部隊兵士たちの多くは、ジェム政権に恭順して政府軍に編入されるか、或いは政府と戦うためそれまで敵だったベトミン・ゲリラ側に転向したが、それ以外のおよそ5千~6千名のカオダイ兵士はどちらにも付かず、政府への抵抗勢力として国内に潜伏する道を選ぶ。これに対してジェム政権は、1956年から58年にかけて約3,400名のカオダイ教徒を逮捕・投獄するなどして、カオダイ部隊の残党狩りを続けていった。

関連記事『カオダイ軍の歴史[草稿]』

Posted by 森泉大河 at

00:29

│Comments(0)

│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1945-1954│植民地軍 │ヌン族│組織・編成│カオダイ教│ビンスェン団│【ベトナム国内勢力】│カトリック

2022年02月12日

通信隊のパッチ

ベトナム戦争期のベトナム陸軍通信隊について調べていると、通信隊のパッチには様々な種類がある事が分かります。

そこでこの分野で高名な英国のコレクター兼研究者Richard Woods氏に意見を伺ったところ、さすが、氏はこのパッチの件に関してすでに大部分を把握しておられました。

なのでこの記事はWoods氏から寄せられた情報を基にしています。

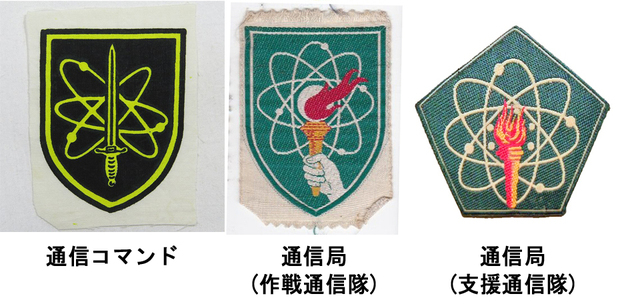

まず、ベトナム陸軍通信隊の組織は1964年を境に改編されており、1964年以前は「通信コマンド(Signal Command)」と「通信局(Signal Service)」の二つの組織が別々に存在していました。

黄/黒・剣のデザインが通信コマンドで、固定局および戦術通信を担当。

白/緑・松明のデザインは通信局で、通信機器及び機材の管理を担当する兵站部隊の一部。

▲1964年以前の通信コマンドパッチ使用例(割とレアな写真)

しかし、この通信コマンドと通信局は似通った性格を持ちながらも別々の組織として存在していたため、しばしば管轄をめぐって争いがあったため、そうした混乱を収めるために通信コマンドと通信局は1964年に一つに統合されたそうです。

そしてそれを裏付けるかのように、1964年以降の新しいパッチのデザインは、通信コマンドの図柄(電子に剣)を踏襲しながらも、色合いは通信局の緑色を基本とした、二つの組織のパッチを融合したデザインになっています。

また1964年以降の通信隊のパッチは、その形状と番号で部隊の種類と規模を表しています。

【形状】

盾型:作戦通信部隊 (Khai Thác Truyền Tin)*

五角形:支援通信部隊 (Yểm Trợ Truyền Tin)

※Khai Thácは直訳すると「開拓」になるが、ここでは「作戦」と意訳しています。

【番号】

2桁:群 (Liên Đoàn)

3桁:大隊 (Tiểu Đoàn)

なので例えば、盾型で番号64は「第64作戦通信群」、五角形で番号631は「第631支援通信大隊」となります。

ちなみに軍事郵便局は通信隊内の組織なので、パッチの色・形状は支援通信部隊に倣っています。

▲軍事郵便局パッチ

戦闘部隊に関しては資料が豊富なため、過去記事『ベトナム共和国軍陸軍部隊一覧』に載せたようにほぼ全ての部隊を把握できていますが、通信隊をはじめ支援部隊の全体像はまだまだ未解明な部分が多いので、今後の課題としたいと思います。

2022年02月06日

第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その2: ベトナム師団

その1からだいぶ時間が空いてしまいましたが、第一次インドシナ戦争中の1949年にCEFEO(極東フランス遠征軍団)の傘下で発足し、戦争末期にはフランス連合軍の総兵力の約半数を担ったベトナム国軍陸軍についての解説の続きです。

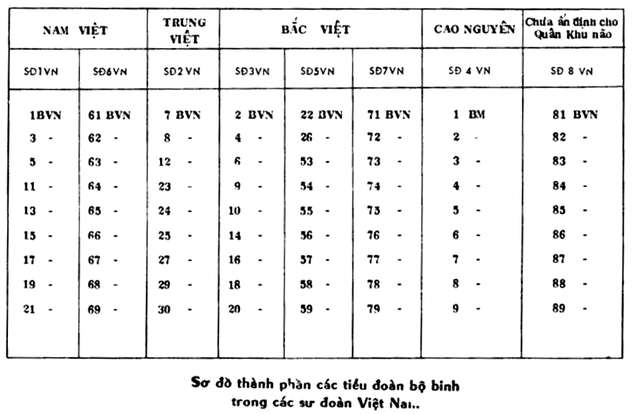

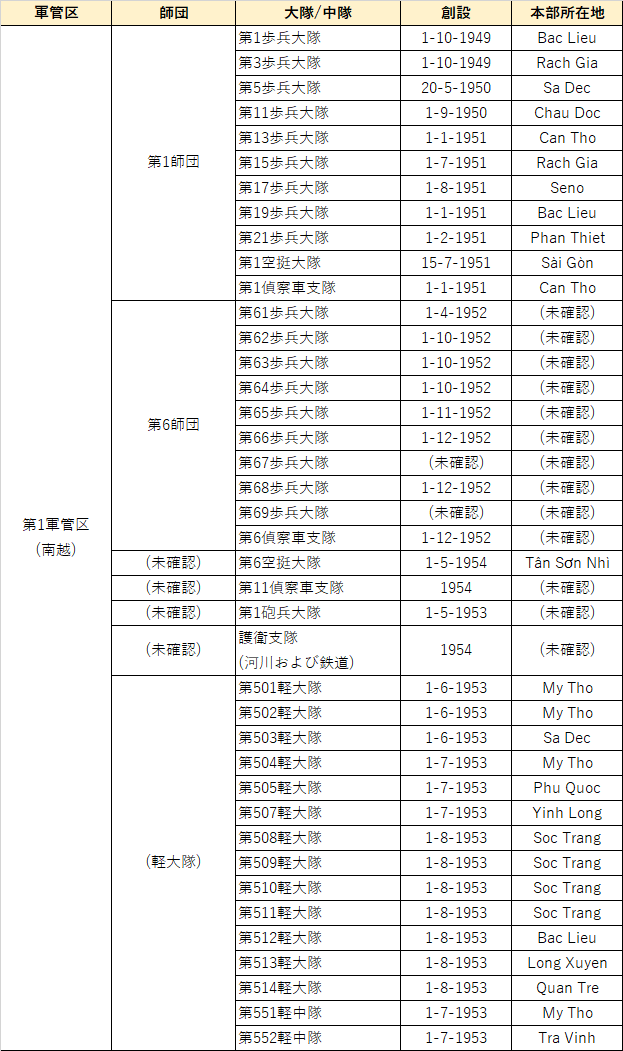

ベトナム師団(Sư Đoàn Việt Nam)

CEFEO内での呼称は『ベトナム師団(Division Vietnamienne)』。

1954年までに計8個のベトナム師団が編成され、ベトナム国の4つの軍管区に配置された。

第1軍管区(南越):第1、6ベトナム師団

第2軍管区(中越):第2ベトナム師団

第3軍管区(北越):第3、5、7ベトナム師団

第4軍管区(高原):第4、8ベトナム師団

ベトナム師団内の部隊は大隊を基本単位とし、旅団や連隊は無く、各大隊が師団の直下に置かれた。

各師団内の部隊については前記事『第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その1』参照

なお、ベトナム師団に部隊章は制定されていない。

歩兵大隊 (Tiểu đoàn Bộ Binh)

▲第1歩兵大隊 [年代不詳]

CEFEOでの呼称は『ベトナム大隊(BVN: Bataillon Vietnamiens)』。

歩兵大隊は陸軍の主力である歩兵部隊で、各ベトナム師団は9~10個の歩兵大隊を主に構成された。

歩兵大隊の発足はベトナム国軍の創設と同義であり、1949年末、当時のベトナム国副首相兼国防大臣グエン・バン・スアン(Nguyễn Văn Xuân)中将の主導により、初の国軍部隊として4つの歩兵大隊(第1~4歩兵大隊)が編成された。

その後もベトナム国軍は規模を拡大し、1951年までに24個大隊、1954年の終戦までに約70個の歩兵大隊が編成された。(編成途中で終戦を迎えた大隊も含む)

各歩兵大隊は大隊本部、指揮中隊、そして4個の作戦中隊で構成され、人員定数は将校23名、下士官110名、兵卒696名の計829名であった。

また指揮中隊の定数は将校1名、下士官30名、兵卒116名、計147名。作戦中隊は将校4名、下士官20名、兵卒145名、計169名とされた。

作戦中隊は曹長クラスを小隊長とする指揮小隊1個、将校を小隊長とする重火器小隊1個、将校または曹長を小隊長とする作戦小隊3個で構成された。

各歩兵大隊の基本的な装備は以下の通り。

・火器

拳銃30丁、MAT49短機関銃433丁、MAS36小銃624丁、擲弾発射機36丁、FM24/29機関銃41丁、M1919機関銃8丁、60mm迫撃砲8門、81mm迫撃砲4門、無反動砲4門、バズーカ12門

・車両

ジープ10輌、ダッジ10輌、GMCトラック13輌、GMC救護トラック1輌、リアフック付きLOT7(?)1輌

▲歩兵大隊の兵士 [1950年代前半]

山岳大隊 (Tiểu đoàn sơn cước)

▲国長バオダイとCEFEO司令官ド=ラトル将軍から表彰を受ける山岳大隊の将兵 [1951年バンメトート]

CEFEOでの呼称は『モンタニャール大隊(BM: Bataillon Montagnard)』。

山岳大隊はベトナム中部高原に住む山岳民族(南インドシナ・モンタニャール)で構成された歩兵大隊で、中部高原を管轄するベトナム陸軍第4師団内にのみ設置された。

最終的に9個の山岳大隊が編成され、第4師団はこの山岳大隊を主に構成された。

▲馬を連れて行軍する山岳大隊兵士 [1952年]

自動車が走行できる道路が少ない山岳地帯では馬やロバ、ゾウが物資輸送の主な手段であった。

▲1954年当時の歩兵大隊(BVN)および山岳大隊(BM)一覧

空挺大隊 (Tiểu Đoàn Nhẩy Dù)

▲第3空挺大隊 [1954年ニャチャン]

CEFEOでの呼称は『ベトナム空挺大隊(BPVN: Bataillon de Parachutistes Vietnamiens)』。

ベトナム陸軍が保有する空挺部隊。1951年の第1空挺大隊発足を皮切りに、1954年までに計5個大隊が創設され、おおむね各ベトナム師団に1個空挺大隊が置かれた。

ベトナム国軍のスローガン『保国安民(Bảo quốc An Dân)』の略『保安(Bảo An)』から転じて、ベトナム空挺大隊はフランス軍から『バオアン(Bawouan)』の異名で呼ばれた。

詳細は過去記事『ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち』および『ベトナム空挺 1948-1954』参照

偵察車支隊(Chi Đoàn Thám Thính Xa)

▲偵察車支隊の将兵 [雑誌『インドシナ』1952年4月号より]

CEFEOでの呼称は『ベトナム偵察戦隊(ERVN: Escadron de reconnaissance Vietnamiens)』。

偵察車支隊はベトナム国軍の機甲偵察部隊で、おおむね各ベトナム師団に1個の偵察車支隊が置かれた。

最終的に計10個支隊が編成され、そのうち6個は1951年から1954年の間にベトナム国軍によって新設され、4個支隊はフランス植民地軍から国軍に編入された部隊であった。

第1ベトナム師団:第1偵察車支隊

第2ベトナム師団:第2偵察車支隊

第3ベトナム師団:第3偵察車支隊

第4ベトナム師団:第4偵察車支隊

第5ベトナム師団:第5偵察車支隊

第6ベトナム師団:第6偵察車支隊

第7ベトナム師団:第7偵察車支隊

未確認:第8、10、11偵察車支隊

主な装備はフランスから供与されたアメリカ製のM8装甲車であったが、1954年にはフランス軍からM24チャーフィー軽戦車が供与され、偵察車支隊内にベトナム陸軍初の戦車部隊が設立された。

▲フランス人将校から表彰を受けるベトナム陸軍M24戦車部隊 [1954年]

出典

けっこう前から、第一次インドシナ戦争期にフランス連合軍で広く使われたMle1937/1946防御用手榴弾、通称DF37/46の自作を試みているのですが、まだ形になりません。

当初は3Dプリンターで作ろうと思っていたので3Dデータはとっくに出来上がっているのですが、手榴弾って意外と大きいので、見積とったらすごい値段になってしまいました。それではちょっと割に合わないので、そのまま注文はできません。

なので形状がシンプルな弾体部分だけでも手作業で作ろうと思い、パテや樹脂粘土なので粘土細工をしてみたのですが、ぜんぜん上手くいきませんでした。なんかいびつな形のジャガイモが出来ただけです。ろくろがないと無理ですわ。

なので今はDIY用のレンタル作業場を借りて、そこの木工旋盤か3Dプリンターを使う方法を考え中です。

このDF37製作は思ったより大変な道のりになったので、そのうち改めて記事にしたいと思います。

2021年12月02日

第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その1

※2021年12月3日更新

※2021年12月4日更新

※2022年2月6日更新

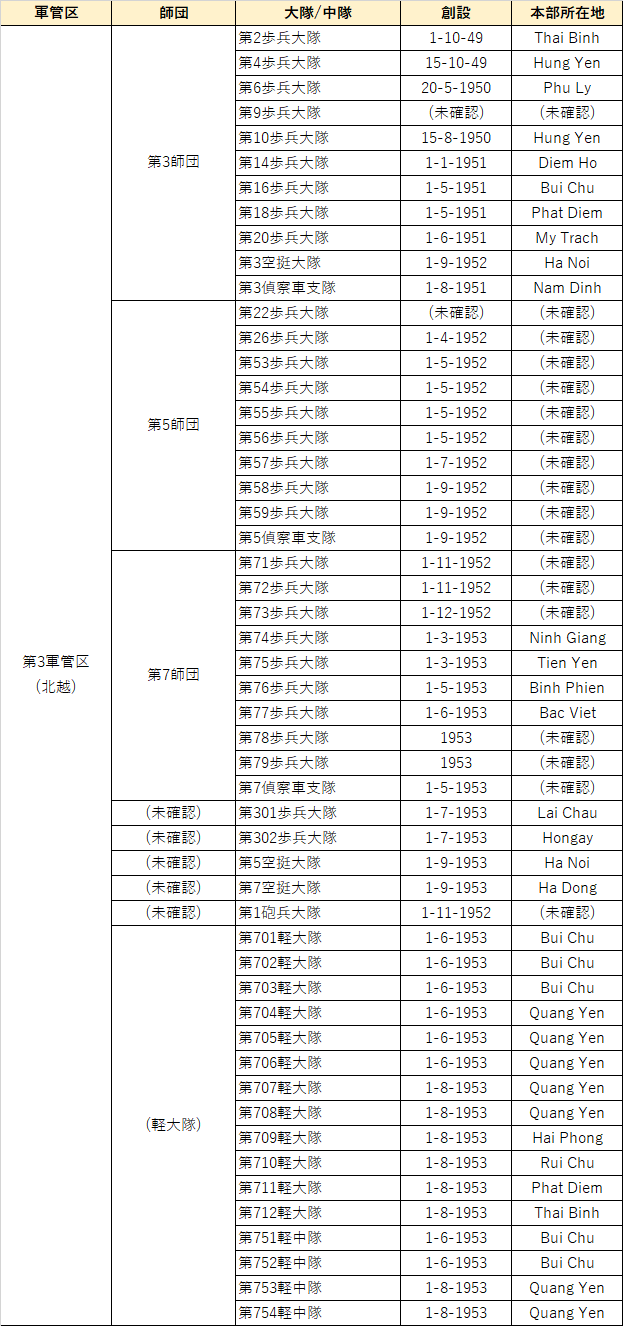

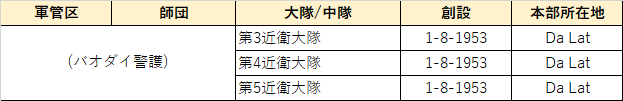

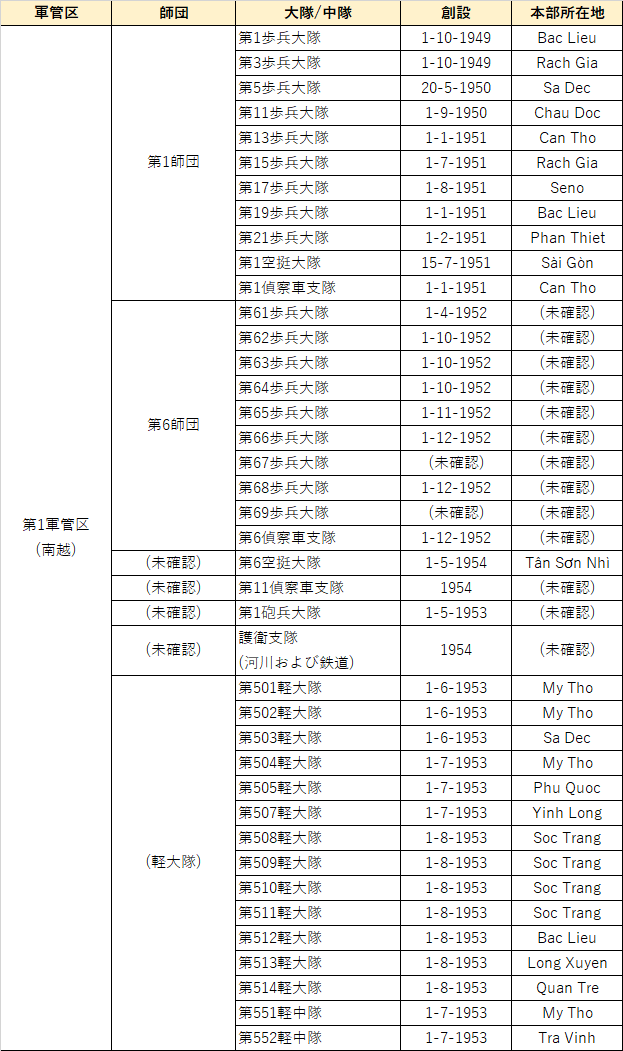

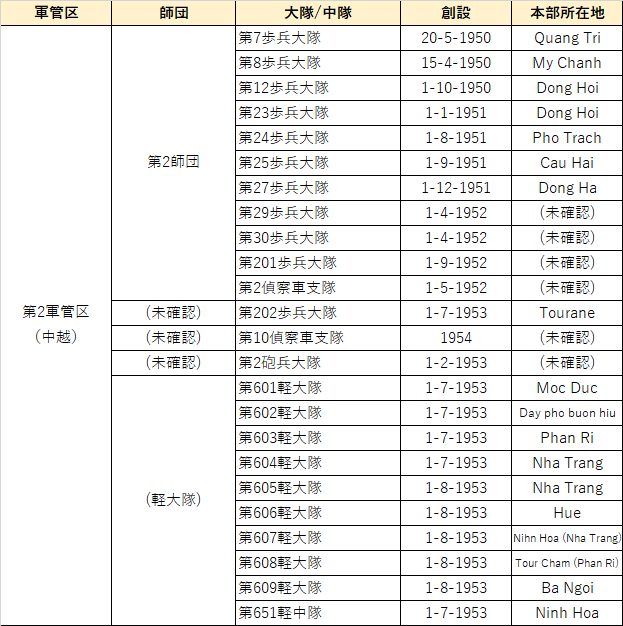

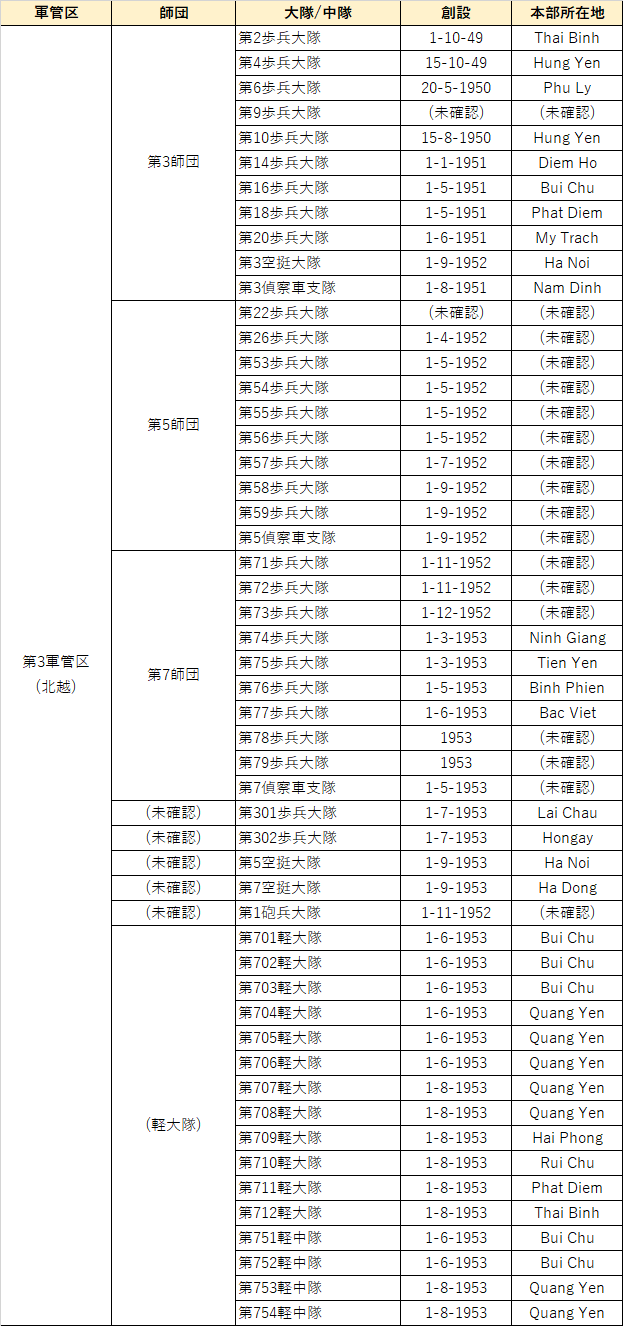

とりあえずメモがてら、他の資料とも照らし合わせながら第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍戦闘兵科の部隊構成を表にまとめてるので、そちらを公開します。

なお、僕のベトナム語能力では完全に内容を理解できているとは言い難いので、もしかしたら内容は今後訂正されるかもしれません。訂正が多いので常に更新しています。

I. 1949-1952: ベトナム国家衛兵隊

(Vệ binh Quốc gia Việt Nam / Garde Nationale Vietnamienne)

1948年、フランスはベトナムをフランスの勢力下に留めつつ、ベトミンを筆頭とする反仏・独立闘争を鎮静化するため、それまで分割されていたトンキン、アンナン、コーチシナの三地域を統合し、フランス連合の枠内での独立国『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』へと昇格させた。また1949年7月8日、フランス・ベトナム国政府間で締結されたエリゼ条約により、フランス植民地軍内のベトナム人部隊は1949年以降順次、ベトナム国の国軍たる『ベトナム国家衛兵隊』、またの名を『ベトナム兵団(Việt Binh Đoàn)』へと移管された。しかしその後、フランスの意向によってベトナム国家衛兵隊の拡充は棚上げとされ、実質的な規模拡大が始まるのは1951年後半からであった。

▲ベトナム国家衛兵隊のパレード (サイゴン, 1951年)

ベトナム国家衛兵隊の主な歩兵部隊の構成(1949~1952年)

※団/大隊の部隊名は衛兵団→歩兵大隊→衛兵大隊へと移り変わっている。

II. 1952-1955: ベトナム国軍

(Quân đội Quốc gia Việt Nam / Forces Armées Vietnamiennes)

1950年以降、冷戦を背景にソ連・中国によるベトミンへの軍事支援が本格化した事で、インドシナの戦火は拡大の一途をたどっていた。1951年7月、ベトナム国政府は総動員令を発令し、ベトナム国家衛兵隊は急速にその規模を拡大した。そして翌1952年、ベトナム国家衛兵隊は『ベトナム国軍』へと改称された。

以後、ベトナム国軍の兵力はピーク時の1954年1月には20万人に達し、第一次インドシナ戦争における所謂『フランス軍』=フランス連合軍の約50%をベトナム国軍が占めるまでに至り、ベトミン掃討を目指すフランス連合の主力として大きな役割を担った。

▲ベトナム国軍の式典 (ハノイ, 1954年)

ベトナム国軍陸軍の主な戦闘兵科の構成(1954年頃)

それぞれの部隊の解説は次回『第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その2: ベトナム師団』に続く

2021年11月19日

ジェハ=ホーゼ大将 『ベトナミゼーション』:先住民のインドシナ戦争への参加

※2021年11月20日更新

先日友人から、第一次インドシナ戦争におけるベトナム国軍に関する良いドキュメントはある?と聞かれたので、2000年にフランスで出版された『L'Armée française dans la guerre d'Indochine (1946-1954)』という本を紹介しました。

中でも元フランス陸軍大将フランソワ・ジェハ=ホーゼ氏が寄稿した『ベトナミゼーション』の章は、フランス連合期におけるインドシナ人将兵の全体像を理解するのにうってつけであり、ベトナム戦争に興味を持った人全員にぜひ読んでもらいたい内容です。

ただ、100ドルもするフランス語の本を買って読めと言っても誰も買わないと思いますので、僕が邦訳したものを公開します。引用と呼ぶには長すぎる気もするけど、364ページ中のたった8ページ分だから許して。

訳注1:

この記事における「先住民」とは、フランス人にっとってのインドシナ先住民、つまりベトナム人、カンボジア人、ラオス人、その他少数民族を意味します。

訳注2:

著者はインドシナ先住民に関する事柄に「黄色」という言葉を多用していますが、これは直接的に「黄色人種」を意味するものではなく、黄色は仏領インドシナ旗および歴代ベトナム国旗の事であり、当時のフランス人にとってのインドシナ先住民のイメージカラーを意味していると思われます。(現代では人種を色で例えるのはタブーですが、昔は著者のようなインドシナ人将兵を戦友として敬愛するような人物でも、差別する意図なしに普通に使う言葉でした。)

フランソワ・ジェハ=ホーゼ陸軍大将『ベトナミゼーション』:先住民のインドシナ戦争への参加(1945-1954)

1945年から1954年にかけての先住民のインドシナ戦争への参加は、フランス軍の帰還から始まり、紛争全体を通じて強化された。これは主に政治的目的、そして技術・運用上の目的の二つに沿って進められた。政治的な目的としてはまず第一に、多くのインドシナ人民がベトミン政権を拒否し、フランス連合側を選択していた事が挙げられる。その為、インドシナ半島の独立性が認められると、インドシナ諸国にはフランスだけでなく各国の責任で共産主義との戦い臨む国軍の創設が求められた。技術・運用上の目的としては根本的に、当時インドシナでは現地の風土病問題によってウーホピアン(訳注:ヨーロッパ人=本土フランス人)兵士の不足が深刻化していた為、現地の気候に適応し、環境と文化への知識も持ち合わせ、柔軟に使用するとが出来る現地人兵士を、不足するフランス人兵士の代わりに充てる事でその問題の解決を図ることであった。この極東フランス遠征軍団(CEFEO)の『黄化 (jaunissement)』は、様々な形で長きに渡って続けられたが、その形態は大きく3つのカテゴリーに分類できる。一つめが現地人兵の個人または部隊単位でのフランス軍正規部隊への編入。二つめが様々な支援軍の創設。三つめが現地政府、特にベトナムの国軍創設であった。

CEFEOの『黄化』

正規戦闘部隊への現地人の採用は、遠征部隊の到着から間もなく始まった。マダガスカルを発ちサイゴンに到着した第1極東旅団は、現地で同旅団内に2個アンナン大隊、コーチシナ大隊、カンボジア王国大隊というインドシナ先住民で構成された4つの大隊を創設する事で部隊編成を完了した。ルクレール将軍はこれを、フランス遠征軍団が次第にインドシナ連邦諸国軍に置き換わっていく流れの始まりであったと述べている。1946年末までに、兵力不足の問題は深刻化していた。1946年9月から1948年7月までインドシナに展開していた大規模なCEFEO部隊―第2装甲師団および第3植民地歩兵師団の合同部隊―は、1年後にはインドシナを離れることが予定されていた為である。これは元々、フランス政府は政治的な理由(訳注:独立運動がアフリカに伝播することを恐れていた)からアフリカおよび北アフリカの部隊を極東に送る事をためらっていた為であった。しかしウーホピアンだけでは戦闘による損失および部隊撤収による人員の穴を埋める事が出来ない事はすぐに明らかとなった。その後、CEFEOはいくつかの北アフリカ人およびセネガル人部隊を受け入れると共に、5000名のインドシナ先住民を兵士として募集した。その費用は当時CEFEOに割り振られた予算の10%に登った。この時の先住民の内訳はベトナム人が50%、カンボジア人が25%、モンタニャールが25%であった。各部隊における先住民の割合は部隊兵科によって異なり、例えば輸送部隊では50%まで、装甲騎兵部隊であれば15%までと定められていた。さらに、この時点ではウーホピアンの不足が補われた時点で『黄化(インドシナ先住民の採用)』は停止される予定であった。しかしこれらの対策をもってしても兵力の不足は続き、1948年5月の時点で人員不足の危機は最高潮に達していため、CEFEOは『黄化』を拡大せざるを得なかった。この『黄化』にはいくつかのパターンが存在し、先住民を既存の部隊に割り当てその都度『注入』する場合と、基本単位である大隊をある一つの先住民族で構成し、その監督をウーホピアン将兵が務める場合、あるいは混成大隊を創設する場合とがあった。例えば第43植民地歩兵連隊はアンナン人(訳注:中部ベトナム人)とカンボジア人の大隊が含まれていたが、第5胸甲騎兵戦隊はコーチシナのカンボジア人(訳注:ベトナム南部に住むクメール族)だけを募集していた。当初、外人部隊と北アフリカおよびセネガルから派遣された空挺部隊は人員不足の影響を受けていなかったが、CEFEOの方針により彼らも『黄化』を迫られ、空挺部隊では大隊毎に先住民による中隊(訳注:CIPおよびCIPLE)が創設された。外人部隊では1951年に第13外人准旅団、第3および第5外人歩兵連隊内に混成大隊が創設され、1952年には計17個の外人歩兵大隊のうち11個大隊が『黄色く』なった。さらにこのシステムでは、先住民将兵を将来インドシナ諸国の国軍の幹部となる人材として訓練する事によって国軍創設の準備を進め、最終的に練度の低いウーホピアン部隊を撤収させて戦争の遂行をインドシナ諸国軍に移譲する事も意図されていた。また正規部隊における先住民の人数も無視できない規模となっており、1949年以降その人数はウーホピアンと同等であり、1952年には先住民の割合がウーホピアンを追い越すまでに至った。

支援軍

紛争初期にはすでに、正規部隊と並行して先住民による『パルチザン (partisans)』が誕生していた。彼らは『フランス軍の侍従 (à la suite de l'armée française)』と呼ばれた最初の先住民民兵部隊であり、当初は軍ではなくフランス海外領土予算で運営されていた。その予算はすぐに使い果たしてしまったが、インドシナ平定の過程において、フランス側が制圧した地域の支配の維持および敵通信網の監視において彼ら民兵が果たす役割は非常に大きく、予算はすぐに追加された。またベトミン軍の能力向上に伴い、民兵にも高い練度、かつ多様性が求められるようになり、特にGM (Groupements Mobile=機動群)創設のためににその能力向上の必要性が高まっていった。このように先住民民兵組織は大きく発展を続け、1946年以来使われていた『パルチザン』という名称は次第に『支援軍 (forces supplétives)』へと置き換わっていた。当初支援部隊は主に拠点および街道沿いの監視塔防衛の任に充てられていた。しかしフランス軍指揮官たちは徐々にゲリラ戦における先住民兵士の有用性を認識し、彼らを機動介入部隊 (éléments mobiles d'intervention)として正規部隊に加えるようになっていった。これは特に南ベトナムで行われていたが、1950年および1951年にトンキンにおいて正規部隊への大規模な徴兵が行われてからは、ベトナム全土で多かれ少なかれ支援軍が正規部隊の作戦に関与しており、支援軍の参加しない作戦は存在しなくなっていた。このように『支援 (supplétif)』という名称は、実態とは異なる不釣り合いな名称であった。覚えている範囲でも以下の部隊が存在していた。・支援中隊:通常は非戦闘部隊・介入コマンド:優れた将兵及び装備で構成された戦闘部隊・プランテーション中隊および鉱山中隊:農園や鉱山経営者が所有する民兵だが、軍によって武装・監督されている警備部隊・鉄道警備隊:FOM (フランス海外軍)の予算で運営される鉄道網警備部隊・各宗教団体:北ベトナムではカトリック民兵、南ベトナムではレロイ『大佐』のキリスト教防衛機動部隊、カオダイ志願旅団、ホアハオ中隊(無論地方の民兵組織や村落の自警団などの『民間人』も含む)

支援部隊の特徴とは何か?まず経済的な面で、彼らは通常先住民やウーホピアンで構成された正規部隊よりも低予算で運営されていた。1950年当時、兵士への給料は正規部隊の先住民兵士が410ピアストル、ウーホピアンは586ピアストルだったのに対し、支援部隊は250ピアストルであった。さらに装備と被服も簡易なものであり、1952年に南ベトナムの支援部隊が支給されていたのは官給品のパンツ、シャツ、ブッシュハット、ナイフのみであり、したがって支援という名称はほとんど『虚偽』であった。隊員への待遇も粗末で、彼らは日雇い労働者として働いており、予告なく解雇される可能性があった。ただし実際には最低6か月間の雇用と、解雇8日前の事前通知期間があった。また活動の面では、これらの部隊は各々の村落から離れる事の無い地域の軍隊であった。その為彼らが有効性を発揮するのは特定の目的のための短期間の作戦だけであり、作戦を延長するとその効果は急激に失われた。ただしコマンド部隊に関しては特別に言及する必要がある。一般的に、機動介入部隊の一部はベトナムの領土側端の不安定な地域に駐屯しており、熟練した志願者で構成されていた。これらの基地のコマンドは待ち伏せ攻撃や集積物資の破壊、小規模なベトミン部隊への攻撃、および情報収集を行った。またフランス人将校の不足から、これらコマンド部隊の指揮は徐々に先住民将兵に委ねられるようになり、複数のコマンドを統括するグループの指揮官をフランス軍上級将校が務めた。1953年には、南ベトナムに駐屯するフランス軍またはベトナム軍に所属する90個のコマンド部隊の内、68個部隊が先住民(ベトナム人またはカンボジア人)将校によって、残りの22個部隊(加えて12個コマンド・グループも)がフランス人将校によって指揮されてた。(訳注:過去記事『CEFEO空挺部隊』参照)

ベトナム国軍

1948年6月のハロン湾会談において、フランス連合の枠組み内においてベトナムが原則的に独立した事が確認された後、ベトナム政府は真の国軍の創設を要求した。彼らはそれを政治戦略の道具として活用するつもりであった。当時ベトナム政府の指揮権が及ぶ唯一の武装組織は支援軍のみであったが、それでは現実的に、国家の独立のためにも、またベトミン軍との戦いにもまったく役不足である事は明らかだった。上記の合意が1949年中にパリで署名された後、1949年12月30日に締結されたフランス・ベトナム軍事条約がベトナム国軍の事実上の出発点となった。その中で将来の組織の基礎として、以下の原則が定められた。・フランスの援助の下、ベトナム人が指揮監督する事。・ベトナム人将校および下士官の訓練に必要な設備・教官をフランス軍が提供する事。・予算の40%をベトナム政府が拠出する事。・国家単位の指揮権はフランスが有する事。

この時点でフランス軍正規部隊には4個のベトナム人大隊が存在していた。1950年には国軍の創設を進めるフランス・ベトナム常設軍事委員会の設置およびベトナム国軍幹部の選出が行われた。CEFEO新司令官ド・ラトル将軍がインドシナに着任した時点で国軍創設の最初のプロセスが進行中でだったが、ド・ラトル将軍はこれをさらに加速させ、ベトナム人正規部隊として3個の軽師団を新設し、兵力は十数個大隊分に拡大した。これはド・ラトル将軍の独断で進められたが、バオダイのベトナム政府およびフランス政府のどちらも国軍創設の加速を望んでいた。しかし1951年7月、『ホアイジョン(Roi Jean)』として有名なシャッセループ=ルバット高校における演説*の直後に、フランスは皇帝バオダイから国軍の動員令の権限を剥奪しており、独立は幻想にすぎなかった。(※訳注:1951年7月11日、CEFEO司令官ド・ラトル将軍はサイゴンのシャッセループ=ルバット高校においてエリート層のベトナム人青年たちを前に演説を行い、「君たちがベトナムを救うのだ」と、ベトナム国政府への支持と国軍への参加を訴えた。)

同年末、ベトナム人部隊として初の空挺大隊が編成された(訳注:『ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち』参照)。この時点でベトナム人部隊は他に歩兵大隊40個、偵察(機甲)部隊3個、砲兵中隊2個、河川部隊6個が存在していた。これらの部隊はCEFEOの先住民部隊から兵員と装備を異動する事で創設された。(例として第4植民地歩兵連隊第1大隊は第19ベトナム大隊へ、第5胸甲騎兵戦隊第5中隊は第4ベトナム偵察戦隊へと改編された)1952年3月、これまでフランス軍内で功績を上げてきたヒン将軍がベトナム国軍の参謀長に任命され、国軍は新たな一歩を踏み出した。またベトナム国に対しては1952年から1953年にかけて、領土を4つの軍管区(第1:南部、第2:中部、第3:北部、第4:高原)に分割する大規模な改革が行われた。その中で南ベトナムの西部全域、中部のファンラン地方、北部のブイチュー地方にある複数の省がベトナム国政府の完全な施政下へと移譲された。各軍管区にはその地域を掌握し介入部隊(コマンド)の活動を支援する事を任務とする国軍部隊、軽大隊(TDKQ)が配置された。1953年2月にはベトナム人GMの指揮権がベトナム人将校に初めて与えられ、後に国軍の指揮下にあるGMの数は1から5部隊に拡大した。1954年初頭までにベトナム国軍は急激に規模を拡大し、その兵力は支援軍5万人を含む27万人に達していた。正規部隊の人数は各軍管区によって偏りがあり、南部は11万人、北部は8万3千人、中部は3万2千人、高原は4万5千人であった。地上部隊の内訳は6個の師団、4個の空挺大隊を含む50個の歩兵大隊、70個の軽大隊、そして1個機甲偵察連隊などであった。航空部隊(陸軍に付属)はモラーヌ500観測機の観測飛行隊が2部隊、加えて火力支援飛行隊と連絡飛行隊を保有していた。海軍は約10個の『ディナッサー(訳注:水上強襲部隊)』と掃海艇3隻、哨戒艇1隻、上陸舟艇1隻から成っていた。加えて士官学校が3校と、下士官の為の地方学校が複数存在した。

総評

司令官や歴史家による先住民正規部隊への評価は、批評を行う個人や考慮される期間、部隊の種類によって大きく異なる。したがって一般的な評価を下すのは困難であるが、各部隊の戦術的価値については、戦闘および指揮レベル、人的条件、装備・武装の質、指導・訓練の程度といった基準によって判定できる。最初の戦闘および指揮レベルに関しては、(訳注:部隊各々の状況によるため一般論として)言及する事は出来ない。人的条件に関しては、部隊が活動する地域を地元とする先住民を登用した場合の効果は大きかったことが経験的に知られており、これは特に支援軍において顕著であった。例えば仏教徒が多数を占めるインドシナ徒歩大隊がホアビン省の担当を引き継いだ際は、現地のカトリック司教は難色を示したが、その地域に住むムオン族からは大いに歓迎された。しかし一方で、その運用形態には慎重さが求められた。ホアビン省のインドシナ徒歩大隊も、彼らは防御よりも攻撃に優れた部隊であったのにも関わらず、単なる工兵・土木作業員として扱われている事に兵士たちが憤慨し、任務を放棄するという事態も発生していた。装備・武装の質は将兵の士気に影響を及ぼすものであった。CEFEOは通算でおよそ30種の小銃と15種の機関銃を装備していたが、ベトナム国軍は幸いこれらの装備には恵まれていた。最後の指導・訓練に関しては、特に射撃に関してはその練度は往々にして低く、また新兵教育の時点で訓練内容に基本的な内容が欠けている事があった。遠征軍団内に組織された先住民正規部隊およびフランス軍に依存する支援軍に関して言えば、フランス人と先住民との間で考え方や 生活様式の違いから少なからずトラブルがあったにせよ、その関係は結果的には肯定できるものであった。ただし部隊によってその評価は異なるものであり、例えば第1外人空挺大隊では先住民の中隊は他の外国人中隊よりも高く評価されており、第5胸甲騎兵戦隊ではカンボジア人とフランス人は互いを同志と見なし一致団結して戦った。一方、第5外人歩兵連隊の連隊長は、先住民兵士は平凡な戦闘員であったと感想を述べている。またベトナム国軍に対する評価はさらに複雑であり、同じ地域や作戦に従事したフランス軍部隊と比べ、ベトナム国軍への評価は過敏になりがちであった。その第一の原因は、ベトナム国軍の規模拡大があまりに早急に行われた事にあった。部隊は編成から間もなく、結束が十分に固まっていない状態で前線に投入されていた。これは特にトンキンで活動する軽大隊で顕著であり、フランス軍指揮官にとっては懸念材料であった。同様に、フランス軍当局者からの指摘があったのにもかかわらず、全ての地域でベトナム側への業務移転があまりに性急に行われていた。ベトナム国軍が抱えていた問題は、多くの場合、技術面よりも組織としてのモラルにあった。多くのベトナム人将兵が、より上位の指揮官に昇進させると、守れもしない口約束を頻繁にされていた。これはベトナム人司令官たちの性格の問題であった。ただしCEFEOから異動してきた幹部や現場で経験を積んできた将兵の能力については、概ね満足のいくものであった。またダラットやトゥドゥックなどの士官学校に進んだ者の中にはまた違った問題もあった。北ベトナム方面軍司令官リナレス将軍は、主に都市部出身の士官候補生の中には軍人ではなく公務員になるための一般教育や、より自由な職業に就く為の訓練を受けるばかりで、軍人として戦闘を指揮する事に興味を持っていない者も多かったと報告している。1953年末に参謀総長に提出された覚書によると、トンキンで勤務している全ベトナム人将校の内、フランス側が『許容』し戦闘指揮を任されていた者はわずが31%であり、32%が『可』、残る37%が『不適当』と評価されていた。結論として、当時のベトナム国軍はあまりに性急に組織された若い組織であった事、またその時々によって状態は異なる事を我々は忘れてはならない。ほとんどの場合、評価の高い将校や献身的な先住民兵士たちは、自らの使命を信じ、非常に高い意識を持ち、そしてしばしばベトミンとして尋問される容疑者たちに対しても深い慈悲を示していた。私個人的としては、私が指揮したベトナム人およびカンボジア人将兵たちの勇気無しに、今日私はここにいないであろう。

引用:L'Armée française dans la guerre d'Indochine (1946-1954) P.137-P.145

他にもベトナム国軍に関する本では、Vincent Baillaud著FORCES ARMÉES VIETNAMIENNES (2013)にベトナム国軍の部隊章多数および大隊ごとの戦史概要が載っています。

僕はこの本をレロイ書店さんで買ったけど、もう絶版みたいですね。

しかしヨーロッパって、こういう売れそうにない同人誌みたいな研究本も、部数は少ないもののちゃんと出版社から発売されるんだから羨ましいですね。

※2021年11月22日追記

内容的には最強なこちらの本を紹介するのを忘れていました。

1972年にベトナムで出版された書籍『Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Trong Giai Đoạn Hình Thành 1946-1955 (創成期のベトナム共和国軍 1946-1955年)』です。

もう権利者はおろか著作権法を定めた国家自体が存在しないため、現在は米国カリフォルニア州オレンジ郡の図書館がネットで公開しています。

全編ベトナム語なので僕もまだごく一部しか読めていませんが、第一インドシナ戦争から終戦後の再編まで、詳細に記録されています。これ以上ない第一級の資料ですので、お好きな方は是非ご覧ください。

2021年08月29日

PRUのパッチ(暫定版)

以前から自分用にPRUのパッチのリストを作っているのですが、なかなか情報が集まらず、まだ半分も把握できていません。

また断片的な情報に頼っているため、現在リストに入っている物も、本当に正しいかどうか検証するには至っていません。

なので、ここで暫定版リストを公開して、記事をご覧の方に情報提供をお願いしたいと思います。情報あるいは指摘がございましたら、コメントでお知らせ頂けると助かります。

なお、PRUのパッチ・部隊名は以下の二つの時期で異なるので、リストの方も各省2段ずつで作ってあります。

VCI(ベトコン組織)破壊を目的とする鳳凰計画(フェニックス・プログラム)の実働部隊として各省政府に設置された準軍事警察部隊。

計画全体の指揮はサイゴン政府の鳳凰計画局および米国CORDS(事実上のCIA)が統括。

PRUは各省政府直属の組織であったため、省の名前が部隊名であり、部隊番号は持たなかった。

1972-1975年:地方軍独立偵察中隊 (Đại Đội Trinh sát biệt lập)

1972年のフェニックス・プログラム終了に伴い、各PRUは同じ省(小区)の指揮下にある地方軍に編入され、「独立偵察中隊」へと改名される。また地方軍の編成に合わせ3桁の部隊番号が割り振られた。また必要に応じ中隊は増設された。

地方軍編入後も引き続きVCI破壊作戦は任務に含まれていたが、この時点でベトナム政府はすでに国内のVCIおよびゲリラ部隊をほぼ完全に壊滅させていたため、PRUも地方軍編入後は、南侵した北ベトナム軍に対する正規の軍事作戦が主な任務となった。

おまけ

先日、二郎系ラーメン食べ歩きが150店目に達しました。

150店目は、東京西日暮里の「えどもんど」さん。

実はこのお店にトライするのはこれが3度目でして、最初の2回はコロナのせいで臨時休業&早閉まいで、お店の前まで行って食えず終い。3度目の正直でようやく食べる事が出来ました。

うん、記念に相応しい味とボリュームでした。大満足!!

2020年07月05日

ベトナム共和国軍コマンド・特殊部隊の系譜

内容は過去記事とも重複しますが、図にしたら分かりやすいかなと思って、系図を作りました。

コマンド・特殊部隊黎明期の略史(1951年-1963年)

1951年

フランス防諜・外国資料局(SDECE)によるインドシナ平定作戦の一環として、フランス植民地軍内にインドシナ先住民から成るコマンド部隊『混成空挺コマンド群(GCMA)』が創設される。

1954年

フランスはディエンビエンフー失陥を機にベトミンとジュネーブ協定を結び、ベトナム国の領土の北緯17度線以北(北ベトナム)をベトミン政権(ベトナム民主共和国)の領土として承認。ベトナムは南北に分断され、北ベトナムに駐屯していたフランス連合軍および約100万人の北ベトナム難民が17度線以南のベトナム国領(南ベトナム)領に避難する。

1955年

ベトナム国首相ゴ・ディン・ジエムが無血クーデターを決行し、国長バオダイ(保大帝)を追放。ベトナム共和国の成立、フランス連合からの脱退を宣言。

1956年

南ベトナムに駐屯していた最後のフランス軍部隊の撤退が完了し、フランス軍の各施設はベトナム共和軍に引き継がれる。

ベトナム共和国軍内にコマンド・特殊部隊の創設を計画していたジエム総統は、特殊作戦を統括する『総統府連絡局(Sở Liên lạc Phủ Tổng thống)』を創設。

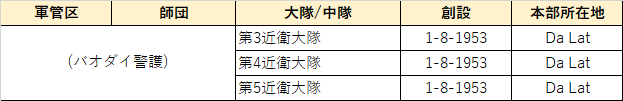

総統府連絡局および米軍ベトナム軍事支援顧問団(MAAGベトナム)は、カインホア省ニャチャン市ドンデーに位置していた旧フランス軍GCMA基地を改装してベトナム軍初の本格的なコマンド訓練センター『ディンティエンホアン 体育・コマンド学校 (Trường Biệt đông đội Thể dục, Đinh Tiên Hoàng)』を創設。

▲ディンティエンホアン 体育・コマンド学校の正門(1956-1957年頃)

この学校が、ベトナム戦争で多大な活躍をしたベトナム軍コマンド・特殊部隊の始まりの地となる。

『ディンティエンホアン(丁先皇)』はベトナム最初の中国からの独立王朝である丁(ディン)朝の建国者の名から。

1957年

ディンティエンホアン・体育コマンド学校が『ドンデー訓練センター(Trung tâm Huấn luyện Đồng Đế)』に改称。

同年11月、ドンデー訓練センターでのコマンド訓練を修了した58名によって、ベトナム陸軍初の特殊部隊『第1観測隊(Liên đội Quan sát Số 1)』が編成される。

1958年

第1観測隊は規模を拡大し、『第1観測群(Liên Đoàn Quan sát Số 1)』に改称。

同年10月、第1観測群内に、対ゲリラ軽歩兵部隊『レンジャー(Biệt Đông Đội)』小隊が発足。

1959年

BĐĐ小隊を除く第1観測群が『第77群(Liên Đoàn 77)』に改編。

1960年

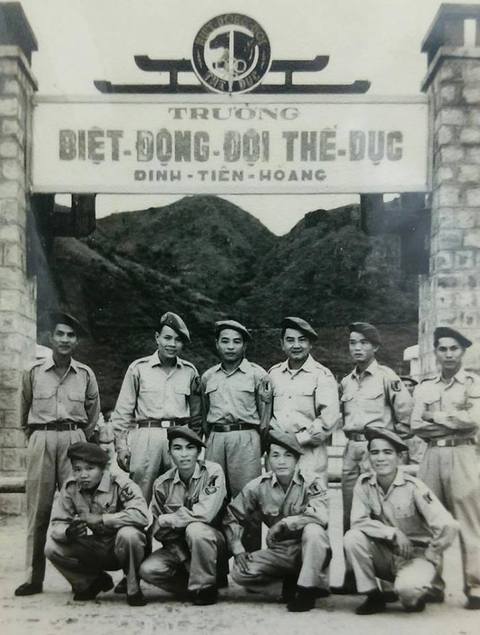

BĐĐ小隊が拡大され、『レンジャー部隊(Biệt Động Quân)』が発足。特殊部隊(総統府連絡局)から独立した兵種として共和国軍総参謀部の指揮下に移管される。

同年4月、総統府連絡局は『地理開拓局(Sở Khai thác Địa hình)』に改称。

1961年

地理開拓局内に、水陸両用作戦タスクフォース『シーコマンド(Biệt Hải)』が発足。

同年、アメリカCIAおよび特殊部隊によるCIDG計画開始。『民間戦闘隊(Dân Sự Chiến Đấu)』発足。

1963年

地理開拓局内に第31群(Liên Đoàn 31)創隊。間もなく第77群・第31群が統合され、『特殊部隊(Lực Lượng Đặc Biệt)』が発足。

同年11月、軍事クーデターによりジエム政権が崩壊。ジエムの直接指揮下にあった地理開拓局および特殊部隊は解体される。

同年末、旧特殊部隊で対北工作を担当していた『北方部(Sở Bắc)』を基に、総参謀部直属の特殊工作機関『開拓局(Sở Khai thác)』が発足。シーコマンドも開拓局へ編入。以後国外工作は開拓局(後のNKT)の担当となる。

特殊部隊も総参謀部直属機関として再建されたが、これ以降は国内作戦のみを担当する。

これ以降については、以下の過去記事をご参照ください。

2019年11月03日

偵察中隊/ベトナム軍LRRP

※2019年11月3日更新

※2019年11月24日更新

これまでも、ベトナム共和国軍の一般部隊(主に陸軍)には、特殊部隊とは別の、アメリカ陸軍のLRRPに倣った偵察中隊(Đại Đội Trinh Sát)が存在していたとちょいちょい書いてきましたが、あらためて記事にまとめてみました。

ただし、これら偵察中隊に関する詳細な資料は乏しく、未解明な部分もかなり多いです。今回の記事は、あくまで今私が把握している範囲での情報になりますので、実際にはもっと多くの偵察中隊が存在していたはずだと思います。

現在把握できている偵察中隊一覧

【歩兵師団本部付き】

全ての歩兵師団に師団本部付きの偵察中隊が存在。

第1歩兵師団 第1偵察中隊

第2歩兵師団 第2偵察中隊

第3歩兵師団 第3偵察中隊

第5歩兵師団 第5偵察中隊

第7歩兵師団 第7偵察中隊

第18歩兵師団 第18偵察中隊

第21歩兵師団 第21偵察中隊

第22歩兵師団 第22偵察中隊

第23歩兵師団 第23偵察中隊

第25歩兵師団 第25偵察中隊

【連隊本部付き】

全ての連隊が保有したかは未確認なものの、少なくとも歩兵師団内の以下の連隊には連隊本部付きの偵察中隊が存在した。

第1歩兵師団 第51連隊 偵察中隊

第52連隊 偵察中隊

第2歩兵師団 第4連隊 偵察中隊

第3歩兵師団 第56連隊 偵察中隊

第57連隊 偵察中隊

第5歩兵師団 第8連隊 偵察中隊

第7歩兵師団 第11連隊 偵察中隊

第9歩兵師団 第15連隊 偵察中隊

第16連隊 偵察中隊

第18歩兵師団 第48連隊 偵察中隊

第52連隊 偵察中隊

第21歩兵師団 第32連隊 偵察中隊

第22歩兵師団 第40連隊 偵察中隊

第42連隊 偵察中隊

第47連隊 偵察中隊

第23歩兵師団 第44連隊 偵察中隊

第45連隊 偵察中隊

第25歩兵師団 第46連隊 偵察中隊

【空挺師団】

空挺師団では3個の旅団本部に各1個の偵察中隊が存在した。

空挺師団 第1空挺旅団 第1偵察中隊

第2空挺旅団 第2偵察中隊

第3空挺旅団 第3偵察中隊

【海兵師団】

海兵師団では、師団本部付きと、4個の旅団本部に各1個の偵察中隊が存在した。

海兵師団 偵察中隊(師団本部付き)

第147海兵旅団 第147偵察中隊

第258海兵旅団 第258偵察中隊

第369海兵旅団 第369偵察中隊

第468海兵旅団 第468偵察中隊

【レンジャー部隊】

レンジャー部隊では、全てのレンジャー群が保有したかどうかは未確認なものの、少なくとも以下の群本部に各1個の偵察中隊(長距離偵察中隊)が存在した。

第4レンジャー群 第4長距離偵察中隊

第6レンジャー群 第6長距離偵察中隊

第7レンジャー群 第7長距離偵察中隊

第12レンジャー群 第12長距離偵察中隊

第14レンジャー群 第14長距離偵察中隊

第15レンジャー群 第15長距離偵察中隊

第21レンジャー群 第21長距離偵察中隊

第22レンジャー群 第22長距離偵察中隊

第23レンジャー群 第23長距離偵察中隊

第24レンジャー群 第24長距離偵察中隊

第25レンジャー群 第25長距離偵察中隊

第31レンジャー群 第31長距離偵察中隊

第32レンジャー群 第32長距離偵察中隊

第33レンジャー群 第33長距離偵察中隊

※偵察部隊の部隊名は「偵察(Trinh Sát)」という表記が一般的ですが、レンジャーのみ「長距離偵察(Viễn Thám)」となっています。

【第81空挺コマンド群】

第81空挺コマンド群は1960年代後半にプロジェクト・デルタを実行していた特殊部隊(LLĐB)第81空挺コマンド大隊を、1970年8月のLLĐB解散後に再編成した部隊であるため、かつての「デルタ偵察チーム(Toán Thám Sát DELTA)」は第81空挺コマンド群内に「偵察中隊」として統合され、引き続き偵察任務に当たった。なお偵察中隊への統合後も、部隊の通称としては「デルタ偵察チーム」が用いられた。また偵察中隊は1975年、部隊再編に伴い「第815部隊」に改称される。

第81空挺コマンド群 偵察中隊/第815部隊(通称デルタ偵察チーム)

※この記事は特殊部隊以外の偵察部隊についてのまとめであり、LLĐB時代のデルタ偵察チームについては今回は触れませんが、1971年以降の第81空挺コマンド群は空挺師団や海兵師団と同じ「統合予備部隊(総参謀部直属の即応部隊)」に含まれるので、再編後の偵察中隊のみ記載しています。

偵察中隊の写真・映像

最初に、偵察中隊に関する資料は少ないと書きましたが、実際に彼ら偵察隊員が写っている写真・映像資料はもっともっとレアです。

僕が今まで見付けられたのは、以下の部隊だけです。

第1歩兵師団第1偵察中隊(1971年ケサン基地, ラムソン719作戦)

第22歩兵師団内の偵察隊員(中隊不明)

空挺師団の偵察隊員(1970年, 旅団/中隊不明)

海兵師団の偵察隊員(旅団/中隊不明)

※左胸に米軍MACVリーコンドースクール修了章を着用している事に注目

レンジャー部隊の長距離偵察隊員(群/中隊不明)

長距離偵察訓練と資格証

長距離偵察証(Chứng chỉ Viễn Thám)は、ドゥックミー レンジャー訓練センターにおける長距離偵察(Viễn Thám)課程を修了した者に与えられる資格証です。この訓練はレンジャーのみならず、この記事で紹介した歩兵師団や空挺、海兵隊など、特殊部隊を除く*ベトナム共和国軍の各偵察中隊の隊員候補たちが受講する、偵察要員の登竜門でした。ちなみにこの資格を取得すると、毎月600ドンの資格手当が支給されたそうです。

ドゥックミー レンジャー訓練センター付きの米軍アドバイザー向けに作成された1968年当時のカリキュラム

英語表記"Long range reconnaissance patrol course"が長距離偵察課程(Khóa VIễn Thám)です。

これによると訓練期間は5週間、計419時間のカリキュラムで、内訳は以下の通りです。

・戦術 235時間

・総合課題 161時間

・武器及び破壊 23時間

(139時間の夜間訓練を含む)

フェーズ1(16日間):基礎課程、総合課題講習

フェーズ2(11日間):湿地野営、ジャングル・山岳野営

フェーズ3(8日間) :戦術航空機動作戦(5日間)、最終筆記試験および体力テスト、卒業式(3日間)

※レンジャー訓練センターの説明では特殊部隊(NKTやLLĐB)もこの訓練を受講したとされていますが、これらの特殊部隊ではそれぞれの訓練センターで独自の偵察・コマンド訓練を行っているため、わざわざ全員がレンジャー訓練センターに出向いて同じような訓練を繰り返す意味は無いように思えます。当時の写真でも特殊部隊員がこの長距離偵察証を着用している例はかなり少ない(私はほとんど見た記憶がない)ので、おそらく実際に受講したのはごく一部の兵士だけだったと思われます。

ベトナム陸軍ドゥックミー レンジャー訓練センター正門(TTHL BĐQ ở Dục Mỹ)

なお1960年代、レンジャー訓練センターはカインホア省ドゥックミーとハウギア省チュンホアの2カ所に存在しており、長距離偵察課程はドゥックミーで行われていました。チュンホアは第3、第4軍団所属のレンジャー部隊に追加の訓練を行う補助的な訓練センターであり、さらに1968年には閉鎖されたそうです。

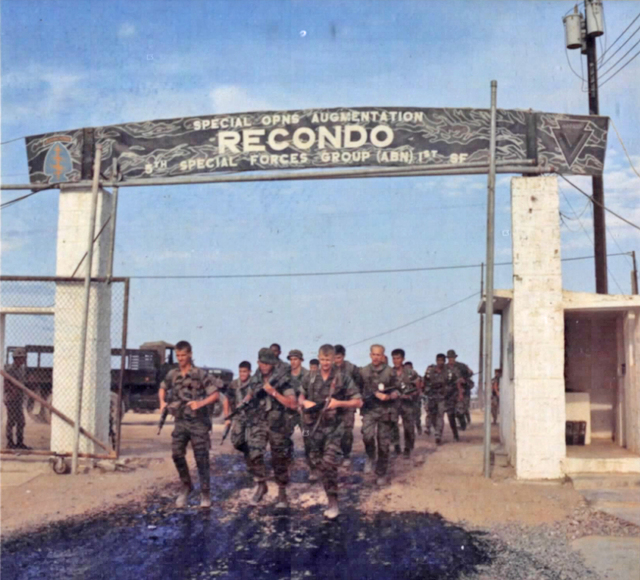

アメリカ軍MACVリーコンドースクール

MACVリーコンドースクール正門(1969年)

先に挙げたベトナム軍偵察中隊の多くは、米陸軍における長距離偵察パトロール(LRRP・LRP)部隊の成功を受け、これを手本として組織されたものですが、この本家米軍LRRPのチームリーダーを育成したのが、グリーンベレーが運営するMACVリーコンドースクールでした。上記のレンジャー訓練センターにおける長距離偵察課程も、概ねこのリーコンドースクールのカリキュラムに倣ったものです。

このMACVリーコンドースクールではアメリカ兵の他にも同盟軍兵士、特に上記のベトナム軍各偵察中隊からの研修生を多数受け入れており、訓練を終えた者はその修了章を軍服に身についている例が見られます。(海兵師団偵察隊員の写真参照)

MACVリーコンドースクール修了章

リーコンドースクールでグリーンベレーの指導による偵察訓練を受講するベトナム陸軍第1歩兵師団第51連隊偵察中隊の隊員

同ベトナム陸軍第2歩兵師団内(中隊不明)の偵察隊員

※両部隊とも、米軍SOGで開発されたSTABOハーネスを装備している事に注目

Posted by 森泉大河 at

16:07

│Comments(0)

│【アメリカ】│1954-1975│BB/歩兵│SF/グリーンベレー│TQLC/海兵隊│ND/空挺│BĐQ/レンジャー│組織・編成

2019年10月06日

地方軍の即応中隊

※2022年7月15日更新

※2024年9月21日更新

ベトナム共和国軍は1955年制定の軍の管轄区域を1961年に刷新し、改めて全国を4つの『戦術区(Vùng Chiến Thuật)』に区分けします。また各戦術区本部には、中央にアラビア数字で各戦術区/軍管区の番号が入った八角形の部隊章が制定されました。なお、その後戦術区は1970年に軍管区(Quân Khu)へと改称されます。

※戦術区および独立区については追加記事『独立区と特別区』参照

戦術区/軍管区本部パッチ(サブデュード)の使用例(第2戦術区/軍管区本部・プレイク省プレイメ)

この戦術区の下には複数の小区(Tiểu khu)が設置され、この小区はそのまま従来の行政区域である省(Tỉnh)に割り当てられました。

その後、1963年末にクーデターによってジエム政権が倒れ軍事政権が行政を掌握すると、戦術区は軍の管轄区域であるのと同時に、政府の行政区域としての役割も担うようになります。それにともない各戦術区の下にある小区本部は省政府を兼ねるようになり、小区司令官が省政府長官を兼任しました。

1964年5月、それまで内務省所管の地方警備部隊だった『保安隊(Bảo an đoàn)』および民兵組織『民衛隊(Dân vệ đoàn)』の二つの武装組織は国防省に移管され、それぞれ『地方軍(Địa Phương Quân)』および『義軍(Nghĩa quân)』として再編成され、正式にベトナム共和国軍に編入されます。この地方軍および義軍の指揮権は小区本部(省政府)にあり、小区副司令官(省副長官)がその地域の地方軍・義軍司令官を兼任しました。

[関連記事]

さて、本題はここから。八角形の戦術区/軍管区本部部隊章には、これに類似したものとして、戦術区/軍管区番号の右上に、丸で囲まれた小区番号が入る部隊章も存在しました。

当時、各戦術区/軍管区の下にある小区=省にはそれぞれ番号が割り振られており、例えば図の第2戦術区/軍管区の9番はトゥインドゥック小区(トゥインドゥック省)となります。

なので私は長らく、このパッチも戦術区/軍管区本部と同様に、各小区(省)本部のものだと思っていました。しかし写真を集めていくうちに、どうもその認識が疑わしく思えてきたのです。

上の2枚ではいずれも、地方軍兵士が例の戦術区/軍管区番号の右上に小区番号が追加されたパッチを身につ行けていますが、彼らはどう見ても前線の戦闘員であり、本部勤務者には見えないのです。

本部勤務者だって本部のある省都が危なくなれば戦闘に加わることもあるでしょうが、不思議な事に他の写真でもこのパッチの着用例は前線で作戦中のものばかりであり、逆に本部で勤務している例は一つも見つけられませんでした。

そこで、この疑問を知り合いの研究者に振ってみたら、ソッコーで答えが返ってきました。なんでも、このパッチの部隊は小区本部ではなく、各戦術区/軍管区の下で、小区の管轄を超えて出動する地方軍の即応部隊との事でした。この即応部隊は各小区(省)本部に所属していましたが、活動地域はその小区だけ留まらず、戦術区/軍管区地方軍本部の要請によって、同戦術区/軍管区内の他の小区にも出撃する機動部隊だったそうです。

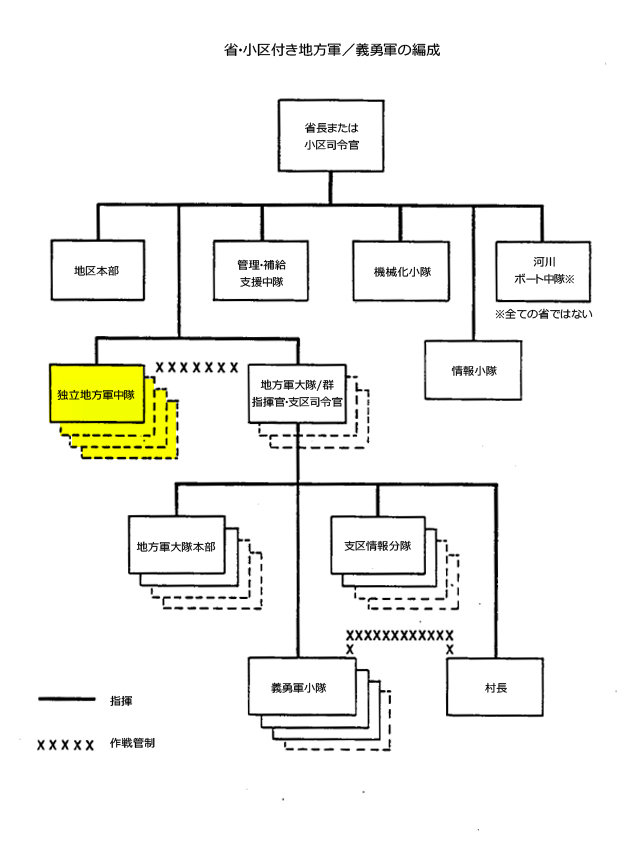

これを米陸軍戦史センター編纂の『Territorial Forces by Ngo Quang Truong (1981)』に記載されているベトナム地方軍の組織図と照らし合わせてみると、以下の黄色く塗りつぶした『独立地方軍中隊(Đại Đội Địa Phương Quân biệt lập)』だけが小区の下位の支区(Chi khu=都市・コミューン)には属しておらず小区本部直属である事から、僕の予想ではこの独立地方軍中隊が、その即応部隊に該当するのでは考えています。

Territorial Forces, U.S. ARMY CENTER OF MILITARY HISTORY (1981)から邦訳

Territorial Forces, U.S. ARMY CENTER OF MILITARY HISTORY (1981)から邦訳

なので、あらためてこのパッチを例にとってみると、これは『第2戦術区/軍管区トゥインドゥック小区独立地方軍中隊』と考える事が出来そうです。まだ確証はありませんが、現状ではこの解釈が一番しっくりきますね。

地方軍の細かい編成についてはまだまだ謎だらけなので、引き続き資料集めを続けたいと思います。

2019年08月31日

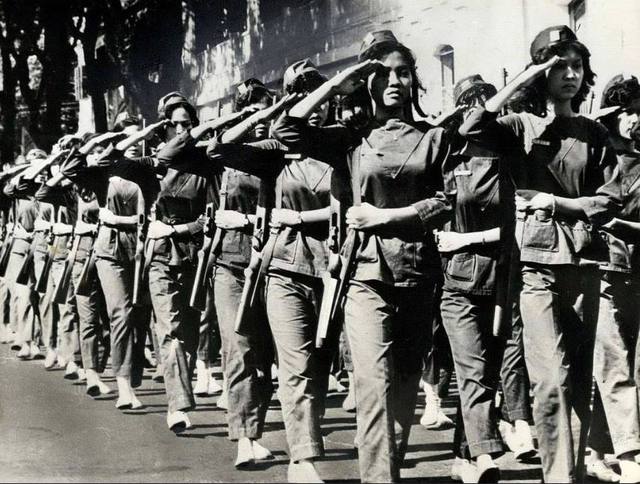

ベトナム共和国軍の女性軍人など

※2019年8月31日更新

※2024年9月21日更新

ベトナム共和国軍の女性軍人(NQN)

※この記事では、日本語的な言い回しを優先して「女性軍人」、「婦人隊員、」「婦人隊」など言葉の使い分けを行っていますが、ベトナム語ではすべて「Nữ Quân nhân (NQN)」と表現されます。

①女性軍人の始まり

ベトナム共和国軍において、正式に女性軍人(NQN)の組織・制度が発足したのは1965年になります。

しかしベトナム人女性が軍に参加・協力する事自体はフランス連合時代(1948-1955)からすでに始まっていました。

1948年にベトナム国がフランス連合構成国として独立し、フランス植民地軍のベトナム人部隊を改編した国軍が発足すると、まもなくベトナムの共産主義化を防ぐため、一般のベトナム人女性もフランス連合・ベトナム国軍への協力を始め、軍の補助業務を担う婦人部隊が発足しました。

ベトナム国軍の女性補助隊員 [1952-55年頃]

ベトナム国軍の女性隊員と、部隊を指揮するフランス軍女性軍人 [1954年ハノイ]

ベトナムが1955年にフランス連合を脱退し、ベトナム共和国として独立宣言を行った後も、女性部隊は引き続きベトナム共和国軍において補助要員として軍務に就いていきました。

この頃フランス連合軍に参加した女性隊員たちが、後にベトナム共和国軍将校として、女性軍人の躍進を牽引していく事になります。

②婦人学校(1965年以降)

ベトナム共和国では徴兵制が施行されていましたが、兵役があるのは男性のみであり、女性軍人は全員志願者で構成されていました。

まず女性が軍に入隊すると、生活は男性兵士とは分けられ、サイゴン郊外に位置する婦人学校で新兵教育が行われます。ここでの女性新兵に対する教育は、軍における女性の躍進が進んでいる、アメリカ軍婦人陸軍部隊(WAC)のアドバイザーが全面的にバックアップする形で行われていました。

入隊と同時に婦人学校で軍服の支給を受ける女性志願者[1965年]

婦人学校における教育を記録した映像[1966年]

米軍とのコミュニケーション向上の為、米軍WACによる英語教育や、看護・社会福祉に関する教育内容が多かった模様です。

婦人学校では教練の一環として戦闘訓練も行われますが、実際に女性が戦闘部隊に配属される事はほとんどありませんでした。

(戦争末期の兵力不足の際も、兵役年齢引き下げにより16歳以上の男子が徴兵された一方、女性は最後まで前線には配置されませんでした)

③タイガー・レディー

おそらくもっとも有名なベトナム共和国軍の女性軍人が、「タイガー・レディー」の異名で知られる、陸軍第44レンジャー大隊の大隊最先任下士官ホー・ティー・クェー(Hồ Thị Quê)上士(曹長)だと思います。

米軍将校より米国大統領部隊感状(Presidential Unit Citation)を授章するクェー上士 [1965年]

ただし実際には、上で述べたとおり、ベトナム共和国軍では女性が戦闘部隊に所属する事はほとんどありませんでした。

クェー上士の場合は、夫のダン少佐が同第44レンジャー大隊の大隊長であった事から、夫婦で家族経営的な指揮体制を取っていたため、妻のクェーは下士官として昇進し、それがメディアに取り上げられて有名になっただけであり、このように女性軍人が戦闘部隊の指揮官になる事は極めて例外的なケースです。

(ちなみにクェー上士は1965年、夫のダン少佐に拳銃で撃たれ死亡します。ダン少佐はその後の取り調べで、自分の浮気がバレて喧嘩になり、はずみで撃ってしまったと供述していますが、実際には大隊長である自分よりも妻の名声が高まった事への嫉妬もあったのではと当時報道されていた模様です)

④後方支援

実際のベトナム共和国軍において、女性軍人が活躍する場として最も多かったのが、通信や需品などの後方支援部隊です。

パラシュートの梱包についてレクチャーを受ける需品部隊の女性軍人たち

海軍基地に勤務する女性下士官

徽章が異なるだけで、制服(勤務服・礼服)そのものは陸海空軍海兵隊どこに所属していても全女性軍人で共通です。

オーストラリア空軍機による空挺降下訓練に臨むベトナム陸軍空挺師団所属の女性軍人 [1966年ブンタウ]

こういった訓練は女性隊員にも行われましたが、あくまでマスコミ向けのパフォーマンス的な意味合いが強く、実際の彼女たちの任務は本部での事務作業や後方支援でした。

⑤厚生局

厚生学校の教官と学生 [1960年代末~1970年代前半]

厚生学校は総参謀部政治戦総局厚生局が所管する、女性のみが入学できる軍の士官学校であり、卒業後は厚生士官として、前線部隊の本部における支援業務、後方での傷痍軍人・遺族への支援や社会福祉など、厚生局の任務に当たります。

サイゴンの共和国総合病院で傷病兵の看護にあたる陸軍空挺師団所属の厚生士官 [1969年]

⑥婦人隊本部

①のフランス連合時代から軍務に就いている女性軍人たちはその後も軍における女性軍人の躍進・地位向上を牽引し、1965年の女性軍人制度開始後は、彼女たちは正式なベトナム軍将校として、軍の後方支援業務を担う重要な地位を占めるようになっていきました。全ての女性軍人を統括する婦人隊本部はベトナム共和国軍総参謀部の直下に置かれ、中でも最古参の女性軍人の一人、チャン・カム・フゥン(Trần Cẩm Hương)氏は、最終的に婦人隊本部司令官として陸軍大佐にまで昇進しました。

ベトナム女性軍人に関する参考サイト

ちなみに僕が去年、日光や富士山観光を案内したオーストラリア在住の人権活動家テレーズさんは、およそ40数年前、ベトナム軍の事務職員として日本に来日し、市ヶ谷の防衛庁で研修を受けたそうです。40年経った今も、上野公園でお花見した思い出は鮮明に覚えているそうです。また日本の桜をお見せする事が出来て僕も光栄でした!ベトナム国旗柄のマフラーはテレーズさんから僕へのプレゼントです(^ ^)

⑦民兵組織

正確には軍人ではありませんが、軍の指揮下にあった民兵組織には多数の女性が所属していました。

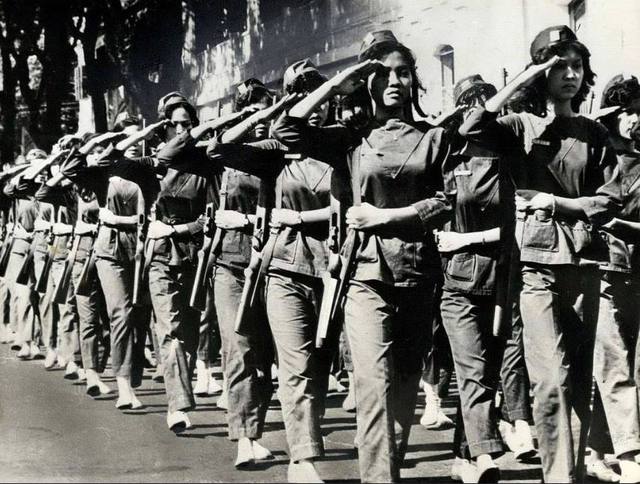

共和国少女団(Thanh Nữ Cộng Hòa)

第一共和国(ゴ・ディン・ジェム政権期)に存在した共和国青年団(Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa)の女性部門です。共和国青年団はジェム総統とその弟ゴ・ディン・ニューが率いるカンラオ党(人格主義労働者革命党)が指導する政治色の強い民間武装組織であり、形式的には(ジェム総統が軍の最高司令官であるため)軍の指揮系統にありましたが、実質的にはカンラオ党の党軍でした。

その婦人部門である共和国少女団は、ニューの妻、チャン・レ・スアンを指導者とし、ベトナム人女性による反共運動として政治的なパフォーマンスを主に行っていました。

なお1963年11月の軍事クーデターでジェム政権が崩壊すると、共和国青年団・少女団は解体され、多くの隊員は後述の人民自衛団に編入されます。

準軍事婦人隊 (Phụ Nữ Bán Quân Sự)

こちらもジェム政権期に存在した女性による準軍事(民兵)組織です。上記の共和国少女団よりも軍の補助部隊としての性格が強く、ゴ・ディン・ニュー、チャン・レ・スアン夫妻の長女ゴ・ディン・レ・トゥイが幹部として準軍事婦人隊を率い、挙国一致の反共体制をアピールしていました。

なおこの組織も1963年のクーデター後に解体されましたが、軍の補助要員としての存在価値は高かったため、彼女たち準軍事婦人隊の組織を基に、軍は1965年に婦人隊(NQN)を正式に発足させました。

人民自衛団(Nhân Dân Tự Vệ)

終戦までベトナム全土で活動した、軍の指揮下にある民間防衛組織です。(人民自衛団本部は軍の総参謀部内に設置)

隊員の多くは男性でしたが、兵役で男性の少なくなった郷里を共産ゲリラから防衛すべく、銃後の守りとして女性も多く所属していました。

なおこの写真ではパレード用の礼装を着用していますが、実際の活動時は作業着として黒色のアオババ(所謂ブラックパジャマ)を着ている事がほとんどです。

農村振興委員(Xây Dựng Nông Thôn)

人民自衛団同様、郷里を共産ゲリラから防衛するための民兵組織ですが、人民自衛団に比べ、より人口の少ない農村部にのみ設置され、指揮権も地方行政府(もちろん地方政府も軍の指揮下にはありますが)が持つ地域密着型の自警団のような組織です。こちらも隊員の多くは男性でしたが、女性も少なからず所属していました。

また農村に設置される組織であるため、農民のシンボルである黒色のアオババが正式な制服でした。

※黒色のアオババ(ブラックパジャマ)=ベトコンなのはフィクション作品の中だけです。ベトナム人にとって黒アオババは単なる作業着なので、実際には政府側も黒アオババを着ている組織は多く、ベトナム共和国海軍にいたっては、正規の海軍軍人も作業着として黒アオババを着る事が多々あります)

⑧民間人協力者

「民兵」というほど組織化されたものではなく、基地・駐屯地で軍務に就く家族・恋人と共に生活していたり、自主的に軍に協力している民間人女性が軍服を着ている例はしばしば見受けられます。

政府軍やアメリカ軍等の基地内で通訳や秘書など「軍属」と言える仕事をしている女性も相当いたようで、中でも米海軍SEALに直接雇用された元ベトナム海軍の戦闘通訳員 グエン・ホアン・ミン氏の妻は、夫と共にSEALの指揮下でベトコンに対する情報収集活動(スパイ)を行っていたそうです。(過去記事『ベトナム海軍LĐNN/SEAL』参照)

しかし、全員が軍に雇用された正式な軍属という訳でもなく、給料ももらっていたり、いなかったり、人によってまちまちだったと思われます。

特にCIDG計画では村落そのものが国境防衛のための要塞化され、ベトコンからの村落防衛は全住民の生活の一部となったため、デガやチャム族などの村落=国境特殊部隊キャンプでは、女性も軍服を着用して村の警備に当たっている例が見受けられます。

番外編:軍装彼女(戦中コスプレ)

マニアの間でもよく誤解されているのですが、以下の軍服姿の女性たちの写真は、撮影されたのはベトナム戦争中で間違いないのですが、同時に高い確率で、正規の女性軍人ではないと私は考えます。

(民兵組織に所属している可能性は否定できませんが、少なくともそれは写真で着ている軍服とは関係ありません)

当時のベトナムでは、一般女性が軍務に就く男性への愛情表現として、写真館等で貸衣装(あるいはパートナーの男性軍人)の軍服を着て写真を撮り、家族・恋人に贈ることが流行していました。

正規の女性軍人と軍装彼女(戦中コスプレ)を見分けるポイントとしては、まず髪の長さです。正規の女性軍人は髪の長さが肩に掛からない程度と厳しく制限されており、長髪の女性軍人などまずありえません。

また長髪ではない場合でも、写真館で撮ったような綺麗な写真や、ヘルメットなどの野戦装備を身に着けているなど、通常の女性軍人ではまず見られないような写真の場合は、コスプレである可能性を疑うべきだと思います。

おまけ

「お前が軍服着る(男装する)なら俺は女装するわ!」と、男女で服装を入れ替えて記念写真を撮ったカップル。

二人とも生きててくれればいいな・・・

2018年12月18日

空軍付き軍警隊

※2023年12月15日更新

ベトナム共和国軍の軍警隊(Quân Cảnh, 通訳「憲兵」)は米陸軍のMilitary Policeや自衛隊の警務隊とは異なり、総参謀部直属の軍警隊本部が陸海空軍海兵隊の全軍を管轄としており、その隷下の各軍警大隊や中隊が各軍管区や部隊に配置されていました。

その中で、空軍に配置されていた軍警隊としては第203軍警中隊(ĐĐ203QC)が知られており、退役軍人協会の公式サイトにもそのように記載されています。

Quân Chủng Không Quân QLVNCH: ĐĐ203QC(ベトナム共和国軍空軍: 第203軍警中隊)出典: Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam (https://nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhQC/ndwdc_st_hhqlvnch_hh_qcQlvnch_2017JAN29.htm)

しかし当時の写真を調べていくと、空軍付き軍警隊が使っているヘルメットの側面の番号には、ĐĐ203QCを示す203だけでなく、233や105など複数のパターンが見られる事が分かってきました。特に105については、これまで知られていた情報では、ĐĐ105QCは陸軍第5歩兵師団に配置されているはずであり、なぜ空軍に105という番号が見られるのかも謎でした。

ただし、先の退役軍人協会サイトには、部隊名は203としか記載されていなかったものの、以下のような但し書きも添えられていました。

Trong thời chiến, KLVNCH có sáu (6) Sư đoàn Không quân, mỗi SĐKQ-KLVNCH có 1 Đại Đội QC trực thuộc.(戦時中、ベトナム空軍は6個の空軍師団を有しており、各空軍師団に一つずつ軍警中隊が配置された。)出典: Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam (https://nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhQC/ndwdc_st_hhqlvnch_hh_qcQlvnch_2017JAN29.htm)

これについて他の研究者の方々にも意見を伺ったのですが、なにぶん資料不足で明確な答えは出せずにいました。

ところが先日、日本に住んでいる僕の知り合いの元ベトナム共和国軍人のおじさん、ディェップ一等中士(Trung Sĩ Nhất Diệp)が、まさにその空軍付き軍警だった事を知りました。ディェップさんが軍警だったのは以前から知っていましたが、まさか空軍付きというレアな所属だったとは思いもよりませんでした。

せっかくなので詳しくお話を聞かせて頂いたところ、いままでほとんど謎だった空軍軍警の全体像が明らかになってきました。その結果をまとめたのが下の票になります。

今まで知られていなかった重要なポイントとしては、空軍付き軍警隊には三つの時期があったという点です。

第1期:1960年代初頭から1965~1967年頃*

ĐĐ203QCが発足し、空軍唯一の軍警中隊として空軍全体を担当した。

第2期:1965~1967年頃*から1970/1971年

各空軍基地に新たに組織された軍警中隊が配置され、ĐĐ203QCは解散した。新しい軍警中隊はそれぞれの基地に本部を置く戦術航空団(Không Đoàn Chiến Thuật)の番号を由来とする中隊番号が与えられた。

ダナン - KĐ 41 CT - ĐĐ 241 QC

ニャチャンおよびプレイク** - KĐ 62 CT - ĐĐ 262 QC

ビエンホア - KĐ 23 CT - ĐĐ 223 QC

タンソンニュット - KĐ 33 CT - ĐĐ 233 QC

カントー - KĐ 74 CT - ĐĐ 274 QC

*ディェップ氏は、この最初の改編が行われた時期については自分が入隊する前だったため詳しくは知らないが、遅くとも1968年のマウタン(テト攻勢)が始まった時点では改編は完了していたため、恐らく1965~1967年頃だったろうと述べている。

第3期:1970/1971年から1975年

ベトナム空軍が1970年から1971年にかけて、戦術航空団を統括する空軍師団(Sư Đoàn Không Quân)を発足させたことに伴い、各基地の軍警中隊は、それぞれの基地に本部を置く空軍師団の番号を由来とする中隊番号に改称される。

ダナン - SĐ 1 KQ - ĐĐ 101 QC

ニャチャン - SĐ 2 KQ - ĐĐ 102 QC

ビエンホア - SĐ 3 KQ - ĐĐ 103 QC

カントー - SĐ 4 KQ - ĐĐ 104 QC

タンソンニュット - SĐ 5 KQ - ĐĐ 105 QC

ただしSĐ 6 KQ本部が置かれたプレイク基地だけは、ĐĐ 262 QC**からの改編が遅れており、1975年中にĐĐ 106 QCへの改編が予定されていたが、その前に敗戦を迎えた為、最後までĐĐ 262 QCのままであった。

また1970年代初頭には、アメリカ軍の撤退に伴い、複数の基地がアメリカ軍からベトナム側に返還された。その中で、チャノック基地についてはカントー基地からすぐ近くに位置していたため、カントーのĐĐ 104 QCがチャノックも併せて担当した。一方、ファンラン基地は他の基地から離れていたため、空軍師団には無い番号であるが、ファンラン担当として新たにĐĐ 107 QCが発足した。

**他の研究者との討論の中で、プレイク基地には第72戦術航空団本部が置かれており、プレイクの軍警は262ではなく272だったのではないかと指摘いただきましたが、今回証言を頂いたディェップ氏ははっきり「第262軍警中隊がニャチャンとプレイクの両方を担当していた」と述べており、現状ではそれを覆すほどのエビデンスは確認できていません。

また70年代に米軍から引き渡されたビントゥイ、ソクチャン、フーカット、トゥイホアおよびカムラン基地の軍警隊については特に情報はありませんでした。

なお証言者であるディェップ一等中士の軍歴は以下になります。

1969年、兵卒としてベトナム空軍に入隊。ニャチャン基地の空軍訓練センターで基礎教育を修了。

軍警隊に進み、ブンタウの軍警学校を修了。

1970年、タンソンニュット基地の第233軍警中隊に配属。

第233軍警中隊が第105軍警中隊に改称。同部隊で勤務。

1972年、ファンラン基地の第107軍警中隊に転属。1975年まで同部隊で勤務。

▲第105軍警中隊時代のディェップ氏 (1970-1972年頃)

Mr. Diep when he belonged to ĐĐ 105 QC (1970-1972)

The other day, Sergeant First Class Diep Ngo told me again and he gave me a lot of infors this time. As far as his memory, the following table lists the QC units attached to VNAF.

QC units in VNAF had three periods.

1st period: From 1960s early to circa 1965-1967*.

ĐĐ 203 QC took charge of all VNAF units as the only of the QC Company attached to VNAF.

2nd period:From circa 1965-1967* to circa 1970/1971.

ĐĐ 203 QC was dissolved, and new QC Companies were established at each Air bases. Those new QC Companies were named from the numbers of each Tactical Wings (Không Đoàn Chiến Thuật) of Air Force placing at those Air bases.

Đà Nẵng - KĐ 41 CT - ĐĐ 241 QC

Nha Trang and Pleiku** - KĐ 62 CT - ĐĐ 262 QC

Biên Hòa - KĐ 23 CT - ĐĐ 223 QC

Tân Sơn Nhứt - KĐ 33 CT - ĐĐ 233 QC

Cần Thơ - KĐ 74 CT - ĐĐ 274 QC

*He don't know well when this first changing of unit designations done, but he can say it was already done by the Tet Offensive at the latest.

**KĐ 72 CT was in Pleiku, so 272 sounds more natural than 262 for Pleiku. But he surely told me that 262 used to take charge of both air bases, Nha Trang and Pleiku. If 262 in Pleiku was just a mistake of 272, he wouldn't say me "both". However, I don't have an evidence except his testimony. I wish we find some more evidence.

3rd period:From circa 1970/1971 to 1975.

VNAF established Air Divisions (Sư Đoàn Không Quân) in 1970 to 1971, and each QC Companies were renamed from the numbers of each Air Divisions.

Đà Nẵng - SĐ 1 KQ - ĐĐ 101 QC

Nha Trang - SĐ 2 KQ - ĐĐ 102 QC

Biên Hòa - SĐ 3 KQ - ĐĐ 103 QC

Cần Thơ - SĐ 4 KQ - ĐĐ 104 QC

Tân Sơn Nhứt - SĐ 5 KQ - ĐĐ 105 QC

*ĐĐ 262 QC (SĐ 6 KQ at Pleiku) was planned to change its unit designation to ĐĐ 106 QC in 1975, but the war was over before done it.

Additionally, some air bases were returned from US to Vietnam in early 1970s.

Tra Noc AB was located close to Cần Thơ AB, so ĐĐ 104 QC took charge of Tra Noc too.

On other hand, there was no QC unit which could take charge of Phan Rang AB, so ĐĐ 107 QC was established as a new company.

His memory is limited, he didn't tell me about Bình Thủy, Soc Trang, Phu Cat, Tuy Hoa and Cam Ranh so far.

(Source) Mr. Diep Ngo, Sergeant First Class of QC, served in 1969-1975

2018年09月23日

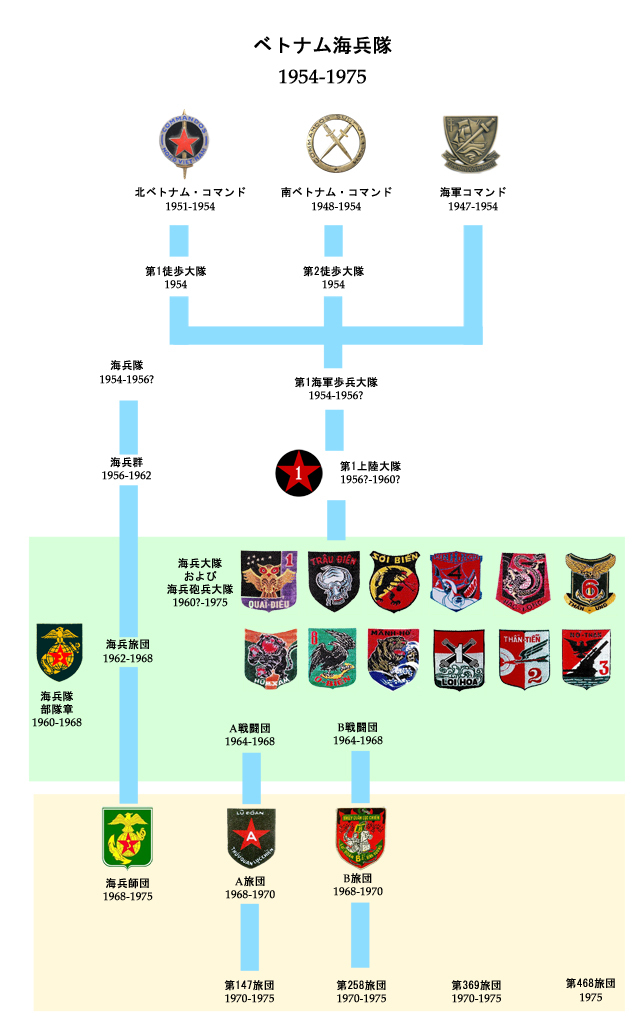

50年代のベトナム海兵隊

空挺の成り立ちやったんだから次は海兵だろうという事で、最近はベトナム海兵隊(TQLC)の発展についてまとめていたのですが、これがやってみるとなかなか難航しています。

というのも、海兵隊の黎明期、つまり1950年代後半に関する情報がやけに錯綜しているのです。

私は海兵隊ベテランが書いた記事や、1973年にサイゴンのアメリカ大使館が作成した報告書も翻訳しましたが、それらには海兵隊組織の発展のプロセスや、部隊が改変されたタイミング、特に後の海兵大隊の前身である「第1上陸大隊」の成り立ちについてはいくつも矛盾がありました。

なので以下の図は暫定版であり、今後改定していくつもりです。

こうした矛盾を解決するには、さらに資料を収集して地道に読み解いていくしかないので、まだまだ時間がかかりそうです。

なので、この謎多き50年代の海兵隊については、サクッと写真貼るだけにしておきます。

海兵隊の前身となったCEFEO(極東フランス遠征軍団) コマンド部隊

北ベトナム・コマンド (Commandos Nord Viet-Nam) および

南ベトナム・コマンド (Commandos Sud Viet-Nam)

▲パレードに参加する北ベトナム・コマンド コマンド13 (第13コマンド中隊)

海軍コマンド (Commandos marine)

ベトナム海兵隊発足

第1海軍歩兵大隊 (1er Bataillon de l’Infanterie Marine / Ðệ I Tiểu Đoàn Bộ Binh Hải Quân)

▲フランス海軍より北ベトナム・コマンドの隊旗を受け継ぐ第1海軍歩兵大隊 [1954年]

第1海軍歩兵大隊兵士とアメリカ軍MAAGアドバイザー [1955年]

▲領有を巡り中国と対立するホンサ諸島を占領した第1上陸大隊 [1957年]

▲アメリカ留学に発つ第1上陸大隊幹部 [1957年]

この時点では海兵隊は海軍に属していたので、野戦服と勤務服は陸軍式だが、外出服と大礼服は海軍式。

▲ザーコップ(タイガーストライプ)迷彩服を採用した第1上陸大隊幹部 [1950年代末]

おまけ

最近、運転中に聞く歌はHysteric Blueがお気に入り。

あとLOVE YOU ONLY。このあいだ友達と一緒にカラオケで歌ったら超気持ち良かった。

2018年09月13日

ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち

※2018年9月17日更新

過去記事『ベトナム空挺 1948-1954』で私は、「ベトナム空挺部隊の歴史は、1948年にに創設されたCIP (フランス植民地軍空挺インドシナ中隊)から始まった。」と述べましたが、これは私の認識不足でした。CIPは1951年以降ベトナム国軍に順次編入され、ベトナム陸軍空挺部隊の中核を担った事自体は間違いないのですが、ベトナム空挺の『始まり』という意味では、もっと早くに発足した部隊が存在しました。今回はそうしたCIPとは別系統で発足した部隊も含めた、ベトナム空挺の成り立ちについてです。

まずは分かり易く図にしました。

EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊) 1947-1948

前の記事では書けなかった、CIPとは異なるベトナム空挺のもう一つの大きな源流の一つがEP (空挺戦隊)です。コーチシナ自治共和国およびコーチシナ共和国衛兵隊そのものについては今別の記事を書いているので詳細はそちらで解説しますが、簡潔に言うとコーチシナ自治共和国とは、第二次大戦終結後、まだベトナム全土を再占領出来ていなかったフランスが、まずインドシナ経済の中心地であるコーチシナ(ベトナム南部)だけでもホー・チ・ミンのベトミン政権から切り離し、フランスの権益を確保しようとして1946年に擁立したフランスの保護国です。

そして同年、コーチシナ自治共和国には、その国軍としてGRC(コーチシナ共和国衛兵隊)が発足します。ただし、当初GRCに所属していた将兵のほとんどは、コーチシナに駐屯していたフランス軍正規部隊のフランス人であり、現地のベトナム人の採用は『パルチザン』と呼ばれるフランス軍指揮下の民兵部隊に留まっていました。その後、GRCは1947年初頭に、主にフランス国家憲兵隊員で構成されたLMGR(共和国衛兵隊徒歩軍団)の指揮下となり、コーチシナ領内の警備活動を担う治安部隊という位置付けとなりました。

しかしこの時期、インドシナ駐屯フランス軍=CEFEO(極東フランス遠征軍団)では駐留期間を終えた部隊の帰国と、若者を植民地維持のための戦争に送ることへのフランス国内世論の反発、戦闘による損失が重なったことによる兵力不足が深刻化していました。その結果、フランス軍は兵力不足を補うためにインドシナの現地民をフランス軍の正規部隊に採用するようになります。

GRCでもベトナム人の採用が進めらると共に、1947年にはGRC初の空挺部隊であるEP (空挺戦隊)、EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)が発足します。EPGRCは近い将来、ベトナム人で構成された空挺部隊を創設するために、フランス人空挺隊員がベトナム人兵士に対して落下傘降下を教育する最初の部隊となりました。

その後、同様の経緯で、フランス植民地軍BCCP(空挺コマンド植民地大隊)や外人部隊BEP(空挺外人大隊)内にも、主にベトナム人で構成されたCIP / CIPLEが1948年以降順次創設されていきます。

EPGRC部隊章

(1947-1948)

EPGVNS (南ベトナム衛兵隊空挺戦隊) 1948-1951

その後、インドシナ人やアフリカ人、北アフリカ人兵士で増強されたCEFEOは各地の都市部からベトミン軍を駆逐し、ベトナム全土が再びフランスの施政下に戻ります。そこでフランスは、自国の利権の為にベトナムを分断したとして紛争の元凶となっていたコーチシナ自治共和国を1948年に解体し、代わりに阮朝最後の皇帝バオダイを国家元首(国長)とし、ベトナム全土を統治する統一国家『ベトナム国』を擁立します。

これによってフランスがベトナム民族主義の高まりを抑えるために禁じていた『ベトナム』という国名が復活し、それまでベトナムという言葉を避けるために地域ごとに別々の国として扱われていたトンキン、アンナン、コーチシナという区分けは廃止されます。そしてこれに伴い、GRC(コーチシナ共和国衛兵隊)の名称は、GVNS(南ベトナム衛兵隊)へと改称され、そのままベトナム国の国軍へと昇進しました。また同時に、EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)はEPGVNS(南ベトナム衛兵隊空挺戦隊)へと改称されます。

翌1949年、GVNSの名称はベトナム語でベトナム国衛兵隊へと改称されますが、フランス語では引き続きGVNSと呼ばれました。またEPGVNSはその後、GVNS第1空挺中隊へと改称されます。

EPGVNS / 第1空挺中隊部隊章

(1948-1951)

EPGVNSの隊員たち 1949年

(Photo from Les Paras Francais En Indochine, 1945-1954)

BPVN (ベトナム空挺大隊) 1951-1954

1950年には、ベトナム国政府が直轄していたベトナム南部だけでなく、CEFEO内のFTVN(北ベトナム方面軍)が管轄するベトナム北部=トンキンでもGVNS所属のEPが発足します。このトンキンEP指揮官に任命されたのがグエン・カイン大尉、副長がド・カオ・チ中尉でした。そして翌1951年、トンキンEPはGVNS初の空挺大隊である1er BPVN (第1ベトナム空挺大隊)へと発展します。トンキンEP指揮官グエン・カイン、ド・カオ・チの両名はそのまま1er BPVNの大隊長、副長に任命され、ベトナム陸軍空挺部隊の発展を牽引していく事となります。

またフランスによるベトナム国政府への権限移譲=ベトナマイゼーションの加速にともない、1952年にはGVNSはFAVN(ベトナム国軍)へと改称されます。これ以降、FTVN所属の各ベトナム人部隊は順次FAVNへと編入され、FAVNの戦力と権限は急激に増していきました。皮肉な事に、ベトナム国政府をフランスの傀儡政権として打倒しようとするベトミンの攻撃が激化するほど、ベトナム国はフランスに対する独立性を増していったのです。

この流れの中で、フランス植民地軍および外人部隊に所属していたベトナム人CIPもFAVNに編入されてBPVNへと改編され、1954年までに計5個のBPVNが編成されました。

またGAP3はその後、フランス撤退にともないベトナム共和国軍空挺群として再編され、その後空挺群は空挺旅団、空挺師団へと発展していきます。この部分も長くなるので、また改めて記事にしたいと思います。

本文では各組織名のフランス語、ベトナム語表記は長くなるため省略したので、以下にまとめて書きます。

日: 極東フランス遠征軍団

仏: Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient (CEFEO)

日: 北ベトナム方面軍

仏: Forces terrestres du Nord-Viet-nam (FTVN)

日: 共和国衛兵隊徒歩軍団

仏: Légion de Marche de Garde Républicaine (LMGR)

日: コーチシナ自治共和国

仏: République autonome de Cochinchine

越: Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ

日: ベトナム国

仏: État du Viêt Nam

越: Quốc gia Việt Nam (QGVN)

日: コーチシナ共和国衛兵隊

仏: Garde Républicaine de Cochinchine (GRC)

越: Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ

日: 南ベトナム衛兵隊

仏: Garde du Viet-Nam Sud (GVNS)

越: Vệ binh Nam Việt

日: ベトナム国衛兵隊

越: Vệ binh Quốc gia Việt Nam

日: ベトナム国軍

仏: Forces Armées Vietnamiennes (FAVN)

越: Quân đội Quốc gia Việt Nam (QĐQGVN)

日: 空挺インドシナ中隊

仏: Compagnie Indochinoise Parachutiste (CIP)

越: Đại đội Nhảy dù Đông Dương

日: 外人部隊空挺インドシナ中隊

仏: Compagnie Indochinoise Parachutiste de la Légion Etrangère (CIPLE)

越: Đại đội Nhảy dù Đông Dương Binh đoàn Lê dương

日: 空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste (EP)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt

日: コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste de la Garde Républicaine de Cochinchine (EPGRC)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt / Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ

日:南ベトナム衛兵隊空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste de la Garde du Viet-Nam Sud (EPGVNS)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt / Vệ binh Nam Việt

日: ベトナム空挺大隊

仏: Bataillon de Parachutistes Vietnamiens (BPVN)

越: Tiểu Đoàn Nhẩy Dù (TĐND)

日: 空挺群

仏: Groupement Aéroport (GAP)

越: Liên Đoàn Nhẩy Dù

2018年07月18日

漢字にすれば、いいのです

※2019年11月24日更新

※2022年7月1日更新

過去記事『ベトナム語を読む』で少しだけ触れましたが、ベトナムと日本は古代から中国文化に強い影響を受けており、今でこそベトナム語は漢字を廃止してクォックグー(ローマ字)に完全移行したものの、20世紀中盤までは漢字(および漢字を基にしたチュノム)が広く使われていました。なので現在でもベトナム語の名詞の多くはクォックグーから漢字に逆変換でき、漢字に慣れ親しんだ私たち日本人であればその意味を容易に理解できるようになっています。(中国からの輸入語の場合、読み方も日本語漢字の音読に似ている場合が多い)

こちらのサイトでクォックグー/漢字を双方向で変換できます。

特に兵法・軍事に関しては両国とも中国から輸入された概念や用語を広く取り入れているため、漢字表記すればその意味は非常に分かり易く、また共通している単語も多々あります。

ただし、それらの漢字・単語は、各国に取り入れられてから千~二千年と長い歳月が経っているため、それぞれの漢字が持つ細かい意味・ニュアンスは各国で若干変わっている場合もあります。

上記のように、分隊・旅団・師団・軍団などは両国とも全く同じ漢字・意味で使われていますが、日本語で言う小隊~連隊までは微妙に異なっており、クォックグーから漢字にしたものをそのまま日本語の意味で捉えると齟齬が生じます。(なお、本家中国ではまたさらに違う言い方に変化している)

また、日本語の班に相当するToánは算という漢字に変換できますが、これは同音異義語であり、軍事的な意味におけるToánの漢字表記はまだ把握できていません。(中国漢字にベトナム語の意味に該当する文字が無い場合はチュノムが使われるが、チュノムにも該当する文字がいまだ見つからない)

加えて、以下はベトナム語(旧ベトナム共和国軍)特有の部隊編成に関する用語になります。一部で日本語と共通している単語もありますが、多くは日本語的な感覚では正しく理解できないため意訳が必要となります。とは言え、漢字を見れば大体の意味は何となく分かるかと思います。(ただし一部に連隊=中隊未満など引っ掛けがありますが)

またベトナム共和国軍の『部隊名』に関しても、同様に日本語と共通する部分が多く、一部で意訳が必要な場合でも、漢字から意味を推測するのは容易です。

なお、ベトナム語には漢字表記すると『兵種』となる『Binh Chủng』という単語があり、上の表はそのBinh Chủngの一部なのですが、上であえて『兵科・兵種』ではなく『部隊名』と書いたのには理由があります。実はベトナム語(ベトナム共和国軍)におけるBinh Chủngは日本語(旧帝国陸軍・陸上自衛隊)における兵科・兵種・職種とはまた異なった概念なのです。

まず、日本語における兵科・兵種はその名の通り、その分野の専門技能を持った将兵の職種を意味しています。その為日本では陸軍のどの部署に属していようとも、歩兵や砲兵などの兵科毎に横のつながりがあり、それぞれの兵科が一種の派閥を作っています。

一方、ベトナム共和国軍はフランス植民地軍を前身としているため、その構成もフランス式となっています。もちろんフランス軍にも兵科に相当するものはありますが、同時に空挺部隊、海兵隊(旧植民地軍)、外人部隊等は同じフランス陸軍に属しながらもそれぞれ別の組織であるかのように独立性を持っています。兵科が横のつながりならば、こういった部隊毎の独立性は言わば縦のつながりであり、ベトナム語のBinh Chủngとはまさにこの部隊の縦割りを意味する言葉なのです。

もちろん各部隊の中にはそれぞれ歩兵や砲兵、工兵、通信など様々な兵科の将兵が所属していましたが、特に独自のベレー帽が制定されているようなエリート部隊は兵科毎のつながりよりも、伝統を持った部隊ごとの団結を重視しました*。したがって上の表にある海兵隊などは、兵科ではなく部隊名であり、私はBinh Chủngを『部隊』と意訳する事にしています。

* 日本やそれ以外でも空挺部隊や特殊部隊などのエリート部隊は同様に部隊ごとに独立性が強いですが、フランス軍やベトナム軍はそういった独立性のある部隊の割合が他国と比べて高いのが特徴と言えます

** 歩兵(Bộ Binh)という単語は兵科名(歩兵科)、部隊名(歩兵師団)以外にも、エリート部隊を除く陸軍全般を指す用語として用いられる場合もあります。例えば総参謀部が編纂した当時の軍装規定では、陸軍全般で広く使われたオリーブ色のベレー帽が歩兵(Bộ Binh)用として紹介されています。

士官候補生は入隊すると全員最初にクアンチュン訓練センターでの基礎教育を受講しますが、歩兵指揮官課程を受けるのは陸軍・海兵隊の士官候補生のみであり、海軍・空軍士官候補生はそれぞれ海軍士官学校、空軍訓練センターに進むので、全員が受講するというのは誤りでした。

Huấn Lệnh Điều Hành Căn Bản, ベトナム共和国軍総参謀部第5室編 (1969)