2023年09月09日

黒キャンバスブーツのレプリカ発売。しかし・・・

かねてよりWhat Price Glory(以下WPG)で企画されていたMDAP黒キャンバスブーツのレプリカが発売間際のようです。

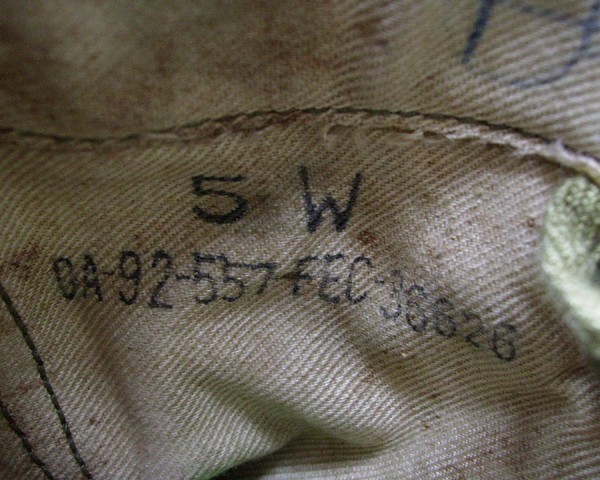

なお、このレプリカには米軍コントラクト/調達局コードスタンプも再現されているようで、そのコードは『DA-92-557』となっています。これは1965~1966年に日本(沖縄含む)で生産された事を意味します。

(過去記事『キャンバスブーツのコントラクト/調達局コード』参照)

長年待ち望んでいた初のレプリカであり、宣伝写真からもなかり精巧に再現されている事が分かったので、発売を本当に楽しみにしていました。

そして先日、WPGの中の人に近い友人から価格や在庫数などの先行販売情報が回って来たのですが・・・

今回生産されるサイズは、7 1/2から13。僕の靴のサイズは7なので、7 1/2ならなんとか履けるのですが、その7 1/2サイズは、僕に話が回って来た時点ですでに予約満了でした。次に小さいサイズは8 1/2ですが、これでは大きすぎます・・・。

本来この靴はベトナム軍・ラオス軍向けの支援物資であり、アメリカ兵に着用される事はほとんど無かったのですが、今回レプリカを作るにあたっては大柄な欧米人マニアがターゲットにされたため、小柄なアジア人サイズは無視されてしまいました。くっそ~!

という訳で、僕にとっては『発売前に完売した』という事実が分かっただけで今回は終わりです。悲C・・・。

友人が、売れ行きが良ければ再生産もあるかも、と言っていたので、それに望みをかけるしかありません。

なお、物自体はかなり良さそうなので、サイズが合う方はこの機会に買っておく事をお勧めします。

(そして僕のために再生産につなげてください)

2021年11月23日

キャンバスブーツのコントラクト/調達局コード

ベトナム戦争期に米軍がインドシナ諸国向け軍事支援物資として日本・韓国で生産させたキャンバスブーツおよびそのコントラクトナンバー(契約番号)について過去記事『キャンバスブーツ』に書きましたが、あの後先輩研究者たちと情報交換していく中で、僕がいろいろと勘違いしていたことがわかりました。

そこで今回はOlivier Bizet氏およびDavid Levesque氏に提供していただいた貴重なデータを基に、僕が改めて情報をまとめたものを発表します。

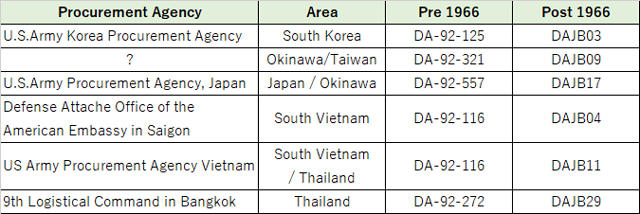

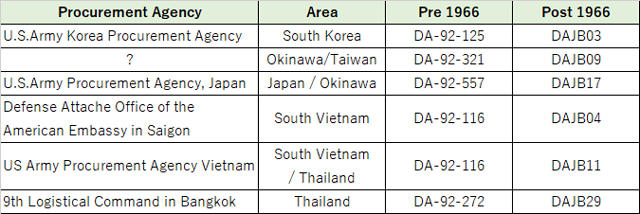

I. 極東向けコントラクトナンバー

1. DA-92

『DA-92』から始まるコントラクトはアメリカ陸軍の極東(Far East)向けコントラクトナンバーであり、同様にヨーロッパ向けには『DA-91』が用いられます。

そしてDA-92に続く三桁の数字が調達局コードとなります。(それぞれの調達局コードについては『DAJB』の項参照)

調達局コードの後ろの『FEC』は『極東司令部 (Far East Command)』の略で、1947年からGHQと同じ東京の第一生命ビルに本部を置き、1952年に市ヶ谷に移転。FEC自体は1957年に発展・解散しましたが、その後も極東地域におけるコントラクトには引き続きFECのコードが使われた模様です。

なおブーツではありませんが、FECとは異なる発注パターンのDA-92ナンバーも存在し、一例として米陸軍工学司令部(Army Engineer Command)が韓国で結んだコントラクトには『DA-92-800-ENG-xxxx』というコードも存在するそうです。

2. DAJB

1966年5月または6月の間に、極東向けコントラクトナンバーの様式はDA-92から『DAJB』に変更され、DAJBに続く二桁の数字が調達局コードとなります。

【調達局コードの例】

II. キャンバスブーツのコントラクトナンバー実例

この表のように、キャンバスブーツは1966年前半までは日本製・韓国製両方が存在したものの、DAJBナンバーに切り替わった1966年後半以降は韓国製しか確認されていません。

キャンバスブーツの製造は1975年の第2次インドシナ戦争終結まで続いたと思われ、またこのブーツを使用したベトナム、カンボジア、ラオス各国の軍も年代が進むにつれて兵力(=ブーツの需要)を拡大させていたっため、最終的にはキャンバスブーツ全体の生産数のうち、かなりの割合が韓国製だったと考えられます。

おまけ

上の表で何度も社名が登場している韓国『Dong-Shin (Tong Shin) Chemical Industry (東信化學工業)』のキャンバスブーツ工場を映した当時のニュース映像がありました。

戦後日本が朝鮮戦争特需で経済を復興させたように、韓国にとってもベトナム戦争による特需の恩恵は計り知れないものがあったそうです。

ブーツに限らず、インドシナ軍事援助用の個人装備や被服(タイガーストライプ等)は60年代前半は日本製が多かったですが、その後韓国がベトナムに派兵を進めると、その見返りとして米軍からの発注は韓国へ集中していきました。

第2次インドシナ戦争終結後しばらく、韓国軍が(戦争が終わったせいで送り先がなくなった)大量の韓国製ARVNラックサックを自国で使用していたことを考えると、もしかしたらキャンバスブーツのデッドストックもまだ韓国国内に眠ってるかもしれませんね。

2020年06月08日

リュックのコキ交換

今日は空気がからっとした初夏の晴天。

こんな気持ちの良い日は、ラックサックの改造がしたくなりますよね。

僕が高校生の頃に買った、UENS☆DAY製リプロのインディジナスラックサック(当時は「インディジナス」なんて呼び名は知られておらず、「LRRPリュック」で通っていた)

生地がトラックの幌用の帆布で出来ているので、硬さがあってとても雰囲気がいいです。

しかしこのリプロを企画した当時、ベルトを留めるコキ(アジャスターバックル)だけはどうしてもオリジナルと同形状の物(板コキ/角板送り)が手に入らなかったらしく、一般に流通している線コキが使われています。

このコキは、いつかリアルなものに交換しようと考えてはいたのですが、コキを交換するためには一度リュック本体に縫い付けられたベルトを取り外し、再度縫い直す作業をしなければならず、それを面倒くさがっているうちに、あれよあれよと15年が経ってしまいました。

しかし最近の僕は何かに憑りつかれたように、今まで後回しにしてきた軍装品改造を片付けているので、この勢いでインディジナスラックサックのコキ交換もやってしまいます。

材料となる板コキ(角板送り)はネット通販で簡単に買えました。ニッケル仕上げだったので、サンドペーパーで艶消ししてからスプレーブラッセンで黒染め。

今回は硬い帆布に分厚い織ベルトを縫い付けるので、家庭用ミシンでは歯が立ちません。

レザー用のロウ引き糸と、ごん太縫い針で手縫いしていきます。

一旦ベルトを外して、新しいコキに替えてまた縫い付け。

バッグが縫えるような工業用ミシンがあれば他愛のない作業なのですが、これが手縫いとなると話は別です。生地やベルトが硬いのなんの。指ぬきを使っても、指先が痛くなります。この作業を計7カ所やらなければなりませんでした。

昔NSドイツのコスプレやってた頃、LSSAH儀仗隊の白革装備を手縫いで自作した事がありますが、縫い穴を開けてから糸を通すレザークラフトの方がまだ楽でした。

肩ひもは分厚くて幅も広いので、この2個だけ大きいサイズの板コキを使っています。

こうして指の痛みと戦いながら、なんとか7個全てのコキの交換を完了。俺は満足だった。

今のきもち

2020年03月15日

いわゆる『CIAポーチ』とCISO製SMGポーチについて

今回は、日本では長年「CIAポーチ」と呼ばれ、欧米では「CISOインディジナス・マガジンポーチ」とも呼ばれる、このマガジンポーチについてのお話です。

このポーチはマニアの間で、米国CIAあるいは米軍CISOが、国外の友好(反共)勢力を軍事的に支援するための援助物資として設計し、沖縄等で生産されたものとして有名であり、ベトナム戦争期のアイテムとして扱われています。

しかし不思議な事に、僕はこのポーチがベトナム、あるいはどこかの戦場で使われている例を一度も見た事がないのです。マジで。(実は存在していて僕が知らないだけかも知れないけど、にしたって無さすぎです。)

一方実は、このCIAポーチに似ているけど、ちょっと形の違うSMG(サブマシンガン)用ポーチの使用例なら、ちらほら見られます。

写真:1962年頃のベトナム軍CIDG部隊

CIAポーチはM16の30連マガジンやAK-47のマガジンなどアサルトライフルのマガジンが入りそうな幅広のポケットを持っていますが、写真のポーチはSMGのマガジン専用のようです。

全体の形状から、有名な方のCIAポーチと無関係では無さそうなのですが、このSMGポーチが市場に出回る事は滅多に無いため、マニアの間でもその存在はあまり認知されていません。

そんな中、その貴重な現物を所有しているコレクターさんが写真を公開してくれたので、引用させて頂きます。

写真:Erich Neitzke氏コレクション

上の使用例と同型と思しき、革ストラップ留めタイプ。フランス軍のTAP50系マガジンポーチのように、ショルダーストラップが脱着式になっているようです。

写真:John Cummings III氏コレクション

こちらは上のSMGポーチを紐留めにした簡略版のようです。ショルダーストラップはCIAポーチと同じくナイロン製となり、また同じくストラップ自体が斜めに縫い付けられいます。

僕が思うに、CISOがベトナム戦争期に制作していたのはこちらのSMG用のポーチであり、現在CIAポーチとして知られる幅広ポケット(アサルトライフル用)のタイプは、第二次インドシナ戦争の末期あるいは終結後に製造されたもので、インドシナに送る機会を失い米軍の倉庫にデッドストック(死蔵)されていたものが、戦後サープラスとして民間に流れたのではと推測しています。

いや、CIAポーチもベトナムで使われているよ!と使用例をご存知の方、ぜひご一報下さい。

2014年07月24日

キャンバスブーツ

※2021年11月23日更新

キャンバスブーツのコントラクトナンバーと生産国について、認識間違いが複数あったので改めて最新のまとめを『キャンバスブーツのコントラクト/調達局コード』に掲載しました。併せてこちらをご覧ください。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

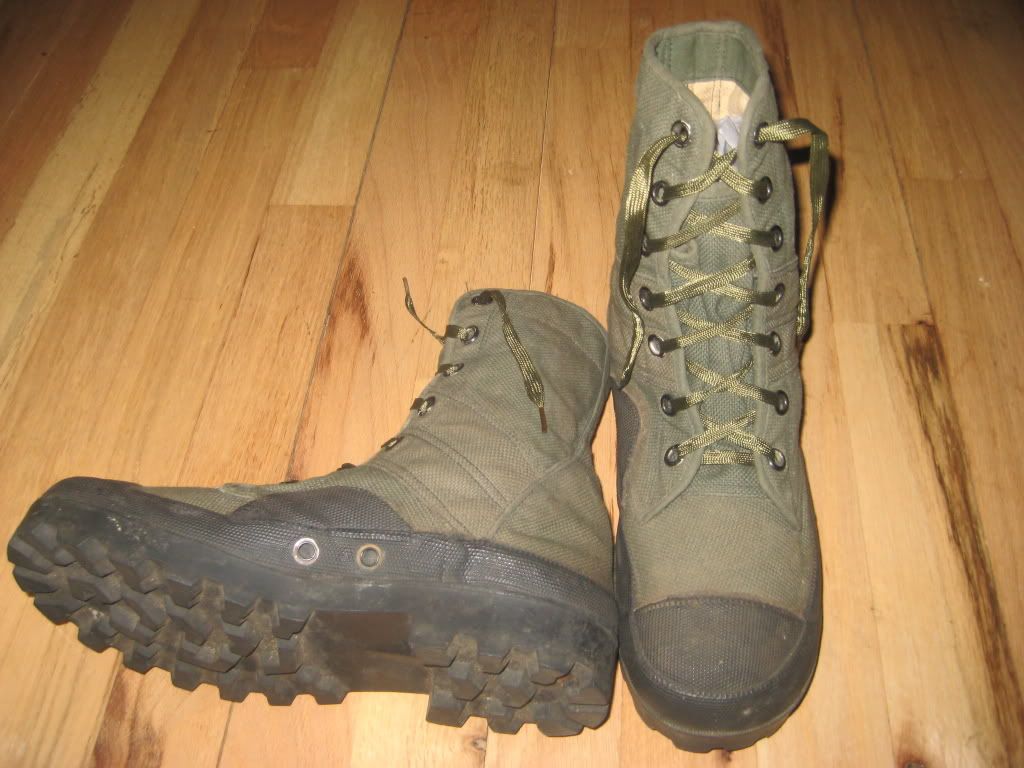

先日うちに来たキャンバスブーツさん。

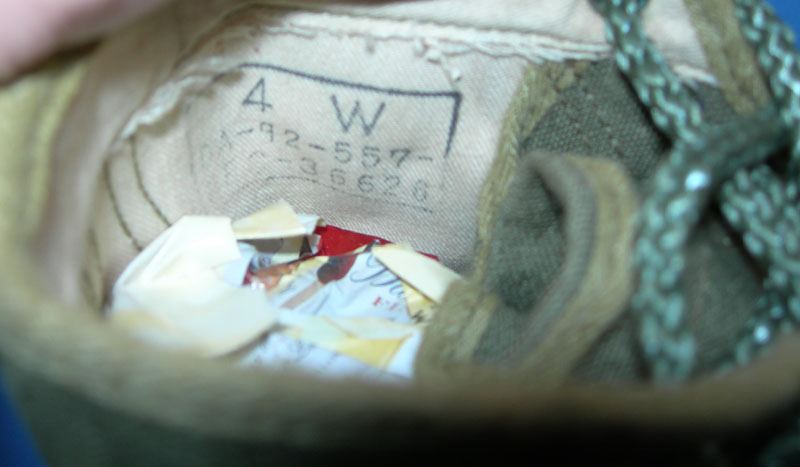

片足のみ、しかも4W(約21.5cm)というサイズなので、純粋に資料として買いました。(履けるサイズでも壊れるので履かないけど)

第2次インドシナ戦争で使われたキャンバスブーツとしては、最もオーソドックスな仕様の物だと思います。

コントラクトNo:DA 92-125 FEC-3638

カラー:ブラック

アイレット:7穴

サイズ:4XW (ソールには4WXと表記)

このキャンバスブーツは、ベトナム戦争において、南ベトナム軍またはCIDGが使用した靴として有名だと思います。

デザインは、見ての通り第1次インドシナ戦争期にフランス連合軍が使用した"ブッシュ靴(Chaussures de brousse)"を原型としています。

生産メーカー名の『ベータブーツ』や『パラディウム』と聞けば、馴染み深いと思います。

▲第1次インドシナ~アルジェリア戦争期の仏軍ブッシュ靴

仏軍では生地の色はほとんどオリーブ色のみ。細部の形状はメーカーにより様々で、アイレットも5穴~7穴と幅がある

ジュネーヴ協定後も、独立した旧・仏領インドシナ諸国は(もともとフランス連合軍なので)この仏軍ブッシュ靴を引き続き使用していました。

後にアメリカが南ベトナム・ラオスへの軍事援助を本格化すると、アメリカ軍は支援物資としてこの仏軍ブッシュ靴のコピー品を第三国で生産し、同盟軍への大量供与を開始します。

こうして生まれたキャンバスブーツは後に、ARVNリュックやCISO発注品と同様にラオスやクメールなど周辺の親米国政府軍にもアメリカ軍からじゃんじゃん供給されていったので、これらの装備品はベトナム限定ではなく、もっと広範囲に東南アジア(インドシナ諸国)向けの反共軍事支援の一つだったと言えると思います。

この事からも、ブーツそのものには(おそらく単にメーカー側の設備の都合で)いくつかバリエーションがありますが、それらに南ベトナム政府軍向け・CIDG向けという区分は存在しなかったと考えます。

※北ベトナム軍もフランス軍の装備を接収してそのまま使っていたため、親米国と同様に仏軍ブッシュ靴のコピー品を使っていました。

日本の安全靴・作業靴メーカーが作った物もあるので、戦後日本国内でこの靴が大量に売られていたという話はよく耳にします。大抵は東南アジア向けのサイズなので、小さすぎて一般的な日本人男性の履けるサイズではなかったようですが。

ただし、そのメーカーを特定できるようなスタンプ等は、ほとんどの靴に入ってないようです。メーカー側が、戦争に使う物に自社名を入れたくなかったのか。またはアメリカ側が日本の立場を考慮し、あからさまに日本製だと分かるようなスタンプなどは入れないよう指示したのか。(コントラクトナンバーが入ってる時点で秘密裏に作られた物ではありませんが)

アメリカ国防総省が公に日本企業に発注した物品なので、もしかしたら国立公文書館とかに当時の書類が残ってるかもしれないですね。

さて、本題のブーツのコントラクトナンバーを見ていきましょう。

まず、最初に挙げた僕のは『DA-92-125-FEC-3638』。後述する125系の物です。

がしかし、僕が持ってるはこの1足のみなんです。(こないだ初めて買ったw)

なので比較検証のため、以下アメリカのミリタリーマニアフォーラム『Wehrmacht-Awards.com Militaria Forums』内のスレッド『Boots in the ARVN - Vietnamese footwear』に投稿された、各コレクターの方が所有するブーツの画像を引用・リンクさせてもらいます。

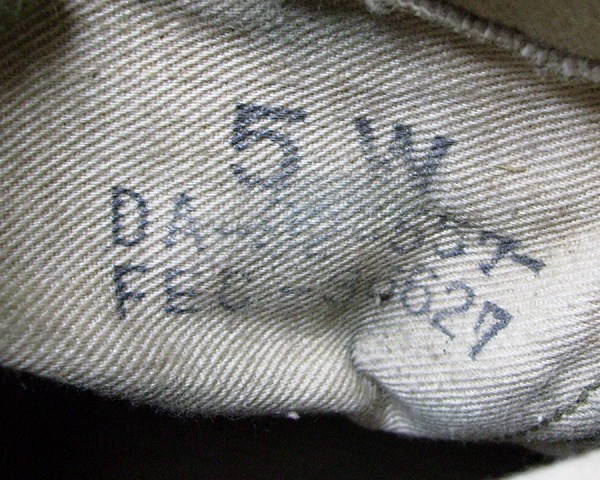

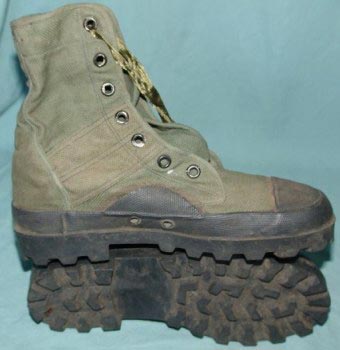

DA-92-557系

DA-92-557-FEC-96626 (オリーブ, 7穴, 5W)

DA-92-557-FEC-96627 (オリーブ, 7穴, 5W)

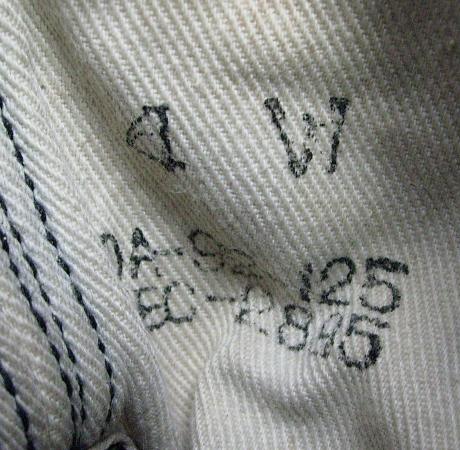

DA-92-125系

DA-92-125-FEC-2895 (ブラック, 7穴, 4W)

DA 92-125 FEC-3638 (ブラック, 7穴, 4W)

↑うちのブーツと同じコントラクトナンバーで、仕様もスタンプに至るまで全く一緒です。(サイズ違い)

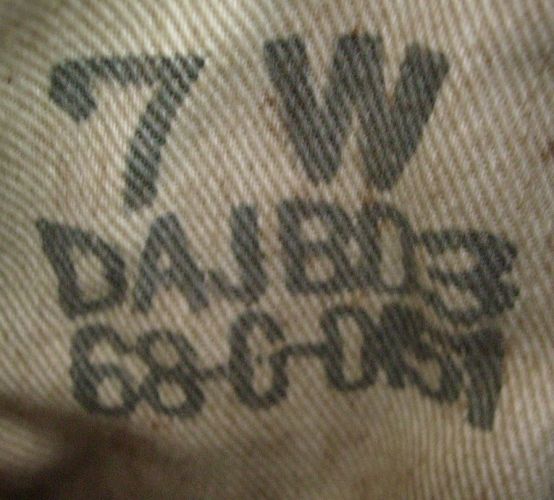

DAJB03系

DA-92に次いで散見されるのが"DAJB03-xx-C-xxx"というコントラクトナンバー。

外観は大差ありませんが、アイレットが7穴だけでなく、8穴のタイプもあるのが特徴といえば特徴でしょうか。

DAJB03 68-C-451 (ブラック, 8穴, 7W)

DAJB03-67-C-0291 (ブラック, 7穴, 7W)

いつもお世話になってる似非ミリタリー日誌様も、以下の2足のDAJB03系をお持ちです。

DAJB03-68-C-150 (ブラック, 8穴, 10W)

DAJB03-67-C-0294 (ブラック, 7穴?, 4XW)

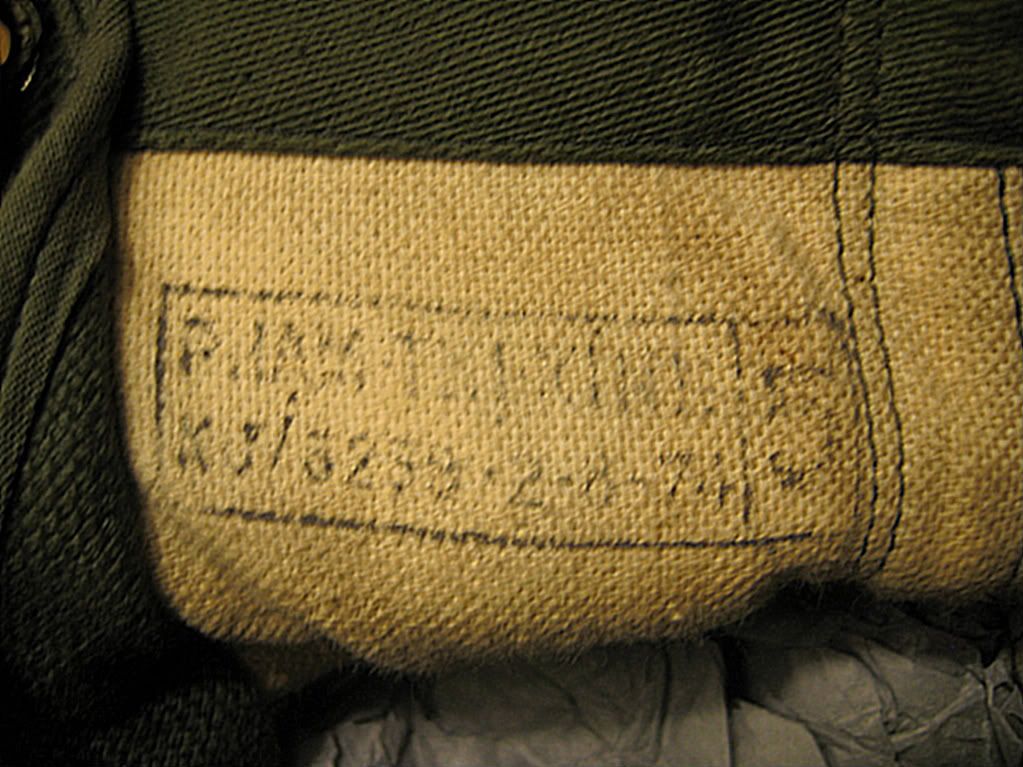

KO/3259系?

こちらは他のキャンバスブーツと明らかに構造が異なり、サイドにジャングルブーツのような補強が付いてるタイプ。

『Wehrmacht-Awards.com Militaria Forums』では、このブーツは南ベトナム製で、1974年契約と紹介されていました。

KO/3259 2-8-74 (オリーブ, 7穴, サイズ5)

"PHAM THI KINH"というベトナム語らしき文字がスタンプされています。(意味は分かりませんでした。メーカー名?)

KO/3259-2-8-74 (オリーブ, 7穴, サイズ5)

※もしかしたら上のと同じ個体かも。

こちらはスタンプ無しらしいですが、形状は同じ物(オリーブ, 7穴)

Q州の一匹狼様がブログで紹介していらしたのも、このタイプなのですね。(今までこういうものが存在する事を知りませんでした)

ちょっとサンプルが少ないので何とも言えないですが、もし仮にこのデザインのブーツは全て南ベトナム製で、戦争末期の1974年頃にのみ作られた物であれば、戦後流通している数がかなり少ないのも変ではないですよね。

以上、第2次インドシナ戦争期の米軍援助キャンバスブーツについてでした。

【番外編】

以下は第二次インドシナ戦争で使用されたモデルではない(と思う)ので軍装品としての資料とは言えないのですが、ちょっと面白い物なのでコレクションとして持っているものです。

フィリピン製 (パラマウント・ビニール・プロダクツ社)

フィリピンの化学製品会社が作った物で、ソールにあるBANTEXのブランドロゴは現在と同じです。

日本の作業着屋で売られていた物が、巡り巡って僕のところに来ました。製造年は不明ですが、そこそこ古そうです。

外観は、見ての通り、丈が異様に長い。カッコイイ~w

足の内側のくるぶしっぽい部分(内果と言うらしい)に保護用のゴムは付いていないですが、ラバーは上のキャンバスブーツと全く同じ構造です。

なんか、このメーカーも戦争中米軍からブーツ生産を受注していて、その型をそのまま使って作業靴として売っていた気がしてなりません。

中国製

タグから見て、ここ20年くらいの比較的新しい物で、日本国内向けに生産されたものです。リサイクルショップで買いました。

いかにも中国の軍用ズックっぽい緑色の生地なので、パッと見北ベトナム軍キャンバスブーツのような印象を受けますが、北ベトナム軍ブーツ見られる土踏まず部分のラバーや両サイドの斜め補強はありません。

シハヌーク政権時代のクメール王国は中国とも仲が良かったので、中国に仏軍ブッシュ靴のコピー品を作らせると、こんな感じになりそう。

▲これは70年代のクメール共和国時代の写真ですが、よく似た靴が使われています。

中国製

現代も販売されている、仏軍ブッシュ靴というかパラディウム社のスニーカーのコピー商品。僕が持ってるのはちょっと古いモデルで、現行モデルはかかと部分にMAG☆FORCEとダッサいロゴが入ってしまうようです。

てゆーかこれ、ありえない間違えしてるんですけど。横の丸いゴム板が、足の内側ではなく外側に付いてるんですけど・・・。コンバースじゃないんだよ・・・

今通販でこの靴の画像見ると、ゴムはちゃんと内側に付いている。前はみんな逆に付いてたのか?それとも僕のだけ不良品なのか?

とにかく、これ買った当時の僕は知識が無くて、これが変な事に気付かなかった。無念。