2023年08月05日

断念したTシャツ

※2023年8月17日更新

ずいぶん前の事ですが、『チューホイ計画(Chương Trình Chiêu Hồi )』において使用されたTシャツのレプリカを作ろうと試みた事があります。

チューホイ計画の詳細については下記の引用元サイトでかなり細かく解説されていますが、簡潔に述べると、この計画はベトナム戦争中、ベトナム共和国政府の宣伝・チューホイ省が主導した共産軍(解放民族戦線および労働党・人民軍)兵士に投降・転向を促す心理作戦です。

この計画は1963年から1971年にかけて実施され、最終的に約10~17万人の共産軍兵士が自主的にベトナム共和国政府に投降するという空前の大成功を収めました。

(これを受けて北ベトナムの労働党政権は解放民族戦線による革命を断念し、代わりに人民軍による直接的な南ベトナム侵攻を強化します。)

チューホイ計画では敵兵に投降・転向を促すため様々な伝単・アイテムが用いられましたが、その中の一つに、こういったTシャツも存在したそうです。

Psywarrior

このTシャツ欲しい+レプリカとして売りたいと思った僕は、さっそくプリント用の画像データを作成しました。

しかし、いざデータが完成し、Tシャツ屋で見積もりを取ってみると、意外と値段が高くなる事がわかりました。

作るなら当時と同じ製法であるシルクスクリーン印刷が良かったのですが、その製法だと版を計4つ(前3色+後1色)使うので、版代がえらい金額になっちゃいます。

これが外注ではなく自分で自家製の版を作ってプリントすれば費用はだいぶ安く済むんですが・・・、別にTシャツ作りが趣味って訳ではないので、そこまで労力をかけようとは思わないのです。

そこで、妥協してインクジェット印刷も考えましたが、それでも前後2か所は安くありません。

販売価格はインクジェットでも一着6000円くらいになりそうだと分かり、それでは高すぎて売れる見込みが無いので、販売は諦めました。

でも、せっかく画像データを作ったので、レプリカではなく、単なる記念品として前面のみプリントしたものを自分用に1着だけ作りました。

(僕はちゃんとしたレプリカと呼べる物以外は売りたくないので、前面のみプリントのものは販売しません。)

今でも普段着として着用しています。でもインクジェットで作ったから、案の定すぐ色落ちしちゃいました。

2023年06月06日

56-1式っぽくしたい その3

※2023年6月9日更新

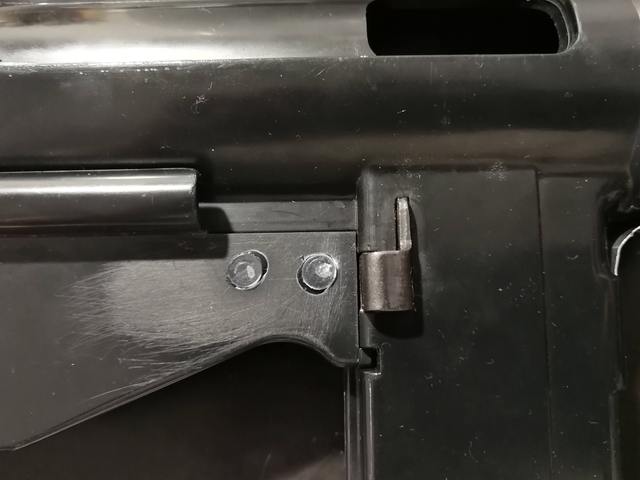

前記事『56-1式っぽくしたい その2』で製作した56式風フロントサイトを塗装しました。

ビフォー

アフター

当初は横着して下地の塗料を落とさず、上からミッチャクロンマルチを塗って、その上にキャロムショットのメタルブルーコートで塗ったのですが・・・

メタルブルーコートが下地を溶かし、剥離剤を塗布した状態になってしまい大失敗。

しかたないのでワイヤーブラシで元の塗装を剥がそうとしましたが、全部は取り切れなかったので、メタルブルーコートは諦めてファイン・スプレーブラッセンで塗装しました。

残る改造箇所であるレシーバーは下地塗装が無いので、あらためてメタルブルーコートで塗りたいと思います。

※その後気が変わり、フロントサイトと同じくマットブラックに塗る事にしました。

つづく

おまけ

装備に何十万もかけるより、布団を綺麗に畳めるようになった方がよっぽど軍人らしく見えるという教えを与えてくれる動画。

2023年06月03日

56-1式っぽくしたい その2

前記事『56-1式(後期型)っぽくしたい』で作った部品が届いたので、マルイのAKS-47を改造していきます。

まずはフロントサイトから。

フロントサイト両サイドのガードをノコギリで切り飛ばす。

3Dプリンターで作った56式風フロントサイトガードとマズルを瞬間接着剤で取り付け。

また不要な穴をパテで埋める。

パテが硬化しないと次に進めないので、今日はここまで。

おまけ

地元にハラール屋台村八潮スタンという、パキスタンおよび各国ハラール料理フードコートがオープンしたので、友人と食べに行ってきました。

タンドリーチキン盛り合わせ

日替わりカレー(肉団子)と、マトンビリヤニ(炊き込みごはん)

おいしゅうございました!

2023年05月14日

56-1式(後期型)っぽくしたい

1980年代、タイ王国タハーンプラーンでは中国製の56-1式自動歩槍が制式小銃として使われていました。56式/56-1式自動歩槍には前期型(切削レシーバー)と後期型(プレスレシーバー)が存在しており、タハーンプラーンで使われた56-1式は、僕が確認している限りでは全て後期型です。

僕は特段AKシリーズが好きという訳ではなく、単にタハーンプラーンが使っているから56-1式が必要になっただけなので、正直そんなにお金を出したくない。なので当初は、形の似ている東京マルイ製AKS47(ジャンクで購入)で代用するつもりでした。

しかし、いざ被服を手間暇かけて揃えてみると、銃だけ代用品で誤魔化す事に納得いかなくなってきてしまいました。とは言え、リアルソードは高い。

じゃあ、AKS47にどっかのメーカーのAKMSレシーバーを付たらいいじゃん、と思って調べてみたら、これはこれで安くない。しかも56-1式とAKMSのレシーバーは一見似ているようで、よく見るとけっこう違う。

しかたないので、AKS47をベースに、56-1式(後期型)っぽく改造する部品を3Dプリンターで作る事にしました。

レシーバー側面の長方形のへこみを埋める板

フロントサイトのガード

マズル

データはできたので、これをDMM.makeで出力してもらいます。

つづく

おまけ:最近お気に入りの解説系音声合成Youtubeチャンネル

ゆっくりユプシロン

五回目は正直【ゆっくり解説】

歴史雑記ヒストリカ

鳥人間 中国史三昧

ゆっくりドラッグストア

僕は基本的に人間嫌いなので、人間が話している動画は一切見ません。

でも、ゆっくりや音声合成なら抵抗なく聞けるから不思議。

2023年04月22日

軍装の進捗

その1:ベトナム陸軍空挺部隊(1964~1968年頃)

服のカット名は僕が勝手に名付けただけであり、また部隊によってカットが決まっていた訳でもありません。

なのでレンジャー部隊でも、インビジブル迷彩の上衣は主に空挺型が使用されていました。

その2:ド・カオ・チ中尉の夏季勤務服(1951~1954年頃)

当時の階級章は、ベトナム陸軍で最初に制定されたもの(1949~1955年)で、将校はフランス軍と同一のデザインでした。(過去記事『ベトナム陸軍の帽章・階級章』参照)

その3:タイ王国タハーンプラーン513部隊(1980年代前半)

すでに被服・装備類は最低限は揃っていますが、それに加えて、当時使用例の多い止血用ゴム管を56式弾帯のベルトに追加しました。

おまけ:ベトナム陸軍第3空挺大隊(1954年)

このカッコいい写真、昔から持っていたけど、よく見たら手持ちの物だけですぐに再現できる。

今度この軍装で写真撮ろっと。

Posted by 森泉大河 at

16:00

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│1945-1954│自作グッズ│1975-1989│被服・装備│ND/空挺│【タイ】

2023年03月11日

タハーンプラーン計画その2

上着に続いて、タハーンプラーン用のネッカチーフを作りました。材料費300円。

まだ一式は揃ってないけど、前回作った上着と合わせて自撮り。

僕が再現しようとしているのは1980年代のタハーンプラーンPCCS513(第513計画管理調整部隊)でして、その513部隊では隊員のほとんどがこの黒服と黒/赤のネッカチーフを着用しています。

▲PCCS513

一方、同じタハーンプラーンでも、第514部隊では、隊員は陸軍と同じタイ国産リーフ迷彩服を着ており、またネッカチーフは無しか、もしくは緑単色を着用している写真をよく見ます。

▲PCCS514

という事は、黒/赤ネッカチーフは513部隊の制服/識別色という事なのかな・・・。

まだ調べが足りないので結論は出さないでおきます。

2022年11月21日

雑多な記事

ライフルスタンド補強

以前『DIY 20丁掛ライフルスタンド』で作った突っ張り壁面収納ラック改造ライフルスタンドですが、製作当時懸念した通り、ホットボンドで固定していた仕切り板がぼろぼろ取れてきたので、この部分をやり直し。当時面倒くさくて避けていたネジ留めに改良しました。結局こうなるんだから、最初からやっておけば良かったんですけどね・・・

RVNAFは空軍じゃねーよ!!

過去記事『ARVNとは?』で書いたように、ベトナム戦争当時のベトナム共和国軍の正式な英語名は『RVNAF(Republic of Vietnam Armed Forces)』であり、『ARVN(Army of the Republic of Vietnam)』は陸軍のみを指す言葉でした。

それが戦後、いろいろ誤解されて、今ではARVNがベトナム共和国軍全体の意味で用いられ、あげくウィキペディアでは、RVNAFは空軍の略称などと語られています。そんな無茶苦茶な・・・。

所詮無料で得られる情報の質などこの程度の物です。情報にはコストがかかる。コストをかけず、こうこう手軽に得られる情報を集めて知った気になる事は簡単ですが、それは僕に言わせると、時間という最も重要な資源を無駄に浪費する行為でしかありません。

結婚式で歌いたい歌

僕が昔から抱いているほんの些細な、そしてかなり困難な夢。

ぜんぜん具体的な予定はないけど、もし僕が結婚する事があるなら、結婚式で奥さんとデュエットでBLUE SEED 2のEternal Truthを歌いたい。

世の中にオタク女子は腐るほど居るけど、この好みが通じる人と出会うのは宝くじ当てるよりも難しい気がしています。

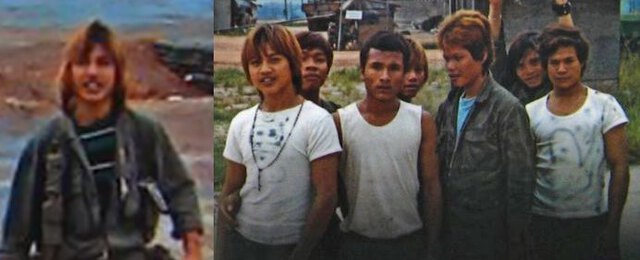

茶髪は考証的に可だった

2008年頃のわたくし。この頃はかなり明るめの茶髪にしており、長さも伸ばしていました。

その後、趣味がミリタリーコスプレ一本になり、このような髪型は封印しました。

以後、この頃の自分の写真を見ると、「どんなに装備に気合い入れても、こんな髪じゃあ台無しだよ、ダセー」と思ってました。

しかし、ベトナム戦争当時のNKT雷虎SCUの写真に、こういう人たちが写っているのを発見。

うお、当時の僕と完全に一致。(彼らは染めたのではなく、こういう髪質の少数民族なのだと思います。オーストラリアのアボリジニも茶髪だし。)

2022年11月13日

野戦警察の迷彩ヘルメット その2

その1で筆塗りしたものがこちら。

これをペイントリムーバーで全部洗い落としてやり直し。

前回は筆塗りだったけど、今回は紙で迷彩模様のステンシルを作ってエアブラシで塗っていきます。

その結果がこちら。

ベースの色をミスりました。これでは緑色過ぎます。

でも迷彩模様は悪くないので、ステンシル作戦自体は成功。

そして、また塗装をやり直したのが、こちら。

ようやく自分的に合格点に達しました。このウグイス色を出すのが難しかったんです。

今回見本にしたヘルメットはこちら。

2022年09月19日

クメール陸軍ヘルメットカバー

前日のクメール撮影会で盛り上がったパッションに促され、さっそくクメール軍装の自作を開始しました。

今回作ったのは1960~1970年代を通じてクメール陸軍で広く使われたパラシュート生地ヘルメットカバーです。

これまで僕は単に米軍パラシュート生地をカバー代わりに被せてきただけでしたが、当時の写真を見ていると、どうもバンド付きのちゃんとした国産ヘルメットカバーが使われていたようです。(全てではありませんが)

残念ながらこのカバーの細部はまだ見たことが無いので分からないのですが、とりあえず外見が再現できればいいので、さっそく手持ちのパラシュート生地を裁断。ミシン掛けしてゴム紐を通しました。

その上に同じ生地で作ったバンドを装着して完成。

実物のバンドはカバーに縫い付けなのか、別に被せてあるだけなのかは分からないのですが、試しにカバー縫い付けてみたら寸法がかなり微妙で上手く作れなかったので、今回はバンド部分は別パーツとしています。

さて、次はカモフラージュネット(偽装網)だ。

続きを読む2022年05月05日

北ベトナムのコマンド

今日はずっと後回しにしてきた、コマンド・ノーヴィトナム用代用品シャツの改造を行いました。

コマンド・ノーヴィトナム(Commandos Nord-Vietnam)とは第一次インドシナ戦争後半(1950年代前半)、フランス植民地軍の指揮下でベトミンと戦ったベトナム人コマンド部隊の一つです。

戦時中はベトナム各地で反共派ベトナム人民兵によるコマンドが多数組織されましたが、中でもノーヴィトナムはその名の通りベトナム北部に住むベトナム人および少数民族で構成され、およそ50個の中隊から成るコマンドの中でも最大の部隊でした。

このノーヴィトナムの軍装を再現するに当たり、まず目標としたのがこの特徴的な黒い戦闘服。

▲ノーヴィトナム コマンド13のパレード [1954年]

この黒い服の上着は、大きく分けてチノシャツ型とプルオーバーシャツ型の2種類が見られます。

なお、プルオーバーシャツ型はノーヴィトナムの他にも、ベトナム北部のタイ系山岳民族で構成されたGCMA((混成空挺コマンド群)でも着用されました。

これを再現するにあたり、プルオーバーシャツ型を作るのは簡単ではないので、まずは簡単そうなチノシャツ型を作る事にしました。

素材はディッキーズの黒色ワークシャツ。

これにエポレットを追加。

エポレットにする生地は、このシャツの裾を10cmほど切り取って捻出しました。

完成。改造はこれだけです。

黒のチノシャツ型戦闘服はフランス軍の正式な軍服ではなく、民兵用に現地で生産された非公式な物なので、裁断やボタンなどの細部は様々なタイプが見られます。

なので大まかな形状さえ合っていれば、細部にこだわる必要はないと思っています。

なお、上着以外の被服・徽章はすでに用意してあります。

パンツは、以前黒染めした仏軍TTA47戦闘服のパンツ。

ベレーは『50年代ベレー代用品』で紹介したアパレルメーカー製のツーピース黒ベレー。

これにてノーヴィトナムの最低限のセットは揃いました。

ちなみに、ノーヴィトナムでは上記の黒色戦闘服を着ている中隊が多いですが、全ての中隊が黒色を着ていたわけではありません。他にも以下のような被服が見られます。

▲仏軍カーキシャツ/ハーフパンツ

▲仏軍TTA47戦闘服

▲TTA47に手書きで迷彩を描いたもの。

▲フランス海軍コマンド迷彩スモック

※海軍コマンドからノーヴィトナムに派遣された中隊に限る。

そう言えばアメリカのWhat Price Gloryから、待望のリプロTTA47が発売されたそうですね。

友人が買ったものを先日見せてもらいましたが、生地の色がとても良い感じでした。

細かく見ると、実は裁断が一般部隊用とは若干異なるらしいですが、ぱっと見は違和感無いです。

上記のように、TTA47さえ有れば一般部隊はもちろん空挺やコマンドなど当時のフランス連合軍は大体何でもできちゃうので、第一次インドシナ戦争やアルジェリア戦争のフランス軍に興味がある人は絶対買っておいた方が良いと思います。

2022年02月15日

自作DF37手榴弾

先日、こちらの記事にチラッと仏軍DF37手榴弾を製作中であると書きましたが、その後結局安く作る方法が見当たらず、当初の予定通り弾体も3Dプリンタで出力する事になりました。なのでお金は結構かかってます。

なお強度を出すため、レバーの厚みはあえて再現せず、裏側(内側)を肉厚にしています。

出力したものを塗装。

独特のマスタード色っぽい黄色は、Mr.カラーのキャラクターイエローにダークイエローを混ぜて作りました。

下半分の朱色っぽい赤は、レッドにダークイエローを混ぜたものです。

塗装が終わったら、2mmのアルミ線とステンレス製ダブルリングで自作した安全ピンを取り付けて完成。

とりあえず単体レプリカとしての再現度はけっこう自信あり。

ただ、コストダウン&量産という目標は果たせなかったのが心残り。

安くなるんだったらOF37も作ろうと思ってたけど、それはまだ先になりそうです。

▲フランス連合軍のベトナム人空挺隊員 [1952年]

ベルトに挿してある手榴弾のうち左がDF37、右の2つがOF37。

当時の兵隊ってみんなこのように手榴弾をベルトに挿して持ち運んでいるけど、這ったりしてるうちに落ちないんだろうか?

僕がコスプレする時もこのように身に着けるつもりだけど、落として失くすのはショックが大きすぎるなぁ・・・。

こっそり細い針金か何かで、手榴弾とピストルベルトを結んでおこうかな。

2022年01月02日

陽暦節2022

明けましておめでとうございます。

また今年も元日に、いつものベトナム寺に陽暦節の初詣に行ってきました。

お寺でふるまわれる精進ブン(米粉麺)には、お好みで唐辛子の調味料を入れることができるのですが、この調味料が異様に辛いです。なんか辛み成分が濃縮されている感じで、見た目の数倍辛いです。

僕はいつも控えめに入れているつもりなのに、それでも辛くなりすぎます。今回もつい入れ過ぎてしまいました。

なのでこの日は気温5℃で風も強く、器を持っている手は凍えているものの、額だけは汗をかきながら食べることとなりました。

年末に作った物の続き

友人に着用してもらうため、MACVハンガーバッジに続き、ベトナム軍の上級降下章(Bằng Nhảy Dù Cao Cấp)も製作しました。

降下章については過去記事『戦技系技能章』参照

まず手持ちの降下章(基礎)レプリカをおゆまるで型取る。

型にプラリペアを流し込むと同時に、太さ1.2mmのステンレス針金を足として埋め込む。

また今回は上級降下章なので、上級を示すヤシ葉のデバイスをエポキシパテで自作。

ヤシ葉をくっつけて塗装したら完成!

あまり出来の良くないレプリカからの複製なので見苦しい点はありますが、コスプレ用の間に合わせとしては見れるレベルかなと。

2021年12月31日

空挺師団の大隊/中隊章

ベトナム陸軍空挺師団では1967~68年頃に、所属する大隊および中隊を示す徽章が導入され、野戦服の左エポレットに着用されるようになりました。(おそらく個人購入なので全員ではない)

▲第5空挺大隊の大隊パッチ*の例

この大隊/中隊章はレプリカパッチが販売されているので以前買っておいたのですが、このパッチは多くの場合エポレットに直接縫い付けられていたので、それをそのまま再現すると、その服の設定が中隊まで決まってしまい、リエナクトできる年代や場所がかなり限られてしまいます。

なので今まではあえて大隊/中隊章は服に付けないようにしてきたのですが、やっぱり付いているとカッコいい。付けたい。

そんな矛盾を解決すべく、当時一部で使用例が見られるスリップオンエポレット式の大隊/中隊パッチを再現してみました。

第3空挺大隊仕様。土台のERDL迷彩生地はドラゴン製レプリカ。

装着状態。服は東京ファントム製レプリカです。

スリップオンなので、このようにエポレットに通すだけで楽に脱着できます。

一応これで、「大隊/中隊章を付けたい」というコスプレイヤー的欲求と、「付けない方が服の使い勝手が良い」というリエナクター的都合の折り合いを付ける事ができました。

なお、大隊/中隊章は基本的に背景の色が中隊を表しているのですが、理由は不明なものの、第3及び第5空挺大隊だけは中隊ごとの色分けが存在せず、すべての中隊が青色で統一されています。(過去記事『部隊識別色』参照)

なので第3・第5大隊なら、パッチを付けても色で中隊は特定されないので、他の大隊よりもまだ若干汎用性が残っているため、今回は第3空挺大隊という設定を選びました。

①パッチ/エポレット直縫い

▲第9空挺大隊大隊長レ・マン・ドゥオン中佐(当時大尉)

当時の写真では、パッチをエポレットに直縫いする方式が一番多く見られるように思います。

②パッチ/スリップオンエポレット式

▲第5空挺大隊の例

今回僕が再現したスリップオンも、ある程度散見されます。土台の布は、迷彩もしくは中隊色と同じ色のどちらか。

③ビアカンバッジ/スリップオンエポレット式

▲大隊不明

割合的には非常に少ないものの、大隊/中隊一体のパッチではなく、中隊色の布を台座(スリップオンエポレット)にし、その上にビアカンバッジ製大隊章を取り付けている例もあります。

【正体不明なもの】

①背景色:白

▲第7空挺大隊。1968年サイゴン

こちらの大隊章はビアカンバッジ製の第7空挺大隊ですが、中隊色に白という色はなく、この台座の色が何を意味しているのかはいまだ不明です。

②謎の菱形章

空挺部隊の大隊章に菱形の物はなく、このスリップオンエポレットは、少なくとも大隊を示すものではないと思われます。

なのでこれは部隊章ではなく、部隊内の何らかの役職・部署を示すものではないかと推測はしているのですが、写真で確認できる使用例はこの人物のみなので、正体は一切不明です。

2021年12月22日

最近作った物

※2021年12月23日更新

※2021年12月25日更新

ダミー.45ACP弾薬 (M1911ボール風)

M1911ピストル用のウェスタンガンベルトを注文したので、ガンベルトが届く前だけど、ベルトに挿すダミーのM1911ボール(米軍制式.45ACP FMJ弾)を24発分作成。

ケースは使用済みの米軍払い下げ(たぶんM1911ボール)をサンポール洗浄し、ピカールで研磨。

ブレットは個人製作の鉛キャスト製を購入し、自分で銅色に塗装したものです。

送料含め総額1700円弱で揃っちゃいました。こんなに安く済むとは自分でもオドロキ!

クメール国軍(FANK)陸軍第7歩兵旅団群 プラスチックパウチ部隊章

当時存在した、紙に印刷された部隊章を透明プラスチックシート(※)でパウチ加工したものの再現です。

実物はシルクスクリーン印刷ですが、僕のはコピー用紙にインクジェットプリンターで印刷したお手軽仕様です。

裏面に安全ピンがついており、普通のSSIと同じように着用します。

※塩化ビニルのシートだと溶けやす過ぎてうまくホットシーラーでパウチできなかったので、この作例ではポリカーボネイトポリプロピレン製シートを使っています。

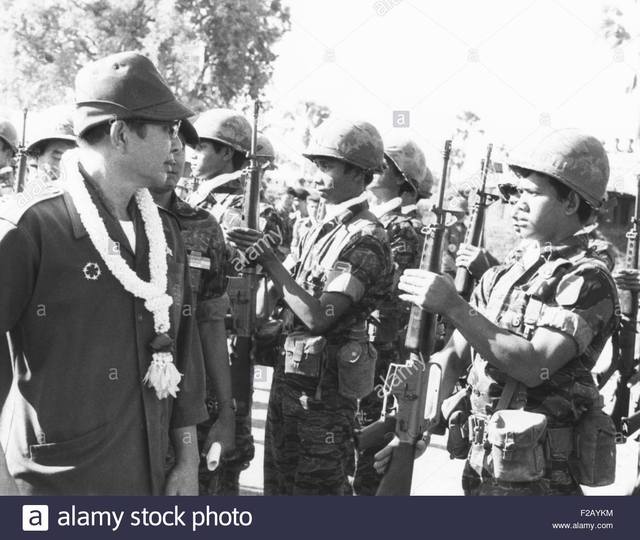

▲パウチ部隊章の使用例。ロン・ノル大統領の閲兵を受ける第7歩兵旅団群 [カンボジア, 1973年11月]

アメリカ軍MACVハンガーバッジ

こちらは自分用ではなく、友人にプレゼントするため作りました。

刺繍パッチを塩化ビニルシートと牛皮でパウチ(ミシン縫い)したタイプです。

ちなみに中のMACVパッチは実物です。

もう10年近く前だと思いますが、今は亡き友人に、知る人ぞ知る個人経営の小さな古着屋を紹介してもらいました。その店の商品はビンテージのアメカジがメインなんですが、同時に大戦~ベトナム期の米軍払い下げ衣類・個人装備・徽章も乱雑に置かれています。しかも店主的にはアメカジしか興味ないので、それらの軍装品は捨て値。

僕は個人装備を買ったついでに、まだ紐で束ねられたデッドストックの米軍MACVパッチが置いてあったので、「これ1枚ください」と言いました。すると店主のおじさんが「紐を解くの面倒くさいから全部あげる」と言って、一束(十数枚)丸ごと1枚分の値段で売ってくれた、と言うか押し付けられました。その中の1枚が今回使用したパッチです。

あのおじさんも大雑把だけど、こんな腐るほど大量にパッチを作りまくって余らせる米軍も、どういう計算でパッチを発注してるんだか謎です。

2021年12月07日

100均ポケットCS その2

前回ベース色の塗装までやったので、自分で作った印字デカールを貼り付けます。

以前M7A2 CSガスに貼ったデカールはハイキューパーツ 家庭用インクジェットプリンターデカール用紙に印字されたものでしたが、今回XM58を製作するにあたってデカール用紙を注文しようとした時にちょうど品切れだったので、代わりにオリデカ インクジェットデカールを初めて使ってみました。

ハイキューパーツ同様、このオリデカもインクジェットプリンターで印刷後、インクが水に溶けださないよう表面にクリアーをエアブラシで吹く必要があります。

そして貼り付け。

デカールが一部汚くなってるけど、これは僕のミス。一応、満足いく仕上がりになりました。

おまけ

XM58用デカールを印刷するついでに、M67フラググレネード用のデカールも作りました。

貼り付けるのは、これまた以前作ったサンプロ製弾体に実物M69訓練手榴弾のヒューズ・レバーを取り付けたM67です。

しかし透明タイプのデカールは下地が思いっきり透けるので、下地が暗い色だとこんな感じ。ほとんど意味ないですね。

これが上手くいったらコストコ製の弾薬箱にもデカールで印字を再現しようと思っていましたが、ちょっと無理そう。

実物の手榴弾や弾薬箱は専用のゴム印で印字しているようですが、そこまでは作ってられしないなぁ。

やるとしたら、ステンシル+隙間を筆塗りしかなさそうです。めんどくさぁ・・・

2021年12月06日

100均ポケットCS

『100均ミニスモーク』に続く手作りグレネード第2弾。

今回はXM58 ポケットCSグレネードです。

XM58は、採用当初こそ米軍SOG傘下の特殊部隊にのみ試験的に配備されていましたが、その実地試験で有用性が認められたため、1970年代に入るとベトナム軍やクメール軍の一般部隊にも支給される、ありふれたCSガスになりました。

▲サスペンダーにXM58を吊り下げるベトナム共和国軍地方軍の将校(スンロク, 1975年)

今回XM58を作ろうと思ったきっかけは先日、家の引き出しの中に、過去に何かで使った残骸と思しきサンプロ製手榴弾のヒューズ・レバーだけが残っているのに気付いた事でした。

さらに、前々からコスプレ用にXM58グレネードが欲しかったので、このヒューズ・レバーを再利用すべく、100円ショップのキャンドゥに走りました。

そこで見つけたのがこちらのスプレーボトル。

これをカッターで切ってセロテープで仮組すると・・・

オーケー、サイズぴったり。

エポパテで形状を整えて、ヒューズを内側からネジ留めして

塗装。

G&G製M18スモークをM7A2 CSガス風に塗りなおした時と同様、Mr.プライマーサーフェイサー1000 スプレー(グレータイプ)の色がCSガスグレネードにぴったりなので、本体色はこのサーフェイサーだけで再現します。

次は自家製デカールで赤い印字を再現しますが、まだデカールが出来上がってないので、次回に続きます。

おまけ:自作塗装台

これまで何かを塗装をする際は、ベランダに段ボールを敷いていたのですが、段ボールを屋外に置いておくと湿気を吸ってグニャグニャに変形してしまい使いにくかったので、耐候性のある塗装台を作ってみました。

当初はバーベキュー用の金網をベニヤ板に取り付けようと考えていましたが、ホームセンターをうろうろしていたら、良いものを見つけました。

農作物の苗を育てるセルトレイです。この四隅を真鍮線でベニヤ板に取り付けて完成。

同じセルトレイですが、取り付ける向きを上下分けているのがミソです。

穴の開いている方(上下逆さま)は、割り箸を挿して塗装物を立てて乾燥させることができます。

格子状の方は、ある程度大きい面積の物を塗る時の土台となります。

2021年11月11日

グリースガンいぢり その4:完成

ようやく最後の工程である塗装に入ります。

この機会に、トイガンの塗装についてインターネットで他の人の作例を検索してみたところ、下地に染めQのミッチャクロンマルチ、塗料にインディのパーカーシールを使っている方が多かったので、僕も真似して、これらの塗料を初めて使ってみました。

僕はかなりせっかちな性格なので、ぱっぱと大雑把に塗り進めたのですが、それでも評判に違わぬ仕上がりとなりました!こりゃすごい!

ビフォーアフター

塗料のおかげでだいぶ雰囲気が良くなりました。

表面は磨いていませんが、使っているうちに自然に擦れや傷ができるでしょうから、これにて完成とします。

お疲れさまでした。

おまけ

去年オークションで入手した個人製作・フルスクラッチのMAT-49電動ガンの塗装がだいぶ剥げてきたので、ついでにこちらもパーカーシールで再塗装しました。

過去にはガレージガンワークスから、かの有名なソシミ電動ユニット入りMAT-49が発売されていましたが、僕がフランス装備に興味を持ったのはつい最近のことなので、その時には既にガレージガンワークス製は入手困難となっていました。

なのでジャンク品でもいいからどこかにMAT-49が転がってないものかと何年も探していたところ、こちらのフルスクラッチMAT-49に出会うことができました。なんと中にはマルイ電動スコーピオンSMGのユニットが仕込んであります。言わずもがな射撃性能は段違い。

さらに最近は別の人(チェコ人らしい)が設計した、マルイVer.3メカボックスが組み込み可能なMAT-49の3D出力用データもダウンロード販売されているようですね。

ただ、これくらい各パーツのサイズが大きいと3D出力する価格もけっこう高く、またせめてストックだけは金属製じゃないと強度的に不安ですが、金属を3D出力するのは不可能ではないにせよかなり値段が張る加工なので、まだ二の足を踏んでいます。

いつかネタ切れになった外国のエアソフトメーカーやデニックスが、何かの間違いでMAT-49を作ってしまうことを願って止みませんが、それまでは手持ちのこの銃を大事に使わせていただきます。

2021年11月10日

グリースガンいぢり その3

前記事

グリップに続いて、ハドソンは省略してしまった細部の形状も(あまり拘りないので大体で)作成。

ダストカバーのリベット

M3サブマシンガンはダストカバーを開けた状態がカッコいいと思うのですが、これを再現するには、ダストカバー内側のボルトストップ/セーフティと、レシーバー側のボルトまで再現する必要があり、かなり大仕事なので今回は諦めました。(そこまでするならガスブロやモデルガンを買ったほうが早い)

レシーバー右側のピン2個

レシーバー前端の溶接跡とバレルラチェット

バレルラチェットはアルミ板をカットしたもの。溶接跡はエポパテを細く伸ばして貼り付け、その表面を割り箸でグリグリ擦って不規則な模様を付けました。

なお実銃ではバレル基部の加工はセレーション(並行の溝)ではなくチェッカリング(格子状の溝)ですが、それを自力で再現するのはかなり大変なので、そのままにしています。

ボルトガイドロッド後端、スリングスイベルのボルト穴埋め

このボルトガイドロッドはBB弾を半分に切ったものです(笑)

これにて形状修正は完了。塗装に進みます。

2021年11月08日

グリースガンいぢり その2

前記事『グリースガンいぢり その1』

とりあえずグリップの修正はこれで完了です。

ハドソンの外部ソース式グリースガンは、グリップの滑り止めの形状を、本来は凹形状(へこみ)のところを誤って、逆に凸形状(盛り上がり)で作ってしまっています。

これを修正するため、まず凸部分をニッパーで切除。

そして凸形状だった部分にハンダゴテの先っちょを押し当て、溶かして凹ませる。

溶けてクレーター状になった部分をナイフで切除し、サンドペーパーで平らにする。

追記

やっぱり穴が小さすぎて気に食わないので、3mmのドリルで穴を広げました。

その上にタミヤセメントを厚く塗布して、穴の中にたまった削りカスごと溶かして固めてしまいます。

うん、いい感じになったと思います。

おまけ:ラーメン二郎の旅

今年の9月からラストスパートかけて、今まで行けていなかった店舗に遠征してきました。

札幌店

京都店

千葉店

これで、長期休業中の立川店を除く、全ての店舗で食べる事が出来ました。

移転した前後も含めると、足を運んだ店は計47か所になります。

足を運ぶ前に閉店してしまった店舗もあるので真の全店制覇とは言い難いけど、とりあえず行ける範囲では行き終えました。

でも、今年中に新店のひたちなか店がオープンするらしいので、またラーメンのためだけに遠出する羽目になりそうです。

2021年10月19日

グリースガンいぢり その1

先日、いにしえのハドソン製外部ソース式M3A1サブマシンガンを入手しました。

箱の「俺の心をブチ抜いた強烈パワーに脱帽」の謳い文句に、80年代へのノスタルジーを禁じ得ません。

世の中にはガスブロに電動、モデルガンなど様々なグリースガンのトイガンが存在しますが、僕はグリースガン自体には大して思い入れは無く、コスプレ用のデコガンとして欲しかっただけなので、値段が一番安い(そして外見も安っぽい)外部ソース式をあえて購入しました。

しかし、いくら安物とは言え、どうせグリースガンを使うなら、どうしてもセットで欲しかったのがM9フラッシュハイダー。

とは言え、M9の実物は良いお値段するし、国内ではレプリカも売ってないので、3Dプリンターで自作する事にしました。

まず、M9の正確な寸法は分からなかったので、ネットで拾ったこの目盛付きの写真からおおよその寸法を割り出しました。

Autodesk Fusion 360で3Dデータを作成。

最初は、ハイダー後端を締め上げる蝶ナットは市販品を使い、実物通りの方法で銃側のバレルに固定しようと考えていましたが、よく見ると形状が市販品とは全然違かったので、見た目の再現度を優先し、蝶ナットおよびブラケットはハイダーと一体成型のダミーとしました。

なお3D出力に際し、以前AR-15モデル601の各パーツを作った時はナイロン素材を使いましたが、今回は試しに、MJF(マルチジェットフュージョン)方式のPA12GB(ポリアミド12ガラスビーズ)という素材を使ってみました。

そしてDMM.makeさんに注文して5日後に到着。

PA12GBは素材の性質上それなりにザラつきはあるものの、それでもナイロンよりはきめが細かい気がします。粗めのサンドブラストみたいな感じです。

ナイロンの時は全体に溶きパテを塗ってペーパーがけする事でザラつきを隠そうと頑張ってたけど、これならサーフェイサーと塗料だけでもいいかもしれません。(自分自身がどの程度のザラつきを許容するかによりますが)

さっそく銃に仮組み。

ウヒョー!!一気にカッコ良くなった!

それではこれから、グリースガン本体のディテールアップに進んでいきます。