2023年07月02日

デンクロVer.3:ナムドン1964

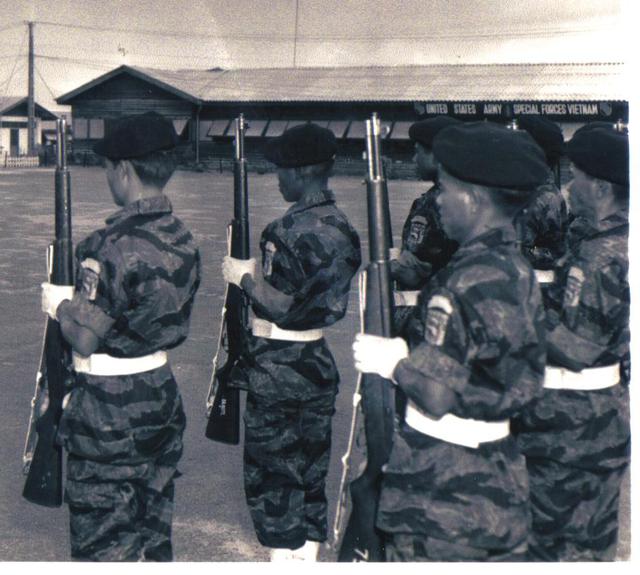

昨年10月の第2回に引き続き、第3回目の『DANGER CLOSE 196X』に参加してきました。

今回はなんと、特殊部隊マニア以外には無名な、1964年の『ナムドンの戦い』がテーマだそうです。

CIDG好きな僕としては願ってもないチャンスなので、戦いの舞台となったナムドン特殊部隊キャンプに駐屯するCIDG部隊=ナムドンCSF(キャンプストライクフォース)役で写真撮影に混ぜてもらいました。

ナムドンCSFと、CSFを指揮するアメリカ軍特殊部隊(グリーンベレー)、ベトナム軍特殊部隊(LLĐB)

ベオガム迷彩がこれだけ一堂に会するのは、1964年という設定ならでは。いや眼福。

(一応ベオガムは1960年代末までCIDGで使われましたが、60年代後半に入るとタイガーストライプの方が圧倒的多数になります)

会場で、ナムドンCSFを構成していたのはどの民族だったのか?とご質問いただいたのですが、事前の勉強不足で回答する事ができなかったため、こちらで改めて考えてみました。

まず、CSFを擁する特殊部隊キャンプは、その地域に住む住民を家族丸ごとキャンプに移住させ、武装村落化したものなので、CSFの構成員はその地域を地元とする住民となります。(ベトナム北部出身のヌン族傭兵を除く)

※1975年以降はベトナム共産党政権による少数民族への弾圧、強制移住などで彼らの住む範囲が大きく変わったため、民族分布図は1975年以前のものである必要があります。

1970年版の民族分布図と、キャンプ・ナムドンの位置

実際には、各民族の住む地域がこの図の通り綺麗に線引きされている訳ではないのですが、少なくともキャンプ・ナムドンのあった場所はカツ(KATU)族が多く住む地域である事が分かりました。

僕はこの日、イベントの大半を手作りのジャライ族衣装を着て過ごしたのですが、同じデガでもマレー・ポリネシア系のジャライ族と、モン・クメール系のカツ族では言葉も民族衣装も全然違うので、ナムドンの再現としては間違いでした。

同じ1964年の、別の特殊部隊キャンプ(プレイク周辺)とお考え下さい。

2023年06月25日

ダクラク省の争乱とデガ運動の旗

※2023年6月26日

ベトナム公安省および複数のメディアは、去る2023年6月11日早朝、ダクラク省クークイン地区エアティウとエアクトゥルの2つの都市の人民委員会本部が武装集団によって襲撃され、警察官や人民委員など合わせての9名のベトナム人が死亡、3名が負傷したと発表しました。

治安当局は当初からこの襲撃を、中部高原に住む少数民族デガの武装組織による反政府テロと断定し、その後6月23日までに84名のデガの容疑者を逮捕、多数の武器弾薬に加え、FULRO(フルロ)の旗を押収したと発表しています。

▲今回の襲撃を行ったとされるデガの武装組織 (写真:Thời báo.de)

掲げている旗は現在の各地のデガ系団体で用いられているデガ諸民族の統一旗。ベトナム共産党政府はこの旗を『FULRO旗』と見做していると思われる。

▲公安省の実行部隊に逮捕されたデガ武装組織のメンバー (写真:Báo Công An Nhân Dân)

中部高原では2001年と2004年にもデガによる大規模な反政府デモが発生しました。その際デモ隊は、ベトナム人が中部高原から退去する事を求め、これが受け入れられない場合「デガは郷土を守る為、ベトナム政府に対し戦争を開始する」と宣言していましたが、あれから19年の時を経て、ついに武力闘争が現実のものとなってしまいました。

死人が出ている話ですし、今後ベトナム政府は一般市民を含むデガ全体への大規模な報復、締め付けを開始するでしょうから、引き続き情勢を注視していきたいと思います。

なおデガを含む中部高原少数民族の独立運動組織は幾度も瓦解と再建を繰り返しており、常にFULROという組織が存在していた訳ではありません。現在ベトナムでFULROと言う場合、それらは一般的に、中部高原少数民族がベトナム人政府からの自治・独立を目指して、1945年から現在に至るまで80年近く続けている一連の抵抗運動の総称、いわゆる『デガ運動』、『FULRO運動』、あるいは『FULRO闘争』全体の事を指します。

その中で、20世紀後半にデガ運動を牽引した各組織の概要と旗は以下の通りです。

PMSI (南インドシナ・モンタニャール国) 1946~1955年

第一次インドシナ戦争開戦直後、フランス人兵士の人員不足が深刻化していたフランス軍は、デガを含むベトナム領内の少数民族をフランス連合軍の兵力として活用するとともに政治的にフランスの勢力下に置くため、1946年、中部高原のデガに対し『PMSI (南インドシナ・モンタニャール国)』という広大な自治区を設定し、ベトナム人政府から独立させた。この自治区は1950年に『皇朝疆土』と名前を変えつつ、フランスの後ろ盾をもって1955年まで存在した。

この時期、デガはフランス軍の指揮下で第4ベトナム師団を構成した。

(過去記事参照)

BAJARAKA(バジャラカ)運動 1958~1964年

ラーデ族のイーバム・エニュオルを指導者とする、デガ諸民族からなる初の統一的な政治運動組織。BAJARAKAの名は運動の中心となったバナール族、ジャライ族、ラーデ族、コホー族の頭文字から。

南ベトナムのゴ・ディン・ジェム政権に対し自治権を要求する運動を1958年に展開する。しかし、まもなくイーバムら幹部は政府によって逮捕され、イーバムは以後6年間投獄される。

しかし1961年、イーバムの腹心であるネイ・ルェット(ジャライ族)が釈放され、ルェットはその後アメリカ大使館USOM代表ジョン・アルバートソンの下でデガ語通訳として働き、アメリカ大使館とのコネクションを形成する。また同年、米軍がCIDG計画を開始すると、BAJARAKAの構成員の多くがCIDG兵士として米軍の指揮下に入る。

FLHP (中部高原解放戦線) 1964~1968年

1964年にイーバム・エニュオルが釈放されると、デガ指導部(旧BAJARAKA)は再びイーバムを指導者とし、FLHP (中部高原解放戦線)を結成、同時に他の少数民族との連合組織であるFULROに参加する。

以後、兵力・政治力共にこのFLHPがFULROの中心勢力となる。

FULRO(被抑圧民族闘争統一戦線) 第1期 1964~1968年

クメール王国軍のレ・コセム大佐(チャム族)の呼びかけによって1964年に結成された、デガ(FLHP)、チャム族(FLC)、クメール族(FLKK)の3派連合組織。総司令官にはFLHPのイーバム・エニュオルが就任した。

米軍のCIDG計画により武器と資金源(米軍からの給与)を得た事で、1964年に南ベトナム政府に対する大規模な反乱を実行する。(米軍は反乱を予期していなかった。そもそもFULROは、南ベトナム政府へのサボタージュを目的としてレ・コセム大佐がシハヌークおよびロン・ノル将軍に提案、許可を得た破壊工作であった)

この反乱に対し南ベトナム政府はFULROの徹底的な掃討、CIDGの解体を行おうとしたが、CIDGを兵力として活用したい米国の圧力に南ベトナム政府は屈し、FULRO幹部が司令部をカンボジア領内に移動しただけで、CIDGは引き続きFULROの公然組織として存続した。その後も米軍はCIDGを重用するとともに、南ベトナム政府に対し少数民族との和解を求めたため、1960年代末には南ベトナム政府が譲歩し、中部高原におけるFULRO・デガによる自治容認、民族融和政策を行った事で政府と少数民族の関係は改善する。

しかしFULROのスポンサーであるクメール王国(シハヌーク政権)の目的はデガの自治などではなかったため、クメール側の真意に気付いたイーバム・エニュオルおよびFLHPは1968年、クメールの統制下から離反し、FULROは事実上解散する。

なお、レ・コセム大佐の配下にあったFLC(チャム族)系およびFLKK(クメール族)は、その後正式にクメール国軍にFULRO大隊として編入される。

FLPMSI (南インドシナ・モンタニャール国解放戦線) 1968~1975年

FULROから脱退したイーバム・エニュオルおよびFLHP系勢力が1968年に結成。

しかしクメール政府はFLHPの離反を許さず、イーバムはクメール王国軍情報部に拉致され、以後プノンペン市内に7年間軟禁される。

その間、南ベトナム政府の民族開発省長官となったネイ・ルェットは、カンボジアで軟禁状態にあるイーバムと連絡を取り合い、アメリカ大使館に援助を求め続けたが、結局アメリカ政府がFLPMSIを支援することはなかった。

FULRO(被抑圧民族闘争統一戦線) 第2期 1976~1992年

1975年にクメール共和国、ベトナム共和国政府が相次いで共産主義勢力に打倒され、デガ指導者イーバム・エニュオルはプノンペン市内でクメール・ルージュによって処刑される。ベトナムではベトナム共産党政権によるデガへの民族浄化が開始された事で数万人のデガが難民となり、多数の死者を出しながらカンボジア領へ避難した。しかし避難先のカンボジアでもポル・ポト政権による少数民族への虐殺が行われており、難民たちはベトナム・カンボジア双方による迫害から逃れるため、人里離れたモンドルキリ州のジャングルの奥地に潜伏するしかなかった。

このモンドルキリ州での避難生活の中で、デガ(旧FLPMSI)を中心とする少数民族たちは新たに加わった難民と結束し、再び2万人規模のFULROを再結成する。

これに目をつけたアメリカCIAは、またしても彼らを共産主義に対する戦力として利用するためFULROに近付き、支援を約束した。これを受けて、かつてCIDG計画でアメリカ軍と共に戦った彼らはCIAを信用し、アメリカによる支援を信じて再びベトナム政府へのゲリラ戦を開始する。

しかし、結局CIAが彼らに対し支援を行うことはなく、一度ならず二度もアメリカに見捨てられた彼らに対し、ベトナム軍は徹底的な掃討を行う。さらにベトナム軍のカンボジア侵攻、FULROの内部分裂によって組織は壊滅状態に陥り、最終的にはベトナム・カンボジア軍による追撃から逃れるためジャングルの奥地に逃げ込み、そこで政権を追われたポル・ポト派と共に山賊のような状態で潜伏する事となる。

その後、ベトナム軍のカンボジア撤退によってカンボジア和平が成立し、1992年にUNTAC(国際連合カンボジア暫定統治機構)による武装勢力の武装解除が始まると、抗戦に疲れ果てたFULROは国連による難民認定と国外脱出を条件にUNTACに対し降伏。この知らせに、かつての戦友である米軍グリーンベレーが応え、グリーンベレーの本部があるノースカロライナ州フォート・ブラッグ基地周辺に約400人のFULRO(元CIDG)兵士とその家族が移住した。

▲FLHP旗とデガ指導者イーバム・エニュオル

▲FULRO旗(第1期)を米兵に見せるFULRO / CIDG兵士 (ベトナム共和国,1964年)

▲FLPMSI旗を持つ構成員と米兵 (ベトナム共和国クアンドゥック省, 1969年9月)

▲FULRO旗(第2期)を掲げる構成員 (カンボジア・モンドルキリ州, 1992年)

関連記事

Posted by 森泉大河 at

06:51

│Comments(0)

│【インドシナ少数民族】│1954-1975│2010年代・現在│News!│1975-1989│DSCĐ/CIDG計画│FULRO│デガ

2021年11月02日

まったりお食事&撮影会

※2021年11月9日更新

よく歳を取ると一年過ぎるのが早いと言いますが、今年は特にそう感じます。

以下、10月末にやった撮影会の写真です。

その1 クメール陸軍 猟兵大隊(1970年)

その2 ベトナム陸軍 国境レンジャー大隊(カンボジア領内 1970年)

おまけ 背景合成

その1 クメール陸軍 猟兵大隊(1970年)

クメール共和国(=ロンノル政権)成立、カンボジア内戦突入直後の1970年頃の軍装っぽくしました。

すでにアメリカから供与されたM1ヘルメットやタイガーストライプを着用していますが、武器や個人装備はクメール王国(=シハヌーク政権)期から使っている中国・ソ連製です。

その2 ベトナム陸軍 国境レンジャー大隊(カンボジア領内 1970年)

同じく1970年、それまでベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)の傘下にあったCIDGキャンプストライクフォースが、LLĐBの解散に伴い陸軍レンジャー部隊(BĐQ)に編入され、『国境レンジャー(BÐQ Biên Phòng)』へと改名されます。

この改編と並行して、キャンプストライクフォース/国境レンジャーは1970年4月から開始されたカンボジア進攻作戦へと投入され、カンボジア領内でベトナム共産軍やクメールルージュ(カンボジア共産軍)と戦いました。

この当時、国境レンジャーの軍装はCIDG時代の物を引き続き使っていましたが、その後すぐに政府軍からホアズン(ARVNリーフ)迷彩服などが支給され、見た目は一般の(キン族で構成された)レンジャー大隊と同一になります。さらに1973年には『国境レンジャー』という名称も廃止され、正式にレンジャー部隊の一部となります。

服は上のFANKと使いまわし。だって実際同じもの着てるんですもん。

その他 ベトナム陸軍第7歩兵師団、レンジャー、人民自衛団、国家警察

僕は上の2つしか着ませんでしたが、友人たちはいろいろ着ていた(と言うか前日までテーマを決めていなかった)ので、みんなの写真を加工。

おまけ 背景合成

僕は行っていないイベントだけど、友人たちの写真を加工たので、ついでに公開。

空軍付き憲兵隊の再現はおそらく日本初じゃないでしょうか。

2021年03月12日

調査中のインシグニア① 共匪防衛パッチ

調査中なので、まだ正体がよく分かっていないベトナム軍のインシグニアについてです。

本当はちゃんと調べがついてから発表したいのですが、なかなか情報が集まらず行き詰っているので、情報提供を呼びかけたく記事にしました。

このパッチは米陸軍特殊部隊のヴァーノン・ギレスピー大尉も着用していた事から、デザインだけは有名なのですが、実はその詳細はよく分かっていません。

なおパッチの上下端に入る文字には、少なくとも二種類のバリエーションがあった事が知られています。

左:CHỐNG CỘNG PHI (反共匪)/BẢO-VỆ QUYỀN TỰ-CHỦ (自主権防衛)

右:DIỆT CỘNG PHI (滅共匪)/BẢO-VỆ TỔ-QUỐC (祖国防衛)

※カッコ内は日本語訳

このように文言は若干異なるものの、「CỘNG PHI(共匪)」と「BẢO-VỆ(防衛)」の部分は共通なので、以下便宜的に「共匪防衛パッチ」と呼びます。

この共匪防衛パッチは長年、ほとんど『ギレスピー大尉が着けている』という部分でしか注目されてきませんでした。

なので当時ギレスピー大尉が第2戦術区ダルラク省内のCIDGキャンプ、ブォンブリェン基地(Căn cứ Buôn Briêng)を担当していた事から、共匪防衛パッチは「CIDG(の何か)」や「ダルラク省CIDG」のパッチと呼ばれてきました。

疑問

しかし僕は、この通説について前々から疑問に思っていました。

・・・これ、本当にCIDGなの?

共匪防衛パッチのデザインを、ブォンブリェン基地が存在した1964年5月~1965年9月と同時期に、同じ第2戦術区内に存在した他のCIDGキャンプのパッチと比べてみても、共匪防衛だけはその意匠がかなり異なるように見えます。

※下段の西暦はその基地が存在した期間であり、パッチが使用された時期と必ずしも同一ではない。

一部例外はあるものの、60年代前半から1970年のCIDG計画終了まで、CIDGの部隊章に使われるモチーフは多くの場合『虎』でした。

また大半のCIDGパッチに入る基地の名前も、共匪防衛パッチには入っていません。

そして何より、共匪防衛パッチに描かれている人物が被っているノンラー(葉笠)は、ベトナムの支配民族であるキン族の庶民・農民の象徴であり、CIDGを構成する少数民族、特に中部高原のデガ(南インドシナ・モンタニャール)諸部族がノンラーを被ることはほとんど無いのです。(なお1975年以降は共産党政権下でキン族への同化政策が強行され少数民族固有の文化は衰退しつつあるので、デガも単に安い日傘としてノンラーを被ることがあります)

このように共匪防衛パッチには、CIDGの部隊章としては不自然な点が多数あり、通説をすんなり受け入れる事は到底できないのです。

一方、ノンラーを被った民兵のデザインから連想されるのが、ベトナム共和国軍の指揮下にある、共産ゲリラからの自衛・自警を目的とする民兵組織『人民自衛団(Nhân Dân Tự Vệ)』です。

▲人民自衛団の徽章

ノンラーを被った民兵の意匠が描かれている。

▲ノンラーを着用する人民自衛団の女性団員(1968年フエ)

この黒アオババ(通称ブラックパジャマ)+ノンラーの組み合わせは、ハリウッド映画において典型的なベトコンゲリラの服装として描かれていますが、実際には黒アオババは政府側民兵の制服でもあり、決してベトコンの象徴ではありません。

なお、ノンラーは伝統的に(キン族の)庶民の象徴であるためパッチのデザインに採用されましたが、実際の活動時にはもっと実用性の高い軍隊式のブッシュハットやキャップが着用されました。

このように、共匪防衛パッチのデザインは、少数民族主体のCIDGよりも、キン族を主体とした人民自衛団にふさわしい印象を受けます。

ではなぜCIDGキャンプを担当する米軍将校が、キン族民兵を示すデザインのパッチを着用しているのでしょうか?

仮説

その答えとして、僕は「少なくとも1960年代中盤まで、CIDGは人民自衛団の一部として扱われていたのではないか」と推測しています。

米軍側呼称『Civilian Irregular Defense Group(通訳「不正規民間防衛隊」)』は、ベトナム語では『Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu(民間戦闘部隊)』と呼ばれていました。

つまり構成員が少数民族かキン族かの違いこそあれ、CIDG・人民自衛団のどちらも基本的には、民間人で構成された民兵なのです。

1961年に米国がCIDG計画を開始した当時、ベトナム共和国政府はすでに人民自衛団を始めとするキン族による民兵組織を保有していました。

一方、ベトナムでは南北どちらの政権でも、少数民族への差別・圧政が敷かれており、少数民族はほとんど自国民とは見なされていませんでした。そのため政府としては、反乱の危険性がある少数民族に武器を持たせる事などもっての他であり、第一次インドシナ戦争中にフランスによって組織され、後にベトナム国軍に編入されたモンタニャール大隊も、1955年のフランス連合脱退後、すぐさま解体されていました。

ところが、最大のスポンサーであるアメリカが、フランスのように少数民族を戦力として活用したいと言い出したのです。軍事・経済の両面でアメリカからの支援に依存していたベトナム政府は不本意ながらこれを承認せざるを得ませんでした。(そして実際にCIDG計画開始から3年後の1964年、ベトナム政府が懸念した通りCIDGによる大規模な武装蜂起『FULROの反乱』が発生し、短期間ながら民族紛争に発展します)

こうして少数民族が米軍によって懐柔されCIDGとして武装化されていく訳ですが、CIDG計画の目的は国境付近に住む少数民族自身にベトコンの侵入を阻止、掃討させる事であるため、兵士は毎日家族の住む自宅に帰り、地元を離れる事はありません。その有り様は民兵そのものです。

またベトナム政府としても、本心では少数民族を二等国民以下と見下していながらも、対外的には一応ベトナム国民なので、CIDGは『ベトナム国民で構成された民兵』という事になります。つまりCIDGは、構成民族や指揮系統以外の面では既存の人民自衛団と同じ形態の組織なのです。

また人民自衛団の構成員は、必ずしもキン族でなければならないという訳ではありません。キン族以外が人民自衛団に編入された例として、主に中国人(漢族)で構成された武装組織『海燕(ハイイェン)』があります。海燕は中国共産党による弾圧を逃れ、1959年にベトナムのカマウ半島に集団移住した中国キリスト教難民(元国民革命軍兵士を多数含む)が村落防衛のため結成した自衛組織です。(過去記事『グエン・ラック・ホア神父』参照)

つまり元から国内に居た少数民族ですらない、外国人(ただし政府から市民権は与えられている)の組織であっても、人民自衛団に編入された例があるという事です。無論、ベトコンに対抗する政府側戦力であり、政府の指揮監督下にあるという事が必須条件ですが。

以上の点から、僕は以下のように推測します。

・共匪防衛パッチは人民自衛団内の何らかの徽章である。

・CIDGは形式的には人民自衛団の一部とされていた。

・それ故、共匪防衛パッチはもCIDG関係者にも着用された。

とは言えまだ史料による裏付けは得られていないので、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非お教えください。

Posted by 森泉大河 at

15:14

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│NDTV/人民自衛団

2020年11月14日

11月の教練会および撮影会

①第2回ヴァンキェップ訓練センター教練会

第1回から1年半も間が空いてしまいましたが、第2回教練会を開催しました。設定は前回と同じく1970年頃のベトナム共和国軍ヴァンキェップ訓練センターにおける地方軍新兵教育です。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

②ベトナム陸軍空挺師団(1969~1971年頃)

7月に行った動画撮影会に引き続き空挺師団で集まりました。ただし前回はマウタン(テト攻勢)中の1968年という設定でしたが、今回はそれより少し後の1969~1971年頃を想定しているので、パステルリーフ(レンジャー・エアボーン)迷彩服や、M1967個人装備も織り交ぜています。

③ベトナム陸軍歩兵およびバオアン(1951-1953年頃)

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

なお、この他にもトゥドゥック歩兵学校の士官候補生という設定でも写真を撮ったのですが、後日、ベテランの方々から考証間違いを指摘(というか陰口)されたので、今回の写真はお蔵入りとします。

他人の粗探しをしては悪辣な言葉を放ち悦に入る小人が多ければ多いほど、我々は都度それを修整し、より完璧に近づいていく。他人を嘲笑う事で自分の惨めな人生を慰め、もうすぐやって来る死という現実から目をそらす哀れな老人たちに感謝しよう。

2020年07月11日

シルク織りパッチ改造

すでに数年前にはほとんどのインシグニアを作成、縫い付け終わっていたのに、1枚だけ手に入らないパッチがあり作成途中になっていた服がありました。目標としている服の設定は、1967~1968年頃のベトナム陸軍第5マイクフォースです。

第5マイクフォースのパッチはレプリカが沢山販売されているのですが、僕が欲しいのは上側に"MIKE FORCE / AIR BORNE"のタブが付いていないシンプルな細身タイプのシルク織りパッチであり、この仕様は何年も探しましたが、いまだにレプリカが製造された事はない模様です。

市販のタブ付きタイプのレプリカ(左)とシンプルタイプの実物(右)

※その他のマイクフォースの部隊章については過去記事『続・マイクフォースのパッチについて』参照

恐らく今後もシンプルタイプのレプリカが発売される見込みは無いので、自分で作る事にしました。

とは言え、シルク織りパッチを業者に頼む場合、数百枚単位で作る事になりますが、そんなに作ったところで誰も買わないのは目に見えているので、あくまで自分用として、市販のタブ付きタイプのレプリカをベースに改造しました。

最初は余分な部分をマジックで塗ろうとしましたが、思った以上にインクが滲んだので却下。

次に、必要な部分のみマスキングテープで覆って、その外側をスプレーのつや消しブラックで塗りました。

思い付きでやった割には上手くいったと思います。

さらに弩(石弓)の弦の部分もマスキングしてスプレー塗りし、あとはいつも通り裏地をあてて服に付いつけました。

なおシンプル細身タイプでは、米軍から授与されるAIR BORNEタブは後付けとなります。

今回の改造品(左)、実物(右)

ぱっと見、違和感なく仕上がったかと思います。

あくまでインチキな改造品ですが、無い物ねだりしてても始まらないので、とりあえずは形になって良かったです。

こうして念願の第5マイクフォース一式が完成!

服はMASHのシルバータイガー。ベレーはメーカー不明。

胸の徽章は昔作った自作のCIDG階級章です。

マイクフォースと言えばエアボーン、ヘリボーンによる強襲任務に特化した空中機動CIDG部隊として有名ですが、中でも第5マイクフォースは1967年4月のハーヴェスト・ムーン作戦、翌5月のブラックジャック作戦という二つの作戦において、計800名以上が戦闘空挺降下を行った実績を持つ、ベトナム戦争を代表する空挺部隊の一つでもあります。

過去記事『ベトナム空挺の降下作戦1955-1975』参照

▲降下訓練中の第5マイクフォース隊員(1967年頃)

最終的な目標はこのスタイルなので、残すはT-10パラシュートだけとなりました・・・

Posted by 森泉大河 at

18:43

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│自作グッズ│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│被服・装備

2020年06月02日

SOME SUNNY DAY その3

その3 1965~68年頃のCIDGキャンプストライクフォース

今回僕が着ている服は、『おもいでのダクツタイガー』でレストア・改造した、懐かしのタイガー・ストライプ・プロダクツ社製リプロ。

靴は民生品のフランス軍風ブーツ(黒)を、MDAP長丈黒キャンバスブーツっぽく改造したもの。

実は当日、スリングを自作したHT-1無線機も持参したのですが、うっかり車から降ろし忘れてしまい、写真にはほとんど写っていません。

なお実際には、1964~65年以降のCIDG部隊が着用する帽子は、タイガー戦闘服と同時に支給されるブッシュハットが圧倒的に多いのですが、今回はちょっと洒落っ気を出してベースボールキャップを被っています。

CIDG役をやる時はいつも悩むのですが、まず本来、考証的にはブッシュハットが正しいです。しかしいざブッシュハットを被ってみると、なんだか自分が「米兵のコスプレをしている日本人」に見えてしまうのです。

タイガーストライプは本来CIDG向けに生産された同盟軍支援物資であり、米軍SFやLRRP、レンジャー、SEAL隊員らはあくまで特殊作戦従事者だからという理由でこの非米軍被服の着用を黙認されていただけ(それでもMP的には気に食わない)なので、この服装を米軍のものと考えるのは本末転倒だと頭では分かっているのですが・・・

僕自身、この趣味の入り口は米軍LRRPであり、米兵役がやりたくてタイガーやインディジナスラックサックを買い揃えた訳で、その時に出来上がってしまったイメージは、こんなに長い事ベトナム軍装に浸かっているのに、いまだに払拭できていません。

このイメージ問題、そろそろ自分の中で決着をつけねばなりませんね。改めて自分自身納得のいくCIDG軍装を考えていきたいと思います。

2020年03月15日

いわゆる『CIAポーチ』とCISO製SMGポーチについて

今回は、日本では長年「CIAポーチ」と呼ばれ、欧米では「CISOインディジナス・マガジンポーチ」とも呼ばれる、このマガジンポーチについてのお話です。

このポーチはマニアの間で、米国CIAあるいは米軍CISOが、国外の友好(反共)勢力を軍事的に支援するための援助物資として設計し、沖縄等で生産されたものとして有名であり、ベトナム戦争期のアイテムとして扱われています。

しかし不思議な事に、僕はこのポーチがベトナム、あるいはどこかの戦場で使われている例を一度も見た事がないのです。マジで。(実は存在していて僕が知らないだけかも知れないけど、にしたって無さすぎです。)

一方実は、このCIAポーチに似ているけど、ちょっと形の違うSMG(サブマシンガン)用ポーチの使用例なら、ちらほら見られます。

写真:1962年頃のベトナム軍CIDG部隊

CIAポーチはM16の30連マガジンやAK-47のマガジンなどアサルトライフルのマガジンが入りそうな幅広のポケットを持っていますが、写真のポーチはSMGのマガジン専用のようです。

全体の形状から、有名な方のCIAポーチと無関係では無さそうなのですが、このSMGポーチが市場に出回る事は滅多に無いため、マニアの間でもその存在はあまり認知されていません。

そんな中、その貴重な現物を所有しているコレクターさんが写真を公開してくれたので、引用させて頂きます。

写真:Erich Neitzke氏コレクション

上の使用例と同型と思しき、革ストラップ留めタイプ。フランス軍のTAP50系マガジンポーチのように、ショルダーストラップが脱着式になっているようです。

写真:John Cummings III氏コレクション

こちらは上のSMGポーチを紐留めにした簡略版のようです。ショルダーストラップはCIAポーチと同じくナイロン製となり、また同じくストラップ自体が斜めに縫い付けられいます。

僕が思うに、CISOがベトナム戦争期に制作していたのはこちらのSMG用のポーチであり、現在CIAポーチとして知られる幅広ポケット(アサルトライフル用)のタイプは、第二次インドシナ戦争の末期あるいは終結後に製造されたもので、インドシナに送る機会を失い米軍の倉庫にデッドストック(死蔵)されていたものが、戦後サープラスとして民間に流れたのではと推測しています。

いや、CIAポーチもベトナムで使われているよ!と使用例をご存知の方、ぜひご一報下さい。

2019年10月13日

CIDG計画とFULRO(フルロ)

※2019年10月15日更新

最近、CIDGごっこを計画する中でフルロ(FULRO)の話が話題に上がった(と言うか僕が話したくて仕方なかった)ので、CIDGとフルロの関係を分かりやすく図にしてみました。

▲CIDGとフルロの大まかな関係を示した図(クリックでPDF開きます)

なお今回は触れませんでしたが、少数民族の自治・独立運動は1958年のバジャラカ運動が最初という訳ではなく、1945年には最初のデガ諸部族の連携組織が発足しており、もっと昔には、現在のベトナムの領土の南半分以上はチャンパ王国やクメール王国が支配していた場所なので、彼らが「少数民族」と呼ばれる事になるはるか以前から、この争いはず~っと続いてきたわけです。

また1975年以降も彼らの戦いは現在に至るまで続いています。このベトナム戦争の前と後の話は、まじめに書くとかなり長くなるので、またの機会に。

これまでのおさらい&よく見る誤解を訂正

・CIDG=デガ(モンタニヤード)ではない

CIDG計画には多数のデガ諸部族が参加しましたが、チャム族やクメール族、ヌン族など、デガ以外の少数民族も多く参加しており、また一部ではカオダイ教徒など、反政府的なベトナム人も参加していました。

・CIDG=フルロではない

フルロは長年ベトナム人から迫害を受けてきたデガ、チャム族、クメール族の三勢力の連合です。その目的はベトナム(この当時は南ベトナム)からの自治・独立です。彼らにとってこの戦いは積年の恨みが詰まった人種戦争であり、当初はベトナム人であれば南北に関係なく、一般市民すらも見境なく虐殺する過激な武装組織でした。なおそれまで大した反乱も越せなかった彼らがフルロを結成し、大規模な反乱を起こす事が出来たのは、米軍のCIDG計画の賜物でした。フルロ兵士はCIDG計画に参加する事で米軍によって訓練され、米軍から与えられた武器で武装し、米軍から支払われる給料がフルロの資金源となっていました。なのでCIDG=フルロではありませんが、CIDG計画無くしてフルロの活動は無かったと言えます。

一方、CIDGに参加していたヌン族は、中国国民党の影響下にある中華系の少数民族であるため、第一次インドシナ戦争では反共主義に基づいてベトミンと戦ったものの、ベトナム人との関係は悪いものではありませんでした。1954年に北ベトナムが失陥すると、約5万人のヌン族が南ベトナムに移住し、そのままサイゴン政府軍にヌン師団が創設されます。後に政争によってヌン師団長が解任された事でヌン族兵士はサイゴン政府に反旗を翻しますが、ジェム政権崩壊(1963年)後は再び良好な関係に戻ります。よってフルロに参加する事はありませんでした。

・フルロ=CIAの工作ではない

インターネットを見ていると、一部のベトナム人の間ではフルロは「ジェム政権を崩壊させるためのアメリカCIAの工作だった」と語られていますが、それは完全に間違いです。まずフルロが結成されたのはジェム総統がクーデターで暗殺されてから10ヶ月も後の事です。また当時CIDGを指揮していたアメリカ人たちは、言葉の壁から、自分の部下たちが秘密裏に米軍による軍事支援を利用して反政府ゲリラ組織を結成している事に気付く事が出来ませんでした。そして実際に1964年にフルロの反乱が起こった際には、CIAですらこの反乱の背後関係を把握できておらず、ベトコンまたはフランスの支援・扇動によるサボタージュ説が唱えられていました。

後に判明する事ですが、当時実際にフルロの組織化・反乱を支援してのは隣国カンボジアのシハヌーク政権でした。カンボジアとしては、クメール王朝時代にクメール領だった南ベトナムの領土を奪還する事を最終的な目標としており、その為に、ベトコンとの内戦を抱える南ベトナムを、内部からの反乱でさらに混乱に陥れる事を目論みました。そのためカンボジアは、CIDG計画によって南ベトナム領内の少数民族に武器・資金が流入した事を確認したうえで、少数民族に連携と反乱をけしかけたのでした。

ベトコンに参加したデガ勢力

1954年以来、南ベトナム政府に対する少数民族たちの要求は、主に自治権・民族自治区の設置(特にデガは、1946年にフランスが設定した「南インドシナ・モンタニャール国」の復活・ベトナムからの独立)でしたが、、同時に政治イデオロギー的には、ほとんどの少数民族は第一次インドシナ戦争以来、反ベトミン・反共産主義・反北ベトナムで一致していました。

しかし1958年のバジャラカ運動の失敗後、イーバムら運動の指導者を失ったデガの間では、今後の独立運動の方針について迷いが生じていました。そこに、北ベトナムの労働党が南ベトナム破壊工作として、南ベトナム領内の旧ベトミン・共産主義・民族主義勢力の再組織化(後の「南ベトナム解放民族戦線」)を1960年に開始すると、デガ内部の一部勢力は、ベトコン(労働党・解放民族戦線)が語る「勝利の暁には民族自治区が約束される」という白々しい口車にすがってしまい、約1,000名のデガが「タイグエン自治運動」を結成して南ベトナム解放民族戦線の指揮下に入りました。

しかしその兵力は微々たるもので、またベトコンははなっから少数民族に自治権を与えるつもりなど毛頭なかったので、この共産主義系デガ組織「タイグエン自治運動」がその後どうなったのかは、定かではありません。

もしその後の15年間、ひたすらベトコンの指揮下でアメリカやサイゴン政府軍、そして同胞のデガ兵士たちと戦い続けたとしても、その勝利の後に待っているのはベトナム共産党政権によるデガ自身への民族浄化です。

でも、もしかしたら、デガの同胞を大量に死に追いやっておきながら、自分だけはうまく共産党で出世して、戦後英雄気取りのデガも、もしかしたら居るかもしれませんね。

だって現に、現在のベトナム社会主義共和国には、そういうベトナム人が腐るほど大量に居て、そんな連中が戦後40年以上、独裁政権下で私腹を肥やし、ベトナム国家・国民を食い物にしているんですもの。

Posted by 森泉大河 at

18:31

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│【カンボジア】│DSCĐ/CIDG計画│FULRO│SF/グリーンベレー│ヌン族│デガ│チャム族│クメール王国│クメール共和国│【ベトコン】│南ベトナム解放民族戦線

2019年03月08日

続・右袖のパッチについて

過去記事『右袖のパッチについて』で、僕は「右袖にパッチを付ける部隊は私の知る限り、BĐQ(レンジャー)、TQLC(海兵隊)、そしてLĐ81 BCND(第81空挺コマンド群)の三部隊に限られていました。」と書きましたが、その後、他の部隊でも右袖パッチの使用例が見つかりましたので、前回書き忘れていた事も含めて、改めて記事にさせて頂きます。

BĐQ-BP (国境レンジャー)

前記事の中の『謎の組み合わせ』の項で、私はLLĐB(特殊部隊)パッチをつけているBĐQ隊員は、1960年代にCIDGキャンプを担当していた元LLĐB隊員であり、1970/1971年にBĐQ-BP(国境レンジャー)に部隊ごと転属したのではと推測しましたが、一方で写真は軍病院の慰問コンサートで撮影されたものであり、退役した傷痍軍人だから過去の所属部隊のパッチを自由に付けていたのであろうと結論しました。

しかし先日、新たに右袖にLLĐBパッチを付けたBĐQ隊員の写真がフォーラムに投稿されました。今回は傷痍軍人ではなく現役の将校のようです。

▲右袖にLLĐBパッチをつけているBĐQ隊員の例

そこでも当然、なぜBĐQ隊員がLLĐBパッチを身に着けているのか議論になりましたが、これについて複数のベテラン、研究者の方々から、先の病院の写真に関する僕の推測と同様の見解、つまりこの人物はかつてCIDGキャンプを指揮していたLLĐB隊員であり、その後CIDGキャンプがBĐQ-BPへ改編されると、CIDG部隊と一緒にBĐQに転属したのだろうという意見が示されました。

つまり、右袖のLLĐBパッチは傷痍軍人であるかないかに関係なく、元CIDG付きLLĐBだったBĐQ-BP所属者はLLĐBパッチを右袖に付ける事があったと言った方が良さそうです。(ただし軍装規定に則ったものではなく、あくまで個人的に身に付けているだけと考えられます)

ちなみに、1973年中頃に行われたBĐQの組織再編で、元CIDG部隊である事を示す「国境レンジャー大隊(TĐ BĐQ-BP)」という部隊名は廃止され、BĐQ内の全ての大隊の部隊名は「レンジャー大隊(TĐ BĐQ)」で統一されます。なお部隊番号については国境レンジャー時代から変更ありません。

例)

第2軍団特殊部隊 プレイメ キャンプストライクフォース (1960s-1970)

↓

第2軍団レンジャー 第82国境レンジャー大隊(1970-1973)

↓

第2軍団レンジャー 第24レンジャー群 第82レンジャー大隊(1973-1975)

軍団特殊部隊本部の高級将校

別の人物の写真でも右袖にLLĐBパッチが付いている例がありましたが、こちらの軍服の左袖に付いているのは軍団パッチなので、この人物の所属は軍団本部という事になります。

▲右袖にLLĐBパッチをつけている軍団本部所属者の例。グエン・ホップ・ドアン大佐

この場合、この二つのパッチの組み合わせは各軍団本部内の特殊部隊本部(LLĐB C1~C4本部)所属者を意味していると考えていいと思います。なのでこのドアン大佐の例で言えば、所属はLLĐB C2(第2軍団特殊部隊)本部となると思われます。また使用例もドアン大佐くらいしか見当たらないので、他にいるとしても、全国に4人しかいない各軍団の特殊部隊本部司令官のような高級将校のみだったと思われます。

となると特殊部隊と同様に各軍団本部内にあるレンジャー本部司令官も同じように左袖に軍団パッチ、右袖にBĐQパッチが付いても良さそうな気がしますが、そういった例はいまだ発見できていません。(そもそもこの右袖LLĐBパッチが規定から外れた付け方なので、レンジャーでも同じはずと考えるのが間違いかも知れませんし)

歩兵師団の高級将校

こちらは歩兵師団所属者が右袖に軍団パッチを付けている例で、比較的よく見ます。

▲右袖に軍団パッチをつけている歩兵師団将校の例。第2軍団第23歩兵師団長ルー・ラン准将(1965年当時)

右袖の軍団パッチの意味としては、レンジャー部隊でも見られるように、自分の所属している部隊(師団)を統括している軍団本部のようです。ただし、兵卒でも個人的に軍団パッチを着用しているレンジャーとは異なり、歩兵師団における軍団パッチ着用例は師団長や連隊長といった高級将校限定だったようです。

なお軍団と歩兵師団、レンジャー本部、特殊部隊C本部の関係についてはこちらのベトナム共和国軍地上戦闘部隊の構成概念図(1968)を参照

歩兵師団隷下の騎兵大隊

こちらも極めて稀な例ですが、左袖に歩兵師団、右袖に騎兵大隊パッチが着用されている写真があります。

▲右袖に騎兵大隊パッチをつけている装甲騎兵隊員の例(おそらく第25歩兵師団第10騎兵大隊)

まず基本的に、騎兵隊員が騎兵大隊のパッチを付ける位置は99%左袖です。ただし、歩兵師団の隷下にある騎兵大隊では左袖に大隊の所属する歩兵師団のパッチを付ける例自体は稀に見られます。しかしその場合も、大隊パッチは胸ポケットに付けるのが普通であり、右袖に大隊パッチを付けるのは例外中の例外だと思います。

2019年3月8日追記

ĐPQ(地方軍)

ĐPQ(地方軍)でも右袖に軍団パッチを付けている例が見つかりました。

▲右袖に軍団パッチをつけている地方軍隊員の例

まず地方軍が右袖にパッチを付けている事自体が極めて珍しいのですが、さらにそのパッチが軍団(第2か第3軍団っぽい)なのが驚きです。なぜならレンジャーや歩兵師団とは異なり、地方軍は軍団には属していなかったからです。

各軍団は全国4つの軍管区(1970年以前は「戦術地区」)をそれぞれ管轄していた為、軍団と戦術地区/軍管区は実質的に同じものと扱われる事も多々もありますが、正確に言うと組織も役割も別物です。軍団はその名の通り軍(正規軍)の編成単位であった一方、戦術地区/軍管区とは地方軍、国家警察、民兵組織、PRU等の地方部隊の指揮権を持つ地方行政府の区域分けでした。従ってその本部部隊章も別々であり、軍団は丸にローマ数字、軍管区は八角形にアラビア数字が入っていました。(1970年以前の戦術地区の時代は六角形だったという情報もありますが、資料不足のため現段階ではハッキリとは言えません。)

▲Hướng dẫn Sĩ quan (1970)より

つまり地方軍部隊が所属していたのは正規軍の軍団ではなく、戦術地区/軍管区であり、より正確にはその下位にある各小区本部(省政府)でした。なので地方軍が軍団パッチを付けているのは、軍服のどの位置に付けるかに関わらず、そもそも不自然な事なのです。

ではなぜ、現にこういった写真があるのでしょうか?これはあくまで私の推測に過ぎませんが、軍団と戦術地区/軍管区は今現在もマニアの間で混同されているように、当時も現場の兵隊の間で混同された為かも知れません。戦術地区/軍管区本部に出入りする本部職員や将校ならまだしも、現場の地方軍兵士たちは自分の地元で訓練を受けて警備活動をしているだけなので、全員が上層部の組織構造を正確に理解していたとは思えませんから、こういう誤解が生じてもおかしくはないかと思います。

Posted by 森泉大河 at

17:09

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│BB/歩兵│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│被服・装備│ĐPQ-NQ/地方軍・義軍│BĐQ/レンジャー

2019年01月25日

雷虎SCUの構成民族

※2019年1月30日 誤字訂正

※2019年1月31日 更新

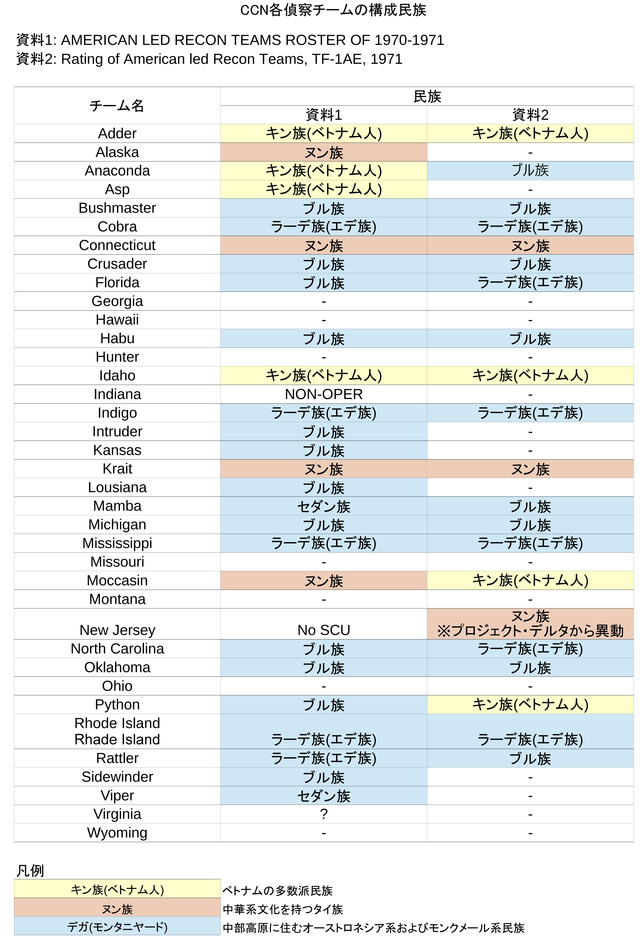

今回、1960年代後半から1970年代初頭にかけてC&C偵察チームとして活躍したNKT雷虎SCUのチームごとの民族分けの資料が手に入ったので表にしました。

それを説明する前にまず、繰り返しになりますが、一般にはアメリカ軍MACV-SOGとして知られる特殊部隊は、実際にはベトナム共和国軍の特殊部隊をアメリカ軍特殊部隊員が指揮した米越合同チームでした。

そもそもベトナム戦争における特殊作戦は、1960年代初頭にCIAによって開始された当初からアメリカがベトナムから撤退する1973年まで一貫して、アメリカ側が立案した作戦をベトナム軍の特殊工作機関NKTが実行するという形で進められていました。

MACV-SOGとはそのNKTによる特殊作戦を支援するためのアメリカ側のアドバイザー機関であり、作戦は常にSOGの指導の下、NKT隊員によって実行されていました。NKT抜きでSOG単独で行われた作戦と言うと、あの失敗した捕虜救出作戦くらいしかありません。

その中で、1960年代にSOGの指揮下で偵察や破壊工作を実行したNKTのコマンド部隊としては、連絡部(雷虎)、第11群(STRATA)、第68群、沿岸警備部の4部隊がありました。

このうち、雷虎は6個の戦闘団から構成されており、さらにそのうちの3個戦闘団がSOGが主導する『作戦計画35(OP-35)』の実行部隊に割り当てられていました。このOP-35担当の3つの雷虎部隊は米軍からSCU(Special Commando Unit)と呼ばれ、SCU隊員で構成された偵察チーム(RT)の指揮を、通常3名の米軍SOG士官・下士官が勤めました。

▲CCN RTアイダホのベトナム兵およびアメリカ兵

書籍等ではこのSCU隊員はCIDG=デガ*で構成されていたと語られる事が多いですが、それは必ずしも正確ではありません。なぜなら雷虎は1964年にキン族(ベトナム人)およびベトナム北部出身のヌン族**で構成された正規のベトナム軍部隊として発足した部隊であり、民兵扱いのCIDG兵士は元々在籍していなかったのです。

*デガはラーデ語で「森の人」を意味する山岳民族の総称・自称であり、フランス人・アメリカ人からは「モンタニャール(モンタニヤード)」、ベトナム語では「グイ・トゥウン(=高地人)」と呼ばれました。

**ヌン族はCIDG計画にも参加しましたが、元々は中国国民党の影響下にある中華系の民族であるため、ベトナム人から人種差別の対象にされていた他の少数民族とは異なり、多数のヌン族将兵がベトナム軍に正規の軍人として所属していました。

しかしその後、1966年にCIDG内部に空挺降下が可能な機動歩兵部隊マイクフォース(MSF)が組織されると状況が変化していきます。CIDGはベトナム陸軍LLĐB(特殊部隊)が所管する部隊でしたが、元々は民間人に簡易な訓練・武装を施しただけの二線級の国境警備部隊でした。

しかしマイクフォース隊員となったCIDG兵士はアメリカ軍による高度な訓練と実戦経験を重ねる事で、その能力はベトナム人特殊部隊員と比べても遜色無いレベルにまで向上しました。加えて政府の民族融和政策によって少数民族への差別撤廃が進み、CIDGが反乱を起こす心配が減った事で、1960年代末になると、マイクフォースの中から選抜された優秀なCIDG兵士は、より高度な作戦を遂行するベトナム軍特殊部隊へと登用されていきます。こうしてSCU内部にCIDGのデガ兵士で構成されたチームが次々と編成されていきます。

つまり、元々SCUは1964年の創設から3~4年はベトナム人およびヌン族といった正規のベトナム軍人のみで構成されていましたが、1960年代末になるとデガのチームが多数新設された事で、デガがSCU内で多数派を占めるまでに至ったというのが実態だと考えます。

以下は1971年当時のCCNに所属する各偵察チームの構成民族の一覧です。出典としては1971年4月から8月にかけて米軍SOG-35 CCNの後継部隊であるTF-1AE(雷虎第1強襲戦闘団付き顧問隊)が作成した2つの資料を使っていますが、内容が若干異なるので、両方を記載してあります。

なお今回はCCNの資料しか入手できませんでしたが、中部高原に駐屯したCCCおよびCCSにおけるデガの割合は、CCNよりもさら多かったと推察されます。

その後アメリカ軍のベトナム撤退に伴い1972年にMACV-SOGが解散し、特殊作戦の全権がNKTに移譲されると、SOGとの合同部隊という形で存在していたSCUも消滅します。そしてデガを中心とするSCU部隊は、それまでSCUに参加していなかったベトナム人を中心とする雷虎部隊と統合され、終戦まで共に戦っていく事となります。

Posted by 森泉大河 at

15:30

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│DSCĐ/CIDG計画│SOG/特殊作戦│デガ

2018年10月03日

マイクフォースのベレー

10年前に失くしたと思っていたMASHシルバータイガーのベレーを先日、実家の両親の寝室で見つけました。

なんで10年間も誰も気付かなかったの

レプリカとは言え、今では手に入らない物ですから見つかって良かったです。

ちなみにこちらは、MASHベレーが行方不明になってから5年後くらいに買ったメーカー不明のベレー。

タイガーベレーと言えばマイクフォース(MSF)という事で、このベレーには第II, 第IV軍団および第5MSFで使用が確認できる『柳葉刀と稲妻』のパッチをベレー章として付けています。

過去記事「続・マイクフォースのパッチについて」参照

ところで、マイクフォースのベレーを立てる向きには

左上がり(イギリス・アメリカ式)と

右上がり(フランス・ベトナム式)

の両方が見られます。

ベレーの向きとは部隊の伝統を示す重要なアイコンであるはずなのに、なぜ同じマイクフォース内で違いがあるのでしょうか?

私はまだその理由について明確に記された資料を見つけられていないので、現段階では当時の写真から推測をしてみます。

まず、これらのベレーの向きは概ね部隊単位で決まっており、個人個人が好きに買ったものではないという事です。

左上がり:第5MSF(ニャチャン・マイクフォース)第6中隊

第5MSFでは他の中隊でも確認できるのは左上がりのみでした。

右上がり:第IV軍団MSFエアボート中隊

※中心にいる左上がりベレーの白人はアメリカもしくはオーストラリア兵なので自国の左上がり式を使っています。

ただし、稀に左右が混在している場合もあります。

第II軍団MSF

※ただし、他の写真では第II軍団MSFは左上がりの例が多いので、基本は左上がりだったと思われます。

以上から、マイクフォースにおけるベレーの向きは多くの場合、左上がりで統一されていたが、一部の部隊では右上がりを採用していた、という事が分かります。

次に、左上がりが多い理由についてです。

これは、マイクフォースを含むCIDG部隊は長年アメリカ軍グリーンベレーによって組織・指揮された部隊であり、グリーンベレーへのリスペクトから米軍と同じ左上がりを採用したと見てまず間違いないと思われます。

なぜなら、本来マイクフォースのベレーは後述する右上がりの方が自然なはずで、むしろ左上がりは不自然な事であり、グリーンベレーの影響以外に説明がつきません。

マイクフォースでは米軍グリーンベレーを模した左上がりの濃緑色ベレーの着用例も見られます。(第5MSF第6中隊)

では、右上がりは何なのかと言いますと、これはズバリ、ベトナム共和国軍の正式なベレーの向きです。

マイクフォースを含むCIDGは米軍およびオーストラリア軍が中心となって組織した部隊ですが、その正式な所属はあくまでベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)です。マイクフォースとはベトナム共和国軍の各軍団本部直属(第5MSFのみ全国即応)の軽歩兵部隊であり、決してアメリカ軍ではありません。そもそも外国人が米軍人にはなれませんし、マイクフォースを指揮するグリーンベレー隊員も、あくまでベトナム軍特殊部隊付きの軍事顧問という立場でした。

なのでマイクフォースが所属するLLĐBのベレーは、米軍とは反対の右上がりの濃緑色ベレーであり、本来はマイクフォースでもベレーの向きはベトナム軍と同じ右上がりになるのが自然です。

実際に、タイガーベレーでは左上がりを使っている部隊であっても、LLĐBである事を表すウール製の濃緑色ベレーの場合は右上がりを使っている例が多く見られます。

第II軍団MSF

第5MSF

第IIもしくは第IV軍団MSF

以上がマイクフォースのベレーの向きに関する僕の解釈です。

ベレーの向きという一見些細な部分からも、正式な所属はベトナム軍だけど、心情的にはアメリカ軍が好きという、CIDGの微妙な立場がにじみ出ていますね。

ベレーの向きという一見些細な部分からも、正式な所属はベトナム軍だけど、心情的にはアメリカ軍が好きという、CIDGの微妙な立場がにじみ出ていますね。

なおコスプレ的には、タイガーベレーは左上がり、ウール製は右上がりにしておくのが一番使い勝手が良いかなと思っています。

2017年07月30日

続・マイクフォースのパッチについて

過去記事『マイクフォースのパッチについて』の後、いろいろ新たな発見があったので、内容を改訂したものをここに掲載します。

各パッチの使用例

【黒い鳥】

I Corps MSFのみで確認

▲I Corps MSF (1st MSFC 第113MSF中隊)

【ドラゴン】

II Corps MSFで確認

IV Corps MSFでも使用という情報あり

▲II Corps MSF (2nd MSFC)

※IV Corps MSFでの使用例については写真では確認できなかったものの、

元グリーンベレー隊員のRichard Hayse氏より、

「ドラゴンの部隊章は最初IV Corrps MSFで採用され、

後にII Corrpsに受け継がれた」

と指摘を頂きました。

【ジョリーロジャー】

▲III Corps MSF (3th / 36th MSFC )

【柳葉刀と稲妻】

II, IV Corps MSFおよび5th MSFの三部隊で確認

▲IV Corps MSF (4th / 40th MSFC エアボート中隊)

▲5th MSF (5th MSFC)

※5th MSFではベレー章としての使用のみ確認

【柳葉刀・稲妻・石弓】

5th MSFのみで確認

このように、長年マニアの間で信じられてきた、各部隊章は「C-1~C-5/第1~第5マイクフォースに対応している」という説は誤りであったことが分かります。

通常、一つのデザインの部隊章は一つまたはその直系の部隊でのみ使用されるものですが、なぜマイクフォースでだけこのように複雑な使われ方をされていたのでしょうか?

その理由について、個々の事例については当事者に確認するまで断言はできませんが、一般論として、『部隊の異動』が大きく関係していると僕は考えています。

そもそもマイクフォースは最初から予定されて全国で一斉に編成された部隊ではありませんでした。1961年以降、CIDG計画によって全国に数十の特殊部隊キャンプが建設され、それぞれのキャンプに、後にキャンプストライクフォース(CSF)と呼ばれるCIDG歩兵部隊が編成されます。このCSFは国境地帯の防衛、パトロールを主任務とする守備部隊であり、移動手段は主に徒歩もしくはトラックしかありませんでした。

その後、CSFの一部にヘリボーンやエアボーンといった専門技能を教育し、攻撃任務に適した機動部隊として1964年に第2戦術地区に誕生したのが"イーグルフライト小隊"です。このコンセプトはMACVに高く評価され、以後全国に順次MSF(マイクフォース)が編成されていきます。

そして当時、各CSF、MSFはアドバイザーである米軍グリーンベレーおよび豪軍AATTV分遣隊の指揮下(※)にあり、部隊の編成や部隊章は彼等アドバイザーが決めていました。またこの時期、これら分遣隊は一般部隊と比べてはるかに人数が少ないため、彼等は一つのキャンプを構築し部隊を訓練し終えると、また次のキャンプに異動して同じように部隊を組織するとう作業を繰り返していました。また、編成されたMSF部隊自体も、配置換えで移動する事が度々ありました。

この際、異動する先は同じ省や戦術地区内とは限らず、要請に応じて別の戦術地区に移動する事もよくあります。そしておそらく彼等は、先に制定したMSFの部隊章を、異動した先でも使っていたのではないかと私は推測しています。つまり、これら部隊章は第1~第5MSFという分類で制定したものではなく、彼等を指導したアドバイザー分遣隊や、他の地域から異動してきたMSF部隊によって、MSF大隊・中隊毎にもたらされたと考えれば、いくつもの部隊章が複数の軍管区にまたがって使われていた事にも説明がつくかと思います。

※形式的な指揮権は当初からベトナム共和国軍LLDBにあったものの、ベトナマイゼーションが開始される1968年までは、作戦計画や予算の面では、CIDG部隊の運営はほとんど米豪軍に依存している状態でした。

また繰り返しになりますが、そもそもマイクフォースをC-1~C-5と呼ぶ事自体が間違いだと考えます。C-1~C-5の"C"は"Corps (軍団)"の略ではなく、米軍グリーンベレーおよびベトナム軍LLDBの"Cチーム"を意味していました。実際にはCチームの下位にあるBチームのうちマイクフォースを担当しているのは各Cチームにつき1チーム(つまり全国で5チーム)のみで、他の数十のBチームはCSFや訓練センターなどの、マイクフォース以外の部隊を担当していました。

関連記事

おまけ: MSFCの名称について

上の図のように、第1~第4軍団MFSおよび第5MSFにはそれぞれ1つのMSFC(連隊規模のMSF司令部)が設置されており、米豪越特殊部隊の指揮下で作戦を遂行していました。しかしそのMSFCの名称については、以前から不思議に思っていた事がありました。

と言うのも、各MSFCはベトナマイゼーションの開始に伴い1968年5月に改編され、それぞれグリーンベレー分遣隊の部隊番号を受け継いだ部隊番号に改称された事がMobile Strike Forces in Vietnam 1966-70など複数の資料に記載されています。

しかし、どうもこの改称については米軍内でも徹底されていなかった、もしくは改称された事すら認識されていなかったように見受けられます。

例えばマイクフォース最精鋭部隊として知られる第5MSF(ニャチャン・マイクフォース)の"5th MSFC"は、"55th MSFC"に改称されました。

このように、司令部の看板は確実に55th MSFCに変更されています。

しかしその一方で、現場のアメリカ兵が書いたFSBの看板には、改称から2年以上たった1970年以降も"5th MSFC"と記載されています。

同様に1st~4th MSFCもそれぞれ16th, 20th, 36th, 40th MSFCに改称されているのですが、多くの資料に改称前の部隊名のまま記載されています。

恐らくこれは、MSFCが改称された後も全体の部隊名としては1st~5th MSFが使用され続けた事から、当時から"MSF"と"MSFC"が混同されており、改称後のMSFCの名称が使われる機会が少なかった為に生じた誤解ではないかと思っています。 Posted by 森泉大河 at

15:04

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│組織・編成

2017年01月09日

ベトナム空挺の降下作戦1955-1975

※2019年1月20日更新

※2024年6月26日更新

先日ジャンクションシティー作戦について記事を書きましたが、ジャンクションシティー作戦と言えばベトナム戦争中アメリカ軍が行った唯一のエアボーン作戦として有名ですよね。一方、第1次インドシナ戦争中に40回以上のエアボーン作戦に参加していたベトナム空挺部隊(フランス植民地軍時代含む)は、ベトナム戦争においても度々エアボーン作戦を実施していました。以下は1955年から1975年までにベトナム共和国軍が行ったエアボーン作戦の概要です。

日付: 1967年4月2日

▲一昨年カリフォルニアでお世話になったレ・ホアン少尉の、 STRATA時代(当時19歳)の写真。

なんか面白い銃持ってますね。

(再現図)

発想としてはシンプルだけど、意外なほど今まで見た事ないパターンだったので目からウロコです。

ベトナム共和国軍空挺部隊のエアボーン作戦

空挺部隊が降下した地点

黒が陸軍空挺部隊(Binh Chủng Nhẩy Dù)

青がマイクフォース(Lực lượng xung kích cơ động)

ヘリコプターの性能向上によってヘリボーンによる迅速な展開・強襲が可能になったことから、第1次インドシナ戦争期と比べるとエアボーン作戦の回数はかなり少なくなりましたが、それでも大規模な戦闘降下作戦は少なくとも13回は実施されたようです。

なお、マイクフォースは特殊部隊の指揮下にありましたが、マイクフォース自体は小人数で偵察や破壊工作を行うコマンド部隊ではなく、中隊規模以上の戦力でエアボーンまたはヘリボーンによる強襲を行う大規模な空中機動部隊でした。

日付: 1955年9月23日・24日

降下部隊: 空挺群

目的: ビンスェン派の掃討

領域: ベトナム共和国ザーディン省ズンサック

日付: 1962年3月5日

降下部隊: 空挺旅団

目的: 守備隊の支援

領域: ベトナム共和国タイニン省ボートゥック

日付: 1962年7月14日

降下部隊: 空挺旅団

目的: 待ち伏せ攻撃の支援

領域: ベトナム共和国ザーディン省サイゴン北部

日付: 1963年1月2日

降下部隊: 空挺旅団第8空挺大隊

兵員: 302名

目的: 第7歩兵師団の支援(アプバクの戦い)

領域: ベトナム共和国ディントゥオン省アプバク

航空機: C-123輸送機7機

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1965年8月3日

降下部隊: 空挺旅団

目的: ドゥッコー特殊部隊キャンプ奪還の支援

領域: ベトナム共和国プレイク省ドゥッコー

日付: 1965年11月

降下部隊: 空挺旅団

目的: 解放戦線部隊への強襲

領域: ベトナム共和国ビンディン省アンケー

日付: 1966年3月3日

降下部隊: 空挺師団

目的: 敵部隊への強襲

領域: ベトナム共和国フーイェン省ソンコウ

日付: 1966年12月27日

降下部隊: 空挺師団

目的: 解放戦線支配地域中心部の強襲

領域: ベトナム共和国チュンティエン省

降下部隊: 特殊部隊第5MSFC(第5マイクフォース), 第1MSF大隊, 第2・第3中隊

作戦: ハーヴェスト・ムーン作戦

兵員: 356名

領域: ベトナム共和国クアンドゥック省

降下地点: Bu Prang CIDG訓練キャンプ

航空機: C-130輸送機

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1967年5月13日午前6時

降下部隊: 特殊部隊第5MSFC(第5マイクフォース), 第1MSF大隊, 第3・第4・第5中隊および4.2インチ迫撃砲小隊

作戦: ブラックジャック作戦

兵員: 486名

領域: ベトナム共和国チャウドゥック省バイニュー

降下地点:バイニュー付近の水田

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ, 高度200mより水田上に降下

日付: 1967年10月5日

降下部隊: 特殊部隊第2MSFC(第2軍団マイクフォース), 第2MSF大隊, 第24中隊・第25中隊

作戦: ブルーマックス作戦

兵員: 374名

領域: ベトナム共和国クアンドゥック省

降下地点: Bu Prang CIDG訓練キャンプ

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1968年11月17日

降下部隊: 空挺師団

目的: 特殊部隊による掃討作戦の支援

領域: ベトナム共和国チャウドゥック省バイニュー

日付: 1972年5月4日

降下部隊: 空挺師団

目的: 進軍ルート(チューパオ・パス)の確保

領域: ベトナム共和国コントゥム省チューパオ

ベトナム共和国軍特殊部隊の越境エアボーン潜入作戦

特殊部隊が敵地に潜入するために行う小人数のエアボーン降下は、空挺部隊が行ったものよりもはるかに多くの回数が実施されました。また潜入のための降下作戦は、低高度を飛行する輸送機から順に飛び出す通常のスタティックラインジャンプだけでなく、潜入作戦という都合上、より隠密性を高めるためにHALO(高高度降下低高度開傘)を、しかも夜間に行っていた点が通常の空挺部隊とは大きく異なっていました。

ベトナム共和国軍特殊部隊による北ベトナムへの越境潜入は、1961年に開始されたパラソル・スイッチバック作戦に始まります。作戦はアメリカ軍MAAGベトナムおよびCIAによって指揮され、ゴ・ディン・ジェム総統直属の特殊作戦機関『地理開拓局(後のLLĐB)』がその実行に当たりました。この作戦はコマンド隊員が北ベトナムまたはラオス領内にエアボーン降下で潜入した後、民間人に成りすまして敵支配地域内に長期間潜伏し、諜報および破壊活動を行うという大規模なスパイ工作でした。そのため潜入要員は南ベトナムから来た者だと悟られないよう北部出身のベトナム人はたはヌン族の兵士が選抜されました。

ゴ・ディン・ジェム政権崩壊後の1964年、ベトナム共和国軍特殊部隊LLĐBの対外工作部門(第45室)はLLĐBから分離され、新たに総参謀部直属の特殊作戦機関SKT(後のNKT)として再編されます。そしてそのSKT/NKTが行う対外作戦の立案・指揮をアメリカ軍MACV-SOGおよびCIAが担っていきます。以後、MACV-SOGが計画しNKTが実行した越境作戦は大きく分けて2系統ありました。

OP-34 / OP-36 ※1967年12月にOP-34からOP-36に改称

敵性地域内での直接的なサボタージュ工作。米軍SOG-36およびSOG-37が担当。作戦は任務によってさらに三段階に分類される。

・OP-34A / OP-36A: NKT沿岸警備局およびNKT第68群が実行。パラソル・スイッチバック作戦に続く長期または短期潜入・諜報・破壊工作。

・OP-34B / OP-36B: NKT第11群が実行。STRATA(短期監視・目標捕捉)チームによる機動的なロードウォッチ任務。

・OP-34C / オペレーション・フォーレ: 心理作戦

OP-35

敵性地域への偵察、破壊活動。NKT連絡部『雷虎』と米軍SOG-35合同のC&C部隊が実行。

※以下は特殊部隊が実施した越境エアボーン潜入作戦の一部ですが、元が秘密作戦だけあって具体的な回数や細かい日付は把握できていないものが多いです。今後資料を見つけ次第加筆修正していきます。

日付:1961年から1964年にかけて複数回

降下部隊: 総統連絡部 地理開拓局北方部 第77群

作戦: パラソル・スイッチバック作戦

領域: 北ベトナム, ラオス

航空機: C-46輸送機

日付:1964年から1967年にかけて複数回

降下部隊: SKT第68群

作戦: OP-34A

領域: 北ベトナム, ラオス

日付:1968年から1973年にかけて複数回

降下部隊: NKT第68群

作戦: OP-36A (エルデストサン作戦、イタリアン・グリーン作戦、ポロ・ビーン作戦)

目的: (エルデストサン作戦の例) 敵の弾薬集積地に潜入し、敵の使う銃弾に爆発物を仕込んだ物を紛れ込ます事で、敵兵に自軍兵器への不信感を抱かせ戦意を削ぐ

領域: 北ベトナム, ラオス, カンボジア

航空機: C-130EまたはMC-130輸送機

降下方法: 夜間HALO

日付: 1970年11月28日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, CCN, チーム・フロリダ

作戦: OP-34

兵員: 9名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

航空機: C-130E

降下方法: 高度6400mより夜間HALO (史上初のHALOコンバットジャンプ)

日付: 1971年2月

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, CCN, チーム・アラスカ

作戦: OP-34

兵員: 9名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

降下方法: 高度6400mより夜間HALO

日付: 1971年4月15日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第1強襲戦闘団, チーム・ワンゼロ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

降下方法: 高度6400mより夜間HALO

日付: 1971年5月7日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第2強襲戦闘団, チーム・アラスカ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

航空機: C-130E

日付: 1971年6月22日

降下部隊: NKT チーム・ワンゼロ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: ラオス(ダナン南東60マイル)

航空機: C-130E

日付: 1971年9月22日

降下部隊: NKT チーム・ストーター

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: Plei Trap Valley, northwest of Pleiku

航空機: C-130E

日付: 1971年10月11日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第2強襲戦闘団, チーム・ウィスコンシン

作戦: OP-34

兵員: 10名

領域: La Drang Valley(プレイク南東25マイル)

航空機: C-130E

日付:1970年から1971年にかけて13回

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, C&C部隊

作戦: OP-35

領域: 北ベトナム, ラオス, カンボジア

降下方法: スタティックラインジャンプ

おまけ

Posted by 森泉大河 at

21:21

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│ND/空挺│MAAG/軍事支援顧問団

2016年11月24日

撮影会

先月末から今月にかけて撮った写真です。

マイクフォース撮影会

参加者実質2名(笑) だからお互いに撮り合ったため、ピンの写真しかないです。

ロケーションは最高なので、またここでやりたいです。

マイクフォースではないけど、Pan American Airwaysさんと二人で、米軍のスナイパー(スポッター)ごっこもしました。

パッチさえ写ってなければ、ただのタイガー着た米兵さ!もしくは研修で米軍スナイパーチームのスポッターやってるベトナム兵。

ライフルはPan American Airwaysさんの並々ならぬこだわりで作らてた見事な米軍仕様のウィンチェスター・モデル70。

スポッティングスコープは実物のM49オブザベーションテレスコープです。50年前の品とは思えないほどのクリアな視界にびっくりしました。

前線司令部撮影会

こちらは総勢9名の大所帯(南べ的には)で撮影ができました。

市街戦で焼けた廃墟に設置された指揮所を想定しています。

楽しかった\(^_^)/

土浦秘宝館

何度行っても飽きない茨城の武器学校。

特にWW2~冷戦時代の車輛や銃器が好きな人にはお宝の山です。

今回は習志野から第一空挺団の人たちが来ていて、落下傘装着体験をやっていました。

なので『今回は』ちゃんと許可を得たコスプレです!

鉄帽は無かったのでライナー被ってます。

でも落下傘は中身の詰まった本物。

「引きたい。この綱引いて開傘したい。」と心の中で呟いていましたが、

ここを出禁にされるのは困るので、ぐっと我慢しました。

そういえば僕も高校生くらいまでは、自衛隊入るって息巻いてたなぁ。

ワンダーフォーゲル部に入ったのも、自衛隊に入るために体力付けるためだったし。

資料請求の手紙を出したら、地連の人が家に来ちゃって、両親と四者面談みたいになっちゃったし。

でも僕が自衛隊って騒いでたのは単にミリタリー趣味の延長で憧れてただけで、

真面目に仕事として考えた時に自分には務まりそうもないなと気付いてしまったので、結局志願する事はありませんでした。

よく考えたら趣味の面でも、特に自衛隊マニアって訳ではないし。

今思えば、勢いで入隊しないで良かったと思います。その後サラリーマンになった僕は、常に上司に楯突いて、

気に食わない指示は全て無視する問題児だったので、そもそも公務員が務まりません。

軍隊マニアのくせして一番軍隊に向かない性格なんです。

当然これではシャバでもうまく行かない事の方が多いので何度も打ちのめされたけど、

同時にこの性格のおかげで色々面白い体験ができたので、反省はあるけど後悔はしてないです。

おまけ: 久しぶりにお気に入りの歌

機械/妖精帝國

2016年11月15日

ベトナム共和国軍特殊部隊キャンプ

手持ちの資料を全てまとめた特殊部隊キャンプのリストを作成中。

まだまだ?マークが多いです。悔しい。いつか全ての空欄を埋めてやる・・・。

色分けは、黄色がCIDG計画の中核でありながら、なぜか戦後のマニアからガン無視され続けるCSF (Camp Strike Force: キャンプ駐屯のストライクフォース)。ベトナムに派遣されたグリーンベレー隊員のほとんどはこのCSF付きアドバイザーだったのにね。

青がCSFから発展した空中機動部隊MSF (Mobile Strike Force: 機動的なストライクフォース)。みんな大好き"MIKE Force (マイクフォース)"の事。実はCSFに比べて規模はかなり小さい。なお"C-1"~"C-5"という名称は5thSFGのCチーム(A~E中隊)の事なので、マイクフォースの部隊名として用いるのは不適当。

橙色がLLĐB C5やNKT所属の偵察・コマンド部隊。多くはCIDG計画とは別に、ベトナム共和国軍の特殊部隊として創設された部隊なので、隊員はもともとLLĐBのキン族(ベトナム人)およびヌン族が主だった。(1960年代中盤、サイゴン政府とデガ・チャム族・クメール族などのFULRO系少数民族は内戦状態だった。) その後、60年代後半に米軍の仲裁で政府とFULROが部分的に和解し、さらにMSFの規模拡大によって空挺降下や偵察などの技能を持ったCIDG / DSCĐ兵士が増えると、米軍の意向で偵察・コマンド部隊にもFULRO系少数民族が加わる事となった。

また一口に『キャンプ』と言ってもその種類は様々で、ベトナム戦争中にベトナム共和国軍およびその同盟軍が建設した防御拠点は以下に分類される。

・メインベースまたはベースキャンプ

・戦闘基地、前進作戦基地(FOB)、恒久着陸ゾーン

・射撃支援基地(FSB)

・特殊部隊キャンプまたはCIDGキャンプ

・フランス軍式要塞化陣地

・射撃支援パトロール基地(FSPB)、パトロール基地または前進射撃支援基地(FFSB)

・着陸ゾーン(LZ)

・戦略村

・夜間防御施設(NDP)

これらの内、今回表にまとめたキャンプは特殊部隊のメインベースおよびFOB、特殊部隊キャンプ、CIDGキャンプであり、それぞれの定義は概ね以下の通り。

メインベースまたはベースキャンプ

大規模な恒久施設からなる要塞化されたエリアのことで、飛行場を併設している。特殊部隊ではサイゴンのLLĐB/NKT本部、ニャチャンの5thSFG本部、およびLLĐBのC司令部(USSF Cチーム)が置かれた基地などがこれに当たる。

前進作戦基地(FOB)

メインベースを小型化したものだが恒久的な要塞化された防御陣地が付属しており、少なくとも滑走路が付属している。特殊部隊ではNKT連絡部コマンド"雷虎"のFOB 1~FOB 6や、MSFにおいて複数のFOBが建設された。

特殊部隊キャンプおよびCIDGキャンプ

FOBよりも小型であるが、恒久施設が存在する。通常、ヘリコプター用の着陸ゾーンはあるが固定翼機用の滑走路は無い。ベトナム、アメリカ軍の特殊部隊分遣隊Aチームが常駐し、その指揮下で1個大隊規模のCIDG / DSCĐ部隊が駐屯している。その周辺には兵士の家族用の住居も併設されている。

出典: 要塞戦記: ヴェトナム戦争アメリカ軍ファイヤーベース PART.1, 秋田郁夫, wardroom, 2011年

おまけ: 越米特殊部隊司令部スタッフ

LLĐB本部(サイゴン, ベトナム共和国軍参謀総本部内, 1968年8月)

5thSFGA司令ハロルド・アーロン大佐(左手前)とLLĐB司令ドァン・バン・クアン少将(右手前)

SKT本部(サイゴン, ベトナム共和国軍参謀総本部内, 1966年)

SKT司令チャン・バン・ホー大佐(中央左)と、MACV-SOG司令ジョン・シングラウブ大佐(中央右)

NKT本部(サイゴン, ベトナム共和国軍総参謀部内, 1970-1972年)

MACV-SOG司令ジョン・サドラー大佐(左端)と、NKT司令ドアン・バン・ニュー大佐(右端)

Posted by 森泉大河 at

22:26

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│組織・編成│MAAG/軍事支援顧問団

2016年07月23日

ジャライ服Ver.2

アホカリに向けて改良を進めていたジャライ族の民族衣装(風の服)がほぼ完成。前回作った時は手元に不鮮明な画像しか無かったのでほとんど想像でやるしかなかったけど、今回はある程度実物に近い雰囲気が出たかなと思います。やる気が出たらもうちょい作りこみます。

ただし、その実物自体、バリエーションが多すぎて、何が正解かまだ把握できてないけど。ジャライ、ラーデなど民族毎にデザインが違うのはもちろん、同じジャライ族内でも部落および部落内でのその人の地位でデザインが違うみたいです。ベトナムの少数民族に関する本は沢山あるけど、残念ながらそこを細かく解説している本にはまだ出合ったことがないです。

1975年以降、ベトナム共産党=現ベトナム政府によって繰り返されてきた少数民族への大量虐殺・民族浄化(ジェノサイド)によって少数民族の文化は一時期壊滅状態に陥っており、もしかしたら1975年以前の服のデザインに関する情報はほとんど失われているのかも知れません。現在ベトナムで流通している『少数民族の衣装』のほとんどは、それぞれの村で機織りする昔ながらの製法ではなく、お祭り用にアパレルメーカーが大量生産した物のようですし。

ちなみに今回この服はアホカリ1日目に、一人でベトナム陸軍第2軍団DSCĐ (CIDG)のパレード装のコスプレする予定で作っていたのですが、偶然にもその日、第一次インドシナ戦争装備で集まる企画"INDOCHINUIT!"が開催されるそうです。

[INDOCHINUIT!詳細]7月30日31日に本栖ハイランド(富士本栖リゾート)で開催される「アホカリプスVNリユニオン2016」に第一次インドシナ戦争装備で集まろう!と言う企みです、30日(土)の午後くらいを予定、集まるだけで特に企画は考えていないので、駄弁るも良し、撮影会も良し、情報交換も有り、流れで宴会も良し、というテキトー企画です、一応アホカリプス実行委員から開催の許可は貰ってあります、部隊、年代問わずですが一応1947~1954年が妥当ではないかと、参加費は「アホカリプスVNリユニオン2016」の参加費となります、「INDOCHINUIT!」のみ参加という奇特な方は「見学参加」扱いとなります、

民族衣装なら時代関係ないから、そのままフランス連合時代のモンタニャール大隊のデガ兵士として混ざろうかと思います。

過去記事『デガの歴史 古代~1954年』参照

▲デガ兵士に勲章を授与するベトナム国国長バオダイとCEFEO司令ジャン・ド・ラトル・ド・タシニー将軍(バンメトート 1950年)

Posted by 森泉大河 at

18:42

│Comments(4)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│【インドシナ少数民族】│自作グッズ│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │デガ

2016年07月20日

CIDG部隊指揮官ハ・キ・ラム大尉の経歴

前記事『CIDG計画の組織』の補足です。

元ベトナム共和国陸軍大尉ハ・キ・ラム(Hà Kỳ Lam)氏のブログに、自身の経歴と当時の写真が掲載されていたので、その一部をご紹介します。ラム氏の軍歴は、1960年代~70年代にかけてCIDG(越語DSCĐ)部隊を指揮したLLĐB将校の典型であり、当時のLLĐBとCIDGの関係を示す良い例だと思います。

【本文・画像引用】

ハ・キ・ラム氏ブログ http://hakylam.com/?page_id=46

その後特殊部隊科(LLĐB)へ異動。LLĐB将校として1964年から1970年まで国境LLĐBキャンプ(Căn cứ Biên phòng Lực Lượng Đặc Biệt)のCIDGキャンプ・ストライク・フォースを指揮する。

※()内はキャンプ付き=CIDG計画担当グリーンベレー分遣隊

1964年 クアンナム省カムドク国境LLĐBキャンプ中隊長 (USSF A-105)

1965年 クアンチ省ケサン国境LLĐBキャンプ中隊長(MACV-SOG FOB3)

1966年 トゥアティエン省アシャウ国境LLĐBキャンプ副指揮官

1966年 コントゥン省ダクサン国境LLĐBキャンプ副指揮官(USSF A-245)

1967-1968年 プレイク省プレイメ国境LLĐBキャンプ指揮官(USSF A-255)

1968年 コントゥン省バンヘット国境LLĐBキャンプ指揮官

1968-1969年 コントゥン省ポレイクレン国境LLĐBキャンプ指揮官(USSF A-241)

▲LLĐB転科後(1964年)

▲ケサン国境LLĐBキャンプにて(1965年)

▲1968年当時のラム大尉

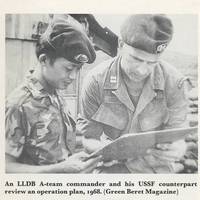

▲グリーンベレーマガジンに紹介されるラム大尉(1969年)

※この画像はグリーンベレーマガジンからの引用として英国の新聞に掲載されたものだが、キャプションに誤って1968年と記載されている

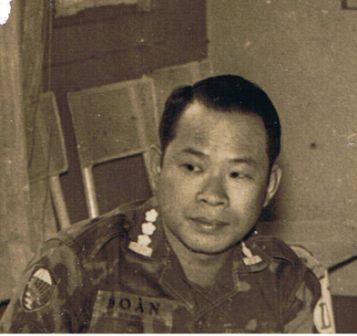

▲ポレイクレン国境LLĐBキャンプにて(1969年)

1970年、米軍グリーンベレーのベトナム撤退に伴いCIDG計画は終了し、国境LLĐBキャンプ=CIDG部隊はレンジャー科(BĐQ)に移管され、国境レンジャー(BÐQ Biên Phòng)へと改称される。

ラム大尉はBĐQに転科し、プレイク省の第81国境レンジャー大隊(旧・ドゥッコ国境LLĐBキャンプ)大隊長として引き続きCIDG部隊を指揮する。

▲作戦行動中のラム大尉(1970年11月)

▲大隊長として第81国境レンジャー大隊を閲兵するラム大尉(1971年)

1971-1974年 第3軍管区BĐQ司令部勤務

1974-1975年 アメリカ陸軍歩兵学校にて研修。IOAC-7/74(歩兵将校上級課程1974年7期)修了

1975年4月上旬 ベトナムに帰国

▲米国ジョージア州フォート・ベニング陸軍歩兵学校にて(1974年12月)

終戦後、共産政権に逮捕され収容所に6年間投獄される

1975-1976年 ビエンホア収容所(1年)

1976-1979年 ハノイ北西部ソンラ収容所(3年)

1979-1980年 ニェティン省タンキ収容所(2年)

1981年1月 釈放

1981年5月 家族を連れて47名の難民と共にボートでベトナムから脱出

3日後、公海上でフランスの貨物船に救助されシンガポールへ入港

1981年10月 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の第三国定住プログラムによってアメリカに定住

現在米国ニュージャージー州で暮らすラム氏(2012年)

<参考動画>

ドン・バ・シンLLĐB訓練センターにおけるCIDG隊員への教練 (1970年6月)

Posted by 森泉大河 at

14:23

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│人物│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│BĐQ/レンジャー

2016年06月04日

CIDG計画の組織

関連記事: CIDGの人々

ベトナム戦争時代、米軍グリーンベレーがベトナム共和国領内に住む少数民族や少数宗教軍閥に軍事教練を施し戦力として活用した『CIDG計画』の存在についてはマニアの間では割と知られた話だと思います。しかし、その運営実態については日本はおろか米国でも長年(たぶん意図的に)誤解を招く書かれ方をされていると感じています。

その最たる例が、ベトナム共和国軍の特殊部隊であるマイクフォースやコマンド雷虎が、当たり前のようにアメリカ軍特殊部隊として書かれてしまっているという点で、これは大変な誤解です。確かにベトナム共和国軍特殊部隊の組織・ノウハウが発展途上であった1960年代においては、CIDG(越語: DSCĐ)部隊の指揮・運用の大部分を米軍グリーンベレーやMACV-SOGが担っていました。しかし彼らはあくまでベトナム共和国軍部隊の運用支援を目的としたアドバイザー(軍事顧問)部隊であり、組織としてはCIDG兵士が所属する部隊は全てベトナム共和国軍の所管でした。つまり端的に言うと、マイクフォース(CIDG)にアメリカ人は一人も居らず、MACV-SOG(アドバイザー)にモンタニヤードは一人も居なかったのです。

まぁ普通に考えても、アメリカ人がベトナムの少数民族兵になる事はないし、逆にアメリカ合衆国市民でない者がアメリカ軍人にはなれませんよね。これは単に、その部隊をどの国のものと捉えるかという言葉の定義の問題かも知れませんが、そこをはっきりさせない限り永遠に誤解し続ける事になります。

という訳で今回はCIDG計画の組織について、僕なりにまとめました。

CIDG計画の基本構造

そもそもCIDG計画はベトナム共和国の民間人に軍事教練を施し村落を武装化する事(=不正規民間防衛隊)が目的であったため、1961年の計画開始当初から米軍グリーンベレー(第7および第1特殊部隊群)はベトナム共和国軍特殊部隊(地理開拓部。後のLLĐB)を支援する形でベトナム側と共同で運営に当たりました。

最初に編成されたCIDG部隊はCSF (Camp Strike Force)で、1970年の計画終了までCIDG兵士の大半が所属する大規模な組織でした。このCSFはラオス・カンボジア国境を中心に全国に80カ所以上設置された特殊部隊キャンプに駐屯する歩兵部隊であり、ラオス・カンボジア領内のホーチミントレイル経由で侵入する共産軍を監視・撃退する事が主な任務でした。また同時に、兵士の家族を含む国境周辺の村落の住民をまるごとキャンプ内に移住させる事で戦略村(Strategic Hamlet)を構成し、住民と共産勢力との接触を避け、共産勢力の拡大阻止と住民の保護が図られました。

その後、アメリカ・オーストラリア軍がベトナム戦争への介入を本格化させると、LLĐBは1965年にCIDG計画担当部隊の編制をグリーンベレーの編成に合わせてA, B, Cチームという三段階に改編し、米・豪軍との連携強化を推し進めます。

また1966年には従来のCSFにエアボーン・ヘリボーン作戦能力を付加した空中機動部隊MSF (Mobile Strike Force / マイクフォース)の編成が始まり、CIDG部隊の役割は大きく拡大していきました。CIDG計画の中核を成すCSFはあくまで国境地帯の防衛を目的とした守備部隊でしたが、新設されたMSFは逆に常に攻撃任務に投入される強襲部隊であり、ベトナム共和国軍だけでなく米軍をはじめとする同盟軍の一般部隊が行う作戦へも増援として派遣されました。

関連記事: マイクフォースのパッチについて

なお、資料によってはCIDG部隊を指して"C-〇"や"A-〇〇〇"という呼称が使われる事がよくありますが、実はこれらはそのCIDG部隊を担当する米・豪軍の軍事顧問チーム名であり、本来的にはCIDG部隊を指す呼称ではありません。CIDG部隊は米軍内の組織ではなくあくまでベトナム共和国軍の一部門であり、それぞれの部隊は独自の部隊名・番号を持っています。またLLĐBはグリーンベレー同様A, B, Cチーム編成となりましたが、そのチーム番号はグリーンベレーと異なる独自の編成となっています。現在私が確認している各LLĐB分遣隊は以下になります。

【CIDG部隊と担当LLĐB・グリーンベレーチームの例】

Chi Linh CSF (LLĐB A-162, USSF A-333)

Tây Ninh CSF (LLĐB B-15, USSF B-32)

Đức Hòa CSF (LLĐB 第375中隊, USSF A-325)

第1軍団MSF, Da Nang (LLĐB B-21, USSF B-16)

第3軍団MSF, Long Hai (LLĐB B-36, USSF B-36)

第4軍団MSF, Can Tho (LLĐB B-19, USSF B-40)

第5MSF, Nha Trang (LLĐB B-22, USSF B-55)

第1MSF大隊, 第5MSFC (LLĐB 第522中隊, A-503 USSF)

これらはほんの一例ですが、LLĐBのチーム名に関する資料は少なく、まだこれだけしか把握できていません。またLLĐB側はAチーム(分遣隊)ではなく中隊がCIDGキャンプに駐屯する場合もあります。

【CSFの例】

看板中央がキャンプ地、つまりCSF大隊の部隊名を示しており、この部隊の名前は"Chi Linh" CSFとなります。次に看板左右の文字が、この部隊を担当するアドバイザー部隊の名称で、米/豪軍側が"A-333 / Co.A 5th SFGA (第5特殊部隊群A中隊=C-3)"。またA-333の上層はB-33 / C-3 / 5th SFGAという構成です。ベトナム軍側は"A-162 / BCH C3 LLĐB (特殊部隊C3司令部)"となります。

【MSFの例】

MSFはCSFと指揮系統が異なり、部隊名はキャンプ地名ではなく、"第1MSF大隊 / 第5MSFC (MSF司令部)"になります。米/豪軍チームはCSFと同様に"A-503"、上層は B-55 / C-5 / 5th SFGAという構成ですが、ベトナム軍側は"第522中隊"、上層はB-22 / BCH C5 LLĐBとなっています。

【第36MSFC(=第3軍団MSF)の例】

▲理由は不明ですが、なぜか第3軍団MSFだけはグリーンベレーとLLĐBのチーム番号が同じです。

偵察部隊におけるCIDG兵

上記のCIDGキャンプに駐屯する部隊(CSFおよびMSF)とは別に、米越軍特殊部隊が共同運営する偵察部隊に在籍するCIDG兵士も存在しました。偵察部隊には大きく分けて二つの系統があり、一つが"ギリシャ文字系プロジェクト(オメガ・デルタ・シグマ・ガンマ作戦)"で、グリーンベレーC-5およびLLĐB C5司令部が合同指揮する国境パトロール部隊として主にベトナム領内のホーチミントレイル捜索の任に当たりました。もう一つがSOG-35およびNKT(技術局)連絡部が合同指揮するOP-35(C&C部隊)で、越境作戦のみを担当し、国境を越えてラオス、カンボジア領内への潜入偵察作戦を実行しました。

ただし、これら偵察部隊には戦闘能力だけなく高い知識と技術が求められる事から、人員の大多数は高度な訓練を修了した正規のベトナム人特殊部隊員でした。一方、元々民間人である(しかも政府の人種隔離政策によって初等教育すら十分に受けられていない)CIDGが受けている軍事教練は、米・越軍一般兵の水準よりも低い簡易な歩兵戦闘訓練のみである為、偵察部隊に配属されるCIDG兵はMSFで経験を積み、その中から選抜された特に優秀な者に限られていました。

なおOP-35は各C&C司令部(CCN, CCC, CCS)によって編成が大きく異なります。

関連記事: NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[3]

各ギリシャ文字系プロジェクト内には通常の偵察小隊に加えて"ロードランナー"チームが編成されました。ロードランナーは敵である共産軍の装備を身にまとって敵支配地域に潜入し情報収集を行うという危険な任務を遂行する部隊で、ベトナム人(LLĐB)のチームに加えて、CIDG兵で構成されたチームも存在しました。またC&Cでもベトナム人(コマンド雷虎)のチームと、CIDG兵で構成された偵察チームが混在していました。

ただし、NKTもLLĐBもCIDGも同じベトナム共和国軍部隊である事から、アメリカ軍が作成した公式資料ではベトナム人と少数民族を区別せずまとめて"Vietnamese"と記している場合が多いため、どのチームがどの人種だったかははっきりしない部分が多いです。

CIDG計画終了後

アメリカ軍のベトナム撤退に伴うベトナム共和国軍への業務移行、いわゆる『ベトナミゼーション政策』が始まると、米軍グリーンベレーが主導してきたCIDG計画は1970年に終了し、全てのCIDG兵士は他のベトナム共和国軍部隊に編入される事となりました。

CIDGで最も人数が多いCSFは陸軍のレンジャー部隊(BĐQ)に編入され、1970年後半から1971年の始めにかけてキャンプ毎に国境レンジャー大隊(BÐQ Biên Phòng)として再編されました。国境レンジャーはその後、1970年のカンボジア進攻(トゥアンタン42作戦)や翌年のラオス進攻(ラムソン719作戦)などにおいて強襲部隊として最前線に投入され、ベトナム人司令官の指揮下で大きな戦果を残すともに、多大な損害を受け消耗していく事となります。

一方、MSFやギリシャ文字系プロジェクトに所属していたCIDG兵はベトナム人特殊部隊員と比較しても遜色ないほどの高い戦闘能力を有していたことから、国境レンジャーとして消耗されることなく、長年共に戦ってきたLLĐB隊員たちと共にNKTに新設された作戦部(Sở Công Tác)に編入され、"コマンド黒龍"の一部として再編されました。

関連記事:

NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[4]

おまけ: 今年のアホカリの目標

上着なんて何でもいいから、とにかく褌をポチりましょう。

Posted by 森泉大河 at

20:14

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦

2016年05月25日

デガとモン関係

デガ関係

盾が完成。第2軍団LLĐB/DSCĐ儀礼用。

市販の笊をベースにしたので本物とは大きさも構造もかなり違うんだけど、一発目なのでとりあえず金かけずに雰囲気さえ出ればと。

実物のデガの盾はこんな構造みたいです→http://www.tribalmania.com/VIETNAMESEMOISHIELD.htm

ずっと探してたデガのパイプをゲット。

でも、すごく欲しかった割には、実際こういう伝統的なパイプ使ってるのは村の年寄ばかりで、CIDG計画で現金収入のあるデガの兵隊はみんな普通に紙巻タバコ買って吸ってるので、戦争ごっこのイベントで使う機会は無いのだけれども。

モン関係

昨日リサイクルショップにジーパンを探しに行ったら、気付いたらマスケットを買っていました。一応、大昔のマルシン製。

これはデガやDSCĐ用ではなく、ラオス内戦時代のモン族やるのに買いました。モン族は大昔から、西洋から伝わったマスケットを自ら製造しており、猟銃として活用するとともに周辺の多数派民族による迫害から自衛を図ってきました。

ラオス内線が始まると、ラオス王国政府側に付いた右派(王党派)モン族の村落にはADC(村落自衛隊, Auto Defense d'Choc)が編成され、村の男たちはモン族を見境なく虐殺するラオス共産軍パテート・ラーオやベトミン・北ベトナム軍から家族を守るため武器を取りました。

しかし王国軍所属のモン族部隊がフランスやアメリカ製火器で強化される一方、ADCは民兵組織であるため武器の配備は正規軍に比べて遅れており、1960年代になってもADCの一部ではマスケットが使われ続けました。

▲ラオス内戦の停戦を監視する国連代表団の訪問に際し、マスケットやクロスボウを披露するモン族の村人(1959年)

▲モン族のマスケット各種。上二つがマッチロック(火縄)式、下がフリントロック(火打ち)式

去年行ったタイのモン族村に展示してありました。これらを参考に、それっぽく改造しようと思います。

すでにチェンマイ行った時に民族衣装はあらかたゲットしてあるので、ADC計画は着々と進行中です。

実際にはモン族の住んでいる範囲は中国・ベトナム・ラオス・タイとかなり広いので地域によって民族衣装も違ってくる(いわゆる花モンとか青モン等)けど、違いが大きいのは華やかな女性の衣装であって、男性の普段着・野良着はどこも似たような漢服系の黒いシャツなので、誤魔化しはきくかと。

ただ、旅行から丸一年が経過して、買ったとき店のモン族のおばちゃんに教えてもらった帯の巻き方を忘れてしまった・・・。

(モンの帯は、体の前側に帯の端と端を垂らし模様を作るように巻くので、ちょっと複雑な巻き方だった)

そう言えばタイのモン村で晴れ着レンタルした際、レンタル屋のおばちゃん(だったと思う)に「なんで服にコインみたいな飾りがジャラジャラ付いてるの?」って訊いたら、

「これは昔本当のお金で、モンは昔から戦争などで住処を追われてばかりだったから、逃げる時に家に財産を置き忘れないよう服に直接付けておいたんだ。それが今では民族衣装のデザインになってるんだよ。」と教えてくれました。

なるほど。本当に昔からそういう歴史を繰り返しているんですね・・・。

ちなみに別の日、バンコクで一緒に遊んだ日本陸軍マニアのOさんも、実はモン族(モン系タイ人)。

学生時代日本に留学していたので日本語はペラペラ。当時は中田商店通いに明け暮れていたそうです。それに色白なので、横に並ぶと僕より彼の方がよっぽど日本人っぽい(笑)

そんな彼も、モン族であるという理由でタイ国内の右翼から嫌がらせを受ける事が度々あるそうです。「奴らは私を人間以下の生き物と見なしているよ」

でも彼は、そんな下らない連中に負けるほどヤワではない。日本、中国への留学経験を持ち、今はロンドンに留学中。

普通の人生では味わえない、どデカい視野を持った男になる事でしょう。

日本では昨日、ヘイトスピーチ解消法が成立しましたね。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160524/k10010533051000.html

まだ罰則規定は無いけど、少なくともこれで愛国心を口実に日本の名誉に糞を塗るクズ共の行動を違法行為と認定できるようになったんだから、ようやく一歩前進といった感じでしょうか。

ミリタリー業界からも、そういう馬鹿が消え去る日が来ることを心から願っています。

Posted by 森泉大河 at

21:26

│Comments(3)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│【ラオス】│自作グッズ│DSCĐ/CIDG計画│モン族│少数民族の歴史・文化│デガ│旅行・海外