2025年03月19日

師団番号について

以前日本国内で、ベトナム陸軍の歩兵師団について、「師団番号二桁の師団は、後から増設された装備も練度も貧弱な部隊だ」と語られているのを聞いたことが有るのですが、それは大間違いです。

各歩兵師団の創隊年は次の通りです。

第1歩兵師団:1959年

第2歩兵師団:1959年

第3歩兵師団:1971年

第5歩兵師団:1959年

第7歩兵師団:1959年

第9歩兵師団:1962年

第10歩兵師団:1965年

第18歩兵師団:1967年(第10歩兵師団からの改称)

第21歩兵師団:1959年

第22歩兵師団:1959年

第23歩兵師団:1959年

第25歩兵師団:1962年

このように、数字の大きい第21~23師団は第1師団と同じ1959年に編成された最初の歩兵師団の一部であり、反対に数字の小さい第3師団は1971年編成の最も若い部隊です。

この一見不規則な歩兵師団の番号は、歩兵師団よりも前の時代(1956-1959年)に存在していた野戦師団・軽師団が関係しています。

▲野戦師団・軽師団の部隊章と本部所在地(1958年当時)

『Graphic History of the Army of the Republic of Vietnam 1952-1975』より

歩兵師団はゼロから創設されたわけではなく、それまで陸軍を構成していた既存の野戦師団・軽師団を1959年に再編したものでした。そして歩兵師団の番号は、野戦師団から再編された部隊は1から始まる一桁、軽師団を再編した部隊は21から始まる二桁となっています。

第1野戦師団→第1歩兵師団

第2野戦師団→第2歩兵師団

第3野戦師団→第5歩兵師団

第4野戦師団→第7歩兵師団

第11および第13軽師団→第21歩兵師団

第12および第14軽師団→第22歩兵師団

第15および第16軽師団→第23歩兵師団

その後、1962年になると野戦師団・軽師団からの改編ではない、新設の第9、第10(後の第18)、第25歩兵師団が誕生します。

さらに遅れて、1971年になってようやく第3歩兵師団が新設されます。

と、ここでいくつか疑問が湧いてきます。

・野戦師団が基になった歩兵師団の番号は、2の次が5、5の次が7になっている。(3、4、6が使われなかった)

・当初(1959年当時)は使われなかった3が1971年になって急に使われた。

・24は最後まで使われなかった。

・第10歩兵師団は1967年に第18歩兵師団に改称されるが、その間の数字は存在しない。

このうち、明確に理由が分かっている物は4と24です。

4という数字は日本語と同様、ベトナム語でも「死」とかなり似た発音をする不吉な数字とされているため、師団番号から除外されています。

第4野戦師団では使われているけど、当時から評判が悪かったから1959年の改編を機に廃止したのかも知れません。

※ベトナム語において「4」は一般的な言い方(日本語の訓読みに相当)では「Bốn」ですが、漢字由来の読み方(音読みに相当)では「Tứ」となり、死という漢字の音読み「Tử」とかなり近い発音になります。

また第10歩兵師団が改称された理由としては、「10」という数字は(ナンバー・ワンの対義語として)ナンバー・テン=最悪を連想させたためと言われています。しかし何故18という数字になったのかは分かりません。

その他については、まだ理由を説明した資料は入手出来ていません。

しかし「3」の謎については、僕なりの推理があります。

それは第3野戦師団で起こったヌン族将兵大量脱走事件の影響です。

もともと第3野戦師団は、第一次インドシナ戦争中にハイニン省を中心とするベトナム北東部で組織されたフランス植民地軍ヌン族部隊(通称「ヌン大隊」)が1954年の敗戦によって南ベトナムに避難した後、それらヌン大隊を再編する事で発足した師団でした。なので第3野戦師団は「ヌン師団」と呼ばれ、将兵の大半がヌン族で構成されていました。

しかしヌン族将兵が第3野戦師団師団長ファム・バン・ドン大佐に強い忠誠心を抱いてた事から、軍閥化する事を恐れたゴ・ディン・ジェム総統は1958年にドン大佐を師団長から更迭します。

ところがこれに反発したヌン族将兵は武器を持ったまま集団で軍から脱走し、自ら進んでドン大佐の私兵兼傭兵となってしまいました。

その後ヌン族兵は傭兵としてベトナム政府軍やアメリカ軍と契約し、コマンド隊員として数々の特殊作戦に従事していきます。

(過去記事『【改訂版】在越ヌン族の戦史』参照)

その後、軍は第3野戦師団にベトナム人兵士を補充する事で部隊そのものは存続しましたが、兵士の大量脱走という不祥事を起こした第3師団という番号を引き継ぎたくなかったらしく、1959年の改編の際に(4を飛ばして)第5歩兵師団へと改称されました。

▲旧第3野戦師団(左)と初期の第5歩兵師団(右)師団章

それから時は流れ、1971年に陸軍が新たな歩兵師団を創隊する際、(脱走事件から13年も経ちほとぼりが冷めたからか)、陸軍はこの新師団に欠番となっていた3を復活させて第3歩兵師団と命名しました。

以上が第3歩兵師団が1959年に作られず、1971年に突如現れた理由に関する僕の推測です。

推測なので、間違っているかもしれません。

ちなみに1971年に創隊された第3歩兵師団は、翌年の1972年に起った『赤火の夏(イースター攻勢)』の中でも最大規模の激戦『ドンハの戦い』によってほぼ壊滅してしまいます。

戦いの後、第3歩兵師団には新たに兵員が補充され再建されますが、この際部隊章も新たなデザインに変更されており、再建後の第3歩兵師団は名前だけは引き継いでいるものの、実質的には旧第3歩兵師団とは別の新しい部隊と言えるかもしれません。

▲第3歩兵師団の師団章。左が1st(1971-1972年)、右が2nd(1972-1975年)

2025年03月13日

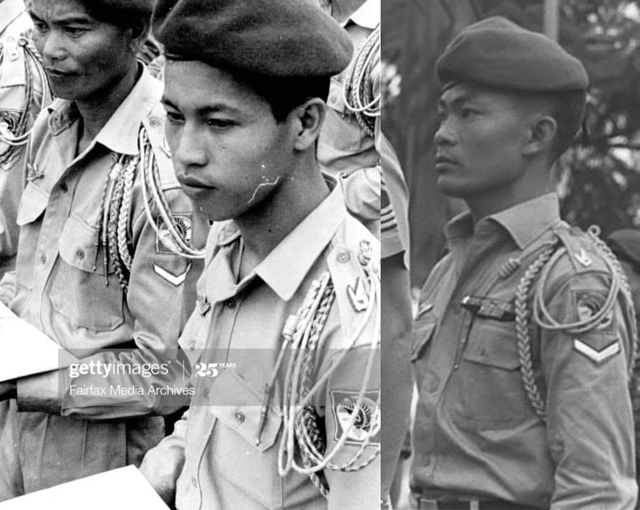

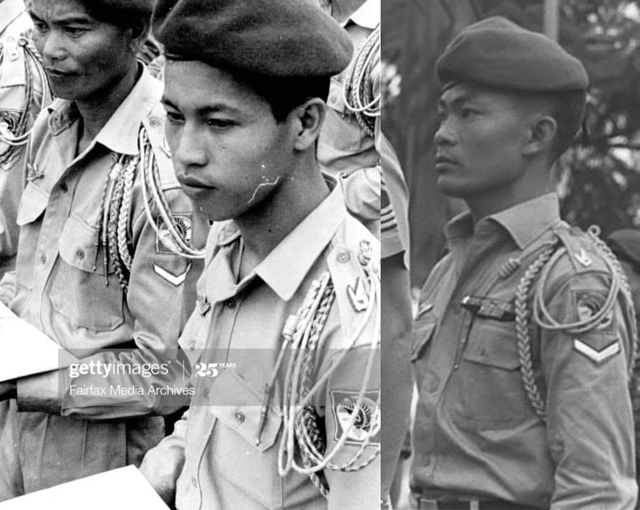

続・右側飾緒の謎

※2025年3月14日更新

この記事の中で、僕は右側に付く飾緒を「第一共和国期(1955-1963年)のみ着用例が見られる」と書きましたが、そうは断言できなくなってました。

実は去年12月にサイゴンでトニー君と会った際、この謎の右側飾緒について意見を聞いてみたのです。

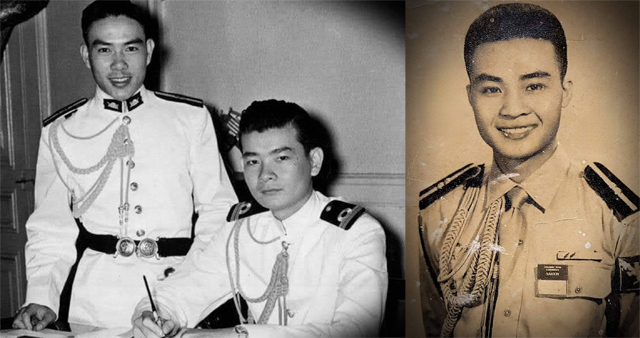

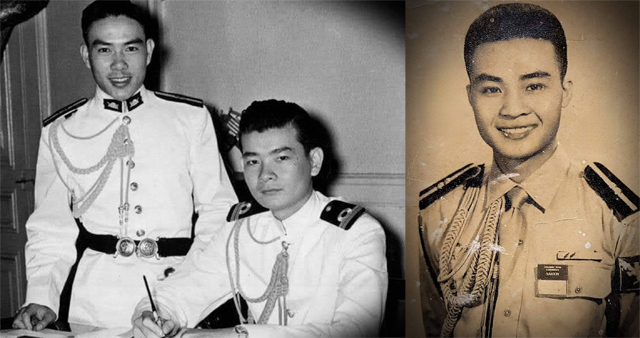

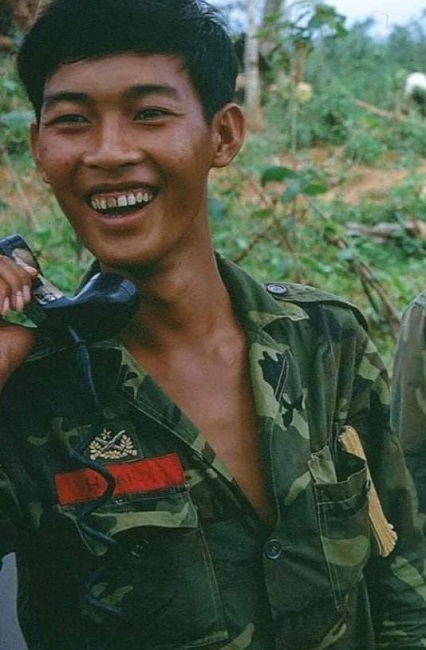

するとトニー君はすぐさま「いや、ジェム政権崩壊後も使ってるよ」と、下の写真を見せてくれました。

2枚ともベトナム共和国総統グエン・バン・テューが1973年に台湾の故宮博物院を訪問した際の写真です。

▲制服を着ている3人の内、向かって左手の人物がグエン・バン・ヒュー中将、他の人は不明です。

▲ちょっと不鮮明ですが、中央のリー・トン・バー准将も右側飾緒を付けています。

たしかに、1973年の写真に右側飾緒が見られます。これには本気で驚かされました。

こんな写真をとっさに出してくるとは、さすがトニー君。

またその後、自分でもパソコンの中の写真をもう一度見直してみたら、右側飾緒の写真が出てきちゃいました。

下の2枚は1973年に出色戦士に表彰されたベトナム軍将兵が褒賞として台湾に慰安旅行に来た時の写真です。

ただ、これを以て「右側飾緒は1964年以降も使われていました」と言えれば楽なのですが、まだ引っ掛かってる点があります。

まずトニー君も、1964年以降で右側飾緒が使われている例を確認しているのは上の1973年のテュー総統の外遊の時のみで、他には一例も見た事がないそうです。

63年以降も右側飾緒の制度が存続していたとするには、あまりに使用例が少なすぎるし、1973年というのも最後の使用例から10年も経っており、期間が開きすぎに思えます。

また、これらの写真の撮影地が全て台湾というのも怪しいところ。つまり、これらの写真に写っている右側飾緒はベトナム軍の物ではなく、台湾軍(中華民国軍)の物である可能性もあるのではないかという事です。

現に台湾軍の将校もほとんど同じ見た目の飾緒を着用している写真があります。

(ただし、ベトナム軍では飾緒の端をボタンに留めているのに対し、台湾軍では襟の下に固定しているようです。)

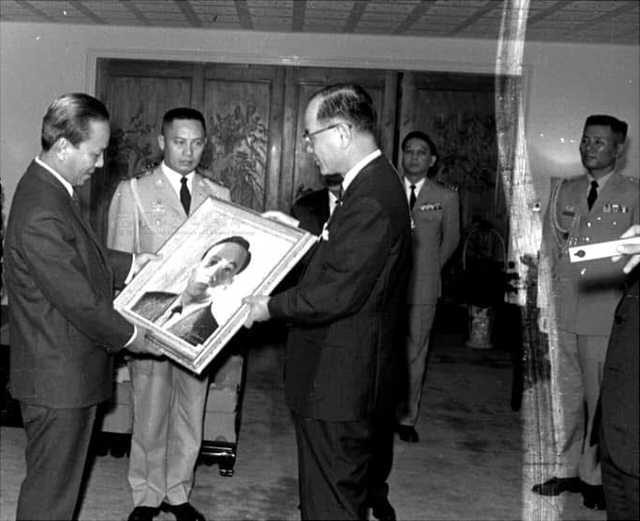

▲アメリカを訪問する台湾軍参謀総長王叔銘上将(1957年)

この台湾軍職緒が親善だか表彰だかでベトナム軍将校にも送られていたのでは・・・と推測したのですが、どうでしょう。

しかしそもそも、台湾軍の職緒が単なる礼装用の装飾なのか、何らかの意味を持つ表彰なのかは、今回検索した限りでは分かりませんでした。台湾軍にお詳しい方がいらっしゃいましたら是非お知らせください。

なので現段階では「1964年以降に右側飾緒を着用している写真はあるけど、それが本当にベトナム軍の物かどうかは分からない」としておきます。

2025年3月14日追記

トニー君から、台湾以外での使用例の写真をもらいました。

1967年に西ドイツのベトナム共和国大使館で撮影されたベトナム空軍将校です。

う~ん、また外国。という事は、1964年以降に見られる右側飾緒は台湾に限らず、国外派遣時に着用される(ベトナム軍の)装飾という可能性も出てきました。

(第一共和国期の物は確実に国内で使用されているので、64年以降の物とは別物)

ちなみに、こちらのVIET-NAMタブもほとんどの場合、国外派遣時にのみ使用される徽章です。

なんか正解に近付いてきた気がする~!

2025年03月04日

階級の渾名

※2025年3月8日更新

今回は、戦時中ベトナム軍の兵隊の間で使われていたスラング(俗語)について。

最近ベテランから、階級に関するスラングを教えて頂いたので、ご紹介します。

一等兵・下士:「バター揚げ手羽先 (cánh gà chiên bơ)」

由来:黄色いV字型階級章の見た目から

中士・一等中士:「茹で手羽先 (cánh gà luộc)」

由来:白いV字型階級章の見た目から

上士(1967年以降):「レンガ (gạch)」

由来:階級章が積み上げたレンガのように見えるから

上士:「代父 (Bố Già)」

由来:部隊内で最年長かつ経験豊富な父親的な地位から

准尉(1967年以降):「ホアマイとレンガ (một mai một gạch)」

由来:階級章がホアマイ(マイの花)とレンガを組み合われたように見えるから

准尉(1967年以降):「穴開き少佐 (Thiếu tá lỗ)」

由来:准尉の階級章が、少佐の階級章の花の部分に穴が開いたように見えるから

士官候補生:「揚げ魚(Cá chiên)」と「鍋の取手(tay cầm)」

階級章のアルファーを魚に、アルファーの下に追加される棒を鍋の取手に例えている。

おまけ

僕は歴史好きぶってはいるけど、実は日本史の事がよく分かっていないので、最近『まんが日本史』を観て基本をおさらいしています。

子供向け作品とは言え、全52話でそれぞれの時代の出来事を丁寧に描いているので、大変見応えがあります。

十数話見たのに、まだ平安時代が終わりません。

日本史を扱った作品と言えばよく戦国時代や幕末がテーマにされますが、その時代に至るまでの長い経緯も知っておけば、より楽しめるような気がします。

2025年01月16日

東洋漫遊記⑫サイゴン(帰路)

日本に帰る途中、この旅の始まりの地サイゴンに戻ってきました。

うおぉぉ!こりゃええ。

ただ帰るだけなら、他にもハノイやバンコクで乗り換えるルートもあったのですが、初日にトニー君と会った時に、サイゴンにあるホーチミン作戦博物館の事が話題に上がり、僕はまだ行ったことが無かったので、帰りに寄ろうと思っていたのです。

ここはベトナム戦争末期の1975年4月に共産軍が行ったサイゴン攻略戦「ホーチミン作戦(ホーチミン戦役)」を讃え、共産軍の言うところの「サイゴン解放」を記念する資料館です。

僕はサイゴンに来るのは今回で4回目なのですが、小さい博物館なので、今まで完全にノーマークでした。

しかしトニー君の情報では、なにげに現政府の敵であるはずのベトナム共和国軍の展示が充実しているとの事なので、こりゃ行かねばと思った次第です。

この日、サイゴンに到着したのが午後10時頃だったので、まずは激安ホステル(一泊500円)にチェックインして一泊。

翌朝、バイクタクシーを呼んで博物館に移動しました。

まず博物館に着くと、屋外に戦闘機や車両、火砲が展示してあります。まぁ、この辺は見慣れたものです。

中に入ると、1階は第二次大戦から現在までのベトナム人民軍に関する展示です。

そして2階に上がると、展示室は二つあり、一つはサイゴンを攻める共産軍の部屋。

そしてもう一つは、部屋丸ごとベトナム共和国軍についての展示でした。

これが博物館らしく、かなり貴重な品々のオンパレードです。

確かにトニー君の言う通り、共和国軍に関しては他のどの博物館よりも充実した展示です。

特に紙系の資料は内容をちゃんと読みたいので写真を撮りまくりました。

特に紙系の資料は内容をちゃんと読みたいので写真を撮りまくりました。

いやぁ、来て良かった。

この後は、観光する元気がなかったのでホステルに戻り、夜までのんびり過ごしました。

(行く先々で気温が違い過ぎて体調がおかしくなっていました。シエンクワンは5℃だったのに、サイゴンは30℃)

▲ホステルで飼われている看板猫

旅の途中から東南アジア料理に飽きていたので、この日の夕食は日本食を求めて、日本人が経営する油そば屋さんに足を運びました。

そして午後11時、タンソンニュット空港から成田行の飛行機に乗り、今回の旅が終了しました。

旅を終えた気分を歌に例えるとこちら。

旅した期間はのべ10日。元々は1か月くらい放浪しようと思っていたのですが、思いのほか目的が早く達成できたのに加え、長距離移動と気温の変化の連続で体調がおかしくなってきたので、無理せず帰国しました。

旅を振り返ってみると、なかなか密度の濃いものになったと思います。

・日本からの往復で使ったベトジェットエアーは座席が薄っぺらくてケツが超痛い

・陸路でラオスに入国したら現金が無くてご飯食べれなかった

・ワッタイ空港でSIMカード買ったら通信速度が遅すぎてGoogle検索すらできない不良品だった

・夜行バスはチケットが二重発券されてる、冷房が寒すぎて寝れない

などトラブルもありましたが、まぁこの程度で済んでよかったと思います。

翌朝、成田に着き、自宅に戻ったあたりから、思った通り本格的に体調が悪くなりました。

いつもは風邪くらい2・3日で治るのですが、今回は10日以上伏して過ごす事に。不本意ながら寝正月となりました。

2024年12月29日

東洋漫遊記①サイゴン

12月後半、ベトナムとラオスを旅してきました。

まず、旅の始まりの地サイゴンでは、前もって会う約束をしていたトニー君と初対面。

ベトナムには「ARVN好き」を名乗るマニアはそれなりに居ますが、正直、総じてレベルは低いと感じています。

そんな中で、彼は年齢は若いですが、飛びぬけて知識が豊富で、ベテランとのコネも多く持つ一流の研究者の一人なのです。

そんなトニー君の運転するスクーターに乗って一緒にヤンシン市場に行きました。

僕は数年前、ヤンシン市場を訪れた際にベトナム戦争期のベトナム共和国軍野戦服ボタンと同型の物(おそらく戦後も同じ型で人民軍向けに生産が続いた)を100個ほど買ったことが有るので、今回もそれを買いに行きました。

しかし軍装品店でボタンちょうだいと言うと、かなり奥にしまってあるので今日は取り出せない、別の日に来てくれと言われてしまいました。ガッカリ

後日トニー君に代理で買ってもらい、日本に送ってもらう事になりました。

他には特に探している物は無かったので、適当に市場内を歩き、気になった物を購入。

①コンナイの瓶

コンナイ(鹿)はサイゴン市チョロンに本社を置く華人系のフントアン(Phương Toàn)社が生産していたサルシ(シオデという植物の種から作られるソフトドリンク)で、ベトナム共和国期はBGI社のコン・コップと双璧をなした人気炭酸飲料だったそうです。

▲コンナイの販促ポスター

なお上の記事によると、フントアン社は当時、ライバルの米国ペプシ社のベトナム市場参入を阻むため、ベトナム国内の空き瓶回収業者に金を渡してペプシの空瓶を破壊させたそうです。これによりペプシは毎回米国から新品の瓶を輸入せざるを得ず、コストがかさんだため本格参入できず、ベトナム共和国期の飲料市場はBGI社とフントアン社の独占状態だったそうです。

その後、フントアン社は1975年の終戦後もコンナイを生産し続けましたが、1980年代にひっそりと経営破綻したそうです。なので今回買った瓶がベトナム共和国時代の物なのか戦後製なのかは分からないのですが、少なくとも瓶の外観は共和国時代と同一っぽいので記念品としては満足です。

②ベトナム共和国パスポート

こちらはアンティークショップで見つけた掘り出し物です。

これだけ良い状態で残っているのは正直驚きでした。

持ち主は軍人のようです。

1958年にカンボジア(クメール王国)に渡航しており、中にはその時のクメール語の書類も残っていました。

おまけ

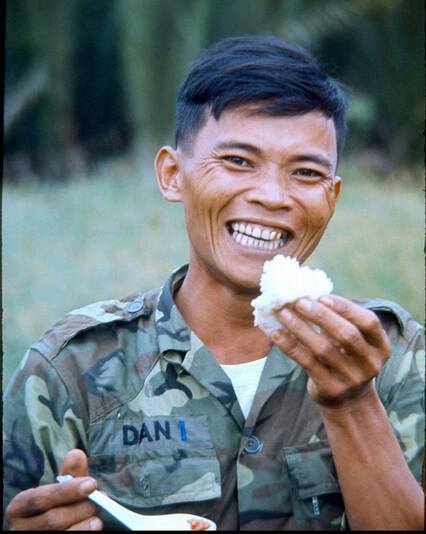

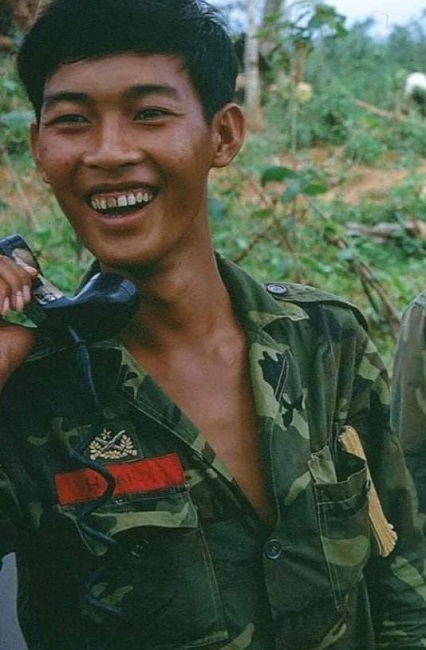

こちらは僕ではなく、トニー君が買った古写真。

空挺師団の偵察中隊という割とレアな写真です。4ポケット作戦服を着ているのでおそらく1973~1975年頃のもの。

右胸ポケットの丸いパッチが空挺師団内の偵察中隊(第1~第3中隊共通)で、左胸のネームテープの上にあるのが長距離偵察証です。

(関連記事『偵察中隊/ベトナム軍LRRP』参照)

今回、人と会う約束をしていたのはこの日のみなので、翌日から本当の一人旅がはじまります。

2024年11月27日

VMX/初代タイガーストライプ発売!!!

※2024年12月01日更新

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

分かりやすく言うと、ベトナム海兵隊が1957年に開発した、一番最初のタイガーストライプです。

その後現代まで70年近く続くタイガーストライプ迷彩の歴史はこの服から始まりました。

この服自体はベトナム戦争が始まる以前の50年代末のベトナム海兵隊でしか使っていない服なのでレプリカなんて望めないと思っていましたが、出ちゃいましたよ。まさかこんな日が来ようとは!

【関連記事】

海兵隊ザーコップ迷彩について:https://ichiban.militaryblog.jp/e1084861.html

ベトナム海兵隊の歴代戦闘服:https://ichiban.militaryblog.jp/e1136674.html

この服が使われた当時、まだ海兵隊全体を示す部隊章は制定されていなかったので、左袖には『第1上陸大隊(Tiểu Đoàn 1 Đổ Bộ)』部隊章のレプリカを縫い付けています。

(過去生地『ベトナム海兵隊のインシグニアについて その1』参照)

第1上陸大隊の部隊章は中央に「赤い星」がデザインされていますが、これは海兵隊の前身の一部となったフランス植民地軍コマンドス・ノルト・ベトナム(北ベトナムコマンド)の部隊章から継承されたもので、その後1960年にアメリカ海兵隊のEGA(鷲・地球・錨)の意匠を取り入れた新徽章がベトナム海兵隊章として制定された後も、赤い星は海兵隊のシンボルとして受け継がれていきます。

2024年09月21日

調査中の制服・徽章(第一共和国期)

※2025年3月14日更新

なので、まとめと言える状態ではないですが、もしかしたら広い世の中には同じ分野に興味を持っている人が誰か居るかもしれないので、今現在分かっている事を公開してみます。

①保安民衛局(Nha Bảo An và Dân Vệ)

②公安警察総局(Tổng Nha Cảnh Sát Công An)

保安民衛局はベトナム共和国内務省内の民兵部門で、1955年から1964年まで全国に民兵組織『保安隊(Bảo An Đoàn)』と『民衛隊(Dân vệ đoàn)』を擁しました。

その後、これらの民兵組織は1964年に国防省に移管され、『地方軍(Địa Phương Quân)』および『義軍(Nghĩa quân)』へと発展。それらを統括する『地方軍・義軍本部(Bộ Tư lệnh Địa phương quânn-Nghĩa quân)』が設置されました。

(地方軍発足以降については過去記事『地方軍』参照)

▲保安民衛局徽章

▲保安民衛局の帽章

▲保安民衛局職員の制服

肩章に保安民衛局の徽章、加えてもう一つ星が付いているので、これは階級章と思われますが、この写真以外にはまだ何の情報もありません。

1955~1962年まで、ベトナム警察は『公安警察総局(Tổng Nha Cảnh Sát Công An)』の下部組織であり、その公安警察総局では警察とは異なる独自の制服・徽章が着用されていました。

▲公安警察総局職員の制服

肩章には何かケバケバしい模様とCACS(公安警察)の文字が刺繍されています。

この模様の部分は、人によってデザインが違うように見えるので、もしかしたらこの模様で階級を示しているのかも知れません。

しかし、こちらもまだまともな資料を見た事ありません。

参考までに、同時期(公安警察総局隷下)のベトナム警察の制服と肩章・帽章はこちら

その後、1962年に公安警察総局は解体され、新たに『国家警察(Cảnh Sát Quốc Gia)』へと改編されます。これ以降、すべての警察組織の制服・徽章は統一されます。

(過去記事『ベトナム警察の制服と階級章』参照)

③右側飾緒

こちらはベトナム軍で第一共和国期(1955-1963年)のみ着用例が見られる飾緒です。

とは言え、上の写真のように、右側飾緒の着用例が見られるのは大礼服や準礼服のような礼装の時のみであり、またデザインも英勇章部隊感状のような等級別に分かれたものではなく全て同一の金色に見えるので、この飾緒は単なる礼装用の装飾のように思えます。

しかしそうだとすると、今度はなんでジェム政権崩壊後には(国内では)一切見られないのか、という疑問も湧いてきます。(同様に詰襟の陸軍大礼服もジェム政権崩壊後に姿を消す)

もしかしてこれら詰襟大礼服や右側飾緒はジェム総統からの表彰を表すものだったりして?だからクーデター後の新政権下で着る訳にはいかなかったのかも?

想像は膨らみますが、所詮は推測なので、引き続き調べていきたいと思います。

右側飾緒に関する追加情報があります→『続・右側飾緒の謎』

2024年05月30日

エラーパッチ

※2024年6月1日更新

※2024年6月8日更新

ベトナム戦争期のベトナム共和国軍の部隊パッチの多くはシルク織り(所謂BEVO織り)製であり、機械で自動的に大量生産された物でした。

そしてこれらの中には稀に、貨幣のエラーコイン・エラー紙幣のように、エラー品のパッチが混入していたことが国内外のコレクターの方々が公開している情報から確認できます。

今回はそうしたエラーパッチの例を紹介いたします。(画像は全て引用です)

画像は左が正常、右がエラー品です。

①陸軍レンジャー部隊(Dennis Kim氏コレクション)

見ての通り、完全に黒い糸が無くなっています。糸を機械にセットし忘れたか、織り出し中に糸が途切れてしまったようです。顔面蒼白でちょっと怖いです。

②海兵隊2ndタイプ(阮空挺氏コレクション)

こちらは黄色い糸がありません。

このパッチは実際に軍服に縫い付けられ着用されている例が確認されています。

▲1972年フエ

③陸軍第81空挺コマンド群(出典不詳)

このパッチは糸の入れ忘れではなく、黒と赤の糸を逆に機械にセットしてしまったようです。

このエラーパッチの画像はずいぶん昔からネット上で広まっており、一部のマニアがこれを実在する正式なデザインだと勘違いして紹介している例も見た事があります。

国家が細心の注意を払って作る貨幣ですらエラー品が出回るのですから、戦時中の軍隊のパッチでこのようなミスが発生する事自体は驚くに値しないでしょう。

ただし、元々エラー品だけあって現存するエラーパッチは極めて少ないので、これはこれで貴重な資料の一つと言えるかもしれません。

2024年04月11日

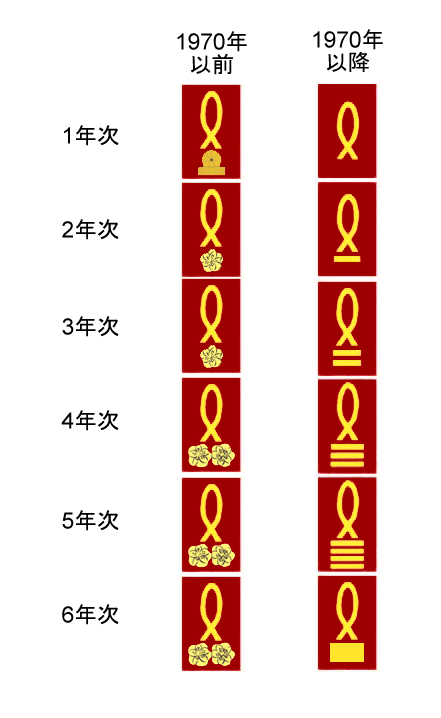

ベトナム軍衛生士官候補生の階級章

※2024年4月12日更新

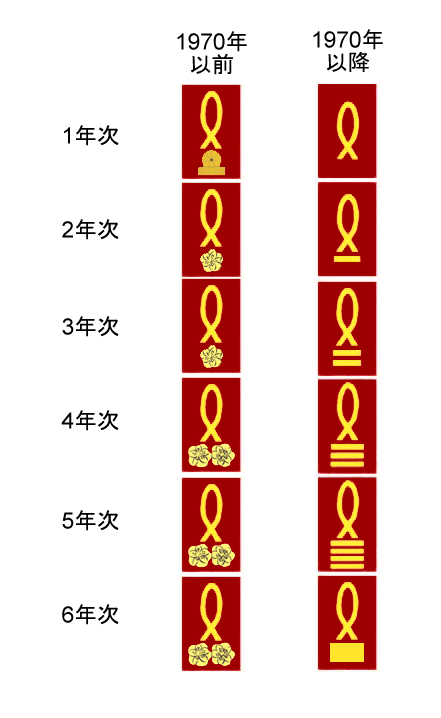

ベトナム軍の軍医の卵、「衛生士官候補生(Sinh Viên Sĩ Quan Quân Y)」の階級章は、他の士官学校と同様に士官候補生を表すアルファ(通称「魚のフライ」)の意匠が用いられていますが、当時の写真ではそのアルファの下に追加される図柄には、ダラット国家武備学校のような金色の棒(通称「鍋の取手」)が付く場合と、(海軍を除く)士官と同様のボンマイ(別名マイヴァン, ホアマイ)の花が付く場合の2パターンが見られ、その使い分けについては長年把握できていませんでした。

▲左がボンマイのパターン、右が棒のパターンの例

特にボンマイは(海軍を除く)士官の階級章なので、それがまだ士官ではない士官候補生にアルファと一緒に使われているのは不可解でした。

そこで最近、SNSでベトナム軍ベテランに情報提供を呼び掛けたところ、核心に迫る情報をお寄せ頂くことが出来ました。

下の図はそれらをイラスト化したものです。

まず、アルファの下の図柄が2パターン存在したのは年代によるもので、同時に存在した訳ではありませんでした。

そして1970年までボンマイの階級章が使われた理由ですが、これは衛生士官候補生は他の士官学校の士官候補生と異なり、入学した時点で士官(准尉)扱いになるためでした。

例えばトゥドゥック歩兵学校やドンデー下士官学校の予備士官課程では9か月のカリキュラムを終え卒業する事でようやく准尉に任官しますが、衛生士官候補生は入学すると同時に准尉扱いとなり、准尉の給与を得ます。さらにその後すぐに少尉扱いに昇進し、4年次以降は中尉扱いとなるそうです。

なので衛生士官候補生は正式な将校でなないのにも関わらず、アルファと共に准尉・少尉・中尉の階級章を用いていました。

しかし1970年、総参謀部はこの衛生士官候補生独特の階級章制度を廃止し、ダラット等他の士官学校と同じ、棒で年次を示す制度に改めたそうです。

そして1970年の前後いずれの場合も、衛生士官候補生は6年間の医師課程(医師・歯科医・薬剤師コースに分かれる)を修了すると、医師免許を取得し、軍医(Sĩ Quan Y Sĩ=医師士官)となり、正式に中尉に任官します。

なお、医師養成にかかる莫大な学費は国が負担しているため、軍医になった者は一定期間軍での勤務が義務付けられており、その期間を満了するまで自らの意思で除隊する事は出来ませんでした。

この衛生士官候補生を養成した衛生学校そのものについて書き出すと長くなるので、また改めて記事にしたいと思います。

2024年02月14日

ラオスの黒虎

※2024年4月29日更新

※2024年6月8日更新

こちらは言わずと知れたベトナム陸軍レンジャー部隊のトレードマーク「黒虎(Cọp đen)」ですが、実はこれと同じデザイン、と言うかこのレンジャー部隊章がそっくりそのまま同時期のラオス王国軍でも使われていました。

使用していた部隊はラオス陸軍第4軍管区SGU(特別遊撃隊)です。

SGUは米国CIA・タイ国境警備警察PARUアドバイザーの指揮下にあるラオス王国軍所属の不正規コマンド部隊で、構成員はラオス領内の少数民族。第4軍管区SGUではブル族などのラオ・トゥン人が主でした。

ラオス陸軍では米軍式のSSI(左袖に部隊章縫い付け)の他に、部隊章を左胸ポケット上に着用する場合もあり、SGUでも同様の着用例があります。

上の写真の2枚に写っている、部隊章の上に付いているタブはこちらと思われます。

この部隊章は徽章だけでなく、基地内の装飾にも使われています。

また、それこそベトナム軍レンジャーを模倣しているかのごとく、ヘルメットへの黒虎のマーキングも見られます。(ただし黒虎マーキングのヘルメットはベトナム軍レンジャーでは野戦で使用されたが、ラオス軍SGUでは式典用の正装としてのみ使用)

そもそもベトナム軍とラオス軍どちらが先にこのデザインを作ったのか?

ベトナム軍でこの部隊章が制定されたのはレンジャー部隊が発足した1960年頃(遅くとも1961年)なのに対し、ラオス第4軍管区にSGUが発足したのは1967年、写真で着用例が確認できるのは今のところ1968年が最初なので、オリジナルはベトナム軍で間違いないと思います。

ではなぜSGUは他国の部隊章をそっくりそのまま採用したのでしょうか?

これも確たる情報は何もありません。しいて言えばラオスにとって南ベトナムは同じアメリカ傘下の同盟国であり、また第4軍管区はラオスで唯一南ベトナムと国境を接している軍管区でありますが・・・、これだけじゃ根拠が希薄です。何ならラオスにとってはベトナムよりも、同じタイ系民族のタイ王国の方がよっぽど深い関係にあります。(ラオス人諸国家は何百年にも渡ってシャム王国=タイと朝貢関係にあった)

なんか実はちゃんとした理由なんか無くて、単にたまたまベトナム軍レンジャー部隊章を知ったSGU幹部が、「それカッコいいじゃん!うちも使う!」と、他国のデザインである事なんか意に介さずパクっただけのような気がします。特にSGUは建前上はラオス軍所属ですが、実質的な指揮権はCIAにある民兵組織であり、構成員も低地ラオ族(ラオスの多数派民族)ではありません。そのためラオス軍としてのコンプライアンス意識は希薄であったと思われます。

という訳で、正確な事は何もわかりませんでした!いかがでしたか?

2024年02月05日

ベトナム軍のネームテープ

※2024年2月6日更新

ベトナム戦争期のベトナム軍では様々なタイプの作戦服用ネームテープが用いられましたが、今回はそれらをサイズ、着用位置、テープ色、文字色、文字入れの方法、文字の内容、文字の書体という7つの項目で分類してみました。

【サイズ】

標準:120×25mm

当時のレギュレーションで定められたサイズは下の図の通りです。

ただしこれはあくまで目安だったようで、横幅は胸ポケットの幅に合わせるというのはほぼ共通でしたが、テープの高さや文字サイズにはバラつきがあります。

【着用位置】

標準:右胸ポケット直上

そもそも作戦服へのネームテープ着用は当時関係を深めていたアメリカ軍に倣って1960年代初頭に導入された制度でした。そのため一部の例外を除き、ネームテープの着用位置はアメリカ軍と同じ右胸ポケットの直上です。

(アメリカ軍の場合左胸には軍種のテープが付きますが、ベトナム軍ではそちらは採用されていません。一部の例外を除き、左胸ポケット上にはテープは付きません)

またネームテープの着用は徹底されておらず、着用しない兵士も大勢いました。特に特殊部隊では機密作戦に従事する都合上、あえてネームテープを付けていない兵士の割合がかなり多かった模様です。

例外:左胸ポケット直上

理由は不明なものの、空挺部隊のみネームテープの着用位置は左胸ポケット直上で統一されています。

【テープ色】

標準①:白

全軍で用いられた最も基本的なテープ色です。60年代中盤までは一部のエリート部隊を除きこの白テープでほぼ統一されていましたが、白という目立つ色は野戦には不向きなため、60年代後半に入ると陸軍および地方軍の戦闘部隊ではカーキ(オリーブグリーン)のテープが好まれ、白テープの使用は減っていきます。(ただし支援部隊および海軍・空軍では引き続き多用された)

標準②:カーキ(オリーブグリーン)

60年代後半以降、陸軍および地方軍の戦闘部隊ではサブデュード(低視認性)を追及したカーキ(オリーブグリーン)色のネームテープが広く普及しました。

例外①:迷彩

主に60年代後半以降の空挺部隊・特殊部隊・偵察部隊、また1971年以降のレンジャー部隊では、着用する迷彩服と同じ生地でネームテープが作られました。

例外②:青

国家警察ではネームテープの色は青と定められていました。(ただし一部で迷彩生地あり)

例外③:各色(レンジャー)

レンジャー部隊では1965年頃~1971年までの約6年間、所属部隊を色で表したネームテープが用いられました。

しかし最近、同じ大隊のはずなのに写真によって色が違ったり、色の一覧に当てはまらない例が複数か見つかったため、改めて検証が必要だと感じています。なので現時点では詳細は不明とさせていただきます。

例外④:各色(海兵隊)

海兵隊では1963年頃からテープ色と文字色の組み合わせで所属大隊(および師団・旅団本部等)を表したネームテープが用いられました。

ただしこの識別色ネームテープの導入時期は部隊によって異なり、海兵隊全体で見られるようになるのは60年代後半以降です。

詳細は過去記事『続・海兵隊ネームテープ色』参照

例外⑥:色・模様付き(部隊独自)

上記の他にも各部隊で独自に設定された色・模様付きのネームテープが存在していましたが、資料が残っていないので詳細は不明なものが多いです。

例外⑦:テープの端に色付き(部隊独自)

野戦で目立たないようカーキまたは迷彩生地テープを着用していますが、その両端に各部隊で独自に定めた小さな識別色が付いている例が1970年代に多く見られます。

【文字色】

標準:黒

全軍で用いられる最も基本的な文字色です。テープ色が白でもカーキでも迷彩でも、基本的には文字は黒色です。

例外①:白(国家警察)

国家警察では基本的には青テープに白文字が用いられました。(一部例外あり)

例外②:各色(海兵隊)

先述のとおり、海兵隊ではテープと文字の色の組み合わせで大隊を表したため、黒以外にも白、赤、黄色の文字色が存在ていました。(『続・海兵隊ネームテープ色』参照)

例外③:各色(予備士官候補生)

先述の通り予備士官候補生では、期ごとに異なるテープ色、文字色が用いられました。

例外④:各色(部隊独自)

テープ色同様、各部隊で独自に設定された文字色が存在していましたが、詳細は不明です。

例外⑤:黄色

空挺部隊や特殊部隊の一部において、非公式なおしゃれとして迷彩生地テープに黄色い糸で刺繍した例が散見されます。

【文字の内容】

標準①:名のみ(簡易ローマ字表記)

同じ姓の多いベトナム人は日常生活でも軍隊でも基本的に姓ではなく名を使って呼び合うので、ネームテープにも名が入ります。

また本来ベトナム語(クォックグー)にはベトナム語独自のアルファベットと声調記号があるのですが、それらはネームテープという大量生産しなければならない製品の性質上、省略してもやむなしと見做されたようで、兵卒に支給されるネームテープのほとんどは、英語等と同じシンプルなローマ字表記に省略されています。(ベトナム人同士であれば、記号が無くても本来のスペルはだいたい想像できるため)

下の例では"HÙNG"または"HƯNG"だったものが、"HUNG"に省略されています。

標準②:名のみ(クォックグー表記)

このクォックグー表記はベトナム語としては正しいものの、ネームテープを作る上では生産性が悪いので、ちゃんとクォックグー表記されたネームテープは官給品ではなく、将校・下士官が自費でオーダーメイドしたもの(主に刺繍)と思われます。

例外①:名のみ(フォネティックコード表記)

軍の支給ではなく個人でオーダーメイドしたもので、クォックグーのスペルを軍で無線交信に用いられるベトナム語フォネティックコードで表記している例が散見されます。

例外②:フルネーム

こちらもオーダーメイドで、名のみではなくフルネームをネームテープに入れている例が見られます。

ただし、よほど短い名前ならまだしも、普通のベトナム人の姓名を全て入れるにはテープのスペースが足りないため、ありふれた姓やミドルネームは一文字ないし二文字に省略して表記されている場合が多いです。

下の例では"Nguyễn"が"NG"に、"Văn"が"V"に省略されています。

例外③:海兵隊中隊番号

海兵隊では同名の他人との混同を避けるためか、名の後に中隊番号を追加している例が散見されます。

【文字入れの方法】

標準①:プリント

全軍で最も多用されたのが文字をプリントしたものです。

プリントの方法はステンシルの場合が多いですが、米軍のようにブロック式のスタンプも用いられました。

またプリントの場合、名前が後述の簡易ローマ字で表記されている場合が多いです。

標準②:刺繍

刺繍も一般的な文字入れ方法でした。刺繍では簡易ローマ字、正式なクォックグー表記の両方が見られます。

またテープが迷彩生地の場合はもれなく刺繍になります。

例外:手書き

支給の段階で文字が入っておらず、兵士自身がペンで手書きした例が一部で見られます。

【文字の書体】

標準①:セリフ体

プリント製・刺繍製ともに用いられる基本的な書体です。

標準②:ゴシック体

刺繍製でよく使われますが、プリント製(スタンプ式)でも一部で用いられます。

例外:その他の書体

オーダーメイドしたネームテープでは筆記体やポップな感じの書体も一部で用いられました。

以上です。

今回は写真がやたら多くなりました。

2024年01月30日

カオダイ軍じゃないベレー

※2024年1月31日更新

※2024年2月2日更新

そう判断する理由は上の記事にまとめてあるので、今回はなぜこのような誤解が生じたかについて私見を述べてみます。

※カオダイ軍については過去記事『カオダイ軍の歴史[草稿]』参照

まず、誰が最初にこんな間違いを言い出したのかは分かりません。僕がベトナム戦争に興味を持ったころ(20年前)には、すでに欧米の本の多数がこのベレー章を『カオダイ軍のもの』と紹介しており、ちょっと知識のある人の間ではそれが常識になっていました。

しかし、この誤解が生じた原因なら見当が付いています。それは1955年に暗殺されたベトナム陸軍カオダイ部隊司令官チン・ミン・テー将軍の葬儀の写真です。

▲1955年5月6日サイゴン

確かにこの葬列はカオダイ部隊の物であり、彼らは問題のベレー章を着用しています。

そのため、カオダイ部隊が着用しているベレー章=カオダイ軍のベレー章と解釈されてしまったのでしょう。

そして、この誰かの勘違いが、検証される事もなく鵜呑みにされ、様々な本に繰り返し掲載されてしまったというのが、ここ数十年のベトナム徽章コレクター界の実情です。

しかし実際には、このベレー章は、単なる陸軍ベレー章(1954-1967年)です。

この写真では、たまたまカオダイ部隊司令官の葬儀でカオダイ部隊が被っていたというだけで、実際には誰の葬儀でも、何の部隊でも関係ありません。

単純に、陸軍将官の葬儀で、陸軍兵が、陸軍ベレーを着用しているだけです。カオダイ教は何も関係ありません。

今日ではこの理解は、一流の研究者の間でようやく受け入れられつつありますが、そこまで熱心ではない多くのマニアは何十年も昔の本の記述にしがみ付き、未だに知識をアップデートできていないようです。

私が尊敬する先輩研究者であるフランソワ・ミラード氏は、2011年に海外のミリタリーフォーラムで、この「カオダイ教とは無関係」説を投稿したところ、それはもう喧々諤々だったそうです。

中には頑なにカオダイ軍説を信じる人も居たそうですが、そう言う彼らの中に、自ら検証したり史料を提示する者は一人として居ませんでした。

話は変わりますが、私は長年、この陸軍ベレー章が採用されたのは、ゴ・ディン・ジエムが政権を握りベトナム国軍(QĐQGVN)がベトナム共和国軍(QĐVNCH)に改編された1955年だと思い込んでいました。(階級章や帽章等はこの時新型に代わったので)

しかしある日、上で述べたミラード先生がこんな映像を提供して下さりました。

▲1954年トゥイホア

1954年に撮影された映像に、例のベレー章が写ってるじゃないか!マジかよ。

これはけっこう衝撃的な事です。ベトナム軍の徽章類が大きく変わるのは1955年なのに、その前年にベレー章だけ先に採用されていたとは。

まだまだ知らない事が沢山あるなと思い知らされました。

さすがミラード先生だぜ。

2023年10月07日

出色戦士

※2023年10月21日更新

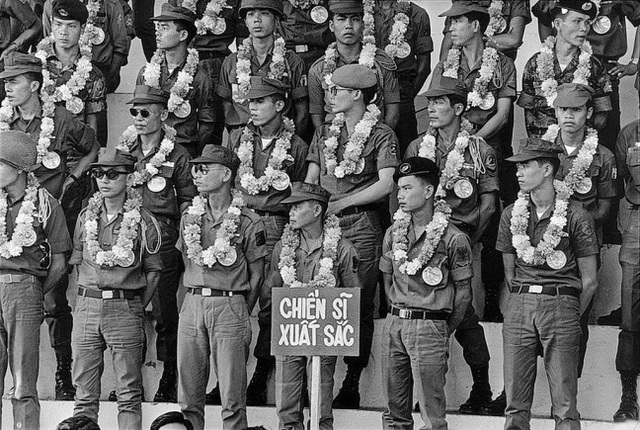

ベトナム戦争中、ベトナム共和国軍では年に一度、将兵の中からその年の『出色戦士(Chiến sĩ Xuất sắc)』を推薦によって選出して表彰する制度がありました。

この制度がいつ始まったのかはまだ把握できていませんが、少なくとも1960年代末以降は、国慶日(11月1日)にならぶベトナム共和国の最重要祝日である国軍の日(6月19日)に合わせて表彰式典が行われていました。

当時、出色戦士に選出される事は軍人にとって大変に名誉な事とされ、毎年数百名が出色戦士を受賞しました。

(私が唯一受賞者数を把握しているのは1973年度の約600名(戦死者100名含む)ですが、この年はパリ休戦により北ベトナムから返還された捕虜200名分が追加されているので、他の年度ではもっと少なかったと考えられます)

出色戦士受賞者は首都サイゴンでパレードが行われる6月19日の数日前に決定、本人に通知され、表彰の為、前線からサイゴンに招聘されます。そしてそこで、国家の英雄として以下の催しに参加します。(1973年度の例)

・6/18 マスメディアによる取材

・6/18 サイゴン市議会主催のパーティー(サイゴン市長による表彰)

・6/18 ビエンホア国軍墓地での追悼式典(総参謀長以下軍高官が列席)

・6/18 下院議会主催のパーティー

・6/19 国軍の日パレード(VIP用観閲席からの観閲)

・6/19 総統府(独立宮殿)での総統主催のパーティー

・6/19 ザーロン学校・ドンカイン学校の女子学生とのスポーツ交流会

・6/19 総参謀部での総参謀長主催のパーティー(総統・総統夫人列席)

・6/20 上院議会主催のパーティー

・6/20 政治戦総局長主催のパーティー

(その間、サイゴン市内の高級ホテルに宿泊。10軒のホテルが出色戦士の為に貸し切り)

▲グエン・バン・テュー総統から勲章を授与される出色戦士受賞者[撮影年不明]

▲国軍の日パレードを観閲席から観閲する出色戦士受賞者 [1972年6月19日サイゴン

また受賞者には以下のような報奨・休暇が与えられました。(1973年度の例)

・所属部隊司令からの報奨金:5千500ドン

・サイゴン市議会からの報奨金(サイゴン市民からの寄付金):1万ドン

・下院議会からの報奨金:1万ドン

・上院議会からの報奨金:1万ドン

・総統からの報奨金:2万ドン

・総参謀長からの報奨金:1万5千ドン

・7日間の休暇

・台湾への慰安旅行

▲台湾に到着したベトナム軍の出色戦士受賞者一行[1973年台湾 桃園空港]

(制服・旅行鞄等は旅行のために新たに支給される)

加えて、受賞者には出色戦士を示す徽章が授与され、制服の胸ポケットに佩用されます。

▲サイゴン市議会主催のパーティーに出席するグエン・バン・クー騎兵中尉[1973年6月18日サイゴン]

▲出色戦士章の一例

少なくとも1973年度はこのデザインが使用されたようだが、他の年度では違うデザインも見られる。

▲1969年度の出色戦士章

画像が不鮮明だが、明るい色の下地の上に黒っぽい文字が描かれているので、明らかに1973年版とは異なるデザインである。

2023年08月27日

ベトナム軍の戦役章

今回はベトナム共和国軍(主に陸軍・海兵隊)で用いられた戦役章について、現時点で把握している情報をまとめました。

ベトナム共和国軍は1949年の創設以来、幾多の激戦を経験してきましたが、戦役章が制定された戦いというのは、そう多くはありません。

私が把握している限りでは、戦役章が制定された戦役は大きく分けて以下の3つです。

I. カオダイ/ホアハオ部隊の粛清(1956年)

II. カンボジア作戦(1970~1971年)

III. 赤火の夏/イースター攻勢(1972年)

さらにこの中で、時期や地域によって戦役章が複数制定されています。

I. カオダイ/ホアハオ部隊の粛清(1956年)

以下のグエンフエ、タインゴックハウ、チュウンタンブウという三つの戦役はいずれも、ベトナム共和国政府が自国軍内のカオダイ教徒およびホアハオ教徒部隊を粛清・掃討した戦役です。

フランス連合(第一次インドシナ戦争)時代、フランス植民地軍は、ベトナム国内で少数派ではあるものの数十万人規模の組織力と社会的影響力を持っていたカオダイ教・ホアハオ教、またビンスエン団(やくざ)や少数民族を自軍の戦力として活用するために軍事組織化し、ベトミンへの対抗戦力としました。

しかし1954年に第一次インドシナ戦争が終結しフランス軍が撤退を始めると、フランス軍の麾下にあったそれらの部隊は同年中にベトナム国軍へと編入されます。

ところが翌1955年、クーデターによって南ベトナムの実権を握ったゴ・ディン・ジェム総統はフランス連合からの脱退を宣言するとともに、フランスの統制下にあるこれら少数派勢力を危険視し、部隊の解散を命じました。

この中でカオダイ教・ホアハオ教部隊将兵の一部は武装解除に応じず、政府に抵抗した事から、政府軍による掃討作戦が立て続けに行われました。

戦役章①グエンフエ戦役および②タインゴックハウ戦役(Chiến Dịch Nguyễn Huệ / Thoại Ngọc Hầu)

▲上段のタブが1956年1月-5月の『グエンフエ戦役』、下段の虫のパッチが1956年6月-10月の『タインゴックハウ戦役』を表す。

この二つの戦役は立て続けに行われたことから、戦役章もセットで着用される事が多い。

着用例は1957年の第133地方連隊

戦役章③:チュウンタンブウ戦役(Chiến Dịch Trương Tấn Bửu)

1956年5月の『チュウンタンブウ戦役』従軍者に授与。

賞状のみで徽章は未確認。

上記の1956年の三戦役以降も大きな戦いは幾度もあったものの、戦役章はその後永きに渡って制定される事なく、14年も経った1970年になって復活します。

II. カンボジア作戦(1970~1971年)

ベトナム共和国軍初の大規模な国外軍事作戦として1970~1971年にかけて行われた一連のカンボジア進攻作戦は『境外戦役』と呼ばれ、軍団ごとに以下の作戦が実施されました。

・第II軍団: ビンタイ作戦(Hành Quân Bình Tây)

・第III軍団: トァンタン作戦(Hành Quân Toàn Thắng)

・第IV軍団: クーロン作戦(Hành Quân Cửu Long)

※実際にはそれぞれ細かな作戦番号・フェーズに分かれている

戦役章:境外戦役(Chiến Dịch Ngoại Biên)

III. 赤火の夏(1972年)

1970年代に入ると、共産軍の主力は壊滅した南ベトナム解放民族戦線に代わって正規軍であるベトナム人民軍となり、1972年にはついに人民軍が国境を越えて南ベトナム各地に本格的な軍事進攻を開始します。

この戦いは『赤火の夏(Mùa hè đỏ lửa)』、英語では『イースター攻勢(Easter Offensive)』と呼ばれ、ベトナム戦争で最大の犠牲者を出す激戦となりました。

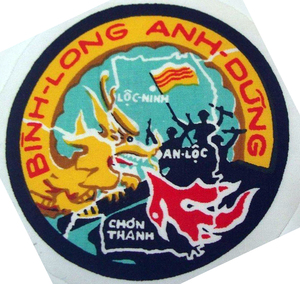

この戦いの後、特に激戦となったクアンチ、コントゥム、ビンロン省(アンロク市および国道13号周辺)の戦いに対し戦役章が制定されました。

戦役章①:クアンチ戦勝(Quảng Trị Chiến thắng)

▲(右)戦後の海兵隊ベテランによる着用例

戦役章②:コントゥム豪傑(Kontum Kiêu hùng)

戦役章③:ビンロン英勇(Bình Long Anh hùng)

2023年01月08日

ダラットの徽章

※2023年1月9日更新

※2023年1月16日更新

※2024年4月12日更新

関連記事:ダラットの大礼服

第1次インドシナ戦争からベトナム戦争期にかけてのベトナム軍(ベトナム国軍・ベトナム共和国軍)士官学校「ダラット」の徽章についてまとめました。

※この士官学校の校名は、ベトナム士官学校→ダラット統合武備学校→ベトナム国家武備学校と時代によって移り変わっていますが、この記事では「ダラット」で統一します。

※士官課程第1期および2期のみ、ダラットではなくトゥアティエン省フエ市ダップダのベトナム士官学校時代に実施されました。

※同じくダラット市には政治戦士官を養成するダラット政治戦大学が存在しましたが、これは本記事で言う「ダラット」とは別の学校です。

I. 校章

①第1~2期(1948年~)

未確認

②第3期~(1950年~)

仏軍式の金属製バッジを右胸ポケットに佩用する。

③1959年~

校名がベトナム国家武備学校に改称。米軍式の布製パッチを左袖に佩用する。

II. 帽章

①第1~11期(1948年~)

ダラット独自の帽章は制定されず、陸軍(ベトナム国軍陸軍)帽章が用いられる。またダラット学生は黒または濃紺色ベレーを常時着用するが、ベレー章は制定されていない。

▲制帽章(上)、ベレー章なし(下)

②第12~31期(1955年~)

赤地の制帽章が制定される。また後(1959年より後)にベレー章も制定される。

▲制帽章(上)、ベレー章(下)

III. 士官候補生章/学年章

階級章に相当。任官前の士官候補生(Sinh Viên Sĩ Quan)は正式な軍人ではなく、階級を持たない。ただし士官候補生である事を示す『α(アルファ)』の意匠の徽章を階級章と同様に着用する。またこの徽章は学校ごとにデザインが異なる。

①第1~11期(1948年~)

初代のダラット士官候補生章は正肩章のみ。台布色は黒で、アルファの上に龍の刺繍が施されている。当時の教育期間は1年未満であったため、学年による等級は無い。

②第12~31期(1955年~)

台布色が赤色に変更される。また服装に応じて正肩章(準礼服・外出服)、略肩章(勤務服)、襟章(作戦服)、胸章(作戦服で襟に指揮官章が付いている場合)の4種が使い分けられる。

さらに教育期間が延長され、最終的に4年制となったため、学年による等級が設定される。2年生以降アルファの下に線が追加され、4年生で3本線となる。

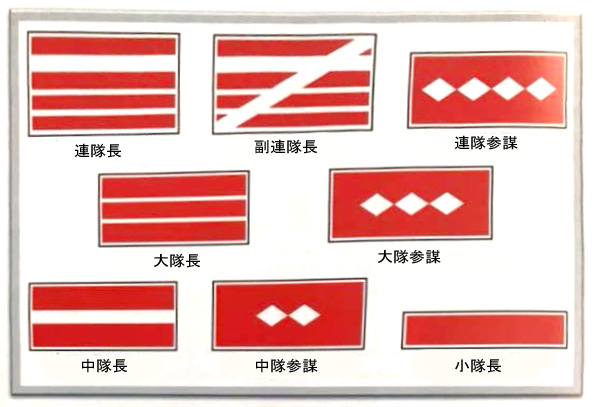

IV. 学生隊指揮官章

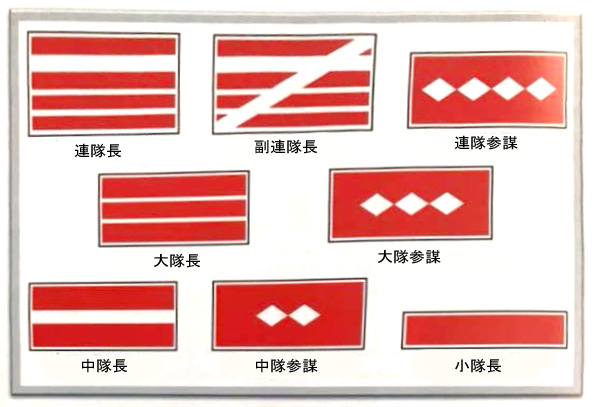

第12期から学生隊内での役職を示す指揮官章が制定される。

①第12~21期(1955年~)

作業着(作戦服)および外出服の両襟に佩用される学生隊指揮官章は以下の通り。

▲第17期生の参謀(モノクロのため等級不明)

②第22期(1965年~)

第22期以降の学生隊指揮官章は、ブルゾンまたはジャケット着用時(冬季大礼服・冬季準礼服・冬季勤務服・冬季外出服・夏季外出服)のみ両襟に佩用される。なお1965年に制定された指揮官章は第22期のみ用いられた。

③第23~31期(1966年~)

第23期から改定された学生隊指揮官章は1975年の終戦まで使用された。

▲連隊参謀(左)、連隊長(右)

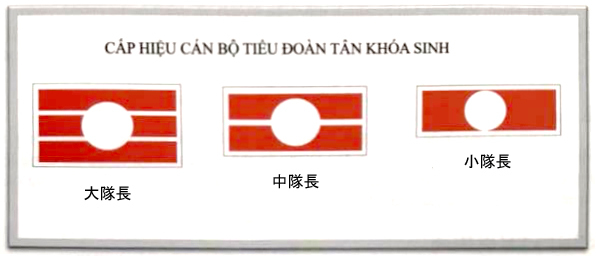

V. 初年生教育隊指揮官章

ダラットでは初年生への教育は上級生が担い、学生隊とは別に、初年生教育隊における指揮官章が設定された。

(採用時期は未確認だが、デザインが1965年制定学生隊指揮官章と似ているので、同時に制定かも?)

▲ 初年生教育隊小隊長。胸の徽章は学年章(2年生)

VI. 部隊感状

ダラットは学校の部隊感状として英勇章飾緒 (Dây Biểu Chương "Anh Dũng Bội tinh")を佩用する。

英勇章飾緒については過去記事『英勇章部隊感状と飾緒について』参照

2022年10月20日

(暫定)初代LLÐBベレー章

※2024年11月3日更新

以前『LLĐBのベレー』で、ベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)のベレーの変遷について記事にしましたが、その時は把握できていなかった初代(1st)と思われるのLLÐBベレー章のデザインが、先日あるコレクターが公開した画像から判明しました。

これで一応、1957年から1975年までの、全ての期間のLLĐBベレーの変遷を把握できた事になります。

こちらが1st(仮)ベレー章が実際に着用されている写真です。

写真のチャン・フック・ロック上士(曹長)は、地理開拓局第77群(後のLLĐB)のコマンド隊員の一人として1961年7月に北ベトナム領内への潜入作戦に参加しますが、乗機のC-47輸送機が北ベトナム軍の高射砲の射撃を受けてハノイの南約100kmのニンビン省コントイ村に墜落し、他のコマンド隊員・空軍乗組員らと共に戦死します。

なのでこのロック上士の写真は確実に1961年以前に撮影された物であり、そこに写っているベレー章は、1961年に導入されたと思われる2ndベレー章(空挺部隊と共通)よりもさらに古い時代の物と考えられます。

僕はこれ以上古い年代に撮影された特殊部隊の写真を見たことが無いので、現状ではこのベレー章を1stと捉えたいと思います。

ただし、とある研究者は、1957年にベトナム陸軍初の特殊部隊として創設された第1観測隊(翌年から第1観測群)では、部隊番号の1を意匠としたベレー章が使われたとしているので、もしそれが本当だとすると、今回紹介したベレー章は2ndであり、真の1stはそちらになってしまいます。

なので、今回1stとしているのは、あくまで暫定的なものです。

2022年08月08日

従軍章とデバイス

ベトナム共和国の勲章の中でも、最も授章者が多いと思われるのが従軍章(Chiến dịch Bội tinh)です。

従軍章はベトナム戦争中の1964年5月12日に制定された勲章で、長期間の軍事作戦(戦役)に一定期間直接参加した軍人および部隊が授章または死後授章する勲章と定められていました。

この勲章の授与対象は自国軍だけでなく外国軍も含まれるため、数百万人のベトナム共和国軍軍人に加えて、アメリカや韓国、タイ、オーストラリア等、ベトナムに派遣された同盟国軍の兵士全員が授章した、ベトナム戦争を象徴する勲章と言えます。

▲HUY CHƯƠNG Ân Thưởng Trong QUÂN-LỰC VIỆT-NAM CỘNG-HÒA(1969)より

またこの従軍章の対象となる戦役は当時行われていたベトナム戦争に加え、過去に行われた第一次インドシナ戦争も含まれました。

その為、その従軍章がどちらの戦役による物かを区別するため、勲章のリボン部分および略綬には、それぞれの戦役が行われた年号を記したスクロール型のデバイスが装着されました。

・1949-54(略綬用は49-54):第一次インドシナ戦争

※第一次インドシナ戦争の開戦は、フランスのインドシナ再侵攻という意味では1945年、ベトミンによる武装闘争の公式宣言という意味では1946年ですが、この従軍章の対象は1949年に創設されたベトナム国軍(ベトナム共和国軍の前身)以降のベトナム軍人を想定しているため、デバイスの年号は1949-1954となっています。

・1960-(略綬用は60-):ベトナム戦争

※従軍章およびデバイスが制定された1964年当時はもちろん、この勲章が授与されたのはベトナム戦争の期間中のみなので、終戦の年号(1975年)は入っていません。

▲従軍章が制定された当時の資料(1965年)

以上が従軍章の公式な規定ですが、同盟国軍(特にアメリカ軍)では上記の二つ以外にも非公式なデバイスが用いられることがありました。

公式なデバイスでは、ベトナム戦争従軍者は全員『1960-』となりますが、非公式版では、その人物が実際に従軍した年号が入ります。

これらの非公式デバイスが生産・販売されたのはベトナムなのか米国内なのかははっきりしないのですが、少なくともベトナム共和国政府から授与される正式なデバイスではない事は確かです。

2022年07月15日

独立区と特別区

※2022年7月18日更新

※2022年7月20日更新

※2024年9月21日更新

独立区(Biệt Khu)

ベトナム共和国軍は発足以来、南ベトナムの領土をいくつかの管区に分けて防衛していました。

中でも1962年に再制定された4つの戦術区(1970年に軍管区に改称)は、米軍からCTZ(Corps Tactical Zone)と呼ばれ、ベトナム戦争を通じてベトナム、アメリカ、その他同盟国軍の基本的な管区として用いられた事は割と知られていると思います。

それら戦術区/軍管区に加えて、ベトナムには戦略上の必要に応じて、戦術区/軍管区の指揮系統から独立し総参謀部の直接指揮下に置かれる独立区が累計で4つ設置されました。

・首都独立区(Biệt khu Thủ đô)

管轄範囲:サイゴン市およびザーディン省

1961年に戦術区と同時に制定。首都サイゴンの防衛を担う。

・第24独立区(Biệt khu 24)

管轄範囲:コントゥム省、プレイク省

第2戦術区より独立。中部高原(タイグエン地方)の国境防衛を担う。

・第44独立区(Biệt khu 44)

管轄範囲:ハーティエン市、チャウドック省、キエンフォン省、キエントゥオン省

第4戦術区より独立。ベトナム南西部(ミェンタイ地方)の国境防衛を担う。1973年に解散し第4軍管区隷下に復帰。

・ハイイェン独立区(Biệt Khu Hải Yến)

管轄範囲:アンスェン省カイヌォック地区

▲首都独立区所属の陸軍将校

特別区(Đặc Khu)

特別区(Đặc Khu)は独立区(Biệt Khu)と名前が似ていますが、独立区が総参謀部直属の高次な軍事戦術地区なのに対し、特別区はそれよりもかなり下位の階層にある、小区の下に特別に設置される地方軍および地方組織の地区です。

・ルンサット特別区(Đặc Khu Rừng Sát)

所属:第3戦術区/軍管区ザーディン小区

管轄範囲:ザーディン省ルンサット地区

・クアンダ/ダナン特別区(Đặc khu Quảng Đà / Đà Nẵng)

所属:第1戦術区/軍管区クアンナム小区

管轄範囲:クアンナム省ダナン市

・カムラン特別区(Đặc khu Cam Ranh)

所属:第2戦術区/軍管区カムラン小区

管轄範囲:カムラン省カムラン市

・ブンタウ特別区(Đặc khu Vũng Tàu)

所属:第3戦術区/軍管区フォクトイ小区

管轄範囲:フォクトイ省ブンタウ市

・フーコック特別区(Đặc khu Phú Quốc)

所属:第4戦術区/軍管区キエンザン小区

管轄範囲:キエンザン省フーコック島

・コンソン特別区(Đặc khu Côn Sơn)

所属:*

管轄範囲:コンソン島*

※人口が少なく主に海軍基地と刑務所が置かれていたコンソン島の行政区画は以下のように幾度も変更されています。

・コンソン省(1956-64):独立した省。軍事的には全面的に海軍の管轄下。

・フォクトイ省ブンタウ市コンソン基礎行政区(1964-1965):一時的にブンタウ市の行政区画に組み込まれる。

・コンソン基礎行政区(1965-1972):省には属さない独立した地区となる。

・ザーディン省/首都独立区コンソン特別区(1972-1975):行政区画がザーディン省所管となる。また軍事的には首都独立区が所管。

これら特別区に関する情報は少なく、このうち私が部隊章を確認できているのは、今のところルンサット特別区とクアンダ特別区の二つだけです。

ルンサット特別区

クアンダ特別区

▲米軍から表彰を受けるクアンナム小区クアンダ特別区所属の地方軍将兵

2022年07月02日

ベトナム陸軍の職種徽章

※2022年7月3日更新

※2024年2月6日更新

▲Huấn Lệnh Điều Hành Căn Bản (1969)より

職種徽章のデザインのいくつかはアメリカ陸軍の影響を強く受けていますが、米軍とは異なり、レンジャーや空挺は独立した職種(兵科)です。

職種徽章は装着する被服によって佩用の仕方が異なるので、以下、被服ごとの使い方です。

将校外出服/大礼服の場合

佩用位置:ジャケットの両襟(ラペル)

徽章の素材:金属

ただし尉官・佐官のみで将官は職種徽章を佩用しない。

また佩用するかどうかは個人の自由だった模様。

勤務服の場合

当時のレギュレーションでは全職種共通で、勤務服着用の際は職種徽章を左襟または左エポレットに佩用するよう定められている。

しかし実際にエポレットに佩用している例は、後述の空挺科でしか確認できていない。

またレンジャー部隊では、後述のように勤務服ではなく作戦服着用時に左襟に佩用されている。

▲Hướng dẫn Sĩ quan (1970)より

作戦服の場合

佩用位置:右胸ポケット上側

徽章の素材:主に布製(織りまたは刺繍)、一部で金属

まず、作戦服に職種徽章を佩用するか否かは職種によって異なる。歩兵や砲兵では佩用例は少ない一方、機甲や各支援部隊では佩用率は高い。

佩用する場合、作戦服には多くの場合で布製の職種徽章が佩用される。ただし憲兵隊員には金属製の使用例が多く見られる。

例:機甲科の職種徽章。左から金属製、織り製、刺繍製

▲織り製職種徽章を佩用する機甲科将校

▲刺繍製(左)、金属製(右)職種徽章を佩用する第21歩兵師団所属の主計将校

特殊な例① 空挺科

空挺科の職種徽章『天使の翼章』は、他の職種とは違った方法で佩用される。

※『天使の翼章』は英語圏では『Jump Status(降下資格)』と呼ばれていますが、実際にはこの徽章は資格を表す物ではないので、この英語名は不適切だと思います。

I. 勤務服(チノシャツ)の場合

佩用位置:左エポレット

徽章の素材:金属

先述の勤務服時の職種徽章に関するレギュレーションは、実際にはほとんどの部隊で実行されなかったが、空挺科の兵下士官(一等中士以下)のみ、レギュレーション通りエポレットに佩用している。

II. 作戦服の場合

佩用位置:左胸ポケット

徽章の素材:布製(織りまたは刺繍)

1964年以降、空挺部隊隊員の作戦服には、職種に関わらず全員、布製の天使の翼章がすべての階級で佩用される。

即ち、布製の天使の翼章は職種徽章と言うより空挺部隊の部隊章の一つと考えられる。

特殊な例② レンジャー科

佩用位置:左襟

徽章の素材:金属

通常、レンジャー部隊では作戦服に職種徽章は佩用されないが、1965~1966年にかけての短い期間のみ、左襟に佩用している例が確認できる。

(先述のレギュレーションでは、左襟に佩用と定められているのは勤務服であり、作戦服についての言及はない)

2022年06月29日

金属製 天使の翼

※2022年7月1日更新

先日、ベトナム陸軍空挺部隊の職種徽章(いわゆる兵科章)『天使の翼章(Huy hiệu Cánh Thiên Thần)』の金属製レプリカを買いました。

こういった職種を示す徽章の中でも、金属製の物は多くの場合、勤務服や外出服、大礼服といった制服に佩用されます。(※憲兵など一部の部隊では作戦服にも佩用されます)

また外出服および大礼服に佩用する際は、ジャケットの襟(ラペル)に左右対称に佩用します。(※尉官・佐官のみ)

▲空挺師団師団長レ・クアン・ルオン准将(当時中佐)

しかし上の写真のようなジャケット用の左右対称デザインのレプリカは今のところ存在していない(はず)なので、今回買ったレプリカを装着できるのは勤務服(チノシャツ)に限られます。

なおこういった徽章を勤務服に佩用する場合、普通は右胸ポケットの上に装着されるのですが、空挺部隊だけは他の部隊とは違った独特の文化をもっており、天使の翼章は左エポレットに装着されます。

ただしこれは階級章が袖に付く一等中士(一等軍曹)以下の階級だけで、上士(曹長)以上は階級章がエポレットに通すスリップオン式になるため、天使の翼章はこの位置には佩用されません。

この付け方を手持ちの服で再現するとこんな感じになります。

赤い台布は有っても無くても構いませんが、有った方がカッコいいのでフェルト布を切って作りました。

なお過去に何度か記事に書いてきましたが、天使の翼章の由来は、フランス軍空挺部隊が1946年に導入した、大天使ミカエルの翼と剣をモチーフにしたベレー章になります。

このベレー章はフランス軍の麾下で1951年に発足したベトナム陸軍空挺部隊にも継承されており、1955年にベトナムがフランス連合を脱退した後も、そのデザインは空挺部隊のシンボル=天使の翼章として継承されました。

こうした経緯から、大天使ミカエルはベトナム陸軍空挺部隊の守護天使とされており、空挺部隊本部が置かれたホアン・ホア・タム駐屯地(タンソンニュット基地内)の前には巨大な聖ミカエル像が鎮座してました。