2025年05月20日

二つのタムキック

先日、友人からこの『Thám Kích(タムキック=探撃)』とい文字の入ったパッチの正体について相談され、互いに資料やベテランの証言を出し合いながら議論したところ、新たな知見が得られました。

①1960年代のThám Kích:プロジェクト・デルタ『ロードランナー』

ベテランの証言では、1960年代においてThám Kíchは以下のような部隊だったそうです。

・グリーンベレーが組織したプロジェクト・デルタ内の部隊

・Thám Sát(偵察チーム)とは異なり、常に共産軍へ変装して潜入・破壊工作を行っていた

・1970年にグリーンベレーがベトナムから撤退すると、Thám Kíchも解散した

これらを総合すると、Thám Kíchは英語名『ロードランナー(Roadrunner)』で知られる、主にCIDG兵で構成されたコマンドチームを指していると考えられます。

なお兵員はCIDGとは言え、プロジェクト・デルタはLLĐB内の組織なので、グリーンベレーと共に本部でロードランナーを指揮するのはLLĐB所属のベトナム軍人です。

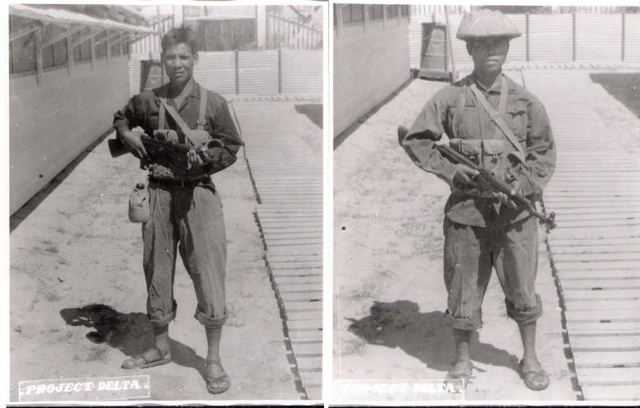

▲ロードランナー隊員の例

偵察チームでもAKを所持するなど作戦によっては多少敵兵に変装する事はありますが、ロードランナーは敵地後方での攪乱を主目的とする潜入専門部隊なので、身に着けるものは常に敵兵と同一の完全変装を行います。

②1970年代のThám Kích:第81空挺コマンド群『威力偵察小隊』

先述のようにプロジェクト・デルタはグリーンベレーの撤退に伴い1970年に終了し、同時にロードランナーも解散します。

しかし1970年代になっても、Thám Kíchという部隊名が見られます。それは第81空挺コマンド群内の『威力偵察小隊(Trung Đội Thám Kích)』です。

第81空挺コマンド群は最終的に7個の部隊(Biệt Đội=事実上の中隊)で構成され、それぞれの部隊は3個強襲(歩兵)小隊、1個威力偵察小隊、1個重火器小隊で構成されていました。

第81空挺コマンド群はプロジェクト・デルタを実行していたLLĐB第81空挺コマンド大隊から発展したデルタ直系の部隊ではありますが、ここで言うThám Kích=威力偵察小隊は、かつてのプロジェクト・デルタ時代のThám Kích=ロードランナーとは関係無い別の部隊です。

第81空挺コマンド群で用いられた特殊なパッチ

最初の話に戻り、問題のパッチについて。

第81空挺コマンド群は1970年にLLĐB第81空挺コマンド大隊から発展した部隊であり、また同時に解散したLLĐB全体の後継組織と位置付けられています。

そのためLLĐBのベレー帽を継承したのはもちろん、LLĐB時代から所属していた将兵には、第81空挺コマンド群の部隊章に加えて、LLĐB時代の所属を示す特別なパッチの着用が許可されました。

旧LLĐB部隊章

軍服の右袖に着用する事で、第81空挺コマンド群発足以前からLLĐBに所属していた事を示します。(1970年以降に第81空挺コマンド群に配属された者は着用できない。)

以下は部隊章ではなく、第81空挺コマンド群に所属する将兵が、LLĐB時代にどの部隊に所属していたかというキャリアを示すパッチです。

(その部隊が存在した1960年代には、これらのパッチは存在していない)

コマンド雷雨(Biệt Kích Lôi Vũ)

1961年にCIAが主導したラオス・北ベトナムへの潜入作戦『雷雨(サンダーストーム)作戦』の実行部隊として組織された、ベトナム軍最初期のコマンド部隊の一つ。

結成当時は地理開拓局第77群に所属し、その後LLĐB第91/81空挺コマンド大隊所属となる。

デルタ偵察チーム(Toán Thám Sát DELTA)

言わずと知れたプロジェクト・デルタの中核を成す偵察チーム。

デルタ偵察チームは1968年に第91空挺コマンド大隊と合併し、以後第81空挺コマンド大隊内の偵察チームとなる。

ロードランナーチーム(Toán Thám Kích)

このThám Kíchは、このパッチが使われた時期に存在した第81空挺コマンド群内のThám Kích=威力偵察小隊ではなく、かつてのプロジェクト・デルタ時代のThám Kích=ロードランナーを意味すると思われます。ややこしいですね。

2025年05月14日

ベトナムにおけるカールグスタフm/45

※2025年5月17日更新

最近友人と話していて、カールグスタフm/45サブマシンガンの事が話題に上がったので、僕の見解を書いてみます。

ベトナム戦争において一部の特殊部隊がm/45を使用していた事は割と有名だと思いますが、それを「MACV-SOGによって使用された」と言うと、だいぶ語弊があります。

まずm/45という銃がベトナムで使われ始めたのは、SOGが発足する以前の1961年頃です。

米国CIAは第一次インドシナ戦争中の1950年代前半からベトナムでの活動を開始しており、大越国民党などベトナム北部に住む反共派ベトナム人をスパイとして教育し、彼らを南北分断後に北ベトナムに残留させて、北ベトナム領内でのスパイ活動に従事させていました。

1957年、ベトナム共和国軍はCIAおよびグリーンベレーの指導の下、初の特殊部隊たる『第1観測隊(その後LLĐB/NKTに発展)』を創設し、以後CIAはこのベトナム軍コマンド隊員を北ベトナムへの潜入要員・スパイとして鍛えていくことになります。

1961年、米国ケネディ政権はCIAに対し北ベトナムへの特殊工作の許可を与え、ついにベトナム軍コマンドによる本格的な潜入作戦が開始されます。この際、CIAからベトナム軍コマンドに支給されたのがカールグスタフm/45やマドセン モデル1950といった北欧製のサブマシンガンでした。

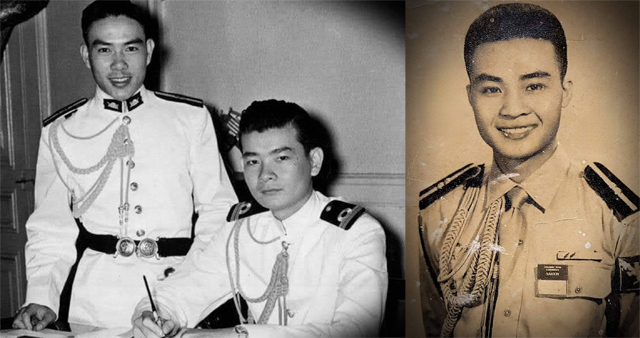

▲1960年代初頭のコマンド隊員

m/45やマドセンに加え、フランス連合期にフランスから供与されたMP40サブマシンガンも使用している。

しかし、かつて中国で行った潜入作戦の成功に慢心していたCIAは、北ベトナム側がスパイ潜入に対抗する戦術を取っていることに気付かず、旧態依然とした潜入方法に固執してしましました。

その結果、これら1961年から始まった一連の潜入作戦は、潜入した300名に上るコマンド隊員のほとんどが北ベトナム当局に逮捕されるという大失敗に終わります。(過去記事『グエン・カオ・キのスパイ潜入作戦』参照)

このCIAの失敗および情勢の変化を受け、米国ジョンソン政権は1964年にベトナムにおける特殊工作の権限をCIAから軍に引き継がせ、在越米軍司令部(MACV)内にSOGが発足しました。

これと同時に、ベトナム軍側も組織の再編を行い、LLĐBは国内工作を専門とする(新生)LLĐBと、国外工作を専門とするSKT(1967年にNKTに改称)に分割され、SOGはSKT/NKTによる国外工作を専門に支援・指導することになります。

【余談】

つまりSOGとはベトナム軍の特殊工作機関NKT専属のアドバイザー機関であり、米軍単独で作戦を行う特殊部隊ではありません。※

SOGの任務は常にNKTへの支援であり、その一環として少人数のSOG隊員がNKTコマンド部隊の指揮を執る事(OP-35等)はあるものの、あくまで作戦の主体はNKTです。

※本国が政治的パフォーマンスとして無理やり実施したソンタイ捕虜収容所救出作戦を除く。

元々SOG内には遭難者・捕虜の捜索を専門とするSOG-80/JPRCという部署が有ったのにも関わらず、宣伝のためにアメリカ兵だけで作戦を行いたかったペンタゴンはJPRCを無視してソンタイ作戦に急ごしらえの混成部隊を使い、そして作戦は見事に失敗しました。

実際にはソンタイ作戦とは現場を無視するペンタゴン高官の愚策の代表例でしたが、それにも関わらず、この見せかけのパフォーマンスによる宣伝は功を奏し、ソンタイ作戦は戦後SOGを代表する英雄譚であるかのように語られています。

しかし僕は(現実の)SOGが好きなので、このたった1回きりの茶番により、ベトナム軍への支援こそが本質であるアドバイザー機関SOGが、『アメリカ軍最強特殊部隊』みたいな実情とかけ離れたファンタジーで語られるのは許しがたい事です。

【関連記事】

話が逸れましたが、このCIAからSOGへの権限移譲後も、m/45のベトナム軍への供与は継続され、SKT/NKTコマンド部隊で主要装備として使われていきます。

▲SKT(コマンド雷虎?)隊員 [1964年]

▲NKT沿岸警備局シーコマンド チーム『ニムバス』 [1969年レ・ホン・フォン基地]

▲SKT連絡局(コマンド雷虎SCU)FOB2 スパイクチーム『オハイオ』 [1966-1967年頃 コントゥム]

▲NKT連絡局(コマンド雷虎SCU)CCN FOB4 [1968年頃 ダナン]

SOGが実施した作戦の一つであるOP-35は国境付近で短期間の偵察を行う『特殊殊偵察計画』の一部であったため、SKT/NKT雷虎とSOG-35の合同チーム(C&C部隊)が編成され、その指揮官をSOG-35のアメリカ兵が務めたため、アメリカ兵もm/45を使用しました。

一方、それ以外のOP-34/36やOP-37では敵支配地域深部に潜入して諜報・破壊工作を行う(米兵が捕虜となった場合のリスクが高い)作戦のため、NKTのベトナム兵のみで実施されました。

その後、1968年頃になると、SOGからNKTに供与される小火器は新型のCAR-15(XM177E2)に更新され、m/45は次第に姿を消していきます。

よくm/45は「アメリカの関与を隠蔽するための『消毒済み』の兵器だった」とロマンチックに語られますが、1968年以降は全ての潜入部隊でアメリカ製のCAR-15が導入され、またそれ以前にも服や個人装備、グレネードランチャーや手榴弾など、潜入要員の身に付けている物のほとんどがアメリカ製でした。

なので僕は、60年代初頭にCIAが供与を開始した当初はともかく、64年にSOGが潜入作戦を指揮するようになって以降では、m/45に秘匿兵器として意味はほぼ無かったと考えています。単にコンパクトで使いやすい+CIAが大量に在庫を持っていたサブマシンガンだから使っていただけでしょう。

冒頭の話に戻りますが、よくある「m/45はSOGによって使用された」という誤謬を訂正するなら、

正しくは「m/45は主にベトナム軍コマンドによって使用され、一部では米軍SOGにも使用された」になります。

これはm/45以外にも、CAR-15やタイガーストライプ、インディジナスラックサック等の特殊部隊向け装備にも同じ事が言え、「本来はベトナム軍向けに供与された装備だが、一部ではアメリカ兵にも使用された」と言った方が実態に即しているでしょう。

Posted by 森泉大河 at

10:58

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│銃器│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│SOG/特殊作戦│被服・装備

2025年05月08日

ベトナム軍の狙撃兵と狙撃銃

同時期の米軍と異なり、ベトナム共和国軍におけるスナイパーは規模がかなり少数かつ情報が少ないのですが、今わかっている範囲で情報をまとめました。

所属部隊は不明なものの、M1CもしくはM1D狙撃銃を所持している兵士の写真が残っています。

【ベテランの証言】

・第81空挺コマンド群ベテラン

1973年当時、第81空挺コマンド群を構成する各強襲中隊には、中隊ごとに1名(1組?)のスナイパーが居た。

彼らはスコープ付きのM1ライフルもしくはM14ライフルを使っていたよ。

(ここで言うM1はM1C/D、M14はXM21の事と思われる)

・スナイパーを戦友に持つベトナム軍ベテラン

私の友人はベトナム軍からアメリカ陸軍LRRP/レンジャー部隊に出向しており、そこでアメリカ軍のスナイパー訓練コース『スナイパー・レベル1』を修了し、LRRP/レンジャー部隊でスナイパーを務めたよ。銃はXM21スナイパーライフルを使っていたそうだ。

その後、1973年にアメリカ軍が撤退すると、彼はベトナム軍に戻ってNKTコマンド雷虎に転属し、そこでもスナイパーを務めたそうだよ。

・第5歩兵師団ベテラン

私は第5歩兵師団第8連隊第1大隊に6年間所属していたけど、その間狙撃銃なんて一度も見た事はないよ。

【伝聞】

レ・バン・ゴン中佐指揮の下、敵に包囲されたキャンプ『トン・レ・チャン』を約500日間防衛し続けた第92国境レンジャー大隊では、キャンプ外周にスナイパーを配置し、夜間の防御及び攻撃の支援を行った。

(第92国境レンジャー大隊は、元々LLĐBの指揮下にあったCIDGトン・レ・チャンCSFをレンジャーに編入した部隊であり、兵士のほとんどは元CIDGの少数民族でした。CIDGは基本的に民兵に近い地方部隊であり、スナイパーのような高度な訓練を受ける機会が無かったため、第92国境レンジャー大隊でスナイパーを務めたのは部隊を率いる元LLĐBまたはレンジャー=正規のベトナム軍人かも知れません)

このように、エリート部隊や特殊部隊では一定数のスナイパーが存在したようです。

一方、軍の大多数を占める一般部隊ではスナイパーはほぼ皆無だった模様です。

【写真で確認できる狙撃銃】

MAS-49 (モデル1953スコープ付き)

正確にはベトナム軍ではなく、ベトナム軍空挺部隊の前身であるフランス軍植民地空挺コマンド内のベトナム人部隊(CIP)で、光学スコープ付きのMAS-49を使用するベトナム人スナイパーの存在が確認できます。

1951年にベトナム軍空挺部隊が発足すると、CIPは順次、人員・装備まるごとベトナム軍に編入されていったので、このMAS-49もベトナム軍に引き継がれたものと推察されます。

なおMAS-49自体はフランス軍の制式小銃であり、狙撃銃として開発された物ではありませんが、汎用光学スコープ モデル1953(APX L806)を搭載する事で狙撃用途にも用いられました。

M1903A4

1965年公開の『南ベトナム海兵大隊戦記』の中で、第2海兵大隊の兵士の一人がM1903A4狙撃銃を所持している事が確認できます。

(上のキャプチャー画像では不鮮明ですが、動画内では色んな角度から映っているのでM1903A4で間違いありません)

M1C/M1D

所属部隊は不明なものの、M1CもしくはM1D狙撃銃を所持している兵士の写真が残っています。

Wikipediaによるとベトナム戦争期、520丁のM1C/M1Dが米軍からベトナム軍に供与されたそうです。

しかし僕が写真で確認しているのはこの1枚のみです。

XM21

冒頭で述べたように、第81空挺コマンド群やNKTではXM21狙撃銃が使用されたという証言が複数あるのですが、残念ながらそれを裏付ける当時の写真はまだ確認できていません。

不明

この写真は1963年11月クーデターの際に撮影された海兵隊員です。

兵士本人はサブマシンガン用のマガジンポーチを身に着けているので、この銃は本人の物ではなく敵から捕獲した物かも知れませんが、サイゴンでのクーデターなので、その『敵』も同じく(ジェム総統および政府施設を警護していた)ベトナム軍または警察のはずです。

写真の銃は、トリガーガードの形状が特徴的、かつ不鮮明ですがマガジンフロアプレートらしき物も見えています。

恐らく軍用銃として知られているものではなく民間のスポーツライフルだと思われるので、フェイスブック内のハンティング/スポーツライフル愛好グループで意見を訊いてみました。

その結果、今のところマンリッヒャー・シェーナウアー モデル1950/1952 (オーストリア製)が一番似ている気がします。

(スコープおよびマウントはサードパーティー製の可能性もあるため、この際無視しています)

またその他にも、以下の候補が挙がりました。

・ブルーノ モデル21 (チェコ・スロバキア)

・アンシュッツ モデル1422/1522 (西ドイツ)

・レミントン モデル511 (アメリカ)

う~ん、確かにどれもトリガーガードの形状は似ているのですが、決定打に欠ける感じでした。

という訳で、この写真に写る銃の正体はいまだ謎のままです。

2025年05月03日

4月の撮影会&空挺師団のヘルメット

4月末に少人数で撮影会を行ってきました。

空挺師団では1960年代末以降、迷彩塗装されたヘルメットが標準装備となりました。

設定はベトナム戦争末期(1972~1975年頃)のベトナム陸軍空挺師団です。

空挺師団では1960年代末以降、迷彩塗装されたヘルメットが標準装備となりました。

なので僕は中国製の安いM1ヘルメットのレプリカに自分で迷彩柄を塗装して使っています。

▲1971年南ラオス戦役(ラムソン719作戦)終了後の空挺師団の式典

▲今回の撮影で使った僕の自作品(過去記事『4代目迷彩ヘルメット』参照)

まだ満足いっていないので、そのうち5代目を製作したいと思います。

なお迷彩柄は師団として統一されているわけではなく、部隊によってかなりバリエーションがあるので、上記はほんの一例です。

また1972年頃には作戦服と同じパステルリーフ柄の国産ヘルメットカバーが導入され、エリート部隊を中心に徐々に使用が広がっていきます。

ただし全将兵に行き渡るには至らず、1975年の時点でも空挺師団の多くの部隊では迷彩塗装ヘルメットが使われていました。

▲パステルリーフ生地ヘルメットカバーの使用例 (1975年1月)

▲我が家のパステルリーフ生地ヘルメットカバー(実物)

ちなみにベトナム海兵隊の制式装備として1960年代初頭に導入され、その後陸軍の一般部隊でも普及した米国製のリバーシブル式カモフラージュ(所謂ミッチェル)ヘルメットカバーですが、これは空挺師団ではほとんど使用されませんでした。

着用率で言えば、エリートの空挺師団よりも、ほとんど民兵に近い地方軍の方がよっぽど多くのミッチェルヘルメットカバーを使っています。

なのでこれは装備の支給状態の問題ではなく、空挺師団が意図的にミッチェルヘルメットカバーを使用しなかったと思われます。

なお、空挺師団でもミッチェルヘルメットカバーの使用例は一応有るには有るのですが、そのほとんどは佐官級の高級将校に限られています。

なので私は前線の空挺師団将兵の軍装再現としてミッチェルヘルメットカバーを使うのは、明確に間違いだと思っています。

▲ミッチェルヘルメットカバーを着用する空挺師団の幹部。一番右が空挺師団副師団長ホー・チュン・ハウ大佐(1972年)

2025年04月30日

サイゴン陥落から50年

※2025年5月4日更新

【過去の4月30日関連の記事】

2020年: 4月30日に際して

2023年: サイゴン陥落から48年

2024年: いつか本気で笑おうや

50年前の今日4月30日、ベトナム南部がソ連・中共の手先としてベトナム人民への殺戮を繰り返したテロリストの手に堕ち、ベトナム全土で恐怖政治が始まりました。

以後、このテロリストが支配するベトナム社会主義共和国という国は、隣国と戦争を繰り返し、弾圧・飢餓により100万人の難民を出しつつも、国民を恐怖政治と洗脳教育で統制することで今日に至るまで存続しています。

ベトナム戦争終結後20年間続いたあの地獄の時代を知っている世代では、弾圧を恐れて政府を批判する事は出来ないものの、ベトナム共産党のおぞましい実態を知っている人は少なくありません。

しかしあの致命的な経済破綻の後、90年代から開始されたドイモイ政策により経済が再建されていく中で生まれ育った若い世代は、この復興がまるで「政府のお陰で」経済が発展しているかのような錯覚に陥っており、そこに幼少期から刷り込まれた愛国=共産党崇拝教育が合わさり、空虚な自尊心と盲目的愛国心を爆発させております。

同時に彼らサルども、もとい若い愛国的ベトナム人たちは、学校でホー・チ・ミンと共産党を賛美する事しか習わなかったので、その他の物事を考える能力が著しく欠如しており、日本における外国人犯罪検挙数ナンバー1がベトナム人という結果を生んでいます。

1960年代末から70年代初頭にかけて、ベトナム共和国は戦争を抱えながらも、同時に経済発展と民主化を推し進める東南アジア有数の新興国でした。もし第一次インドシナ戦争が無ければ、その発展はさらに10年は早かったでしょう。

またベトナム共和国は同時期の北ベトナムや韓国、台湾、インドネシアのように政府が自国民を大量虐殺するような事件も起こしていません。これらの国に比べると、ベトナム共和国政府ははるかにまともな体制でした。

このようにベトナム人は元々、まともな国家・社会・道徳心を持っていた人々なのです。それをホー・チ・ミンという悪魔に率いられたベトナム共産党がすべて破壊してしまいました。

後に残った物は、過去のテロを『聖戦』として賛美し、それ以外の一切を否定するカルト国家。

まるでホー・チ・ミン以前にベトナムは存在しなかったのように、ドン紙幣は全てホー・チ・ミンの肖像一色。

共産党に非協力的な仏教僧は弾圧され殺されるか国外脱出したため、ベトナム国内に残った僧侶はホー・チ・ミンを仏陀と同格の現人神として崇める始末。

日本では北朝鮮の異常性はよく報道されますが、同じくらいカルト社会化しているベトナムの実態は全く知られていません。

だから2018年には、岡山県の美作市が、市営の美術館にベトナム大使館から寄贈された巨大なホー・チ・ミン像を展示するという、日本の名誉に関わる恥知らずな事件を起こしました。

この時は世界中のベトナム難民団体から美作市に抗議が殺到し、私も日本在住ベトナム人協会ならびにドイツ、オーストラリア在住ベトナム難民代表団に同行して美作市役所と美術館での抗議活動に参加しました。

2018年美作市作東美術館にて。横断幕の文字は「美作市の銅像展示に抗議します。ホー・チ・ミン=大量殺人者」の意

なんか、世の中ではミリタリーマニアは歴史に対して公平中立であるべきって言われてるらしいですが、私はそんなの知ったこっちゃありません。

私にとってベトナム戦争とそれが生んだ結果は、『どっちもどっちだよね』と知ったかぶりして公平ぶる事は到底できないのです。

元より日本国内のミリタリーマニアとは関係が希薄な私ですから、マニアの世界でどう思われようが、そんなのは最初からどうでも良い事です。

私の心は常に、50年前に祖国を失った人々、そして今もなお恐怖政治の下で我慢を強いられている思慮深い友人たちと共にあります。

以下、2025年5月4日追記

この記事を書いた4月30日『国恨の日』に合わせ、世界各地のベトナム難民コミュニティ―でも式典・反共産党政権デモが行われましたのでご紹介します。

アメリカ ワシントンDC

アメリカ カリフォルニア州

アメリカ ジョージア州

アメリカ テキサス州

アメリカ ヴァージニア州

フランス パリ

オーストラリア キャンベラ

ドイツ ベルリン

ノルウェー オスロ

カナダ トロント

ベトナム戦争はアメリカとベトナムの戦争ではありません。ベトナムは勝者ではありません。

ベトナムは30年間も共産主義陣営による侵略と殺戮に晒され続け、滅亡した国家なのです。

今『ベトナム社会主義共和国』を名乗っているテロル政権に、ベトナムを名乗る資格はありません。

2025年04月25日

ラオス軍ベレー色の謎

※2025年4月26日更新

▲ラオス戦争期の一般的な陸軍将兵(1959年頃)。赤ベレーに陸軍(共通)ベレー章を着用する

これって何気に不可解な制度でして、他のインドシナ諸国、つまりベトナムやカンボジアでは陸軍共通のベレー色は黒やオリーブ色といった地味な色であり、赤は空挺部隊ないしコマンド部隊といったエリート部隊のみ着用が許される特別な色でした。

これは第一次インドシナ戦争期、フランス植民地軍空挺コマンド部隊が赤色(アマランサス色)のベレーを使っており、それが植民地軍の下で編成されたインドシナ人空挺部隊にも引き継がれたからでした。

(さらに元をたどれば、植民地軍空挺コマンドのベレー色は第二次大戦中に発足した自由フランス軍SAS、そしてフランスSASを育成したイギリス陸軍空挺部隊のベレー色が起源です)

しかしラオスに限っては、赤ベレーが空挺部隊だけでなく陸軍全体で採用されています。不思議ですよね。

僕はまだこの謎を説明する資料に出会えていないのですが、ちょっと推測している事はあります。

実は1950年代に撮影されたと思われるラオス国軍の写真に、こういうのがあります。

キャロット(サイドキャップ)が赤いんですよね。

赤色のキャロットと言えばフランス軍のスパッヒ(北アフリカ人騎兵部隊)が有名ですが、この写真はラオス人で間違いないっぽので、スパッヒとは関係無さそうです。

となると、ひょっとしてこの赤キャロットはラオス国軍独自の物だったりしないかな。ラオスって国旗が赤いせいか、徽章関係も赤色ベースが多いし。

▲アメリカから供与されたM1ライフルを持つラオス国軍陸軍の中尉(1951年)

モノクロ写真なので断言はできませんが、赤っぽい気がします。(少なくとも植民地軍の紺色ではない)

そして第一次インドシナ戦争終結後、ラオス陸軍略帽がキャロットからベレーに切り替わる際に、キャロットの赤色が引き継がれたんじゃないか・・・

と、考えてみましたが、当時のラオス国軍については写真はおろか文献すらかなり少ないので、確実な事は何も分かりません。

ちなみにラオス国軍は1960年に右派(王党・反共派)の王国軍(FAR)と、中立派(容共派)の中立派軍(FAN)に分裂し、かつての友軍同士で戦闘に突入します。

しかしどちらも自らを「正統なラオス王国政府軍」と名乗っていたので、双方とも分裂前のラオス国軍の制度を継承しており、軍装の面ではFARとFANはほとんど変わりません。(ただしFANはソ連から支援を受けてソ連製火器を装備し始める)

したがって陸軍ベレーもFARとFAN双方で同じものが使われ続けました。

(ラオス戦争期の右派・中立派については過去記事『ラオス戦争の右派・中立派勢力①1954-1965』参照)

なお、陸軍は赤ベレーで統一されていたと書きましたが、僕が現時点で把握している唯一の例外が士官学校です。

士官候補生はまだ正式な軍人ではないせいか、FAR陸軍士官学校(Ecole military preparation)では紺色のベレーが着用されていました。ただしベレー色は違いましたが、それに付くベレー章は陸軍共通のものです。

2025年04月20日

使用例が見られないパッチ

今回は巷にレプリカは存在しているのに、それが当時実際に着用されている例が全然見られない怪しいパッチについてです。

もしかしたら僕がまだ見た事が無いだけかも知れないので、もし使用例をご存じの方が居られましたら、ご一報いただけると幸いです。

①そもそも実在したか怪しいパッチ

・MACV-SOG

過去記事『MACV-SOGパッチへの懐疑』で書いたように、僕はこのMACV-SOGパッチはベトナム戦争期には存在せず、戦後に業者が製作したファンタジーである可能性が高いと考えています。

②実在するっぽいけど使用例未確認

レプリカの他にもコレクターが所蔵する『実物』と称される物も存在しており、実在した可能性は十分有るのですが、写真での使用例は未確認のもの。

・地理開拓部系

※地理開拓部については過去記事『NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[1]』参照

以下の総統府連絡部地理開拓部(後のLLĐB)系のパッチは、レプリカの他にもコレクターが所蔵する『実物』と称される物も存在しており、実在した可能性はあるにはあるのですが、写真での使用例は未確認です。

地理開拓部内の第31群および第77群は実在する部隊であり、かつパッチ内の数字は最初からデザインされた物(製造段階で数字が入っている)なので、実在の可能性は高いのではと思われます。

一方、『606』と『660』という数字が入った物については、それが何の部隊を示すのかすら情報が錯綜しており、また数字は数字無しのパッチに後から糸刺繍で追加されたもので、かなり不自然です。(当時のベトナム軍に、このように数字を刺繍で追加するパッチの例は他にありません)

なのでこのパッチに関してはコレクター間でも、またレプリカを製造する業者でも、その正体が分からないままとなっています。

そんな中、こちらの数字の入らないシンプルなパッチだけは使用例が写真で確認できています。

これは地理開拓部(LLĐBへの改編後も短期間使われたかも?)を示すもので間違いないと思われます。

▲1963年、プレイク省Plei Mrong国境特殊部隊(CIDG)キャンプにて

・初期LLĐB(?)

このパッチは初期のLLĐBの物と言われていますが、その『初期』が具体的にどの年代を指すのかはまだ把握できていません。

上記の地理開拓部がLLĐBに改編されたのが1963年3月。その後同年11月の軍事クーデターにより、ジェム総統直属の工作機関だったLLĐBは新政権によっていったん解体されます。

その後、翌1964年にLLĐBの国外工作部門はSKT(後のNKT)として分離独立。残った国内工作部門が再度LLĐBとして再建されます。

このLLĐB再建の際に新デザインのパッチに切り替わったと仮定するなら、初期型デザインのパッチの使用期間は1963年3月~11月の約8か月間のみという事になります。

が、これはあくまで推測でしかないので、引き続き情報を集めたいと思います。

・特殊部隊の棺桶

こちらの特殊部隊(LLĐBまたはNKT)の物とされる棺桶がデザインされたパッチも、詳細は不明であり、使用例も見当たりません。

ただし2022年にベトナムで元LLĐB隊員の方とお会いした際、腕にこの棺桶の絵の入れ墨が入っていたので、当時このデザインが何らかの形で特殊部隊で使われていたのは間違いなさそうです。

※過去記事『ベテラン訪問』参照

おまけ:使用例無いと思ったら実は有ったパッチ

・BĐQ(レンジャー部隊)タブ

このレンジャー部隊タブのレプリカは巷で大量に販売されていますが、それとは裏腹に、当時の使用例は驚くほど見つかりません。

なのでこの記事を書き始めた時点では「使用例未発見」と書くつもりだったのですが、念のため僕のパソコン内の画像をもう一度チェックしてみたら、使用例が出てきちゃいました。

有った以上、無いとは言えません。

とは言え、僕がこの20年間、何百枚とレンジャー部隊の写真を見てきた中で、このタブの使用例はこの一例のみ。かな~りレアである事は確かです。

なのでいくらレプリカがそこらじゅうで売っているとは言え、コスプレにはお勧めできない代物です。

2025年04月17日

プノンペン陥落から50年

何年も昔の話ですが、ある日僕がラジオを聴いていたら、番組にゲストで呼ばれた『平和活動家』を名乗るオバハンが、

「今日は1975年にプノンペンが解放されカンボジア内戦が終結した日です」と、クメールルージュによる『革命』と『カンボジア人民の解放』を称賛しだしました。

僕はそれを聴いていて反吐が出る気分と言うか、頭が痛くなってきました。

いくら『反戦』と『反米』の区別がつかない左翼でも、まさかクメールルージュを称賛する人間がまだ日本に居り、それを恥ずかしげもなくラジオで語るとは・・・。

当時の『反戦活動家』にとって、ベトナム人やカンボジア人の命がいかに軽い物だったかがよく分かります。

彼らにとって人間の命の価値は反米宣伝の材料になるか否か次第であり、反米宣伝に使えない命はゴミクズ同然なのです。

「今日は1975年にプノンペンが解放されカンボジア内戦が終結した日です」と、クメールルージュによる『革命』と『カンボジア人民の解放』を称賛しだしました。

僕はそれを聴いていて反吐が出る気分と言うか、頭が痛くなってきました。

いくら『反戦』と『反米』の区別がつかない左翼でも、まさかクメールルージュを称賛する人間がまだ日本に居り、それを恥ずかしげもなくラジオで語るとは・・・。

当時の『反戦活動家』にとって、ベトナム人やカンボジア人の命がいかに軽い物だったかがよく分かります。

彼らにとって人間の命の価値は反米宣伝の材料になるか否か次第であり、反米宣伝に使えない命はゴミクズ同然なのです。

なので彼らはベトナムに身体障がい者の子供が生まれると、嬉々として「アメリカが枯葉剤を巻いたせいだ」と宣伝の材料に利用します。

(私は専門家ではないので枯葉剤と障害の因果関係について言及は出来ませんが、そもそも枯葉剤が有ろうが無かろうが、どこの国でも新生児の身体障がいは一定数発生します)

一方、ホー・チ・ミンがベトナム国民を何万人と虐殺しようとも、彼らはそれを『解放』と呼び、ベトコンによるテロと戦争を今でも称賛し続けています。

その後、クメールルージュ(民主カンプチア/ポル・ポト政権)が行ったカンボジア国民への大虐殺が表に出ると、さすがに左翼内でもクメールルージュを擁護する者は居なくなった=「解放戦争そのものは正しいが戦後にポル・ポトが暴走しちゃっただけ。うちらは悪くない!」という言い訳をして逃げていますが・・・。

このラジオの女は逃げも隠れもしません。本当に、クメールルージュがカンボジア国民に対して何をしたのか、マジで毛頭関心が無いのです。

これが彼らの言う『反戦・平和』・・・。

彼らは未だに、自分たちが行った行為の罪深さ、おぞましさを自覚していません。

なお、誤解のないように言っておきますが、僕は左翼全体が嫌いなわけではありません。

僕は日本のナショナリストが大嫌いなので、自分自身ではどちらかと言うとリベラルなつもりでいます。

しかしベトナムおよびインドシナ諸国の戦争に限って言えば、日本や西側諸国で行われた一連の反戦運動=単なる反米宣伝戦はマジで最悪だと言わざるを得ません。

『解放』されたカンボジアのその後↓

2025年04月08日

たぶん初のカンボジア内戦イベント

先週末、第一次カンボジア内戦(1970-1975)をテーマにしたイベント『龍虎ゼロ』にお邪魔してきました。

僕は2018年から個人的にクメール国軍(FANK)のコスプレを開始しましたが、その時はまさか日本でカンボジア内戦イベントが開催されるとは夢にも思いませんでした。

それが当日は参加者が30名近く集まり、時代の移り変わりを感じました。なんとも嬉しい変化です!

▲FANK参加者で記念撮影

今回僕は軍装を2セット持参しまして、最初は今回の為に新たに用意した憲兵(Police militaire)セットを着ました。

手作り・代用品の組み合わせですが、ま、とりあえず形にはなってるかなと。

当初は当時の写真を探しても、ヘルメットや胸バッジに入る憲兵隊の紋章の鮮明な画像が見つからず困っていたのですが、友人に相談したところ、現在のカンボジア王国憲兵隊と全く同じ図柄だった事が判明。(1993年にカンボジア王国軍がクメール国軍時代の憲兵隊組織と徽章を復活させた)

作戦中はFANKで使用例の多いTO78タイガーストライプ(東京ファントム製レプリカ)を着用して出撃。

▲me_nuさん作成の国道61号線道標と記念撮影

ニッチなテーマのイベントではありますが、これを機に服や装備を新調した人も多いと思うので、これ1回きりで終わらせるのはもったいないと思います。

いちインドシナ戦史愛好者として、今後もイベントがレベルアップしながら続いてくれる事を切に願っております。

(そしてカンボジアの次はラオス戦争ですよね?)

2025年04月01日

電子版発売しました

お待たせしました。

先日発表した『ベトナム共和国軍の軍装 1949-1975 Vol.1』の電子版を本日より発売開始します。

印刷版よりも約1,800円お安くなっております。

楽天ブックス(Kobo)およびDLsiteにてご購入いただけます。

楽天ブックス(Kobo)

DLsite

※横長なのでPCでの閲覧を推奨します。スマホでは字も小さくて読めないと思います。

また印刷版も引き続き販売中です。

2025年03月30日

サワット大佐の略歴

※2025年4月11日更新

(関連記事:あるベトナム残留日本人と家族の漂泊)

一方、こちらの記事で紹介した『ラオスに捧げたわが青春』の著者、山根良人(ラオス名サワット・ムンクルンまたはサワット・サヤナナット・サバングス)は、当初はベトミンと共同でフランス軍と戦ったものの、途中で転向し、逆にフランス軍の指揮下でベトミンと戦った人物です。

そのため、元日本兵の『活躍』を『日本人によるアジア解放』というストーリーに利用したい人々にとっては利用価値の無い人物でしょう。

このように、日本人が海外で活動する日本人の物語を見る上では必ず『日本人』という情報を重要視し、何らかの意味を持たせたくなるものですが・・・

僕はそんなのどうでも良いです。例えば僕はオリンピックやメジャーリーグでの日本人選手の活躍に何の興味もありません。僕が嬉しい・誇らしいと思える事は、僕自身が行った事だけで、自分が努力した訳でもない他人の行為を自分の『誇り』になんてしません。そういう性格です。

なので僕は単に、サワットがたまたま日本人だったお陰で「ラオス軍将校が書いた本を日本語で読めてラッキー」としか思っていません。

とは言え、このサワットという人は日本人であるという情報を無視しても(いきなりラオ・イサラ部隊の指揮官になれたのは元日本軍人という経歴のお陰だけど)、そんじょそこらの将校とは訳が違いました。

30年に及ぶラオス軍人としての経歴の中で、彼はラオ・イサラ創設者ペッサラート・ラッタナウォンサに呼び出されて直接ラオ・イサラへの参加を求められたり、ラオス王国国防大臣プーミー・ノーサワン将軍と戦友かつめっちゃ仲が悪くていつでも殺してやる状態だったという、ラオス史上の重要人物と直接関係のあった、ラオスの歴史に興味を持つ者にとって最高の証言者の一人なのです。

以下、そんなサワット大佐の経歴をまとめました。

▲『ラオスに捧げたわが青春』より

日本軍時代

1922年 山口県下関市に生まれる

1943年4月 日本陸軍に兵卒として志願入隊。陸軍航空通信学校第二教育隊で学ぶ

1944年8月 陸軍第5飛行師団第52飛行場大隊第2補給中隊所属の伍長としてビルマに出征

1945年8月 終戦後、所属部隊はサイゴンでフランス軍に降伏。サイゴン市内の捕虜収容所に収容

1945年10月 3人の日本兵と共にフランス軍のトラックを奪って捕虜収容所から脱走。数日間北上した後、ラオス領パクセーに到達したところでフランス軍の検問にあい、4人はトラックを捨てて散り散りに徒歩で逃走する

ラオ・イサラ時代

1945年12月 ジャングルを半死半生で彷徨っていたところを現地の華僑ラオス人に保護され、現地の独立勢力(後のラオ・イサラ)の教官となる

ラオ・イサラの本格始動に際し、山根はタイ王国バンコクに招聘され、ペッサラート(元ルアンパバーン王国副王、後のラオス首相スワンナ・プーマおよびパテート・ラーオ代表スパーヌウォンの兄)と面会して直接ラオ・イサラ軍への参加を要請され、これを受け入れサワンナケート方面部隊の軍事顧問となる

1946年4月 サワンナケートにて、ラオ・イサラ兵として初めてフランス軍と戦闘。しかしラオ・イサラ部隊は敗退してタイ王国領に撤退する

サワンナケート部隊の指揮官は後のラオス王国国防大臣・右派指導者のプーミー・ノーサワンであったが、この時点でサワットはプーミーと感情的に対立し、サワットはプーミーに手榴弾を突き付けて一緒に自爆すると脅す

1946年後半 ラオ・イサラ部隊はタイ領内で再編成され、その後ラオスを横断してベトナム北部に移動し、ベトミン軍と合流

1947~1949年 ラオ・イサラの中隊長として、ベトナム領内でベトミンと合同でフランス軍との戦闘にあたる

この間もプーミーはサワットの同僚であったが、サワットを激しく嫌っており、司令部内で喧嘩となり互いに銃を向け合うまでに対立する

1949年後半 ベトミンがラオ・イサラのラオス人兵を差別し、使い捨ての駒として扱っている事に反発し、サワットと彼のラオ・イサラ中隊はベトミンから離反してラオス領に帰還する

ラオス国軍時代

1950年4月 フランス連合の下に成立したラオス王国政府はサワットのラオ・イサラ中隊に対し、ラオス国軍(ANL)への帰順を要請。サワットはこれを受け入れ、以後フランス軍の指揮下でベトミン、パテート・ラーオ軍との戦いに突入する。

1952年11月 サワットはANL陸軍少尉に昇進

1953年後半 中尉に昇進し、ANL第23大隊第17中隊長となる

1954年1月 サワットが保護していたラオス人の少女を、上官のフランス人大隊長が手籠めにしようとしたため、サワットは激怒して大隊長の寝込みを襲撃して殴打する。軍法会議を覚悟した襲撃であったが、戦況がひっ迫していたためお咎めなしとなる。

1954年7月 第一次インドシナ戦争終結。サワットはANLに残留する

1954年後半 大尉に昇進し、サワンナケートの第3軍管区下士官学校校長に就任

1955年4月 ラオス人女性と結婚。後に7人の子を設ける

1958年 少佐に昇進するも、下士官学校に軍事顧問として派遣されたアメリカ軍PEO(後のMAAGラオス)スタッフと対立し、校長を辞任。現場復帰を希望し、第5歩兵大隊大隊長としてパクサンでパテート・ラーオ軍との戦闘を指揮。

1959年 ラオス国軍がラオス軍(FAL)に改称

ラオス王国軍時代

1960年8月 コンレー大尉率いるFAL中立派がビエンチャンでクーデターを実行し、パテート・ラーオとの和平・容共新政府を建てる

これに対しサワンナケートに逃れた国防大臣プーミー将軍(かつてのサワットの同僚)ら右派は中立派新政府を認めず、FALは右派の王国軍(FAR)と、コンレーの中立派軍(FAN)に分裂する

サワットはクーデターに関与する事はなく、所属部隊の方針に従ってFAR所属となる

1961年9月 FAR中佐に昇進、第34機動群指揮官に就任

1963年4月 FAR陸軍参謀学校に第1期生として入学。卒業後、第3軍管区作戦参謀長に就任

1964年11月 大佐に昇進し、第33機動群指揮官に就任

1965年 サワットと対立してきたプーミー将軍が軍事クーデターを起こして政権奪取を試みるが失敗してタイ王国に亡命

1968年後半 チャンパーサックの第6軍管区士官学校副校長に就任

1970年 第6軍管区士官学校が閉校し、サワンナケートの第3軍管区参謀に異動

1970年後半 ターケーク地区司令に就任

1972年 NHKのドキュメンタリー特集『三人の未帰還兵』にてインタビューを受ける

1972年4月 サワーンワッタナー国王より伯爵の称号を授与され、ラオス貴族に列せられる

1975年5月 ラオス戦争終結。FARターケーク地区司令官としてパテート・ラーオ軍に降伏する

終戦後

1975年8月 共産主義政権によって再教育施設に軟禁された後、本来であれば将校は強制労働キャンプに送られるはずであったが、パテート・ラーオ軍の幹部の一部がラオ・イサラ時代のサワットの教え子であったことから、サワットは強制労働を免除され即時退役となる。その後サワット一家はビエンチャンに移り、在ラオス日本大使館の警備員として働く

1976年4月 日本人支援者の助力によって32年ぶりに日本に一時帰国。一か月ほど滞在し、両親の墓参りや靖国神社参拝、NHKのテレビ番組に出演する。ラオス帰国後、ビエンチャンの日本語学校で警備員として働く

1982年7月 ラオスの治安悪化により日本帰国を決意。家族と共に日本に移住する

1984年 著書『ラオスに捧げたわが青春』を発表

(ラオス戦争期の右派・中立派については過去記事『ラオス戦争の右派・中立派勢力①1954-1965』参照)

2025年03月19日

師団番号について

以前日本国内で、ベトナム陸軍の歩兵師団について、「師団番号二桁の師団は、後から増設された装備も練度も貧弱な部隊だ」と語られているのを聞いたことが有るのですが、それは大間違いです。

各歩兵師団の創隊年は次の通りです。

第1歩兵師団:1959年

第2歩兵師団:1959年

第3歩兵師団:1971年

第5歩兵師団:1959年

第7歩兵師団:1959年

第9歩兵師団:1962年

第10歩兵師団:1965年

第18歩兵師団:1967年(第10歩兵師団からの改称)

第21歩兵師団:1959年

第22歩兵師団:1959年

第23歩兵師団:1959年

第25歩兵師団:1962年

このように、数字の大きい第21~23師団は第1師団と同じ1959年に編成された最初の歩兵師団の一部であり、反対に数字の小さい第3師団は1971年編成の最も若い部隊です。

この一見不規則な歩兵師団の番号は、歩兵師団よりも前の時代(1956-1959年)に存在していた野戦師団・軽師団が関係しています。

▲野戦師団・軽師団の部隊章と本部所在地(1958年当時)

『Graphic History of the Army of the Republic of Vietnam 1952-1975』より

歩兵師団はゼロから創設されたわけではなく、それまで陸軍を構成していた既存の野戦師団・軽師団を1959年に再編したものでした。そして歩兵師団の番号は、野戦師団から再編された部隊は1から始まる一桁、軽師団を再編した部隊は21から始まる二桁となっています。

第1野戦師団→第1歩兵師団

第2野戦師団→第2歩兵師団

第3野戦師団→第5歩兵師団

第4野戦師団→第7歩兵師団

第11および第13軽師団→第21歩兵師団

第12および第14軽師団→第22歩兵師団

第15および第16軽師団→第23歩兵師団

その後、1962年になると野戦師団・軽師団からの改編ではない、新設の第9、第10(後の第18)、第25歩兵師団が誕生します。

さらに遅れて、1971年になってようやく第3歩兵師団が新設されます。

と、ここでいくつか疑問が湧いてきます。

・野戦師団が基になった歩兵師団の番号は、2の次が5、5の次が7になっている。(3、4、6が使われなかった)

・当初(1959年当時)は使われなかった3が1971年になって急に使われた。

・24は最後まで使われなかった。

・第10歩兵師団は1967年に第18歩兵師団に改称されるが、その間の数字は存在しない。

このうち、明確に理由が分かっている物は4と24です。

4という数字は日本語と同様、ベトナム語でも「死」とかなり似た発音をする不吉な数字とされているため、師団番号から除外されています。

第4野戦師団では使われているけど、当時から評判が悪かったから1959年の改編を機に廃止したのかも知れません。

※ベトナム語において「4」は一般的な言い方(日本語の訓読みに相当)では「Bốn」ですが、漢字由来の読み方(音読みに相当)では「Tứ」となり、死という漢字の音読み「Tử」とかなり近い発音になります。

また第10歩兵師団が改称された理由としては、「10」という数字は(ナンバー・ワンの対義語として)ナンバー・テン=最悪を連想させたためと言われています。しかし何故18という数字になったのかは分かりません。

その他については、まだ理由を説明した資料は入手出来ていません。

しかし「3」の謎については、僕なりの推理があります。

それは第3野戦師団で起こったヌン族将兵大量脱走事件の影響です。

もともと第3野戦師団は、第一次インドシナ戦争中にハイニン省を中心とするベトナム北東部で組織されたフランス植民地軍ヌン族部隊(通称「ヌン大隊」)が1954年の敗戦によって南ベトナムに避難した後、それらヌン大隊を再編する事で発足した師団でした。なので第3野戦師団は「ヌン師団」と呼ばれ、将兵の大半がヌン族で構成されていました。

しかしヌン族将兵が第3野戦師団師団長ファム・バン・ドン大佐に強い忠誠心を抱いてた事から、軍閥化する事を恐れたゴ・ディン・ジェム総統は1958年にドン大佐を師団長から更迭します。

ところがこれに反発したヌン族将兵は武器を持ったまま集団で軍から脱走し、自ら進んでドン大佐の私兵兼傭兵となってしまいました。

その後ヌン族兵は傭兵としてベトナム政府軍やアメリカ軍と契約し、コマンド隊員として数々の特殊作戦に従事していきます。

(過去記事『【改訂版】在越ヌン族の戦史』参照)

その後、軍は第3野戦師団にベトナム人兵士を補充する事で部隊そのものは存続しましたが、兵士の大量脱走という不祥事を起こした第3師団という番号を引き継ぎたくなかったらしく、1959年の改編の際に(4を飛ばして)第5歩兵師団へと改称されました。

▲旧第3野戦師団(左)と初期の第5歩兵師団(右)師団章

それから時は流れ、1971年に陸軍が新たな歩兵師団を創隊する際、(脱走事件から13年も経ちほとぼりが冷めたからか)、陸軍はこの新師団に欠番となっていた3を復活させて第3歩兵師団と命名しました。

以上が第3歩兵師団が1959年に作られず、1971年に突如現れた理由に関する僕の推測です。

推測なので、間違っているかもしれません。

ちなみに1971年に創隊された第3歩兵師団は、翌年の1972年に起った『赤火の夏(イースター攻勢)』の中でも最大規模の激戦『ドンハの戦い』によってほぼ壊滅してしまいます。

戦いの後、第3歩兵師団には新たに兵員が補充され再建されますが、この際部隊章も新たなデザインに変更されており、再建後の第3歩兵師団は名前だけは引き継いでいるものの、実質的には旧第3歩兵師団とは別の新しい部隊と言えるかもしれません。

▲第3歩兵師団の師団章。左が1st(1971-1972年)、右が2nd(1972-1975年)

2025年03月13日

続・右側飾緒の謎

※2025年3月14日更新

この記事の中で、僕は右側に付く飾緒を「第一共和国期(1955-1963年)のみ着用例が見られる」と書きましたが、そうは断言できなくなってました。

実は去年12月にサイゴンでトニー君と会った際、この謎の右側飾緒について意見を聞いてみたのです。

するとトニー君はすぐさま「いや、ジェム政権崩壊後も使ってるよ」と、下の写真を見せてくれました。

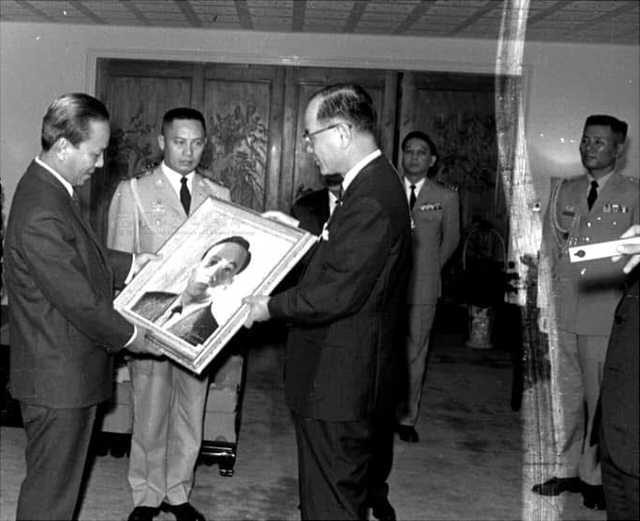

2枚ともベトナム共和国総統グエン・バン・テューが1973年に台湾の故宮博物院を訪問した際の写真です。

▲制服を着ている3人の内、向かって左手の人物がグエン・バン・ヒュー中将、他の人は不明です。

▲ちょっと不鮮明ですが、中央のリー・トン・バー准将も右側飾緒を付けています。

たしかに、1973年の写真に右側飾緒が見られます。これには本気で驚かされました。

こんな写真をとっさに出してくるとは、さすがトニー君。

またその後、自分でもパソコンの中の写真をもう一度見直してみたら、右側飾緒の写真が出てきちゃいました。

下の2枚は1973年に出色戦士に表彰されたベトナム軍将兵が褒賞として台湾に慰安旅行に来た時の写真です。

ただ、これを以て「右側飾緒は1964年以降も使われていました」と言えれば楽なのですが、まだ引っ掛かってる点があります。

まずトニー君も、1964年以降で右側飾緒が使われている例を確認しているのは上の1973年のテュー総統の外遊の時のみで、他には一例も見た事がないそうです。

63年以降も右側飾緒の制度が存続していたとするには、あまりに使用例が少なすぎるし、1973年というのも最後の使用例から10年も経っており、期間が開きすぎに思えます。

また、これらの写真の撮影地が全て台湾というのも怪しいところ。つまり、これらの写真に写っている右側飾緒はベトナム軍の物ではなく、台湾軍(中華民国軍)の物である可能性もあるのではないかという事です。

現に台湾軍の将校もほとんど同じ見た目の飾緒を着用している写真があります。

(ただし、ベトナム軍では飾緒の端をボタンに留めているのに対し、台湾軍では襟の下に固定しているようです。)

▲アメリカを訪問する台湾軍参謀総長王叔銘上将(1957年)

この台湾軍職緒が親善だか表彰だかでベトナム軍将校にも送られていたのでは・・・と推測したのですが、どうでしょう。

しかしそもそも、台湾軍の職緒が単なる礼装用の装飾なのか、何らかの意味を持つ表彰なのかは、今回検索した限りでは分かりませんでした。台湾軍にお詳しい方がいらっしゃいましたら是非お知らせください。

なので現段階では「1964年以降に右側飾緒を着用している写真はあるけど、それが本当にベトナム軍の物かどうかは分からない」としておきます。

2025年3月14日追記

トニー君から、台湾以外での使用例の写真をもらいました。

1967年に西ドイツのベトナム共和国大使館で撮影されたベトナム空軍将校です。

う~ん、また外国。という事は、1964年以降に見られる右側飾緒は台湾に限らず、国外派遣時に着用される(ベトナム軍の)装飾という可能性も出てきました。

(第一共和国期の物は確実に国内で使用されているので、64年以降の物とは別物)

ちなみに、こちらのVIET-NAMタブもほとんどの場合、国外派遣時にのみ使用される徽章です。

なんか正解に近付いてきた気がする~!

2025年03月07日

ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1発売

※最終更新2025年4月12日

この度、わたしく森泉の初の同人誌『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を発売することになりました。

思い返せば2019年頃に同人誌を作成中と宣伝しておきながら、その後やる気がなくなり6年近く放置してしまいました・・・。しかし今年2025年はベトナム共和国建国70周年、ベトナム戦争終結50周年という節目の年である事から、なんとしてもこの本を世に出すべく、今年に入ってから本気で作業を再開し、なんとか完成させました。

内容としては、第一次インドシナ戦争中の1949年に創設されたベトナム国衛兵隊時代から、1975年のベトナム戦争終結までのベトナム陸軍歩兵部隊・空挺部隊・レンジャー部隊・海兵隊の軍装の変遷・野戦服・野戦服用徽章・小火器・個人装備を解説したものです。

初心者にも分かりやすい入門書となる事を目指し、イラストをメインにA4サイズ・フルカラー76ページで構成しています。

掲載イラスト数:軍装例38点、小火器52点、個人装備145点、戦闘服・帽子53点、徽章および着用位置318点

※数が多いので数え間違いがあるかも知れません。参考程度に考えてください。

【印刷版】

ご購入はヤフオク、BOOTH、PayPal決済、銀行振り込みから可能です。

価格は4,510円(送料無料)になります。

※初回予約特典のネームテープは終了しました。

※ヤフオクのみ匿名配送可です。

③PayPal決済 https://paypal.me/ichibanyari/4510JPY

※支払い時に郵便番号、住所、氏名をご記入ください。

※こちらのフォームから郵便番号、住所、氏名をお送りください。振込先をメールで返信させて頂きます。

【電子版】

楽天ブックス(Kobo)およびDLsiteにてご購入いただけます。

印刷版よりも約1,800円お安くなっております。

※横長なのでPCでの閲覧を推奨します。スマホでは字も小さくて読めないと思います。

楽天ブックス(Kobo)

DLsite

2025年03月04日

階級の渾名

※2025年3月8日更新

今回は、戦時中ベトナム軍の兵隊の間で使われていたスラング(俗語)について。

最近ベテランから、階級に関するスラングを教えて頂いたので、ご紹介します。

一等兵・下士:「バター揚げ手羽先 (cánh gà chiên bơ)」

由来:黄色いV字型階級章の見た目から

中士・一等中士:「茹で手羽先 (cánh gà luộc)」

由来:白いV字型階級章の見た目から

上士(1967年以降):「レンガ (gạch)」

由来:階級章が積み上げたレンガのように見えるから

上士:「代父 (Bố Già)」

由来:部隊内で最年長かつ経験豊富な父親的な地位から

准尉(1967年以降):「ホアマイとレンガ (một mai một gạch)」

由来:階級章がホアマイ(マイの花)とレンガを組み合われたように見えるから

准尉(1967年以降):「穴開き少佐 (Thiếu tá lỗ)」

由来:准尉の階級章が、少佐の階級章の花の部分に穴が開いたように見えるから

士官候補生:「揚げ魚(Cá chiên)」と「鍋の取手(tay cầm)」

階級章のアルファーを魚に、アルファーの下に追加される棒を鍋の取手に例えている。

おまけ

僕は歴史好きぶってはいるけど、実は日本史の事がよく分かっていないので、最近『まんが日本史』を観て基本をおさらいしています。

子供向け作品とは言え、全52話でそれぞれの時代の出来事を丁寧に描いているので、大変見応えがあります。

十数話見たのに、まだ平安時代が終わりません。

日本史を扱った作品と言えばよく戦国時代や幕末がテーマにされますが、その時代に至るまでの長い経緯も知っておけば、より楽しめるような気がします。

2025年01月16日

東洋漫遊記⑫サイゴン(帰路)

日本に帰る途中、この旅の始まりの地サイゴンに戻ってきました。

うおぉぉ!こりゃええ。

ただ帰るだけなら、他にもハノイやバンコクで乗り換えるルートもあったのですが、初日にトニー君と会った時に、サイゴンにあるホーチミン作戦博物館の事が話題に上がり、僕はまだ行ったことが無かったので、帰りに寄ろうと思っていたのです。

ここはベトナム戦争末期の1975年4月に共産軍が行ったサイゴン攻略戦「ホーチミン作戦(ホーチミン戦役)」を讃え、共産軍の言うところの「サイゴン解放」を記念する資料館です。

僕はサイゴンに来るのは今回で4回目なのですが、小さい博物館なので、今まで完全にノーマークでした。

しかしトニー君の情報では、なにげに現政府の敵であるはずのベトナム共和国軍の展示が充実しているとの事なので、こりゃ行かねばと思った次第です。

この日、サイゴンに到着したのが午後10時頃だったので、まずは激安ホステル(一泊500円)にチェックインして一泊。

翌朝、バイクタクシーを呼んで博物館に移動しました。

まず博物館に着くと、屋外に戦闘機や車両、火砲が展示してあります。まぁ、この辺は見慣れたものです。

中に入ると、1階は第二次大戦から現在までのベトナム人民軍に関する展示です。

そして2階に上がると、展示室は二つあり、一つはサイゴンを攻める共産軍の部屋。

そしてもう一つは、部屋丸ごとベトナム共和国軍についての展示でした。

これが博物館らしく、かなり貴重な品々のオンパレードです。

確かにトニー君の言う通り、共和国軍に関しては他のどの博物館よりも充実した展示です。

特に紙系の資料は内容をちゃんと読みたいので写真を撮りまくりました。

特に紙系の資料は内容をちゃんと読みたいので写真を撮りまくりました。

いやぁ、来て良かった。

この後は、観光する元気がなかったのでホステルに戻り、夜までのんびり過ごしました。

(行く先々で気温が違い過ぎて体調がおかしくなっていました。シエンクワンは5℃だったのに、サイゴンは30℃)

▲ホステルで飼われている看板猫

旅の途中から東南アジア料理に飽きていたので、この日の夕食は日本食を求めて、日本人が経営する油そば屋さんに足を運びました。

そして午後11時、タンソンニュット空港から成田行の飛行機に乗り、今回の旅が終了しました。

旅を終えた気分を歌に例えるとこちら。

旅した期間はのべ10日。元々は1か月くらい放浪しようと思っていたのですが、思いのほか目的が早く達成できたのに加え、長距離移動と気温の変化の連続で体調がおかしくなってきたので、無理せず帰国しました。

旅を振り返ってみると、なかなか密度の濃いものになったと思います。

・日本からの往復で使ったベトジェットエアーは座席が薄っぺらくてケツが超痛い

・陸路でラオスに入国したら現金が無くてご飯食べれなかった

・ワッタイ空港でSIMカード買ったら通信速度が遅すぎてGoogle検索すらできない不良品だった

・夜行バスはチケットが二重発券されてる、冷房が寒すぎて寝れない

などトラブルもありましたが、まぁこの程度で済んでよかったと思います。

翌朝、成田に着き、自宅に戻ったあたりから、思った通り本格的に体調が悪くなりました。

いつもは風邪くらい2・3日で治るのですが、今回は10日以上伏して過ごす事に。不本意ながら寝正月となりました。

2025年01月12日

東洋漫遊記⑩シエンクワン

※2025年1月13日更新

今回、ロンチェン訪問の起点としたのがシエンクワン(ポーンサワン)という町です。

ここの町は元々シエンクワン県シエンクワン郡という名前だったのですが、ラオス戦争で壊滅的な被害を受けたため、戦後街はほぼ一から再建され、その際新たに「ポーンサワン郡」という名前が付けられたそうです。

しかし現地に行ってみると、バスの行先や公共の施設名などには、まだまだ「シエンクワン」という名前が使われており、むしろポーンサワンの使用例の方が少なく感じるくらいでした。

元々僕の目的地はロンチェンただ一か所だったので、シエンクワンを観光する予定は無かったのですが、ロンチェン訪問が順調に進んだおかげで時間がだいぶ余ったので、ホテルから歩いて行ける範囲でシエンクワンの街を散策しました。

MAG(地雷諮問グループ)はイギリスに本部を置き、世界中に残された地雷・不発弾の捜索と処理を行う国際NGOです。

ラオス戦争時代、アメリカはラオスに地上部隊を派遣しなかった一方、航空機による共産軍への空爆は第二次大戦を上回る猛烈な規模で実施されました。特にここシエンクワン県は、ジャール平原をめぐって十年以上一進一退の攻防が繰り返された場所なので、空爆が行われた回数も膨大になります。

▲1965~1973年にアメリカ空軍がラオス領内で空爆を行った地点

これについて反米思想を持つ人々は、あたかもアメリカがラオス国民を狙って無差別爆撃したかのように宣伝しますが、それは大嘘です。

当時のラオスはアメリカの同盟国であり、アメリカはラオスを防衛するため、ラオスを侵略する北ベトナム軍を対象に爆撃を行ったまでです。仮に日本が他国に侵略されれば、国内に侵入した敵を迎撃するために自衛隊や米軍は日本国内を爆撃せざるを得ないのと同じことです。

とは言え、当時も今も、民間人や民間施設を巻き込まない「きれいな爆撃」など不可能であり、ラオス国民が空爆によって大きな被害に遭ったのもまた事実です。そしてその戦禍は、終戦後も不発弾という形でラオス国民を苦しめてきました。

特にクラスター爆弾は、1個の弾体から約300個の子弾が放出されますが、MAGの資料ではその内20~30%が不発を起こし地上に残ってしまいます。またその子弾は小型で発見が難しいため、人が接触して爆発する事故が後を絶ちません。一説によると、ラオス国内に残る不発クラスター子弾の数は8000万個におよぶと推定されています。

ここでクラスター爆弾という兵器の是非について語る気はありませんが、危険を顧みずラオス国民の為に不発弾処理に当たるMAGの活動には頭が下がるばかりです。

古代のジャール平原石壺遺跡から、この地に住む多様な民族、仏領インドシナ時代、そしてラオス戦争まで、シエンクワン県の歴史にまつわる品々を展示している博物館です。多分この分野に興味が無いと何も面白くないかも知れませんが、僕は十分楽しめました。

なお節電の為、僕が入るまでは中の電気が消えており、僕が展示室を移動するたびに係員のおばちゃんが電気をON/OFFしにやってきます。なんだか恥ずかしいなぁと思いながら見て周りました。

ここには第二次大戦末期の日本軍によるシエンクワン占領についても展示があました。

これによると、フランス軍*コマンド部隊は1945年1月にシエンクワンに空挺降下し、現地でモン族を中心とする抗日組織『メオ・マキ』を組織して、現地の兵力や資金、弾薬を日本軍が到達する前に隠匿します。

(※この「フランス軍」が在インドシナ仏軍なのか、連合軍の一員としてインド・ビルマに進軍した自由フランス軍なのかは記述がありませんでした)

その後日本軍がシエンクワンに進駐すると、まだ十代だったヴァン・パオ(後の王党派モン族指導者・ラオス王国軍第2軍管区司令)は日本軍に雇われ通訳を務めつつ、裏ではメオ・マキの一員としてフランス軍の為に日本軍の情報を集めるスパイ活動をしていたそうです。

あのヴァン・パオ将軍が日本軍と関係が有ったという話は初めて知ったので驚きました。

③モン族服ショッピングモール

適当に通りを歩いていて、たまたま立ち寄ったショッピングモールがとても良かったです。Google Mapによると「KhwHmoob」という名前らしいですが、何て読むのか分かりません。

ここは1階は普通の生活雑貨や衣料品が売られていますが、2階に上がると、なんという事でしょう。モン族の民族衣装専門店が十数店も軒を連ねるモン族天国でした。

ウヒョヒョ。たまんねぇぜ。

実はシエンクワンもロンチェンも住民の大半はモン族なのですが、彼らはもう民族衣装なんて着ていなくて、日本人と同様にTシャツやらジーパンを着て生活しているので、せっかくモン族の街に来たのにモン族感が全然なかったのです。京都に来たのに和服の日本人がいなくてガッカリする外国人観光客の気分でした。

そんな中、思いがけずこのショッピングモールに出会ってしまい、大興奮で建物内を何回も往復しました。

ここで売っている服は女性用がメインですが、もちろん男性用もあります。

ただ僕が着る場合、リエナクトが主目的なので、今売っている服は使いにくいのです。

と言うのも、現代のモン族は普段民族衣装を着ないので、ここで売っている服は装飾が沢山付いた、結婚式など特別な時に着る正装・晴れ着だけなんです。

一方、僕がリエナクトで必要なのは、当時の一般的な普段着・野良着。残念ながらそういう物はもうどこにも売っていません。

▲70年代以前のモン族の普段着(左)と、現在売っているアパレル製晴れ着(右)

なので僕は、当時風の服を自作して着ています。

▲2024年に参加した「愛と戦火の大地2 ~スカイミッション~」にて

そんな中、コスプレに使えそうなアイテムを発見したので購入しました。

英語でスピリット・ロック(魂の鍵)と呼ばれるモン族の代表的なネックレスの一つです。

今売られている物は晴れ着用に華美な装飾が付いたものばかりですが、モール内を探し回ったら、このように昔ながらのシンプルなデザインの物を見つけることが出来ました。

▲右は1950年代前半のフランス軍GCMA(混成空挺コマンド群)所属のモン族兵

当時のGCMAの映像:https://www.youtube.com/watch?v=oVBWCVA0Hvc

いや~、ビエンチャンよりも、この田舎町の方が何倍も楽しめました。

道中はなかなか大変でしたが、来て良かったです。

Posted by 森泉大河 at

16:13

│Comments(0)

│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│【ラオス】│モン族│少数民族の歴史・文化│旅行・海外│ラオス王国

2025年01月10日

東洋漫遊記⑨ロンチェン

※2025年2月7日更新

ラオス戦争を通じてラオス王国軍・米国CIAの最重要拠点かつモン族最大の都市だった場所です。

ちなみにこの町のローマ字表記はLong Tiengと書かれる事が多いですが、現地での発音は完全に「ロンチェン」でした。

ラオス戦争とロンチェンについては過去記事参照

ラオス戦争は1975年に終結しましたが、戦後もこの一帯ではモン族による共産主義政権への抵抗活動が続いたので、ロンチェンは2015年までラオス人民軍が管理する閉鎖都市でした。

なので現地に着くまではどんな雰囲気なのか想像がつかなかったのですが、いざ到着してみると、道中の未開のジャングルっぷりが嘘のように、割と綺麗に整った地方の村落という感じでした。

道はちゃんと舗装されており、住居や商店もたくさんあり、レストランやホテルまであります。いささか拍子抜け。

ま、元々戦時中から、この辺りで一番栄えていた町なので、当然と言えば当然ですが。

【余談】

・Wikipediaにはロンチェンは「当時のラオスで2番目に大きな都市であった」と書いてあるけど、それはさすがに嘘でしょう。今も昔も、平野部にあるサワンナケートやパクセーの方が何倍も人口が多いです。CEICによると、1976年当時のサワンナケート県の人口は約43万人。これは都市ではなく県全体の人口ですが、おそらくその大半はサワンナケート市街に住んでいたはずです。

・またロンチェンはしばしば「地球上で最も秘密の場所」という謳い文句で紹介されますが、これも欧米人の記者が読者の耳目を集めるために誇張した表現です。たしかに戦時中は地図に街の存在は載っていませんでしたが、戦時中の軍事施設が民間の地図に載っていないのは当たり前です。それにここはれっきとしたラオス王国軍第2軍管区本部の所在地であり、共産軍もそれを分かった上で十年以上ももロンチェンに対し攻撃を繰り返していました。ラオス戦争に関する情報には何でもかんでも「秘密」という言葉が付いてまわりますが、これはミステリアスな雰囲気を出して注目を集め、本や記事を売るための商業活動に過ぎないと感じています。

さて、ロンチェンに到着したのがちょうどお昼時だったので、さっそくレストランで食事をしました。

店内には観光客向けに、ラオス戦争時代のロンチェンの写真が堂々と飾ってあります。

▲写真の下の文字は、「CIAが運営し、ヴァン・パオ将軍が率い、モン族が防衛したアメリカ軍事秘密基地」の意

CIAが作った航空基地「リマサイト20A」の滑走路を眺めながら、鶏軟骨の唐揚げを食べる。

手前の道は戦後作られた幹線道路で、その奥にある砂利道が元滑走路です。

▲当時のLS20A (LS98やLS30という別称もあります)

滑走路の奥(北側)にある切り立った尾根はアメリカ人から「スカイライン」と呼ばれ、ロンチェンの最終防衛ラインとしてモン族やタイ軍の防御陣地が置かれており、ロンチェン攻略を目指す北ベトナム軍との激戦が幾度も行われました。

▲ロンチェン駐屯のモン族SGU将校たち(1967年)

お昼ご飯を食べ終えると、周辺を散策開始。

これまでのミリタリー趣味人生の中で最高の写真です。僕はこの日のために生きてきました。

撮影後さっそく、ケン・コンボイ先生に「あんたの本のせいで、俺はこんな事になってしまったんだ」と、この写真を送りつけてやりました。

なお、ラオスは現役バリバリの共産主義国家であり、こういう事しているのが当局に見つかると非常にまずい事になります。

当日、警察官は見ませんでしたが、小脇にAKSを抱えた若い民兵がスクーターでパトロールしていました。

なので民兵はもちろん、地元住民にも見られないよう人けの無くなったタイミングを見計らい、大急ぎで撮影を済ませました。

やった本人が言うのも何ですが・・・、まともな人生送りたい人は真似しない方が良いと思います。(マジで逮捕されるので)

またロンチェンには、滑走路以外にも遺構が残っています。

それが何を隠そう、1966年に建設されたヴァン・パオ将軍個人の邸宅です。

▲当時のヴァン・パオ邸

周囲の建物が何一つ残っていない中、真っ先に破壊されそうなヴァン・パオ邸だけが残っているのは、幸運と言うか不思議です。

現在この建物は一般公開されていないようですが、門が開いていた上、誰も居なかったので、勝手に敷地に入って写真撮っちゃいました。

あとは、軍事施設ではないですが、戦時中の1966年に建立されて以来、ロンチェンの人々の信仰の中心に有ったお寺ワット・ロンチェンをお参り。

▲当時のワット・ロンチェンが写っている写真。滑走路の東側の丘の上にあります。

こうして長年待ち望んでいたロンチェン訪問が終了。

最高の気分です。この一日で、僕の人生の夢がまた一つ叶いました。

今回は何日かかるか分からない行き当たりばったりの旅のため、帰国するタイムリミットを気にしたくなかったので会社を辞めちゃったけど、全然後悔有りません。

▲朝から長時間悪路を運転してくれたミグさん。ロンチェンからの帰り道、僕にミカンを買ってくれました。何から何まで感謝です!

2025年01月06日

東洋漫遊記⑥ビエンチャン

さて、やってきましたビエンチャン。

巷では「世界一何もない首都」と言われており、僕も単にシエンクワンに行くための中継地点として立ち寄っただけなのですが、せっかく来たので何箇所か名所を周ってきました。

①アヌサーワリー(パトゥーサイ)

ビエンチャンと言ったら、やはりここ。

アヌサーワリーはラオス王国時代の1968年に完成した紀念碑で、第二次大戦から戦後の対仏独立闘争で散ったラオス人兵士を顕彰し、ラオス独立を記念する施設です。

当時ラオス王国はアメリカから多額の経済援助を受けていたのですが、何か記念碑を建設したかったラオス政府は、アメリカから空港建設の為として送られた資金とセメントを、黙ってこのアヌサーワリー建設に使ってしまったそうです(笑)

▲かつてラオス王国軍のパレードが行われたアヌサーワリー前のラーンサーン通り

1975年、共産軍が戦争に勝利すると、パテート・ラーオ(ラオス人民革命党)政権はアヌサーワリーを『パトゥーサイ(勝利の門)』へと改称、革命戦勝記念碑へと再制定して現在に至ります。

とは言え、パテート・ラーオは戦時中ほとんど最初から最後まで北ベトナムにおんぶにだっこで、北ベトナム軍に代わりに戦ってもらい、結果的に勝った側に居ただけのようなものです。

その結果ラオスは実質的にベトナムの保護国となり、ラオス人民革命党はベトナム共産党の代理人としてラオスを統治しているに過ぎません。

パテート・ラーオの言う「勝利」とは、一体誰にとっての勝利なのか。多分勝利の恩恵にあずかったのは、運転手付きのメルセデスに乗っている党のお偉いさん(ハノイの飼い犬)だけです。

②タート・ルアン

後は普通に観光です。

タート・ルアンはラオスを代表するお寺で、その仏塔は国章にも描かれています。

仏塔は立派ですが、思ったよりも敷地が狭いので、すぐ見終わりました。

仏塔のすぐ隣にある寺院の方が、いろいろ見る物があります。

③タート・ダム

訳あってパスポートのコピーを用意する必要があり、コピー屋に行ったついでに、近くにある古い仏塔に寄ってきました。

歴史がある感は伝わってくるのですが、観光地ではなく、住宅街の真ん中にある小さな公園状態なので、一瞬で見終わります。

とは言え、近所の住人が集まってお供え物をしている姿は、ここが遺構や遺跡ではなく現役の宗教施設である事を意味しており、ラオス人のリアルな信仰が目の前で見れたのは良かったです。

愚痴

ミリタリーマニアとしてはラオス人民軍歴史博物館に行ってみたかったのですが、現地に着くとなぜか門が閉まってます。

ネットで調べると昼前後は休み時間らしいので、午前と午後2回も足を運びましたが、やっぱり開いていません。

何の案内もないし、誰も居ない。

なお、その近くにある人民公安博物館も、曜日的に休館日でした。

ふざけんなー!クソッ!

2025年01月05日

東洋漫遊記⑤サワンナケートとワッタイとタオ・マー

サワンナケートはかつてラオス王国軍第3軍管区本部が置かれ、日本人ラオス軍将校サワット・ムンクルン(山根良人)大佐が生活した地ではありますが・・・

史跡的には大して見る物も無さそうなので、一泊したらさっさとビエンチャンに移動しました。

▲サワンナケート空港からラオ・エアラインのATR72に乗って出発。

▲サワンナケート市街。奥に見えるのがメコン川。川の向こうはタイ王国領

▲1時間ほどでワッタイ空港(ビエンチャン)に到着

と、ここで蘊蓄開始。

サワンナケート空港はかつてのラオス王国空軍サワンナケート空軍基地(第3/第303空軍基地)であり、1961~1966年まで空軍本部が置かれていました。

▲かつてのサワンナケート空軍基地正門

この時期空軍本部を率いていたのが、ラオス空軍初代司令官タオ・マー准将です。

タオ・マーは短気で苛烈な性格として知られる一方、不正や腐敗を憎む清廉な人物でもあったため、汚職に手を染めるビエンチャンの王国軍将官たちと長年対立関係にありました。

当初ビエンチャンのワッタイ基地に置かれていた空軍本部がサワンナケートに移転したのも、タオ・マーを首都から遠ざけて権勢を削ぐための政争の結果だったと言われています。

しかしビエンチャンから遠く離れた事がかえって幸いし、タオ・マーはラオス南部の青年将校を糾合し、独自の勢力を築く事に成功します。

▲米海軍空母エンタープライズを視察するタオ・マー准将(中央) 1965年

参謀本部とタオ・マーの対立が深まる中、参謀本部は1966年10月、タオ・マーをビエンチャンの統合作戦センター司令に任命すると発表します。これは名目上は昇進人事でしたが、実際にはタオ・マーから空軍部隊の指揮権を取り上げ、事務職に追いやる策略でした。

こうして追い詰められたタオ・マーは10月21日、ついに軍事クーデターを実行に移します。サワンナケート基地から出撃したタオ・マー指揮下の空軍T-28(元は練習機だがラオスでは攻撃機として使用された)編隊は首都ビエンチャンの王国軍参謀本部、第5軍管区本部および弾薬庫を爆撃し、多数の死傷者を出します。

また同時にタオ・マー派の陸軍部隊が王国軍参謀長ウアン将軍を拉致する手はずとなっていましたが、土壇場で陸軍部隊司令官がタオ・マーを裏切り反乱から離脱した事で、政府軍の指揮系統を寸断する事に失敗。地上部隊なしでの首都制圧は不可能となり、タオ・マーはクーデターを断念してタイ王国に亡命します。

しかし、その後もタオ・マーはタイ領内で再起を図ります。

1966年のクーデター未遂から7年後の1973年、ラオス王国政府とパテートラーオ間で停戦協定が結ばれたのを機に、タオ・マーは停戦に反対するラオス国内の右派将校と結んで再度ビエンチャンでクーデターを実行します。

秘密裏にラオスに戻ったタオ・マーと同志たちはすぐさまワッタイ基地を占拠し、タオ・マー自身もT-28を操縦し政府軍を爆撃しました。

しかしタオ・マーが出撃している間にワッタイ基地は政府軍によって奪還されており、それを知らずにタオ・マーがワッタイ基地に着陸しようとした際、地上の政府軍から重機関銃による銃撃を受け乗機は墜落。

タオ・マーは地上で逮捕され、そのまま第5軍管区本部に連行されて即時処刑された事でクーデターは終わりました。

▲1973年クーデター未遂事件の映像