2024年04月11日

ベトナム軍衛生士官候補生の階級章

※2024年4月12日更新

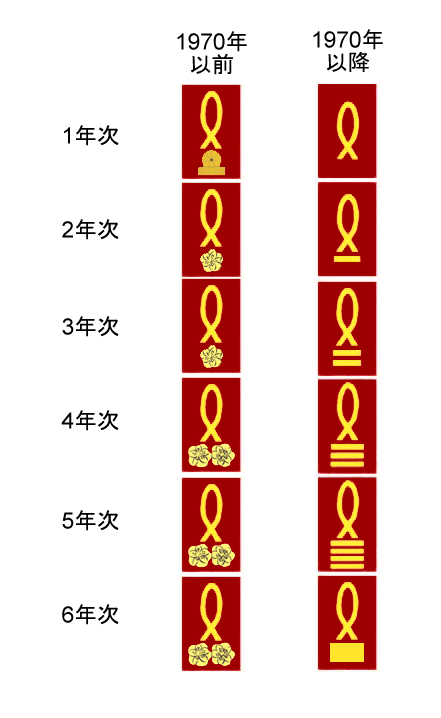

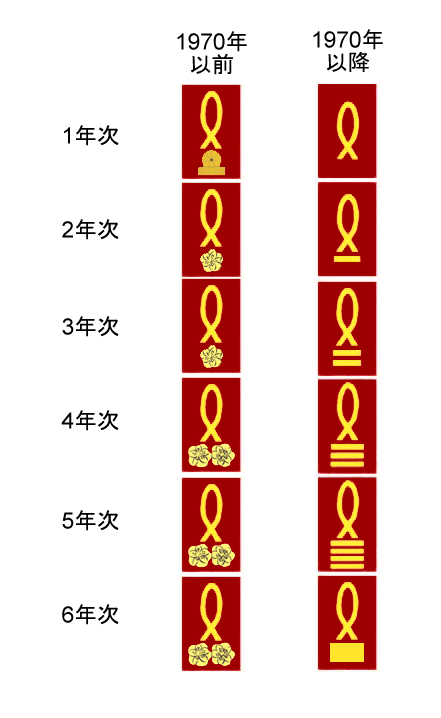

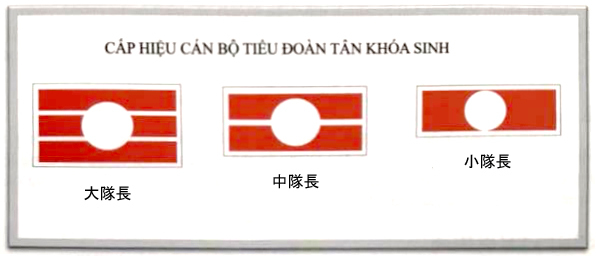

ベトナム軍の軍医の卵、「衛生士官候補生(Sinh Viên Sĩ Quan Quân Y)」の階級章は、他の士官学校と同様に士官候補生を表すアルファ(通称「魚のフライ」)の意匠が用いられていますが、当時の写真ではそのアルファの下に追加される図柄には、ダラット国家武備学校のような金色の棒(通称「鍋の取手」)が付く場合と、(海軍を除く)士官と同様のボンマイ(別名マイヴァン, ホアマイ)の花が付く場合の2パターンが見られ、その使い分けについては長年把握できていませんでした。

▲左がボンマイのパターン、右が棒のパターンの例

特にボンマイは(海軍を除く)士官の階級章なので、それがまだ士官ではない士官候補生にアルファと一緒に使われているのは不可解でした。

そこで最近、SNSでベトナム軍ベテランに情報提供を呼び掛けたところ、核心に迫る情報をお寄せ頂くことが出来ました。

下の図はそれらをイラスト化したものです。

まず、アルファの下の図柄が2パターン存在したのは年代によるもので、同時に存在した訳ではありませんでした。

そして1970年までボンマイの階級章が使われた理由ですが、これは衛生士官候補生は他の士官学校の士官候補生と異なり、入学した時点で士官(准尉)扱いになるためでした。

例えばトゥドゥック歩兵学校やドンデー下士官学校の予備士官課程では9か月のカリキュラムを終え卒業する事でようやく准尉に任官しますが、衛生士官候補生は入学すると同時に准尉扱いとなり、准尉の給与を得ます。さらにその後すぐに少尉扱いに昇進し、4年次以降は中尉扱いとなるそうです。

なので衛生士官候補生は正式な将校でなないのにも関わらず、アルファと共に准尉・少尉・中尉の階級章を用いていました。

しかし1970年、総参謀部はこの衛生士官候補生独特の階級章制度を廃止し、ダラット等他の士官学校と同じ、棒で年次を示す制度に改めたそうです。

そして1970年の前後いずれの場合も、衛生士官候補生は6年間の医師課程(医師・歯科医・薬剤師コースに分かれる)を修了すると、医師免許を取得し、軍医(Sĩ Quan Y Sĩ=医師士官)となり、正式に中尉に任官します。

なお、医師養成にかかる莫大な学費は国が負担しているため、軍医になった者は一定期間軍での勤務が義務付けられており、その期間を満了するまで自らの意思で除隊する事は出来ませんでした。

この衛生士官候補生を養成した衛生学校そのものについて書き出すと長くなるので、また改めて記事にしたいと思います。

2023年01月08日

ダラットの徽章

※2023年1月9日更新

※2023年1月16日更新

※2024年4月12日更新

関連記事:ダラットの大礼服

第1次インドシナ戦争からベトナム戦争期にかけてのベトナム軍(ベトナム国軍・ベトナム共和国軍)士官学校「ダラット」の徽章についてまとめました。

※この士官学校の校名は、ベトナム士官学校→ダラット統合武備学校→ベトナム国家武備学校と時代によって移り変わっていますが、この記事では「ダラット」で統一します。

※士官課程第1期および2期のみ、ダラットではなくトゥアティエン省フエ市ダップダのベトナム士官学校時代に実施されました。

※同じくダラット市には政治戦士官を養成するダラット政治戦大学が存在しましたが、これは本記事で言う「ダラット」とは別の学校です。

I. 校章

①第1~2期(1948年~)

未確認

②第3期~(1950年~)

仏軍式の金属製バッジを右胸ポケットに佩用する。

③1959年~

校名がベトナム国家武備学校に改称。米軍式の布製パッチを左袖に佩用する。

II. 帽章

①第1~11期(1948年~)

ダラット独自の帽章は制定されず、陸軍(ベトナム国軍陸軍)帽章が用いられる。またダラット学生は黒または濃紺色ベレーを常時着用するが、ベレー章は制定されていない。

▲制帽章(上)、ベレー章なし(下)

②第12~31期(1955年~)

赤地の制帽章が制定される。また後(1959年より後)にベレー章も制定される。

▲制帽章(上)、ベレー章(下)

III. 士官候補生章/学年章

階級章に相当。任官前の士官候補生(Sinh Viên Sĩ Quan)は正式な軍人ではなく、階級を持たない。ただし士官候補生である事を示す『α(アルファ)』の意匠の徽章を階級章と同様に着用する。またこの徽章は学校ごとにデザインが異なる。

①第1~11期(1948年~)

初代のダラット士官候補生章は正肩章のみ。台布色は黒で、アルファの上に龍の刺繍が施されている。当時の教育期間は1年未満であったため、学年による等級は無い。

②第12~31期(1955年~)

台布色が赤色に変更される。また服装に応じて正肩章(準礼服・外出服)、略肩章(勤務服)、襟章(作戦服)、胸章(作戦服で襟に指揮官章が付いている場合)の4種が使い分けられる。

さらに教育期間が延長され、最終的に4年制となったため、学年による等級が設定される。2年生以降アルファの下に線が追加され、4年生で3本線となる。

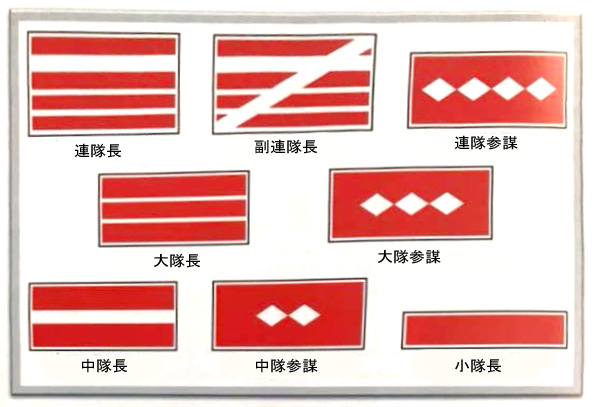

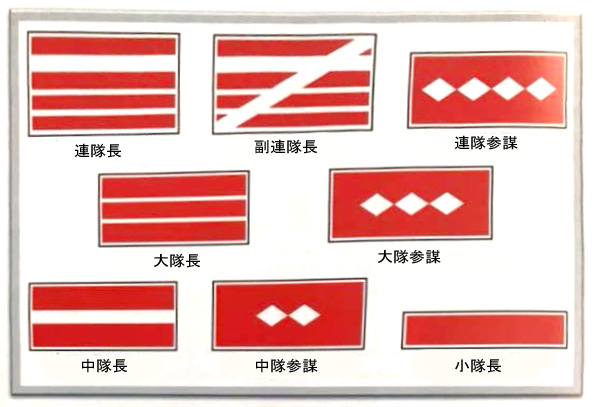

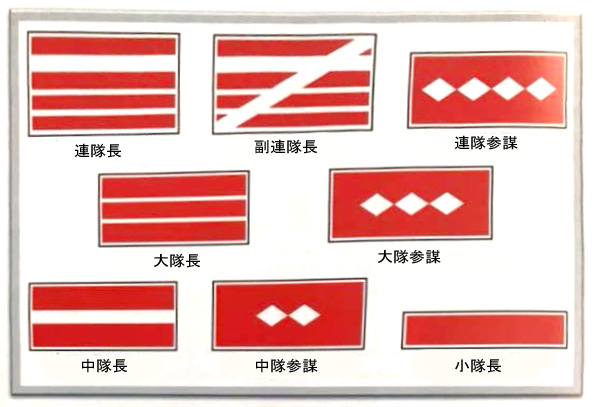

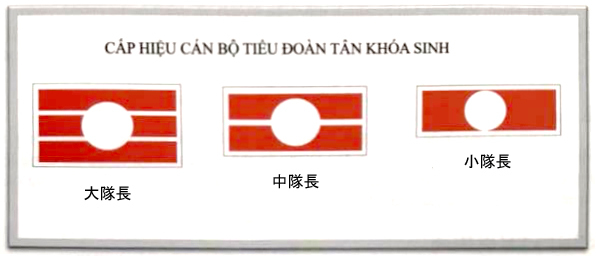

IV. 学生隊指揮官章

第12期から学生隊内での役職を示す指揮官章が制定される。

①第12~21期(1955年~)

作業着(作戦服)および外出服の両襟に佩用される学生隊指揮官章は以下の通り。

▲第17期生の参謀(モノクロのため等級不明)

②第22期(1965年~)

第22期以降の学生隊指揮官章は、ブルゾンまたはジャケット着用時(冬季大礼服・冬季準礼服・冬季勤務服・冬季外出服・夏季外出服)のみ両襟に佩用される。なお1965年に制定された指揮官章は第22期のみ用いられた。

③第23~31期(1966年~)

第23期から改定された学生隊指揮官章は1975年の終戦まで使用された。

▲連隊参謀(左)、連隊長(右)

V. 初年生教育隊指揮官章

ダラットでは初年生への教育は上級生が担い、学生隊とは別に、初年生教育隊における指揮官章が設定された。

(採用時期は未確認だが、デザインが1965年制定学生隊指揮官章と似ているので、同時に制定かも?)

▲ 初年生教育隊小隊長。胸の徽章は学年章(2年生)

VI. 部隊感状

ダラットは学校の部隊感状として英勇章飾緒 (Dây Biểu Chương "Anh Dũng Bội tinh")を佩用する。

英勇章飾緒については過去記事『英勇章部隊感状と飾緒について』参照

2021年10月28日

外注ネームテープ縫い付け

刺繍屋さんに生地持ち込みで注文していたネームテープが届きました。

実は手元には4年前にまとめて作った分がまだ残っているので、今回自分用に作成したのは4枚だけです。

これらをネームテープ待ちだった服に縫い付け。

その1 ベトナム海兵隊最終型ザーコップ迷彩服(TCU型)第5海兵大隊仕様

民生ハンティングウェアから改造した服です。服の制作記はこちら

これで上着は完成しましたが、まだパンツは何も手を付けていません・・・

その2 ベトナム軍カーキ作戦服(2ポケット型)トゥドゥック歩兵学校予備士官候補生仕様

こちらは服本体は米軍のユーティリティーユニフォームで代用し、ボタンのみクラッシファイド製に交換してあります。

部隊章、襟章は自家製です。

残るRTミシガン用のテープですが・・・

単にテープを付け替えるだけでなく、ベースの服をEA製ではなくドラゴン製にしたくなってきたので、徽章を全て移植する事になると思います。

また服本体もいじりたい箇所があるので、作ったらあらためて記事にします。

2020年10月18日

トゥドゥックの作戦服 その2

トゥドゥックの作戦服 その1の続きです。

途中何度も失敗を繰り返し、試行錯誤しながら、やっと完成にこぎつけました。

失敗した分まで載せてると長くなるので、最後にたどり着いた方法だけ記事にします。

エポパテで作った原型を瞬間接着剤で土台に固定

これを100円ショップで買える『おゆまる』で型取り。

真鍮線を曲げ、服に取り付けるためのピンを作る。

型にプラリペアを流し込み、硬くなる前にピンも埋め込む。

硬化後、型から取り出すとこんな感じ。

バリや厚くなり過ぎた部分をヤスリで成形し、Mr.メタルカラーのゴールドを筆塗り。

さらに乾燥後、電動ドリルの先に不織布(使い終えたマスクの切れ端)を取り付けて磨き、金属光沢を出す。

台布を取り付けて、襟章が完成。

服に襟章を取り付け、ボタンをクラッシファイド製ベトナム軍ボタンに交換したら完成です!!!

さっそく家の中でセルフィー

士官候補生と言えばだいたい18歳~20代前半なので、それに合わせて携帯の美肌加工で若返り。

34にもなって学生は無理があるかなと思い始めたけど、でも実年齢通りにしたら世の中のナム戦マニアの大半は高級将校や最古参の下士官しかできず、兵卒がいなくなってしまいます。

なのでこの趣味やってる人の心は皆、永遠の20代。それでいいのです。

2020年10月06日

トゥドゥックの作戦服 その1

涼しくなってきたので久しぶりに軍服制作を再開しました。

今回新しく作る服は、ベトナム共和国軍トゥドゥック歩兵学校予備士官候補生(SVSQ TB)です。

トゥドゥックの軍装は、既に夏季準礼服を持っていますが、今回は訓練時に着用する作戦服(野戦服)を再現しようと思います。

素材は1200円で買った中古の米軍ユーティリティユニフォームのシャツ(OG-107、1964年タイプ)。

この服自体、今となっては希少な物ではありますが、ボタンが欠損している上に丈も短く改造してあったので、コレクションやビンテージ的な価値は低いと見做されてこの値段になったようです。

僕としても良い状態の服を改造ベースにするのは忍びないですが、これならば遠慮なく使えます。

まず手始めに、手持ちの自作プリントパッチとネームテープを縫い付け。

左胸のテープは所属する教育隊を表していると考えられますが、この士官候補生のテープの色は(名前・部隊共に)、白やオリーブグリーンの他、黒地に赤や黄で刺繍されている例も多く見られ、期や隊ごとに異なる色が用いられていたようです。

この辺の細かい事はまだ把握できていないので、今回はとりあえず簡単に作れて無難な配色である白地黒プリントにしておきました。

次に、今回一番重要な士官候補生の階級章の制作に進みます。

(正確には『士官候補生(SVSQ)』は『階級』ではないけど、便宜上階級章と呼びます)

士官候補生の作戦服用の階級章は、陸軍将校と同様に、両襟に付ける正式な(作戦服用なのでこれ自体略式の一種ですけど)と、胸に一つだけ付ける略式の2種類が存在しました。

当時の写真を見ると、野戦訓練時であっても襟に付けるタイプの階級章を付けている事が圧倒的に多いので、

僕も今回は襟タイプを付ける事にします。

実は、この襟用予備士官候補生階級章は、NCHSINCさんでレプリカが販売されています。

しかし片方で25ドル、両襟だと50ドルはちょっとお高い。

いや、出来は良いのでこれを買っておけば間違いないのですが、

貧乏性の僕はつい、「こんなの自分で作っちゃえばいいじゃん」と思ってしまったので、今回は試しに自作してみます。

さっそくタミヤのエポキシパテで粘土細工開始。

そのままだとベタベタしていて細かい部分の形状が作りにくかったので、僕が中学生の頃に買った20年もののKSC製シリコンオイルスプレーを吹きました。

そして細かい部分は書類用のクリップで造形しました。

しかしこれが簡単そうに見えて、いざやってみると、なかなか納得いく形状になりません。 何度も作り直しをしました。

そして乾燥後、さらにヤスリで形状を整えて、ようやく及第点に至ったのが右の物。

これと同じ形状の物をもう一個作るのは無理ですし、服に留めるためのピンも付けなければならないので、

これを原型として形取り・複製しようと思います。

つづく・・・

おまけ

先日、アメリカのNKTおじさんから日本でのお使いを頼まれました。

彼女が近々誕生日を迎えるので、自分の代わりに花束を注文してくれないか?と頼まれました。

もちろん快く引き受けてネット注文できるお花屋さんを検索してみましたが、カレンダーをよく見たらその日は日曜だったので、

配達と言わず、僕が花を持って直接出向けばいいではないかと気付きました。

僕も2年くらい彼女の店に顔を出してなかったので、ちょうどいい機会です。

そして当日、NKTおじさん分の花束と、僕からのプレゼントを持ってお店に直撃。

実は当日の朝、NKTおじさんは彼女と電話で話したそうですが、

僕が行く事は最後まで黙っていたので、まんまとサプライズが成功しました。

お二人ともに喜んで頂けて僕も嬉しいです!

2019年06月22日

ダラットの大礼服

※2019年6月25日更新

※2023年1月8日更新

※2024年4月12日更新

今回は、ベトナム共和国軍の士官学校として名高いダラットの大礼服(Quân phục Đại Lễ)についてのまとめです。

でもその前に、ダラットの歴史について軽くおさらい。

1945年~1948年

第二次大戦終結と同時にフランス軍がインドシナへの進駐を再開。翌1946年にはサイゴンを中心とするコーチシナ地方をホー・チ・ミンのベトミン政権から切り離し、コーチシナ自治共和国としてフランスの保護国とする。同時に、コーチシナの治安維持を担う『コーチシナ共和国衛兵隊』がフランス軍によって創設される。

同時期、フランス軍内ではフランス人将兵の人員不足が深刻化したため、これを補うべくベトミン政権を拒む現地の反共派ベトナム人をフランス軍に組み入れていく。またベトナム人部隊を指揮するベトナム人将校を育成するため、ヴィエンドン極東士官候補生学校を始めとする簡易な武備学校(士官学校)をベトナム各地に開設する。

1948年

バオダイ(保大帝)を首班とするベトナム国がフランス連合構成国として独立。これに伴い、コーチシナ共和国衛兵隊は『南ベトナム衛兵隊』に改称し、ベトナム国の国軍となる。

また南ベトナム衛兵隊の士官学校として、フエのダップダに『ベトナム士官学校(Trường Sĩ quan Việt Nam)』が設立。ベトナム国として初の士官課程第1期が開始。

1949年

南ベトナム衛兵隊は『ベトナム国衛兵隊』に改称。

1950年

士官課程第3期開始時に、士官学校がダップダからダラットに移転。『ダラット統合武備学校(Trường Võ bị Liên quân Đà Lạt)』が開校。

1952年

ベトナム国衛兵隊が『ベトナム国軍』に改称。同時期、フランスからベトナム国政府への権限移譲(ベトナマイゼーション)拡大により、ベトナム国軍がベトミン掃討の主戦力となる。

1955年

ベトナム共和国成立、フランス連合脱退。ベトナム国軍は『ベトナム共和国軍』に改称。

1959年

ダラット統合武備学校は校名を『ベトナム国家武備学校(Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam)』に改称。

1975年4月30日

サイゴン政府の降伏宣言により閉校

最終的に、ダップダにおける第1期から1975年の終戦までに、計35期*の士官課程が実施され、累計6,583名**が卒業した。

*最後の士官過程は第31期だが、途中、戦時の緊急増員で同年度に複数の過程が設置されたため。

**在学中に終戦を迎えた第30期、第31期生は含まない。

ダラットの士官候補生大礼服の変遷

ダラットの大礼服は年代によってデザインが幾度も改訂されていますが、それらが具体的にいつ切り替わったのかについては資料がそろわず長年把握できていませんでした。ところが先日、アメリカで開催されたダラット卒業生の同窓会で展示されていたこちらのパネルから、大礼服の変遷の全貌を把握する事が出来ました!

フランス連合期(第1期~第11期)

フランス連合期はまだベトナム軍独自の礼服は制定されておらず、士官候補生もフランス軍の被服を礼服として着用した。

※上のイラストでは4ポケットの仏軍熱帯勤務服が礼服として描かれているが、この写真のように、ダラットでは同仏軍のMle1946外出服(ブルゾン)が礼服として用いられている例の方が多い。

1956年制定(第12期のみ)

フランス連合脱退後に、ベトナム軍独自の大礼服を制定。

ただし大礼服のデザイン自体はフランス陸軍士官学校(サン・シール特別軍学校)のものに影響を受けている。

ただし使用期間が短いため、当時の写真はいまだ発見できず。

また学生隊の指揮官章が制定され、大礼服の際は袖のアルファーの装飾の下に帯状に縫い付けられる。

(2019年6月24日追記)

この記事を投稿してたった2日後に、偶然ネット上で当時の写真を発見しました!なんというタイミング!

本当にレアな写真なので興奮しています。

1957年制定(第13期~第18期)

袖のアルファーおよびパンツの側線の色を青から赤に変更、またエポレット色も黄色から赤に変更される。

さらに上着の袖に赤い飾りカフスが追加される。

第13期から第21期までの大礼服の袖に付く学生隊指揮官章。なおアルファーの装飾の色とカフス以外は第12期も同様。

[Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (1963)より]

1962年制定(第19期~第21期)

パンツの色が白から黒に変更される。上着に変更はないが、赤色のサッシュ(帯)が導入される。

1965年制定(第22期~第31期)

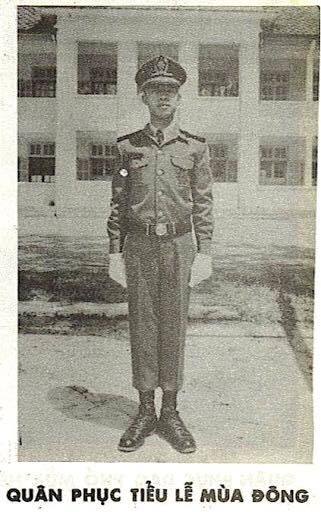

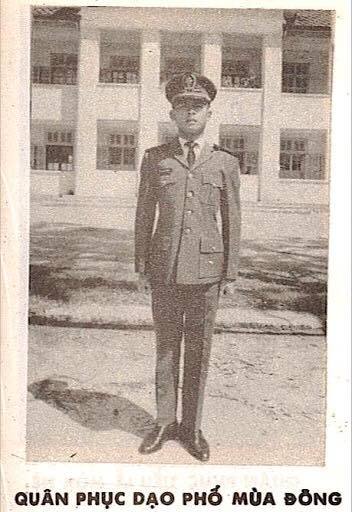

夏季大礼服 (Đại Lễ mùa Hè)

デザインが一新され、肋骨服のようなコード付き短丈上衣と、ブルーグレー色のパンツが導入される。

なお後述の冬季大礼服が制定されたため、冬季以外に着用するものは『夏季大礼服』と規定された。

また学生隊指揮官章は夏季大礼服には佩用されなくなる。

冬季大礼服 (Đại Lễ mùa Đông)

ダラットは高原に位置し気温が低い季節もある為、新たにブルゾン(Blouson)が冬季大礼服として制定される。

なおブルゾンは冬季準礼服・冬季勤務服でも用いられ、冬季大礼服の場合は、エポレットやサッシュなど大礼服用の装飾が付く

また第22期より学生隊指揮官章のデザインが一新される。この学生隊指揮官章はブルゾンまたはジャケット着用時(冬季大礼服・冬季準礼服・冬季勤務服・冬季外出服・夏季外出服)にのみ両襟に佩用される。

[以下、Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Theo Dòng Lịch Sử(2017)より]

第22期のみ使用

第23期以降

新課生(初年生)学生隊用の指揮官章

おまけ:ダラット映像集

第14期(1957-1960年)

1972年撮影(何期生かキャプションは無いが、1972年の時点で新課生という事は第28期生だと思われる)

冒頭の行進シーンで学生が着ている服は冬季勤務服。

第27期卒業式(1974年12月27日)

米国で開催されたダラット卒業生による記念式典(2009年)

行進しているベテランが着ている服は、夏季準礼服。

2017年09月21日

撮影会①士官候補生 夏季準礼服あわせ

※2024年4月13日更新

最初に集め始めてから何年経っただろう。ようやく、しかも最高のロケーションで着ることができました。

懸念されていたパンツも、ダイエットの甲斐あってギリギリ履くことが出来ました。頑張って良かった

さらに、空軍士官候補生とのツーショットまで実現!!

兄弟(僕が兄)という設定で家族写真とかも撮りましたが、実は歩兵学校は陸軍限定ではなく三軍統合の予備士官学校です。

士官候補生はまず、ダラット国立武備学校やトゥドゥック歩兵学校、ドンデー軍校などの三軍統合の士官学校を卒業後、さらに陸軍の各兵科学校や空軍訓練センター、海軍訓練センターに進み、そこでの専門的な教育を経て各ブランチの士官に任官するというのが当時のベトナム共和国軍における士官養成システムでした。

そのため、すでに空軍士官候補生になっている、つまり三軍統合の士官過程(一般士官過程(4年)または予備士官過程(9か月))を修了して空軍で訓練中の弟の方が、軍では先輩という事になります。

たぶん兄貴は第一バカロレア(フランス式の高卒・大学入試資格試験)に落ちたので、浪人・再受験して歩兵学校に入ったんだと思います(笑)

2017年08月11日

制服計画の進捗

ベトナム共和国軍トゥドゥック歩兵学校 予備士官候補生 夏季準礼服

(1960年代後半~1975年)

トゥドゥック歩兵学校については過去記事参照

ほぼ完成。

肩章のみ実物で、チノ制服はセスラーの米軍レプリカで代用。

トゥドゥック制帽と英勇章飾緒(Dây Biểu Chương Anh Dũng Bội tinh)は米国製レプリカ。

トゥドゥック歩兵学校部隊章は、実物持ってるけど付けるのがもったいないので、自作プリントパッチを使用。

唯一の問題は、ちびちびと徽章などを集めている間に、僕のお腹にお肉がついてしまい、最初に買ったチノパンが履けなくなった事。買い直すの悔しいし、どうせ着る機会もそう無いから、引き続きダイエットに励みたいと思います。

こちらの進捗はまだ7割くらい。

ベレーおよびベレー章、キメラのバッジはレプリカ。

肩章、降下資格章、飾緒は当時とほぼ同じデザインなので現用実物で代用。

剣を持つキメラがデザインされた第1および第2空挺コマンド植民地準旅団の徽章は1950年に向きが変更されており、

僕が持ってるレプリカは1950年以前のタイプ。当時既に編成されていた空挺インドシナ人中隊(CIP)というと、

1951年に編成されたベトナム国軍初の空挺部隊『第1(ベトナム)空挺大隊』の基となった、第1空挺インドシナ人中隊(1er CIP)。

したがって正式な所属部隊を書くと、『フランス植民地軍 / 極東フランス遠征軍団 第2空挺コマンド植民地準旅団 第1空挺コマンド植民地大隊 第1空挺インドシナ人中隊』という長ったらしい肩書になります。

なので、胸に付ける大隊バッジは1er CIPの親部隊の『第1空挺コマンド植民地大隊(1er BCCP)』となるので、それのレプリカを探し中。左袖に付ける植民地軍バッジは、肩章と同じく現在のフランス海兵隊とほぼ同じデザインなので、それで代用しようと思っています。

※第2次大戦後から1950年代にかけてインドシナやマダカスカル、アルジェリアなどで相次いだ独立戦争によってフランス政府も帝国主義を放棄せざるを得なくなったため、1958年にフランス連合は解体され、フランス海軍省所属の植民地派遣部隊である『植民地軍(Troupes coloniales)』は、新たに海外即応派遣部隊と定義され、名称も『海兵隊(Troupes de marine)』へと改名されます。その後、海兵隊は1967年に海軍省の所管から離れ、正式にフランス陸軍に編入されました。

しかし海兵隊は現在も、陸軍内でも独立した地位を有する組織であり、肩章や袖章などのデザインは1940年代から変わっていません。その為、現在の海兵隊の徽章類が、第一次インドシナ戦争期の植民地軍制服用に使えちゃう訳です。

ただしデザインは変わっていないものの、実際には素材がモール刺繍からただの金糸刺繍に変わっているので、よく見ると別物なんですが・・・、当時物を集めるのはかなり大変だしレプリカも存在しないので、今は現用のもので妥協するしかない感じです。

なお、この服も、ウエストを絞らないとパンツが履けません。買った当時は履けたんですが…。

でもまぁ、水泳を始めてから5kgは減量したし、筋肉が復活した事で代謝も良くなっただろうから、このまま続ければきっと大丈夫なはず。はず。一応、スポーツ系の大学で水泳サークルに入ってる19歳の子と二人で、同じメニューの練習をしているので、オッサンのダイエットとしてはけっこうハードな練習をしてるつもり。最低でも一日2000m、週2回は泳いでるし。本気で競争すれば、25mまでなら現役にも負けないスピードで泳げています。25m過ぎると一気にバテて、どんどん引き離されるけど。

あと、ここ1ヶ月間体重が減らないのは、脂肪がより重い筋肉に変わったせいだと自分に言い聞かせてます。

Posted by 森泉大河 at

11:58

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│コレクション│SVSQ/士官候補生│被服・装備│ND/空挺│植民地軍

2015年03月13日

ダラット政治戦大学の軍装

※2024年4月13日

ダラット政治戦大学(Trường Đại học Chiến tranh Chính trị)は政治戦総局(TCCTCT)が所管する政治戦士官(SQ/CTCT)教育機関で、ダラット国家武備学校(VBQG)と並ぶ、ベトナム共和国軍のエリート養成施設でした。※過去記事『政治戦総局/TCCTCT』参照

しかし、設立は1966年と比較的遅く、卒業者数も少ない(6期のみ)ため、当時の写真はネット上でも意外と少ないのです。そのため、僕にとってはベトナム軍の士官学校の中で最も謎の多い学校でした。

それが先日、フェイスブックで知り合ったベトナム共和国軍人のご子息が、この政治戦大学の制服に関する当時の資料を公開されていたので、非常に勉強になりました。とても貴重な資料ですので、僕のブログでも紹介してみようと思います。

大礼服

冬季大礼装

冬季準礼服

冬季外出服

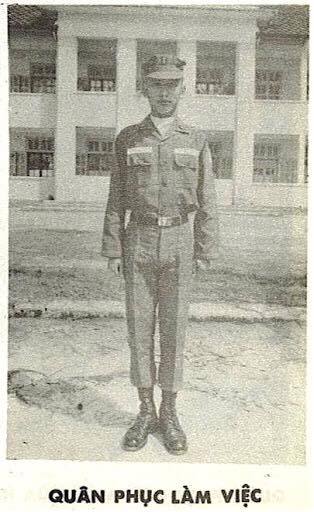

冬季勤務服

夏季大礼装

夏季準礼服

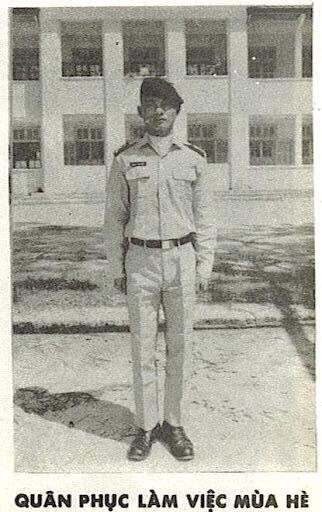

夏季外出服

夏季勤務服

勤務服

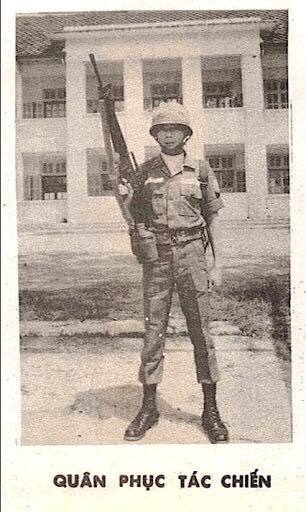

作戦服

新課生訓練服

※上級生が新課生(一年生)を指導する際の服。

この分類は政治戦大学に限らず、他の士官学校を含めた全軍で同じようです。

今まで沢山の種類の制服を見てきましたが、それらがどのように着分けられているのか全く分からなかったので、今回この資料を見せて頂くことが出来て非常に勉強になりました。

ベトナムに冬服なんて要るの?って思われがちなのですが、実はベトナムでも高原地帯で天候が悪いと気温が10℃近くまで下がるので、冬服を着ている写真は非常に多いです。一応フランス軍型のオーバーコートまで使用されてますし。(さすがに着てる写真はかなり少ないけど)

以前お話を伺った、日本に住んでいるダラット国家武備学校卒業者の方も、ダラットは高原にあるので普通に寒かったと仰ってました。

おまけ画像

2014年11月25日

生き証人

※2019年11月24日更新

※2024年4月13日更新

ご本人の希望で、あまり詳しくは書きませんが、以下Tさん(仮名)の大まかな来歴です。

1950年 某メコンデルタ付近の町に生まれる

1968年 ダラット・ベトナム国家武備学校(TVBQG)25期に入学 (※三軍統合の士官学校。日本の防衛大のようなもの)

在学中に中隊指揮課程、空挺降下課程、レンジャー課程、一般大学教育を修了

1972年 TVBQG 25期卒業。陸軍中尉に任官

同年 メコンデルタ地帯に展開する第7歩兵師団第11連隊第1大隊第1中隊本部に着任

1973年 任務中に地雷を踏んで右足を失う。この負傷により除隊

1979年 ボートピープルとして共産党政権下から脱出

1980年 広島県に漂着。日本政府のインドシナ難民受け入れ施設に入居

1983年 東京の国際救援センターにて日本語教育、就職斡旋を受け、日本に定住

Tさんは僕の趣味を知って、日本人がここまでベトナム共和国軍に関心を持っていることに喜んで頂けましたが、僕にとっても本物のベトナム軍人の方と直接お話するのはこれが初めての事なので、とても貴重な体験になりました。

それは当時の体験を語って頂けた事もありますが、何より全体として、除隊から40年以上経った今でもTさんが持ち続けているベトナム陸軍将校としての矜持を感じられた事が感慨深かったです。

特に、国家武備学校の卒業生であるという自負は、Tさんの人生の中でかなり大きな部分を占めるものだという事が強く伝わってきました。

Tさんが持参した、アメリカで発行されている国家武備学校卒業生アソシエーションの機関誌"Đa Hiệu (最精鋭)"

内容はPDFで公開されているので、こちらからダウンロードすることが出来ます。

国家武備学校のカリキュラムや制服について詳しく伺う事が出来ましたが、そういう趣味的な部分はまた今度の記事にします。

正直今は、地雷で吹き飛ばされ義足になった足や、そのせいで除隊を余儀なくされ祖国を守る事が出来なかった悔しさ、共産ベトナムからの決死の脱出と、身体障害を抱えながら言葉の通じない異国での生活と、Tさんが目頭を熱くしながら語ってくれた言葉の一つ一つの重みに、言葉が出ません。

いくつかの戦史上有名な戦闘が話題になりましたが、そこでTさんの口から出るのは、「ああ、その戦いで友達が死んだ」という言葉です。

僕はいまさら自分の趣味を恥じるほど純粋な人間ではないですし、Tさんも好意的に受け取ってくれているので何も問題は無いのですが、改めて自分がやっている遊びは人の生き死にや人生をネタにしている行為なのだなと自覚させられました。

縁もゆかりも無い外国人の僕にとっては、Tさんの人生もベトナム戦争も、単なる趣味の対象、興味本位でしかありません。

だけど、興味を持ってしまった以上は、マニアとしてとことん真実に近付きたいという気持ちを新たにしました。

2014年04月21日

2014年04月18日

素晴らしきYoutube動画

※2024年4月13日更新

最近Youtubeに上がってるベトナム戦争期の記録映像がマジで素晴らしい!

今まで何千枚も当時の写真を見てきたのに、初めて見るような映像が次から次へと出てきます。

また写真では分からない、兵士の動きや雰囲気も動画ならビンビン伝わってきますねぇ。サイコーです。

今回はその中から、つい見入ってしまった興味深い動画をいくつかご紹介します。

PRU(1968年8月31日)

南ベトナム領内で村落探索をしているアメリカ陸軍第1歩兵師団第18歩兵連隊第2大隊を記録した映像ですが、なんと南ベトナム軍(正確には省政府が所管する準警察部隊)のPRU(Đơn Vị Thám Sát Tỉnh, 省探察隊)が同行し、通訳や捜索の指導をしていました。PRUの動画なんて初めて見ましたよ。

確かに米軍の一般歩兵部隊は対ゲリラ戦に関しては素人なので、グリーンベレーに一から特殊作戦を叩き込まれたPRUが、オブザーバー兼通訳として歩兵部隊を指導するのは理にかなっていますね。

なお、PRUやプロジェクト・フェニックスは『CIAが雇った殺戮部隊』などイメージ先行の誇張した内容で語られがちですが、実際の活動は1961年以来ベトナムで幾度となく行われてきた典型的な対ゲリラ作戦の一つに過ぎないと僕は考えています。

なので、PRUは秘密傭兵部隊などではなく、れっきとした政府軍の地方部隊の一つです。逆に言えば、プロジェクト・フェニックスと同等の掃討作戦が十数年間もの長きに渡って繰り返されたのがベトナムという戦場でした。

この部隊の目的はCIDG部隊とまったく同様(※)で、ベトコンの活動が疑われる地域に政府軍部隊が村落単位で駐屯し、その地域の防衛・防諜を担うと同時に、医療支援等の民事心理戦を行って住民をサイゴン政府側に抱き込む事を目的としていました。

こうする事によって、住民に対しベトコンへの関与があれば容赦なく攻撃するという脅しになると同時に、住民自身にサイゴン政府への帰属・自衛意識を芽生えさせてベトコンを密告させる等、敵に浸透する隙を与えない体制作りが作戦の肝と言えます。

これはまさしく、CIA・グリーンベレーが指導する対ゲリラ作戦の典型であり、ベトナム以外でも韓国や中南米、ラオス、タイでも成果を挙げた効果的な戦術でした。

※そもそものCIDG計画はこのように国境地帯の村落の防衛のみを目的としており、マイクフォース等の大規模な戦闘部隊への発展は後になって考案されたものでした。

LLDB訓練センター (1970年6月23日)

テコンドー道場

当時南ベトナムは韓国と強い同盟関係にあり、軍の徒手格闘訓練にも韓国から伝わったテコンドーを取り入れていました。

胸に太極旗をつけた黒帯のインストラクターは韓国人のようですが、韓国軍アドバイザーなのか民間のテコンドー指導者なのかは未確認です。

特筆すべきはLLDB隊員の道着で、左胸にLLDB部隊章、右胸に青地のネームテープが縫い付けられています。超カッコイイ!

CIDGへの訓練

上のテコンドー道場と同じくLLDB訓練センターで撮影されたCIDG部隊の訓練の様子。

背中側につけたアーモポーチが重さで揺れないよう、ポーチのベルトをサスペンダーに引っ掛けていますね。

また、帽子の内側が、ブリムの端の部分までレスキューパネル代わりのオレンジ色の生地になってて珍しいと思います。

CIDGへの徒手格闘訓練

LLDBによるCIDGへの訓練風景。LLDBとCIDGの関係がよく分かる動画だと思います。

CIDGは初めからLLDB所管の部隊であり、グリーンベレーはあくまでLLDB付きのアドバイザーという体でCIDGを指揮していました。

トゥドゥック歩兵学校(1971年10月)

トゥドゥック歩兵学校(Trường Bộ Binh Thủ Đức)における野戦訓練の様子。

校名は歩兵学校ですが、実際には陸軍の予備士官学校です。詳しくは過去記事『陸軍予備士官候補生(SVSQTB)』参照

ドンデー下士官学校(1971年10月)

ドンデー下士官学校(Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế)における訓練の様子。

助教のヘルメットのマーキング、側面は見えるけど正面の図柄が未確認なので気になります。

婦人兵学校(1966年)

婦人兵学校(Trường Nữ Quân nhân)で教鞭をとるアメリカ陸軍WACアドバイザーを取材した映像です。

ベトナム人の女性教官が婦人兵学校のパッチをつけているのに注目!実際にこのパッチが使われてるの初めて見ました。

婦人兵学校の部隊章

この他にも、非常に良い映像がまだまだ山ほどありました。

今後もぼちぼち載せてみようかと思います。

Posted by 森泉大河 at

19:16

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SVSQ/士官候補生│NQN/婦人将兵│PRU/省探察隊│TTHL/訓練センター

2014年02月02日

テト年賀イラストまとめ

今年も、某県にある在日ベトナム仏教寺院で行われたテト(旧正月)のお祭に参加してきました!

続きを読む

(本当のテトは1月31日でしたが、平日なので日本の会社に勤めるベトナム人は仕事なため、お祭は日曜に開催されました。)

ベトナムの正月料理(お寺なので精進料理)やデザートを振舞って頂き、念願だった獅子舞も見れて最高でした!

しかし、先日このお祭をレポートすると書きましたが、ごめんなさい。やっぱやめておきます。

ベトナムの皆さんの文化や親切さを多くの日本人に知って欲しいという気持ちは強いのですが、僕のブログはミリタリー色が強すぎるので、そんな偏った日本人(彼らにしてみれば外国人)が神聖な寺に興味本位で来ていると思われると、今後の交流に差し障るので詳細は差し控えたいと思います。

僕の『趣味・遊び』の対象であるベトナム戦争は、彼らにとっては親や肉親の命を奪い、同族同士で殺し合い、国土を焦土と化した悲しすぎる歴史なので・・・。

代わりと言っちゃなんですが、前の記事のようにここ数年テト年賀イラストを描いてるので、今まで描いてきたものをご紹介します。

Posted by 森泉大河 at

22:33

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│イラスト│BB/歩兵│SF/グリーンベレー│SVSQ/士官候補生│NQN/婦人将兵

2013年11月08日

予備士官候補生(SVSQTB)

※2024年2月3日更新

※2024年3月19日更新

※2024年4月13日更新

今回はその予備士官候補学校がどんな歴史を辿ったか分かる範囲でまとめましたので、どうぞご覧下さい。

トゥドゥック予備士官学校

第1次インドシナ戦争中の1949年、フランスはベトナム人の独立運動を沈静化させフランスのコントロール下に置くため、阮朝最後の皇帝バオ・ダイ(保大帝)を首班とする"ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)"を建国した。しかし首都サイゴンのあるコーチシナ地方は、依然フランスの直轄領としてベトナム国政府に対し自治権を有するなど、実質的にフランス領インドシナ連邦の一部である事に変わりはなかった。

ベトナム国には、建国と同時にベトナム国軍(Quân đội Quốc gia Việt Nam)が設立された。ベトナム国軍は、それまでベトナムに駐屯していたフランス植民地軍を名目上改編しただけで実質的にはフランス軍そのものであったが、最終的には総兵力23万人の巨大な組織に成長し、インドシナ平定のため編成されたCEFEO(極東フランス遠征軍団)の中核を成した。

▲バオ・ダイ帝の閲兵を受けるベトナム国軍第1空挺大隊(1951年)

戦争が長期化していく中で、ベトナム国軍(=植民地軍)を指揮するフランス人将校がいずれ不足する事は明らかだった。それを補うため、フランス軍はベトナム兵を将校として教育するダップダ・ベトナム士官学校(Trường Sĩ quan Việt Nam Ở Đập Đá)を1948年に設立していた。ダップダ校は1950年にダラットに移転し、ベトナム国陸海空軍の幹部将校を育成するダラット統合武備学校(Trường Võ bị Liên quân Đà Lạt)へと拡大していた。また、将校・下士官を養成する地方軍事アカデミーをハノイ、フエ、サイゴンの3ヶ所に設置した。

しかし、それでも必要とされる十分な人員を確保できなかった事から、フランス軍は1950年5月11日から1951年10月1日にかけて、ベトナム国軍の士官候補生を教育する二つの予備士官学校 (Écoles d'officiers de Réserve) を設立した。一つはサイゴン西部トゥドゥック地区タン・ニョン・フーの丘に建設されたトゥドゥック予備士官学校(Trường Sĩ quan trừ bị (SQTB) Thủ Đức)で、1954年までに累計5368名のベトナム人将校を育成した。もう一つはベトナム北部ナムディン省に建設されたナムディン予備士官学校(Trường sỹ quan Trừ bị Nam Định)であったが、第1期(1951年10月1日~1952年6月1日)の255名を教育した時点でナムディン校は解散され、以後予備士官(SQTB)の教育はトゥドゥック校に一元化された。こうして1951年から54年の間、この2校で教育を受けた将校は合計5623名に上り、卒業後は中尉に任官してベトナム国軍(=フランス軍)の各部隊に配属されていった。

▲初期のトゥドゥック予備士官学校(仏語:Les Écoles des Cadres de Réserve de Thu-Duc)

▲トゥドゥック予備士官候補生4期(1954年)

1954年、ディエン・ビエン・フーの戦いに敗れたフランスはついにインドシナ連邦の維持を諦め、ジュネーヴ協定でベトナム民主共和国(北ベトナム)の独立を認めた。こうして第1次インドシナ戦争は終結したが、同時に南部はフランスのコントロール下にあるベトナム国(南ベトナム)が引き続き統治するとし、ここにベトナムの南北分断は決定的となる。その後、終戦に伴いフランス軍部隊の多くは引き揚げたが、ダラットおよびトゥドゥックでの士官教育はそのまま継続された。ダラットは将来のベトナム国軍幹部を育成するエリート校で、卒業後に陸海空軍いずれかの士官に任官する。トゥドゥックは予備士官学校として、予備士官の育成を行った。

1955年、もともとフランスによる支配に否定的だったベトナム国首相ゴ・ディン・ジェムは、フランスの意に従うだけのお飾りの元首でしかなかったバオ・ダイ帝を追放すべく、ベトナム国の政治体制を問う国民投票を行った。その結果バイ・ダイは失脚し、ジェムはベトナム共和国(Việt Nam Cộng Hòa)の樹立を宣言して南ベトナムをフランスによる政治的支配から独立させた。同年、トゥドゥック予備士官学校はベトナム共和国軍(QLVNCH)の士官学校として規模を拡大し、兵科ごとに専門の士官を教育する歩兵・機甲・砲兵・工兵・通信学校の5校が併設された。また、フランスに代わってアメリカ軍の軍事援助が本格化し、MAAG(軍事支援顧問団)がトゥドゥックでの教育の支援に当たった。

1961年10月、ベトナム戦争の拡大に伴って専門技能を持った兵士の需要が高まったことから、歩兵・機甲学校以外の3校はトゥドゥックから分離され、士官教育ではなく技術教育を行う専門教育隊に改編された。専門分野が分離した事で、トゥドゥックは高級将校の育成に必要な一般軍事学問の習得に特化できたため、校名も予備士官学校からトゥドゥック武科学校群(Liên Trường Võ khoa Thủ Ðức)へと改称された。(武科学校群への改称は1954年とする文書もある)

2年ほど経った1963年8月1日、校名は再び"トゥドゥック予備士官学校"へと戻された。しかしフランス軍の予備士官学校として名付けられたこの校名は、フランスから独立後、そぐわないとして批判もあった。

トゥドゥック歩兵学校

1964年1月、機甲学校もトゥドゥックから分離され、トゥドゥックにおける兵科教育は歩兵のみとなった。これに伴い、校名はトゥドゥック歩兵学校(Trường Bộ Binh Thủ Đức)へと改称された。なお、歩兵学校となった後も、士官課程は引き続き予備士官(SQTB)と呼称された。トゥドゥック校自体では歩兵科のみだったが、実際には砲兵学校、機甲学校、通信学校、工兵学校、行政学校、輸送学校、武器学校、軍事情報学校、コマンド学校、需品学校、福祉学校、政治戦大学などベトナム共和国軍のほとんどの教育機関が合同でトゥドゥックでの士官教育に関わっていた。

トゥドゥックへ入学するには第1バカロレア試験(後期中等教育の終了を証明する国家試験)に合格するか、もしくは学校卒業後、4年以上軍で勤務した准尉である事が条件とされる。南ベトナムではフランスの学校教育制度を継承しており、小学校は5年制、中学校は7年制(中高一貫)。中学第2学年(中学6年生)で第1バカロレア試験を受験し、第1学年(7年生)で第2バカロレア試験(大学入試)を受験する。当時中学校は義務教育ではないので、それを卒業し、かつバカロレア試験に合格できるのは、富裕層の家庭の中でも一握りのエリートのみである。

トゥドゥック歩兵学校の使命は士官候補生の教育、訓練、そして祖国への奉仕者たる共和国軍将校に相応しい人格育成にあり、教育期間は9ヶ月間のカリキュラムから構成されている。

トゥドゥックに入学した学生はまず、サイゴン市北西部ホクモン地区に位置する"クアンチュン訓練センター(Trung tâm Huấn luyện Quang Trung)"で3週間の基礎教育を受ける。クアンチュンはベトナム共和国軍の新兵教育および基礎軍事教練を行う施設であり、第1次インドシナ戦争中の1953年に、ベトナム国軍の新兵教育のためフランス軍が設立した"クアンチェ訓練センター(Trung tâm Huấn luyện Quán Tre)"が基となっている。戦後、クアンチェはゴ・ディン・ジェム総統によって"クアンチュン訓練センター"へと改称された。

クアンチュン訓練センターで3週間を過ごした後、学生はトゥドゥック歩兵学校に戻り、10週間の第一期教育(Nhập ngũ giai đoạn 1)が開始される。この時点でようやく学生は士官候補生の徽章(アルファ)を佩用する資格を得る。

▲トゥドゥック歩兵学校の2代目大礼服(第24期/1966年以降)

▲夏季準礼服

▲野戦服と野戦訓練

襟または胸に小型の士官候補生の階級章(刺繍)を付ける

▲教官と助教

教育隊では将校の教官が小隊長、下士官の助教が分隊長を務め、学生を指導した

▲校門とキャンパス

キャンパスの中心には、共和国軍の精神を示す"祖国感謝(Tố quốc ghi ơn)"の文字が刻まれたモニュメントが置かれている。

▲学生の柔道クラブ員

当時ベトナム共和国軍の徒手格闘訓練は韓国軍が指導するテコンドーが主流だったので、柔道は珍しいと思う。

第一期教育の後、「地獄の4週間」と呼ばれる猛訓練期間を修了すると、学生が佩用する士官候補生徽章には棒が一本追加され、第二期教育が開始される。

▲棒が追加された第二期教育期の士官候補生の肩章

計9か月のカリキュラムを終えた後、学生はトゥドゥック歩兵学校を卒業し、同時に准尉に任官して正式な将校となる。その後卒業生は各進路に進み、現役で部隊配属となった者は12か月間准尉として勤務した後、少尉に昇進する。

トゥドゥック(後述するロンタン歩兵学校含む)では、1951年の1期から1975年3期生まで、累計8万名の兵士が士官教育を受けた。(その内特殊部隊将校は約4000名)。時期にもよるが、トゥドゥックに入学した学生は卒業後、65%が予備役将校となり、20%が現役の将校に任官した。また5%が国家警察や情報局、特殊部隊(=NKT)、あるいは民間企業に就職した。

歴代のトゥドゥック卒業生はベトナム共和国軍の幹部として活躍し、軍団司令官3名、空軍司令官2名、海兵隊司令官2名、国家警察総監2名、その他機甲、砲兵、空挺師団、レンジャー、特殊部隊、サイゴン警察、中央情報部司令官など多数の優秀な軍人を輩出した。また軍人のみならず、2名のベトナム共和国首相、そして副総統がトゥドゥックの卒業生から生まれている。

▲卒業と当時に准尉の階級章と陸軍将校の帽章を授与される卒業生

▲卒業証書

▲卒業アルバムの挿絵

実際にトゥドゥックを卒業した元ベトナム共和国軍将校の方が、当時の卒業アルバム(1973年3期・4期)を公開されています!

学生たちが描いたと思われるコミカルな挿絵が沢山あり、つい彼らの青春時代に思いを馳せます。

▲現在も残るトゥドゥックの校舎

トゥドゥックの施設は戦後接収され、現在は住宅として利用されている

その他、こちらに現在のトゥドゥック歩兵学校跡の様子が紹介されています!

ドンデー下士官学校

1954年、ジュネーヴ協定に基づくフランス軍の撤退に伴い、ベトナム北部ホンガイにあったコマンド学校(Ecole de Commando)も南ベトナムに移転した。コマンド学校はカインホア省シュイジューに移動した後、1955年2月にニャチャン郊外のドンデーに再び設置され、通称"ドンデー軍校(Quân trường Đồng Đế)"と呼ばれた。その後、学校の管理者は正式にフランス軍からベトナム共和国軍に切り替わり、校名も"レンジャー学校(Trường Biệt động đội)"に改称された。ドンデー周辺は海、川、山、ジャングルなど訓練に適した地形が揃っており、さらに空軍・海軍の基地が近く物資輸送の便が良いなど、非常に良い環境が整っていた。

1957年、校名はドンデー下士官学校(Trường Hạ sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Đồng Đế)へと改称された。ドンデー下士官学校の業務は、その名の通り兵士への下士官教育が中心であった。

しかし戦争が激しくなると将校の人的損失も大きくなり、ダラット・トゥドゥックだけでは必要とされる人数を教育しきれなくなっていた。そこで1968年末、ドンデー下士官学校にはトゥドゥック歩兵学校に次いで予備士官課程(SQTB)が新設された。既存の士官学校はほとんどの場合、第1バカロレア試験に合格した一般人が入学していたが、ドンデーの士官課程は即戦力となる現役下士官が士官候補生として入学した。入学に当たっては総参謀部による採用試験が行われ、優秀な下士官が選抜された。

こうして終戦までに、ドンデー下士官学校予備士官課程では約1800名の予備士官を輩出した。(その内約100名は国立行政学院からの入学者)

▲ドンデー下士官学校の予備士官候補生(SVSQTB)

校章・帽章以外はトゥドゥックの制服と同一で、トゥドゥックと並ぶ二つ目の予備士官学校となった

サイゴン防衛戦

1973年、首都防衛のためサイゴンの東に位置するビエンホア省ロンタン演習場の要塞化が始まると、歩兵学校もロンタンに移転される事となった。翌1974年初頭に移転は完了し、同校はロンタンの戦力の一部とされた。

共産軍がサイゴンに迫りつつあった1975年4月22日、歩兵学校75年3期の学生達はダラット国家武備学校(1959年に統合武備学校から改称)、政治戦大学の2校と共にサイゴン・トゥドゥック地区にある旧歩兵学校への避難を命じられた。しかし学生の半数は撤退を拒否してロンタンに残り、首都防衛のため最後まで戦う決意であった。

4月26日、共産軍はロンタン演習場に大規模な攻撃を開始したが、ロンタンは歩兵学校により強固に要塞化されており、突破を許さなかった。

4月27日の夜、共産軍は再び激しい攻撃を開始した。歩兵学校の生徒達は必死の抵抗を試みるが、敵の数は圧倒的であり、非常に危険な状況に陥っていた。翌28日の夜明け前、防衛戦の指揮を執っていた歩兵学校参謀長レ・バン・フー大佐は、ついに生徒達にロンタンからの退却を命じた。しかし、それでも徹底抗戦を主張する生徒達はロンタンに残り、共産軍との戦いを続けた。

サイゴン政府最期の日の4月30日午前8時、4両のT-54戦車がビエンホア街道からロンタン演習場内に侵入し、砲撃と火炎放射によって校舎の3ヶ所で火災が発生した。歩兵学校正門からは火炎放射戦車(OT-54?)が侵入し、学生隊の中央に突進してきた。学生隊はM72ロケットランチャーを発射し、戦車の動きを止める事に成功したが、それでも戦車は火炎放射を続けた。これを倒すため士官候補生第1大隊の二名の学生(空軍士官候補生)が肉薄攻撃を志願した。二人は死角から近付くと、いまだ火炎放射を続ける戦車の砲塔によじ登り、ハッチの中に白燐手榴弾を投げ入れて戦車の撃破に成功した。

間もなくズオン・バン・ミン総統は、ラジオ放送を通じて午前10時24分に全軍に戦闘停止を下命。そして正午ごろ、サイゴンの独立宮殿(総統府)が占領され、ベトナム共和国政府と共和国軍は正式に無条件降伏を受け入れた。降伏と同時にベトナム共和国軍および歩兵学校も解散された。

アソシエーションリンク集

戦後、海外(主にアメリカ)に亡命されたSQTB卒業者・士官候補生の皆さんの戦友会です。

普通の部隊と違って、クラスごとに同窓会やってるのがいかにも学校っぽくて良いですねぇ。

あと制服の再現率がハンパないです!僕も見習いたいなぁ。

Posted by 森泉大河 at

00:41

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│コレクション│BB/歩兵│SVSQ/士官候補生│被服・装備│ベトナム難民│植民地軍 │TTHL/訓練センター