2025年04月01日

電子版発売しました

お待たせしました。

先日発表した『ベトナム共和国軍の軍装 1949-1975 Vol.1』の電子版を本日より発売開始します。

印刷版よりも約1,800円お安くなっております。

楽天ブックス(Kobo)およびDLsiteにてご購入いただけます。

楽天ブックス(Kobo)

DLsite

※横長なのでPCでの閲覧を推奨します。スマホでは字も小さくて読めないと思います。

また印刷版も引き続き販売中です。

2025年03月19日

師団番号について

以前日本国内で、ベトナム陸軍の歩兵師団について、「師団番号二桁の師団は、後から増設された装備も練度も貧弱な部隊だ」と語られているのを聞いたことが有るのですが、それは大間違いです。

各歩兵師団の創隊年は次の通りです。

第1歩兵師団:1959年

第2歩兵師団:1959年

第3歩兵師団:1971年

第5歩兵師団:1959年

第7歩兵師団:1959年

第9歩兵師団:1962年

第10歩兵師団:1965年

第18歩兵師団:1967年(第10歩兵師団からの改称)

第21歩兵師団:1959年

第22歩兵師団:1959年

第23歩兵師団:1959年

第25歩兵師団:1962年

このように、数字の大きい第21~23師団は第1師団と同じ1959年に編成された最初の歩兵師団の一部であり、反対に数字の小さい第3師団は1971年編成の最も若い部隊です。

この一見不規則な歩兵師団の番号は、歩兵師団よりも前の時代(1956-1959年)に存在していた野戦師団・軽師団が関係しています。

▲野戦師団・軽師団の部隊章と本部所在地(1958年当時)

『Graphic History of the Army of the Republic of Vietnam 1952-1975』より

歩兵師団はゼロから創設されたわけではなく、それまで陸軍を構成していた既存の野戦師団・軽師団を1959年に再編したものでした。そして歩兵師団の番号は、野戦師団から再編された部隊は1から始まる一桁、軽師団を再編した部隊は21から始まる二桁となっています。

第1野戦師団→第1歩兵師団

第2野戦師団→第2歩兵師団

第3野戦師団→第5歩兵師団

第4野戦師団→第7歩兵師団

第11および第13軽師団→第21歩兵師団

第12および第14軽師団→第22歩兵師団

第15および第16軽師団→第23歩兵師団

その後、1962年になると野戦師団・軽師団からの改編ではない、新設の第9、第10(後の第18)、第25歩兵師団が誕生します。

さらに遅れて、1971年になってようやく第3歩兵師団が新設されます。

と、ここでいくつか疑問が湧いてきます。

・野戦師団が基になった歩兵師団の番号は、2の次が5、5の次が7になっている。(3、4、6が使われなかった)

・当初(1959年当時)は使われなかった3が1971年になって急に使われた。

・24は最後まで使われなかった。

・第10歩兵師団は1967年に第18歩兵師団に改称されるが、その間の数字は存在しない。

このうち、明確に理由が分かっている物は4と24です。

4という数字は日本語と同様、ベトナム語でも「死」とかなり似た発音をする不吉な数字とされているため、師団番号から除外されています。

第4野戦師団では使われているけど、当時から評判が悪かったから1959年の改編を機に廃止したのかも知れません。

※ベトナム語において「4」は一般的な言い方(日本語の訓読みに相当)では「Bốn」ですが、漢字由来の読み方(音読みに相当)では「Tứ」となり、死という漢字の音読み「Tử」とかなり近い発音になります。

また第10歩兵師団が改称された理由としては、「10」という数字は(ナンバー・ワンの対義語として)ナンバー・テン=最悪を連想させたためと言われています。しかし何故18という数字になったのかは分かりません。

その他については、まだ理由を説明した資料は入手出来ていません。

しかし「3」の謎については、僕なりの推理があります。

それは第3野戦師団で起こったヌン族将兵大量脱走事件の影響です。

もともと第3野戦師団は、第一次インドシナ戦争中にハイニン省を中心とするベトナム北東部で組織されたフランス植民地軍ヌン族部隊(通称「ヌン大隊」)が1954年の敗戦によって南ベトナムに避難した後、それらヌン大隊を再編する事で発足した師団でした。なので第3野戦師団は「ヌン師団」と呼ばれ、将兵の大半がヌン族で構成されていました。

しかしヌン族将兵が第3野戦師団師団長ファム・バン・ドン大佐に強い忠誠心を抱いてた事から、軍閥化する事を恐れたゴ・ディン・ジェム総統は1958年にドン大佐を師団長から更迭します。

ところがこれに反発したヌン族将兵は武器を持ったまま集団で軍から脱走し、自ら進んでドン大佐の私兵兼傭兵となってしまいました。

その後ヌン族兵は傭兵としてベトナム政府軍やアメリカ軍と契約し、コマンド隊員として数々の特殊作戦に従事していきます。

(過去記事『【改訂版】在越ヌン族の戦史』参照)

その後、軍は第3野戦師団にベトナム人兵士を補充する事で部隊そのものは存続しましたが、兵士の大量脱走という不祥事を起こした第3師団という番号を引き継ぎたくなかったらしく、1959年の改編の際に(4を飛ばして)第5歩兵師団へと改称されました。

▲旧第3野戦師団(左)と初期の第5歩兵師団(右)師団章

それから時は流れ、1971年に陸軍が新たな歩兵師団を創隊する際、(脱走事件から13年も経ちほとぼりが冷めたからか)、陸軍はこの新師団に欠番となっていた3を復活させて第3歩兵師団と命名しました。

以上が第3歩兵師団が1959年に作られず、1971年に突如現れた理由に関する僕の推測です。

推測なので、間違っているかもしれません。

ちなみに1971年に創隊された第3歩兵師団は、翌年の1972年に起った『赤火の夏(イースター攻勢)』の中でも最大規模の激戦『ドンハの戦い』によってほぼ壊滅してしまいます。

戦いの後、第3歩兵師団には新たに兵員が補充され再建されますが、この際部隊章も新たなデザインに変更されており、再建後の第3歩兵師団は名前だけは引き継いでいるものの、実質的には旧第3歩兵師団とは別の新しい部隊と言えるかもしれません。

▲第3歩兵師団の師団章。左が1st(1971-1972年)、右が2nd(1972-1975年)

2025年03月13日

続・右側飾緒の謎

※2025年3月14日更新

この記事の中で、僕は右側に付く飾緒を「第一共和国期(1955-1963年)のみ着用例が見られる」と書きましたが、そうは断言できなくなってました。

実は去年12月にサイゴンでトニー君と会った際、この謎の右側飾緒について意見を聞いてみたのです。

するとトニー君はすぐさま「いや、ジェム政権崩壊後も使ってるよ」と、下の写真を見せてくれました。

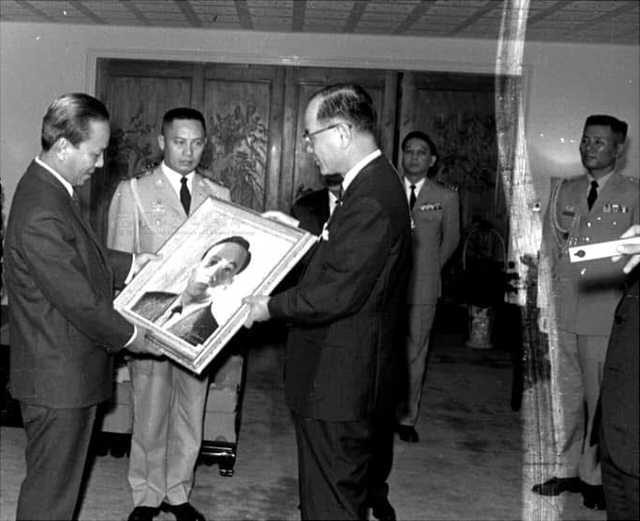

2枚ともベトナム共和国総統グエン・バン・テューが1973年に台湾の故宮博物院を訪問した際の写真です。

▲制服を着ている3人の内、向かって左手の人物がグエン・バン・ヒュー中将、他の人は不明です。

▲ちょっと不鮮明ですが、中央のリー・トン・バー准将も右側飾緒を付けています。

たしかに、1973年の写真に右側飾緒が見られます。これには本気で驚かされました。

こんな写真をとっさに出してくるとは、さすがトニー君。

またその後、自分でもパソコンの中の写真をもう一度見直してみたら、右側飾緒の写真が出てきちゃいました。

下の2枚は1973年に出色戦士に表彰されたベトナム軍将兵が褒賞として台湾に慰安旅行に来た時の写真です。

ただ、これを以て「右側飾緒は1964年以降も使われていました」と言えれば楽なのですが、まだ引っ掛かってる点があります。

まずトニー君も、1964年以降で右側飾緒が使われている例を確認しているのは上の1973年のテュー総統の外遊の時のみで、他には一例も見た事がないそうです。

63年以降も右側飾緒の制度が存続していたとするには、あまりに使用例が少なすぎるし、1973年というのも最後の使用例から10年も経っており、期間が開きすぎに思えます。

また、これらの写真の撮影地が全て台湾というのも怪しいところ。つまり、これらの写真に写っている右側飾緒はベトナム軍の物ではなく、台湾軍(中華民国軍)の物である可能性もあるのではないかという事です。

現に台湾軍の将校もほとんど同じ見た目の飾緒を着用している写真があります。

(ただし、ベトナム軍では飾緒の端をボタンに留めているのに対し、台湾軍では襟の下に固定しているようです。)

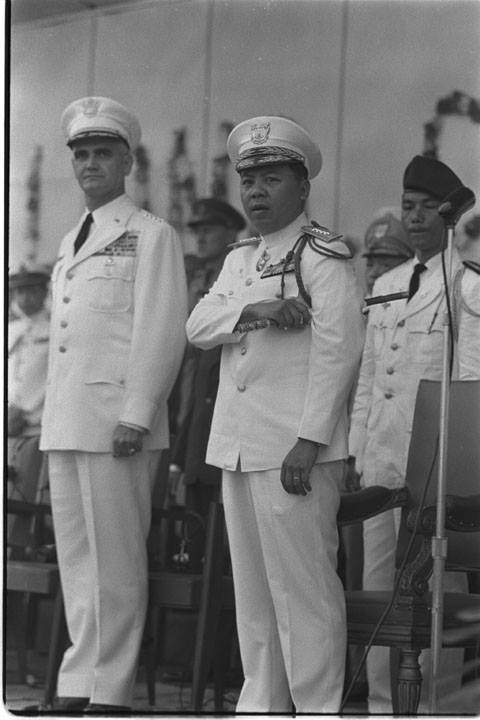

▲アメリカを訪問する台湾軍参謀総長王叔銘上将(1957年)

この台湾軍職緒が親善だか表彰だかでベトナム軍将校にも送られていたのでは・・・と推測したのですが、どうでしょう。

しかしそもそも、台湾軍の職緒が単なる礼装用の装飾なのか、何らかの意味を持つ表彰なのかは、今回検索した限りでは分かりませんでした。台湾軍にお詳しい方がいらっしゃいましたら是非お知らせください。

なので現段階では「1964年以降に右側飾緒を着用している写真はあるけど、それが本当にベトナム軍の物かどうかは分からない」としておきます。

2025年3月14日追記

トニー君から、台湾以外での使用例の写真をもらいました。

1967年に西ドイツのベトナム共和国大使館で撮影されたベトナム空軍将校です。

う~ん、また外国。という事は、1964年以降に見られる右側飾緒は台湾に限らず、国外派遣時に着用される(ベトナム軍の)装飾という可能性も出てきました。

(第一共和国期の物は確実に国内で使用されているので、64年以降の物とは別物)

ちなみに、こちらのVIET-NAMタブもほとんどの場合、国外派遣時にのみ使用される徽章です。

なんか正解に近付いてきた気がする~!

2025年03月07日

ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1発売

※最終更新2025年4月12日

この度、わたしく森泉の初の同人誌『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を発売することになりました。

思い返せば2019年頃に同人誌を作成中と宣伝しておきながら、その後やる気がなくなり6年近く放置してしまいました・・・。しかし今年2025年はベトナム共和国建国70周年、ベトナム戦争終結50周年という節目の年である事から、なんとしてもこの本を世に出すべく、今年に入ってから本気で作業を再開し、なんとか完成させました。

内容としては、第一次インドシナ戦争中の1949年に創設されたベトナム国衛兵隊時代から、1975年のベトナム戦争終結までのベトナム陸軍歩兵部隊・空挺部隊・レンジャー部隊・海兵隊の軍装の変遷・野戦服・野戦服用徽章・小火器・個人装備を解説したものです。

初心者にも分かりやすい入門書となる事を目指し、イラストをメインにA4サイズ・フルカラー76ページで構成しています。

掲載イラスト数:軍装例38点、小火器52点、個人装備145点、戦闘服・帽子53点、徽章および着用位置318点

※数が多いので数え間違いがあるかも知れません。参考程度に考えてください。

【印刷版】

ご購入はヤフオク、BOOTH、PayPal決済、銀行振り込みから可能です。

価格は4,510円(送料無料)になります。

※初回予約特典のネームテープは終了しました。

※ヤフオクのみ匿名配送可です。

③PayPal決済 https://paypal.me/ichibanyari/4510JPY

※支払い時に郵便番号、住所、氏名をご記入ください。

※こちらのフォームから郵便番号、住所、氏名をお送りください。振込先をメールで返信させて頂きます。

【電子版】

楽天ブックス(Kobo)およびDLsiteにてご購入いただけます。

印刷版よりも約1,800円お安くなっております。

※横長なのでPCでの閲覧を推奨します。スマホでは字も小さくて読めないと思います。

楽天ブックス(Kobo)

DLsite

2025年03月04日

階級の渾名

※2025年3月8日更新

今回は、戦時中ベトナム軍の兵隊の間で使われていたスラング(俗語)について。

最近ベテランから、階級に関するスラングを教えて頂いたので、ご紹介します。

一等兵・下士:「バター揚げ手羽先 (cánh gà chiên bơ)」

由来:黄色いV字型階級章の見た目から

中士・一等中士:「茹で手羽先 (cánh gà luộc)」

由来:白いV字型階級章の見た目から

上士(1967年以降):「レンガ (gạch)」

由来:階級章が積み上げたレンガのように見えるから

上士:「代父 (Bố Già)」

由来:部隊内で最年長かつ経験豊富な父親的な地位から

准尉(1967年以降):「ホアマイとレンガ (một mai một gạch)」

由来:階級章がホアマイ(マイの花)とレンガを組み合われたように見えるから

准尉(1967年以降):「穴開き少佐 (Thiếu tá lỗ)」

由来:准尉の階級章が、少佐の階級章の花の部分に穴が開いたように見えるから

士官候補生:「揚げ魚(Cá chiên)」と「鍋の取手(tay cầm)」

階級章のアルファーを魚に、アルファーの下に追加される棒を鍋の取手に例えている。

おまけ

僕は歴史好きぶってはいるけど、実は日本史の事がよく分かっていないので、最近『まんが日本史』を観て基本をおさらいしています。

子供向け作品とは言え、全52話でそれぞれの時代の出来事を丁寧に描いているので、大変見応えがあります。

十数話見たのに、まだ平安時代が終わりません。

日本史を扱った作品と言えばよく戦国時代や幕末がテーマにされますが、その時代に至るまでの長い経緯も知っておけば、より楽しめるような気がします。

2025年01月16日

東洋漫遊記⑫サイゴン(帰路)

日本に帰る途中、この旅の始まりの地サイゴンに戻ってきました。

うおぉぉ!こりゃええ。

ただ帰るだけなら、他にもハノイやバンコクで乗り換えるルートもあったのですが、初日にトニー君と会った時に、サイゴンにあるホーチミン作戦博物館の事が話題に上がり、僕はまだ行ったことが無かったので、帰りに寄ろうと思っていたのです。

ここはベトナム戦争末期の1975年4月に共産軍が行ったサイゴン攻略戦「ホーチミン作戦(ホーチミン戦役)」を讃え、共産軍の言うところの「サイゴン解放」を記念する資料館です。

僕はサイゴンに来るのは今回で4回目なのですが、小さい博物館なので、今まで完全にノーマークでした。

しかしトニー君の情報では、なにげに現政府の敵であるはずのベトナム共和国軍の展示が充実しているとの事なので、こりゃ行かねばと思った次第です。

この日、サイゴンに到着したのが午後10時頃だったので、まずは激安ホステル(一泊500円)にチェックインして一泊。

翌朝、バイクタクシーを呼んで博物館に移動しました。

まず博物館に着くと、屋外に戦闘機や車両、火砲が展示してあります。まぁ、この辺は見慣れたものです。

中に入ると、1階は第二次大戦から現在までのベトナム人民軍に関する展示です。

そして2階に上がると、展示室は二つあり、一つはサイゴンを攻める共産軍の部屋。

そしてもう一つは、部屋丸ごとベトナム共和国軍についての展示でした。

これが博物館らしく、かなり貴重な品々のオンパレードです。

確かにトニー君の言う通り、共和国軍に関しては他のどの博物館よりも充実した展示です。

特に紙系の資料は内容をちゃんと読みたいので写真を撮りまくりました。

特に紙系の資料は内容をちゃんと読みたいので写真を撮りまくりました。

いやぁ、来て良かった。

この後は、観光する元気がなかったのでホステルに戻り、夜までのんびり過ごしました。

(行く先々で気温が違い過ぎて体調がおかしくなっていました。シエンクワンは5℃だったのに、サイゴンは30℃)

▲ホステルで飼われている看板猫

旅の途中から東南アジア料理に飽きていたので、この日の夕食は日本食を求めて、日本人が経営する油そば屋さんに足を運びました。

そして午後11時、タンソンニュット空港から成田行の飛行機に乗り、今回の旅が終了しました。

旅を終えた気分を歌に例えるとこちら。

旅した期間はのべ10日。元々は1か月くらい放浪しようと思っていたのですが、思いのほか目的が早く達成できたのに加え、長距離移動と気温の変化の連続で体調がおかしくなってきたので、無理せず帰国しました。

旅を振り返ってみると、なかなか密度の濃いものになったと思います。

・日本からの往復で使ったベトジェットエアーは座席が薄っぺらくてケツが超痛い

・陸路でラオスに入国したら現金が無くてご飯食べれなかった

・ワッタイ空港でSIMカード買ったら通信速度が遅すぎてGoogle検索すらできない不良品だった

・夜行バスはチケットが二重発券されてる、冷房が寒すぎて寝れない

などトラブルもありましたが、まぁこの程度で済んでよかったと思います。

翌朝、成田に着き、自宅に戻ったあたりから、思った通り本格的に体調が悪くなりました。

いつもは風邪くらい2・3日で治るのですが、今回は10日以上伏して過ごす事に。不本意ながら寝正月となりました。

2025年01月04日

東洋漫遊記④国道9号線

フエ観光を終えた翌朝7時、予約していたバスに乗り、ラオス・サワンナケートへ向けて出発します。

本当は飛行機でハノイやサイゴンを経由して行った方が圧倒的に楽なのですが、せっかく目の前にインドシナ国道9号線やベトナム戦争期のDMZ(非武装地帯)があるので、現地を通っていきたかったのです。

▲今回乗ったフエ発・サワンナケート行バスのルート。所要時間約10時間

▲大型の高速バスなのに乗客はたった8人という贅沢仕様!(客席の2/3はラオスへ運ばれる貨物でぎっしり埋まっている)

まず、フエを出発すると国道1号線を北上して1972年赤火の夏(イースター攻勢)の激戦地クアンチ、ドンハを通過。

ドンハから国道9号線に入り、西に進みます。

しばらく進むと、1968年のケサンの戦い(ペガサス作戦)の激戦地ケサンを通過。

▲ケサン近郊。悪天候で景色は良く見えませんでした。

ここから先は1971年の南ラオス戦役(ラムソン719作戦)におけるベトナム陸軍第1騎兵旅団の進軍ルートです。

そしてベトナム・ラオス国境に到達。

国境越えの際、出入国の窓口で謎の通行料を徴収され一文無しになりました。(ドンを余らせないよう現金を最小限しか持っていなかった)

しかもこの日は朝ご飯を食べていなかったので、お昼ご飯を買うお金も無くなり、サワンナケートに着くまで一日中何も食べられませんでした(泣)

▲ラオス領内の9号線からの眺め

▲9号線を西進するベトナム軍(1971年)

途中通過したドンという町にはラムソン719博物館という施設があるそうなのですが、ここに行くには高速バスを降りて地元の路線バスに乗り換えたりしなくてはならず、それだけで1日がかりになりそうだったので、今回はスルーしました。

そしてベトナム陸軍第1歩兵師団が一時占領に成功するも、その後共産軍の総攻撃に遭い全滅状態に陥ったセポーンを通過。

これにてラムソン719進軍ルート素通りバスツアーは終了です。夕方まで車内で寝てました。

バス旅の終盤、かつてのラオス王国軍空挺部隊の本拠地(ラオス空挺発祥の地・第1空挺大隊本部および空挺訓練センターの所在地)セノを通過。

そして17時ごろ、ようやくサワンナケートに到着しました。バス停に着いたらすぐATMに行って現金(キープ)をゲット。

ホテルにチェックインして、ホテルの近くのレストランでチキンカツのカオマンガイを頂く。腹が減っていた分よけいに美味かったです。

こうして人生初のラオス旅1日目が終わりました。

(この夜、たまたまホテルの隣の建物で結婚式が行われており、深夜まで大音量でカラオケ大会が続いていてマジむかついた)

2024年12月29日

東洋漫遊記①サイゴン

12月後半、ベトナムとラオスを旅してきました。

まず、旅の始まりの地サイゴンでは、前もって会う約束をしていたトニー君と初対面。

ベトナムには「ARVN好き」を名乗るマニアはそれなりに居ますが、正直、総じてレベルは低いと感じています。

そんな中で、彼は年齢は若いですが、飛びぬけて知識が豊富で、ベテランとのコネも多く持つ一流の研究者の一人なのです。

そんなトニー君の運転するスクーターに乗って一緒にヤンシン市場に行きました。

僕は数年前、ヤンシン市場を訪れた際にベトナム戦争期のベトナム共和国軍野戦服ボタンと同型の物(おそらく戦後も同じ型で人民軍向けに生産が続いた)を100個ほど買ったことが有るので、今回もそれを買いに行きました。

しかし軍装品店でボタンちょうだいと言うと、かなり奥にしまってあるので今日は取り出せない、別の日に来てくれと言われてしまいました。ガッカリ

後日トニー君に代理で買ってもらい、日本に送ってもらう事になりました。

他には特に探している物は無かったので、適当に市場内を歩き、気になった物を購入。

①コンナイの瓶

コンナイ(鹿)はサイゴン市チョロンに本社を置く華人系のフントアン(Phương Toàn)社が生産していたサルシ(シオデという植物の種から作られるソフトドリンク)で、ベトナム共和国期はBGI社のコン・コップと双璧をなした人気炭酸飲料だったそうです。

▲コンナイの販促ポスター

なお上の記事によると、フントアン社は当時、ライバルの米国ペプシ社のベトナム市場参入を阻むため、ベトナム国内の空き瓶回収業者に金を渡してペプシの空瓶を破壊させたそうです。これによりペプシは毎回米国から新品の瓶を輸入せざるを得ず、コストがかさんだため本格参入できず、ベトナム共和国期の飲料市場はBGI社とフントアン社の独占状態だったそうです。

その後、フントアン社は1975年の終戦後もコンナイを生産し続けましたが、1980年代にひっそりと経営破綻したそうです。なので今回買った瓶がベトナム共和国時代の物なのか戦後製なのかは分からないのですが、少なくとも瓶の外観は共和国時代と同一っぽいので記念品としては満足です。

②ベトナム共和国パスポート

こちらはアンティークショップで見つけた掘り出し物です。

これだけ良い状態で残っているのは正直驚きでした。

持ち主は軍人のようです。

1958年にカンボジア(クメール王国)に渡航しており、中にはその時のクメール語の書類も残っていました。

おまけ

こちらは僕ではなく、トニー君が買った古写真。

空挺師団の偵察中隊という割とレアな写真です。4ポケット作戦服を着ているのでおそらく1973~1975年頃のもの。

右胸ポケットの丸いパッチが空挺師団内の偵察中隊(第1~第3中隊共通)で、左胸のネームテープの上にあるのが長距離偵察証です。

(関連記事『偵察中隊/ベトナム軍LRRP』参照)

今回、人と会う約束をしていたのはこの日のみなので、翌日から本当の一人旅がはじまります。

2024年11月27日

VMX/初代タイガーストライプ発売!!!

※2024年12月01日更新

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

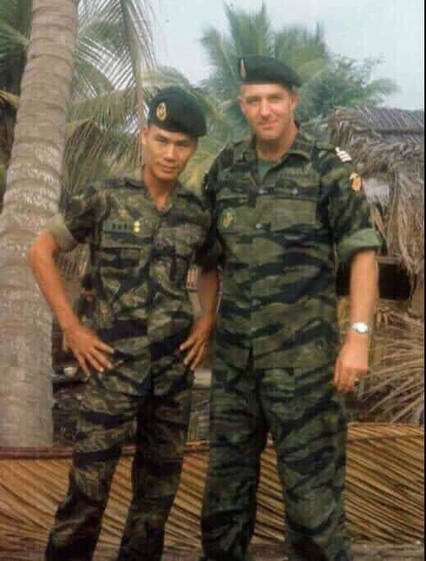

分かりやすく言うと、ベトナム海兵隊が1957年に開発した、一番最初のタイガーストライプです。

その後現代まで70年近く続くタイガーストライプ迷彩の歴史はこの服から始まりました。

この服自体はベトナム戦争が始まる以前の50年代末のベトナム海兵隊でしか使っていない服なのでレプリカなんて望めないと思っていましたが、出ちゃいましたよ。まさかこんな日が来ようとは!

【関連記事】

海兵隊ザーコップ迷彩について:https://ichiban.militaryblog.jp/e1084861.html

ベトナム海兵隊の歴代戦闘服:https://ichiban.militaryblog.jp/e1136674.html

この服が使われた当時、まだ海兵隊全体を示す部隊章は制定されていなかったので、左袖には『第1上陸大隊(Tiểu Đoàn 1 Đổ Bộ)』部隊章のレプリカを縫い付けています。

(過去生地『ベトナム海兵隊のインシグニアについて その1』参照)

第1上陸大隊の部隊章は中央に「赤い星」がデザインされていますが、これは海兵隊の前身の一部となったフランス植民地軍コマンドス・ノルト・ベトナム(北ベトナムコマンド)の部隊章から継承されたもので、その後1960年にアメリカ海兵隊のEGA(鷲・地球・錨)の意匠を取り入れた新徽章がベトナム海兵隊章として制定された後も、赤い星は海兵隊のシンボルとして受け継がれていきます。

2024年11月26日

11月の撮影会

日曜日に今年最後の撮影会を行ってきました。

今回のテーマは1969~1970年頃のベトナム陸軍空挺師団です。

楽しいのは楽しいんだけど、こうも毎回同じ場所だと飽きてきちゃうんですよね・・・。

場所の制約のせいで、やれる事が限られちゃう。

公共の場所だから穴掘る訳にもいかないし。

本当は月一ペースで教練会やりたいんですが・・・。

実は撮影場所探しは前々から行っているのですが、今以上に良い場所はまだ見つかっていません。

来年こそは

2024年11月03日

グエン・カオ・キのスパイ潜入作戦

※2024年11月4日更新

当ブログの10月の検索キーワード上位にベトナム共和国副総統「グエン・カオ・キ」の名前がありました。

グエン・カオ・キと言えば、1965年に陸軍のグエン・バン・テュー将軍と共同でクーデターを起こし政権を握って以来、6年近くベトナム共和国政府の首脳を務めた人物なので、日本でも知名度はかなり高いようです。

(ただし国家元首は常にテューであり、キはナンバー2の地位でした)

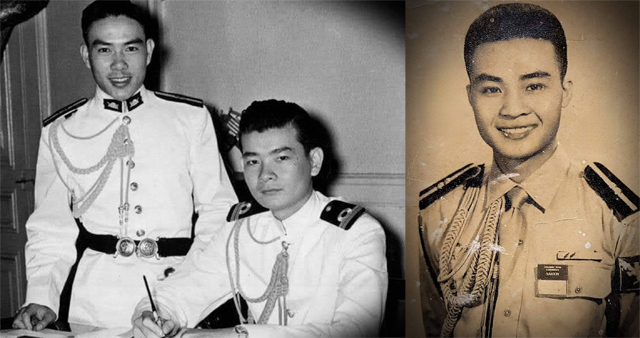

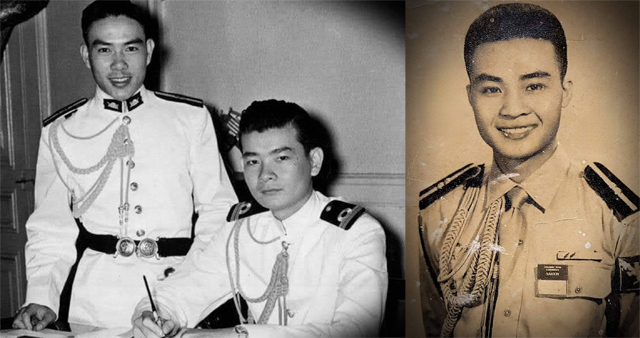

▲テュー総統(左)とキ副総統(右)

このようにキは政治家として有名な人物ですが、彼は政界に進出する以前にも、軍人として非常に特殊な経験をしています。

それが1960年代初頭に米国CIA主導により実施された北ベトナムへのスパイ空挺潜入作戦への参加です。

CIA主導による北ベトナムへのスパイ工作は、1954年にジュネーブ協定でベトナムの南北分断が決定した直後から始まりました。

最も初期のスパイは元々ベトナム北部に住んでいた反共思想を持つベトナム人であり、彼らはCIAにより工作員として訓練を受けた後、そのまま北ベトナム領に残留し、ホー・チ・ミン政権下でスパイ活動を行いました。

その後、1957年にベトナム共和国(南ベトナム)軍初の特殊部隊『第1観測群(後のLLĐB)』が発足すると、以後CIAは第1観測群のコマンド隊員をスパイとして北ベトナムへ潜入させていきます。

当初、この南から北への潜入作戦は、漁船を装ったジャンク船で南シナ海を北上し、夜間に北ベトナムの沿岸に上陸する海上ルートが選択されていました。

しかし間もなく北ベトナム側が南からの侵入者に気付き海上警備態勢を強化したため、工作船が海上で撃沈されるなど、海上ルートの使用が厳しくなっていきます。

一方、同時に検討された陸上ルートは、侵入の難易度は高くなかったものの、侵入が容易な山岳地帯はそもそも人口が少なくスパイを潜入させたとしても得られる情報自体が乏しかった為、陸上ルートが選択される事はありませんでした。

こうしてCIAが次にとった作戦が、航空機からの空挺降下によるスパイ投入です。

CIAはすでに1950年代から中国広東省およびチベットにおいて空挺降下による工作員の潜入作戦を数十回成功させてきた実績があり、ベトナムにおいても同様の作戦が選択されました。

作戦実行に当たり、CIAはアメリカの関与を隠匿するため、民間航空会社デラウェア社を介して南ベトナムにダミー会社『ベトナム航空輸送(VIAT)社』を設立し、国籍マークの無いC-47輸送機1機を調達します。

そして、その越境潜入作戦のパイロットとして白羽の矢が立ったのが、当時空軍少佐としてタンソンニュット基地の司令官をしていたグエン・カオ・キでした。

当時のベトナム空軍は第一次インドシナ戦争中に創設されてから数年しかたっておらず、パイロットの質も人数も乏しいものでしたが、そんな中でキ少佐はモロッコでフランス空軍による飛行訓練を受けた、最も経験豊富なパイロットの一人と目されていました。

▲モロッコで訓練中のベトナム空軍最初期のパイロット達(1953年)

キ少佐はCIAからのオファーを受け入れると、自身の配下にある20名の空軍軍人を作戦のために招集し、キ少佐のチームはCIAにより『ヘイリフト(Haylift)』と命名されます。

ヘイリフトのパイロット達は通常の輸送機パイロットとしては十分な経験を持っていたものの、潜入作戦に当たっては夜間に山岳地帯を低空飛行し、かつ非常に狭い着地地点に工作員を空挺降下させなければならなかったため、CIAはチベットでの潜入作戦に従事してきたエア・アメリカ社のベテランパイロットを教官としてベトナムに召集し、ヘイリフトのパイロット達を徹底的に訓練します。

そして数か月に渡る厳しい訓練の結果、多くの者が脱落し、最終的に残ったのはキ少佐指揮下のメインクルー5名と、ファン・タイン・ヴァン中尉指揮下の予備チームのみでした。

こうして訓練を終えたヘイリフトは最終リハーサルとして、CIAサイゴン支局長ウィリアム・コルビーを乗せてトンキン湾での夜間低空飛行演習を行います。

コルビーも第2次大戦中、OSSのコマンド隊員としてナチス占領下のフランスに空挺降下し破壊工作を行った経験を持つ人物であり、キ少佐の操縦による水しぶきが機体にかかるほどの海面スレスレの超低空飛行を大いに気に入ったといいます。

そして1961年5月、米国ジョン・F・ケネディ大統領がCIAに作戦実行の承認を与え、ついに決行の時が訪れます。

5月27日、キ少佐が操縦するVIATのC-47輸送機に第77群(第1観測群から改称)の潜入チーム『キャスター』4名が乗り込み、タンソンニュット基地から飛び立ちました。

この際、作戦失敗に備え、潜入チームはもちろんC-47クルーも全員、身分証の携帯は禁じられ、万が一敵に捕まった際は、自らを密輸業者と名乗るよう命じられたそうです。

その後、C-47は一旦ダナンに着陸して給油すると、22時に再度離陸して北ベトナム領空に侵入。ニンビンを経由して目的地のソンラ上空に到着します。

そして着地地点である828高地上空に差し掛かるとキ少佐は緑色の降下ランプを点灯させ、キャスターの4名はC-47から飛び降りていきました。

降下が終わるとC-47はすぐに反転し、帰投の途につきます。一方、キャスターも全員無事に828高地に着地し、初の空挺潜入作戦は成功したかに思われました。

しかし後に判明する事ですが、北ベトナム側はCIAが作戦を開始する以前から空からの侵入を予想しており、予め空挺降下に適した地点を調査してその地の警備を強化していました。

そして実際にC-47がソンラ上空を飛行すると、飛行騒音を聞いた現地住民はすぐさま当局にその事を通報し、降下から数時間後の5月28日朝には、828高地付近の村に北ベトナムの人民武装保安隊3部隊が集結します。

そして人民武装保安隊による捜索の結果、3日後にキャスターの4名は発見、逮捕されてしまいます。

しかし北ベトナム政府はこの事実を公表せず、CIAはキャスターが順調に作戦を遂行していると思い込んでしまったため、キャスター投入から1週間も経たない6月2日には、次なる潜入チーム『エコー』3名をクアンビン省に空挺降下させます。(この時のパイロットは不明)

しかしこの時も低空飛行するC-47の騒音が当局に察知され、翌日にはエコーのメンバー全員が逮捕されます。

さらに12日後、キ少佐の操縦で潜入チーム『ダイドー』4名がライチャウ省に空挺降下します。

しかし今度は衣類・弾薬・食料・無線機を積んだコンテナが風に流されて行方不明となり、ダイドー隊員は降下後3週間に渡って付近を捜索するもコンテナは見つかりませんでした。

最終的に隊員たちは作戦継続を断念してラオス領への脱出を試みますが、パラシュートが付近の住民に発見された事で人民武装保安隊の捜索隊が出動しており、ダイドーはラオス国境付近で逮捕されます。

こうして1961年7月までに北ベトナム側は3つの潜入チーム全てを発見、逮捕する事に成功していましたが、これは中国政府による指導の賜物でした。

CIAは1950年代に中国へのスパイ潜入作戦を数十回も行っていましたが、中国側もこれに対抗する方法論を確立させ、そのスパイ対策マニュアルが中国から北ベトナムに提供された結果、ベトナムにおいても従来通りの潜入作戦は通用しなくなっていました。

また北ベトナム側は、ただ潜入チームを逮捕するだけでなく、チームを装ってCIA側に通信文を送信する事で、彼らスパイが順調に作戦を遂行しているかのように取り繕い続けました。

これにCIAはまんまと騙され、7月1日には、キャスター(実際にはすでに逮捕されている)を支援するための補給物資と追加の人員をソンラに投入する為C-47が飛び立ちます。

元々このフライトはキ少佐が担当するはずでしたが、急遽予備チームのヴァン中尉に変更となっていました。

そしてヴァン中尉が操縦するC-47がニンビンに差し掛かると、待ち構えていた北ベトナム軍の高射砲が一斉に射撃を始め、C-47は撃墜されます。(機体は不時着し、その時点で7名の生存者がいましたが、後に怪我が原因で4名が死亡。3名がスパイ容疑で裁判にかけられます)

この時点でCIAは、キャスターら潜入チームが正常に作戦を行っているのか、あるいはすでに逮捕されていて工作員からの無線通信は北ベトナム側が送っている偽の物なのか、半信半疑の状態に陥っていましたが、どちらも確証を持つには至っていませんでした。

その為C-47の撃墜を受けてもなお空挺降下によるスパイ投入作戦は継続される事となり、VIAT社には新たにC-54輸送機が配備されます。

また同時期、グエン・カオ・キは中佐に昇進し、エア・アメリカ社のパイロットによりキ中佐チームに対するC-54の飛行訓練が行われます。

この訓練は1962年初めまでに完了し、その後キ中佐率いるC-54チームはシンガポールまで訓練飛行を行います。

この際、派手好きなキ中佐はシンガポールで黒い飛行服と紫色のスカーフを購入し、自身のチームのイメージカラーとします。

この潜入作戦に相応しくない目立つ服装にCIAのコルビーは苦言を呈しますが、キ中佐は意に介さず、以後、この服装はキのトレードマークとして長年愛用されていきます。

▲黒色のK-2B飛行服と紫色のスカーフを着用するグエン・カオ・キ(右)

1962年2月20日、キ中佐が操縦するC-54が第77群の潜入チーム『ヨーロッパ』5名を乗せて飛び立ち、ヨーロッパはホアビン省に空挺降下します。

しかし、またしても輸送機は飛行中に発見され、降下の翌日にヨーロッパは全員発見、逮捕されます。

そして今回も北ベトナム側はヨーロッパの無線手を装ってCIAに対し潜入成功の通信を送り、CIAはまたもそれを信用してしまいます。

さらにCIAは、前年の7月にC-47が撃墜された事で実施できていなかったキャスター(実際には9か月前に全員逮捕されている)への補給を再度実行に移します。

キ中佐のチームがヨーロッパのミッションに出ていたため、このキャスター支援作戦にはホイ大尉のチームが選ばれ、もう一機のC-54でタンソンニュット基地から飛び立ちました。

しかし不幸にも今回は天候が悪く、ソンラに差し掛かったところで低空飛行の中暴風雨に見舞われたホイ大尉は方向感覚を失い、C-54は山に激突してクルーは全員死亡します。

これを最後にCIAは潜入作戦にベトナム空軍パイロットを用いなくなり、代わってCIAは中国への潜入ミッションの経験が豊富な台湾人パイロットをチャイナ・エアラインから招聘し、以後VIAT社の特殊工作機は彼ら台湾チームが操縦桿を握る事となります。

しかしCIAはその後も北ベトナムによる欺瞞工作に騙され続け、すでに逮捕されている工作チームをまだ健在と信じ、さらなる失敗を積み重ねていきます。

最終的に、潜入諜報工作の権限がCIAから米軍MACV-SOGに引き継がれた1964年の時点で、北ベトナム当局が拘束した南ベトナム側の潜入工作員は300名に上っていました。

※越境作戦に投入された特殊部隊の歴史については過去記事『NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[1]』参照

このように60年代初頭のスパイ潜入作戦はCIAの硬直化した指揮運用のために失敗続きだった一方、グエン・カオ・キ自身は全てのフライトでパイロットとしての役割を十二分に果たし、軍での権勢と共にCIAとのコネクションも作れたことで、3年後のクーデター・権力掌握の足掛かりを得ます。

後の世で大変な嫌われ者になるキですが、少なくともパイロットとしての腕前は超一流だった事は間違いないでしょう。

▲グエン・カオ・キが潜入チームを送り届けた地点

また1961年7月にニンビン省で撃墜されたC-47は元々キが担当するはずだった訳で、もし彼が当初の予定のまま操縦桿を握っていたら、キは戦死、良くても北ベトナム当局に逮捕され以後十数年間投獄されていた事でしょう。

そうなればキが政治の表舞台に登場する事はなく、ベトナム戦争の歴史そのものが大きく変わっていたのかも知れません。

2024年09月21日

調査中の制服・徽章(第一共和国期)

※2025年3月14日更新

なので、まとめと言える状態ではないですが、もしかしたら広い世の中には同じ分野に興味を持っている人が誰か居るかもしれないので、今現在分かっている事を公開してみます。

①保安民衛局(Nha Bảo An và Dân Vệ)

②公安警察総局(Tổng Nha Cảnh Sát Công An)

保安民衛局はベトナム共和国内務省内の民兵部門で、1955年から1964年まで全国に民兵組織『保安隊(Bảo An Đoàn)』と『民衛隊(Dân vệ đoàn)』を擁しました。

その後、これらの民兵組織は1964年に国防省に移管され、『地方軍(Địa Phương Quân)』および『義軍(Nghĩa quân)』へと発展。それらを統括する『地方軍・義軍本部(Bộ Tư lệnh Địa phương quânn-Nghĩa quân)』が設置されました。

(地方軍発足以降については過去記事『地方軍』参照)

▲保安民衛局徽章

▲保安民衛局の帽章

▲保安民衛局職員の制服

肩章に保安民衛局の徽章、加えてもう一つ星が付いているので、これは階級章と思われますが、この写真以外にはまだ何の情報もありません。

1955~1962年まで、ベトナム警察は『公安警察総局(Tổng Nha Cảnh Sát Công An)』の下部組織であり、その公安警察総局では警察とは異なる独自の制服・徽章が着用されていました。

▲公安警察総局職員の制服

肩章には何かケバケバしい模様とCACS(公安警察)の文字が刺繍されています。

この模様の部分は、人によってデザインが違うように見えるので、もしかしたらこの模様で階級を示しているのかも知れません。

しかし、こちらもまだまともな資料を見た事ありません。

参考までに、同時期(公安警察総局隷下)のベトナム警察の制服と肩章・帽章はこちら

その後、1962年に公安警察総局は解体され、新たに『国家警察(Cảnh Sát Quốc Gia)』へと改編されます。これ以降、すべての警察組織の制服・徽章は統一されます。

(過去記事『ベトナム警察の制服と階級章』参照)

③右側飾緒

こちらはベトナム軍で第一共和国期(1955-1963年)のみ着用例が見られる飾緒です。

とは言え、上の写真のように、右側飾緒の着用例が見られるのは大礼服や準礼服のような礼装の時のみであり、またデザインも英勇章部隊感状のような等級別に分かれたものではなく全て同一の金色に見えるので、この飾緒は単なる礼装用の装飾のように思えます。

しかしそうだとすると、今度はなんでジェム政権崩壊後には(国内では)一切見られないのか、という疑問も湧いてきます。(同様に詰襟の陸軍大礼服もジェム政権崩壊後に姿を消す)

もしかしてこれら詰襟大礼服や右側飾緒はジェム総統からの表彰を表すものだったりして?だからクーデター後の新政権下で着る訳にはいかなかったのかも?

想像は膨らみますが、所詮は推測なので、引き続き調べていきたいと思います。

右側飾緒に関する追加情報があります→『続・右側飾緒の謎』

2024年06月22日

シーウェーブ塗り終わり

前記事

2020年に購入したIllusion militaria製ベトナム海兵隊ザーコップ迷彩4th(VMD/シーウェーブ)レプリカの色が気に入らなかったので、2022年1月から全ての黒い模様を油性ペンで塗るという地獄の塗り絵大会を始めた訳ですが、それがようやく完了しました。

前回同様一人で完成させる根性が無かったので、今回も引き続き友人に手伝ってもらいました。

なお今回はカラオケボックスの中で作業し、一人が塗ってる間、もう一人が歌を唄う写経&念仏スタイルを取り入れました。

二人で同時に塗るより作業スピードは落ちますが、ひたすら黙って作業するより、はるかに気が楽でした。

そうして購入から4年の時を経てようやく満足できる状態になった服がこちら。

手前味噌ですが、この世に存在するレプリカの中で最もリアルな見た目だと自負しております。

塗るのと塗らないのとでは、このくらい色が違います↓

メーカーは自社製品の間違いを認めることが出来ず、こういう青いシーウェーブも有ったと必死にアピールしていますが・・・。

そりゃあ、めちゃめちゃ探せば、そういうイレギュラーもあるのかも知れませんが、基本は無いです。

シーウェーブの黒は、青味の無い純粋な黒。色落ちしても青くならず、グレー系に薄くなるだけ。

ところで、この2年間ダイエット生活をしているお陰で、体重は最大時より11kg減、BMIは24.2にまで下がりました。(ついでに健康診断も全部A判定になった)

実はダイエットを始める前は、ウエストが太くてこのシーウェーブのパンツを履けるか怪しかったのですが、今なら余裕です。

やはり軍装趣味最大の敵は体脂肪。歳とって代謝が下がったせいで、運動しても思ったように体重は落ちません。

最も痩せていた状態に戻る事はもう一生無いのかも知れません。

それでも運動しなければ太る一方なので、なんとか年齢に抗っていきたいと思います。

2024年05月30日

エラーパッチ

※2024年6月1日更新

※2024年6月8日更新

ベトナム戦争期のベトナム共和国軍の部隊パッチの多くはシルク織り(所謂BEVO織り)製であり、機械で自動的に大量生産された物でした。

そしてこれらの中には稀に、貨幣のエラーコイン・エラー紙幣のように、エラー品のパッチが混入していたことが国内外のコレクターの方々が公開している情報から確認できます。

今回はそうしたエラーパッチの例を紹介いたします。(画像は全て引用です)

画像は左が正常、右がエラー品です。

①陸軍レンジャー部隊(Dennis Kim氏コレクション)

見ての通り、完全に黒い糸が無くなっています。糸を機械にセットし忘れたか、織り出し中に糸が途切れてしまったようです。顔面蒼白でちょっと怖いです。

②海兵隊2ndタイプ(阮空挺氏コレクション)

こちらは黄色い糸がありません。

このパッチは実際に軍服に縫い付けられ着用されている例が確認されています。

▲1972年フエ

③陸軍第81空挺コマンド群(出典不詳)

このパッチは糸の入れ忘れではなく、黒と赤の糸を逆に機械にセットしてしまったようです。

このエラーパッチの画像はずいぶん昔からネット上で広まっており、一部のマニアがこれを実在する正式なデザインだと勘違いして紹介している例も見た事があります。

国家が細心の注意を払って作る貨幣ですらエラー品が出回るのですから、戦時中の軍隊のパッチでこのようなミスが発生する事自体は驚くに値しないでしょう。

ただし、元々エラー品だけあって現存するエラーパッチは極めて少ないので、これはこれで貴重な資料の一つと言えるかもしれません。

2024年04月23日

ベトナム戦争末期の海兵隊

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

日曜日に友人とプチ撮影会を行ってきました。

3年近く前に作ったっきり着る機会の無かったハンティングウェア改造のTCU型ザーコップ(5th/レイトウォーラージ・パターン)をようやく着ることが出来ました。

【製作記】

上着を作った時点ではパンツを持っていなかったので、それも自作するしかないと思っていましたが、その後幸運にもギリギリ履けるサイズの実物(カーゴ型)パンツが手に入りました。生地はリップストップです。

キャップもリップストップ生地のものです。

最近作られた物でない事は確かなのですが、古い時代のレプリカは出来が良いので真贋はよく分かりません。

2024年04月21日

VIPの謎服

ベトナム陸軍の歴代の制服については過去記事『ベトナム陸軍の制服 1949-1975』でまとめましたが、今回はそういった一般的な制服ではなく、一部の重要人物だけが着用している特殊な制服・徽章についてです。

とは言え、特殊なだけあってなかなか資料が見つからないので、詳しい事は何も分かりません。今回はただ、こういうのも有ったよと紹介するだけになります。

グエン・フク・バオ・ロン皇太子の大礼服

バオダイ(保大帝)の長男である皇太子グエン・フク・バオ・ロンが、ベトナム国軍陸軍士官候補生時代(撮影は1953年以前)に撮られた写真です。

制帽の帽章のデザインはベトナム陸軍なので、これがベトナム軍の軍服である事は間違いないのですが、他の士官候補生による着用は一例も見られないので、この服は皇太子バオ・ロン専用にデザインされた礼服のようです。

またこの写真の撮影地は不明ですが、当時バオ・ロンはフランスのサンシール士官学校に留学していたので、もしかしたらこの服もフランスで製作された可能性があるかも知れません。

なお父のバオダイが1955年にゴ・ディン・ジェム首相のクーデターでベトナムから追放されたため、バオ・ロンは父と共にそのままフランスに亡命します。

その後バオ・ロンは自分をフランス陸軍将校として採用するようフランスに要求しますが、フランス政府はバオロンを外国籍と見做し、正規のフランス軍人とは認めませんでした。

(かつてはベトナム等の植民地出身者も準フランス国民と見做され、ド・ヒュー・ヴィ大尉等、正規のフランス軍将校として採用された例はありました。しかし1954年のジュネーブ協定でベトナムは植民地ではなく、完全に対等な「外国」という扱いに変わっていたため、バオ・ロンについても外国人と見做されてしまいました。)

しかしそれでもサンシールでの士官教育を修了したバオ・ロンの経歴は高く評価され、特別に外人部隊の将校として採用されます。そしてバオ・ロンは外人部隊の機甲偵察部隊指揮官としてアルジェリア戦争に出征し、いくつもの武功を上げる事となります。

グエン・カイン大将の大礼服

グエン・カイン陸軍大将が1964年にクーデターで政権を握り、自らを国家元首「国長」に定めた後に着ている礼服です。

一見すると1963年頃まで使われていた通常の陸軍大礼服に似ていますが、上着に襟章は付かず、胸ポケットがあり、海軍の白詰襟のようなスタイルです。またパンツも白色となっており、明らかに通常の大礼服とは異なります。

チャン・ゴック・タム中将のベレー章

このベレー章もチャン・ゴック・タム中将一人しか着用例が見られません。

この写真の撮影年はタム中将が第3軍団司令だった1964年4月から10月の間と思われ、その時期はちょうど軍上層部同士でクーデターが乱発されていた時期なので、その政変の中で制定され消えていった短命な徽章だったのかもと推測していますが、正確な事は何も分かりません。

グエン・バン・テュー中将の襟章

グエン・バン・テュー中将が軍事政権のトップにいた1967年頃にだけ着用している襟章です。

しかし、1969年発行の軍装規定書では、この徽章は「陸軍将官徽章」とだけ記載されています。

これでは着用例がテュー中将ただ一人、しかも1967年頃限定でしか見られない事と大きく矛盾します。

せっかく一次史料があるのに、それが現実と矛盾しているとか、勘弁してよ~

なおテュー中将は1965年にクーデターでグエン・カイン大将を追放し政権を握った軍事政権の長であった一方、国民および(西側)国際社会からの支持を得るには議会制民主主義と文民統制の形式が必要と考え、1967年には自ら軍を辞職し、一政治家に転身して、1963年のゴ・ディン・ジエム政権崩壊以来途絶えていた総統選挙を実施します。

その結果テューは総統に当選し、以後ベトナムは共産軍との激しい戦いを抱えながらも、同時にテュー政権の下で民主化と経済発展を進める「第二共和国」時代を迎えます。

2024年04月11日

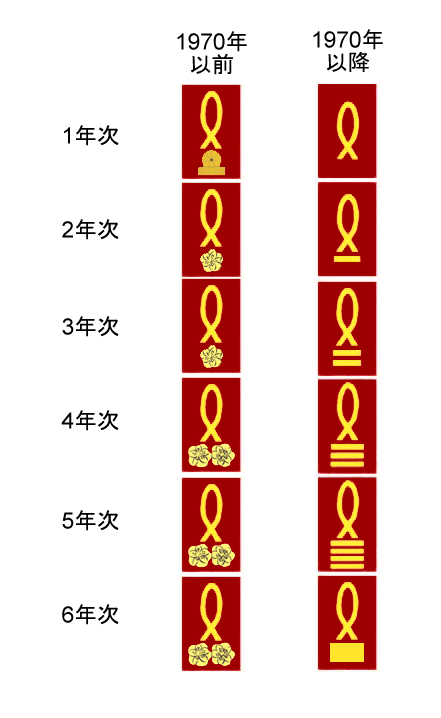

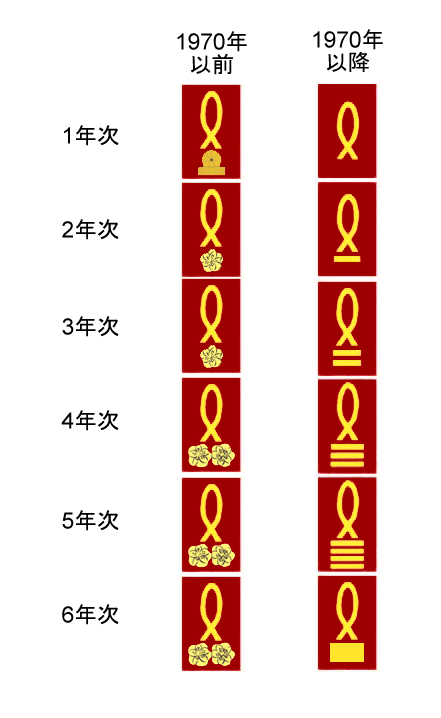

ベトナム軍衛生士官候補生の階級章

※2024年4月12日更新

ベトナム軍の軍医の卵、「衛生士官候補生(Sinh Viên Sĩ Quan Quân Y)」の階級章は、他の士官学校と同様に士官候補生を表すアルファ(通称「魚のフライ」)の意匠が用いられていますが、当時の写真ではそのアルファの下に追加される図柄には、ダラット国家武備学校のような金色の棒(通称「鍋の取手」)が付く場合と、(海軍を除く)士官と同様のボンマイ(別名マイヴァン, ホアマイ)の花が付く場合の2パターンが見られ、その使い分けについては長年把握できていませんでした。

▲左がボンマイのパターン、右が棒のパターンの例

特にボンマイは(海軍を除く)士官の階級章なので、それがまだ士官ではない士官候補生にアルファと一緒に使われているのは不可解でした。

そこで最近、SNSでベトナム軍ベテランに情報提供を呼び掛けたところ、核心に迫る情報をお寄せ頂くことが出来ました。

下の図はそれらをイラスト化したものです。

まず、アルファの下の図柄が2パターン存在したのは年代によるもので、同時に存在した訳ではありませんでした。

そして1970年までボンマイの階級章が使われた理由ですが、これは衛生士官候補生は他の士官学校の士官候補生と異なり、入学した時点で士官(准尉)扱いになるためでした。

例えばトゥドゥック歩兵学校やドンデー下士官学校の予備士官課程では9か月のカリキュラムを終え卒業する事でようやく准尉に任官しますが、衛生士官候補生は入学すると同時に准尉扱いとなり、准尉の給与を得ます。さらにその後すぐに少尉扱いに昇進し、4年次以降は中尉扱いとなるそうです。

なので衛生士官候補生は正式な将校でなないのにも関わらず、アルファと共に准尉・少尉・中尉の階級章を用いていました。

しかし1970年、総参謀部はこの衛生士官候補生独特の階級章制度を廃止し、ダラット等他の士官学校と同じ、棒で年次を示す制度に改めたそうです。

そして1970年の前後いずれの場合も、衛生士官候補生は6年間の医師課程(医師・歯科医・薬剤師コースに分かれる)を修了すると、医師免許を取得し、軍医(Sĩ Quan Y Sĩ=医師士官)となり、正式に中尉に任官します。

なお、医師養成にかかる莫大な学費は国が負担しているため、軍医になった者は一定期間軍での勤務が義務付けられており、その期間を満了するまで自らの意思で除隊する事は出来ませんでした。

この衛生士官候補生を養成した衛生学校そのものについて書き出すと長くなるので、また改めて記事にしたいと思います。

2024年04月01日

4か月ぶりの撮影会

春の陽気に誘われて、今年一発目の撮影会を行ってきました。

念願だったこの年代の海兵の軍装をようやく再現できました。

今回の全体テーマは1965年頃のベトナム共和国軍地方軍です。

みんなで撮った後は、私個人のコスプレ。

個人装備を使いまわして、1962~65年頃のベトナム海兵隊です。

迷彩服は先日記事にしたVMSもどきです。

この服が有れば、1965年の『南ベトナム海兵大隊戦記』はもちろん、1963年11月クーデターごっこだって出来ちゃいます。

撮影が終わって気付いたのですが、一日中日光を浴びていたせいで、みんな日焼けしちゃいました。

つい1週間前まで寒さに凍えて暖房を使っていたのに、こんなに急に暑くなるとは。

気温の変化に身体が付いていけないのか、撮影のあと二日連続で頭痛がしています。

2024年03月17日

左側テープ

※2024年3月17日更新

※2024年3月18日更新

※2024年3月23日更新

※2024年4月12日更新

※空挺部隊のみネームテープが左側に付きますが、今回テーマにするのは、通常の「右側にネームテープが付く場合」の左側の(名前ではない)テープについてです。

I. 公式な物

①教育隊

教育隊で訓練中の兵・下士官・士官候補生では、左胸にその教育隊内での受講生番号(Danh số Khóa sinh)*や教育隊・受講課程名が入ったテープが着用されました。

※学校での出席番号のようなもので、軍人としてのID=軍籍番号(Số Quân)とは異なる

例1:ダラット ベトナム国家武備学校

▲E24154は「士官課程第24期E中隊154番」の意

例2: クアンチュン訓練センター

▲A1B056は「クアンチュン教育隊A群第1大隊B中隊056番」の意

例3:ドンデー軍校および各訓練センター

▲部隊名は入らず受講生番号のみのパターン

例4:砲兵学校

▲CBSQは「Căn Bản Sĩ Quan(士官基礎)」課程の意と思われる。

②部隊独自に設定

基本的に教育隊以外で左側にテープが付く事はありませんが、稀に部隊毎に何らかの規定(役職)を左側テープで示す場合がありました。

しかしそれらは末端の部隊毎に独自に設定された物なので、資料が残っておらず、そのほとんどが詳細不明です。

▲地方軍将校の例

II. 非公式な物

以下は全て、兵士個人がアメリカ軍のスタイル(左胸の軍種テープ)を真似て自費でオーダーメイドした非公式な軍種テープの例です。個人が勝手に作った物なので、軍装としての意味は特にありません。また使用例も極めて稀です。

例1: TQLC: Thủy Quân Lục Chiến (海兵隊)

例2: HQVN: Hải Quân Việt Nam (ベトナム海軍)

例3: VNARMY: Việt Nam Army (ベトナム陸軍)

▲こちらは"ARMY"と英語表記になっているので、マニアによって「米陸軍付き通訳者と思われる」と解説される事があります。そうかもしれませんし、そうでないかも知れません。上で述べたようにこれら軍種テープは個人製作の非公式な物なので、テープと実際の役職を結びつける規定は何も存在しません。

例4: VNNAVY: Việt Nam Navy (ベトナム海軍)

▲こちらは米海軍PBR部隊に出向しているベトナム海軍軍人です。アメリカ人が理解できるよう"NAVY"と英語表記になっています。

例5: VIET NAM: Việt Nam (ベトナム)

▲こちらは軍種ではなく、単に国名=ベトナムとだけ書かれている、特に珍しい例です。

2024年03月06日

ベトナム海兵隊の歴代戦闘服

※2024年3月18日更新

※2024年11月28日更新

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

過去記事『ベトナム空挺の歴代戦闘服』の海兵隊版を作りました。

なお服のカットの名称については過去記事『ザーコップ:ベトナム海兵タイガーの分類』参照

1954年~1960年代初頭:仏軍TTA47系

1954年にベトナム海軍麾下の陸戦コマンド部隊として第1海軍歩兵大隊(後の海兵隊)が発足してからしばらくは、フランス連合期にフランスから供与されたTTA47系戦闘服が海兵隊で着用されました。

▲実物のTTA47/52軽量型上衣

1957~1963年頃:ザーコップ(1st/VMX)

1957年頃、海兵隊の制式迷彩として、ベトナム初の国産迷彩であるザーコップ(タイガーストライプ)が開発されます。服のカットは仏軍「TTA47/52型」が主でしたが、1958年頃には2ポケット「肩当て型」も登場しています。

1958~1965年頃:カーキ(オリーブグリーン)

陸軍と共通のカーキ(オリーブグリーン)作戦服です。裁断は「肩当て型」と、肩当てを排した「簡略型」があり、海兵隊では1960年代前半まで着用されました。

1962~1968年頃:ザーコップ(2nd/VMS)

1962年頃に登場したザーコップの新色バージョン(パターンは1stとほぼ同じ)です。「肩当て型」、「エポレット型」に加えて、1964年には「迷彩服型」も登場します。

1964~1969年頃:ホアズン(初期ERDL/インビジブルリーフ)

1948年に米軍ERDLで開発された迷彩パターンは、当の米軍で採用される事はなかったものの、その生地は1964年以降アメリカからベトナムへと輸出され、ベトナム軍空挺、レンジャー、海兵隊などのエリート部隊共通の迷彩服となりました。なお空挺、レンジャー部隊では「空挺型」が主でしたが、海兵隊では「迷彩服型」も散見されます。

1966年~?:ザーコップ(3rd/VMS亜種)

1966年には2nd/VMSのパターンを一部変更したザーコップ迷彩服が登場します。

※当時の写真では2ndと3rdは見分けづらいのですが、徽章の年代的に恐らく3rdと思われる写真

1967~1975年:ザーコップ(4th/VMD)

1967年にそれまでのVMS系ザーコップからパターンを大きく変更した4th/VMDが登場します。裁断は主に「迷彩服型」です。

1967~1970年頃:ホアズン(66年型ERDL/グリーンリーフ)

米軍は長年放置してきたERDL迷彩を1966年に改良し、自軍の熱帯戦闘服(TCU)に採用するとともに、1967年にはベトナム軍に供与する迷彩生地もそれまでのインビジブルリーフから、この新型(66年型)/グリーンリーフに切り替えます。裁断は主に「迷彩服型」です。

▲東京ファントム製レプリカ

1968~1975年:ホアズン(ベトナム国産ERDL/パステルリーフ)

ベトナム軍は1968年に米国製のERDL迷彩を国産化し、以後グリーンリーフはこの国産迷彩服/パステルリーフに更新されていきます。裁断は当初は「迷彩服型」で、1973年頃から「4ポケット」や「TCU型」も加わります。

1973~1975年:ザーコップ(5th/レイトウォーラージ)

1973年頃にはタイで生産された民生タイガーストライプの一種である「レイトウォーパターン」がベトナムに逆輸入され、ベトナム海兵隊の制式迷彩(5th)として広まりました。裁断は「迷彩服型」、「4ポケット」、「TCU型」のいずれも見られます。