2024年05月30日

エラーパッチ

※2024年6月1日更新

※2024年6月8日更新

ベトナム戦争期のベトナム共和国軍の部隊パッチの多くはシルク織り(所謂BEVO織り)製であり、機械で自動的に大量生産された物でした。

そしてこれらの中には稀に、貨幣のエラーコイン・エラー紙幣のように、エラー品のパッチが混入していたことが国内外のコレクターの方々が公開している情報から確認できます。

今回はそうしたエラーパッチの例を紹介いたします。(画像は全て引用です)

画像は左が正常、右がエラー品です。

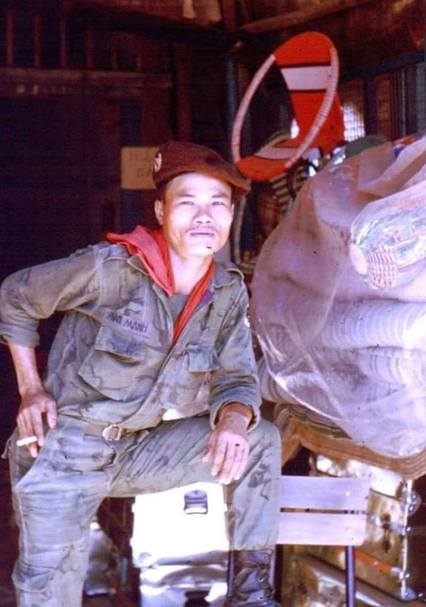

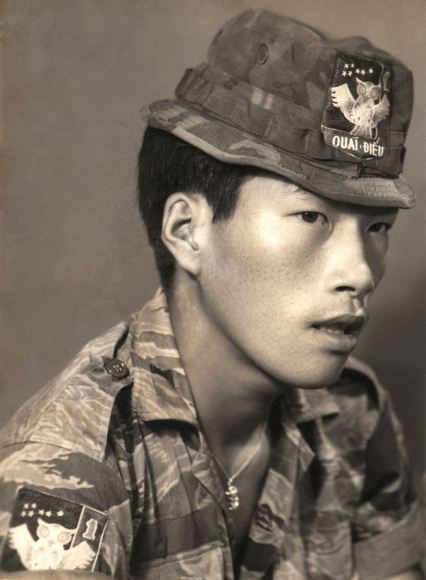

①陸軍レンジャー部隊(Dennis Kim氏コレクション)

見ての通り、完全に黒い糸が無くなっています。糸を機械にセットし忘れたか、織り出し中に糸が途切れてしまったようです。顔面蒼白でちょっと怖いです。

②海兵隊2ndタイプ(阮空挺氏コレクション)

こちらは黄色い糸がありません。

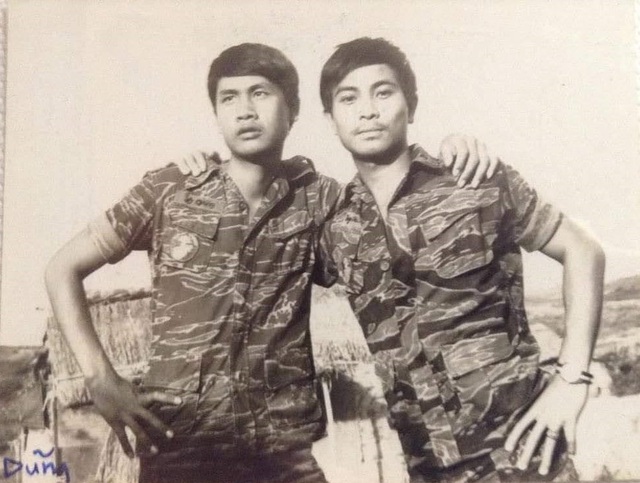

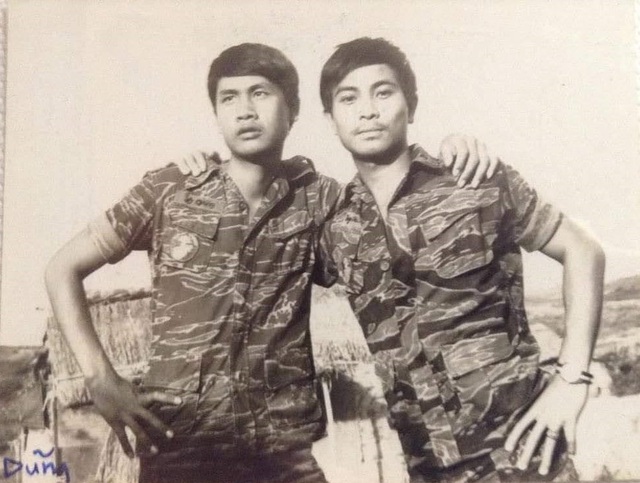

このパッチは実際に軍服に縫い付けられ着用されている例が確認されています。

▲1972年フエ

③陸軍第81空挺コマンド群(出典不詳)

このパッチは糸の入れ忘れではなく、黒と赤の糸を逆に機械にセットしてしまったようです。

このエラーパッチの画像はずいぶん昔からネット上で広まっており、一部のマニアがこれを実在する正式なデザインだと勘違いして紹介している例も見た事があります。

国家が細心の注意を払って作る貨幣ですらエラー品が出回るのですから、戦時中の軍隊のパッチでこのようなミスが発生する事自体は驚くに値しないでしょう。

ただし、元々エラー品だけあって現存するエラーパッチは極めて少ないので、これはこれで貴重な資料の一つと言えるかもしれません。

2024年02月14日

ラオスの黒虎

※2024年4月29日更新

※2024年6月8日更新

こちらは言わずと知れたベトナム陸軍レンジャー部隊のトレードマーク「黒虎(Cọp đen)」ですが、実はこれと同じデザイン、と言うかこのレンジャー部隊章がそっくりそのまま同時期のラオス王国軍でも使われていました。

使用していた部隊はラオス陸軍第4軍管区SGU(特別遊撃隊)です。

SGUは米国CIA・タイ国境警備警察PARUアドバイザーの指揮下にあるラオス王国軍所属の不正規コマンド部隊で、構成員はラオス領内の少数民族。第4軍管区SGUではブル族などのラオ・トゥン人が主でした。

ラオス陸軍では米軍式のSSI(左袖に部隊章縫い付け)の他に、部隊章を左胸ポケット上に着用する場合もあり、SGUでも同様の着用例があります。

上の写真の2枚に写っている、部隊章の上に付いているタブはこちらと思われます。

この部隊章は徽章だけでなく、基地内の装飾にも使われています。

また、それこそベトナム軍レンジャーを模倣しているかのごとく、ヘルメットへの黒虎のマーキングも見られます。(ただし黒虎マーキングのヘルメットはベトナム軍レンジャーでは野戦で使用されたが、ラオス軍SGUでは式典用の正装としてのみ使用)

そもそもベトナム軍とラオス軍どちらが先にこのデザインを作ったのか?

ベトナム軍でこの部隊章が制定されたのはレンジャー部隊が発足した1960年頃(遅くとも1961年)なのに対し、ラオス第4軍管区にSGUが発足したのは1967年、写真で着用例が確認できるのは今のところ1968年が最初なので、オリジナルはベトナム軍で間違いないと思います。

ではなぜSGUは他国の部隊章をそっくりそのまま採用したのでしょうか?

これも確たる情報は何もありません。しいて言えばラオスにとって南ベトナムは同じアメリカ傘下の同盟国であり、また第4軍管区はラオスで唯一南ベトナムと国境を接している軍管区でありますが・・・、これだけじゃ根拠が希薄です。何ならラオスにとってはベトナムよりも、同じタイ系民族のタイ王国の方がよっぽど深い関係にあります。(ラオス人諸国家は何百年にも渡ってシャム王国=タイと朝貢関係にあった)

なんか実はちゃんとした理由なんか無くて、単にたまたまベトナム軍レンジャー部隊章を知ったSGU幹部が、「それカッコいいじゃん!うちも使う!」と、他国のデザインである事なんか意に介さずパクっただけのような気がします。特にSGUは建前上はラオス軍所属ですが、実質的な指揮権はCIAにある民兵組織であり、構成員も低地ラオ族(ラオスの多数派民族)ではありません。そのためラオス軍としてのコンプライアンス意識は希薄であったと思われます。

という訳で、正確な事は何もわかりませんでした!いかがでしたか?

2023年12月09日

続・国家警察の赤ベレー

過去記事『不可思議な写真』の中で、マウタン1968(テト攻勢)時の写真には、ベトナム国家警察の迷彩服であるホアマウダット(クラウド)を着ているにも関わらず、ベレーは赤系色(陸軍空挺もしくはレンジャー)を被っている将兵の例が複数見られると書きました。

そして先日、その中の一人が特定できました。

下の写真の中央の人物は当時の国家警察総局総監グエン・ゴック・ロアン空軍少将で、その右側の赤ベレーの人物がグエン・トゥア・ズー(Nguyễn Thừa Dzu)陸軍中佐(当時少佐)です。

ズー中佐は元々、ダナンに駐屯する陸軍第11レンジャー大隊の大隊長でした。

この第11レンジャー大隊は1966年3月に発生した中央政府(グエン・バン・テュー政権)への大規模な反政府運動の際、テュー政権に反対する立場を取り、政府の統制から離反して反政府勢力の一部となってしまいます。このまま行けば再びの軍事クーデターに繋がりかねない事態を前に、テュー政権で国家警察総監を務めていたロアン少将(当時大佐)はダナンに赴き、直接ズー中佐の説得に当たります。その結果、ズー中佐は説得を受け入れ、第11レンジャー大隊は政府の指揮下に復帰。反政府運動は鎮静化され、テュー政権は崩壊をまのがれます。以後、ベトナムでは軍事クーデターにつながるような大きな政変は起こりませんでした。

その縁からか、ズー中佐は1966年中に、ロアン少将直属の第9警察管区司令に就任します。そのためマウタン1968(テト攻勢)では、サイゴン市街戦で指揮を執るロアン少将の傍らにズー中佐の姿が見られます。

このように、ズー中佐は国家警察に出向しているレンジャー将校なので、服は国家警察の迷彩服*1であるホアマウダットを着ていますが、同時にベレーだけは自身が所属するレンジャーの物を着用していた*2ようです。

※1:ホアマウダットは国家警察全体の迷彩服なので、主に使われるのは戦闘部隊である野戦警察隊だが、その他の部署でも必要に応じて着用される。

※2:通常、軍人が国家警察に出向した場合でも、ベレーは国家警察のもの(黒色)が着用される。ズー中佐のように原隊のベレーを被り続けるのは、あくまで自身の我がままを通した一部の将校のみ。

2022年01月10日

インシグニア縫い付け

祝日の今日、予定していた事が急にキャンセルに。暇を持て余した僕がやる事と言えば、やっぱり軍服いじり。

①黒豹中隊

フォクフン製レプリカその2、ベトナム陸軍第1歩兵師団『黒豹中隊(Đại Ðội Hắc Báo)』のベレー章とパッチを手持ちのベレーと迷彩服に取り付け。

▲ベレーはずいぶん昔から家にある裏地無しの謎のベレー

▲服は実物生地を再縫製したベトナム製リプロです。

長年、黒豹中隊のベレー章は、その存在は知られていたものの鮮明な画像が出回っておらず、(少なくとも僕の周りでは)詳細は謎に包まれていました。

ところが2019年に当時の鮮明な写真や、コレクター所有の実物の画像が広く知られるようになり、その翌年にはフォクフンがレプリカを発売するという驚くべき早さの展開がありました。

▲1971年のラムソン719作戦に際しラオス領内に出撃する黒豹中隊

②第1偵察中隊

次のイベントで着る予定の第1歩兵師団第1偵察中隊(Đại Ðội 1 Trinh Sát)の服も作り直しました。

(以前にも作ったけど、そのあと徽章を別の設定に付け替えていた)

▲服はヒューストン製TCUをベトナム軍2ポケット風に改造したものです。

▲1971年のラムソン719作戦に際しラオス領内に出撃する第1偵察中隊

黒豹中隊と第1偵察中隊はどちらも第1歩兵師団本部直属の精鋭部隊なので、よくベトナム人の間でも混同されますが、その役割は異なっています。

黒豹中隊はレンジャー部隊のような軽歩兵/コマンド部隊であり、まとまった戦力でヘリボーン強襲などを行います。

③レンジャー部隊

これまでレンジャー部隊の設定で使う服は、上のヒューストン改やドラゴン製など移り変わってきましたが、このEA製で最後にしたいと思います。

2021年05月22日

最近やった作業

人民自衛団ビニールバッジ

仲間内に配布するため、ベトナム共和国軍の指揮下にあった反共民兵組織『人民自衛団(Nhân Dân Tự Vệ)』のビニールバッジの自作レプリカを量産しました。

実物をスキャンし、印刷に適したデータに修正。プリンターで紙に印刷します。

ホームセンターで買ってきたビニールシートではさみ、縁をローラー型ホットシーラーで溶着。

今回初めてホットシーラーという道具を使いましたが、これ簡単そうに見えて意外と難しかったです。

接着部分に当てる時間が短すぎるとちゃんと溶着せず、長すぎると表面がグチャグチャに溶けたり、切断していまいます。

こうして出来上がったもの。左が実物、右が自作品。

当時の使用例

人民自衛団の服装は基本的に民生品の黒シャツ/スラックス、または黒アオババ/クアン(所謂ブラックパジャマ)なので、それらの服にこのバッジを付けるだけで簡単に再現できます。

ドラゴン製ホアズン迷彩服

先日買ったドラゴン製のホアズン(ERDL)迷彩服のボタンをクラッシファイド製ボタンに交換。

インシグニアの設定は、陸軍レンジャー部隊にしました。

赤いネームテープを付けたので第11,21,30,31,32,34レンジャー大隊のどれかという事になりますが、この服にはまだ軍団/レンジャー群を示す徽章は付けていないので、大隊も特定していません。(過去記事『レンジャー大隊識別色』参照)

レンジャー部隊は一つのまとまった部隊ではなく、各軍団の隷下に分散して配置される即応部隊でした。なので同じレンジャー部隊でも、サイゴンとフエでは、レンジャー大隊が所属する軍団/レンジャー群は異なります。

なので軍団パッチを付けるのは簡単ですが、付けてしまうとリエナクトの際にその服が着れる設定が限定されてしまうので、僕はこの服に関してはあえて軍団を特定しない事にしました。

海兵隊末期ザーコップ迷彩服作成開始

実物のベトナム海兵隊最終型ザーコップ(タイガーストライプ)迷彩服と同じ生地を使った民生ハンティングウェアが手に入ったので、これを素材にベトナム海兵隊迷彩服を自作しようと思います。

ジャケットはそのままベースに。ツナギは上下をバラして、下をパンツに、上側を生地取りにします。

目指すはベトナム戦争末期の1973~1975年頃に多く見られる、米軍TCU(ジャングルファティーグ)を模した裁断のタイプ。

大隊をどれにするかはまだ決めていません。

2020年07月05日

ベトナム共和国軍コマンド・特殊部隊の系譜

内容は過去記事とも重複しますが、図にしたら分かりやすいかなと思って、系図を作りました。

コマンド・特殊部隊黎明期の略史(1951年-1963年)

1951年

フランス防諜・外国資料局(SDECE)によるインドシナ平定作戦の一環として、フランス植民地軍内にインドシナ先住民から成るコマンド部隊『混成空挺コマンド群(GCMA)』が創設される。

1954年

フランスはディエンビエンフー失陥を機にベトミンとジュネーブ協定を結び、ベトナム国の領土の北緯17度線以北(北ベトナム)をベトミン政権(ベトナム民主共和国)の領土として承認。ベトナムは南北に分断され、北ベトナムに駐屯していたフランス連合軍および約100万人の北ベトナム難民が17度線以南のベトナム国領(南ベトナム)領に避難する。

1955年

ベトナム国首相ゴ・ディン・ジエムが無血クーデターを決行し、国長バオダイ(保大帝)を追放。ベトナム共和国の成立、フランス連合からの脱退を宣言。

1956年

南ベトナムに駐屯していた最後のフランス軍部隊の撤退が完了し、フランス軍の各施設はベトナム共和軍に引き継がれる。

ベトナム共和国軍内にコマンド・特殊部隊の創設を計画していたジエム総統は、特殊作戦を統括する『総統府連絡局(Sở Liên lạc Phủ Tổng thống)』を創設。

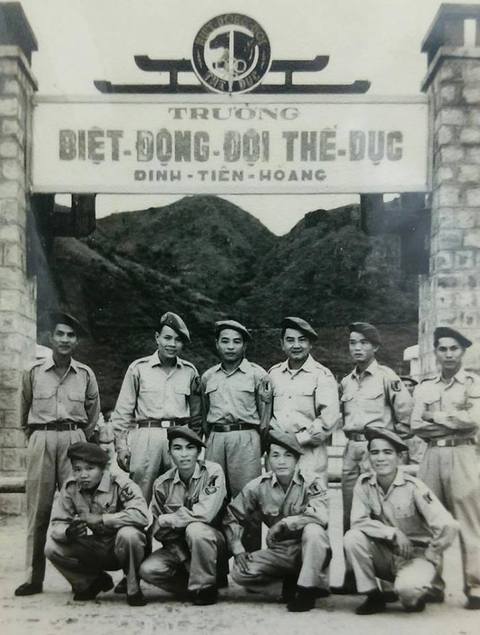

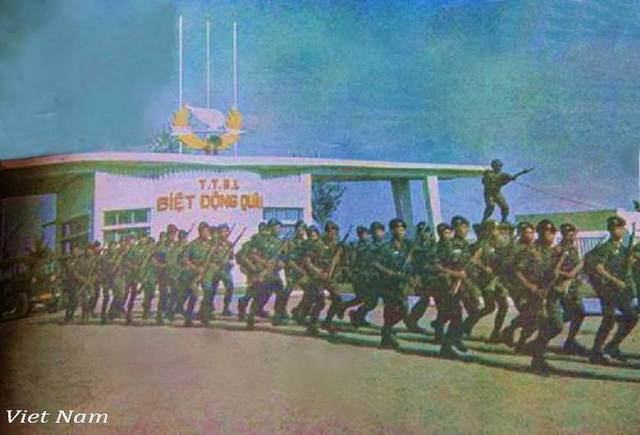

総統府連絡局および米軍ベトナム軍事支援顧問団(MAAGベトナム)は、カインホア省ニャチャン市ドンデーに位置していた旧フランス軍GCMA基地を改装してベトナム軍初の本格的なコマンド訓練センター『ディンティエンホアン 体育・コマンド学校 (Trường Biệt đông đội Thể dục, Đinh Tiên Hoàng)』を創設。

▲ディンティエンホアン 体育・コマンド学校の正門(1956-1957年頃)

この学校が、ベトナム戦争で多大な活躍をしたベトナム軍コマンド・特殊部隊の始まりの地となる。

『ディンティエンホアン(丁先皇)』はベトナム最初の中国からの独立王朝である丁(ディン)朝の建国者の名から。

1957年

ディンティエンホアン・体育コマンド学校が『ドンデー訓練センター(Trung tâm Huấn luyện Đồng Đế)』に改称。

同年11月、ドンデー訓練センターでのコマンド訓練を修了した58名によって、ベトナム陸軍初の特殊部隊『第1観測隊(Liên đội Quan sát Số 1)』が編成される。

1958年

第1観測隊は規模を拡大し、『第1観測群(Liên Đoàn Quan sát Số 1)』に改称。

同年10月、第1観測群内に、対ゲリラ軽歩兵部隊『レンジャー(Biệt Đông Đội)』小隊が発足。

1959年

BĐĐ小隊を除く第1観測群が『第77群(Liên Đoàn 77)』に改編。

1960年

BĐĐ小隊が拡大され、『レンジャー部隊(Biệt Động Quân)』が発足。特殊部隊(総統府連絡局)から独立した兵種として共和国軍総参謀部の指揮下に移管される。

同年4月、総統府連絡局は『地理開拓局(Sở Khai thác Địa hình)』に改称。

1961年

地理開拓局内に、水陸両用作戦タスクフォース『シーコマンド(Biệt Hải)』が発足。

同年、アメリカCIAおよび特殊部隊によるCIDG計画開始。『民間戦闘隊(Dân Sự Chiến Đấu)』発足。

1963年

地理開拓局内に第31群(Liên Đoàn 31)創隊。間もなく第77群・第31群が統合され、『特殊部隊(Lực Lượng Đặc Biệt)』が発足。

同年11月、軍事クーデターによりジエム政権が崩壊。ジエムの直接指揮下にあった地理開拓局および特殊部隊は解体される。

同年末、旧特殊部隊で対北工作を担当していた『北方部(Sở Bắc)』を基に、総参謀部直属の特殊工作機関『開拓局(Sở Khai thác)』が発足。シーコマンドも開拓局へ編入。以後国外工作は開拓局(後のNKT)の担当となる。

特殊部隊も総参謀部直属機関として再建されたが、これ以降は国内作戦のみを担当する。

これ以降については、以下の過去記事をご参照ください。

2020年06月22日

BĐQヘルメットの変遷

ベトナム陸軍レンジャー部隊(BĐQ)と言えば、ヘルメットに描かれた部隊のシンボル『黒虎*』の顔が印象的ですが、部隊の歴史全体を通して見ると、実はあの黒虎ペイントは一時的なものでした。今回はレンジャー部隊が使用するヘルメットの変遷を紹介します。

※『黒虎』について

英語では『Black Tiger (黒虎)』と呼ばれますが、僕はこの記事を書くまで長年、「どう見たって虎じゃなくて黒豹じゃん。どうせアメリカ人が豹と虎を誤訳したんだろう」と思い、あえて『黒豹』と呼んできました。しかし今回改めて調べてみたら、ベトナム語表記も同じく『Cọp đen (黒虎)』でした。なんでも黒虎は古くから中国・ベトナムの伝説に登場する神聖な生物であり、現実にもメラニン色素の異常により全身の毛が黒くなる虎が稀に存在するそうです。ベトナム軍に関する記述において「英語は信用できない」という思い込みが強すぎましたね。いや、お恥ずかしい。素直に反省します。

中国で生まれた黒虎の赤ちゃん。よく見ると薄っすら縞模様があります。

さて、以下本題のBĐQのヘルメットを、大きく4つの時期に分けて解説します。

①1958*-1962年頃:ペイント無し

特別な塗装の無い、M1系ヘルメットを着用。

ただしこの時期は作戦中もベレーが主に着用され、ヘルメット使用例は僅か。

撮影:1962年5月

※独立した兵種(Binh Chủng)としてのBĐQの設立は1960年だが、BĐQの前身の『BĐĐ (Biệt Động Ðội)』小隊は1958年に発足した。

②1962-1964年頃:迷彩ペイント期

1962年下旬からヘルメットに迷彩塗装が始まる。(1962年9月にレンジャー中隊が特別大隊に拡大した事に関係か?)

ただし無塗装のままや、ベレー着用も多い。

撮影:1962年10月

③1965-1971年頃:黒虎ペイント期

1965年初頭から、迷彩ペイントに加えて、レンジャー部隊のシンボルマークである『黒虎』のペイントが、多くのレンジャー大隊で始まる。

Newswek 1965年2月掲載

ただし部隊によっては迷彩ペイントのみや無塗装、パラシュート迷彩生地改造ヘルメットカバーの着用が続く。

また1968年からは、先に海兵隊で導入されていた米軍リバーシブルヘルメットカバーの使用がBĐQを含む陸軍部隊にも広がる。

撮影:1968年

④1971-1975年頃:黒虎ペイント廃止

1971年頃に黒虎ペイントが廃止され、以後は迷彩塗装や各種ヘルメットカバー使用のみとなる。

撮影:1971年1月

また1972年以降は空挺部隊・海兵隊と同様に、ベトナム国産リーフ迷彩ヘルメットカバーの支給が進む。

撮影:1973-1975年頃

このように、BĐĐ時代から数え17年間存在したレンジャー部隊の歴史のうち、黒虎ペイントが行われていたのはその1/3ほどの約6年間のみ。しかもその期間中も黒虎ペイントを行っていない、またはカバーを被せているため見えない部隊は幾つもありました。

ヘルメットの黒虎ペイントに関しては、僕が2016年に米国カリフォルニア州の『ベトナム共和国軍史資料館(Museum of History of the Republic of Vietnam Armed Forces)』を訪問した際に、元レンジャー将校の方からもお話を伺いました。

タン・テュウ・タイ中尉(写真中央)は戦時中、第9レンジャー大隊で中隊長を務めていましたが、黒虎ペイントについては

「あのペイントは嫌いだ。ただの良い的だった。あれのせいで兵士が大勢死んだ」

と嫌悪感を露わにしていました。

1960年代中盤まではレンジャー部隊の任務は国内のゲリラ掃討が主だったため、黒虎ペイントは戦意高揚や威嚇のためにあえて目立つよう塗られていたのでしょうが、60年代末からは共産軍の組織・武装が一層強化され本格的な戦争に突入していったため、タイ中尉の証言のように、ただ目立つだけの黒虎ペイントは現場の兵士から忌諱されるようになり、70年代には完全に廃止された模様です。

おまけ話

実はタイさん、レンジャー将校になる以前は空軍パイロットだったという異色の経歴の持ち主です。

タイさんは少年時代から飛行機が好きで、成長するとパイロットを目指して士官学校に入学し、苦学の末に晴れて空軍のO-1観測機パイロットとなります。

しかしタイさんのお母さんは、息子がパイロットという危険な仕事をする事に猛反対しており、終いには「パイロットを辞めないなら私が自殺する!」と大騒ぎになったそうです。

タイさんは泣く泣くパイロットの職を辞しましたが、一度将校として祖国に忠誠を誓った身である以上、戦時下に自分の命を惜しんで軍を去るという事はどうしても出来ず、タイさんは空軍から陸軍へと転属を願い出ます。その後タイさんはレンジャー課程を修了し、陸軍レンジャー将校として再出発する事となりました。

危険だからとパイロットを辞めさせた息子が、さらに危険なレンジャー隊員になった事で、お母さんはまた「自殺してやる!」と大騒ぎを始めましたが、今度ばかりはタイさんも折れる訳にはいかず、必死の説得の末、なんとかレンジャーで働く事を認めさせたそうです。

戦争だけでも大変なのに、そんな苦労まであったんですね。『人に歴史あり』とは言いますが、こんな話が聞けるとは思ってもみなかったです。アメリカまで足を運んだ甲斐がありました。

2020年06月13日

続・迷彩ヘルメット

※2020/6/24訂正

うん、確かにコントラストを下げるためにスプレーのスモークを使いまくったせいで、上からクリアーを塗った感が出過ぎています。

仕方ありません。また新しく作り直します。

けど、せっかく作った今回の迷彩ヘルメット。また塗装をはがして実験台にするのはもったいない。

実はこのように厚くクリアーを塗った迷彩ヘルメットは、当時も存在しました。

マウタン1968(テト攻勢)では、レンジャー隊員の多くが、迷彩模様の上にクリアーを吹いていると思しき光沢感のあるヘルメットを着用しています。

なので空挺用としてはボツになったこのヘルメットを、レンジャー部隊仕様に変える事にしました。

レンジャー部隊の象徴である黒豹黒虎マークを、タミヤのアクリル塗料で筆塗り。

なお、上の使用例写真のように、60年代末になると黒豹黒虎の背景にある白い星は省略されている事も多いので、今回はそれに倣って星は描いていません。

当時、レンジャー隊員候補生たちは、ドゥックミー レンジャー訓練センターでのレンジャー訓練課程を開始する際にヘルメットの黒豹黒虎の左目に黒目を塗り、その後辛い訓練を耐え抜きレンジャー課程を修了すると、部隊配属を祝して右目を塗ったそうです。(嘘です)

最期に、上書きした黒豹黒虎マークだけが浮き上がらないよう、トップコート(光沢)で仕上げ。

思い付きでやった割には、上手くいきました。

2020年05月30日

SOME SUNNY DAY その1

※2020/6/24訂正

ついに十年来の念願だった服が出来上がったので、着用して写真撮影。

1965~68年ごろのベトナム陸軍第4軍団BĐQ(レンジャー部隊)です。被服・装備の制作記↓

かつての持ち主は、山本さん。

この水筒の過去は一切不明ですが、日本人の名前があるという事は自衛隊?

いや案外、単なるサバゲーマーやミリタリー好き登山部員だったりして。

こういう趣味ですから、中古の軍装品を実際に使用する事には慣れていますが、こうして名前(しかも日本人)が書いてあると、なんだか相手の事を想像してしまいますね。

違う時代を生きた見知らぬ人との、時空を超えた間接キッス。こんな事が平気で出来るようになってしまうのも、軍装趣味の恐ろしさの一つです。

2020年05月17日

ステホ12

服全体を縫製している糸が、かなり黄色が強めの黄緑色なのです。

付け替えたポケットは普通のオリーブグリーン色の色を使ったので、糸の色が合っていません。

なので、このオリジナルの黄緑色の糸をオリーブグリーンに塗っていきます。

まず初めに、オリーブ色の布用染色ペンという物を買って塗ってみたのですが・・・

う~ん、思ったよりインクの色が明るくて、ただの黄緑色にしかなりません。送料込みで400円くらいしたけど、失敗です。

次に思いついたのが、油性マーカー。探したところオリーブグリーン色というのはありませんでしたが、緑と茶色があるので、「この2色を重ねて塗ればオリーブグリーンになるんじゃね?」という思い付きで2本買ってみました。

結果は・・・なんか小汚い緑色か茶色になっただけ。大失敗です。

こうして、もう糸を塗るのは無理だと諦めたので、一度付けたポケットを取り外して、ポケットを縫う糸の方を服本体に合わせて黄色っぽい糸に変え、縫い直しました。

こうして見ると、違和感はあまりないので、これにて改造は完了としたいと思います。

最初はこの服を隠しボタンの「空挺型」に改造しようと構想していたので、そこから考えると妥協に妥協を重ねた末の産物ですが、なんとか着れる状態になっただけでも良しとしましょう。

なお前回載せた時点では、この服には赤地に黒文字のネームテープを付けていましたが、その後あらためてレンジャー部隊のネームテープについて検証したところ、逆によく分からなくなってきたので、ネームテープは外しました。

・黄色は肩のタブでは見られるものの、ネームテープでの使用例は見られない

・この一覧には当てはまらない白色やオリーブグリーン色も前線では使用されている

・テープのみで名前が印字・刺繍されていない事が多い

など色々疑問が湧いてきてしまいした。

僕は、ベトナム軍装の考証間違いのほとんどは、よく分からないままインシグニアを余計に付けてしまう事によって起こると考えているので、そうならないよう、現段階では大隊色のテープは付けない事にしました。

今後も研究を続け、考証的に確信が持てるようになったら、改めて取り付けたいと思います。

2020年05月04日

ステホ8

パンツがあるという事は、当然上着もあります。

上着も、改造ベースは民生品のハンティング用迷彩服です。

しかし上着はパンツほど一筋縄では行きません。

当時、ベトナム軍の初期ERDL迷彩服上衣の多くは、1962年頃にブラッドケーキ迷彩服の裁断として登場した隠しボタン2ポケット(名付けて空挺型)で生産されていました。

空挺型はその名の通り、ベトナム陸軍空挺部隊で始まった裁断ですが、初期ERDL迷彩の場合は空挺に限らず、レンジャー部隊でも空挺型が一般的でした。

しかしこの裁断をハンティング用迷彩服からの改造で再現するのは非常に困難なのです。

既にボタンホールが開いてしまっているので、これを隠そうと前合わせを内側に織り込んでも、今度は襟の形が変になってしまいます。

なので泣く泣く空挺型は諦めて、もっと作りやすい裁断の服を再現する事にしました。

割合的には少ないものの、レンジャー部隊ではカーキ作戦服と同じ2ポケット簡略型の初期ERDL迷彩服の使用例もちらほら見られるので、今回はこの裁断っぽく改造していきます。

はい、下側のポケットを外して形を小さくして胸に縫い付けてほぼ出来上がり。

別に、楽をしたかった訳ではないのです。作れるものなら空挺型を作りたかったです。でも今の僕の技術ではこれが限界でした。

あとはボタンとインシグニアを付けて、ちょいとした加工をすければ完成なのですが、実は前回パンツを作った時に、ボタン付け糸を使い果たしてしまいました。

無くなったからと買いに行っていたら、この数日間家に籠っていた意味が無くなるので、ボタン付けは後回しにして、先にインシグニアを付けていきたいと思います。

2019年11月03日

偵察中隊/ベトナム軍LRRP

※2019年11月3日更新

※2019年11月24日更新

これまでも、ベトナム共和国軍の一般部隊(主に陸軍)には、特殊部隊とは別の、アメリカ陸軍のLRRPに倣った偵察中隊(Đại Đội Trinh Sát)が存在していたとちょいちょい書いてきましたが、あらためて記事にまとめてみました。

ただし、これら偵察中隊に関する詳細な資料は乏しく、未解明な部分もかなり多いです。今回の記事は、あくまで今私が把握している範囲での情報になりますので、実際にはもっと多くの偵察中隊が存在していたはずだと思います。

現在把握できている偵察中隊一覧

【歩兵師団本部付き】

全ての歩兵師団に師団本部付きの偵察中隊が存在。

第1歩兵師団 第1偵察中隊

第2歩兵師団 第2偵察中隊

第3歩兵師団 第3偵察中隊

第5歩兵師団 第5偵察中隊

第7歩兵師団 第7偵察中隊

第18歩兵師団 第18偵察中隊

第21歩兵師団 第21偵察中隊

第22歩兵師団 第22偵察中隊

第23歩兵師団 第23偵察中隊

第25歩兵師団 第25偵察中隊

【連隊本部付き】

全ての連隊が保有したかは未確認なものの、少なくとも歩兵師団内の以下の連隊には連隊本部付きの偵察中隊が存在した。

第1歩兵師団 第51連隊 偵察中隊

第52連隊 偵察中隊

第2歩兵師団 第4連隊 偵察中隊

第3歩兵師団 第56連隊 偵察中隊

第57連隊 偵察中隊

第5歩兵師団 第8連隊 偵察中隊

第7歩兵師団 第11連隊 偵察中隊

第9歩兵師団 第15連隊 偵察中隊

第16連隊 偵察中隊

第18歩兵師団 第48連隊 偵察中隊

第52連隊 偵察中隊

第21歩兵師団 第32連隊 偵察中隊

第22歩兵師団 第40連隊 偵察中隊

第42連隊 偵察中隊

第47連隊 偵察中隊

第23歩兵師団 第44連隊 偵察中隊

第45連隊 偵察中隊

第25歩兵師団 第46連隊 偵察中隊

【空挺師団】

空挺師団では3個の旅団本部に各1個の偵察中隊が存在した。

空挺師団 第1空挺旅団 第1偵察中隊

第2空挺旅団 第2偵察中隊

第3空挺旅団 第3偵察中隊

【海兵師団】

海兵師団では、師団本部付きと、4個の旅団本部に各1個の偵察中隊が存在した。

海兵師団 偵察中隊(師団本部付き)

第147海兵旅団 第147偵察中隊

第258海兵旅団 第258偵察中隊

第369海兵旅団 第369偵察中隊

第468海兵旅団 第468偵察中隊

【レンジャー部隊】

レンジャー部隊では、全てのレンジャー群が保有したかどうかは未確認なものの、少なくとも以下の群本部に各1個の偵察中隊(長距離偵察中隊)が存在した。

第4レンジャー群 第4長距離偵察中隊

第6レンジャー群 第6長距離偵察中隊

第7レンジャー群 第7長距離偵察中隊

第12レンジャー群 第12長距離偵察中隊

第14レンジャー群 第14長距離偵察中隊

第15レンジャー群 第15長距離偵察中隊

第21レンジャー群 第21長距離偵察中隊

第22レンジャー群 第22長距離偵察中隊

第23レンジャー群 第23長距離偵察中隊

第24レンジャー群 第24長距離偵察中隊

第25レンジャー群 第25長距離偵察中隊

第31レンジャー群 第31長距離偵察中隊

第32レンジャー群 第32長距離偵察中隊

第33レンジャー群 第33長距離偵察中隊

※偵察部隊の部隊名は「偵察(Trinh Sát)」という表記が一般的ですが、レンジャーのみ「長距離偵察(Viễn Thám)」となっています。

【第81空挺コマンド群】

第81空挺コマンド群は1960年代後半にプロジェクト・デルタを実行していた特殊部隊(LLĐB)第81空挺コマンド大隊を、1970年8月のLLĐB解散後に再編成した部隊であるため、かつての「デルタ偵察チーム(Toán Thám Sát DELTA)」は第81空挺コマンド群内に「偵察中隊」として統合され、引き続き偵察任務に当たった。なお偵察中隊への統合後も、部隊の通称としては「デルタ偵察チーム」が用いられた。また偵察中隊は1975年、部隊再編に伴い「第815部隊」に改称される。

第81空挺コマンド群 偵察中隊/第815部隊(通称デルタ偵察チーム)

※この記事は特殊部隊以外の偵察部隊についてのまとめであり、LLĐB時代のデルタ偵察チームについては今回は触れませんが、1971年以降の第81空挺コマンド群は空挺師団や海兵師団と同じ「統合予備部隊(総参謀部直属の即応部隊)」に含まれるので、再編後の偵察中隊のみ記載しています。

偵察中隊の写真・映像

最初に、偵察中隊に関する資料は少ないと書きましたが、実際に彼ら偵察隊員が写っている写真・映像資料はもっともっとレアです。

僕が今まで見付けられたのは、以下の部隊だけです。

第1歩兵師団第1偵察中隊(1971年ケサン基地, ラムソン719作戦)

第22歩兵師団内の偵察隊員(中隊不明)

空挺師団の偵察隊員(1970年, 旅団/中隊不明)

海兵師団の偵察隊員(旅団/中隊不明)

※左胸に米軍MACVリーコンドースクール修了章を着用している事に注目

レンジャー部隊の長距離偵察隊員(群/中隊不明)

長距離偵察訓練と資格証

長距離偵察証(Chứng chỉ Viễn Thám)は、ドゥックミー レンジャー訓練センターにおける長距離偵察(Viễn Thám)課程を修了した者に与えられる資格証です。この訓練はレンジャーのみならず、この記事で紹介した歩兵師団や空挺、海兵隊など、特殊部隊を除く*ベトナム共和国軍の各偵察中隊の隊員候補たちが受講する、偵察要員の登竜門でした。ちなみにこの資格を取得すると、毎月600ドンの資格手当が支給されたそうです。

ドゥックミー レンジャー訓練センター付きの米軍アドバイザー向けに作成された1968年当時のカリキュラム

英語表記"Long range reconnaissance patrol course"が長距離偵察課程(Khóa VIễn Thám)です。

これによると訓練期間は5週間、計419時間のカリキュラムで、内訳は以下の通りです。

・戦術 235時間

・総合課題 161時間

・武器及び破壊 23時間

(139時間の夜間訓練を含む)

フェーズ1(16日間):基礎課程、総合課題講習

フェーズ2(11日間):湿地野営、ジャングル・山岳野営

フェーズ3(8日間) :戦術航空機動作戦(5日間)、最終筆記試験および体力テスト、卒業式(3日間)

※レンジャー訓練センターの説明では特殊部隊(NKTやLLĐB)もこの訓練を受講したとされていますが、これらの特殊部隊ではそれぞれの訓練センターで独自の偵察・コマンド訓練を行っているため、わざわざ全員がレンジャー訓練センターに出向いて同じような訓練を繰り返す意味は無いように思えます。当時の写真でも特殊部隊員がこの長距離偵察証を着用している例はかなり少ない(私はほとんど見た記憶がない)ので、おそらく実際に受講したのはごく一部の兵士だけだったと思われます。

ベトナム陸軍ドゥックミー レンジャー訓練センター正門(TTHL BĐQ ở Dục Mỹ)

なお1960年代、レンジャー訓練センターはカインホア省ドゥックミーとハウギア省チュンホアの2カ所に存在しており、長距離偵察課程はドゥックミーで行われていました。チュンホアは第3、第4軍団所属のレンジャー部隊に追加の訓練を行う補助的な訓練センターであり、さらに1968年には閉鎖されたそうです。

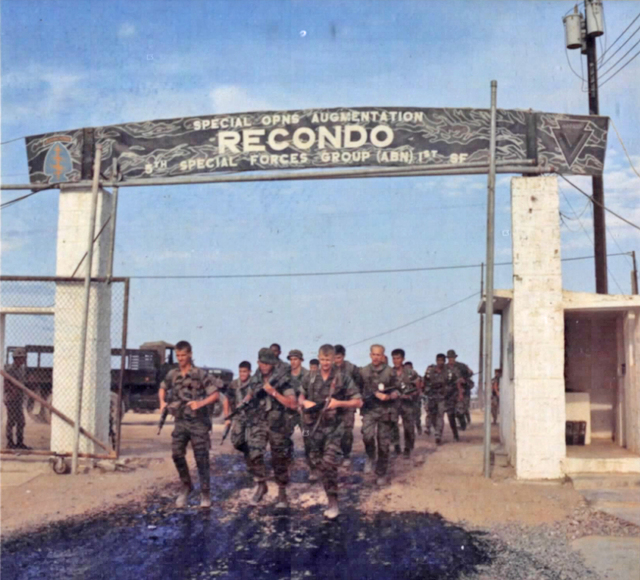

アメリカ軍MACVリーコンドースクール

MACVリーコンドースクール正門(1969年)

先に挙げたベトナム軍偵察中隊の多くは、米陸軍における長距離偵察パトロール(LRRP・LRP)部隊の成功を受け、これを手本として組織されたものですが、この本家米軍LRRPのチームリーダーを育成したのが、グリーンベレーが運営するMACVリーコンドースクールでした。上記のレンジャー訓練センターにおける長距離偵察課程も、概ねこのリーコンドースクールのカリキュラムに倣ったものです。

このMACVリーコンドースクールではアメリカ兵の他にも同盟軍兵士、特に上記のベトナム軍各偵察中隊からの研修生を多数受け入れており、訓練を終えた者はその修了章を軍服に身についている例が見られます。(海兵師団偵察隊員の写真参照)

MACVリーコンドースクール修了章

リーコンドースクールでグリーンベレーの指導による偵察訓練を受講するベトナム陸軍第1歩兵師団第51連隊偵察中隊の隊員

同ベトナム陸軍第2歩兵師団内(中隊不明)の偵察隊員

※両部隊とも、米軍SOGで開発されたSTABOハーネスを装備している事に注目

Posted by 森泉大河 at

16:07

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│BB/歩兵│SF/グリーンベレー│TQLC/海兵隊│ND/空挺│BĐQ/レンジャー│組織・編成

2019年03月08日

続・右袖のパッチについて

過去記事『右袖のパッチについて』で、僕は「右袖にパッチを付ける部隊は私の知る限り、BĐQ(レンジャー)、TQLC(海兵隊)、そしてLĐ81 BCND(第81空挺コマンド群)の三部隊に限られていました。」と書きましたが、その後、他の部隊でも右袖パッチの使用例が見つかりましたので、前回書き忘れていた事も含めて、改めて記事にさせて頂きます。

BĐQ-BP (国境レンジャー)

前記事の中の『謎の組み合わせ』の項で、私はLLĐB(特殊部隊)パッチをつけているBĐQ隊員は、1960年代にCIDGキャンプを担当していた元LLĐB隊員であり、1970/1971年にBĐQ-BP(国境レンジャー)に部隊ごと転属したのではと推測しましたが、一方で写真は軍病院の慰問コンサートで撮影されたものであり、退役した傷痍軍人だから過去の所属部隊のパッチを自由に付けていたのであろうと結論しました。

しかし先日、新たに右袖にLLĐBパッチを付けたBĐQ隊員の写真がフォーラムに投稿されました。今回は傷痍軍人ではなく現役の将校のようです。

▲右袖にLLĐBパッチをつけているBĐQ隊員の例

そこでも当然、なぜBĐQ隊員がLLĐBパッチを身に着けているのか議論になりましたが、これについて複数のベテラン、研究者の方々から、先の病院の写真に関する僕の推測と同様の見解、つまりこの人物はかつてCIDGキャンプを指揮していたLLĐB隊員であり、その後CIDGキャンプがBĐQ-BPへ改編されると、CIDG部隊と一緒にBĐQに転属したのだろうという意見が示されました。

つまり、右袖のLLĐBパッチは傷痍軍人であるかないかに関係なく、元CIDG付きLLĐBだったBĐQ-BP所属者はLLĐBパッチを右袖に付ける事があったと言った方が良さそうです。(ただし軍装規定に則ったものではなく、あくまで個人的に身に付けているだけと考えられます)

ちなみに、1973年中頃に行われたBĐQの組織再編で、元CIDG部隊である事を示す「国境レンジャー大隊(TĐ BĐQ-BP)」という部隊名は廃止され、BĐQ内の全ての大隊の部隊名は「レンジャー大隊(TĐ BĐQ)」で統一されます。なお部隊番号については国境レンジャー時代から変更ありません。

例)

第2軍団特殊部隊 プレイメ キャンプストライクフォース (1960s-1970)

↓

第2軍団レンジャー 第82国境レンジャー大隊(1970-1973)

↓

第2軍団レンジャー 第24レンジャー群 第82レンジャー大隊(1973-1975)

軍団特殊部隊本部の高級将校

別の人物の写真でも右袖にLLĐBパッチが付いている例がありましたが、こちらの軍服の左袖に付いているのは軍団パッチなので、この人物の所属は軍団本部という事になります。

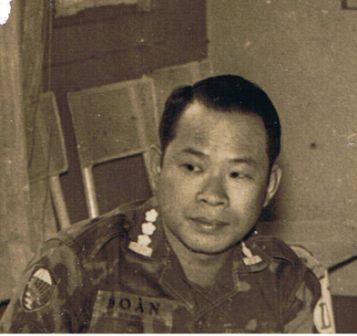

▲右袖にLLĐBパッチをつけている軍団本部所属者の例。グエン・ホップ・ドアン大佐

この場合、この二つのパッチの組み合わせは各軍団本部内の特殊部隊本部(LLĐB C1~C4本部)所属者を意味していると考えていいと思います。なのでこのドアン大佐の例で言えば、所属はLLĐB C2(第2軍団特殊部隊)本部となると思われます。また使用例もドアン大佐くらいしか見当たらないので、他にいるとしても、全国に4人しかいない各軍団の特殊部隊本部司令官のような高級将校のみだったと思われます。

となると特殊部隊と同様に各軍団本部内にあるレンジャー本部司令官も同じように左袖に軍団パッチ、右袖にBĐQパッチが付いても良さそうな気がしますが、そういった例はいまだ発見できていません。(そもそもこの右袖LLĐBパッチが規定から外れた付け方なので、レンジャーでも同じはずと考えるのが間違いかも知れませんし)

歩兵師団の高級将校

こちらは歩兵師団所属者が右袖に軍団パッチを付けている例で、比較的よく見ます。

▲右袖に軍団パッチをつけている歩兵師団将校の例。第2軍団第23歩兵師団長ルー・ラン准将(1965年当時)

右袖の軍団パッチの意味としては、レンジャー部隊でも見られるように、自分の所属している部隊(師団)を統括している軍団本部のようです。ただし、兵卒でも個人的に軍団パッチを着用しているレンジャーとは異なり、歩兵師団における軍団パッチ着用例は師団長や連隊長といった高級将校限定だったようです。

なお軍団と歩兵師団、レンジャー本部、特殊部隊C本部の関係についてはこちらのベトナム共和国軍地上戦闘部隊の構成概念図(1968)を参照

歩兵師団隷下の騎兵大隊

こちらも極めて稀な例ですが、左袖に歩兵師団、右袖に騎兵大隊パッチが着用されている写真があります。

▲右袖に騎兵大隊パッチをつけている装甲騎兵隊員の例(おそらく第25歩兵師団第10騎兵大隊)

まず基本的に、騎兵隊員が騎兵大隊のパッチを付ける位置は99%左袖です。ただし、歩兵師団の隷下にある騎兵大隊では左袖に大隊の所属する歩兵師団のパッチを付ける例自体は稀に見られます。しかしその場合も、大隊パッチは胸ポケットに付けるのが普通であり、右袖に大隊パッチを付けるのは例外中の例外だと思います。

2019年3月8日追記

ĐPQ(地方軍)

ĐPQ(地方軍)でも右袖に軍団パッチを付けている例が見つかりました。

▲右袖に軍団パッチをつけている地方軍隊員の例

まず地方軍が右袖にパッチを付けている事自体が極めて珍しいのですが、さらにそのパッチが軍団(第2か第3軍団っぽい)なのが驚きです。なぜならレンジャーや歩兵師団とは異なり、地方軍は軍団には属していなかったからです。

各軍団は全国4つの軍管区(1970年以前は「戦術地区」)をそれぞれ管轄していた為、軍団と戦術地区/軍管区は実質的に同じものと扱われる事も多々もありますが、正確に言うと組織も役割も別物です。軍団はその名の通り軍(正規軍)の編成単位であった一方、戦術地区/軍管区とは地方軍、国家警察、民兵組織、PRU等の地方部隊の指揮権を持つ地方行政府の区域分けでした。従ってその本部部隊章も別々であり、軍団は丸にローマ数字、軍管区は八角形にアラビア数字が入っていました。(1970年以前の戦術地区の時代は六角形だったという情報もありますが、資料不足のため現段階ではハッキリとは言えません。)

▲Hướng dẫn Sĩ quan (1970)より

つまり地方軍部隊が所属していたのは正規軍の軍団ではなく、戦術地区/軍管区であり、より正確にはその下位にある各小区本部(省政府)でした。なので地方軍が軍団パッチを付けているのは、軍服のどの位置に付けるかに関わらず、そもそも不自然な事なのです。

ではなぜ、現にこういった写真があるのでしょうか?これはあくまで私の推測に過ぎませんが、軍団と戦術地区/軍管区は今現在もマニアの間で混同されているように、当時も現場の兵隊の間で混同された為かも知れません。戦術地区/軍管区本部に出入りする本部職員や将校ならまだしも、現場の地方軍兵士たちは自分の地元で訓練を受けて警備活動をしているだけなので、全員が上層部の組織構造を正確に理解していたとは思えませんから、こういう誤解が生じてもおかしくはないかと思います。

Posted by 森泉大河 at

17:09

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│BB/歩兵│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│被服・装備│ĐPQ-NQ/地方軍・義軍│BĐQ/レンジャー

2019年02月24日

ヘルメット塗装の実験

※2020/6/24訂正

以前、迷彩ヘルメット塗装の記事でベトナム陸軍空挺師団が使っていた迷彩塗装ヘルメットを再現しようと試行錯誤しましたが、まだ満足のいく出来には至っていないので、いろいろ実験中です。

問題はテカりと色合いでして、つるつるヘルメットの時もそうでしたが、今までは表面のテカりを出すために、厚めにクリアーを吹いて、コンパウンドで磨くという手法を取っていました。でもこれは非常に手間がかかる上に、迷彩ヘルメットの時はテカりも大して出ませんでした。第一、当時こんな手間をかけてクリアーを磨いてる訳がないですし。

また当時、ヘルメットの迷彩等のペイントは部隊単位で発注して塗られていたため、その図柄は様々ですが、中でも以下のような、テカっている上に色がかなり暗くくすんだリーフ系迷彩を比較的よく目にします。

画像は1968年のマウタン(テト攻勢)におけるBĐQ(レンジャー)の例ですが、空挺師団や空挺コマンドでも同様のくすんだリーフ迷彩が見られます。

これらはただ暗い色の塗料で塗装してクリアーを吹くだけでは再現できなさそうな気がするので、今回は普通のクリアーではなく、タミヤカラーのスモークを試してみました。

タミヤ タミヤカラースプレー TS-71 スモーク

実験台はこちらのヘルメット。今から14年くらい前に作った物で、当時安く売っていた北欧のどこかの国のM1系ヘルメットがベースです。ツルツルにしたかったので、シェル表面の反射防止の砂をサンドペーパーで削り落とし、あとは高校の美術の授業で使っていたアクリル絵具で筆塗りしました。でもクリアーを吹いていなかったので全然テカリはないし、何度もイベントで使っているうちに塗装も剥がれてみすぼらしい姿になっていました。なのでいずれ塗装を全部剥がして再塗装する気でいたので、失敗してもいいやと思い、今回の実験台にしました。

その上からスモークを吹いた結果がこちら。いやいや、思ったより良い感じじゃないですか。スモークを3回重ね塗りした結果、望んでいた通りの暗くくすんだ迷彩になりました。また全体的に暗くなったことで、テカリも十分に出ていて、クリアーの時のようにコンパウンドで研磨する必要も無さそうです。

ただ一点、テカりを均一にするためにBĐQのシンボル『黒豹(Hắc Báo)黒虎(Cọp đen)』マークにはマスキングをせず一緒にスモークを吹いたので、黒豹黒虎マークの中の白い部分まで一緒に暗くなってしまいましたね。でも上の当時の写真の中にも、白い部分がくすんでいるものは見られるので、僕的には許容範囲内です。

下地の塗装は汚いままだけど、暗くなったことでだいぶ目立たなくなったし、どうせヘルメットなんて使っているうちに汚くなる物なので、今後もこのまま使ってしまおうと思います。

結論:明るい色の時にテカリを出す方法はまた他の手段を試してみなければなりませんが、暗い色の場合はこのやり方で正解のようです。

以前作った青緑色のつるつるヘルメットも今考えれば、いちいち剥離剤で下地落としてエアブラシで何度も重ね塗りして最後はコンパウンドで磨くなんて面倒な事せず、単に下地の上から青緑色(明るめ)をスプレーして、あとはスモークを吹いておけばもっと楽に作れた気がします。

2019年02月08日

右袖のパッチについて

2019年3月8日更新

ベトナム共和国軍の一部の部隊では軍服の右袖にパッチを取り付ける場合もあったのですが、その意味合いはアメリカ陸軍等の諸外国とは全く異なったものであったので、今回はそれについてまとめました。

まず基本的に、ベトナム共和国軍では軍服のどの位置にその徽章を取り付けるかは部隊(兵種)によって異なります。

(他にも少数ですが着用例が存在しました。『続・右袖のパッチについて』参照)

BĐQ(レンジャー)

まずBĐQでは、1960年代において、稀に右袖に「大隊が所属する軍団」のパッチが付けられる例が見られます。しかしこれは全BĐQ大隊共通の規定ではなく、また同じ部隊内でも軍団パッチを付けていない人の方がはるかに多いので、末端の部隊単位または個人の裁量で独自に行われていた事だったと思われます。

▲右袖に軍団パッチ(第4軍団)をつけているBĐQ隊員の例

▲ベトナム共和国軍の第1~第4軍団の部隊章

※各軍団は各戦術地区/軍管区を担当していた為、これらのパッチも戦術地区/軍管区と紹介される事があるが、実際の戦術地区/軍管区本部のパッチは八角形で番号がアラビア数字となっている。

TQLC(海兵隊)

次にTQLCでは、1960年代中盤以降、右袖には各TQLC大隊のパッチが取り付けられます。付けていない例(単に個人的に付けていない場合と、大隊の上位のTQLC本部所属者である場合とがある)も一定数見られるものの、全体としてはかなり高い割合で着用されています。

▲右袖に大隊パッチ(第1海兵大隊)をつけているTQLC隊員の例

※この写真ではブッシュハットにも大隊章が付いていますが、これはこの兵士が個人的な好みで行っているだけで、決して一般的なものではありません。

▲ベトナム海兵隊の第1~第9海兵大隊および第1~第3海兵砲兵大隊の部隊章

LĐ81 BCND(第81空挺コマンド群)

1970年代のBCNDでは、ほとんどの場合で、右袖にLLĐB(特殊部隊)のパッチが取り付けられていました。これはBCNDが、1970年8月に解散したLLĐBの唯一の正式な後継部隊であり、その伝統を継承する形でLLĐBの部隊章とベレーを受け継いだからでした。(過去記事『空挺コマンド』参照)

▲ベトナム陸軍LLĐBの部隊章(1964-1970年)

謎の組み合わせ

僕がこれまで右袖パッチの使用例を把握していたのは上記の3パターンのみだったのですが、先日ネット上で公開されていた1975年2月にサイゴンで開催された慰問コンサートの写真の中に、気になるものを見つけました。

この兵士は左袖にBĐQの軍団・部隊番号タブを付けており、また右胸にもレンジャー資格章が見られる事から、この兵士の所属はBĐQであると考えてまず間違いないと思われます。しかし不思議な事に、この服の右袖にはLLĐBパッチと共に『Thám Sát(偵察)』タブが縫い付けられています。

先記したように、BĐQ所属者が右袖に何らかのパッチを付けるとしたら、それは軍団パッチになるはずです。また右袖にLLĐBパッチが付くとしたら、その所属はLĐ81 BCNDであるはずなのです。これは明らかに矛盾しており、今までこんなパターンは見た事がありせんでした。

そこで僕は、なぜこのような組み合わせが生じたのかを以下のように推測しました。まずヒントとなったのはBĐQ軍団・部隊タブの番号です。この番号は83のように見えるので、所属は第3軍団第33レンジャー群第83レンジャー大隊だと仮定します。するとこの第83レンジャー大隊は元々、1970年にCIDGのĐức HuệキャンプストライクフォースをBĐQに編入したBĐQ-BP(国境レンジャー)大隊として発足した部隊でした。CIDGは1960年代を通じてベトナム陸軍LLĐBが所管していた部隊であり、1970年から翌年にかけて全国のCIDGキャンプが国境レンジャー大隊に改編されていく過程で、数万のCIDG兵士およびCIDG計画担当のLLĐB隊員もBĐQに異動していきました。この事から、この兵士は1960年代にCIDGキャンプ付きもしくはプロジェクト・デルタ(LLĐB C-5本部 B-52分遣隊)等の偵察部隊に所属しており、その後国境レンジャー大隊に異動した人物であり、右袖には過去の戦歴を誇示する目的で個人的に(規定に反して)LLĐBパッチを付けているのではと考えました。※実例が見つかりました。『続・右袖のパッチについて』参照

その後、この写真および同時に取られた別の一連の写真を知り合いの研究者やベテランの方々にも見てもらったところ、「彼は傷痍軍人では?」とご指摘いただきました。この写真は慰問コンサートの際のものと上で書きましたが、そのコンサートの会場はサイゴンの軍病院 (Quân Y Viện)であり、写真をよく見ると、問題の服を着ている兵士の足元には(本人の物かはわかりませんが)松葉杖が置かれています。また横には現役の軍人ではありえない長髪の男性や、平服の民間人も大勢います。つまりこのコンサートの観客は軍病院に入院している傷痍軍人とその家族友人たちである可能性が高いとの事です。

そしてフォー・コック・ユン氏からは、「当時の傷痍軍人は(軍装規定に関わらず)過去に所属した部隊のパッチをまとめて軍服に付けている者もいた」と証言を頂きました。なるほど~、それなら納得です。なので、おそらくこの人も負傷により退役したので、自分の軍服に過去の所属部隊のパッチをまとめて付けていると考えてよさそうです。

このような退役軍人による軍服へのパッチ全部付けは戦後の元ベトナム共和国軍人にも見られる文化であり、中にはベトナム共産党政権下のベトナム国内でも、意地で共和国軍時代の軍服を着続ける傷痍軍人もいたようです。

▲戦後のベトナム国内で共和国時代の軍服を着る傷痍軍人の例。この人物はかつてNKT雷虎/MACV-SOGの偵察チームに所属していた模様。

ハノイの共産主義政権はベトナム共和国軍人を犯罪者扱いしてたため、1975年に共産政権が南ベトナムの征服を完了した後も、当時数万人から数十万人いた元共和国軍の傷痍軍人は政府から何の公的支援も受けられませんでした。身体障害によって仕事に就けない者は、家族親戚による世話に頼って生きるしかありません。ただでさえベトナム共産党政権による経済政策の大失敗により世界最貧国に堕ち、数十万人の国民が難民として国外に逃げ出していた当時のベトナムでは、車椅子を買う余裕がある者などほとんど居らず、自由に外出も出来きない彼らはかえって人目に付く機会があまり無かったため、このように当局による摘発対象となりうる共和国時代の軍服を着ていても問題にはならなかったようです。しかしそれは同時に、それだけ彼らが社会から隔絶された環境に追いやられてしまった事の証とも言えます。

2018年06月02日

レンジャー大隊識別色

※2022年7月15日更新

※2024年2月3日更新

前回、1971年以降にレンジャー部隊で使用された軍団色付きタブについて書きましたが、それ以前に使用されていたレンジャー部隊章上の色付きタブについてもかなり踏み込んだ情報をベテラン兼研究者の方々から得られました。

※この情報には不正確なものが含まれているようなので、一旦公開をストップします。

このタブの色分けはネームテープおよび左肩エポレットに装着するスリーブでも同様だったようでうす。

(なお作戦服にエポレットがある場合はエポレットに通すスリーブ状のタブになりますが、エポレットが無い場合は単に四角形の布を直接縫い付ける方式でした。)

これら大隊識別色タブの使用状況は全部隊で統一されていたわけでく、当時の写真からはいくつかのパターンが見られるので、以下に使用例を示していきます。

▲タブ

右手前の人物は赤色、中央は紫色のタブを縫い付けている。

紫色が用いられた大隊は一つだけなので、写真中央の人物は第4レンジャー群第43レンジャー大隊と特定できます。また右の人物は同じ第4レンジャー群の第32レンジャー大隊の可能性が高いと考えられます。

1971年以降の軍団タブと紛らわしいですが、大隊タブには軍団タブのように群や大隊番号は入りません。

この写真は1971年のラムソン719作戦中に撮影されたものであり、ラムソン719に投入されたレンジャー群は第1レンジャー群のみなので、この部隊は第1レンジャー群第37レンジャー大隊だと考えられます。

▲エポレットの無い服の左肩上タブとネームテープ

第1レンジャー群第21レンジャー大隊

エポレットがない為タブが肩の上側に直接縫い付けられています。

▲エポレットのある服の左肩上タブとネームテープ

エポレットがあるため、タブはスリーブ状になっています。

この写真は1971年のラムソン719作戦中に撮影されたものであり、ラムソン719に投入されたレンジャー群は第1レンジャー群のみなので、この部隊は第1レンジャー群第39レンジャー大隊だと考えられます。

ネッカチーフについて

なお、前線で使用されるネッカチーフは大隊ではなく、各大隊内の中隊を示していたそうです。しかしその色については単色以外にも二色や三色もあり、その色の組み合わせにはいくつものパターンがあるので、これらが全での大隊で統一されていた配色かは疑問であり、恐らくは各大隊が独自に決めていたものと思われます。

▲赤青二色のネッカチーフ(第4レンジャー群第42レンジャー大隊)

2018年05月26日

70年代のレンジャーと軍団タブについて

※2020/6/24訂正

以前『部隊識別色』の中で、ベトナム陸軍レンジャー部隊が1970年代に使用していた軍団識別色タブについて書きましたが、その後当時レンジャー部隊にアドバイザーとして派遣されていた元米軍将校や、元レンジャー隊員の方々に意見をうかがったところ、新たに有力な情報をお寄せ頂けましたので、前記事の訂正を兼ねて1970年代のレンジャー部隊と、その軍団タブについて解説させて頂きます。

1970年代のレンジャー部隊略史

ベトナム陸軍レンジャー部隊(BĐQ)は1960年代末まで、全国4つの軍団指令部直属の機動軽歩兵部隊として6個レンジャー群、計20個大隊で構成されていた。

アメリカ軍の撤退にともない1970年にCIDG計画が終了すると、それまでベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)に所属していた数十の国境特殊部隊キャンプ駐屯CIDG部隊(CSF)は全てBĐQに移管され、各CSFは1970年8月から1971年1月にかけて順次、国境レンジャー大隊(BĐQ-BP)へと改編された(過去記事『CIDG計画の組織』参照)。国境レンジャー大隊は全国で計37個大隊編成され、BĐQの兵力は約2.5倍に増加した。国境レンジャー大隊は既存のレンジャー大隊と同様に、各キャンプの所在地を管轄する各軍団のレンジャー本部の指揮下に置かれたが、この時点ではそれらを統括するレンジャー群は編成されず、国境レンジャー大隊は軍団レンジャー本部の直接指揮下にあった。

同じころ、それまで第3軍団レンジャー司令部の指揮下にあった第5・第6レンジャー群が第3軍団を離れ、総参謀部直属の即応部隊として全国に派遣される『統合予備部隊(TTB)』に1970年中に編入された。

その後1973年中盤になり、BĐQに対して最後の大規模な再編成が行われた。

1. 第1~第3軍団レンジャー内に各国境レンジャー大隊を統括する9個のレンジャー群(第7, 11, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 33レンジャー群)を新設し、全ての国境レンジャー大隊がその指揮下に入る。2. 第4軍団レンジャー本部を解体し、その指揮下にあった第4レンジャー群は統合予備部隊に、各国境レンジャー大隊は第1~第3軍団内の各レンジャー群に編入。3. 第1, 2, 3, 5レンジャー群の名称を、第12, 23, 31, 32レンジャー群へと改称。(この時点で第5レンジャー群は統合予備部隊から第3軍団へ復帰していた)4. 第6レンジャー群に加え、第4軍団から異動した第4レンジャー群、および新設された第7レンジャー群を統合予備部隊とする。

加えて1974年10月、パリ協定による捕虜返還およびBĐQの戦力増強の為、捕虜収容所を運営していた第9および第14憲兵大隊が解体され、同大隊の人員はBĐQに編入され、第3軍団内に第8レンジャー群として再編成される。1975年1月には、同じく第7および第8憲兵大隊が解体され、第3軍団内に第9レンジャー群として再編成される。

その後も戦況は悪化の一途を辿った事から、BĐQは1975年3月末から4月上旬にかけて残存部隊の再編成を行い、統合予備部隊として第101および第106レンジャー師団の2師団を創設した。この2師団は首都防衛の任に充てられ、4月30日のサイゴン陥落まで最後の抵抗を続けた。

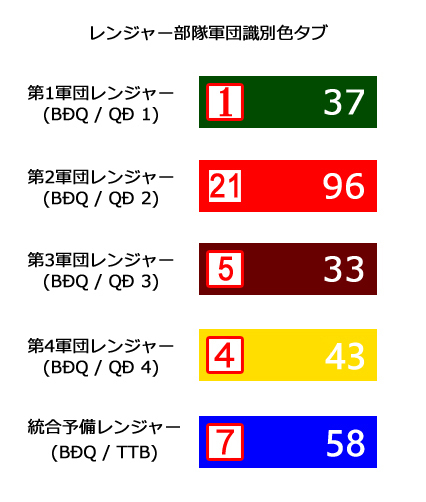

軍団・部隊番号タブ

1971年末、BĐQは全部隊で、黒豹黒虎マークの部隊章の上側に取り付ける軍団・部隊番号タブを採用した。このタブは所属する各軍団(および統合予備部隊)を5色の色で示し、その中に部隊番号または部署・役職を示す略称が入る。

左袖のレンジャー部隊章の上に縫い付けられている数字の入った長方形の布が軍団識別色タブ

写真は第3軍団第33レンジャー群第83レンジャー大隊, 1973-1975年

▲軍団識別色とその軍団内のレンジャー群一覧

第1軍団: 緑、第2軍団: 赤、第3軍団: マルーン、第4軍団: 黄、統合予備:青。()内はそのタブが使用たと考えられる年代。

略語はBĐQ / QĐ:軍団レンジャー、LĐ BĐQ:レンジャー群、BĐQ / TTB:統合予備レンジャー

なお軍団ではないが、ドゥックミ・レンジャー訓練センター(TTHL BĐQ Dục Mỹ)にも赤色のタブが制定された模様。

▲部隊番号または部署の表記例

本部付の部署・役職の略称としてはHCCV(管理担当官), CHCV(指揮担当官), YTCV(支援担当官), CT(作戦), TT(通信), QY(衛生), CCX(対戦車)などが見られる。

おまけ:第101レンジャー師団

出典: Nguyễn Khắp Nơi

BĐQ初の師団として1975年4月上旬に編成されたものの、それからわずか1ヶ月足らずで終戦を迎えた幻のレンジャー部隊の一つ、第101レンジャー師団(Sư Đoàn 101 Biệt Động Quân)とされる写真を最近初めて見ました。同時期には同じく第106レンジャー師団も編成されているのですが、存在した期間が短かった事と、敗戦間際の混乱した時期であった事から、この2師団についてはまだ不明な点が多いです。

第101レンジャー師団については、第3軍団に所属していた第31, 32, 33レンジャー群を統合したものという記述がDÒNG SÔNG CŨにありましたが、それ以外の事はまだ分かりません。第106レンジャー師団に至っては、写真も、元となった部隊が何なのかさえも情報が見つかりません。101師団の例に倣えば、106師団は統合予備部隊であった第4, 6, 7レンジャー群が統合されたのではないかとも推測出来ますが、確かな事はまだ何も言えませんねぇ。

一方、最初に書いた、本記事の情報源となった米越軍のベテラン兼研究者の方々は今、レンジャー部隊に関する最新の研究成果をまとめたものを何らかの形で発表すべく作業を進めているそうなので、これまで知られていなかった情報や、あるいは誤って広まってしまった不正確な情報を正しく総括してくれることを期待して止みません。

2018年03月31日

部隊識別色

この趣味をやっていると、度々、「南ベトナム軍が付けてる色付きネームテープやネッカチーフはどういう意味?」という質問を頂きます。マニアの間では、それらは一般に『大隊または中隊の識別色』と言われており、パレード用などいくつかの例外はあるものの、前線で使われているものに関しては僕も部隊識別色と考えていいと思っています。

では、具体的にどの色がどの部隊を示していたかと言いますと・・・ほとんど分かっていません。師団や連隊までならそれなりに研究が進んでいますが、大隊・中隊といった末端の単位までは、さすがに資料が出てきません。なおかつ、その識別色に関しては、もしかしすると全軍で統一された規定によるものではなく、それぞれの部隊が独自に決めたものである可能性もあります。その場合、色と部隊の関係を知るには、中隊単位まで所属がはっきりしている当時の写真を探して確認していく、もしくはその部隊に所属していた人に聞き取りするという手段で、全国に数千個存在した大隊・中隊を一つ一つ調べていく以外に術はありません。しかし、それはいくらなんでも不可能です。なので、特に人数の多い陸軍歩兵部隊や地方軍の識別色の全容解明は、今後も期待できないかも知れません。

ベトナム海兵隊のネームテープ

しかしその一方で、数は少いですが、資料によって把握できている部隊もあります。まずはベトナム海兵隊。海兵隊では1960年代中盤以降、作戦服に付けるネームテープに大隊識別色が採用されましたが、陸軍や地方軍と比べるとはるかに規模が小さかったため、その識別色についてはほぼ解明されています。以下は大隊とネームテープの対応関係をまとめた図になります。

※2019年10月19日

新たなソースに基づいた改訂版を投稿しました。こちらをご覧ください。

【識別色ネームテープの例】

(左)第2海兵大隊、(右)第1海兵砲兵大隊

空挺師団の大隊章

また陸軍空挺師団では1960年代中盤以降、軍服の左肩エポレットに付ける大隊章の背景・台布が中隊ごとに色分けされていた事が知られています。空挺師団の各大隊は、中隊番号「0」の大隊本部中隊、「1」~「4」の歩兵中隊の計5個中隊で構成されており、大隊番号の末尾に中隊番号を加えたものが中隊名になります。そしてその0~4の各中隊に5色の識別色が割り振られており、0が緑、1が紫、2が青、3が黄(橙)、4が赤というパターンでほぼ統一されていました。例えば第11空挺大隊の本部中隊は「第110中隊」で、背景は「緑」になります。

ただし理由は不明ですが、上の赤枠で囲っている大隊章だけはこの規則から外れています。まず、第3空挺大隊および第5空挺大隊では中隊ごとの色分けはされておらず、背景は全ての中隊(第30~34中隊および第50~54中隊)で青のみとなります。

また更に不可解なのが第7空挺大隊の第71中隊でして、同大隊の他の中隊はすべて規則通りの配色になっているのにも関わらず、第71中隊だけは規則に倣った「紫」ではなく、例外的に「水色」で制定されています。

▲こちらの写真は戦時中、サイゴン市内の徽章屋が自社の空挺関連の徽章一覧を撮影したものですが、やはり第71中隊だけは水色であり、色の個体差等ではない事が分かります。(1964年制定の空挺部隊章があり、かつ1965年に編成される第9空挺大隊が入っていないので、撮影時期は64~65年頃だと思われます。)

同じ日に撮影されたと思われる別ショットの写真が見つかり、その中に1971年末に制定された徽章があったため、撮影時期はそれ以降である事が判明しました。[※2018年5月18日訂正]

▲左肩エポレットに取り付けられた中隊色付き大隊章。他部隊でもこの位置に識別色のスリーブを通す事はありますが、大隊章を取り付けるのは1960年代後半以降の空挺師団のみです。なお、この徽章の購入は任意だったようで、全体的には使用率は低かったようです。

レンジャー部隊の軍団タブ

[※2018年5月18日訂正]

陸軍レンジャー部隊では、レンジャー部隊章の上にレンジャー群・大隊を示すタブが1970年頃1971年末に採用されます。ベトナム共和国軍は第1~第4軍団という計4つの軍団および総参謀部直属の統合予備部隊で構成されており、レンジャー部隊はそれぞれの軍団本部直属の機動歩兵部隊であった事から、新たに制定された群・大隊タブでは、その色で所属している軍団(および統合予備部隊)を示していました。

しかし、この軍団ごとの色分けは制定から2年足らずの1972年ごろに廃止され、それ以降タブの色は軍団に関係なく全て「青」で統一される事となります。

※複数の研究者による検証・ベテランの証言などから、全ての軍団が青で統一されたとするRepublic of Vietnam Historical Societyの見解はどうやら誤りであったようです。

[2018年6月4日追記]

軍団タブについては新たに記事にしましたのでこちらをご覧ください。

▲レンジャー群・大隊タブと同じ場所に、同じような色付きのタブが付いている例が見られますが、これらは部隊を示す数字が入っておらず、色も軍団を示すものではありません。恐らくは各部隊が独自に作った、役職などを示すタブと思われます。群・大隊タブと非常に紛らわしいので要注意。

[2018年6月4日追記]

軍団タブ以前に使用されていた色付き大隊タブ・ネームテープについて新たに記事にしました。

僕が今現在把握している情報は以上になります。こういう地味な徽章に関してはまだまだ分からない事だらけなので、今後も地道に情報収集していこうと思います。

おまけ

突然ですが、色の話をしたのでラルクのVivid Colors。昨日車を運転しながら歌ってたら、またカラオケ行きたいモードに入ってきたので。

う~ん、最高。久しぶりに一人カラオケ行っちゃお~。うふふ。

2018年02月25日

軍装例:マウタン1968(テト攻勢)

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

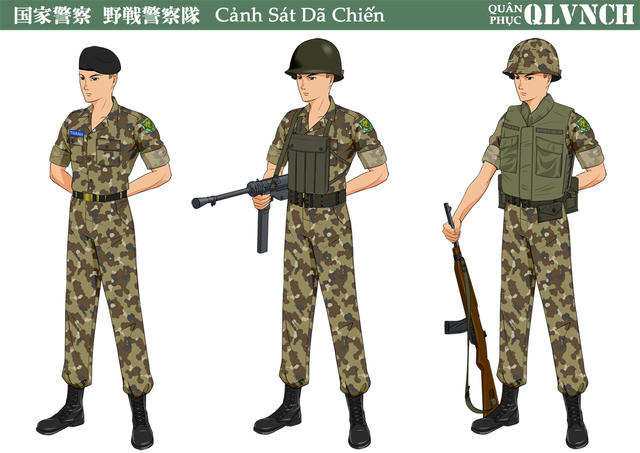

軍装ガイドの完成ははまだまだ先になりそうですが、来週から家を空ける為しばらく作業できないので、現在描き終わっているイラストだけ先に公開しちゃいます。解説はまたおいおい書きます。

イラストは1968年当時に見られるベトナム共和国軍歩兵の軍装例です。実際にはこの他にも無数に組み合わせがありますが、イラストは私が1968年当時の例として最も典型的、あるいは特徴的だと思うものをまとめました。

当時支給されていた被服・個人装備・銃器は絶えず新たな調達品へと切り替わっていったため、その軍装は1年足らずで様変わりしています。なのでイラストはあくまで1968年前半のみの例であり、15年間続いたベトナム戦争のほんの一部分でしかない事にご注意ください。

【Mậu Thân1968】

今から50年前の1968年2月、ベトナムで最も神聖な祝日である元旦節(テト)を狙ったベトナム共産軍(ベトコン)による同時多発テロ<マウタン1968>、通称『テト攻勢』によって、南ベトナム全土が戦火に包まれ、以後半年間でベトナム戦争始まって以来最大の犠牲者を出す大惨事となりました。激しい戦闘の末、ベトナム政府軍およびアメリカ・自由世界軍(FWMF)は国内の共産ゲリラ組織(解放民族戦線)をほぼ壊滅状態にまで追い詰める事に成功しましたが、ベトナム戦争の様相はその後、アメリカ軍の撤退と北ベトナム軍による南侵の激化によって南北ベトナム正規軍同士による総力戦へと突入していきます。

Posted by 森泉大河 at

00:45

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│イラスト│BB/歩兵│被服・装備│TQLC/海兵隊│ND/空挺│CSQG/国家警察│ĐPQ-NQ/地方軍・義軍│BĐQ/レンジャー

2016年11月19日

ベトナム共和国軍陸軍部隊一覧

Posted by 森泉大河 at

01:25

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│BB/歩兵│被服・装備│TQLC/海兵隊│ND/空挺│BĐQ/レンジャー│組織・編成