2024年01月06日

新年と昔の写真

新年あけましておめでとうございます。

そしてここ数日、正月休みを利用してパソコン内のデータを整理していたら、懐かしい写真が出てきました。

今年の正月は初詣に3回行ってきました。(いや初詣と言えるのは最初の1ヵ所だけか?)

まず大晦日の夜は、地元の氷川神社(我が家の氏神)で年超し・初詣。

そして元日の朝、いつものベトナム寺の陽暦節のお参り。

しかしこの日の夕方、能登半島地震が起き、とんでもない新年のスタートとなってしまう。人間の暦など、自然には無関係か・・・。

最後に、三が日最終日に友人と高尾山薬王院をお参りしてきました。

そしてここ数日、正月休みを利用してパソコン内のデータを整理していたら、懐かしい写真が出てきました。

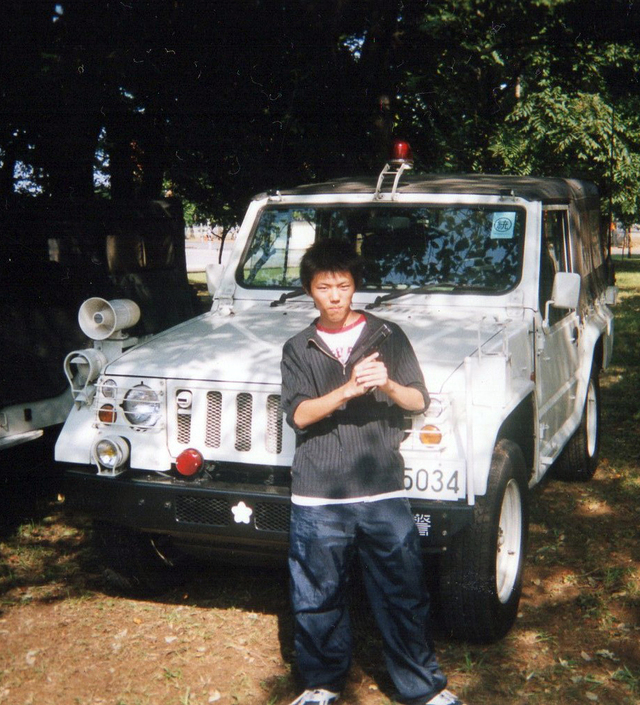

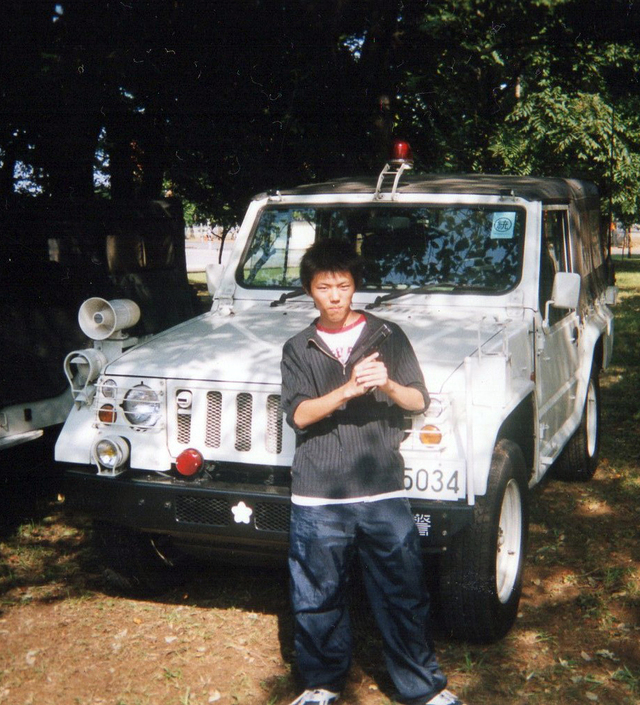

今から22年前、僕が中学3年の時の写真です。手に持ってるのは自衛隊の9mm拳銃。

とある陸上自衛隊の駐屯地祭に一人で行った際、僕が警務隊の白パジェロを写ルンですで嬉しそうに撮っていたら、背広を着た警務隊の一団が「兄ちゃん、写真撮ってあげるよ」と声をかけてきました。

お言葉に甘えてカメラを渡すと、今度は一番年長のおっちゃんが、「これ持ちなよ」と、背広の下のホルスターからピストル(9mm拳銃)を取り出し、僕に手渡してきたのです。

本物の拳銃に触るのはこれが初めてだったので、とても興奮しました。

さすがに弾は入ってなかったと思いますが、展示用ですらない、実際に私服警備に使用中の拳銃を子供に持たせちゃうとは、今では考えられないいい加減もとい大らかな時代でした(笑)

2023年06月06日

56-1式っぽくしたい その3

※2023年6月9日更新

前記事『56-1式っぽくしたい その2』で製作した56式風フロントサイトを塗装しました。

ビフォー

アフター

当初は横着して下地の塗料を落とさず、上からミッチャクロンマルチを塗って、その上にキャロムショットのメタルブルーコートで塗ったのですが・・・

メタルブルーコートが下地を溶かし、剥離剤を塗布した状態になってしまい大失敗。

しかたないのでワイヤーブラシで元の塗装を剥がそうとしましたが、全部は取り切れなかったので、メタルブルーコートは諦めてファイン・スプレーブラッセンで塗装しました。

残る改造箇所であるレシーバーは下地塗装が無いので、あらためてメタルブルーコートで塗りたいと思います。

※その後気が変わり、フロントサイトと同じくマットブラックに塗る事にしました。

つづく

おまけ

装備に何十万もかけるより、布団を綺麗に畳めるようになった方がよっぽど軍人らしく見えるという教えを与えてくれる動画。

2023年06月03日

56-1式っぽくしたい その2

前記事『56-1式(後期型)っぽくしたい』で作った部品が届いたので、マルイのAKS-47を改造していきます。

まずはフロントサイトから。

フロントサイト両サイドのガードをノコギリで切り飛ばす。

3Dプリンターで作った56式風フロントサイトガードとマズルを瞬間接着剤で取り付け。

また不要な穴をパテで埋める。

パテが硬化しないと次に進めないので、今日はここまで。

おまけ

地元にハラール屋台村八潮スタンという、パキスタンおよび各国ハラール料理フードコートがオープンしたので、友人と食べに行ってきました。

タンドリーチキン盛り合わせ

日替わりカレー(肉団子)と、マトンビリヤニ(炊き込みごはん)

おいしゅうございました!

2023年05月14日

56-1式(後期型)っぽくしたい

1980年代、タイ王国タハーンプラーンでは中国製の56-1式自動歩槍が制式小銃として使われていました。56式/56-1式自動歩槍には前期型(切削レシーバー)と後期型(プレスレシーバー)が存在しており、タハーンプラーンで使われた56-1式は、僕が確認している限りでは全て後期型です。

僕は特段AKシリーズが好きという訳ではなく、単にタハーンプラーンが使っているから56-1式が必要になっただけなので、正直そんなにお金を出したくない。なので当初は、形の似ている東京マルイ製AKS47(ジャンクで購入)で代用するつもりでした。

しかし、いざ被服を手間暇かけて揃えてみると、銃だけ代用品で誤魔化す事に納得いかなくなってきてしまいました。とは言え、リアルソードは高い。

じゃあ、AKS47にどっかのメーカーのAKMSレシーバーを付たらいいじゃん、と思って調べてみたら、これはこれで安くない。しかも56-1式とAKMSのレシーバーは一見似ているようで、よく見るとけっこう違う。

しかたないので、AKS47をベースに、56-1式(後期型)っぽく改造する部品を3Dプリンターで作る事にしました。

レシーバー側面の長方形のへこみを埋める板

フロントサイトのガード

マズル

データはできたので、これをDMM.makeで出力してもらいます。

つづく

おまけ:最近お気に入りの解説系音声合成Youtubeチャンネル

ゆっくりユプシロン

五回目は正直【ゆっくり解説】

歴史雑記ヒストリカ

鳥人間 中国史三昧

ゆっくりドラッグストア

僕は基本的に人間嫌いなので、人間が話している動画は一切見ません。

でも、ゆっくりや音声合成なら抵抗なく聞けるから不思議。

2022年11月17日

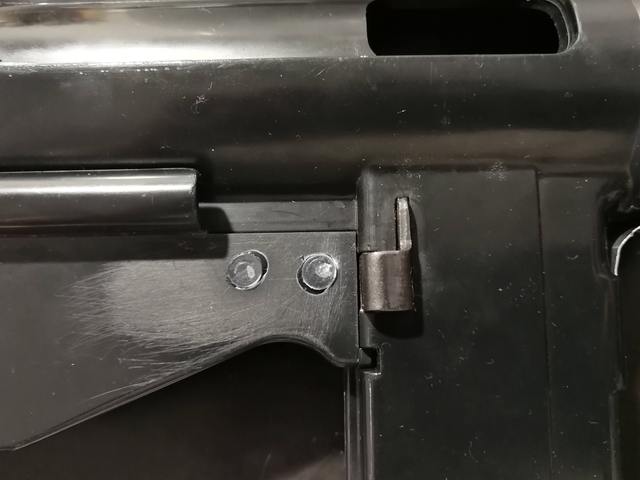

JACのCAR-15を塗装

※2022年12月18日更新

今日はJAC製ガスガンのXM177E2のレシーバーを塗装しました。

マガジンも純正品を塗装したものです。

M203グレネードランチャーもJAC製ですが、特に塗装はしていません。

特に何の工夫も無いので、工程は端折って完成した写真だけ載せます。

ベトナム戦争期、特殊部隊向けに開発されたXM177E2(通称CAR-15)は米軍MACV-SOGでも使用されましたが、実のところSOGは単独で作戦を実行する事は無く、常に少数のSOG隊員が数倍の人数のベトナム軍NKTやCIDGのコマンド隊員を指揮する立場でした。

なのでSOGの指揮下で特殊作戦の実行役を担ったベトナム軍NKTには、60年代末以降SOGから大量のCAR-15が供給されており、米軍撤退後もNKTではCAR-15が使われ続けました。

つまりベトナム戦争に限って言えば、CAR-15の配備数は米軍よりもベトナム軍の方が圧倒的に多かったと思われます。なので僕にとってCAR-15とは「NKTの銃」なのです。

ちなみにこの銃はベトナム軍でもCAR-15と呼ばれており、ベトナム語では「カー・ムイラム(Ca Mười lăm)」と発音します。

また米軍ではベトナム派遣期間中の配備数が少なかったXM203/M203グレネードランチャーも、1970年代に入るとまとまった数がNKTに供給されるようになり、NKTのコマンド部隊では、各チーム2・3名がM203装備という状態になります。

▲NKT作戦部"コマンド黒龍"第71作戦群 (1970年代前半)

▲NKT作戦部"コマンド黒龍"第72作戦群 (1970年代前半)

バレルを短縮したM203が写っているとても珍しい写真です。ベトナム戦争期にM203のバレルが短縮されている例は、まだこの写真一枚しか見たことがありません。

また写真の兵士が着ているのはSOGチームリーダー=ワンゼロ用として知られるワンゼロベストです。このベストもベトナム軍で着用されているのはとても珍しいです。

2022年10月06日

円筒ハンドガード付きM16A1

※2022年10月7日更新

※2022年10月8日更新

先日友人から、なぜ1992年のロス暴動に出動したカリフォルニア州軍はM16A2のハンドガードが付いたM16A1を使っているの?と質問がありました。

僕はその場で、「これはM16A2のじゃなくて、60年代にコルトが設計したけど米軍には採用されなかったM16A1向けの円筒ハンドガードだよ」と答えました。

しかし改めて調べなおしたところ、もう一つの可能性も出てきたので、その両方をここに記します。

可能性その1:コルト603用円筒ハンドガード

過去記事『訂正、そして深まる謎』で少し書きましたが、コルト社はAR-15モデル603が米陸軍にXM16E1として採用された直後(一説によると1964年)には、すでに上下分割式の円筒型ハンドガードを開発しており、改良型モデル603(=M16A1)には、その64年型円筒ハンドガードが搭載される予定となっていました。

また同時期に開発されたCAR-15コマンド(コルト609および610)用には、同ハンドガードの短縮版(6ホール)が開発され、こちらはXM177E1およびGAU-5Aとして一足早く米軍に採用されます。

しかしフルサイズ版(64年型)はテストの結果が悪かったのか、結局土壇場で円筒ハンドガードの採用は見送られ、1967年に米陸軍が決定したM16A1の仕様には含まれませんでした。

なのでコルト社側には円筒ハンドガードの設定が存在していたものの、米陸軍・海兵隊に納入されるM16A1には一世代前のXM16E1と同じ左右分割式ハンドガードが搭載されていました。

では、なぜ僕は写真の銃のハンドガードを、その不採用になった64年型であると考えたかと言いますと、それはその銃を使っているのが州軍だったからです。

州軍は、戦時には連邦軍(アメリカ合衆国軍)の指揮下に置かれるものの、基本的には連邦軍とは別の予算・指揮系統で運営される独立した組織です。

なので州軍がコルト社にモデル603を発注する場合、その仕様は必ずしも連邦軍の定めたM16A1である必要はないのではないか?

つまり、コルト社がカリフォルニア州軍に64年型円筒ハンドガードをお勧めして、州側がそれを使うと決めたから、普通に購入したのではないか?と想像した次第です。

可能性その2:M16A2と同じハンドガード

もう一つの可能性が、友人の想像した通り、M16A1にM16A2と同じハンドガードが搭載されていたというものものです。

実際に、こういう資料があります。

▲TM 9-1005-249-23&P (1991年版)

このマニュアルは、遅くとも1991年には、M16およびM16A1に標準で搭載されるハンドガードは円筒型に変更されていた事を明示しています。

また同書には、その円筒ハンドガードのNSN(国家備品番号)は『1005-01-134-3629』と記載されています。

そして、このNSNは1982年に制式化されたM16A2以降に搭載される円筒ハンドガードと同一です。

つまり、一般的にM16A2用と呼ばれている円筒ハンドガード(NSN 1005-01-134-3629)は、実際にはM16・M16A1・M16A2・M16A3・M16A4の計5機種に搭載されるものでした。

なのでこのハンドガードは、M16A2用と言うより、1982年型円筒ハンドガードと呼んだ方が良さそうです。

こうしてM16A1には円筒ハンドガードが標準装備と正式に定められたのだから、実際にその仕様のM16A1が使われていても、何の不思議もありません。

実際、90年代のアメリカ空軍では、このマニュアルの通りに、円筒ハンドガードを搭載したM16を使用している例が多数見られます。

ちなみに空軍では、本来M16ではないコルト601/602のロアレシーバーを使った銃も一緒くたにM16として扱っています。(M16として生産されたのはコルト604のみ)

で、結局どっちなの?

文献で確認できない以上、写真から読み解くしかなさそうです。

64年型円筒ハンドガードは、ベンチレートホールの数が14個なのに対し、82年型は15個。

そしてロス暴動時に見られるハンドガードは・・・

たぶん15個?

これ以上くっきり写っている写真が見つからなかったので、まだ断言はできないのですが、おそらく82年型だと思います。

経緯にしたって、「州軍だから独自仕様(64年型ハンドガード)を使っている」という若干飛躍した想像よりも、マニュアルに書かれた通りの仕様である82年型ハンドガードの方が、はるかに筋が通ります。

という訳で、最初に僕が友人に答えた内容は恐らく間違いであり、実際には「これが当時のM16A1の仕様だった」が正解だと思います。

知ったかぶりしてごめんなさい!

2022年10月02日

XM16E1

※2022年10月3日更新

前記事『コルト604』で書いたように、JACベースのM16(コルト604 1964年型)風ガスガンを、さらに別モデルに改造していきます。

目標とするのは、コルト第2世代AR-15の米陸軍モデルであるXM16E1 (コルト603 1964年型)です。

コルト603と604は兄弟機種であり、単に陸軍仕様(603)がアッパーレシーバーにフォアードアシスト付き、空軍仕様(604)がフォアードアシスト無しという違いしかないので、改造とは言うものの、実際はアッパーレシーバーをJAC純正のフォアードアシスト付きタイプに戻すだけです。

なおJACのメタル製レシーバーには実物のストックが組付けられるものの、プラ製の方には組めなかったので、実物ストックが組めるよう取り付け部分を少し削りました。

そして上下レシーバーを同一色(パーカーシール)で塗装。ついでにボルトキャリアもクロームメッキ風に塗装。

これに、手持ちのM16A1(コルト603 1967年型)に付けている実物ストックを乗せ換えて、XM16E1が完成。

過去に散々ベトナム戦争期のAR-15について蘊蓄語ってきたのに、今頃かよって感じもしますが、これには訳があるんです。

確かにベトナム派遣アメリカ軍やFWMF(自由世界軍)では、1965年以降大量のXM16E1が使用されました。

しかし僕のライフワークであるベトナム共和国軍にXM16E1が配備開始されたのは、僕の知る限り1967年2月と比較的遅く、さらにその翌年の1968年初頭には新型のM16A1(コルト603 1967年型)の大量配備が開始されました。

つまりベトナム共和国軍では、装備するAR-15系ライフルのうち、XM16E1が主だった期間はわずか1年ほどで、しかも装備するのは一部のエリート部隊に限られていました。

一方M16A1は1968年から1975年まで7年近くアメリカから供与され続け、ベトナム共和国軍全軍に行き渡ったので、その数はXM16E1とは比べ物になりません。

なので僕にとって、ベトナム戦争リエナクトに必要なAR-15は圧倒的にM16A1であり、XM16E1の優先度は低い物だったのです。

(でもマニア心に突き動かされ、もっと配備数の少ないコルト601は先に作っちゃった。)

▲ベトナム共和国軍のXM16E1マニュアル BT 22-24の表紙

米軍マニュアルFM23-9(1965年版)をベトナム語訳したもので、このマニュアルの発行自体は1966年のようですが、実際に前線にXM16E1が配備された記録としては、1967年2月のジャンクションシティー作戦に参加したベトナム海兵隊A戦闘団に配備されたものが僕の知る限り一番古いものです。

▲XM16E1を装備するベトナム海兵隊員[1967-1968年頃]

おまけ

余ったフォアードアシスト無しアッパーレシーバーを、同じくJAC製のXM177E2(コルト629)に組み込むと、GAU-5A/A(コルト630)に早変わり。

写真撮ってみたかっただけで、GAU-5A/A自体に特に思い入れは無いので、今後また何か違うモデルに変化するかも知れません。

2022年10月01日

コルト604

※2022年10月2日更新

最近こんな物を手に入れました。

JACのガスガンがベースのM16ライフル(コルトAR-15モデル604 1964年型)、第2世代AR-15の米空軍モデル風です。

(ただしストックはJAC純正なので、1964年型ゴム底ストックに1971年型の固定スイベルがミックスされた架空の物。ボルトキャリアも違う。)

床井 雅美氏のM16&ストーナーズ・ライフルによると、このコルト604は米空軍の他にも、軍事支援として6145丁がベトナム軍に供与されたそうです。

▲M16(コルト604/1964年型)を持つCIDG兵士 [1969年ベンヘット特殊部隊キャンプ]

6千丁と聞くと凄い数のように感じますが、同時期にベトナム軍に供与されたAR-15陸軍モデルのコルト603(XM16E1およびM16A1)の数はのべ943,989丁に上るそうなので、それと比べると604の割合は1%にも満たないものでした。

ちなみに、僕は以前ベトナムのクチ・トンネルに行った際、偶然にもその貴重な604(のロアレシーバーを使った銃)を撃つ事が出来ました。(過去記事『ただ鉄砲撃ってるだけの動画』)

といった感じで、コルト604はガンマニア的には希少性が高く魅力的なモデルではありますが、それは同時に、リエナクター目線で言えばレア銃過ぎて使い道が無い事も意味しています。

上のCIDGの写真も、米空軍以外で604が使われている、かなりレアな例です。

米空軍コスプレをするなら最適な銃ではありますが、それは僕の趣味の対象外なので、この604風ガスガンは記念写真だけ撮って、さっそく別のモデルへの改造ベースになってもらいます。

何に改造するかはお察しの通り。

2022年09月24日

西か東か

※2022年9月27日更新

先日の雨天撮影会で雨に当たったせいで、56式自動歩槍の金属パーツ全体に大量の白サビが発生してしまいました。

発生からあまり時間は経っていないので、錆は表面だけで内部には達していませんが、あまりに見た目が悪いのでスプレーブラッセンで再塗装しました。

過去記事『ベトナム戦争期の56式/K-56』でも書きましたが、このトイガンはマルイのAK-47に56式フロントサイトキット(メーカー不明)を組んで初期型の56式を再現した物です。

ただし、キットに付属していたプラ製銃剣は折れてしまったので、代わりにリアルソード製56式(後期型)用の銃剣を加工して無理やり取り付けています。

僕はもともと、この56式をベトナム共和国軍の特殊部隊コスプレの為に持っており、特殊部隊では銃剣を外している事も多かったので、折れた銃剣はそのままにしていました。

しかしその後、FANK(クメール国軍)用にちゃんとした56式が必要になったので、銃剣を修復した次第です。

▲カンボジア内戦初期のクメール国軍兵士 [1970年]

こう見えてギリ西側陣営。(60年代まで東側寄りの第三世界だったけど、1970年のクーデター以後アメリカの同盟傘下に転向)

反対に、1959年に西側から東側に転向したキューバでは、革命から60年以上経った現在でも、革命前の旧キューバ軍(バティスタ政権)が装備していた米国製の火器や装備が今も一部で使われている模様。

まぁ、装備品に関しては、すべての装備を新型(東側式)に更新しきるほどのお金は無いから、以前から有る物(米国製)をそのまま使っているんだろうなと理解できます。

しかし帽子はどうなってるんだ??

キューバ革命軍陸軍の作業帽は、旧キューバ軍が使用していた米陸軍式のリッジウェイキャップ(M51フィールドキャップ亜種)をそのまま継承。カストロもいつも被っています。

さらに、その隣の米陸軍式ベースボールキャップ(ホットウェザーキャップ)に至っては、旧キューバ軍では使用されておらず、明らかに革命後に新規に導入しています。なんで?

(キューバ革命軍のベースボールキャップは側面がメッシュになっており、米軍そのままという訳ではありませんが)

僕は中南米の軍装に関しては門外漢なので、どなたか事情をご存じの方がおられましたらご一報ください。

また過去記事『ベトナム人民軍の南ベ復古?』で書いたように、現在のベトナムでも、アメリカ海軍・海兵隊(および旧ベトナム共和国軍)式の八角帽(エイトポイントカバー)がベトナム人民軍・人民自衛軍団(民兵)・民間警備会社等で広く使われています。

あの記事を書いてから8年経ちましたが、なぜ共産主義国家がかつての敵国である米軍式の帽子を新規に導入したのか、いまだに納得のいく答えは得られていません。

なんかベトナムもキューバも、単に「かっこいいから」という理由だったような気がしてなりません。

2022年09月15日

最近やったこと

※2022年9月16日更新

※2022年9月18日更新

①MAS-36補強&再塗装

①MAS-36補強&再塗装

1940~50年代フランス軍・フランス連合諸国軍の制式小銃MAS-36(戦後生産型)のデコガンを個人業者にワンオフで作ってもらい、さらにそれを野外での使用に耐えるよう自分で補強、再塗装しました。

金属(実際は樹脂製)部分はインディのパーカーシール。木材(MDF材)部分は水性ニスを塗ってあります。

②黒アオババ農村振興委員仕様

コスプレ用デコガンとしては十分な見栄えになったかと思います。

先月の撮影会で人民自衛団の服を着たせいか、今度はなんだか急に農村振興委員(Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn)をやりたくなってきたので、手持ちの黒アオババに自家製インシグニアを縫い付けました。

農村振興計画(Chương trình Xây Dựng Nông Thôn)は1966年に開始されたベトナム共和国政府の民事心理戦プロジェクトです。

このプロジェクトは、ブンタウの農村振興訓練センターで専門教育(民事心理戦)を受けた志願者=農村振興委員を地方の農村に派遣し、その地で農業指導や教育、医療、村落自衛戦力(軍事指導)を提供する事で住民を懐柔、政府側に教化(および情報収集)する事で、農村地帯で活動する共産ゲリラ(南ベトナム解放民族戦線)の駆逐を目指すものでした。

このため、農村振興委員は農民との融和をアピールすべく、農民の象徴である黒のアオババ/クアンザイを制服として着用していました。

▲農村振興計画付きのオーストラリア軍AATTVアドバイザーが着用していた黒アオババ

▲農村振興計画付きのオーストラリア軍AATTVアドバイザーが着用していた黒アオババ

地方の農村・農民を支持基盤としていた解放民族戦線にとって、この農村振興委員の存在は自軍の組織そのものを崩壊させかねない非常に危険な存在であり、農村振興委員は次第に解放民族戦線によるテロの最重要目標となっていきます。その結果、1974年までに任務に当たった約8万人の農村振興委員のうち、1/4を超える約23,000人が解放民族戦線の攻撃にあい死亡したとされています。

▲ブンタウ農村振興訓練センターの映像

2022年01月17日

トンプソンのスリングベルト

先日、久しぶりにビクトリーショウに足を運びました。

僕はまだ手持ちのマルイ製電動ガンM1A1『トンプソン』SMGに取り付けるスリングベルトを持っていなかったので、米軍M3スリング、 通称「Kerr Sling (カースリング)」を探したところ、メーカー不明のレプリカを安く買う事が出来ました。

そして家に帰ってさっそくこれを銃に取り付けようとしたのですが、カースリングというものを触るのは今回が初めてだったので、普通のスリングベルトとは構造が違い過ぎていて、どうやって取り付けたらいいか全然分かりませんでした。

なのでインターネットで取り付け方を検索。Youtubeに、本来のカースリングの取り付け方をレクチャーしてくれる動画がありました。

しかしメーカーが意図した上の取り付け方は必ずしも現場の兵士のニーズに合ったものではなかったらしく、米軍では実際にはそれ以外にも以下のように、現場で考案された様々な取り付け方が存在したと説明している人も居ました。

MP40's Modelguns Forum: https://mp40modelguns.forumotion.net/t140-how-to-fit-thompson-kerr-type-sling

こうして調べてみたら逆にどれが正解か分からなくなってきたので、僕のトンプソンの使用目的である、ベトナム軍における装着例を改めて見直すことにしました。

スリング部分が鮮明に映っている写真が少ない中で、比較的はっきり見える写真の一つが、こちらの陸軍ドゥックミー・レンジャー訓練センターで撮影されたもの(1961年7月撮影)。

これまた、上の米軍の例とは違う取り付け方。

なんと、片方のフックに、銃側のスイベルとスリング側のリングを一まとめにくっつけています。

これを再現すると、こんな感じ。

また下の海兵隊の写真(1962年撮影)でも、片方のスイベルにフックとリングを同時に留める方式は上のレンジャーの例と同じです。(前後は反対)

なお、レンジャーの例ではもう片方(ストック側)がどうなっているかは見えませんが、海兵隊の例ではもう片方(ハンドガード側)のスイベルにはそのままフックのみ装着されています。

なのでおそらくレンジャーの例も下の写真のように、もう片方はフックのみ装着だと思われます。

▲レンジャーの例の再現。海兵隊の例はこれの前後反対

2022年01月09日

コルト45ガンベルト

今日、オーストラリアのベトナム共和国軍専門レプリカメーカーフォクフン(Phuoc Hung)に注文していた品物が届きました。

やっぱ弾がむき出しで挿してあるとカッチョえぇ~!

その中の一つが、コルト45(M1911ピストル)用ウェスタン・ガンベルト。

このガンベルトはこれまで複数のメーカーからレプリカが販売されていましたが、その度に(優先度は低めのアイテムなため)買い逃していたので、今回ようやく入手することが出来ました。

これに先日作ったM1911ボール風ダミー弾薬を装着。

ピストルはパーカーシールで塗ったマルイのエアコキM1911A1です。

やっぱ弾がむき出しで挿してあるとカッチョえぇ~!

しかし元祖コルト45のシングルアクションアーミーなら、カートリッジを一発ずつシリンダーに装填するので、このようにカートリッジを直接ベルトに挿して携帯する事にも実用性があったでしょうが、M1911の場合はまずカートリッジをマガジンに入れる必要があるので、ベルトに挿している弾は完全に飾りですね。

なお上で「優先度は低め」と書いたように、このガンベルトは軍の正式な装備品ではなく、民間で販売されている物を将兵が個人的に購入したオシャレアイテムでした。

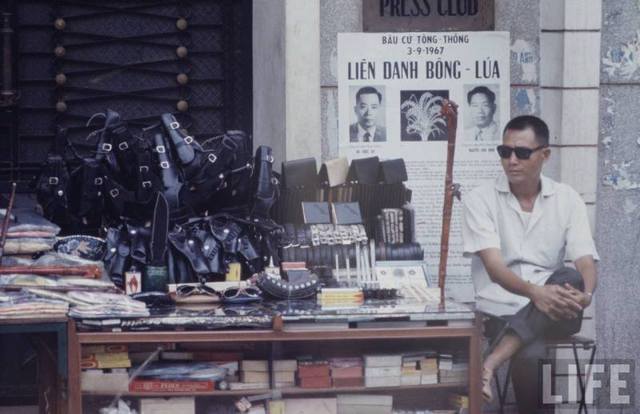

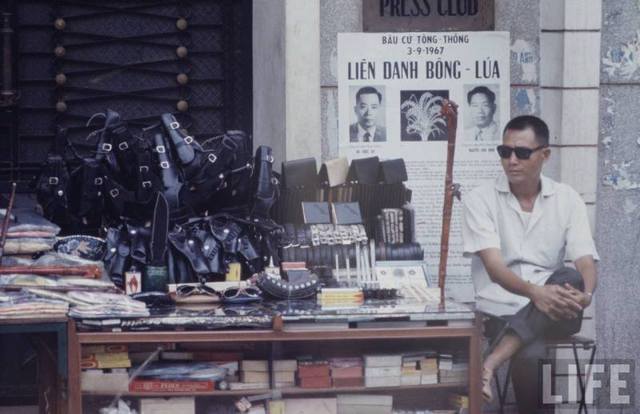

このような皮革製品屋や露店で売られていたようです。戦時中なので軍・警察向けのホルスターやナイフシースがたくさん売られています。

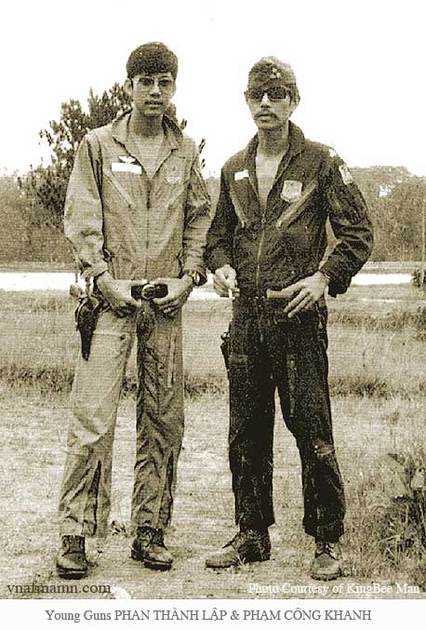

こうした民間製ホルスター/ガンベルトの中でも、特にウェスタンスタイルのガンベルトはM1911用および各種リボルバー用ともに、空軍での使用例が多く見られるタイプになります。

これはおそらく、陸軍や海兵隊では拳銃を携帯するのは限られた高級将校のみだったのに対し、空軍では航空機搭乗員全体が不時着時の自衛用として拳銃を携帯する事が多かった事、またカートリッジによる光の反射や泥汚れに気を使う必要が無かったためと思われます。

▲空軍H-34ヘリコプターのクルー。リボルバー用ウェスタン・ガンベルトを着用している。

▲式典に臨む空軍の高級将校たち。4人中3人がウェスタン・ガンベルトを着用している。

2022年01月06日

銀色ガスシリンダー

以前から気になっていたのですが、第2次大戦からベトナム戦争期の写真を見ていると、ガスシリンダー部分だけが銀色に輝いているM1ガーランド小銃を時々見かけます。

▲第2次大戦期のアメリカ陸軍および海兵隊

▲ベトナム戦争期のベトナム共和国軍

▲こちらのラオス王国軍のポスターでは、M1小銃のガスシリンダー部分がわざわざ銀色に塗り分けて描かれています。

これはいったい何なんだろうと思ってネットを検索してみたら、掲示板にその答えらしき書き込みがいくつかありました。

書き込みによると、M1小銃のガスシリンダーアッセンブリーはステンレス鋼でできており、その表面は他の鋼鉄製パーツのようなパーカライジング処理/リン酸塩被膜ではなく、耐熱性エナメル塗料によって黒く塗装されているだけでした。しかし当時の塗料は性能が良くなかったため次第に塗装が剥がれ、ステンレスの下地が丸見えになっている個体が数多く存在するそうです。

▲コレクター所有のビンテージM1小銃

なお全てのビンテージM1小銃が同じような状態になっているわけではなく、ちゃんと黒いままの物も多く存在しているので、生産時期やメーカーによって塗料や表面処理が異なっていたのかもしれません。

とまぁ、謎が解けたところで、こんなの簡単に再現できそうなので、さっそく手元のマルシン製ガスガンを分解。

ガスシリンダーアッセンブリーをMr.メタルカラーのステンレスで塗装しました。

組んでみると、まぁカッコいい!

組みなおす際にガスシリンダーを手で触ったらステンレス塗装が剥がれて黒い下地が出てきてしまいましたが、それがむしろ、自然に塗装が剥がれたリアルな感じになってくれました。(本来は黒塗料が剥がれてステンレス地が出てくるので逆ですが)

オイルステインの場合、まず全体をペーパー掛けして今の塗装を全部落とす必要があるそうなので、けっこうな手間暇がかかりそう。

いずれやる気が出たら(あるいは辛抱たまらなくなったら)やろうと思います。

2021年12月22日

最近作った物

※2021年12月23日更新

※2021年12月25日更新

ダミー.45ACP弾薬 (M1911ボール風)

M1911ピストル用のウェスタンガンベルトを注文したので、ガンベルトが届く前だけど、ベルトに挿すダミーのM1911ボール(米軍制式.45ACP FMJ弾)を24発分作成。

ケースは使用済みの米軍払い下げ(たぶんM1911ボール)をサンポール洗浄し、ピカールで研磨。

ブレットは個人製作の鉛キャスト製を購入し、自分で銅色に塗装したものです。

送料含め総額1700円弱で揃っちゃいました。こんなに安く済むとは自分でもオドロキ!

クメール国軍(FANK)陸軍第7歩兵旅団群 プラスチックパウチ部隊章

当時存在した、紙に印刷された部隊章を透明プラスチックシート(※)でパウチ加工したものの再現です。

実物はシルクスクリーン印刷ですが、僕のはコピー用紙にインクジェットプリンターで印刷したお手軽仕様です。

裏面に安全ピンがついており、普通のSSIと同じように着用します。

※塩化ビニルのシートだと溶けやす過ぎてうまくホットシーラーでパウチできなかったので、この作例ではポリカーボネイトポリプロピレン製シートを使っています。

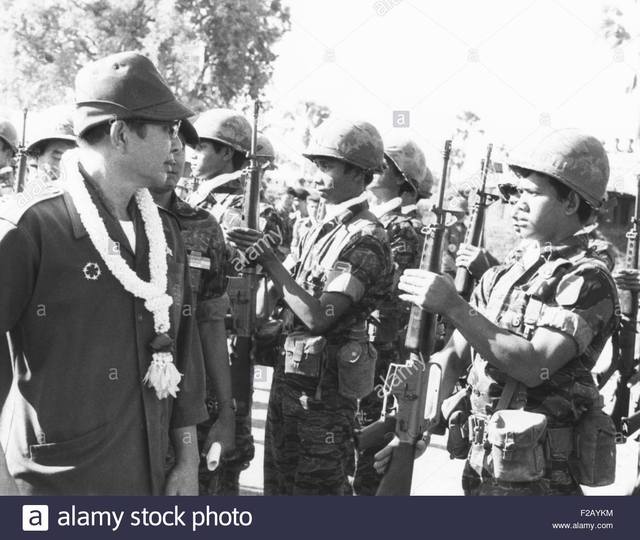

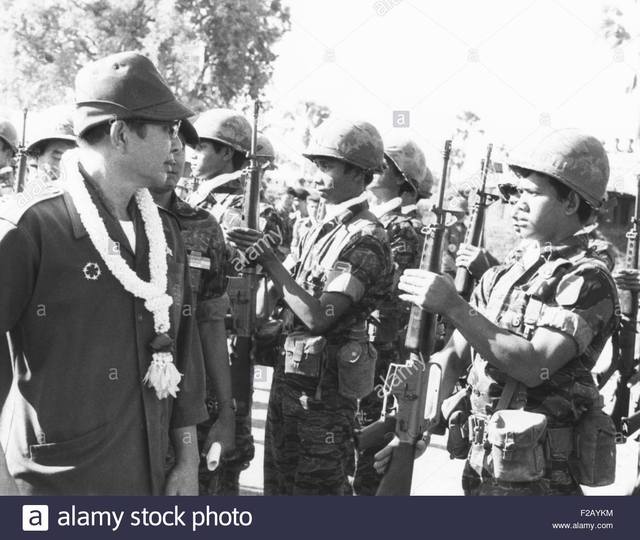

▲パウチ部隊章の使用例。ロン・ノル大統領の閲兵を受ける第7歩兵旅団群 [カンボジア, 1973年11月]

アメリカ軍MACVハンガーバッジ

こちらは自分用ではなく、友人にプレゼントするため作りました。

刺繍パッチを塩化ビニルシートと牛皮でパウチ(ミシン縫い)したタイプです。

ちなみに中のMACVパッチは実物です。

もう10年近く前だと思いますが、今は亡き友人に、知る人ぞ知る個人経営の小さな古着屋を紹介してもらいました。その店の商品はビンテージのアメカジがメインなんですが、同時に大戦~ベトナム期の米軍払い下げ衣類・個人装備・徽章も乱雑に置かれています。しかも店主的にはアメカジしか興味ないので、それらの軍装品は捨て値。

僕は個人装備を買ったついでに、まだ紐で束ねられたデッドストックの米軍MACVパッチが置いてあったので、「これ1枚ください」と言いました。すると店主のおじさんが「紐を解くの面倒くさいから全部あげる」と言って、一束(十数枚)丸ごと1枚分の値段で売ってくれた、と言うか押し付けられました。その中の1枚が今回使用したパッチです。

あのおじさんも大雑把だけど、こんな腐るほど大量にパッチを作りまくって余らせる米軍も、どういう計算でパッチを発注してるんだか謎です。

2021年11月25日

コルト.45

※2021年11月26日更新

塗装前

買った当時、金と手間をかけずに金属感を出そうと、本体は塗装せず、単に銀色のプラモデル用塗料をティッシュに含ませて擦り付けたのですが・・・

本当にただ、プラスチックの上に塗料を乗っけただけって感じ。それにランヤードリングもプラ製なので折れてなくなってしまいました。

しかし僕のメインの趣味であるリエナクトではピストルを持つ機会がほとんど無いので、こんな状態でも困ることはなく、長年放っておいてしまいました。

それが先日、初めてインディのパーカーシールを使ってグリースガンやMAT-49を塗装してみたところ、手軽にリアルなスチールの質感を出せることが分かったので、これを機に手持ちのトイガンを次々再塗装しだしました。

そして今回塗ったのが、僕が持ってる唯一のピストルであるM1911A1。ついでにランヤードリングもステンレスの針金で復元。

ちなみに塗装する際、はじめてこのトイガンを分解したのですが、写真を撮らずに部品をバラバラにしたら戻し方が分からなくなり、ちょっと困りました。そこでネットで検索して見つけたこちらの記事(misoのレビュー様)を見ながら、どうにか元に戻す事ができました。

塗装後

下地はミッチャクロンマルチを塗っただけでシルバー系は塗っていませんが、それでも表面をスポンジヤスリで擦ると、こんなに金属っぽくなりました。

この部分だけ見ると、とても定価2,000円以下のエアコキ(スプレー代より安い)3,000円強とは思えない仕上がり。塗ってよかった!

1911系ピストルの呼び方

ところで、実は僕、米軍のM1911ピストルが『ミリガバ』と呼ばれていることをつい最近知りました。最初聞いたときは何のことかわからなかったです。

しかしミリガバって、考えれば考えるほどおかしな言葉。

【ミリガバ誕生の流れ】

米軍がコルトの新型45口径自動拳銃を採用、制式名称『M1911』を付与。

↓

コルトがM1911の民間仕様を発売する際、政府採用である事をアピールするため、商品名を『ガバメント(Government)』とする。以後、コルトは『民間向け1911シリーズの中で、M1911に準拠したフルサイズ・スタンダード仕様』をガバメントと呼称する。

↓

これを米国の銃器ユーザー・マニアが、『M1911を含む』スタンダード仕様の別名がガバメントであると拡大解釈。

↓

さらに日本の遊戯銃ファンが、M1911を『ガバメントの軍用仕様=ミリタリーガバメント』と呼ぶようになる。

この流れを考えると、ミリガバという言葉は『軍用拳銃の民間仕様の軍用仕様』という、滑稽な意味になりますね。

現在でも製造元のコルトがガバメントと呼称するのは1911シリーズの中でもスタンダード仕様のみであり、それ以外の1911シリーズはガバメントとは呼ばれません。

まして米軍向けに生産されたM1911は本来、ミリガバどころか、ガバメントですらないのです。

じゃあ『ガバメント』以外でM1911や1911シリーズを何と呼ぶべきか?

僕の感覚では、米軍のM1911に関しては、わざわざ別名など使わず、そのまま「M1911 (エム・ナインティーンイレブン)」と呼べばいいじゃんと思います。それが唯一にして絶対の正式名称なんですから。

とは言え、英語への憧れと劣等感が同居している日本の事。「ナインティーンイレブン」なんて言ったら、カッコつけだと笑われそうと心配なら、「いちきゅういちいち」と言う手もあります。野暮ったいので僕は好きじゃないけど。

「11.4mm拳銃」?そりゃ自衛隊だけじゃ。

一方、総称である1911シリーズM1911を含むスタンダード仕様あるいはフルサイズの1911シリーズに関しては、世間への浸透度も高く語呂も良い適切な別名があります。

それが『コルト.45』。シングルアクションアーミーと区別するため『コルト.45オート』とも言います。

読み方は「コルト・フォーティーファイブ」でも良いですが、「こると・よんじゅうご」でも、昔の映画っぽくてカッコいい。(私見)

このコルト.45は映画だけでなく、実銃の世界でも(場合によってはコルト製以外も含む)1911シリーズ全体

M1911もガバメントもデトニクスもハイキャパも、みんなコルト.45。これで世の中丸く収まるじゃないですか。

2021年11月25日訂正:

『コルト.45』と呼ばれるのは基本的にはスタンダードまたはフルサイズ仕様のみで、短縮版など他の仕様の1911シリーズは含めないようですね。僕の勘違いでした。失礼しました。

おまけ

M1911と並行して、これまたいにしえのマルシン製非ブローバックガス式?M1カービンも塗りました。

塗装前

塗装後

ストックも塗りましたが、今回は工程簡略化(要は手抜き)の実験として、オイルではなく水性ニス(オールナット色)を使ってみました。

刷毛でさっと塗るだけなので非常に楽チンでしたが、ニスは木材に染み込むのではなく表面を樹脂の層で覆うだけなので、塗りムラが樹脂の塊になってしまいました。

それでもよく見なければ分からないレベルなので、水性ニスは工程が楽で仕上がりはそこそこといった感じ。ちょっとした木材を塗るには良いと思います。

しかし樹脂の塊が生じやすく、重ね塗りしてもそれを隠すことが難しいので、思い入れのある銃に使うにはリスクが高いですね。

次はM1ライフルを塗ろうと思いますが、そのときはちゃんとオイルステインを使おうと思います。

2021年11月11日

グリースガンいぢり その4:完成

ようやく最後の工程である塗装に入ります。

この機会に、トイガンの塗装についてインターネットで他の人の作例を検索してみたところ、下地に染めQのミッチャクロンマルチ、塗料にインディのパーカーシールを使っている方が多かったので、僕も真似して、これらの塗料を初めて使ってみました。

僕はかなりせっかちな性格なので、ぱっぱと大雑把に塗り進めたのですが、それでも評判に違わぬ仕上がりとなりました!こりゃすごい!

ビフォーアフター

塗料のおかげでだいぶ雰囲気が良くなりました。

表面は磨いていませんが、使っているうちに自然に擦れや傷ができるでしょうから、これにて完成とします。

お疲れさまでした。

おまけ

去年オークションで入手した個人製作・フルスクラッチのMAT-49電動ガンの塗装がだいぶ剥げてきたので、ついでにこちらもパーカーシールで再塗装しました。

過去にはガレージガンワークスから、かの有名なソシミ電動ユニット入りMAT-49が発売されていましたが、僕がフランス装備に興味を持ったのはつい最近のことなので、その時には既にガレージガンワークス製は入手困難となっていました。

なのでジャンク品でもいいからどこかにMAT-49が転がってないものかと何年も探していたところ、こちらのフルスクラッチMAT-49に出会うことができました。なんと中にはマルイ電動スコーピオンSMGのユニットが仕込んであります。言わずもがな射撃性能は段違い。

さらに最近は別の人(チェコ人らしい)が設計した、マルイVer.3メカボックスが組み込み可能なMAT-49の3D出力用データもダウンロード販売されているようですね。

ただ、これくらい各パーツのサイズが大きいと3D出力する価格もけっこう高く、またせめてストックだけは金属製じゃないと強度的に不安ですが、金属を3D出力するのは不可能ではないにせよかなり値段が張る加工なので、まだ二の足を踏んでいます。

いつかネタ切れになった外国のエアソフトメーカーやデニックスが、何かの間違いでMAT-49を作ってしまうことを願って止みませんが、それまでは手持ちのこの銃を大事に使わせていただきます。

2021年11月10日

グリースガンいぢり その3

前記事

グリップに続いて、ハドソンは省略してしまった細部の形状も(あまり拘りないので大体で)作成。

ダストカバーのリベット

M3サブマシンガンはダストカバーを開けた状態がカッコいいと思うのですが、これを再現するには、ダストカバー内側のボルトストップ/セーフティと、レシーバー側のボルトまで再現する必要があり、かなり大仕事なので今回は諦めました。(そこまでするならガスブロやモデルガンを買ったほうが早い)

レシーバー右側のピン2個

レシーバー前端の溶接跡とバレルラチェット

バレルラチェットはアルミ板をカットしたもの。溶接跡はエポパテを細く伸ばして貼り付け、その表面を割り箸でグリグリ擦って不規則な模様を付けました。

なお実銃ではバレル基部の加工はセレーション(並行の溝)ではなくチェッカリング(格子状の溝)ですが、それを自力で再現するのはかなり大変なので、そのままにしています。

ボルトガイドロッド後端、スリングスイベルのボルト穴埋め

このボルトガイドロッドはBB弾を半分に切ったものです(笑)

これにて形状修正は完了。塗装に進みます。

2021年11月08日

グリースガンいぢり その2

前記事『グリースガンいぢり その1』

とりあえずグリップの修正はこれで完了です。

ハドソンの外部ソース式グリースガンは、グリップの滑り止めの形状を、本来は凹形状(へこみ)のところを誤って、逆に凸形状(盛り上がり)で作ってしまっています。

これを修正するため、まず凸部分をニッパーで切除。

そして凸形状だった部分にハンダゴテの先っちょを押し当て、溶かして凹ませる。

溶けてクレーター状になった部分をナイフで切除し、サンドペーパーで平らにする。

追記

やっぱり穴が小さすぎて気に食わないので、3mmのドリルで穴を広げました。

その上にタミヤセメントを厚く塗布して、穴の中にたまった削りカスごと溶かして固めてしまいます。

うん、いい感じになったと思います。

おまけ:ラーメン二郎の旅

今年の9月からラストスパートかけて、今まで行けていなかった店舗に遠征してきました。

札幌店

京都店

千葉店

これで、長期休業中の立川店を除く、全ての店舗で食べる事が出来ました。

移転した前後も含めると、足を運んだ店は計47か所になります。

足を運ぶ前に閉店してしまった店舗もあるので真の全店制覇とは言い難いけど、とりあえず行ける範囲では行き終えました。

でも、今年中に新店のひたちなか店がオープンするらしいので、またラーメンのためだけに遠出する羽目になりそうです。

2021年10月22日

謎のM16A1 w/ XM148

先日、海外の友人が、ベトナムにおける不可思議なM16ライフルの写真を見せてくれました。

写真その1

アドバイサーと思しき米兵がXM148グレネードランチャー付きのM16A1ライフルを持っていますが、なんとハンドガードがXM148専用の物ではなく、通常のM16A1のままです。

なお撮影された場所・年代等は不明ですが、ボートを運転しているベトナム兵の左胸に付いているパッチは情報学校のものです。

写真その2

上の写真と続けて撮影されたと思われるこの写真では、XM148に加えてE4Aらしきサイレンサーまで装着されています。こちらもハンドガードは通常タイプで、スリングベルトも同じように付いているので、もしかしたら銃自体が同じ個体かも知れません。

なので撮影場所は第4軍管区(旧・第4戦術区)内のどこかという事になります。

この銃をイラストにすると、こんな感じ。

ベトナム軍(しかも二線級の地方軍)でサイレンサーが見られる事自体驚きですが、こちらは物さえあれば取り付けられるのでひとまず置いておくとして、とにかくハンドガードが謎過ぎます。こんな取り付け方は他に見た事がありません。

XM148を取り付けるために、わざわざハンドガードの下面を大きくくり貫いて穴を開けたとしか思えません。

たまたまグレネードランチャー本体だけ手元にあって、専用ハンドガードが無かったから、無理くり付けちゃったのでしょうか・・・。

なおベトナム軍では、XM148やM203といったアンダーバレルグレネードランチャー自体が一般部隊にはほとんど出回っておらず、その支給先は特殊部隊、特にNKT傘下のコマンド部隊に限られていました。

NKTはベトナム軍の特殊工作機関であるものの、1960年代を通じて米軍SOGによる特殊工作の実行部隊として活動しており、アンダーバレルグレネードランチャーを含む最近の火器・装備をSOGから直接支給されていました。

また下の写真のように、1970年代にはベトナム海軍LĐNN(フロッグマン部隊)でもまとまった数のXM148付きM16A1が見られますが、LĐNNは創立当初よりSOG指揮下のNKTシーコマンド部隊を構成していたため、このXM148もSOGがシーコマンドに対して支給した物を引き継いでいるのではないかと思われます。

(1973年の休戦に伴い潜入工作部隊であるシーコマンドは解散となったため、海軍シーコマンド中隊はそのままの装備で原隊であるLĐNNに復帰した)

国軍記念日のパレードにおけるLĐNN隊員(1973年6月19日サイゴン)

Posted by 森泉大河 at

14:57

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│銃器│1954-1975│NKT/技術局│SOG/特殊作戦│被服・装備│LĐNN/フロッグマン│HQ/海軍│ĐPQ-NQ/地方軍・義軍

2021年10月19日

グリースガンいぢり その1

先日、いにしえのハドソン製外部ソース式M3A1サブマシンガンを入手しました。

箱の「俺の心をブチ抜いた強烈パワーに脱帽」の謳い文句に、80年代へのノスタルジーを禁じ得ません。

世の中にはガスブロに電動、モデルガンなど様々なグリースガンのトイガンが存在しますが、僕はグリースガン自体には大して思い入れは無く、コスプレ用のデコガンとして欲しかっただけなので、値段が一番安い(そして外見も安っぽい)外部ソース式をあえて購入しました。

しかし、いくら安物とは言え、どうせグリースガンを使うなら、どうしてもセットで欲しかったのがM9フラッシュハイダー。

とは言え、M9の実物は良いお値段するし、国内ではレプリカも売ってないので、3Dプリンターで自作する事にしました。

まず、M9の正確な寸法は分からなかったので、ネットで拾ったこの目盛付きの写真からおおよその寸法を割り出しました。

Autodesk Fusion 360で3Dデータを作成。

最初は、ハイダー後端を締め上げる蝶ナットは市販品を使い、実物通りの方法で銃側のバレルに固定しようと考えていましたが、よく見ると形状が市販品とは全然違かったので、見た目の再現度を優先し、蝶ナットおよびブラケットはハイダーと一体成型のダミーとしました。

なお3D出力に際し、以前AR-15モデル601の各パーツを作った時はナイロン素材を使いましたが、今回は試しに、MJF(マルチジェットフュージョン)方式のPA12GB(ポリアミド12ガラスビーズ)という素材を使ってみました。

そしてDMM.makeさんに注文して5日後に到着。

PA12GBは素材の性質上それなりにザラつきはあるものの、それでもナイロンよりはきめが細かい気がします。粗めのサンドブラストみたいな感じです。

ナイロンの時は全体に溶きパテを塗ってペーパーがけする事でザラつきを隠そうと頑張ってたけど、これならサーフェイサーと塗料だけでもいいかもしれません。(自分自身がどの程度のザラつきを許容するかによりますが)

さっそく銃に仮組み。

ウヒョー!!一気にカッコ良くなった!

それではこれから、グリースガン本体のディテールアップに進んでいきます。