2017年09月02日

単発写真や動画

※2024年9月21日更新

僕のブログは常に下書き記事が10件以上ある状態でして、暇な時にちょっとずつ書き進めていくようにしていますが、調べているうちにボリュームが増えすぎてなかなか記事が完成しないという状態が最近続いています。なので今回は息抜きに、最近見つけた興味深い画像や動画を脈絡なく貼っていきます。

【ベトナム関係】

◆パレード映像の中にムイ老師を発見!

▲フエで行われた地方部隊(地方軍・義軍・人民自衛団他)の軍事パレード。 記録映画『北ベトナム軍の侵略』のワンシーン [1972年フエ]

パレード装をした義軍の中に、ベトナム国旗の旗手を務めるグエン・バン・ムイが映っています。また観閲するアメリカ人の中にフェニックス・プログラムを監督するCORDS(事実上のCIA)職員たちも写っている事に注目。

米国フロリダ州の地方紙サラソタジャーナルに、ムイの小隊が夜襲に成功したという記事が掲載されていました。

Sarasota Journal - Apr 22, 1971

これによると、ムイはカマウ半島中部のチュンティェン省ドゥックロンに住む義軍兵士でしたが、軍の定年をとうに過ぎているため階級は持っておらず、人々は彼を"Ông (年配の男性に対する敬称)"、もしくは"Ông Moi"と敬意をこめて呼び親しんでいました。しかし数々の武功を持つムイは、高齢をものともせず第203義軍小隊(Trung Đội 203 Nghĩa Quân)の小隊長を務めており、民兵で構成された義軍小隊を率いてベトコンゲリラに対する夜襲を成功させるなど、衰えを知らない豪傑な人物でした。

またムイには五男一女、計6人の子供がいましたが、そのうち長男から三男までの3人の息子はベトコンに殺害され、四男は負傷。そして23歳になる五男が義軍兵士としてムイの小隊に所属していたそうです。

ムイは取材に対し、「この戦争で老人から子供まで多くの人々が死んだ。私は一刻も早くこの戦争を終わらせる事が私の使命だと確信している」、「私は死ぬまで兵士として祖国に仕えたい」と語っています。

残念ながら、私が知る限りムイがメディアに紹介されたのは1971年が最後で、この1972年のパレード以降の消息はつかめていません。

◆準軍事婦人隊(Phụ Nữ Bán Quân Sự)の制服の色が判明

モノクロ写真は何枚もありましたが、ようやくカラー写真で服の色を把握できました。

準軍事婦人隊は第一共和国(ゴ・ディン・ジエム政権期)に存在した国内軍部隊です。「準軍事」と名はついていますが、指揮権はベトナム共和国軍総参謀部にはなく、おそらく内務省が所管する政治工作機関だったようです。"ドラゴン・レディ"として知られるジエム総統の弟の妻チャン・レ・スアン(マダム・ニュー)は、自らの支持を得るために女性の政治参加を積極的に推進しており、このような女性による準軍事組織まで創設しました。この準軍事婦人隊には、チャン・レ・スアンの長女(ジエム総統の姪にあたる)ゴ・ディン・レ・トゥイが参加し、老若男女が一して共産主義と戦う姿勢をアピールする広告塔を務めていました。

▲準軍事婦人隊員としてパレードに参加するゴ・ディン・レ・トゥイ

同様に、政府が組織した反共青年政治組織としては当時、『共和国青年団』が存在しており、その女性部門である『共和国少女団(Thanh Nữ Cộng Hòa)』もチャン・レ・スアンの私兵組織として機能していました。

▲共和国少女団のパレード装(左)と通常勤務服(右)

なお、1963年11月の軍事クーデターでゴ・ディン家の独裁体制が崩壊すると、これらの政治工作組織は解体され、以後は軍事政権の下で人民自衛団(NDTV)など軍が所管する民兵組織へと再編成されていきます。

【カンボジア関係】

クメール海兵隊の戦闘 [1973年カンボジア]

クメール海兵隊の兵力は計4個大隊ほどと決して大きな組織ではなかったので、動画はおろか写真すら滅多に見つからないんです。それがこんなにはっきりと、しかもカラー映像で見られるとは。AP通信様様。

◆プノンペンの歌姫 ロ・セレイソティアの空挺降下訓練 [1971年7月カンボジア]

↓こちらは女性が参加した別の降下訓練をカラーフィルムで撮影した映像

こちらも女性が軍に参加する姿を宣伝する事で、挙国一致を国民にアピールする狙いがあったのでしょうね。

また、リザード迷彩やリーフ迷彩をエリート部隊の証として支給していたベトナム軍やラオス軍とは異なり、カンボジア軍空挺部隊はダックハンター系の迷彩を1970年代まで多用していたのが特徴的ですね。

◆南ベトナム領内のベトナム共和国軍基地で訓練を行うクメール国軍兵士 [1970年7月ベトナム]

基地はベトナム軍の施設ですが、教官はクメール人が務めているようです。

米軍特殊部隊B-43の指揮の下、ベトナム領内のキャンプ・フクトゥイで訓練を受けていたクメール軍特殊部隊(Forces Speciales Khmères)は割と知られていますが、一般部隊までベトナムで訓練されていたのは初めて知りました。

1970年のロン・ノル政権成立によって中国・北ベトナムに反旗を翻したカンボジア(クメール共和国)は、アメリカの仲介の下で南ベトナムとの協力関係を深めていきます。しかしカンボジアとベトナムは、メコンデルタ地帯を巡って中世から戦争を繰り返してきた長年の宿敵であり、現に1970年までクメール王国(シハヌーク政権)は南ベトナムを敵国と見做して北ベトナム軍に協力すると共に、南ベトナム政府へのサボタージュ工作を幾度も行っていました。

そのカンボジアが(国内の内戦に負ける訳にはいかないという事情があったにせよ)、過去の遺恨に目をつむって南部のベトナム人と一時的に和解したという事実は驚くべきことだと思います。

【ラオス関係】

◆ラオス王国軍モン族遊撃隊 GM41の日常風景 [1969年ラオス]

モン族GM(Groupement Mobile)のプライベート動画なんて初めて見ました。撮ったのはGMを指揮したCIA戦闘員(アメリカ軍人)のようです。大変貴重な映像です。感動しました。

◆同じくGMを指揮したCIA戦闘員が楽しそうに重機関銃を撃ってる動画 [1971年ラオス]

◆ラオス王国空軍に参加したCIA(アメリカ空軍)パイロットとその息子 [1971年]

CIAだからと特別に家族がラオスに住んでいたのか、それともタイの米空軍基地に住んでいて、お父さんに会いに家族とラオスまで来たのか。プライベートビデオならではの、微笑ましくも歴史の激流を感じる映像でした。

2016年05月19日

クメールあれこれ

カンボジアは興味あるけど、ベトナムで手一杯でまだちゃんと調べる段階には至っていないので、とりあえず興味深い写真をいくつかご紹介。

<フランス植民地軍クメール人儀仗隊>

▲高官を出迎える植民地軍のクメール人儀仗隊, アンコールワット, 1931年

奥のピスヘルメット(仏語ではCasque colonial=植民地ヘルメット)被ってる人たちは普通の植民地軍ですが、

手前の仏軍山岳猟兵みたいなでっかいベレー帽や腕章はこの儀仗隊独特のデザインですね。もしかしたら近衛兵とかかも?

他にもこちらのブログに1931年当時のカラー写真がいくつか載っています→http://visualhistory.livejournal.com/167749.html

<フランス軍服姿のシハヌーク国王>

▲クメール王国国王ノロドム・シハヌーク, 1953年

国王だけあって、植民地兵ではなく、正規のフランス陸軍大尉の軍服を着ていますね。

(植民地軍でもケピ帽は使われるが、着用できるのは植民地兵を指揮する正規のフランス軍人のみ)

胸のバッジは装甲騎兵(Arme blindée et cavalerie)っぽい紋章ですが、どの部隊なのかは分かりませんでした。

<ベトナム戦争とカンボジア>

1960年代、カンボジア(クメール王国)はアメリカを中心とするSEATO(東南アジア条約機構)から距離を置いた独自の外交を行っており、ベトナム戦争に対しては表向きは中立国という立場でした。しかし実際には中立とは名ばかりで、シハヌーク政権はいわゆる第三世界として中国・ソ連と親密な関係にあり、北ベトナム軍がカンボジアを補給路(=ホーチミントレイル)として利用する事を黙認するなど、陰ながら共産軍を支援する立場にありました。また長年カンボジアの領土だったメコンデルタ地域をベトナム人から奪還すべく、少数民族武装組織FULROを組織してベトナム領内の少数民族に蜂起を促すなど、ベトナム共和国政府に対し様々なサボタージュ工作を行っていました。

しかし1970年、シハヌークの側近だったロン・ノル将軍がCIAからの支援を受けてクーデターを敢行し、シハヌークを追放する事で新政府『クメール共和国』の樹立を宣言します。このロン・ノル政権成立によってカンボジアは一転して西側陣営の一員、アメリカの同盟国へと転向し、アメリカは堂々とクメール国軍(Forces Armées Nationales Khmères)に対し軍事支援を行えるようになりました。

<クメール国軍戦闘序列(1970年8月)>

第1歩兵大隊 - プノンペン

第1歩兵旅団 - コンポンチャム

第3歩兵旅団 - コンポンソム

第4歩兵旅団 - プレイベン

第6歩兵旅団 - プノンペン

第7歩兵旅団 - プノンペン

第10歩兵旅団 - コンポントム

第11歩兵旅団 - コンポントム

第12歩兵旅団 - シェムリアップ

第13歩兵旅団 - プノンペン

第14歩兵旅団 - Srê Khlong

第15歩兵旅団 - プノンペン

第16歩兵旅団 - プノンペン

第17歩兵旅団 - Long Vek

第18歩兵旅団 - Romeas

特別旅団 - シェムリアップ ※自由クメール抵抗軍を編入

第1空挺旅団 - プノンペン

第2空挺旅団 - Long Vek ※1973年解散

通信旅団 - プノンペン

輸送準旅団 - プノンペン

装甲準旅団 - プノンペン

砲兵準旅団 - プノンペン

防空準旅団 - プノンペン

工兵準旅団 - プノンペン

湖水旅団 - トレンサップ湖

青年土木工兵旅団 - プノンペン

第1海兵隊 - コンポンソム ※沿岸地域2大隊、プノンペン郊外2大隊から構成

上記に加え全国4つの軍管区および特別管区に約120個の地方大隊を持つ。

<ベトナム派遣クメール国軍>

またカンボジアとベトナムは領土を巡って長年争いを続けてきましたが、カンボジア国内でもカンボジア共産党軍『クメール・ルージュ』との内戦が始まった事から、両国政府は反共・親米という立場で一致し、アメリカおよびFWMAO(自由世界軍事支援機構)を介した同盟関係が生まれました。

▲ベトナム共和国フォクトゥイ省のキャンプB-43/フォクトゥイ駐在のクメール国軍兵士, 1970年代

服に部隊章が無いので断定は出来ませんが、特殊部隊キャンプに駐屯するくらいなので、この人たちもクメール国軍の特殊部隊(Forces Speciales Khmères)だと思います。

通常クメール軍のベレー帽はフランス式の右上がりですが、特殊部隊は米軍およびタイ軍の指導の下編成された為、米軍同様左上がりのベレーが制定されたようです。

▲(写真上)クメール国軍兵士とオーストラリア軍AATTV隊員, ベトナム共和国B-43フォクトイ, 1972年。 (写真下)戦後再会を果たした3人。

<クメール国軍FULRO大隊>

FULROは元々、クメール王国軍のレ・コセム大佐がベトナム共和国政府へのサボタージュを目的としてシハヌークおよびロン・ノル将軍に提案、許可を得た破壊工作としての一面を持っていました。レ・コセムはまず自分がチャム族であることを利用してカンボジアとベトナム領内のチャム族勢力を結集しFLC(チャンパ解放戦線)を結成。さらに中部高原のデガに連携を持ちかけ、FULRO(非抑圧民族闘争統一戦線)を組織します。そして1964年の『FULROの反乱』以降、FULROは度々ベトナム共和国軍への攻撃を繰り返したものの、アメリカの仲裁によって中部高原における一定の自治が認められました。

しかしスポンサーであるシハヌーク政権の目的はデガの自治などではなかったため、クメール側の真意に気付いたFULROおよびFLHP(中部高原解放戦線)最高指導者イーバム・エニュオルは1968年、クメールの傀儡であるFULROから離反し、新たにFLPMSI(南インドシナ・モンタニャール国解放戦線)を旗揚げします。しかしこの直後、イーバムはクメール軍情報部に拉致され、以後6年間プノンペンで軟禁状態に置かれました。これによりFLPMSI(FLHP系FULRO)は指導者を失い、間もなくサイゴン政府と和解(事実上の降伏)します。

こうしてベトナムのFLHP系FULROが活動を終えた一方で、レ・コセムの配下にあったFLC(=チャム族)系およびFLKK(クメールクロム解放戦線)系のFULROは、正式にクメール国軍に編入されました。

▲クメール国軍第181FULRO大隊の幹部とロン・ノル将軍, 1970年

大隊長オスマン少佐(チャム族・下段中央)

副大隊長ポー・ダルマ大尉(チャム族・下段左)※

首相ロン・ノル元帥(クメール族・上段右)

※当時副大隊長だったポー・ダルマ氏は2006年に著書『Du flm au fulro』を執筆し、FULROの歴史について詳細に綴っています。

フランス語なので読むの大変だけど、当事者が記した大変貴重な情報源なので買って良かったです。

Du flm au fulro

posted with amazlet at 16.05.19

Mark Phoeum Po Dharma

Les Indes Savantes

売り上げランキング: 2,403,734

Les Indes Savantes

売り上げランキング: 2,403,734

<リュックサック2種>

▲作戦中のクメール国軍兵, コンポンチャム, 1973年

左の人が背負ってるのが所謂『インディジナス・リュック』、右の方に置いてあるのが所謂『ARVNリュック』。

※2019年11月29日訂正 右のはARVNではなく米軍のトロピカルラックサックでした。

これらのリュックサックはそれぞれ、CIDG向け、ベトナム共和国向けのリュックとして知られていますが、実際にはカンボジアやラオス、タイ、フィリピン軍にも大量に供与されており、タイでは布地をナイロンにしたものが現在でも生産されています。

従ってこれらの個人装備はCIDGやベトナム軍といった狭い括りではなく、アメリカ国防総省ARPA(高等研究計画局)が東南アジアにおける共産主義勢力の排除を目的として1961年に開始した限定的非対称戦争計画"プロジェクト・アージル(Project AGILE)"の

アメリカの東南アジア同盟国向け軍事支援の一環として見るべきだろうと思います。

<クメール装甲騎兵>

▲プノンペン陥落に際し我が子を背負って市街から脱出するクメール国軍兵士, プノンペン, 1975年4月17日

間違いなくプノンペン陥落の際の写真なのですが、この写真をサイゴン陥落時のベトナム共和国軍兵士(装甲騎兵)と勘違いしているベトナムのサイトをよく見ます。

現代のベトナム人は旧政権の軍装をよく知らず、ましてや外国の旧政権など知る由もないので、M16持っていれば何でもベトナム共和国軍だと思ってしまうようです。

ちなみに去年タイ軍の戦争博物館に見学に行った時は、壁にデカデカと『ベトナム派遣タイ軍』として飾られた写真の中の何枚かは、タイ軍ではなくベトナム共和国軍でした。当人達にも見分けつかないのね。

<理想の兵隊>

▲クメール国軍兵, 1974年

僕がこれまでのミリタリー趣味人生で見てきた中で一番カッコいいと思う兵隊さん。

軍隊でこんな長髪はありえないし、普通のクメール人も男は髪を伸ばさないので、少数民族もしくは宗教上の理由だと思うけど詳細は不明。

あらゆる面で、僕の理想がつまっている人です。よく見ると顔も僕に似ている気がする。

2016年05月14日

フランス連合軍のベトナム兵

※2023年4月29日更新

第一次インドシナ戦争を戦ったフランス連合軍兵士のほとんどは植民地出身のアジア人とアフリカ人であり、本土フランス人(ウーホピアン)は士官としてその指揮を執るだけという形が大半でした。そのため第二次大戦後のインドシナ半島では、フランスの支配下で生まれ育った彼ら植民地兵が、フランスのため、インドシナ連邦維持のため、植民地解放を掲げるベトミン軍と殺し合うという矛盾に満ちた光景が繰り広げられました。

これを傍から見れば、植民地兵たちは単に帝国主義の道具として消耗された哀れな人々であります。さらに悲劇的な事に、この戦争の震源地であるベトナム出身の兵士たちにとって、敵は同じベトナム人でした。しかし、彼らは果たしてベトナム共産党が宣伝するような「フランス帝国主義に追従し、自国の解放を妨げた傀儡勢力」だったのでしょうか?

ベトミンが掲げる民族自決の理想は、植民地支配を受ける多くのベトナム人にとって悲願でした。しかしその一方で、ベトミンの一部にはベトナム人がフランスや日本軍に協力的または単に反抗しなかったというだけで裏切り者と見なす過激な思想があり、ホー・チ・ミンによる八月革命が成功した当初からベトナム国内では『裏切り者』へのテロ、虐殺が相次いでいました。独立への期待が高まる一方で、実際にはベトナム国民の中には長い植民地支配の中で抵抗を諦めフランス人との共存を選んだ者も少なくなく、ベトミンが支配地域を拡大すれば特にキリスト教徒などの親仏派住民がさらに弾圧される事が危惧されていました。

そんな中、1948年に皇帝バオダイを首班とするベトナム国が建国された事でベトナム国民の中には、戦争による犠牲者ばかりを増やすベトミンを見限り、フランスの勢力下に甘んじるとしても平和な日常を求める声が日増しに強まっていきました。ベトナム独立を志す若者の中にも、ベトミンの闘争が中国・ソ連からの支援に依存している以上、フランスに勝利したとしてもこれらの国からの干渉は避けられず、ベトナムに真の平和と独立はもたらされないと考える者も多くなり、大勢の若者がベトミン政権阻止のため国軍に志願していきました。そしてピーク時の1954年1月には、ベトナム国軍の総兵力は20万人に達し、ベトミン掃討を目指すフランス連合軍の主力として大きな役割を担いました。

しかし戦いはベトミン軍の勝利に終わり、ベトミンとフランスがジュネーヴ協定を締結した事で、ベトナム国は領土の北半分を失う結果となりました。そして北ベトナムを支配したホー・チ・ミン政権は、その後もベトナム国/ベトナム共和国政府の解体を目指し南ベトナム解放民族戦線を介した政府関係者・一般市民へのテロ攻撃と、周辺国への軍事侵攻を推し進めていきます。(=ベトナム戦争)

ベトナム共産党は現在でもこの坑仏戦争を、植民地からの解放を成し遂げた英雄的偉業と規定しており、その栄光と犠牲の物語を国内の求心力維持にフル活用しています。しかしその偉業の影には、帝国主義と過激な民族主義の板ばさみの中で祖国の行く末を案じ、あえてフランスと協調する道を選んだベトナム人も大勢いた事を忘れてはならないでしょう。

『忘れられた物語: インドシナ降下兵』 (ドキュメンタリー番組『トリコロールの帝国』より)

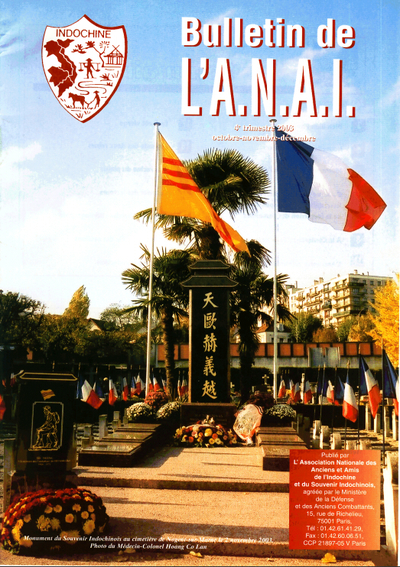

フランス ノジャン・シュル・マルヌのベトナム兵記念碑で毎年11月2日に行われる戦没者追悼式典

ノジャン・シュル・マルヌの記念碑にはこう記されています。

天歐赫義越───ベトナム義士欧州の天に輝く

2015年04月27日

2015年04月17日

プノンペン陥落から40年

今から40年前の1975年4月17日、クメール共和国(カンボジア)の首都プノンペンはカンボジア共産党軍クメール・ルージュによって占領され、1970年以来続いていたカンボジア内戦は一時終息しました。当時日本の一部メディアやベトナム反戦運動に熱心だった勢力は、ベトナムに先立って『アメリカ帝国主義者の傀儡政権が倒れ、カンボジア人民の真の解放が成された』と大いに賞賛したそうです。解放されたはずのカンボジア国民がその後、どれだけ凄惨な体験をするかなど知る由も無く・・・。

映画『キリング・フィールド』に描かれた陥落直後のプノンペン市内

※映画なんかで歴史を学んだ気になってはいけないけど、この作品は当時その場に居たシドニー・シャンバーグの体験に基づく物であり、ある程度信憑性のある再現VTRとして見る事もできます

続きを読む2015年03月30日

インドシナ半島の諸民族と歴代勢力

僕がベトナム戦争コスプレを集め始めた当初は米軍LRRPのつもりで装備を集めてましたが、周りから「どう見てもヤードor南ベ」と言われまくったせいで、だんだん興味がベトナム人や少数民族の方に移っていきました。

また今思えば、歴史趣味の観点から見ても、20世紀後半最大の戦争であるベトナム戦争は(当然の事ながら)インドシナ半島の人々を中心に発生しており、彼らを知ることはあの戦争を学ぶ上で避けては通れない道でした。

(つまり僕の中では、第2次大戦を学ぶ上でナチス・ドイツを調べるってくらいオーソドックスな事をしているつもり。)

そんな中、最近ベトナムの少数民族に興味があるという声を(極少数w)頂くので、自分用に作った表を公開してみます。

この表は少数民族に限らず、マジョリティーも含めたインドシナ半島に住む民族と歴代の勢力のまとめです。(ただしミャンマーやマレーシアを含めると書ききれないので、インドシナ戦争に関った人々限定)

こうしてまとめてみると、あの地域の歴史の奥深さを感じるのと同時に、何年経っても争い絶えない怨恨の根深さも垣間見れました・・・

付け焼刃な知識なもので、もしかしたら間違ってる部分もあるかも。

(↑クリックで拡大)

続きを読む2014年10月18日

クメールとかベトナム雑記

こいつがクメール軍情報部、そしてフランスSDECEの二重スパイだったと噂される、FULRO最高幹部の一人レ・コセム大佐。

自分がチャム族であることを利用してFLC(チャンパ解放戦線)を結成、南ベトナム領内の少数民族に連携を持ちかけ、FULROを結成させた張本人。

しかし実際には、FLCおよびFULROの結成自体が南ベトナム政府へのサボタージュを目的とした破壊工作であり、側近のレ・コセム大佐がシハヌークに直接提案、承認を得た作戦だったという。

クメール側の真意に気付いたFULROおよびFLHP(中部高原解放戦線)最高指導者イーバム・エニュオルは、クメールの傀儡となったFULROから離反するも、クメール軍情報部に拉致され、以後6年間軟禁状態に。これによりFLHP系FULROは指導者を失い、間もなくサイゴン政府と和解(事実上の降伏)。

この間、70年にロン・ノル将軍がクメールの政権を握ると、レ・コセムはあっさりシハヌークからロン・ノル派へ鞍替え。

ベトナムのFLHP系FULROが活動を終えた一方、レ・コセムの配下にあったクメール領内のFLC(=チャム族)系FULROは、正式にクメール共和国軍に編入。

クメール軍第181FULRO大隊の幹部とロン・ノル将軍。

なお、レ・コセムは1975年の敗戦後、消息不明・・・。

クメール軍の軟禁下にあったイーバム・エニュオルは、プノンペンがクメール・ルージュによって占領されると、クメール軍幹部もろとも市内で処刑。FULROは稀代のカリスマ指導者を永遠に失ってしまった。

一体どの段階までフランスの関与があったのかは分からないけど、少なくともFULROが結成された1964年の時点ではSDECEと通じてた気がしてならない。

続きを読む2014年02月15日

メコンの亡国

だいぶ前に描いたイラストですが、70年代前半におけるインドシナ親米三国(ラオス・南ベトナム・カンボジア)の陸軍将校の制服(勤務服)です。

これら三ヶ国の軍隊はもともと、第1次インドシナ戦争中の1949年に、インドシナに駐屯したフランス陸軍の植民地部隊から(形式的に)独立した国軍でした。独立後もこの三国はフランス連合の一員として、フランス軍の指揮下で1954年まで戦っていきます。(一部では1956年まで戦闘継続)

なので、制服や階級はもとより、軍の組織自体がフランス軍をベースとしたものでした。しかし面白いのが、これらフランス連合国の制服はそれぞれフランス軍のデザインを継承しながらも、見ての通り明らかにフランス軍とは異なるオリジナリティある制服になっていました。

続きを読む

続きを読む