2018年01月28日

SOGの組織構造

※2022年10月23日更新

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】

このブログでも岡山県美作市が市営博物館に設置した『ホーチミン空間』なる展示に世界中のベトナム人から批判が集まっている事をお伝えしましたが、今月に入り、日本在住ベトナム人協会も、ホーチミン空間の撤去を求め美作市長および市議会議員へ送付する請願書へのウェブ署名運動を開始しました。

Change.org: 美作市作東芸術文化博物館のホー・チ・ミン像撤去に関する請願書

私の別ブログ ベトナムウォッチに、日本在住ベトナム人協会会長グェン・フォン・カィン氏による日本語版請願文を掲載してありますので是非ご一読いただき、ご賛同いただけるようでしたらウェブ署名へのご協力をお願いいたします。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【以下、記事本文】

当ブログでは度々、米軍SOGが支援するベトナム共和国軍の特殊作戦機関 NKT(技術局, 英略称STD)について紹介にしてきましたが、SOGそのものについてはまだちゃんと解説していなかったので、今回は戦争当時SOG本部がペンタゴンの統合参謀本部に向けて作成した報告書"Draft MACSOG Documentation Study (U) (1970年7月10日)"に掲載されている組織図で、SOGの組織構造についてざっとまとめてみます。

※NKTについては過去記事参照

※SOGの意味と邦訳について

SOG (Studies and Observation Group)という組織名は、実は"Special Operations Group (特殊作戦群)"のカバーネームであるという噂が、現在のマニアはもちろん、当時SOGに所属していた兵士たちにも実しやかに信じられています。現在Studies and Observation Groupの日本語訳としては"研究・観測グループ"という訳が定着しており、多くのマニアが「『アメリカ軍最強特殊部隊』の名称に"研究"や"観測"という不相応な言葉が使われているのは、実態を隠すためのカバーネームだろう」と考えているようです。しかし私はこれに異を唱えたいと思います。

まずStudyの意味は一般的には"研究"や"勉強"ですが、ジーニアス英和辞典によるとStudyはもともと"努力する"を原義としており、"専門とする"というような意味もあるようです。さらに複数形のStudiesの場合には研究対象の題目を表す時に用いられる事もあるそうで、例えば"cultual studies"で"教養学科"となるそうです。これは軍隊風に意訳すれば、"専門分野=技術"と捉える事ができ、SOGのようなアメリカ陸海空軍海兵隊・CIA・NSAなどから集結した各分野における特殊作戦の専門家集団の名称としては自然だと思います。また実際、SOGと一体で作戦を遂行するベトナム軍側の特殊作戦機関は"技術局(Nha Kỹ Thuật)"という名称です。その為この記事では、意味が分かり易いよう"Studies"を"研究"ではなく"技術"と訳しています。

次に"Observation (観測)"ですが、これは科学の分野での観測だけでなく、"オブザーバー(観測者)"という言葉に表されるように、"意見する"も意味します。これもSOGの主任務であるベトナム軍特殊部隊への支援・助言と合致します。

以上の点から、"Studies and Observation"は実態を隠すための無意味なカバーネームではなく、SOGの任務をありのままに表記した、非常に実態に即した名称だと私は考えています。

※MACVと列記する場合の表記について

SOGはアメリカ軍ベトナム軍事援助司令部(MACV, MAC-V))直属の機関であったことから、MACV-SOGあるいはMACSOGとも表記されます。民間の書籍ではMACV-SOGが一般的ですが、今回引用している報告書など、当時の米軍の公式文書ではMACVのVは省略されて"MACSOG"が使用されている場合が多いです。

※作戦計画について

SOG参謀および作戦部門の各部署は、ペンタゴンおよびCIAが策定した"作戦計画(Operation Plan)"に合わせて編成されていました。例えば作戦計画30(Operation Plan 30)の担当はSOG-30となります。なお、Operation Planの略称としてはOP, OPLAN, Opsなどが使われますが、意味はどれも同じです。

【SOGの全体像】

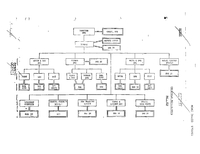

▲SOG組織図(1965年1月)

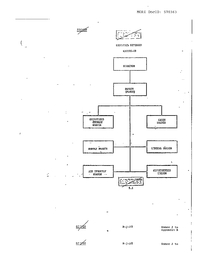

▲SOG組織図(1968年12月)

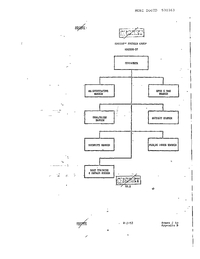

▲SOG組織図(1969年6月)

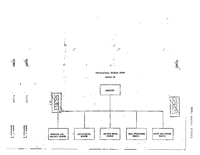

▲SOGとベトナム軍NKT(STD)各部署の対応関係

SOG-00 司令室 (Office of the Chief)

SOG-03 特別補佐官(Special Assistant)

SOG-04 総監 (Inspector General)

SOG-05 本部支援隊 (Headquarters Support)

SOG-10 人事・管理部 (Personnel and Administration Division)

SOG-20 情報部 (Intelligence Division)

SOG-40 兵站部 (Logistics Division)

SOG-50 計画部 (Plans Division)

SOG-60 通信部 (Communications Division)

SOG-90 監査部 (Comptroller Division)

【SOG参謀部門】

SOG-30 / OP-30 作戦・訓練技術部

(Operations and Training Studies Division)

SOG-31 / OP-31 海上技術課 (Maritime Studies Branch)

SOG-32 / OP-32 航空技術課 (Air Studies Branch)

SOG-33 / OP-33 心理戦技術課 (Psyops Studies Branch)

SOG-34 / OP-34 地上技術課 (Ground Studies Branch)

状況分析班 (Status and Analysis Section)

【SOG作戦部門】

SOG-35 / OP-35 地上技術グループ (Ground Studies Group)

OP-35はベトナム軍NKT連絡部(コマンド雷虎)で構成されたC&C部隊(SCU)による国境地帯への越境偵察作戦。

規模はSOG作戦部門の中で最大。また本部での指揮だけでなくSCU偵察チームの現場指揮もSOG-35隊員が担った。

▲SOG-35隊員

主に陸軍第5特殊部隊群隊員で構成

▲NKTコマンド雷虎(SCU)とSOG-35隊員(右)

雷虎は元々正規のベトナム軍人のみで構成されていたが、後にOP-35の規模拡大に伴い、CIDG兵士で構成されたプロジェクト・シグマやガンマのチームもSCUに編入された。

SOG-36 / OP-36 空挺技術グループ (Airborne Studies Group)

OP-36はNKT第11群および第68群による空挺降下潜入工作作戦。主に敵軍または民間人に変装して敵性地域に潜入し、情報収集および破壊工作を行う。

1961年にCIAの指揮の下開始されたパラソル・スイッチバック作戦を起源とし、1964年にOP-34AとしてSOG所管の作戦となる。後に作戦の実行はOP-36として独立した作戦となる。

SOG-36隊員は本部での指揮・運用のみで出撃はしない。

▲NKT第11群STRATAチーム(チーム111)

▲NKT第68群アースエンジェルチームとSOG-36隊員(左)

SOG-37 / OP-37 海上技術グループ (Maritime Studies Group)

OP-37はNKT沿岸警備部による海上からの越境工作作戦。1964年にOP-34Aとして開始され、後に作戦の実行はOP-37として独立した作戦となる。

SOG-37は当初はNAD(海軍顧問団)として編成され、主に本部での指揮・運用を担ったが、一部でSOG-37所属のSEALおよび特殊ボート隊員がNKT沿岸警備部部隊と共に出撃する事もあった。

▲SOG-37隊員

主に海軍および海兵隊員で構成

▲NKT沿岸警備局シーコマンド(特海部隊)とSOG-37のSEAL隊員

▲NKT沿岸警備局シーパトロール(海探部隊)のナスティ高速哨戒艇

SOG-38 / OP-38 教導技術グループ (Training Studies Group)

OP-38はNKTの各コマンド部隊への訓練計画。サイゴン東部ロンタンに設置されたNKT訓練センター"クェッタン / イェンテー"を運営する。またOP-35の規模が拡大すると、C&C部隊のチームリーダー(1-0)を育成するため、SOG-35所属のアメリカ兵に訓練を施す『ワンゼロ偵察訓練プログラム(通称ワンゼロスクール)』も実施した。

SOG-38は主に陸軍第5特殊部隊群B-53分遣隊で構成され、NKT訓練センターのインストラクターを務めた。

▲SOG-38のインストラクターとNKTコマンド訓練生

▲SOG-38によるワンゼロ偵察訓練コースを受講するSOG-35隊員

関連記事 B-53とワン・ゼロ・スクール

SOG-39 / OP-39 心理戦技術グループ (Psyops Studies Group)

OP-39はNKT心理戦部による北ベトナム・ラオス・カンボジアへの心理戦工作。

宣伝ラジオ放送はOP-70でも行われたが、OP-39は偽情報による攪乱を行う、心理戦の中でも『ブラック』と規定される作戦を行った。

例えばベトナム人とカンボジア人の歴史的な対立感情を煽る事で、ベトナム共産軍とクメールルージュ間での対立を画策するなど、より攻撃的な心理作戦を担った。

SOG-70 / OP-70 ラジオ技術グループ (Radio Studies Group)

OP-70は当初はSOG-40として編成された、NKT心理戦部によるラジオ放送心理戦工作。

偽情報を流すOP-39と異なり、OP-70では『ホワイト』ないし『グレー』と規定される、概ね事実に基づいた情報を放送した。

SOG-75 航空技術グループ (Air Studies Group)

SOG-75はNKT航空支援部およびアメリカ軍飛行隊の運用調整を行う。

以下の飛行隊が常時SOG-75の調整の下、NKTによる作戦の支援にあたった。

SOG第1飛行隊(1st Flight Squadron): C-123輸送機

アメリカ空軍 第15特殊作戦飛行隊: C-130輸送機

アメリカ空軍 第90特殊作戦飛行隊: C-130輸送機

アメリカ空軍 第20特殊作戦飛行隊: UH-1Fヘリコプター

ベトナム空軍 第219ヘリコプター飛行隊: H-34ヘリコプター

アメリカ海軍: EC-121電子戦機

また上記以外にも必要に応じてベトナム空軍・アメリカ空軍の飛行隊を運用した。

▲SOG-75第1飛行隊

▲NKT航空支援部/ベトナム空軍第219飛行隊"龍馬”/キングビー飛行隊とSOG-75隊員

SOG-80 / OP-80 救難技術グループ (Recovery Studies Group)

OP-80はにNKT作戦部隊を支援する特殊作戦レスキュー計画。

人員はSOG-80 "統合捜索救難センター(Joint Personnel Recovery Center)"のアメリカ兵で構成され、行方不明となったNKTおよびSOGのコマンド隊員の捜索・救難を担った。

1973年にアメリカ軍がベトナムから撤退した後も、JPRCは"統合遭難者解決センター(Joint Casualty Resolution Center)"と改称してベトナムに残留し、NSA(国家安全保障局)およびDIA(国防情報局)の指揮下でアメリカ軍捕虜・行方不明者の捜索にあたった。

1975年にサイゴンが陥落すると、JCRC本部はハワイ ハーバーズポイントのNSA秘密施設972に移転。その後インドシナ地域を担当するJCRCは他の捜索機関と統合されていき、現在はハワイ州ヒッカム空軍基地に本部を置くJPAC(統合捕虜・不明者対策コマンド)となっている。

おまけ: ベトナム軍装ガイド制作進行中

以前、アニメ風女性キャラクターが軍服を着ているイラストでベトナム軍装ガイドを制作している事をブログに載せてきましたが、その後気が変わり、男性の絵に描き直す事にしたので、時間がかかってしまいました。イラストさえ出来てしまえば、解説なんていつもブログで書いているのと大差ないので、完成まで大してかからないはずです。多分。

残念ながら、これまで日本のベトナム戦争ヒストリカルにおいて、<フィクションではなく現実の>ベトナム共和国軍への理解度は非常に低いものだったと言わざるを得ない為、今後少しでも正しい情報が普及する事を祈って、イベントで最も需要があると思われる1968~1969年頃の軍装については無料公開しようと考えています。

なお有料版では、仏領インドシナ成立後、初めてベトナムに国軍が創設された1948年から、サイゴン政府が消滅する1975年までの約30年分の各部隊の軍装を紹介する事が最終的な目標です。なのでこの軍装ガイドのタイトルは『南ベトナム』ではなく、『ベトナム』軍装ガイドなのです。

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

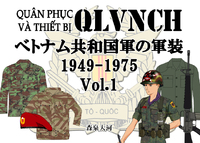

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。