2019年10月06日

地方軍の即応中隊

※2022年7月15日更新

※2024年9月21日更新

ベトナム共和国軍は1955年制定の軍の管轄区域を1961年に刷新し、改めて全国を4つの『戦術区(Vùng Chiến Thuật)』に区分けします。また各戦術区本部には、中央にアラビア数字で各戦術区/軍管区の番号が入った八角形の部隊章が制定されました。なお、その後戦術区は1970年に軍管区(Quân Khu)へと改称されます。

※戦術区および独立区については追加記事『独立区と特別区』参照

戦術区/軍管区本部パッチ(サブデュード)の使用例(第2戦術区/軍管区本部・プレイク省プレイメ)

この戦術区の下には複数の小区(Tiểu khu)が設置され、この小区はそのまま従来の行政区域である省(Tỉnh)に割り当てられました。

その後、1963年末にクーデターによってジエム政権が倒れ軍事政権が行政を掌握すると、戦術区は軍の管轄区域であるのと同時に、政府の行政区域としての役割も担うようになります。それにともない各戦術区の下にある小区本部は省政府を兼ねるようになり、小区司令官が省政府長官を兼任しました。

1964年5月、それまで内務省所管の地方警備部隊だった『保安隊(Bảo an đoàn)』および民兵組織『民衛隊(Dân vệ đoàn)』の二つの武装組織は国防省に移管され、それぞれ『地方軍(Địa Phương Quân)』および『義軍(Nghĩa quân)』として再編成され、正式にベトナム共和国軍に編入されます。この地方軍および義軍の指揮権は小区本部(省政府)にあり、小区副司令官(省副長官)がその地域の地方軍・義軍司令官を兼任しました。

[関連記事]

さて、本題はここから。八角形の戦術区/軍管区本部部隊章には、これに類似したものとして、戦術区/軍管区番号の右上に、丸で囲まれた小区番号が入る部隊章も存在しました。

当時、各戦術区/軍管区の下にある小区=省にはそれぞれ番号が割り振られており、例えば図の第2戦術区/軍管区の9番はトゥインドゥック小区(トゥインドゥック省)となります。

なので私は長らく、このパッチも戦術区/軍管区本部と同様に、各小区(省)本部のものだと思っていました。しかし写真を集めていくうちに、どうもその認識が疑わしく思えてきたのです。

上の2枚ではいずれも、地方軍兵士が例の戦術区/軍管区番号の右上に小区番号が追加されたパッチを身につ行けていますが、彼らはどう見ても前線の戦闘員であり、本部勤務者には見えないのです。

本部勤務者だって本部のある省都が危なくなれば戦闘に加わることもあるでしょうが、不思議な事に他の写真でもこのパッチの着用例は前線で作戦中のものばかりであり、逆に本部で勤務している例は一つも見つけられませんでした。

そこで、この疑問を知り合いの研究者に振ってみたら、ソッコーで答えが返ってきました。なんでも、このパッチの部隊は小区本部ではなく、各戦術区/軍管区の下で、小区の管轄を超えて出動する地方軍の即応部隊との事でした。この即応部隊は各小区(省)本部に所属していましたが、活動地域はその小区だけ留まらず、戦術区/軍管区地方軍本部の要請によって、同戦術区/軍管区内の他の小区にも出撃する機動部隊だったそうです。

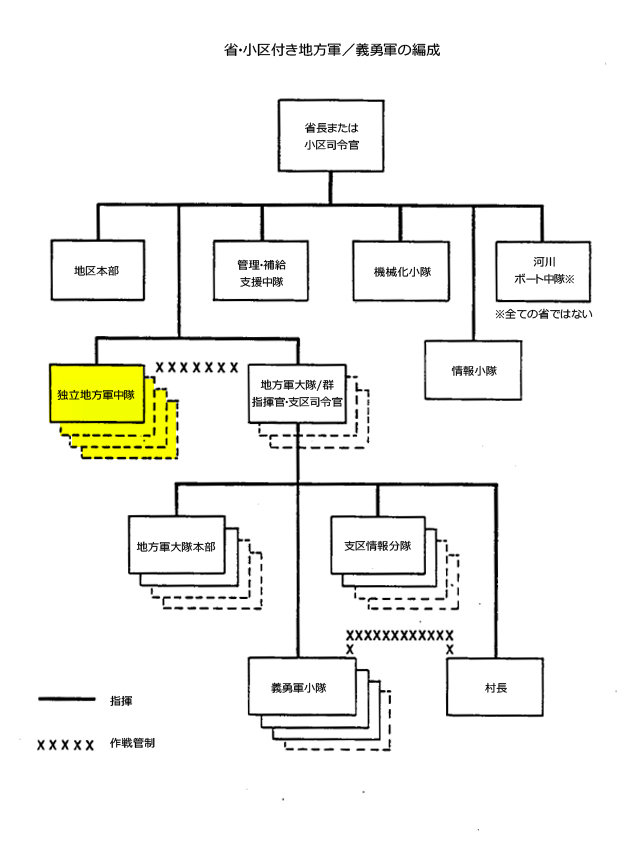

これを米陸軍戦史センター編纂の『Territorial Forces by Ngo Quang Truong (1981)』に記載されているベトナム地方軍の組織図と照らし合わせてみると、以下の黄色く塗りつぶした『独立地方軍中隊(Đại Đội Địa Phương Quân biệt lập)』だけが小区の下位の支区(Chi khu=都市・コミューン)には属しておらず小区本部直属である事から、僕の予想ではこの独立地方軍中隊が、その即応部隊に該当するのでは考えています。

Territorial Forces, U.S. ARMY CENTER OF MILITARY HISTORY (1981)から邦訳

Territorial Forces, U.S. ARMY CENTER OF MILITARY HISTORY (1981)から邦訳

なので、あらためてこのパッチを例にとってみると、これは『第2戦術区/軍管区トゥインドゥック小区独立地方軍中隊』と考える事が出来そうです。まだ確証はありませんが、現状ではこの解釈が一番しっくりきますね。

地方軍の細かい編成についてはまだまだ謎だらけなので、引き続き資料集めを続けたいと思います。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。