2022年09月15日

最近やったこと

※2022年9月16日更新

※2022年9月18日更新

①MAS-36補強&再塗装

①MAS-36補強&再塗装

1940~50年代フランス軍・フランス連合諸国軍の制式小銃MAS-36(戦後生産型)のデコガンを個人業者にワンオフで作ってもらい、さらにそれを野外での使用に耐えるよう自分で補強、再塗装しました。

金属(実際は樹脂製)部分はインディのパーカーシール。木材(MDF材)部分は水性ニスを塗ってあります。

②黒アオババ農村振興委員仕様

コスプレ用デコガンとしては十分な見栄えになったかと思います。

先月の撮影会で人民自衛団の服を着たせいか、今度はなんだか急に農村振興委員(Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn)をやりたくなってきたので、手持ちの黒アオババに自家製インシグニアを縫い付けました。

農村振興計画(Chương trình Xây Dựng Nông Thôn)は1966年に開始されたベトナム共和国政府の民事心理戦プロジェクトです。

このプロジェクトは、ブンタウの農村振興訓練センターで専門教育(民事心理戦)を受けた志願者=農村振興委員を地方の農村に派遣し、その地で農業指導や教育、医療、村落自衛戦力(軍事指導)を提供する事で住民を懐柔、政府側に教化(および情報収集)する事で、農村地帯で活動する共産ゲリラ(南ベトナム解放民族戦線)の駆逐を目指すものでした。

このため、農村振興委員は農民との融和をアピールすべく、農民の象徴である黒のアオババ/クアンザイを制服として着用していました。

▲農村振興計画付きのオーストラリア軍AATTVアドバイザーが着用していた黒アオババ

▲農村振興計画付きのオーストラリア軍AATTVアドバイザーが着用していた黒アオババ

地方の農村・農民を支持基盤としていた解放民族戦線にとって、この農村振興委員の存在は自軍の組織そのものを崩壊させかねない非常に危険な存在であり、農村振興委員は次第に解放民族戦線によるテロの最重要目標となっていきます。その結果、1974年までに任務に当たった約8万人の農村振興委員のうち、1/4を超える約23,000人が解放民族戦線の攻撃にあい死亡したとされています。

▲ブンタウ農村振興訓練センターの映像

2022年09月10日

ベトナム幼年学校

※2024年9月21日更新

在ベトナム幼年学校の黎明期(1899-1945年)

ベトナム幼年学校の歴史は1899年、当時の仏領インドシナ総督ポール・ドゥメールが、サイゴンとハノイに駐屯する二つのフランス保護軍(=フランス植民地軍麾下のベトナム人治安部隊)内に幼年学生隊を創設する指令に署名した事に始まる。

このサイゴンおよびハノイ学生隊の人数は当初、それぞれわずか10名程度であったが、その後同様の学生隊がベトナム各地に設置されるとともに規模を拡大し、これら学生隊は独立した幼年学校(École des enfants de troupe)へと発展していく。これら在ベトナム幼年学校はフランス軍幼年学校を見本としており、その教育理念および授業内容もフランス本土の物を踏襲した。

[トンキン(ベトナム北部)]

・モンカイ省幼年学校

・ヌイデオ幼年学校

・ダップカウ幼年学校

・フーランソン幼年学校

・ヴェトチ幼年学校

・ハノイ幼年学校

[アンナン(ベトナム中部)]

・フエ幼年学校(当初マンカー城塞、後にフエ城塞内に移転)

・ダラット幼年学校

・バンメトート幼年学校

[コーチシナ(ベトナム南部)]

・インドシナ幼年学校(キャップサンジャッキ*/ブンタウ市)

・トゥーダウモット幼年学校

・ザーディン幼年学校(ダカオ市)

・サイゴン幼年学校(オーマ城塞)

・ミトー幼年学校

※キャップサンジャッキ(聖ジャック岬)はドゥメール総督によって名付けたブンタウの別名で、仏領時代は主にこちらで呼ばれた。

▲ハノイ幼年学校生徒と教官[1910年]

フランス連合/第一次インドシナ戦争期(1946-1955年)

その後、十数校あった幼年学校は統廃合が進み、1950年代には以下の7校に集約された。

・第1軍管区幼年学校(ダカオ市)

・第2軍管区幼年学校(フエ市)

・第3軍管区幼年学校(ハノイ市)

・第4軍管区幼年学校(バンメトート市)

・モンカイ幼年学校(ヌン族向け)

・ダラット幼年学校*

・インドシナ幼年学校(キャップサンジャッキ/ブンタウ市)*

※ダラット幼年学校およびインドシナ幼年学校の2校はフランス軍直営、その他5校はベトナム国軍によって運営された。

▲フランス連合期の幼年学校各校の映像

▲在ベトナム幼年学校で学ぶフランス人、アフリカ人の生徒

在ベトナム幼年学校の主な生徒はベトナム人であったが、同時にベトナム在住フランス人やアフリカ系軍人の子息も入学し、人種に関係なく平等に教育された。

▲フランス軍幼年学生(Ancien Enfant de Troupe)の徽章。

在ベトナム・フランス軍およびベトナム国軍幼年学校各校でも同じ徽章が用いられた。

1954年、ジュネーブ協定によってベトナム国が領土の北半分を失うと、ハノイにあった第3軍管区幼年学校は南部に移転され、新たに設立されたミトー幼年学校に統合された。なおモンカイ幼年学校は北部失陥に伴い閉鎖された。

この当時、幼年学校各校はベトナム国政府の財政難のため存続が危ぶまれており、アメリカの支援顧問団はベトナム国防省に対し、ブンタウのインドシナ幼年学校だけを残し、その他の5校を閉鎖するよう提言したが、ゴ・ディン・ジェム首相および国軍参謀長レ・バン・ティ中将は南ベトナム領にあるすべての幼年学校を維持する事を決定した。

ベトナム共和国/ベトナム戦争期(1955-1975年)

しかしその後も財政難は続き、ゴ・ディン・ジェム総統はついに1956年6月1日、レ・バン・ティ中将に対し、計1350名の学生を擁する6校の幼年学校を、ブンタウのインドシナ幼年学校一か所に集約するよう命じた。

この際、インドシナ幼年学校は『ベトナム幼年学校(Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam)』へと改名され、以後ベトナムで唯一の国立幼年学校として1975年まで多くの卒業生を輩出する。

▲ベトナム幼年学校(旧インドシナ幼年学校)の校舎[ブンタウ, 1960年代後半-1975年]

フランスによって建設された幼年学校の中でも最大の規模を誇るベトナム幼年学校(旧インドシナ幼年学校)はベトナム共和国で最も美しい軍事学校の一つに数えられる。

広大な敷地には複数の庭園と運動場を備えており、その中に3階建てのキャンパスが3棟設けられていた。

内部はリビングはもちろん学生の寝室も広々としており、また複数の講堂、教室、図書館、クラブ、応接室を備えているなど、設備は非常に充実していた。また校内にはカトリック教会と仏教寺院も併設されていた。

▲ベトナム共和国期のベトナム幼年学校の映像

ベトナム幼年学校はベトナム共和国国防省付属の学校とされ、一般の学校教育内容も履修するが、それに加えて軍事訓練が施されるため、軍事学校として一般の学校とは区別された。

入学者は主に主力軍(陸海空軍)、地方軍、義軍、国家警察に所属する軍人の子息であり、特に戦死者、戦傷病者、退役軍人の子息が優先的に受け入れられた。

卒業後はベトナム共和国軍の兵・下士官・将校、または軍の後方支援を担う技術者・医師・教師などの進路があった。

※文献には「入学可能年齢は1956年以前は10歳から、それ以降は12歳から15歳」とあったが、当時の写真には明らかに10歳未満の生徒も多数見られる。

▲ベトナム幼年学校部隊章及びベレー章。左が1956(?)-1966年、右が1966-1975年のデザイン

1966年以前の部隊章にある『TSQ』の文字は幼年学生(Thiếu Sinh Quân)の略。

1966年以降の部隊章にある『Nhân Trí Dũng (仁智勇)』の文字は儒教における三徳すなわち「智の人は惑わず、仁の人は憂えず、勇の人は恐れない」を意味し、ベトナム幼年学校の教育理念とされた。

▲ベトナム幼年学校のパレード装

▲国軍記念日パレードで行進するベトナム幼年学校学生隊[サイゴン, 1971年6月19日]

▲1975年以降米国に避難した元ベトナム共和国軍人による幼年学校学友会の式典[米国ヒューストン, 2016年]

2022年09月04日

ベトコンとは

※2022年9月5日更新

去る9月2日は、現在のベトナム社会主義共和国において元旦節(テト)と並ぶ重要な祝日とされる『国慶日(Ngày Quốc khánh)』でした。

これは1945年8月、日本が太平洋戦争に敗戦した事を機に、ホーチミン率いるベトミンが日本の傀儡政権であるベトナム帝国政府を転覆させ、9月2日にベトナム民主共和国の成立を宣言した事を記念する日で、いわゆる独立記念日に当たるものです。

(ただし、この宣言の直後にフランスがインドシナの再統治に乗り出し、翌1946年にはベトミンは政権を失うので、実際にベトナム民主共和国が安定的に成立したのは1954年のジュネーブ協定による南北分断後です。)

とまぁ、僕には珍しくベトコンの祝日について書いたわけですが、実際フランスによる植民地支配がベトナムに独立運動とセットで共産主義をもたらし、さらに太平洋戦争中の日本軍進駐がアメリカOSSによるベトミンへの軍事支援をもたらした事で、ベトミンは数ある独立運動組織の中で最大勢力へと成長で出来た訳ですから、このホーチミンによる独立宣言は歴史的必然だったと感じています。

しかし当時ハノイでこの演説を聴いて歓喜に沸いた人々も、まさかこれが今後70年以上続く共産主義政権による恐怖政治と絶え間ない戦争の入り口だったとは思いもしなかったでしょうね。

ところで以前このブログで、日本や欧米で用いられている「ベトコン(Viet Cong)」という言葉は、ベトナム語における「Việt Cộng」とは意味する範囲が大きく異なり、当ブログでは本来のベトナム語の意味で使っていると述べました。

そのベトナム語の意味を分かりやすくまとめた画像見つけたのでご紹介します。

Việt Cộngが意味する範囲

まず、Việt Cộngは漢字表記すると「越共」、つまり広義にはベトナムの共産主義者全般への蔑称なのですが、より具体的には、以下の組織およびその構成員・シンパを指します。

・インドシナ共産党/ベトナム労働党/ベトナム共産党

ホーチミンが創設した共産主義政党。中ソの支援を受けてテロ・戦争により支配地域を拡大し、1954年に北ベトナムを掌握、1975年以降はベトナム全土を支配下に置き現在に至る。

・ベトミン(ベトナム独立同盟会)

日本・フランスの支配に対抗する独立闘争組織。1954年に北ベトナムを掌握したが、ホーチミンにより共産主義以外の勢力は粛清されベトミンは解散する。

・ベトナム民主共和国/ベトナム社会主義共和国

ベトミンが1945年に独立宣言し、実際には1954年に北ベトナムを領土として成立。ベトナム労働党独裁政権。1976年に南ベトナム共和国を併合し、国名を『ベトナム社会主義共和国』に変更。

・南ベトナム解放民族戦線

ベトナム労働党の支援を受けた南ベトナムの反政府武装組織。政府軍の掃討により1970年代初頭までにほぼ壊滅するが、南進したベトナム人民軍は越境侵攻の事実を否定するため、元から南ベトナムにいる解放民族戦線の部隊を装った。

・ベトナム民族・民主・平和勢力連盟

南ベトナム解放民族戦線の下部組織で、南ベトナムにおいて合法的な政治運動を装い民衆への宣伝工作を行う。

・ベトナム武装人民部隊

ベトナム民主共和国・ベトナム社会主義共和国が保有する武装組織の総称。ベトナム人民軍、人民公安、人民自衛軍団から成る。

・南ベトナム共和国

1975年にベトナム共和国政府が解体された後、南ベトナム解放民族戦線(南ベトナム臨時革命政府)によって樹立された新政府。しかし南ベトナム解放民族戦線はベトナム労働党により粛清され、南ベトナム共和国は成立からわずか1年後の1976年にベトナム民主共和国に併合され消滅する。

※ネットを見ているとベトナム共和国と南ベトナム共和国を混同している例を時々見ますが、上記のように全く別の政体です。

日本や欧米におけるベトコン(Viet Cong)

上記のように、本来ベトナム語では、1940年代のベトミンから現在のベトナム社会主義共和国政府まで全て「Việt Cộng」なのですが、一方で日本や欧米における「ベトコン(Viet Cong)」という言葉は、ベトナム戦争期の南ベトナム解放民族戦線のみを指して用いられています。

これは、ベトコンという言葉が外国人に知られるようになったきっかけが、南ベトナム解放民族戦線のテロ活動と、それに対抗するベトナム共和国政府・同盟国軍による掃討作戦(=1960年代のベトナム戦争)に関する報道だったからだと思われます。

ちなみに、ベトナム国外に住むベトナム人の場合、英語や日本語など現地の言葉で喋っている時でも、ベトコンという単語についてだけはベトナム語の意味で言ったりするのでややこしいです。

おまけ

以前僕がこの画像作ってFacebookに投稿したら、ベトナム人によってあちこちに転載されて、転載された先でバズってました。

2022年08月08日

従軍章とデバイス

ベトナム共和国の勲章の中でも、最も授章者が多いと思われるのが従軍章(Chiến dịch Bội tinh)です。

従軍章はベトナム戦争中の1964年5月12日に制定された勲章で、長期間の軍事作戦(戦役)に一定期間直接参加した軍人および部隊が授章または死後授章する勲章と定められていました。

この勲章の授与対象は自国軍だけでなく外国軍も含まれるため、数百万人のベトナム共和国軍軍人に加えて、アメリカや韓国、タイ、オーストラリア等、ベトナムに派遣された同盟国軍の兵士全員が授章した、ベトナム戦争を象徴する勲章と言えます。

▲HUY CHƯƠNG Ân Thưởng Trong QUÂN-LỰC VIỆT-NAM CỘNG-HÒA(1969)より

またこの従軍章の対象となる戦役は当時行われていたベトナム戦争に加え、過去に行われた第一次インドシナ戦争も含まれました。

その為、その従軍章がどちらの戦役による物かを区別するため、勲章のリボン部分および略綬には、それぞれの戦役が行われた年号を記したスクロール型のデバイスが装着されました。

・1949-54(略綬用は49-54):第一次インドシナ戦争

※第一次インドシナ戦争の開戦は、フランスのインドシナ再侵攻という意味では1945年、ベトミンによる武装闘争の公式宣言という意味では1946年ですが、この従軍章の対象は1949年に創設されたベトナム国軍(ベトナム共和国軍の前身)以降のベトナム軍人を想定しているため、デバイスの年号は1949-1954となっています。

・1960-(略綬用は60-):ベトナム戦争

※従軍章およびデバイスが制定された1964年当時はもちろん、この勲章が授与されたのはベトナム戦争の期間中のみなので、終戦の年号(1975年)は入っていません。

▲従軍章が制定された当時の資料(1965年)

以上が従軍章の公式な規定ですが、同盟国軍(特にアメリカ軍)では上記の二つ以外にも非公式なデバイスが用いられることがありました。

公式なデバイスでは、ベトナム戦争従軍者は全員『1960-』となりますが、非公式版では、その人物が実際に従軍した年号が入ります。

これらの非公式デバイスが生産・販売されたのはベトナムなのか米国内なのかははっきりしないのですが、少なくともベトナム共和国政府から授与される正式なデバイスではない事は確かです。

2022年08月04日

我が家のキャロット

これまでコスプレ用にいくつかキャロット(仏語でギャリソンキャップの意)を買ってきたものの、いまだに着用して撮影したことがありません。

なので今回は話の種に、キャロット単体でご紹介。

①フランス植民地軍歩兵部隊Mle46キャロット(デスボランティア製リプロ)

第一次インドシナ戦争~アルジェリア戦争で使われたキャロットの植民地軍仕様。錨のバッジ以外は陸軍と共通。

赤い色は歩兵の兵科色で、植民地軍の場合は植民地歩兵部隊を意味します。

②フランス植民地軍Mle47キャロット(フランス製リプロ)

第一次インドシナ戦争~アルジェリア戦争で使われた熱帯用キャロットの植民地軍仕様で、こちらも錨のバッジ以外は陸軍と共通。

上のMle46と違って兵科色を示さないので、どの兵科でも被れる便利な帽子です。

③アメリカ陸軍カーキギャリソンキャップ(実物)

フランス軍Mle47キャロットの代用品として買いました。Mle47キャロットは米軍ギャリソンキャップのコピーであるため、代用にはもってこいです。

上で述べたように錨なしのキャロットはフランス陸軍仕様であるのに加え、第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍や支援軍(民兵)でも着用されました。

またベトナム戦争期には陸軍ではキャロットは廃止されていたものの、一方でMle47と同様のカーキ色キャロットがベトナム海軍や人民自衛団(民兵)の一部、学生向け軍事教練プログラムで着用されました。

③アメリカ空軍士官ギャリソンキャップ(実物)

ベトナム空軍士官キャロットの代用品として買いました。

第2次大戦後にアメリカの支援によって創設された西側諸国の空軍同様、ベトナム空軍のキャロットも見た目はアメリカ空軍の物と瓜二つです。

ちなみにキャロット(Calot)はフランス語ですが、ベトナム共和国軍ではCalotをベトナム語読みして"カロット帽(Mũ Calot)"と呼んでいたようです。

▲Huấn Lệnh Điều Hành Căn Bản (1969)より

Calot自体に帽子という意味があるのでカロット帽だと意味が重複していますが、日本語でもベレー帽とかマスケット銃とかチゲ鍋とか言うように、外国語を輸入するとこういう事ってよく有りますよね。

2022年05月30日

MVGでフランス連合軍

先週末のMVGに、第一次インドシナ戦争期のフランス連合軍の軍装で参加してきました。

土曜日は個人的なコスプレとして、先日シャツを作ったコマンド・ノーヴィトナム(ベトナム北部のベトナム人コマンド部隊)

物資は第一次インドシナ戦争期とかなりの部分で共通なので、アルジェリア戦争期のフランス軍のリビングヒストリー展示にお邪魔して写真を撮らせて頂きました。

日曜は仲間に声をかけて、フランス連合軍のベトナム人歩兵部隊の軍装で集まり撮影会を行ってきました。

今回はフランス連合の歩兵なら何でもありにして、細かい部隊や年代設定は定めなかったのですが、結果的にはフランス植民地軍のRIC(植民地歩兵連隊)っぽい感じになりました。

1946年の第一次インドシナ戦争開戦以来、インドシナ平定を担うCEFEO(フランス極東遠征軍団)内部ではフランス人兵士の撤退と同時に現地インドシナ人兵士の採用、インドシナ諸国軍の創設が進められており、1953年までにフランス連合軍の人員の約7割がインドシナ人で構成されるようになりました。

また一口に「歩兵部隊」と言っても、フランス連合軍内には様々な組織が存在しており、ベトナム人(キン族)の正規部隊だけでも次の部隊が存在しました。

・フランス植民地軍:BMI(インドシナ徒歩大隊)、RIC(植民地歩兵連隊)

・フランス外人部隊:REI(外人歩兵連隊)内のインドシナ人大隊

・ベトナム陸軍:BVN(ベトナム大隊/歩兵大隊)、BL(軽大隊)

(過去記事『ジェハ=ホーゼ大将 『ベトナミゼーション』:先住民のインドシナ戦争への参加』参照)

・フランス外人部隊:REI(外人歩兵連隊)内のインドシナ人大隊

・ベトナム陸軍:BVN(ベトナム大隊/歩兵大隊)、BL(軽大隊)

(過去記事『ジェハ=ホーゼ大将 『ベトナミゼーション』:先住民のインドシナ戦争への参加』参照)

とは言え、フランス連合軍ではどの部隊も同じフランス陸軍式の被服・装備が支給されたので、それを着る人間がフランス人でもセネガル人でもベトナム人でも、軍装に大した違いはありません。唯一違うのは、階級章などの徽章のデザインだけです。

2022年05月05日

北ベトナムのコマンド

今日はずっと後回しにしてきた、コマンド・ノーヴィトナム用代用品シャツの改造を行いました。

コマンド・ノーヴィトナム(Commandos Nord-Vietnam)とは第一次インドシナ戦争後半(1950年代前半)、フランス植民地軍の指揮下でベトミンと戦ったベトナム人コマンド部隊の一つです。

戦時中はベトナム各地で反共派ベトナム人民兵によるコマンドが多数組織されましたが、中でもノーヴィトナムはその名の通りベトナム北部に住むベトナム人および少数民族で構成され、およそ50個の中隊から成るコマンドの中でも最大の部隊でした。

このノーヴィトナムの軍装を再現するに当たり、まず目標としたのがこの特徴的な黒い戦闘服。

▲ノーヴィトナム コマンド13のパレード [1954年]

この黒い服の上着は、大きく分けてチノシャツ型とプルオーバーシャツ型の2種類が見られます。

なお、プルオーバーシャツ型はノーヴィトナムの他にも、ベトナム北部のタイ系山岳民族で構成されたGCMA((混成空挺コマンド群)でも着用されました。

これを再現するにあたり、プルオーバーシャツ型を作るのは簡単ではないので、まずは簡単そうなチノシャツ型を作る事にしました。

素材はディッキーズの黒色ワークシャツ。

これにエポレットを追加。

エポレットにする生地は、このシャツの裾を10cmほど切り取って捻出しました。

完成。改造はこれだけです。

黒のチノシャツ型戦闘服はフランス軍の正式な軍服ではなく、民兵用に現地で生産された非公式な物なので、裁断やボタンなどの細部は様々なタイプが見られます。

なので大まかな形状さえ合っていれば、細部にこだわる必要はないと思っています。

なお、上着以外の被服・徽章はすでに用意してあります。

パンツは、以前黒染めした仏軍TTA47戦闘服のパンツ。

ベレーは『50年代ベレー代用品』で紹介したアパレルメーカー製のツーピース黒ベレー。

これにてノーヴィトナムの最低限のセットは揃いました。

ちなみに、ノーヴィトナムでは上記の黒色戦闘服を着ている中隊が多いですが、全ての中隊が黒色を着ていたわけではありません。他にも以下のような被服が見られます。

▲仏軍カーキシャツ/ハーフパンツ

▲仏軍TTA47戦闘服

▲TTA47に手書きで迷彩を描いたもの。

▲フランス海軍コマンド迷彩スモック

※海軍コマンドからノーヴィトナムに派遣された中隊に限る。

そう言えばアメリカのWhat Price Gloryから、待望のリプロTTA47が発売されたそうですね。

友人が買ったものを先日見せてもらいましたが、生地の色がとても良い感じでした。

細かく見ると、実は裁断が一般部隊用とは若干異なるらしいですが、ぱっと見は違和感無いです。

上記のように、TTA47さえ有れば一般部隊はもちろん空挺やコマンドなど当時のフランス連合軍は大体何でもできちゃうので、第一次インドシナ戦争やアルジェリア戦争のフランス軍に興味がある人は絶対買っておいた方が良いと思います。

2022年04月19日

古いレンズと短パン空挺

過去記事『写真作りについて』で述べたように、リエナクトや歴史コスプレの写真を撮るにあたって、写真を当時物っぽく見せるために最も確実なのは、実際に当時使われていた機材を使う事です。

なので過去には僕も1959年発売のレンジファインダーカメラ(135フィルム)を使って撮っていましたが、いかんせんフィルムは撮れば撮るほど現像代とデジタル化の費用がかかるので、気軽に撮りまくれる物ではありませんでした。

そこで写真の雰囲気とコストパフォーマンスを両立すべく構想していたのが、想定する時代に近い古いレンズを用意し、それを現代のデジカメに搭載して撮影する方法です。

この方法自体はだいぶ前から考えていたのですが、ついに先日、重い腰を上げてニコン製の古いレンズを買いました。

レンズはNIKKOR 50mm F1.4で、中でも1976年発売の『New NIKKOR (後期型)』と呼ばれるモデルだそうです。

1976年発売なので時代としてはベトナム戦争終結後になりますが、NIKKOR 50mm F1.4という商品自体は1962年の発売から徐々に改良が繰り返されてきたレンズなので、写真の写り方自体は1975年以前のモデルと比べても恐らく大きな違いはないはずと思っています。

ちなみに、これは偶然なのですが、オリンパスのデジタル一眼レフは手振れ補正機構がレンズではなくカメラ本体側に付いているので、半世紀近く前のレンズであっても手振れ補正が働いてくれるのです!

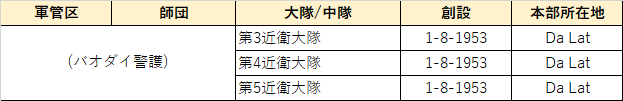

設定は1953年ごろのベトナム陸軍第3空挺大隊(フランス極東遠征軍団第3ベトナム空挺大隊)。

レンズは絞りF1.4という事で、ボケ具合は申し分なし。

ただ、カメラの設定がオートのままだと写真があまり古い感じにならなかったので、今回もあとからフィルムっぽく加工しています。

あらかじめISO感度を高めに設定しておけば、画がザラついてフィルムっぽさが出るかな?次回試してみます。なお、こちらが今回テーマとした1953年の第3空挺大隊の写真。

フランス連合の空挺部隊と言うとビシッと迷彩服を着ているイメージですが、発足当初のベトナム空挺大隊は迷彩服の支給が少し遅かったため、部隊によっては1953年頃までTTA47戦闘服やカーキ半ズボンなど、一般部隊と同じ被服も使われています。

女子っぽく言うと、半ズボンという一見空挺部隊には見えないスタイルに「ギャップ萌え」ですよね。

2022年03月12日

第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その3:その他の戦闘部隊

※2022年4月9日更新

※2022年5月10日更新

前記事

その3は、その1・2では紹介しきれなかったその他の戦闘部隊についてです。

砲兵大隊 (Tiểu đoàn Pháo Binh)

▲第5砲兵大隊のM2A1榴弾砲砲隊 [1952年12月ナサン]

ベトナム陸軍砲兵部隊の発足は1951年後半であり、当初の名称は『独立砲隊(Pháo Ðội Biệt Lập』、CEFEOでの呼称は『独立射撃砲隊(Batterie de tir autonome)』であった。独立砲隊は各2個の砲隊から成り、各軍管区に配置された。

しかし独立砲隊はCEFEOにとって二線級部隊であり、その装備はフランス軍で使われなくなったイギリス製のQF25ポンド砲や旧日本軍の九五式野砲などの旧式火砲が主であった。

独立砲隊が運用した火砲は次の通り。

・QF25ポンド砲(イギリス製): 122門

・九五式野砲(日本製):29門

・M3 105mm榴弾砲(アメリカ製): 11門

・QF 3.7インチ山岳榴弾砲(イギリス製):7門

・138mmカノン砲(フランス製):4門

・モデル1905 75mmカノン砲(ブルガリア製):2門

その後、1952年から1953年にかけて独立砲隊は『砲兵大隊(Tiểu đoàn Pháo Binh)』、CEFEO呼称『ベトナム砲兵群(GAVN: Groupe d'artillerie Vietnamiens)』へと再編され、その装備もフランス軍と同水準に更新された。

各砲兵大隊はアメリカ製のM2A1 105mm榴弾砲12門を装備する3個砲隊で構成され、各軍管区本部の直接指揮下に置かれた。

第1軍管区:第1砲兵大隊

第2軍管区:第2砲兵大隊

第3軍管区:第3砲兵大隊

第4軍管区:第4砲兵大隊

未確認 :第5砲兵大隊

なお、各砲兵大隊の大隊長は長らくフランス軍のフランス人将校が務めており、ベトナム人将校が大隊長に就いたのは終戦後の1954年10月であった。

軽大隊(Tiểu đoàn khinh quân)

▲第4軍管区第808軽大隊の将校 [年代不詳]

CEFEOでの呼称は『軽大隊(Bataillon léger)』。

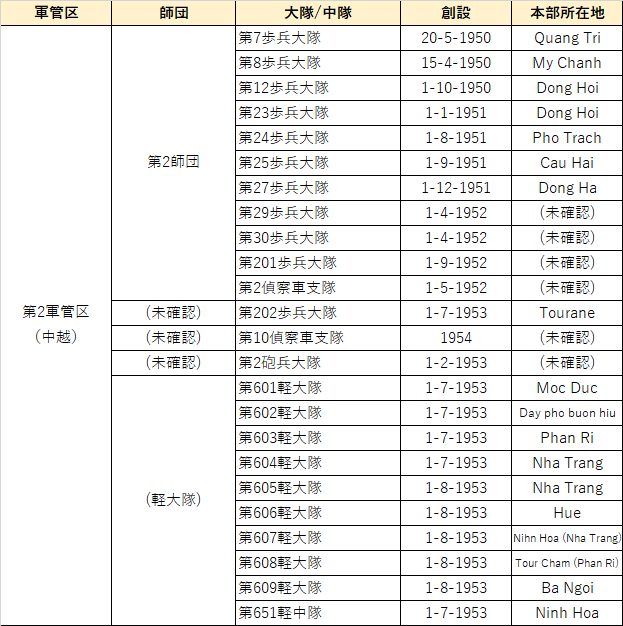

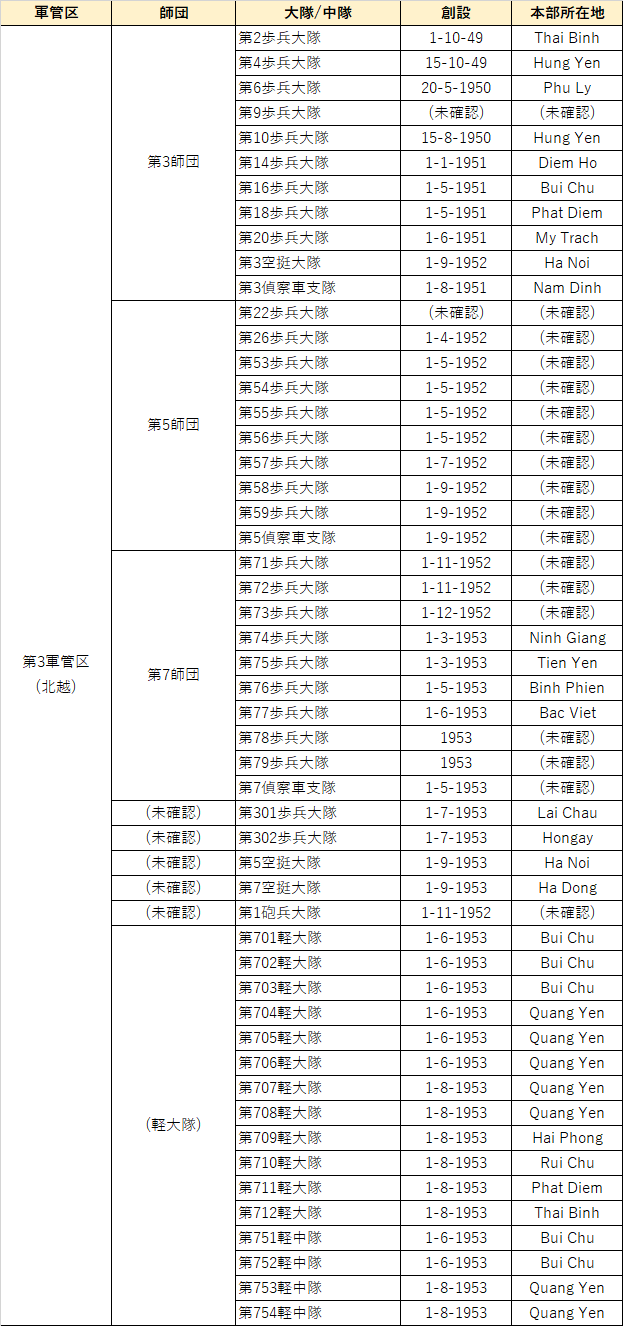

軽大隊(軽中隊含む)の前身はフランス軍の指揮下にあるベトナム人民兵部隊『支援軍(forces supplétives)』内のコマンド中隊であった。支援軍を構成する計595個の中隊のうち91個がコマンド中隊であり、このうち54個中隊が1953年に民兵から正式なベトナム国軍部隊へと昇格し、軽大隊へと改称された。

軽大隊は当初、総兵力10万人規模に拡大する事が計画されていたが、最終的には約4万人に留まった。一個大隊の定数は当初625人、後に737人に拡大されたが、実際には常に人員が不足しており、「500人大隊 (Bataillon de 500)」と揶揄された。

軽大隊の任務は、ベトナム国軍を含むフランス連合軍の正規部隊がある地域のベトミン軍主力部隊を軍事的に制圧した後、その地域内の各都市・村落内に潜伏するベトミンゲリラ部隊を掃討・駆逐する事であった。正規戦においてフランス連合軍はベトミン軍を各地で撃退したが、それでもベトナム領内に存在する約七千の村落のうち約五千が依然ゲリラの支配下にあった。軽大隊はこうしたゲリラを掃討することで、実効性のある占領統治を目指した。

一方、ベトミン側はそうした中央の支配力が及ばない地方村落を拠点に活動していたため、軽大隊による村落掃討は死活問題となった。そのためベトミン軍は軽大隊への迎撃にも主力部隊を投入せざるを得なくなり、ベトミン軍の戦力は二分された。結果的に軽大隊は目的通り占領地域内のゲリラや小規模部隊の掃討に成果を上げたが、その一方で部隊そのものが小規模だった事から、ベトミン軍主力部隊による急襲を受け壊滅する事もあった。

ビンスエン部隊(Bộ đội Bình Xuyên)

▲ビンスエン部隊将兵 [1952年チャンソン基地]

CEFEOでの呼称は『ビンスエン部隊(Troupes Bình Xuyên)』

ビンスエン団はフランス領時代、コーチシナ(ベトナム南部)を中心に違法なアヘン生産・密輸を行った犯罪組織であり、植民地政府やフランスマフィアと共同で『フレンチ・コネクション』と呼ばれる欧米への一大麻薬流通ルートを形成し、その元締めを担った。これによりビンスエン団はインドシナで強大な力を有し、「20世紀最大の犯罪組織」と言われるほどに成長する。

その組織力と地域への影響力は単なる暴力団の枠に留まらず、これに目を付けたフランスはビンスエン団の一部を治安維持部隊『ビンスエン部隊』として登用していた。

1945年に日本が第二次大戦に敗北しベトミンが政権を握ると、当初ビンスエン団はベトミン政府と同盟を結んだが、それは一時的なものに終わり、1948年には反対にフランスが擁立したベトナム国政府側に付いた。これに伴い、ビンスエン部隊はベトナム国衛兵隊/国軍麾下の部隊となった。

ビンスエン部隊は1948年の時点では約200名の小規模な組織に過ぎなかったが、戦争末期の1954年には2,500名にまで規模を拡大し、ビンスエン部隊司令官レ・バン・ビエン(Lê Văn Viễn)はベトナム国軍の陸軍少将の位を得た。

なお、第一次インドシナ戦争終結後の1955年4月、フランスの撤退に乗じてビエン少将はベトナム国の政権を簒奪すべくビンスエン部隊およびビンスエン団構成員を動員してサイゴンで武装蜂起を起こす。

これに対しゴ・ディン・ジェム首相は政府軍の精鋭部隊を出動させて反撃を行い、『サイゴンの戦い』と呼ばれる市街戦へと突入するが、程なくして政府軍がビンスエン部隊を壊滅させ、クーデターは鎮圧された。また反乱の首謀者であるビエン少将はフランスへと亡命した。

ヌン大隊(Tiểu đoàn Nùng)

▲ヌン族指導者ヴォン・アー・サン大佐(右から3番目)とヌン族兵士

中国南部からベトナム北部に住む少数民族ヌン族で構成された歩兵部隊の総称。

1951年にフランス植民地軍内に『第1ヌン大隊(1er Bataillon Nùng)』が発足したが、同大隊は翌1952年末にベトナム国軍に編入され『第57歩兵大隊』(第5ベトナム師団隷下)へと改名される。以後、ベトナム国軍内にヌン族で構成された歩兵大隊(ヌン大隊)が複数編成される。

第1次インドシナ戦争終結後、ジュネーブ協定によりベトナム国の国土の北半分がベトミンに割譲されると、ヌン大隊の兵士を含む北ベトナム在住のヌン族約5万人が南ベトナムに避難し、ベトナム陸軍には新たに各ヌン大隊を統合した第6軽師団、通称『ヌン師団』が創設された。

第二次大戦中の自由フランス軍時代からヌン族将兵を率いてきたヴォン・アー・サン(Vòng A Sáng)大佐は第1ヌン大隊、第57歩兵大隊長、第6軽師団長のほか、1947年にフランスが設定した『ヌン自治区』の指導者を歴任し、1967年からはベトナム共和国の国会議員を務めた。

ムオン大隊(Tiểu đoàn Muơng)

▲第2ムオン大隊の兵士

ベトナム北部の山岳地帯に住む少数民族ムオン族で構成された歩兵部隊の総称。

フランス植民地軍は1950年3月に『ムオン大隊(Bataillon Muong)』を編成し、この大隊は1951年に『第1ムオン大隊(1er bataillon Muong)』へと改称される。また同年4月には『第2ムオン大隊(2è bataillon Muơng)』が編成される。

第2ムオン大隊は1952年12月にギサ村での掃討作戦に投入され、1個大隊に相当するベトミン部隊を全滅させる。しかしこの戦闘により第2ムオン大隊も後方での再編成を余儀なくされ、この際、同大隊はベトナム国軍に編入され、『第73歩兵大隊』(第7ベトナム師団隷下)へと改名された。

キリスト防衛機動隊 (Unités mobiles de défense de la chrétienté)

▲キリスト防衛機動隊の将兵

ベトミンによるキリスト教徒へのテロに対抗するためベンチェ省で結成された部隊。

仏越混血のフランス軍将校ジョン・ルホア(Jean Leroy)大佐の主導により、ベンチェ省のアンホア島で1947年に結成された民兵部隊『カトリック旅団』を基に、その後複数の民兵部隊を統合して『キリスト防衛機動隊 (UMDC)』が誕生した。部隊の基礎となったカトリック旅団がたった60名の部隊だったのに対し、UMDCの兵力は最終的に5,840名にまで拡大した。

1949年にルホア大佐がUMDCとベンチェ省の完全な指揮権を得ると、それから1年でUMDCはベンチェ省からベトミンを一掃する事に成功した。

その後UMDCはフランス軍麾下の部隊としては1952年に活動を停止し、指揮官のルホア大佐はアルジェリアの部隊へと異動となった。またUMDCの人員は翌1953年にベトナム国軍に編入される。(歩兵大隊または軽大隊へと改編か?)

なお、UMDCは元々キリスト教徒による村落自衛部隊をコンセプトとしていたが、ベンチェやヴィンロン周辺の様々な民兵部隊を統合した結果、最終的には人員の大多数を仏教徒などの非キリスト教徒が占めたとする文献もある。

終戦後にベトナム国軍に編入:カオダイ部隊(Quân đội Cao Đài)

▲カオダイ部隊兵士 [1950年タイニン]

20世紀初頭にタイニン省で勃興した新興宗教であるカオダイ教の信徒で構成された歩兵部隊。

1947年、フランス軍はかつて第2次大戦末期に日本軍によって動員、武装化されたカオダイ教徒による民兵組織を復活させ、新たに『カオダイ部隊(Troupes Caodaïstes)』としてフランス連合軍の一部とした。タイニン省で組織されたカオダイ部隊はフランス植民地軍の指揮下でベトナム南部におけるベトミンとの戦いに投入される。宗教による強い結束を持つカオダイ部隊は各地で大きな戦果を挙げ、その活躍が続いた事から、カオダイ教団自体もベトナム国内でカトリックと双璧を成す一大勢力へと成長していく。

第1次インドシナ戦争終結後の1955年2月13日、フランス軍の撤退に伴い、カオダイ部隊は正式にベトナム国軍に編入され、カオダイ部隊司令官チン・ミン・テー准将は国軍の将官の地位を得た。しかしその3か月後の5月3日、チン・ミン・テー准将は自動車で移動中、何者かに狙撃され死亡する。この暗殺事件は未解決のままだが、カオダイ教徒と対立したフランス人や、カオダイ勢力の拡大を恐れるゴ・ディン・ジェム首相らベトナム国政府高官が関与した可能性が指摘されている。

その後、1955年10月にクーデターで政権を獲得したゴ・ディン・ジェムは、自身が信仰するカトリックを政治の中心に据え、同時に他の宗教勢力を排除する政策を開始した。特にフランス軍によって武装化されていたカオダイ教やホアハオ教は反政府武装勢力として危険視され、政府軍(ベトナム共和国軍)による掃討・武装解除が開始された。政府軍はカオダイ教の聖地タイニン省にも進攻し、圧倒的な戦力でカオダイ部隊を武装解除し、その組織を解体した。

これによってカオダイ部隊兵士たちの多くは、ジェム政権に恭順して政府軍に編入されるか、或いは政府と戦うためそれまで敵だったベトミン・ゲリラ側に転向したが、それ以外のおよそ5千~6千名のカオダイ兵士はどちらにも付かず、政府への抵抗勢力として国内に潜伏する道を選ぶ。これに対してジェム政権は、1956年から58年にかけて約3,400名のカオダイ教徒を逮捕・投獄するなどして、カオダイ部隊の残党狩りを続けていった。

関連記事『カオダイ軍の歴史[草稿]』

Posted by 森泉大河 at

00:29

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1945-1954│植民地軍 │ヌン族│組織・編成│カオダイ教│ビンスェン団│【ベトナム国内勢力】│カトリック

2022年02月15日

自作DF37手榴弾

先日、こちらの記事にチラッと仏軍DF37手榴弾を製作中であると書きましたが、その後結局安く作る方法が見当たらず、当初の予定通り弾体も3Dプリンタで出力する事になりました。なのでお金は結構かかってます。

なお強度を出すため、レバーの厚みはあえて再現せず、裏側(内側)を肉厚にしています。

出力したものを塗装。

独特のマスタード色っぽい黄色は、Mr.カラーのキャラクターイエローにダークイエローを混ぜて作りました。

下半分の朱色っぽい赤は、レッドにダークイエローを混ぜたものです。

塗装が終わったら、2mmのアルミ線とステンレス製ダブルリングで自作した安全ピンを取り付けて完成。

とりあえず単体レプリカとしての再現度はけっこう自信あり。

ただ、コストダウン&量産という目標は果たせなかったのが心残り。

安くなるんだったらOF37も作ろうと思ってたけど、それはまだ先になりそうです。

▲フランス連合軍のベトナム人空挺隊員 [1952年]

ベルトに挿してある手榴弾のうち左がDF37、右の2つがOF37。

当時の兵隊ってみんなこのように手榴弾をベルトに挿して持ち運んでいるけど、這ったりしてるうちに落ちないんだろうか?

僕がコスプレする時もこのように身に着けるつもりだけど、落として失くすのはショックが大きすぎるなぁ・・・。

こっそり細い針金か何かで、手榴弾とピストルベルトを結んでおこうかな。

2022年02月06日

第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その2: ベトナム師団

その1からだいぶ時間が空いてしまいましたが、第一次インドシナ戦争中の1949年にCEFEO(極東フランス遠征軍団)の傘下で発足し、戦争末期にはフランス連合軍の総兵力の約半数を担ったベトナム国軍陸軍についての解説の続きです。

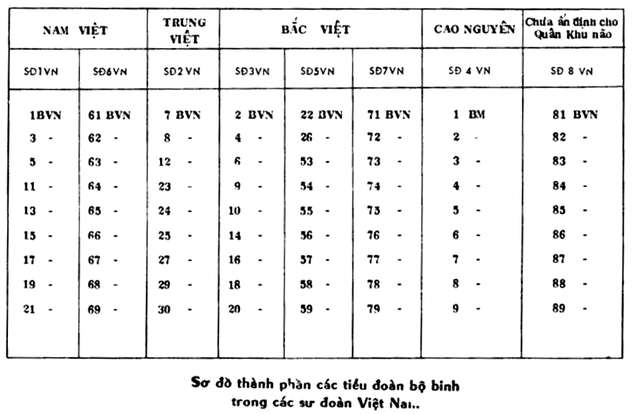

ベトナム師団(Sư Đoàn Việt Nam)

CEFEO内での呼称は『ベトナム師団(Division Vietnamienne)』。

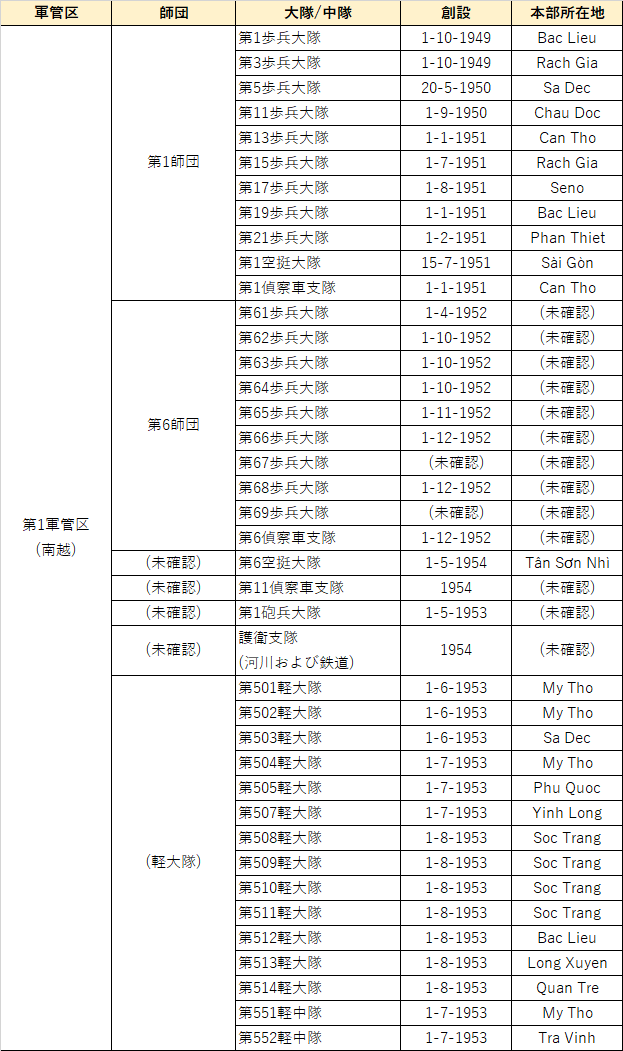

1954年までに計8個のベトナム師団が編成され、ベトナム国の4つの軍管区に配置された。

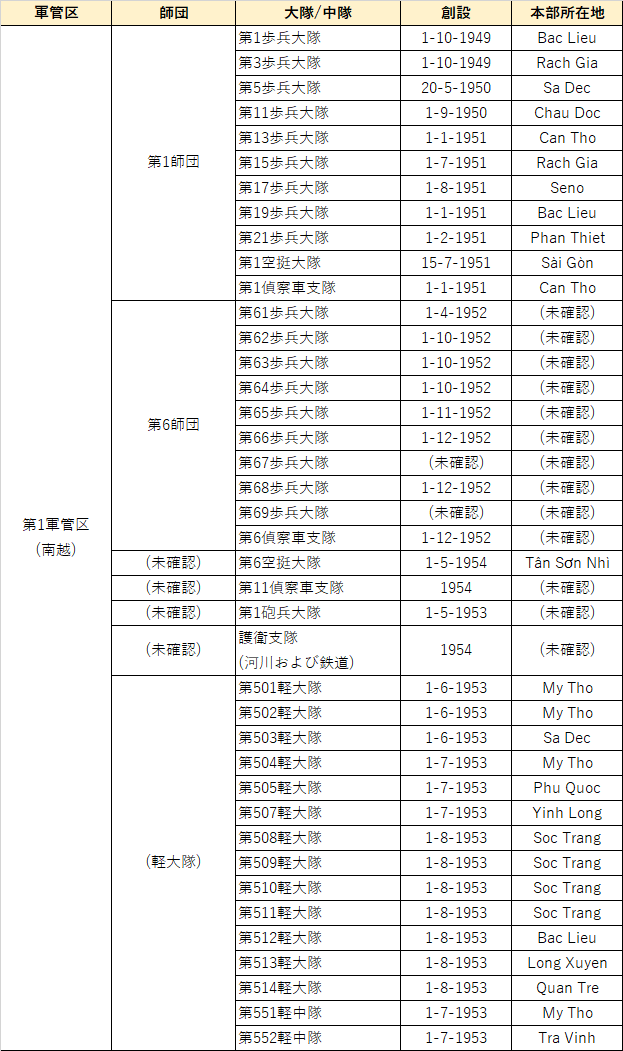

第1軍管区(南越):第1、6ベトナム師団

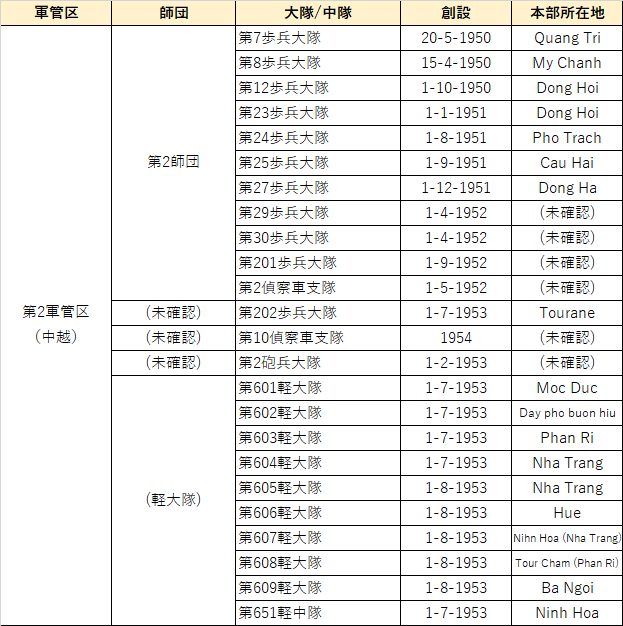

第2軍管区(中越):第2ベトナム師団

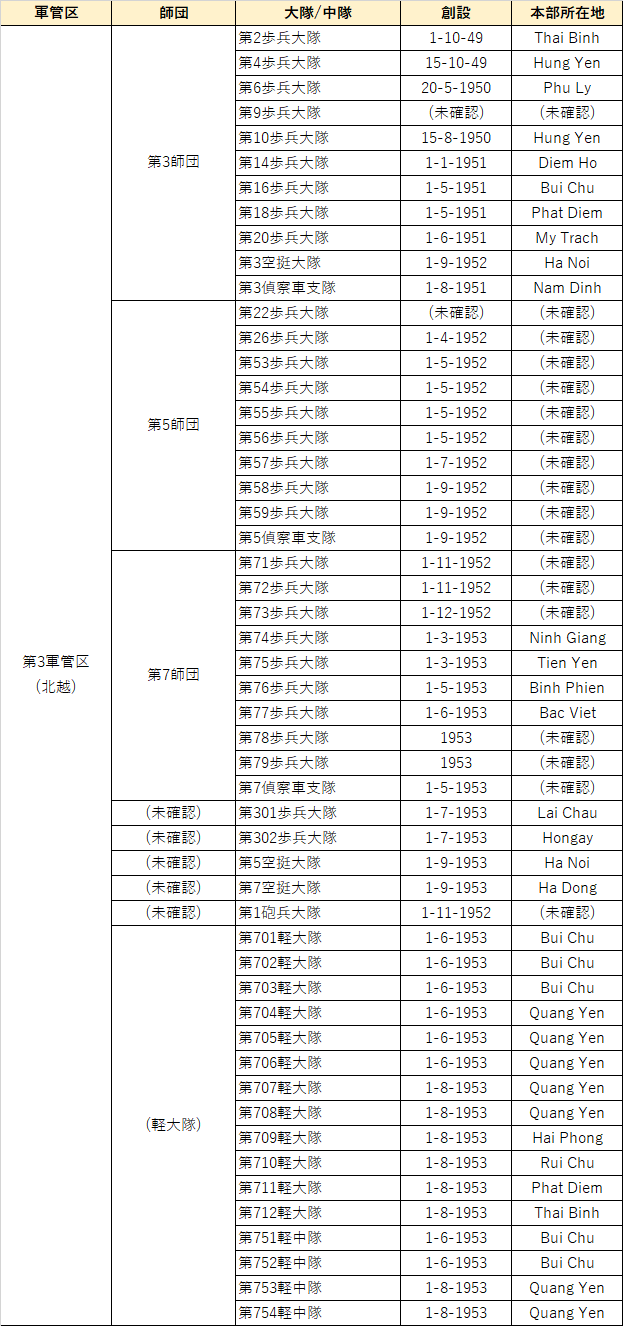

第3軍管区(北越):第3、5、7ベトナム師団

第4軍管区(高原):第4、8ベトナム師団

ベトナム師団内の部隊は大隊を基本単位とし、旅団や連隊は無く、各大隊が師団の直下に置かれた。

各師団内の部隊については前記事『第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その1』参照

なお、ベトナム師団に部隊章は制定されていない。

歩兵大隊 (Tiểu đoàn Bộ Binh)

▲第1歩兵大隊 [年代不詳]

CEFEOでの呼称は『ベトナム大隊(BVN: Bataillon Vietnamiens)』。

歩兵大隊は陸軍の主力である歩兵部隊で、各ベトナム師団は9~10個の歩兵大隊を主に構成された。

歩兵大隊の発足はベトナム国軍の創設と同義であり、1949年末、当時のベトナム国副首相兼国防大臣グエン・バン・スアン(Nguyễn Văn Xuân)中将の主導により、初の国軍部隊として4つの歩兵大隊(第1~4歩兵大隊)が編成された。

その後もベトナム国軍は規模を拡大し、1951年までに24個大隊、1954年の終戦までに約70個の歩兵大隊が編成された。(編成途中で終戦を迎えた大隊も含む)

各歩兵大隊は大隊本部、指揮中隊、そして4個の作戦中隊で構成され、人員定数は将校23名、下士官110名、兵卒696名の計829名であった。

また指揮中隊の定数は将校1名、下士官30名、兵卒116名、計147名。作戦中隊は将校4名、下士官20名、兵卒145名、計169名とされた。

作戦中隊は曹長クラスを小隊長とする指揮小隊1個、将校を小隊長とする重火器小隊1個、将校または曹長を小隊長とする作戦小隊3個で構成された。

各歩兵大隊の基本的な装備は以下の通り。

・火器

拳銃30丁、MAT49短機関銃433丁、MAS36小銃624丁、擲弾発射機36丁、FM24/29機関銃41丁、M1919機関銃8丁、60mm迫撃砲8門、81mm迫撃砲4門、無反動砲4門、バズーカ12門

・車両

ジープ10輌、ダッジ10輌、GMCトラック13輌、GMC救護トラック1輌、リアフック付きLOT7(?)1輌

▲歩兵大隊の兵士 [1950年代前半]

山岳大隊 (Tiểu đoàn sơn cước)

▲国長バオダイとCEFEO司令官ド=ラトル将軍から表彰を受ける山岳大隊の将兵 [1951年バンメトート]

CEFEOでの呼称は『モンタニャール大隊(BM: Bataillon Montagnard)』。

山岳大隊はベトナム中部高原に住む山岳民族(南インドシナ・モンタニャール)で構成された歩兵大隊で、中部高原を管轄するベトナム陸軍第4師団内にのみ設置された。

最終的に9個の山岳大隊が編成され、第4師団はこの山岳大隊を主に構成された。

▲馬を連れて行軍する山岳大隊兵士 [1952年]

自動車が走行できる道路が少ない山岳地帯では馬やロバ、ゾウが物資輸送の主な手段であった。

▲1954年当時の歩兵大隊(BVN)および山岳大隊(BM)一覧

空挺大隊 (Tiểu Đoàn Nhẩy Dù)

▲第3空挺大隊 [1954年ニャチャン]

CEFEOでの呼称は『ベトナム空挺大隊(BPVN: Bataillon de Parachutistes Vietnamiens)』。

ベトナム陸軍が保有する空挺部隊。1951年の第1空挺大隊発足を皮切りに、1954年までに計5個大隊が創設され、おおむね各ベトナム師団に1個空挺大隊が置かれた。

ベトナム国軍のスローガン『保国安民(Bảo quốc An Dân)』の略『保安(Bảo An)』から転じて、ベトナム空挺大隊はフランス軍から『バオアン(Bawouan)』の異名で呼ばれた。

詳細は過去記事『ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち』および『ベトナム空挺 1948-1954』参照

偵察車支隊(Chi Đoàn Thám Thính Xa)

▲偵察車支隊の将兵 [雑誌『インドシナ』1952年4月号より]

CEFEOでの呼称は『ベトナム偵察戦隊(ERVN: Escadron de reconnaissance Vietnamiens)』。

偵察車支隊はベトナム国軍の機甲偵察部隊で、おおむね各ベトナム師団に1個の偵察車支隊が置かれた。

最終的に計10個支隊が編成され、そのうち6個は1951年から1954年の間にベトナム国軍によって新設され、4個支隊はフランス植民地軍から国軍に編入された部隊であった。

第1ベトナム師団:第1偵察車支隊

第2ベトナム師団:第2偵察車支隊

第3ベトナム師団:第3偵察車支隊

第4ベトナム師団:第4偵察車支隊

第5ベトナム師団:第5偵察車支隊

第6ベトナム師団:第6偵察車支隊

第7ベトナム師団:第7偵察車支隊

未確認:第8、10、11偵察車支隊

主な装備はフランスから供与されたアメリカ製のM8装甲車であったが、1954年にはフランス軍からM24チャーフィー軽戦車が供与され、偵察車支隊内にベトナム陸軍初の戦車部隊が設立された。

▲フランス人将校から表彰を受けるベトナム陸軍M24戦車部隊 [1954年]

出典

けっこう前から、第一次インドシナ戦争期にフランス連合軍で広く使われたMle1937/1946防御用手榴弾、通称DF37/46の自作を試みているのですが、まだ形になりません。

当初は3Dプリンターで作ろうと思っていたので3Dデータはとっくに出来上がっているのですが、手榴弾って意外と大きいので、見積とったらすごい値段になってしまいました。それではちょっと割に合わないので、そのまま注文はできません。

なので形状がシンプルな弾体部分だけでも手作業で作ろうと思い、パテや樹脂粘土なので粘土細工をしてみたのですが、ぜんぜん上手くいきませんでした。なんかいびつな形のジャガイモが出来ただけです。ろくろがないと無理ですわ。

なので今はDIY用のレンタル作業場を借りて、そこの木工旋盤か3Dプリンターを使う方法を考え中です。

このDF37製作は思ったより大変な道のりになったので、そのうち改めて記事にしたいと思います。

2022年01月30日

ベトナム陸軍の帽章・階級章

※2022年2月2日更新

※2022年2月18日更新

陸軍帽章の変遷

1949年~1955年:フランス連合期

バナーの文字は『Quốc gia Việt Nam』

1955年~1963年:第一共和国期

共和制移行に伴いバナーの文字が『Việt Nam Cộng Hòa』に変更

1963年~1964年:ジェム政権末期

1963年に各軍の帽章のデザインが一新されるが、間もなく発生した軍事クーデターによってジェム政権が崩壊したため、このデザインは短命に終わる

1964年~1967年:軍事政権期

クーデター後、1963年制定の帽章は廃止され、変更前のデザインに戻る

1967年~1975年:第二共和国期

新憲法施行に伴い、軍の体制を大幅に改革。帽章や階級章なども改定される

陸軍階級章の変遷

ベトナム国軍(当時の名称はベトナム国家衛兵隊)はフランス連合期の1949年に、それまでフランス軍(主に植民地軍)に所属していたベトナム人兵士を新たに組織された国軍に充てることで発足しました。またその後もベトナム国軍はフランス連合軍の一部として1955年までCEFEO(極東フランス遠征軍団)の指揮下にありました。

この関係は陸軍の階級章にも表れており、ベトナム国軍期の兵~中級下士官の階級章はフランス軍(特に植民地軍)をベースとしながらも、独立国として独自の変更も加えられており、シェブロンの向きはフランスと上下逆さまになっています。この下向きシェブロンのデザインはフランス連合脱退後のベトナム共和国軍にも継承され、終戦まで長きに渡って使用されました。

ベトナム国軍では兵~中級下士官の階級章に変更が加えられた一方、上級下士官~士官の階級章は、フランス軍のような部隊を示す刺繍がなくなっただけで、全く同じデザインが用いられました。

しかし1955年以降のベトナム共和国軍期に入ると、そのデザインは完全に一新されます。

さらに1967年に新憲法が施行され第二共和国期に入ると、帽章と併せて階級章のデザインも変更が加えられました。

2022年01月06日

銀色ガスシリンダー

以前から気になっていたのですが、第2次大戦からベトナム戦争期の写真を見ていると、ガスシリンダー部分だけが銀色に輝いているM1ガーランド小銃を時々見かけます。

▲第2次大戦期のアメリカ陸軍および海兵隊

▲ベトナム戦争期のベトナム共和国軍

▲こちらのラオス王国軍のポスターでは、M1小銃のガスシリンダー部分がわざわざ銀色に塗り分けて描かれています。

これはいったい何なんだろうと思ってネットを検索してみたら、掲示板にその答えらしき書き込みがいくつかありました。

書き込みによると、M1小銃のガスシリンダーアッセンブリーはステンレス鋼でできており、その表面は他の鋼鉄製パーツのようなパーカライジング処理/リン酸塩被膜ではなく、耐熱性エナメル塗料によって黒く塗装されているだけでした。しかし当時の塗料は性能が良くなかったため次第に塗装が剥がれ、ステンレスの下地が丸見えになっている個体が数多く存在するそうです。

▲コレクター所有のビンテージM1小銃

なお全てのビンテージM1小銃が同じような状態になっているわけではなく、ちゃんと黒いままの物も多く存在しているので、生産時期やメーカーによって塗料や表面処理が異なっていたのかもしれません。

とまぁ、謎が解けたところで、こんなの簡単に再現できそうなので、さっそく手元のマルシン製ガスガンを分解。

ガスシリンダーアッセンブリーをMr.メタルカラーのステンレスで塗装しました。

組んでみると、まぁカッコいい!

組みなおす際にガスシリンダーを手で触ったらステンレス塗装が剥がれて黒い下地が出てきてしまいましたが、それがむしろ、自然に塗装が剥がれたリアルな感じになってくれました。(本来は黒塗料が剥がれてステンレス地が出てくるので逆ですが)

オイルステインの場合、まず全体をペーパー掛けして今の塗装を全部落とす必要があるそうなので、けっこうな手間暇がかかりそう。

いずれやる気が出たら(あるいは辛抱たまらなくなったら)やろうと思います。

2021年12月19日

上半身自撮り

届いたばかりのTAP迷彩TTA47を着て、部屋の中で自撮りしました。

ベトナム国軍 第5空挺大隊(1954年)

三脚を出したついでに、まだ着用状態の写真を撮っていなかった服をまとめて撮影。

ZOOMミーティングよろしく上半身だけおめかしして、下半分は部屋着のスエットです。

フランス植民地軍 第1空挺コマンド植民地大隊(1949年頃)

フランス植民地軍 植民地歩兵連隊(1950年代前半)

ベトナム共和国軍 空挺師団(1960年代末~1970年代前半)

ベトナム共和国軍 トゥドゥック歩兵学校 予備士官候補生(1960年代~1970年代)

ラオス王国軍 空挺歩兵大隊 (1960年代~1970年代)

野戦服なら撮影会で着るものの、チノ(勤務服)などの制服系は買ってから一度も着る機会がなかった服が多いです。

とは言え、僕はコスプレ写真は背景まで含めて一つの作品だと思ってるので、屋内のミリタリーイベントや普通のコスプレイベントに「ただ着に行く」つもりはありません。

野戦服ですら、普通のサバゲーフィールドの背景では気に入らないので、自分の足で東南アジアっぽい雰囲気の撮影スポットを探して、自分で撮影会を開催しているわけです。

そして一応、40~70年代の制服に似合いそうな撮影スポットのあてはあるので、来年こそはそこで制服限定撮影会を開催したいです。

2021年12月18日

TTA47

先日フランス人が売りに出していた中古のフランス軍迷彩服のレプリカが、長い旅を終えて今日我が家に届きました。

TAP(リザード)迷彩のTTA47戦闘服です。メーカータグはありませんが、おそらく香港のパンツァーファウスト製のようです。恥ずかしながら、今回この中古を買うまで、こういったレプリカが存在したことを知りませんでした。

TTA(Traité toutes armes=一般兵科)という名前の通り、基本的にはTTA47は一般部隊向けのカーキ単色生地で作られました。

一方、空挺部隊用のTAP47降下服は落下傘降下専用の被服なので、降りた後の行動や生活には不便だったようで、結局空挺部隊でも軽便なTTA47の需要が高まり、空挺部隊(TAP)用のリザード迷彩生地を使ったTTA47が第一次インドシナ戦争末期の1954年ごろに誕生します。

このTAP迷彩TTA47はその後も迷彩パターンの変化を伴いながらアルジェリア戦争まで使われましたが、今回入手したレプリカは、その中でも初期の第一次インドシナ戦争期のパターンを(少なくとも雰囲気は)再現したものです。

そしてこの服はフランス軍のみならず、フランス軍の傘下で発足したベトナム国軍の空挺大隊(BPVN)にも支給されており、その後も1960年代初頭までベトナム共和国軍の空挺部隊で着用されていました。

▲ベトナム国軍陸軍第5空挺大隊 [1954年7月, ハノイ]

▲ベトナム共和国軍陸軍空挺旅団[1961年8月, モクホア]

TTA47について

フランス軍の戦闘服はファッション業界でも人気なので、ファッション業界ではよく『M47』という名称が使われますが、フランス軍には『Mle(モデル)47』という名前の戦闘服が色々あるので、一口にM47/Mle47と言ってしまっては、どれの事かわからないのです。

なのでフランス軍ファンの間では、Mle47と称される各種戦闘服はまず、服の形状によって一般兵科(TTA)用と空挺部隊用(TAP)用の2種類に大別され、それぞれ『TTA47』、『TAP47』という通称が付けられています。

またさらにTTA47の上衣には、基本(4ポケット)の『一般型(modèle général)』と、熱帯地域向け(2ポケット)の『軽量型(modèle allégé)』の2種類があります。

その上で、1952年には一般型・軽量型上衣ともにデザインの改良がおこなわれ、それぞれ『TTA47/52』と呼ばれています。

今回僕が入手したリザード迷彩TTA47の上衣は、この中のTTA47/52軽量型のカットです。

なお下衣に一般・軽量の区別はなく共通です。

また下衣は上衣とは別のタイミングで改良が行われており、初代の『TTA47』、1950年改良の『TTA47/50』、1953年改良の『TTA47/53』と三種類に大別されています。

▲TTA47下衣(まだ全種類イラスト化してないけど、違いと言えばウエストのボタンが隠れてるか露出か、およびその数くらいで、全体のデザインは変わりません。)

一応、うちに実物のTTA47(カーキ)があるので、写真を載せておきます。

▲TTA47一般型上衣

▲TTA47/52軽量型上衣

▲TTA47下衣

おまけ

12月12日にオープンしたラーメン二郎ひたちなか店に、オープンから5日遅れで行ってきました。

午前8:20に整理券をもらい、12:20に入店。

4時間待ちは今までで一番長いけど、整理券制のためマンガ喫茶で時間潰せたので苦にはなりませんでした。

麵量も豚の量もすごいなぁ。

美味しゅうございました。

2021年12月02日

第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その1

※2021年12月3日更新

※2021年12月4日更新

※2022年2月6日更新

とりあえずメモがてら、他の資料とも照らし合わせながら第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍戦闘兵科の部隊構成を表にまとめてるので、そちらを公開します。

なお、僕のベトナム語能力では完全に内容を理解できているとは言い難いので、もしかしたら内容は今後訂正されるかもしれません。訂正が多いので常に更新しています。

I. 1949-1952: ベトナム国家衛兵隊

(Vệ binh Quốc gia Việt Nam / Garde Nationale Vietnamienne)

1948年、フランスはベトナムをフランスの勢力下に留めつつ、ベトミンを筆頭とする反仏・独立闘争を鎮静化するため、それまで分割されていたトンキン、アンナン、コーチシナの三地域を統合し、フランス連合の枠内での独立国『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』へと昇格させた。また1949年7月8日、フランス・ベトナム国政府間で締結されたエリゼ条約により、フランス植民地軍内のベトナム人部隊は1949年以降順次、ベトナム国の国軍たる『ベトナム国家衛兵隊』、またの名を『ベトナム兵団(Việt Binh Đoàn)』へと移管された。しかしその後、フランスの意向によってベトナム国家衛兵隊の拡充は棚上げとされ、実質的な規模拡大が始まるのは1951年後半からであった。

▲ベトナム国家衛兵隊のパレード (サイゴン, 1951年)

ベトナム国家衛兵隊の主な歩兵部隊の構成(1949~1952年)

※団/大隊の部隊名は衛兵団→歩兵大隊→衛兵大隊へと移り変わっている。

II. 1952-1955: ベトナム国軍

(Quân đội Quốc gia Việt Nam / Forces Armées Vietnamiennes)

1950年以降、冷戦を背景にソ連・中国によるベトミンへの軍事支援が本格化した事で、インドシナの戦火は拡大の一途をたどっていた。1951年7月、ベトナム国政府は総動員令を発令し、ベトナム国家衛兵隊は急速にその規模を拡大した。そして翌1952年、ベトナム国家衛兵隊は『ベトナム国軍』へと改称された。

以後、ベトナム国軍の兵力はピーク時の1954年1月には20万人に達し、第一次インドシナ戦争における所謂『フランス軍』=フランス連合軍の約50%をベトナム国軍が占めるまでに至り、ベトミン掃討を目指すフランス連合の主力として大きな役割を担った。

▲ベトナム国軍の式典 (ハノイ, 1954年)

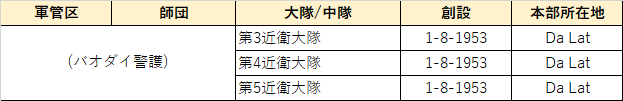

ベトナム国軍陸軍の主な戦闘兵科の構成(1954年頃)

それぞれの部隊の解説は次回『第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その2: ベトナム師団』に続く

2021年11月19日

ジェハ=ホーゼ大将 『ベトナミゼーション』:先住民のインドシナ戦争への参加

※2021年11月20日更新

先日友人から、第一次インドシナ戦争におけるベトナム国軍に関する良いドキュメントはある?と聞かれたので、2000年にフランスで出版された『L'Armée française dans la guerre d'Indochine (1946-1954)』という本を紹介しました。

中でも元フランス陸軍大将フランソワ・ジェハ=ホーゼ氏が寄稿した『ベトナミゼーション』の章は、フランス連合期におけるインドシナ人将兵の全体像を理解するのにうってつけであり、ベトナム戦争に興味を持った人全員にぜひ読んでもらいたい内容です。

ただ、100ドルもするフランス語の本を買って読めと言っても誰も買わないと思いますので、僕が邦訳したものを公開します。引用と呼ぶには長すぎる気もするけど、364ページ中のたった8ページ分だから許して。

訳注1:

この記事における「先住民」とは、フランス人にっとってのインドシナ先住民、つまりベトナム人、カンボジア人、ラオス人、その他少数民族を意味します。

訳注2:

著者はインドシナ先住民に関する事柄に「黄色」という言葉を多用していますが、これは直接的に「黄色人種」を意味するものではなく、黄色は仏領インドシナ旗および歴代ベトナム国旗の事であり、当時のフランス人にとってのインドシナ先住民のイメージカラーを意味していると思われます。(現代では人種を色で例えるのはタブーですが、昔は著者のようなインドシナ人将兵を戦友として敬愛するような人物でも、差別する意図なしに普通に使う言葉でした。)

フランソワ・ジェハ=ホーゼ陸軍大将『ベトナミゼーション』:先住民のインドシナ戦争への参加(1945-1954)

1945年から1954年にかけての先住民のインドシナ戦争への参加は、フランス軍の帰還から始まり、紛争全体を通じて強化された。これは主に政治的目的、そして技術・運用上の目的の二つに沿って進められた。政治的な目的としてはまず第一に、多くのインドシナ人民がベトミン政権を拒否し、フランス連合側を選択していた事が挙げられる。その為、インドシナ半島の独立性が認められると、インドシナ諸国にはフランスだけでなく各国の責任で共産主義との戦い臨む国軍の創設が求められた。技術・運用上の目的としては根本的に、当時インドシナでは現地の風土病問題によってウーホピアン(訳注:ヨーロッパ人=本土フランス人)兵士の不足が深刻化していた為、現地の気候に適応し、環境と文化への知識も持ち合わせ、柔軟に使用するとが出来る現地人兵士を、不足するフランス人兵士の代わりに充てる事でその問題の解決を図ることであった。この極東フランス遠征軍団(CEFEO)の『黄化 (jaunissement)』は、様々な形で長きに渡って続けられたが、その形態は大きく3つのカテゴリーに分類できる。一つめが現地人兵の個人または部隊単位でのフランス軍正規部隊への編入。二つめが様々な支援軍の創設。三つめが現地政府、特にベトナムの国軍創設であった。

CEFEOの『黄化』

正規戦闘部隊への現地人の採用は、遠征部隊の到着から間もなく始まった。マダガスカルを発ちサイゴンに到着した第1極東旅団は、現地で同旅団内に2個アンナン大隊、コーチシナ大隊、カンボジア王国大隊というインドシナ先住民で構成された4つの大隊を創設する事で部隊編成を完了した。ルクレール将軍はこれを、フランス遠征軍団が次第にインドシナ連邦諸国軍に置き換わっていく流れの始まりであったと述べている。1946年末までに、兵力不足の問題は深刻化していた。1946年9月から1948年7月までインドシナに展開していた大規模なCEFEO部隊―第2装甲師団および第3植民地歩兵師団の合同部隊―は、1年後にはインドシナを離れることが予定されていた為である。これは元々、フランス政府は政治的な理由(訳注:独立運動がアフリカに伝播することを恐れていた)からアフリカおよび北アフリカの部隊を極東に送る事をためらっていた為であった。しかしウーホピアンだけでは戦闘による損失および部隊撤収による人員の穴を埋める事が出来ない事はすぐに明らかとなった。その後、CEFEOはいくつかの北アフリカ人およびセネガル人部隊を受け入れると共に、5000名のインドシナ先住民を兵士として募集した。その費用は当時CEFEOに割り振られた予算の10%に登った。この時の先住民の内訳はベトナム人が50%、カンボジア人が25%、モンタニャールが25%であった。各部隊における先住民の割合は部隊兵科によって異なり、例えば輸送部隊では50%まで、装甲騎兵部隊であれば15%までと定められていた。さらに、この時点ではウーホピアンの不足が補われた時点で『黄化(インドシナ先住民の採用)』は停止される予定であった。しかしこれらの対策をもってしても兵力の不足は続き、1948年5月の時点で人員不足の危機は最高潮に達していため、CEFEOは『黄化』を拡大せざるを得なかった。この『黄化』にはいくつかのパターンが存在し、先住民を既存の部隊に割り当てその都度『注入』する場合と、基本単位である大隊をある一つの先住民族で構成し、その監督をウーホピアン将兵が務める場合、あるいは混成大隊を創設する場合とがあった。例えば第43植民地歩兵連隊はアンナン人(訳注:中部ベトナム人)とカンボジア人の大隊が含まれていたが、第5胸甲騎兵戦隊はコーチシナのカンボジア人(訳注:ベトナム南部に住むクメール族)だけを募集していた。当初、外人部隊と北アフリカおよびセネガルから派遣された空挺部隊は人員不足の影響を受けていなかったが、CEFEOの方針により彼らも『黄化』を迫られ、空挺部隊では大隊毎に先住民による中隊(訳注:CIPおよびCIPLE)が創設された。外人部隊では1951年に第13外人准旅団、第3および第5外人歩兵連隊内に混成大隊が創設され、1952年には計17個の外人歩兵大隊のうち11個大隊が『黄色く』なった。さらにこのシステムでは、先住民将兵を将来インドシナ諸国の国軍の幹部となる人材として訓練する事によって国軍創設の準備を進め、最終的に練度の低いウーホピアン部隊を撤収させて戦争の遂行をインドシナ諸国軍に移譲する事も意図されていた。また正規部隊における先住民の人数も無視できない規模となっており、1949年以降その人数はウーホピアンと同等であり、1952年には先住民の割合がウーホピアンを追い越すまでに至った。

支援軍

紛争初期にはすでに、正規部隊と並行して先住民による『パルチザン (partisans)』が誕生していた。彼らは『フランス軍の侍従 (à la suite de l'armée française)』と呼ばれた最初の先住民民兵部隊であり、当初は軍ではなくフランス海外領土予算で運営されていた。その予算はすぐに使い果たしてしまったが、インドシナ平定の過程において、フランス側が制圧した地域の支配の維持および敵通信網の監視において彼ら民兵が果たす役割は非常に大きく、予算はすぐに追加された。またベトミン軍の能力向上に伴い、民兵にも高い練度、かつ多様性が求められるようになり、特にGM (Groupements Mobile=機動群)創設のためににその能力向上の必要性が高まっていった。このように先住民民兵組織は大きく発展を続け、1946年以来使われていた『パルチザン』という名称は次第に『支援軍 (forces supplétives)』へと置き換わっていた。当初支援部隊は主に拠点および街道沿いの監視塔防衛の任に充てられていた。しかしフランス軍指揮官たちは徐々にゲリラ戦における先住民兵士の有用性を認識し、彼らを機動介入部隊 (éléments mobiles d'intervention)として正規部隊に加えるようになっていった。これは特に南ベトナムで行われていたが、1950年および1951年にトンキンにおいて正規部隊への大規模な徴兵が行われてからは、ベトナム全土で多かれ少なかれ支援軍が正規部隊の作戦に関与しており、支援軍の参加しない作戦は存在しなくなっていた。このように『支援 (supplétif)』という名称は、実態とは異なる不釣り合いな名称であった。覚えている範囲でも以下の部隊が存在していた。・支援中隊:通常は非戦闘部隊・介入コマンド:優れた将兵及び装備で構成された戦闘部隊・プランテーション中隊および鉱山中隊:農園や鉱山経営者が所有する民兵だが、軍によって武装・監督されている警備部隊・鉄道警備隊:FOM (フランス海外軍)の予算で運営される鉄道網警備部隊・各宗教団体:北ベトナムではカトリック民兵、南ベトナムではレロイ『大佐』のキリスト教防衛機動部隊、カオダイ志願旅団、ホアハオ中隊(無論地方の民兵組織や村落の自警団などの『民間人』も含む)

支援部隊の特徴とは何か?まず経済的な面で、彼らは通常先住民やウーホピアンで構成された正規部隊よりも低予算で運営されていた。1950年当時、兵士への給料は正規部隊の先住民兵士が410ピアストル、ウーホピアンは586ピアストルだったのに対し、支援部隊は250ピアストルであった。さらに装備と被服も簡易なものであり、1952年に南ベトナムの支援部隊が支給されていたのは官給品のパンツ、シャツ、ブッシュハット、ナイフのみであり、したがって支援という名称はほとんど『虚偽』であった。隊員への待遇も粗末で、彼らは日雇い労働者として働いており、予告なく解雇される可能性があった。ただし実際には最低6か月間の雇用と、解雇8日前の事前通知期間があった。また活動の面では、これらの部隊は各々の村落から離れる事の無い地域の軍隊であった。その為彼らが有効性を発揮するのは特定の目的のための短期間の作戦だけであり、作戦を延長するとその効果は急激に失われた。ただしコマンド部隊に関しては特別に言及する必要がある。一般的に、機動介入部隊の一部はベトナムの領土側端の不安定な地域に駐屯しており、熟練した志願者で構成されていた。これらの基地のコマンドは待ち伏せ攻撃や集積物資の破壊、小規模なベトミン部隊への攻撃、および情報収集を行った。またフランス人将校の不足から、これらコマンド部隊の指揮は徐々に先住民将兵に委ねられるようになり、複数のコマンドを統括するグループの指揮官をフランス軍上級将校が務めた。1953年には、南ベトナムに駐屯するフランス軍またはベトナム軍に所属する90個のコマンド部隊の内、68個部隊が先住民(ベトナム人またはカンボジア人)将校によって、残りの22個部隊(加えて12個コマンド・グループも)がフランス人将校によって指揮されてた。(訳注:過去記事『CEFEO空挺部隊』参照)

ベトナム国軍

1948年6月のハロン湾会談において、フランス連合の枠組み内においてベトナムが原則的に独立した事が確認された後、ベトナム政府は真の国軍の創設を要求した。彼らはそれを政治戦略の道具として活用するつもりであった。当時ベトナム政府の指揮権が及ぶ唯一の武装組織は支援軍のみであったが、それでは現実的に、国家の独立のためにも、またベトミン軍との戦いにもまったく役不足である事は明らかだった。上記の合意が1949年中にパリで署名された後、1949年12月30日に締結されたフランス・ベトナム軍事条約がベトナム国軍の事実上の出発点となった。その中で将来の組織の基礎として、以下の原則が定められた。・フランスの援助の下、ベトナム人が指揮監督する事。・ベトナム人将校および下士官の訓練に必要な設備・教官をフランス軍が提供する事。・予算の40%をベトナム政府が拠出する事。・国家単位の指揮権はフランスが有する事。

この時点でフランス軍正規部隊には4個のベトナム人大隊が存在していた。1950年には国軍の創設を進めるフランス・ベトナム常設軍事委員会の設置およびベトナム国軍幹部の選出が行われた。CEFEO新司令官ド・ラトル将軍がインドシナに着任した時点で国軍創設の最初のプロセスが進行中でだったが、ド・ラトル将軍はこれをさらに加速させ、ベトナム人正規部隊として3個の軽師団を新設し、兵力は十数個大隊分に拡大した。これはド・ラトル将軍の独断で進められたが、バオダイのベトナム政府およびフランス政府のどちらも国軍創設の加速を望んでいた。しかし1951年7月、『ホアイジョン(Roi Jean)』として有名なシャッセループ=ルバット高校における演説*の直後に、フランスは皇帝バオダイから国軍の動員令の権限を剥奪しており、独立は幻想にすぎなかった。(※訳注:1951年7月11日、CEFEO司令官ド・ラトル将軍はサイゴンのシャッセループ=ルバット高校においてエリート層のベトナム人青年たちを前に演説を行い、「君たちがベトナムを救うのだ」と、ベトナム国政府への支持と国軍への参加を訴えた。)

同年末、ベトナム人部隊として初の空挺大隊が編成された(訳注:『ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち』参照)。この時点でベトナム人部隊は他に歩兵大隊40個、偵察(機甲)部隊3個、砲兵中隊2個、河川部隊6個が存在していた。これらの部隊はCEFEOの先住民部隊から兵員と装備を異動する事で創設された。(例として第4植民地歩兵連隊第1大隊は第19ベトナム大隊へ、第5胸甲騎兵戦隊第5中隊は第4ベトナム偵察戦隊へと改編された)1952年3月、これまでフランス軍内で功績を上げてきたヒン将軍がベトナム国軍の参謀長に任命され、国軍は新たな一歩を踏み出した。またベトナム国に対しては1952年から1953年にかけて、領土を4つの軍管区(第1:南部、第2:中部、第3:北部、第4:高原)に分割する大規模な改革が行われた。その中で南ベトナムの西部全域、中部のファンラン地方、北部のブイチュー地方にある複数の省がベトナム国政府の完全な施政下へと移譲された。各軍管区にはその地域を掌握し介入部隊(コマンド)の活動を支援する事を任務とする国軍部隊、軽大隊(TDKQ)が配置された。1953年2月にはベトナム人GMの指揮権がベトナム人将校に初めて与えられ、後に国軍の指揮下にあるGMの数は1から5部隊に拡大した。1954年初頭までにベトナム国軍は急激に規模を拡大し、その兵力は支援軍5万人を含む27万人に達していた。正規部隊の人数は各軍管区によって偏りがあり、南部は11万人、北部は8万3千人、中部は3万2千人、高原は4万5千人であった。地上部隊の内訳は6個の師団、4個の空挺大隊を含む50個の歩兵大隊、70個の軽大隊、そして1個機甲偵察連隊などであった。航空部隊(陸軍に付属)はモラーヌ500観測機の観測飛行隊が2部隊、加えて火力支援飛行隊と連絡飛行隊を保有していた。海軍は約10個の『ディナッサー(訳注:水上強襲部隊)』と掃海艇3隻、哨戒艇1隻、上陸舟艇1隻から成っていた。加えて士官学校が3校と、下士官の為の地方学校が複数存在した。

総評

司令官や歴史家による先住民正規部隊への評価は、批評を行う個人や考慮される期間、部隊の種類によって大きく異なる。したがって一般的な評価を下すのは困難であるが、各部隊の戦術的価値については、戦闘および指揮レベル、人的条件、装備・武装の質、指導・訓練の程度といった基準によって判定できる。最初の戦闘および指揮レベルに関しては、(訳注:部隊各々の状況によるため一般論として)言及する事は出来ない。人的条件に関しては、部隊が活動する地域を地元とする先住民を登用した場合の効果は大きかったことが経験的に知られており、これは特に支援軍において顕著であった。例えば仏教徒が多数を占めるインドシナ徒歩大隊がホアビン省の担当を引き継いだ際は、現地のカトリック司教は難色を示したが、その地域に住むムオン族からは大いに歓迎された。しかし一方で、その運用形態には慎重さが求められた。ホアビン省のインドシナ徒歩大隊も、彼らは防御よりも攻撃に優れた部隊であったのにも関わらず、単なる工兵・土木作業員として扱われている事に兵士たちが憤慨し、任務を放棄するという事態も発生していた。装備・武装の質は将兵の士気に影響を及ぼすものであった。CEFEOは通算でおよそ30種の小銃と15種の機関銃を装備していたが、ベトナム国軍は幸いこれらの装備には恵まれていた。最後の指導・訓練に関しては、特に射撃に関してはその練度は往々にして低く、また新兵教育の時点で訓練内容に基本的な内容が欠けている事があった。遠征軍団内に組織された先住民正規部隊およびフランス軍に依存する支援軍に関して言えば、フランス人と先住民との間で考え方や 生活様式の違いから少なからずトラブルがあったにせよ、その関係は結果的には肯定できるものであった。ただし部隊によってその評価は異なるものであり、例えば第1外人空挺大隊では先住民の中隊は他の外国人中隊よりも高く評価されており、第5胸甲騎兵戦隊ではカンボジア人とフランス人は互いを同志と見なし一致団結して戦った。一方、第5外人歩兵連隊の連隊長は、先住民兵士は平凡な戦闘員であったと感想を述べている。またベトナム国軍に対する評価はさらに複雑であり、同じ地域や作戦に従事したフランス軍部隊と比べ、ベトナム国軍への評価は過敏になりがちであった。その第一の原因は、ベトナム国軍の規模拡大があまりに早急に行われた事にあった。部隊は編成から間もなく、結束が十分に固まっていない状態で前線に投入されていた。これは特にトンキンで活動する軽大隊で顕著であり、フランス軍指揮官にとっては懸念材料であった。同様に、フランス軍当局者からの指摘があったのにもかかわらず、全ての地域でベトナム側への業務移転があまりに性急に行われていた。ベトナム国軍が抱えていた問題は、多くの場合、技術面よりも組織としてのモラルにあった。多くのベトナム人将兵が、より上位の指揮官に昇進させると、守れもしない口約束を頻繁にされていた。これはベトナム人司令官たちの性格の問題であった。ただしCEFEOから異動してきた幹部や現場で経験を積んできた将兵の能力については、概ね満足のいくものであった。またダラットやトゥドゥックなどの士官学校に進んだ者の中にはまた違った問題もあった。北ベトナム方面軍司令官リナレス将軍は、主に都市部出身の士官候補生の中には軍人ではなく公務員になるための一般教育や、より自由な職業に就く為の訓練を受けるばかりで、軍人として戦闘を指揮する事に興味を持っていない者も多かったと報告している。1953年末に参謀総長に提出された覚書によると、トンキンで勤務している全ベトナム人将校の内、フランス側が『許容』し戦闘指揮を任されていた者はわずが31%であり、32%が『可』、残る37%が『不適当』と評価されていた。結論として、当時のベトナム国軍はあまりに性急に組織された若い組織であった事、またその時々によって状態は異なる事を我々は忘れてはならない。ほとんどの場合、評価の高い将校や献身的な先住民兵士たちは、自らの使命を信じ、非常に高い意識を持ち、そしてしばしばベトミンとして尋問される容疑者たちに対しても深い慈悲を示していた。私個人的としては、私が指揮したベトナム人およびカンボジア人将兵たちの勇気無しに、今日私はここにいないであろう。

引用:L'Armée française dans la guerre d'Indochine (1946-1954) P.137-P.145

他にもベトナム国軍に関する本では、Vincent Baillaud著FORCES ARMÉES VIETNAMIENNES (2013)にベトナム国軍の部隊章多数および大隊ごとの戦史概要が載っています。

僕はこの本をレロイ書店さんで買ったけど、もう絶版みたいですね。

しかしヨーロッパって、こういう売れそうにない同人誌みたいな研究本も、部数は少ないもののちゃんと出版社から発売されるんだから羨ましいですね。

※2021年11月22日追記

内容的には最強なこちらの本を紹介するのを忘れていました。

1972年にベトナムで出版された書籍『Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Trong Giai Đoạn Hình Thành 1946-1955 (創成期のベトナム共和国軍 1946-1955年)』です。

もう権利者はおろか著作権法を定めた国家自体が存在しないため、現在は米国カリフォルニア州オレンジ郡の図書館がネットで公開しています。

全編ベトナム語なので僕もまだごく一部しか読めていませんが、第一インドシナ戦争から終戦後の再編まで、詳細に記録されています。これ以上ない第一級の資料ですので、お好きな方は是非ご覧ください。

2021年11月11日

グリースガンいぢり その4:完成

ようやく最後の工程である塗装に入ります。

この機会に、トイガンの塗装についてインターネットで他の人の作例を検索してみたところ、下地に染めQのミッチャクロンマルチ、塗料にインディのパーカーシールを使っている方が多かったので、僕も真似して、これらの塗料を初めて使ってみました。

僕はかなりせっかちな性格なので、ぱっぱと大雑把に塗り進めたのですが、それでも評判に違わぬ仕上がりとなりました!こりゃすごい!

ビフォーアフター

塗料のおかげでだいぶ雰囲気が良くなりました。

表面は磨いていませんが、使っているうちに自然に擦れや傷ができるでしょうから、これにて完成とします。

お疲れさまでした。

おまけ

去年オークションで入手した個人製作・フルスクラッチのMAT-49電動ガンの塗装がだいぶ剥げてきたので、ついでにこちらもパーカーシールで再塗装しました。

過去にはガレージガンワークスから、かの有名なソシミ電動ユニット入りMAT-49が発売されていましたが、僕がフランス装備に興味を持ったのはつい最近のことなので、その時には既にガレージガンワークス製は入手困難となっていました。

なのでジャンク品でもいいからどこかにMAT-49が転がってないものかと何年も探していたところ、こちらのフルスクラッチMAT-49に出会うことができました。なんと中にはマルイ電動スコーピオンSMGのユニットが仕込んであります。言わずもがな射撃性能は段違い。

さらに最近は別の人(チェコ人らしい)が設計した、マルイVer.3メカボックスが組み込み可能なMAT-49の3D出力用データもダウンロード販売されているようですね。

ただ、これくらい各パーツのサイズが大きいと3D出力する価格もけっこう高く、またせめてストックだけは金属製じゃないと強度的に不安ですが、金属を3D出力するのは不可能ではないにせよかなり値段が張る加工なので、まだ二の足を踏んでいます。

いつかネタ切れになった外国のエアソフトメーカーやデニックスが、何かの間違いでMAT-49を作ってしまうことを願って止みませんが、それまでは手持ちのこの銃を大事に使わせていただきます。

2021年11月10日

グリースガンいぢり その3

前記事

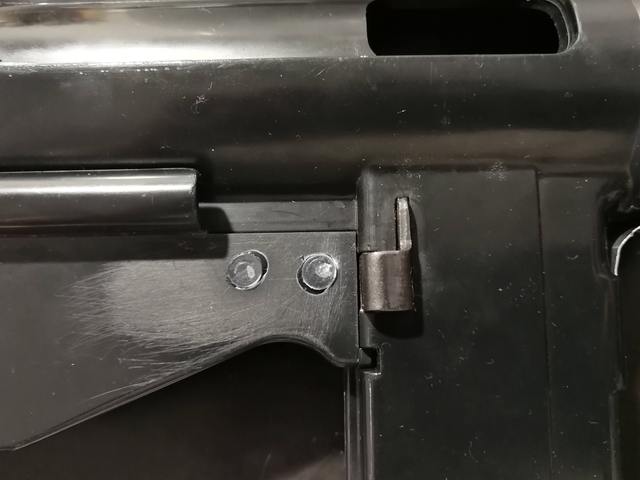

グリップに続いて、ハドソンは省略してしまった細部の形状も(あまり拘りないので大体で)作成。

ダストカバーのリベット

M3サブマシンガンはダストカバーを開けた状態がカッコいいと思うのですが、これを再現するには、ダストカバー内側のボルトストップ/セーフティと、レシーバー側のボルトまで再現する必要があり、かなり大仕事なので今回は諦めました。(そこまでするならガスブロやモデルガンを買ったほうが早い)

レシーバー右側のピン2個

レシーバー前端の溶接跡とバレルラチェット

バレルラチェットはアルミ板をカットしたもの。溶接跡はエポパテを細く伸ばして貼り付け、その表面を割り箸でグリグリ擦って不規則な模様を付けました。

なお実銃ではバレル基部の加工はセレーション(並行の溝)ではなくチェッカリング(格子状の溝)ですが、それを自力で再現するのはかなり大変なので、そのままにしています。

ボルトガイドロッド後端、スリングスイベルのボルト穴埋め

このボルトガイドロッドはBB弾を半分に切ったものです(笑)

これにて形状修正は完了。塗装に進みます。

2021年11月08日

グリースガンいぢり その2

前記事『グリースガンいぢり その1』

とりあえずグリップの修正はこれで完了です。

ハドソンの外部ソース式グリースガンは、グリップの滑り止めの形状を、本来は凹形状(へこみ)のところを誤って、逆に凸形状(盛り上がり)で作ってしまっています。

これを修正するため、まず凸部分をニッパーで切除。

そして凸形状だった部分にハンダゴテの先っちょを押し当て、溶かして凹ませる。

溶けてクレーター状になった部分をナイフで切除し、サンドペーパーで平らにする。

追記

やっぱり穴が小さすぎて気に食わないので、3mmのドリルで穴を広げました。

その上にタミヤセメントを厚く塗布して、穴の中にたまった削りカスごと溶かして固めてしまいます。

うん、いい感じになったと思います。

おまけ:ラーメン二郎の旅

今年の9月からラストスパートかけて、今まで行けていなかった店舗に遠征してきました。

札幌店

京都店

千葉店

これで、長期休業中の立川店を除く、全ての店舗で食べる事が出来ました。

移転した前後も含めると、足を運んだ店は計47か所になります。

足を運ぶ前に閉店してしまった店舗もあるので真の全店制覇とは言い難いけど、とりあえず行ける範囲では行き終えました。

でも、今年中に新店のひたちなか店がオープンするらしいので、またラーメンのためだけに遠出する羽目になりそうです。