2021年09月29日

ブル族の人名

この時、右胸には何の気なしに、僕がいつも使っているベトナム人(キン族)名である「Thanh」と刺繍されたネームテープを縫い付けました。

しかしその後、米軍MACSOG TF-1AE(SOG-35 CCNの後継部隊)が作成した当時の資料から、このRTミシガンはブル族で構成されたチームであった事が判明しました。

過去記事『雷虎SCUの構成民族』参照

なので名前もブル族のものでないと不自然なので、ネームテープを作り直す事にしました。しかし『デガ(モンタニヤード)の人名』に載せたように、デガの中でも多数派のジャライ族やラーデ族なら既に人名のサンプルを集めてあるのですが、ブル族については把握できていなかったので、一から調べる事になりました。

するとその中で、思いもしなかったブル族の複雑な境遇を垣間見る事となりました。

まず、古来よりブル族の人名には姓が無く、名のみで構成されていたそうです。しかし1946年、ベトナム領内に住むブル族に大きな転機が訪れます。

その前年の1945年9月、第2次大戦における日本の敗戦を機に、ホー・チ・ミンを首班とするベトミンは日本の傀儡政権であるベトナム帝国政府を転覆させ、ベトナム民主共和国の独立を宣言しました。しかし間もなく、インドシナの再統治を目指すフランス軍と、それを支援するイギリス軍、連合国の指揮下に入った日本軍が合同でコーチシナ地方(ベトナム南部)からベトミンを駆逐。フランス軍はそのままベトミン政府の首都であるハノイに向けて北進し、インドシナ全土の再占領を目指しました。

この時期、ベトナムに住む全ての人々は、多大な犠牲を覚悟の上でフランス軍と戦いベトミンによってもたらされた「独立」を守るか、あるいはフランスに恭順して穏便にフランス連合の枠内での自治権拡大を目指すか、という非常に苦しい選択を迫られました。

ベトナム人と一口に言っても、それぞれの立場は生まれた場所や環境で大きく異なっており、民族の悲願である独立のためベトミンの闘争に参加する者がいる一方で、ベトミン政府によるテロ・弾圧の対象となった公務員や地主、カトリック信徒など、なんとしてもベトミン政権を阻止したい人々も多く居ました。

その結果、ベトナム社会はベトミン(共産)派と反共派に大分裂し、以後30年間に渡って一千万人超の犠牲者を出す壮絶な内戦へと突入します。

そしてこの分裂は多数派のキン族だけでなく、少数民族の中でも起こりました。中でもブル族はこの分裂の結果、一定数の人々が、元々は持っていなかった「姓」を名乗るようなったという特殊な例です。

事の真相は不明なものの、現ベトナム(共産党)政府のクアンチ省フウンホア地区人民委員会の公式サイトによると、ブル族は1946年初頭までに、その一定数がベトミン派に与していました。そしてホー・チ・ミンとベトナム労働党に「忠誠を誓った」とされる人々は、1946年1月6日のベトナム民主共和国国民議会総選挙において、(多数派のキン族を基準に制度設計されたため)投票用紙に姓を書く必要が生じたため、ホー・チ・ミンの姓「Hồ(ホー)」を自らの姓として記入したのです。そしてこれ以降、ベトミン派のブル族はホー姓を名乗るようになったそうです。

同サイトには、1947年のフランス軍への攻撃の際に戦果を挙げたベトミン軍のブル族兵士として、以下の名前が紹介されています。

・Hồ Ray

・Hồ Tơ

・Hồ Hăng

・Hồ Thiên

・Võ Tá Khỉn

・Hồ Cam

・Hồ Hương

そして現在のブル族についても、僕がネットを検索した限りでは、ホー姓の人物しか見当たりませんでした。(ベトナム労働党/共産党政権下では70年近くに渡って、「融和」という名目で少数民族文化の破壊、キン族への強制同化政策が行われているので、姓だけでなく名もキン族風の人しか見つかりませんでした。)

一方で、当時はベトミンを支持しないブル族も数多く存在しており、無論彼らが敵の首魁であるホー・チ・ミンの姓を名乗る事はありませんでした。

彼ら反共派ブル族はその後、ベトナム戦争が始まるとアメリカ軍のCIDG計画に参加し、以後十数年に渡るホー・チ・ミンの軍隊(ベトナム人民軍および解放戦線)との長い戦いに身を投じます。

1967年頃には、ブル族CIDGの中でも優秀な兵士はSCU(Special Commando Unit)としてベトナム軍NKTコマンド雷虎へと編入され、米軍SOG-35隊員を指揮官とするRT(偵察チーム)が順次編成されていきました。そして最終的に、CCNに所属する約30個のRTのうち、1/3以上をブル族のチームが占めるようになりました。

そして僕が軍服を再現したRTミシガンも、そのブル族チームの一つです。しかし残念ながらこの服の見本とした写真の人物の名前は不鮮明で判読できず、また他のRTミシガン隊員の名前を記した資料もまだ見付けられていません。しかし他のブル族チームの情報を探したところ、同じCCN所属のRTハブ(Habu)の隊員の名前が一部判明しました。

・Loi

・Boa

・Bop

・Too

・Cumen

・Ti

・Noi

・Zu

・Xuan

・Thua

・Ti Ti Loi

・Bang

(声調記号等は不明)

こうしてようやくブル族人名(男性名)のサンプルがある程度揃ったので、僕はこの中からネームテープに刺繍する名前として「Bop」を採用する事にしました。もちろんホー姓なしで。サンプルの中にはキン族と似たような名前も幾つか見受けられますが、Bopは一目でキン族ではない事が分かるので、気持ちの棲み分けも出来ます。

余談ですが、たぶん上の「Habu」というチーム名は、琉球諸島の毒蛇「ハブ」の事だと思います。 RTのチーム名は部隊を指揮する米軍SOG-35によって命名されるため、名前のパターンとしてはアメリカの州名の他、アナコンダやサイドワインダーなどアメリカ人にとって凶暴かつクールなイメージの蛇の名前も入ります。おそらく沖縄に駐屯する米兵の間ではハブの事はよく知られており、その危険性は特殊部隊のイメージにぴったりだったんじゃないでしょうか。

Posted by 森泉大河 at

01:18

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│NKT/技術局│SOG/特殊作戦│少数民族の歴史・文化│デガ│【ベトコン】│徽章・勲章

2021年03月24日

ディエンビエンフーお散歩会

ようやく春の陽気となってきたので、先日友人たちと、今年最初のリエナクトメント/撮影会を行いました。

しかしベアトリスに向けて、1時間ほど歩いたところでトラブル発生。

まだ野外で1回しか使っていないイタリア軍ブーツ(仏軍TAP50ブーツの代用)を履いていたせいで、足が靴擦れになっちゃいました。

最終的に踵の皮が2センチほどベロッと剥がれる事態に。もう痛くて歩けません。

こうして僕は歩兵としてあるまじき失態を演じ、一人落伍してビジャール少佐の待つ指揮所に引き返したのでした(泣)

今回の設定は1954年3月、ベトナム国ライチャウ省ディエンビエンフー。

1953年末の『キャスター作戦』以来、ディエンビエンフー一帯はフランス連合軍の一大拠点として強化されていた。

それから3ヶ月が経ったある日、ディエンビエンフー郊外の前哨陣地ベアトリスがベトミン軍による攻撃を受ける。

これを受け、植民地軍空挺部隊の一隊に、ベアトリスへの増援として出撃命令が下る。

それが後に『ディエンビエンフーの戦い』と呼ばれる、2か月間におよぶ死闘の始まりであると知る由もなく・・・。

という訳で、今回の我が隊の任務はベアトリス(と設定した地点)に機関銃と弾薬を届ける事とし、M1919A4機関銃とM2三脚架1セット、そして持てる限りのM1弾薬箱(一部ダミーカート満載)を分担して運搬します。機関銃と三脚架はレプリカとは言え、なかなかの重さでした。

まだ野外で1回しか使っていないイタリア軍ブーツ(仏軍TAP50ブーツの代用)を履いていたせいで、足が靴擦れになっちゃいました。

最終的に踵の皮が2センチほどベロッと剥がれる事態に。もう痛くて歩けません。

こうして僕は歩兵としてあるまじき失態を演じ、一人落伍してビジャール少佐の待つ指揮所に引き返したのでした(泣)

その後、他のメンバー達が数時間におよぶ行軍を終え帰ってきたので、あらためてやらせ撮影会をしたのですが・・・

僕の足はこのありさま

撮影:たまさん

2021年01月19日

迷彩のお名前

迷彩パターンの名前というのは国によってけっこう違うもので、英語圏と日本のマニアで言い方が違うのはもちろん、ベトナムでも独自の呼び名が付けられています。

中でも英語圏で「タイガーストライプ」や「ブラッドケーキ」として知られる迷彩パターンはベトナム共和国軍が開発したものなので、英語よりもベトナム語で呼んだ方がベトナム国産感が出る気がします。

またその他のベトナム軍で使われた迷彩についても、ベトナム語で何と呼ぶか知りたかったので、幾人かの研究者・マニアの協力を得てベトナム語、英語圏、日本それぞれで使われている呼称をまとめました。

まだ呼び方が分からない迷彩もあるので、何か情報をお持ちでしたらコメントからお知らせ頂けると助かります。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020年12月12日

レプリカ英雄章飾緒

先日、ベトナム軍の『英勇章飾緒(Dây Biểu Chương "Anh Dũng Bội tinh")』のレプリカの新製品が発売されたので、さっそく注文してみました。

飾緒の詳細については過去記事『英勇章部隊感状と飾緒について』参照

さっそく実物と見比べてみます。

左が実物(ペンシル欠損)、右が今回のレプリカ

こうして並べてみると、紐の赤い模様の部分の色が薄く、どちらかと言うと赤よりもピンク色に見えます。

しかし実物も日焼けして色落ちする事はよくあるので、単体で見れはほとんど気にならないレベルだと思います。

また、この新レプリカの一番素晴らしい点は、おそらくレプリカとして初めて、紐の太さ・長さがほぼ実物通りに再現された事です!

左から実物、新レプリカ、従来のレプリカ

見ての通り、従来のレプリカは太さ長さ共に実物の1.5倍ほど大きく、再現度的にはあまり良くない物でした。

それが今回のレプリカでようやく、実物とほとんど同じ寸法で再現されたのです。ありがたい事です。

ちなみにうちの実物の英勇章飾緒は、買った時点でペンシルが無くなっていたので、何かサイズの合う代用品はないかと長年探していました。

そこで、今回の新レプリカは付いているペンシルのサイズも丁度良いので、これを外して実物のレストアに使ってしまおうと思ってます。

んで、うちには英勇章飾緒とは別にもう一本、『保国勲章飾緒 (Dây Biểu Chương "Bảo Quốc Huân Chương")』の実物があるので、それに付いてるペンシルから型を取り、プラリペアで複製した物を、その新レプリカに取り付けようと考えています。

どうせレプリカなので、見た目さえ悪くなければペンシルの素材はプラスチックでも何でも良いです。

また作る物が増えちゃって、いつやる気になるか分かりませんが…

飾緒の詳細については過去記事『英勇章部隊感状と飾緒について』参照

さっそく実物と見比べてみます。

左が実物(ペンシル欠損)、右が今回のレプリカ

こうして並べてみると、紐の赤い模様の部分の色が薄く、どちらかと言うと赤よりもピンク色に見えます。

しかし実物も日焼けして色落ちする事はよくあるので、単体で見れはほとんど気にならないレベルだと思います。

また、この新レプリカの一番素晴らしい点は、おそらくレプリカとして初めて、紐の太さ・長さがほぼ実物通りに再現された事です!

左から実物、新レプリカ、従来のレプリカ

見ての通り、従来のレプリカは太さ長さ共に実物の1.5倍ほど大きく、再現度的にはあまり良くない物でした。

それが今回のレプリカでようやく、実物とほとんど同じ寸法で再現されたのです。ありがたい事です。

ちなみにうちの実物の英勇章飾緒は、買った時点でペンシルが無くなっていたので、何かサイズの合う代用品はないかと長年探していました。

そこで、今回の新レプリカは付いているペンシルのサイズも丁度良いので、これを外して実物のレストアに使ってしまおうと思ってます。

んで、うちには英勇章飾緒とは別にもう一本、『保国勲章飾緒 (Dây Biểu Chương "Bảo Quốc Huân Chương")』の実物があるので、それに付いてるペンシルから型を取り、プラリペアで複製した物を、その新レプリカに取り付けようと考えています。

どうせレプリカなので、見た目さえ悪くなければペンシルの素材はプラスチックでも何でも良いです。

また作る物が増えちゃって、いつやる気になるか分かりませんが…

2020年09月26日

染物教室

去年、仏軍コマンド・ノーヴィトナムの軍装として使うため、黒色に染め直そうと思って紺染めのTTA47パンツを買ったのですが、僕はまだ布を染色した経験が無く、失敗したら嫌だなと二の足を踏んでるうちに1年も経ってしまいました。

その間、パンツ以外の軍装はあらかた揃える事ができたので、最後に残ったパンツを仕上げるべく、染物の得意な友人に、染め方を教えてもらう事になしました。そして彼の家で染物教室開始。

①パンツを水に漬け込んで

②バケツにお湯をはり、染め粉(ダイロン マルチ)とお塩少々

③パンツを染め液に投入し、時々揉みながら漬け込む

④漬け置き終わったら水ですすぐ

ビフォーアフター

右が染めた後

写真では分かりづらいですが、肉眼で見ると確かに黒くなっています。でも日光の下では、まだ元の紺色の青みが強いですね。

後になって知ったのですが、ダイロン1パック(5.8g)で染められる布の重量はおよそ250gだそうです。元々布が暗い色だったので、染め粉は少ない量で済むだろうと思っていましたが、やはり1kgはあるであろう厚手コットン製のパンツを染めるには、1パックでは不十分だったようです。

しかし友人のお陰で基本的な染め方は分かったので、今度は自分で、ちゃんと黒くなるまで染めようと思います。染色をマスターすれば軍装改造の幅はずっと広がるので、もう恐れることなく色々チャレンジしていきたいです。

おまけ

先日、名古屋に遠征して、ラーメン荘 歴史を刻め新栄店で食べてきました。

うまかったぁ!50分も列んだ甲斐がありました。

2020年05月30日

SOME SUNNY DAY その2

続いてここ数年の目標だった、1950年代前半のフランス連合軍ベトナム人空挺部隊(CIPおよびBPVN)

特注でMAS36 CR39のモデルガンを作ってしまった友人の熱意に脱帽です。(最初は「インドシナはやらない」とか言ってたくせに笑)

またEO改修ヘルメッやフロッグスキン迷彩シャッポー(ブッシュハット)、MAT49サブマシンガン、TAP50ピストルベルトなど、なかなか手に入らないアイテムの数々を製作して下さった先輩・職人の方々に心から感謝します。

お陰様で個人装備に限って言えば、本家フランスのリエナクターにも負けないくらい揃ってきました。

おまけ

実はこの写真、落下傘だけじゃなく、銃も合成。リエナクト中の歩きスマホに注意しましょう。

2020年05月13日

仮置き

注文していたレプリカ徽章類が到着しました。

しかしまだそろっていないインシグニアがあったり、被服自体を改造しなけばならない物もあるため完成はまだ先になりますが、とりあえず今持っているインシグニアを仮置きして、やる気を盛り上げていきます。

ベトナム空軍第23戦術航空団第518駆逐飛行隊 A-1攻撃機パイロット

フライトスーツは現行のヒューストン製K-2B風カバーオールを使用。この服は値段が安いのは良いのですが、ジッパーがプラスチック製な事と、特に下半身の作りに難があるので、これから行う服の改修が大変そうです。

ラオス王国陸軍第2軍管区第21機動群(モン族空挺コマンド)兵卒 勤務服

最低限の徽章は揃ったので、このまま着てしまっても大丈夫なのですが、あとは階級章であったり名札であったり、小物を自作していく事になると思います。

フランス陸軍外人部隊CIPLE(外人部隊空挺インドシナ中隊)兵卒 ベレー帽

第1次インドシナ戦争中、フランス外人部隊の二つの空挺大隊内に編成されたCIP(ベトナム人中隊)専用のベレー帽のレプリカです。

安かったので買いましたが、サイズ表記58cmなのに、実際に被ってみる60cmくらいあってブカブカ。毎度のことだけど、作る方もいい加減だけど、売る方もいい加減だよなぁ。それにサイズ調整のリボンも付いていないので、これから自分で改造してカッコ良くします。

おまけ

去年、大型台風が来たとき、職場に泊まり込みで災害に備える事となったので、防災服と言い張ってオレンジ色のK-2Bを着て台風襲来に備えました。実際やった事と言えば、強風と停電、さらには地震に怯えながらテレビ見てただけですけどね。幸い自分の周りでは、本当に災害対応に出向くような事態は発生せず、僕はただの変人で終わったので良かったです。

2020年05月09日

ステホ10

※2022年7月1日更新

でもその前に、まず何を作っているのかという前提の説明。

ベトナム空挺大隊(バオアン)とベレー章

ベトナム陸軍空挺部隊の歴史は、サイゴンを首都とするコーチシナ自治共和国の治安維持部隊であるコーチシナ共和国衛兵隊(フランス軍の下部組織)内に、1947年に組織されたEPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)に遡ります。翌1948年、バオダイ(保大帝)を国長とするベトナム国の成立に伴い、EPGRCはEPGVNS (南ベトナム衛兵隊空挺戦隊)へと改名され、ベトナム国政府の直轄地域であるベトナム南部で発展していきました。

一方、ベトナム北部は形式上ベトナム国の領土ではあるものの、中国・ラオス国境に面しておりベトミンの活動が活発な地域であったため、その掃討作戦および施政はベトナム国政府・ベトナム国軍ではなく、フランス軍(極東フランス遠征軍団)北ベトナム方面軍が引き続き担っていました。しかしこの時期、フランス人兵士の人員不足やベトナマイゼーション(ベトナム国政府への権限移譲計画)に伴い、北ベトナムでもベトナム人部隊の需要が高まったため、北ベトナム方面軍は1950年に、北ベトナムで最初のベトナム国軍空挺部隊であるトンキンEP(空挺戦隊)を創設します。

そして翌1951年、このトンキンEPはベトナム陸軍で最初の空挺大隊である第1ベトナム空挺大隊(ベトナム陸軍第1空挺大隊)へと改称・発展しました。第1空挺大隊の指揮官はトンキンEP隊長であったグエン・カイン大尉、副隊長ド・カオ・チ中尉が引き続き務め、この重大な役割を背負った両名は、その後20年近くに渡ってベトナム戦争の歴史に大きく関わる事となります。

▲国長バオダイの表彰を受ける第1空挺大隊と副大隊長ド・カオ・チ(敬礼をしている人物) [1952年サイゴン]

チは後にベトナム共和国軍中将(死後大将に特進)・第3軍団司令官として、1970年のカンボジア進攻作戦を大成功させるなどし、ベトナム戦争で最も優秀な指揮官の一人と評価されています。その為、チ中将は1971年のラムソン719作戦の際に乗機のヘリが撃墜され戦死しましたが、これは「ベトナムからの撤退を決定したアメリカが、南ベトナムから優秀な司令官を排除する事で戦争終結(南ベトナム敗戦)を早めるために、CIAがチ将軍を暗殺したもの」という陰謀説が、いまだにベトナム人の間で実しやかに語られています。

また、この第1空挺大隊発足後も、ベトナム国軍にはフランス軍CIP(空挺インドシナ中隊)を編入・再編したベトナム空挺大隊が続々と編成され、1954年の第1次インドシナ戦争終結までに計5個の空挺大隊が組織されました。またベトナム国軍のモットーが「Bảo quốc An Dân (保国安民、略してBảo An:バオアン)」であった事から、これらベトナム空挺大隊はフランス人将兵から「Bawouan(バオアン)」と呼ばれ、ベトミン軍との戦争が激化した戦争末期に、次々と激戦地に投入されていきました。

▲第1次インドシナ戦争期の5つのベトナム空挺大隊(バオアン)と部隊章

さて、ここからが本題。これらベトナム空挺大隊では、フランス軍空挺部隊と同じくアマランス(赤)色のベレー帽が着用されました。またベレー章についても、フランス軍CIPが基となった第3, 5, 6, 7空挺大隊については、CIP時代から引き続き、フランス軍空挺部隊のベレー章(天使の翼)が用いられました。

しかし第1空挺大隊だけは、トンキンEPという他の大隊とは異なる出自であったため、フランス軍とは異なる独自のベレー帽が採用されました。そのデザインは隊旗と共通の、パラシュートに星、翼、そしてベトナム国旗がデザインされた物でした。

そして第1次インドシナ戦争終結後の1955年、南ベトナムに撤退した各空挺大隊を統合・再編したベトナム共和国軍空挺群(指揮官ド・カオ・チ)が発足すると、この第1空挺大隊ベレー章のデザインは空挺群共通のベレー章として採用されます。(同時にフランス式ベレー章は廃止されたものの、その「天使の翼」のデザインは新たにベトナム軍空挺部隊の職種徽章として継承されます) これ以降、この第1空挺大隊式ベレー章は、1975年までベトナム軍の最精鋭部隊たる空挺部隊(および特殊工作機関NKT)の象徴として長きに渡って愛用されていきます。

▲ベトナム軍空挺部隊で用いられた三種のベレー章

国軍時代と共和国軍時代ではデザインは同一ですが、国軍時代はピンで留めるバッジ式で、共和国軍時代からはベレー帽に直接縫い付けとなります。

▲バッジ式のベレー章を着用する第1空挺大隊第3中隊の将兵 [1952年ハノイ]

この時期、ベトナム空挺大隊はフランス軍からベトナム国軍に編入されたばかりであったため、将校のほとんどはベトナム国軍に出向という形で、引き続きフランス人が務めていました。

第1空挺大隊ベレー章作成

ここからようやく工作のお話です。

今回ベースとするレプリカのベレー章。(ベトナム製?)

1960年代以降は糸刺繍も多く見られますが、50年代はモール刺繍が主だと思うので、ちゃんとしたモール刺繍のレプリカを用意しました。

これに裏地の布を縫い付け、さらにベレーに取り付けるためのピンを取り付けます。

しかしベレー章用のピンは単体ではなかなか手に入りづらいので、自分で作る事にしました。

今回は初めての試みなので、試しに手芸ショップで売っていた真鍮製のピアスを使ってみました。

これをベレー章のピンっぽく曲げていきます。

なんとか形になりました。

でもやってるうちに、こんなにいろいろ曲げるなら、別にピアスとして売っている物じゃなくて、ただの細い真鍮線を買ってくれば十分だなと思いました。

そしてこのピンを縫い付けてベレー章が完成。

▲見本とした実物(コレクター所蔵品)

▲今回の僕の自作品

まるっきり同じとは行きませんが、ぱっと見悪くないと自分では思っています。

(翼の形は当時から個体差があるので、多少形が違くても間違いではありません)

第1空挺大隊セット完成!!服はTTA47"一般型"戦闘服です。

この時代、インシグニアはバッジが主で、服に縫い付ける物は少ないので、同じ服や帽子で色々な設定ができるのはお得ですね!

また靴は、1950年代のフランス連合軍空挺部隊の代表的なジャンプブーツであるTAP50(写真右)の代用品として諸先輩方にお勧めされた、イタリア軍のブーツ(写真左)を使うつもりです。

よく見ると踵にカップが無かったりホール数が違ったりするのですが、実物のTAP50はほぼ入手不可能な激レア品なので、安価で手に入り、実際に履いて使える代用品としては申し分ないですね。

2020年05月03日

ステホ6

朝起きて、さっそく昨日失敗した部隊章のホックを付け直し。

文字通り、朝飯前に済ませました。

右袖にも糸ループを作り

DBCCP(空挺コマンド植民地準旅団)部隊章、装着完了!

こうしてようやく念願の、フランス植民地軍CIP(空挺インドシナ中隊)仕様のブルゾン制服=モデル44/46外出服(Tenue de sortie modèle 1944 modifié 1946)が出来上がりました!

設定は、1949年頃の極東フランス遠征軍団 空挺コマンド植民地準旅団 第1空挺コマンド植民地大隊 第1空挺インドシナ中隊の曹長(Adjudant)です。

▲パレードでモデル44/46外出服を着用するCIPのベトナム人兵士(大隊・中隊不明)

なおCIPには公式に、こちらの部隊章が制定されていたそうですが、僕はいまだにその使用例を見たことがありません。

当時の写真を見る限り、CIP隊員が右胸ポケットに佩用している部隊章は、そのCIPが所属する大隊のものであるため、僕もこの服にはCIPではなく、1er CIPの親部隊である1er BCCP(第1空挺コマンド植民地大隊)の部隊章を付けています。

▲CIP隊員が佩用している部隊章の例

手前のCIP隊員が右胸ポケットに着けているのは、CIPではなく、親部隊の6e BCCP / 6e BPCの部隊章です。

つまり、被服・徽章類はフランス人でもベトナム人でも全く同じでした。

また、このモデル44/46外出服は陸軍・植民地軍共通の被服でしたが、植民地軍の場合は錨のシンボルがデザインされた植民地軍専用のボタンが付くのが公式な仕様のようです。

しかしコレクターが公開している実物の植民地軍外出服の写真を調べてみると、陸軍と同じ刻印無しの金ボタンを使っている例もかなり多いので、僕も陸軍式ボタンのままにしておきます。

2020年05月03日

ステホ5

今日からまた、何の予定も無い連休に突入。

なので、これまた数年に渡ってほったらかしてきたフランス軍モデル44/46外出服を仕上げてしまいます。

フランス軍趣味の先輩に作って頂いた袖章の裏面。

洗濯する際に外せるよう、ホックで脱着式になっています。

ホックを取り付けるため、服側には糸ループを作成。

植民地軍袖章を取り付け完了!!

残すは右袖のみ!と思ったら・・・

こちらは自分でホックを取り付けたんですが、袖に取り付ける段階になって、あろうことかホックの向きを逆さ(外向き)に付けていた事に気付きました。

なんで最後まで気付かなかったんだよ~。俺はアホだ。全部外して縫い直しです。

という訳で、また明日。

2020年03月02日

TL-122フラッシュライトと代用品

※米国製の各種アングルヘッドフラッシュライトについてはSPECIAL WARFARE NETさんで詳しく解説されているのでリンクさせて頂きました。

TL-122シリーズ

第二次大戦の戦火で本土が荒廃したフランスは第二次大戦終結後、米英軍からの供与、および敗戦したドイツ軍から接収した装備によって軍の再建を進めました。

その中で、フラッシュライトについては米軍から供与されたTL-122シリーズ(主に大戦中に生産されて余剰となったTL-122-Bと思われる)を大量に導入し、第一次インドシナ戦争やアルジェリア戦争で使用していきました。

また第一次インドシナ戦争中にフランス連合軍の一部として発足した各種インドシナ人部隊やベトナム国軍も、フランス軍の装備品であるTL-122シリーズを使用しました。

▲TL-122-Bを身に着けるフランス植民地軍GCMAモン族部隊 [1953年ラオス]

写真:ゲッティ イメージズ

その後1960年代に入ると、アメリカからベトナムへの軍事支援が本格化し、(1944年に設計され主に第二次大戦後に生産された)TL-122-Dも直接ベトナム軍へと供与されていきます。

しかしTL-122-DとMX911/Uは外見が非常に似ており、当時の写真からそれを見分けるのはちょっと難しいのです。

違いと言えば、MX911/Uは下部にスイベルリングを追加され、長さが数ミリメートル長くなっているくらいなので、よほどアップで撮られた鮮明な写真じゃないとなかなか見分けがつきません。

▲TL-122-DあるいはMX911/Uを身に着けるベトナム陸軍第34レンジャー大隊 [1966年ベトナム・ロンアン省]

下部のスペアフィルターコンテナの長さ的にTL-122-Dのような気がしますが、いまいち自信がありません。

TL-122-Dの代用品

今回は僕が1960年代のベトナム軍コスプレで、TL-122-Dアングルヘッドフラッシュライトの代用品として使っているフランス軍の『Lampe coudée TL122D Fr』をご紹介します。

このTL122D Frはその名の通り、米軍のTL-122-Dをフランスがライセンス生産したものです。刻印以外は米国製のTL-122-Dとほぼ同じものです。

しかしオリジナルのTL-122-Dの生産開始が1944年であるのにも関わらず、フランスでTL122D Frの生産が始まったのは意外と遅く、少なくとも1960年代より後のようです。

それくらい、あえて新規で生産するまでもなく、大戦中・終戦直後に製造された米国製TL-122シリーズはフランス軍に大量に供与されたという事でしょうか。

つまりTL122D Frは第一次インドシナ戦争期にはまだ存在しておらず、またベトナムは1955年にフランス連合を脱退し、それ以降フランスから装備を調達していないため、ベトナム戦争でも使われていません。

しかし形状は米国製TL-122-Dとほぼ同一であるため、1960年代のベトナム軍コスプレでTL-122-Dの代用として使うにはうってつけなのです。もちろん1940年代後半~1960年代の米軍やフランス軍用代用品として使えます。

そして何より値段が安い!新品でも2,000円以下で売ってます。

ベトナム軍は米軍ほどフラッシュライトを個人装備に装着している例は多くは無いので、コスプレ的にマストという訳ではないですが、泊りのイベントに行ったら夜は何かしら明かりが必要になるので実用上も役に立つという点を加味すれば、買っておいて損は無いアイテムだと思います。

2020年02月17日

ベトナム国軍プチ撮影会&前橋

先日、埼玉県某所に僕らの撮影会で使えそうな場所があると聞き、現地にロケハンに行ってきました。

しかし僕の家からは結構遠い場所なので、ただ行くだけでは交通費がもったいない。

という訳で、友人を誘って二人でプチ撮影会をしてきました。

設定は1953年頃のフランス連合軍ベトナム大隊=ベトナム国軍陸軍(歩兵)大隊です。

ベトナムは言うまでもなく熱帯気候地域であり、僕も寒いのが苦手なため、今までベトナム戦争撮影会を冬場にやるという事は(ラオス山岳地帯が戦場となったラムソン719作戦を除き)、あまり考えていませんでした。

しかし第一次インドシナ戦争の頃は、冬季は気温が10℃以下にまで下がるベトナム北西部~ラオスの山岳地帯も激戦地だったので、その地域に限って言えば、実は気温は日本の関東以南の冬と大差ありません。

実際、セーターやブルゾン(アイクジャケット)、キルティングベストなどの防寒着を着ている写真も多く残っているので、フランス連合期の軍装に手を出した以上、もはや気温を言い訳にして冬をお休み期間にする訳にはいかなくなってしまいました。

またそういった当時物の防寒着を用意しなくとも、幸い当時のベトナム兵は1960年代後半以降のように戦闘服をピチピチに細く改造するような事はなく、仏軍や米英軍の軍服=欧米人体型向け裁断の服をそのままダボっと着ている場合が多いので、ちょっとズルにはなりますが、中に現在製の防寒着を着込む事も可能です。僕もこの日は中にモコモコ起毛スエットを着ていました。

撮影会の後は一路、群馬県前橋市へ移動

お目当ては昨年前橋にオープンしましたラーメン二郎 前橋千代田町店さんです。

う~ん、美味しゅうございました♪

ちょっとウチからは遠い場所にあるので、開店してからもなかなか食べに行くタイミングがありませんでしたが、今回ロケハン&撮影会を行った場所からちょっと足を延ばせば前橋だったので、ようやく食べに行く事が出来ました。

僕の要望に一日付き合ってくれた友人に感謝です。

2020年01月14日

50年代ベレー代用品

去年の記事『最近買ったインドシナ物』で、コマンド・ノーヴィトナム(Commandos Nord Viet-Nam)のレプリカベレー章を入手したけど、これを付けるのに適したベレー帽がまだ見つからないと書きました。

フランス連合軍およびベトナム共和国軍のベレー帽は、1960年代以降、1枚のウール生地に型を付けたワンピース構造に切り替わるのですが、1960年代初頭までは2枚ないし3枚の生地を繋ぎ合わせたツーピース/スリーピース構造が主流でした。(過去記事『おフランスのおベレー』参照)

人気の高いアマランス(空挺部隊)およびグリーン色(外人空挺大隊等)なら、50年代のスリーピースベレーを再現した高品質なレプリカがフランスで製造されており、僕もアマランス色を購入して使っています。

▲3枚の生地を繋ぎ合わせたスリーピース構造のレプリカ

しかしコマンド部隊等で使用されていた黒色は販売されていなかったので、何か代わりに使える物は無いかとずっと探していたのです。

ところが先日、軍装趣味の先輩から良い代用品を教えて頂く事が出来ました。

なんとAmazonで売っている、女子のファッション向けベレー帽です。

これが軍装マニアに目を付けられた結果

↓

コマンド・ノーヴィトナム隊員(左)、部屋で自撮り(右)

ツーピース構造、かつレザー(フェイクレザー)のスエットバンドも付いていて、代用にはばっちりです!

生地はウールではなくポリエステルなので、手に取ると時代が違うのは分かってしまいますが、僕的にはコスプレ用にはこれで十分です。なにより、安いし。

ちなみに、このLa Vogueさんのベレーはグリーン色もラインナップしています。

という事は・・・

ベトナム北部の少数民族ムオン族で構成されたムオン大隊(Bataillon Muong)ベレーの代用にもピッタリです!

ムオン大隊のベレー章のレプリカはNCHSINCさんで販売されています。

http://www.nchsinc.com/product_p/serial%20350819033498.htm

でも前線ではベレー章を付けていない事も多いので、とりあえずベレーさえあればムオン大隊のコスプレが出来ちゃいますね。

いや~、ファッション向けは盲点でした。先輩からの情報に感謝です。

2019年11月24日

カオダイ軍の歴史[草稿]

※2019年11月28日加筆訂正

以前、『カオダイ教と日本[1]』という記事を書いた後、その続きを書き溜めていたのですが、資料集めがなかなか進まず、しばらく放置している状態でした。しかし大まかな流れは把握できているし、このまま眠らせておいてももったいないので、まだ草稿の状態ではありますが、まとめて公開いたします。

カオダイ教団と松下光廣

カオダイ教はベトナムのタイニン省で1920年頃に誕生し、その後の20年間でコーチシナ(Nam Kỳ: サイゴンを中心とするベトナム南部)全域に急速に広がった。第二次大戦前までに信徒数は優に100万人を超えており、この新宗教の急速な勢力拡大に当時インドシナを支配していた仏領インドシナ植民地政府やフランス人は危機感を抱いた。またカオダイ教側もタイニン省にける宗教的自治を求めて次第に植民地政府と対立していった。

またカオダイ教団はこの時期、ベトナムで起業した日本人実業家 松下光廣(1896-1982)との関係を深めていった。熊本県天草出身の松下は1912年、若干15歳の若さでベトナムに移住し、現地の日系企業で勤めた後、1922年に貿易会社『大南公司』をハノイで創業した。その後大南公司は現地のベトナム人・ベトナム華僑と良好な関係を築き、さらにタイ、マレーシア、シンガポール、ビルマ等にも支店を持つ巨大商社へと成長していった。

また松下は成功した実業家であるのと同時に、長年に渡ってベトナムの独立運動を支援してきた人物でもあった。ベトナム民族主義運動の祖ファン・ボイ・チャウ(Phan Bội Châu, 1867-1940)と共にベトナム独立を志し、その活路を求めて日本に渡った阮朝の皇族クオン・デ(Cường Để, 1882-1950)は松下を盟友とし、松下はその財力を活かしてクオン・デが結成したベトナム復国同盟会(Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội)を資金面で支えていた。また松下は同じく抗仏運動を展開していたコーチシナの二大新宗教カオダイ教およびホアハオ教とも親しい関係を持っており、特にカオダイ教に対し非常に強い影響力を持っていた。

そのため植民地政府は松下を危険視し、松下が日本に一時帰国していた1937年に欠席裁判によって『禁錮8年または国外追放』の有罪判決を下したため、松下はその後3年間ベトナムに戻る事が出来ず、東京やタイ王国を移動しながら大南公司の経営を続けた。

日本軍インドシナ進駐

1939年、カオダイ教教皇ファム・コン・タク(Phạm Công Tắc, 1890-1959)は(おそらく松下から得た情報を基に)神からの啓示として、近く日本軍がベトナムに到来する事を予言し、カオダイ教団は来るべきフランスへの蜂起に備えてクオン・デのベトナム復国同盟会への支援を開始した。

同年、ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発すると、インドシナを統治するフランスは1940年にドイツに敗北し、フランスの政権はドイツが擁立したヴィシー政府に取って代わられた。フランスが枢軸国陣営に組み入れられた事で、ドイツの同盟国日本は、米英ソによる中国への軍事支援輸送路『援蒋ルート』の遮断および資源奪取のため、1940年に北部仏印に進駐。さらに翌年には南部にも展開を進めインドシナ全域を掌握した。教皇の予言通り日本が仏印進駐を開始した事で、カオダイ教徒は日本軍を好意的に迎えた。

後の1941年12月に日本が米英蘭との戦争に突入すると、緒戦に相次いで勝利した日本軍は、連合国が支配していた東南アジア諸地域を次々と占領していった。『八紘一宇』を掲げる日本軍は、これら占領地で現地の独立運動指導者を取り込んで親日政権を擁立し、『西洋列強植民地支配からのアジア解放』という戦争の大義名分を実行していった。ただしこれらの『解放』は、実際には列強が作り上げた植民地経済・資源の利権構造を日本が掌握し、日本を中心とする経済ブロック『大東亜共栄圏』を構築するための戦略的政策であり、あくまで親日政権かつ日本の軍政下である事を前提とする事実上の保護国化であった。

一方、ベトナムを含む仏領インドシナへの対応は他のアジア占領地とは異なった。日本軍は1940~1941年に行った一連の進駐によってインドシナ全域を掌握しており、日本が必要とする経済的・軍事的な利益が十分に確保できていた事から、日本政府はドイツ・フランスとの関係に配慮してインドシナ諸国の独立運動への支援は行わず、「治安維持」の名目で引き続きフランス植民地政府に統治を委ねた。以後4年間、インドシナは植民地政府と日本軍による二重支配を受ける事となり、日本軍によってインドシナの支配が「公認」されたフランスのインドシナ総督ジャン・ドゥクー(Jean Decoux, 1884-1963)海軍大将は、独立勢力への締め付けをより一層強めた。

民衆の間では日本への失望と反感が高まり、戦前から抗仏闘争を行ってきたホー・チ・ミン率いるベトナム最大の民族主義組織ベトミン(ベトナム独立同盟会)は、日本を新たな侵略者と見做し、アメリカOSSなどによる軍事支援を受けながら日本軍へのゲリラ戦を展開していく。

一方、ベトミンのような大規模な武装集団を持たないクオン・デのベトナム復国同盟会は、植民地政府による取り締まりから逃れるため地下に潜伏せざるを得なかった。また植民地政府は1941年7月にタイニン省のカオダイ教団本部にフランス軍部隊を突入させ、教皇ファム・コン・タクをはじめとする5名のカオダイ教指導者を逮捕した。そして彼らカオダイ教幹部は1941年8月20日に南シナ海のコンソン島に流刑され、さらにその後仏領マダガスカルに移送された。

このような状況の中で、1940年の日本軍進駐によってベトナムに帰還を果たした松下は、彼ら非ベトミン系独立活動家への資金援助と連絡場所として、サイゴンの華人街チョロンに「レストラン ARISTO」を開業した。しかしこの活動はベトナムの独立運動を許さない日本政府の方針に反していたため、政府は松下がクオン・デを扇動して革命を起す事を危惧し、松下が日本に一時帰国すると彼の旅券を停止し、ベトナムに戻る事を禁じた。その後しばらくして、松下は日本軍に対し「現地の政治問題には関与しない」という誓約書を提出するとともに、松下の理解者である陸軍幹部の保証を得て、ようやくベトナムに帰還する事が出来た。

カオダイ教団と日本軍の接近

日本軍の進駐後もインドシナ植民地政府はカオダイ教団を弾圧し、日本政府もカオダイ教団に近い大南公司の松下光廣の帰国を妨害するなどしていた。しかしそのような状況にあっても、カオダイ教団は日本との連携を模索した。植民地政府による弾圧に立ち向かう術の無いカオダイ教徒が宗教的な自由を得るためには、新たな支配者である日本軍による庇護を受ける他に道は無かった。また日本軍側も150万人の信徒を抱えるカオダイ教団の組織力に着目し、有事の際にカオダイ教徒を利用するため教団に接近した。

この時カオダイ教団と日本軍の仲を取り持ったのが、双方とコネクションを持つ松下光廣と大南公司であった。東南アジア各地で多業種に渡ってビジネスを行っていた大南公司は、仏印進駐以降ベトナムに進出した日本の大手企業や日本軍とも大口契約を結び、終戦までに東南アジア各地に41の営業所、現地人従業員を含め約9,000人の社員を抱える大企業に成長していった。

進駐後、日本軍はベトナム南部の軍事拠点化を進めていたが、当時サイゴン周辺のフランス軍飛行場には600m級の小型滑走路しかなかったため、大本営は長距離雷爆撃機を離発着させるのに必要な1500m級滑走路を持つ飛行場を陸軍3カ所、海軍3カ所の計6か所新たに建設する計画を立てた。大南公司はそのうちの海軍飛行場の建設を1941年9月に大本営から受注した。

教皇ファム・コン・タクの追放後、カオダイ教団指導者の地位を継いだチャン・クァン・ヴィン (Trần Quang Vinh, 1897-1975)は日本軍との協力関係を築くため、松下の伝手でこの大南公司の日本海軍飛行場建設工事に、建設労働者として数百名のカオダイ教徒を派遣した。

カオダイ民兵創設と明号作戦

その後、日本本土では長期化する戦争によって働き盛りの成人男性の労働人口が著しく不足していたため、今度は日本国内の建設工事にも多数のカオダイ教徒を労働者として送り込む事となる。これを好機と見た教団指導者チャン・クァン・ヴィンは信徒と共に日本に渡り、1943年に東京でカオダイ教徒による抗仏民兵組織=後のカオダイ軍を発足させた。しかし当初日本側はインドシナ植民地政府との摩擦を避けるため、カオダイ民兵についてその存在は黙認するものの、直接的な支援は行わなかった。

しかしその後戦況が悪化すると、日本軍はインドシナ植民地政府およびインドシナ駐屯フランス軍が連合軍側に寝返る事を危惧し、武力で植民地政府を制圧・解体し、インドシナを日本の完全な支配下に置く『仏印処理』を計画した。そして1944年、日本軍はこの仏印処理に備えて、ベトナムの民族主義者や新宗教勢力を日本側の民兵として動員するため、彼らへの軍事支援を開始した。

この中で最大の民兵組織が東京に拠点を置いていたカオダイ民兵であり、日本軍憲兵隊によって本格的な軍事教練を施される事となる。後にフランス連合/ベトナム国軍カオダイ部隊の指揮官となるチン・ミン・テー(Trình Minh Thế)も、この時日本で憲兵隊によって訓練を受けたカオダイ民兵の一人であった。

第二次大戦末期の1945年3月、日本軍はついにインドシナ駐屯フランス軍の制圧およびインドシナ植民地政府の解体『明号作戦=仏印処理』を開始した。日本で訓練を受けていたカオダイ民兵も予定通りこの作戦に加わり、現地に住む数万人のカオダイ教徒を蜂起に参加させる事で、サイゴン北西部からメコンデルタにかけての広大な地域を掌握し、インドシナ植民地政府は完全に解体された。

この時、日本軍に協力したカオダイ教徒を含む多くのベトナム人、そして大南公司の松下などは、長年東京に滞在しながらベトナム帰参の機会を待っていたクオン・デが指導者として帰国し、ベトナム独立を導く事を期待していた。しかし明号作戦を立案・実行した日本陸軍第38軍は、民族主義者の強い支持を受けるクオン・デよりも、それまで植民地政府の下でフランスの傀儡を演じてきた保大帝(バオダイ)の方が、ベトナムを日本の統制下に置く上で有用であることから、日本軍はバオダイを皇帝とするベトナム帝国(Đế quốc Việt Nam)政府を擁立した。また同時に日本軍はクオン・デへの支持を打ち消すべく、「クオン・デ候は日本で日本人と結婚して家族を持ったたため、ベトナムに帰国する意思はない」という偽情報をベトナム各地に流布する情報操作工作を行ったため、多くのベトナム国民がクオン・デに失望し、以後クオン・デがベトナムに帰国する機会は二度と無かった。この日本軍による偽情報はその後も訂正される機会が無いまま、70年以上たった現在でもベトナム国内で事実として語られている。(「『クォン・デの家族』に関する誤解」参照)

一方、1944年後半から1945年前半にかけてトンキン(ベトナム北部)で発生した大規模な飢饉によって数十万から数百万人とも言われる大量の餓死者を出した事で、日本軍はベトナムの民衆から敵視されており、ベトミンはベトナム帝国を日本の傀儡政権と喧伝しながら、日本軍へのゲリラ戦を継続していく。

また日本軍に加えカオダイ教徒までもが蜂起し、フランス人を支配下に置いたという事実は、それまでインドシナの支配者として君臨していたフランス人にとって耐えがたい屈辱であり、フランス人のカオダイ教徒に対する憎しみは、その後フランス政府が公式にカオダイ教徒と和解をしてもなお、インドシナ在住フランス人の間に根強く残る事となる。

日本敗戦と八月革命

明号作戦から5か月後の1945年8月、日本はポツダム宣言を受諾して連合軍に降伏し、第二次世界大戦は終結する。ベトミンはこれを機にベトナム全土で一斉に蜂起し、日本軍の後ろ盾を失ったベトナム帝国政府を転覆させる事に成功した(ベトナム八月革命)。この時、フランス・日本という大国による支配が失われたことで、ベトナムの独立はついに達成されたかのように思われた。

しかし政治の実権を握ったベトミンが行ったのは、同じベトナム人への粛清であった。地主・資産家・政治家・軍人・公務員・カトリック信徒など革命前に体制側に属していた人々は、フランスや日本による植民地支配に協力した売国奴と見做され、ベトミンによる無秩序なリンチ・処刑がベトナム各地で頻発した。

また少数民族やカオダイ教、ホアハオ教といった少数派の新宗教も弾圧の対象となり、フランスからの解放を目指したカオダイ軍指導者チャン・クァン・ヴィンも日本軍に協力した容疑で1945年10月にベトミン政府の警察によって逮捕され、1946年1月に釈放されるまで拷問を受けたと伝えられている。

コーチシナ自治共和国

一方、日本の降伏後、ビルマで日本軍と戦っていたイギリス軍、インド軍およびフランス軍(当初は英軍指揮下の自由フランス軍コマンド部隊)は、インドシナ駐屯日本軍の武装解除を行うべく、1945年9月以降続々とベトナムに到着した。インドシナ植民地政府の解体は日本軍によって不法に行われたものであるというのが連合国の一致した見解であり、さらにフランスおよびイギリスは共産主義のベトミン政権も認められないという立場を取った。

すぐさまインドシナの再統治に乗り出したフランスはまず最初に、インドシナ経済の中心地であるコーチシナ(ベトナム南部)をベトミン政権から切り離すべく、イギリス、そして連合国の指揮下に下った在インドシナ日本軍と合同で、コーチシナにおけるベトミン勢力の掃討(マスターダム作戦)を行った。

そして1946年春、インドシナ問題の対応に当たったフランス政府高等弁務官兼インドシナ総督チェヒー・ダハジョンリューは、ベトミン政府の猛反発を無視してコーチシナ地方をベトミン政権から切り離し、フランスが直接管理する『コーチシナ自治共和国』として自治独立させる事を宣言した。

この際、フランス側はコーチシナの自治について後に住民投票を行う事を約束し、その選挙工作を開始する。そしてフランス側はこの時初めて、カオダイ教徒の囲い込みを試みた。当時カオダイ教徒はコーチシナ共和国領内の有権者の約10%を占めていた事に加え、何よりカオダイ教徒はつい1年前に行われた日本軍の明号作戦の際に植民地政府に対し一斉蜂起したばかりであり、百数十万人の信徒を抱えるカオダイ教団が死を覚悟した宗教的信念の下に反乱を起こす事の恐怖はフランス人の脳裏に深く刻まれていた。

フランス側はそれまで弾圧の対象としていたカオダイ教徒を懐柔するため、1946年5月に教皇ファム・コン・タクをマダガスカルから帰還させる事を決定した。しかし同時に、明号作戦の際に日本軍の指揮下でフランス軍を攻撃した当時のカオダイ教団指導者チャン・クァン・ヴィンは抗仏運動を無力化する為、フランスの官憲に逮捕された。

日本軍からの支援を失ったカオダイ民兵にフランスの支配を覆す戦力は無く、チャン・クァン・ヴィンはフランスに恭順して教団の存続を計るか、最後まで抵抗して百万人の信徒を道連れに死を選ぶかという非常に厳しい選択を迫られた。そしてチャン・クァン・ヴィンは釈放後の1946年6月9日、カオダイ教団の集会でフランスへの抵抗を放棄をする事を宣言し、カオダイ民兵の武装解除に応じた。その後1946年8月に帰国した教皇ファム・コン・タクも、否応なしにフランスとの講和を受け入れた。

一方、フランス側もカオダイ教徒に配慮し、ファム・コン・タクの顧問を務めていたレ・バン・ホアツを1946年11月26日にコーチシナ共和国大統領に任命した。しかしチャン・クァン・ヴィンは信徒たちを守るため降伏を決断したものの、フランスを信用した訳ではなく、フランスが擁立したコーチシナ新政権への不服を表明した。

同時期、フランス軍は1946年中にベトミン政権の首都ハノイにまで進駐し、ベトナムは事実上、再びフランスの支配下に戻った。こうして八月革命によってもたらされたつかの間の『独立』は終わりを迎えた。独立を待ち望んでいた多くのベトナム国民はこれに深く落胆したものの、同時に、ベトミンによって行われた一連の国民への暴力は、『民族解放』を口実に血の粛清と共産主義化を強行するベトミン、そしてホー・チ・ミンという人物の正体を明るみにし、特にベトミンによる被害を被った都市部の人々の間に、ベトコン(ベトナム人共産主義者)に対する強い憎しみも生じさせる結果となった。こうしてベトナム民族の悲願であった『独立』は新たなイデオロギーの対立を生み、以後30年間に渡って繰り返されるベトナム人同士の憎しみと殺戮の連鎖へと繋がっていく事となる。

なお日本軍は1940年の仏印進駐から終戦後のコーチシナ制圧まで終始、フランスと共にベトミンの制圧に当たってきたが、その一方で日本陸軍将兵の一部には、自国が行ってきた(「アジア解放」という建前に大きく矛盾する)政策に疑問を感じ、敵であるベトミン側に共感する者も居た。彼らは日本政府から正式な引き上げ命令を受けた後もそれを拒否して軍を離脱(脱走)し、軍事顧問として個人的にベトミンの闘争に加わった。ベトミンは彼ら元日本兵たちの指導を受けて1946年6月にクアンガイ陸軍中学を創設し、日本人教官に訓練されたベトミン(ベトナム人民軍)将校たちが、後の第一次インドシナ戦争やベトナム戦争を戦っていく事となる。

フランス連合軍カオダイ部隊

フランスの恫喝によってやむを得ず抗仏運動を停止したカオダイ教団であったが、1946年9月になると、今度はコーチシナに潜伏していたベトミン・ゲリラが、フランスに恭順したカオダイ教徒に対し激しいテロ攻撃を始めた。これを受けて教皇ファム・コン・タクはカオダイ教徒を守るため、むしろ積極的にフランスに協力する姿勢に転向する。

同時期、インドシナに派遣されたフランス軍は深刻な人員不足に陥っていた。この中でフランス軍はその戦力を補うため、ベトミンからの迫害に晒されていたベトナム人や少数民族、宗教組織を武装化し、植民地軍に組み込んでいく。そして1947年、フランス軍はかつて日本軍によって武装化されたカオダイ民兵を復活させ、新たに『カオダイ部隊(Troupes Caodaïstes)』としてフランス連合軍の一部とした。タイニン省で組織されたカオダイ部隊はフランス植民地軍の指揮下でベトナム南部におけるベトミンとの戦いに投入される。宗教による強い結束を持つカオダイ部隊は各地で大きな戦果を挙げ、その活躍が続いた事から、カオダイ教団自体もベトナム国内でカトリックと双璧を成す一大勢力へと成長していく。

フランス軍幹部とカオダイ教団幹部(カオダイ教団本部にて)

教皇ファム・コン・タクの他、カオダイ部隊指揮官としてフランス連合軍の将官となったチャン・クァン・ヴィンの姿も見える

フランス連合カオダイ部隊兵士 1950年タイニン

カオダイ部隊の制服用肩章と部隊章

ジエム政権による粛清

しかし1954年のディエン・ビエン・フー陥落を機にフランスは北緯17度線以北のベトナム領をベトミンが支配する事(ベトナム民主共和国=北ベトナムの成立)を認め、第一次インドシナ戦争は終結する。一方、カオダイ教徒が住む南ベトナムは引き続きバオダイを首班とするベトナム国政府が統治する事となった。しかしカオダイ教徒の苦難はそこで終わらなかった。

1955年2月13日、フランス軍の撤退に伴い、カオダイ部隊は正式にベトナム国軍に編入され、カオダイ部隊司令官チン・ミン・テー准将は国軍の将官の地位を得た。しかしその3か月後の5月3日、チン・ミン・テー准将は自動車で移動中、何者かに狙撃され死亡する。この暗殺事件は未解決のままだが、カオダイ教徒と対立したフランス人や、カオダイ勢力の拡大を恐れるゴ・ディン・ジエム首相らベトナム国政府高官が関与した可能性が指摘されている。

その後、1955年10月に、当時ベトナム国首相だったゴ・ディン・ジエムはフランスに従属するバオダイを見限り、同時にアメリカを自分の新たなパトロンとして利用すべく、米国CIAの協力を得てバオダイを追放する無血クーデターを断行する。アメリカの後ろ盾を得て独裁的な権力を得たジエムは、自身が信仰するカトリックを政治の中心に据え、同時に他の全ての宗教勢力を排除する政策を開始した。

特にフランス軍によって武装化されていたカオダイ教やホアハオ教、そしてビンスェン団は反政府武装勢力として危険視され、政府軍(ベトナム共和国軍)による掃討・武装解除が開始された。政府軍はカオダイ教の聖地タイニン省にも進攻し、圧倒的な戦力でカオダイ部隊を武装解除し、その組織を解体した。

これによってカオダイ部隊兵士たちの多くは、ジエム政権に恭順して政府軍に編入されるか、或いは政府と戦うためそれまで敵だったベトミン・ゲリラ側に転向したが、それ以外のおよそ5千~6千名のカオダイ兵士はどちらにも付かず、政府への抵抗勢力として国内に潜伏する道を選ぶ。これに対してジエム政権は、1956年から58年にかけて約3400名のカオダイ教徒を逮捕・投獄するなどして、カオダイ部隊の残党狩りを続けていった。

アメリカの介入とサイゴン政府との和解

こうしてカオダイ教徒はジエム政権からも弾圧の対象とされてしまったが、1961年に新たな転機が訪れる。それはアメリカ軍とCIAが開始した『CIDG計画』だった。ジエム政権・ベトコン双方から迫害を受けるカオダイ教徒は、同じく迫害を受ける少数民族たちと同様に、ジエムの政府に下ることなくアメリカの保護下で自治と自衛を図るべく、進んでアメリカ軍特殊部隊の指揮下に加わって行った。こうして、かつて日本軍、フランス軍によって支援されたカオダイ教武装組織は、新たにアメリカ軍によってCIDG(民事戦闘団)という形で復活を遂げる。

さらに1963年11月には、CIAによる支援を受けた政府軍幹部によるクーデターでジエム政権が崩壊した事で、政府とカオダイ教の対立は和らぎ、政府と同じくベトコンとの戦いに臨むカオダイ教は、ある程度の市民権を得るに至る。さらに翌1964年には、かつてのカオダイ部隊司令官チャン・クァン・ヴィンがベトナム共和国軍の将校としての地位を得るなど、元カオダイ部隊将校が政府軍に再登用され、政府とカオダイ教団の和解はついに達成される。なお、ヴィン将軍は2年後の1966年に軍務を辞し、カオダイ教をアフリカに布教すべくコンゴ共和国に移住した。

その後もCIDGや政府軍所属のカオダイ教徒軍人の躍進は続き、カオダイ教は再びベトナムにおける一大勢力の地位に返り咲くこととなる。さらに米国CIA主導のベトコン組織破壊工作『フェニックス・プログラム』が開始されると、タイニン省では主にカオダイ教徒兵で構成されたPRU(省探察隊)が組織され、1970年頃までに省内のベトコン組織をほぼ完全に壊滅させる事に成功した。(過去記事「フェニックス・プログラムとPRU」参照)

サイゴン陥落後

1975年4月30日にサイゴンが陥落し、30年間続いた共産主義革命戦争が終結すると、戦争に勝利したハノイ政権は、直ちにカオダイ教徒を含む膨大な人数のサイゴン政府関係者への粛清を開始した。

かつてのカオダイ教指導者チャン・クァン・ヴィンはアフリカでのカオダイ教布教活動の後ベトナムに帰国していたが、1975年にサイゴンが陥落すると共産政権に逮捕され、以後消息は不明である。

タイニンPRUはベトコン組織破壊への貢献度が高かった分、戦後隊員のほとんどが逮捕、処刑された。ただし若干の生存者は国外脱出したか、あるいはカンボジア国境地帯のジャングルに潜伏し、1990年代まで共産党政権へのゲリラ戦を継続したという。

しかし全体としては、第二次大戦からベトナム戦争終結までの間にベトミン・ベトコン勢力と戦ったカオダイ軍幹部のほとんどは粛清され、教団としての武装闘争は1975年のサイゴン陥落を境に終焉を迎えた。その後40年間、カオダイ教団はハノイ政府の厳重な統制下に置かれており、1975年以前の武装闘争について語る事は教団内でもタブー視されている。現在、カオダイ教徒はベトナム国内だけでおよそ250万人もいるが、かつて教団が日本・フランス・アメリカの支援を受けて共産主義勢力(つまり現ベトナム政府)と戦った事について知っている者はほとんど居らず、難民として海外に脱出したごく一部のカオダイ教徒だけが、その歴史の語り部となっている。

一方、第二次大戦前から戦中にかけてカオダイ教団と深く関わった松下光廣は、1945年の日本の敗戦・八月革命によってベトミン政権に全財産を没収されたが、その後サイゴンに大南公司を復活させ、ベトナム戦争終結後の1976年まで南ベトナムで事業を続けた。この間、松下はベトナム(南ベトナム)と日本政府間による戦後賠償交渉の仲介役となり、日本からの無償援助で建設されたダニム・ダム(水力発電所)建設プロジェクトを主導する傍ら、戦争孤児院を運営するなど、ベトナム国民への奉仕を続けた。また、サイゴンに住む日本人互助会『寿会』を主宰し、在ベトナム日本人への支援も行っていた。その中には、かつて日本軍を脱走してベトミンに参加しフランスと戦ったものの、ホー・チ・ミンによる内部粛清や国民へのテロ・虐殺を目の当たりにしてベトミンに失望し、南ベトナムに避難した元ベトミン軍顧問の日本人兵士も含まれる。(過去記事「あるベトナム残留日本人と家族の漂泊」参照)

しかし1976年に南ベトナムが北ベトナムのベトナム共産党政権に併合されると、共産主義に則り南ベトナム国内のすべての企業が解体・国有化された。大南公司も例外ではなく、松下は再び共産主義政権に全財産を没収された。その後、ハノイ政府は1978年にすべての外国人の国外追放を決定し、松下は日本に強制送還された。ただしその後も松下は、1982年に亡くなる直前まで、何らかのルートでベトナムに再度入国していた事が判明している。

松下は戦前からクォン・デのベトナム復国同盟会への支援に尽力し、フランスや日本、ベトミン、ベトコン勢力による妨害に遭いながらも、身の危険を顧みずベトナムの独立と発展を支援し続けた人物であった。と同時に、中国・ソ連の支援を受けながらベトナム国民へのテロ、恐怖政治を行うホー・チ・ミンら共産主義勢力の蛮行を現地で見てきた松下は、彼らをベトナム民族解放の志士とは見ておらず、むしろ「共産分子のテロ」と強い言葉で非難している。

[参考文献]

平田豊弘 (2011) 「松下光廣と大南公司」, 『周縁の文化交渉学シリーズ4 『磁器流通と西海地域』』 p.115-122, 関西大学文化交渉学教育研究拠点, <https://kuir.jm.kansai-u.ac.jp/dspace/bitstream/10112/5888/1/12_hirata.pdf>2018年4月15日アクセス

Andrew R. Finlayson (2008) 「The Tay Ninh Provincial Reconnaissance Unit and Its Role in the Phoenix Program, 1969-70」, 『A Retrospective on Counterinsurgency Operations』, Central Intelligence Agency, <https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol51no2/a-retrospective-on-counterinsurgency-operations.html>2018年4月15日アクセス

Arnaud Brotons・Yannick Bruneton・Nathalie Kouamé(dir.) (2011) 『Etat, religion et répression en Asie: Chine, Corée, Japon, Vietnam- (XIII-XXI siècles)』 KARTHALA

Chizuru Namba (2012) 『Français et Japonais en Indochine (1940-1945): Colonisation, propagande et rivalité culturelle』 KARTHALA

Dr Sergei Blagov 「Armée De Caodai」, 『Caodaisme』, <http://caodaisu.tn.free.fr/cultue/0,,703,00.html>2018年4月15日アクセス

Shawn McHale 「Cochinchina – a failed revolution?」, 『End of Empire - 100 days in 1945』, <http://www.endofempire.asia/0825-cochinchina-a-failed-revolution-3/>2018年4月15日アクセス

松下光廣翁の足跡を辿る会 (2012) 「記念講演会開催のご報告墓参」, <http://matsushitamitsuhiro.kataranna.com/e3246.html>2018年4月15日アクセス

Institut Pierre Renouvin1 (2015) 「La collaboration franco-caodaïste au début de la guerre d’Indochine (1945-1948) : un « pacte avec le Diable » ?」, 『Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin1』 2015/1 (N° 41) Université Paris 1, <https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2015-1-page-75.htm>2018年4月15日アクセス

Mémoires d'Indochine (2013) 「HỒI KÝ TRẦN QUANG VINH – MÉMOIRES DE TRAN QUANG VINH [1946]」, <https://indomemoires.hypotheses.org/8301>2018年4月15日アクセス

ORDRE DE LA LIBÉRATION 「GEORGES THIERRY D'ARGENLIEU」, <http://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/946/georges-thierry-d-argenlieu>2018年4月15日アクセス

The Tay Ninh Provincial Reconnaissance Unit and Its Role in the Phoenix Program, 1969-70, Colonel Andrew R. Finlayson, USMC (Ret.), <https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol51no2/a-retrospective-on-counterinsurgency-operations.html>2017年06月24日アクセス

Posted by 森泉大河 at

21:29

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│1945-1954│1939-1945│PRU/省探察隊│【日本】│カオダイ教│【ベトナム国内勢力】│【ベトナム史】

2019年11月18日

ひさしぶりの撮影会

スパムを称えよ!!

今回、食事シーンの再現まではしなかったものの、お昼ご飯は、仲間内で作ったベトナム共和国軍の戦闘糧食「コムサイ(アルファ化米)」の実食用リプロをみんなで食べました。

おかずとして缶詰のスパム(おそらく当時もベトナム軍で戦闘糧食として給食されていた)を食べましたが、このスパムの塩気が、味気ないアルファ化米に最高に合うんです。スパムってこんなに美味かったのか。

今まではおかずとしてメザシを焼いてたりもしましたが、次からは基本スパムでいいや。

2019年09月09日

最近買ったインドシナ物

2019年9月9日追記・誤字訂正

コマンド・ノーヴィトナム(北ベトナム・コマンド)用

コマンド・ノーヴィトナムは、インドシナ駐留フランス軍(CEFEO)がベトナム北部(旧トンキン)で1951年に編成した、主にベトナム人で構成されたコマンド中隊群です。元々ベトナム人コマンド部隊は、「支援軍(1940年代はパルチザン)」と呼ばれるフランスに協力的なベトナム人民兵による後方支援部隊の一部でした。しかしフランス人将兵の人員不足やベトナマイゼーション(フランス軍の撤退・ベトナム国政府への権限移譲)拡大にともない、ベトナム人コマンドの必要性が増したことで、ベトナム北部を管轄するコマンド・ノーヴィトナムだけで50個近いコマンド中隊が編成されました。(同様にベトナム南部ではコマンドス・ジュート・ベトナムが編成された)

コマンド・ノーヴィトナムのベレー章(リプロ)

コマンド・ノーヴィトナム共通のベレー章です。実際には各コマンド中隊が部隊独自に発注した様々なベレー章が使われていましたが、集め出すときりがないので、コスプレでは一番オーソドックスなコマンド・ノーヴィトナム共通のベレー章を使う事にします。ただし、この時代に合う黒ベレーはまだ入手できていません。

ちなみに、後に創設されるベトナム海兵隊は、このコマンド・ノーヴィトナムを中心にフランス海軍コマンドや舟艇部隊のベトナム人部隊が統合されて組織されたため、コマンド・ノーヴィトナムのシンボルマークである赤い星(決して共産主義を意味するものではない)は、後々までベトナム海兵隊の部隊章に受け継がれています。

TTA47パンツ(実物・紺染め)

コマンド・ノーヴィトナムは、一般部隊とは異なる黒い戦闘服を(フランス軍の規定を無視して勝手に)着ていたのが特徴でした。(ただし全ての中隊が着ていた訳ではない)

それら黒い戦闘服は、決まった規格があったわけではなく、米英仏軍戦闘服から現地製まで、様々な服が黒く染められて使用されていました。

今回僕はファッション向けに、業者によって紺色に染められた仏軍TTA47のパンツを入手する事が出来たので、これをさらに真っ黒に染め直そうと思います。(今までも普通のTTA47は持ってたけど、実物を染めるのはもったいないので他の手を探してました。しかし今回のパンツは、他人の手で既に染められてしまっているので、僕も心おきなく黒染めできます)

上着はまだ入手できていませんが、上記の通り当時は様々な被服が使用されていたので、ぶっちゃけディッキーズの黒シャツでも代用品としては使えてしまえます。

パレードに参加するコマンド・ノーヴィトナム コマンド13(第13コマンド中隊)

フランス連合軍汎用品

TAP50弾薬ポーチ(実物)

本来はフランス軍空挺部隊向けのMAS36 CR39ライフル用の弾薬ポーチですが、実際には一般部隊でも広く使われており、また銃もMAS36に限らず、M1ガーランドやM1カービン等、当時フランス連合に配備されていた米仏製のライフル・カービンのマガジンは何でも入れる事が出来ました。

TTA51ラックサック(実物)

フランス陸軍の汎用ラックサックです。フランス連合で広く用いられ、また一般部隊だけでなく空挺部隊でも使われました。またフランスがインドシナから撤退した後も在庫は多数南ベトナムに残っていたため、ベトナム共和国軍でも1960年代末まで使用されていました。

なお、このTTA51ラックサックにはいくつかのバリエーションがありますが、僕が入手したのは中でも最もオーソドックスな仏ラヒューマ(Lafuma)社が製造したX型金属フレーム付きのタイプです。このXフレーム機構は、四隅をベルトで締め上げる事でフレームを弓なりに反らせ、身体(背中)との間に空間を作ることで、ラックサックの中に硬い物を入れた時でも直接背中に当たり痛みを感じる事を防ぐための物です。

後にベトナム戦争が始まると、アメリカ軍NATICはベトナム共和国軍向けの支援物資として、当時ベトナム軍で使用されていたXフレーム付きTTA51を参考に「ARVNラックサック」を開発し、1964年以降、大量に供与していきました。

またその後、NATICがアメリカ軍向けに1968年に開発した「トロピカル・ラックサック」にも、このXフレーム機構がそのまま継承されています。

(トロピカル・ラックサック画像引用: Gear Illustration)

デスボランティア謹製リプロ

フランス植民地軍 Mle45 キャロット(略帽)

フランス植民地軍(現・海兵隊)が1950年代まで使用していたモデル1945キャロットが見事に再現されています。

このキャロットは、フランス人はもちろん、植民地軍所属のベトナム人兵士(後のベトナム国軍)にも広く着用されていました。

M1 EO改修型ヘルメット

M1 EO改修型(M1 modifié EO)は、当時極東(EO)に駐屯していたフランス連合軍空挺部隊で使用されていた米国製のM1Cヘルメットの不足を補うために、一般部隊用のM1ヘルメットに、落下傘降下時の安全性を高めるチンストラップをフランス軍が追加改造し、空挺部隊用とした改造ヘルメットです。

米国製のM1Cとは異なり、チンストラップは両サイドの二重のDリングにウェビングを通して締め上げる事で固定されます。

また製作者のこだわりで、シェル側のチンストラップも、1940年代後半製M1ヘルメットらしさを出すため、OD7色のものに交換されています。

EO改修型ヘルメットを使用するフランス連合軍空挺部隊のベトナム兵(1953年ディエン・ビエン・フー)

おまけ

東洋・西洋双方の歴史と文化が混じり合い、活気あふれる1954年以前のハノイ

この日常をベトミン/ホー・チ・ミンによる恐怖政治から守るため、多くの北ベトナムの男たちがフランス連合軍に志願し、命を落としました。

ホー・チ・ミンに「解放」されたハノイから続々と逃げ出すベトナム国民

(終戦後の2年間で約100万人の北ベトナム住民が難民として南ベトナムに脱出した)

ディエン・ビエン・フー陥落の時点でも、フランス連合軍(うち約70%がインドシナ各国の兵士)の戦力はベトミン軍のそれをはるかに上回っており、ベトミンの支配地域は人里離れたジャングルや僻地に点在するだけでした。

しかしフランスは、政治的判断によりインドシナからの撤退を決めたばかりか、この期に及んでもまだ宗主国としての権威を振りかざし、ベトナム人による正式な政府であるベトナム国の主権を無視して、ベトナムの領土の北半分を勝手にベトミン側に明け渡してしまいました。

またフランスは、ベトナム国政府の存在を無視して一方的にベトミン側に対し、「ベトナム統一選挙」の実施を約束しますが、主権国家たるベトナム国政府抜きで行われたそのような約束を、当然ベトナム国政府(領土の北半分を失ったので以後「南ベトナム」と呼ばれる)が認めるはずがなく、統一選挙は実施されませんでした。

この事は長らく、「南ベトナム政府は統一選挙の約束を反故にした」とネガティブキャンペーンに利用されてきましたが、そもそもこの約束は、フランスがベトナムを植民地扱いし続け、ベトナム人による正式な政府を無視して勝手に行ったものであり、むしろこの選挙を支持する事は「帝国主義フランスの横暴」と、「ベトミンによるベトナム国民へのテロ・暴力革命」の双方を支持する事に他なりません。

2019年09月01日

キム大尉からの頼まれごと

以前、『草書との戦い』で、漢字から英語への翻訳依頼にお応えしたハワイ在住のキムさんから、また翻訳を頼まれました。

今度は草書じゃないので楽勝だと思ったら、意外な落とし穴があったので、これはこれで、また苦労がありました。

と、その前に、このキムさんはウェストポイント卒の元アメリカ陸軍大尉で、ベトナム戦争中はMACVに所属し、ベトナム軍レンジャー部隊付きのアドバイザーを務めていました。また戦後は著名な徽章コレクター・研究者として、ミリタリー趣味の世界でも活躍されています。

またキムさんは出自がコリアン・アメリカン(大戦前にご両親が、当時日本領だった朝鮮からハワイに移民したようです)なので、朝鮮語・ハングルもある程度理解する事が出来ます。

そして今、キムさんは趣味・研究対象として、朝鮮戦争中の韓国遊撃軍について調べていおり、その中で韓国で出版された資料を入手したのですが、この本はおそらく朝鮮戦争を経験したベテラン向けに編纂された本なので、1970年代以前に使われていた漢字交じりの韓国語(今ではほとんど漢字は廃止されている)で書かれていました。

ハングルが読めるキムさんも、さすがにアメリカで漢字を学習する機会は無かったので、今回も僕に翻訳依頼が回ってきました。

とりあえずこのページをお願いされました。

そして途中面倒くさくなってしばらく放置しながらも、なんとか今日、全ての漢字を英訳し終わりました。

この時代の韓国語にはまだ、日本統治時代に使用されていた日本語の影響が残っていたからか、僕でも簡単に理解できる単語がけっこうありました。(日本語の影響と言うより、単に中国からの同じ輸入語だっただけかもしれないけど)

ただし、朝鮮は元々、古代から漢字を使っていた国(ハングルは李氏朝鮮時代になって創作された新しい文字)なので、日本語的解釈では意味を理解できない漢字も時々あり、中国語の辞書を調べたら意味が分かったという例も幾つかありました。

でも、一番面倒くさかったのは「地名」です。上で述べたように今の韓国ではほとんど漢字が使用されていないため、漢字表記の地名をインターネットで検索しても、全てがヒットするわけではありません。

最終的に、なんとかほとんどの地名を英訳(ローマ字表記)する事が出来ましたが、「大唾鴨島」と「椒島」のローマ字表記は分からず終いでした。たぶん、ほとんど外国と関わる事の無い小さな島なのでしょう。

キムさんは、コリアン・アメリカンの米軍将校という事で、ベトナム戦争時代から韓国軍人と交流があるので、今でも時々韓国を訪れて、朝鮮戦争に従軍した韓国軍ベテランから直接当時の事を聞き取りしているそうです。研究者としては最高のポジションですね。

ただキムさん、余生をより楽しむため、最近息子さんと一緒にハワイで金の採掘を始めたところ、採掘中に崖から落ちて大怪我して入院する羽目になってました。いくら元エリート軍人だからって、もう無理はせんといてください!彼が今書いているベトナム陸軍レンジャー史の本が出版されるまで、生きていてもらわなければ困ります(笑)

2019年07月28日

ベトナム共和国軍の小火器・個人装備1945-1975(制作途中)

昨年末までに完成させると息巻いたくせいにそれを達成できず、今年に入ってからも意欲が低下して半年くらいほとんど手を付ける事が出来ず。完成したら販売しようと思っていましたが、僕の目指す「完成」は何年先になるのか分からないので、今できている分を無料公開しちゃいます。はぁ、情けない。

質問等ありましたら、お気軽にどうぞ。

2019年06月22日

ダラットの大礼服

※2019年6月25日更新

※2023年1月8日更新

※2024年4月12日更新

今回は、ベトナム共和国軍の士官学校として名高いダラットの大礼服(Quân phục Đại Lễ)についてのまとめです。

でもその前に、ダラットの歴史について軽くおさらい。

1945年~1948年

第二次大戦終結と同時にフランス軍がインドシナへの進駐を再開。翌1946年にはサイゴンを中心とするコーチシナ地方をホー・チ・ミンのベトミン政権から切り離し、コーチシナ自治共和国としてフランスの保護国とする。同時に、コーチシナの治安維持を担う『コーチシナ共和国衛兵隊』がフランス軍によって創設される。

同時期、フランス軍内ではフランス人将兵の人員不足が深刻化したため、これを補うべくベトミン政権を拒む現地の反共派ベトナム人をフランス軍に組み入れていく。またベトナム人部隊を指揮するベトナム人将校を育成するため、ヴィエンドン極東士官候補生学校を始めとする簡易な武備学校(士官学校)をベトナム各地に開設する。

1948年

バオダイ(保大帝)を首班とするベトナム国がフランス連合構成国として独立。これに伴い、コーチシナ共和国衛兵隊は『南ベトナム衛兵隊』に改称し、ベトナム国の国軍となる。

また南ベトナム衛兵隊の士官学校として、フエのダップダに『ベトナム士官学校(Trường Sĩ quan Việt Nam)』が設立。ベトナム国として初の士官課程第1期が開始。

1949年

南ベトナム衛兵隊は『ベトナム国衛兵隊』に改称。

1950年

士官課程第3期開始時に、士官学校がダップダからダラットに移転。『ダラット統合武備学校(Trường Võ bị Liên quân Đà Lạt)』が開校。

1952年

ベトナム国衛兵隊が『ベトナム国軍』に改称。同時期、フランスからベトナム国政府への権限移譲(ベトナマイゼーション)拡大により、ベトナム国軍がベトミン掃討の主戦力となる。

1955年

ベトナム共和国成立、フランス連合脱退。ベトナム国軍は『ベトナム共和国軍』に改称。

1959年

ダラット統合武備学校は校名を『ベトナム国家武備学校(Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam)』に改称。

1975年4月30日

サイゴン政府の降伏宣言により閉校

最終的に、ダップダにおける第1期から1975年の終戦までに、計35期*の士官課程が実施され、累計6,583名**が卒業した。

*最後の士官過程は第31期だが、途中、戦時の緊急増員で同年度に複数の過程が設置されたため。

**在学中に終戦を迎えた第30期、第31期生は含まない。

ダラットの士官候補生大礼服の変遷

ダラットの大礼服は年代によってデザインが幾度も改訂されていますが、それらが具体的にいつ切り替わったのかについては資料がそろわず長年把握できていませんでした。ところが先日、アメリカで開催されたダラット卒業生の同窓会で展示されていたこちらのパネルから、大礼服の変遷の全貌を把握する事が出来ました!

フランス連合期(第1期~第11期)

フランス連合期はまだベトナム軍独自の礼服は制定されておらず、士官候補生もフランス軍の被服を礼服として着用した。

※上のイラストでは4ポケットの仏軍熱帯勤務服が礼服として描かれているが、この写真のように、ダラットでは同仏軍のMle1946外出服(ブルゾン)が礼服として用いられている例の方が多い。

1956年制定(第12期のみ)

フランス連合脱退後に、ベトナム軍独自の大礼服を制定。

ただし大礼服のデザイン自体はフランス陸軍士官学校(サン・シール特別軍学校)のものに影響を受けている。

ただし使用期間が短いため、当時の写真はいまだ発見できず。

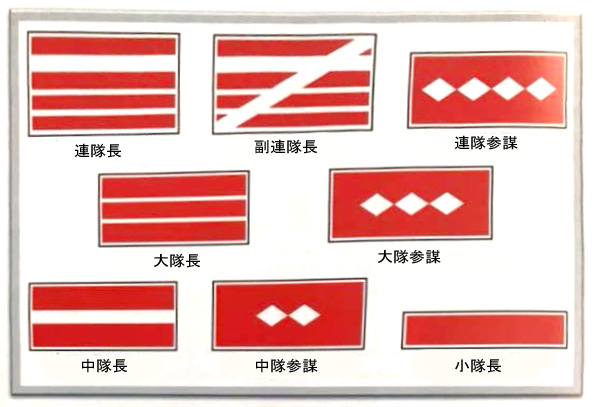

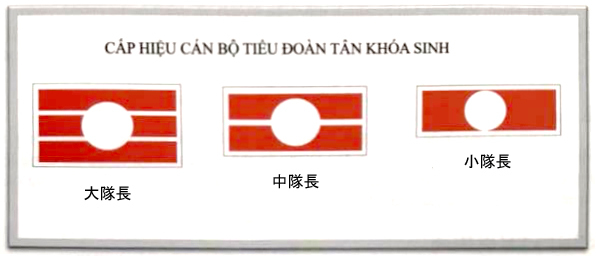

また学生隊の指揮官章が制定され、大礼服の際は袖のアルファーの装飾の下に帯状に縫い付けられる。

(2019年6月24日追記)

この記事を投稿してたった2日後に、偶然ネット上で当時の写真を発見しました!なんというタイミング!

本当にレアな写真なので興奮しています。

1957年制定(第13期~第18期)

袖のアルファーおよびパンツの側線の色を青から赤に変更、またエポレット色も黄色から赤に変更される。

さらに上着の袖に赤い飾りカフスが追加される。

第13期から第21期までの大礼服の袖に付く学生隊指揮官章。なおアルファーの装飾の色とカフス以外は第12期も同様。

[Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (1963)より]

1962年制定(第19期~第21期)

パンツの色が白から黒に変更される。上着に変更はないが、赤色のサッシュ(帯)が導入される。

1965年制定(第22期~第31期)

夏季大礼服 (Đại Lễ mùa Hè)

デザインが一新され、肋骨服のようなコード付き短丈上衣と、ブルーグレー色のパンツが導入される。

なお後述の冬季大礼服が制定されたため、冬季以外に着用するものは『夏季大礼服』と規定された。

また学生隊指揮官章は夏季大礼服には佩用されなくなる。

冬季大礼服 (Đại Lễ mùa Đông)

ダラットは高原に位置し気温が低い季節もある為、新たにブルゾン(Blouson)が冬季大礼服として制定される。

なおブルゾンは冬季準礼服・冬季勤務服でも用いられ、冬季大礼服の場合は、エポレットやサッシュなど大礼服用の装飾が付く

また第22期より学生隊指揮官章のデザインが一新される。この学生隊指揮官章はブルゾンまたはジャケット着用時(冬季大礼服・冬季準礼服・冬季勤務服・冬季外出服・夏季外出服)にのみ両襟に佩用される。

[以下、Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Theo Dòng Lịch Sử(2017)より]

第22期のみ使用

第23期以降

新課生(初年生)学生隊用の指揮官章

おまけ:ダラット映像集

第14期(1957-1960年)

1972年撮影(何期生かキャプションは無いが、1972年の時点で新課生という事は第28期生だと思われる)

冒頭の行進シーンで学生が着ている服は冬季勤務服。

第27期卒業式(1974年12月27日)

米国で開催されたダラット卒業生による記念式典(2009年)

行進しているベテランが着ている服は、夏季準礼服。

2018年10月16日

儀仗・首都警備部隊

※2019年11月29日更新

※2022年3月8日更新

※2022年7月15日更新

※2024年6月26日更新

儀仗・首都警備部隊の成り立ち

ベトナム国時代(1948-1955)、ベトナム国長(阮朝皇帝)バオダイおよびフランス要人への儀仗はベトナム国軍の近衛部隊が担っていた。

1955年10月、国民投票によりバオダイが追放され、ゴ・ディン・ジエム首相がベトナム共和国初代総統に就任。サイゴンのノロドン宮殿に総統府(Phủ Tổng Thống)が置かれる。また南ベトナムをフランスから独立させたジエム総統の功績を称え、ノロドン宮殿は「独立宮殿(Dinh Độc Lập)」と呼ばれるようになる。

共和制への移行から2か月後の1955年12月31日、ベトナム国防省はダラット駐屯の第22近衛大隊を改編し、サイゴンにて総統府防備部隊(Lực Lượng Phòng Vệ Phủ Tổng Thống, 以下PVPTT)を発足させる。

1960年1月1日、PVPTTの部隊名が総統府防備群(Liên Đoàn PVPTT)に改称される。この時点ではPVPTTは国防省直属の部隊であり、本部はサイゴン1区の総統府(独立宮殿)に隣接していた。

1961年6月1日、ベトナム共和国軍はサイゴン市およびザーディン省にまたがる首都圏を首都独立区(Biệt Khu Thủ Đô, 以下BKTĐ)に制定し、政府重要施設(総統府除く)を警備する首都独立区部隊(Lực Lượng BKTĐ)が創設される。部隊は第306、307、308、309、310中隊の計5個中隊で構成され、それぞれ国防省本庁舎、首相官邸、総参謀本部、そしてサイゴン・ラジオおよびテレビ局の警備を担った。

1962年5月25日、PVPTTは総統府防備兵団旅団(Lữ Đoàn Liên Binh PVPTT)へと発展・改称される。

1963年11月1日に発生したクーデターでPVPTTは革命軍と交戦。翌11月2日、PVPTTは解散され、BKTĐが総統府の警備も担う事となる。

儀仗・首都警備部隊の制服および部隊章

【近衛大隊: 1948-1955年】

フランスから返還された大南皇帝の金印とサーベルをバオダイ(保大帝)に捧げる近衛兵 [1952年 ダラット]

1. 近衛兵外出服 2. 近衛兵袖章 3. 近衛大隊部隊章およびベレー章

【総統府防備隊(PVPTT): 1955-1963年】

ジエム総統への儀仗を行うPVPTT隊員 [1962年11月18日 サイゴン]

1. PVPTT隊員 2.PVPTT部隊章兼ベレー章 3.PVPTT肩章(将校用)

ベレー色は赤だったとする説もあるが、カラー写真は未確認。袖につける部隊章は存在しない模様。

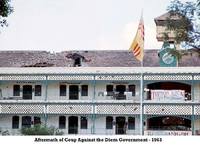

1963年11月革命で革命軍の襲撃を受け損壊したPVPTT本部 [1963年サイゴン]

【首都独立区(BKTĐ)警備中隊: 1961-1965年】

63年11月革命から1年を祝う国慶日パレードで政府首脳に栄誉礼を行うBKTĐ警備中隊らしき部隊[1964年11月1日 サイゴン]

BKTĐ警備中隊と思われる画像はまだ不鮮明なものしか見付けられていません。

BKTĐ部隊章

なお警備中隊が独立した後も、BKTĐのその他の部隊はサイゴン市内の政府関連施設の警備や、式典の際の祝砲などの任務を継続していく。

※1965年以降の儀仗及び衛兵部隊については、『儀仗・首都警備部隊』の訂正』をご覧ください。