2021年11月19日

ジェハ=ホーゼ大将 『ベトナミゼーション』:先住民のインドシナ戦争への参加

※2021年11月20日更新

先日友人から、第一次インドシナ戦争におけるベトナム国軍に関する良いドキュメントはある?と聞かれたので、2000年にフランスで出版された『L'Armée française dans la guerre d'Indochine (1946-1954)』という本を紹介しました。

中でも元フランス陸軍大将フランソワ・ジェハ=ホーゼ氏が寄稿した『ベトナミゼーション』の章は、フランス連合期におけるインドシナ人将兵の全体像を理解するのにうってつけであり、ベトナム戦争に興味を持った人全員にぜひ読んでもらいたい内容です。

ただ、100ドルもするフランス語の本を買って読めと言っても誰も買わないと思いますので、僕が邦訳したものを公開します。引用と呼ぶには長すぎる気もするけど、364ページ中のたった8ページ分だから許して。

訳注1:

この記事における「先住民」とは、フランス人にっとってのインドシナ先住民、つまりベトナム人、カンボジア人、ラオス人、その他少数民族を意味します。

訳注2:

著者はインドシナ先住民に関する事柄に「黄色」という言葉を多用していますが、これは直接的に「黄色人種」を意味するものではなく、黄色は仏領インドシナ旗および歴代ベトナム国旗の事であり、当時のフランス人にとってのインドシナ先住民のイメージカラーを意味していると思われます。(現代では人種を色で例えるのはタブーですが、昔は著者のようなインドシナ人将兵を戦友として敬愛するような人物でも、差別する意図なしに普通に使う言葉でした。)

フランソワ・ジェハ=ホーゼ陸軍大将『ベトナミゼーション』:先住民のインドシナ戦争への参加(1945-1954)

1945年から1954年にかけての先住民のインドシナ戦争への参加は、フランス軍の帰還から始まり、紛争全体を通じて強化された。これは主に政治的目的、そして技術・運用上の目的の二つに沿って進められた。政治的な目的としてはまず第一に、多くのインドシナ人民がベトミン政権を拒否し、フランス連合側を選択していた事が挙げられる。その為、インドシナ半島の独立性が認められると、インドシナ諸国にはフランスだけでなく各国の責任で共産主義との戦い臨む国軍の創設が求められた。技術・運用上の目的としては根本的に、当時インドシナでは現地の風土病問題によってウーホピアン(訳注:ヨーロッパ人=本土フランス人)兵士の不足が深刻化していた為、現地の気候に適応し、環境と文化への知識も持ち合わせ、柔軟に使用するとが出来る現地人兵士を、不足するフランス人兵士の代わりに充てる事でその問題の解決を図ることであった。この極東フランス遠征軍団(CEFEO)の『黄化 (jaunissement)』は、様々な形で長きに渡って続けられたが、その形態は大きく3つのカテゴリーに分類できる。一つめが現地人兵の個人または部隊単位でのフランス軍正規部隊への編入。二つめが様々な支援軍の創設。三つめが現地政府、特にベトナムの国軍創設であった。

CEFEOの『黄化』

正規戦闘部隊への現地人の採用は、遠征部隊の到着から間もなく始まった。マダガスカルを発ちサイゴンに到着した第1極東旅団は、現地で同旅団内に2個アンナン大隊、コーチシナ大隊、カンボジア王国大隊というインドシナ先住民で構成された4つの大隊を創設する事で部隊編成を完了した。ルクレール将軍はこれを、フランス遠征軍団が次第にインドシナ連邦諸国軍に置き換わっていく流れの始まりであったと述べている。1946年末までに、兵力不足の問題は深刻化していた。1946年9月から1948年7月までインドシナに展開していた大規模なCEFEO部隊―第2装甲師団および第3植民地歩兵師団の合同部隊―は、1年後にはインドシナを離れることが予定されていた為である。これは元々、フランス政府は政治的な理由(訳注:独立運動がアフリカに伝播することを恐れていた)からアフリカおよび北アフリカの部隊を極東に送る事をためらっていた為であった。しかしウーホピアンだけでは戦闘による損失および部隊撤収による人員の穴を埋める事が出来ない事はすぐに明らかとなった。その後、CEFEOはいくつかの北アフリカ人およびセネガル人部隊を受け入れると共に、5000名のインドシナ先住民を兵士として募集した。その費用は当時CEFEOに割り振られた予算の10%に登った。この時の先住民の内訳はベトナム人が50%、カンボジア人が25%、モンタニャールが25%であった。各部隊における先住民の割合は部隊兵科によって異なり、例えば輸送部隊では50%まで、装甲騎兵部隊であれば15%までと定められていた。さらに、この時点ではウーホピアンの不足が補われた時点で『黄化(インドシナ先住民の採用)』は停止される予定であった。しかしこれらの対策をもってしても兵力の不足は続き、1948年5月の時点で人員不足の危機は最高潮に達していため、CEFEOは『黄化』を拡大せざるを得なかった。この『黄化』にはいくつかのパターンが存在し、先住民を既存の部隊に割り当てその都度『注入』する場合と、基本単位である大隊をある一つの先住民族で構成し、その監督をウーホピアン将兵が務める場合、あるいは混成大隊を創設する場合とがあった。例えば第43植民地歩兵連隊はアンナン人(訳注:中部ベトナム人)とカンボジア人の大隊が含まれていたが、第5胸甲騎兵戦隊はコーチシナのカンボジア人(訳注:ベトナム南部に住むクメール族)だけを募集していた。当初、外人部隊と北アフリカおよびセネガルから派遣された空挺部隊は人員不足の影響を受けていなかったが、CEFEOの方針により彼らも『黄化』を迫られ、空挺部隊では大隊毎に先住民による中隊(訳注:CIPおよびCIPLE)が創設された。外人部隊では1951年に第13外人准旅団、第3および第5外人歩兵連隊内に混成大隊が創設され、1952年には計17個の外人歩兵大隊のうち11個大隊が『黄色く』なった。さらにこのシステムでは、先住民将兵を将来インドシナ諸国の国軍の幹部となる人材として訓練する事によって国軍創設の準備を進め、最終的に練度の低いウーホピアン部隊を撤収させて戦争の遂行をインドシナ諸国軍に移譲する事も意図されていた。また正規部隊における先住民の人数も無視できない規模となっており、1949年以降その人数はウーホピアンと同等であり、1952年には先住民の割合がウーホピアンを追い越すまでに至った。

支援軍

紛争初期にはすでに、正規部隊と並行して先住民による『パルチザン (partisans)』が誕生していた。彼らは『フランス軍の侍従 (à la suite de l'armée française)』と呼ばれた最初の先住民民兵部隊であり、当初は軍ではなくフランス海外領土予算で運営されていた。その予算はすぐに使い果たしてしまったが、インドシナ平定の過程において、フランス側が制圧した地域の支配の維持および敵通信網の監視において彼ら民兵が果たす役割は非常に大きく、予算はすぐに追加された。またベトミン軍の能力向上に伴い、民兵にも高い練度、かつ多様性が求められるようになり、特にGM (Groupements Mobile=機動群)創設のためににその能力向上の必要性が高まっていった。このように先住民民兵組織は大きく発展を続け、1946年以来使われていた『パルチザン』という名称は次第に『支援軍 (forces supplétives)』へと置き換わっていた。当初支援部隊は主に拠点および街道沿いの監視塔防衛の任に充てられていた。しかしフランス軍指揮官たちは徐々にゲリラ戦における先住民兵士の有用性を認識し、彼らを機動介入部隊 (éléments mobiles d'intervention)として正規部隊に加えるようになっていった。これは特に南ベトナムで行われていたが、1950年および1951年にトンキンにおいて正規部隊への大規模な徴兵が行われてからは、ベトナム全土で多かれ少なかれ支援軍が正規部隊の作戦に関与しており、支援軍の参加しない作戦は存在しなくなっていた。このように『支援 (supplétif)』という名称は、実態とは異なる不釣り合いな名称であった。覚えている範囲でも以下の部隊が存在していた。・支援中隊:通常は非戦闘部隊・介入コマンド:優れた将兵及び装備で構成された戦闘部隊・プランテーション中隊および鉱山中隊:農園や鉱山経営者が所有する民兵だが、軍によって武装・監督されている警備部隊・鉄道警備隊:FOM (フランス海外軍)の予算で運営される鉄道網警備部隊・各宗教団体:北ベトナムではカトリック民兵、南ベトナムではレロイ『大佐』のキリスト教防衛機動部隊、カオダイ志願旅団、ホアハオ中隊(無論地方の民兵組織や村落の自警団などの『民間人』も含む)

支援部隊の特徴とは何か?まず経済的な面で、彼らは通常先住民やウーホピアンで構成された正規部隊よりも低予算で運営されていた。1950年当時、兵士への給料は正規部隊の先住民兵士が410ピアストル、ウーホピアンは586ピアストルだったのに対し、支援部隊は250ピアストルであった。さらに装備と被服も簡易なものであり、1952年に南ベトナムの支援部隊が支給されていたのは官給品のパンツ、シャツ、ブッシュハット、ナイフのみであり、したがって支援という名称はほとんど『虚偽』であった。隊員への待遇も粗末で、彼らは日雇い労働者として働いており、予告なく解雇される可能性があった。ただし実際には最低6か月間の雇用と、解雇8日前の事前通知期間があった。また活動の面では、これらの部隊は各々の村落から離れる事の無い地域の軍隊であった。その為彼らが有効性を発揮するのは特定の目的のための短期間の作戦だけであり、作戦を延長するとその効果は急激に失われた。ただしコマンド部隊に関しては特別に言及する必要がある。一般的に、機動介入部隊の一部はベトナムの領土側端の不安定な地域に駐屯しており、熟練した志願者で構成されていた。これらの基地のコマンドは待ち伏せ攻撃や集積物資の破壊、小規模なベトミン部隊への攻撃、および情報収集を行った。またフランス人将校の不足から、これらコマンド部隊の指揮は徐々に先住民将兵に委ねられるようになり、複数のコマンドを統括するグループの指揮官をフランス軍上級将校が務めた。1953年には、南ベトナムに駐屯するフランス軍またはベトナム軍に所属する90個のコマンド部隊の内、68個部隊が先住民(ベトナム人またはカンボジア人)将校によって、残りの22個部隊(加えて12個コマンド・グループも)がフランス人将校によって指揮されてた。(訳注:過去記事『CEFEO空挺部隊』参照)

ベトナム国軍

1948年6月のハロン湾会談において、フランス連合の枠組み内においてベトナムが原則的に独立した事が確認された後、ベトナム政府は真の国軍の創設を要求した。彼らはそれを政治戦略の道具として活用するつもりであった。当時ベトナム政府の指揮権が及ぶ唯一の武装組織は支援軍のみであったが、それでは現実的に、国家の独立のためにも、またベトミン軍との戦いにもまったく役不足である事は明らかだった。上記の合意が1949年中にパリで署名された後、1949年12月30日に締結されたフランス・ベトナム軍事条約がベトナム国軍の事実上の出発点となった。その中で将来の組織の基礎として、以下の原則が定められた。・フランスの援助の下、ベトナム人が指揮監督する事。・ベトナム人将校および下士官の訓練に必要な設備・教官をフランス軍が提供する事。・予算の40%をベトナム政府が拠出する事。・国家単位の指揮権はフランスが有する事。

この時点でフランス軍正規部隊には4個のベトナム人大隊が存在していた。1950年には国軍の創設を進めるフランス・ベトナム常設軍事委員会の設置およびベトナム国軍幹部の選出が行われた。CEFEO新司令官ド・ラトル将軍がインドシナに着任した時点で国軍創設の最初のプロセスが進行中でだったが、ド・ラトル将軍はこれをさらに加速させ、ベトナム人正規部隊として3個の軽師団を新設し、兵力は十数個大隊分に拡大した。これはド・ラトル将軍の独断で進められたが、バオダイのベトナム政府およびフランス政府のどちらも国軍創設の加速を望んでいた。しかし1951年7月、『ホアイジョン(Roi Jean)』として有名なシャッセループ=ルバット高校における演説*の直後に、フランスは皇帝バオダイから国軍の動員令の権限を剥奪しており、独立は幻想にすぎなかった。(※訳注:1951年7月11日、CEFEO司令官ド・ラトル将軍はサイゴンのシャッセループ=ルバット高校においてエリート層のベトナム人青年たちを前に演説を行い、「君たちがベトナムを救うのだ」と、ベトナム国政府への支持と国軍への参加を訴えた。)

同年末、ベトナム人部隊として初の空挺大隊が編成された(訳注:『ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち』参照)。この時点でベトナム人部隊は他に歩兵大隊40個、偵察(機甲)部隊3個、砲兵中隊2個、河川部隊6個が存在していた。これらの部隊はCEFEOの先住民部隊から兵員と装備を異動する事で創設された。(例として第4植民地歩兵連隊第1大隊は第19ベトナム大隊へ、第5胸甲騎兵戦隊第5中隊は第4ベトナム偵察戦隊へと改編された)1952年3月、これまでフランス軍内で功績を上げてきたヒン将軍がベトナム国軍の参謀長に任命され、国軍は新たな一歩を踏み出した。またベトナム国に対しては1952年から1953年にかけて、領土を4つの軍管区(第1:南部、第2:中部、第3:北部、第4:高原)に分割する大規模な改革が行われた。その中で南ベトナムの西部全域、中部のファンラン地方、北部のブイチュー地方にある複数の省がベトナム国政府の完全な施政下へと移譲された。各軍管区にはその地域を掌握し介入部隊(コマンド)の活動を支援する事を任務とする国軍部隊、軽大隊(TDKQ)が配置された。1953年2月にはベトナム人GMの指揮権がベトナム人将校に初めて与えられ、後に国軍の指揮下にあるGMの数は1から5部隊に拡大した。1954年初頭までにベトナム国軍は急激に規模を拡大し、その兵力は支援軍5万人を含む27万人に達していた。正規部隊の人数は各軍管区によって偏りがあり、南部は11万人、北部は8万3千人、中部は3万2千人、高原は4万5千人であった。地上部隊の内訳は6個の師団、4個の空挺大隊を含む50個の歩兵大隊、70個の軽大隊、そして1個機甲偵察連隊などであった。航空部隊(陸軍に付属)はモラーヌ500観測機の観測飛行隊が2部隊、加えて火力支援飛行隊と連絡飛行隊を保有していた。海軍は約10個の『ディナッサー(訳注:水上強襲部隊)』と掃海艇3隻、哨戒艇1隻、上陸舟艇1隻から成っていた。加えて士官学校が3校と、下士官の為の地方学校が複数存在した。

総評

司令官や歴史家による先住民正規部隊への評価は、批評を行う個人や考慮される期間、部隊の種類によって大きく異なる。したがって一般的な評価を下すのは困難であるが、各部隊の戦術的価値については、戦闘および指揮レベル、人的条件、装備・武装の質、指導・訓練の程度といった基準によって判定できる。最初の戦闘および指揮レベルに関しては、(訳注:部隊各々の状況によるため一般論として)言及する事は出来ない。人的条件に関しては、部隊が活動する地域を地元とする先住民を登用した場合の効果は大きかったことが経験的に知られており、これは特に支援軍において顕著であった。例えば仏教徒が多数を占めるインドシナ徒歩大隊がホアビン省の担当を引き継いだ際は、現地のカトリック司教は難色を示したが、その地域に住むムオン族からは大いに歓迎された。しかし一方で、その運用形態には慎重さが求められた。ホアビン省のインドシナ徒歩大隊も、彼らは防御よりも攻撃に優れた部隊であったのにも関わらず、単なる工兵・土木作業員として扱われている事に兵士たちが憤慨し、任務を放棄するという事態も発生していた。装備・武装の質は将兵の士気に影響を及ぼすものであった。CEFEOは通算でおよそ30種の小銃と15種の機関銃を装備していたが、ベトナム国軍は幸いこれらの装備には恵まれていた。最後の指導・訓練に関しては、特に射撃に関してはその練度は往々にして低く、また新兵教育の時点で訓練内容に基本的な内容が欠けている事があった。遠征軍団内に組織された先住民正規部隊およびフランス軍に依存する支援軍に関して言えば、フランス人と先住民との間で考え方や 生活様式の違いから少なからずトラブルがあったにせよ、その関係は結果的には肯定できるものであった。ただし部隊によってその評価は異なるものであり、例えば第1外人空挺大隊では先住民の中隊は他の外国人中隊よりも高く評価されており、第5胸甲騎兵戦隊ではカンボジア人とフランス人は互いを同志と見なし一致団結して戦った。一方、第5外人歩兵連隊の連隊長は、先住民兵士は平凡な戦闘員であったと感想を述べている。またベトナム国軍に対する評価はさらに複雑であり、同じ地域や作戦に従事したフランス軍部隊と比べ、ベトナム国軍への評価は過敏になりがちであった。その第一の原因は、ベトナム国軍の規模拡大があまりに早急に行われた事にあった。部隊は編成から間もなく、結束が十分に固まっていない状態で前線に投入されていた。これは特にトンキンで活動する軽大隊で顕著であり、フランス軍指揮官にとっては懸念材料であった。同様に、フランス軍当局者からの指摘があったのにもかかわらず、全ての地域でベトナム側への業務移転があまりに性急に行われていた。ベトナム国軍が抱えていた問題は、多くの場合、技術面よりも組織としてのモラルにあった。多くのベトナム人将兵が、より上位の指揮官に昇進させると、守れもしない口約束を頻繁にされていた。これはベトナム人司令官たちの性格の問題であった。ただしCEFEOから異動してきた幹部や現場で経験を積んできた将兵の能力については、概ね満足のいくものであった。またダラットやトゥドゥックなどの士官学校に進んだ者の中にはまた違った問題もあった。北ベトナム方面軍司令官リナレス将軍は、主に都市部出身の士官候補生の中には軍人ではなく公務員になるための一般教育や、より自由な職業に就く為の訓練を受けるばかりで、軍人として戦闘を指揮する事に興味を持っていない者も多かったと報告している。1953年末に参謀総長に提出された覚書によると、トンキンで勤務している全ベトナム人将校の内、フランス側が『許容』し戦闘指揮を任されていた者はわずが31%であり、32%が『可』、残る37%が『不適当』と評価されていた。結論として、当時のベトナム国軍はあまりに性急に組織された若い組織であった事、またその時々によって状態は異なる事を我々は忘れてはならない。ほとんどの場合、評価の高い将校や献身的な先住民兵士たちは、自らの使命を信じ、非常に高い意識を持ち、そしてしばしばベトミンとして尋問される容疑者たちに対しても深い慈悲を示していた。私個人的としては、私が指揮したベトナム人およびカンボジア人将兵たちの勇気無しに、今日私はここにいないであろう。

引用:L'Armée française dans la guerre d'Indochine (1946-1954) P.137-P.145

他にもベトナム国軍に関する本では、Vincent Baillaud著FORCES ARMÉES VIETNAMIENNES (2013)にベトナム国軍の部隊章多数および大隊ごとの戦史概要が載っています。

僕はこの本をレロイ書店さんで買ったけど、もう絶版みたいですね。

しかしヨーロッパって、こういう売れそうにない同人誌みたいな研究本も、部数は少ないもののちゃんと出版社から発売されるんだから羨ましいですね。

※2021年11月22日追記

内容的には最強なこちらの本を紹介するのを忘れていました。

1972年にベトナムで出版された書籍『Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Trong Giai Đoạn Hình Thành 1946-1955 (創成期のベトナム共和国軍 1946-1955年)』です。

もう権利者はおろか著作権法を定めた国家自体が存在しないため、現在は米国カリフォルニア州オレンジ郡の図書館がネットで公開しています。

全編ベトナム語なので僕もまだごく一部しか読めていませんが、第一インドシナ戦争から終戦後の再編まで、詳細に記録されています。これ以上ない第一級の資料ですので、お好きな方は是非ご覧ください。

2021年11月11日

グリースガンいぢり その4:完成

ようやく最後の工程である塗装に入ります。

この機会に、トイガンの塗装についてインターネットで他の人の作例を検索してみたところ、下地に染めQのミッチャクロンマルチ、塗料にインディのパーカーシールを使っている方が多かったので、僕も真似して、これらの塗料を初めて使ってみました。

僕はかなりせっかちな性格なので、ぱっぱと大雑把に塗り進めたのですが、それでも評判に違わぬ仕上がりとなりました!こりゃすごい!

ビフォーアフター

塗料のおかげでだいぶ雰囲気が良くなりました。

表面は磨いていませんが、使っているうちに自然に擦れや傷ができるでしょうから、これにて完成とします。

お疲れさまでした。

おまけ

去年オークションで入手した個人製作・フルスクラッチのMAT-49電動ガンの塗装がだいぶ剥げてきたので、ついでにこちらもパーカーシールで再塗装しました。

過去にはガレージガンワークスから、かの有名なソシミ電動ユニット入りMAT-49が発売されていましたが、僕がフランス装備に興味を持ったのはつい最近のことなので、その時には既にガレージガンワークス製は入手困難となっていました。

なのでジャンク品でもいいからどこかにMAT-49が転がってないものかと何年も探していたところ、こちらのフルスクラッチMAT-49に出会うことができました。なんと中にはマルイ電動スコーピオンSMGのユニットが仕込んであります。言わずもがな射撃性能は段違い。

さらに最近は別の人(チェコ人らしい)が設計した、マルイVer.3メカボックスが組み込み可能なMAT-49の3D出力用データもダウンロード販売されているようですね。

ただ、これくらい各パーツのサイズが大きいと3D出力する価格もけっこう高く、またせめてストックだけは金属製じゃないと強度的に不安ですが、金属を3D出力するのは不可能ではないにせよかなり値段が張る加工なので、まだ二の足を踏んでいます。

いつかネタ切れになった外国のエアソフトメーカーやデニックスが、何かの間違いでMAT-49を作ってしまうことを願って止みませんが、それまでは手持ちのこの銃を大事に使わせていただきます。

2021年03月24日

ディエンビエンフーお散歩会

ようやく春の陽気となってきたので、先日友人たちと、今年最初のリエナクトメント/撮影会を行いました。

しかしベアトリスに向けて、1時間ほど歩いたところでトラブル発生。

まだ野外で1回しか使っていないイタリア軍ブーツ(仏軍TAP50ブーツの代用)を履いていたせいで、足が靴擦れになっちゃいました。

最終的に踵の皮が2センチほどベロッと剥がれる事態に。もう痛くて歩けません。

こうして僕は歩兵としてあるまじき失態を演じ、一人落伍してビジャール少佐の待つ指揮所に引き返したのでした(泣)

今回の設定は1954年3月、ベトナム国ライチャウ省ディエンビエンフー。

1953年末の『キャスター作戦』以来、ディエンビエンフー一帯はフランス連合軍の一大拠点として強化されていた。

それから3ヶ月が経ったある日、ディエンビエンフー郊外の前哨陣地ベアトリスがベトミン軍による攻撃を受ける。

これを受け、植民地軍空挺部隊の一隊に、ベアトリスへの増援として出撃命令が下る。

それが後に『ディエンビエンフーの戦い』と呼ばれる、2か月間におよぶ死闘の始まりであると知る由もなく・・・。

という訳で、今回の我が隊の任務はベアトリス(と設定した地点)に機関銃と弾薬を届ける事とし、M1919A4機関銃とM2三脚架1セット、そして持てる限りのM1弾薬箱(一部ダミーカート満載)を分担して運搬します。機関銃と三脚架はレプリカとは言え、なかなかの重さでした。

まだ野外で1回しか使っていないイタリア軍ブーツ(仏軍TAP50ブーツの代用)を履いていたせいで、足が靴擦れになっちゃいました。

最終的に踵の皮が2センチほどベロッと剥がれる事態に。もう痛くて歩けません。

こうして僕は歩兵としてあるまじき失態を演じ、一人落伍してビジャール少佐の待つ指揮所に引き返したのでした(泣)

その後、他のメンバー達が数時間におよぶ行軍を終え帰ってきたので、あらためてやらせ撮影会をしたのですが・・・

僕の足はこのありさま

撮影:たまさん

2020年11月14日

11月の教練会および撮影会

①第2回ヴァンキェップ訓練センター教練会

第1回から1年半も間が空いてしまいましたが、第2回教練会を開催しました。設定は前回と同じく1970年頃のベトナム共和国軍ヴァンキェップ訓練センターにおける地方軍新兵教育です。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

②ベトナム陸軍空挺師団(1969~1971年頃)

7月に行った動画撮影会に引き続き空挺師団で集まりました。ただし前回はマウタン(テト攻勢)中の1968年という設定でしたが、今回はそれより少し後の1969~1971年頃を想定しているので、パステルリーフ(レンジャー・エアボーン)迷彩服や、M1967個人装備も織り交ぜています。

③ベトナム陸軍歩兵およびバオアン(1951-1953年頃)

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

なお、この他にもトゥドゥック歩兵学校の士官候補生という設定でも写真を撮ったのですが、後日、ベテランの方々から考証間違いを指摘(というか陰口)されたので、今回の写真はお蔵入りとします。

他人の粗探しをしては悪辣な言葉を放ち悦に入る小人が多ければ多いほど、我々は都度それを修整し、より完璧に近づいていく。他人を嘲笑う事で自分の惨めな人生を慰め、もうすぐやって来る死という現実から目をそらす哀れな老人たちに感謝しよう。

2020年09月26日

染物教室

去年、仏軍コマンド・ノーヴィトナムの軍装として使うため、黒色に染め直そうと思って紺染めのTTA47パンツを買ったのですが、僕はまだ布を染色した経験が無く、失敗したら嫌だなと二の足を踏んでるうちに1年も経ってしまいました。

その間、パンツ以外の軍装はあらかた揃える事ができたので、最後に残ったパンツを仕上げるべく、染物の得意な友人に、染め方を教えてもらう事になしました。そして彼の家で染物教室開始。

①パンツを水に漬け込んで

②バケツにお湯をはり、染め粉(ダイロン マルチ)とお塩少々

③パンツを染め液に投入し、時々揉みながら漬け込む

④漬け置き終わったら水ですすぐ

ビフォーアフター

右が染めた後

写真では分かりづらいですが、肉眼で見ると確かに黒くなっています。でも日光の下では、まだ元の紺色の青みが強いですね。

後になって知ったのですが、ダイロン1パック(5.8g)で染められる布の重量はおよそ250gだそうです。元々布が暗い色だったので、染め粉は少ない量で済むだろうと思っていましたが、やはり1kgはあるであろう厚手コットン製のパンツを染めるには、1パックでは不十分だったようです。

しかし友人のお陰で基本的な染め方は分かったので、今度は自分で、ちゃんと黒くなるまで染めようと思います。染色をマスターすれば軍装改造の幅はずっと広がるので、もう恐れることなく色々チャレンジしていきたいです。

おまけ

先日、名古屋に遠征して、ラーメン荘 歴史を刻め新栄店で食べてきました。

うまかったぁ!50分も列んだ甲斐がありました。

2020年05月30日

SOME SUNNY DAY その2

続いてここ数年の目標だった、1950年代前半のフランス連合軍ベトナム人空挺部隊(CIPおよびBPVN)

特注でMAS36 CR39のモデルガンを作ってしまった友人の熱意に脱帽です。(最初は「インドシナはやらない」とか言ってたくせに笑)

またEO改修ヘルメッやフロッグスキン迷彩シャッポー(ブッシュハット)、MAT49サブマシンガン、TAP50ピストルベルトなど、なかなか手に入らないアイテムの数々を製作して下さった先輩・職人の方々に心から感謝します。

お陰様で個人装備に限って言えば、本家フランスのリエナクターにも負けないくらい揃ってきました。

おまけ

実はこの写真、落下傘だけじゃなく、銃も合成。リエナクト中の歩きスマホに注意しましょう。

2020年05月13日

仮置き

注文していたレプリカ徽章類が到着しました。

しかしまだそろっていないインシグニアがあったり、被服自体を改造しなけばならない物もあるため完成はまだ先になりますが、とりあえず今持っているインシグニアを仮置きして、やる気を盛り上げていきます。

ベトナム空軍第23戦術航空団第518駆逐飛行隊 A-1攻撃機パイロット

フライトスーツは現行のヒューストン製K-2B風カバーオールを使用。この服は値段が安いのは良いのですが、ジッパーがプラスチック製な事と、特に下半身の作りに難があるので、これから行う服の改修が大変そうです。

ラオス王国陸軍第2軍管区第21機動群(モン族空挺コマンド)兵卒 勤務服

最低限の徽章は揃ったので、このまま着てしまっても大丈夫なのですが、あとは階級章であったり名札であったり、小物を自作していく事になると思います。

フランス陸軍外人部隊CIPLE(外人部隊空挺インドシナ中隊)兵卒 ベレー帽

第1次インドシナ戦争中、フランス外人部隊の二つの空挺大隊内に編成されたCIP(ベトナム人中隊)専用のベレー帽のレプリカです。

安かったので買いましたが、サイズ表記58cmなのに、実際に被ってみる60cmくらいあってブカブカ。毎度のことだけど、作る方もいい加減だけど、売る方もいい加減だよなぁ。それにサイズ調整のリボンも付いていないので、これから自分で改造してカッコ良くします。

おまけ

去年、大型台風が来たとき、職場に泊まり込みで災害に備える事となったので、防災服と言い張ってオレンジ色のK-2Bを着て台風襲来に備えました。実際やった事と言えば、強風と停電、さらには地震に怯えながらテレビ見てただけですけどね。幸い自分の周りでは、本当に災害対応に出向くような事態は発生せず、僕はただの変人で終わったので良かったです。

2020年05月09日

ステホ10

※2022年7月1日更新

でもその前に、まず何を作っているのかという前提の説明。

ベトナム空挺大隊(バオアン)とベレー章

ベトナム陸軍空挺部隊の歴史は、サイゴンを首都とするコーチシナ自治共和国の治安維持部隊であるコーチシナ共和国衛兵隊(フランス軍の下部組織)内に、1947年に組織されたEPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)に遡ります。翌1948年、バオダイ(保大帝)を国長とするベトナム国の成立に伴い、EPGRCはEPGVNS (南ベトナム衛兵隊空挺戦隊)へと改名され、ベトナム国政府の直轄地域であるベトナム南部で発展していきました。

一方、ベトナム北部は形式上ベトナム国の領土ではあるものの、中国・ラオス国境に面しておりベトミンの活動が活発な地域であったため、その掃討作戦および施政はベトナム国政府・ベトナム国軍ではなく、フランス軍(極東フランス遠征軍団)北ベトナム方面軍が引き続き担っていました。しかしこの時期、フランス人兵士の人員不足やベトナマイゼーション(ベトナム国政府への権限移譲計画)に伴い、北ベトナムでもベトナム人部隊の需要が高まったため、北ベトナム方面軍は1950年に、北ベトナムで最初のベトナム国軍空挺部隊であるトンキンEP(空挺戦隊)を創設します。

そして翌1951年、このトンキンEPはベトナム陸軍で最初の空挺大隊である第1ベトナム空挺大隊(ベトナム陸軍第1空挺大隊)へと改称・発展しました。第1空挺大隊の指揮官はトンキンEP隊長であったグエン・カイン大尉、副隊長ド・カオ・チ中尉が引き続き務め、この重大な役割を背負った両名は、その後20年近くに渡ってベトナム戦争の歴史に大きく関わる事となります。

▲国長バオダイの表彰を受ける第1空挺大隊と副大隊長ド・カオ・チ(敬礼をしている人物) [1952年サイゴン]

チは後にベトナム共和国軍中将(死後大将に特進)・第3軍団司令官として、1970年のカンボジア進攻作戦を大成功させるなどし、ベトナム戦争で最も優秀な指揮官の一人と評価されています。その為、チ中将は1971年のラムソン719作戦の際に乗機のヘリが撃墜され戦死しましたが、これは「ベトナムからの撤退を決定したアメリカが、南ベトナムから優秀な司令官を排除する事で戦争終結(南ベトナム敗戦)を早めるために、CIAがチ将軍を暗殺したもの」という陰謀説が、いまだにベトナム人の間で実しやかに語られています。

また、この第1空挺大隊発足後も、ベトナム国軍にはフランス軍CIP(空挺インドシナ中隊)を編入・再編したベトナム空挺大隊が続々と編成され、1954年の第1次インドシナ戦争終結までに計5個の空挺大隊が組織されました。またベトナム国軍のモットーが「Bảo quốc An Dân (保国安民、略してBảo An:バオアン)」であった事から、これらベトナム空挺大隊はフランス人将兵から「Bawouan(バオアン)」と呼ばれ、ベトミン軍との戦争が激化した戦争末期に、次々と激戦地に投入されていきました。

▲第1次インドシナ戦争期の5つのベトナム空挺大隊(バオアン)と部隊章

さて、ここからが本題。これらベトナム空挺大隊では、フランス軍空挺部隊と同じくアマランス(赤)色のベレー帽が着用されました。またベレー章についても、フランス軍CIPが基となった第3, 5, 6, 7空挺大隊については、CIP時代から引き続き、フランス軍空挺部隊のベレー章(天使の翼)が用いられました。

しかし第1空挺大隊だけは、トンキンEPという他の大隊とは異なる出自であったため、フランス軍とは異なる独自のベレー帽が採用されました。そのデザインは隊旗と共通の、パラシュートに星、翼、そしてベトナム国旗がデザインされた物でした。

そして第1次インドシナ戦争終結後の1955年、南ベトナムに撤退した各空挺大隊を統合・再編したベトナム共和国軍空挺群(指揮官ド・カオ・チ)が発足すると、この第1空挺大隊ベレー章のデザインは空挺群共通のベレー章として採用されます。(同時にフランス式ベレー章は廃止されたものの、その「天使の翼」のデザインは新たにベトナム軍空挺部隊の職種徽章として継承されます) これ以降、この第1空挺大隊式ベレー章は、1975年までベトナム軍の最精鋭部隊たる空挺部隊(および特殊工作機関NKT)の象徴として長きに渡って愛用されていきます。

▲ベトナム軍空挺部隊で用いられた三種のベレー章

国軍時代と共和国軍時代ではデザインは同一ですが、国軍時代はピンで留めるバッジ式で、共和国軍時代からはベレー帽に直接縫い付けとなります。

▲バッジ式のベレー章を着用する第1空挺大隊第3中隊の将兵 [1952年ハノイ]

この時期、ベトナム空挺大隊はフランス軍からベトナム国軍に編入されたばかりであったため、将校のほとんどはベトナム国軍に出向という形で、引き続きフランス人が務めていました。

第1空挺大隊ベレー章作成

ここからようやく工作のお話です。

今回ベースとするレプリカのベレー章。(ベトナム製?)

1960年代以降は糸刺繍も多く見られますが、50年代はモール刺繍が主だと思うので、ちゃんとしたモール刺繍のレプリカを用意しました。

これに裏地の布を縫い付け、さらにベレーに取り付けるためのピンを取り付けます。

しかしベレー章用のピンは単体ではなかなか手に入りづらいので、自分で作る事にしました。

今回は初めての試みなので、試しに手芸ショップで売っていた真鍮製のピアスを使ってみました。

これをベレー章のピンっぽく曲げていきます。

なんとか形になりました。

でもやってるうちに、こんなにいろいろ曲げるなら、別にピアスとして売っている物じゃなくて、ただの細い真鍮線を買ってくれば十分だなと思いました。

そしてこのピンを縫い付けてベレー章が完成。

▲見本とした実物(コレクター所蔵品)

▲今回の僕の自作品

まるっきり同じとは行きませんが、ぱっと見悪くないと自分では思っています。

(翼の形は当時から個体差があるので、多少形が違くても間違いではありません)

第1空挺大隊セット完成!!服はTTA47"一般型"戦闘服です。

この時代、インシグニアはバッジが主で、服に縫い付ける物は少ないので、同じ服や帽子で色々な設定ができるのはお得ですね!

また靴は、1950年代のフランス連合軍空挺部隊の代表的なジャンプブーツであるTAP50(写真右)の代用品として諸先輩方にお勧めされた、イタリア軍のブーツ(写真左)を使うつもりです。

よく見ると踵にカップが無かったりホール数が違ったりするのですが、実物のTAP50はほぼ入手不可能な激レア品なので、安価で手に入り、実際に履いて使える代用品としては申し分ないですね。

2020年05月03日

ステホ6

朝起きて、さっそく昨日失敗した部隊章のホックを付け直し。

文字通り、朝飯前に済ませました。

右袖にも糸ループを作り

DBCCP(空挺コマンド植民地準旅団)部隊章、装着完了!

こうしてようやく念願の、フランス植民地軍CIP(空挺インドシナ中隊)仕様のブルゾン制服=モデル44/46外出服(Tenue de sortie modèle 1944 modifié 1946)が出来上がりました!

設定は、1949年頃の極東フランス遠征軍団 空挺コマンド植民地準旅団 第1空挺コマンド植民地大隊 第1空挺インドシナ中隊の曹長(Adjudant)です。

▲パレードでモデル44/46外出服を着用するCIPのベトナム人兵士(大隊・中隊不明)

なおCIPには公式に、こちらの部隊章が制定されていたそうですが、僕はいまだにその使用例を見たことがありません。

当時の写真を見る限り、CIP隊員が右胸ポケットに佩用している部隊章は、そのCIPが所属する大隊のものであるため、僕もこの服にはCIPではなく、1er CIPの親部隊である1er BCCP(第1空挺コマンド植民地大隊)の部隊章を付けています。

▲CIP隊員が佩用している部隊章の例

手前のCIP隊員が右胸ポケットに着けているのは、CIPではなく、親部隊の6e BCCP / 6e BPCの部隊章です。

つまり、被服・徽章類はフランス人でもベトナム人でも全く同じでした。

また、このモデル44/46外出服は陸軍・植民地軍共通の被服でしたが、植民地軍の場合は錨のシンボルがデザインされた植民地軍専用のボタンが付くのが公式な仕様のようです。

しかしコレクターが公開している実物の植民地軍外出服の写真を調べてみると、陸軍と同じ刻印無しの金ボタンを使っている例もかなり多いので、僕も陸軍式ボタンのままにしておきます。

2020年05月03日

ステホ5

今日からまた、何の予定も無い連休に突入。

なので、これまた数年に渡ってほったらかしてきたフランス軍モデル44/46外出服を仕上げてしまいます。

フランス軍趣味の先輩に作って頂いた袖章の裏面。

洗濯する際に外せるよう、ホックで脱着式になっています。

ホックを取り付けるため、服側には糸ループを作成。

植民地軍袖章を取り付け完了!!

残すは右袖のみ!と思ったら・・・

こちらは自分でホックを取り付けたんですが、袖に取り付ける段階になって、あろうことかホックの向きを逆さ(外向き)に付けていた事に気付きました。

なんで最後まで気付かなかったんだよ~。俺はアホだ。全部外して縫い直しです。

という訳で、また明日。

2020年03月02日

TL-122フラッシュライトと代用品

※米国製の各種アングルヘッドフラッシュライトについてはSPECIAL WARFARE NETさんで詳しく解説されているのでリンクさせて頂きました。

TL-122シリーズ

第二次大戦の戦火で本土が荒廃したフランスは第二次大戦終結後、米英軍からの供与、および敗戦したドイツ軍から接収した装備によって軍の再建を進めました。

その中で、フラッシュライトについては米軍から供与されたTL-122シリーズ(主に大戦中に生産されて余剰となったTL-122-Bと思われる)を大量に導入し、第一次インドシナ戦争やアルジェリア戦争で使用していきました。

また第一次インドシナ戦争中にフランス連合軍の一部として発足した各種インドシナ人部隊やベトナム国軍も、フランス軍の装備品であるTL-122シリーズを使用しました。

▲TL-122-Bを身に着けるフランス植民地軍GCMAモン族部隊 [1953年ラオス]

写真:ゲッティ イメージズ

その後1960年代に入ると、アメリカからベトナムへの軍事支援が本格化し、(1944年に設計され主に第二次大戦後に生産された)TL-122-Dも直接ベトナム軍へと供与されていきます。

しかしTL-122-DとMX911/Uは外見が非常に似ており、当時の写真からそれを見分けるのはちょっと難しいのです。

違いと言えば、MX911/Uは下部にスイベルリングを追加され、長さが数ミリメートル長くなっているくらいなので、よほどアップで撮られた鮮明な写真じゃないとなかなか見分けがつきません。

▲TL-122-DあるいはMX911/Uを身に着けるベトナム陸軍第34レンジャー大隊 [1966年ベトナム・ロンアン省]

下部のスペアフィルターコンテナの長さ的にTL-122-Dのような気がしますが、いまいち自信がありません。

TL-122-Dの代用品

今回は僕が1960年代のベトナム軍コスプレで、TL-122-Dアングルヘッドフラッシュライトの代用品として使っているフランス軍の『Lampe coudée TL122D Fr』をご紹介します。

このTL122D Frはその名の通り、米軍のTL-122-Dをフランスがライセンス生産したものです。刻印以外は米国製のTL-122-Dとほぼ同じものです。

しかしオリジナルのTL-122-Dの生産開始が1944年であるのにも関わらず、フランスでTL122D Frの生産が始まったのは意外と遅く、少なくとも1960年代より後のようです。

それくらい、あえて新規で生産するまでもなく、大戦中・終戦直後に製造された米国製TL-122シリーズはフランス軍に大量に供与されたという事でしょうか。

つまりTL122D Frは第一次インドシナ戦争期にはまだ存在しておらず、またベトナムは1955年にフランス連合を脱退し、それ以降フランスから装備を調達していないため、ベトナム戦争でも使われていません。

しかし形状は米国製TL-122-Dとほぼ同一であるため、1960年代のベトナム軍コスプレでTL-122-Dの代用として使うにはうってつけなのです。もちろん1940年代後半~1960年代の米軍やフランス軍用代用品として使えます。

そして何より値段が安い!新品でも2,000円以下で売ってます。

ベトナム軍は米軍ほどフラッシュライトを個人装備に装着している例は多くは無いので、コスプレ的にマストという訳ではないですが、泊りのイベントに行ったら夜は何かしら明かりが必要になるので実用上も役に立つという点を加味すれば、買っておいて損は無いアイテムだと思います。

2020年02月17日

ベトナム国軍プチ撮影会&前橋

先日、埼玉県某所に僕らの撮影会で使えそうな場所があると聞き、現地にロケハンに行ってきました。

しかし僕の家からは結構遠い場所なので、ただ行くだけでは交通費がもったいない。

という訳で、友人を誘って二人でプチ撮影会をしてきました。

設定は1953年頃のフランス連合軍ベトナム大隊=ベトナム国軍陸軍(歩兵)大隊です。

ベトナムは言うまでもなく熱帯気候地域であり、僕も寒いのが苦手なため、今までベトナム戦争撮影会を冬場にやるという事は(ラオス山岳地帯が戦場となったラムソン719作戦を除き)、あまり考えていませんでした。

しかし第一次インドシナ戦争の頃は、冬季は気温が10℃以下にまで下がるベトナム北西部~ラオスの山岳地帯も激戦地だったので、その地域に限って言えば、実は気温は日本の関東以南の冬と大差ありません。

実際、セーターやブルゾン(アイクジャケット)、キルティングベストなどの防寒着を着ている写真も多く残っているので、フランス連合期の軍装に手を出した以上、もはや気温を言い訳にして冬をお休み期間にする訳にはいかなくなってしまいました。

またそういった当時物の防寒着を用意しなくとも、幸い当時のベトナム兵は1960年代後半以降のように戦闘服をピチピチに細く改造するような事はなく、仏軍や米英軍の軍服=欧米人体型向け裁断の服をそのままダボっと着ている場合が多いので、ちょっとズルにはなりますが、中に現在製の防寒着を着込む事も可能です。僕もこの日は中にモコモコ起毛スエットを着ていました。

撮影会の後は一路、群馬県前橋市へ移動

お目当ては昨年前橋にオープンしましたラーメン二郎 前橋千代田町店さんです。

う~ん、美味しゅうございました♪

ちょっとウチからは遠い場所にあるので、開店してからもなかなか食べに行くタイミングがありませんでしたが、今回ロケハン&撮影会を行った場所からちょっと足を延ばせば前橋だったので、ようやく食べに行く事が出来ました。

僕の要望に一日付き合ってくれた友人に感謝です。

2020年01月14日

50年代ベレー代用品

去年の記事『最近買ったインドシナ物』で、コマンド・ノーヴィトナム(Commandos Nord Viet-Nam)のレプリカベレー章を入手したけど、これを付けるのに適したベレー帽がまだ見つからないと書きました。

フランス連合軍およびベトナム共和国軍のベレー帽は、1960年代以降、1枚のウール生地に型を付けたワンピース構造に切り替わるのですが、1960年代初頭までは2枚ないし3枚の生地を繋ぎ合わせたツーピース/スリーピース構造が主流でした。(過去記事『おフランスのおベレー』参照)

人気の高いアマランス(空挺部隊)およびグリーン色(外人空挺大隊等)なら、50年代のスリーピースベレーを再現した高品質なレプリカがフランスで製造されており、僕もアマランス色を購入して使っています。

▲3枚の生地を繋ぎ合わせたスリーピース構造のレプリカ

しかしコマンド部隊等で使用されていた黒色は販売されていなかったので、何か代わりに使える物は無いかとずっと探していたのです。

ところが先日、軍装趣味の先輩から良い代用品を教えて頂く事が出来ました。

なんとAmazonで売っている、女子のファッション向けベレー帽です。

これが軍装マニアに目を付けられた結果

↓

コマンド・ノーヴィトナム隊員(左)、部屋で自撮り(右)

ツーピース構造、かつレザー(フェイクレザー)のスエットバンドも付いていて、代用にはばっちりです!

生地はウールではなくポリエステルなので、手に取ると時代が違うのは分かってしまいますが、僕的にはコスプレ用にはこれで十分です。なにより、安いし。

ちなみに、このLa Vogueさんのベレーはグリーン色もラインナップしています。

という事は・・・

ベトナム北部の少数民族ムオン族で構成されたムオン大隊(Bataillon Muong)ベレーの代用にもピッタリです!

ムオン大隊のベレー章のレプリカはNCHSINCさんで販売されています。

http://www.nchsinc.com/product_p/serial%20350819033498.htm

でも前線ではベレー章を付けていない事も多いので、とりあえずベレーさえあればムオン大隊のコスプレが出来ちゃいますね。

いや~、ファッション向けは盲点でした。先輩からの情報に感謝です。

2019年12月23日

おフランスざます!

友人のお誘いを受けて、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争ヒストリカルイベント『ボスニア199X』に参加してきました。

僕は最近ようやく第一次インドシナ戦争期のフランス連合軍(のベトナム兵)の装備を集め始めたばかりで、90年代のフランス軍については門外漢なのですが、周りにフランス軍好きの人が多いため被服から装備まで全部貸してもらい、今回はじめてボスニア戦に参加させてもらいました。

所属部隊は、国際連合保護軍(UNPROFOR)としてPKO派遣されたフランス海兵隊です。

僕個人としては、、フランスに、ごく一部で有名な旧南ベトナム出身の元フランス陸軍軍曹かつ軍装コレクターのおっさんがいるので、彼の若かりし頃という脳内設定で行きました(笑)

全部借り物ですが、やっぱフランス軍ってカッコいいな~!

特に(迷彩好きな空挺部隊がすぐクーデター起こそうとするから)迷彩服が禁止されていたこの時代が、FA-MAS小銃とも相まって、なんか映画スターシップトゥルーパーズの機動歩兵っぽくて好きです。

あれもこれもと手を出すと、どれも中途半端になるので、軍装集めするのは50~70年代のインドシナ諸国だけと心に誓ったはずなのに、たった一日であっさり心が揺れ動かされちゃいました。

2019年09月09日

最近買ったインドシナ物

2019年9月9日追記・誤字訂正

コマンド・ノーヴィトナム(北ベトナム・コマンド)用

コマンド・ノーヴィトナムは、インドシナ駐留フランス軍(CEFEO)がベトナム北部(旧トンキン)で1951年に編成した、主にベトナム人で構成されたコマンド中隊群です。元々ベトナム人コマンド部隊は、「支援軍(1940年代はパルチザン)」と呼ばれるフランスに協力的なベトナム人民兵による後方支援部隊の一部でした。しかしフランス人将兵の人員不足やベトナマイゼーション(フランス軍の撤退・ベトナム国政府への権限移譲)拡大にともない、ベトナム人コマンドの必要性が増したことで、ベトナム北部を管轄するコマンド・ノーヴィトナムだけで50個近いコマンド中隊が編成されました。(同様にベトナム南部ではコマンドス・ジュート・ベトナムが編成された)

コマンド・ノーヴィトナムのベレー章(リプロ)

コマンド・ノーヴィトナム共通のベレー章です。実際には各コマンド中隊が部隊独自に発注した様々なベレー章が使われていましたが、集め出すときりがないので、コスプレでは一番オーソドックスなコマンド・ノーヴィトナム共通のベレー章を使う事にします。ただし、この時代に合う黒ベレーはまだ入手できていません。

ちなみに、後に創設されるベトナム海兵隊は、このコマンド・ノーヴィトナムを中心にフランス海軍コマンドや舟艇部隊のベトナム人部隊が統合されて組織されたため、コマンド・ノーヴィトナムのシンボルマークである赤い星(決して共産主義を意味するものではない)は、後々までベトナム海兵隊の部隊章に受け継がれています。

TTA47パンツ(実物・紺染め)

コマンド・ノーヴィトナムは、一般部隊とは異なる黒い戦闘服を(フランス軍の規定を無視して勝手に)着ていたのが特徴でした。(ただし全ての中隊が着ていた訳ではない)

それら黒い戦闘服は、決まった規格があったわけではなく、米英仏軍戦闘服から現地製まで、様々な服が黒く染められて使用されていました。

今回僕はファッション向けに、業者によって紺色に染められた仏軍TTA47のパンツを入手する事が出来たので、これをさらに真っ黒に染め直そうと思います。(今までも普通のTTA47は持ってたけど、実物を染めるのはもったいないので他の手を探してました。しかし今回のパンツは、他人の手で既に染められてしまっているので、僕も心おきなく黒染めできます)

上着はまだ入手できていませんが、上記の通り当時は様々な被服が使用されていたので、ぶっちゃけディッキーズの黒シャツでも代用品としては使えてしまえます。

パレードに参加するコマンド・ノーヴィトナム コマンド13(第13コマンド中隊)

フランス連合軍汎用品

TAP50弾薬ポーチ(実物)

本来はフランス軍空挺部隊向けのMAS36 CR39ライフル用の弾薬ポーチですが、実際には一般部隊でも広く使われており、また銃もMAS36に限らず、M1ガーランドやM1カービン等、当時フランス連合に配備されていた米仏製のライフル・カービンのマガジンは何でも入れる事が出来ました。

TTA51ラックサック(実物)

フランス陸軍の汎用ラックサックです。フランス連合で広く用いられ、また一般部隊だけでなく空挺部隊でも使われました。またフランスがインドシナから撤退した後も在庫は多数南ベトナムに残っていたため、ベトナム共和国軍でも1960年代末まで使用されていました。

なお、このTTA51ラックサックにはいくつかのバリエーションがありますが、僕が入手したのは中でも最もオーソドックスな仏ラヒューマ(Lafuma)社が製造したX型金属フレーム付きのタイプです。このXフレーム機構は、四隅をベルトで締め上げる事でフレームを弓なりに反らせ、身体(背中)との間に空間を作ることで、ラックサックの中に硬い物を入れた時でも直接背中に当たり痛みを感じる事を防ぐための物です。

後にベトナム戦争が始まると、アメリカ軍NATICはベトナム共和国軍向けの支援物資として、当時ベトナム軍で使用されていたXフレーム付きTTA51を参考に「ARVNラックサック」を開発し、1964年以降、大量に供与していきました。

またその後、NATICがアメリカ軍向けに1968年に開発した「トロピカル・ラックサック」にも、このXフレーム機構がそのまま継承されています。

(トロピカル・ラックサック画像引用: Gear Illustration)

デスボランティア謹製リプロ

フランス植民地軍 Mle45 キャロット(略帽)

フランス植民地軍(現・海兵隊)が1950年代まで使用していたモデル1945キャロットが見事に再現されています。

このキャロットは、フランス人はもちろん、植民地軍所属のベトナム人兵士(後のベトナム国軍)にも広く着用されていました。

M1 EO改修型ヘルメット

M1 EO改修型(M1 modifié EO)は、当時極東(EO)に駐屯していたフランス連合軍空挺部隊で使用されていた米国製のM1Cヘルメットの不足を補うために、一般部隊用のM1ヘルメットに、落下傘降下時の安全性を高めるチンストラップをフランス軍が追加改造し、空挺部隊用とした改造ヘルメットです。

米国製のM1Cとは異なり、チンストラップは両サイドの二重のDリングにウェビングを通して締め上げる事で固定されます。

また製作者のこだわりで、シェル側のチンストラップも、1940年代後半製M1ヘルメットらしさを出すため、OD7色のものに交換されています。

EO改修型ヘルメットを使用するフランス連合軍空挺部隊のベトナム兵(1953年ディエン・ビエン・フー)

おまけ

東洋・西洋双方の歴史と文化が混じり合い、活気あふれる1954年以前のハノイ

この日常をベトミン/ホー・チ・ミンによる恐怖政治から守るため、多くの北ベトナムの男たちがフランス連合軍に志願し、命を落としました。

ホー・チ・ミンに「解放」されたハノイから続々と逃げ出すベトナム国民

(終戦後の2年間で約100万人の北ベトナム住民が難民として南ベトナムに脱出した)

ディエン・ビエン・フー陥落の時点でも、フランス連合軍(うち約70%がインドシナ各国の兵士)の戦力はベトミン軍のそれをはるかに上回っており、ベトミンの支配地域は人里離れたジャングルや僻地に点在するだけでした。

しかしフランスは、政治的判断によりインドシナからの撤退を決めたばかりか、この期に及んでもまだ宗主国としての権威を振りかざし、ベトナム人による正式な政府であるベトナム国の主権を無視して、ベトナムの領土の北半分を勝手にベトミン側に明け渡してしまいました。

またフランスは、ベトナム国政府の存在を無視して一方的にベトミン側に対し、「ベトナム統一選挙」の実施を約束しますが、主権国家たるベトナム国政府抜きで行われたそのような約束を、当然ベトナム国政府(領土の北半分を失ったので以後「南ベトナム」と呼ばれる)が認めるはずがなく、統一選挙は実施されませんでした。

この事は長らく、「南ベトナム政府は統一選挙の約束を反故にした」とネガティブキャンペーンに利用されてきましたが、そもそもこの約束は、フランスがベトナムを植民地扱いし続け、ベトナム人による正式な政府を無視して勝手に行ったものであり、むしろこの選挙を支持する事は「帝国主義フランスの横暴」と、「ベトミンによるベトナム国民へのテロ・暴力革命」の双方を支持する事に他なりません。

2019年07月28日

ベトナム共和国軍の小火器・個人装備1945-1975(制作途中)

昨年末までに完成させると息巻いたくせいにそれを達成できず、今年に入ってからも意欲が低下して半年くらいほとんど手を付ける事が出来ず。完成したら販売しようと思っていましたが、僕の目指す「完成」は何年先になるのか分からないので、今できている分を無料公開しちゃいます。はぁ、情けない。

質問等ありましたら、お気軽にどうぞ。

2018年09月23日

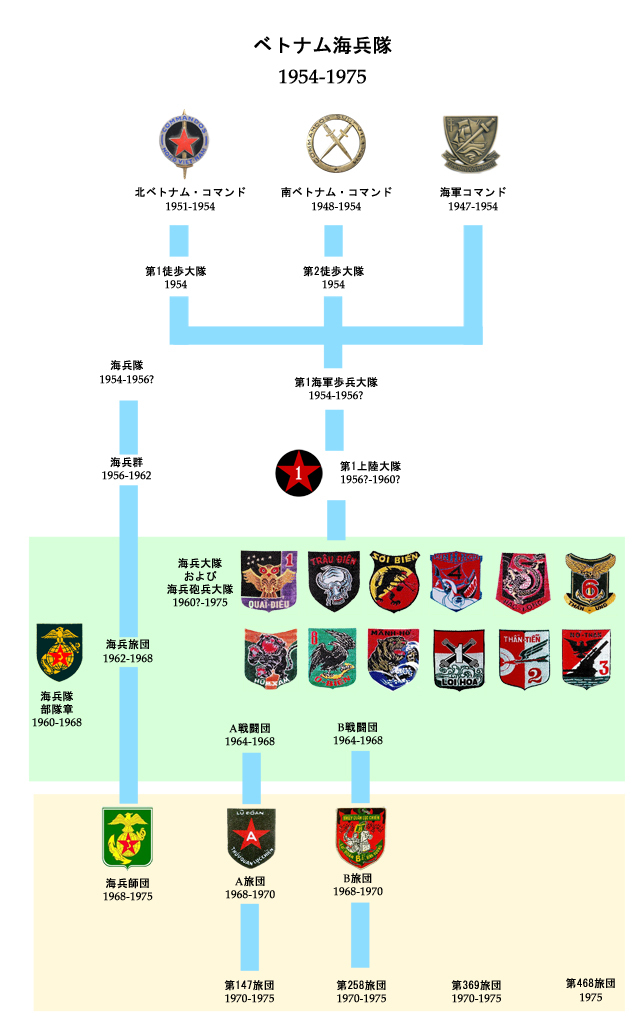

50年代のベトナム海兵隊

空挺の成り立ちやったんだから次は海兵だろうという事で、最近はベトナム海兵隊(TQLC)の発展についてまとめていたのですが、これがやってみるとなかなか難航しています。

というのも、海兵隊の黎明期、つまり1950年代後半に関する情報がやけに錯綜しているのです。

私は海兵隊ベテランが書いた記事や、1973年にサイゴンのアメリカ大使館が作成した報告書も翻訳しましたが、それらには海兵隊組織の発展のプロセスや、部隊が改変されたタイミング、特に後の海兵大隊の前身である「第1上陸大隊」の成り立ちについてはいくつも矛盾がありました。

なので以下の図は暫定版であり、今後改定していくつもりです。

こうした矛盾を解決するには、さらに資料を収集して地道に読み解いていくしかないので、まだまだ時間がかかりそうです。

なので、この謎多き50年代の海兵隊については、サクッと写真貼るだけにしておきます。

海兵隊の前身となったCEFEO(極東フランス遠征軍団) コマンド部隊

北ベトナム・コマンド (Commandos Nord Viet-Nam) および

南ベトナム・コマンド (Commandos Sud Viet-Nam)

▲パレードに参加する北ベトナム・コマンド コマンド13 (第13コマンド中隊)

海軍コマンド (Commandos marine)

ベトナム海兵隊発足

第1海軍歩兵大隊 (1er Bataillon de l’Infanterie Marine / Ðệ I Tiểu Đoàn Bộ Binh Hải Quân)

▲フランス海軍より北ベトナム・コマンドの隊旗を受け継ぐ第1海軍歩兵大隊 [1954年]

第1海軍歩兵大隊兵士とアメリカ軍MAAGアドバイザー [1955年]

▲領有を巡り中国と対立するホンサ諸島を占領した第1上陸大隊 [1957年]

▲アメリカ留学に発つ第1上陸大隊幹部 [1957年]

この時点では海兵隊は海軍に属していたので、野戦服と勤務服は陸軍式だが、外出服と大礼服は海軍式。

▲ザーコップ(タイガーストライプ)迷彩服を採用した第1上陸大隊幹部 [1950年代末]

おまけ

最近、運転中に聞く歌はHysteric Blueがお気に入り。

あとLOVE YOU ONLY。このあいだ友達と一緒にカラオケで歌ったら超気持ち良かった。

2018年09月13日

ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち

※2018年9月17日更新

過去記事『ベトナム空挺 1948-1954』で私は、「ベトナム空挺部隊の歴史は、1948年にに創設されたCIP (フランス植民地軍空挺インドシナ中隊)から始まった。」と述べましたが、これは私の認識不足でした。CIPは1951年以降ベトナム国軍に順次編入され、ベトナム陸軍空挺部隊の中核を担った事自体は間違いないのですが、ベトナム空挺の『始まり』という意味では、もっと早くに発足した部隊が存在しました。今回はそうしたCIPとは別系統で発足した部隊も含めた、ベトナム空挺の成り立ちについてです。

まずは分かり易く図にしました。

EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊) 1947-1948

前の記事では書けなかった、CIPとは異なるベトナム空挺のもう一つの大きな源流の一つがEP (空挺戦隊)です。コーチシナ自治共和国およびコーチシナ共和国衛兵隊そのものについては今別の記事を書いているので詳細はそちらで解説しますが、簡潔に言うとコーチシナ自治共和国とは、第二次大戦終結後、まだベトナム全土を再占領出来ていなかったフランスが、まずインドシナ経済の中心地であるコーチシナ(ベトナム南部)だけでもホー・チ・ミンのベトミン政権から切り離し、フランスの権益を確保しようとして1946年に擁立したフランスの保護国です。

そして同年、コーチシナ自治共和国には、その国軍としてGRC(コーチシナ共和国衛兵隊)が発足します。ただし、当初GRCに所属していた将兵のほとんどは、コーチシナに駐屯していたフランス軍正規部隊のフランス人であり、現地のベトナム人の採用は『パルチザン』と呼ばれるフランス軍指揮下の民兵部隊に留まっていました。その後、GRCは1947年初頭に、主にフランス国家憲兵隊員で構成されたLMGR(共和国衛兵隊徒歩軍団)の指揮下となり、コーチシナ領内の警備活動を担う治安部隊という位置付けとなりました。

しかしこの時期、インドシナ駐屯フランス軍=CEFEO(極東フランス遠征軍団)では駐留期間を終えた部隊の帰国と、若者を植民地維持のための戦争に送ることへのフランス国内世論の反発、戦闘による損失が重なったことによる兵力不足が深刻化していました。その結果、フランス軍は兵力不足を補うためにインドシナの現地民をフランス軍の正規部隊に採用するようになります。

GRCでもベトナム人の採用が進めらると共に、1947年にはGRC初の空挺部隊であるEP (空挺戦隊)、EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)が発足します。EPGRCは近い将来、ベトナム人で構成された空挺部隊を創設するために、フランス人空挺隊員がベトナム人兵士に対して落下傘降下を教育する最初の部隊となりました。

その後、同様の経緯で、フランス植民地軍BCCP(空挺コマンド植民地大隊)や外人部隊BEP(空挺外人大隊)内にも、主にベトナム人で構成されたCIP / CIPLEが1948年以降順次創設されていきます。

EPGRC部隊章

(1947-1948)

EPGVNS (南ベトナム衛兵隊空挺戦隊) 1948-1951

その後、インドシナ人やアフリカ人、北アフリカ人兵士で増強されたCEFEOは各地の都市部からベトミン軍を駆逐し、ベトナム全土が再びフランスの施政下に戻ります。そこでフランスは、自国の利権の為にベトナムを分断したとして紛争の元凶となっていたコーチシナ自治共和国を1948年に解体し、代わりに阮朝最後の皇帝バオダイを国家元首(国長)とし、ベトナム全土を統治する統一国家『ベトナム国』を擁立します。

これによってフランスがベトナム民族主義の高まりを抑えるために禁じていた『ベトナム』という国名が復活し、それまでベトナムという言葉を避けるために地域ごとに別々の国として扱われていたトンキン、アンナン、コーチシナという区分けは廃止されます。そしてこれに伴い、GRC(コーチシナ共和国衛兵隊)の名称は、GVNS(南ベトナム衛兵隊)へと改称され、そのままベトナム国の国軍へと昇進しました。また同時に、EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)はEPGVNS(南ベトナム衛兵隊空挺戦隊)へと改称されます。

翌1949年、GVNSの名称はベトナム語でベトナム国衛兵隊へと改称されますが、フランス語では引き続きGVNSと呼ばれました。またEPGVNSはその後、GVNS第1空挺中隊へと改称されます。

EPGVNS / 第1空挺中隊部隊章

(1948-1951)

EPGVNSの隊員たち 1949年

(Photo from Les Paras Francais En Indochine, 1945-1954)

BPVN (ベトナム空挺大隊) 1951-1954

1950年には、ベトナム国政府が直轄していたベトナム南部だけでなく、CEFEO内のFTVN(北ベトナム方面軍)が管轄するベトナム北部=トンキンでもGVNS所属のEPが発足します。このトンキンEP指揮官に任命されたのがグエン・カイン大尉、副長がド・カオ・チ中尉でした。そして翌1951年、トンキンEPはGVNS初の空挺大隊である1er BPVN (第1ベトナム空挺大隊)へと発展します。トンキンEP指揮官グエン・カイン、ド・カオ・チの両名はそのまま1er BPVNの大隊長、副長に任命され、ベトナム陸軍空挺部隊の発展を牽引していく事となります。

またフランスによるベトナム国政府への権限移譲=ベトナマイゼーションの加速にともない、1952年にはGVNSはFAVN(ベトナム国軍)へと改称されます。これ以降、FTVN所属の各ベトナム人部隊は順次FAVNへと編入され、FAVNの戦力と権限は急激に増していきました。皮肉な事に、ベトナム国政府をフランスの傀儡政権として打倒しようとするベトミンの攻撃が激化するほど、ベトナム国はフランスに対する独立性を増していったのです。

この流れの中で、フランス植民地軍および外人部隊に所属していたベトナム人CIPもFAVNに編入されてBPVNへと改編され、1954年までに計5個のBPVNが編成されました。

またGAP3はその後、フランス撤退にともないベトナム共和国軍空挺群として再編され、その後空挺群は空挺旅団、空挺師団へと発展していきます。この部分も長くなるので、また改めて記事にしたいと思います。

本文では各組織名のフランス語、ベトナム語表記は長くなるため省略したので、以下にまとめて書きます。

日: 極東フランス遠征軍団

仏: Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient (CEFEO)

日: 北ベトナム方面軍

仏: Forces terrestres du Nord-Viet-nam (FTVN)

日: 共和国衛兵隊徒歩軍団

仏: Légion de Marche de Garde Républicaine (LMGR)

日: コーチシナ自治共和国

仏: République autonome de Cochinchine

越: Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ

日: ベトナム国

仏: État du Viêt Nam

越: Quốc gia Việt Nam (QGVN)

日: コーチシナ共和国衛兵隊

仏: Garde Républicaine de Cochinchine (GRC)

越: Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ

日: 南ベトナム衛兵隊

仏: Garde du Viet-Nam Sud (GVNS)

越: Vệ binh Nam Việt

日: ベトナム国衛兵隊

越: Vệ binh Quốc gia Việt Nam

日: ベトナム国軍

仏: Forces Armées Vietnamiennes (FAVN)

越: Quân đội Quốc gia Việt Nam (QĐQGVN)

日: 空挺インドシナ中隊

仏: Compagnie Indochinoise Parachutiste (CIP)

越: Đại đội Nhảy dù Đông Dương

日: 外人部隊空挺インドシナ中隊

仏: Compagnie Indochinoise Parachutiste de la Légion Etrangère (CIPLE)

越: Đại đội Nhảy dù Đông Dương Binh đoàn Lê dương

日: 空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste (EP)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt

日: コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste de la Garde Républicaine de Cochinchine (EPGRC)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt / Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ

日:南ベトナム衛兵隊空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste de la Garde du Viet-Nam Sud (EPGVNS)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt / Vệ binh Nam Việt

日: ベトナム空挺大隊

仏: Bataillon de Parachutistes Vietnamiens (BPVN)

越: Tiểu Đoàn Nhẩy Dù (TĐND)

日: 空挺群

仏: Groupement Aéroport (GAP)

越: Liên Đoàn Nhẩy Dù

2018年08月07日

続・下向きシェブロン階級章

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

前回の記事で、1948年にベトナム国の国軍として発足した南ベトナム衛兵隊(1948-1952)は、将校の階級章はフランス軍のデザインそのままである一方、兵・下士官の階級章に関してはフランス式とは似て非なる下向きシェブロンを採用しており、これが後のベトナム国軍(1952-1955)、そしてベトナム共和国軍(1955-1975)で用いられた下向きシェブロン階級章の原点だったのかも知れないと書きましたが、後日先輩研究者の方から興味深い資料を提供していただく事が出来ました。

上の3点はFrancois Millard氏から、ベトナム国軍階級章の実物画像として提供して頂いたものです。

当時の写真から確認出来る階級章にこれらも加味すると、1948~1955年の兵・下士官階級章は以下のようになっていたと推測されます。

※南ベトナム衛兵隊~ベトナム国軍時代の階級章の基本デザインは同一と仮定

※菱形章の中の徽章は部隊ごとに異なる

※階級章は略式の菱形と、正式な亀甲型があるが基本デザインは同じ

注目すべき点は二つありまして、まず一つ目は二色シェブロンの『黄色』の位置です。

なお後のベトナム共和国軍の階級章は、配色のパターンは受け継がれている物の、色自体は変更されており、色の名前で説明すると混乱するので、以下階級の低い側で使われる色(フランス式で言えば赤、共和国軍式で言えば黄色)をA色、高い側の色(フランス式:黄色、共和国軍式:白)をB色とします。

左がフランス軍、中央がベトナム国軍、右がベトナム共和国軍の一等(上級)伍長の階級章です。

いずれもシェブロンの配色は上からB-A-Aとなっています。これはつまり、南ベトナム衛兵隊以降の下向きシェブロンは、単にフランス軍のものを上下反転させたのではなく、B-A-Aという配色を守ったままシェブロンの向きが下向きになった事を意味しています。そしてそのパターンは、色こそ変われど、ベトナム共和国軍に引き継がれていったことが分かります。

※なお現在のフランス陸軍には上級伍長の一つ上の階級として、B-B-Aという配色の一等上級伍長(Caporal-chef de première classe)という位がありますが、これは1999年に新設されたものであり、第一次インドシナ戦争期には存在しませんでした。

二つ目はさらに興味深いことに、フランス軍における軍曹の階級章はB色シェブロンが2本ですが南ベトナム衛兵隊以降は中士(軍曹に相当)の階級章はB色1本に変わっているのです。

正確には、フランス軍にもB色1本の階級章は存在しましたが、そちらは契約軍曹(sergent sous contrat)という徴兵対象者または予備役者に用いられるもので、部隊で勤務する現役軍曹(sergent de carrière)は2本となっていました。(なお現在は契約軍曹という階級は廃止され、B色1本の階級章は下士官候補生(Élève sous-officier)を示すものとなっています)

南ベトナム衛兵隊は、現場では勤務していないこの契約軍曹という階級は受け継がなかったものの、下位の軍曹という意味で、中士(現役軍曹)の階級章としてB色1本シェブロンを取り入れたのではないかと思われます。

一方、軍曹/中士の一つ上の上級軍曹/一等中士にはそのままB色シェブロン3本というデザインが引き継がれています。したがって南ベトナム衛兵隊以降は、フランス軍において軍曹を示すB色2本のデザインは廃止され、1本の次は3本という不自然な増え方となっています。

これらを踏まえて、改めてフランス軍の階級章が南ベトナム衛兵隊、ベトナム国軍を経て最終的にベトナム共和国軍時代のデザインに至るまでの変遷をまとめると、次のようになっていたと考えられます。

僕はつい先日まで、ベトナム共和国軍の士官の階級章はフランス軍式から大きく変わっている事から、全ての階級章が1955年のベトナム共和国軍創設時にデザインし直されたものだと思っていました。しかし実際には、南ベトナム衛兵隊時代には上級軍曹/一等中士以下が下向きシェブロンに変更されており、そして1955年に曹長/上士以上が一気に刷新されるという段階的な変化を辿っていたようです。

なおベトナム共和国軍になった後も、1967年の軍の再編の際には上士および佐官の階級章には大きなデザイン変更が施されました。それも含めた階級章一覧は、現在作成中の軍装ガイドに掲載しますので気長にお待ちください。

いや~、こういう先行研究が皆無で断片的な情報を拾い集めていくしかないような分野でも、長年コツコツ情報集めをやっていれば、いつかこうやって点と点が線で繋がる瞬間がやってくるし、その時の感動と言ったら、たまんないね。

2018年08月02日

下向きシェブロン階級章

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

現在作成中のベトナム軍装ガイドに歴代の階級章一覧を載せようと思っており、その中には第1次インドシナ戦争中に発足したベトナム国軍(1952-1955)時代のものも含まれるのですが、その時代の陸軍の階級章は国軍の前身であるフランス植民地軍と同一というのが定説であり、僕も長年それを信じてきました。しかし、カラー写真の少ない時代のため、特に兵・下士官のシェブロン型階級章の配色が本当に植民地軍と同じ赤/黄色だったのか自分の目で確認した事がなかった(本家フランス陸軍の兵・下士官階級章は部隊ごとに色が違う)ので、先日、ある先輩研究者の方にその件について意見を伺いました。するとその中で、今まで考えもしなかったとんでもない事実が明らかとなりました。

きっかけとなったのはこちらの写真でした。

1955年のビンスエン団討伐時のベトナム国軍空挺群の写真との事です。

この時は階級章と組み合わせて用いられる菱形章の中の部隊章について話していたのですが、

先方がふと、「階級章が逆さまっぽい?」と仰いました。

拡大するとこうなっています。

たしかに!

何が『逆さま』かと言いますと、本来フランス陸軍兵・下士官のシェブロン型階級章は、菱形章の上側に上向きに付くものなのです。これは植民地軍においても同じであり、また人種がウーホピアン(ヨーロッパ系フランス人)であろうが先住民(インドシナ諸民族)であろうが、植民地軍に所属していれば全員同じ階級章を用いました。

▲フランス植民地軍の階級章 (海外コレクター収蔵品)

しかし上の写真だけでは、たまたま上下逆さまに付けてしまっただけの可能性もあるので、半信半疑のまま他の写真の階級章をよく見てみると・・・、今まで何度も見てきたはずの写真の中に、逆さ(下向き)階級章が写っているではありませんか!!

元画像:ベトナム国軍カオダイ部隊によるティン・ミン・デ将軍の葬儀 [1955年サイゴン]

元画像:ベトナム国軍最初の大隊である第1ベトナム大隊 [1950年代初頭?]

またベトナム国軍の前身の一つである南ベトナム衛兵隊(1948-1952)の菱形章/階級章もシェブロンが下側に付いていた事が分かりました。

▲南ベトナム衛兵隊の階級章一体型金属製菱形章

左は第1連隊/一等軍曹、右は 空挺戦隊(Escadron Parachutiste)/伍長

こうなるとさらに南ベトナム衛兵隊の前身にあたるコーチシナ共和国衛兵隊(1946-1948)の時代はどうだっかも気になるので写真を探したところ、確認できた範囲ではフランス軍と同じ上向きシェブロンしか見られませんでした。

ただし上の写真に写っているのは全員コーチシナ共和国衛兵隊所属のウーホピアン(フランス人)なので、ベトナム南部人(当時はコーチシナ人と分けて呼ばれた)の将兵も同じ階級章だったかは確認できていません。

コーチシナ共和国も一応コーチシナ人(ベトナム南部人)の独立国という建前でしたが、後のベトナム国政府がベトナミゼーションに伴いフランスからかなり広範囲の統治権限を移譲され実質的にもベトナム人国家に近付いていったのとは異なり、コーチシナ共和国はベトナム南部に集中していた商業・農業の利権をフランスが確保するために建てた事実上の植民地政府だったので、その国軍たるコーチシナ共和国衛兵隊も、ベトナム人国家の軍隊と呼ぶには程遠い、フランス植民地軍の一部門に過ぎなかったのでしょう。(フランスがインドシナ再統治を開始した1945年からしばらくは植民地軍の人員はほとんどがフランス人だった)

しかし逆に言えば、コーチシナ共和国衛兵隊の組織を引き継いで1948年に発足した南ベトナム衛兵隊の階級章がフランス軍式から独自のものへと変更されたという事実は、南ベトナム衛兵隊、そしてベトナム国政府のフランスに対する独立性が、部分的にであれ徐々に増していったことの表れなのかもしれません。

後のベトナム共和国軍(1955-1975)にまで受け継がれる下向きシェブロン階級章の始まりは、こんなに早い時期だったのですね!

◆軍の名称とベトナム語・フランス語表記は以下のとおり

コーチシナ共和国衛兵隊: Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ : Garde Républicaine de Cochinchine (GRC)

南ベトナム衛兵隊 : Vệ binh Nam Việt : Garde du Viet-Nam Sud (GVNS)

ベトナム国軍 : Quân đội Quốc gia Việt Nam (QĐQGVN) : Forces Armées Vietnamiennes (FAVN)

ベトナム共和国軍(1955-1967) : Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa (QĐVNCH)

ベトナム共和国軍(1967-1975) : Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH)

◆おまけ:フランス人の勝手なネーミング

ちなみにベトナム南部を"コーチシナ(Cochinchine)"と名付けたのはフランス人であり、ベトナム人的には当然「うちらはシナ(中国)じゃねぇ!」と思うので、ベトナム語ではコーチシナを意味する言葉は"Nam Kỳ (ナムキ)"となります。

同様に"インドシナ(Indochine)"という言葉も、「インドでもシナでもねぇよ!」という事で、ベトナム語では"Đông Dương (ドンズゥン=東洋)"といいます。(おそらくĐông Dươngはフランス人がインドシナと言い出した後に意訳されたもの)

なおインドシナに関しては、植民地関係のフランス人はIndo (インド)と書いている例を時々見かけます。Indoという言葉は現在のインドという国家のある地域だけでなく、古くはインダス川以東の極東アジア全域を指す場合もあったそうです。なのでこの場合"Indo"はIndochineの略ではなく"極東"という意味で使われていると見た方が良さそうです。

さらに、フランスは1860年代にベトナム(大南国)を征服すると、ベトナム人の意識からナショナリズムを奪って反乱を予防するため、ベトナムの領土を北部:トンキン(Tonkin)、中部:アンナン(Annan)、南部:コーチシナ(Cochinchine)の三地域に分割し、各地域に住むベトナム人をトンキン人、アンナン人、コーチシナ人という『別々の民族』として扱いました。しかしフランス人は勝手にこれらを別物と規定しておきながら、やっぱり"ベトナム(およびベトナム人)"という概念の言葉は別に必要だと後々になって気付きます。だって現実にベトナム人という集団は存在しており、フランス人自身その意識は持ってるのですから。そこでフランス人は(意図してなのか自然にそうなったのかは定かではありませんが)、皇帝の住むフエを中心としたベトナム中部(Trung Kỳ)を意味していたアンナンという言葉を、ベトナム全体を指す言葉としても使うようになります。したがってそれ以降、トンキン(北部)人もコーチシナ(南部)人も、ベトナム人は皆"アンナン人(Annamese)"と呼ばれるようになってしまいました。フランスがベトナムという国名の使用を公式に認めるのは、それからおよそ半世紀後のベトナム国建国からになります。