2018年05月14日

5月の撮影会

その1

1971年2月 ベトナム・クアンチ省ケサン

ベトナム陸軍第1歩兵師団第1偵察中隊

1971年2月 ベトナム・クアンチ省ケサン

ベトナム陸軍第1歩兵師団第1偵察中隊

こちらは ラムソン719作戦に際しケサン基地から出撃する第1偵察中隊の実際の映像

[映像: ABC News Archive]

今回僕が着た服。ヒューストン製ERDL迷彩TCUをベトナム軍2ポケ風に改造したものに自家製第1偵察中隊パッチを取り付け。

その2

1952年5月ベトナム・フクトゥイ省シェンモク

フランス植民地軍およびベトナム陸軍降下兵

噂のM113に初搭乗!

撮影会を行った会場に偶然、今話題の手作りM113が来ていました。

しかも所有者様のご厚意で、我々を上に載せて走って頂けることに。ありがとうございます!

うっひゃ―!!!楽しい―!!!カッコイイ―!!!

2018年05月10日

お披露目

まだ十分とは言えないですが、以前から集めていた50年代前半のフランス連合軍空挺装備がだいぶ形になってきました。

ジャケット:セスラー製 米陸軍カモフラージュHBTジャケット

パンツ:リアルマッコイズ製 英軍ウィンドプルーフ迷彩仕様のP44風なパンツ

ヘルメット:自衛隊?っぽいボロボロの放出品を米軍40年代後半製M1ヘルメットっぽくレストア

ブーツ:メーカー不明品にゴムを貼って仏軍ブッシュシューズ風に改造

銃:デニックス製M1A1カービン

サスペンダー:実物TAP50(53?)サスペンダー

ベルト:ポルトガル軍ベルト改造TAP50風ベルト

ポーチ類・銃剣:米軍実物

第一次インドシナ戦争期に使われていた空挺部隊(TAP)用ピストルベルトとしては『TAP50』と、その改良型である『TAP50/53』の二種類が知られています。そのうち50/53ベルトは日本でも実物が安く売られいて入手も容易ですが、このベルトが前線で使われ始めたのは終戦間際の1954年からなので、第一次インドシナ戦争に限って言えば、使用された期間はかなり短いです。一方、初期型のTAP50ベルトは1951年の配備開始以来、空挺部隊のみならずフランス連合軍のほとんどの地上部隊で広く使われていた当時のフランス個人装備を代表するベルトなのですが、残念ながら現在は入手困難かつ非常に高価なアイテムとなっています。また僕の知る限りレプリカも存在しません。

このようにTAP50ベルトはフランス連合装備の必需品であるのと同時に最大のネックでもあり、その再現は半ば諦めていました。しかし今回そのTAP50をどうにか再現すべく、フランス軍趣味の先輩に、バックルの形状がよく似たポルトガル軍のピストルベルトをベースにTAP50風に改造して頂く事が出来ました。こうして出来上がった素晴らしい出来の代用品お陰で、ようやく装備が一式形になりました。本当にありがとうございます。

おまけ:ベトナム国軍ドッグタグ

1952年(おそらく入隊年)と打刻されたベトナム国軍のベトナム人兵士の認識票です。

板自体はフランス植民地軍のものと同一ですが、ベトナム国軍らしく内容はベトナム語で記載されており、MAUは血液型(Máu)、SQは軍籍番号(Số Quân)を意味しています。金属板は少し湾曲しており、両面に同じ内容(板を割った状態でそれぞれの両面に全ての情報が載るよう上下入れ替えて)打刻されています。

凸面。文字数の制限から氏名Ngo Ba NinhのBaはB一文字に省略されています。

凹面。割板の下側は戦死した場合に遺体から回収される物なので、輸血用の血液型情報は不要なため記載されていません。

2018年05月08日

ディエンビエンフー陥落から64年

5月7日は第一次インドシナ戦争(1946-1954)の雌雄を決した『ディエンビエンフーの戦い』が終結した日という事で、今回は日本ではほとんど正しく理解されていない第一次インドシナ戦争の構造と、ディエンビエンフーの戦いに散ったベトナム軍空挺部隊についてご紹介します。

ベトナム第5空挺大隊

ベトナム陸軍第5空挺大隊(仏略:5e BPVN / 越略:TÐ5 ND)は1953年9月1日、ハノイのブイ学校(チュー・バン・アン中学)にて発足した。人員はフランス植民地軍第3空挺植民地大隊(3e BPC)および第23空挺インドシナ人中隊(23e CIP)から異動した総勢1,080名の将兵からなり、23e CIPは5e BPVNの第4中隊へと改編された。これに伴い植民地軍3e BPCは1953年8月31日に解散*したが、同部隊を指揮していたフランス人指揮官は5e BPVNに異動し、引き続き部隊の指揮を執った。

[5e BPVNの歴代フランス人大隊長]

1953年9月1日 - 1953年12月15日: ジャック・ブーヴリー大尉

1953年12月20日- 1954年5月: アンドレー・ブテラ少佐

1954年6月 - 1954年7月: トリー大尉

1954年7月: ルッソー大尉

実戦で稼働するまでに装備の確保と兵士の訓練に時間を要した他のベトナム軍空挺大隊とは異なり、5e BPVNの人員は当初大半がフランス人であったことから、同大隊はすぐに戦闘に参加する事が出来た。

1953年9月23日、フランス連合軍はケサット運河沿いの紅河デルタ地域のベトミン軍掃討を目的とする『ブォーシェ』作戦を開始した。作戦には計18個大隊が投入され、5e BPVNもその一つとして全兵力で参加した。この作戦で5e BPVNは死者21名、負傷者57名の損害を出したため、その後同部隊にはベトナム人兵士が補充され、ハノイ市内のバックマイ空港での戦闘に参加するためハノイへと引き返した。

その後5e BPVNは他の二つのフランス軍空挺大隊と共に1953年9月27日から29日まで、ソン・ジン・ハオ地区、省道192号および17号線、アンヴェ村における『ブォーシェII』作戦に投入され、さらに1953年9月29日から11月4日まで『ブォーシェIII』、『ブォーシェIV』作戦に引き続き参加した。その間、隊の人員は随時訓練を終えたベトナム人兵士に置き換えられ、5e BPVNは本格的なベトナム国軍部隊へと発展していった。

ディエンビエンフー

1953年11月23日、フランス連合軍はラオス国境に近いベトナム北西部の丘陵地帯ディエンビエンフーを制圧・要塞化するため、第二次世界大戦以降最大規模の空挺降下作戦『キャストール』作戦を開始した。ディエンビエンフーには4,560名を超える空挺部隊が降下し、ブテラ少佐率いる5e BPVNものその一員としてディエンビエンフーに降り立った。

フランス連合軍部隊はディエンビエンフー制圧に成功し、同地はその後数ヶ月で約13,000名の守備隊が防衛するフランス連合軍最強の要塞の一つへと変貌した。キャストール作戦が成功裏に終了した事で、5e BPVNは1954年1月25日、バックマイ空港防衛のため再びハノイに引き返した。

[参考文献]

Võ Trung Tín, Nguyễn Hữu Viên, 『Binh Chủng Nhảy Dù 20 năm Chiến Sự』, Tac Gia Xuat Ban (2000)

第一次インドシナ戦争の背景と構造

16世紀以降、他のヨーロッパ諸国と同様に海外領土の獲得に邁進したフランスは、世界各地で侵略と戦争を繰り返しながら支配地域を拡大し、19世紀にはイギリスの『大英帝国』と双璧を成す、『フランス植民地帝国』と呼ばれる勢力圏を構築するに至ります。その最終段階でフランスは1860年代から東南アジアに進出し、ベトナム(大南国)、ラオス(ヴィエンチャン王国・ルアンパバーン王国・チャンパーサック王国)、カンボジア(カンボジア王国)を相次いで征服して1893年にフランス領インドシとして統合します。

しかしその50年後、第2次世界大戦によってフランス本土が荒廃した事で、終戦後フランス政府は本土の復興を最優先せざるを得ず、それまでのように植民地に膨大な資金と人員を投入して完全なコントロール下に置くような政策は実行不可能になっていました。そこでフランス政府は、1945年にベトナムで発生した八月革命ような独立運動の発生を抑制し、支配体制を維持し続けるために、世界各地のフランス植民地に対して一定の地位と独立性を認め、それと引き換えにフランスの勢力内に留まらせる新たな枠組みを1946年から開始します。それがフランス共和国およびその植民地・保護領で構成された共同体『フランス連合(Union française)』です。

時を同じく、第二次大戦終結後再びインドシナを占領したフランスの打倒を目指すベトミンは、フランス植民地政府およびフランス軍への攻撃を激化させており、後に第一インドシナ戦争と呼ばれる武力闘争を拡大していました。そこでフランスは1948年に、仏領化以前から続く阮朝大南国の第13代皇帝バオダイ(Bảo Đại)を国家元首とする新たなベトナム人国家『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』を擁立し、フランス連合の枠内で独立国としての地位を認める事で反仏闘争の鎮静化を図ります。同様に、ベトナムと共にインドシナ連邦を構成していたラオスとカンボジアも、それぞれラオス王国・クメール王国として独立し、フランス連合の構成国となります。

しかしこの『独立』はフランスの勢力下である事を前提に、ある程度の自治を認める保護国としての地位を与えたに過ぎず、ベトミンはベトナム国政府をフランスの傀儡政権と見做し、ソビエト連邦および中国共産党からの軍事支援を受けながらフランス連合軍の駆逐、およびベトナム国政府の転覆を目指して共産主義政権を樹立するためのテロ・戦争を強行していきます。

一方、ベトナム国やラオス、カンボジアの諸政府は、経済的にも軍事的にも国家としての発展が大きく遅れている現状では、当面はフランスの勢力下に甘んじるとしても段階的な独立の道を模索する他ありませんでした。また国民の間でも、最終的には独立が悲願であるものの、一方でベトミンによる同族へのテロを目の当たりにした事でホーチミンの共産主義政権は絶対に阻止しなくてはならないという考えは次第に広がり、フランス連合の方針に同意する国民の後押しもあってベトナム国はフランス連合の一員としてベトミン掃討に大きな役割を担っていきます。

フランス軍の7割がインドシナ人兵士

このように第一次インドシナ戦争とはフランス連合諸国とベトミンとの戦争であるため、この戦争における『フランス軍』という言葉は、必ずしもフランス共和国の国軍たるフランス軍(Forces armées françaises)だけを指すものではありません。第一次インドシナ戦争における『フランス軍』とはフランス連合軍、つまりインドシナ平定を目的に組織された『極東フランス遠征軍団(CEFEO)』を意味しますが、このCEFEOはフランス軍(陸海空軍・植民地軍)に加えて、ベトナム国軍・ラオス国軍・カンボジア国軍というインドシナのフランス連合諸国軍で構成されていました。

さらにフランス軍内の植民地軍にもインドシナ各地出身の兵士が多数所属していたため、CEFEO(いわゆる『フランス軍』)の約半数がベトナム国軍であり、さらに人種的には約7割がインドシナ人(ベトナム人・ラオス人・カンボジア人・少数民族)でした。

[CEFEOの人種・国籍別兵力の推移]

| 1951 | 1952 | 1953 | |

| フランス人(白人) | 51,175 | 50,737 | 59,526 |

| 北アフリカ人(地中海人種) | 11,000 | 22,892 | 36,628 |

| アフリカ人(黒人) | 2,000 | 13,281 | 19,342 |

| 外人部隊(多人種だが主に白人) | 11,131 | 16,664 | 16,586 |

| インドシナ人(アジア人) | 35,000 | 86,000 | 60,000 |

| フランス軍 合計 | 110,306 | 190,592 | 194,263 |

| ベトナム国軍 | 70,000 | 135,000 | 200,000 |

| ラオス国軍 | 4,000 | 10,000 | 15,000 |

| カンボジア国軍 | 5,500 | 11,000 | 11,000 |

| インドシナ諸国軍 合計 | 79,500 | 156,000 | 226,000 |

| 極東フランス遠征軍団 合計 | 189,806 | 346,592 | 420,263 |

[CEFEOの人種構成]

ベトナム陸軍第5空挺大隊(仏略:5e BPVN / 越略:TÐ5 ND)は1953年9月1日、ハノイのブイ学校(チュー・バン・アン中学)にて発足した。人員はフランス植民地軍第3空挺植民地大隊(3e BPC)および第23空挺インドシナ人中隊(23e CIP)から異動した総勢1,080名の将兵からなり、23e CIPは5e BPVNの第4中隊へと改編された。これに伴い植民地軍3e BPCは1953年8月31日に解散*したが、同部隊を指揮していたフランス人指揮官は5e BPVNに異動し、引き続き部隊の指揮を執った。

(※3e BPCは1955年にフランス本土で再編成され、現在はフランス陸軍海兵隊第3海兵空挺歩兵連隊(3e RPIMa)へと改称されている。)

[5e BPVNの歴代フランス人大隊長]

1953年9月1日 - 1953年12月15日: ジャック・ブーヴリー大尉

1953年12月20日- 1954年5月: アンドレー・ブテラ少佐

1954年6月 - 1954年7月: トリー大尉

1954年7月: ルッソー大尉

実戦で稼働するまでに装備の確保と兵士の訓練に時間を要した他のベトナム軍空挺大隊とは異なり、5e BPVNの人員は当初大半がフランス人であったことから、同大隊はすぐに戦闘に参加する事が出来た。

1953年9月23日、フランス連合軍はケサット運河沿いの紅河デルタ地域のベトミン軍掃討を目的とする『ブォーシェ』作戦を開始した。作戦には計18個大隊が投入され、5e BPVNもその一つとして全兵力で参加した。この作戦で5e BPVNは死者21名、負傷者57名の損害を出したため、その後同部隊にはベトナム人兵士が補充され、ハノイ市内のバックマイ空港での戦闘に参加するためハノイへと引き返した。

その後5e BPVNは他の二つのフランス軍空挺大隊と共に1953年9月27日から29日まで、ソン・ジン・ハオ地区、省道192号および17号線、アンヴェ村における『ブォーシェII』作戦に投入され、さらに1953年9月29日から11月4日まで『ブォーシェIII』、『ブォーシェIV』作戦に引き続き参加した。その間、隊の人員は随時訓練を終えたベトナム人兵士に置き換えられ、5e BPVNは本格的なベトナム国軍部隊へと発展していった。

この後5e BPVNはディエンビエンフーへの出撃に備え、11月12に日までにハノイに帰還した。

ディエンビエンフー

1953年11月23日、フランス連合軍はラオス国境に近いベトナム北西部の丘陵地帯ディエンビエンフーを制圧・要塞化するため、第二次世界大戦以降最大規模の空挺降下作戦『キャストール』作戦を開始した。ディエンビエンフーには4,560名を超える空挺部隊が降下し、ブテラ少佐率いる5e BPVNものその一員としてディエンビエンフーに降り立った。

キャストール作戦の成功を伝えるフランスのニュース映像

L'OPERATION CASTOR A DIEN BIEN PHU - Institut national de l'audiovisuel

ディエンビエンフーに降下した5e BPVNのベトナム人兵士

ECPAD - Opération «Castor» à Diên Biên Phu, 20 – 24 novembre 1953.

しかしその1か月後、ディエンビエンフーに対するベトミン軍の大攻勢『ディエンビエンフーの戦い』が開始されると、5e BPVNは増援として1954年3月13日に再びディエンビエンフーに空挺降下した。以後2か月弱に渡る壮絶な戦闘の末、1954年5月7日にディエンビエンフーは陥落した。5e BPVNはその兵力のほとんどをディエンビエンフーに投入していたため、同地の陥落・降伏と同時に5e BPVNは解散した。

ソ連の宣伝カメラマン ローマン・カルメンが撮影した実際のディエンビエンフーの戦いにおけるベトミン軍

この戦いで5e BPVNには多数の死傷者が発生し、生き残った者も全員、他のフランス連合軍部隊と共にベトミン軍に捕虜として捕えられた。5e BPVNを含むベトナム国軍兵士は、独立を阻んだ売国奴と見做され、ほとんどの将兵がホー・チ・ミン政権下の捕虜収容所で、過酷な環境と虐待によって死亡した。

[参考文献]

Võ Trung Tín, Nguyễn Hữu Viên, 『Binh Chủng Nhảy Dù 20 năm Chiến Sự』, Tac Gia Xuat Ban (2000)

Martin Windrow, 『The French Indochina War 1946-1954』, Osprey Publishing (1998)

Michael Martin, 『Angels In Red Hats: Paratroopers of the Second Indochina War』, Harmony House Pub Louisville (1995)

Michael Martin, 『Angels In Red Hats: Paratroopers of the Second Indochina War』, Harmony House Pub Louisville (1995)

2018年05月03日

おフランスのおべべ

前回の続き

仏軍供与の戦闘服を一気に作りました。

カットがいろいろあって困っていたフロッグスキンは結局、米海兵隊のP44で描きました。同じくウィンドプルーフも仏軍によるジャケット改造型とかありますが、今回は一番数が多いであろうオリジナルの英軍プルオーバー式スモックにしておきました。

これで1948年から1975年までのベトナム陸軍空挺部隊の主だった戦闘服は一通り書き終えました。次は小火器と個人装備。

おまけ:国産リザード迷彩パンツ?

リザード迷彩の戦闘服はいつ頃まで現場で使われていたんだろう?と60年代の写真を調べていたところ、今まで把握していなかった謎のパンツの存在が浮かび上がってきました。

この人の着てる服、上着は普通のTAP47/52っぽいですが、パンツに付いているべきカーゴポケットがありません。という事はTAP47でもTTA47でもないという事になります。なんじゃこりゃ?生地は上着と同じフランス製に見えます。

(写真: Southeast Asia US Army Security Agency Veterans Association, 1963-1964年頃, サイゴン)

こちらのパンツにいたっては、カーゴポケットが無いどころか、あきらかに米軍およびベトナム国産作戦服と同じ「貼り付け式ポケット」を備えている事がわかります。こんなパンツがあったんだ~!こちらも生地は上着と同じに見えるので、フランス製の生地から縫製したと考えられます。

(写真: 1963年11月, サイゴン)

しかしこれらのパンツ、個人がテーラーで作らせたにしてはデザインが地味過ぎると思います。フランスが置いていったTAP47は1960年代には在庫が枯渇しており、将兵の間でプレミア価格で取引される人気の服のはずなのに、そのオリジナルの生地を使ってわざわざ地味な国産型を作る意味が分からない。となると、このパンツは個人オーダーではなく、国産型の裁断が採用された1960年以降に工場で正規に生産された物である可能性もあります。リザード迷彩を含むフランスから供与された被服は全てフランスで縫製された後、インドシナに輸送されたという認識だったのですが、縫製前の生地も送られていたのでしょうか・・・?

2018年04月18日

カオダイ教と日本[1]

カオダイ教(Đạo Cao Đài)とは現在ベトナム国内に約500万人の信徒を抱え、過去には日本との深い関わりもあったベトナム最大の新宗教です。今回はそのカオダイ教徒たちが辿った歴史をご紹介します。

※2019年11月28日更新

こちらに、あらためて加筆修正した記事を掲載してありますのでご覧ください。

2017年10月20日

通称"カオダイ軍ベレー"の正体について

※2024年1月30日更新

知ってる人には常識ですが、このベレーに付いているベレー章は『カオダイ軍(Cao Dai Army)』の物として知られています。しかし、このベレーについて調べれば調べるほど、その通説が疑わしく思えてきたので、その訳を書いていきます。またこの疑問を抱いていたのは私だけではなかったようで、海外のコレクターの間でもいくつかの説が唱えられていました。

Wehrmacht-Awards.com

このベレー章の正体については現在、大まかに言って以下の3つの説が挙がっています。

1. カオダイ軍およびカオダイ教徒を示すベレー章である。(通説)

2. 元々はカオダイ部隊のものだったが、1955年にカオダイ部隊がベトナム国軍に吸収されると陸軍一般兵科用として広まった。(某ベトナム人コレクター)

3. そもそもカオダイ教は無関係。ただの陸軍一般兵科ベレー章だ。(某米国人コレクターなど)

僕は正しいのは3の説であり、1・2の通説は間違っていると考えています。以下にその理由を挙げていきます。

◆カオダイ部隊の部隊章は別に存在する

▲フランス連合カオダイ部隊(Troupes Caodaïstes)部隊章 [1947-1955年2月]

第1次インドシナ戦争中に編成されたカオダイ部隊の部隊章は右胸に付けるバッジのみでした。

その後カオダイ部隊はフランス軍の撤退に伴い1955年2月13日にベトナム国軍に編入されると同時に部隊章も新しいデザインに更新されます。

▲ベトナム国軍カオダイ部隊(Force Armée Cao Dai)部隊章 [1955年2月~1955年10月?]

◆カオダイ部隊以外でもこのベレー章は着用されている

◆ジエム政権によってカオダイ教が弾圧された時代もベレー章が政府軍によって広く使われている

1955年10月にベトナム国首相ゴ・ディン・ジエムが国民投票でバオダイ(保大帝)を追放しベトナム共和国の初代総統に就任すると間もなく、150万人以上の信徒を抱えるカオダイ教団とカオダイ部隊を危険視していたジエムは、政府軍をカオダイ教団本部のあるタイニン省に投入してカオダイ教団の動きを封じるとともに、カオダイ部隊を解散させます。

政府に恭順したカオダイ兵たちは一般兵としてベトナム各地の部隊に散り散りとなっていきましたが、一部の元カオダイ部隊将兵は降伏を拒否して反政府勢力として地下に潜伏したため、ジエム政権は1956~1958年にかけて3000人以上のカオダイ教徒を逮捕してカオダイ部隊の残党狩りを行っていきます。このようにベトナム共和国政府とカオダイ教は、ジエム政権が崩壊する1963年末まで敵対関係にありました。

しかし、カオダイ教が弾圧された時代でも、問題のベレー章は(弾圧していた側の)政府軍将兵に広く使用されていました。従ってこの時点でベレー章がカオダイ部隊・カオダイ教徒を示すものだったとは考えられません。

◆明らかにカオダイ教徒ではない政府軍の高級将校たちも問題のベレー章を身に着けている

▲グエン・ゴック・ロアン(写真左・当時大佐・軍事保安局長官) [1965年11月1日]

1963年11月のクーデターによってジエム政権が崩壊し、新たに軍事政権が発足すると政府とカオダイ教との対立は終わり、元カオダイ部隊の幹部らもベトナム共和国軍へと復帰します。とは言え、あくまで宗教差別が撤廃されただけで、1955年以来8年間も軍から離れていたカオダイ教の将校が復帰してすぐに要職に就くという事はありえず、政権に近い高級将校の中にカオダイ教徒は居なかったと考えられます。

一方、カオダイ教が迫害されていた時期にも出世を続け高級将校になった者たちの中には、問題のベレー章を使用する者が少なからず居るため、ベレー章とカオダイ教に関係があるとはさらに考え辛くなります。

◆アメリカ国防省が作成したベトナム共和国軍制服の図解には、陸軍ベレー章(兵科士官用)として記載されている

▲(左) Pocket Guide to Vietnam, DOD, 年代不詳 / (右) Pocket Guide to Vietnam, DOD, 5 April 1966

▲A Pocket Guide to Vietnam, DOD, 20 Nov 1970

1967年の徽章改定後の版には問題のベレー章は記載されていません。これはそのベレー章が宗教を示すものではなく、単なる陸軍の帽章であり、1967年に他の徽章と同じくデザインが改定された事を意味していると言えそうです。

◆ベトナム共和国軍付きのアメリカ軍アドバイザーも着用しているが、彼らの担当はカオダイ教とは関係ない

▲ゲイリー・カミングス米陸軍特技兵 [1966-1967年頃]

当時カミングス特技兵はサデク省ヴィンロンに駐屯するMACVアドバイザーチーム60に所属しており、ベトナム陸軍第9歩兵師団付きのアドバイザーを勤めていましたが、サデク省や第9歩兵師団が特にカオダイ教にゆかりのある地域・部隊という事はありません。

◆そもそもカオダイ教のシンボルマークとベレー章のデザインとの類似性は、単に『三角形の図柄が入っている』という点のみで、見比べると全く似ていない

▲カオダイ教のシンボル(左)と問題のベレー章(右)

なおカオダイ教的には三角形ではなく『カオダイの目』と呼ばれる目の意匠の方が重要視されている模様

以上の理由から、このベレー章をカオダイ軍の物とする1の通説は間違いであり、このベレー章の正体は単なる陸軍一般兵科ベレー章(1954-1967)であったと私は考えています。

Posted by 森泉大河 at

22:29

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│コレクション│被服・装備│植民地軍 │カオダイ教│【ベトナム国内勢力】

2017年08月11日

制服計画の進捗

ベトナム共和国軍トゥドゥック歩兵学校 予備士官候補生 夏季準礼服

(1960年代後半~1975年)

トゥドゥック歩兵学校については過去記事参照

ほぼ完成。

肩章のみ実物で、チノ制服はセスラーの米軍レプリカで代用。

トゥドゥック制帽と英勇章飾緒(Dây Biểu Chương Anh Dũng Bội tinh)は米国製レプリカ。

トゥドゥック歩兵学校部隊章は、実物持ってるけど付けるのがもったいないので、自作プリントパッチを使用。

唯一の問題は、ちびちびと徽章などを集めている間に、僕のお腹にお肉がついてしまい、最初に買ったチノパンが履けなくなった事。買い直すの悔しいし、どうせ着る機会もそう無いから、引き続きダイエットに励みたいと思います。

こちらの進捗はまだ7割くらい。

ベレーおよびベレー章、キメラのバッジはレプリカ。

肩章、降下資格章、飾緒は当時とほぼ同じデザインなので現用実物で代用。

剣を持つキメラがデザインされた第1および第2空挺コマンド植民地準旅団の徽章は1950年に向きが変更されており、

僕が持ってるレプリカは1950年以前のタイプ。当時既に編成されていた空挺インドシナ人中隊(CIP)というと、

1951年に編成されたベトナム国軍初の空挺部隊『第1(ベトナム)空挺大隊』の基となった、第1空挺インドシナ人中隊(1er CIP)。

したがって正式な所属部隊を書くと、『フランス植民地軍 / 極東フランス遠征軍団 第2空挺コマンド植民地準旅団 第1空挺コマンド植民地大隊 第1空挺インドシナ人中隊』という長ったらしい肩書になります。

なので、胸に付ける大隊バッジは1er CIPの親部隊の『第1空挺コマンド植民地大隊(1er BCCP)』となるので、それのレプリカを探し中。左袖に付ける植民地軍バッジは、肩章と同じく現在のフランス海兵隊とほぼ同じデザインなので、それで代用しようと思っています。

※第2次大戦後から1950年代にかけてインドシナやマダカスカル、アルジェリアなどで相次いだ独立戦争によってフランス政府も帝国主義を放棄せざるを得なくなったため、1958年にフランス連合は解体され、フランス海軍省所属の植民地派遣部隊である『植民地軍(Troupes coloniales)』は、新たに海外即応派遣部隊と定義され、名称も『海兵隊(Troupes de marine)』へと改名されます。その後、海兵隊は1967年に海軍省の所管から離れ、正式にフランス陸軍に編入されました。

しかし海兵隊は現在も、陸軍内でも独立した地位を有する組織であり、肩章や袖章などのデザインは1940年代から変わっていません。その為、現在の海兵隊の徽章類が、第一次インドシナ戦争期の植民地軍制服用に使えちゃう訳です。

ただしデザインは変わっていないものの、実際には素材がモール刺繍からただの金糸刺繍に変わっているので、よく見ると別物なんですが・・・、当時物を集めるのはかなり大変だしレプリカも存在しないので、今は現用のもので妥協するしかない感じです。

なお、この服も、ウエストを絞らないとパンツが履けません。買った当時は履けたんですが…。

でもまぁ、水泳を始めてから5kgは減量したし、筋肉が復活した事で代謝も良くなっただろうから、このまま続ければきっと大丈夫なはず。はず。一応、スポーツ系の大学で水泳サークルに入ってる19歳の子と二人で、同じメニューの練習をしているので、オッサンのダイエットとしてはけっこうハードな練習をしてるつもり。最低でも一日2000m、週2回は泳いでるし。本気で競争すれば、25mまでなら現役にも負けないスピードで泳げています。25m過ぎると一気にバテて、どんどん引き離されるけど。

あと、ここ1ヶ月間体重が減らないのは、脂肪がより重い筋肉に変わったせいだと自分に言い聞かせてます。

Posted by 森泉大河 at

11:58

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│コレクション│SVSQ/士官候補生│被服・装備│ND/空挺│植民地軍

2017年04月18日

ベトナム軍のM1系ヘルメット その1

ベトナム共和国軍では、1948年の国軍創設から1975年のベトナム戦争終結まで、30年近くに渡って様々なモデルの米軍M1系ヘルメットが使用されていました。今回は、それらベトナム軍で使用されたヘルメットについてご紹介します。

M1ヘルメット (大戦モデル)/アメリカ製

使用期間: 1948年~

第1次インドシナ戦争中、ベトナム軍で最も普及していたヘルメットがアメリカ製のM1ヘルメットでした。これは第2次大戦集結後、再建が始まったフランス軍への軍事支援としてアメリカが供与したもので、第1次インドシナ戦争期のフランス連合軍で最も多用されたヘルメットでした。またM1ヘルメットには各種空挺部隊仕様(後述)が存在しましたが、それらは十分な数が揃わなかったため、空挺部隊でも通常型(一般兵科用)のM1ヘルメットが使用されていました。

なお、ここで言うM1ヘルメットとは第二次大戦中の1940年代前半に生産されたモデルになります。大戦モデルと言っても色々ありますが、写真から判別できるのは、大戦中一般的だったJフック型チンストラップが付いたM1という事ぐらいであり、また米軍の中古がまとめて供与されたものなので、細かい仕様はごちゃ混ぜだったと思われます。

M1Cヘルメット (布製チンストラップモデル)/アメリカ製

使用期間: 1951年~

M1Cヘルメットはアメリカ軍が1943年に採用したM1ヘルメットの空挺部隊仕様で、M1のライナーに空挺降下時の安定性を高めるAストラップを追加し、またシェル側のチンストラップにスナップボタンを備えライナーと固定できるデザインとなっていました。第1次インドシナ戦争中、ベトナム国軍を含むフランス連合軍の空挺部隊では、M1と同じくアメリカから供与されたこのM1Cヘルメットが多用されていました。なお当時のM1Cは、革製チンカップに代わって大戦末期に採用された布製チンストラップのタイプが一般的でした。

M1ヘルメット EO改修型/アメリカ製・フランス軍改造

使用期間: 1952年~

フランス連合軍の空挺部隊にはアメリカ製のM1Cヘルメットが支給されていたものの、その数には限りがあり、空挺部隊の規模拡大と共にヘルメットが不足していきました。そこでフランス軍は1952年に、在庫に余裕のある一般兵科用M1ヘルメットのライナーにM1Cのような空挺降下時の安定性を高めるAストラップを取り付ける改造を行い極東(EO)=インドシナ派遣部隊への支給を開始します。この改造されたM1は"M1ヘルメットEO改修型(Casque M-1 modifié Extrême-Orient)"と呼ばれ、M1Cのような爪付きバックルではなく、左右2個ずつ備えたDリングで布製のウェビングチンストラップを締め上げる方式のAストラップを備えていました。

参照: Normandy..Accessories http://www.normandy-accessories.com/product_info.php?products_id=474

Mle 51 TTA OTANヘルメット/フランス製

使用期間: 1952年~

Mle 51 TTA OTANヘルメット(Casque troupes toutes armes modèle 51 OTAN)はM1ヘルメットを基にフランス軍が1951年に制式採用した一般兵科用ヘルメットです。第2次大戦による荒廃と戦後の東西冷戦による緊張状態を迎えた西欧諸国は、軍の再建をアメリカからの軍事支援に頼っており、ヘルメットもアメリカ製のM1ヘルメットが北大西洋条約機構軍の標準装備となっていました。この中でフランスは装備の国産化を図り、北大西洋条約機構(仏語略称:OTAN)の標準ヘルメットであるM1を国産化した物がMle 51 TTA、通称OTANヘルメットでした。 このOTANヘルメットはM1ヘルメットとほぼ同じ構造でしたが、シェルの前側のバイザー部分がM1より短く、逆に後ろ側がM1より大きく突き出ているのが特徴でした。OTANヘルメットはフランスからベトナム軍に供与された期間が短かったため数は少ないものの、1960年代まで使用例が見られます。

参照: World War Helmets http://www.world-war-helmets.com/fiche.php?q=casque-francais-mle-51-tta

なお、フランス軍は1953年に、OTANヘルメットにM1Cと同様のAストラップを追加した空挺部隊向けの"Mle 51 TAPヘルメット"を採用しましたが、インドシナ派遣部隊もしくはベトナム国軍での使用例については未確認です。

M1ヘルメット (戦後モデル)/アメリカ製

使用期間: 1950年代末?~

フランスがベトナムから撤退した後、ベトナム共和国軍はアメリカから直接軍事支援を受けるようになり、個人装備も急速にアメリカ式に切り替わっていきます。M1ヘルメットも大戦期の旧モデルから、当時のアメリカ軍の現用(いわゆる戦後モデル)へと更新されていきます。さらに1960年代に入るとベトナム軍のヘルメットの大半はこの戦後モデルに置き換わり、以後1975年まで長きに渡って使用されました。なお空挺部隊においても、空挺用ヘルメットの不足から、一般兵科用M1は引き続き使用されました。

戦後モデル(1950年代から1960年代前半)のM1ヘルメットは、大戦期のJフック型に代わり、既定の圧力でバックルが外れるように設計されたT1型チンストラップが装備されているのが大きな特徴でした。(T1ストラップは1944年に採用されたものの、実際に普及するのは1950年代になってからでした。) また、ライナーの革製チンストラップは標準装備でしたが、前線ではシェルの内側に隠されたり、外されている場合も多々ありました。

M1Cヘルメット (戦後モデル)/アメリカ製

使用期間: 1950年代末?~

M1と同様に、空挺部隊向けのM1Cヘルメットも順次戦後モデルに切り替わっていきました。M1C戦後モデルは、M1と同様シェル側にはT1型チンストラップ(スナップボタン付き)が装備されており、またライナー側のウェブチンストラップも金属ハトメ付きの新型になっています(※2017年4月19日訂正: 形状は大戦末期の物と同じでした)。なお、M1Cのライナーは一般兵科用M1のシェルと互換性がある為、戦後モデルもしくは後述する国産M1のシェルにM1C(空挺用)ライナーが取り付けられている事もあります。

国産M1ヘルメット/ベトナム製

使用期間: 1960年代中盤?~

1960年代半ばになると米国製M1(戦後モデル)をコピーしたベトナム国産のヘルメットの生産が始まり、以後終戦まで米国製と共に広く使われていきます。国産M1ヘルメットの特徴は、米国製M1のような反射防止の砂吹付塗装がなされておらず表面がツルツルであった事でした。この砂吹付の省略は、同じくM1を国産化していた台湾軍やタイ王国軍でも行われました。塗装色は米軍のようなオリーブドラブではなく、青みがかった暗緑色と言った感じの色をよく見ます。またライナーの革製チンストラップは不要と見なされ、最初から備えていなかったと思われます。

◆M1 / M1Cヘルメット (1965年モデル)/アメリカ製について

アメリカ軍は1941年以来ほぼ同じ構造だったM1およびM1Cヘルメットの大掛かりなマイナーチェンジを1965年に行い、ベトナム派遣アメリカ軍部隊が使用するヘルメットは順次この新型(1965年モデル*)に切り替わっていきました。この1965年モデルのM1/M1Cは、戦後モデルと同様にベトナム共和国軍に供与された可能性は十分あるものの、ライナーの内装が写っていない限り当時の写真からではそのM1が戦後モデルなのか1965年モデルなのかを判断するのは難しいため、僕はまだ1965年モデルのM1がベトナム軍でも使用されていたという確証は得られていません。

※マニアの間では1965年モデルのM1およびM1Cに"M2"という通称がつけられていますが、M2とは本来、1942年に開発された最初期の空挺仕様M1ヘルメット(M1Cより前のモデル)の名称です。1965年モデルをM2と呼ぶのはかなり間違ってるので止めた方がいいと思います。

おまけ

ツルツルヘルメット計画、進行中

2017年03月27日

ブラッドケーキ/ブラッシュ迷彩

先日ベトナム海兵隊のタイガーストライプ迷彩について書きましたが、タイガーストライプと同じく1960年代初頭から使用され始め、ベトナム共和国軍を代表する迷彩服としてタイガーストライプと双璧を成していたのが『ブラッドケーキ』または『ブラッシュ』と呼ばれる迷彩服でした。(これらの呼び名はマニア間での通称であり、当時のベトナム軍における呼び名ではありません。) 今回はこのブラッドケーキ迷彩服について、当時の写真を交えながらご紹介します。

関連記事: ベトナム軍の迷彩

ブラッドケーキ迷彩の起源

愛好家・コレクターの間では、ベトナム軍ブラッドケーキ迷彩の源流は第2次大戦中に開発されたイギリス陸軍の迷彩ウィンドプルーフスモックにあると考えられています。

Smock, Windproof, Camouflaged: British Army© IWM (UNI 4081)

このウィンドプルーフスモックは第2次大戦中、イギリス軍の指導の下組織された自由フランス軍SASにデニソンスモック等の英軍装備と共に供与されており、さらに大戦後は米英軍の支援の下再建中のフランス陸軍(本土軍・植民地軍・外人部隊)の空挺部隊に大々的に供与され、スモックだけでなく同じ生地で作られたジャケットやパンツも生産されました。

時を同じく、1946年に第1次インドシナ戦争が勃発すると、このウィンドプルーフ系迷彩服はインドシナ派遣部隊(CEFEO)の各空挺部隊にも支給されます。さらに1948年からは植民地軍のインドシナ人空挺中隊(CIP)に、1951年からはフランス連合の枠内で独立したベトナム、ラオス、カンボジア各国の空挺部隊でも使用されるようになります。

国産化

こうしてウィンドプルーフ系迷彩服はベトナム共和国軍へと受け継がれていった訳ですが、ジュネーブ協定後の1950年代後半になるとウィンドプルーフ迷彩の使用例は急激に減少します。なぜならフランス連合軍はベトナムから撤退する際、これから部隊に支給するはずだった新品の空挺部隊用リザード系迷彩服(TAP47系、TTA47系)を大量に南ベトナムに置いて帰ったため、ベトナム軍空挺部隊の使用する迷彩服はそれら新品のリザード系だけで十分となり、古いウィンドプルーフ系を着る必要がなくなってしまったからです。

しかし、当然ながらフランス軍が残していったリザード系迷彩服の数にも限りがあり、訓練や戦闘で消耗されればいずれ迷彩服が不足する事は明白でした。その為ベトナム軍は空挺部隊向け新型国産迷彩服の開発を進めていきます。こうして生まれたのが、ウィンドプルーフ迷彩を基に開発されたブラッドケーキ迷彩服でした。

このブラッドケーキ迷彩服の裁断は、海兵隊タイガーストライプや、その発展型であるベトナム軍共通の作戦服とは異なる独特のものでした。この服は空挺部隊向けの作戦服である為、空挺降下時に着用する事を念頭に設計されています。海兵隊式と違い、降下時に風圧で空気が服の中に入ってバタついたり、装備・ベルト類が引っかからないよう、前合わせやポケットのフラップが隠しボタンになっているのが大きな特徴でした。また、迷彩パターンだけでなく、ウィンドプルーフスモック本来の防風性も受け継ぎ、風を通しにくい生地が使われていました。なお、パンツは概ね海兵/一般と同じく米軍ユーティリティ式の貼り付けポケットで、カーゴポケット有り・無しが存在していました。

しかし残念ながら、僕はまだブラッドケーキ迷彩服がいつごろ開発されたのか、詳しい情報はつかめていません。僕が写真で着用を確認している最も古い時期は、1962年になります。もっと古くからあるよ!という情報をお持ちの方、是非ご連絡下さい!

ブラッドケーキ迷彩服を着用し降下訓練に臨む空挺旅団兵士[1962年]

またブラッドケーキ迷彩服は1960年代初頭から60年代末まで10年近く使用された服であるため、いくつかバリエーションが存在します。以下は、僕が写真で確認しているもののまとめになります。

◆大2ポケット

おそらく最初に生産されたブラッドケーキ迷彩服の裁断。大きめの胸ポケットと隠しボタンの前合わせが特徴。ポケットのマチ、TTA47のような肩当て補強、エポレットはそれぞれ有り・無し両方が見受けられます。

[1963-1964年?]

[1963-1964年] 画像: © Southeast Asia US Army Security Agency Veterans Association

ライセンス企業Alamyではこの写真の撮影年を1973年と記載していますが、僕の見立てでは1964~1966年頃だと思います。

◆小2ポケット

大ポケットの簡略型と考えられており、海兵/一般部隊向け裁断のようにポケットが小さくなっています。またエポレット無しタイプもちらほら見受けられます。※2017年4月1日訂正

ジエム政権への軍事クーデターに参加した空挺旅団兵士[1963年11月サイゴン ザーロン宮殿]

◆隠しジッパーポケット改造

胸ポケットの内側にさらにTAP47系降下服のような隠しジッパーポケットを追加した改造モデル。大ポケット、小ポケット共にこの改造が行われた模様です。

同じくAlamyでは1973年撮影としていますが、個人装備からして1964~1966年頃だと思います。

僕が持っている香港製のリプロは、このタイプを再現したものです。新品だとコントラストが高すぎて別物みたいですね。リアルにするには全体がグレーっぽくなるまで退色させる必要がありますが、失敗すると取り返しのつかないリスキーな作業になるので、まだ踏み出す勇気が出ません。

◆TCU(1stパターン)裁断

その名の通りアメリカ軍のTCU(熱帯戦闘服)を模した裁断です。空挺部隊ではなく、主に特殊部隊(LLĐB)で着用されていました。どちらも空挺作戦を行うエリート部隊でしたが、フランス軍によって創設された空挺部隊とは異なり、LLĐBは1950年代末からアメリカ軍特殊部隊によって育成された組織であるため、米軍グリーンベレーに倣って緑色のベレーを採用するなど、米軍からの影響をより色濃く受けていたようです。

CIDGキャンプ訪れたベン・ハレル米陸軍中将の激励を受けるベトナム軍LLĐB隊員[1964年11月]

1960年代後半

1960年代後半になると、ベトナム陸軍のエリート部隊全体で米国の民間ハンター向け迷彩パターンをコピーした『シビリアンリーフ』迷彩が作戦服に採用され、空挺師団ではブラッドケーキからシビリアンリーフへの切り替えが始まります。さらに1967年には、米軍の新型TCU迷彩『ERDL』パターンが、海兵隊を含むベトナム軍エリート部隊共通の迷彩服として採用されます。その後も1969年からは国産の新型迷彩『レンジャー/エアボーン』パターンの配備が進められ、ベトナム軍の迷彩服は一気に様変わりしていきます。

とは言え、数万人の兵士の迷彩服を一度に更新する事は不可能であり、徐々に切り替えが進められたため、前線部隊でのブラッドケーキ迷彩の着用例は1968年頃まで見受けられます。また自費でブラッドケーキ迷彩服をテーラーメイドした将校たちは、新型迷彩が採用された後も手持ちの迷彩服を着続けたので、あまり前線に出る事のない司令部や後方勤務者は1970年頃になってもブラッドケーキ迷彩服を着ている事がありました。

空挺師団第5空挺大隊の中尉[1967年]

テト攻勢の最中の空挺師団兵士 [1968年サイゴン]

この時期、空挺師団ではERDL迷彩が一般的となっており、一部ではレンジャー/エアボーン迷彩の支給も始まっていました。

高級将校の仕立服

高級将校は自費で迷彩服をテーラーで仕立てるため、服の裁断はある程度個人の好みで作られます。そのため、高級将校の着ている迷彩服の裁断は、一般兵に支給されていたものとは異なる可能性がある事に留意する必要があります。

◆大2ポケット

高級将校であっても多くの場合、(仕立服だとは思いますが)一般的な大2ポケット型のブラッドケーキを着ています。ただし官給品とは違い、殆どの場合でエポレットや肩当は省略される事なく備わっています。

カオ・バン・ビエン少将(当時) (写真左) [1965年10月]

ゴ・クアン・チュウン少佐(当時)(写真中央)と空挺師団付き米陸軍アドバイサー ウェスト大尉(写真左) [1964年8月]

◆TCU(1stパターン)裁断

ド・カオ・チ中将[1960年代中盤]

チ中将の出身部隊である空挺師団ではTCU型ブラッドケーキはほとんど見られませんが、当時チ中将は軍団司令なので米軍式の服も作ったようです。

◆大2ポケット/前合わせボタン露出

トン・タット・ディン中将[1963年11月]

胸ポケットは隠しボタンのままですが、前合わせだけボタンが露出しています。隠しボタンは降下服としての実用性を目的とするものなので、それが取り払われたこの服は、実際に空挺降下をする事はない高級将校専用の服と言えそうです。

◆小2ポケット/胸ポケットボタン露出

グエン・チャン・チ少将[1965年ダナン]

上の中将の服とは逆に、胸ポケットだけボタンが露出しているタイプ。また、仕立服でありながらエポレットを備えていないのも珍しいです。

※2017年4月1日追記

◆大2ポケット/前合わせ・胸ポケットボタン露出

グエン・カイン中将(当時)(写真左) [1964年サイゴン]

前合わせと胸ポケット両方のボタンが露出し、エポレット無しという、海兵/一般部隊向けとほぼ同じ裁断になっています。

※2017年3月29日追記

◆大4ポケット/胸ポケットボタン露出

グエン・バン・テュー中将(写真左) [1966年]

(TCU型を除いて)珍しい4つポケットのタイプです。ウエスト周りには降下時の空気の侵入を防ぐドローコードが見受けられます。テュー中将の出身部隊は空挺ではありませんが、降下資格は持っていますし、当時空挺科幹部の独壇場だった軍事政権の中で新たな政権を発足させたテューですから、空挺科に舐められないよう、服で箔をつけるという目的があったのかも知れません。

Posted by 森泉大河 at

00:43

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│LLĐB/特殊部隊│被服・装備│ND/空挺│植民地軍

2017年02月26日

続・タイガーストライプの始まり

まず、ベトナム海兵隊迷彩『Da Cọp(虎皮)』、通称タイガーストライプの原型となったのは、フランス軍の空挺部隊用迷彩(通称リザード迷彩)と言われてきましたが、それを裏付ける分かりやすい写真がM-51Parkaに関する2,3の事柄様のこちらの記事『サイゴン1955 あるいはタイガーストライプの始まり?』で紹介されています。

一口にリザード迷彩と言っても様々なパターンがありまして、中でもタイガーストライプの原型となったのは、第一次インドシナ戦争末期に登場した、マニア間呼称で言うところのC1パターンと考えられています。フランスはフランス連合各国の空挺部隊に、このC1リザードパターン迷彩で作られたTAP47/52降下服やTTA47系戦闘服を供与しており、それらの迷彩服はインドシナ諸国がフランス連合から独立した後も、1960年代まで各国の空挺部隊に使用されていきます。

※TAPとかTTAとかややこしいですが、TAPはTroupes AéroPortées(空挺部隊)、TTAはTreillis Toutes Armes(全兵科)を意味しており、同じ"Modèle 47"でも服の形が全然違います。

また、この時代のリザード系迷彩はパターンだけでなく色のバラつきも大きく、同じC1パターンであっても、全体が緑っぽく、茶色の部分がかなり黒っぽい、まるで別物のような柄があったようです。これらはあくまでフランス製のリザード迷彩なのですが、ぱっと見タイガーにしか見えません。

▲C1パターン亜種のTTA47/50または53型パンツ。

資料提供: デスボランティア様

ベトナム海兵隊の新型迷彩は、当時ベトナム陸軍空挺部隊が使用していたフランス軍C1パターンをベースに、こういった亜種の影響も受けながら開発されたのではないかと推察されます。その為、現在タイガーストライプと呼ばれている迷彩の最初のモデル(通称VMX)は、ベースとなったC1と同じく、フランス軍TTA47系戦闘服の裁断で作られました。

▲VMXパターンTTA47戦闘服

▲フランス軍C1パターンとベトナム海兵隊VMSパターンの比較

画像引用: Vonstuck Camouflage

僕は今まで知らなかったのですが、タイガーストライプ研究のバイブルTIGER PATTERNSによると、1957年8月には既に最初のVMXパターンTTA47戦闘服が完成していたとしており、実際に1957年製造を示すベトナム国防省のスタンプの写真が掲載されています。なので『タイガーストライプの始まり』と言った場合、それは1957年まで遡れたんですね。やっぱり値段高い本は、高いなりに良い情報が載ってるんだなぁ。

▲VMXパターンTTA47戦闘服を着用したベトナム海兵隊員

※これらの服の袖についているパッチは1950年代後半の海兵隊のもので、1960年に制定された新型(現在は初期型と呼ばれている)海兵隊章より前のタイプです。しかしパッチが1960年に制定されたとしても、実際に行き渡るのはもっと後なので、写真からでは50年代末~60年代初頭としか言えない感じです。その為、タイガーが50年代に支給されていたと断定できる写真はまだ発見されていないようです。

※その後の調査の結果、ザーコップ(タイガーストライプ)は1957年に導入されたとわかりました。

このように最初に部隊への支給が始まったタイガーストライプはTTA47型からでしたが、1960年代以降TTA47に代わってベトナム共和国軍の標準的な戦闘服となる貼り付け2ポケット裁断(通称ARVN型/M59)のタイプも、1958年製造スタンプが確認されているとデスボランティア様より情報を頂きました。なんと!貼り付け2ポケット裁断はこんな早い時期に存在していたんですね!(つまりM59という呼び方は無意味になりますね)

▲1958年製が確認されたベトナム海兵隊『貼り付け2ポケット型』

1960年代以降、この貼り付け2ポケット型は海兵隊のみならずベトナム共和国軍全体の標準作戦服となり、一般部隊向けのオリーブグリーン単色が陸海空軍で広く用いられます。さらにその後、エポレットを追加し各種迷彩生地で作られた迷彩服型や、主にオリーブグリーン単色で肩当を省略した簡略型もしくは肩当なしエポレット追加型が終戦まで全軍で広く用いられました。

※それまでフランス軍式の野戦服を使っていたベトナム軍が、アメリカ軍のユーティリティユニフォームに似たデザイン(特にパンツ)を採用した背景には、当時ゴ・ディン・ジエム政権がアメリカからの支援に依存を強めていった事と同時に、国内での生産が間に合わなかったため、これら迷彩服の生産の大部分を同じ親米国家の日本や韓国に委託していた事が影響していたのではないか、という考察をデスボランティア様からご指摘いただきました。

しかし、当初タイガーストライプ迷彩服の生産は先に登場したTTA47型が優先されていたようで、手持ちの写真を見た限りでは、現場に支給されるタイガーがTTA47から2ポケットに切り替わるのは1961~62年頃のようです。

▲VMXもしくは1stパターンの2ポケット戦闘服を着用したベトナム海兵隊員[1962年]

以上が、ベトナム共和国海兵隊がタイガーストライプを着用するまでの流れになります。それ以降は米軍がCIDGに支給するために海兵隊迷彩のコピー品をアジア各国で生産させたことで種類が多くなり過ぎて、ちょっと僕には付いていけません(汗)

おまけ

海兵隊つながりで、ちょっとレアな写真

▲『初期型』と呼ばれる海兵隊胸章が使われてる写真。

※このパッチは1966年~1967年の短い期間使用された物でした。『ベトナム海兵隊のインシグニアについて その1』参照

ちなみにこの女性は髪型からして軍の婦人隊員ではなく、おそらく兵士の彼女が彼氏の軍服を着て写真館で撮ったものだと思います。

▲ジエム政権末期の1963年頃だけ使われていた海兵隊の帽章(ベレー章)

1963年11月1日のクーデターでジエム政権が崩壊すると、この1963年式帽章はすぐに廃止されて、改定前のタイプに戻ります。

▲海兵隊胸章を訳の分からない場所に付けてる人の図

たぶん、こうした理由は「カッコいいと思った」からなんだろうな・・・

2016年10月01日

おフランスのおベレー

珍しく手持ちの実物軍装を載せてみます。

うちにはフランス軍のベレーがいくつかあるのですが、実はこれらのベレーは立てる向きが同じだからベトナム共和国軍コスプレの代用品にしようと思って買っただけなので、フランス軍アイテムを集めているつもりはありませんでした。

でもよく考えたら、以前『フランス軍のベレー章など』で載せた実物ベレー章を持ってるんだから、それらをベレーと組み合わせれば本来のフランス軍の姿になるじゃん、という事に今頃気付きました。ただし、僕は第1次インドシナ戦争期のフランス連合軍関係のアイテムは徐々に集め始めたところですが、今回紹介するベレーとベレー章は1960年代以降の物なので、僕の趣味の範囲からは外れているため、あまり詳しいことは分かりません。

アマランス(Amarante)

ベレーと言ったらやっぱりこの色。

1950年代以降は明るいアマランス色になっていますが、元々は第2次大戦中に組織された自由フランス軍SASがイギリス陸軍空挺部隊のマルーン色ベレーを取り入れたのがその起源と言われています。

ただし、写真のベレーは帽体が異様に小さくなった近年のスタイルなので、

60年代以前のフランス軍やベトナム共和国軍への代用には不向きです。

▲陸軍本土空挺部隊 (Troupes Aéroportées Métropolitaines)

▲陸軍海兵隊空挺部隊 (Parachutistes Troupes de marine)

ダークブルー (Bleu foncé)

ダークブルーはフランス陸軍の基本色で、各兵科で使われています。

写真のベレーは1964年納入のPX品らしいです。

この時代のフランス軍ベレーは、現在とは反対に帽体がとても大きく、ベレーが耳にかかるくらい左側に垂らして被るものでした。

▲陸軍歩兵(Infanterie)

▲陸軍工兵(Genie)

▲陸軍輜重兵(Train)

▲陸軍海兵隊 (Troupes de marine)

▲空軍空挺コマンド (Commando parachutiste de l'air)

グリーン (Vert)

グリーン色のベレーも元々、第2次大戦中に自由フランス軍の外人部隊がイギリス陸軍第4コマンド旅団のグリーン色ベレーを取り入れたのがその発祥と言われています。

当初ベレーは外人空挺大隊でのみ使用されましたが、1959年からは空挺以外も含む外人部隊共通のベレーとなりました。

写真のベレーは1967年納入のPX品で、先記のダークブルーと同じく帽体が大きい時代の物です。

▲陸軍外人空挺部隊(Parachutistes Légion étrangère)

熱帯ベレー/ベージュ (Beige)

こちらは1950年代から60年代にかけて熱帯地域で使用されたコットン製のベレーです。

部隊、兵科ごとに色が違うウール製ベレーとは異なり、熱帯地域であれば部隊に関係なく着用でき、

ベレー章もそれぞれの部隊の物を取り付ける事が出来ました。

▲陸軍サハラ部隊(Troupe Saharienne)

ブラック (Noir)

ブラック色は陸軍装甲騎兵(機甲)や猟兵などで使われていますが、写真のベレーは通常とは逆の左立ち(イギリス式)になっています。

フランス海軍の陸上部隊ではイギリス海軍・海兵隊の影響から左立ちのベレーを使っていますが、このブラック色がどの部隊で使われるのかは分かりませんでした。

帽体は小さいので、比較的新しい時代の物っぽいです。

おまけ

2009年以降、Wikipediaフランス語版『Marcel Bigeard』のトップ画像に鎮座し続けた謎の落書き、もとい肖像画。

ミスター植民地空挺ビジャールおじさん(?)

顔が似ていないとかの問題以前に、英語・日本語など他言語版のページでは本人の写真が使われているのに、なぜ地元のフランス語版では写真ではなく、ウィキペディア編集者個人が描いた微妙なイラストがトップ画像であり続けたのか・・・。謎過ぎます。フランス国内では良くも悪くもかなりの有名人なはずなのに。

しかし、掲載から7年経った2016年7月、ついに(と言うか今頃)トップ画像が実写に変更され、この意味不明な状態は突然終わりを迎えます。(まだ下の方にこのイラスト残ってるけど。)

実はフランスのネット住民もあの状況を面白がって、あえて誰も直そうとしなかったんじゃないか?

そして先日ようやく、そんなネタがある事を知らない普通の人が、普通に実写に変えたのでは、と推測してます。

だからどうしたって話だけど。

2016年08月06日

アホカリ2016

スタッフ、参加者の皆さん、お疲れ様でした!

2年ぶりのアホカリ、本当に楽しい時間を過ごせました。

一日目

第一次インドシナ戦争フランス軍で集合する企画『INDOCHINUIT!』にて

一応ベトナム戦争のイベントなので、僕らは十数年前にこの地で戦死したフランス連合軍兵士の亡霊って事で(笑)

二日目

第2軍団某キャンプに駐屯する第22歩兵師団およびレンジャー隊員たち

韓国陸軍首都師団(猛虎師団)の戦友たちと

敵に捕縛されたホン・バン・チ大佐を救出するレンジャー隊員ら

ギリギリのところでA-1攻撃機がナパームを投下し敵を食い止めた

(※爆発シーンの写真は後日インターネットで拾ったものであり、撮影者は私ではありません。もし不都合があるようでしたらコメントでその旨ご連絡ください)

また来年もこの地でお会いしましょう!

おまけ

今回から我らベトナム共和国軍に、ロシア出身のアンドレイ君も加わりました。

彼とはオーストラリア在住の共通の友人の紹介で知り合い、今回初めて対面する事となりました。

残念ながら初のアホカリでは、彼はその風体から、他の参加者から何度となく"アドバイザー"と言われてしまいました。

着ている軍服は間違いなくベトナム兵なのに。

アメリカ人役が似合う人が羨ましいのは分かるけど、彼自身はベトナム人役を望んでいるので、人種を理由に白人の役を求めるのは本当に失礼な事だと思いますよ。

それを言うなら日本人は東アジア以外の軍装やるなって話です。

アホカリの帰路は、彼が東京に用事があるとのことで、僕の車に乗せ東京まで送り届けました。

そして渋滞の中いろいろ話して彼の考えを知り、同じ趣味の友人として心から応援していきたいと思いました。

おまけ2

アホカリを終え帰宅したら、実家の庭にYナンバーの車が停めてあった。

持ち主が海外に行ってる間、うちの親がしばらく預かる事になったそうです。

2016年07月23日

ジャライ服Ver.2

アホカリに向けて改良を進めていたジャライ族の民族衣装(風の服)がほぼ完成。前回作った時は手元に不鮮明な画像しか無かったのでほとんど想像でやるしかなかったけど、今回はある程度実物に近い雰囲気が出たかなと思います。やる気が出たらもうちょい作りこみます。

ただし、その実物自体、バリエーションが多すぎて、何が正解かまだ把握できてないけど。ジャライ、ラーデなど民族毎にデザインが違うのはもちろん、同じジャライ族内でも部落および部落内でのその人の地位でデザインが違うみたいです。ベトナムの少数民族に関する本は沢山あるけど、残念ながらそこを細かく解説している本にはまだ出合ったことがないです。

1975年以降、ベトナム共産党=現ベトナム政府によって繰り返されてきた少数民族への大量虐殺・民族浄化(ジェノサイド)によって少数民族の文化は一時期壊滅状態に陥っており、もしかしたら1975年以前の服のデザインに関する情報はほとんど失われているのかも知れません。現在ベトナムで流通している『少数民族の衣装』のほとんどは、それぞれの村で機織りする昔ながらの製法ではなく、お祭り用にアパレルメーカーが大量生産した物のようですし。

ちなみに今回この服はアホカリ1日目に、一人でベトナム陸軍第2軍団DSCĐ (CIDG)のパレード装のコスプレする予定で作っていたのですが、偶然にもその日、第一次インドシナ戦争装備で集まる企画"INDOCHINUIT!"が開催されるそうです。

[INDOCHINUIT!詳細]7月30日31日に本栖ハイランド(富士本栖リゾート)で開催される「アホカリプスVNリユニオン2016」に第一次インドシナ戦争装備で集まろう!と言う企みです、30日(土)の午後くらいを予定、集まるだけで特に企画は考えていないので、駄弁るも良し、撮影会も良し、情報交換も有り、流れで宴会も良し、というテキトー企画です、一応アホカリプス実行委員から開催の許可は貰ってあります、部隊、年代問わずですが一応1947~1954年が妥当ではないかと、参加費は「アホカリプスVNリユニオン2016」の参加費となります、「INDOCHINUIT!」のみ参加という奇特な方は「見学参加」扱いとなります、

民族衣装なら時代関係ないから、そのままフランス連合時代のモンタニャール大隊のデガ兵士として混ざろうかと思います。

過去記事『デガの歴史 古代~1954年』参照

▲デガ兵士に勲章を授与するベトナム国国長バオダイとCEFEO司令ジャン・ド・ラトル・ド・タシニー将軍(バンメトート 1950年)

Posted by 森泉大河 at

18:42

│Comments(4)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│【インドシナ少数民族】│自作グッズ│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │デガ

2016年06月26日

ベトナム空挺 1948-1954

※2017年7月29日更新

※2018年9月16日更新

1948-1954年

フランス植民地軍 空挺インドシナ中隊

(Compagnie Indochinoise Parachutiste)

ベトナム空挺部隊の歴史は、1948年にに創設されたフランス植民地軍『空挺インドシナ中隊(CIP)』から始まった。

※CIPは1951年以降ベトナム国軍に順次編入され、ベトナム陸軍空挺部隊の中核を担った事自体は間違いないのですが、ベトナム空挺の『始まり』という意味では、もっと早くに発足した部隊が存在しました。補足記事『ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち』参照

遡る事1945年8月14日、連合国によるポツダム宣言を日本政府が受諾し、第2次世界大戦は終結を迎えた。これに伴いフランスは、同年3月の『仏印処理』によって日本軍に奪われたインドシナの支配権を取り戻すべく、二日後の8月16日にはインドシナ遠征部隊の派遣を決定した。

1946年6月、大戦中に活躍した自由フランス空挺SASから発展した『第1SAS大隊(1er SAS)』がインドシナに到着し、フランス植民地軍(Troupes coloniales)の一員として『極東フランス遠征軍団(CEFEO)』の指揮下に入る。その後、第1SAS大隊はインドシナにおいて7月に『SAS空挺準旅団(DBP SAS)』へ、1947年12月には『SAS空挺コマンド植民地準旅団(DBCCP SAS)』へと拡大。1948年には『第2空挺コマンド植民地準旅団(2e DBCCP)』へと改編された。

同時期に、同じく大戦中に自由フランス政府側で組織された植民地軍の各コマンド部隊も、1947年にイギリスにおいて『空挺コマンド植民地準旅団(DBCCP)』として統合され、次いで『第1空挺コマンド植民地準旅団(1er DBCCP)』へと発展した。

最終的に第1および第2空挺コマンド植民地準旅団には計9個(第1・2・3・4・5・6・7・8・10)の空挺コマンド植民地大隊(※)が編成され、インドシナ平定を目指すCEFEO空挺部隊の主力を担った。

第1次インドシナ戦争が激化していく中でCEFEO空挺部隊の被害も増加していったことから、SAS空挺コマンドのグリエ=ペイゾン中尉はその戦力を補填すべく、植民地軍の主力であるインドシナ人兵士に降下訓練を施し、インドシナ人で構成された空挺部隊を創設する事を立案した。この計画には反対の声も挙がったが、グリエ=ペイゾンは計画を実行に移し、コーチシナ(ベトナム南部)において志願者を募った。その結果、約200名のベトナム人兵士が選抜され、サイゴン近郊のキャンプ『ディアン』にて訓練が開始された。そして1948年1月1日、初のベトナム人空挺部隊『空挺インドシナ中隊(CIP)』が創設され、グリエ=ペイゾン中尉およびメッシャジー中尉が指揮官に着任した。

最初のCIPであるグリエ=ペイゾン中尉の部隊はまず、第1空挺コマンド植民地大隊(1er BCCP)に第3中隊として組み込まれた。以後CIPは各BCCP内に設置され、フランス人降下兵による指導を受けながら数々の実戦を経験していく。なお、CIPの多くはベトナム人で構成されていたが、その名の通りインドシナ人部隊という括りであるため、ベトナム人の他にもラオス人、カンボジア人、少数民族で構成されたCIPも存在する。

1948年 最初のCIPが1er BCCPに編入される

1948年7月 5e BCCP内にCIP設置

1948年10月 2e DBCCP指揮下の各BCCP内部にCIP設置

1949年11月 2e BCCPのCIPが『第2空挺インドシナ中隊(2e CIP)』へ改称

1949年12月 1er BCCPのCIPが『第1空挺インドシナ中隊(1er CIP)』へ改称

1950年10月 CIPが『空挺インドシナ中隊群(GCIP)』へ改称

1951年3月 GCIPが再びCIPへ改称

▲フランス人降下兵から空挺降下訓練を施されるインドシナ兵[1951年トンキン地方]

▲勲章を授与される6e BCCP大隊長マルセル・ビジャール大佐とCIPのベトナム人降下兵[1953年ロンソン]

1951-1954年

フランス外人部隊 空挺インドシナ中隊

(Compagnie Indochinoise Parachutiste de la Légion Etrangère)

1951年初旬、フランス軍CEFEO司令ド=ラトル将軍はインドシナに展開する二つの外人空挺大隊(BEP)にもCIPの設置を命じ、それぞれの大隊に主にベトナム人で構成された『外人部隊空挺インドシナ中隊(CIPLE)』が組織された。

第1外人空挺大隊(1er BEP) 第4中隊 / 第1外人部隊空挺インドシナ中隊(1er CIPLE)

第2外人空挺大隊(2e BEP) 第8中隊 / 第2外人部隊空挺インドシナ中隊(2e CIPLE)

元々外人部隊は兵士の出身地を問わない他民族部隊であったが、植民地軍がCIP育成に苦慮したように、一度に多数のベトナム人兵士が部隊に入ることは外人部隊にとっても管理上の困難が付きまとった。またCIPLEは当初からベトナム国軍の強化を目的とした教育部隊としての役割を持っていたため、CIPLE隊員は半ばベトナム国軍=植民地兵であり、通常の外人部隊兵士のようにフランス軍と個人的に契約した外国人という扱いではなかった。

CIPLEでは外人部隊の代名詞でもある『白ケピ(Kepi Blanc)』は使用されなかったが、代わりに白ケピに習った白いベレー帽(ベレー章はフランス陸軍空挺部隊共通のサン・ミシェルの剣)が制帽として制定された。CIPLE隊員自身は、歴史あるフランス外人部隊の一部となれた事を大変誇りとしており、隊員たちに以下のスローガンが広まったほどであった。

"我らベトナム兵にあらず、外人部隊なり!"

(Moi, c'est être légionnaire, pas vietnamien!)

▲パレードに参加する2e CIPLE [1954年1月ハノイ]

下士官まではベトナム人もいるが、将校は他の外人部隊と同様フランス人が務めた

1951-1955年

ベトナム国軍 空挺大隊

(Tiểu Đoàn Nhẩy Dù / Bataillon de Parachutistes Vietnamiens)

1948年、フランス政府はベトミンによる対仏闘争を鎮静化するため、阮朝皇帝バオダイ(保大帝)を国長とする『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』を擁立し、フランス連合の枠内での独立を認めた。1949年にはフランス植民地軍のベトナム人部隊が『ベトナム国衛兵隊(Vệ binh Quốc gia Việt Nam)』として再編成され、晴れてベトナムに国軍が創設された。ベトナム国家衛兵隊はその後、1952年に『ベトナム国軍(Quân đội Quốc gia Việt Nam)』へと改称され、インドシナ平定を目指すフランス連合軍の主力を担う事となる。

1950年、ベトナム国衛兵隊にグエン・カイン大尉を中隊長、ド・カオ・チ中尉を副長とするEP (空挺戦隊)がトンキン地方に編成される。翌1951年、CEFEO司令ド=ラトル将軍はフランス軍のインドシナからの段階的な撤退を発表し、ベトナムの統治をベトナム国政府に委ねる『ベトナミゼーション』の方針を明らかにした。これによりベトナム国軍の増強が急がれ、同年、ド=ラトルはCEFEO全空挺部隊に対し、EP・CIPを拡大したインドシナ人空挺大隊を創設するよう命じる。そして8月1日、EPを発展させたベトナム国軍初の空挺部隊『第1空挺大隊 (TĐ1 ND / 1er BPVN)』が発足した。初代大隊長は引き続きグエン・カイン大尉、副長をド・カオ・チ中尉が務めた。

※EP(空挺戦隊)については補足記事『ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち』参照

▲ベトナム空挺の黎明期を牽引した初代第1空挺大隊長グエン・カイン(右)と副長ド・カオ・チ(中) [1950年代初頭]

後にチはベトナム共和国軍中将・軍団司令に、カインは大将・国長(国家元首)にまで登りつめる

以後、各ベトナム人CIPは順次ベトナム国軍に編入されていき、ジュネーヴ協定が結ばれる1954年までに計5個の空挺大隊(第1・3・5・6・7大隊)が編成され、第1次インドシナ戦争が最も激化した時期において常に最前線に投入された。

また同時期にクメール人およびラオス人CIPからそれぞれ、第1クメール空挺大隊(1er BPK)、第1ラオス空挺大隊(1er BPL)が編成されたが、両大隊は1953年のラオス サムヌア県における戦闘で壊滅した。

1951年 TĐ1 ND / 1er BPVN - EP

1952年 TĐ3 ND / 3e BPVN - 第10猟兵空挺大隊(10e BPCP) CIP

1953年 TĐ5 ND / 5e BPVN - 3e BPC CIP

1953年 TĐ7 ND / 7e BPVN

1954年 TĐ6 ND / 6e BPVN

▲ベトナム国長/阮朝皇帝バオダイの閲兵を受ける第1空挺大隊[1951年12月ホアビン]

▲ショミエー作戦において空挺降下する第1空挺大隊[1952年4月タイニン]

▲バンハイシウの戦いに派遣された第3空挺大隊 [1954年1月ラオス サワンナケート県バンハイシウ]

ECPAD | Combats à Banh-Hine-Siu et Na Pho auxquels prend part un bataillon de parachutistes viêtnamiens.

▲カスター作戦においてディエンビエンフーに降下した第5空挺大隊[1953年11月ディエンビエンフー]

ECPAD | Reconnaissance au nord de Diên Biên Phu.

1954-1955年

ベトナム国軍 第3空挺群

(Groupement Aéroport 3)

『ディエンビエンフーの戦い』の最中の1954年5月1日、CEFEOはこれら5つのベトナム空挺大隊を統括する『第3空挺群 (Groupement Aéroport 3, GAP3)』を設置した。 当初フランスは、1951年にベトナム人初の空挺大隊長となったグエン・カイン中佐をGAP3指揮官に選考していたと言われるが、実際にはカインの部下であるド・カオ・チ少佐が任命された。それまでベトナム空挺大隊は国軍を名乗りながらも依然フランス植民地軍の指揮下にあったが、GAP3は空挺部隊として初めてベトナム人将校が指揮を執るため、これはフランス植民地軍の下部組織という地位を脱却し、正式な国軍へと昇格した瞬間であった。

▲閲兵を受けるフランス連合/ベトナム国軍GAP3麾下のベトナム空挺大隊

[1954年トンキン]

1953年11月にカスター作戦においてディエンビエンフーに降下していたた第5空挺大隊は、フランス連合軍の精鋭部隊として引き続きGAP3の麾下で同地の防衛任務に当たっていた。1954年3月以降、『ディエンビエンフーの戦い』が激化すると、第5空挺大隊はさらに増派され、第一次インドシナ戦争最後にして最大の戦いへと発展した。しかし5月、壮絶な戦闘の末にディエンビエンフーは陥落した。

この戦いで第5大隊には多数の死傷者が発生し、生き残った者も全員、他のフランス連合軍部隊と共にベトミン軍に捕虜として捕えられた。ベトミンは捕らえたフランス連合軍の捕虜のうち、フランス人兵士についてはフランス政府との交渉材料とするため比較的人道的に扱ったが、一方で同じベトナム人であるベトナム国軍兵士は、独立を阻んだ売国奴と見做され、ほとんどの将兵がホー・チ・ミン政権下の捕虜収容所で、過酷な環境と虐待によって死亡した。

ディエンビエンフー失陥により、ついにフランス政府はインドシナ連邦の維持を諦め、1954年7月にベトミンとの間でジュネーヴ協定を締結。これにより9年間続いた第一次インドシナ戦争がついに終結を迎えた。しかし協定の内容は、ベトナム国の領土の北半分をホー・チ・ミンのベトミン政権に明け渡すという、ベトナム国政府にとって最悪の結末となった。

領土の明け渡しに伴い、ベトナム北部に駐屯していたGAP3本部と3個空挺大隊(第3・5・7大隊)は北緯17度線以南(通称南ベトナム)への撤退を余儀なくされた。なお第7空挺大隊は、南ベトナム移転後の1955年に解散した。

▲北部から南ベトナム領へ撤退した第5空挺大隊の将校たち[1954年9月ダナン]

ディエンビエンフーに投入された第5大隊部隊は戦闘及び捕虜収容所でほぼ全員死亡した為、

彼等らは幸運にもディエンビエンフーに出撃せずに済んだ第5空挺大隊最後の残存部隊である。

ベトナム降下兵が参加した空挺降下作戦

1948-1954年

▲Angels In Red Hats: Paratroopers of the Second Indochina War (M. Martin, 1995)より

※この表ではTDNDとBPVNが別々に書かれているが、ベトナム語・フランス語表記という違いであって実際は同じ部隊

赤ベレーとサン・ミシェル

(Béret rouge / Mũ Đỏ)

フランス降下兵の代名詞である『赤ベレー(Béret rouge)』の歴史は第2次大戦中の1944年、自由フランス軍空挺SASが同部隊の創設に携わったイギリス陸軍空挺部隊のベレー色を受け継ぎ、マルーン色のベレーを採用した事から始まった。大戦終結後、空挺SASは1946年にSAS空挺準旅団としてインドシナに派遣されると共に、ベレー色はいつしかマルーンからより明るい赤色であるアマランスに変わっていき、以後アマランス色ベレーがインドシナの植民地軍空挺部隊共通のベレーとして使用された。また空挺部隊のベレー章は1946年以降、陸軍(本土・植民地・外人部隊)共通で『サン・ミシェル(=聖ミカエル)』をデザインしたタイプが制定されていた。植民地軍CIPから発展したベトナムやラオス、カンボジアの空挺大隊もこの伝統を引き継ぎ、フランス兵と同じ赤ベレー、サン・ミシェルの剣のベレー帽を使用した。

なお、フランス陸軍本土空挺部隊のベレー色は元々青色および黒色であったが、インドシナに派遣された本土空挺部隊は植民地空挺部隊に倣って1951年にアマランス色のベレーを採用した。さらに1957年には本土の全空挺部隊が正式に赤ベレーを採用したことで、第2外人空挺連隊(外人部隊であるため緑ベレー)を除くフランス陸軍空挺部隊のベレー色は全てアマランス色となり今日に至る。その後、1958年に『植民地軍(Troupes coloniales)』が『海兵隊(Troupes de marine)』に改称されると、海兵空挺歩兵(旧・植民地空挺)ではベレーは赤ベレーのまま、サン・ミシェルの剣に海兵を示す錨をデザインした独自のベレー章が制定された。一方、本土および外人空挺では現在でもサン・ミシェルの剣が使われているが、デザインは1950年代以前とは若干異なる。

▲毎年パリの凱旋門で行われる、空挺部隊戦没者追悼式典 [フランス パリ]

ディエン・ビエン・フーから60年以上経った現在でも、フランス・ベトナム降下兵="サン・ミシェル"たちは強い絆で結ばれている。

つづく

2016年05月19日

クメールあれこれ

カンボジアは興味あるけど、ベトナムで手一杯でまだちゃんと調べる段階には至っていないので、とりあえず興味深い写真をいくつかご紹介。

<フランス植民地軍クメール人儀仗隊>

▲高官を出迎える植民地軍のクメール人儀仗隊, アンコールワット, 1931年

奥のピスヘルメット(仏語ではCasque colonial=植民地ヘルメット)被ってる人たちは普通の植民地軍ですが、

手前の仏軍山岳猟兵みたいなでっかいベレー帽や腕章はこの儀仗隊独特のデザインですね。もしかしたら近衛兵とかかも?

他にもこちらのブログに1931年当時のカラー写真がいくつか載っています→http://visualhistory.livejournal.com/167749.html

<フランス軍服姿のシハヌーク国王>

▲クメール王国国王ノロドム・シハヌーク, 1953年

国王だけあって、植民地兵ではなく、正規のフランス陸軍大尉の軍服を着ていますね。

(植民地軍でもケピ帽は使われるが、着用できるのは植民地兵を指揮する正規のフランス軍人のみ)

胸のバッジは装甲騎兵(Arme blindée et cavalerie)っぽい紋章ですが、どの部隊なのかは分かりませんでした。

<ベトナム戦争とカンボジア>

1960年代、カンボジア(クメール王国)はアメリカを中心とするSEATO(東南アジア条約機構)から距離を置いた独自の外交を行っており、ベトナム戦争に対しては表向きは中立国という立場でした。しかし実際には中立とは名ばかりで、シハヌーク政権はいわゆる第三世界として中国・ソ連と親密な関係にあり、北ベトナム軍がカンボジアを補給路(=ホーチミントレイル)として利用する事を黙認するなど、陰ながら共産軍を支援する立場にありました。また長年カンボジアの領土だったメコンデルタ地域をベトナム人から奪還すべく、少数民族武装組織FULROを組織してベトナム領内の少数民族に蜂起を促すなど、ベトナム共和国政府に対し様々なサボタージュ工作を行っていました。

しかし1970年、シハヌークの側近だったロン・ノル将軍がCIAからの支援を受けてクーデターを敢行し、シハヌークを追放する事で新政府『クメール共和国』の樹立を宣言します。このロン・ノル政権成立によってカンボジアは一転して西側陣営の一員、アメリカの同盟国へと転向し、アメリカは堂々とクメール国軍(Forces Armées Nationales Khmères)に対し軍事支援を行えるようになりました。

<クメール国軍戦闘序列(1970年8月)>

第1歩兵大隊 - プノンペン

第1歩兵旅団 - コンポンチャム

第3歩兵旅団 - コンポンソム

第4歩兵旅団 - プレイベン

第6歩兵旅団 - プノンペン

第7歩兵旅団 - プノンペン

第10歩兵旅団 - コンポントム

第11歩兵旅団 - コンポントム

第12歩兵旅団 - シェムリアップ

第13歩兵旅団 - プノンペン

第14歩兵旅団 - Srê Khlong

第15歩兵旅団 - プノンペン

第16歩兵旅団 - プノンペン

第17歩兵旅団 - Long Vek

第18歩兵旅団 - Romeas

特別旅団 - シェムリアップ ※自由クメール抵抗軍を編入

第1空挺旅団 - プノンペン

第2空挺旅団 - Long Vek ※1973年解散

通信旅団 - プノンペン

輸送準旅団 - プノンペン

装甲準旅団 - プノンペン

砲兵準旅団 - プノンペン

防空準旅団 - プノンペン

工兵準旅団 - プノンペン

湖水旅団 - トレンサップ湖

青年土木工兵旅団 - プノンペン

第1海兵隊 - コンポンソム ※沿岸地域2大隊、プノンペン郊外2大隊から構成

上記に加え全国4つの軍管区および特別管区に約120個の地方大隊を持つ。

<ベトナム派遣クメール国軍>

またカンボジアとベトナムは領土を巡って長年争いを続けてきましたが、カンボジア国内でもカンボジア共産党軍『クメール・ルージュ』との内戦が始まった事から、両国政府は反共・親米という立場で一致し、アメリカおよびFWMAO(自由世界軍事支援機構)を介した同盟関係が生まれました。

▲ベトナム共和国フォクトゥイ省のキャンプB-43/フォクトゥイ駐在のクメール国軍兵士, 1970年代

服に部隊章が無いので断定は出来ませんが、特殊部隊キャンプに駐屯するくらいなので、この人たちもクメール国軍の特殊部隊(Forces Speciales Khmères)だと思います。

通常クメール軍のベレー帽はフランス式の右上がりですが、特殊部隊は米軍およびタイ軍の指導の下編成された為、米軍同様左上がりのベレーが制定されたようです。

▲(写真上)クメール国軍兵士とオーストラリア軍AATTV隊員, ベトナム共和国B-43フォクトイ, 1972年。 (写真下)戦後再会を果たした3人。

<クメール国軍FULRO大隊>

FULROは元々、クメール王国軍のレ・コセム大佐がベトナム共和国政府へのサボタージュを目的としてシハヌークおよびロン・ノル将軍に提案、許可を得た破壊工作としての一面を持っていました。レ・コセムはまず自分がチャム族であることを利用してカンボジアとベトナム領内のチャム族勢力を結集しFLC(チャンパ解放戦線)を結成。さらに中部高原のデガに連携を持ちかけ、FULRO(非抑圧民族闘争統一戦線)を組織します。そして1964年の『FULROの反乱』以降、FULROは度々ベトナム共和国軍への攻撃を繰り返したものの、アメリカの仲裁によって中部高原における一定の自治が認められました。

しかしスポンサーであるシハヌーク政権の目的はデガの自治などではなかったため、クメール側の真意に気付いたFULROおよびFLHP(中部高原解放戦線)最高指導者イーバム・エニュオルは1968年、クメールの傀儡であるFULROから離反し、新たにFLPMSI(南インドシナ・モンタニャール国解放戦線)を旗揚げします。しかしこの直後、イーバムはクメール軍情報部に拉致され、以後6年間プノンペンで軟禁状態に置かれました。これによりFLPMSI(FLHP系FULRO)は指導者を失い、間もなくサイゴン政府と和解(事実上の降伏)します。

こうしてベトナムのFLHP系FULROが活動を終えた一方で、レ・コセムの配下にあったFLC(=チャム族)系およびFLKK(クメールクロム解放戦線)系のFULROは、正式にクメール国軍に編入されました。

▲クメール国軍第181FULRO大隊の幹部とロン・ノル将軍, 1970年

大隊長オスマン少佐(チャム族・下段中央)

副大隊長ポー・ダルマ大尉(チャム族・下段左)※

首相ロン・ノル元帥(クメール族・上段右)

※当時副大隊長だったポー・ダルマ氏は2006年に著書『Du flm au fulro』を執筆し、FULROの歴史について詳細に綴っています。

フランス語なので読むの大変だけど、当事者が記した大変貴重な情報源なので買って良かったです。

Du flm au fulro

posted with amazlet at 16.05.19

Mark Phoeum Po Dharma

Les Indes Savantes

売り上げランキング: 2,403,734

Les Indes Savantes

売り上げランキング: 2,403,734

<リュックサック2種>

▲作戦中のクメール国軍兵, コンポンチャム, 1973年

左の人が背負ってるのが所謂『インディジナス・リュック』、右の方に置いてあるのが所謂『ARVNリュック』。

※2019年11月29日訂正 右のはARVNではなく米軍のトロピカルラックサックでした。

これらのリュックサックはそれぞれ、CIDG向け、ベトナム共和国向けのリュックとして知られていますが、実際にはカンボジアやラオス、タイ、フィリピン軍にも大量に供与されており、タイでは布地をナイロンにしたものが現在でも生産されています。

従ってこれらの個人装備はCIDGやベトナム軍といった狭い括りではなく、アメリカ国防総省ARPA(高等研究計画局)が東南アジアにおける共産主義勢力の排除を目的として1961年に開始した限定的非対称戦争計画"プロジェクト・アージル(Project AGILE)"の

アメリカの東南アジア同盟国向け軍事支援の一環として見るべきだろうと思います。

<クメール装甲騎兵>

▲プノンペン陥落に際し我が子を背負って市街から脱出するクメール国軍兵士, プノンペン, 1975年4月17日

間違いなくプノンペン陥落の際の写真なのですが、この写真をサイゴン陥落時のベトナム共和国軍兵士(装甲騎兵)と勘違いしているベトナムのサイトをよく見ます。

現代のベトナム人は旧政権の軍装をよく知らず、ましてや外国の旧政権など知る由もないので、M16持っていれば何でもベトナム共和国軍だと思ってしまうようです。

ちなみに去年タイ軍の戦争博物館に見学に行った時は、壁にデカデカと『ベトナム派遣タイ軍』として飾られた写真の中の何枚かは、タイ軍ではなくベトナム共和国軍でした。当人達にも見分けつかないのね。

<理想の兵隊>

▲クメール国軍兵, 1974年

僕がこれまでのミリタリー趣味人生で見てきた中で一番カッコいいと思う兵隊さん。

軍隊でこんな長髪はありえないし、普通のクメール人も男は髪を伸ばさないので、少数民族もしくは宗教上の理由だと思うけど詳細は不明。

あらゆる面で、僕の理想がつまっている人です。よく見ると顔も僕に似ている気がする。

2016年05月14日

フランス連合軍のベトナム兵

※2023年4月29日更新

第一次インドシナ戦争を戦ったフランス連合軍兵士のほとんどは植民地出身のアジア人とアフリカ人であり、本土フランス人(ウーホピアン)は士官としてその指揮を執るだけという形が大半でした。そのため第二次大戦後のインドシナ半島では、フランスの支配下で生まれ育った彼ら植民地兵が、フランスのため、インドシナ連邦維持のため、植民地解放を掲げるベトミン軍と殺し合うという矛盾に満ちた光景が繰り広げられました。

これを傍から見れば、植民地兵たちは単に帝国主義の道具として消耗された哀れな人々であります。さらに悲劇的な事に、この戦争の震源地であるベトナム出身の兵士たちにとって、敵は同じベトナム人でした。しかし、彼らは果たしてベトナム共産党が宣伝するような「フランス帝国主義に追従し、自国の解放を妨げた傀儡勢力」だったのでしょうか?

ベトミンが掲げる民族自決の理想は、植民地支配を受ける多くのベトナム人にとって悲願でした。しかしその一方で、ベトミンの一部にはベトナム人がフランスや日本軍に協力的または単に反抗しなかったというだけで裏切り者と見なす過激な思想があり、ホー・チ・ミンによる八月革命が成功した当初からベトナム国内では『裏切り者』へのテロ、虐殺が相次いでいました。独立への期待が高まる一方で、実際にはベトナム国民の中には長い植民地支配の中で抵抗を諦めフランス人との共存を選んだ者も少なくなく、ベトミンが支配地域を拡大すれば特にキリスト教徒などの親仏派住民がさらに弾圧される事が危惧されていました。

そんな中、1948年に皇帝バオダイを首班とするベトナム国が建国された事でベトナム国民の中には、戦争による犠牲者ばかりを増やすベトミンを見限り、フランスの勢力下に甘んじるとしても平和な日常を求める声が日増しに強まっていきました。ベトナム独立を志す若者の中にも、ベトミンの闘争が中国・ソ連からの支援に依存している以上、フランスに勝利したとしてもこれらの国からの干渉は避けられず、ベトナムに真の平和と独立はもたらされないと考える者も多くなり、大勢の若者がベトミン政権阻止のため国軍に志願していきました。そしてピーク時の1954年1月には、ベトナム国軍の総兵力は20万人に達し、ベトミン掃討を目指すフランス連合軍の主力として大きな役割を担いました。

しかし戦いはベトミン軍の勝利に終わり、ベトミンとフランスがジュネーヴ協定を締結した事で、ベトナム国は領土の北半分を失う結果となりました。そして北ベトナムを支配したホー・チ・ミン政権は、その後もベトナム国/ベトナム共和国政府の解体を目指し南ベトナム解放民族戦線を介した政府関係者・一般市民へのテロ攻撃と、周辺国への軍事侵攻を推し進めていきます。(=ベトナム戦争)

ベトナム共産党は現在でもこの坑仏戦争を、植民地からの解放を成し遂げた英雄的偉業と規定しており、その栄光と犠牲の物語を国内の求心力維持にフル活用しています。しかしその偉業の影には、帝国主義と過激な民族主義の板ばさみの中で祖国の行く末を案じ、あえてフランスと協調する道を選んだベトナム人も大勢いた事を忘れてはならないでしょう。

『忘れられた物語: インドシナ降下兵』 (ドキュメンタリー番組『トリコロールの帝国』より)

フランス ノジャン・シュル・マルヌのベトナム兵記念碑で毎年11月2日に行われる戦没者追悼式典

ノジャン・シュル・マルヌの記念碑にはこう記されています。

天歐赫義越───ベトナム義士欧州の天に輝く

2016年05月04日

デガの歴史 古代~1954年

【呼称について】

このブログで頻繁に用いている『デガ(Degar)』という用語についてまだちゃんと解説を書いてなかったので、改めて説明させて頂きます。デガとはラーデ語で『森の人』を意味し、現在のベトナム中部高原(タイグエン地方)からカンボジア・モンドルキリ州の山岳地帯にかけて住むオーストロネシア(マレー・ポリネシア)語族およびモン・クメール語族系諸民族が、自らの民族集団を指して使う呼び名です。デガには大きく分けて20以上の民族が存在し、さらにそれぞれが地域や風習によって多数分派していますが、文化的には高原地帯での農耕、アニミズム(精霊信仰)、フランス領時代に広まったキリスト教信仰などがほぼ共通しています。

デガ諸民族はベトナム戦争時代、ベトナム共和国軍のコマンド部隊(CIDG)としてアメリカ軍の指揮下で共産ベトナム軍と戦いましたが、彼らは当時アメリカ兵から『モンタニヤード』、略して『ヤード』と呼ばれていました。モンタニヤードとはフランス語の『モンタニャール』の英語読みなのですが、実際にはフランス人が使った『モンタニャール』と、アメリカ人が使った『ヤード』という呼び名は、その意味するところが若干異なっています。

そもそもモンタニャール(Montagnard)とは、フランス植民地時代にフランス人がインドシナ半島の山岳地帯に住む少数民族(山岳民族)の総称として使い始めた言葉でした。ただし山岳民族と一口に言っても、広大なインドシナ半島には多種多様な民族が入り乱れて生活しており、決して一塊の集団ではありません。その上で、人種や文化の観点からあえてグループ分けをした場合、仏領インドシナ領内のモンタニャールは、中部高原に住むデガ(南インドシナ・モンタニャール)、そしてベトナム北部・ラオス・中国南部山岳地帯に住むタイ族(北インドシナ・モンタニャール)に大別されます。

アメリカ人は1961年に開始されたCIDG計画から彼らモンタニャールと関りを持つようになりましたが、当時ベトナムはジュネーヴ協定(1954年)によって南北に分断されていたため、CIDG計画に参加したモンタニャールは主にベトナム共和国(南ベトナム)領内に住む南インドシナ・モンタニャール、つまりデガであり、アメリカ兵はデガを指して『ヤード』と呼ぶようになりました。しかし東南アジアの民族事情に馴染みの無かったアメリカ兵は、モンタニャールではないチャム族、クメール族、さらには色黒のベトナム人すら見分ける事ができなかったため、単に肌の色や顔の骨格が濃いというだけで彼らをデガと混同し、『ヤード』と呼ぶ事がありました。一方、元々中国南部・ベトナム北部に住んでいたものの1954年以降北ベトナム政府による迫害から逃れるためベトナム南部に集団移住していたタイ族(北インドシナ・モンタニャール)系のヌン族もCIDG計画に参加しましたが、彼らはデガに比べて色白で顔が平たかったため、アメリカ人はヌン族を『ヤード』とは呼ばず、『チャイニーズ』と読んでいました。

このようにモンタニャールやヤードという用語は、その言葉の生まれた背景を知らないと誤解を生じ易い言葉となっています。またこれらの呼称そのものに差別的なニュアンスがある訳ではないのですが、基本的にどこの民族も、外国人に付けられた呼び名なんかより自分たち自身の言葉を大切にする物であり、彼らも近年、『デガ』という自称を民族の重要なアイデンティティに据えています。アメリカ国内のFULROの後継団体も当初はアメリカ人に理解し易いよう『モンタニヤード財団(MFI)』と名乗っていましたが、数年前より『デガ財団(DFI)』に改称しています。以上のことから、当ブログでもあえてデガという呼称を主に使っています。

関連記事

デガの歴史

【プタオの国とチャンパ王国】

デガを構成する主要民族の内、最も古い時代の物語が残っているのがラーデ族である。ラーデ族の神話によると、この世が始まった時、神はダム(Dam, 男性)とホビア(HơBia, 女性)という二人の人間を作った。これが人類(ラーデ族)の始まりであるとされている。

史学的には、中部高原には古代よりジャライ族の小国家『プタオの国』があり、プタオ(王)が政治の中心に居た。プタオには火の王(Thủy Xá)と水の王(Hoa Xá)が居り、プタオはジャライ族の守護神『プリヤ・カーン(Prah Khan:聖なる剣)』をレガリアとして所有した。

2世紀ごろ、インドシナ半島は中国漢王朝の支配下にあったが、漢の現地人官吏だった古チャム人の区連(オウレン)が西暦192年に挙兵し、チャンパ王国を興し漢から独立を果たす。近縁のチャム人が独立国家を建国した事で、その領内にあったプタオの国はチャンパ王国の一部となるが、沿岸部を中心としたチャム人政権からはある程度独立した地位を有していた。その為プタオの国は独自の外交を行っており、1601年にはチャンパと敵対関係にあるクメール(カンボジア)と友好国となる。さらにベトナム人(ヴェト族)の大南国はチャンパ王国を包囲するため、カンボジア、ラオス、プタオを同盟国として外交関係を持った。

17世紀から18世紀にかけて、チャンパの武将は大南(阮氏)軍の一員としてベトナム統一に貢献した事から、順城鎮(チャンパ王国パーンドゥランガ王朝)には自治権が与えられた。しかし1832年、大南国は方針を一変し、順城鎮は解体されてチャム人の自治権は剥奪された。1863年には『鎮静化』を名目にプタオにも大南の徴税人が配置され、中部高原もベトナム人の支配下に落ちた。これによりチャム人とデガの地位は没落し、キン族(京の民族)を自称するベトナム人による激しい迫害が始まった。

【フランス領インドシナ】

チャンパの解体から程なく、皇帝ナポレオン三世率いるフランスはインドシナ半島の植民地化を目論み、宣教師、商人そして彼らを保護するという名目でフランス軍を次々インドシナ諸国に派遣していった。そして各地の宗教、経済、軍事の実権をフランス人が握った事で、インドシナ半島はなし崩し的にフランスの植民地となった。そしてフランス領インドシナ総督ポール・ドウメル(Paul Doumer、任期1897~1902年)は軍事力で少数民族を鎮圧し、フランスへの同化政策を推し進めた。この西洋人の侵略に対し、デガ諸部族は反フランス勢力として戦い、特にデガ最大勢力のジャライ族は、長年プタオの国として独立を保ってきたことから最も抵抗した。しかし、デガで2番目に人口の多いバナール族およびラーデ族は早々に降伏し、さらにジャライ族側もプタオ(王)が独断でフランスと同盟(事実上の降伏)を結んてしまった事で抵抗は終わった。この降伏によりジャライ族におけるプタオの権威は失墜し、以後プタオは単なる宗教指導者・呪術師という地位となった。

フランスの支配下において、インドシナの多数派民族であるキン族(ベトナム人)やラオ族(ラオス人)、クメール族(カンボジア人)はいまだナショナリズムを保持していたため、フランス人は常に彼らの反乱を警戒する必要があった。そこでフランスは、少数民族を植民地経営の為に利用した。彼ら少数民族は長年多数派に迫害されていた為、フランスに協力することで自治権が得られると知ると、積極的に植民地政府に参加した。特にラーデ族は優遇され、植民地政府の秘書や工員、植民地軍兵士に登用され、フランスはその見返りに自治領の設定や教育、病院建設を行っていった。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、フランス植民地軍はベトナム人部隊(トンキン、アンナン、コーチシナ狙撃兵)と共にデガ兵士もヨーロッパ西部戦線に派遣した。

こうした植民地政府への貢献が認められ、1923年にはデガなどの少数民族から植民地政府の知事や裁判官が選出されるに至った。フランスにとって、デガはあくまで他のインドシナ多数派民族を含む『先住民(autochtones)』の一部であり、その中においては優劣をつけなかった。同時に、現地の有力者・エリート層を教化し植民地の行政をになわせる事で民衆に自治権が与えられたような印象を持たせ反乱を防ぐというフランスの手法は、近代的な教育や医療とは程遠い生活を送っていたデガにとって、それらを得るまたと無いチャンスとなった。フランスはデガの貴族や軍人を教育するためフランス本土のパリ(ソルボンヌ)大学やサン・シール陸軍士官学校へ留学させ、指導者としての教養とフランスへの忠誠心を植え付けた。

また宗教においても、1880年に最初のデガ向けカトリック修道院(28名の入信者と31名の聖職候補者を養成)が建設されたのを皮切りに、デガの村落には次々に教会が建設された。インドシナで布教を行った宣教師らは、デガが長年信仰して来たアニミズム(精霊信仰)を否定することなく、その最上位にキリスト信仰を据える事で信者の拡大に成功した。これによりデガの大多数がカトリックを信仰するに至り、1935年には371名のデガの修道女がカトリック教会に在籍した。さらにはジャライ族首長ネイ・ムルがフランス人女性と結婚するなど、デガはフランスとの同化を進めていった。

【第一次インドシナ戦争】

1945年に日本軍が降伏し第二次世界大戦が終結すると、ホー・チ・ミン率いるベトミンは『ベトナム民主共和国』の樹立を宣言した。これに対しフランスは、大戦中西部戦線の主戦場となった本土の傷も癒えぬままインドシナの再統治に乗り出し、南部ベトナム反乱鎮圧(マスターダム作戦 / War in Vietnam)を開始した。この作戦にはインドシナで日本軍の武装解除を担当していたイギリス軍と、降伏後連合軍司令部の指揮下に入った日本軍も参加した。これにより都市部の治安は回復し、中国軍の追い出しにも成功した。しかし1946年にイギリス軍・日本軍がインドシナから撤退すると、ベトミンによるフランス植民地政府への攻撃は激しさを増し、第一次インドシナ戦争開戦に突入した。

この中でフランス植民地政府は、インドシナ連邦内の各少数民族に自治領を与えることで、自らを多数派民族から少数民族を護る保護者と位置付け、少数民族からの支持を得ようと試みた。1946年、フランスはデガに対し自治領『南インドシナ・モンタニャール国(Pays Montagnards du Sud Indochinois)』を与え、特にジャライ族からの支持を得るべく「プタオの国の後見人」を自称した。(ただし当時すでにプタオという地位そのものに政治的権威は無かった)

1948年、ベトナム(トンキン・アンナン・コーチシナ)が植民地という立場から昇格し、フランス連合内の『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』として独立した。これに伴い、フランスが制定した少数民族自治区はベトナム国政府に引き継がれ、1950年に『皇朝疆土(Hoàng triều Cương thổ)』として統合された。皇朝疆土は、ベトナム国国長(=阮朝皇帝)バオダイが少数民族に下賜した土地という意味で、実質的な自治領として1954年まで機能していた。

またベトナム国発足に伴いフランス植民地軍内のベトナム人部隊がベトナム国軍へと再編された事で、デガで構成されていた『南アンナン・モンタニャール狙撃兵大隊』は北インドシナ・モンタニャール部隊と統合され、ベトナム国軍の一部へと改編された。

しかし、1954年にフランスがインドシナからの撤退を開始すると状況は一変する。ジュネーヴ協定によって北ベトナムにホー・チ・ミン政権(ベトナム民主共和国)が誕生し、また南ベトナムでも1955年に反仏派のゴ・ディン・ジエム政権(ベトナム共和国)が成立したによって少数民族は自治権を剥奪され、民族自治区は全て消滅した。そして南北ともに少数民族に対するベトナム人(キン族)からの迫害が再び始まった。デガはその後、FULRO闘争などを通じて1946年に設定された南インドシナ・モンタニャール国の復活を求め戦い続ける事になる。

※1960年代以降のデガの歴史については過去記事『CIDGの人々』参照

▲南インドシナ・モンタニャール国旗(1946-1950年)

▲デガ兵士に勲章を授与するベトナム国国長バオダイとフランス軍ジャン・ド・ラトル・ド・タシニー将軍(バンメトート 1950年)

▲デガで構成されたベトナム国軍第4師団第28大隊の兵士

【参考文献】

『ベトナムの少数民族』 菊池一雅 1988年

『世界地理風俗大系〈第8巻〉インドシナ半島』 誠文堂新光社 1963年

『ベトナムの少数民族定住政策史』 新江利彦 2007年

『世界民族大百科』 日本メール・オーダー 1979年

その他フランス軍公式サイトなど

【あとがき】

実はこの記事のほとんどは2年ほど前に書いたものなのですが、第二次世界大戦や第一次インドシナ戦争期のデガに関する資料がなかなか集まらなかったので、下書きのままずっとほったらかしにしていました。でも、このまま寝かせておいても意味が無いので、とりあえず暫定版という事で公開しちゃいました。今後もっと掘り下げていきます。

Posted by 森泉大河 at

01:00

│Comments(4)

│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1945-1954│19世紀-1914│1914-1918│古代~近世│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │デガ

2016年03月27日

ベトナム陸軍の制服 1949-1975

※2022年1月30日更新

※2022年7月15日更新

※2024年4月13日更新

※2024年4月21日更新

1949年~1950年代末

第一次インドシナ戦争中の1949年、ベトナム独立の気運の高まりから、フランスは仏領インドシナ連邦成立によってトンキン、アンナン、コーチシナの三地域に分割されていた大南国(ベトナム)を再統一し、フランス連合の枠内での独立国『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』へと昇格させます。これに伴い、フランス植民地軍(Troupes coloniales)のベトナム人部隊は『ベトナム国家衛兵隊(Vệ binh Quốc gia Việt Nam)』として再編成され、晴れてベトナムに国軍が創設されました。ベトナム国家衛兵隊はその後、1952年に『ベトナム国軍(Quân đội Quốc gia Việt Nam)』へと改称され、インドシナ平定を目指すフランス連合軍の主力※を担いました。さらにゴ・ディン・ジェム首相が『ベトナム共和国(Việt Nam Cộng Hòa)』の成立を宣言した1955年、ベトナム国軍は『ベトナム共和国軍(Quân đội Việt Nam Cộng Hòa)』へと改称されます。

※私は、第一次インドシナ戦争とはベトナムの独立戦争などではなく、ホー・チ・ミン率いるソ連・中共に支援された共産ゲリラ・ベトミンと、ベトナム政府との内戦だったと捉えています。当時ベトナムでは、国軍の増強にともないベトミン掃討の主力はベトナム国軍にシフトし、フランス軍自体は徐々にインドシナから撤退していったため、ベトナムは名実共に独立国に近付きつつありました。その為、ベトナム独立を志す多くの若者が、ベトミンによる恐怖政治を阻止し、共産主義以外の道でベトナムの独立を達成させるべく国軍に志願していきました。(無論これは親仏政権であることが前提の、フランス連合の枠内での自治権の拡大でしたが、冷戦時代に大国の勢力下にない新興国など存在しえず、東西いずれかの陣営に組するしかないのは、世界中どこでも同じでした。)さらに1955年には、フランスが据えたお飾りの国家元首であった保大帝(バオダイ)をゴ・ディン・ジェム首相が国民投票により追放したことで、ベトナムはフランスから完全独立を果たします。しかしホー・チ・ミンの目的はベトナム人国家の独立ではなく、あくまで共産政権による支配であったため、フランスやアメリカが完全撤退した後も共産軍は支配地域の拡大を続け、1975年のサイゴン陥落までにおびただしい数のベトナム国民がその野望の犠牲となりました。

<将校制帽>

1949年に国軍が設立された当時、被服・装備は植民地軍時代のものをそのまま引き継いでいましたが、あくまで独立国であるため、将校の制帽だけはフランス陸軍/植民地軍のケピではなく、世界的に一般的な官帽(Peaked cap)が採用されました。

陸軍の制帽は、当初はカーキ色の帽体に黒の鉢巻というデザインでした。また階級によってチンコードのデザインは以下に分かれていました。

尉官・佐官: 金モールねじりチンコード

将官: オーク刺繍チンストラップ

(写真: ベトナム国家衛兵隊のパレード, 1951年サイゴン)

その後、50年代中盤になると陸軍の制帽はカーキ帽体にカーキの鉢巻が付くアメリカ陸軍に似たスタイルに変わり、チンコードも以下に変更されました。

尉官・黒革チンストラップ

将官: オーク刺繍チンストラップ

(写真: グエン・ガク・ニョ准将, 1955年サイゴン)

<サイドキャップ>

植民地軍の略帽だったカーキの米軍型サイドキャップは、植民地軍を示す錨の徽章が外され、国軍兵・下士官の制帽として多用されました。

(写真: ベトナム国軍カオダイ軍団によるティン・ミン・デ将軍の葬儀, 1955年サイゴン)

<ベレー帽>

植民地軍のカーキ色コットン生地の熱帯ベレーは、略帽として全階級で広く着用されました。また空挺部隊など独自のベレー帽が制定されている兵科では、正装の際もベレーが制帽として用いられました。

(写真: 空挺群第5空挺大隊の将校たち, 1955年ダナン)

(写真: ベトナム国家衛兵隊のパレード, 1951年サイゴン)

<熱帯制服>

植民地軍の熱帯用カーキ半袖シャツ・半ズボン制服も、全階級で制服として着用されました。

(写真: ベトナム国家衛兵隊のパレード, 1951年ハノイ)

<Mle 46制服>

フランス陸軍の1946年型短ジャケット制服(Tenue modèle 46)も勤務服として引き継がれましたが、着用例はあまり多くありません。

(写真: ベトナム国軍カオダイ軍団によるティン・ミン・デ将軍の葬儀, 1955年サイゴン)

<カーキジャケット制服>

フランス植民地軍のカーキジャケット制服はベトナム陸軍の制服として採用され、以後20年以上に渡って同様のスタイルの外出服が引き継がれていきました。当時のカーキジャケット制服には、通気性の良いコットン生地と、高品質なウール生地の2種類があります。

(写真: ベトナム国家衛兵隊のパレード, 1951年サイゴン)

<サファリジャケット>

カーキジャケット制服と同時に、植民地軍のサファリジャケット(Saharienne)も制服として採用され、1950年代を通して着用されました。フランス軍では開襟のサファリジャケットはカジュアルな作業着扱いですが、ベトナムでは高温多湿な土地柄、フォーマルな場でも着用されました。

(写真: ゴ・ディン・ジェム首相(当時)とベトナム国軍参謀長グエン・バン・ヒン将軍, 1954年サイゴン)

<礼服>

フランス植民地軍の白い熱帯礼服も、ベトナム陸軍に将校用礼服として採用されました。礼装用の制帽も、当初は白色の帽体に黒の鉢巻というデザインでした。

(写真: ベトナム国家衛兵隊のパレード, 1951年サイゴン)

その後50年代中盤になると、礼装用制帽の鉢巻部分は白色になります。

(写真: ジェム総統による共和国宣言式典に参加するベトナム国軍幹部, 1955年サイゴン)

<儀仗礼服>

カーキシャツ制服と同じ裁断ですが、白い生地で仕立てられたものは儀仗用の礼服として式典の際に儀仗隊に着用されました。

(写真: ベトナム国軍カオダイ軍団によるティン・ミン・デ将軍の葬儀, 1955年サイゴン)

<近衛大隊制服>

ベトナム国の国家元首バオダイ(保大帝)の公の肩書は「国長」でしたが、実質的には阮朝皇帝の地位を保っていたため、ベトナム陸軍内に近衛大隊が3個大隊存在していました。

近衛大隊では制服も専用のものが着用されており、ブルゾンおよびジャケットの2種が存在していました。

なお1955年にゴ・ディン・ジエム首相が無血クーデターでバオダイを国外追放したため、直後に近衛大隊も解散となりました。

1960年頃~1967年

1960年代に入ると被服の国産化が進み、また新たな同盟国アメリカの影響を受けて軍装も変化していきました。国内情勢としては、1963年11月1日に発生した軍事クーデターによってジェム総統は処刑され、あらたな軍事政権が樹立されます。しかし政権を握った軍部の足並みが揃わず、ズオン・バン・ミン将軍派とグエン・カイン将軍派で互いにクーデターを繰り返し、内政は乱れに乱れました。そして最終的に、グエン・バン・テュー将軍を首班とする軍の若手将官一派が1965年に無血クーデターで政権を握ったことで、混乱はようやく収まります。また、このテュー政権発足により、国軍の正式名は『Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa』に改称されました。

<将校制帽>

階級を示すチンストラップとバイザーが以下に変更されました。

尉官: 金モール織りチンストラップ

佐官: 金モール織りチンストラップ+オーク刺繍バイザー

将官: オーク刺繍チンストラップ+オーク刺繍バイザー

(写真: ベトナム陸軍中佐のポートレート, 1960年代)

<一般兵科将校ベレー帽>

それまでベレーが制定されていなかった一般兵科の将校にも、ベレー帽が略帽として導入されました。

将校ベレー帽の帽体は黒またはオリーブ色でした。

(写真: ファム・バン・ドン少将, 1965年)

<一般兵科兵・下士官ベレー帽>

サイドキャップは廃止され、同じく50年代から使用されていたカーキ熱帯ベレーが兵・下士官の制帽となります。

(写真: 制服を支給される新兵, 1964年)

<勤務服>

シャツ制服は引き続き勤務服(Quân phục Làm việc)として広く着用されます。

(写真: 軍事クーデター翌日のチャン・バン・ドン中将, 1963年サイゴン)

<夏季準礼服>

アメリカ陸軍の影響を受け、勤務服にネクタイを着用する事で夏季準礼服(Quân phục Tiểu Lễ Mùa hè)としても使用されました。

(写真: 第5歩兵師団の勲章授与式, 1963年ビエンホア基地)

<外出服>

仏植民地軍カーキジャケット制服のデザインを踏襲したカーキ色の制服が外出服(Quân phục Dạo phó)として制定されました。ただし旧制服とは違い、外出服は将校(および士官候補生)のみに着用され、生地もウールが主となりました。

(写真: グエン・カイン軍事政権首脳部と外国軍高官, 1964年サイゴン)

<礼服>

50年代から引き続き、白のジャケット制服が礼服として着用されました。

(写真: グエン・バン・テュー軍事政権首脳部, 1966年サイゴン)

<大礼服>

1960年頃には詰襟の大礼服(Quân phục Đại Lễ)が制定され、式典で着用されました。しかし1963年にジェム政権が崩壊すると、大礼服はジェムシンパの象徴と見なされていたのか、急に着用例が見られなくなります。

(写真: 総統府別局参謀長レ・ニュー・フン中佐, 1963年頃)

<儀仗礼服>

引き続きシャツ勤務服と同じ裁断の白シャツ制服が衛兵・儀仗兵の礼服として使用されました。

(写真: 総参謀部衛兵, 1961年サイゴン)

1967年~1975年

1967年に憲法が改正され、軍事政権から議会制民主主義に移行した第二共和国期が始ると、軍の徽章・階級章等のデザインも一新されます。またアメリカ軍との共同作戦が活発になり、ベトナム陸軍の軍装もアメリカ陸軍に影響を受け変化していきます。

<将校制帽>

制帽のデザインはそのままで、尉官は帽章が変わったのみですが、佐官と将官用はバイザーとチンストラップのオーク模様が更新さています。

(写真: ホー・ニョック・キュン大佐, 1973~1975年頃)

<一般兵科将校ベレー帽>

兵・下士官用のカーキベレーは廃止されますが、一般兵科将校の略帽としては引き続き黒またはオリーブ色のベレーが使用されました。

(写真: 国家警察に出向中の陸軍中尉, 1969年)

<外出服>

上着の袖とズボンの両サイドに織りテープが追加され、アメリカ陸軍の夏季制服(Dress summer uniform)を意識したデザインに変更されました。

(写真: チャン・バン・ホン総統と陸軍の幹部, 1975年サイゴン)

<冬季外出服>

冬季・寒冷地で着用される外出服です。国内では高地に位置し気温が比較的低いダラット国家武備学校など限られた場所でしか見られませんが、研修でアメリカに派遣された陸軍将校は着用例が多数見られます。こちらも通常の外出服と同様、袖とズボンの両サイドに焦げ茶色の織りテープがつき、アメリカ陸軍のAG-44制服に酷似したデザインになっています。

(写真: アメリカ陸軍士官学校留学中のNKT幹部グエン・ファン・トゥー少佐, 1971年ニューヨーク州ウェストポイント)

<礼服>

礼服は徽章が変更されたのみで、織りテープは追加されていません。制帽には常勤制帽に順じた階級区分の装飾が付きます。。

(写真: ベトナム共和国総統グエン・バン・テュー中将と参謀総長カオ・バン・ビエン大将, 1967年トゥドゥック歩兵学校)

<儀仗礼服>

儀仗礼服も引き続き儀仗・衛兵部隊に使用されました。

(写真: 首都保安群の衛兵, 1967年以降 サイゴン)

陸軍帽章の変遷

陸軍階級章の変遷

おまけ

先日ついに、ベトナム海兵隊制服のカラー写真を発見しました!

海兵隊の外出服(ジャケット制服)の写真は極めて少なく、僕はまだこの写真を含めて2枚しか確認できていません。うっひょ~!超うれしい!!

▲FMT(外国軍研修生)としてアメリカ留学中の海兵隊中尉(右), 1969年ニューヨーク

海兵隊はもともと、第一次インドシナ戦争中の1952年にベトナム海軍歩兵大隊として発足し、1956年に『海兵隊=陸戦水軍(Thủy Quân Lục Chiến)』へと改称。

その後1965年に海軍から独立し、海兵旅団/師団として総参謀部直属の統合予備部隊へと発展しました。

このように海兵隊は元々海軍の一部門であったため、独立兵科となる以前は海軍と同じ制服を着用し、帽章・階級章のみ海兵隊独自のものを使っていました。

(写真: 海軍海兵隊士官と海兵隊初代司令官レ・ニュー・フン中佐(中央), 1957年12月)

2015年10月17日

ウィッカム装甲軌道車と装甲列車

1960年代、ベトナム共和国陸軍の輸送隊では数種類の装甲列車・装甲軌道車が使用されていました。中でも特に目を引くのがこの車輌。

写真: 1967年サイゴン (manh hai氏のflickr Toa xe lửa bọc thép - Railroad Armored Carsより)

しかしこの車輌、当時使われている写真はよく目にするものの、その型式や詳細については長いこと把握できていませんでした。

たぶんフランス製だろうと踏んでフランス軍の装甲列車を調べたんですが、いっこうにヒットしません。

「もしかしてベトナム製?」とか思い始めた矢先、昨日ようやく正体をつかむことができました。

中華特急のスローライフ様 14年春 華南・ミャンマー鉄道紀行 第8日目 ヤンゴン行急行90DOWNでバゴへ②

イギリスのトロリー車両メーカーDenis Wickham&Co.が制作した軍用装甲軌道車"Armoured Wickham Trolley (AWT)"だそうです。

なんだイギリス製だったのか~!てゆーか、まさか2014年現在、ヤンゴンで現役で走ってるとは!

なお、他の国ではとうに博物館の展示品になってます。

タイ国有鉄道本社(タイ警察仕様)

バンコク(フワランポーン)駅のすぐ近くにあったのか・・・。知ってたら見に行ったのに。惜しいことしたなぁ

マレーシア警察博物館

マレーシアでは1948年よりウィッカム装甲軌道車を使用していたそうです。

なので年代的には第一次インドシナ戦争でフランス軍に使用された可能性はありますが、いまだにそういう情報は未見です。

▲僕が確認している中で、ウィッカムがベトナムで使われている一番古い写真は1964年のフエです。

▲そして5年後の1969年には、こんな錆だらけの状態でサイゴンの操車場に置かれています。

なお、ウィッカムは1両から3両編成くらいで鉄道網の警備を行う軌道パトロール車両であり、輸送列車の編成に組み込まれたいわゆる装甲列車とは別のカテゴリーの車両のようです。

ベトナム共和国軍で使われたウィッカム以外の装甲列車はこちら

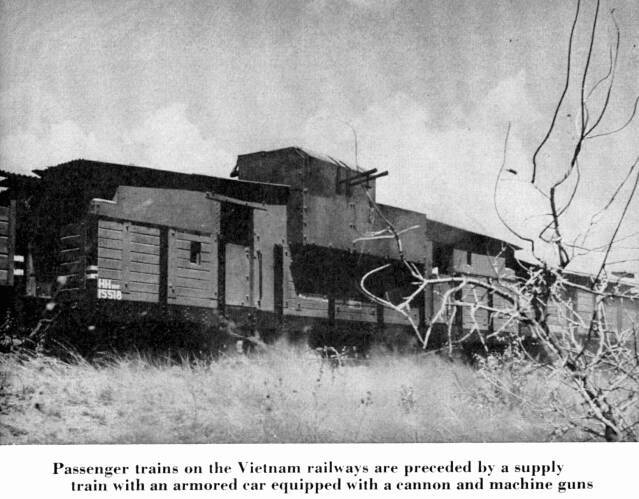

装甲有蓋車 型式不明 (1967年サイゴン CriticalPast動画より)

装甲有蓋車 型式不明 (1969年サイゴン)

フランス外人部隊 装甲列車隊『ラ・ラファール』

また時代を遡って第一次インドシナ戦争期を見ると、装甲列車はフランス外人部隊 第2外人歩兵連隊によって運用されていました。

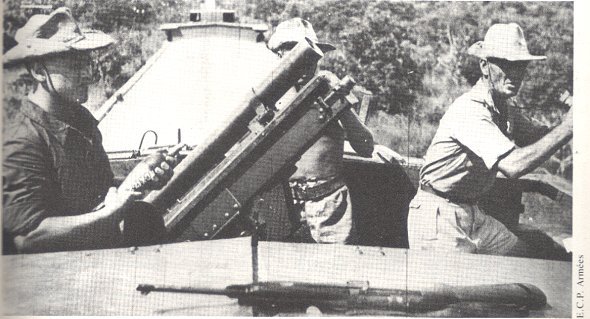

外人部隊の装甲列車隊『ラ・ラファール(la Rafale)』は1948年11月に組織され、以下の車両を保有しインドシナ半島鉄道網の警備任務を担っていました。

〔車両〕

装甲機関車 2

装甲輸送車 6

装甲戦闘車 8

指揮車 1

野戦診療車 1

調理食堂車 1

枕木運搬車 2 ※列車先頭に連結され、線路が破壊された場合に修理しながら進む

〔武装〕

二連装リーベル機関銃 8

ボフォース40mm砲塔 1

赤外線暗視20mm高射砲 1

81mm迫撃砲 2

60mm迫撃砲 2

擲敵弾発射機

La"Rafale" en indochine 投稿者 denisjacques

これらの車両はジュネーブ協定後、他のフランス製兵器と同様にベトナム共和国軍に引き継がれたはずなのですが、実際に使われていたという情報はまだ確認できていません。

余談ですが、冒頭で挙げたベトナム共和国時代の写真蒐集家であるmanh hai氏のコレクションはマジ最強で、flickrにアップされた当時の写真は55,000枚以上。

しかもその多くが世に出回っていない記録写真で、なおかつ高画質というものすごい情報量のものばかり。

この人のお陰で、あの時代に対する理解はかなり進みました。ベトナム戦争に関心を持つ全ての人に、氏のアルバムを是非見て頂きたいです。

2015年10月14日

短丈キャンバスブーツ

※2021年12月12日更新

そろそろ短丈(オリーブ)の方も欲しくなってきたので制作しました。

手順は丈長(黒)の時と同じく、100均の滑り止め付き手袋のゴムの部分を切って、くるぶしと土踏まず部分にセメダインで接着するだけ。

この短丈キャンバスブーツを作るにあたり、当初は中国製のパラディウムのコピー品をベースにしようと思っていました。

しかし先日、別メーカー(タグにはHAWKINSとあり。あのホーキンス?)で色がいい感じの中古品をオークションで見つけたので、そちらを使用。

本来短丈キャンバスブーツはオリーブ色のはずなんですが、退色しやすい染料だったのか、戦場で使われている写真だとこういうカーキ色にしか見えないくらい色落ちしてる物が多いんです。

こんな感じ

またこの短丈キャンバスブーツは第一次インドシナ戦争期のフランス製と、ベトナム戦争期の日本製(在日米軍APA発注品)MDAP生産品(主に韓国および日本製)の二種類があります。

フランス製、日本製ともにゴムの成型やアイレットの数など細部は納入メーカー毎に微妙に異なっていますが、トゥキャップ(つま先)のゴムが円弧上になっているタイプはフランス・日本どちらにも見られるので、今回トゥキャップはそのままにしています。

(丈長(黒)の方はトゥキャップが横一直線になっている物が主流なので、上からゴムで覆いました。)

これで第一次インドシナ戦争とベトナム戦争、両方の時代で使えます^ ^

EAから待望の自衛隊型キャップも発売されたことだし、今月末は1963~64年ごろのCIDGキャンプ・ストライク・フォースの格好でキャンプしてこようと思います。

余談ですが先日、ジャライ族の青年(ベトナム国籍)と友達になったので、ちょくちょくLINE電話で話してます。

なんか、仕事でバンコクに住んでるらしい。なんだよ、もっと早く知り合ってれば会いに行ったたのに!

彼に「僕はジャライ族が大好きなんだ!ジャライの服を自作して日本でキャンプしてるよ!」と、この写真を送ったら、

あまりに予想外だったらしく、喜ぶ以前に呆気に取られていました(笑)