2016年05月16日

アホカリに向けて

いろいろ作る物が有るので、そろそろ準備開始

その1

ホームセンターで買出し

庭に落ちてた木の枝切って取っ手を作る

ベースの色を塗る(ニッペの189円スプレー)

その2

棒のサイズが丁度良かったので、実家にあった雪かきスコップを黙って拝借。冬になるまで気付かれまい

とりあえず今日はここまで

<おまけ>

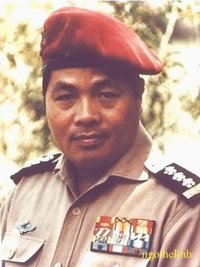

人民自衛隊(たぶん)のデガ女性指揮官

軍事・準軍事組織に属するデガ部隊では式典の際に、デガの伝統的な刀剣である柳葉刀が儀礼刀として用いられます。また立ち位置的にも、この女性は何らかの部隊指揮官に見えます。

後ろの男達は第2軍団のエンブレムが描かれた盾を持っているので、明らかにベトナム共和国軍の民事戦闘団(DSCĐ / 英名:CIDG)部隊ですが、

女性のDSCĐ隊員というのは見た事も聞いた事もないので、この人はおそらく民兵組織である人民自衛隊(NDTV)の女性指揮官だと思います。

こちらの1965年国慶日(11月1日革命記念日)軍事パレードの映像にも、DSCĐに続いてNDTVの女性隊員が続いて行進しています。

巷では女子の間でエスニック系ファッションや料理が人気みたいだから、僕も女子ウケを狙ってエスニック系目指してます!

2015年11月03日

キャンプ・ストライク・フォース撮影会

何年も前からやりたかった、『1963~64年ごろのCIDGジャライ族キャンプ・ストライク・フォース』コスプレ撮影会がついに実現しました。(二人しかいないけど)

スマホで撮った写真でも、加工すればそれっぽくなりますね。EAの社長もこの写真見て喜んでくれました。

EAのベオガム(ベトナム語の発音では「ベオギュン」っぽい)迷彩服は話題になりましたね。

しかし、本来この服とセットであるべき自衛隊型(通称CIDG型)キャップは、どうせ出ないんだろうなと諦めていました。

それがちゃんと発売してくれたので、EAさん見直しましたよ。ありがとう!

このキャップはベオギュン迷彩服の他、タイガーやベトナム共和国軍制式作戦服、ブラックパジャマにも合わせられるので超便利です!

1963年のベトナム共和国軍第2軍団CIDGキャンプ・ストライク・フォース

またベオギュン迷彩は1968年ごろになっても見られるので、意外と長く使われていたようです。

Posted by 森泉大河 at

12:47

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│デガ

2015年10月27日

100均の腕輪

インドシナ半島中部高原に住むデガ諸民族には、Kong te(コンテ?コントゥ?発音不明)という真鍮製の腕輪を身に付ける習慣があります。

デガ(Degar: ラーデ語で”森の人”の意)は山岳地帯に住むオーストロネシア系およびモン・クメール系諸民族の総称であり、実際には数十の民族に分かれますが、このKong teはそれらの民族のほとんどに共通する文化です。

そのためベトナム共産党・カンボジア共産党による迫害を逃れてアメリカに渡ったデガ難民が、1987年にアメリカ合衆国ノースカロライナ州で組織したMontagnard Dega AssociationのシンボルにもKong teのデザイン(黄色い円環)が用いられています。

※このサイトに載ってるFULRO旗のソースの一部は僕のブログの記事だって・・・。もっとマシな情報元探せよ(笑)

なのでベトナム戦争期、アメリカCIA主導の共産ゲリラ掃討作戦CIDG計画に参加したデガの戦士たちも、よくKong teを身に付けています。

またKong teは、CIDG計画でデガ部隊を訓練・指揮したアメリカ軍SFやベトナム共和国軍LLDB、オーストラリア軍SASR隊員などにもデガ達から友好の印としてプレゼントされ、外国人にも"Montagnard friendship bracelet"として知られています。

このKong teは、eBayなどで現代製のものがよく売られていますが、どうもお高いです。どうせ大量生産のお土産品なのに。

なので、コスプレ用にこの腕輪を安く手に入れたかったので前々から代用品を探していたのですが、先日100円ショップのダイソーで良いのを見つけました。

ただのステンレスのリングです。ホームセンターに行けば似たような品はいくらでもありますが、これはリングの径や太さが絶妙です。

ただ、このままではどう見てもただのステンレスなので少々お色直し。

真鍮っぽい色になるよう、ガスコンロで焼く。あまり焼き過ぎると真っ黒になるので程々に。

※火傷や火事に気をつけて!

いい具合に黄土色になりました。

じゃじゃーん!これでしめて300円なり。

どうせ本物も、ただの真鍮線を丸めただけの代物(多少彫金してあるのもあるけど)なので、代用品としてはこんなので十分かと。

ホームセンターで真鍮線買ってきて自分で曲げるよりだいぶ安くて楽チンです。

難点としては、端のつなぎ目が溶接されているのでサイズ調整できないこと。最初手持ちのノコで切ろうとしましたが、さすがにステンレスは無理。グラインダーが必要です。

コレクションの世界はまた別なんだろうけど、少なくともコスプレ(およびコスプレを要するリエナクトメント)に必要なのは、お金ではなく愛と工夫でしてよ!

愛を高める動画

その50年後。ジャライ族(元CIDG / FULRO戦士)の葬儀。同胞とグリーンベレーの戦友に見送られて・・・

(2012年, アメリカ ノースカロライナ州)

Posted by 森泉大河 at

22:51

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│自作グッズ│DSCĐ/CIDG計画│少数民族の歴史・文化│デガ

2015年09月08日

準備も大詰め

今週末開催される『第2回かめナベ会』 にて使う予定の、生活展示エリアに建てる看板を仕上げました。

【制作の流れ】

ホームセンターで買ってきた1500mmの合板(黒に塗装済み)に、ダイソーのアクリル塗料で筆塗り。

看板の建て方は杉材の杭から鉄筋まで色々検討したのですが、当日地面に杭を打つ作業はけっこう大変だし持ち運びも大変なので、結局A型バリケードを使うことにしました。

バリケードを塗装して、合板にフックつけて完成。偶然にもバリケードの幅が1500mmピッタリ!

フックで吊ってるだけなので、板は外して、バリケードは折りたたんで運搬できます。これなら違う部隊をやる時も使えて経済的^ ^

あと各種CIDG階級章も制作。実物の詳細な画像は見たこと無いので、50年代のフランス軍階級章を参考に作りました。

ただし作っておいてなんですが、実はこのCIDG階級章は、具体的にどれがどの階級を示す物なのかはまだ確認が取れていません。

上は関連性があると思われるベトナム共和国・フランス・クメール(カンボジア)各国陸軍の階級章ですが、CIDG階級章と配色パターンが同じなのは二種(一等兵と一等伍長)のみで、他は使われていないパターンなんです。

僕が確認しているCIDG独自の階級章は4種類だけなので、以前載せたこの資料に照らし合わせると、おそらく1962年~1968年まで使われたものに該当すると考えています。

1968年以降は階級制度がベトナム共和国軍とほぼ同一になっているので、ベトナミゼーションの影響でCIDGが正式にLLDBの子部隊となった事で、階級や給料制度もベトナム共和国軍に統合されたのではないでしょうか。

しかし、まだこれ以上の情報をつかめていないので、引き続き調べていきたいと思います。

2015年08月26日

CIDG階級章

※2024年9月21日更新

引き続き来月のナム戦イベントに向けて

前回の記事でチラッと書きましたが、CIDG部隊(民事戦闘団 / Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu)では当時、ベトナム共和国軍とは異なるCIDG独自の階級制度および階級章が使われていました。CIDGはベトナム共和国軍LLDB(特殊部隊)に所属する大規模な戦闘部隊ですが、『民事』の名の通り、彼らは正規のベトナム共和国軍とは異なる民兵という扱いでした。ただしCIDGと同様にベトコンからの村落防衛を目的とした民兵組織は他にも内務省民衛隊(1964年に陸軍部隊に昇格、義軍に改称)、人民自衛団(NDTV)、農村振興委員(XDNT)などがありましたが、CIDGが他の民兵と最も異なる点は、彼らがサイゴン政府の管理下にない少数民族および宗教軍閥のベトナム人で構成されていたことでした。その為CIDGの指揮は1961年から1968年までベトナム共和国軍ではなく、外国軍である米軍グリーンベレーおよび豪軍AATTVが担っており、CIDG兵士への給料もCIDG計画を主導するCIAの予算から出されていました。こうした経緯から、CIDGでは独自の階級制度が制定されたようです。

しかし、これらCIDG階級章の存在は欧米のマニアの間でもほとんど知られておらず、詳しい情報がまったく入ってきません。インターネットが発達した昨今ではCIDG階級章が使われている当時の写真なんていくらでも見つける事が出来ますが、どこの国でも所詮『ナム戦マニア』が興味あるのはアメリカ兵のみなので、CIDGに関する事柄は見事にスルーされていますね。

▲CIDGの階級制度について (Mobile Strike Forces in Vietnam 1966-70, Gordon Rottman 37頁)

僕が知る限り、書籍で紹介された唯一の例

そんなCIDG階級章ですから、実物もリプロも入手できる見込みはありません。

なので、自分で作る事にしました。

ただし、当時の写真しか資料と呼べるものが無いので、細部は想像でやるしかありませんでした。

試作第一号(自分用)完成。

それっぽくは成ったかな。

もしかしたら世界初のリプロかも?

Posted by 森泉大河 at

22:26

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│自作グッズ│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│被服・装備

2015年08月24日

マイクフォースのパッチについて

前記事に引き続き、来月のナム戦イベントに向けてマイクフォース熱が急上昇しております。

『第2回かめナベ会』

日時:2015年9月12日~9月13日

ただし、マイクフォース(MSF)の軍装については長年腑に落ちない部分を引きずっていました。

何が気に入らないかと言うと、これ↓

米軍5th SFGAベテランで組織されたMike Force Associationが、ノースカロライナ州フェイエットビルに建設したマイクフォース記念碑の一部です。

まぎれもなく元マイクフォース付きSF隊員本人たちによって作られたものであり、詳細な情報の少ないCIDG系資料としては第一級の信頼度だと思っていました。(過去形)

またパッチと部隊の組み合わせについては、国内外のディーラー・コレクターもここに記されたパターンと同じ認識を持っており、現在もなお定説となっています。

しか~し!当時の写真をよく調べると、実はこの定説に当てはまらないパターンが大量にあることが分かります。

日本の軍装マニアが崇拝する『洋書』も、僕の知る限りこの謎に明確な答えを出している本はありません。

これは当時パッチ以上に多用されたCIDG用階級章についても同じ事が言えます。

CIDGを愛する者として、もはやこの問題は無視できないので、この際一から調べなおす事にしました。

そんで、部隊名が判明しているマイクフォースの画像を可能な限り集めて分析しました。

その結果、実際にマイクフォースで用いられたパッチの組み合わせは、以下の図のようになる事が分かりました。

※2017年7月30日

内容を改定した記事を新たに投稿しました。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

これは変り種ですが、II CTZ MSFでは、イーグルフライト小隊のみ別のパッチを使っています。

イークルフライトは2nd MSFC編成前の1965-1967年に存在した、マイクフォースの元祖にあたる最初の空中機動CIDG部隊です。

1967年までにII CTZ MSF 第21~23MSF中隊の三中隊がイーグルフライト小隊で構成されていました。

▲II CTZ MSF イーグルフライト小隊

以上がマイクフォースのパッチとして広く知られている5種ですが、実はこの後に新たなパッチが制定されます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1968年に米軍の撤退開始・ベトナム共和国軍への権限委譲を進める『ベトナミゼーション政策』が開始されると、マイクフォースも改編の対象となりました。

それまでマイクフォースやMGFといった各CIDG部隊は形式的にはベトナム軍LLDBの部隊でありながら実際の運用は米軍5th SFGAが担っていましたが、ベトナミゼーションによってCIDGの指揮権が段階的にLLDBに移譲されていきました。

そして1968年10月16日、LLDBの子部隊であることを意識した『虎にパラシュート』のデザインのパッチが、新たにマイクフォース全部隊共通のパッチとして制定とされました。

▲II CTZ MSF (20th MSFC 第4MSF大隊)

従来のCTZ・MSFC部隊章は廃止されず、MSF全体を示す部隊章として併用された

▲IV CTZ MSF (40th MSFC)

▲II CTZ MSF (20th MSFC 第4MSF大隊)付きのLLDB一等中士(一等軍曹)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ベトナミゼーションはその後さらに進み、米軍5th SFGAがベトナムから撤退したことでCIDG計画は終了します。

まもなく5th SFGAと合同でCIDG計画にあたっていたLLDBも解隊され、第81空挺コマンド群およびNKT作戦局コマンド『黒龍』として再編されました。

これによってマイクフォースを含む全CIDG部隊の指揮はLLDBからBDQ(レンジャー)へと移管され、1970年に国境レンジャー(BDQ-BP)として再編成されます。

そしてBDQの一部隊となったことでCIDG独自の徽章は廃止され、二度と復活することはありませんでした。

▲1970年以降のBDQ-BP部隊

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

現状で僕が把握できているのはここまでです。

マイクフォースの写真は探せば沢山出てきますが、上記のようにII・III・IV CTZ MSFは同じパッチが使われていたので、キャプションにどの部隊か明記されていないと資料として使えないので困っちゃいます。

逆に言うと、一つのパッチで複数の部隊を演じられるんだからコスプレ的にはお得ですね。

けれど、こんなに書いておいて難ですが、個人のコスプレではなく集団で行うリエナクトメント的に考えると、一番良いのは服に『何もつけない』だと思ってます。

それはマイクフォースに限らず、米軍の陸軍・海兵隊歩兵部隊も一緒。だって当時はパッチ付けてない人の方が多いんですもん。

しかも、それなら「〇年〇月の〇〇の戦いを再現」と言われても、服を変えずに参加できますし。もちろん、設定が変わる毎に上着を新調するのも良いと思います。レプリカのTCUなんて5000円以下で買えますし。

そもそもリエナクトメントって本来、時間と場所を指定してタイムスリップ体験を行うもののはずなんですけどね。

そういう意味ではナム戦ヒストリカルイベントは日本でも海外でも、チームごとの設定の統一や分隊行動の再現を目指している所はあれど、全体(主催・参加者の総意)としてはまだコスプレ見せ合い会の域を出ていないんですよね。

いつかやりたいな、ちゃんとタイムスリップできるイベント。

Posted by 森泉大河 at

21:03

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│被服・装備

2015年03月30日

インドシナ半島の諸民族と歴代勢力

僕がベトナム戦争コスプレを集め始めた当初は米軍LRRPのつもりで装備を集めてましたが、周りから「どう見てもヤードor南ベ」と言われまくったせいで、だんだん興味がベトナム人や少数民族の方に移っていきました。

また今思えば、歴史趣味の観点から見ても、20世紀後半最大の戦争であるベトナム戦争は(当然の事ながら)インドシナ半島の人々を中心に発生しており、彼らを知ることはあの戦争を学ぶ上で避けては通れない道でした。

(つまり僕の中では、第2次大戦を学ぶ上でナチス・ドイツを調べるってくらいオーソドックスな事をしているつもり。)

そんな中、最近ベトナムの少数民族に興味があるという声を(極少数w)頂くので、自分用に作った表を公開してみます。

この表は少数民族に限らず、マジョリティーも含めたインドシナ半島に住む民族と歴代の勢力のまとめです。(ただしミャンマーやマレーシアを含めると書ききれないので、インドシナ戦争に関った人々限定)

こうしてまとめてみると、あの地域の歴史の奥深さを感じるのと同時に、何年経っても争い絶えない怨恨の根深さも垣間見れました・・・

付け焼刃な知識なもので、もしかしたら間違ってる部分もあるかも。

(↑クリックで拡大)

続きを読むPosted by 森泉大河 at

15:52

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【ラオス】│【カンボジア】│DSCĐ/CIDG計画│少数民族の歴史・文化│【タイ】

2015年03月06日

最近買ったもの

いつまでもペニス云々がブログのトップにあると僕の上品なイメージに傷が付くので、久しぶりにミリタリーウェアについて。

M65フィールドジャケット

今までM65持ってなかったので買いました。1500円也

かなりボロボロの状態の物を古着屋が補修したもので、継ぎ接ぎだらけのフランケン。直したって大した値段じゃ売れないのに、よくここまで補修したなと思う。

コレクション用にもファッション用にも使えないゴミみたいな服だけど、僕ははなっからベトナム軍風の魔改造するつもりで探してたので、これで十分。

(※基本的にはベトナム軍も米軍から供与されたM65をそのまま使っています。また米軍はベトナム=熱帯というイメージに捕らわれ防寒服の支給が十分ではなかった為、フィールドジャケットに関しては米軍よりもベトナム軍での使用をよく見ます)

続きを読む2015年02月13日

日本政府のベトナム支援

注目すべき点が大量にある動画。

1968年、プレイク省を視察するグエン・バン・テュー総統御一行

(グエン・バン・テュー総統、グエン・カオ・キ副総統、第2軍団司令ビン・ロック中将(背が高い人)、そして在ベトナム日本大使)

映像の前半はプレイク省プレイメ中学校(Trường Trung học Plei Me, 日本で言う高校)への視察。学生服(白いアオザイ)を着た女学生たちが総統一行を拍手で出迎えています。一見よく見る光景のように見えますが、プレイメという土地柄、実は彼女達はベトナム人(キン族)ではないと僕は考えています。中部高原に位置するプレイク省は当時、まだキン族の入植が進んでおらず、人口の大半が少数民族のデガ(特にジャライ族)でした。彼女達がジャライ族であるという確証はありませんが、この後にCIDG部隊の映像が出てくる事からも、この視察は政府によるデガへの学校建設や軍への重用などデガとベトナム共和国政府の融和・団結をアピールする目的で行われた気がします。(ベトナムにおける一般的な学生服だからと言え、キン族の民族衣装であるアオザイをデガの女性に着させるのはどうかと思うけど)

後半はプレイク空港で行われた、第2軍団CIDG(越: DSCD - Dân Sự Chiến Đấu)部隊の閲兵式。ベオギュン(ベオガム)迷彩服の上に民族衣装着てるのは、おそらくMGF(Mobile Guerrila Force)。で、ザーコップ(タイガー)着てるのが第2戦術地区マイクフォース/MSF (II CTZ MIKE Force)。そして兵士達の背後にベトナム国旗と共にはためくのは、なんと日の丸です。飛行場に並べられた大量の木箱は全て日本政府から送られた医療支援物資であり、この一連の視察は在ベトナム日本大使も出席するベトナムと日本の親善行事でもあったようです。多分前半のプレイメ中学も、日本政府の支援で建設された物なのではないでしょうか。 式典ではまずベトナム軍幹部が大使に感謝を表明し、日本大使も何やらスピーチしていますが、音声は残っていないので内容は分かりません。また、1968年当時の在ベトナム日本大使は青木盛夫(1967-1968)および北原秀雄(1968-1970)の二名が居るんですが、この動画の人物がどちらなのかは分かりませんでした。

式典に集まったプレイク市民(多くがジャライ族)。横断幕に日本語で『永生友誼の日本‐越南』と書かれている。

1951年の国交樹立から1975年の国家消滅まで、日本政府はベトナム共和国に対し多大な援助を行っていました。それは第2次大戦における日本軍統治下での被害に対する賠償に始まり、以後ODA(政府開発援助)による物資・インフラ支援が長く続きました。また同国で15年間続いたベトナム戦争に対しては、日本は憲法上ベトナムへの派兵が不可能であり、武器輸出も出来ませんでしたが、むしろそれに直接抵触しない兵站・インフラ・民生分野ではアジア最大のベトナム共和国支援国でした。日本は米軍によるベトナム軍事支援物資の最大の生産国でもあり、CIDG部隊が着ている迷彩服や、ベトナム軍で広く用いられたキャンバスブーツなどの被服類は、かなりの割合で日本が生産していました。そして何より、在日米軍基地は極東地域に展開する米軍の最重要拠点であり、その世界最大の軍隊を支える大量の兵站を担う事が日米同盟における日本の役目でした。そして平時の在日米軍に加え、朝鮮戦争・ベトナム戦争という二つの戦争による膨大な物資・サービスの需要が日本の高度経済成長を大きく後押ししたのは間違いないでしょうね。

今日本の首相さんは、この自民党の伝統的な路線を更に拡大して、米軍以外の外国軍に対しても公に支援できるよう閣議決定しちゃいましたね。『非軍事分野に限る』という耳障りの良い言葉で国民を丸め込んだ気になってるんでしょうが、現在よりも限られた枠内で行われたベトナムへの支援ですら上記の有様だったわけです。つまりどんな形の支援であれ、アメリカと共に戦争状態や政情不安定な国への支援を行う事は、結局軍事支援になってしまうんだという認識は持っておくべきでしょうね。なお、僕はこの方針に全面的に反対している訳ではありませんが、反対意見を聞かないどころか、反対意見の出ないよう聞こえの良い言葉で国民を欺き、国会ではなく密室の閣議でこのような国家の重大事を内々に決めてしまう安倍晋三内閣を心から軽蔑しています。

2014年11月23日

ベトナム軍の食事とPIRレーション

リエクトメントの楽しさは、単なるコスプレ戦争ゴッコに留まらず、当時の兵士の生活を再現し、一時のタイムスリップを体験できる事にあると思います。そして、その気分を盛り上げるにあたり、結構重要なのが食事。既に日本でも、趣味人口の多いアメリカ軍・日本軍・ドイツ軍などでは、いくつかのイベントで当時のフィールドキッチン、戦闘糧食の再現が行われていますね。あの完成度には感服です。

もちろん僕らベトナム共和国軍愛好家も、ある程度食事をベトナムっぽくしようという試みは行ってきました。しかし、その根拠となる資料・証言は、英語で書かれた洋書にはなかなか載っておらず、ほとんど想像でメニューを考えるしかありませんでした。

そこで今回、せっかくネットを通じて元ベトナム共和国軍将兵の方々とお知り合いになったので、(聞きたい事は山ほどあるけどあまり質問責めしたくないので、程々に雑談しながら)当人たちに直接「当時何を食べていましたか?」と尋ねてみました。以下、その回答です。(画像はイメージです)

・典型的なメニューは、調理済みのお米(乾燥米?)に、魚や肉の干物、あるいは単にお米にニョクマムをかけるだけだったよ。

・作戦時の戦闘糧食は、ハムの缶詰、ビニールパックされたポークとレバーペースト、乾燥米だった。

・米軍のCレーション(MCI)食べてた。

・基地の食堂では、ほとんどが魚や豚肉の煮物と野菜、それにスープとご飯というメニューだった。

いやいや大変貴重な証言を頂けました。

もちろん年代や部隊・職種によって食事内容は様々だったでしょうが、初めて具体的なメニューを知ることが出来て感激です!

と言うか、"ハムの缶詰、ビニールパックされたポークとレバーペースト、乾燥米"ってそれ、最初からパッケージとして生産されたレーションっぽいですよね。

ベトナム軍にレーションが存在していた・・・。考えてみれば当たり前の事ですが、今までそういう話を聞いたことが無かったので、俄然テンション上がりました。

こりゃあ再現するしかないですね・・・!

ところで、上記のベトナム軍レーションのメニューを聞いて、何か気になりません?

続きを読むそれによく似たレーションに心当たりがあるのですが・・・

(写真は現代製リプロ)

そう、"PIR (Packet, Indigenous Ration)"です。 (日本では"PIRレーション"または"SOGレーション"という名前で通ってるので、以下PIRレーションと書きます。)

PIRレーションとは、米軍グリーンベレー/MACV-SOGがベトナムで行っていたCIDG計画等の特殊作戦を兵站面で支援するため、沖縄に設置されたSOGの装備調達・開発部門CISO(対反乱支援センター)が開発した、CIDG(現地の少数民族反共ゲリラ部隊)向けレーションです。

※CISOについてはKingbee氏のブログに分かりやすい解説がありますので、そちらをご覧下さい。

当初、米軍はCIDG隊員に対し自分達と同じMCIレーション(Meal, Combat, Individual)を配給していましたが、間もなくこのレーションはCIDG隊員に不向きであることが明らかになりました。

これは欧米人とアジア人の食文化の違いもありましたが、それ以上に体質によるところが大きかったようです。

つまり、米や野菜を中心とした質素な食生活をしてきたCIDG隊員たちにとって、大柄な欧米人の体力を維持するため開発されたMCIレーションはあまりに高タンパク・高脂質過ぎて、彼らの胃腸では消化することができず下痢になってしまったのだそうです。

例えるなら、病院食からいきなりラーメン二郎に変わった感じ。

そこで急遽、CISOはCIDG向けレーション開発計画"プロジェクトPIR"をスタートし、その結果生まれたのが、このPIRレーションでした。

PIRレーションには乾燥米(アルファ化米)と乾燥野菜を中心に、アジア人の味覚に合わせた以下の5つのレトルトパックメニュー(Packet, Subs, Indig)が用意されていました。

#1 牛肉 (FSN 8970-J55-0010)

#2 魚/イカ (FSN 8970-J55-0020)

#3 エビ/キノコ (FSN 8970-J55-0030)

#4 マトン (FSN 8970-J55-0040)

#5 ソーセージ (FSN 8970-J55-0050)

これらPIRレーションはCIAが所管するCIDG計画(※実行機関は陸軍SFだがイニチアチブはCIA)のための備品であるため、発注はCIAの予算で行われ、日本・沖縄の加工食品メーカーが独自の加工技術を生かしてこれらを生産していたそうです。

また、PIRレーションは軽量で耐久性が高く使いやすい事からCIDG兵士以外にもなかなか好評で、CIDGと行動を共にする米軍特殊部隊やオーストラリア軍SAS隊員も、好んでこのPIRレーションを作戦行動に携行したといいます。

A-221マイクフォースに配食されるPIRレーション (1969年2月23日プレイク)

動画内の段ボールに、思いっきり沖縄の会社名と住所が書かれてますね。

もしかしたらまだその会社あるかもと思って軽く調べてみましたが、該当するものは見つかりませんでした。

ストリートビューでこの住所も確認しましたが、会社ではないっぽいので押しかけるのはやめましょう。

このようにPIRレーションはCIDG計画、およびCIDG兵士によって行われた米軍MACV-SOG・ベトナム軍NKT合同の長距離偵察作戦に多大な貢献をしたわけですが、こんな良い物がCIDGでしか使われなかったというのは、むしろ不自然ではないでしょうか。

同じくアジア人であり、かつCIDGよりもはるかに規模の大きい(というかベトナム派遣アメリカ軍の数倍の兵力の)ベトナム共和国軍こそ、こうしたレーションの需要が大きかったはずです。

冒頭の証言にあったベトナム軍レーションとPIRレーションでは若干メニューが違うようですが、当時こうした保存性の高い加工食品はどこの国のメーカーでも作れるという訳ではないですから、おのずと製造メーカーは限られるはずです。

また当時、日本ではCISOからの発注品以外にもベトナム軍向け援助物資が大量に製造されており、さらに民間レベルでも多数の日本企業がベトナムに進出していました。

これらの事から、ベトナム軍がCISOを介さずに直接日本の食品メーカーにPIRレーションの亜種のようなものを発注していた可能性というのは、十分に有り得ると考えています。

ただし、まだ想像の域を出ない話なので、これからもっと調べていきたいと思います。

いや~ワクワクするテーマが増えたv(≧∀≦)v

Posted by 森泉大河 at

00:03

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│被服・装備│CIA/中央情報局

2014年11月13日

MVCキャンプ&撮影会 その2

1日目の続き

2日目は米軍供与タイガー※着てMSF(マイクフォース)っぽく。

※いわゆる普通のタイガーストライプの事。米軍がCIDG(=現地民反共ゲリラ部隊)に供与するため、ベトナム海兵隊戦闘服の迷彩(ジャーキョプ/虎皮)をコピーして日本などの東アジア各国で生産させた軍事支援物資の一つ。

米軍特殊部隊やLRRP隊員も自費購入して勝手に着用(規則違反)したので、そちらの方で有名になってしまったが、本来は米兵が着る服ではない。また各々のメーカーが見よう見まねでそれっぽく作ったコピー品に過ぎないので、無数にバリエーションがある。

1日目は雨だったのでカメラを出すのが億劫で、iPhoneのカメラで撮ったあと加工したニセ古写真でしたが、

この日は晴れたので、ちゃんと1959年発売のレンジファインダー機、フジカ35SEで撮りました。(でもデジタルで加工はしている)

CIDG部隊の編成にはCSF(Camp Strike Force)、MSF(Mobile Strike Force)、MGF(Mobile Guerrila Force)といろいろ有るけど、

どれも服や装備なんてほとんど変わらないので、自作のトリコロール柄ネッカチーフで、MSFっぽさをアピール(笑)

以下、画像加工するのが面倒臭いのでそのまま。

前々から思ってたんですが、CIDGコスプレするにあたり、普通にタイガー着てブッシュハットもタイガーを被っちゃうと、どうも日本人が米軍特殊部隊コスプレしてるように見えてしまうんです。(CIDGの衣装再現的には正しいんだけど)

なので今回はあえて、ブッシュハットは被らずベトナム軍のOD色キャップにしました。CIDGは米軍グリーンベレーが組織したとは言え、編成上はベトナム軍LLDB(特殊部隊)内の部隊なので、服も帽子もブーツもベトナム軍の装備が普通に支給されています。

そこで今回僕が使ったキャップが、50~60年代の警察予備隊・陸上自衛隊のもの。

これは米軍(OG-107)ユーティリティキャップを日本でコピーしたものですが、オリジナルとは異なり、後ろ側にサイズを絞る紐がついています。いかにも日本っぽいですね。

なんで米軍ではなく、わざわざ自衛隊のを使うかと言うと、実はベトナム軍でも当時、まったく同じ形状のキャップが使用されていたからです。

ベトナム戦争当時、日本は東アジアにおける米軍軍事援助物資の最大の生産国であり、大量の日本製被服・装備が(一度米軍に納入された後)ベトナム軍に供与されていました。

そして、それら軍事物資を生産していた日本のメーカーというのは、技術的にも生産能力的にも、元々自衛隊に装備品を納入している業者である場合が多かったようです。

なので、この自衛隊キャップと、ベトナム軍に供与されていたキャップは、同じメーカーで生産された同一の物である可能性は十分にあるだとう、という考えからコレクションとして持っています。

なお、相方のホアン君が被ってるのは、ベトナム軍で広く用いられた米軍ホットウェザーキャップ(ベースボールキャップ)のコピー品。

90年代のカンボジア王国軍の物で代用しています。いいねぇ~!

また今回ブーツは、CLASSIFIEDさんで販売中のフランス軍タイプキャンバスブーツを、ベトナム軍で大量に使用された日本製MDAP生産(主に韓国および日本製)製キャンバスブーツ風に改造して使いました。

まず、ロゴの入ったゴム板を外す。(縫い付けなので、跡は目立たない)

新たに貼り付けるゴム板を作る。僕は今回、表面のザラザラ感を再現すべく、滑り止めのついたビニール手袋を素材にしてみました。

実物からゴム板の大きさを採寸。手袋を同じ大きさに切り出し、セメダインを塗布。

付ける位置も、実物と比べながら大体同じになるように接着。(手前が実物、奥が自作品)

とりあえず現状で、ここまで出来ました。パッと見良い感じ♪ (キャンプで刷いたので汚れてます)

残る改造ポイントとしては、、

・アイレットをアルミ色の物に交換

・ブーツの丈を穴二つ分短くカットする

・土踏まずの部分にアイレットを追加

ここまでやれば完璧ですね。そのうち進めたいと思います。

おまけ

ホアン君のGIコットを修理。そうです、あのプラスチック製ビーチクがボキっといってました。

新品の交換部品に取り替えるだけなんですが、やった事ある人なら分かるはず。あの折れた側を取り外す時の煩わしさを。絶対設計ミスですよあれ。

でも、この作業するの2回目なので、割と早く終わりました。

当時もこんな修理したのかなぁ。

2014年05月16日

クリパス速報

いっこうにアップロードするフィルムの質と量に衰えを知らないYoutubeチャンネルCriticalPast(以下クリパス)。

ホントありがたいことにほぼ毎日新しいフィルムを十数本アップロードしているので、ボヤボヤしてると良い映像を見逃してしまいそう。だから毎日のチェックが欠かせません。

別に、あとから検索すれば良いんですが、あまりにしょっちゅう見ているので、アップされてから最初の再生が僕ということが多くなってきて、なんかクセになってきました。

恐らく撮影した米軍関係者と、クリパスの担当者以外はまだ誰も見た事の無い映像なので、それを世界で最初に見れるのが楽しくてたまらないのです。

海軍司令官チャン・バン・チョン副提督(海軍准将) 1969年11月20日

1966年から1974年まで南ベトナム海軍司令官を務めたチャン・バン・チョン副提督(当時)の動画!今流行の「提督」です!

「なんで海軍司令なのに"副"提督で"准将"なの?」って感じですが、実は南ベトナム海軍では"提督"は役職や称号ではなく、階級の名称でした。

まず、1964年以前の南ベトナム海軍の将官は、中国の伝統的な称号を継承して"都督(Đô đốc)"という階級であり、陸軍・空軍の将官には以下のように対応していました。

准将:なし

少将:準都督(Chuẩn Đô đốc)

中将:副都督(Phó Đô đốc)

大将:都督(Đô đốc)

1964年、この中の準都督(海軍少将)が"提督(Đề đốc)"に改称され、さらに"副提督(Phó Đề đốc)"が准将(代将)として新設されます。

准将:副提督(Phó Đề đốc)

少将:提督(Đề đốc)

中将:副都督(Phó Đô đốc)

大将:都督(Đô đốc)

ただし、南ベトナム海軍の将官の階級は制度上は存在したものの、実際にはその階級を持つ将官は1967年まで存在しませんでした。

1955年のベトナム共和国海軍設立以来、海軍司令官は少佐から大佐が務めており、66年に就任したチャン・バン・チョンも当時大佐でした。

しかしチョンは翌年の1967年に史上初の副提督(准将)に昇進し、更に1971年には提督(少将)の位を得ました。

南ベトナム海軍で提督にまで上り詰めたのはこのチャン・バン・チョンと、チョンから海軍司令を引き継いだラム・ニュン・タンの二名のみです。

さらに提督の上位の副都督(中将)になったのは1975年に最後の海軍司令に就任したチョン・タン・カンのみで、在任期間も終戦までの1ヶ月間ほどでした。

そしてついに、海軍最高位の都督(大将)の階級を手にする者は一人も出ないまま、ベトナム共和国海軍はそのに歴史を閉じたのでした。

チョン提督は今もご健在(なはず)。

2011年にアメリカ・カリフォルニア州で開催された南ベトナム海軍士官候補生アソシエーションのイベントで講演された際の映像です。

地方軍カントー訓練基地(1967年5月6日)

先日も地方軍(DPQ)の訓練の様子を載せましたが、また新しい動画が出来ました。

徒手格闘訓練のキャプションには『空手』って書いてあるけど、韓国人インストラクターが教えているとも書いてあるので、正しくはテコンドーでしょう。

CIDGキャンプ・ストライク・フォース

軍服・ブーツの支給(1963年8月5日)

キャンプの設営(1963年8月7日)

ジャライ族中隊(1966年2月18日)

デガ村落への訪問医療支援(1966年2月19日)

こうした人道支援による地域住民との協力関係の維持は、国境地帯をベトコンから防衛するCIDG計画の肝であり、グリーンベレーおよびLLDBにとっては戦闘以上に重要な任務の一つでした。

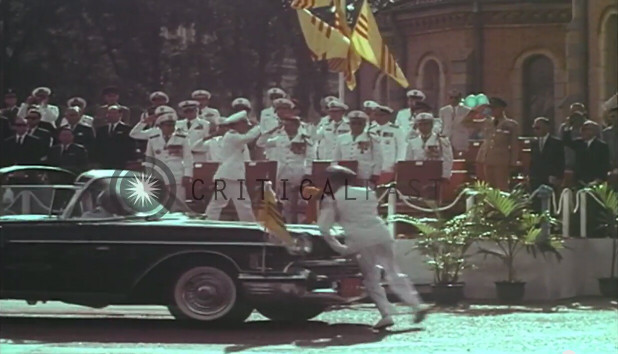

11月1日パレード(1965年11月1日)

1963年11月1日に軍部がクーデターでゴ・ディン・ジェム政権を打倒した事を記念する軍事パレードの様子です。

軍旗の後、士官候補生よりも先に民族衣装を着たCIDG兵士が行進している事に注目!

男性だけでなく女性も居ますね。女性はCIDGと言うより、普通に人民自衛団(NDTV)という扱いだと思います。

FULROの反乱が起きた翌年という事で、少数民族の地位を認めることでなんとか反乱の火種を沈静化しようとする南ベトナム政府の気遣いと言うか苦心が見てとれます。

首相閣下wwww

多分この運転手はグエン・カイン派の残党が差し向けた刺客(笑)

Posted by 森泉大河 at

15:23

│Comments(3)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│人物│DSCĐ/CIDG計画│HQ/海軍│ĐPQ-NQ/地方軍・義軍│デガ

2014年04月18日

素晴らしきYoutube動画

※2024年4月13日更新

最近Youtubeに上がってるベトナム戦争期の記録映像がマジで素晴らしい!

今まで何千枚も当時の写真を見てきたのに、初めて見るような映像が次から次へと出てきます。

また写真では分からない、兵士の動きや雰囲気も動画ならビンビン伝わってきますねぇ。サイコーです。

今回はその中から、つい見入ってしまった興味深い動画をいくつかご紹介します。

PRU(1968年8月31日)

南ベトナム領内で村落探索をしているアメリカ陸軍第1歩兵師団第18歩兵連隊第2大隊を記録した映像ですが、なんと南ベトナム軍(正確には省政府が所管する準警察部隊)のPRU(Đơn Vị Thám Sát Tỉnh, 省探察隊)が同行し、通訳や捜索の指導をしていました。PRUの動画なんて初めて見ましたよ。

確かに米軍の一般歩兵部隊は対ゲリラ戦に関しては素人なので、グリーンベレーに一から特殊作戦を叩き込まれたPRUが、オブザーバー兼通訳として歩兵部隊を指導するのは理にかなっていますね。

なお、PRUやプロジェクト・フェニックスは『CIAが雇った殺戮部隊』などイメージ先行の誇張した内容で語られがちですが、実際の活動は1961年以来ベトナムで幾度となく行われてきた典型的な対ゲリラ作戦の一つに過ぎないと僕は考えています。

なので、PRUは秘密傭兵部隊などではなく、れっきとした政府軍の地方部隊の一つです。逆に言えば、プロジェクト・フェニックスと同等の掃討作戦が十数年間もの長きに渡って繰り返されたのがベトナムという戦場でした。

この部隊の目的はCIDG部隊とまったく同様(※)で、ベトコンの活動が疑われる地域に政府軍部隊が村落単位で駐屯し、その地域の防衛・防諜を担うと同時に、医療支援等の民事心理戦を行って住民をサイゴン政府側に抱き込む事を目的としていました。

こうする事によって、住民に対しベトコンへの関与があれば容赦なく攻撃するという脅しになると同時に、住民自身にサイゴン政府への帰属・自衛意識を芽生えさせてベトコンを密告させる等、敵に浸透する隙を与えない体制作りが作戦の肝と言えます。

これはまさしく、CIA・グリーンベレーが指導する対ゲリラ作戦の典型であり、ベトナム以外でも韓国や中南米、ラオス、タイでも成果を挙げた効果的な戦術でした。

※そもそものCIDG計画はこのように国境地帯の村落の防衛のみを目的としており、マイクフォース等の大規模な戦闘部隊への発展は後になって考案されたものでした。

LLDB訓練センター (1970年6月23日)

テコンドー道場

当時南ベトナムは韓国と強い同盟関係にあり、軍の徒手格闘訓練にも韓国から伝わったテコンドーを取り入れていました。

胸に太極旗をつけた黒帯のインストラクターは韓国人のようですが、韓国軍アドバイザーなのか民間のテコンドー指導者なのかは未確認です。

特筆すべきはLLDB隊員の道着で、左胸にLLDB部隊章、右胸に青地のネームテープが縫い付けられています。超カッコイイ!

CIDGへの訓練

上のテコンドー道場と同じくLLDB訓練センターで撮影されたCIDG部隊の訓練の様子。

背中側につけたアーモポーチが重さで揺れないよう、ポーチのベルトをサスペンダーに引っ掛けていますね。

また、帽子の内側が、ブリムの端の部分までレスキューパネル代わりのオレンジ色の生地になってて珍しいと思います。

CIDGへの徒手格闘訓練

LLDBによるCIDGへの訓練風景。LLDBとCIDGの関係がよく分かる動画だと思います。

CIDGは初めからLLDB所管の部隊であり、グリーンベレーはあくまでLLDB付きのアドバイザーという体でCIDGを指揮していました。

トゥドゥック歩兵学校(1971年10月)

トゥドゥック歩兵学校(Trường Bộ Binh Thủ Đức)における野戦訓練の様子。

校名は歩兵学校ですが、実際には陸軍の予備士官学校です。詳しくは過去記事『陸軍予備士官候補生(SVSQTB)』参照

ドンデー下士官学校(1971年10月)

ドンデー下士官学校(Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế)における訓練の様子。

助教のヘルメットのマーキング、側面は見えるけど正面の図柄が未確認なので気になります。

婦人兵学校(1966年)

婦人兵学校(Trường Nữ Quân nhân)で教鞭をとるアメリカ陸軍WACアドバイザーを取材した映像です。

ベトナム人の女性教官が婦人兵学校のパッチをつけているのに注目!実際にこのパッチが使われてるの初めて見ました。

婦人兵学校の部隊章

この他にも、非常に良い映像がまだまだ山ほどありました。

今後もぼちぼち載せてみようかと思います。

Posted by 森泉大河 at

19:16

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SVSQ/士官候補生│NQN/婦人将兵│PRU/省探察隊│TTHL/訓練センター

2014年01月20日

あなたはなに族?

以前『CIDGの人々』の記事で紹介したように、CIDGにはデガ(タイグエン地方に住むモンタニヤード)以外にも多数の少数民族やキン族(ベトナム人)が所属していました。また、デガも大きく分けてオーストロネシア(マラヤ・ポリネシア)系とモン・クメール系の二派が居り、合わせて20以上の部族が存在していました。

この中で、ぱっと顔を見て明らかにキン族と違う人種だなと分るのは、ジャライ族・ラーデ族等のオーストロネシア系のデガと、同じくオーストロネシア系ですがベトナム中南部の沿岸地域に住んでいるチャム族くらいですかね。

一方、モン・クメール系のデガやクメール族はけっこう色黒ですが、キン族にも色黒で顔が濃い人も居るので、顔だけでは判断できません。

ヌン族に至っては比較的色白の人も多いし、顔もキン族と似通ってるので全く区別つきません。(そのお陰で人種迫害が比較的少なかった)

なので、当時の写真を見ても、撮影者が「○○族」とはっきり書いてない限り、見た目だけでどの人種か判断するのはけっこう難しいのです。

▲マイクフォースのヌン族兵士 キン族と見分けるの無理です

だけど、僕は彼らが何族なのか知りたい!

人種が違えば言葉も文化も宗教も、戦う理由もみんな違うんです。

彼らはただ、マジョリティのキン族に対して人口が少ないというだけで、少数民族という固有の集団ではないのですから。

という訳で、写真に写っているCIDG兵士がどの民族なのか手っ取り早く予想する方法を考えました。(あくまで予想ですが)

CIDG計画のそもそも目的はただ少数民族を兵士に仕立てるのはなく、彼らの家族もろともキャンプ周辺に移住させて戦略村を構成し、彼ら自身に共産勢力の掃討・自衛をさせるというものでした。

そのためCIDGキャンプは基本的に彼らが生まれ育った土地にあり、出撃する範囲もその周辺のため、全滅でもしない限りそこから動く事はありません。

つまりCIDG部隊の写真が撮られた場所は、そのまま彼らの出身地である可能性が高くなります。

この事から、撮影場所が分かっている場合は当時のベトナムの人種分布図と照らし合わせると、おおよその人種が特定できるのです。

▲5th SFGA(グリーンベレー第5特殊部隊群) Aチームの配置(1967年)

▲ベトナムの人種分布(1973年)

▲デガの民族分布詳細(1970年)

また撮影場所が分からなくても、部隊名さえ分かれば5th SFGAのキャンプ地を特定できます。

(以下グリーンベレーアソシエーションのサイトから無断転載w)

HQ 5th Special Forces Group (ABN) Nha Trang

A-501 Hoi An

A-502 Trung Dung

A-502 Outposts: Soui Dau, Binh Tan, Thuy Thu, My Loc / Nui Ti, Da Hang, Ngoc, Dong Ba Thin

A-503 Country-wide Mike Force Detachment

A-504 Mike Force

A-521 Dong Ba Thin

Signal Company

C-1 (Co. C) Da Nang

Nam Dong

A-101 Khe Sanh / A-101 Lang Vei / A-101 Mai Loc

A-102 A Shau / A-102 Tien Phuoc / A-102a Aloui FOB

A-103 Gia Vuc

A-104 Ha Thanh / A-104 Son Ha

A-105 Nong Son / A-105 Kham Duc

A-106 Ba To

A-107 Tra Bong

A-108 Minh Long

A-109 Thuong Duc

A-110 Con Thien

B-16 Mobile Strike Force (aka MIKE Force) DaNang

A-100 MSF Detachment

A-111 MSF Detachment

A-113 MSF Detachment

A-114 MSF Detachment

B-11 Chu Lai

C-2 (CO. B) Pleiku

A-212 Phi Ho / A-212 Plei Mrong

A-218 Dak Sut

B-22 An Khe / B-22 Qui Nhon

A-220 Plei Ta Nagle

A-221 Kannack / A-221 Cung Son

A-222 Dong Tre / A-222 Bu Prang

A-223 Van Canh / A-223 Qui Nhon

A-224 Buon Beng / A-224 Phu Tuc

A-225 Le Hai

A-226 Trai Mai Linh / A-226 Mang Buk

A-227 Ha Tay

A-228 Vinh Thanh Formerly A-211

B-23 Ban Me Thout

A-231 Suoi Doi / A-231 Tieu Atar

A-232 Buon Brieng / A-232 Bao Loc / A-232 Tan Rai

A-233 Trang Phuc / A-233 Buan Ea Yang / A-233 Buon Mi Ga /A-233 Ban Don / A-233 Tieu Atar

A-234 An Lac / A-234 Phey Srunh

A-235 Nhon Co

A-236 Bu Prang / A-236 Lac Thien

A-237 Luong Son

A-238 Phouc Thien / A-238 Buon Blech

A-239 Duc Lap

B-24 Kontum

A-241 Polei Kleng

A-242 Dak Pek

A-243 Plateau GI

A-244 Dak To / A-244 Ben Het / A-244 Dac Pek

A-245 Dac Seang

A-246 Mang Buk

A-244 Ben Het

B-25 Pleiku (Closed in Aug '66. The A-25x teams placed under B-24)

A-251 Plei Djereng

A-252 Plei Mrong /( A-252 Plei Djereng ??)

A-253 Duc Co

A-254 Plei Do Lim

A-255 Plei Me

B-20 Mobile Strike Force (aka Mike Force) Pleiku

A-213 MSF

Blackjack 22

A-204 MSF Kontum

Mobile Strike Force Quin Nhon

A-217 MSF Pleiku

A-218 MSF Pleiku

A-219 MSF Pleiku

Eagle Flight

C-3 (Co A) Bien Hoa

B-31 Phuoc Vinh / B-31 Xuan Loc

A-311 Tan Linh / A-311 Hiep Hoa

A-312 Phuoc Vinh / A-312 Xom Cat / A-312 Cao Bien

B-32 Tay Ninh

A-321 Ben Soi

A-322 Katum / A-322 Prec Loc / A-322 Sui Da

A-323 Thien Ngon / A-323 Trai Bi

A-324 Nui Ba Den

A-325 Bao Don / A-325 Duc Hue

A-326 Tra Cu / A-326 Ben Cat / A-326 Go Dau Ha

B-33 An Loc (AKA: Hon Quan)

A-331 Loc Ninh

A-332 Minh Thanh

A-333 Chon Thon / A-333 Chi Linh

A-334 Tong Le Chon

B-34 Song Be

A-341 Bu Dop A-341 Bu Ghia Map

A-342 Dong Xoai

A-343 Duc Phong

A-344 Bunard

B-35 Duc Hoa / B-35 Hiep Hoa

A -351 Duc Hue / A-351 Hiep Hoa

A-353 Lung Hoa / A-352 Tra Cu

B-36 Mobile Strike Force (aka MIKE Force) Long Hai

A- 301 Trang Sup / A-301 Ben Cat

A-302 Bien Hoa

A-303 Ho Ngoc Tau

A-304 Tanh Linh A-304 (TF-966) training/staging out of Trang Sup

A_361

A-362 Long Hai

FOBs at: Bu Dop, Song Be, Katum, Rang Rang & others

A-363 Long Hai

C-4 (Co. D) Can Tho

Effective 1 June 1967 numbers for Military Region 4 camps were changed to correspond with parent B Detachments. [Chart of camps effected by change.]

B-41 Moc Hoa

A-410 Binh Thanh Thon

A-411 Bien Hung / A-411 My Phuoc Tay Opened as A-424

A-411 Don Phuc / A-411 Hai Yen

A-412 Kinh Quan Hai II

A-413 Binh Thanh Thon

A-414 Moc Hoa / A-414 Thanh Tri

A-415 Tuyen Nhon

A-416 My Dien II

B-42 Chao Doc / B-42 Long Xuyen

A-421 Nui Tuong / A-421 Ba Xoai

A-422 Long Khanh / A-422 Vinh Gia

A-423 Chau Lang / A-423 Tien Binh

A-424 An Phu / A-424 Thanh Tri

A-426 Tri Ton

B-43 Chi Lang / B-43 Cao Lanh / B-43 Long Hai / B-43 Phuc Thuy

A-431 Cai Cai

A-425 An Long / A-432 Thuong Thoi / A-432 Chi Lang Opened as A-425

A-433 My Da/ My An (A-426)

A-428

B-44 Phu Quoc

A-441 Phu Quoc Opened as A-427

A-442 Tan Chau / A-442 Phu Quoc / A-442 To Chau

A-435

B-40 Mobile Strike Force (aka MIKE Force)

A-401 / A-430 Don Phuc Opened as A-430

A-402 MSF, Moc Hoa / A-402 MSF, To Chau

A-403 MSF, To Chau

A-404 MSF

A-405 MSF, Ha Tien Opened as A-421

C-5 (Special Operations)

B-50 Project Omega

B-51 VNSF Training Center

B-52 Project Delta

B-53 Long Ton

B-55 Mobile Strike Force Nha Trang / B-55 Saigon

B-56 Project Sigma

B-57 Project Gamma

Mobile Strike Force Training Center

Provincial Reconnaissance Unit

Phoenix Project

UITG /FANK

FIELD Training Command

402nd SOD

403rd SOD

281st Assault Helicopter Company, 5th Special Forces Group

31st Engineer Det

1st Special Forces Group (ABN)

3rd Special Forces Group (ABN)

5th Special Forces Group (ABN)

7th Special Forces Group (ABN)

6th Special Forces Group (Abn)

8th Special Forces Group (ABN)

10th Special Forces Group (ABN)

11th Special Forces Group (ABN)

46th Special Forces Company (ABN): Thailand

12th Special Forces Group (Abn)

19th Special Forces Group (Abn)

20th Special Forces Group (Abn)

77th Special Forces Group (Abn)

Detachment "A" Berlin Brigade

Special Forces Training Group: Staff

Special Warfare School: Staff

8231st SOD (ODA 16)

Son Tay Raiders

MACV SOG

FOB 1 Phu Bai

FOB 2 Kontum

FOB 3 Khe Sanh

FOB 4

Command and Control North: CCN Da Nang

Command and Control Central: CCC Kontum

Command and Control South: CCS Ban Me Thuot

Joint Personnel Recovery Center JPRC

Joint Casualty Resolution Center JCRC

MACV Recondo

MACV Advisory Team 92

MACV Advisory Team 93

MACV Advisory Team 100

MACV Advisory Team 31 Phu Bon

MACV Advisory Team 17 Ha Thanh

MACV Advisory Team 85 22 TASS Moc Hoa

MACV Naval Advisory Group ATF-212 Moc Hoa

例えばこの写真

撮影者が部隊をA-251であると明記しているので、とりあえずそれを信用。

上の一覧からA-251のキャンプ地はプレイク省西部"Plei Djereng"である事が判明。

で、Plei Djerengの位置を先の民族分布図と照らし合わせると、オーストロネシア系のデガ、ジャライ族の生活地域だと言う事が確認できます。

他に隣接する部族も無い事から、この写真に写っているCIDG兵士はジャライ族の可能性が高いと考えられます。(確認は出来ませんが)

ただし、ヘリボーン・空挺降下による機動部隊MSF(マイクフォース)が誕生すると、隊員の出身地から離れた遠方まで出撃できるようになった為、出撃した先の地名では出身地には結びつきません。あくまでベース、キャンプ地を把握する必要があります。

また、5th SFGAのC-5(MSFコマンドやBチーム・プロジェクト~系)やC&C(所謂MACV-SOG)など一握りの優秀な兵士だけが入れるエリート部隊は、言わば出稼ぎなので一般のCIDG部隊のように作戦が終わるたびに自分の村があるキャンプ地に帰る事はありません。従ってこれらの部隊では、当事者の証言以外で人種を確認する事は難しいと思います。

つまり・・・、この方法は、部隊もしくはキャンプ地が判明している一般的なCIDG部隊でしか役に立たないんです(泣

なんか大げさに書いたけど、役に立つ状況は限定的です。お恥ずかしいw

ちなみにベトナム戦争後、ヌン族は他の少数民族ほど激しい迫害を受けませんでしたが、やっぱり少なからずキン族からの差別があるので、ヌン族である事を隠し自らキン族と同化する道を選んだ人も多かったようです。

しかし近年になってベトナム共産党の締め付けが緩んだ事もあり、中国由来のヌン漢字(ヌンノム)と中華文化を継承しているヌン族の中には、自らをホア族(=華僑)と名乗る人が増えたそうです。

ただ、ヌン族が継承しているのは数世紀前の文化であり、本来のホア族・華僑とは言葉も文化も全然違います。正直、漢字以外に共通点ありません。

でも、ベトナムでは華僑と名乗った方が金持ちっぽくて箔が付くらしいです。なんじゃそりゃ?

華僑も少数民族のはずなんですが、ベトナムでは迫害されるどころか中世から現在まで体制に関わらず一定の権力を握り続けていますね。

その狡猾さ、力強さは、他の少数民族からしたら確かに羨ましい物なのかも知れません。

Posted by 森泉大河 at

02:41

│Comments(3)

│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│少数民族の歴史・文化│デガ

2014年01月13日

自作品

Posted by 森泉大河 at

01:41

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│自作グッズ│DSCĐ/CIDG計画│被服・装備│ND/空挺│少数民族の歴史・文化

2013年12月01日

NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[3]

※2016年11月7日更新

※2022年10月22日更新

開拓部(SKT / SES)

1964年初頭、BTTMは旧総統府連絡部が行っていた北ベトナムへの長期間の潜入工作を引き継ぐため、新たにBTTM直属の特殊作戦機関開拓部(Sở Khai thác / Special Exploitation Service)を設置し、初代司令官にはチャン・バン・ホー大佐が就任した。

SKTはサイゴンのBTTM本部に併設された司令部、ゴ・テー・リン大佐が新たに設立したダナンの沿岸警備部(Sở Phòng vệ Duyên hải) 、空挺教育を行うロンタンのクエッタン訓練センター(TTHL/Quyết Thắng)、および南ベトナム空軍の航空支援部(Sở Không yểm)から構成されていた。

SKTと米軍SOG空挺作戦部門(SOG-34/ABN OPS)の共同作戦として1964年に始まった34アルファ作戦(OP-34A)は一定の成果を挙げていたが、1964年後半には北ベトナム軍はホーチミン・トレイルを介して南ベトナムへの浸透を強めていた。これに対抗するため、それまでBTTM直属の独立した機関としてSOGと共同でC&C(コマンド&コントロール)部隊を編成していた連絡部(Sở Liên Lạc/リエゾン・サービス)は、1965年1月にSKTに編入された。

また1965年からは沿岸警備部(SPVDH)指揮官ゴ・テー・リン大佐がSKT副指令となり、1970年までSOGと共にインドシナ半島における全ての特殊作戦の実務を担った。

技術部(SKT / STS)

開拓部(SKT)は規模の拡大に伴い、1966年に技術部(Sở Kỹ Thuật / Strategic Technical Service)へと改称された。(越語略は変わらずSKT)

また、不正規戦における対ゲリラ戦術としてSKT内に心理戦部(Sở Tâm Lý Chiến)が設置され、政治戦総局(TCCTCT)の心理戦局(CTLC)およびSOG心理作戦部門(SOG-33/PSYOPS)と共同で各種の心理作戦を行った。チューホイ計画(Bộ Chiêu Hồi)は、敵支配地域に投降を促すビラを散布したり、スピーカー放送による呼びかけを行い、多数の北ベトナム兵やベトコンから投降・転向者を引き抜くことに成功した。さらに"母なるベトナム"、"聖剣愛国戦線(OP-39作戦)"、"南部の声"、"クメールの声"、"インドシナ民族戦線"といった秘密ラジオ放送を敵側に送信し続けた。この中には単に敵の戦意を削ぐだけでなく、もともとベトナム人を嫌っているカンボジアの共産ゲリラ"クメール・ルージュ"に対し、カンボジア領を往来する北ベトナム・ベトコンとの対立を煽り、共産主義勢力内での内紛を意図する放送もあった。

技術部(1966年)の編成

・本部(サイゴン)

・連絡部(サイゴン)

・航空支援部(ニャチャン)

・沿岸警備部(ダナン)

・心理戦部(サイゴン)

・クェッタン訓練センター(ロンタン)

1967年、SKTおよびSOGは北緯17~20度のラオス・ベトナム国境地帯におけるSTRATA(短期監視・目標捕捉)偵察計画"OP-34B"を実行するため、第11グループ(Liên Đoàn 11 )を編成した。第11グループはダナンに本部を置く空挺偵察部隊であり、一チーム12人編成のSTRATAチームが9チームで構成されていた。STRATAチームはその名の通り、少人数で敵勢力下に空挺降下して短期間のロードウォッチ任務を行う機動力の高い部隊であった。STRATAチームの運用指揮はSOG空挺作戦部門(ABN OPS/SOG-34)が担い、非常に高い成果を挙げた。1967年12月、SOG空挺作戦部門(SOG-34/ABN OPS)はSOG工作部門(SOG-36/AGENT OPS)へと改称され、北ベトナムへの長期潜入を行うOP-34AはOP-36Aへ、STRATAは"OP-36B"へと改められた。

STRATAチームは敵交通路およびホーチミン・トレイルの偵察、通信傍受、敵施設の偵察、空爆目標の捕捉の訓練を受けており、1968年以降は北ベトナム軍がそれまでと侵攻ルートを変えてきた事から、目標捜索を行うSTRATAの出動は急増した。

技術局(NKT / STD)

さらにSKTは1967年11月、SOGとの共同作戦により適した組織体制となるべく更に組織を拡大し、技術局(Nha Kỹ Thuật / Strategic Technical Directorate)へと改称された。NKT司令はBTTM参謀長カオ・バン・ビエン大将の直接指揮下にあり、BTTMは国家安全保障会議の投票を経ず、グエン・バン・テュー総統の一存でNKT指揮官にドアン・バン・ニュー大佐を任命した。

▲カオ・バン・ビエン大将

BTTM参謀長(1965~1975年)

▲ドアン・バン・ニュー大佐

NKT司令(1968~1975年)

▲MACV-SOG本部における勲章授与式

MACV-SOG司令ジョン・サドラー大佐(左端)と、NKT司令ドアン・バン・ニュー大佐(右端)

1968年、OP-34Aから発展した敵地への潜入工作作戦OP-36Aの実行機関として、NKT内に新たに第68グループ(Liên Đoàn 68)が編成された。第68グループは本部をサイゴン、分遣隊をコントゥム基地に持ち、ヘリコプターからの空挺降下や、海上から沿岸へ上陸するなどして北ベトナム・カンボジア・ラオスへの長期潜入作戦を行う。彼らの主な任務は総参謀部の戦略基盤となる敵情の把握であり、国境を越えて南側へ侵攻する北ベトナム軍を捜索・監視し続けた。

第68グループは共産軍を装って敵支配地域に長期間潜入する二つの潜入チーム"アースエンジェル"および"パイクヒル"から成る。アースエンジェルは1969年初頭に編成され、北ベトナム軍に変装して敵地へ潜入、偵察や破壊工作を行う。また、抜き打ちで味方部隊を襲撃して対処能力を評定するOPFOR(仮想敵)任務も行った。

パイクヒルは南ベトナム領内に住むクメール族(KKK)で構成され、カンボジアの共産ゲリラ"クメール・ルージュ"を装って潜入した。当初、作戦地域はカンボジアが主であったが、後にラオスへまで拡大し、空挺降下後2ヶ月間に渡り敵の往来状況を報告したり、B-52による爆撃の観測・効果判定を行った。

技術局(1968年)の編成

・本部(サイゴン)

・連絡部(サイゴン)

・第11グループ(ダナン)

・第68グループ(サイゴン)

・航空支援部(ニャチャン)

・沿岸警備部(ダナン)

・心理戦部(サイゴン)

・クェッタン訓練センター(ロンタン)

連絡部(SLL / Liaison Service)

▲連絡部"コマンド雷虎"

1963年11月のクーデターの後、総統府連絡部は解体され、新たにラオス・カンボジア領内への越境偵察作戦を行う連絡部(Sở Liên Lạc/リエゾン・サービス)がBTTMに設置された。司令官にはホー・テュー大佐が任命された。連絡部は偵察・目標破壊・空爆目標捕捉に特化したコマンド部隊"雷虎(Lôi Hổ)"の編成訓練をサイゴン東部ロンタンに位置するクェッタン訓練センターにおいて行い、1964年4月より本格的な活動を開始した。

連絡部は第1~第3戦闘団(Chiến Đoàn)のコマンド雷虎で構成され、米軍SOG空挺作戦部門(SOG-35/ABN OPS)と共同でC&C(コマンド&コントロール)を構成した。以後、連絡部はSOGの支援の下規模を拡大し、1965年1月にSKTに編入された。最終的に連絡部は司令部と6個の雷虎タスクフォースFOBから成り、そのうち司令部と3基地はサイゴンに配置された。

C&Cのコマンド雷虎は第1タスクフォースがダナン(CCN)、第2タスクフォースがコントゥム(CCC)、第3タスクフォースがバンメトート(CCS)に駐屯し、それぞれの複数の前進作戦基地(FOB)、十数個の偵察チーム(RT・スパイクチーム)、基地警備中隊、そして南ベトナム陸軍分遣隊および民間防衛隊司令部を有していた。各C&Cは1500~3000名以上の雷虎隊員その他ベトナム人と、それを運用指揮する160~570名のSOG(ほとんどが陸軍5thSFG)隊員で構成されていた。このようにC&Cは南ベトナム軍連絡部を中心とした組織であったが、作戦・資金・運用ノウハウの面ではSOGに依存する部分が大きかった。

▲SOGおよびC&C(CCN, CCC, CCS)の組織図

【FOB所在地の変遷】

FOB1

1965年~:フバイ(トゥアティエン省)、フエ(トゥアティエン省)

1966年~カムドク(クアンナム省)

FOB2

1965年~:コントゥム(コントゥム省)

FOB3

1965年~:バンメトート(ダルラク省)、コントゥム(コントゥム省)

1968年~:ケサン(クアンチ省)

FOB4

1965年~:ノンヌォック・ダナン(クアンナム省)

FOB5

1965年~:バンメトート(ダルラク省)

1968年~:トゥドゥック(サイゴン市)

FOB6

1965年~:ダラット(トゥエンダグ省)

1968年~:ホー·ゴック·タオ(サイゴン市)

▲C&Cを運営するSOG-35アドバイザー分遣隊

▲C&CのRT(偵察チーム)

ミリタリー界隈ではこのRTを指してMACV-SOGという呼称が使われているが、実際のSOGは南ベトナム軍SKT/NKTが行う諜報・心理戦・教育などの特殊作戦全般へのアドバイザー機関であり、その中のSOG-35(ABN OPS)が支援する連絡部コマンド雷虎の地方部隊がC&Cであり、さらにその中の各FOBに所属する偵察部隊がRTである。

▲RTには明らかにCIDGと思われる少数民族が多数所属している

CIDGはもともとLLDBが所管する南ベトナム軍の部隊であり、64年以降は希望者は正規の軍人として登用されため、彼らの身分はSKT/NKT連絡部だと思われる。

Posted by 森泉大河 at

14:40

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│CIA/中央情報局

2013年11月22日

マイノリティーネタ

このブログ始めてだいたい3ヶ月。

編集しやすいお陰で、3年以上ホームページ放置してた割には、けっこう記事書いたなと思う一方で、

ちょっと肩に力入り過ぎて自縄自縛に陥ってる気がしないでもない。(調べるのは好きなので苦ではないんだけど)

執筆途中のまま公開していない下書き記事が常に10件くらいあるし。

なので今回は、あまり進展しなそうな小規模な記事を放出(?)

続きを読む2013年10月28日

デガ(モンタニヤード)の人名

今回はベトナム中部高原(タイグエン地方)に住むデガの人名について、分かる範囲でまとめてみました。

ベトナム戦ヒストリカルイベント等で、CIDGのデガ兵士を演じる際に役名の参考になれば幸いです。

2013年09月11日

カウボーイ

Posted by 森泉大河 at

19:42

│Comments(2)

│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│イラスト│人物│DSCĐ/CIDG計画│FULRO│SF/グリーンベレー│デガ

2013年09月07日

CIDGの人々

※2022年6月28日更新

ベトナム戦争中、アメリカCIAが主導して南ベトナム領内に住む少数民族に軍事教練を施し、反共戦力として活用する

CIDG (Civilian Irregular Defense Group/民間不正規戦グループ) 計画を実行したことは、けっこう有名だと思います。

ただ、具体的にどういう人々がCIDGに参加していたか、そしてその計画がどういう終わり方をしたかについては意外と語られていないので、

簡単にまとめてみました。

Posted by 森泉大河 at

18:31

│Comments(5)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│1975-1989│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│FULRO│SF/グリーンベレー│ヌン族│デガ