2018年05月26日

70年代のレンジャーと軍団タブについて

※2020年6月24日更新

※2025年3月31日更新

以前『部隊識別色』の中で、ベトナム陸軍レンジャー部隊が1970年代に使用していた軍団識別色タブについて書きましたが、その後当時レンジャー部隊にアドバイザーとして派遣されていた元米軍将校や、元レンジャー隊員の方々に意見をうかがったところ、新たに有力な情報をお寄せ頂けましたので、前記事の訂正を兼ねて1970年代のレンジャー部隊と、その軍団タブについて解説させて頂きます。

1970年代のレンジャー部隊略史

ベトナム陸軍レンジャー部隊(BĐQ)は1960年代末まで、全国4つの軍団指令部直属の機動軽歩兵部隊として6個レンジャー群、計20個大隊で構成されていた。

アメリカ軍の撤退にともない1970年にCIDG計画が終了すると、それまでベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)に所属していた数十の国境特殊部隊キャンプ駐屯CIDG部隊(CSF)は全てBĐQに移管され、各CSFは1970年8月から1971年1月にかけて順次、国境レンジャー大隊(BĐQ-BP)へと改編された(過去記事『CIDG計画の組織』参照)。国境レンジャー大隊は全国で計37個大隊編成され、BĐQの兵力は約2.5倍に増加した。国境レンジャー大隊は既存のレンジャー大隊と同様に、各キャンプの所在地を管轄する各軍団のレンジャー本部の指揮下に置かれたが、この時点ではそれらを統括するレンジャー群は編成されず、国境レンジャー大隊は軍団レンジャー本部の直接指揮下にあった。

同じころ、それまで第3軍団レンジャー司令部の指揮下にあった第5・第6レンジャー群が第3軍団を離れ、総参謀部直属の即応部隊として全国に派遣される『統合予備部隊(TTB)』に1970年中に編入された。

その後1973年中盤になり、BĐQに対して最後の大規模な再編成が行われた。

1. 第1~第3軍団レンジャー内に各国境レンジャー大隊を統括する9個のレンジャー群(第7, 11, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 33レンジャー群)を新設し、全ての国境レンジャー大隊がその指揮下に入る。2. 第4軍団レンジャー本部を解体し、その指揮下にあった第4レンジャー群は統合予備部隊に、各国境レンジャー大隊は第1~第3軍団内の各レンジャー群に編入。3. 第1, 2, 3, 5レンジャー群の名称を、第12, 23, 31, 32レンジャー群へと改称。(この時点で第5レンジャー群は統合予備部隊から第3軍団へ復帰していた)4. 第6レンジャー群に加え、第4軍団から異動した第4レンジャー群、および新設された第7レンジャー群を統合予備部隊とする。

加えて1974年10月、パリ協定による捕虜返還およびBĐQの戦力増強の為、捕虜収容所を運営していた第9および第14憲兵大隊が解体され、同大隊の人員はBĐQに編入され、第3軍団内に第8レンジャー群として再編成される。1975年1月には、同じく第7および第8憲兵大隊が解体され、第3軍団内に第9レンジャー群として再編成される。

その後も戦況は悪化の一途を辿った事から、BĐQは1975年3月末から4月上旬にかけて残存部隊の再編成を行い、統合予備部隊として第101および第106レンジャー師団の2師団を創設した。この2師団は首都防衛の任に充てられ、4月30日のサイゴン陥落まで最後の抵抗を続けた。

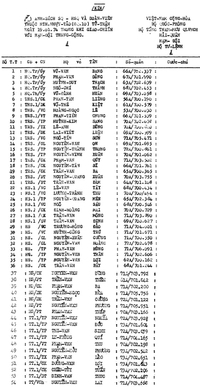

軍団・部隊番号タブ

1971年末、BĐQは全部隊で、黒豹黒虎マークの部隊章の上側に取り付ける軍団・部隊番号タブを採用した。このタブは所属する各軍団(および統合予備部隊)を5色の色で示し、その中に部隊番号または部署・役職を示す略称が入る。

左袖のレンジャー部隊章の上に縫い付けられている数字の入った長方形の布が軍団識別色タブ

写真は第3軍団第33レンジャー群第83レンジャー大隊, 1973-1975年

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

おまけ:第101レンジャー師団

出典: Nguyễn Khắp Nơi

BĐQ初の師団として1975年4月上旬に編成されたものの、それからわずか1ヶ月足らずで終戦を迎えた幻のレンジャー部隊の一つ、第101レンジャー師団(Sư Đoàn 101 Biệt Động Quân)とされる写真を最近初めて見ました。同時期には同じく第106レンジャー師団も編成されているのですが、存在した期間が短かった事と、敗戦間際の混乱した時期であった事から、この2師団についてはまだ不明な点が多いです。

第101レンジャー師団については、第3軍団に所属していた第31, 32, 33レンジャー群を統合したものという記述がDÒNG SÔNG CŨにありましたが、それ以外の事はまだ分かりません。第106レンジャー師団に至っては、写真も、元となった部隊が何なのかさえも情報が見つかりません。101師団の例に倣えば、106師団は統合予備部隊であった第4, 6, 7レンジャー群が統合されたのではないかとも推測出来ますが、確かな事はまだ何も言えませんねぇ。

一方、最初に書いた、本記事の情報源となった米越軍のベテラン兼研究者の方々は今、レンジャー部隊に関する最新の研究成果をまとめたものを何らかの形で発表すべく作業を進めているそうなので、これまで知られていなかった情報や、あるいは誤って広まってしまった不正確な情報を正しく総括してくれることを期待して止みません。

2018年01月28日

SOGの組織構造

※2022年10月23日更新

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】

このブログでも岡山県美作市が市営博物館に設置した『ホーチミン空間』なる展示に世界中のベトナム人から批判が集まっている事をお伝えしましたが、今月に入り、日本在住ベトナム人協会も、ホーチミン空間の撤去を求め美作市長および市議会議員へ送付する請願書へのウェブ署名運動を開始しました。

Change.org: 美作市作東芸術文化博物館のホー・チ・ミン像撤去に関する請願書

私の別ブログ ベトナムウォッチに、日本在住ベトナム人協会会長グェン・フォン・カィン氏による日本語版請願文を掲載してありますので是非ご一読いただき、ご賛同いただけるようでしたらウェブ署名へのご協力をお願いいたします。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【以下、記事本文】

当ブログでは度々、米軍SOGが支援するベトナム共和国軍の特殊作戦機関 NKT(技術局, 英略称STD)について紹介にしてきましたが、SOGそのものについてはまだちゃんと解説していなかったので、今回は戦争当時SOG本部がペンタゴンの統合参謀本部に向けて作成した報告書"Draft MACSOG Documentation Study (U) (1970年7月10日)"に掲載されている組織図で、SOGの組織構造についてざっとまとめてみます。

※NKTについては過去記事参照

※SOGの意味と邦訳について

SOG (Studies and Observation Group)という組織名は、実は"Special Operations Group (特殊作戦群)"のカバーネームであるという噂が、現在のマニアはもちろん、当時SOGに所属していた兵士たちにも実しやかに信じられています。現在Studies and Observation Groupの日本語訳としては"研究・観測グループ"という訳が定着しており、多くのマニアが「『アメリカ軍最強特殊部隊』の名称に"研究"や"観測"という不相応な言葉が使われているのは、実態を隠すためのカバーネームだろう」と考えているようです。しかし私はこれに異を唱えたいと思います。

まずStudyの意味は一般的には"研究"や"勉強"ですが、ジーニアス英和辞典によるとStudyはもともと"努力する"を原義としており、"専門とする"というような意味もあるようです。さらに複数形のStudiesの場合には研究対象の題目を表す時に用いられる事もあるそうで、例えば"cultual studies"で"教養学科"となるそうです。これは軍隊風に意訳すれば、"専門分野=技術"と捉える事ができ、SOGのようなアメリカ陸海空軍海兵隊・CIA・NSAなどから集結した各分野における特殊作戦の専門家集団の名称としては自然だと思います。また実際、SOGと一体で作戦を遂行するベトナム軍側の特殊作戦機関は"技術局(Nha Kỹ Thuật)"という名称です。その為この記事では、意味が分かり易いよう"Studies"を"研究"ではなく"技術"と訳しています。

次に"Observation (観測)"ですが、これは科学の分野での観測だけでなく、"オブザーバー(観測者)"という言葉に表されるように、"意見する"も意味します。これもSOGの主任務であるベトナム軍特殊部隊への支援・助言と合致します。

以上の点から、"Studies and Observation"は実態を隠すための無意味なカバーネームではなく、SOGの任務をありのままに表記した、非常に実態に即した名称だと私は考えています。

※MACVと列記する場合の表記について

SOGはアメリカ軍ベトナム軍事援助司令部(MACV, MAC-V))直属の機関であったことから、MACV-SOGあるいはMACSOGとも表記されます。民間の書籍ではMACV-SOGが一般的ですが、今回引用している報告書など、当時の米軍の公式文書ではMACVのVは省略されて"MACSOG"が使用されている場合が多いです。

※作戦計画について

SOG参謀および作戦部門の各部署は、ペンタゴンおよびCIAが策定した"作戦計画(Operation Plan)"に合わせて編成されていました。例えば作戦計画30(Operation Plan 30)の担当はSOG-30となります。なお、Operation Planの略称としてはOP, OPLAN, Opsなどが使われますが、意味はどれも同じです。

【SOGの全体像】

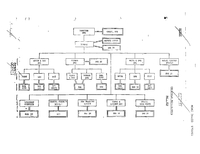

▲SOG組織図(1965年1月)

▲SOG組織図(1968年12月)

▲SOG組織図(1969年6月)

▲SOGとベトナム軍NKT(STD)各部署の対応関係

SOG-00 司令室 (Office of the Chief)

SOG-03 特別補佐官(Special Assistant)

SOG-04 総監 (Inspector General)

SOG-05 本部支援隊 (Headquarters Support)

SOG-10 人事・管理部 (Personnel and Administration Division)

SOG-20 情報部 (Intelligence Division)

SOG-40 兵站部 (Logistics Division)

SOG-50 計画部 (Plans Division)

SOG-60 通信部 (Communications Division)

SOG-90 監査部 (Comptroller Division)

【SOG参謀部門】

SOG-30 / OP-30 作戦・訓練技術部

(Operations and Training Studies Division)

SOG-31 / OP-31 海上技術課 (Maritime Studies Branch)

SOG-32 / OP-32 航空技術課 (Air Studies Branch)

SOG-33 / OP-33 心理戦技術課 (Psyops Studies Branch)

SOG-34 / OP-34 地上技術課 (Ground Studies Branch)

状況分析班 (Status and Analysis Section)

【SOG作戦部門】

SOG-35 / OP-35 地上技術グループ (Ground Studies Group)

OP-35はベトナム軍NKT連絡部(コマンド雷虎)で構成されたC&C部隊(SCU)による国境地帯への越境偵察作戦。

規模はSOG作戦部門の中で最大。また本部での指揮だけでなくSCU偵察チームの現場指揮もSOG-35隊員が担った。

▲SOG-35隊員

主に陸軍第5特殊部隊群隊員で構成

▲NKTコマンド雷虎(SCU)とSOG-35隊員(右)

雷虎は元々正規のベトナム軍人のみで構成されていたが、後にOP-35の規模拡大に伴い、CIDG兵士で構成されたプロジェクト・シグマやガンマのチームもSCUに編入された。

SOG-36 / OP-36 空挺技術グループ (Airborne Studies Group)

OP-36はNKT第11群および第68群による空挺降下潜入工作作戦。主に敵軍または民間人に変装して敵性地域に潜入し、情報収集および破壊工作を行う。

1961年にCIAの指揮の下開始されたパラソル・スイッチバック作戦を起源とし、1964年にOP-34AとしてSOG所管の作戦となる。後に作戦の実行はOP-36として独立した作戦となる。

SOG-36隊員は本部での指揮・運用のみで出撃はしない。

▲NKT第11群STRATAチーム(チーム111)

▲NKT第68群アースエンジェルチームとSOG-36隊員(左)

SOG-37 / OP-37 海上技術グループ (Maritime Studies Group)

OP-37はNKT沿岸警備部による海上からの越境工作作戦。1964年にOP-34Aとして開始され、後に作戦の実行はOP-37として独立した作戦となる。

SOG-37は当初はNAD(海軍顧問団)として編成され、主に本部での指揮・運用を担ったが、一部でSOG-37所属のSEALおよび特殊ボート隊員がNKT沿岸警備部部隊と共に出撃する事もあった。

▲SOG-37隊員

主に海軍および海兵隊員で構成

▲NKT沿岸警備局シーコマンド(特海部隊)とSOG-37のSEAL隊員

▲NKT沿岸警備局シーパトロール(海探部隊)のナスティ高速哨戒艇

SOG-38 / OP-38 教導技術グループ (Training Studies Group)

OP-38はNKTの各コマンド部隊への訓練計画。サイゴン東部ロンタンに設置されたNKT訓練センター"クェッタン / イェンテー"を運営する。またOP-35の規模が拡大すると、C&C部隊のチームリーダー(1-0)を育成するため、SOG-35所属のアメリカ兵に訓練を施す『ワンゼロ偵察訓練プログラム(通称ワンゼロスクール)』も実施した。

SOG-38は主に陸軍第5特殊部隊群B-53分遣隊で構成され、NKT訓練センターのインストラクターを務めた。

▲SOG-38のインストラクターとNKTコマンド訓練生

▲SOG-38によるワンゼロ偵察訓練コースを受講するSOG-35隊員

関連記事 B-53とワン・ゼロ・スクール

SOG-39 / OP-39 心理戦技術グループ (Psyops Studies Group)

OP-39はNKT心理戦部による北ベトナム・ラオス・カンボジアへの心理戦工作。

宣伝ラジオ放送はOP-70でも行われたが、OP-39は偽情報による攪乱を行う、心理戦の中でも『ブラック』と規定される作戦を行った。

例えばベトナム人とカンボジア人の歴史的な対立感情を煽る事で、ベトナム共産軍とクメールルージュ間での対立を画策するなど、より攻撃的な心理作戦を担った。

SOG-70 / OP-70 ラジオ技術グループ (Radio Studies Group)

OP-70は当初はSOG-40として編成された、NKT心理戦部によるラジオ放送心理戦工作。

偽情報を流すOP-39と異なり、OP-70では『ホワイト』ないし『グレー』と規定される、概ね事実に基づいた情報を放送した。

SOG-75 航空技術グループ (Air Studies Group)

SOG-75はNKT航空支援部およびアメリカ軍飛行隊の運用調整を行う。

以下の飛行隊が常時SOG-75の調整の下、NKTによる作戦の支援にあたった。

SOG第1飛行隊(1st Flight Squadron): C-123輸送機

アメリカ空軍 第15特殊作戦飛行隊: C-130輸送機

アメリカ空軍 第90特殊作戦飛行隊: C-130輸送機

アメリカ空軍 第20特殊作戦飛行隊: UH-1Fヘリコプター

ベトナム空軍 第219ヘリコプター飛行隊: H-34ヘリコプター

アメリカ海軍: EC-121電子戦機

また上記以外にも必要に応じてベトナム空軍・アメリカ空軍の飛行隊を運用した。

▲SOG-75第1飛行隊

▲NKT航空支援部/ベトナム空軍第219飛行隊"龍馬”/キングビー飛行隊とSOG-75隊員

SOG-80 / OP-80 救難技術グループ (Recovery Studies Group)

OP-80はにNKT作戦部隊を支援する特殊作戦レスキュー計画。

人員はSOG-80 "統合捜索救難センター(Joint Personnel Recovery Center)"のアメリカ兵で構成され、行方不明となったNKTおよびSOGのコマンド隊員の捜索・救難を担った。

1973年にアメリカ軍がベトナムから撤退した後も、JPRCは"統合遭難者解決センター(Joint Casualty Resolution Center)"と改称してベトナムに残留し、NSA(国家安全保障局)およびDIA(国防情報局)の指揮下でアメリカ軍捕虜・行方不明者の捜索にあたった。

1975年にサイゴンが陥落すると、JCRC本部はハワイ ハーバーズポイントのNSA秘密施設972に移転。その後インドシナ地域を担当するJCRCは他の捜索機関と統合されていき、現在はハワイ州ヒッカム空軍基地に本部を置くJPAC(統合捕虜・不明者対策コマンド)となっている。

おまけ: ベトナム軍装ガイド制作進行中

以前、アニメ風女性キャラクターが軍服を着ているイラストでベトナム軍装ガイドを制作している事をブログに載せてきましたが、その後気が変わり、男性の絵に描き直す事にしたので、時間がかかってしまいました。イラストさえ出来てしまえば、解説なんていつもブログで書いているのと大差ないので、完成まで大してかからないはずです。多分。

残念ながら、これまで日本のベトナム戦争ヒストリカルにおいて、<フィクションではなく現実の>ベトナム共和国軍への理解度は非常に低いものだったと言わざるを得ない為、今後少しでも正しい情報が普及する事を祈って、イベントで最も需要があると思われる1968~1969年頃の軍装については無料公開しようと考えています。

なお有料版では、仏領インドシナ成立後、初めてベトナムに国軍が創設された1948年から、サイゴン政府が消滅する1975年までの約30年分の各部隊の軍装を紹介する事が最終的な目標です。なのでこの軍装ガイドのタイトルは『南ベトナム』ではなく、『ベトナム』軍装ガイドなのです。

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

2017年12月23日

リプロネームテープと軍人身分証明書

【お知らせ】

先日のチャリティーパーティーの詳細を私の別ブログに投稿いたしました。よろしければご覧ください。

ベトナムウォッチ 『良心の囚人に捧げるクリスマス・チャリティー』

もし、これら現代ベトナムの社会問題について関心をお持ちの方が居られましたら、コメント欄にその旨と連絡先をご記入いただければ、こちらからご連絡さし上げます。(そのコメントは公開しません)

ちなみに、僕と面識のない方には誤解を与えているかも知れませんが、僕自身は自分の趣味とこの活動は別物と考えているので、ミリタリー趣味の場でこういった活動に誘う事はありませんので、どこかで会っても逃げないで下さい(笑)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

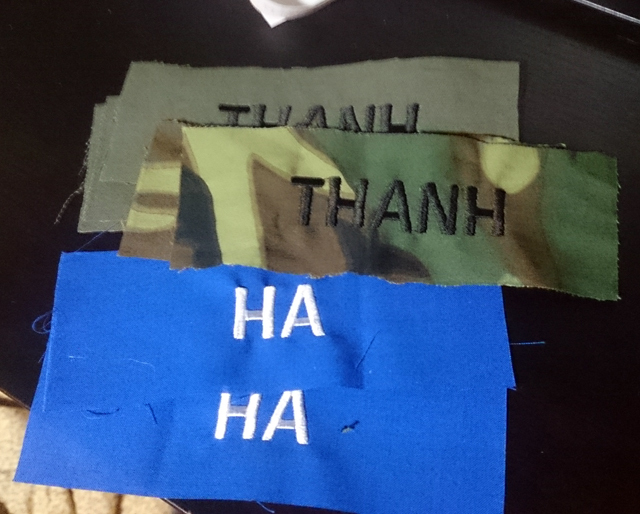

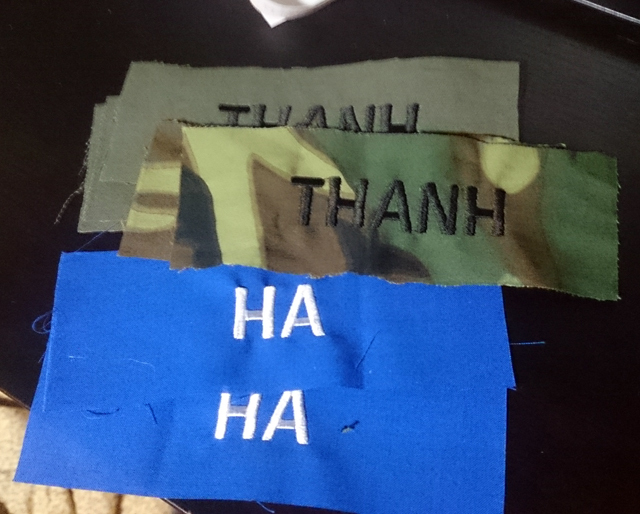

外注刺繍ネームテープ完成

友人たちから注文を募って刺繍屋さんに制作していただきました。

ありがたい事に刺繍屋さんは持ち込み無料なので、これまで服を改造する度に貯め込んできた各種リプロ軍服の端切れから生地を切り出し、それに刺繍していただきました。

工賃は枚数が多い方が割安になるので、僕は思い切って15枚注文。そんなに付ける服持ってないけど、今後欲しくなった時にこんなに安くは作れないので、この機会に一生分作っちゃいました。それに友人たちの注文分も加えて、計37枚作ってもらいました。

注文する際、お店側に分かり易いよう「サバゲーで使う軍服の名札です」と説明しましたが、刺繍する名前は日本でも欧米風でもない謎のローマ字の羅列なので、不思議がられたと思います(笑)

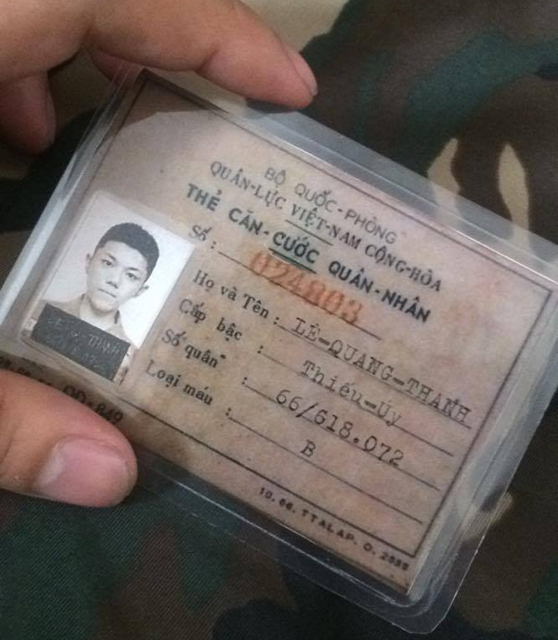

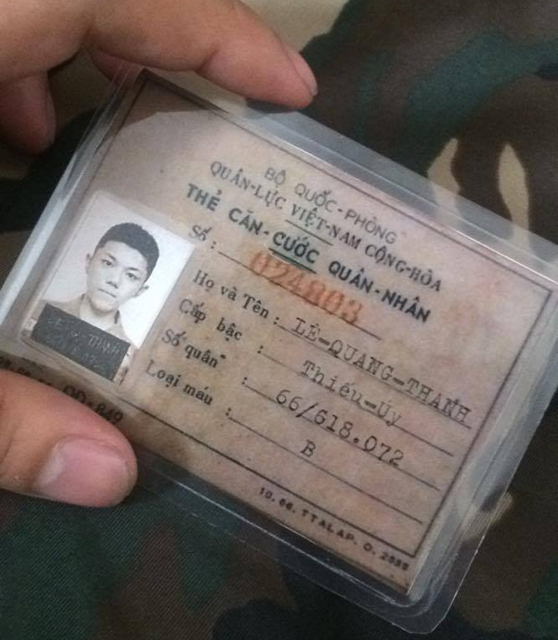

自家製軍人身分証明書

サイゴンに住んでる友達が僕の身分証を作ってくれました。

ただ実物画像をプリントアウトしたのではなく、印字は全て僕の指定した内容にし、写真も別でプリントしたものを貼り付けてくれています。

ただし、階級は下士(Hạ sĩ =伍長)にしてって言ったのに、友人は「君は士官候補生のコスプレしたんだから、今後は将校ね」と言って勝手に少尉(Thiếu úy)にされました。いや、遊びとは言え、本物の将校さん達と付き合いのある身としては、僕みたいな外人が勝手に将校の階級名乗るのは宜しくないというか、今まで気を遣って避けてたんだよねぇ。

なお、裏面の誕生日や両親の名前は実名(漢字をクォックグー表記したもの)なので載せないでおきます。友人曰く、漢字を直にクォックグーに変換した名前は、実際にホア族(在越華人)で使われているそうなので、きっと君のご両親はチョロンのホア族だねと言われました(笑)

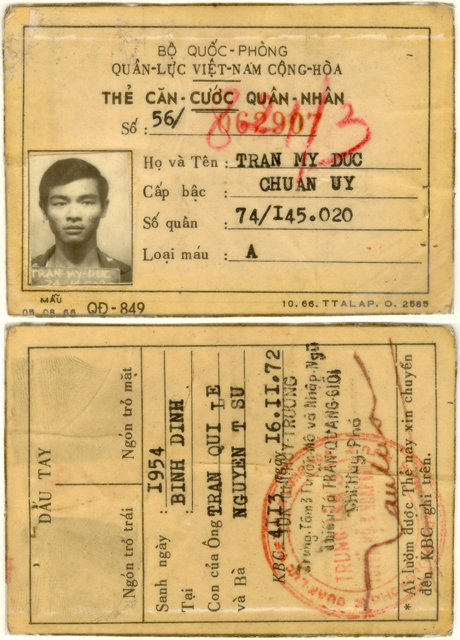

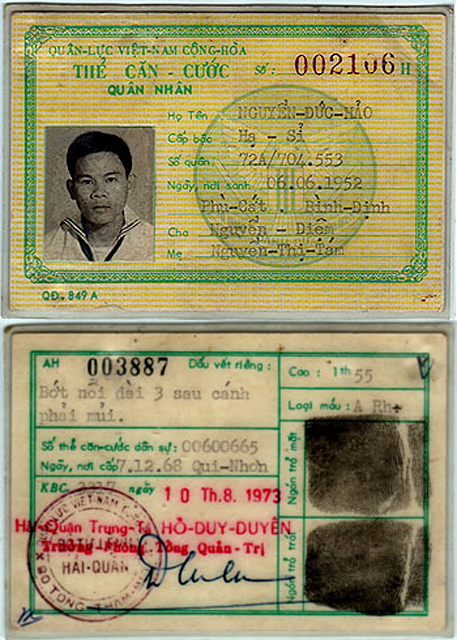

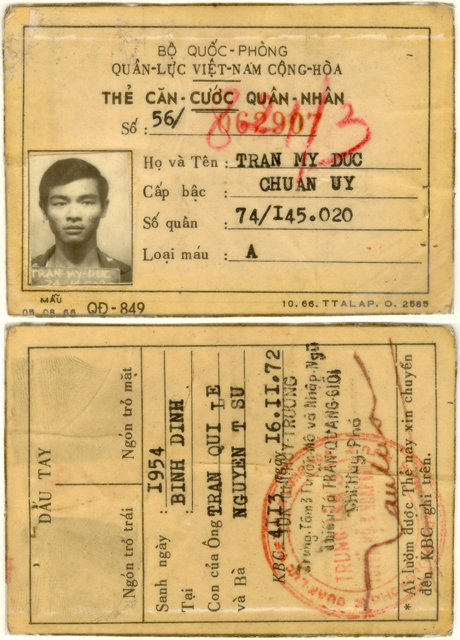

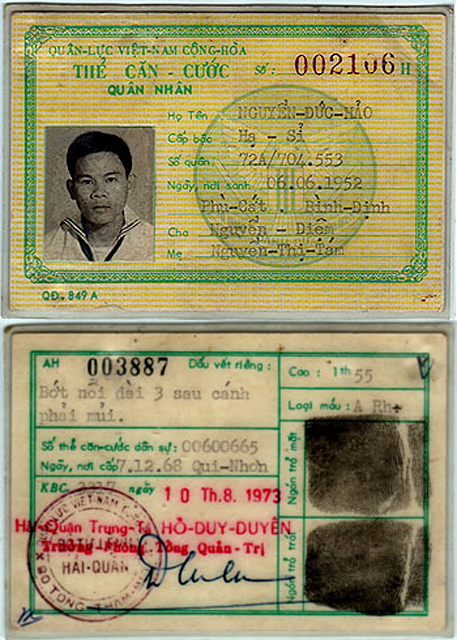

なおベトナム共和国軍の軍人身分証明書には少なくともテンプレート番号『QĐ-849』と『QĐ-849A』の2種類のタイプが確認できまして、今回作ってもらったのはその中のQĐ-849になります。

▲シンプルなデザインのQĐ-849

表面左下に記載されているように、このテンプレートの制定は1966年8月のようです。

問題はいつまで使われていたのかという点ですが、それを説明する資料にはまだ出合えていないません。

ネットで実物画像を集めた限りでは、1972年発行まで確認できました。

▲偽造防止が施された改良型の『QĐ-849A』

こちらはテンプレート制定年が印字されていませんが、同じくネットにある実物画像を観察した限りでは、1973年以降に発行されたものしか見つかりませんでした。

これは上記のQĐ-849が1972年まで確認できた事と辻褄があっており、軍人身分証のテンプレートは1972~1973年頃にQĐ-849Aへと切り替わったと考えていいかもしれません。

ところで、QĐ-849は1966年制定と書きましたが、当然、じゃあそれ以前の身分証は何だ?となりますよね。

実は、僕もよく分かりません。1972年以降なら、戦況の悪化から徴兵しまくったために証明書発行が間に合わず、軍人身分証に代わる簡易な『現役証明書(QĐ-750FおよびQĐ-750G/V)』も使われていたようですが、逆に1966年以前のものはなかなか見つかりません。

書類関係はネットで画像集めるだけで、本格的に研究した事はないので、もし情報をお持ちの方がいらっしゃれば、教えて頂けると幸いです。

2017年11月30日

ベトナム共和国軍 地上戦闘部隊の構成

※2022年10月22日更新

※2024年9月21日更新

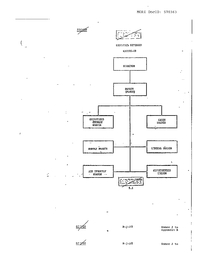

今までベトナム共和国軍の部隊構成については、それぞれの部隊ごとに記事にしてきましたが、それだけでは全体像が分かりにくかったので、地上戦闘部隊の構成を概念図にまとめてみました。

部隊の構成は年代と共に刻々と変化していますが、今回はまず、資料が豊富だったテト攻勢の最中の1968年前半と、軍の規模が最大となった1974年の二つの年代をまとめました。

※2017年12月1日訂正

【1968年】

【1974年】

各部隊の詳細については過去記事をご参照ください。

正規部隊および統合予備部隊一覧

http://ichiban.militaryblog.jp/e813649.html

正規部隊および統合予備部隊の歴代司令官

装甲騎兵部隊

特殊部隊キャンプ一覧

CIDG部隊の構成

MSF(マイクフォース)の構成

空挺コマンド部隊の歴史

技術局(NKT)の構成(1)

技術局(NKT)の構成(2)

地方軍・義軍の歴史

地方軍・義軍の構成(1)

地方軍・義軍の構成(2)

LĐNN(フロッグマン部隊)の歴史

長年正体不明だったパッチについて、ある研究者の方から情報を頂いたのは良いけど、また新たな謎が浮かんでしまいました。

(画像: David Levesque氏コレクション)

Richard Woods氏によると、このパッチは元々"第135地方軍連隊(135th Territorial Forces Regiment/ Trung Doan 135 Dia Phuong)"のものであり、後にこの部隊は地方軍から正規部隊に昇格し、第52歩兵連隊(第10/第18歩兵師団隷下)になったとの事です。他の資料にもこのパッチは第52歩兵連隊の初期の部隊章と紹介されているらしいので、恐らくその説明で正しいでしょう。

しかし問題は第135地方軍「連隊」という部隊名。僕の知る限り、1960年代まで地方軍の編成単位は最大でも「中隊」であり、1970年代に入ってようやく大隊・群編成になるはずなので、地方軍の連隊なんて初めて聞きました。

Woods氏が言う"連隊(Regiment/ Trung Doan)"とは、単に"中隊(Company / Đại Đội)"の記憶違いなのか・・・?しかしそうだとすると、たかだか100名程度の地方軍中隊が、数千名からなる陸軍の歩兵連隊に昇格する理由が分かりません。

考えられるのは、その第135地方軍連隊は例外的に他の地方軍の一般的な編成と異なり、本当に連隊(後の地方軍群に相当?)編成だったという可能性です。それならば色々と辻褄が合うのですが、まだ資料による裏付けが得られていないので、改めて地方部隊関係の資料をあさってみようと思います。

続きを読む2017年07月30日

続・マイクフォースのパッチについて

過去記事『マイクフォースのパッチについて』の後、いろいろ新たな発見があったので、内容を改訂したものをここに掲載します。

各パッチの使用例

【黒い鳥】

I Corps MSFのみで確認

▲I Corps MSF (1st MSFC 第113MSF中隊)

【ドラゴン】

II Corps MSFで確認

IV Corps MSFでも使用という情報あり

▲II Corps MSF (2nd MSFC)

※IV Corps MSFでの使用例については写真では確認できなかったものの、

元グリーンベレー隊員のRichard Hayse氏より、

「ドラゴンの部隊章は最初IV Corrps MSFで採用され、

後にII Corrpsに受け継がれた」

と指摘を頂きました。

【ジョリーロジャー】

▲III Corps MSF (3th / 36th MSFC )

【柳葉刀と稲妻】

II, IV Corps MSFおよび5th MSFの三部隊で確認

▲IV Corps MSF (4th / 40th MSFC エアボート中隊)

▲5th MSF (5th MSFC)

※5th MSFではベレー章としての使用のみ確認

【柳葉刀・稲妻・石弓】

5th MSFのみで確認

このように、長年マニアの間で信じられてきた、各部隊章は「C-1~C-5/第1~第5マイクフォースに対応している」という説は誤りであったことが分かります。

通常、一つのデザインの部隊章は一つまたはその直系の部隊でのみ使用されるものですが、なぜマイクフォースでだけこのように複雑な使われ方をされていたのでしょうか?

その理由について、個々の事例については当事者に確認するまで断言はできませんが、一般論として、『部隊の異動』が大きく関係していると僕は考えています。

そもそもマイクフォースは最初から予定されて全国で一斉に編成された部隊ではありませんでした。1961年以降、CIDG計画によって全国に数十の特殊部隊キャンプが建設され、それぞれのキャンプに、後にキャンプストライクフォース(CSF)と呼ばれるCIDG歩兵部隊が編成されます。このCSFは国境地帯の防衛、パトロールを主任務とする守備部隊であり、移動手段は主に徒歩もしくはトラックしかありませんでした。

その後、CSFの一部にヘリボーンやエアボーンといった専門技能を教育し、攻撃任務に適した機動部隊として1964年に第2戦術地区に誕生したのが"イーグルフライト小隊"です。このコンセプトはMACVに高く評価され、以後全国に順次MSF(マイクフォース)が編成されていきます。

そして当時、各CSF、MSFはアドバイザーである米軍グリーンベレーおよび豪軍AATTV分遣隊の指揮下(※)にあり、部隊の編成や部隊章は彼等アドバイザーが決めていました。またこの時期、これら分遣隊は一般部隊と比べてはるかに人数が少ないため、彼等は一つのキャンプを構築し部隊を訓練し終えると、また次のキャンプに異動して同じように部隊を組織するとう作業を繰り返していました。また、編成されたMSF部隊自体も、配置換えで移動する事が度々ありました。

この際、異動する先は同じ省や戦術地区内とは限らず、要請に応じて別の戦術地区に移動する事もよくあります。そしておそらく彼等は、先に制定したMSFの部隊章を、異動した先でも使っていたのではないかと私は推測しています。つまり、これら部隊章は第1~第5MSFという分類で制定したものではなく、彼等を指導したアドバイザー分遣隊や、他の地域から異動してきたMSF部隊によって、MSF大隊・中隊毎にもたらされたと考えれば、いくつもの部隊章が複数の軍管区にまたがって使われていた事にも説明がつくかと思います。

※形式的な指揮権は当初からベトナム共和国軍LLDBにあったものの、ベトナマイゼーションが開始される1968年までは、作戦計画や予算の面では、CIDG部隊の運営はほとんど米豪軍に依存している状態でした。

また繰り返しになりますが、そもそもマイクフォースをC-1~C-5と呼ぶ事自体が間違いだと考えます。C-1~C-5の"C"は"Corps (軍団)"の略ではなく、米軍グリーンベレーおよびベトナム軍LLDBの"Cチーム"を意味していました。実際にはCチームの下位にあるBチームのうちマイクフォースを担当しているのは各Cチームにつき1チーム(つまり全国で5チーム)のみで、他の数十のBチームはCSFや訓練センターなどの、マイクフォース以外の部隊を担当していました。

関連記事

おまけ: MSFCの名称について

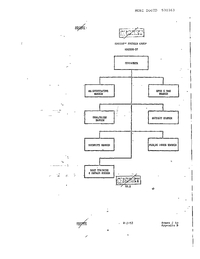

上の図のように、第1~第4軍団MFSおよび第5MSFにはそれぞれ1つのMSFC(連隊規模のMSF司令部)が設置されており、米豪越特殊部隊の指揮下で作戦を遂行していました。しかしそのMSFCの名称については、以前から不思議に思っていた事がありました。

と言うのも、各MSFCはベトナマイゼーションの開始に伴い1968年5月に改編され、それぞれグリーンベレー分遣隊の部隊番号を受け継いだ部隊番号に改称された事がMobile Strike Forces in Vietnam 1966-70など複数の資料に記載されています。

しかし、どうもこの改称については米軍内でも徹底されていなかった、もしくは改称された事すら認識されていなかったように見受けられます。

例えばマイクフォース最精鋭部隊として知られる第5MSF(ニャチャン・マイクフォース)の"5th MSFC"は、"55th MSFC"に改称されました。

このように、司令部の看板は確実に55th MSFCに変更されています。

しかしその一方で、現場のアメリカ兵が書いたFSBの看板には、改称から2年以上たった1970年以降も"5th MSFC"と記載されています。

同様に1st~4th MSFCもそれぞれ16th, 20th, 36th, 40th MSFCに改称されているのですが、多くの資料に改称前の部隊名のまま記載されています。

恐らくこれは、MSFCが改称された後も全体の部隊名としては1st~5th MSFが使用され続けた事から、当時から"MSF"と"MSFC"が混同されており、改称後のMSFCの名称が使われる機会が少なかった為に生じた誤解ではないかと思っています。 Posted by 森泉大河 at

15:04

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│組織・編成

2017年06月05日

QC/軍警隊

※2017年6月6日更新

※2023年6月13日更新

※2023年12月15日更新

もう3年も前の記事ですが、ヘルメットと腕章の訂正・補足です。

ベトナム共和国軍の"Quân Cảnh"について、当時分からなかった事が分かってきたので、新たに記事にします。

その前に、僕は今まで慣例通りQuân Cảnhを"憲兵"と日本語訳してきましたが、ちょっと表記を改めようと思います。

実はベトナム共和国には1951年~1964年にかけて、フランス国家憲兵隊(Gendarmerie nationale)に倣った軍事警察組織"ベトナム国家憲兵隊(Hiến Binh Quốc Gia)"が存在しており、その"Hiến Binh(HB)"の漢字表記は"憲兵"でした。一方、国家憲兵隊の下部組織として1952年に発足し、1961年に共和国軍内の独立した兵科に昇格した"Quân Cảnh(QC)"の漢字表記は"軍警"です。

国家憲兵隊が一般人も対象とした犯罪捜査を行う司法機関だったのに対し、QCはあくまで軍内部の秩序維持を第一義とした組織であり、混同するのはよろしくないため、今後はQCを"軍警"と表記していこうと思います。

以下、現在手元にある情報をまとめた軍警科(Binh chủng Quân cảnh)部隊の一覧です。

出典:

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam "Huy hiệu Binh Chủng Quân Cảnh"

その他ベテランの証言より

当時の軍警隊の写真からはXIやXIVなどのヘルメットマーキングが見てとれるので、少なくとも軍警大隊は第14大隊まで存在しているだろうと予測はしていましたが、それらが具体的にどこを所管している部隊なのかは長年さっぱり分からないままでした。それがようやく分かってホッとしています。

▲フーコック島の共産軍捕虜収容所(Trại giam TBCS / Phú Quốc)を運営する第14軍警大隊

ちなみに現在の社会主義ベトナムでは、これらの捕虜収容所では軍警によって日々残虐な拷問が行われていたと宣伝され、歴史資料館にはご丁寧に実寸ジオラマまで展示されていますが・・・

世界中のメディアが特ダネ求めてスキャンダルを嗅ぎまわり、赤十字国際委員会も常駐してジュネーヴ条約履行を監視している中で、どうやってそんな事が行えたんですかねぇ?

むしろ西側諸国で反戦(と言う名の反米・親共)運動が盛り上がる中で、ベトナム共和国政府は捕虜に対しこれでもかと医療、教育、職業訓練、リクリエーションなどの手厚い待遇を施し、それを国際社会に示して自らの正当性をアピールするのと同時に、共産軍兵士の戦意を削ぐ心理戦術として活用していました。

写真: flicker "Trại tù binh Phú Quốc 1973", By: manhhai

もちろん、これらの写真だけでは捕虜虐待が無かった証拠にはなりませんが、少なくとも共和国宣伝・チューホイ省が1963年より実施している『チューホイ(Chiêu Hồi)計画』では、実際にこれら厚遇を受けた多数の捕虜が政府側に転向し、ラジオ放送や伝単などを通じてベトコン側に投降を呼びかけた事で、1971年の時点で累計17万人以上のベトコン兵士が脱走・投降してサイゴン政府側に寝返っています。

参照: Psywarrior, "THE CHIEU HOI PROGRAM OF VIETNAM", by SGM Herbert A. Friedman (Ret.)

戦わずして敵兵力を十数個師団分削る事が出来る訳ですから、こんなにコストパフォーマンスの高い戦術は他にはなく、ベトナム共和国政府・軍はこの政策を本気で行っていた事は確かだと考えます。

2017年04月12日

ベトナム海軍LĐNNとSEAL

※2017年4月14日追記

※2019年1月30日更新

※2021年4月17日更新

※2021年5月22日更新

先日のベトベトで「LĐNNを盛り上げよう!」というお話を頂いたのですが、僕自身まだちゃんと分かっていない部分も多かったので、勉強がてらLĐNNとSEALの歴史について概要をまとめてみました。超カッコいい部隊なので興味を持ってくれる人が増えたらいいなぁ。

第1期LĐNN:UDT部隊創設とシーコマンドへの参加

1960年、ベトナム海軍はUDT(水中破壊チーム)の創設を計画した。まず海軍の分遣隊が台湾で、アメリカ海軍によるUDT訓練を受講した。1961年7月、海軍は『フロッグマン部隊(Liên Đội Người Nhái, 以下LĐNN)』を創設し、台湾での訓練を終えた海軍士官1名、水兵7名がLĐNNの幹部となった。さらに国内で選抜された48名の海軍将兵が集結し、海難救助、水中障害物除去、桟橋の防御、水陸特殊作戦を任務とする第1期LĐNNが始動した。

▲創設当時のベトナム海軍フロッグマン部隊((LĐNN)部隊章

▲第1期LĐNN隊員の訓練[1962年5月 ベトナム]

LĐNN創設から間もなく、ジエム総統直属の特殊工作機関『総統府連絡部(Sở Liên lạc Phủ Tổng thống)』の傘下にも、水陸作戦部隊『シーコマンド=特海隊(Biệt Hải)』が組織された。シーコマンドの任務は北ベトナムその他国外における越境特殊工作であり、海軍だけでなく陸軍・海兵隊の水陸戦チームも統括する統合任務部隊であった。

1962年2月より南ベトナムに展開を開始したアメリカ海軍SEAL機動訓練チームは、翌3月より最初のシーコマンド幹部育成のための6か月間の訓練コースを開始し、空挺降下、偵察、ゲリラ戦についての教育が行われた。そして10月までに62名のシーコマンド隊員がSEAL訓練コースを修了した。

なお1963年11月の軍事クーデターでジエム政権が崩壊すると、総統府連絡部は解体され、シーコマンドは新たに設立されたベトナム共和国軍総参謀部直属の特殊作戦機関『開拓部(Sở Khai thác, 後のNKT)沿岸警備部(SPVDH)』の指揮下に移管される。

1964年1月、士官1名と41名の隊員から成るLĐNNチームが、海岸からの侵入を試みる共産勢力に対抗する特殊作戦を開始。『シードッグ作戦(Operation Sea Dog)』において、フィリピンのイロイロ島(パナイ島)で共産軍の物資を輸送するジャンク船6隻を爆破した。

1964年2月には、北ベトナムへの圧力を目的としたMACV-SOG主導の秘密作戦OP-34Aが開始された。これに伴い、第1期LĐNNは国外の目標への攻撃に参加するため、海軍の指揮下を離れSKT沿岸警備部のシーコマンド部隊に編入された。(OP-34Aおよびシーコマンドについては過去記事『NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[2]』参照)

▲シーコマンド部隊章(左)、海軍LĐNNシーコマンド中隊(右)

▲SKTシーコマンド編入後、初代LĐNN隊長ラム・ニュット・ニン海軍大尉(写真②)はシーコマンド総隊長に任命された。

[1964年 ダナンSPVDH本部]

第2期LĐNN:UDT部隊の復活

OP-34Aによって第1期LĐNN隊員のほとんどがシーコマンドに移動したことで、海軍にはフロッグマンが存在しなくなった。この穴を埋めるため、1964年7月には第2期LĐNN隊員の訓練に60名の訓練生が選抜され、9月からニャチャンにおいて訓練が開始された。この第2期LĐNN訓練コースは、『地獄の週』を含む16週間にわたって行われた。地獄の週では海上漕艇185km、長距離走120km、ボート担ぎ走33km、遠泳16kmという過酷な体力訓練が行われた。また訓練期間中、訓練生たちはニャチャンやビンズオン省において、実際に沈没した船や航空機を海中からの引き上げる作業を経験した。そして1965年1月に33名が訓練を修了し、彼ら第2期LĐNNはベトナム海軍作戦本部副部長の直接指揮下に置かれブンタウに駐屯した。

1965年には、LĐNNは南ベトナム領内における全ての水陸特殊作戦の権限を与えられた。一方、北ベトナムを含む国外での水陸作戦はSKT沿岸警備部(SPVDH)の管轄となった。

▲第2期LĐNN訓練の修了式[1965年1月 ニャチャン海軍訓練センター]

第3期LĐNN:SEAL部隊への発展

1960年代中盤までに、アメリカ海軍SEALチーム1および2は、越境工作部隊シーコマンドの訓練に加えて、南ベトナム領内における定期的な戦闘任務への参加を始めていた。彼らは強襲、水陸偵察、ベトコン組織破壊工作の専門家であり、国内での水陸作戦を統括するLĐNNはSEALとの協力関係を深めていった。間もなくSEALチームが南ベトナム領内で行う通常戦術作戦にはベトナム海軍LĐNN隊員も参加する事となり、LĐNNではSEAL派遣要員の選抜が開始された。1966年11月には少人数のLĐNN幹部がフィリピンのスービック湾に派遣され、アメリカ海軍にってより高度なSEAL訓練を施された。

1967年にはSEAL派遣要員を育成する第3期LĐNN訓練が開始され、400名を超える志願者がブンタウで訓練に参加した。この第3期LĐNN訓練は、それまでUDT訓練が主だったLĐNN訓練コースとは異なり、空挺降下作戦を含む本格的なSEAL訓練が初めて大規模に実施された回であった。1年後、訓練コースを卒業した訓練生は400名中わずか27名と、脱落率94%の過酷な訓練であった。この第3期LĐNN訓練を終えた27名の隊員は、LĐNN初の本格的なSEALチーム『海撃隊(Hải Kích)』として組織化された。海撃隊の作戦範囲は主に南ベトナム国内であったが、カンボジア領内へ潜入する場合もあり、またパラシュート降下による越境作戦も存在した

これ以降、LĐNN海撃隊はアメリカ海軍のSEALチームに人員を供給し、緊密な協力関係の下で作戦を遂行していく事となる。SEALにおけるベトナム人の役割は単なる通訳だけでなく、一般市民と敵兵を見分けて危険を察知するというベトナムで生まれ育った者にしかできない文化面での知識を持っている事も彼らがSEALに必要とされた大きな理由であった。またフェニックス計画などで情報を聞き出すためベトコン容疑者を逮捕する作戦では、SEALのアメリカ兵が対象を無理に拘束しようとすると必死に抵抗され、やむを得ず射殺してしまい任務失敗となるケースもあったが、同じベトナム人であれば言葉で脅す事でそれを防ぐ事が出来た。

▲LĐNN海撃隊(Hải Kích)=ベトナム海軍SEALチーム部隊章

画像: Dealing Time "Lieutenant Mike Slattery"

▲アメリカ海軍SEALチーム1ヴィクター小隊所属のベトナム海軍LĐNN海撃隊員[1960年代末 ロンフー?]

▲SEALチーム2 第9小隊所属のLĐNN海撃隊員[1969年ベトナム]

▲カムラン移転後のLĐNN訓練キャンプ [1970年カムラン]

第3期LĐNN訓練が終了した直後の1968年2月、共産軍はテト攻勢を開始しブンタウでの訓練が困難となったことから、ほとんどのLĐNN部隊はカムラン湾に移動し、第4期以降のLĐNN訓練はカムランで実施された。

▲ベトナム海軍LĐNNの部隊章 [Military Advisor 2016年9月号より]

1. LĐNN 1stデザイン

2. LĐNN 2ndデザイン

3. 港湾警備チーム (Phòng thủ hải cảng) 1stデザイン

4. 港湾警備チーム (Phòng thủ hải cảng) 2ndデザイン

5. 爆発物処理 / EODチーム (Tháo gỡ)

6. 水中爆破 / UDTチーム (Thủy công)

7. 海撃/ SEALチーム (Hải Kích)

8. 爆発物処理 / EODチーム (Tháo gỡ)

9. サルベージ船隊 (Giang-Đoàn Trục Vớt)

10. バリエーション

※翼のデザインはSEAL訓練が始まった1967年以降に制定されたものと思われる。

ベトナミゼーション

1971年、アメリカ軍のベトナム撤退に伴うベトナム共和国政府の権限移行(ベトナミゼーション)の影響は海軍LĐNNにも及んでいた。それまでアメリカ海軍SEALが担っていた作戦のほとんどがベトナム海軍LĐNNの管轄に移行され、作戦規模は大幅に拡大した。これに伴い、ベトナム海軍フロッグマン部隊(Liên Đội Người Nhái)は、『フロッグマン群(Liên Đoàn Người Nhái*) 』へと発展・拡大した。拡大したLĐNNは海撃隊(SEALチーム)、水中爆破チーム、爆発物処理チーム、支援舟艇チームから成り、司令部は引き続きサイゴンに置かれた。※略称は変わらずLĐNN

1971年の時点で、LĐNN海撃隊は12~18名単位の分遣隊に分かれ、ホーアン、ダナン北部、フエ、ティンアンの前進基地に駐屯し、南ベトナム国内でのベトコン組織破壊または強襲作戦に従事していた。

1972年のイースター攻勢において、南ベトナム最北端の城塞都市クアンチが北ベトナム軍によって占領されると、LĐNN海撃隊はクアンチ奪還作戦部隊の一部としてフエに移動した。その後、壮絶な戦闘の末にクアンチが奪還されると、海撃隊の一部はベトコン組織破壊作戦に復帰しクアンガイに移動した。

バット21ブラボーの救出

イースター攻勢の最中の1972年4月2日、アメリカ空軍のEB-66電子戦機2機が北ベトナム軍の対空ミサイルによって撃墜され、クアンチ省北部に墜落した。EB-66のナビゲーター アイセル・ハンブルトン中佐(コールサイン"バット21ブラボー")は救難無線によって生存が確認されたが、墜落地点は前線から4km北側の敵支配地域であり、そこには南侵した約3万人の北ベトナム軍が展開していた。ハンブルトン中佐は対空ミサイル対抗戦術の専門家であったことから、ミサイル技術の情報が敵側に渡るのを防ぐため、その日のうちに航空機による救難捜索(SAR)が開始された。

しかし北ベトナム軍の対空ミサイル網は非常に強力であり、SAR機に多数の被害が発生した。在ベトナム米軍司令クレイトン・エイブラムス将軍は、いかなる犠牲を払おうともミサイル技術漏洩を防ぐつもりであったが、捜索開始から5日経ってもハンブルトン中佐は発見されず、最終的に16機のSAR機が撃墜され、14名が戦死または行方不明となる結果に終わった。また誤爆を防ぐため周辺空域での空爆が禁止されたため、クアンチで戦うベトナム共和国軍部隊への航空支援が滞り、地上戦でも多数の損害が出ていた。

そこでMACV-SOG統合救難センター(JPRC)は地上からの救出作戦を立案し、アメリカ海軍SEALのトーマス・ノリス海軍中尉がその任に当たった。ノリス中尉はこの時点でベトナムに残っていた12名のSEAL隊員の一人であり、ノリスは救出作戦のメンバーとしてNKT沿岸警備部シーコマンド部隊から5名の海軍LĐNN隊員を指名した。そしてその中の一人、グエン・バン・キェット海軍伍長と二人で漁師に変装し、漁船に偽装したサンパンで川を遡って敵支配地域に潜入し、ハンブルトン中佐および捜索中に撃墜されたOV-10のパイロット マーク・クラーク大尉の捜索を行った。

その結果、二人はハンブルトン中佐・クラーク大尉の両名を発見し、敵の追撃をなんとか振り切り脱出する事に成功した。この危険極まる救出劇はベトナムにおけるSEAL最後の作戦として称えられ、ノリス中尉はアメリカ軍最高位の名誉勲章(Medal of Honor)を、キェット伍長は名誉勲章に次ぐアメリカ海軍最高位の海軍十字章(Navy Cross)を受章した。

U.S.Navy SEALs SEALTWO.org: Unsung Hero in the Amazing Rescue of Bat 21 Bravo

ホンサ諸島の戦い

1972年後半、戦闘任務の終了後もLĐNNへのアドバイザー任務を継続していたアメリカ海軍SEALが、ついにベトナムから完全に撤退した。LĐNNはSEALアドバイザーが管理していたカムランのSEAL訓練施設を引き継ぎ、LĐNN / SEAL訓練を継続したが、SEAL訓練は非常に脱落率の高い過酷なものであったため、海撃隊は常に人員不足に悩まされていた。この時点でLĐNN海撃隊の人員は200名強であったが、1971年にアメリカ本土でSEAL訓練を受けたLĐNN士官候補生21名のうち、訓練を修了して海撃隊に入隊できた者は10名しかいなかった。さらに正規軍である北ベトナム軍の南侵が激化し、戦況は悪化の一途を辿っていたことから、LĐNNは戦力を確保するため隊員の訓練期間を半分に短縮し、特に空挺降下訓練については1/5にまで削減された。

1973年にパリ協定が結ばれベトナム戦争が停戦すると、全国に展開していたLĐNN海撃隊は作戦を終了しサイゴンの海軍本部に戻った。また対外工作機関であるNKTの沿岸警備部は解散され、シーコマンド所属のLĐNN隊員たちは原隊に復帰した。しかし停戦から間もなく、北ベトナム軍はパリ協定を無視して南進を再開し、ベトナムは再び戦火に見舞われた。

さらに1950年代から続いていた南シナ海のホンサ諸島(西沙諸島)の領有権をめぐるベトナムと中国の対立も激化し、ベトナム共和国政府はホンサ諸島の領有を主張するため、島を占領すべく民兵の守備隊を1973年12月末に派遣した。中国政府はこれに対抗して海軍の陸戦部隊を島に上陸させた。ベトナム海軍は中国軍を撃退するため、1974年1月17日にLĐNN海撃隊をフーラム島(永興島)の西岸に潜入させたが、すでに中国海軍地上部隊は島から撤退しており、海撃隊は難なく島を占領した。

しかし上陸から二日後の1月19日、中国海軍は突如フーラム島に砲撃を加えると共に陸戦隊を上陸させ、海撃隊との地上戦に発展した。この戦いでLĐNN海撃隊には3名の死者が発生し、島から撤退した。さらに周辺の海域で行われた海軍艦艇同士の海戦では、双方の艦艇が撃沈され、ベトナム側には50名を超える死者が出た。

※なおKen Conboy氏はこの戦いでのLĐNN隊員の死者は2名で、残りは捕虜になったとしているが、元LĐNNのキェット伍長は、この時捕虜になった者はいなかったと指摘している

サイゴン陥落

1975年4月末までに、LĐNN海撃隊は激しい戦闘の末に人員が50名まで減少していた。4月末に共産軍が首都サイゴンに迫ると、LĐNNの残存兵力は首都防衛のためサイゴン南西のロンアン省に派遣された。この時点でLĐNNにはSEAL訓練を受講中の訓練生が200名居たが、彼らはサイゴンのLĐNN本部に温存された。

首都陥落が差し迫った4月29日の夕方、LĐNN隊員の家族らは海軍の手引きで小型のUDTボートに分乗し、サイゴンから脱出した。その数時間後、隊員の家族らは国際水域でアメリカ海軍第7艦隊に救助された。

------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEALsに加わったLĐNN以外のベトナム人

PRU (省探察隊)

米海軍SEALがフェニックス計画におけるベトコンインフラ破壊工作に出動する際には、LĐNN隊員に加えて、同じくフェニックス計画を実施している現地PRUの人員がSEALチームに加わる事もあった。PRUは米国CIAによって組織されたフェニックス計画専従の準軍事組織であり、隊員は各省の住民で構成された。

フェニックス計画では、南ベトナム領内に一般人を装って潜伏する有力な共産ゲリラ構成員・支援者を特定・逮捕ないし暗殺する事が目的であり、その為には事前に目標を特定する捜査・情報収集が何よりも重要であった。その点において、地元出身者で構成されたPRUはベトナム政府の国家警察や米軍情報部をも凌ぐ非常に高い情報収集能力を有し、フェニックス計画による南ベトナム領内のベトコン組織壊滅という成果の大半はPRUの活動によってもたらされた。

▲SEALチーム2 第9小隊とPRU隊員

SEAL戦闘通訳員 グエン・ホアン・ミン

SEAL小隊に所属したベトナム人の中には、LĐNN隊員以外の者も居た。特にSEAL隊員たちから尊敬を集めたのがグエン・ホアン・ミンであった。ミンは1959年から1964年までベトナム海軍で勤務した後、1966年にアメリカ海軍河川哨戒艇部隊に通訳としてスカウトされた。その後ミンは1971年まで5年間、ミトー基地のSEALチーム2 第7小隊および第10小隊に戦闘通訳者として勤務した。

ミンは通訳、ポイントマン、時には潜入諜報員としてSEALの作戦に貢献した。またミンの妻も危険を顧みずメコンデルタ地域におけるSEALの作戦に協力し、ミン夫妻はベトナム戦争時代のSEAL最大のベトナム人功労者としてSEAL隊員たちに記憶されている。

U.S.Navy SEALs SEALTWO.org: Nguyen Hoang Minh and Hyunh Thi Nhi visit to U.S.A.

The Virginian-Pilot:

▲ミンが所属したSEALチーム2 第10小隊 [1960年代末~1971年頃 ミトー]

上段左から5番目の弾薬ベストを着た人物がミン。ほかのベトナム人はLĐNN隊員

1975年の敗戦後、ミンは共産軍に拘束され強制収容所に28か月間投獄された。ミン夫妻はその後45年間に渡って米農家や靴磨きをしながら貧しい生活を送る事となる。

時は流れて2002年、海軍を退役した元SEAL隊員のジョン・ドノバンは、一冊の本の中に、かつての戦友であるグエン・ホアン・ミンの名前を見つけ、ミンがまだ生きている事を知った。ドノバンはダラスのベトナム難民関係者に連絡を取り、6年後の2008年にミンを探すためベトナムのミトーを訪れた。そして数か月後、ドノバンとミンは40年ぶりの再会を果たした。

ミン一家の苦境を知ったドノバンは、かつてのSEALの戦友たちに連絡を取り、ミン一家のアメリカ移住を支援する基金を立ち上げた。その後、ミンへの募金は1万5000ドル以上集まったが、アメリカ国務省はミンの移民申請を却下した。その為基金は、ベトナムに住むミンの子や孫の家を補修し、生活環境の改善に当てらてた。2013年、ミンはSEALアソシエーションの招待を受けて初めてアメリカを訪れ、SEALミュージアムでかつての戦友たちと再会を果たした。

▲ミンのSEALへの貢献と、戦友たちとの再会を伝えるSEALチーム2アソシエーション制作のドキュメンタリー"The Why of Minh"

[参考資料]

Colonel NGO THE LINH: NHA KY THUAT / STRATEGIC TECHNICAL DIRECTORATE, By Ken Conboy

Military Advisor: Frog-men of the repblic of Vietnam, by Clement kelley

U.S.Navy SEALs SEALTWO.org: Nguyen Hoang Minh and Hyunh Thi Nhi visit to U.S.A.

U.S.Navy SEALs SEALTWO.org: Unsung Hero in the Amazing Rescue of Bat 21 Bravo

Posted by 森泉大河 at

18:23

│Comments(4)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LĐNN/フロッグマン│USN/アメリカ海軍│組織・編成

2017年02月04日

2017年01月06日

ジャンクションシティー作戦におけるベトナム共和国軍部隊

新年あけましておめでとうございます。今年も年明けから平常運転で行きます。

来る4月8日・9日開催のベトベトマニアのテーマはズバリ、『ジャンクションシティー作戦』だそうです。

ベトベトマニアVol.3 -Operation JUNCTION CITY -―エピローグ―1967年2月、南ベトナム軍と米軍はタイニン省とサイゴン北西のカンボジア国境周辺の共産主義拠点を破壊する為に『ジャンクションシティー作戦』を発令、 第1歩兵部隊と第25歩兵部隊、 第 27歩兵連隊、第196軽歩兵旅団 、第173空挺旅団の空挺部隊、 第11装甲騎兵連隊の大型装甲部隊による大規模な戦闘を行うも全体的な成果を果たせなかった。カンボジア国境に隣接するベトベト地区には解放戦線第9師団が侵攻を開始し駐留する南ベトナム、米軍の混成師団は包囲される形となってしまった。弾薬、食糧は残り少なくこれを救出すべく第173空挺旅団が効果作戦を実施する。果たしてベトベト地区に残された混成師団の運命やいかに!(ベトベトマニア公式サイトより)

リエナクターを目指す以上、イベントが指定したシチュエーションに沿わない部隊を演じる訳にはいかないので、さっそくベトナム共和国軍部隊として堂々とジャンクションシティー作戦に参加する為の根拠集めを開始。以下はアメリカ陸軍指揮幕僚大学の戦史教本"Operation JUNCTION CITY, VIETNAM 1967" (1983)からの抜粋です。

ジャンクションシティー作戦(Operation JUNCTION CITY)はアメリカ陸軍およびベトナム陸軍によって、C戦区(War Zone C)として知られるサイゴン北西のタイニン省周辺のにおいて実施された三段階の軍事作戦であり、1967年2月から5月にかけてベトナム共産ゲリラ(解放民族戦線)および北ベトナム軍(ベトナム人民軍)との戦闘が行われた。またアメリカ空軍もこの作戦の支援に加わった。

作戦は在ベトナム・アメリカ陸軍第2野戦軍が実施し、本部をロンビンに、戦術司令部をダウティエンに置いた。作戦の指揮は3月24日までがジョナサン・O・シーマン(Jonathan 0. Seaman)中将、残りの期間をブルース・パーマー(Bruce Palmer)中将が執った。作戦部隊はジョン・ヘイ(John Hay)少将指揮の第1歩兵師団およびジョン・ティルソンIII世(John Tillson III)少将指揮の第25歩兵師団で構成された。ジャンクションシティー作戦に当たって、第1歩兵師団および第25歩兵師団の指揮下には、他の師団からも複数の有機旅団(Organic brigade: 編成に捕らわれず有機的に展開する旅団)が加わり、合計で22個の機動大隊および14個の砲兵大隊、加えてベトナム共和国軍3個大隊を指揮下に持ち、兵力はおよそ25,000名に上った。

在ベトナム・アメリカ陸軍 第2野戦軍

ジャンクションシティー作戦 - フェーズI 作戦部隊の編成

第1歩兵師団

第1歩兵師団第1旅団

・第2歩兵連隊第1大隊

・第26歩兵連隊第1大隊

・第28歩兵連隊第1大隊

・タスクフォース・ウォーレス (ベトナム陸軍第3軍団『ウォーレス』戦闘団)

├ 第35レンジャー大隊

└ 第1騎兵大隊第3中隊

第1歩兵師団第3旅団

・第16歩兵連隊第1大隊

・第2歩兵連隊第2機械化大隊

・第4騎兵連隊第1大隊

・第28歩兵連隊第2大隊

第173空挺旅団

・第503歩兵連隊第1大隊

・第503歩兵連隊第4大隊

第9歩兵師団第1旅団

・第39歩兵連隊第4大隊

・第47歩兵連隊第2(機械化)大隊

・第5騎兵連隊第3大隊

第25歩兵師団

第25歩兵師団第2旅団

・第27歩兵連隊第1大隊

・第27歩兵連隊第2大隊

・第5歩兵連隊第1機械化大隊

第4歩兵師団第3旅団

・第12歩兵連隊第2大隊

・第22歩兵連隊第2機械化大隊

・第22歩兵連隊第3大隊

・第14歩兵連隊第2大隊

第196軽歩兵旅団

・第1歩兵連隊第2大隊

・第21歩兵連隊第3大隊

・第31歩兵連隊第4大隊

・第11装甲騎兵連隊第1大隊

・第11装甲騎兵連隊第3大隊

・第23歩兵連隊第4機械化大隊

タスクフォース・アルファ (ベトナム海兵旅団A戦闘団)

・第1海兵大隊『怪鳥』

・第5海兵大隊『黒龍』

対して共産軍側の主力は南部中央委員会(COSVN)司令部を含む解放戦線第9師団であり、兵力はおよそ7,000名であった。

南部中央委員会

・第70親衛連隊

解放戦線第9師団

・第271連隊

・第272連隊

・第273連隊

ベトナム人民軍 第325師団

・第101歩兵連隊

アメリカ陸軍第25歩兵師団とベトナム海兵隊TFアルファ

ジャンクションシティー作戦に参加したベトナム共和国軍3個大隊のうち、2個の海兵大隊からなるベトナム海兵旅団A戦闘団(Chiến Đoàn A TQLC)は、アメリカ陸軍第25歩兵師団の作戦指揮下でタスクフォース・アルファ(Task Force Alpha)としてベトナム・カンボジア国境沿いのタイニン省チャンスップに展開した。TFアルファの指揮官はホアン・ティック・トゥン(Hoàng Tích Thông)少佐、主任参謀をチャン・チュン・アイ(Trần Trung Ái)大尉が務めた。この米越合同作戦に際し、アメリカ陸軍第25歩兵師団のティルソン少将はTFアルファの戦力向上のため二つのベトナム海兵大隊に新型のXM16E1ライフルを供与し、従来のM1ガランドとの置き換えが進められた。

サイゴンに駐屯していたベトナム海兵隊TFアルファはジャンクションシティー作戦二日目の1967年2月23日にC戦区『蹄鉄(horseshoe)』エリアに投入され、『蹄鉄』エリアの西側を担当するアメリカ第25歩兵師団と合流した。部隊はこの日、地域の保安任務と中隊レベルでのサーチ&デストロイ作戦を実施した。

翌2月24日、『蹄鉄』エリア北西のTFアルファはカンボジア国境に近い作戦エリア『クーガー』(AO Cougar)にヘリボーン降下し、南に向けて進撃した。この時点で敵の抵抗は軽微であった。

2月25日から28日にかけて第25歩兵師団第2旅団および第11装甲騎兵連隊は敵の抵抗を受けながらも『蹄鉄』エリアの掃討に成功した。

以後、第25歩兵師団はサーチ&デストロイの対象地域を広範囲に拡大したが、敵の攻撃は激化した。3月1日から9日にかけて第1歩兵師団指揮下の部隊には多数の死傷者が発生し、第25歩兵師団指揮下の第11装甲騎兵連隊付き第23歩兵連隊第4機械化大隊にも41名の死傷者が出た。しかし第11装甲騎兵連隊は引き続きカンボジア国境に沿って敵部隊の掃討を続け、3月11日には敵部隊の一部を川の東岸に追い詰め、撃破する事に成功した。

こうしてジャンクションシティー作戦フェーズIが一定の成果を上げた事で、第2野戦軍はフェーズIIに向けて主要部隊の配置換えを開始した。この中でTFアルファは3月11日にジャンクションシティー作戦への参加を終了してサイゴンへと帰還した。

※2017年1月7日追記

アメリカ陸軍第1歩兵師団とベトナム陸軍TFウォーレス

一方、『蹄鉄』エリアの北部を担当するアメリカ陸軍第1歩兵師団第1旅団内には、ジャンクションシティー作戦に伴いベトナム陸軍第35レンジャー大隊および第1騎兵大隊第3中隊からなるウォーレス戦闘団(Task Force Wallace)が設置され、同旅団はビンズォン省ミンタンで出撃に備え編成が進められた。

2月22日、ジャンクションシティー作戦フェーズI発動と同時に第1歩兵師団第1旅団は『蹄鉄』エリア北部に3個大隊規模のヘリボーン強襲を実施し、その地でサーチ&デストロイ任務を遂行した。

翌23日、同旅団はシャワー施設まで完備した大隊規模の敵軍ベースキャンプを発見した。この時点で戦闘は軽微であり、遭遇する敵は分隊規模かそれ以下であった。

3月1日以降、同旅団は断続的な戦闘を経た後、カツム北東に南部中央委員会(COSVN)宣伝センターを発見した。これを叩くため3月6日には、第1歩兵師団麾下の第173空挺旅団がカツムの南東Bo Tucの南に位置するLZに3個大隊規模のエアボーン強襲を実施した。一方、第1歩兵師団第1旅団は3月4日、フェーズIIに備えてビンロン省クァンロイに移動した。

1967年3月15日17時24分、司令部はジャンクションシティー作戦フェーズIの終了を宣言した。アメリカ軍が『蹄鉄』エリアの掃討に成功した事で共産軍側の損害は少なくとも戦死者835名に上り、アメリカ軍は捕虜15名、小火器および重火器264個、その他莫大な量の物資と機材を接収した。

その後もジャンクションシティー作戦は継続され、3月18日にフェーズIIが開始された。さらに4月15日にはフェーズIIIが開始され、5月14日の作戦終了まで戦闘は続いた。

2016年12月24日

野戦警察

※2020年2月11日更新

※2022年7月15日更新

※2024年6月26日更新

※2025年4月18日更新

今回は、ベトナム共和国国家警察野戦警察部隊について、ベテランズアソシエーションのホームページで見付けた情報をいくつかご紹介します。

引用: Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam, Bộ Huy Hiệu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, BKT sưu tầm

野戦警察の概要

野戦警察(Cảnh Sát Dã Chiến, CSDC)はベトナム共和国国家警察(Cảnh Sát Quốc Gia, CSQG)が保有する武装部隊であり、1965年1月27日に設立された。野戦警察は地域の秩序および安全の維持を目的とし、共産ゲリラによる破壊活動阻止及び国内の暴動の鎮圧を遂行した。野戦警察には陸軍歩兵部隊と同等の訓練・装備が施され、最終的に全国で約16,500名の警察官が戦闘任務に当たった。

野戦警察の士官は国家警察アカデミー(Học Viện CSQG)を卒業した後、共和国軍のトゥドゥック歩兵学校において軍の士官課程も修了する必要があった。また野戦警察の士官・下士官はマレーシアやフィリピンの訓練センターに派遣され、暴徒鎮圧やジャングル戦の訓練を受講した。

▲野戦警察の部隊章

省警察本部 野戦警察中隊

国家警察は各省の国家警察本部に野戦警察中隊(Đại Đội CSDC)を1個中隊配置し、省警察本部付きとしては全国で計44個中隊が駐屯した。また各中隊にはその省の人口に応じた数の小隊が編成された。

例として第1戦術地区最大のフエ―トゥアティエン省を管轄する第102野戦警察中隊は10-13個小隊、計500名の小銃兵で構成された。またトゥアティエン省国家警察本部(BCH CSQG Thừa Thiên)の職員は野戦警察を含めて約5000名に上り、共和国軍の少佐が本部長を務めた。

| 戦術地区/軍管区 | 省 | 野戦警察中隊 |

| 1 | Quảng Trị | 101 |

| Thừa Thiên | 102 | |

| Quảng Nam | 103 | |

| Quảng Tín | 104 | |

| Quảng Ngãi | 106 | |

| 2 | Kontum | 201 |

| Bình Định | 202 | |

| Pleiku | 203 | |

| Phú Bổn | 204 | |

| Phú Yên | 205 | |

| Darlac (BMT) | 206 | |

| Khánh Hòa | 207 | |

| Quảng Đức | 208 | |

| Tuyên Đức | 209 | |

| Ninh Thuận | 210 | |

| Lâm Đồng | 211 | |

| Bình Thuận | 212 | |

| 3 | Phước Long | 301 |

| Bình Long | 302 | |

| Bình Tuy | 303 | |

| Long Khánh | 304 | |

| Bình Dương | 305 | |

| Biên Hòa | 306 | |

| Phước Tuy | 307 | |

| Tây Ninh | 308 | |

| Hậu Nghĩa | 309 | |

| Long An | 310 | |

| Gia Định | 311 | |

| 4 | Định Tường | 401 |

| Kiến Tường | 402 | |

| Gò Công | 403 | |

| Kiến Hòa | 404 | |

| Kiến Phong | 405 | |

| Vĩnh Bình | 406 | |

| Vĩnh Long | 407 | |

| Sa Đéc | 408 | |

| Châu Đốc | 409 | |

| Phong Dinh | 410 | |

| An Giang | 411 | |

| Ba Xuyên | 412 | |

| Bạc Liêu | 413 | |

| Chương Thiện | 414 | |

| Kiên Giang | 415 | |

| An xuyên | 417 |

自治都市 野戦警察中隊

省付きの他に、以下の6つの自治都市には野戦警察中隊が各1個中隊駐屯する。

| 戦術地区/軍管区 | 都市 | 野戦警察中隊 |

| 1 | Đà Nẵng | 105 |

| 2 | Thị xã Cam Ranh | ? |

| 3 | Thị xã Vũng Tàu | ? |

| Thị xã Long Bình | ? | |

| Thủ đô Sài Gòn | ? | |

| 4 | Đảo Phú Quốc | ? |

中央野戦警察団

野戦警察には地方を所管する野戦警察中隊の他に、サイゴンに駐屯する中央野戦警察団(Biệt Đoàn CSDC Trung ương)が二部隊存在した。

サイゴン市警察本部に駐屯する第5野戦警察団は、首都サイゴンおよびザーディン省の都市部を管轄し、11-14個の作戦中隊で構成された。

同じくサイゴン駐屯の第222野戦警察団は必要に応じて全国に派遣される国家警察本部直属の総予備(即応展開)部隊であり、6個中隊で構成された。

なお各中央野戦警察部隊内の中隊は4個小隊で構成された。

| 戦術地区/軍管区 | 地域 | 中央野戦警察団 |

| 首都独立区・3 | 首都サイゴンおよびザーディン省 | Biệt Đoàn 5 |

| - | 全国(総予備) | Biệt Đoàn 222 |

▲第5野戦警察団(左), 第222野戦警察団(右)部隊章

野戦警察訓練センター

士官以外の野戦警察の一般隊員はブンタウので警察官基本課程を修了した後、ダラットの野戦警察訓練センター(TTHL CSDC Ðà Lạt)において軍事および野戦警察の専門知識を学んだ上で部隊配属となった。

野戦警察訓練センターのパッチに入る番号は607である。

2016年11月19日

ベトナム共和国軍陸軍部隊一覧

Posted by 森泉大河 at

01:25

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│BB/歩兵│被服・装備│TQLC/海兵隊│ND/空挺│BĐQ/レンジャー│組織・編成

2016年11月15日

ベトナム共和国軍特殊部隊キャンプ

手持ちの資料を全てまとめた特殊部隊キャンプのリストを作成中。

まだまだ?マークが多いです。悔しい。いつか全ての空欄を埋めてやる・・・。

色分けは、黄色がCIDG計画の中核でありながら、なぜか戦後のマニアからガン無視され続けるCSF (Camp Strike Force: キャンプ駐屯のストライクフォース)。ベトナムに派遣されたグリーンベレー隊員のほとんどはこのCSF付きアドバイザーだったのにね。

青がCSFから発展した空中機動部隊MSF (Mobile Strike Force: 機動的なストライクフォース)。みんな大好き"MIKE Force (マイクフォース)"の事。実はCSFに比べて規模はかなり小さい。なお"C-1"~"C-5"という名称は5thSFGのCチーム(A~E中隊)の事なので、マイクフォースの部隊名として用いるのは不適当。

橙色がLLĐB C5やNKT所属の偵察・コマンド部隊。多くはCIDG計画とは別に、ベトナム共和国軍の特殊部隊として創設された部隊なので、隊員はもともとLLĐBのキン族(ベトナム人)およびヌン族が主だった。(1960年代中盤、サイゴン政府とデガ・チャム族・クメール族などのFULRO系少数民族は内戦状態だった。) その後、60年代後半に米軍の仲裁で政府とFULROが部分的に和解し、さらにMSFの規模拡大によって空挺降下や偵察などの技能を持ったCIDG / DSCĐ兵士が増えると、米軍の意向で偵察・コマンド部隊にもFULRO系少数民族が加わる事となった。

また一口に『キャンプ』と言ってもその種類は様々で、ベトナム戦争中にベトナム共和国軍およびその同盟軍が建設した防御拠点は以下に分類される。

・メインベースまたはベースキャンプ

・戦闘基地、前進作戦基地(FOB)、恒久着陸ゾーン

・射撃支援基地(FSB)

・特殊部隊キャンプまたはCIDGキャンプ

・フランス軍式要塞化陣地

・射撃支援パトロール基地(FSPB)、パトロール基地または前進射撃支援基地(FFSB)

・着陸ゾーン(LZ)

・戦略村

・夜間防御施設(NDP)

これらの内、今回表にまとめたキャンプは特殊部隊のメインベースおよびFOB、特殊部隊キャンプ、CIDGキャンプであり、それぞれの定義は概ね以下の通り。

メインベースまたはベースキャンプ

大規模な恒久施設からなる要塞化されたエリアのことで、飛行場を併設している。特殊部隊ではサイゴンのLLĐB/NKT本部、ニャチャンの5thSFG本部、およびLLĐBのC司令部(USSF Cチーム)が置かれた基地などがこれに当たる。

前進作戦基地(FOB)

メインベースを小型化したものだが恒久的な要塞化された防御陣地が付属しており、少なくとも滑走路が付属している。特殊部隊ではNKT連絡部コマンド"雷虎"のFOB 1~FOB 6や、MSFにおいて複数のFOBが建設された。

特殊部隊キャンプおよびCIDGキャンプ

FOBよりも小型であるが、恒久施設が存在する。通常、ヘリコプター用の着陸ゾーンはあるが固定翼機用の滑走路は無い。ベトナム、アメリカ軍の特殊部隊分遣隊Aチームが常駐し、その指揮下で1個大隊規模のCIDG / DSCĐ部隊が駐屯している。その周辺には兵士の家族用の住居も併設されている。

出典: 要塞戦記: ヴェトナム戦争アメリカ軍ファイヤーベース PART.1, 秋田郁夫, wardroom, 2011年

おまけ: 越米特殊部隊司令部スタッフ

LLĐB本部(サイゴン, ベトナム共和国軍参謀総本部内, 1968年8月)

5thSFGA司令ハロルド・アーロン大佐(左手前)とLLĐB司令ドァン・バン・クアン少将(右手前)

SKT本部(サイゴン, ベトナム共和国軍参謀総本部内, 1966年)

SKT司令チャン・バン・ホー大佐(中央左)と、MACV-SOG司令ジョン・シングラウブ大佐(中央右)

NKT本部(サイゴン, ベトナム共和国軍総参謀部内, 1970-1972年)

MACV-SOG司令ジョン・サドラー大佐(左端)と、NKT司令ドアン・バン・ニュー大佐(右端)

Posted by 森泉大河 at

22:26

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│組織・編成│MAAG/軍事支援顧問団

2016年11月05日

続・地方軍の構成

※2017年10月2日更新

※2022年7月15日更新

※2024年6月26日更新

※2024年9月21日更新

前記事も併せてお読みください。

今回はベトナム空挺アソシエーション『GĐMĐVN=ベトナム赤帽家族』に掲載されていた地方軍の指揮系統、各軍管区を構成する小区についてのまとめを邦訳しました。

出典: Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam: Trang Huy Hiệu Địa Phương Quân & Nghĩa Quân QLVNCH (by. Hiệp Nguyễn)

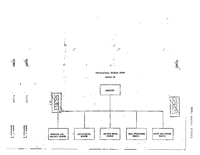

指揮系統

地方軍・義軍中央司令部 (Bộ Chỉ huy Trung ương ĐPQ-NQ)サイゴンのベトナム共和国軍総参謀部内に設置された地方軍の最高司令部

戦術地区/軍管区 (Vùng Chiến Thuật / Quân Khu):ベトナム共和国軍の管区。全国4つ管区に分かれ、それぞれに軍団本部および地方軍管区司令部が併設されている。1970年に戦術地区から軍管区に改称される

小区 (Tiểu khu):省毎に設置される地方軍司令部。全国44省にそれぞれ小区本部が設置された

特別区 (Đặc khu):小区の下に特別に設置される地方軍地区。全国に計5個の特別区本部が設置された。特別区はいくつかの支区を束ねるが、全ての支区が特別区に含まれる訳ではない

支区 (Chi khu):小区の下に設置される都市(Thành phố)毎の地方軍地区。全国に計242個の支区本部が設置された

部隊編成

ĐPQ群 (Liên Đoàn ĐPQ):小区の下に設置される地方軍部隊。最終的に全国で50個のĐPQ群が編成された。それぞれのĐPQ群は4~8個のĐPQ大隊で構成される

ĐPQ大隊 (Tiểu Đoàn ĐPQ):小区の下に設置される地方軍部隊。ĐPQ部隊は当初、中隊(Đại Đội ĐPQ)として編成されていたが、地方軍の規模拡大に伴い1972年にĐPQ大隊に改変、最終的に全国で353個のĐPQ大隊が編成された。各ĐPQ大隊は5個の中隊で構成され、本部中隊が80名、4個の作戦中隊はそれぞれ123名が定員とされた。ただし実際にはĐPQ大隊の規模は平均して400名ほどであった

独立ĐPQ中隊 (Đại Đội ĐPQ Biệt lập):ĐPQ大隊に属さない小区本部直属の地方軍中隊

偵察ĐPQ中隊 (Đại Đội Trinh sát ĐPQ):ĐPQ大隊に属さない小区本部直属の独立地方軍パトロール中隊。米国CIAが組織した省探察隊(PRU)がフェニックス・プログラムの終了に伴い解散した後、1972年に地方軍内に偵察中隊として再編されたもの。

NQ小隊(Trung Đội Nghĩa Quân):村長の指揮下に置かれる地方軍の最小単位。独立ĐPQ中隊・NQ小隊は合わせて数千個小隊が編成された地方砲兵 (Pháo binh diện địa):

全国で計176個の砲兵小隊が編成された。地方砲兵は105mm榴弾砲を計352門装備し、その規模は砲兵大隊20個分に相当した

第1戦術地区/軍管区5個小区本部・38個支区本部・1個特別区本部(クァンダ特別区)7個ĐPQ群・53個ĐPQ大隊・その他独立ĐPQ中隊/NQ小隊多数兵力約75,000名

1. クアンチ小区

計3支区・7個ĐPQ大隊/後に第913ĐPQ群を編成

2. トィアティエン小区(フエ市)

計10支区・12個ĐPQ大隊/後に第914ĐPQ群を編成

3. クアンナム小区

計9支区・14個ĐPQ大隊/後に第911ĐPQ群・第915ĐPQ群を編成

4. クアンティン小区

計6支区・8個ĐPQ大隊/後に第916ĐPQ群を編成

5. クアンガイ小区

計10支区・12個ĐPQ大隊/後に第912ĐPQ群・第917ĐPQ群を編成

6. ダナン市

第2戦術地区/軍管区12個小区本部・60個支区本部・1個特別区本部(カムラン特別区)81個ĐPQ大隊・その他独立ĐPQ中隊/NQ小隊多数

1. ビンディン小区(クイニョン市)

計11支区・18個ĐPQ大隊・12個独立ĐPQ中隊・620個NQ小隊/

後にトゥドゥック歩兵学校71年4期生により以下の2個ĐPQ群を編成

第921ĐPQ群(第215ĐPQ大隊・第216ĐPQ大隊・第215ĐPQ大隊・第234ĐPQ大隊)

第927ĐPQ群(第209ĐPQ大隊・第217ĐPQ大隊・第218ĐPQ大隊・第234ĐPQ大隊)

3個独立ĐPQ大隊(第201ĐPQ大隊・第207ĐPQ大隊・第263ĐPQ大隊)

1個独立偵察中隊(第108偵察ĐPQ中隊)

2. フーイェン小区

計6支区・7個ĐPQ大隊/後に第924ĐPQ群を編成

3. カンホア(ニャチャン市およびカムラン市)小区

計6支区

4. ニントゥアン小区

計5支区・3個ĐPQ大隊

第129ĐPQ中隊 - チャンビンニア村

第215ĐPQ大隊 - タンホー

第273ĐPQ大隊

第280ĐPQ大隊 - タンソイ

第373ĐPQ大隊 - タンロン・ソンファ

5. ビントゥアン小区

計8支区・8個ĐPQ大隊/後に第925ĐPQ群を編成

第202ĐPQ大隊

第249ĐPQ大隊

第275ĐPQ大隊

6. フーボン小区

計3支区・4個ĐPQ大隊・10個独立ĐPQ中隊・30個NQ小隊

7. トゥエンドゥック小区(ダラット市)

計3支区

8. ラムドン小区計2支区

9. コントゥン小区

計5支区

10. プレイク小区

計3支区・9個ĐPQ大隊・2個独立ĐPQ中隊

11. ダクラク小区(バンメトート市)

計5支区・6個ĐPQ大隊/後に第918ĐPQ群・第924ĐPQ群を編成

第924ĐPQ群(第612ĐPQ中隊・第204ĐPQ大隊・第2224ĐPQ大隊・第233ĐPQ大隊)

12. クァンドゥック小区

計3支区・4個ĐPQ大隊

第3戦術地区/軍管区11個小区本部・53個支区本部・2個特別区本部(ズンサット特別区・ブンタウ特別区)75個ĐPQ大隊・その他独立ĐPQ中隊/NQ小隊多数

1. ビントゥイ小区

計3支区・4個ĐPQ大隊・9個独立ĐPQ中隊3個ĐPQ群(各3個中隊)が1972年初頭ĐPQ大隊に改編1975年1月にフォクロン小区が陥落するとフォクロンの第341ĐPQ大隊はビントゥイ小区で再編成される。※第341ĐPQ大隊の人員はもともと第1軍管区クアンチ省出身で、1972年の"クアンチの戦い"の際に難民として南部に避難した人々第344ĐPQ大隊 - ホァイドゥック地区(ボーダット)

第369ĐPQ大隊 - 国号1号線・第5基地(ロンカン)、第15基地(ビントゥアン)第370ĐPQ大隊 - ビントゥイおよびビントゥイ小区本部第341ĐPQ大隊第512偵察ĐPQ中隊第513偵察ĐPQ中隊その他8個独立ĐPQ中隊タンリン支区: 第700独立ĐPQ中隊、第710独立ĐPQ中隊、第720独立ĐPQ中隊、第878独立ĐPQ中隊ハムタン支区: 第514独立ĐPQ中隊、他1個独立ĐPQ中隊

2. フゥックトゥイ小区(ブンタウ市)計5支区・6個ĐPQ大隊

3. ザーディン小区(首都サイゴンおよびコンソン島)計8支区・9個ĐPQ大隊クアンスェン支区、カンゾウ支区が属するズンサット特別区に3個ĐPQ大隊・4個独立ĐPQ中隊

4.ロンカン小区計3支区・4個ĐPQ大隊・3個独立ĐPQ中隊

5. ビエンホア小区計6支区・13個ĐPQ大隊(6675名)・12個独立ĐPQ中隊・133個NQ小隊(2979名)

6. ロンアン小区計7支区・12個ĐPQ大隊・5個独立ĐPQ中隊・192個NQ小隊

7. ビンズゥン小区計6支区・8個ĐPQ大隊/後に第935ĐPQ群を編成

8. ハウニア小区計4支区・5個ĐPQ大隊

9. フックロン小区計4支区・4個ĐPQ大隊・48個NQ小隊

10. ビンロン小区計2支区・2個ĐPQ大隊

11. タイニン小区計5支区・8個ĐPQ大隊

第4戦術地区/軍管区16個小区本部・92個支区本部・1個特別区本部(フーコック特別区)17個ĐPQ群・144個ĐPQ大隊・125個独立ĐPQ中隊・NQ小隊1000個以上兵力約115,000名

1. ゴーコン小区計4支区

2. キェンホア小区計9支区・14個ĐPQ大隊(第401ĐPQ大隊・他)

3. ヴィンビンン小区計7支区

4. バースェン小区計5支区/後に第953ĐPQ群を編成ロンフー支区: 第486ĐPQ大隊

5. バクリュウ小区計4支区・ĐPQ / NQ兵士13000名

6. アンスェン小区計6支区・7個ĐPQ大隊第412ĐPQ大隊"Cá Hóa Long"第446ĐPQ大隊"Thần Hổ 446"第490ĐPQ大隊"Mãnh Hổ"第491ĐPQ大隊"Mãnh Sư"第492ĐPQ大隊"Thần Điểu"第536ĐPQ大隊"Hắc Báo"第537ĐPQ大隊"Bạch Phụng"

7. ディントゥン小区(ミトー市)計8支区

8. ビンロン小区計7支区・11個ĐPQ大隊/後に3個ĐPQ群を編成

9. フォンズィン小区(カントー市)計6支区

10. シュンティエン小区計6支区

11. サデク小区計4支区

12. アンザン小区

計4支区・6個ĐPQ大隊・5個独立ĐPQ中隊/後に第954ĐPQ群を編成

13. キェントゥン小区計4支区

14. キェンフォン小区計5支区

15. チョウドック小区計5支区

16. キェンザン小区(ザックザー市)計7支区

以上がGĐMĐVNに掲載されていた地方軍の構成です。支区・ĐPQ大隊の数を把握できたのは嬉しいですが、それぞれの小区内の構成についてはまだまだ不明な部分が多く、その全貌はつかめていません。NQ小隊は多すぎるにしても、せめてĐPQ大隊くらいは全てリスト化したいので、引き続き情報収集を行っていきます。

おまけ: 軍籍番号 (Số Quân)について

最近、長年謎だったベトナム共和国軍軍人が入隊時に取得する軍籍・軍人番号の規則性について進展がありました。

また他の人の意見では、先頭二桁は兵役地区番号ではないかという説も耳にしました。数字に一桁代が見られない(数十以上)なのは、フランス連合時代にベトナム北部から順に地区番号がふられたため、ジュネーヴ協定後は南部の(数字の大きい)番号しか残らなかったためだと考えられるそうです。しかしこれも、不自然な番号や文字が用いられる場合があり、根拠が不足していました。

その後、元共和国軍人の方から「先頭二桁は生まれた年に20を足した数だ」と教えてもらいました。しかしこれも、軍人身分証をいくつも確認していくとそれに当てはまらないパターン、つまり先頭2桁が身分証に記載されている生年下二桁+20にならないパターンも多くある事が分かり暗礁に乗り上げました。

ところが先日、別のベテランの人から決定的な情報を教えて頂く事が出来ました。

・正規兵(陸海空軍)は生年下二桁+20 例)1951年生まれ=71

・非正規兵(ĐPQ-NQ)は生年下二桁そのまま 例)1951年生まれ=51

なるほど~!確かに言われてみれば、上記以外の軍人身分証を確認してみても、+20になっていないのはĐPQやNQ所属者(階級の横にĐPQもしくはNQと書いてある)だけでした。ただしNQだけは、生年が入る場合と"NQ"という文字が入る場合の2パターンがあるようです。

また正規兵の番号には、単に生年下二桁+20の場合と、生年下二桁+20に"A"というアルファベットが追加される場合があります。今確認できている限りでは、Aが付くのは海軍軍人のみとなっています。しかしなぜ海軍のみAが付くのか、なぜ空軍や海兵隊には何もつかないのかは全く分かりません。今後も調べて行こうと思います。

1974年1月、西沙諸島をめぐる中国海軍との武力衝突"ホンサ海戦"において戦死したベトナム海軍軍人のリスト

(海軍艦隊司令部 1974年3月2日作成の文書より)

2016年06月26日

ベトナム空挺 1948-1954

※2017年7月29日更新

※2018年9月16日更新

1948-1954年

フランス植民地軍 空挺インドシナ中隊

(Compagnie Indochinoise Parachutiste)

ベトナム空挺部隊の歴史は、1948年にに創設されたフランス植民地軍『空挺インドシナ中隊(CIP)』から始まった。

※CIPは1951年以降ベトナム国軍に順次編入され、ベトナム陸軍空挺部隊の中核を担った事自体は間違いないのですが、ベトナム空挺の『始まり』という意味では、もっと早くに発足した部隊が存在しました。補足記事『ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち』参照

遡る事1945年8月14日、連合国によるポツダム宣言を日本政府が受諾し、第2次世界大戦は終結を迎えた。これに伴いフランスは、同年3月の『仏印処理』によって日本軍に奪われたインドシナの支配権を取り戻すべく、二日後の8月16日にはインドシナ遠征部隊の派遣を決定した。

1946年6月、大戦中に活躍した自由フランス空挺SASから発展した『第1SAS大隊(1er SAS)』がインドシナに到着し、フランス植民地軍(Troupes coloniales)の一員として『極東フランス遠征軍団(CEFEO)』の指揮下に入る。その後、第1SAS大隊はインドシナにおいて7月に『SAS空挺準旅団(DBP SAS)』へ、1947年12月には『SAS空挺コマンド植民地準旅団(DBCCP SAS)』へと拡大。1948年には『第2空挺コマンド植民地準旅団(2e DBCCP)』へと改編された。

同時期に、同じく大戦中に自由フランス政府側で組織された植民地軍の各コマンド部隊も、1947年にイギリスにおいて『空挺コマンド植民地準旅団(DBCCP)』として統合され、次いで『第1空挺コマンド植民地準旅団(1er DBCCP)』へと発展した。

最終的に第1および第2空挺コマンド植民地準旅団には計9個(第1・2・3・4・5・6・7・8・10)の空挺コマンド植民地大隊(※)が編成され、インドシナ平定を目指すCEFEO空挺部隊の主力を担った。

第1次インドシナ戦争が激化していく中でCEFEO空挺部隊の被害も増加していったことから、SAS空挺コマンドのグリエ=ペイゾン中尉はその戦力を補填すべく、植民地軍の主力であるインドシナ人兵士に降下訓練を施し、インドシナ人で構成された空挺部隊を創設する事を立案した。この計画には反対の声も挙がったが、グリエ=ペイゾンは計画を実行に移し、コーチシナ(ベトナム南部)において志願者を募った。その結果、約200名のベトナム人兵士が選抜され、サイゴン近郊のキャンプ『ディアン』にて訓練が開始された。そして1948年1月1日、初のベトナム人空挺部隊『空挺インドシナ中隊(CIP)』が創設され、グリエ=ペイゾン中尉およびメッシャジー中尉が指揮官に着任した。

最初のCIPであるグリエ=ペイゾン中尉の部隊はまず、第1空挺コマンド植民地大隊(1er BCCP)に第3中隊として組み込まれた。以後CIPは各BCCP内に設置され、フランス人降下兵による指導を受けながら数々の実戦を経験していく。なお、CIPの多くはベトナム人で構成されていたが、その名の通りインドシナ人部隊という括りであるため、ベトナム人の他にもラオス人、カンボジア人、少数民族で構成されたCIPも存在する。

1948年 最初のCIPが1er BCCPに編入される

1948年7月 5e BCCP内にCIP設置

1948年10月 2e DBCCP指揮下の各BCCP内部にCIP設置

1949年11月 2e BCCPのCIPが『第2空挺インドシナ中隊(2e CIP)』へ改称

1949年12月 1er BCCPのCIPが『第1空挺インドシナ中隊(1er CIP)』へ改称

1950年10月 CIPが『空挺インドシナ中隊群(GCIP)』へ改称

1951年3月 GCIPが再びCIPへ改称

▲フランス人降下兵から空挺降下訓練を施されるインドシナ兵[1951年トンキン地方]

▲勲章を授与される6e BCCP大隊長マルセル・ビジャール大佐とCIPのベトナム人降下兵[1953年ロンソン]

1951-1954年

フランス外人部隊 空挺インドシナ中隊

(Compagnie Indochinoise Parachutiste de la Légion Etrangère)

1951年初旬、フランス軍CEFEO司令ド=ラトル将軍はインドシナに展開する二つの外人空挺大隊(BEP)にもCIPの設置を命じ、それぞれの大隊に主にベトナム人で構成された『外人部隊空挺インドシナ中隊(CIPLE)』が組織された。

第1外人空挺大隊(1er BEP) 第4中隊 / 第1外人部隊空挺インドシナ中隊(1er CIPLE)

第2外人空挺大隊(2e BEP) 第8中隊 / 第2外人部隊空挺インドシナ中隊(2e CIPLE)

元々外人部隊は兵士の出身地を問わない他民族部隊であったが、植民地軍がCIP育成に苦慮したように、一度に多数のベトナム人兵士が部隊に入ることは外人部隊にとっても管理上の困難が付きまとった。またCIPLEは当初からベトナム国軍の強化を目的とした教育部隊としての役割を持っていたため、CIPLE隊員は半ばベトナム国軍=植民地兵であり、通常の外人部隊兵士のようにフランス軍と個人的に契約した外国人という扱いではなかった。

CIPLEでは外人部隊の代名詞でもある『白ケピ(Kepi Blanc)』は使用されなかったが、代わりに白ケピに習った白いベレー帽(ベレー章はフランス陸軍空挺部隊共通のサン・ミシェルの剣)が制帽として制定された。CIPLE隊員自身は、歴史あるフランス外人部隊の一部となれた事を大変誇りとしており、隊員たちに以下のスローガンが広まったほどであった。

"我らベトナム兵にあらず、外人部隊なり!"

(Moi, c'est être légionnaire, pas vietnamien!)

▲パレードに参加する2e CIPLE [1954年1月ハノイ]

下士官まではベトナム人もいるが、将校は他の外人部隊と同様フランス人が務めた

1951-1955年

ベトナム国軍 空挺大隊

(Tiểu Đoàn Nhẩy Dù / Bataillon de Parachutistes Vietnamiens)

1948年、フランス政府はベトミンによる対仏闘争を鎮静化するため、阮朝皇帝バオダイ(保大帝)を国長とする『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』を擁立し、フランス連合の枠内での独立を認めた。1949年にはフランス植民地軍のベトナム人部隊が『ベトナム国衛兵隊(Vệ binh Quốc gia Việt Nam)』として再編成され、晴れてベトナムに国軍が創設された。ベトナム国家衛兵隊はその後、1952年に『ベトナム国軍(Quân đội Quốc gia Việt Nam)』へと改称され、インドシナ平定を目指すフランス連合軍の主力を担う事となる。

1950年、ベトナム国衛兵隊にグエン・カイン大尉を中隊長、ド・カオ・チ中尉を副長とするEP (空挺戦隊)がトンキン地方に編成される。翌1951年、CEFEO司令ド=ラトル将軍はフランス軍のインドシナからの段階的な撤退を発表し、ベトナムの統治をベトナム国政府に委ねる『ベトナミゼーション』の方針を明らかにした。これによりベトナム国軍の増強が急がれ、同年、ド=ラトルはCEFEO全空挺部隊に対し、EP・CIPを拡大したインドシナ人空挺大隊を創設するよう命じる。そして8月1日、EPを発展させたベトナム国軍初の空挺部隊『第1空挺大隊 (TĐ1 ND / 1er BPVN)』が発足した。初代大隊長は引き続きグエン・カイン大尉、副長をド・カオ・チ中尉が務めた。

※EP(空挺戦隊)については補足記事『ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち』参照

▲ベトナム空挺の黎明期を牽引した初代第1空挺大隊長グエン・カイン(右)と副長ド・カオ・チ(中) [1950年代初頭]

後にチはベトナム共和国軍中将・軍団司令に、カインは大将・国長(国家元首)にまで登りつめる

以後、各ベトナム人CIPは順次ベトナム国軍に編入されていき、ジュネーヴ協定が結ばれる1954年までに計5個の空挺大隊(第1・3・5・6・7大隊)が編成され、第1次インドシナ戦争が最も激化した時期において常に最前線に投入された。

また同時期にクメール人およびラオス人CIPからそれぞれ、第1クメール空挺大隊(1er BPK)、第1ラオス空挺大隊(1er BPL)が編成されたが、両大隊は1953年のラオス サムヌア県における戦闘で壊滅した。

1951年 TĐ1 ND / 1er BPVN - EP

1952年 TĐ3 ND / 3e BPVN - 第10猟兵空挺大隊(10e BPCP) CIP

1953年 TĐ5 ND / 5e BPVN - 3e BPC CIP

1953年 TĐ7 ND / 7e BPVN

1954年 TĐ6 ND / 6e BPVN

▲ベトナム国長/阮朝皇帝バオダイの閲兵を受ける第1空挺大隊[1951年12月ホアビン]

▲ショミエー作戦において空挺降下する第1空挺大隊[1952年4月タイニン]

▲バンハイシウの戦いに派遣された第3空挺大隊 [1954年1月ラオス サワンナケート県バンハイシウ]

ECPAD | Combats à Banh-Hine-Siu et Na Pho auxquels prend part un bataillon de parachutistes viêtnamiens.

▲カスター作戦においてディエンビエンフーに降下した第5空挺大隊[1953年11月ディエンビエンフー]

ECPAD | Reconnaissance au nord de Diên Biên Phu.

1954-1955年

ベトナム国軍 第3空挺群

(Groupement Aéroport 3)

『ディエンビエンフーの戦い』の最中の1954年5月1日、CEFEOはこれら5つのベトナム空挺大隊を統括する『第3空挺群 (Groupement Aéroport 3, GAP3)』を設置した。 当初フランスは、1951年にベトナム人初の空挺大隊長となったグエン・カイン中佐をGAP3指揮官に選考していたと言われるが、実際にはカインの部下であるド・カオ・チ少佐が任命された。それまでベトナム空挺大隊は国軍を名乗りながらも依然フランス植民地軍の指揮下にあったが、GAP3は空挺部隊として初めてベトナム人将校が指揮を執るため、これはフランス植民地軍の下部組織という地位を脱却し、正式な国軍へと昇格した瞬間であった。

▲閲兵を受けるフランス連合/ベトナム国軍GAP3麾下のベトナム空挺大隊

[1954年トンキン]

1953年11月にカスター作戦においてディエンビエンフーに降下していたた第5空挺大隊は、フランス連合軍の精鋭部隊として引き続きGAP3の麾下で同地の防衛任務に当たっていた。1954年3月以降、『ディエンビエンフーの戦い』が激化すると、第5空挺大隊はさらに増派され、第一次インドシナ戦争最後にして最大の戦いへと発展した。しかし5月、壮絶な戦闘の末にディエンビエンフーは陥落した。

この戦いで第5大隊には多数の死傷者が発生し、生き残った者も全員、他のフランス連合軍部隊と共にベトミン軍に捕虜として捕えられた。ベトミンは捕らえたフランス連合軍の捕虜のうち、フランス人兵士についてはフランス政府との交渉材料とするため比較的人道的に扱ったが、一方で同じベトナム人であるベトナム国軍兵士は、独立を阻んだ売国奴と見做され、ほとんどの将兵がホー・チ・ミン政権下の捕虜収容所で、過酷な環境と虐待によって死亡した。

ディエンビエンフー失陥により、ついにフランス政府はインドシナ連邦の維持を諦め、1954年7月にベトミンとの間でジュネーヴ協定を締結。これにより9年間続いた第一次インドシナ戦争がついに終結を迎えた。しかし協定の内容は、ベトナム国の領土の北半分をホー・チ・ミンのベトミン政権に明け渡すという、ベトナム国政府にとって最悪の結末となった。

領土の明け渡しに伴い、ベトナム北部に駐屯していたGAP3本部と3個空挺大隊(第3・5・7大隊)は北緯17度線以南(通称南ベトナム)への撤退を余儀なくされた。なお第7空挺大隊は、南ベトナム移転後の1955年に解散した。

▲北部から南ベトナム領へ撤退した第5空挺大隊の将校たち[1954年9月ダナン]

ディエンビエンフーに投入された第5大隊部隊は戦闘及び捕虜収容所でほぼ全員死亡した為、

彼等らは幸運にもディエンビエンフーに出撃せずに済んだ第5空挺大隊最後の残存部隊である。

ベトナム降下兵が参加した空挺降下作戦

1948-1954年

▲Angels In Red Hats: Paratroopers of the Second Indochina War (M. Martin, 1995)より

※この表ではTDNDとBPVNが別々に書かれているが、ベトナム語・フランス語表記という違いであって実際は同じ部隊

赤ベレーとサン・ミシェル

(Béret rouge / Mũ Đỏ)

フランス降下兵の代名詞である『赤ベレー(Béret rouge)』の歴史は第2次大戦中の1944年、自由フランス軍空挺SASが同部隊の創設に携わったイギリス陸軍空挺部隊のベレー色を受け継ぎ、マルーン色のベレーを採用した事から始まった。大戦終結後、空挺SASは1946年にSAS空挺準旅団としてインドシナに派遣されると共に、ベレー色はいつしかマルーンからより明るい赤色であるアマランスに変わっていき、以後アマランス色ベレーがインドシナの植民地軍空挺部隊共通のベレーとして使用された。また空挺部隊のベレー章は1946年以降、陸軍(本土・植民地・外人部隊)共通で『サン・ミシェル(=聖ミカエル)』をデザインしたタイプが制定されていた。植民地軍CIPから発展したベトナムやラオス、カンボジアの空挺大隊もこの伝統を引き継ぎ、フランス兵と同じ赤ベレー、サン・ミシェルの剣のベレー帽を使用した。

なお、フランス陸軍本土空挺部隊のベレー色は元々青色および黒色であったが、インドシナに派遣された本土空挺部隊は植民地空挺部隊に倣って1951年にアマランス色のベレーを採用した。さらに1957年には本土の全空挺部隊が正式に赤ベレーを採用したことで、第2外人空挺連隊(外人部隊であるため緑ベレー)を除くフランス陸軍空挺部隊のベレー色は全てアマランス色となり今日に至る。その後、1958年に『植民地軍(Troupes coloniales)』が『海兵隊(Troupes de marine)』に改称されると、海兵空挺歩兵(旧・植民地空挺)ではベレーは赤ベレーのまま、サン・ミシェルの剣に海兵を示す錨をデザインした独自のベレー章が制定された。一方、本土および外人空挺では現在でもサン・ミシェルの剣が使われているが、デザインは1950年代以前とは若干異なる。

▲毎年パリの凱旋門で行われる、空挺部隊戦没者追悼式典 [フランス パリ]

ディエン・ビエン・フーから60年以上経った現在でも、フランス・ベトナム降下兵="サン・ミシェル"たちは強い絆で結ばれている。

つづく