2016年08月20日

ジャラジャラ系

少し前ですが、何年も前から欲しかったM1ガランドの無可動をゲットしました。う~ん!カッコいい!

無可動と言っても、実銃ベースではありません。マルシンのガスガンがベースの無可動エアソフトガン。つまり、ただの壊れたオモチャです(笑)

僕は戦争ごっこの時もほとんど発砲しないので、弾が出る出ないは気になりません。ただ安価で外観がリアルな模造品があれば十分なので、デニックス製のモデルガンでも買おうかなと考えていた矢先にこの格安ジャンク品と出会えたので迷わず購入。良い買い物ができました。

しかしライフルが手に入ったとなると、今度は銃に付随するアイテムも必要になってきます。特にベトナム戦争時代のM1というと欲しくなるのが、あの特徴的なアーモ&クリップ。それも出来るだけ沢山。

M1ライフルを使った国は数多くありますが、弾薬クリップをサスペンダーやベルトに挟んでジャラジャラ下げている事が多いのはベトナム共和国軍ならではだと思います。(もしかしたら僕が知らないだけで他の国でもやってるかもしれないけど)

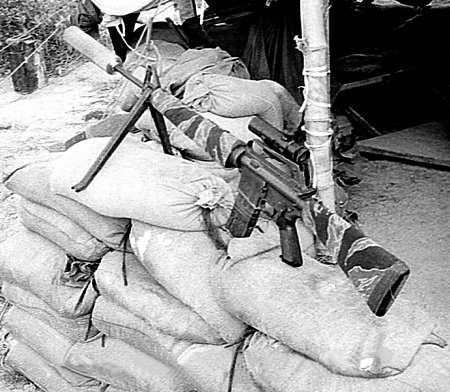

▲赤十字社による学童への牛乳配給を警備するベトナム共和国軍の国民行動隊員[1967年ベトナム]

※国民行動隊=民事心理戦(国内を対象とした宣伝・政治工作)を行う特殊作戦部隊。たぶん政治戦総局(TCCTCT)の下部組織。

余談ですが、そもそも特殊作戦とは通常の戦闘行動以外の作戦を指すので、銃を持って戦う戦闘部隊よりも、こういった市民への生活支援を行う部隊の方がよっぽど『特殊部隊』と呼ぶにふさわしいと考えます。実際、ベトナム時代の米軍特殊部隊の活動も、人道支援を通じた民事心理戦抜きには語れません。

本題。これは単に弾薬を多く携帯したいという理由と共に、アメリカ政府による軍事援助として1960年代初頭からM1ライフルと共に供与されていたM1923カートリッジベルトの在庫が60年代後半に枯渇し、銃は現役で使われているのに専用の弾帯が手に入らなくなってしまった事が原因ではないかと推測しています。

もちろんカートリッジベルトが枯渇した後もアムニションバンダリアで携帯している例はありますが、それよりもクリップを裸で吊るす方式の方がはるかに人気だったようです。(なんか見た目がカッコいいからという理由だった気がしますが)

という訳で、せっかくM1が手に入ったからには弾薬ジャラジャラを真似しない訳にはいかないので、さっそく.30-06のダミーカートリッジを2クリップ分(16発)買いました。だけど、2個ではジャラジャラには程遠い。最低でももう2個くらい欲しい。でもダミーカートリッジって結構高い。お財布に厳しいよ・・・。

と思っていたところ、ちょうどタイミングよく米軍のM2ボールと同じ150grのFMJ弾頭がお安く手に入ったので、元々家にあった.30-06の使用済みケースにこれを装着してダミーカートリッジを自作する事にしました。

手持ちのケースは僕が小学生の時に叔父さんからもらった物なので、だいぶブラスの色がくすんでいました。なのでまず、弾頭を装着する前にケースを紙やすりで磨きます。マスキングテープで電動ドライバーに装着しひたすら回転。

本当は紙やすりの後に布とピカールでポリッシュするところまでやればピカピカになるんだけど、ピカールが手元に無かったし、数が多いので途中で面倒くさくなってしまい、とりあえず黒ずみを落とす程度までしかやっていません。

そしていよいよ弾頭装着作業に突入。しかし、ケースに弾頭を取り付けるには弾頭を既定の位置に挿した状態でケースごとかしめる必要があるのですが、うちにハンドロード用の工具など無いので、弾頭をどう取り付けるかがボトルネックでした。薬莢だけに。

初めは頑張って木型を作ろうとか考えていたのですが、ある日こんな考えが頭に浮かびました。「こんなのグルーで接着しちゃえば良くね!?」

フッ・・・。水は低きに流れるもの。私もまた、楽な道を選択します。そもそも実包をリローディングしている訳ではないので、弾頭なんてただ付いてさえいればいいんだもん。という訳で、弾頭はダイソーで買ったグルーガンで接着する事にしました。

ただしこの場合、弾頭がケースの奥に行き過ぎないよう気をつけなけばなりません。とは言え内部を全てグルーで満たすのは時間かかるので、手っ取り早く5cmに切ったグルーのスティックを詰め物にして、その上に溶かしたグルーを流し込みます。そしてその上に弾頭を手作業で押し込みます。発砲済みのケースなので弾頭をかしめる部分は若干広がっているものの、そこまでスカスカではないので、多分これでポロッと弾頭が抜け落ちる事は無いはず。

そして完成したのがこちら。奥の二つが自家製。手前の二つが業者が丁寧に製作した使用済みケース再使用ダミーカートリッジ。磨きをサボった分ブラスの輝きは遠く及ばないけど、まぁイベントの時に個人装備にぶら下げておく分には目立たないでしょう。

実はもう一つインチキやってます。8発入りのクリップに詰める.30-06のケースが2個足りなかったので、外径がほとんど同じ.45ACPのケースを突っ込んで誤魔化しちゃってます。どうせサスペンダーとかに挿せば後ろ側なんて見えないし。

こうして数々のインチキもとい創意工夫によって、ジャラジャラ系に一歩近付くことが出来たのでした。イェイ!

2016年04月16日

M16ライフルについて

Model 601/602はM16か?

過去記事『コルトAR-15/M16の分類と刻印』で記したように、『M16』という銃の名称は、広義には以下の二つの意味を持ちます。

・AR-15系ライフルの米軍制式名 (U.S. Rifle 5.56mm M16, XM16E1, M16A1, M16A2, M16A3, M16A4)

・1970年代以降のコルトAR-15シリーズ軍用モデルの製品名(軍用モデルのみ製品名がAR-15シリーズからM16シリーズに変わった)

そして狭義には、米軍制式ライフルM16シリーズの中でも、実験型(Experiment)や発展型(Advanced)ではない無印の『U.S. Rifle 5.56mm M16』を指すと言えます。

では、U.S. M16ライフルとは具体的にどういった仕様だったのか?は、過去記事『Gen1~Gen3期のM16ライフル』のModel 604の項をご覧下さい。

と、ここである程度AR-15に興味がある人なら疑問に思うことがあるはずです。「Model 604以外にもあるじゃん」って。

そうです。日本におけるAR-15研究の先駆、床井雅美氏の名著『M16&ストーナーズ・ライフル』にも、その存在が明記されています。

"アメリカ空軍は、1962年に他に先駆けてAR-15・M601を制式に採用し、M16の制式名を与える"(P.21)

"改良型のAR-15・M602もそのままの制式名M16を変更せずに使いつづけた"(P.24)

この記述通りならば、U.S. M16ライフルという名称はModel 601, 602, 604の三系統に命名された事になります。しかし僕は、これについて異論というか、大きく付け加えるべき事があると思っています。

まず、床井氏の著書の中に、上記の記述を裏付ける出典は記載されていません。また、何かを研究する上で、"なかった証拠"というのは論理的に必要なく、"あった証拠"が無い限り事実とは認められないものと考えますが、あえて反証を試みるならば、以下の資料が存在しています。

▲図1. TO 11W3-5-5-1表紙 (アメリカ空軍省 1963年8月31日制定)

▲図2. AF MANUAL 50-12表紙 (アメリカ空軍省 1963年8月制定)

この二つは間違いなく、アメリカ空軍がModel 601を採用した後に制定した公式なマニュアルですが、表紙にすら"M16"という型番は記載されていません。どちらもAR-15ライフルと明記されています。

このことから、僕はModel 601/602が米空軍で採用された当時の名称は、コルトの製品名そのままの"AR-15"であったと考えます。

※全軍制式ではない銃は、メーカー製品名がそのまま米軍での取り扱い名になる事がよくあります。

ではいつ"U.S. M16ライフル"が誕生したのか。

それは、Model 602を改良したコルトAR-15第2世代の各モデルが、陸軍・空軍・海軍に制式採用された1964年でした。

このAR-15第2世代の中で、アメリカ空軍の要請に則り、陸軍が求めたボルト・フォアードアシスト機構をあえて搭載しなかったモデルがColt AR-15 Model 604であり、"U.S. M16ライフル"と命名されたのでした。

つまり、このModel 604以前にM16という名称は存在しなかったと言えます。

▲図3. TM 9-1005-249-14 / TO 11W3-5-5-1 / NAVWEP O.P. 3333表紙

(アメリカ陸軍省・空軍省・海軍省 1964年6月15日制定)

しかしその一方で、実はModel 604より先に空軍に採用されていたModel 601, 602に対して"U.S. M16ライフル"という名称が使われている実例が多々あります。

空軍はModel 604を採用した後もModel 601/602の在庫を使い続けており、これらの銃は本来の制式名であるAR-15ではなく、書類上M16として扱われていのです。

床井氏は、そういった例を見て「Model 601/602も"U.S. M16ライフル"として採用された」と解釈したのではないかと思います。

これは一体どういうことでしょうか?

この矛盾を解くヒントは、マニュアルの品番にあります。

図3の1964年制定M16 / XM16E1用マニュアルの表紙には、このマニュアルは図1のAR-15用マニュアル『TO 11W3-5-5-1』の改定版である事が明記されています。(陸軍・海軍で新たにマニュアル品番が制定されただけで、空軍での品番は図1から変更なし)

そしてこのマニュアル以降、空軍の書類からAR-15という名称は姿を消し、旧来のModel 601/602までもがM16と表記されるようになりました。

つまり、Model 601/602は米空軍にM16として採用されたのではなく、後継機種であるModel 604がM16ライフルと命名された事によって、配備数の少なかったModel 601/602もまとめてM16として扱われるようになった、と僕は解釈しています。

その理由として、空軍はもともと地上要員向けのライフルにかけられる予算が少ないため、Model 604が採用された後も旧型のModel 601/602を使い続けざるを得なかったという事情が垣間見れます。

これらのライフルは訓練で使用される度に損耗・老朽化が進んでいきましたが、新品のModel 604を十分に発注する予算の無かった空軍は、老朽化を補うためModel 601/602のロアレシーバー以外の部分(※)をModel604用のパーツに組み替えることで懸命にライフルの延命を計りました。※ロアレシーバーはシリアルナンバーが入る銃の本体という扱いであるため、パーツ品番は存在せず、単体では発注できない。

その結果、空軍兵士の使うライフルには、ロアレシーバーだけがModel 601で、その他の部分はModel 604から寄せ集めたキメラ状態という例が多々見られるようになりました。[図4]

アメリカ空軍は、こうしてModel 601/602を延命していく事を予め見越して、混乱を避けるために採用時のAR-15という名称を廃し、Model 601, 602, 604を全て"U.S.M16ライフル"として統一したのではないかと推測しています。

▲図4. キメラM16を使用するアメリカ空軍セキュリティーフォース兵士(1990年代)

Model 601のロアレシーバーに、Model604(1983年型)の円筒型ハンドガード等が組み合わされている状態

XM16E1 / M16A1との関係

"M16"と"XM16E1"という名前を見比べてみると、いかにもXM16E1は無印M16の改良版のような印象を受けますが、実はそうではありません。

この二つの銃はどちらも、コルトAR-15第1世代のModel 602を改良した第2世代モデルであり、それぞれフォアードアシスト機構搭載(Model 603)、非搭載(Model 604)というバリエーションでした。

そのためModel 603には"U.S.XM16E1"、Model 604には"U.S.M16"という制式名が1964年に同時に制定されました。[図5]

また同様にAR-15シリーズが1967年に第3世代へとアップグレードすると、Model 603は"U.S.M16A1"、Model 604は"U.S.M16"へと再制定されています。[図6]

▲図5. TM 9-1005-249-14, 26頁 (アメリカ陸軍省 1966年制定)

▲図6. TM 9-1005-249-12, 3頁 (アメリカ陸軍省 1968年制定)

このようにM16 (Model 604)とXM16E1/M16A1 (Model603)は、常に並行して開発されており、その変遷を大まかにまとめると以下の表のようになります。

| Gen | レベル | 概要 | 非フォアードアシスト | フォアードアシスト |

| 1 | 1 | アーマライトAR-15をコルトで生産 | アーマライトAR-15 (Mod 601, 1959) | |

| 2 | 樹脂部品変更 | アーマライトAR-15コルトモデル (Mod 601, 1959) | ||

| 3 | 弾薬の仕様・バレルツイスト変更 | コルトAR-15 (Mod 602, 1963) | ||

| 4 | フォアードアシスト追加検討 | コルトAR-15 / XM16E1 (Mod 602, 1963) | ||

| 2 | 1 | ダストカバー下リブ追加 | M16 (Mod 604, 1964) | XM16E1 (Mod 603, 1964) |

| 2 | 円筒ハンドガード仕様 | XM16E1 (Mod 603, 1964) | ||

| 3 | 改良(Gen3)案 | M16A1 (Mod 603, 1967?) | ||

| 3 | 1 | ボルトキャリアー、レシーバー他改良 | M16 (Mod 604, 1967) | M16A1 (Mod 603, 1967) |

| 2 | ストックを工具収納ドア付きに変更 | M16 (Mod 604, 1971) | M16A1 (Mod 603, 1971) | |

| 3 | 円筒ハンドガード仕様 | M16 (Mod 604, 1983?) | M16A1 (Mod 603, 1983?) | |

| 3 NAVY | 1 | 海軍チャイナレイク・ラボがSEAL向けに海水対策 | Mk4 Mod0 (Mod 603, 1970) | |

| 2 | 海軍SEAL向け改良型 | Mk4 Mod1 (Mod 603, 1981?) |

おまけ: M16改"M16A2"

以前、M16A1のロアレシーバーが再打刻されM16A2として再利用されている例を紹介しましたが、やっぱりあったM16(Model 604)ベースのM16A2。

と言うかこれ、打刻ですらないし。リューターで手書きじゃん・・・。

いっそ"BURST"ではなく"BOOST"と書いて欲しかった。その方がカッコイイ。ブーストモード強そう。

2016年03月07日

オリジナルアイテム企画

また鉄砲の話。

以前作った図解『M16ライフルの系譜』が割と好評だったので、さらに加筆増強して、一番槍オリジナルアイテムとして販売してみようかと考え中。

形態としてはポスターやタペストリーになると思うけど、こんなのも面白いかも。

【完成イメージ】

オモテ:モデル一覧

ウラ:等身大俺の嫁

お好みの名前を付けて、毎晩ベッドで「ディス・イズ・マイ・ライフル・・・」と愛の言葉をささやいたり、劣情を持て余してぶっかけたりと、使い方はあなた次第です。

もしやる気が出たら、カービン版とかスナイパーライフル版も作ってみたいです。

おまけ 『うろ覚えライフル』

Pixivである絵描きさんが、うろ覚えでどれだけ銃のイラストを描けるかやっていたのを見て、僕もやってみました。

7機種描きましたが、M16系はレシーバー部使いまわしなので実質5機種。

元ネタの作者さんは18機種も描かれていました。凄いです。僕は上記以外の銃は、どんな形だったか全然思い出せませんでした。

M14は好きな銃だけど、正解と見比べてみると、これじゃない感が。ルガー・ミニ14みたいになっちゃった。

2016年03月05日

コルトAR-15/M16の分類と刻印

銃器ファンの間では、AR-15という銃は別名M16と呼ばれ、AR-15が民間モデル、M16が軍用モデルと見なされる事が多いようです。

しかし、この認識は部分的には合っていますが、、それだけでは説明として不十分です。

今回は、AR-15およびM16という名称はそれぞれどのように使われていたかを、銃のコーションプレートたるロアレシーバーの刻印で確認してみます。

(画像はもちろん海外フォーラムからの転載。でも米国のマニアだって僕の作った図解を勝手に転載してるんだから、情報共有って事で許してちょんまげ)

関連記事

アーマライトAR-15

アーマライトの製品名。アーマライト製およびコルトによるライセンス生産=Model 601のみ。

米軍での採用を目指して開発され、民間には販売されていない。

▲アーマライトAR-15(画像左)、アーマライトAR-15 コルトモデル / Model 601(画像右)

コルトAR-15シリーズ

正式にアーマライトAR-15の製造権を取得した後のコルトの製品名。1963年採用のModel 602から、1970年代までの製品全て。

▲コルトAR-15 Model 602(画像左)、コルトAR-15 Model 603 / U.S.M16A1ライフル(画像右)

また軍用モデルが改名(下記参照)された後も、民間モデルは引き続き"コルトAR-15"シリーズとして販売される。

▲コルトAR-15 Model SP1 / R6000(画像左)、コルトAR-15A3 タクティカルカービン / AR6721 (画像右)

民間モデルのコルトAR-15シリーズは、軍用モデルの発展に合わせて以下のモデルチェンジが行われている。

コルトAR-15シリーズ: コルトAR-15 Model SP1以降の第2・第3世代モデル。コルトM16A1シリーズに倣ってコルトAR-15A1シリーズと呼ばれる事もあるが、製品名ではない。

コルトAR-15A2シリーズ: コルトM16A2シリーズに準拠する第4世代モデル。

コルトAR-15A3シリーズ: コルトM16A3シリーズに準拠する第5世代モデル。

コルトM16シリーズ

1970年代後半(?)以降のコルト製軍用モデルの製品名。

従来は軍用・民間共に"コルトAR-15"という製品名だったが、1970年代後半に入るとコルトは、知名度の高まった米軍制式名のM16という型番を逆輸入し、自社の軍用モデル製品名を"コルトM16"シリーズへと変更する。

(言い換えれば、それ以前のコルト製軍用モデルは全て"コルトAR-15"であって、1970年代まで"コルトM16"という製品は存在しなかった。)

また米軍では20インチバレルのライフル仕様のみがU.S.M16ライフルであるが、コルトM16シリーズはライフルに限らず、カービンやSMG仕様も"M16A2カービン"等の名称で販売された。

コルトAR-15 Model 604系のフォアードアシスト非搭載モデル→コルトM16シリーズ

コルトAR-15 Model 603系のフォアードアシスト搭載モデル→コルトM16A1シリーズ

U.S.M16A2ライフル以降の第4世代モデル→コルトM16A2シリーズ

U.S.M4カービン以降の第5世代モデル→コルトM16A3シリーズ

これに伴い、米軍納入・輸出向け共に全ての軍用モデルでコルトAR-15刻印が廃止された。

▲AR-15刻印無しのU.S.M16A1ライフル(画像左)、コルトM16A1シリーズ※カービン仕様も同じ刻印(画像右)

また米軍制式採用になっていないコルトM16シリーズも、一部の製品は部隊単位の予算で購入される場合があったため、メーカーの製品名がそのまま米軍での正式な取り扱い名称(制式名ではない)になっている。

RIFLE M16A2 HEAVY BARREL (NSN 1005-LL-MC9-0369 2050)

CARBINE 5.56MM M16A2 MOD 727 (NSN 1005-LL-MC9-2194 2094)

CARBINE 5.56MM M16A2 MOD 733 (NSN 1005-LL-MC9-2195 2094)

RIFLE 5.56MM M16A2 MATCH (NSN 1005-LL-MC9-2745 2050)

U.S.Rifle 5.56mm M16シリーズ

米軍制式名。現在までにM16、XM16E1, M16A1, M16A2, M16A3, M16A4の6つが採用された。

それぞれのモデルで複数の仕様や製造メーカーが存在したり、生産時期による設計変更あり。

▲歴代のU.S.M16シリーズ

軍正式名はメーカーの製品名と無関係であるため、"コルトAR-15"が使われた時代であっても、製造メーカーがコルト以外の場合は商標上の問題から、AR-15の刻印は無い。

▲H&R製U.S.M16A1ライフル(画像左)、GMハイドラマティックディヴィジョン製U.S.M16A1ライフル(画像右)

この他U.S.M16シリーズには以下の試作モデルが含まれる。

M16A1E1: M16PIP(性能向上計画)

M16A1E2: M16PIP(性能向上計画)最終段階, 後のM16A2

M16A2E1: M16A2フラットトップ・アッパーレシーバー搭載検討

M16A2E2: ACR(先進戦闘ライフル)計画コルト案"コルトACR"

M16A2E3: 海軍向けフルオート化検討, 後のM16A3

M16A2E4: M16A2フラットトップ・アッパーレシーバー搭載検討, 後のM16A4

まとめ

AR-15とは、

・アーマライトの製品名 (アーマライトAR-15およびアーマライトAR-15コルトモデル Model 601のみ)

・米軍での取り扱い名称 (アーマライトAR-15コルトモデル Model 601およびコルトAR-15 Model 602のみ)

・コルト軍用モデルの製品名 (コルトAR-15 Model 602~1970年代まで)

・コルト民間モデルの製品名 (コルトAR-15 Model SP1以降全て)

・各社のAR-15系銃器の総称

M16とは、

・コルトAR-15 Model 604の米軍制式名 (U.S. Rifle 5.56mm M16)

・AR-15系ライフルの米軍制式名 (U.S. Rifle 5.56mm M16, XM16E1, M16A1, M16A2, M16A3, M16A4)

・コルト軍用モデルの製品名 (1970年代以降)

おまけ

ちなみに、米軍制式名とコルトの製品名は全く関係ないと書きましたが、そのせいで特にややこしい事になってるのがM16A3です。

M16A3という名称には二つの意味があり、一つはU.S.M16A2のフルオート版として知られる、1990年代に米海軍によって開発された"U.S.M16A3ライフル"で、コルトM16A2シリーズに属していました。

そしてもう一つが、1994年に制式化されたM4カービンに始まる、軍用フラットトップレシーバー仕様の"コルトM16A3"シリーズを指します。

さらにその後、コルトM16A3シリーズのU.S.M16A4の配備が進んだ事で、米海軍は2008年に、U.S.M16A4のフルオート版に再び"U.S.M16A3ライフル"の制式名を付けてしまいました。(NSNは前モデルと別)

その為、1990年代には"コルトM16A2"シリーズだったU.S.M16A3が、現在では"コルトM16A3"シリーズになっています。

書いてて自分でも混乱します。どうせなら新型はU.S.M16A5とかにしてよ。紛らわしい。

▲コルトM16A2シリーズの旧U.S.M16A3ライフル (NSN 1005-01-367-5112)

▲コルトM16A3シリーズの現U.S.M16A3ライフル (NSN 1005-01-357-5112)

2015年11月11日

訂正、そして深まる謎

過去記事『ベトナム戦争期のAR-15』で、僕はXM16E1について以下のように書きました。

【2015年6月19日訂正版】“まず、XM16E1に(マガジンキャッチの)ガード付きロアレシーバーが使われた可能性というのは、100%ありえません。※ロアレシーバーは単なる構成部品ではなくシリアルナンバーが入る銃本体という扱いであり、本体がM16A1用のガード付きロアレシーバーである以上、XM16E1にはなり得ません。”

しかし、この認識を覆さざるを得ない資料というか現物が出てきました。

ロアレシーバーのマガジンキャッチガードは1967年に制式採用されたM16A1から付くはずのものなのに、掲載されているこの個体のロアレシーバーにははっきりと『XM16E1』と刻印されています。

(※フラッシュハイダーやストックは70年代以降のM16A1の物が付いているので、銃全体がオリジナル(メーカー出荷状態)という訳ではないと思います。)

過去記事でも書いたように、ロアレシーバーは単なる部品ではなく、シリアルナンバーが入る銃の本体部です。(そのため米軍において、ロアレシーバーには交換用の部品番号(FSN / NSN)が存在しません。)

なのでフラッシュハイダー等のあとでいくらでも交換できる部品とは違い、ロアレシーバーに関してだけは製造時の刻印が決定的な証拠になります。

無理矢理疑えば、コルトの工場で間違った名称が刻印された可能性が100%無いとも言い切れませんが、政府に納入する兵器でそんなミスが起こるとは考えづらいので、この線は多分無いでしょう。

なのでこのロアレシーバーは、まぎれもなくXM16E1として生産されたものと言えます。

シカゴレジメンタルスさんの商品HPにも、以下のように記載されていますね。

“本品のマガジン・ハウジング右前方にはM16A1になる際に改良されたリブが付いています。 通常のXM16E1にはこのリブが付いておらず、マガジン・キャッチのボタンが不注意に押されてマガジンが落脱することがありました。 XM16E1の刻印が同じマガジン・ハウジング(左側面)に打たれているので、このようなモデルも存在した証拠とも言える希少品です。 ”

こんなものが存在したなんて、本当にびっくらこきました。

僕は今まで、それなりにコルトや米軍の資料を集めてきたつもりだったので、自信を持って「100%ありえません。」と断言してしまいましたが・・・ありえちゃいました。ゴメンチャイ

まぁ現状で確認できているのはこの個体のみなので、これは多分生産ラインがM16A1に移行する1967年ごろに発生したレア中のレアケースなんだと思いますが・・・

そういう他の資料で裏取れない、でも実在するって、困るんだよなぁ。知ってしまった以上、無視する訳にもいかないし。

またひとつ、大きな謎が増えてしまったでござる。

この件に直接関係あるかどうかは分かりませんが、1967年にM16A1が制式化されたに際は、その仕様変更についていろいろ混乱があったようです。

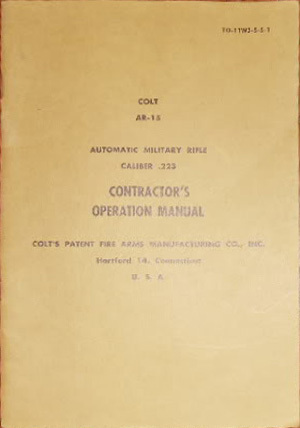

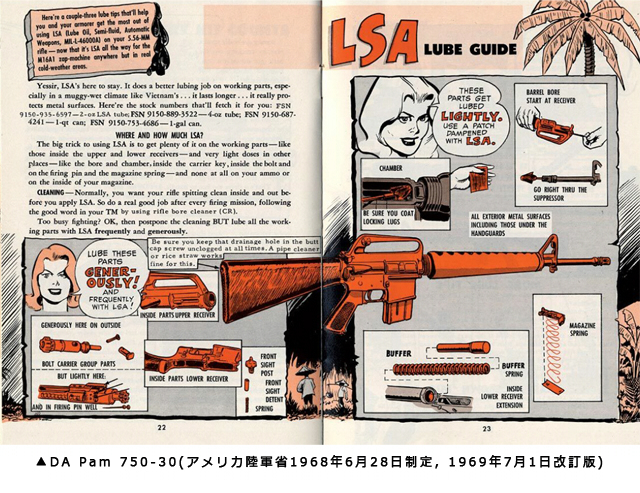

分かり易い例が、あの有名なM16A1の現場配布用パンフレット(正式なマニュアルではない)の1967年オリジナル版に載っているイラスト

イラストなので全ての仕様を鵜呑みにする訳にはいきませんが、少なくとも1967年の時点では、M16A1には同様の円筒ハンドガードが搭載される事になってます。

この円筒ハンドガードはXM16E1の改良を目的として開発が進められ、1966年にはスプリングフィールド造兵廠にて試験が行われていました。

おそらくその時点で改良型XM16E1(M16A1)には円筒ハンドガードを使う方向で話が進んでいたので、上記のパンフレットもそれに沿ってイラストを起したのではないかと推測しています。

しかしテストの結果、この円筒ハンドガードは連続射撃時の耐熱性に難があると判断され、結局M16A1の仕様に組み入れられることはありませんでした。

(ただしショートバレルモデルの円筒ハンドガードはXM177 / XM177E1に採用された)

そしてパンフレットのイラストも、陸軍省発行の改訂版では修正されています。

(修正されたのはハンドガードだけ。ロアレシーバーはXM16E1の形状のまま載っている)

おまけ

過去にもチョロっと載せたけど、ロアレシーバーつながりで面白い画像

ベトナム戦争期にGMハイドラ・マチック・ディビジョンで生産されたM16A1のロアレシーバーが、刻印打ち直されて無理矢理M16A2に使われてるの図

1959年開発のアーマライトAR-15/コルトModel 01のロアレシーバーが、アメリカ空軍でいつまでも使いまわされてるの図

(空軍では部品ごちゃ混ぜは普通なので、本来M16ではないAR-15のロアレシーバーがベースだったとしても"M16"として扱われる)

2015年09月06日

AF1965レシーバーについて

以前から写真でその存在は把握していたものの、その正体がいまいち分からなかったコルトAR-15シリーズのレシーバーがあります。それが俗に『605レシーバー』と呼ばれる、ボルト・フォアードアシスト機構は無いんだけど、フォアードアシストっぽい出っ張りは付いているという謎のアッパーレシーバー。

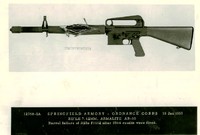

▲コルト社のカタログ"5.56mm MILITARY WEAPONS SYSTEMS (1965年)"に掲載された(とされている)コルトCAR-15カービン / Model 605B

ソースとなったこの写真でModel 605に搭載されていた事から、マニア間で"605レシーバー"と呼ばれるようになった。

このレシーバーについては、AR-15の本家アメリカの研究者の間でも情報が錯綜しているようです。長年AR-15研究のバイブルとされ、最も信頼を得ている二次資料『The Black Rifle』ですら、このレシーバーについては単に"XM16E1のキャストを切断したような形状に見える (P.171)"と述べるのみで、詳細については触れられていません。その為今日まで各々のマニアがネット上で持論・推論を述べ、それを基にまた推論が繰り返されるという、かなりファジーな存在に留まっていたのが、この605レシーバーでした。

ただし、そこはアメリカ。論議を巻き起こした分有名になってしまった605レシーバーはマニア垂涎の品となり、レトロAR-15の復刻パーツを手がけるNDS社(NoDak Spud LLC)より復刻版605レシーバーが絶賛発売中です。よく海外のフォーラムに載っているコレクター所有のCAR-15カービンと称される銃は、ほぼ100%このNDS社製品で再現されたレプリカですね。元々コルト製CAR-15シリーズは生産数が少なく、現存するものの多くは博物館に収蔵されているので、オリジナルを入手するのはまず不可能なようです。

またベトナム戦争時代に大量に生産されたXM16E1やM16A1ですら現在は物凄いプレミア価格が付いており、かつフルオートの軍用銃自体がそう簡単に所有できる物ではないので、コレクター所有の軍用AR-15シリーズを見る時は、まずレプリカである可能性を疑って見るようにしています。(中にはとんでもないお宝持ってる大金持ちのコレクターも居ますが)

もう3年も前の記事ですが、おそらく日本では知られていない情報なので、ここに要約を記します。

我々WeponsManはこのレシーバーに関してある重要な手掛かりを持っているので、仮定や推測などではなく、一次史料に基づいた情報を皆さんにお届けします。それはREPORT OF THE M16 RIFLE REVIEW PANEL (ADA953121 アメリカ陸軍省, 1968年6月1日)の付録11に記載されている情報です。

P. 11-9 1965年1月25日コルト社はアメリカ政府との契約(CONTRACT 508)に基づき、空軍向けM16 (Model 604)の生産スケジュールに間に合わせる為、すでに製造済みのXM16E1 (Model 603)アッパーレシーバーのアルミキャスト(切削工程前の鋳塊)62,278丁分にボルト・フォアードアシスト部分を削り落とす加工を行いM16用に転用したいと申請する。

P. 11-9 1965年2月5日XM16E1用キャストを加工してM16に使用する旨を再度申請する。加えてその費用は政府に請求しないと通達。この申請は1965年2月17日に承認された。

P. 11-11 1965年3月25日M16ライフルの4月納入分に間に合わせる為、再度XM16E1用キャストの加工を申請、4月1日に承認される。

P. 11-28"1965年1月から3月にかけて、M16用アッパーレシーバーを鋳造するコルトの下請け業者では、納入スケジュールの遅れが出ていた。アメリカ空軍への納期を満たすために、コルトはXM16E1用アッパーレシーバーのキャストからボルト・フォアードアシスト機構部分を削り取りM16用に転用する許可を得た。"

【Hognose氏の解説】このように所謂605レシ-バーは元々アメリカ空軍のM16 (Colt Model 604)に使用される物だった。1月25日の申請にある62,278丁という数字は加工するXM16E1レシーバーの上限を示しており、実際に加工が行われたのは1965年2月および4月納入分程度だったと思われる。AR-15フリークの間では、アメリカ空軍は陸軍のXM16E1のようなボルト・フォアードアシスト付きM16ライフルを頑なに拒否した事は常識となっているが、実はそれを明文化した公的な書類は発見されていない。今回紹介したこの文書は、既に製造済みのXM16E1キャストを加工してでもボルト・フォアードアシスト無しのM16を納入しなくてはならなかったコルト社とアメリカ空軍の関係を示しており、上記の定説を裏付ける重要な証拠と言えるだろう。

【参考】

▲切削加工前のキャストの状態のアッパーレシーバー

(画像はNDS社NDS-603。外観はXM16E1と同一)

う~ん、納得。これで長年の論争に決着がつきましたね。つまり例のCAR-15カービン(Model 605B)は、たまたま工場に余ってたレシーバーを組んだだけの、偶然の産物だったようです。

実は他のモデルでもコルトのラボやカタログの写真は、宣伝・プレゼンの為にいち早く印刷物にする必要があるため、試作段階や旧式の部品が入り混じった物を使ってしまう場合が多々あります。そのためカタログに載っている写真と、実際に量産されるモデルとはでは細部が異なる事はままある現象です。ゲームの宣伝によくある、『※画像は開発中のものです』と同じです(笑)

しかしこのレシーバーを"605"と呼ぶのが不適当と分かった以上、何か他の名前で呼ばなきゃね。年号とって"M16 Type1965"とか?あ、"AF1965"なんてどうだろう?なんかカッコイイじゃん。という訳で、当ブログではこのレシーバーを"AF1965"と勝手に命名する事にしました。流行るといいなぁ

2015年06月07日

はじめてのピストル

バンコク近郊のワニ園に行きました。

午後のロードショーに出てくるような巨大ワニがうじゃうじゃいました。

ワニ園の中にシューティングレンジがあったので、銃をレンタルして射ってきました。

M1911A1と38SPのリボルバーが選べたので1911を選択。

スライドの摩耗防止の為か、スライドストップはオミットされてました。

料金は、45ACPのワッドカッター10発とセットで360バーツ。

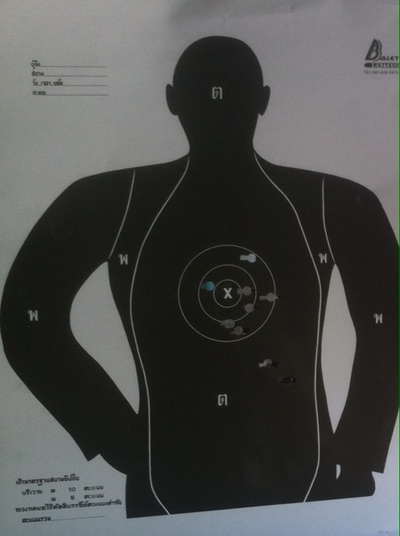

ターゲットはだいたい10m先のマンターゲット

初めての実銃にワクワク

バコーン! バコーン!

結果はこんな感じ

1発大きく外してしまった。

確かに実銃はリコイルと音が激しいけど、それ以外の部分はエアガン射ってるのとあまり変わらない印象でした。

午後のロードショーに出てくるような巨大ワニがうじゃうじゃいました。

ワニ園の中にシューティングレンジがあったので、銃をレンタルして射ってきました。

M1911A1と38SPのリボルバーが選べたので1911を選択。

スライドの摩耗防止の為か、スライドストップはオミットされてました。

料金は、45ACPのワッドカッター10発とセットで360バーツ。

ターゲットはだいたい10m先のマンターゲット

初めての実銃にワクワク

バコーン! バコーン!

結果はこんな感じ

1発大きく外してしまった。

確かに実銃はリコイルと音が激しいけど、それ以外の部分はエアガン射ってるのとあまり変わらない印象でした。

2015年01月07日

Gen1~Gen3期のM16ライフル

以前も書きましたが、コルトAR-15を語る上でお馴染みの"Model 〇〇〇"というコルト社における軍用モデルナンバーは、あくまでメーカー側の品番であり、米軍におけるモデル分類とはあまり対応していません。

(ただし、Model 606, 653, 723, 725など制式採用以外で米軍が購入・テストした物は、モデルナンバーがそのまま米軍での取り扱い名になっていますが)

また、同じモデルナンバーや米軍制式名でも、生産時期によって銃の仕様がかなり異なるため、特にGen1(第1世代)~Gen3のM16ライフル(コルトModel 01からModel 604)あたりはかなりややこしいです。

Model 603にいたっては、実戦配備されたもので5種類、テストモデルを含めると8種類もありますし。

なので今回は、各モデルの固有名とて軍制式名+採用年を使って、Model 01からModel 604の各仕様を見直していきたいと思います。

なお日本では米国のAR-15研究者が用いる"世代(Gen)"という概念については意外と認知度が低いので、以下にコルト製AR-15軍用モデルの大まかな世代分けを記しておきます。

Gen1: 1959年開発のアーマライトAR-15およびコルトによる最初期の改良型

Gen2: 1964年採用のM16 / XM16E1およびその派生。ロアレシーバーにダストカバーを浮かすリブあり

Gen3: 1967年採用のM16 / M16A1およびその派生。ボルトキャリアーにカーボン対策、マガジンキャッチボタン周りにガード追加

Gen4: 1983年採用のM16A2およびその派生。5.56mmNATO弾対応、リアサイト他多数改良

Gen5: 1994年採用のM4カービン以降のモデル。M1903ピカティニーレイル・フラットトップレシーバー仕様

なお、この記事では上記の各世代数に加えて、僕の独断でその世代内での仕様レベルにも登場順に数字をふっています。

仕様レベルはモデルナンバーが異なっても各モデル共通で並行して発展していく、世代(Gen)をより細分化した概念です。※僕が発案した分類法なので、他人に言っても通じません(笑)

例) Gen3-2 : 第3世代の中で2番目に制作された仕様レベルという意味。Model 603でも604でも、仕様レベルは並行して発展していきます。

| Gen | レベル | 概要 | 非フォアードアシスト | フォアードアシスト |

| 1 | 1 | アーマライトAR-15をコルトで生産 | アーマライトAR-15 (Mod 601, 1959) | |

| 2 | 樹脂部品変更 | アーマライトAR-15コルトモデル (Mod 601, 1959) | ||

| 3 | 弾薬の仕様・バレルツイスト変更 | コルトAR-15 (Mod 602, 1963) | ||

| 4 | フォアードアシスト追加検討 | コルトAR-15 (Mod 602, 1963) | ||

| 2 | 1 | ダストカバー下リブ追加 | M16 (Mod 604, 1964) | XM16E1 (Mod 603, 1964) |

| 2 | 円筒ハンドガード仕様案 | XM16E1 (Mod 603, 1964) | ||

| 3 | 改良(Gen3)案 | (Mod 603, 1967?) | ||

| 3 | 1 | ボルトキャリアー、レシーバー他改良 | M16 (Mod 604, 1967) | M16A1 (Mod 603, 1967) |

| 2 | ストックを工具収納ドア付きに変更 | M16 (Mod 604, 1971) | M16A1 (Mod 603, 1971) | |

| 3 | 円筒ハンドガード仕様案 | M16 (Mod 604, 1983?) | M16A1 (Mod 603, 1983?) | |

| 3 NAVY | 1 | 海軍チャイナレイク・ラボがSEAL向けに海水対策 | Mk4 Mod0 (Mod 603, 1970) | |

| 2 | 海軍SEAL向け改良型 | Mk4 Mod1 (Mod 603, 1981?) |

Gen4以降については過去記事『M16ライフルの系譜』参照

続きを読む2014年09月14日

つぶやきまとめ

来年春は終戦40周年なので、75年4月設定で『スンロクの戦い』ごっこやりたいなぁ。無理だよなぁ…

いや、撮影会だけでもやりたい。マジで。

スンロクじゃなくても、サイゴン橋(新港橋)の候補は幾つかある。

サイゴン橋の高欄(手すり)は見覚えある形だったので日本の業者が作ったのかなと思ってたけど、

実際の施工業者はアメリカの軍需系ゼネコン"Johnson, Drake & Piper, Inc."でした。

でも、見た目似たような高欄は全国に無数に存在してる。今関東中の橋をストリートビューで確認して、候補地を捜索中。

続きを読むPosted by 森泉大河 at

14:22

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│銃器│1954-1975│2010年代・現在│SOG/特殊作戦│モン族│NSA/国家安全保障局

2014年09月02日

2014年06月15日

2014年05月07日

M16ライフルの系譜

世界中に多くのファンを持ち、僕自身愛してやまないアメリカ軍のM16ライフルの進化の過程を図にしました。

ただ、SMGやカービンその他試作モデル、刻印やメーカー違いを含めると膨大な数になってしまうので、今回は米軍が取り扱い名称を定めたライフルモデルの外見上の大まかな変遷のみをまとめました。

続きを読む

続きを読む2014年04月08日

スプリングフィールドに於けるAR-10のテスト記録

『スプリングフィールド造兵廠(Springfield Armory)』と言えば、1777年の創設以来幾多の名銃と流血惨事の歴史を生み出した、銃器大国アメリカを象徴する国営造兵廠として有名だと思います。

しかし時代は移り変わり、アメリカ政府はコルトなど民間企業に軍制式銃の生産を委託するようになったことから、スプリングフィールド造兵廠は1968年にその役目を終えました。

スプリングフィールド造兵廠は閉鎖後、国立公園局が管理する『スプリングフィールド造兵廠国定史跡(Springfield Armory National Historic Site)』に指定され、現在もスプリングフィールド博物館などアメリカの銃器の歴史に関する資料が大量に保管されています。

まさにここは、独立戦争から開拓時代、南北戦争、そして20世紀に起きた2度の世界大戦まで、アメリカという国の歴史を物語る史跡といえます。

ガンマニアとしては、一生に一度は行ってみたい銃器の聖地ですね。

でも、マサチューセッツまで博物館を見学しに行くお金は無い。飛行機代だけでいくらするか・・・。

しか~し、やっぱりそこはIT発祥の国アメリカの政府機関。

お家に居ながら、スプリングフィールド造兵廠国定史跡の公式サイトで、収蔵資料の検索、一部閲覧が出来ちゃうんです!

検索していくと、スプリングフィールド造兵廠"調査・技術部門(the Research and Engineering Division)"が記録した資料が大量に見つかりました。

想像もしていなかった素晴らしい内容で、もう体中の穴からヨダレやら何やらがダラダラ。

それらの中から、僕の好きなAR-15シリーズの元祖であるアーマライトAR-10に関する資料をご紹介します。

アーマライトAR-10 (AR-10Bプロトタイプ) (1956-1957年)

ご存知ユージン・ストーナーが設計したAR-15系統の始祖。みんな大好きM4カービンのご先祖様です。

AR-10はそもそも1953年に当時の米軍の制式ライフル弾.30-06口径として開発がスタートします。

後に米軍が新型30口径カートリッジT65(7.62mm×51)を使う方向になったのに合わせ、T65弾に対応した『AR-10Aプロトタイプ』が1955年に完成。

このAR-10Aは米軍での採用に向けて、同年よりフォート・ベニング陸軍歩兵学校で各種試験が開始されます。

そして翌年の1956年には、改良型の『AR-10Bプロトタイプ』に対する本格的な技術試験がスプリングフィールド造兵廠にて実施されました。

以下は、その1956年12月から1957年1月にかけて行われたアーマライトAR-10(AR-10B)に対する試験を記録した貴重な写真です。

1956年12月4日

この日は最初に外観と部品構成を記録したようです。

これらのスプリングフィールドによる一連のテストにおいて、当初AR-10は概ね好評だったようですが、1月15日のバレル破裂は大きな痛手となりました。

アーマライト側もヤバいと思ったらしく、2週間後にはスチール製のバレルを持ち込んで汚名返上を図ろうとした様子が見て取れますね。

しかし何よりも安全性・信頼性が重視される軍用銃トライアルでこのようなトラブルは非常に悪印象を与えてしまい、その奇抜なスタイルとも相まってAR-10はトライアルから脱落。

結局、T65弾を使う米軍の新型制式ライフルは、従来のM1ライフルをフルオート化しただけの非常に保守的なスタイルを持つT44(M14ライフル)に落ち着きました。

後のAR-15の時と違って、この1956年の試験では軍からの妨害があったという話も聞きませんし、トラブルの原因は単純にアーマライト側のアルミニウム合金に対する過信にあったようです。

こうしてAR-10は米軍に採用されることはありませんでしたが、このテストの際に施された改良はAR-10の信頼性を大きく向上させ、後に

オランダのアーティラリエ・インリッチンゲン社で委託生産されたAR-10はポルトガルやアフリカ、中南米諸国で使用され、高い評価を得ています。

そして開発から60年近く経った今日でもその末裔が第一線で活躍している事を考えると、AR-10の登場がアサルトライフルというジャンルに与えた影響は計り知れないですね。

2014年04月04日

XM177E2とM203

先日マルイのXM177E2のマガジンをアルマイト処理風に塗装しましたが、その時押入れ漁ってたら、だいぶ前にジャンクとして買ったM203グレネードランチャーが出てきました。

当初はこのランチャーの中にバンバン鉄砲(駄菓子屋で売ってるキャップ火薬のリボルバー)を仕込もうとして買ったのですが、現物見て諦めました。

何故ってこれ、トイテック製のガスガンだから、スライドバレル(ランチャーのハンドガード)が動かないんですね・・・(よく分からないでヤフオクで買ってしまった)

僕は実銃や今時のガスランチャーみたいにスライドバレルをオープンして、キャップ火薬を埋め込んだ40mmケースもしくはバンバン鉄砲のシリンダーをローディングできるようにしたかったので、この計画には使えないものでした。

しかし、ちょうど今回ベトベトの準備をしている時にこのランチャーを発掘したため、やっぱりコマンド(XM177E2)に付けたい衝動が。

だって今回やる『黒龍』って70年代に活動しただけあって、やたらM203の支給率高いんですもん。多分撤退した米軍の分が全部回って来たんだと思います。

なので、(電動ガンすら可動させる気が薄いので)この際ハリボテでいいからカッコつけに銃に取り付けてみました。

続きを読む2014年03月31日

NKT黒龍に向けて XM177E2

2014年03月28日

マニュアルに見る米軍の銃器

『アメリカ陸軍の狙撃銃』の記事で紹介しましたが、今は良い時代になったもので、入手困難な古い米軍のマニュアルも、ちょっとネットで検索すればPDFで簡単にダウンロードできちゃいます。

(今までに存在したマニュアルの数を考えると、ネットに上がってるのはほんの一部でしかないけど)

面白いのでバンバン落としてると、「こんなのまであったのか!」と驚かされる銃がいろいろありました。

これらは軍の制式モデルナンバー(M~など)は命名されず、民間の商品名がそのまま軍での正式名称になってる物も多いです。

また、戦場で使う銃ではないのでお目にかかる機会も滅多に無いですが、それでもこうして陸軍省がマニュアルを作成し、連邦備品番号(FSNおよびNSN)が制定されている、れっきとした米軍の銃器だったんですね。

なお、この記事ではTM (Technical Manual, 技術・取扱説明書)を指して『マニュアル』と読んでいます。

実際にはそれ以外のFM (Field Manual, 運用規定)や各種内規からも銃の情報が読み取れるので、興味のある方は検索してみてください。

【連邦備品番号とは?】

FSN (Federal Stock Number): 1957~1974年に使用。それまで各部署が独自に決めていた備品番号を連邦政府として初めて統一化(Federal Catalog)。

NSN (National Stock Number): 1974年~現在。国番号を追加しNATO備品番号(NATO Stock Number)と共通化。FSNの番号はそのまま引き継がれている。

なお、NSNはアメリカ国防総省の内局、国防兵站局(DLA)情報サービス部門の公式サイトで検索できちゃいます!

続きを読む2014年03月15日

アメリカ陸軍の狙撃銃

今回は60~80年代のアメリカ陸軍の狙撃銃の歴史をまとめてみました。

画像は主に米軍のマニュアルに載ってたものです。

.22口径 M12ライフル/レミントン モデル40X

「レミントン・モデル700をアメリカ海兵隊が採用したのが"M40"である」という簡単(不十分)な解釈がされる事が多いレミントンの軍用狙撃銃。実際には1959年にレミントンがモデル700をベースに競技用ターゲットライフルとして開発した(民生品の)銃が"モデル40X"シリーズで、そのモデル40Xの7.62mmNATO弾仕様を海兵隊が1966年に制式化した時の名称がM40ライフルとなります。(モデル40という民間の製品名をそのまま軍制式型番とした)※情報源が不確かだったので訂正

さて、そのモデル40Xですが、1959年に登場した時点でまずアメリカ陸軍・空軍に採用されました。採用されたのは口径.22LR仕様の"モデル40X-S1(ナショナルマッチ)"で、この銃には(ウィンチェスター・モデル52と共に)"M12ライフル"という制式名が付けられました。さらに後年には改良型の"モデル40X-H1(マッチグレード)"が採用されます。(ただし40X-H1にはM12ライフルという名称は付いていません) これらのライフルの口径は殺傷力の低い.22LR仕様のみで、射撃訓練および軍の射撃競技強化選手などが使用する競技専用銃でした。意外なことに、陸軍では軍用狙撃銃として必須の.30口径のレミントン製ライフルは長らく採用されませんでした。

レミントン・モデル40X-S1(ナショナルマッチ) / M12ライフル

レミントン・モデル40X-H1(マッチグレード)

2014年01月06日

ベトナム戦争期のAR-15

※2015年1月7日追記

『Gen1~Gen3期のM16ライフル』にこの生地の補足・訂正をのせました。

1955年に原型のアーマライトAR-10が登場して以来、AR-15の血統は60年近く経った現在でも世界最先端のライフルとして広く認められているという事実は、もはや説明する必要も無いでしょう。

しかしAR-15って銃は人気があるだけに、かえって不正確な情報が溢れていて、どれが真実か見極めるのは難しいかもしれません。

中でも僕が残念に感じているのが、1963年11月にアメリカ陸軍の新型小銃試験モデルとして誕生した"XM16E1"です。

2013年11月03日

ガンマニアに100の質問

100Q どっとねっとというサイトで、『ガンマニアに100の質問』というのを見つけたのでやってみます。

物心付いた時からオモチャの鉄砲で遊んでて、小三くらいでマルイのエアコキ(旧ベレッタ92F)買ったのが決定打でしたかね。

しかも叔父さんが実銃で狩猟や射撃やってるんで、使用済みのショットシェルや30-06カートリッジがもらえて、宝物にしてました。

中学入ってからは、ブラックホールやV-MATに出かけて迷彩服とか装備を買うようになり、高校1年でサバゲ始めました。

そこでベトナム戦争イベントと出会って、以来ナム戦街道一直線って感じですね。

また、AR-15の歴史に興味が沸き、ホームページを立ち上げたのもこの頃でした。

それからは10年間、あまり趣向は変わってない気がします。

続きを読む2013年10月22日

M16ライフル用サイレンサー開発小史

ベトナム戦争が激化していく中で、特殊作戦に関与する人間はその当初からサイレンサー/サウンドサプレッサーを搭載したM16ライフルの必要性を感じていた。サイレンサーは周囲の敵に発砲を悟られないだけでなく、相手が撃たれている事に気づいた場合でも、射手の位置が特定できないという利点がある。発砲音が聞こえない場合、人間の脳は体に感じる弾丸の衝撃波の方向を、つまり弾丸の進行方向に対し直交する方向をその弾丸が発射された方向だと解釈してしまう。さらに着弾の衝撃音も加わるので、敵兵は実際の射手の方向より90~180度離れた方向に注意を向けてしまう。これは待ち伏せ作戦や、少ない戦力で大部隊に対処しなければならない時に非常に効果的であった。

HEL M2

アメリカ陸軍HEL(人体工学研究所)は、1960年代初頭から多種におよぶM16用サイレンサーを開発し改良を進めた。最初に開発された"HEL 5.56mm サプレッサー M2"はM16用の実験型サプレッサーであり、全長は14インチ(約35.6cm)。マズル部分を中心に、バレルを覆うように前後にチャンバー(減圧室)が伸び、マズル前方に24個のバッフル(燃焼ガス減圧用の仕切り)を備えている。取り付ける際はライフルのフラッシュサプレッサーを取り外してからバレルをM2サプレッサーに挿入し、マズルのネジ部に固定する。(※2017年2月4日訂正)さらに緩み防止のためチャンバー後部のボルトでバレルにも固定する。(銃側のバレルを変える必要はない)

HEL M4

1966年5月、在ベトナムアメリカ陸軍(USARV)は、M16用サイレンサーの必要性が非常に高まっているとして国防総省へ装備調達の非常要請(ENSURE #77)を行った。これを受けてHELは新たにM2のバリエーションの設計、テストを行った。

HELは小型化のためM2の内部構造を変更し、全長を5cmも短縮した12インチ(約30.5cm)に収めた。バッフルの数も24個から11個に削減されている。このバッフルは、マズル先端の2枚がバック・プレッシャー(燃焼ガスのライフル側チャンバー内への逆圧)を減少するために大きな開口部を有しており、それに続いて減圧用のバッフルが9個並んでいる。この新型サイレンサーHEL M4ノイズ・サプレッサーは十分に発砲音を低減する事ができ、敵に弾道を悟られる事も無く、射手の戦術的優位性と生存性を大きく向上させた。取り付けはM2と同様、ライフルのバレルをサイレンサーに挿入し、マズルのネジおよびチャンバー後部の複数のボルトで固定するものであった。

このM4サプレッサーの減音性能は非常に高く、発砲音を35~36dB減音した(マズルから前方3.8m、横0.6mの距離で測定)。周囲の植物・地形が理想的な条件の場合、50ヤード(約45メートル)以上の距離ではM16ライフルからの発砲音は完全に確認できなくなり、まるで短銃身の22口径ライフルのような弾丸の飛翔音だけが残るという。

USARVは1,080本のHEL M4ノイズサプレッサーに対し調達資格を与え、1967年12月までに最初の120本のサイレンサーが生産されたが、更なる生産はUSARVによる実地試験の間保留された。そして20本のサイレンサーがテストの為USARVに送られ、1968年3月から4月にかけて、USAIB(アメリカ陸軍歩兵委員会)がテストを実施した。このUSAIBのテストによって、M4ノイズサプレッサーの3つの問題点が明らかとなる。

(1) 逆流した燃焼ガスがチャージングハンドル周辺から噴き出し、射手の目を痛める場合がある。

(2) ライフルから排出される薬莢が異常に飛び跳ねて左利きの射手の顔面に当たる場合がある。

(3) フルオート射撃をした際、ライフルが不調を起こす割合が通常時に比べて非常に高い。

またHELアバディーン実験場での初期開発段階においても、M4ノイズサプレッサーがM16ライフルに数々の問題を引き起こす事が確認されていた。

(1) 燃焼ガスのバック・プレッシャー(逆圧)の増加

(2) 発射サイクルの増大、

(3) ボルト後退速度の増加

(4) 排出ガスの射手顔面への噴射

中でも最も問題となったのがバック・プレッシャーの増加であり、ボルト内のボルトキャリーキーを破断させるなど、他の弊害にも繋がった。そこでHELは、ガス圧開放孔(ガスプレッシャーリリーフポート)を追加した新型ボルトキャリアーを開発した。銃本体のボルトキャリアーをこれに交換する事によりボルト後退速度と発射サイクルの問題は解決され、セレクターのセミオート・フルオートに関係なく、銃を安定して作動させることに成功した。

ただし、この対策の唯一の欠点は、ボルトキャリアーがサイレンサー専用の構造となるため、サイレンサーを外した状態ではガス圧が低下しすぎてセミオート射撃すら不可能となる事であった。これは一度ボルトキャリアーを交換してしまうと、サイレンサーは銃の作動に不可欠な部位と化して故障時や不必要な場合もサイレンサーを取り外す事ができなくなる事を意味しており、これは特殊作戦の従事者にとって、とても理想的な条件と言えるものではなかった。

また、ボルトキャリアーが変更されても相変わらずチャ-ジングハンドル周辺から噴出した高温の燃焼ガスが射手の顔面に当たるケースが有った為、HELはM16A1のチャージングハンドルに特殊なガス・ディフレクター(変向器)を追加した。しかし、このディフレクターの効果は薄かった。

USAIBは最終的に、HEL M4ノイズサプレッサーに対し「戦力として足りうる機器」との結論を下したが、現状では実戦で完璧に機能するものではないとして、これらの問題点を修正するようHELに要請した。アメリカ陸軍LRRP、特殊部隊、海軍SEALは1968年夏ごろからHEL M4ノイズサプレッサーの使用を開始したが、更なる改良型の配備が待たれた。

同時に、"ENSURE #77"に対応するサイレンサーの開発は陸軍HELの他、陸軍フランクフォード造兵廠(※2017年2月4日訂正)と民間企業のシオニクス(SIONICS)社でも行われていた。1968年5月、ジョージア州フォート・ベニング基地で行われたUSAIBによる性能評価テスト(MPT)に、HEL・シオニクス・FAの三者は計7種のサプレッサーを提出した。

フランクフォード造兵廠 モデルFA XM

アメリカ陸軍フランクフォード造兵廠(Frankford Arsenal)はMPTに、モデルFA XMおよびFA CMの二種のサイレンサーを提出した。FAのサイレンサーは直径1.25インチ、バッフル構造よりも多孔式アルミニウムを多用した構造であった。外観は他のサイレンサーと異なり、マズル先端のネジ部にそのまま取り付けられるようになっており、バレルを覆うチャンバー(減圧室)は持っていない。減音性能は32~36db減とHEL M4に匹敵する高性能であったが、信頼性にいくつかの問題を抱えており採用には至らなかった。

シオニクス 5.56mmサプレッサー

シオニクス社は元OSS工作員ミッチェル・ワーベルが創設した兵器開発企業である。後にミリタリー・アーマメント社(MAC)を子会社とし、各種サイレンサーやサブマシンガン(MAC-10シリーズ)を主力商品とした。

シオニクス製サイレンサーには、HELのようなバッフル機構ではなく、シオニクス社長ミッチェル・ワーベルが開発したスパイラル・ディフューザー機構が搭載されたが、これは特許上の問題からであった。スパイラル・ディフューザーは一枚の金属板をらせん状にした物で、バッフルと同様にチャンバー内を細かく区切り、発砲音の原因となる高温高圧の燃焼ガスを減圧する役割がある。

シオニクスの最初期のモデルは、HELのようにバレルを覆うようにマズルの前後にチャンバーが伸びるのではなく、サイレンサー後端にネジが切ってあり、そこにマズルをねじ込む方式であった。

シオニクス MAW-556

その後シオニクス製サイレンサーは改良が進み、USAIBの装備評価テスト(MPT)にはMAW-556シリーズ(A1、A2、A3)の3本が提出された。このMAWサイレンサーは外観がHEL M2に酷似しており、減音性能は概ね10~11dB減であった。

MPTにおいて、MAWサプレッサーにはいくつかの問題点が指摘された。当時シオニクスは他のメーカーに先駆けて新素材の使用を進めており、 MAWシリーズの内部にも樹脂製のブッシュが用いられていた。しかしこのブッシュはフルオート射撃テストの際に熱で溶けてしまうことが明らかとなった。これを受けてシオニクスは耐熱テフロン加工したブッシュを再設計してMPTに提出したが、それでも温度が約540℃に達すると溶解してしまった。そしてブッシュは最終的にネーバル黄銅で製作されることとなった。

もう一つの問題はガス圧解放バルブにあった。発射サイクルテストにおいてバルブ内のスプリングの不具合が発生したため、シオニクスはインコネル(耐熱合金)製スプリングを再設計してテストに提出したが、不具合を修正することは出来なかった。その後も改良が加えられたが、最終的にバルブはスプリングを用いない受動式リリーフバルブに変更された。シオニクスは、MPTで指摘されたスプリングの不具合はそもそもサイレンサーとしての機能に影響が出る物ではないとして、スプリングそのものの使用を取りやめた。これはライフル用サイレンサーとしては非常に稀な機構であった。

MPTに提出されたMAW-A1、A2、A3の3本のうち二つはチタン製、もう一つはアルミニウム製スパイラルサプレッサーリングを備えていた。耐久性テスト期間中も構造・素材に大幅な改良が続き、アルミニウム製スパイラルサプレッサーリングは、途中からステンレス鋼へ材質が変更された。チタン製は、後にサイレンサーの内部構造素材として普及したが、当時は初めての試みであり、シオニクスはチタン製サイレンサーのパイオニアとなった。このようにシオニクス製サイレンサーは各部に革新的な素材を使用していたが、コスト面で折り合いが付かず、結局ベトナム戦争期に普及するM16ライフル用サイレンサーとして採用されるには至らなかった。(ただしMAW-556の7.62mmNATO仕様である"M14SS-1 7.62mm ノイズ&フラッシュサプレッサー"は、XM21狙撃システム向けに採用されベトナム戦争に投入された。※2015年11月5日訂正)

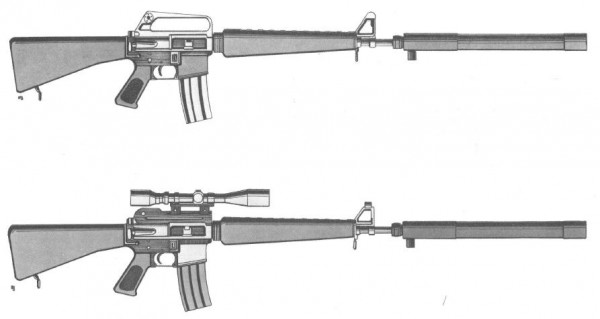

▲コルトの狙撃用M16A1実験モデル655(上)とモデル656(下)

シオニクスMAWサプレッサーが標準装備とされたが、実戦配備は見送られた。

▲南ベトナム軍の式典でMAWサプレッサーのデモンストレーションをするシオニクス社長ミッチェル・ワーベル

ワーベルは兵器企業の社長をこなす傍らCIAの工作員でもあり、軍事顧問として南ベトナム軍空挺師団に派遣されていた。商魂たくましいワーベルは派遣先の南ベトナムやタイの軍・警察当局にイングラムSMGや各種サイレンサーを含む自社製品の売り込みを行った。

またワーベルは傭兵兼CIA工作員としてドミニカ、ハイチ、バハマ、パナマ、アルゼンチンでの政治工作に従事し、63年のケネディ大統領暗殺事件にも関与したとも長年噂されている。

HEL E4A

1968年の4月から5月にかけて、HELはM4ノイズサプレッサーをベースにしたサイレンサーを開発した。この新型サイレンサーはマズルへの取り付け方を従来通りのまま、バッフルスタックからバッフルの数を5個も減らしており、全長は9.5インチ(約24.1cm)まで短縮された。さらに専用ボルトキャリアーへの交換無しで、サイレンサー装着時、非装着時のどちらも正常に銃を作動させる事ができた。モデル名は当初はM4Aであったが、後にH4A、そして最終的にはHEL E4Aの名称で決定された。

USAIBによるMPTの結果、E4Aは前モデルのM4ほどの消音性ではなかったものの、M4の問題点であった耐久性と信頼性を完全に解決していた。E4AはM16A1の発砲音を26dB減音させる。これはシオニクス製MAW(10~11dB減)よりは優秀であったが、HEL M4(35~36dB減)やFA XW(32~36db減)に敵う数値ではなかった。しかし他のサイレンサーにも欠点はあり、その中でE4Aの性能は群を抜いていた。特に連続発射テストにおいて、E4Aのトラブル発生率は他のサイレンサーに比べて大幅に低く、1000発中わずか3発であった。

MPTの報告書は1968年9月に公表され、最終的にベトナムでの使用に最も適しているのはHEL E4Aであるとの評価が下された。その後HEL E4Aサプレッサーは960本生産され、1968年末から1969年初頭にかけてベトナムに送られ、アメリカ陸軍レンジャー、特殊部隊、海軍SEALの使用するサイレンサーはそれまでのM4から順次、E4Aに更新されていった。

納入価格は合計4万2000ドルであったが、大量生産によるコストダウンで、1本あたりの価格はわずか46ドル未満であった。サイレンサーは消耗品であり、故障しても武器科中隊によって修理されることなく廃棄処分されるため、コスト減は実戦配備の為の必須条件であった。

チャイナレイク・ラボ Mk 2 Mod 0

▲米海軍UDT / SEALミュージアムに展示されているMk2 Mod0

展示用にカットされているが、実際には内部にバッフルを備えていたと思われる。

▲Mk2 Mod0サプレッサーを装備したMk4 Mod0ライフル

ベトナム戦争において、アメリカ海軍SEALは陸軍・海兵隊と同様にM16A1ライフルを使用していたが、元々M16A1は海水中での運用を想定しておらず、よりSEALの任務に特化したライフルが求められた。そのため海軍チャイナレイク・ラボはM16A1の内部機構に防錆処理や対水圧パッキンなどを加え海水に触れる環境下での運用にも耐えるよう改良し、1970年4月にMk4 Mod0ライフルとして制式化した。また、このMk4 Mod0には陸軍のHEL M4サプレッサーをベースに海軍が独自の改良を加えたMk2 Mod0ブラストサプレッサーが標準装備されていた。

HEL M4は燃焼ガスのバックプレッシャー(逆圧)の問題から、専用のボルトキャリアーへの交換と、ガス・ディフレクターの装着を要した。しかしMk2 Mod0は銃から取り外しても銃本体の作動に影響は無く、ボルト・キャリアやチャージング・ハンドルを変更する必要もなかった。また排水性も非常に良かった。

SEALは1968年末以降、陸軍が開発したHEL E4Aを使用していたが、Mk4 Mod0の採用に伴い、Mk2 Mod0ブラスト・サプレッサーを制式装備とした。

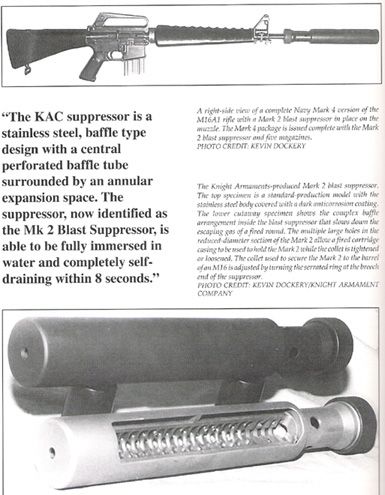

KAC Mk 2

1970年代後半、アメリカ海軍ではMk4 Mod0ライフルの改良型Mk4 Mod1に搭載する新型サイレンサーの選定が行われ、1980年から1981年にかけて採用テストが行われた。この計画にはナイツ・アーマメント社(KAC)、ラランド(Larand)社、クオレーテック(Qual A Tec)社が参加し、各社が独自のサイレンサーを提出した。海軍は新型サイレンサーの性能要求として、海水に浸かった状態から6~8秒以内に完全に排水できる事、かつ弾丸250~300発もしくは完全装備のSEALチームが携帯できる弾数を連続射撃できる事とした。

これに対しKACは、Mk2ブラスト・サプレッサーを開発し、その性能で他のメーカーを圧倒した。KAC Mk2は海水を8秒以内に完全に排出でき、最高サイクルで発砲しても問題なく作動した。さらに水圧に対する耐性も高く、海水の中でもダメージを受けることは無かった。

こうしてKAC Mk2はMk4 Mod1用サイレンサーとして採用され、SEALの新たな装備とされた。なお、このKAC Mk2はMk4 Mod1のみならず、後にSEALで採用されたM16A2カービン(モデル725やXM4カービン)等にも装着可能であった。

今回調べてて、唯一謎のまま終わってしまったのがこのサイレンサー。

米101空挺師団第1旅団LRRP(1965~1968年)で使用されたものらしいけど、全く正体不明です。

年代的に見てHEL M4とかよりももっと前の世代の物。

どなたか情報お持ちでしたら、お教え下さいませm(_ _)m

どうでもいいけど、サプレッサーの断面図ってなんかオナホっぽいよね