楽しみながら強くなれる!田村装備開発(株)の『ガチタマTV』!

2018年09月23日

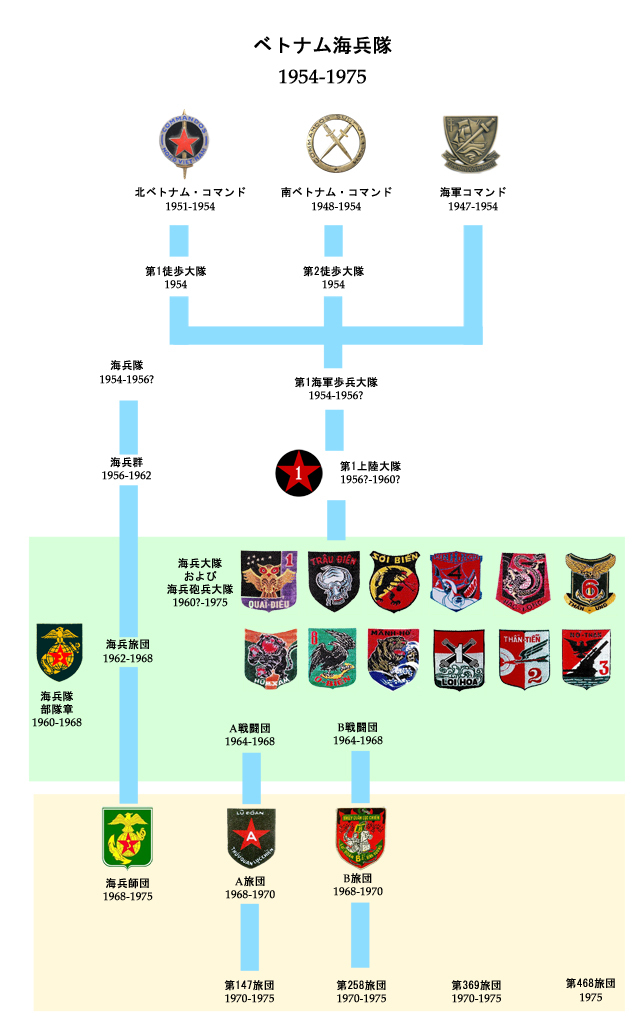

50年代のベトナム海兵隊

空挺の成り立ちやったんだから次は海兵だろうという事で、最近はベトナム海兵隊(TQLC)の発展についてまとめていたのですが、これがやってみるとなかなか難航しています。

というのも、海兵隊の黎明期、つまり1950年代後半に関する情報がやけに錯綜しているのです。

私は海兵隊ベテランが書いた記事や、1973年にサイゴンのアメリカ大使館が作成した報告書も翻訳しましたが、それらには海兵隊組織の発展のプロセスや、部隊が改変されたタイミング、特に後の海兵大隊の前身である「第1上陸大隊」の成り立ちについてはいくつも矛盾がありました。

なので以下の図は暫定版であり、今後改定していくつもりです。

こうした矛盾を解決するには、さらに資料を収集して地道に読み解いていくしかないので、まだまだ時間がかかりそうです。

なので、この謎多き50年代の海兵隊については、サクッと写真貼るだけにしておきます。

海兵隊の前身となったCEFEO(極東フランス遠征軍団) コマンド部隊

北ベトナム・コマンド (Commandos Nord Viet-Nam) および

南ベトナム・コマンド (Commandos Sud Viet-Nam)

▲パレードに参加する北ベトナム・コマンド コマンド13 (第13コマンド中隊)

海軍コマンド (Commandos marine)

ベトナム海兵隊発足

第1海軍歩兵大隊 (1er Bataillon de l’Infanterie Marine / Ðệ I Tiểu Đoàn Bộ Binh Hải Quân)

▲フランス海軍より北ベトナム・コマンドの隊旗を受け継ぐ第1海軍歩兵大隊 [1954年]

第1海軍歩兵大隊兵士とアメリカ軍MAAGアドバイザー [1955年]

▲領有を巡り中国と対立するホンサ諸島を占領した第1上陸大隊 [1957年]

▲アメリカ留学に発つ第1上陸大隊幹部 [1957年]

この時点では海兵隊は海軍に属していたので、野戦服と勤務服は陸軍式だが、外出服と大礼服は海軍式。

▲ザーコップ(タイガーストライプ)迷彩服を採用した第1上陸大隊幹部 [1950年代末]

おまけ

最近、運転中に聞く歌はHysteric Blueがお気に入り。

あとLOVE YOU ONLY。このあいだ友達と一緒にカラオケで歌ったら超気持ち良かった。

2018年09月13日

ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち

※2018年9月17日更新

過去記事『ベトナム空挺 1948-1954』で私は、「ベトナム空挺部隊の歴史は、1948年にに創設されたCIP (フランス植民地軍空挺インドシナ中隊)から始まった。」と述べましたが、これは私の認識不足でした。CIPは1951年以降ベトナム国軍に順次編入され、ベトナム陸軍空挺部隊の中核を担った事自体は間違いないのですが、ベトナム空挺の『始まり』という意味では、もっと早くに発足した部隊が存在しました。今回はそうしたCIPとは別系統で発足した部隊も含めた、ベトナム空挺の成り立ちについてです。

まずは分かり易く図にしました。

EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊) 1947-1948

前の記事では書けなかった、CIPとは異なるベトナム空挺のもう一つの大きな源流の一つがEP (空挺戦隊)です。コーチシナ自治共和国およびコーチシナ共和国衛兵隊そのものについては今別の記事を書いているので詳細はそちらで解説しますが、簡潔に言うとコーチシナ自治共和国とは、第二次大戦終結後、まだベトナム全土を再占領出来ていなかったフランスが、まずインドシナ経済の中心地であるコーチシナ(ベトナム南部)だけでもホー・チ・ミンのベトミン政権から切り離し、フランスの権益を確保しようとして1946年に擁立したフランスの保護国です。

そして同年、コーチシナ自治共和国には、その国軍としてGRC(コーチシナ共和国衛兵隊)が発足します。ただし、当初GRCに所属していた将兵のほとんどは、コーチシナに駐屯していたフランス軍正規部隊のフランス人であり、現地のベトナム人の採用は『パルチザン』と呼ばれるフランス軍指揮下の民兵部隊に留まっていました。その後、GRCは1947年初頭に、主にフランス国家憲兵隊員で構成されたLMGR(共和国衛兵隊徒歩軍団)の指揮下となり、コーチシナ領内の警備活動を担う治安部隊という位置付けとなりました。

しかしこの時期、インドシナ駐屯フランス軍=CEFEO(極東フランス遠征軍団)では駐留期間を終えた部隊の帰国と、若者を植民地維持のための戦争に送ることへのフランス国内世論の反発、戦闘による損失が重なったことによる兵力不足が深刻化していました。その結果、フランス軍は兵力不足を補うためにインドシナの現地民をフランス軍の正規部隊に採用するようになります。

GRCでもベトナム人の採用が進めらると共に、1947年にはGRC初の空挺部隊であるEP (空挺戦隊)、EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)が発足します。EPGRCは近い将来、ベトナム人で構成された空挺部隊を創設するために、フランス人空挺隊員がベトナム人兵士に対して落下傘降下を教育する最初の部隊となりました。

その後、同様の経緯で、フランス植民地軍BCCP(空挺コマンド植民地大隊)や外人部隊BEP(空挺外人大隊)内にも、主にベトナム人で構成されたCIP / CIPLEが1948年以降順次創設されていきます。

EPGRC部隊章

(1947-1948)

EPGVNS (南ベトナム衛兵隊空挺戦隊) 1948-1951

その後、インドシナ人やアフリカ人、北アフリカ人兵士で増強されたCEFEOは各地の都市部からベトミン軍を駆逐し、ベトナム全土が再びフランスの施政下に戻ります。そこでフランスは、自国の利権の為にベトナムを分断したとして紛争の元凶となっていたコーチシナ自治共和国を1948年に解体し、代わりに阮朝最後の皇帝バオダイを国家元首(国長)とし、ベトナム全土を統治する統一国家『ベトナム国』を擁立します。

これによってフランスがベトナム民族主義の高まりを抑えるために禁じていた『ベトナム』という国名が復活し、それまでベトナムという言葉を避けるために地域ごとに別々の国として扱われていたトンキン、アンナン、コーチシナという区分けは廃止されます。そしてこれに伴い、GRC(コーチシナ共和国衛兵隊)の名称は、GVNS(南ベトナム衛兵隊)へと改称され、そのままベトナム国の国軍へと昇進しました。また同時に、EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)はEPGVNS(南ベトナム衛兵隊空挺戦隊)へと改称されます。

翌1949年、GVNSの名称はベトナム語でベトナム国衛兵隊へと改称されますが、フランス語では引き続きGVNSと呼ばれました。またEPGVNSはその後、GVNS第1空挺中隊へと改称されます。

EPGVNS / 第1空挺中隊部隊章

(1948-1951)

EPGVNSの隊員たち 1949年

(Photo from Les Paras Francais En Indochine, 1945-1954)

BPVN (ベトナム空挺大隊) 1951-1954

1950年には、ベトナム国政府が直轄していたベトナム南部だけでなく、CEFEO内のFTVN(北ベトナム方面軍)が管轄するベトナム北部=トンキンでもGVNS所属のEPが発足します。このトンキンEP指揮官に任命されたのがグエン・カイン大尉、副長がド・カオ・チ中尉でした。そして翌1951年、トンキンEPはGVNS初の空挺大隊である1er BPVN (第1ベトナム空挺大隊)へと発展します。トンキンEP指揮官グエン・カイン、ド・カオ・チの両名はそのまま1er BPVNの大隊長、副長に任命され、ベトナム陸軍空挺部隊の発展を牽引していく事となります。

またフランスによるベトナム国政府への権限移譲=ベトナマイゼーションの加速にともない、1952年にはGVNSはFAVN(ベトナム国軍)へと改称されます。これ以降、FTVN所属の各ベトナム人部隊は順次FAVNへと編入され、FAVNの戦力と権限は急激に増していきました。皮肉な事に、ベトナム国政府をフランスの傀儡政権として打倒しようとするベトミンの攻撃が激化するほど、ベトナム国はフランスに対する独立性を増していったのです。

この流れの中で、フランス植民地軍および外人部隊に所属していたベトナム人CIPもFAVNに編入されてBPVNへと改編され、1954年までに計5個のBPVNが編成されました。

またGAP3はその後、フランス撤退にともないベトナム共和国軍空挺群として再編され、その後空挺群は空挺旅団、空挺師団へと発展していきます。この部分も長くなるので、また改めて記事にしたいと思います。

本文では各組織名のフランス語、ベトナム語表記は長くなるため省略したので、以下にまとめて書きます。

日: 極東フランス遠征軍団

仏: Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient (CEFEO)

日: 北ベトナム方面軍

仏: Forces terrestres du Nord-Viet-nam (FTVN)

日: 共和国衛兵隊徒歩軍団

仏: Légion de Marche de Garde Républicaine (LMGR)

日: コーチシナ自治共和国

仏: République autonome de Cochinchine

越: Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ

日: ベトナム国

仏: État du Viêt Nam

越: Quốc gia Việt Nam (QGVN)

日: コーチシナ共和国衛兵隊

仏: Garde Républicaine de Cochinchine (GRC)

越: Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ

日: 南ベトナム衛兵隊

仏: Garde du Viet-Nam Sud (GVNS)

越: Vệ binh Nam Việt

日: ベトナム国衛兵隊

越: Vệ binh Quốc gia Việt Nam

日: ベトナム国軍

仏: Forces Armées Vietnamiennes (FAVN)

越: Quân đội Quốc gia Việt Nam (QĐQGVN)

日: 空挺インドシナ中隊

仏: Compagnie Indochinoise Parachutiste (CIP)

越: Đại đội Nhảy dù Đông Dương

日: 外人部隊空挺インドシナ中隊

仏: Compagnie Indochinoise Parachutiste de la Légion Etrangère (CIPLE)

越: Đại đội Nhảy dù Đông Dương Binh đoàn Lê dương

日: 空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste (EP)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt

日: コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste de la Garde Républicaine de Cochinchine (EPGRC)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt / Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ

日:南ベトナム衛兵隊空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste de la Garde du Viet-Nam Sud (EPGVNS)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt / Vệ binh Nam Việt

日: ベトナム空挺大隊

仏: Bataillon de Parachutistes Vietnamiens (BPVN)

越: Tiểu Đoàn Nhẩy Dù (TĐND)

日: 空挺群

仏: Groupement Aéroport (GAP)

越: Liên Đoàn Nhẩy Dù

2018年08月19日

あるベトナム残留日本人と家族の漂泊

※2019年11月28日更新

※2025年3月4日更新

1945年(昭和20年)8月、日本政府は連合国のポツダム宣言を受託し、第二次世界大戦・大東亜戦争は日本の敗北によって終結しました。この時点で中国・満州・朝鮮・台湾そして東南アジア各地には日本陸海軍の軍人・軍属が約330万人、日本人民間人が約330万人、合わせて約660万人が進駐・居住していました。そして終戦後、日本政府・陸海軍にとって目下最大の課題は、この660万人という途方もない数の在外軍人・邦人を無事本土に帰国させる事となりました。この外地からの引き揚げはまるで民族大移動の様相を呈しており、現地では急激な治安の悪化、略奪、飢餓、家族の生き別れなどが大量に発生し、それは戦時中以上に壮絶なものだったたと伝え聞きます。

その一方で、終戦に伴う帰国命令を受けた後も、ごく一部の日本軍将兵や民間人は日本への帰国を拒否して各地に留まり、個人的な意思で現地の紛争に参加していた事は割と知られた話だと思います。私がベトナム人協会への取材でいつもお世話になっている(宴会で僕が酔っぱらう度に家に泊めさせていただいている)サイゴン出身の女性Aさんは、この時ベトナムに残ってベトミン軍に参加した元日本陸軍兵士M氏の娘さんであり、M氏とAさんらご家族の辿った過去を詳しく伺う事が出来ました。ただし、Aさんが生まれたのはM氏が第一次インドシナ戦争終結後に南ベトナムに移住した後なので、Aさん自身はベトミン軍時代の父を直接は知りませんでした。ところがその後、関係資料を調べていたらベトミン軍時代のM氏の足跡が多少判明したので、Aさんから許可を頂いたうえでここに概要を記します。

なおM氏は既に他界されていますが、娘さんやご親戚は現在も日本で生活されているので、個人名は控えさせていただきます。また、この記事はAさんの証言および、ある大学教授が日本に帰国した多数の元ベトナム残留者に聞き取りを行った報告書を出典としておりますが、M氏を始め、多数の人物の実名が載っておりますので、ここでの公表は差し控えさせていただきます。出典を確認されたい方はコメントにて、メールアドレスと共にその旨をお知らせください。個別にご連絡させて頂きます。

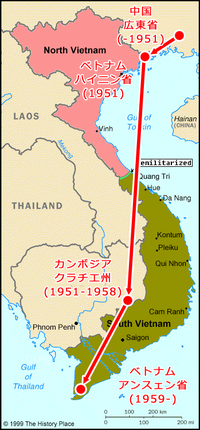

日本軍出奔とベトミン軍への参加

Aさんの父M氏は第二次大戦中、日本陸軍第22師団歩兵第86連隊に所属する一兵卒であった。1945年8月、同連隊が中国広東省から南下し、ベトナム・ハティン省の省都ハティンに宿営している時に、M氏らは日本敗戦の知らせを受けた。この直後、同じ部隊の中から、日本軍を離れてベトミンに合流しようという声が上がり、M氏を含む10名が同意したという。そして終戦1ヶ月後の1945年9月のある晩、彼らは2ヶ月分の米と小銃弾2,000発を用意し、歩哨を「朝まで黙っていろ」と脅かして部隊から脱走した。

ハティンの海岸に着いた彼らが満潮時刻を待って舟を出そうとしていたところ、日本兵脱走の知らせを受けたのか、ベトミン政府*が任命したハティン省知事レ・ズン(のちの国会議員)が通訳を連れて現れ、彼ら脱走日本兵に、ベトミン軍の軍事顧問役を依頼してきた。M氏らはその要請を受け入れ、ハティン省北部のドクトー県へ移動し、そこで現地の地主の屋敷に迎え入れられた。ドクトー県には同様に軍を抜けた元日本兵が30名ほどおり、その内M氏のいた村には25名が集まっていた。

ドクトー県到着から間もなく、M氏らはベトミン軍側から、フランス軍のナペ基地を攻撃してほしいと要請を受けた。現地のベトミン軍兵士はまだ基本的な訓練さえ修了していないほとんど素人の集団であったため、この第1回のナペ攻撃(9月)は事実上、日本人12名だけで行われた。攻撃は夜間に行われ、彼らはフランス軍基地を一時占拠し、大量の武器弾薬と食糧を奪うことに成功したが、この戦闘でM氏を含む3名が負傷した。

その後、ナペでは1946年初頭に日本人20名、ベトナム人300名の部隊による第2回夜襲が行われ、作戦は成功したが日本人兵士3名が戦死した。続いて行われた第3回の夜襲は失敗に終わり、さらに3名の日本人が戦死した。

なお、第1回ナペ攻撃で負傷したM氏がいつ頃前線に復帰したかは分かっておらず、今確認できている資料では、M氏はその後「フエ以南で戦った」とあるのみである。

※1945年後半の時点では、インドシナに駐留していたフランス軍部隊はまだ微々たるものでフランスはベトナム全土を再統治できておらず、8月革命によって成立したハノイのベトミン政権がベトナム民主共和国を名乗っていた。しかしベトミン政権側の軍事力はさらに貧弱であったため、その後フランス軍が続々と到着するとフランスは支配地域を拡大。1946年中に全土がフランスの施政下に戻り、ベトミンは政権を追われゲリラ組織としてフランスへの武力闘争を続けた。

ハティン省ドクトー県の位置

(区画は当時と異なる可能性あり)

ホー・チ・ミン政権からの脱出

その後、第一次インドシナ戦争が激化する中で、M氏はベトナム人女性と結婚し、娘(Aさんの姉)を授かった。その女性は、ベトミン協力者であり、M氏ら元日本兵の世話をしていたハティン省の地主の娘であった。その後1954年までにM氏はベトミンの軍務から離れ、ハティン省で一般人として生活していた。

ところが1954年、第一次インドシナ戦争がベトミンの勝利に終わり、ハティン省を含む北緯17度線以北(北ベトナム)がホー・チ・ミン/ベトナム労働党の支配下になると、M氏の義父は、それまで命がけでベトミンに協力していたのにも拘らず、共産主義思想に基づき、ただ「地主である」という理由で粛清の対象とされた。義父は危険を察知し、M氏に娘と孫を連れて日本に逃げるよう促した。その直後、義父は人民裁判にかけられ、「反動分子」としてハティン市内を引き回された後、政治犯収容所に送られ、二度と帰ることはなかった。この地主階級の粛清「土地改良」を含む一連の共産主義革命によって、北ベトナム領内では1954年から1956年にかけて10万人以上の人々がホー・チ・ミン政権によって虐殺されたと言われている。

日本帰国を決意したM氏は、妻に家を引き払うよう命じ、船を確保するため一人先行してハイフォンの港に向かった。しかしハイフォンに着くと、日本行きの船は既に出航した後だった。その後すぐに妻と娘たちもハイフォンに到着したが、すでに家は引き払った後であり、帰る場所は無かった。その時ちょうど、ホー・チ・ミン政権から逃れるため南ベトナムに脱出する難民を運ぶ船に空きがあったため、M氏一家は南ベトナムで出直す事に決め、サイゴンに移住した。

※ジュネーヴ協定により北ベトナムにホー・チ・ミンの共産主義政権が成立した事で、北ベトナム政府による迫害・虐殺から逃れるため、約100万人のベトナム国民が1954年から1956年にかけて北ベトナム領から南ベトナムに脱出した。共産主義者(ベトコン)に家族を殺され、故郷を奪われた人々の共産主義に対する憎しみは深く、後のベトナム戦争では、この時南に移住した北部人勢力が率先して北のホー・チ・ミン政権打倒を主張した。

フランス・アメリカ海軍によるベトナム国民の北ベトナム脱出・移送作戦『自由への道(Passage to Freedom)』

サイゴン郊外に設置された北ベトナム難民キャンプ [1954年]

サイゴンの日本人コミュニティ

南ベトナムに移住したM氏一家はその後の20年間、サイゴンで比較的穏やかな生活を送った。1960年代に入ると南ベトナム国内の共産ゲリラ(解放民族戦線)によるテロ活動や北ベトナム軍の南侵によってベトナム戦争が激化したが、幸いにも一家は戦闘に巻き込まれる事なく終戦を迎えたという。Aさんはこのサイゴン移住後に生まれた末っ子だった。

またサイゴンにはM氏と同様に、かつてベトミン軍に参加していた元日本軍人や、戦前からサイゴンに住んでいる日本人商人・技術者が少数ではあるが居住していた。彼ら南ベトナム在住日本人は互助会『寿会』を結成しており、M氏もこれに参加した。第一次インドシナ戦争終結後、アメリカの支援を得て経済発展を続けていた南ベトナムには西側諸国の企業が進出を始めており、日本も例にもれず南ベトナムにおいて事業を展開していた。寿会のメンバーは、こうした日系企業の現地社員・通訳・コンサルタントなどを務める者が多く、M氏も日系の製糖会社に勤務した。

また寿会は、明治時代に単身ベトナムに渡り、以後半世紀以上に渡ってフランスや日本軍による妨害に遭いながらもベトナム民族解放と独立を援助し続けた日本人実業家 松下光廣(1896-1982)がサイゴンで経営する『大南公司』と深い関係を持っていた。南ベトナム政府と日本政府は松下の仲介で第二次大戦中の賠償に関する交渉を行い、日本政府は賠償金としてベトナム最大の水力発電所ダニム・ダム建設の費用を提供した。M氏は日系の建設会社に転身し、松下と共にこのダニム・ダム建設事業に従事した。これ以降、M氏と松下は家族ぐるみの付き合いとなっていった。

幼いころのAさんにとって、当時のM氏はいつも厳しい父親であった一方で、寿会の日本人たちと日本の歌謡曲を聞きながら酒を飲んでいる時だけは、M氏は涙を流して日本を懐かしんでいたという。

1964年に完成したダニム・ダム(ダニム水力発電所) [写真:日本工営]

ベトナム共産党政権による追放

1975年4月30日、北ベトナム軍が南ベトナムの首都サイゴンを制圧し、ベトナム戦争は共産主義勢力の勝利に終わった。こうしてベトナム全土がハノイのベトナム共産党政権の支配下に堕ちると、旧南ベトナム国民は大変な困窮に見舞われた。M氏一家も例外ではなく、すでに戦争末期には日系企業が撤退していたため、M氏は別の仕事を探すしかなかった。松下も大南公司の資産の全てを政府に没収され、明治以来幾度もの苦難を経験しては復活を果たしてきた大南公司は完全に解体された。

さらにベトナム共産党政府は1978年に、全ての外国人を国外追放する事を決定した。かつてベトミン軍の一員として命がけでフランス軍と戦ったM氏も、外国人であるという理由で国外追放となった。一時は日本への帰国を目指していたM氏だったが、ベトナムに住んで既に30年以上が経過しており、国外追放はそこで築いた友人・仕事・財産の全てを失う事を意味していた。また妻や娘たちは日本語がほとんど分からず、日本での生活に順応できるかも心配された。

こうしてM氏一家は、他の日本人・外国人住民らと共に国外に船で移送され、M氏は難民として30年ぶりに日本に帰国した。帰国後一家はM氏の生まれ故郷の町に移り住み、M氏は会社員として平穏な余生を送った。来日した当時14歳だったAさんも苦学の末日本語を習得し、現在は日本国内でベトナム語通訳の仕事をしている。

なお、M氏も松下も既に他界されているが、互いの親族同士の交流は現在も続いているという。

筆者の見解

私はM氏を含むベトミン軍に参加した元日本兵たちの足跡が日本国内のメディアやインターネットで紹介されるのを目にする度に残念な気持ちになります。なぜならば、それらの紹介の仕方、あるいは紹介する目的は初めから、何らかの思想・主張を肯定するための道具として都合の良い部分だけ切り取られ、いいように利用しようとしているものばかりだからです。

具体的には、ある時は日本が東南アジア侵攻の大義名分に掲げた『アジア解放』が偽りのない崇高な精神だった事の証拠として。またある時は、欧米の帝国主義に立ち向かいベトナム『解放』を後押ししたものとして。日本国内では右派・左派双方が長年、彼らの戦いを美談として祀り上げ利用してきました。また現在のベトナム共産党政権も、気前よくODAをくれる日本政府におべっかを使うため、この話を『日越友好』を標榜する材料の一つとして利用しています。

しかし私は「日本軍は戦後もベトナム独立のためにフランスと戦いました。ベトナム人はその恩を忘れません。」というような日本国内で流布されている認識は、最初から美談として利用するために日本人にとって都合の良い、気持ちの良い部分だけを寄せ集めた虚像だと考えています。以下がその理由です。

・日本政府はアジア解放を謳う一方で、インドシナに関してはドイツ・フランスとの関係を優先しており、日本軍は1941年の北部仏印進駐以来4年間、フランスと合同でベトナムを支配する側にいた。ベトナム独立勢力に対しても、彼らを支援するどころか、妨害・取り締まりを行っていた。(ただし、下記の明号作戦に動員する目的で、親日的な独立勢力への接触は松下の大南公司を通じて進駐直後から水面下で始まっていた)

・1945年の明号作戦は、戦局の悪化から連合国側に寝返る可能性のあるインドシナ総督府・フランス軍を排除する事を目的とした日本の利益の為の軍事行動であり、ベトナム独立を目的としたものではない。

・ほとんどのベトナム国民は明号作戦の後に日本が擁立したベトナム帝国政府を日本の傀儡政権と見なしていた。なので日本敗戦後に行われたベトナム帝国政府の解体とベトナム民主共和国の独立宣言=8月革命を真のベトナム独立と見做し沸き立った。

・終戦後も日本陸軍の組織および軍法は正式に存続しており、個人の意思で隊を離れる事は脱走、また武器弾薬被服装備を持ち出す事は横領にあたる。したがってベトミンに参加した彼らは国家の命令に従った『日本兵』ではなく、あくまで個人の思想によって行動した『元日本兵のゲリラ』である。

・そもそも第一次インドシナ戦争は、残留日本人が1945年にベトミンに参加した当初においては、ベトミンの敵はインドシナの再植民地化を目指すフランス軍であり、『ベトナム独立戦争』と呼んで差し支えない状況であった。しかしフランス側が譲歩し1948年にベトナム国の独立を承認してから(つまり戦争中期以降)は、ベトナム国政府はベトミン政権を拒否する民衆から一定の支持を得ており、フランス連合軍の人員の7割が現地のインドシナ諸国の兵士(そして全体の5割がベトナム国軍)となるに至る。こうして第一次インドシナ戦争は当初のフランスからの独立戦争という単純な構図から、次第にフランス連合に残留して段階的な独立を目指す穏健派のベトナム人(ベトナム国政府)と、フランスの影響力およびベトナム国政府に好意的な人間を徹底排除し共産主義政権樹立を目指す過激派ベトナム人(ベトミン)というベトナム人同士の内戦へと変化していった。

・残留日本人たちは、当初ベトミンが掲げていた純粋な民族解放という理想に共感しベトミンに参加していたが、ベトミンが中国共産党からの支援への依存度を増すにつれて組織全体が共産主義体制に変質し、同じベトミン内の戦友・支援者までもを反革命分子として粛清していくのを目の当たりにした事で違和感を増していった。しかし戦争遂行に深く関わり過ぎており、途中で組織を抜ける事は出来なかった。

・残留日本人の多くはベトナム独立の理想とベトナム人戦友たちへの愛情を変わらず持ち続けたが、同時に戦争中期から戦後の1950年代全般にかけてベトミン・ベトナム労働党が行った急激な国家改造・共産主義化(土地改良に始まる弾圧・大量虐殺)には批判的であり、複雑な心境を伺わせる証言を残している。

・フランスや日本軍による妨害に遭いながらも身の危険を顧みずベトナム民族の解放と独立を援助し続けた松下光廣は、ホー・チ・ミンとベトミンを民族解放の志士とは見ておらず、むしろベトミンの暴力革命を「共産分子のテロ」と強い言葉で非難している。

まとめると、彼ら残留日本人の多くは、現地で独立を渇望するベトナムの民衆の想いを間近で感じ、同じ人間としての共感しており、こうした人情の上に敗戦のショックと敵の占領下の日本で生きる事への不安・抵抗が重なり、彼らは日本軍人としての身分を捨て、フランス軍との戦闘に身を投じました。

しかし彼らが協力したベトミンは、そんな残留日本人たちの意志とは無関係に、その目標を『独立』から『共産主義革命』へと変えていきました。また敵であるフランス軍も、当初の再植民地化を目指す『白人帝国主義者』から、フランス連合の枠内での独立に甘んじようとも共産主義政権は阻止したい『フランス連合派ベトナム人』へと変わってしまいました。

最終的に戦争はベトミン側の勝利に終わり、残留日本人たちは北ベトナムの独立に貢献した事になりましたが、それは同時にベトミンによる共産主義革命・大量虐殺などを許す事となり、残留日本人たちが目指していたベトナム民族の解放と平和とは程遠い結果を招いてしまったと私は見ています。

多大な犠牲を払いながらこうした結果に終わり、彼らの心中は察するに余りあります。しかしだからこそ、「ベトナムは独立して人々は幸せに暮らしました、めでたしめでたし」で終わる訳にはいかないのです。私の意図は、彼ら残留日本人を共産主義革命の協力者として非難する事ではありませんし、まして「日本人がアジアを解放した」などと恥知らずな自慰行為に利用する事でもありません。

人間の歴史、特に戦争に関する部分は、常に後世の人間によって何らかの意図をもって都合よく切り取られ、利用されがちですが、私はそれに抗いたいのです。この戦いに限らず、人間が理不尽に命を奪い奪われる最悪の惨事を、見たい部分だけ見て喜び、見たくない部分には目を背ける、そういった人間の生命・人生に対して不誠実な姿勢を私は軽蔑し、否定します。

2018年08月07日

続・下向きシェブロン階級章

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

前回の記事で、1948年にベトナム国の国軍として発足した南ベトナム衛兵隊(1948-1952)は、将校の階級章はフランス軍のデザインそのままである一方、兵・下士官の階級章に関してはフランス式とは似て非なる下向きシェブロンを採用しており、これが後のベトナム国軍(1952-1955)、そしてベトナム共和国軍(1955-1975)で用いられた下向きシェブロン階級章の原点だったのかも知れないと書きましたが、後日先輩研究者の方から興味深い資料を提供していただく事が出来ました。

上の3点はFrancois Millard氏から、ベトナム国軍階級章の実物画像として提供して頂いたものです。

当時の写真から確認出来る階級章にこれらも加味すると、1948~1955年の兵・下士官階級章は以下のようになっていたと推測されます。

※南ベトナム衛兵隊~ベトナム国軍時代の階級章の基本デザインは同一と仮定

※菱形章の中の徽章は部隊ごとに異なる

※階級章は略式の菱形と、正式な亀甲型があるが基本デザインは同じ

注目すべき点は二つありまして、まず一つ目は二色シェブロンの『黄色』の位置です。

なお後のベトナム共和国軍の階級章は、配色のパターンは受け継がれている物の、色自体は変更されており、色の名前で説明すると混乱するので、以下階級の低い側で使われる色(フランス式で言えば赤、共和国軍式で言えば黄色)をA色、高い側の色(フランス式:黄色、共和国軍式:白)をB色とします。

左がフランス軍、中央がベトナム国軍、右がベトナム共和国軍の一等(上級)伍長の階級章です。

いずれもシェブロンの配色は上からB-A-Aとなっています。これはつまり、南ベトナム衛兵隊以降の下向きシェブロンは、単にフランス軍のものを上下反転させたのではなく、B-A-Aという配色を守ったままシェブロンの向きが下向きになった事を意味しています。そしてそのパターンは、色こそ変われど、ベトナム共和国軍に引き継がれていったことが分かります。

※なお現在のフランス陸軍には上級伍長の一つ上の階級として、B-B-Aという配色の一等上級伍長(Caporal-chef de première classe)という位がありますが、これは1999年に新設されたものであり、第一次インドシナ戦争期には存在しませんでした。

二つ目はさらに興味深いことに、フランス軍における軍曹の階級章はB色シェブロンが2本ですが南ベトナム衛兵隊以降は中士(軍曹に相当)の階級章はB色1本に変わっているのです。

正確には、フランス軍にもB色1本の階級章は存在しましたが、そちらは契約軍曹(sergent sous contrat)という徴兵対象者または予備役者に用いられるもので、部隊で勤務する現役軍曹(sergent de carrière)は2本となっていました。(なお現在は契約軍曹という階級は廃止され、B色1本の階級章は下士官候補生(Élève sous-officier)を示すものとなっています)

南ベトナム衛兵隊は、現場では勤務していないこの契約軍曹という階級は受け継がなかったものの、下位の軍曹という意味で、中士(現役軍曹)の階級章としてB色1本シェブロンを取り入れたのではないかと思われます。

一方、軍曹/中士の一つ上の上級軍曹/一等中士にはそのままB色シェブロン3本というデザインが引き継がれています。したがって南ベトナム衛兵隊以降は、フランス軍において軍曹を示すB色2本のデザインは廃止され、1本の次は3本という不自然な増え方となっています。

これらを踏まえて、改めてフランス軍の階級章が南ベトナム衛兵隊、ベトナム国軍を経て最終的にベトナム共和国軍時代のデザインに至るまでの変遷をまとめると、次のようになっていたと考えられます。

僕はつい先日まで、ベトナム共和国軍の士官の階級章はフランス軍式から大きく変わっている事から、全ての階級章が1955年のベトナム共和国軍創設時にデザインし直されたものだと思っていました。しかし実際には、南ベトナム衛兵隊時代には上級軍曹/一等中士以下が下向きシェブロンに変更されており、そして1955年に曹長/上士以上が一気に刷新されるという段階的な変化を辿っていたようです。

なおベトナム共和国軍になった後も、1967年の軍の再編の際には上士および佐官の階級章には大きなデザイン変更が施されました。それも含めた階級章一覧は、現在作成中の軍装ガイドに掲載しますので気長にお待ちください。

いや~、こういう先行研究が皆無で断片的な情報を拾い集めていくしかないような分野でも、長年コツコツ情報集めをやっていれば、いつかこうやって点と点が線で繋がる瞬間がやってくるし、その時の感動と言ったら、たまんないね。

2018年08月02日

下向きシェブロン階級章

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

現在作成中のベトナム軍装ガイドに歴代の階級章一覧を載せようと思っており、その中には第1次インドシナ戦争中に発足したベトナム国軍(1952-1955)時代のものも含まれるのですが、その時代の陸軍の階級章は国軍の前身であるフランス植民地軍と同一というのが定説であり、僕も長年それを信じてきました。しかし、カラー写真の少ない時代のため、特に兵・下士官のシェブロン型階級章の配色が本当に植民地軍と同じ赤/黄色だったのか自分の目で確認した事がなかった(本家フランス陸軍の兵・下士官階級章は部隊ごとに色が違う)ので、先日、ある先輩研究者の方にその件について意見を伺いました。するとその中で、今まで考えもしなかったとんでもない事実が明らかとなりました。

きっかけとなったのはこちらの写真でした。

1955年のビンスエン団討伐時のベトナム国軍空挺群の写真との事です。

この時は階級章と組み合わせて用いられる菱形章の中の部隊章について話していたのですが、

先方がふと、「階級章が逆さまっぽい?」と仰いました。

拡大するとこうなっています。

たしかに!

何が『逆さま』かと言いますと、本来フランス陸軍兵・下士官のシェブロン型階級章は、菱形章の上側に上向きに付くものなのです。これは植民地軍においても同じであり、また人種がウーホピアン(ヨーロッパ系フランス人)であろうが先住民(インドシナ諸民族)であろうが、植民地軍に所属していれば全員同じ階級章を用いました。

▲フランス植民地軍の階級章 (海外コレクター収蔵品)

しかし上の写真だけでは、たまたま上下逆さまに付けてしまっただけの可能性もあるので、半信半疑のまま他の写真の階級章をよく見てみると・・・、今まで何度も見てきたはずの写真の中に、逆さ(下向き)階級章が写っているではありませんか!!

元画像:ベトナム国軍カオダイ部隊によるティン・ミン・デ将軍の葬儀 [1955年サイゴン]

元画像:ベトナム国軍最初の大隊である第1ベトナム大隊 [1950年代初頭?]

またベトナム国軍の前身の一つである南ベトナム衛兵隊(1948-1952)の菱形章/階級章もシェブロンが下側に付いていた事が分かりました。

▲南ベトナム衛兵隊の階級章一体型金属製菱形章

左は第1連隊/一等軍曹、右は 空挺戦隊(Escadron Parachutiste)/伍長

こうなるとさらに南ベトナム衛兵隊の前身にあたるコーチシナ共和国衛兵隊(1946-1948)の時代はどうだっかも気になるので写真を探したところ、確認できた範囲ではフランス軍と同じ上向きシェブロンしか見られませんでした。

ただし上の写真に写っているのは全員コーチシナ共和国衛兵隊所属のウーホピアン(フランス人)なので、ベトナム南部人(当時はコーチシナ人と分けて呼ばれた)の将兵も同じ階級章だったかは確認できていません。

コーチシナ共和国も一応コーチシナ人(ベトナム南部人)の独立国という建前でしたが、後のベトナム国政府がベトナミゼーションに伴いフランスからかなり広範囲の統治権限を移譲され実質的にもベトナム人国家に近付いていったのとは異なり、コーチシナ共和国はベトナム南部に集中していた商業・農業の利権をフランスが確保するために建てた事実上の植民地政府だったので、その国軍たるコーチシナ共和国衛兵隊も、ベトナム人国家の軍隊と呼ぶには程遠い、フランス植民地軍の一部門に過ぎなかったのでしょう。(フランスがインドシナ再統治を開始した1945年からしばらくは植民地軍の人員はほとんどがフランス人だった)

しかし逆に言えば、コーチシナ共和国衛兵隊の組織を引き継いで1948年に発足した南ベトナム衛兵隊の階級章がフランス軍式から独自のものへと変更されたという事実は、南ベトナム衛兵隊、そしてベトナム国政府のフランスに対する独立性が、部分的にであれ徐々に増していったことの表れなのかもしれません。

後のベトナム共和国軍(1955-1975)にまで受け継がれる下向きシェブロン階級章の始まりは、こんなに早い時期だったのですね!

◆軍の名称とベトナム語・フランス語表記は以下のとおり

コーチシナ共和国衛兵隊: Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ : Garde Républicaine de Cochinchine (GRC)

南ベトナム衛兵隊 : Vệ binh Nam Việt : Garde du Viet-Nam Sud (GVNS)

ベトナム国軍 : Quân đội Quốc gia Việt Nam (QĐQGVN) : Forces Armées Vietnamiennes (FAVN)

ベトナム共和国軍(1955-1967) : Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa (QĐVNCH)

ベトナム共和国軍(1967-1975) : Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH)

◆おまけ:フランス人の勝手なネーミング

ちなみにベトナム南部を"コーチシナ(Cochinchine)"と名付けたのはフランス人であり、ベトナム人的には当然「うちらはシナ(中国)じゃねぇ!」と思うので、ベトナム語ではコーチシナを意味する言葉は"Nam Kỳ (ナムキ)"となります。

同様に"インドシナ(Indochine)"という言葉も、「インドでもシナでもねぇよ!」という事で、ベトナム語では"Đông Dương (ドンズゥン=東洋)"といいます。(おそらくĐông Dươngはフランス人がインドシナと言い出した後に意訳されたもの)

なおインドシナに関しては、植民地関係のフランス人はIndo (インド)と書いている例を時々見かけます。Indoという言葉は現在のインドという国家のある地域だけでなく、古くはインダス川以東の極東アジア全域を指す場合もあったそうです。なのでこの場合"Indo"はIndochineの略ではなく"極東"という意味で使われていると見た方が良さそうです。

さらに、フランスは1860年代にベトナム(大南国)を征服すると、ベトナム人の意識からナショナリズムを奪って反乱を予防するため、ベトナムの領土を北部:トンキン(Tonkin)、中部:アンナン(Annan)、南部:コーチシナ(Cochinchine)の三地域に分割し、各地域に住むベトナム人をトンキン人、アンナン人、コーチシナ人という『別々の民族』として扱いました。しかしフランス人は勝手にこれらを別物と規定しておきながら、やっぱり"ベトナム(およびベトナム人)"という概念の言葉は別に必要だと後々になって気付きます。だって現実にベトナム人という集団は存在しており、フランス人自身その意識は持ってるのですから。そこでフランス人は(意図してなのか自然にそうなったのかは定かではありませんが)、皇帝の住むフエを中心としたベトナム中部(Trung Kỳ)を意味していたアンナンという言葉を、ベトナム全体を指す言葉としても使うようになります。したがってそれ以降、トンキン(北部)人もコーチシナ(南部)人も、ベトナム人は皆"アンナン人(Annamese)"と呼ばれるようになってしまいました。フランスがベトナムという国名の使用を公式に認めるのは、それからおよそ半世紀後のベトナム国建国からになります。

2018年05月14日

5月の撮影会

その1

1971年2月 ベトナム・クアンチ省ケサン

ベトナム陸軍第1歩兵師団第1偵察中隊

1971年2月 ベトナム・クアンチ省ケサン

ベトナム陸軍第1歩兵師団第1偵察中隊

こちらは ラムソン719作戦に際しケサン基地から出撃する第1偵察中隊の実際の映像

[映像: ABC News Archive]

今回僕が着た服。ヒューストン製ERDL迷彩TCUをベトナム軍2ポケ風に改造したものに自家製第1偵察中隊パッチを取り付け。

その2

1952年5月ベトナム・フクトゥイ省シェンモク

フランス植民地軍およびベトナム陸軍降下兵

噂のM113に初搭乗!

撮影会を行った会場に偶然、今話題の手作りM113が来ていました。

しかも所有者様のご厚意で、我々を上に載せて走って頂けることに。ありがとうございます!

うっひゃ―!!!楽しい―!!!カッコイイ―!!!

2018年05月10日

お披露目

まだ十分とは言えないですが、以前から集めていた50年代前半のフランス連合軍空挺装備がだいぶ形になってきました。

ジャケット:セスラー製 米陸軍カモフラージュHBTジャケット

パンツ:リアルマッコイズ製 英軍ウィンドプルーフ迷彩仕様のP44風なパンツ

ヘルメット:自衛隊?っぽいボロボロの放出品を米軍40年代後半製M1ヘルメットっぽくレストア

ブーツ:メーカー不明品にゴムを貼って仏軍ブッシュシューズ風に改造

銃:デニックス製M1A1カービン

サスペンダー:実物TAP50(53?)サスペンダー

ベルト:ポルトガル軍ベルト改造TAP50風ベルト

ポーチ類・銃剣:米軍実物

第一次インドシナ戦争期に使われていた空挺部隊(TAP)用ピストルベルトとしては『TAP50』と、その改良型である『TAP50/53』の二種類が知られています。そのうち50/53ベルトは日本でも実物が安く売られいて入手も容易ですが、このベルトが前線で使われ始めたのは終戦間際の1954年からなので、第一次インドシナ戦争に限って言えば、使用された期間はかなり短いです。一方、初期型のTAP50ベルトは1951年の配備開始以来、空挺部隊のみならずフランス連合軍のほとんどの地上部隊で広く使われていた当時のフランス個人装備を代表するベルトなのですが、残念ながら現在は入手困難かつ非常に高価なアイテムとなっています。また僕の知る限りレプリカも存在しません。

このようにTAP50ベルトはフランス連合装備の必需品であるのと同時に最大のネックでもあり、その再現は半ば諦めていました。しかし今回そのTAP50をどうにか再現すべく、フランス軍趣味の先輩に、バックルの形状がよく似たポルトガル軍のピストルベルトをベースにTAP50風に改造して頂く事が出来ました。こうして出来上がった素晴らしい出来の代用品お陰で、ようやく装備が一式形になりました。本当にありがとうございます。

おまけ:ベトナム国軍ドッグタグ

1952年(おそらく入隊年)と打刻されたベトナム国軍のベトナム人兵士の認識票です。

板自体はフランス植民地軍のものと同一ですが、ベトナム国軍らしく内容はベトナム語で記載されており、MAUは血液型(Máu)、SQは軍籍番号(Số Quân)を意味しています。金属板は少し湾曲しており、両面に同じ内容(板を割った状態でそれぞれの両面に全ての情報が載るよう上下入れ替えて)打刻されています。

凸面。文字数の制限から氏名Ngo Ba NinhのBaはB一文字に省略されています。

凹面。割板の下側は戦死した場合に遺体から回収される物なので、輸血用の血液型情報は不要なため記載されていません。

2018年05月08日

ディエンビエンフー陥落から64年

5月7日は第一次インドシナ戦争(1946-1954)の雌雄を決した『ディエンビエンフーの戦い』が終結した日という事で、今回は日本ではほとんど正しく理解されていない第一次インドシナ戦争の構造と、ディエンビエンフーの戦いに散ったベトナム軍空挺部隊についてご紹介します。

ベトナム第5空挺大隊

ベトナム陸軍第5空挺大隊(仏略:5e BPVN / 越略:TÐ5 ND)は1953年9月1日、ハノイのブイ学校(チュー・バン・アン中学)にて発足した。人員はフランス植民地軍第3空挺植民地大隊(3e BPC)および第23空挺インドシナ人中隊(23e CIP)から異動した総勢1,080名の将兵からなり、23e CIPは5e BPVNの第4中隊へと改編された。これに伴い植民地軍3e BPCは1953年8月31日に解散*したが、同部隊を指揮していたフランス人指揮官は5e BPVNに異動し、引き続き部隊の指揮を執った。

[5e BPVNの歴代フランス人大隊長]

1953年9月1日 - 1953年12月15日: ジャック・ブーヴリー大尉

1953年12月20日- 1954年5月: アンドレー・ブテラ少佐

1954年6月 - 1954年7月: トリー大尉

1954年7月: ルッソー大尉

実戦で稼働するまでに装備の確保と兵士の訓練に時間を要した他のベトナム軍空挺大隊とは異なり、5e BPVNの人員は当初大半がフランス人であったことから、同大隊はすぐに戦闘に参加する事が出来た。

1953年9月23日、フランス連合軍はケサット運河沿いの紅河デルタ地域のベトミン軍掃討を目的とする『ブォーシェ』作戦を開始した。作戦には計18個大隊が投入され、5e BPVNもその一つとして全兵力で参加した。この作戦で5e BPVNは死者21名、負傷者57名の損害を出したため、その後同部隊にはベトナム人兵士が補充され、ハノイ市内のバックマイ空港での戦闘に参加するためハノイへと引き返した。

その後5e BPVNは他の二つのフランス軍空挺大隊と共に1953年9月27日から29日まで、ソン・ジン・ハオ地区、省道192号および17号線、アンヴェ村における『ブォーシェII』作戦に投入され、さらに1953年9月29日から11月4日まで『ブォーシェIII』、『ブォーシェIV』作戦に引き続き参加した。その間、隊の人員は随時訓練を終えたベトナム人兵士に置き換えられ、5e BPVNは本格的なベトナム国軍部隊へと発展していった。

ディエンビエンフー

1953年11月23日、フランス連合軍はラオス国境に近いベトナム北西部の丘陵地帯ディエンビエンフーを制圧・要塞化するため、第二次世界大戦以降最大規模の空挺降下作戦『キャストール』作戦を開始した。ディエンビエンフーには4,560名を超える空挺部隊が降下し、ブテラ少佐率いる5e BPVNものその一員としてディエンビエンフーに降り立った。

フランス連合軍部隊はディエンビエンフー制圧に成功し、同地はその後数ヶ月で約13,000名の守備隊が防衛するフランス連合軍最強の要塞の一つへと変貌した。キャストール作戦が成功裏に終了した事で、5e BPVNは1954年1月25日、バックマイ空港防衛のため再びハノイに引き返した。

[参考文献]

Võ Trung Tín, Nguyễn Hữu Viên, 『Binh Chủng Nhảy Dù 20 năm Chiến Sự』, Tac Gia Xuat Ban (2000)

第一次インドシナ戦争の背景と構造

16世紀以降、他のヨーロッパ諸国と同様に海外領土の獲得に邁進したフランスは、世界各地で侵略と戦争を繰り返しながら支配地域を拡大し、19世紀にはイギリスの『大英帝国』と双璧を成す、『フランス植民地帝国』と呼ばれる勢力圏を構築するに至ります。その最終段階でフランスは1860年代から東南アジアに進出し、ベトナム(大南国)、ラオス(ヴィエンチャン王国・ルアンパバーン王国・チャンパーサック王国)、カンボジア(カンボジア王国)を相次いで征服して1893年にフランス領インドシとして統合します。

しかしその50年後、第2次世界大戦によってフランス本土が荒廃した事で、終戦後フランス政府は本土の復興を最優先せざるを得ず、それまでのように植民地に膨大な資金と人員を投入して完全なコントロール下に置くような政策は実行不可能になっていました。そこでフランス政府は、1945年にベトナムで発生した八月革命ような独立運動の発生を抑制し、支配体制を維持し続けるために、世界各地のフランス植民地に対して一定の地位と独立性を認め、それと引き換えにフランスの勢力内に留まらせる新たな枠組みを1946年から開始します。それがフランス共和国およびその植民地・保護領で構成された共同体『フランス連合(Union française)』です。

時を同じく、第二次大戦終結後再びインドシナを占領したフランスの打倒を目指すベトミンは、フランス植民地政府およびフランス軍への攻撃を激化させており、後に第一インドシナ戦争と呼ばれる武力闘争を拡大していました。そこでフランスは1948年に、仏領化以前から続く阮朝大南国の第13代皇帝バオダイ(Bảo Đại)を国家元首とする新たなベトナム人国家『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』を擁立し、フランス連合の枠内で独立国としての地位を認める事で反仏闘争の鎮静化を図ります。同様に、ベトナムと共にインドシナ連邦を構成していたラオスとカンボジアも、それぞれラオス王国・クメール王国として独立し、フランス連合の構成国となります。

しかしこの『独立』はフランスの勢力下である事を前提に、ある程度の自治を認める保護国としての地位を与えたに過ぎず、ベトミンはベトナム国政府をフランスの傀儡政権と見做し、ソビエト連邦および中国共産党からの軍事支援を受けながらフランス連合軍の駆逐、およびベトナム国政府の転覆を目指して共産主義政権を樹立するためのテロ・戦争を強行していきます。

一方、ベトナム国やラオス、カンボジアの諸政府は、経済的にも軍事的にも国家としての発展が大きく遅れている現状では、当面はフランスの勢力下に甘んじるとしても段階的な独立の道を模索する他ありませんでした。また国民の間でも、最終的には独立が悲願であるものの、一方でベトミンによる同族へのテロを目の当たりにした事でホーチミンの共産主義政権は絶対に阻止しなくてはならないという考えは次第に広がり、フランス連合の方針に同意する国民の後押しもあってベトナム国はフランス連合の一員としてベトミン掃討に大きな役割を担っていきます。

フランス軍の7割がインドシナ人兵士

このように第一次インドシナ戦争とはフランス連合諸国とベトミンとの戦争であるため、この戦争における『フランス軍』という言葉は、必ずしもフランス共和国の国軍たるフランス軍(Forces armées françaises)だけを指すものではありません。第一次インドシナ戦争における『フランス軍』とはフランス連合軍、つまりインドシナ平定を目的に組織された『極東フランス遠征軍団(CEFEO)』を意味しますが、このCEFEOはフランス軍(陸海空軍・植民地軍)に加えて、ベトナム国軍・ラオス国軍・カンボジア国軍というインドシナのフランス連合諸国軍で構成されていました。

さらにフランス軍内の植民地軍にもインドシナ各地出身の兵士が多数所属していたため、CEFEO(いわゆる『フランス軍』)の約半数がベトナム国軍であり、さらに人種的には約7割がインドシナ人(ベトナム人・ラオス人・カンボジア人・少数民族)でした。

[CEFEOの人種・国籍別兵力の推移]

| 1951 | 1952 | 1953 | |

| フランス人(白人) | 51,175 | 50,737 | 59,526 |

| 北アフリカ人(地中海人種) | 11,000 | 22,892 | 36,628 |

| アフリカ人(黒人) | 2,000 | 13,281 | 19,342 |

| 外人部隊(多人種だが主に白人) | 11,131 | 16,664 | 16,586 |

| インドシナ人(アジア人) | 35,000 | 86,000 | 60,000 |

| フランス軍 合計 | 110,306 | 190,592 | 194,263 |

| ベトナム国軍 | 70,000 | 135,000 | 200,000 |

| ラオス国軍 | 4,000 | 10,000 | 15,000 |

| カンボジア国軍 | 5,500 | 11,000 | 11,000 |

| インドシナ諸国軍 合計 | 79,500 | 156,000 | 226,000 |

| 極東フランス遠征軍団 合計 | 189,806 | 346,592 | 420,263 |

[CEFEOの人種構成]

ベトナム陸軍第5空挺大隊(仏略:5e BPVN / 越略:TÐ5 ND)は1953年9月1日、ハノイのブイ学校(チュー・バン・アン中学)にて発足した。人員はフランス植民地軍第3空挺植民地大隊(3e BPC)および第23空挺インドシナ人中隊(23e CIP)から異動した総勢1,080名の将兵からなり、23e CIPは5e BPVNの第4中隊へと改編された。これに伴い植民地軍3e BPCは1953年8月31日に解散*したが、同部隊を指揮していたフランス人指揮官は5e BPVNに異動し、引き続き部隊の指揮を執った。

(※3e BPCは1955年にフランス本土で再編成され、現在はフランス陸軍海兵隊第3海兵空挺歩兵連隊(3e RPIMa)へと改称されている。)

[5e BPVNの歴代フランス人大隊長]

1953年9月1日 - 1953年12月15日: ジャック・ブーヴリー大尉

1953年12月20日- 1954年5月: アンドレー・ブテラ少佐

1954年6月 - 1954年7月: トリー大尉

1954年7月: ルッソー大尉

実戦で稼働するまでに装備の確保と兵士の訓練に時間を要した他のベトナム軍空挺大隊とは異なり、5e BPVNの人員は当初大半がフランス人であったことから、同大隊はすぐに戦闘に参加する事が出来た。

1953年9月23日、フランス連合軍はケサット運河沿いの紅河デルタ地域のベトミン軍掃討を目的とする『ブォーシェ』作戦を開始した。作戦には計18個大隊が投入され、5e BPVNもその一つとして全兵力で参加した。この作戦で5e BPVNは死者21名、負傷者57名の損害を出したため、その後同部隊にはベトナム人兵士が補充され、ハノイ市内のバックマイ空港での戦闘に参加するためハノイへと引き返した。

その後5e BPVNは他の二つのフランス軍空挺大隊と共に1953年9月27日から29日まで、ソン・ジン・ハオ地区、省道192号および17号線、アンヴェ村における『ブォーシェII』作戦に投入され、さらに1953年9月29日から11月4日まで『ブォーシェIII』、『ブォーシェIV』作戦に引き続き参加した。その間、隊の人員は随時訓練を終えたベトナム人兵士に置き換えられ、5e BPVNは本格的なベトナム国軍部隊へと発展していった。

この後5e BPVNはディエンビエンフーへの出撃に備え、11月12に日までにハノイに帰還した。

ディエンビエンフー

1953年11月23日、フランス連合軍はラオス国境に近いベトナム北西部の丘陵地帯ディエンビエンフーを制圧・要塞化するため、第二次世界大戦以降最大規模の空挺降下作戦『キャストール』作戦を開始した。ディエンビエンフーには4,560名を超える空挺部隊が降下し、ブテラ少佐率いる5e BPVNものその一員としてディエンビエンフーに降り立った。

キャストール作戦の成功を伝えるフランスのニュース映像

L'OPERATION CASTOR A DIEN BIEN PHU - Institut national de l'audiovisuel

ディエンビエンフーに降下した5e BPVNのベトナム人兵士

ECPAD - Opération «Castor» à Diên Biên Phu, 20 – 24 novembre 1953.

しかしその1か月後、ディエンビエンフーに対するベトミン軍の大攻勢『ディエンビエンフーの戦い』が開始されると、5e BPVNは増援として1954年3月13日に再びディエンビエンフーに空挺降下した。以後2か月弱に渡る壮絶な戦闘の末、1954年5月7日にディエンビエンフーは陥落した。5e BPVNはその兵力のほとんどをディエンビエンフーに投入していたため、同地の陥落・降伏と同時に5e BPVNは解散した。

ソ連の宣伝カメラマン ローマン・カルメンが撮影した実際のディエンビエンフーの戦いにおけるベトミン軍

この戦いで5e BPVNには多数の死傷者が発生し、生き残った者も全員、他のフランス連合軍部隊と共にベトミン軍に捕虜として捕えられた。5e BPVNを含むベトナム国軍兵士は、独立を阻んだ売国奴と見做され、ほとんどの将兵がホー・チ・ミン政権下の捕虜収容所で、過酷な環境と虐待によって死亡した。

[参考文献]

Võ Trung Tín, Nguyễn Hữu Viên, 『Binh Chủng Nhảy Dù 20 năm Chiến Sự』, Tac Gia Xuat Ban (2000)

Martin Windrow, 『The French Indochina War 1946-1954』, Osprey Publishing (1998)

Michael Martin, 『Angels In Red Hats: Paratroopers of the Second Indochina War』, Harmony House Pub Louisville (1995)

Michael Martin, 『Angels In Red Hats: Paratroopers of the Second Indochina War』, Harmony House Pub Louisville (1995)

2018年05月03日

おフランスのおべべ

前回の続き

仏軍供与の戦闘服を一気に作りました。

カットがいろいろあって困っていたフロッグスキンは結局、米海兵隊のP44で描きました。同じくウィンドプルーフも仏軍によるジャケット改造型とかありますが、今回は一番数が多いであろうオリジナルの英軍プルオーバー式スモックにしておきました。

これで1948年から1975年までのベトナム陸軍空挺部隊の主だった戦闘服は一通り書き終えました。次は小火器と個人装備。

おまけ:国産リザード迷彩パンツ?

リザード迷彩の戦闘服はいつ頃まで現場で使われていたんだろう?と60年代の写真を調べていたところ、今まで把握していなかった謎のパンツの存在が浮かび上がってきました。

この人の着てる服、上着は普通のTAP47/52っぽいですが、パンツに付いているべきカーゴポケットがありません。という事はTAP47でもTTA47でもないという事になります。なんじゃこりゃ?生地は上着と同じフランス製に見えます。

(写真: Southeast Asia US Army Security Agency Veterans Association, 1963-1964年頃, サイゴン)

こちらのパンツにいたっては、カーゴポケットが無いどころか、あきらかに米軍およびベトナム国産作戦服と同じ「貼り付け式ポケット」を備えている事がわかります。こんなパンツがあったんだ~!こちらも生地は上着と同じに見えるので、フランス製の生地から縫製したと考えられます。

(写真: 1963年11月, サイゴン)

しかしこれらのパンツ、個人がテーラーで作らせたにしてはデザインが地味過ぎると思います。フランスが置いていったTAP47は1960年代には在庫が枯渇しており、将兵の間でプレミア価格で取引される人気の服のはずなのに、そのオリジナルの生地を使ってわざわざ地味な国産型を作る意味が分からない。となると、このパンツは個人オーダーではなく、国産型の裁断が採用された1960年以降に工場で正規に生産された物である可能性もあります。リザード迷彩を含むフランスから供与された被服は全てフランスで縫製された後、インドシナに輸送されたという認識だったのですが、縫製前の生地も送られていたのでしょうか・・・?

2017年11月21日

いろんなTAP47

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

左から

WPG製リプロ TAP47/52(旧製品)

WPG製リプロ TAP47/52(旧製品・染色加工)

実物 パステルリーフTAP47

実物 TAP47/53

僕は当日メダルを忘れてしまい、さらに持参した白靴紐のジャンプブーツに履き替えるタイミングも逃してしまったので、礼装状態ではありません。また改めてフルメダルのパレード装をやりたいと思います。

Tenue de saut Mle 1947、通称『TAP47降下服』とは、フランス軍が1947年に採用した戦闘服の一種で、落下傘降下時の防風・防寒を目的とした空挺部隊(TAP)向け被服です。折しも当時は第一次インドシナ戦争が激化の一途を辿っており、TAP47降下服はインドシナに派遣されたフランス陸軍(本土軍・植民地軍・外人部隊)の空挺部隊に大々的に使用されます。そしてその後もTAP47は改良を重ねながらアルジェリア戦争期まで使用されていました。

また第一次インドシナ戦争中にフランス植民地軍内に組織され、後にそれぞれの国軍となったインドシナ諸国の空挺部隊もフランス軍からこのTAP47系降下服を供与されており、それらの国々では1956年にフランス軍がインドシナ半島から完全撤退した後も、TAP47という服はエリート部隊の証と見做され、1970年代まで空挺部隊の伝統を表す正装として扱われていました。この記事では特にベトナム軍で使用された各種TAP47系降下服をご紹介します。

関連記事 ベトナム軍の迷彩

※2017年11月26日追記

<フランス軍TAP47>

インドシナ諸国で使用されたTAP47はフランス連合時代にフランス軍から供与されたものが主でした。

TAP47

最初期のTAP47にはリザード迷彩生地とカーキ単色生地の二種類が存在し、その中カーキのタイプがベトナム軍に供与されていたのが当時の写真から確認できます。

[画像: ベトナム陸軍第1空挺大隊, 1951年]

TAP47/51

TAP47/51はTAP47の1951年改良型で、こちらもリザード迷彩生地とカーキ単色生地の二種類が存在しました。(パンツはカーキのみ)。(※ごく少数ながらリザード迷彩の47/51パンツも生産されていたとご指摘いただきました。)その中カーキのタイプがベトナム軍に供与されていたのが当時の写真から確認できます。

[画像: ベトナム陸軍第1空挺大隊, 1953~1955年頃]

TAP47/52

TAP47/52はTAP47の1952年改良型で、生地はリザード迷彩のみです。1953~1954年までベトナム国軍空挺部隊に供与され、ディエンビエンフーの戦いなど数々の激戦で用いられた、TAP47シリーズの中でも最も多く戦闘に用いられたタイプです。第一インドシナ戦争終結後も、1960年代初頭までTAP47/52は空挺部隊で実用される降下用被服でしたが、後に作戦服はブラッドケーキ迷彩服等に切り替わっていったため、以後TAP47/52(主にジャケット)は礼装として珍重されるようになります。

[画像: ベトナム陸軍特殊部隊, 1960年代後半~1970年代前半]

TAP47/53

TAP47/53はTAP47の1953年改良型で、生地はリザード迷彩のみです。第一インドシナ戦争中に採用されたものの、フランスで生産されたこの服が実際にインドシナに到着したのは終戦間際の1954年前半であり、本格的に前線部隊への支給が始まったのは第一インドシナ戦争終結後と考えられています。戦後に支給されたため47/52と比べると戦闘による消耗は少なく、1960年代以降はこの47/53が礼装として多く用いられるようになります。なお上の写真のように上下揃いで着用されるのは部隊単位で在庫していたまたは購入した場合のみで、個人の場合は上下揃いで買う者は少なく、多くの場合着用されるのはジャケットのみでした。

[画像: ベトナム陸軍空挺師団, 1967年11月1日国慶日]

<非正規TAP47>

1960年代に第二次インドシナ戦争が激化すると、需要と反比例してフランス製TAP47シリーズの在庫は枯渇していったため、特にベトナム共和国軍では当時国内に存在していた各種迷彩生地を使ったTAP47と同型の非正規な服が、パレード用の礼装や晴れ着として、部隊単位あるいは個人的に製作されるようになりました。

イギリス軍ウィンドプルーフ(ブラッシュ)迷彩生地

ウィンドプルーフ(ブラッシュ)迷彩は元々、第二次大戦中にイギリス軍が開発した空挺部隊の降下スモックに用いられていた生地で、第一次インドシナ戦争期にイギリスがフランス軍に供与し、さらにその後フランス軍によってベトナム軍にも供与されました。こうした経緯から、1960年代初頭にはウィンドプルーフ迷彩を基にしたブラッドケーキ迷彩がベトナム軍によって新たに開発されます。ただしウィンドプルーフ迷彩の被服は通常、イギリス軍と同型のスモックや、フランス軍独自のジャケット・パンツであり、写真のTAP47型は個人的にオーダーメイドされたと思われる非常に稀な例です。

[画像: ベトナム陸軍空挺師団, 1960年代後半]

関連記事

ブラッドケーキ/ブラッシュ迷彩

ベトナム海兵隊ザーコップ(タイガーストライプ)迷彩生地

ザーコップ(タイガーストライプ)迷彩は、フランス軍のTAP47(および同じ生地のTTA47)のリザード迷彩を基にベトナム海兵隊が1950年代末に開発した迷彩です。ただし海兵隊は空挺部隊を保有していない為、実戦で降下服を着用する事はなく、写真のTAP47型は純粋にパレード用の礼装として極わずかに制作された物と考えられます。

[画像: ベトナム海兵隊海兵旅団, 1966年6月19日国軍の日]

関連記事

続・タイガーストライプの始まり

民間ERDL(インビジブルリーフ)迷彩生地

ERDLパターンは元々、1948年に米陸軍ナティック研究所で開発されたものの、米軍での採用は長年見送られており、軍よりも先に民間のハンター用迷彩服として出回った迷彩でした。ベトナム軍は1965頃にこのERDL(インビジブル)迷彩を作戦服の迷彩として採用し、1967年頃まで支給しました。このTAP47型はその期間中、パレード用礼装として極わずかに制作されたものと考えられます。

[画像: ベトナム陸軍空挺師団, 1966年?]

アメリカ軍ERDL(グリーンリーフ)迷彩生地

1967年にアメリカ軍がついにTCU(熱帯戦闘服)用迷彩として改良型ERDL(グリーンリーフ)迷彩を採用すると、ベトナム軍の標準迷彩もインビジブルからグリーンリーフに切り替わり、以後70年代初頭までグリーンリーフ迷彩の作戦服が支給されました。写真のTAP47型はその期間中、パレード用礼装として極わずかに制作されたものと考えられます。

[画像: トナム陸軍空挺師団および海兵隊, 1967~1969年頃]

ベトナム軍ERDLレンジャー・エアボーン(パステルリーフ)迷彩生地

レンジャー・エアボーン(パステルリーフ)迷彩はアメリカ軍のERDL迷彩を基にしたベトナム国産の迷彩で、1968年頃から支給が始まり、1970年代に入るとグリーンリーフにとって代わってベトナム軍の標準迷彩となりました。写真のTAP47型はその期間中、パレード用礼装として極わずかに制作されたものと考えられます。

[画像: ベトナム陸軍空挺師団, 1960年代末~70年代前半]

フランス軍リザード迷彩ポンチョ生地

上記のようにベトナム国産のTAP47系降下服には様々な迷彩生地が用いられたものの、将兵の間で最もステータスとされたのはやはりオリジナルのフランス製(リザード迷彩)でした。しかしフランス連合脱退から20年近く経過し、オリジナルは入手困難であったことから、中には迷彩服ではなく、フランス軍の迷彩ポンチョを改造してまでリザード迷彩にこだわる士官もいた事が写真から伺えます。

[画像: ベトナム陸軍空挺師団衛生大隊主任軍医チャン・ドゥック・トゥオン博士, 1970年代前半]

上記以外にも、聞くこところによるとフランス製TAP47の欠乏に伴いベトナム軍が韓国に発注して作らせたという韓国製リザード迷彩や、ベトナム国家警察ナショナルポリス(クラウド)迷彩のTAP47系降下服まで存在したそうなのですが、残念ながらそれと確認できる当時の写真を僕はまだ見付けられていません。

<おまけ>

今回記事を書くにあたってTAP47系の着用例を見直していたところ、非常に気になる写真を見つけてしまいました。

撮影時期は不詳なのですが、クーデターによって1963年11月2日に暗殺されるゴ・ディン・ジエム総統が映っている事から、確実にそれ以前の写真です。

手前の兵士はTAP47系の降下服を着ていますが、問題は服ではなくその袖に付いている部隊章です。服装から部隊は空挺旅団である事は間違いないと思うのですが、その部隊章が、どうも当時空挺旅団で使われていたと考えられているタイプ(下向きの鷲)には見えないのです。むしろ、どちらかと言うと、1964年後半以降(※)に見られる新型(白頭鷲)に見えます。かなり不鮮明なのですが、拡大して見比べてみるとこうなります。

※新型が使われたのは、一般的には空挺旅団が師団に昇格した1965年12月末(実質的に1966年)以降とされていますが、実際には1964年中から使用されていた事を以前記事にしました。過去記事『撮影会②空挺旅団 1963年サイゴン』参照

もしこれが新型であったらなら、これまで一般に1965年12月と書かれ、僕自身も1964年中だと思っていた採用時期は、さらに遡って1963年以前という事になります。これはすごい発見かも知れません。しかしこの画像だけでは確かな事は言えないので、さらに当時の写真を調べて行こうと思います。

※2018年7月12日追記

部隊章の採用時期について新たな知見が寄せられました。

新記事参照 『ベトナム陸軍空挺部隊の部隊章』

2017年10月20日

通称"カオダイ軍ベレー"の正体について

※2024年1月30日更新

知ってる人には常識ですが、このベレーに付いているベレー章は『カオダイ軍(Cao Dai Army)』の物として知られています。しかし、このベレーについて調べれば調べるほど、その通説が疑わしく思えてきたので、その訳を書いていきます。またこの疑問を抱いていたのは私だけではなかったようで、海外のコレクターの間でもいくつかの説が唱えられていました。

Wehrmacht-Awards.com

このベレー章の正体については現在、大まかに言って以下の3つの説が挙がっています。

1. カオダイ軍およびカオダイ教徒を示すベレー章である。(通説)

2. 元々はカオダイ部隊のものだったが、1955年にカオダイ部隊がベトナム国軍に吸収されると陸軍一般兵科用として広まった。(某ベトナム人コレクター)

3. そもそもカオダイ教は無関係。ただの陸軍一般兵科ベレー章だ。(某米国人コレクターなど)

僕は正しいのは3の説であり、1・2の通説は間違っていると考えています。以下にその理由を挙げていきます。

◆カオダイ部隊の部隊章は別に存在する

▲フランス連合カオダイ部隊(Troupes Caodaïstes)部隊章 [1947-1955年2月]

第1次インドシナ戦争中に編成されたカオダイ部隊の部隊章は右胸に付けるバッジのみでした。

その後カオダイ部隊はフランス軍の撤退に伴い1955年2月13日にベトナム国軍に編入されると同時に部隊章も新しいデザインに更新されます。

▲ベトナム国軍カオダイ部隊(Force Armée Cao Dai)部隊章 [1955年2月~1955年10月?]

◆カオダイ部隊以外でもこのベレー章は着用されている

◆ジエム政権によってカオダイ教が弾圧された時代もベレー章が政府軍によって広く使われている

1955年10月にベトナム国首相ゴ・ディン・ジエムが国民投票でバオダイ(保大帝)を追放しベトナム共和国の初代総統に就任すると間もなく、150万人以上の信徒を抱えるカオダイ教団とカオダイ部隊を危険視していたジエムは、政府軍をカオダイ教団本部のあるタイニン省に投入してカオダイ教団の動きを封じるとともに、カオダイ部隊を解散させます。

政府に恭順したカオダイ兵たちは一般兵としてベトナム各地の部隊に散り散りとなっていきましたが、一部の元カオダイ部隊将兵は降伏を拒否して反政府勢力として地下に潜伏したため、ジエム政権は1956~1958年にかけて3000人以上のカオダイ教徒を逮捕してカオダイ部隊の残党狩りを行っていきます。このようにベトナム共和国政府とカオダイ教は、ジエム政権が崩壊する1963年末まで敵対関係にありました。

しかし、カオダイ教が弾圧された時代でも、問題のベレー章は(弾圧していた側の)政府軍将兵に広く使用されていました。従ってこの時点でベレー章がカオダイ部隊・カオダイ教徒を示すものだったとは考えられません。

◆明らかにカオダイ教徒ではない政府軍の高級将校たちも問題のベレー章を身に着けている

▲グエン・ゴック・ロアン(写真左・当時大佐・軍事保安局長官) [1965年11月1日]

1963年11月のクーデターによってジエム政権が崩壊し、新たに軍事政権が発足すると政府とカオダイ教との対立は終わり、元カオダイ部隊の幹部らもベトナム共和国軍へと復帰します。とは言え、あくまで宗教差別が撤廃されただけで、1955年以来8年間も軍から離れていたカオダイ教の将校が復帰してすぐに要職に就くという事はありえず、政権に近い高級将校の中にカオダイ教徒は居なかったと考えられます。

一方、カオダイ教が迫害されていた時期にも出世を続け高級将校になった者たちの中には、問題のベレー章を使用する者が少なからず居るため、ベレー章とカオダイ教に関係があるとはさらに考え辛くなります。

◆アメリカ国防省が作成したベトナム共和国軍制服の図解には、陸軍ベレー章(兵科士官用)として記載されている

▲(左) Pocket Guide to Vietnam, DOD, 年代不詳 / (右) Pocket Guide to Vietnam, DOD, 5 April 1966

▲A Pocket Guide to Vietnam, DOD, 20 Nov 1970

1967年の徽章改定後の版には問題のベレー章は記載されていません。これはそのベレー章が宗教を示すものではなく、単なる陸軍の帽章であり、1967年に他の徽章と同じくデザインが改定された事を意味していると言えそうです。

◆ベトナム共和国軍付きのアメリカ軍アドバイザーも着用しているが、彼らの担当はカオダイ教とは関係ない

▲ゲイリー・カミングス米陸軍特技兵 [1966-1967年頃]

当時カミングス特技兵はサデク省ヴィンロンに駐屯するMACVアドバイザーチーム60に所属しており、ベトナム陸軍第9歩兵師団付きのアドバイザーを勤めていましたが、サデク省や第9歩兵師団が特にカオダイ教にゆかりのある地域・部隊という事はありません。

◆そもそもカオダイ教のシンボルマークとベレー章のデザインとの類似性は、単に『三角形の図柄が入っている』という点のみで、見比べると全く似ていない

▲カオダイ教のシンボル(左)と問題のベレー章(右)

なおカオダイ教的には三角形ではなく『カオダイの目』と呼ばれる目の意匠の方が重要視されている模様

以上の理由から、このベレー章をカオダイ軍の物とする1の通説は間違いであり、このベレー章の正体は単なる陸軍一般兵科ベレー章(1954-1967)であったと私は考えています。

Posted by 森泉大河 at

22:29

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│コレクション│被服・装備│植民地軍 │カオダイ教│【ベトナム国内勢力】

2017年08月11日

制服計画の進捗

ベトナム共和国軍トゥドゥック歩兵学校 予備士官候補生 夏季準礼服

(1960年代後半~1975年)

トゥドゥック歩兵学校については過去記事参照

ほぼ完成。

肩章のみ実物で、チノ制服はセスラーの米軍レプリカで代用。

トゥドゥック制帽と英勇章飾緒(Dây Biểu Chương Anh Dũng Bội tinh)は米国製レプリカ。

トゥドゥック歩兵学校部隊章は、実物持ってるけど付けるのがもったいないので、自作プリントパッチを使用。

唯一の問題は、ちびちびと徽章などを集めている間に、僕のお腹にお肉がついてしまい、最初に買ったチノパンが履けなくなった事。買い直すの悔しいし、どうせ着る機会もそう無いから、引き続きダイエットに励みたいと思います。

こちらの進捗はまだ7割くらい。

ベレーおよびベレー章、キメラのバッジはレプリカ。

肩章、降下資格章、飾緒は当時とほぼ同じデザインなので現用実物で代用。

剣を持つキメラがデザインされた第1および第2空挺コマンド植民地準旅団の徽章は1950年に向きが変更されており、

僕が持ってるレプリカは1950年以前のタイプ。当時既に編成されていた空挺インドシナ人中隊(CIP)というと、

1951年に編成されたベトナム国軍初の空挺部隊『第1(ベトナム)空挺大隊』の基となった、第1空挺インドシナ人中隊(1er CIP)。

したがって正式な所属部隊を書くと、『フランス植民地軍 / 極東フランス遠征軍団 第2空挺コマンド植民地準旅団 第1空挺コマンド植民地大隊 第1空挺インドシナ人中隊』という長ったらしい肩書になります。

なので、胸に付ける大隊バッジは1er CIPの親部隊の『第1空挺コマンド植民地大隊(1er BCCP)』となるので、それのレプリカを探し中。左袖に付ける植民地軍バッジは、肩章と同じく現在のフランス海兵隊とほぼ同じデザインなので、それで代用しようと思っています。

※第2次大戦後から1950年代にかけてインドシナやマダカスカル、アルジェリアなどで相次いだ独立戦争によってフランス政府も帝国主義を放棄せざるを得なくなったため、1958年にフランス連合は解体され、フランス海軍省所属の植民地派遣部隊である『植民地軍(Troupes coloniales)』は、新たに海外即応派遣部隊と定義され、名称も『海兵隊(Troupes de marine)』へと改名されます。その後、海兵隊は1967年に海軍省の所管から離れ、正式にフランス陸軍に編入されました。

しかし海兵隊は現在も、陸軍内でも独立した地位を有する組織であり、肩章や袖章などのデザインは1940年代から変わっていません。その為、現在の海兵隊の徽章類が、第一次インドシナ戦争期の植民地軍制服用に使えちゃう訳です。

ただしデザインは変わっていないものの、実際には素材がモール刺繍からただの金糸刺繍に変わっているので、よく見ると別物なんですが・・・、当時物を集めるのはかなり大変だしレプリカも存在しないので、今は現用のもので妥協するしかない感じです。

なお、この服も、ウエストを絞らないとパンツが履けません。買った当時は履けたんですが…。

でもまぁ、水泳を始めてから5kgは減量したし、筋肉が復活した事で代謝も良くなっただろうから、このまま続ければきっと大丈夫なはず。はず。一応、スポーツ系の大学で水泳サークルに入ってる19歳の子と二人で、同じメニューの練習をしているので、オッサンのダイエットとしてはけっこうハードな練習をしてるつもり。最低でも一日2000m、週2回は泳いでるし。本気で競争すれば、25mまでなら現役にも負けないスピードで泳げています。25m過ぎると一気にバテて、どんどん引き離されるけど。

あと、ここ1ヶ月間体重が減らないのは、脂肪がより重い筋肉に変わったせいだと自分に言い聞かせてます。

Posted by 森泉大河 at

11:58

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│コレクション│SVSQ/士官候補生│被服・装備│ND/空挺│植民地軍

2017年04月18日

ベトナム軍のM1系ヘルメット その1

ベトナム共和国軍では、1948年の国軍創設から1975年のベトナム戦争終結まで、30年近くに渡って様々なモデルの米軍M1系ヘルメットが使用されていました。今回は、それらベトナム軍で使用されたヘルメットについてご紹介します。

M1ヘルメット (大戦モデル)/アメリカ製

使用期間: 1948年~

第1次インドシナ戦争中、ベトナム軍で最も普及していたヘルメットがアメリカ製のM1ヘルメットでした。これは第2次大戦集結後、再建が始まったフランス軍への軍事支援としてアメリカが供与したもので、第1次インドシナ戦争期のフランス連合軍で最も多用されたヘルメットでした。またM1ヘルメットには各種空挺部隊仕様(後述)が存在しましたが、それらは十分な数が揃わなかったため、空挺部隊でも通常型(一般兵科用)のM1ヘルメットが使用されていました。

なお、ここで言うM1ヘルメットとは第二次大戦中の1940年代前半に生産されたモデルになります。大戦モデルと言っても色々ありますが、写真から判別できるのは、大戦中一般的だったJフック型チンストラップが付いたM1という事ぐらいであり、また米軍の中古がまとめて供与されたものなので、細かい仕様はごちゃ混ぜだったと思われます。

M1Cヘルメット (布製チンストラップモデル)/アメリカ製

使用期間: 1951年~

M1Cヘルメットはアメリカ軍が1943年に採用したM1ヘルメットの空挺部隊仕様で、M1のライナーに空挺降下時の安定性を高めるAストラップを追加し、またシェル側のチンストラップにスナップボタンを備えライナーと固定できるデザインとなっていました。第1次インドシナ戦争中、ベトナム国軍を含むフランス連合軍の空挺部隊では、M1と同じくアメリカから供与されたこのM1Cヘルメットが多用されていました。なお当時のM1Cは、革製チンカップに代わって大戦末期に採用された布製チンストラップのタイプが一般的でした。

M1ヘルメット EO改修型/アメリカ製・フランス軍改造

使用期間: 1952年~

フランス連合軍の空挺部隊にはアメリカ製のM1Cヘルメットが支給されていたものの、その数には限りがあり、空挺部隊の規模拡大と共にヘルメットが不足していきました。そこでフランス軍は1952年に、在庫に余裕のある一般兵科用M1ヘルメットのライナーにM1Cのような空挺降下時の安定性を高めるAストラップを取り付ける改造を行い極東(EO)=インドシナ派遣部隊への支給を開始します。この改造されたM1は"M1ヘルメットEO改修型(Casque M-1 modifié Extrême-Orient)"と呼ばれ、M1Cのような爪付きバックルではなく、左右2個ずつ備えたDリングで布製のウェビングチンストラップを締め上げる方式のAストラップを備えていました。

参照: Normandy..Accessories http://www.normandy-accessories.com/product_info.php?products_id=474

Mle 51 TTA OTANヘルメット/フランス製

使用期間: 1952年~

Mle 51 TTA OTANヘルメット(Casque troupes toutes armes modèle 51 OTAN)はM1ヘルメットを基にフランス軍が1951年に制式採用した一般兵科用ヘルメットです。第2次大戦による荒廃と戦後の東西冷戦による緊張状態を迎えた西欧諸国は、軍の再建をアメリカからの軍事支援に頼っており、ヘルメットもアメリカ製のM1ヘルメットが北大西洋条約機構軍の標準装備となっていました。この中でフランスは装備の国産化を図り、北大西洋条約機構(仏語略称:OTAN)の標準ヘルメットであるM1を国産化した物がMle 51 TTA、通称OTANヘルメットでした。 このOTANヘルメットはM1ヘルメットとほぼ同じ構造でしたが、シェルの前側のバイザー部分がM1より短く、逆に後ろ側がM1より大きく突き出ているのが特徴でした。OTANヘルメットはフランスからベトナム軍に供与された期間が短かったため数は少ないものの、1960年代まで使用例が見られます。

参照: World War Helmets http://www.world-war-helmets.com/fiche.php?q=casque-francais-mle-51-tta

なお、フランス軍は1953年に、OTANヘルメットにM1Cと同様のAストラップを追加した空挺部隊向けの"Mle 51 TAPヘルメット"を採用しましたが、インドシナ派遣部隊もしくはベトナム国軍での使用例については未確認です。

M1ヘルメット (戦後モデル)/アメリカ製

使用期間: 1950年代末?~

フランスがベトナムから撤退した後、ベトナム共和国軍はアメリカから直接軍事支援を受けるようになり、個人装備も急速にアメリカ式に切り替わっていきます。M1ヘルメットも大戦期の旧モデルから、当時のアメリカ軍の現用(いわゆる戦後モデル)へと更新されていきます。さらに1960年代に入るとベトナム軍のヘルメットの大半はこの戦後モデルに置き換わり、以後1975年まで長きに渡って使用されました。なお空挺部隊においても、空挺用ヘルメットの不足から、一般兵科用M1は引き続き使用されました。

戦後モデル(1950年代から1960年代前半)のM1ヘルメットは、大戦期のJフック型に代わり、既定の圧力でバックルが外れるように設計されたT1型チンストラップが装備されているのが大きな特徴でした。(T1ストラップは1944年に採用されたものの、実際に普及するのは1950年代になってからでした。) また、ライナーの革製チンストラップは標準装備でしたが、前線ではシェルの内側に隠されたり、外されている場合も多々ありました。

M1Cヘルメット (戦後モデル)/アメリカ製

使用期間: 1950年代末?~

M1と同様に、空挺部隊向けのM1Cヘルメットも順次戦後モデルに切り替わっていきました。M1C戦後モデルは、M1と同様シェル側にはT1型チンストラップ(スナップボタン付き)が装備されており、またライナー側のウェブチンストラップも金属ハトメ付きの新型になっています(※2017年4月19日訂正: 形状は大戦末期の物と同じでした)。なお、M1Cのライナーは一般兵科用M1のシェルと互換性がある為、戦後モデルもしくは後述する国産M1のシェルにM1C(空挺用)ライナーが取り付けられている事もあります。

国産M1ヘルメット/ベトナム製

使用期間: 1960年代中盤?~

1960年代半ばになると米国製M1(戦後モデル)をコピーしたベトナム国産のヘルメットの生産が始まり、以後終戦まで米国製と共に広く使われていきます。国産M1ヘルメットの特徴は、米国製M1のような反射防止の砂吹付塗装がなされておらず表面がツルツルであった事でした。この砂吹付の省略は、同じくM1を国産化していた台湾軍やタイ王国軍でも行われました。塗装色は米軍のようなオリーブドラブではなく、青みがかった暗緑色と言った感じの色をよく見ます。またライナーの革製チンストラップは不要と見なされ、最初から備えていなかったと思われます。

◆M1 / M1Cヘルメット (1965年モデル)/アメリカ製について

アメリカ軍は1941年以来ほぼ同じ構造だったM1およびM1Cヘルメットの大掛かりなマイナーチェンジを1965年に行い、ベトナム派遣アメリカ軍部隊が使用するヘルメットは順次この新型(1965年モデル*)に切り替わっていきました。この1965年モデルのM1/M1Cは、戦後モデルと同様にベトナム共和国軍に供与された可能性は十分あるものの、ライナーの内装が写っていない限り当時の写真からではそのM1が戦後モデルなのか1965年モデルなのかを判断するのは難しいため、僕はまだ1965年モデルのM1がベトナム軍でも使用されていたという確証は得られていません。

※マニアの間では1965年モデルのM1およびM1Cに"M2"という通称がつけられていますが、M2とは本来、1942年に開発された最初期の空挺仕様M1ヘルメット(M1Cより前のモデル)の名称です。1965年モデルをM2と呼ぶのはかなり間違ってるので止めた方がいいと思います。

おまけ

ツルツルヘルメット計画、進行中

2017年03月27日

ブラッドケーキ/ブラッシュ迷彩

先日ベトナム海兵隊のタイガーストライプ迷彩について書きましたが、タイガーストライプと同じく1960年代初頭から使用され始め、ベトナム共和国軍を代表する迷彩服としてタイガーストライプと双璧を成していたのが『ブラッドケーキ』または『ブラッシュ』と呼ばれる迷彩服でした。(これらの呼び名はマニア間での通称であり、当時のベトナム軍における呼び名ではありません。) 今回はこのブラッドケーキ迷彩服について、当時の写真を交えながらご紹介します。

関連記事: ベトナム軍の迷彩

ブラッドケーキ迷彩の起源

愛好家・コレクターの間では、ベトナム軍ブラッドケーキ迷彩の源流は第2次大戦中に開発されたイギリス陸軍の迷彩ウィンドプルーフスモックにあると考えられています。

Smock, Windproof, Camouflaged: British Army© IWM (UNI 4081)

このウィンドプルーフスモックは第2次大戦中、イギリス軍の指導の下組織された自由フランス軍SASにデニソンスモック等の英軍装備と共に供与されており、さらに大戦後は米英軍の支援の下再建中のフランス陸軍(本土軍・植民地軍・外人部隊)の空挺部隊に大々的に供与され、スモックだけでなく同じ生地で作られたジャケットやパンツも生産されました。

時を同じく、1946年に第1次インドシナ戦争が勃発すると、このウィンドプルーフ系迷彩服はインドシナ派遣部隊(CEFEO)の各空挺部隊にも支給されます。さらに1948年からは植民地軍のインドシナ人空挺中隊(CIP)に、1951年からはフランス連合の枠内で独立したベトナム、ラオス、カンボジア各国の空挺部隊でも使用されるようになります。

国産化

こうしてウィンドプルーフ系迷彩服はベトナム共和国軍へと受け継がれていった訳ですが、ジュネーブ協定後の1950年代後半になるとウィンドプルーフ迷彩の使用例は急激に減少します。なぜならフランス連合軍はベトナムから撤退する際、これから部隊に支給するはずだった新品の空挺部隊用リザード系迷彩服(TAP47系、TTA47系)を大量に南ベトナムに置いて帰ったため、ベトナム軍空挺部隊の使用する迷彩服はそれら新品のリザード系だけで十分となり、古いウィンドプルーフ系を着る必要がなくなってしまったからです。

しかし、当然ながらフランス軍が残していったリザード系迷彩服の数にも限りがあり、訓練や戦闘で消耗されればいずれ迷彩服が不足する事は明白でした。その為ベトナム軍は空挺部隊向け新型国産迷彩服の開発を進めていきます。こうして生まれたのが、ウィンドプルーフ迷彩を基に開発されたブラッドケーキ迷彩服でした。

このブラッドケーキ迷彩服の裁断は、海兵隊タイガーストライプや、その発展型であるベトナム軍共通の作戦服とは異なる独特のものでした。この服は空挺部隊向けの作戦服である為、空挺降下時に着用する事を念頭に設計されています。海兵隊式と違い、降下時に風圧で空気が服の中に入ってバタついたり、装備・ベルト類が引っかからないよう、前合わせやポケットのフラップが隠しボタンになっているのが大きな特徴でした。また、迷彩パターンだけでなく、ウィンドプルーフスモック本来の防風性も受け継ぎ、風を通しにくい生地が使われていました。なお、パンツは概ね海兵/一般と同じく米軍ユーティリティ式の貼り付けポケットで、カーゴポケット有り・無しが存在していました。

しかし残念ながら、僕はまだブラッドケーキ迷彩服がいつごろ開発されたのか、詳しい情報はつかめていません。僕が写真で着用を確認している最も古い時期は、1962年になります。もっと古くからあるよ!という情報をお持ちの方、是非ご連絡下さい!

ブラッドケーキ迷彩服を着用し降下訓練に臨む空挺旅団兵士[1962年]

またブラッドケーキ迷彩服は1960年代初頭から60年代末まで10年近く使用された服であるため、いくつかバリエーションが存在します。以下は、僕が写真で確認しているもののまとめになります。

◆大2ポケット

おそらく最初に生産されたブラッドケーキ迷彩服の裁断。大きめの胸ポケットと隠しボタンの前合わせが特徴。ポケットのマチ、TTA47のような肩当て補強、エポレットはそれぞれ有り・無し両方が見受けられます。

[1963-1964年?]

[1963-1964年] 画像: © Southeast Asia US Army Security Agency Veterans Association

ライセンス企業Alamyではこの写真の撮影年を1973年と記載していますが、僕の見立てでは1964~1966年頃だと思います。

◆小2ポケット

大ポケットの簡略型と考えられており、海兵/一般部隊向け裁断のようにポケットが小さくなっています。またエポレット無しタイプもちらほら見受けられます。※2017年4月1日訂正

ジエム政権への軍事クーデターに参加した空挺旅団兵士[1963年11月サイゴン ザーロン宮殿]

◆隠しジッパーポケット改造

胸ポケットの内側にさらにTAP47系降下服のような隠しジッパーポケットを追加した改造モデル。大ポケット、小ポケット共にこの改造が行われた模様です。

同じくAlamyでは1973年撮影としていますが、個人装備からして1964~1966年頃だと思います。

僕が持っている香港製のリプロは、このタイプを再現したものです。新品だとコントラストが高すぎて別物みたいですね。リアルにするには全体がグレーっぽくなるまで退色させる必要がありますが、失敗すると取り返しのつかないリスキーな作業になるので、まだ踏み出す勇気が出ません。

◆TCU(1stパターン)裁断

その名の通りアメリカ軍のTCU(熱帯戦闘服)を模した裁断です。空挺部隊ではなく、主に特殊部隊(LLĐB)で着用されていました。どちらも空挺作戦を行うエリート部隊でしたが、フランス軍によって創設された空挺部隊とは異なり、LLĐBは1950年代末からアメリカ軍特殊部隊によって育成された組織であるため、米軍グリーンベレーに倣って緑色のベレーを採用するなど、米軍からの影響をより色濃く受けていたようです。

CIDGキャンプ訪れたベン・ハレル米陸軍中将の激励を受けるベトナム軍LLĐB隊員[1964年11月]

1960年代後半

1960年代後半になると、ベトナム陸軍のエリート部隊全体で米国の民間ハンター向け迷彩パターンをコピーした『シビリアンリーフ』迷彩が作戦服に採用され、空挺師団ではブラッドケーキからシビリアンリーフへの切り替えが始まります。さらに1967年には、米軍の新型TCU迷彩『ERDL』パターンが、海兵隊を含むベトナム軍エリート部隊共通の迷彩服として採用されます。その後も1969年からは国産の新型迷彩『レンジャー/エアボーン』パターンの配備が進められ、ベトナム軍の迷彩服は一気に様変わりしていきます。

とは言え、数万人の兵士の迷彩服を一度に更新する事は不可能であり、徐々に切り替えが進められたため、前線部隊でのブラッドケーキ迷彩の着用例は1968年頃まで見受けられます。また自費でブラッドケーキ迷彩服をテーラーメイドした将校たちは、新型迷彩が採用された後も手持ちの迷彩服を着続けたので、あまり前線に出る事のない司令部や後方勤務者は1970年頃になってもブラッドケーキ迷彩服を着ている事がありました。

空挺師団第5空挺大隊の中尉[1967年]

テト攻勢の最中の空挺師団兵士 [1968年サイゴン]

この時期、空挺師団ではERDL迷彩が一般的となっており、一部ではレンジャー/エアボーン迷彩の支給も始まっていました。

高級将校の仕立服

高級将校は自費で迷彩服をテーラーで仕立てるため、服の裁断はある程度個人の好みで作られます。そのため、高級将校の着ている迷彩服の裁断は、一般兵に支給されていたものとは異なる可能性がある事に留意する必要があります。

◆大2ポケット

高級将校であっても多くの場合、(仕立服だとは思いますが)一般的な大2ポケット型のブラッドケーキを着ています。ただし官給品とは違い、殆どの場合でエポレットや肩当は省略される事なく備わっています。

カオ・バン・ビエン少将(当時) (写真左) [1965年10月]

ゴ・クアン・チュウン少佐(当時)(写真中央)と空挺師団付き米陸軍アドバイサー ウェスト大尉(写真左) [1964年8月]

◆TCU(1stパターン)裁断

ド・カオ・チ中将[1960年代中盤]

チ中将の出身部隊である空挺師団ではTCU型ブラッドケーキはほとんど見られませんが、当時チ中将は軍団司令なので米軍式の服も作ったようです。

◆大2ポケット/前合わせボタン露出

トン・タット・ディン中将[1963年11月]

胸ポケットは隠しボタンのままですが、前合わせだけボタンが露出しています。隠しボタンは降下服としての実用性を目的とするものなので、それが取り払われたこの服は、実際に空挺降下をする事はない高級将校専用の服と言えそうです。

◆小2ポケット/胸ポケットボタン露出

グエン・チャン・チ少将[1965年ダナン]

上の中将の服とは逆に、胸ポケットだけボタンが露出しているタイプ。また、仕立服でありながらエポレットを備えていないのも珍しいです。

※2017年4月1日追記

◆大2ポケット/前合わせ・胸ポケットボタン露出

グエン・カイン中将(当時)(写真左) [1964年サイゴン]

前合わせと胸ポケット両方のボタンが露出し、エポレット無しという、海兵/一般部隊向けとほぼ同じ裁断になっています。

※2017年3月29日追記

◆大4ポケット/胸ポケットボタン露出

グエン・バン・テュー中将(写真左) [1966年]

(TCU型を除いて)珍しい4つポケットのタイプです。ウエスト周りには降下時の空気の侵入を防ぐドローコードが見受けられます。テュー中将の出身部隊は空挺ではありませんが、降下資格は持っていますし、当時空挺科幹部の独壇場だった軍事政権の中で新たな政権を発足させたテューですから、空挺科に舐められないよう、服で箔をつけるという目的があったのかも知れません。

Posted by 森泉大河 at

00:43

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│LLĐB/特殊部隊│被服・装備│ND/空挺│植民地軍

2017年02月04日

2016年12月04日

グエン・ラック・ホア神父

※2022年7月15日更新

※2025年1月21日更新

神父オーガスティヌ・グエン・ラック・ホア

Augustine Nguyễn Lạc Hóa

グエン・ラック・ホア神父の出自に関しては、いくつかの説が存在する。まず出生名は、『チェン・イーチョン(陳 頤政?)』という説(台湾外務省)と、『ユン・ロクファ(雲 樂華)』という説の二つが存在する。(この記事ではチェン・イーチョンとして書く)

また出身地と誕生日についても二つの説があり、一つは1908年8月18日に、トンキン湾に面した清国広東省雷州半島の村に生まれたというもの。もう一つは1908年8月28日に仏領インドシナ・トンキン ハイニン省(現ベトナム・クアンニン省)のモンカイに生まれ、両親はサイゴンに住んでいたという説である。ただし後者は現ベトナム政府が公表しているもので、これはホア神父が中国からベトナム北部に移住(不法入国)した際に、ベトナム当局に対し自分はベトナム出身だと身分を偽って申請した際の内容である可能性もあると思われる。

いずれにせよ、ホア神父は中国広東省の漢族の家系に生まれ、キリスト教徒(カトリック)として育ち、洗礼名は『オーガスティヌ (Augustine)』であった。

日中戦争と国共内戦

"オーガスティヌ" ・チェン・イーチョンは英領マラヤのペナンで神学を学んだ後、1935年に英領香港でカトリック教会の司祭に任命された。しかしチェン神父の生まれ故郷中国(中華民国)は当時、国民党政府と中国共産党との間で(第一次)国共内戦の只中にあった。中国に戻ったチェン神父は国民党政府傘下のキリスト教武装集団の指導者の一人として、キリスト教を敵視する共産党の討伐に加わった。

しかし1937年、日本が中国への侵攻を激化させると、対日戦に集中するため国民党政府は一転して共産党との連携(第二次国共合作)を開始した。チェン神父は再度戦争に動員され、聖職を離れて蒋介石率いる国民革命軍(現・台湾軍)の中尉を務め、広東省と広西省の境にある十万大山山脈において、圧倒的な戦力で押し寄せる日本軍に対しゲリラ戦を挑んだ。

1945年8月、日本が連合国に降伏し8年間続いた日中戦争が終結した。その頃には、チェンは国民革命軍の少佐(少校)へと昇進していた。しかし日本という共通の敵を失った国民党と共産党は再び内戦(第二次国共内戦)へと逆戻りした。この戦いの中でチェンは中佐(中校)へと昇進したが、国民党は次第に劣勢に追い込まれていった。一方、チェンは軍を離れる機会を得たため、神父として本来の宗教活動を再開した。

中国キリスト教難民の漂泊

しかし1949年、毛沢東率いる中国共産党が内戦に勝利し、中華人民共和国の成立が宣言された。その直後、毛沢東政権はヴァチカンのカトリック教会の影響力を排除するため、国内のカトリック信徒への宗教弾圧を開始した。この中でチェン神父は『反動』の烙印を押され、三日間の逃亡の末、当局に逮捕、投獄された。

投獄から1年と4日後、チェン神父は収容所からの脱獄に成功した。その後チェン神父はパリの友人を介し、中国共産党の毛沢東に宛てて10通ほど手紙を送ったという。その内の一通は以下のような内容であったと伝わっている。

「毛先生、私は貴方に感謝ています。貴方は寛大にも、私に自由とは何かを教えてくました。今や私は、永遠に貴方の敵となりました。私は毎日、一人でも多くの人々に、貴方の敵になるよう説得を続けています。貴方と、貴方の邪悪な思想がこの世から消え去る日が来るまで」

まもなくチェン神父は、中国共産党政府による弾圧から逃れるため、1951年に約200名の中国人キリスト教徒と共に船で中国を脱出し、ベトナム国北部(トンキン地方)ハイニン省へと移住した。当時ベトナム国はフランス連合の一部であった事からキリスト教が迫害される恐れは無く、彼らカトリック難民にとって安全な場所と思われていた。チェン神父はこの地でグエン・ラック・ホア(Nguyễn Lạc Hóa ※"Lạc Hóa"は"樂華"のコックグー表記)へと改名してベトナムに帰化し、中国人キリスト教徒のベトナムへの脱出を支援する活動を開始した。その後の6か月間で、チェン・イーチョン改めグエン・ラック・ホア神父は450世帯、2174名のカトリック信徒を中国からベトナムに入国させる事に成功した。

しかしこの時期、ベトナム北部では毛沢東の支援を受けたホー・チ・ミンのゲリラ組織ベトミンが活動を活発化させていた。ベトミンはフランスの保護を受けるカトリックを『反民族的』と見做し、同じベトナム人であってもテロの対象としていた。さらに、ベトナム北部は古代から中国からの侵攻に脅かされてきた歴史があるため、ベトミンから中国人を守ろうというベトナム人は居なかった。こうしてベトナムでも再び共産主義者による迫害にさらされたホア神父は、やむを得ず2100名の中国人信徒と共にベトナムを離れ、隣国のクメール王国(カンボジア)に集団移住することを余儀なくされた。

以後7年間、ホア神父率いる難民グループはベトナム・フォクロン省との国境に面したクメール王国クラチエ州Snuol郡に村を建設して避難生活を送った。しかしこの時期、クメールのシハヌーク政権は中国・ソ連・北ベトナム、特に毛沢東と密接な関係となり、共産主義に傾倒した『政治的中立』政策を開始した。難民たちは、クメールでも共産政権によって中国や北ベトナムのような宗教弾圧が始まる事を恐れ、ホア神父は三度移住を模索し始めた。

そこでホア神父は友人のバーナード・ヨー(Bernard Yoh)の協力を得てベトナム共和国(南ベトナム)総統ゴ・ディン・ジェムと接触した。ヨーは上海出身の中国人で、イエズス会の学校で教育を受けたカトリック信徒であった。ヨーは日中戦争において故郷上海を占領した日本軍と戦うため抗日地下組織に参加し、後にアメリカOSSと中国国民党が合同で設立した諜報機関『SACO (中美特种技术合作所)』の一員として、抗日ゲリラ部隊のリーダーを務めた。大戦後は1947年にアメリカに移住し、1950年代後半からはアメリカ政府職員(CIA)としてベトナムに派遣され、ジェム総統直属の政治顧問を務めていた。

ジェム総統は熱心なカトリック信徒であり、また強烈な反共思想を思っていた。さらに1954年のベトナム分断以降、南ベトナムにはホー・チ・ミン政権による弾圧から逃れるためカトリック信徒を含む100万人の北ベトナム難民が避難していた。ジェム総統はそうした難民とカトリック勢力に強く支持された人物であり、アメリカ政府と強いパイプを持つバーナード・ヨーの仲介もあった事から、ジェム総統は1958年にホア神父の中国人カトリック難民グループの受け入れを決定した。

受け入れに際し、ジェム総統は移住先として南ベトナム領内の三ヵ所の候補地を提示した。ホア神父はこの中から、700平方キロメートルにおよぶ手付かずの広大な土地と、肥沃な土壌、水源を持ち、稲作に最も適していたベトナム最南端のアンスェン省(現・カマウ省)カイヌォック(Cái Nước)地区を選択した。(画像: ホア神父率いる中国キリスト教難民の避難先の変遷)

ビンフン村

ホア神父と200世帯の難民はサイゴン政府の支援を受けて、1958年から1959年にかけてカマウの南西に位置するカイヌォック地区への移住を進めた。しかしそこは三カ所の候補地の中で最も危険と目されていた場所であった。なぜなら1954年のジュネーヴ協定調印以降も南ベトナム領内のベトミン・ベトコン勢力(後の解放民族戦線)は活動を継続しており、中でもカマウはゲリラの活動拠点として大量の武器弾薬が集積されていた為である。さらに夕方になると、ジャングルから蚊の大群が黒い雲のように発生した。土地は開墾が進んでおらず、どこにも作物の無い原野であった。難民たちは自ら煮えたぎる釜の中に飛び込んで行ったかのように思われたが、ホア神父は人々に訴えかけた。「私は滅びるためではなく、生き残るために皆さんをこの地に導いたのです。ここは肥沃な土地です。あなたたちは各自3ヘクタールもの自分の水田を持てるのです。我々の努力次第で、収穫は無限大です。私はこの場所を平らに均し、家々を建てて発展させる事を決意し、ビンフン (平興 / Bình Hưng)と名付けます」。

こうして彼らは3ヶ月間昼夜問わず働き、住居と村落をゲリラから守るための堀と土塁を建設した。ホア神父は国民革命軍将校として日中戦争・国共内戦を戦ってきた経験から、村を防御に適した四角形にデザインし、要塞として機能するよう設計していた。また湿地帯で冠水しやすい土地のため、住人が村内を往来しやすいよう村の中央に水路の交差点と橋を構築した。村は湿地帯にある為、水路で物資を運搬する事が出来た。(写真: 上空から見たビンフン村。集落の周囲を四角い堀で囲み、防御陣地としてしている。)

人々は小さいながらも各々の家を建て、ようやくビンフン村での生活が始まった。また難民たちには、政府からベトナム国民としての市民権が与えられた。そして過酷な労働は実を結び、数か月後には水田から大量の米が収穫された。その後、ビンフン村の水田は、1回の収穫毎に村で消費する米の3年分を生み出すまでに成長した。

また度重なる共産主義者からの迫害により中国、北ベトナム、カンボジアと三度も移住を迫られた難民たちは、このビンフン村を最後の砦として自分たちの力で守る事を決意し、ホア神父は住民による民兵制を開始した。民兵は5名単位の班に分かれ、それぞれの班が村落の警戒にあたった。

一方、ベトコン側は当初カマウへの中国人難民移住を無視していた。しかしビンフン村が完成し、村に黄色と赤のベトナム国旗(ベトコンにとっては反動傀儡政府の旗)が掲揚されると共に大量の作物が収穫されている事を知ると、ベトコンは嫌がらせの為の小規模な宣伝部隊をビンフン村に送り始めた。この時、ビンフン村の民兵が持っている武器は手榴弾6個と、ナイフや木製の槍しかなかった。しかし彼らの一部は国民革命軍兵士として長年日本軍と戦ってきた元兵士であった為、このような質素な武器による戦闘術を心得ており、ゲリラを撃退する事に成功していた。さらにホア神父と村人たちは周辺のベトナム人集落と協力関係を築き、情報交換しあう事でベトコンゲリラの襲撃に備えた。

この小規模な戦闘の後、ジェム政権は1959年12月に、すでに軍では廃止されていた旧式のフランス製ライフル12丁をゲリラへの対抗策としてビンフン村の民兵に提供した。1960年になると、ビンフン村はしばしばベトコンによる襲撃や狙撃に晒されたが、ビンフン村民兵はそのたびに捕虜を捕え、彼らに村を取り囲む堀・土塁を増築工事させる事で村の防御力は高まっていった。1960年6月、サイゴン政府はフランス製ライフル90丁以上、短機関銃2丁、拳銃12丁をビンフン村に提供し、後にライフル50丁、機関銃2丁、短機関銃7丁を提供し、さらにその後、1955年にビンスエン団から押収したフランス製のルベル小銃(M1886)50丁と、アメリカ製のスプリングフィールド小銃(M1903)120丁も追加した。しかし銃の数に対し弾薬が不足していた為、ビンフン村ではバーナード・ヨーやホア神父が猟銃用に使っていた古い弾丸組み立て機を使い、自家製のライフル弾を製造した。

1960年11月19日、サイゴン政府はビンフン村民兵部隊を、政府が統制する民兵組織『人民自衛団(Nhân Dân Tự Vệ)』に正式に編入し、部隊名を『人民自衛団第1001団(Nhóm NDTV 1001)』として、ベトナム共和国軍(Quân đội VNCH)の指揮下に組み込んだ。隊員は18歳から45歳の住民で構成され、訓練は特殊部隊が担当した。その内容は基礎教練、武器の取り扱い、心理戦、情報評価、通信、応急処置などで、短期間で集中的な訓練が施された。

1960年12月には、ベトコン工作員が単身ビンフン村に潜入し、村に掲げられていたベトナム国旗をベトコンの旗に置き換えようと試みたが、この工作員は間もなく発見、射殺された。この報復として、ベトコンは昼夜関係なくビンフン村への襲撃を開始し、週に2回は大小の戦闘に発展した。その後6回ほど大規模な戦闘が行われたが、ベトコン側はビンフン村側に対し8:1の割合で死傷者を出していた。ベトコンとの戦闘を経験し、ホア神父はただ襲撃されるのを待つ事を止め、自ら積極的にベトコンゲリラを捜索・掃討すべく、ビンフン村民兵に周辺のパトロールを毎日行うよう命じた。

そんな中、1960年末にホア神父は村の資金調達のため護衛と共にサイゴンに出張した。するとそれを見計らい、1961年1月3日に約400名のベトコン部隊がビンフン村を襲撃した。村はライフルや短機関銃の集中砲火を受け、村人たちは皆地面に伏せて逃げ惑った。そしてベトコンは村に戻ったホア神父ら80~90名の民兵部隊を2方向から待ち伏せしたが、勝ち急いだベトコンは民兵による反撃を受け、20~30mの距離で発砲し合う接近戦となった。戦闘はその後三日間続き、ベトコン側は計800名のゲリラを戦闘に投入したが、最終的に172名の死亡者を出し、ビンフン村から撤退した。一方、ビンフン村側の死者は16名であった。

この戦いの直後、アメリカ空軍のエドワード・ランズデール(Edward Lansdale)准将はビンフン村を訪れ、村人の戦闘能力を高く評価するレポートを本国に提出した。ランスデール准将は1953年にアメリカ軍MAAGインドシナの一員としてベトナムに派遣されて以来、長期に渡ってベトナムでの政治工作に従事していたCIAエージェントでもあり、当時はジェム総統の顧問駐在武官という立場にあった。(写真: ラスデール准将とゴ・ディン・ジェム総統, HistoryNet.comより)

この報告を受けたジョン・F・ケネディ大統領(アメリカでは少数派のカトリック信徒)はビンフン村に強い関心を持ち、アメリカ軍による東南アジア自由世界(=親米・反共勢力)への軍事支援計画『プロジェクト・アージル(Project AGILE)』の対象にビンフン村も加えるよう指示した。ジェム総統は、村の防御力をより完全なものに強化するため、アメリカ軍から提供された武器・弾薬・医療・食品などの軍事支援物資をビンフン村に与える事を許可した。プロジェクト・アージルはケネディ大統領の指示によりアメリカ国防総省ARPA(高等研究計画局)が1961年に開始した、東南アジアにおける共産主義勢力の排除を目的とした限定的非対称戦争計画であり、ベトナムの他、ラオスやタイの政府軍、カンボジアの反共・反政府組織『自由クメール抵抗軍』に対しても軍事支援が行われた。

またホア神父とバーナード・ヨーは慈善団体やサイゴン政府当局に対し、警備活動、医療、教育、小麦粉や食用油などの食料品など、難民への生活支援を求める活動を絶え間なく行っていた。その結果、ビンフン村には中国人難民に加え、北ベトナム出身のベトナム人カトリック難民もホア神父の下で暮らすためビンフン村に集まり、村の人口は開村から2年で4倍に増加した。

海燕(ハイイェン)

1961年6月、ホア神父はビンフン村民兵の部隊名を第1001団から、『ハイイェン(海燕 / Hải Yến)』に変更する事をジェム総統に提案し、合意を得た。ハイイェンの名は白黒二色の海燕がカトリック司祭のキャソック(司祭平服)を連想させる事、田畑の害虫を食べ農民を助ける鳥である事、さらに渡り鳥である海燕は毎年生まれ故郷の中国に帰ってくる事から、いつか故郷へ帰還する希望をこめて選ばれた。この時点で、『人民自衛団部隊ハイイェン(Lực lượng NDTV Hải Yến)』には340名の民兵が所属し、さらに80名が新兵として訓練中であった。またハイイェンはボーイスカウト式の『三指の敬礼』で互いに敬礼を行った。(画像: ハイイェンの部隊章。隊員は軍服の左袖にこの徽章を佩用する)

1959年以降、ジェム総統は180名のビンフン村民兵に与える賃金を捻出するため一部民間の資金を使用していたが、1961年には300名の民兵に対し、階級に関わらず一人一律12米ドルの月給が国費から支払われるようになった。さらに40余名分の供与はホア神父が自費で捻出した。しかしこれらを合わせてもビンフン村を維持するための資金は十分とは言えず、兵士は訓練に参加しただけでは賃金が発生せず、食事が提供されるのみであった。さらにホア神父とバーナード・ヨーは村人が着用する衣類など集め、その生活支えるために個人的な借金を重ねていたが、その額は1961年半ばまでに合わせて10万米ドルに達していた。

しかし正式に国軍の指揮下に入った後も、ホア神父は軍の将校としての地位と賃金を受け取る事は固辞し、ビンフン村の指導者として無償で数多くの軍事作戦に志願し、その指揮官を務めた。ホア神父は聖職者である自分が軍事作戦を指揮するに事について、所属するカトリック教区の司教に相談したことがあった。その時司教はそれを許可しなかったが、ビンフン村の住人にとってホア神父のリーダーシップと軍事経験は村が生き残る為の唯一の希望であった事から、ホア神父は司教の言葉を無視し、自ら戦場に赴いた。(写真: 軍服姿でハイイェンのパトロール部隊に同行するホア神父.1962年。狩猟が趣味のホア神父はしばしば、パトロールの際にアメリカ軍アドバイザーから入手した16ゲージ散弾銃で家畜を襲う鷹を獲り楽しんだ。)

その後、政府からビンフン村にまとまった財政支援が行われると、ホア神父は村を守るための傭兵を募りに南ベトナム中を周った。彼はそこで、ビンフン村での生活は安い給料の割に戦闘は激しく、生命の危険がある事を警告したが、それでも242名のデガ(山地民/モンタニヤード)と、ヌン族1個中隊=132名がハイイェンに志願した。

デガの多くはキリスト教徒であり、その上デガは長年ベトナム人から迫害を受けていたため、非ベトナム人キリスト教組織であるハイイェンに進んで参加した。またヌン族は中国にルーツを持つ中華系民族であり、その一部はかつてホア神父やビンフン村の人々と同様に蒋介石の国民革命軍に所属していた。

彼らヌン族兵士はベトナム北部でフランス植民地軍に参加して第1次インドシナ戦争を戦ったが、フランスが撤退し北ベトナムがホー・チ・ミン政権に支配されると、5万人のヌン族が南ベトナムに避難した。そこでもヌン族はゴ・ディン・ジェム政権の下でベトナム共和国軍に参加し、『ヌン師団』(第16軽師団・第3野戦師団)を構成していた。しかし1959年にヌン師団師団長ファム・バン・ドン少将がジェム総統との確執から更迭されると、これに反発した多数のヌン師団将兵が政府軍から脱走し、以後元ヌン師団兵士たちはアメリカ軍MAAGおよびベトナム共和国軍特殊部隊などに傭兵・基地警備要員として雇われていた。こうして彼ら傭兵の指導者たちはビンフン村に鉄兜(軍事力)をもたらし、ホア神父は彼らに祭服(信仰)をもたらす事で、ゲリラに対抗しうる強力な戦力を整えていった。

ホア神父の方針は、ただ攻撃されるのを待つだけでは戦いに勝つことはできず、自ら打って出て敵を撃破する事ではじめて勝利を掴め得るというものであった。ハイイェン部隊は毎日、毎晩、どんな天候でもパトロールに出撃し、そして必ずベトコンの待ち伏せを発見する事が出来た。それはビンフン村が周囲のベトナム人農村と協力関係を築き、この地域で活動するゲリラやスパイに関する情報が周辺住民から逐次提供されたからであった。同時にハイイェン側も商人に偽装した工作員をベトコンと接触させ、敵側の情報を収集する情報網を作り上げた。

ホア神父は常々、ゲリラを撃退する最善の方法は、敵がまだ一カ所にまとまっている段階でこちらから攻撃を仕掛ける事であり、こうすれば敵は統制を失い、簡単に叩く事が出来ると力説した。その言葉の通り、ホア神父が指揮するハイイェン部隊は次々と戦いに勝利し、ビンフン村の周囲からベトコンを一掃出来た事を彼自身誇りとしていた。過去2年間で、ベトコン側はハイイェンとの戦いで約500名の死者を出したが、ハイイェン側の死者はわずか27名であり、さらにその大部分は、戦闘ではなく対人地雷やブービートラップによるものであった。このようにハイイェン兵士の戦闘能力は非常に高く、政府軍のアンスェン省長官からの要請により、しばしばハイイェン部隊の一部を他地域への増援として貸し出すほどであった。

ある日、ホア神父はこの地域のゲリラが成果を出せなかったことから、ベトコン上層部は他の地域から兵力を移動させているという知らせを聞いたが、彼はこれをハイイェンが確実にベトコンに損害を与えている証拠と捉え喜んだという。以前にもホア神父は別の地域から派遣されたベトコン部隊と戦っ事があったので、もし新たな敵が現れたとしても、ハイイェンはいつも通り敵を血祭りにあげるか、捕虜にするだろうと確信していた。(写真: ベトコンに勝利し解放戦線の旗を鹵獲したハイイェン兵士)

共産主義者を憎むハイイェンの兵士たちは、一たび戦闘となると猛烈な敵意をもってベトコンを攻撃したが、一方で捕虜の扱いには慎重であった。ハイイェンはそれまでの三年間で200名以上のベトコン兵士を捕虜にしており、その中には多数のベトコン幹部と工作員も含まれていた。

捕虜たちは窓のない長屋に収監されており、特に頑固で反抗的な約40名のベトコン兵士が独房に監禁されていた。しかし他の108名の捕虜たちは、夜寝る時間以外は長屋から出る事が出来た。彼らには一日5~6時間の労役が課せられていたが、日曜日は休日として労役からも解放された。捕虜には一日三食の食事が与えられ、さらに少ないながらも労役に対する賃金が支給され、その金でタバコなどの嗜好品を買うことができた。村人たちは捕虜に対し友好的な態度を取り、しばしば衣類や食料品を差し入れした。また捕虜を収容する長屋にはベッド、毛布、蚊帳まで用意されており、これには一般のゲリラ兵士だけでなくベトコン中核幹部まで、その人道的な扱いに感動を覚えたたという。またベトコンはしばしば農村の女性や子供までもをゲリラ兵士として戦闘に動員したが、ハイイェンはこうした捕虜は長屋に収容せず、また子供の場合はその親を村に呼び寄せ、他の住民と同じくビンフン村の中で生活する事を許した。(写真: 捕虜としてビンフン村内で生活するベトコンの女性・子供たち)

加えて、村では捕虜たちに対し一日2時間、自由と民主主義、そして共産主義の実態について学ぶ教室が開催された。捕虜となったゲリラ兵士のほとんどは、民主主義も共産主義もよく知らず、ただベトコンが語る『解放』という抽象的な希望にすがっただけの貧しい農夫たちであった。そしてホア神父は捕虜たちがこの講義の意味を十分理解したと感じると、彼らを解放し各自の村に帰した。

この厚遇を体験した捕虜たちは、こうしたホア神父の寛大で誠実な人柄に瞬く間に魅せられたという。ある日、捕虜を見張っていた年配の看守が、勤務中に酒を飲み、へべれけに酔っぱらってしまった事があった。しかし捕虜たちが逃亡する事はなかった。それどころか捕虜たちは、看守がライフルを置き忘れないよう、本人に代わって持ち運んであげたという。

捕虜の一部には、ホア神父の理想と人柄に感化され、ベトコンを離れハイイェン部隊に加わる事を願い出る者さえいた。またベトコンはしばしばスパイ活動と破壊工作のために、若くて美しい女性をビンフン村に潜入させていたが、彼女たちの中にもビンフン村の実情を目の当たりにして考えを改め、自分はスパイだったと名乗り出て、ハイイェンへの協力を申し出る者がいた。ホア神父はこうした申し出を寛大に受け入れ、元ベトコン兵士たちがビンフン村内の小さな集落に住むことを許可した。ホア神父が目指す自由で寛容な世界は、残忍なテロで暴力革命を進めるベトコンの扇動よりも、貧しいゲリラ兵士たちの心を打つものであった。

ビンフン村を訪れた外国人記者たちは、かつて19世紀の小銃で武装した340名の雑多な民兵に過ぎなかったハイイェンが、わずか1年間でM1ライフルやM1カービンを装備し、カーキ色の制服で統一され、非常に統制のとれた、まるで政府軍のような500名の精強な兵士たちに成長したこと驚きを禁じ得なかった。しかし当時村に対するベトコンの攻撃は頻発しており、ハイイェンの民兵たちだけでビンフン村および周辺の集落を守り切る事は、記者たちから見ても容易ではないように思われたという。それでもホア神父は常に自信を持った態度で人々に接しており、村人はホア神父を親しみと尊敬をこめて『おじいちゃん(爺爺)』と呼んでいた。またハイイェンの守備部隊は毎日死と隣り合わせの危険な任務を送りながらも、他の誰からも信仰を妨げられることのないビンフンでの生活に心は晴れ晴れとしており、村人たちは皆ここでの生活に満足しているように見えたという。そのような村落は、カトリックが優遇されていた当時の南ベトナムにおいても、ビンフン村ただ一つであった。

欧米メディアはビンフン村を、『死を恐れず敵の中心で戦いに挑むキリスト教難民の村』、『不屈の村(A village that refuses to die)』として取り上げ、驚きと共感を持って報じた。その姿は、東南アジア諸国への軍事支援を強化するケネディ政権の『成果』の一つとしてアメリカ国民にも好意的に受け入れられ、1961年にはケネディ一家が毎年夏の休暇を過ごすマサチューセッツ州の避暑地ハイアニスポート村や、同州のニューベリーポート市がビンフン村と姉妹都市を宣言した。またニューヨーク市は友好の証として、同市のシティーキー(都市間の信頼関係を示す鍵を模したオブジェ)と、ビンフン村のペナントを互いに交換した。そしてこの年のクリスマスには、西側世界の各国からクリスマスカードやプレゼントがビンフン村に届けられた。こうして村には訪問者やジャーナリストを載せたヘリコプターが定期的に行き来するようになり、ホア神父は56名のハイイェン兵士を選抜し、重要な来賓を迎えるための儀仗部隊を編成した。(写真: ビンフン村における米国ニューベリーポート市との姉妹都市記念式典, 1961年)

1962年にビンフン村を取材した米国のニュースレポーター スタン・アトキンソン(Stan Atkinson)は特にホア神父の人柄に心酔し、ビンフン村に住み着いて村人と共に生活しながら現地の状況をリポートした。後にスタンは体調を崩しビンフン村を離れざるを得なくなったが、その際ホア神父に、何か村に送って欲しい物はあるかと尋ねた。スタンはホア神父が医薬品や武器弾薬を求めると思っていたが、ホア神父の答えは、ディズニーランドのTシャツ1500枚と、コカ・コーラの看板をいくつか、というものであった。それはビンフン村がアメリカからの支援を受けている事をベトコン側に誇示し、心理的に優位に立つための戦術であった。スタンはその後、実際にそれらの品をビンフン村に送り、村人たちはディズニーランドのTシャツを『制服』として日々着用した。またコカ・コーラの看板は敵に見えるよう村の外側に設置され、コークの在庫状況が掲示されるとともに、ベトコンを抜けてビンフン村で共に暮らそうというメッセージが書かれていた。

また当時、ハイイェンでは作戦時にしばしば、男性兵士の後に続いて女性看護兵も共に出撃していた。彼らお互いを『兄弟』または『姉妹』と呼び、皆強い仲間意識と敢闘精神で結ばれていた。彼女たちビンフン村の女性は、妻であり、母であり、同時に前線の戦闘員でもあった。ビンフン村には約300名の女性兵士が居り、男性兵士が村の外に出撃ししている間は、女性たちが村の防御を担当した。彼女たちは男性兵士と同様に18歳から45歳までの志願者で構成されており、2か月間の軍事教練において武器の使用について必要な訓練を受けているため、重い機関銃でも十分に操作できた。その姿はこの村の境遇とも相まり、イスラエル軍の女性兵士を彷彿とさせたという。ある記者が、なぜこの村の人々は皆あのような苦痛と命の危険を伴う任務に志願したがるのかと質問したところ、ホア神父はこのように答えた。「人は皆、何かをするために生まれたのです。」 (写真: ハイイェンの女性看護兵たちと台湾のテレビ特派員スー・ユーチェン-左から三番目)

アメリカのテレビ局が作成したビンフン村のドキュメンタリー番組『不屈の村(A village that refuses to die)』 (1962)

[主な内容]

00:15 ハイイェンに捕縛されたベトコン捕虜

03:45 ビンフン村の土塁と防御陣地

07:30 労役として湿地から泥のブロックを切り出し土塁を強化する捕虜

09:02 ビンフン村の病院

10:03 ハイイェンによるビンフン村周辺のパトロール

10:50 ビンフン村の学校

11:35 ボートで遠方へのパトロールに向かうハイイェン

13:10 ベトコンの宣伝看板を発見し警戒を強めるハイイェン

14:56 カオダイ教徒の村の捜索

19:40 ビンフン村に収容されたベトコン捕虜

20:32 鹵獲されたベトコンの武器、伝単、

21:36 ベトコンに戦う事を強要されていた少年タイ

22:31 政府軍のC-47輸送機によってパラシュートで投下される村の生活物資

27:25 ビンフン村のパン屋

28:05 ホア神父とカトリック住民の朝の礼拝

29:50 胃の病で死亡したハイイェン兵士の葬儀

ハイイェン独立区

ホア神父の名は『戦う神父』として知れ渡り、カマウで知らぬ者はいないほどの名士となっていた。ジェム政権は、ビンフン村が行っていた集落を一カ所に集合させる事で農民をゲリラから隔離し、住民自身を自衛戦力化する手法はベトコンへの対抗策として非常に効果的であるとして政府の政策に取り入れ、後に『戦略村(Ấp Chiến lược)』計画として全国の農村を、ビンフン村を模した自衛村落化へと変えていく政策を推し進めた。(ただしこの手法は、ビンフン村が最初から要塞として設計され住民が狭い範囲に住んでいたからこそ成功したのであり、元々広大な田園地帯に家々が点在するベトナムの農村では、むしろ住民は強制移住させられる事を嫌って政府への反発を強める結果となってしまった。戦略村計画は長年サイゴンの政府中枢で数々の要職を務めたベトナム共和国軍の"アベール"ファム・ゴク・タオ(Albert Phạm Ngọc Thảo)大佐の主導で進められた政策であったが、実際にはタオ大佐は政府に潜入していたベトコン側のスパイであり、初めからこの計画を失敗させて農村地帯における政府の支配力を低下させるを目的としていた)

1962年2月には、サイゴン政府はビンフン村およびその周辺の村落を包括する戦術エリア『ハイイェン独立区(Biệt Khu Hải Yến)』を設定し、ハイイェン部隊は『ハイイェン独立区人民自衛団(NDTV Biệt Khu Hải Yến)』へと昇格し、ホア神父はハイイェン独立区長官に任命された。ハイイェン独立区の範囲は21の村落、人口25,000名、面積は約400平方キロメートルに及んだ。

ホア神父が1959年にビンフン村を設立した時点では、後にハイイェン独立区となるこの地域の住民の90%はベトコン・シンパ、またはゲリラから協力を強要されている人々であった。しかしホア神父の民兵部隊が村から遠く離れた戦場まで進軍し、ベトコンを撃破してゆくのを見る度に、住民たちはビンフン村側に寝返っていった。(画像: ハイイェン独立区の部隊バッジ)

一方、ビンフン村への軍事支援を開始したアメリカ軍はまず初めに、1961年9月にアメリカ海兵隊から7名の調査チームをビンフン村へ派遣した。彼らはそこで1ヶ月間、村の防衛に関する戦術上の問題などを洗い出した。その後、村には新たに3名のアメリカ軍アドバイザーが派遣され、村の飛行場の整備、防衛業務を補助するとともに、部隊を運用するにあたっての気象条件に関する調査を実施した。

1962年3月には、アメリカ軍のトップである統合参謀本部議長ライマン・レムニッツァー(Lyman Lemnitzer)大将が直接ビンフン村を視察に訪れ、この地の戦況についてホア神父と会談した。さらに同年、アメリカ軍は『プロジェクト・アージル』の一環として、通常の軍事物資に加えて当時アメリカ軍でテスト中であった新型小銃アーマライトAR-15 (コルトAR-15 Model 01)をハイイェン部隊に10丁配備し、実地テストを行った。

またアメリカ軍はハイイェンに陸軍特殊部隊のチーム(後の第5特殊部隊群A-411分遣隊)を派遣し、特殊作戦の専門家たちがハイイェン部隊を補佐した。(写真: ビンフン村を訪問するレムニッツァー大将と出迎えるホア神父, 1962年)

こうしてハイイェンはベトナム政府とアメリカ軍双方から支援される唯一の非正規軍事組織となっていた。サイゴン政府はビンフン村を総参謀部第4戦術地区司令部の直接指揮下に置き、ホア神父にその指揮の全権を与えた。この時点でハイイェンは152mm榴弾砲や迫撃砲、機関銃などで武装した戦闘部隊を10部隊保有し、それぞれがビンフン村の周囲に駐屯していた。各部隊には138人が所属し、3個の支隊で構成され、各支隊は3個の分隊で構成された。(写真: ビンフン村の中央に掲げられたジェム総統の肖像, 1962年)

ホア神父は、今やハイイェンの兵力は1,000名にまで増強されたが、そのうち600名はかつて中国国民党勢力として日本や中共軍と戦った元中国軍人(漢族およびヌン族)だと語った。ビンフン村には中国からの亡命者の村として、ベトナム国旗に加えて、中華民国の国旗 青天白日満地紅旗も掲げられていた。ビンフン村の中国人たちは、いつか世の中が平和になったら、故郷の中国に帰る事を夢見ていた。ハイイェンの隊歌には、ホア神父と共に中国、ベトナムで戦い続けた兵士たちの静かなる決意が込められている。

眠れ!自由の戦士たち!君は自由の種をまく。自由を愛する世界中の民のため、君と同じく 嵐の中で戦い、戦い、戦い続ける人々のため勝利をその目に映すまで。(英語訳より和訳)

この時点でハイイェンはビルマ北部に次ぐ規模の亡命国民党勢力であり、台湾の蒋介石政権もハイイェンへの軍事支援を行った。ホア神父は台湾を訪問し、蒋介石総統との会談においてこのように語った。「この14年間、私たちはさ迷い歩く孤児のような状態でした。しかし今、私たちは祖国(中華民国)からの暖かい支援と感心を頂いております。我々のベトコンとの戦いは、もはや我々だけの孤独なものではなくなったのです」。

▲台北で蒋介石総統と会談するホア神父

1963年末には、ハイイェン部隊はハイイェン独立区の面積の約半分に当たる200平方キロメートルの地域からベトコンを掃討し、人口の60%をその管理下に置いた。カマウ半島は古くからベトコン勢力が強い地域であったのにも関わらず、ハイイェンはこの地域一帯のサイゴン政府軍で最も強力な部隊となっていた。しかし依然、二つの主要なベトコン拠点地域は約400名のゲリラによって防御されており、ハイイェン独立区の人口の40%はそのベトコン支配地域内に住んでいた。

ベトコンを駆逐したことで、ハイイェンが掌握した地域の人口は一気に約18,000名に拡大したが、ホア神父はその内の約3,700名のカトリック信徒と、その他の宗教の住民を差別する事は無かった。ホア神父は人々に「この戦いにはカトリックも仏教も関係ありません。我々が自由のために戦う以上、我々自身も他者の自由を認めなければならないのです」と訴えた。折しも1963年にはジェム政権による極端なカトリック優遇・仏教排斥政策に反発した仏教徒・学生らによる暴動と、それに対抗する政府による凄惨な弾圧が南ベトナム全土に広がった『仏教徒危機』が発生していたが、ハイイェン独立区の中だけは宗教的な対立が発生しなかった。

しかし問題は山積していた。人口の増加したビンフン村は防御陣地としては大きくなり過ぎ、本来の要塞としての機能を十分に発揮できなくなりつつあった。また逆に、ベトコンや中共に対し、反攻に転じるための反共産主義勢力の軍事的拠点となるには、この村は小さ過ぎた。

一方でハイイェン独立区は人々の絶え間ない努力によって経済的にも発展し、自衛戦力がますます増大した。ビンフン村の周囲には守衛所、鉄条網、人海戦術による突撃を阻止するための地雷原が設置され、運河は村の東西を繋ぎ、村の前の前哨路まで伸びた。当時村の人口は約2,000人であり、そのうちの90%が中国人であった。村には電気、水道、運動場や病院も備えられた。(写真: ハイイェン独立区を取り囲む鉄条網と正門)

人口の増加に伴い、ホア神父は人々が住む家のモデルハウスを自ら設計して、その監督下で建物が建設された。ホア神父は、ビンフン村のある湿地帯にも、堅牢な建物が建てられることを証明したかった。なぜならビンフン村やハイイェン独立区は都市部から遠く離れた陸の孤島であるため、人口増加に対応できるほどの生活用品を運ぶ為には、飛行機による空輸に頼るしかなく、そのために最低でも短距離離着陸能力のあるC-123輸送機やC-46輸送機が使用できる滑走路を作る必要があったからであった。また村には就学年齢に達した300名の児童が居たが、当時村にはまだまともな学校が無かったため、子供たちへの教育は各家庭および移動教室で行われていた。ホア神父は、その子たちの為にも丈夫な学校を作ってあげる必要があった。(写真: 仮設の学校で学ぶビンフン村の子供たち)

そしてホア神父の努力は実を結び、ハイイェン独立区内には1964年初めまでに、湿地から1m盛り土し地盤を強化した上に、長さ700mの滑走路を持つ飛行場が完成した。また耕作地はビンフン村から遠く離れたタンフンタイ(Tân Hưng Tây)まで開墾が進んみ、米の作付面積は一気に増大した。

1964年8月には、ホア神父はフィリピン共和国マニラにて、『アジアのノーベル賞』とも呼ばれるマグサイサイ賞(Ramon Magsaysay Award)の社会奉仕賞を受賞した。マグサイサイ賞は初代フィリピン大統領ラモン・マグサイサイを記念し、社会貢献や民主主義社会の実現に貢献した人物に送られる賞で、ロックフェラー兄弟財団の援助によって運営されている。

民族と宗教に寛大なホア神父とビンフン村の人々の理想は、村の開設以来守られ続けた。一つの村の自衛組織に1,100名以上もの兵士が進んで参加したのは、ひとえにグエン・ラック・ホアという自由を求めて戦う一人の修道司祭の存在があったからであった。ホア神父はビンフン村の記念碑に刻む碑文に、彼に付き従ってきた人々と、自分自身に向けた言葉として、中国南宋時代の人物 文天祥の詩を引用した。

人生自古誰無死 留取丹心照汗青意解:人生は昔から死なない者はないのであって、どうせ死ぬならばまごころを留めて歴史の上を照らしたいものである。(宋の政治家 文天祥は1278年、五坡嶺(現・広東省海豊県の北)で元軍に捕えられた。元の将軍張弘範は、宋の最後の拠点厓山(現・広東省新会県の南海上にある島)を追撃するのに強制的に文天祥を帯同し、宋の総大将張世傑に降伏勧告の書簡を書くよう求めたが、文天祥は拒否してこの詩を作った。)

しかしビンフン村でホア神父と共に過ごしたスタン・アトキンソンによると、当時ますます混迷を深め、堕落の一途を辿るサイゴンの政治情勢にホア神父は失望感を募らせ、ここベトナムでも人々が自由に生きるという夢は叶わないと予見していたという。

ホア神父は誰から見ても公明正大な人物であったが、ハイイェンやビンフン村が拡大してゆくと、ベトコンだけでなくサイゴン政府側のベトナム人の中にも、中国人難民たちが力を付けている事を快く思わない者や、ビンフン村で収穫される莫大な米の利権を狙う者たちがいた。ホア神父はジェム政権と常に深い関係にあったが、同時に腹の底ではベトナム人たちを警戒していた。さらにビンフン村を支援していたゴ・ディン・ジェム総統とジョン・F・ケネディ大統領は、それぞれ1963年に暗殺され、ホア神父は二人の国家元首の後ろ盾を失った。

そうした中で、軍事作戦ではハイイェンを倒せないと悟ったベトコンは、ホア神父を失脚させるための宣伝工作を行った。それは、ホア神父やハイイェンの兵士の多くは亡命という形でベトナムに入国してきた『中国人』であり、その中国人に軍の指揮権を与え武装勢力として活動させる事は国籍法に違反している、というものであった。歴史的に中国への反感が強いベトナムにおいて、政府が『中国人武装集団』を支援して強い権限を与えているという事実は、サイゴン政府の腐敗を糾弾する世論(もちろんベトコンによる世論誘導工作の結果でもあったが)の中で、政府による『不祥事』として問題視された。そしてベトコン側の目論見通り、政府は最終的にホア神父をベトナム国籍とは認めず、支援を完全に停止してしまった。

そして1964年半ば、サイゴン政府は以前からホア神父と親交のあった政府軍所属のヌン族の少佐2名をハイイェン独立区に派遣した。政府はこのヌン族将校が新たなハイイェン独立区長官に就き、ホア神父は一般のカトリック司祭ならびに村の顧問という役職へと退くことを求めた。これに対しホア神父は、「私もこの(指導者としての)困難な責任から逃れたいと思っていたし、村の自衛部隊が存続できるならそれでいい。ただし、村の修道士を軍に動員するのはやめて欲しい」と述べ、政府の要求に従った。 ホア神父が指揮官から退いた後も、ハイイェン独立区はアンスェン省の人民自衛団部隊として引き続き、政府軍の指揮下で作戦を継続した。そしてホア神父に代わってハイイェンの実質的なリーダーとなったのが、ホア神父の下で村の修道士をしていたニェップ(Niep)という男であった。ニェップは政府軍の中尉の階級を持っており、ハイイェンの中隊長を務めた。また過去にはCIAの秘密作戦に参加し北ベトナムに潜入した経験もあった。

1960年代末、ハイイェンにはアメリカ軍特殊部隊A-411分遣隊に代わって、アンスェン省を担当するMACV(ベトナム軍事援助司令部)のアドバイザーチーム59(AT-59)およびチーム80(AT-80)が派遣され、ハイイェンへの補佐を引き継いだ。しかし当時アンスェン省の司令官だった政府軍のヌォック(Nuoc)少佐は横暴な男で、住民から勝手に『税金』を徴収して私腹を肥やし、さらに自分に従わない住民やアメリカ軍アドバイザーに発砲するなど、人々の生活を脅かし始めた。そこでハイイェンとアドバイザー達は結託してヌォック少佐を指揮官の座から引きずり下ろし、代わりに他のレンジャー大隊を指揮していた誠実なベトナム人大尉を指揮官に据えた。こうしたハイイェンとアメリカ軍アドバイザーとの絆はアメリカがベトナム戦争から撤退するまで続いた。(写真: MACV AT-59のヘンリー・デジネイス少佐とホア神父)

自由の終焉

その後もハイイェン独立区はゲリラによる襲撃を退けていたが、ベトコンはその主力部隊を徐々に南ベトナム国内のゲリラ(解放民族戦線)から、国境を越えて南侵する北ベトナムの正規軍(ベトナム人民軍)へとシフトし、戦闘はそれまでの不正規(ゲリラ)戦から、南北の正規軍同士が激突する大規模なものへと変貌していった。しかしアメリカをはじめとする西側同盟国はベトナム戦争から撤退した後、南ベトナムへの支援を大幅に削減していた。一方でベトコン側は引き続きソ連・中国から無尽蔵に軍事支援を受け続けており、パリ協定を無視した南ベトナムへの侵攻を続けた。そして戦争の大勢は、次第にベトコン側に傾いていった。

ゲリラとの戦いでは無敗を誇ったハイイェン部隊と言えども、たった1,000人強の民兵が戦車や重砲で武装した数十万人規模の正規軍を相手に戦うことは不可能であった。そしてビンフン村の人々はベトコンによる報復を恐れ、ベトナムから脱出するため村を離れて散り散りになった。事ここに至り、ついにベトナムでも自由を得る機会は失われたとして、ホア神父は失意の中ベトナムを去った。

その後ホア神父は国民党の伝手で台湾に渡り、首都台北のカトリック教区に司祭として勤めながらその地で晩年を過ごしたという。ただし台湾移住後もホア神父は反共運動の指導者としての発言を続けており、1972年9月には、日本の田中角栄首相が北京を訪れて中華人民共和国との国交正常化交渉を進めている事を痛烈に批判した。(その直後、日中国交正常化が宣言された事に反発し、台湾政府は日本との断交を宣言した)

そして1975年4月30日、ついに北ベトナム軍はベトナム共和国の首都サイゴンを占領し、戦争はベトコン側の勝利に終わった。

1989年、グエン・ラック・ホアは台北市内において81歳で死去した。死と暴力が吹き荒れる動乱の中国・ベトナムにおいて、弾圧から人々の信仰を守る為の戦いに生涯を捧げた人生であった。

(写真: 天の軍団を率いサタンを打ち倒す聖ミカエルの像とホア神父. ビンフン村, 1964年)

スタン・アトキンソンはホア神父について、ニュースレポーターとして世界中を周った中で、彼ほど優れた指導者には出合ったことが無く、人生でもっとも忘れ難い人物だと語る。そして自身が1999年にジャーナリストを引退するにあたり、最後に執筆した記事はホア神父と共に過ごした日々についてであった。

また、ホア神父と二人三脚でビンフン村を創りあげたバーナード・ヨーは、1963年にアメリカに帰国しており、アラバマ州モントゴメリーのアメリカ空軍航空戦大学(Air War College)で対ゲリラ戦と心理戦の講師として教鞭を執っていた。1974年からは保守系メディア監視団体アキュラシーの幹部としてメリーランド州ロックヴィルに居住し、1995年に74歳で死去した。

共産ベトナムでの評価

1976年の南ベトナム併合後、ベトナム共産党による独裁政権が40年間続いている現在のベトナム社会主義共和国において、ホア神父は今もなおベトコン政権によって、『ビンフン村の頭目として大量虐殺や強姦を指示し、被害者の腹を裂いて内臓を取り出し、その肝臓を食べた』、『ビンフン村は共産主義革命の拠点を破壊するためサイゴン政府によって作られた工作部隊だった』、『"肉屋"グエン・ラック・ホアは司祭の服をまとった残忍な殺人鬼であり、1,600人以上の人々を無残にも殺害した』(カマウ省政府公式サイト)と喧伝されている。そして現在、ビンフン村のあった場所には政府によって、ハイイェンに殺害された『民間人』を悼む記念碑が設置されている。またかつてビンフン村の人々が行き来した村の中央の橋は、『捕虜たちはこの橋を渡った先で拷問を受けて殺害された』として、『別れの橋(Cầu Vĩnh Biệt)』と名付けられている。(写真: ビンフン村の橋の当時と現在の様子)

ただしこれはホア神父やハイイェンに限った話ではなく、1975年までにベトコン(ベトナム労働党・解放民族戦線など)と対立した、または非協力的だった者は全て、戦後『人民の敵』の烙印を押され、終戦から40年以上経った今現在も、ベトコン政権によってその『悪行』が学校教育やメディアを通じて国民に喧伝され続けている。

【参考文献・ウェブサイト】

Sinclair Broadcast Group, Inc., Stan Remembers: Father Hoa and his little army, Stan Atkinson (1999)

The Sea Swallows, Henry Dagenais (2014)MACVTeams.Org, MACV Team 80 – An Xuyen

2016年10月04日

ベトナム共和国軍年代別歩兵個人装備

※2020年6月24日更新

※2024年9月21日更新

※2025年3月24日更新

※ 注 意 ※

ベトナム共和国軍(CIDG含む)では以下のM1956個人装備のうち、

エントレンチングツールカバーとフィールドパックは99.99%使われませんでした。

せっかくお金をかけて軍装をそろえても、これらを装備に加えた瞬間に間違った再現になります。

どうかご注意下さい。

念のため言っておくと、使用例が完全に無い訳ではありません。

この10年間、何万枚と当時の写真を見てきた中で、3例くらいは使用例を見つけました。

なので一応100%ではなく、99.99%としておきます。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー書籍です。是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

約30年分の変遷をまとめたのでやたら装備の種類が多く見えますが、時代を区切って、

例えばハリウッド映画の影響で人気のある1960年代末であれば、最低限必要なのはこれだけです。

・米軍ヘルメット

・ジャングルブーツ

レプリカ使えば、だいぶお安く揃っちゃいますね。

過去に何度か「南ベトナム装備は敷居が高い」という声を耳にした事がありますが、

それは単に共和国軍の軍装が日本語で紹介される機会が少ないために、何を揃えるべきか情報が出回っていないだけで、

それが分かってしまえば差し当たって難しい事はありません。

むしろ、常に実物やリプロが何かしら市場に存在している時点で、他の大多数の国の軍装よりもずっと敷居低いんです。

日本語の情報はここに書いたので、あとは当時の写真とにらめっこしてもらえば、大体把握できると思います。

※こりらも参照『写真で解説 軍装Q&A』

インターネットで当時のベトナムの写真を探すのであれば、

flickrにあるmanhhai氏、tommy japan氏のアルバムが最強なので超超お勧めです!

あと動画では、YoutubeチャンネルNgười Nhập CuộcがクリパスやAP通信のアーカイブなどからベトナム共和国関係の

動画をピックアップしているので、こんな映像が有ったのか!と毎回驚きの連続です。

いや~、インターネット様様

Posted by 森泉大河 at

23:07

│Comments(3)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│1945-1954│BB/歩兵│被服・装備│TQLC/海兵隊│ND/空挺│BĐQ/レンジャー

2016年08月06日

アホカリ2016

スタッフ、参加者の皆さん、お疲れ様でした!

2年ぶりのアホカリ、本当に楽しい時間を過ごせました。

一日目

第一次インドシナ戦争フランス軍で集合する企画『INDOCHINUIT!』にて

一応ベトナム戦争のイベントなので、僕らは十数年前にこの地で戦死したフランス連合軍兵士の亡霊って事で(笑)

二日目

第2軍団某キャンプに駐屯する第22歩兵師団およびレンジャー隊員たち

韓国陸軍首都師団(猛虎師団)の戦友たちと

敵に捕縛されたホン・バン・チ大佐を救出するレンジャー隊員ら

ギリギリのところでA-1攻撃機がナパームを投下し敵を食い止めた

(※爆発シーンの写真は後日インターネットで拾ったものであり、撮影者は私ではありません。もし不都合があるようでしたらコメントでその旨ご連絡ください)

また来年もこの地でお会いしましょう!

おまけ

今回から我らベトナム共和国軍に、ロシア出身のアンドレイ君も加わりました。

彼とはオーストラリア在住の共通の友人の紹介で知り合い、今回初めて対面する事となりました。

残念ながら初のアホカリでは、彼はその風体から、他の参加者から何度となく"アドバイザー"と言われてしまいました。

着ている軍服は間違いなくベトナム兵なのに。

アメリカ人役が似合う人が羨ましいのは分かるけど、彼自身はベトナム人役を望んでいるので、人種を理由に白人の役を求めるのは本当に失礼な事だと思いますよ。

それを言うなら日本人は東アジア以外の軍装やるなって話です。

アホカリの帰路は、彼が東京に用事があるとのことで、僕の車に乗せ東京まで送り届けました。

そして渋滞の中いろいろ話して彼の考えを知り、同じ趣味の友人として心から応援していきたいと思いました。

おまけ2

アホカリを終え帰宅したら、実家の庭にYナンバーの車が停めてあった。

持ち主が海外に行ってる間、うちの親がしばらく預かる事になったそうです。

2016年06月26日

ベトナム空挺 1948-1954

※2017年7月29日更新

※2018年9月16日更新

1948-1954年

フランス植民地軍 空挺インドシナ中隊

(Compagnie Indochinoise Parachutiste)

ベトナム空挺部隊の歴史は、1948年にに創設されたフランス植民地軍『空挺インドシナ中隊(CIP)』から始まった。

※CIPは1951年以降ベトナム国軍に順次編入され、ベトナム陸軍空挺部隊の中核を担った事自体は間違いないのですが、ベトナム空挺の『始まり』という意味では、もっと早くに発足した部隊が存在しました。補足記事『ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち』参照

遡る事1945年8月14日、連合国によるポツダム宣言を日本政府が受諾し、第2次世界大戦は終結を迎えた。これに伴いフランスは、同年3月の『仏印処理』によって日本軍に奪われたインドシナの支配権を取り戻すべく、二日後の8月16日にはインドシナ遠征部隊の派遣を決定した。

1946年6月、大戦中に活躍した自由フランス空挺SASから発展した『第1SAS大隊(1er SAS)』がインドシナに到着し、フランス植民地軍(Troupes coloniales)の一員として『極東フランス遠征軍団(CEFEO)』の指揮下に入る。その後、第1SAS大隊はインドシナにおいて7月に『SAS空挺準旅団(DBP SAS)』へ、1947年12月には『SAS空挺コマンド植民地準旅団(DBCCP SAS)』へと拡大。1948年には『第2空挺コマンド植民地準旅団(2e DBCCP)』へと改編された。

同時期に、同じく大戦中に自由フランス政府側で組織された植民地軍の各コマンド部隊も、1947年にイギリスにおいて『空挺コマンド植民地準旅団(DBCCP)』として統合され、次いで『第1空挺コマンド植民地準旅団(1er DBCCP)』へと発展した。

最終的に第1および第2空挺コマンド植民地準旅団には計9個(第1・2・3・4・5・6・7・8・10)の空挺コマンド植民地大隊(※)が編成され、インドシナ平定を目指すCEFEO空挺部隊の主力を担った。

第1次インドシナ戦争が激化していく中でCEFEO空挺部隊の被害も増加していったことから、SAS空挺コマンドのグリエ=ペイゾン中尉はその戦力を補填すべく、植民地軍の主力であるインドシナ人兵士に降下訓練を施し、インドシナ人で構成された空挺部隊を創設する事を立案した。この計画には反対の声も挙がったが、グリエ=ペイゾンは計画を実行に移し、コーチシナ(ベトナム南部)において志願者を募った。その結果、約200名のベトナム人兵士が選抜され、サイゴン近郊のキャンプ『ディアン』にて訓練が開始された。そして1948年1月1日、初のベトナム人空挺部隊『空挺インドシナ中隊(CIP)』が創設され、グリエ=ペイゾン中尉およびメッシャジー中尉が指揮官に着任した。

最初のCIPであるグリエ=ペイゾン中尉の部隊はまず、第1空挺コマンド植民地大隊(1er BCCP)に第3中隊として組み込まれた。以後CIPは各BCCP内に設置され、フランス人降下兵による指導を受けながら数々の実戦を経験していく。なお、CIPの多くはベトナム人で構成されていたが、その名の通りインドシナ人部隊という括りであるため、ベトナム人の他にもラオス人、カンボジア人、少数民族で構成されたCIPも存在する。

1948年 最初のCIPが1er BCCPに編入される

1948年7月 5e BCCP内にCIP設置

1948年10月 2e DBCCP指揮下の各BCCP内部にCIP設置

1949年11月 2e BCCPのCIPが『第2空挺インドシナ中隊(2e CIP)』へ改称

1949年12月 1er BCCPのCIPが『第1空挺インドシナ中隊(1er CIP)』へ改称

1950年10月 CIPが『空挺インドシナ中隊群(GCIP)』へ改称

1951年3月 GCIPが再びCIPへ改称

▲フランス人降下兵から空挺降下訓練を施されるインドシナ兵[1951年トンキン地方]

▲勲章を授与される6e BCCP大隊長マルセル・ビジャール大佐とCIPのベトナム人降下兵[1953年ロンソン]

1951-1954年

フランス外人部隊 空挺インドシナ中隊

(Compagnie Indochinoise Parachutiste de la Légion Etrangère)

1951年初旬、フランス軍CEFEO司令ド=ラトル将軍はインドシナに展開する二つの外人空挺大隊(BEP)にもCIPの設置を命じ、それぞれの大隊に主にベトナム人で構成された『外人部隊空挺インドシナ中隊(CIPLE)』が組織された。

第1外人空挺大隊(1er BEP) 第4中隊 / 第1外人部隊空挺インドシナ中隊(1er CIPLE)

第2外人空挺大隊(2e BEP) 第8中隊 / 第2外人部隊空挺インドシナ中隊(2e CIPLE)

元々外人部隊は兵士の出身地を問わない他民族部隊であったが、植民地軍がCIP育成に苦慮したように、一度に多数のベトナム人兵士が部隊に入ることは外人部隊にとっても管理上の困難が付きまとった。またCIPLEは当初からベトナム国軍の強化を目的とした教育部隊としての役割を持っていたため、CIPLE隊員は半ばベトナム国軍=植民地兵であり、通常の外人部隊兵士のようにフランス軍と個人的に契約した外国人という扱いではなかった。

CIPLEでは外人部隊の代名詞でもある『白ケピ(Kepi Blanc)』は使用されなかったが、代わりに白ケピに習った白いベレー帽(ベレー章はフランス陸軍空挺部隊共通のサン・ミシェルの剣)が制帽として制定された。CIPLE隊員自身は、歴史あるフランス外人部隊の一部となれた事を大変誇りとしており、隊員たちに以下のスローガンが広まったほどであった。

"我らベトナム兵にあらず、外人部隊なり!"

(Moi, c'est être légionnaire, pas vietnamien!)

▲パレードに参加する2e CIPLE [1954年1月ハノイ]

下士官まではベトナム人もいるが、将校は他の外人部隊と同様フランス人が務めた

1951-1955年

ベトナム国軍 空挺大隊

(Tiểu Đoàn Nhẩy Dù / Bataillon de Parachutistes Vietnamiens)

1948年、フランス政府はベトミンによる対仏闘争を鎮静化するため、阮朝皇帝バオダイ(保大帝)を国長とする『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』を擁立し、フランス連合の枠内での独立を認めた。1949年にはフランス植民地軍のベトナム人部隊が『ベトナム国衛兵隊(Vệ binh Quốc gia Việt Nam)』として再編成され、晴れてベトナムに国軍が創設された。ベトナム国家衛兵隊はその後、1952年に『ベトナム国軍(Quân đội Quốc gia Việt Nam)』へと改称され、インドシナ平定を目指すフランス連合軍の主力を担う事となる。

1950年、ベトナム国衛兵隊にグエン・カイン大尉を中隊長、ド・カオ・チ中尉を副長とするEP (空挺戦隊)がトンキン地方に編成される。翌1951年、CEFEO司令ド=ラトル将軍はフランス軍のインドシナからの段階的な撤退を発表し、ベトナムの統治をベトナム国政府に委ねる『ベトナミゼーション』の方針を明らかにした。これによりベトナム国軍の増強が急がれ、同年、ド=ラトルはCEFEO全空挺部隊に対し、EP・CIPを拡大したインドシナ人空挺大隊を創設するよう命じる。そして8月1日、EPを発展させたベトナム国軍初の空挺部隊『第1空挺大隊 (TĐ1 ND / 1er BPVN)』が発足した。初代大隊長は引き続きグエン・カイン大尉、副長をド・カオ・チ中尉が務めた。

※EP(空挺戦隊)については補足記事『ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち』参照

▲ベトナム空挺の黎明期を牽引した初代第1空挺大隊長グエン・カイン(右)と副長ド・カオ・チ(中) [1950年代初頭]

後にチはベトナム共和国軍中将・軍団司令に、カインは大将・国長(国家元首)にまで登りつめる

以後、各ベトナム人CIPは順次ベトナム国軍に編入されていき、ジュネーヴ協定が結ばれる1954年までに計5個の空挺大隊(第1・3・5・6・7大隊)が編成され、第1次インドシナ戦争が最も激化した時期において常に最前線に投入された。

また同時期にクメール人およびラオス人CIPからそれぞれ、第1クメール空挺大隊(1er BPK)、第1ラオス空挺大隊(1er BPL)が編成されたが、両大隊は1953年のラオス サムヌア県における戦闘で壊滅した。

1951年 TĐ1 ND / 1er BPVN - EP

1952年 TĐ3 ND / 3e BPVN - 第10猟兵空挺大隊(10e BPCP) CIP

1953年 TĐ5 ND / 5e BPVN - 3e BPC CIP

1953年 TĐ7 ND / 7e BPVN

1954年 TĐ6 ND / 6e BPVN

▲ベトナム国長/阮朝皇帝バオダイの閲兵を受ける第1空挺大隊[1951年12月ホアビン]

▲ショミエー作戦において空挺降下する第1空挺大隊[1952年4月タイニン]

▲バンハイシウの戦いに派遣された第3空挺大隊 [1954年1月ラオス サワンナケート県バンハイシウ]

ECPAD | Combats à Banh-Hine-Siu et Na Pho auxquels prend part un bataillon de parachutistes viêtnamiens.

▲カスター作戦においてディエンビエンフーに降下した第5空挺大隊[1953年11月ディエンビエンフー]

ECPAD | Reconnaissance au nord de Diên Biên Phu.

1954-1955年

ベトナム国軍 第3空挺群

(Groupement Aéroport 3)

『ディエンビエンフーの戦い』の最中の1954年5月1日、CEFEOはこれら5つのベトナム空挺大隊を統括する『第3空挺群 (Groupement Aéroport 3, GAP3)』を設置した。 当初フランスは、1951年にベトナム人初の空挺大隊長となったグエン・カイン中佐をGAP3指揮官に選考していたと言われるが、実際にはカインの部下であるド・カオ・チ少佐が任命された。それまでベトナム空挺大隊は国軍を名乗りながらも依然フランス植民地軍の指揮下にあったが、GAP3は空挺部隊として初めてベトナム人将校が指揮を執るため、これはフランス植民地軍の下部組織という地位を脱却し、正式な国軍へと昇格した瞬間であった。

▲閲兵を受けるフランス連合/ベトナム国軍GAP3麾下のベトナム空挺大隊

[1954年トンキン]

1953年11月にカスター作戦においてディエンビエンフーに降下していたた第5空挺大隊は、フランス連合軍の精鋭部隊として引き続きGAP3の麾下で同地の防衛任務に当たっていた。1954年3月以降、『ディエンビエンフーの戦い』が激化すると、第5空挺大隊はさらに増派され、第一次インドシナ戦争最後にして最大の戦いへと発展した。しかし5月、壮絶な戦闘の末にディエンビエンフーは陥落した。

この戦いで第5大隊には多数の死傷者が発生し、生き残った者も全員、他のフランス連合軍部隊と共にベトミン軍に捕虜として捕えられた。ベトミンは捕らえたフランス連合軍の捕虜のうち、フランス人兵士についてはフランス政府との交渉材料とするため比較的人道的に扱ったが、一方で同じベトナム人であるベトナム国軍兵士は、独立を阻んだ売国奴と見做され、ほとんどの将兵がホー・チ・ミン政権下の捕虜収容所で、過酷な環境と虐待によって死亡した。

ディエンビエンフー失陥により、ついにフランス政府はインドシナ連邦の維持を諦め、1954年7月にベトミンとの間でジュネーヴ協定を締結。これにより9年間続いた第一次インドシナ戦争がついに終結を迎えた。しかし協定の内容は、ベトナム国の領土の北半分をホー・チ・ミンのベトミン政権に明け渡すという、ベトナム国政府にとって最悪の結末となった。

領土の明け渡しに伴い、ベトナム北部に駐屯していたGAP3本部と3個空挺大隊(第3・5・7大隊)は北緯17度線以南(通称南ベトナム)への撤退を余儀なくされた。なお第7空挺大隊は、南ベトナム移転後の1955年に解散した。

▲北部から南ベトナム領へ撤退した第5空挺大隊の将校たち[1954年9月ダナン]

ディエンビエンフーに投入された第5大隊部隊は戦闘及び捕虜収容所でほぼ全員死亡した為、

彼等らは幸運にもディエンビエンフーに出撃せずに済んだ第5空挺大隊最後の残存部隊である。

ベトナム降下兵が参加した空挺降下作戦

1948-1954年

▲Angels In Red Hats: Paratroopers of the Second Indochina War (M. Martin, 1995)より

※この表ではTDNDとBPVNが別々に書かれているが、ベトナム語・フランス語表記という違いであって実際は同じ部隊

赤ベレーとサン・ミシェル

(Béret rouge / Mũ Đỏ)

フランス降下兵の代名詞である『赤ベレー(Béret rouge)』の歴史は第2次大戦中の1944年、自由フランス軍空挺SASが同部隊の創設に携わったイギリス陸軍空挺部隊のベレー色を受け継ぎ、マルーン色のベレーを採用した事から始まった。大戦終結後、空挺SASは1946年にSAS空挺準旅団としてインドシナに派遣されると共に、ベレー色はいつしかマルーンからより明るい赤色であるアマランスに変わっていき、以後アマランス色ベレーがインドシナの植民地軍空挺部隊共通のベレーとして使用された。また空挺部隊のベレー章は1946年以降、陸軍(本土・植民地・外人部隊)共通で『サン・ミシェル(=聖ミカエル)』をデザインしたタイプが制定されていた。植民地軍CIPから発展したベトナムやラオス、カンボジアの空挺大隊もこの伝統を引き継ぎ、フランス兵と同じ赤ベレー、サン・ミシェルの剣のベレー帽を使用した。

なお、フランス陸軍本土空挺部隊のベレー色は元々青色および黒色であったが、インドシナに派遣された本土空挺部隊は植民地空挺部隊に倣って1951年にアマランス色のベレーを採用した。さらに1957年には本土の全空挺部隊が正式に赤ベレーを採用したことで、第2外人空挺連隊(外人部隊であるため緑ベレー)を除くフランス陸軍空挺部隊のベレー色は全てアマランス色となり今日に至る。その後、1958年に『植民地軍(Troupes coloniales)』が『海兵隊(Troupes de marine)』に改称されると、海兵空挺歩兵(旧・植民地空挺)ではベレーは赤ベレーのまま、サン・ミシェルの剣に海兵を示す錨をデザインした独自のベレー章が制定された。一方、本土および外人空挺では現在でもサン・ミシェルの剣が使われているが、デザインは1950年代以前とは若干異なる。

▲毎年パリの凱旋門で行われる、空挺部隊戦没者追悼式典 [フランス パリ]

ディエン・ビエン・フーから60年以上経った現在でも、フランス・ベトナム降下兵="サン・ミシェル"たちは強い絆で結ばれている。

つづく

2016年05月14日

フランス連合軍のベトナム兵

※2023年4月29日更新

第一次インドシナ戦争を戦ったフランス連合軍兵士のほとんどは植民地出身のアジア人とアフリカ人であり、本土フランス人(ウーホピアン)は士官としてその指揮を執るだけという形が大半でした。そのため第二次大戦後のインドシナ半島では、フランスの支配下で生まれ育った彼ら植民地兵が、フランスのため、インドシナ連邦維持のため、植民地解放を掲げるベトミン軍と殺し合うという矛盾に満ちた光景が繰り広げられました。

これを傍から見れば、植民地兵たちは単に帝国主義の道具として消耗された哀れな人々であります。さらに悲劇的な事に、この戦争の震源地であるベトナム出身の兵士たちにとって、敵は同じベトナム人でした。しかし、彼らは果たしてベトナム共産党が宣伝するような「フランス帝国主義に追従し、自国の解放を妨げた傀儡勢力」だったのでしょうか?

ベトミンが掲げる民族自決の理想は、植民地支配を受ける多くのベトナム人にとって悲願でした。しかしその一方で、ベトミンの一部にはベトナム人がフランスや日本軍に協力的または単に反抗しなかったというだけで裏切り者と見なす過激な思想があり、ホー・チ・ミンによる八月革命が成功した当初からベトナム国内では『裏切り者』へのテロ、虐殺が相次いでいました。独立への期待が高まる一方で、実際にはベトナム国民の中には長い植民地支配の中で抵抗を諦めフランス人との共存を選んだ者も少なくなく、ベトミンが支配地域を拡大すれば特にキリスト教徒などの親仏派住民がさらに弾圧される事が危惧されていました。

そんな中、1948年に皇帝バオダイを首班とするベトナム国が建国された事でベトナム国民の中には、戦争による犠牲者ばかりを増やすベトミンを見限り、フランスの勢力下に甘んじるとしても平和な日常を求める声が日増しに強まっていきました。ベトナム独立を志す若者の中にも、ベトミンの闘争が中国・ソ連からの支援に依存している以上、フランスに勝利したとしてもこれらの国からの干渉は避けられず、ベトナムに真の平和と独立はもたらされないと考える者も多くなり、大勢の若者がベトミン政権阻止のため国軍に志願していきました。そしてピーク時の1954年1月には、ベトナム国軍の総兵力は20万人に達し、ベトミン掃討を目指すフランス連合軍の主力として大きな役割を担いました。

しかし戦いはベトミン軍の勝利に終わり、ベトミンとフランスがジュネーヴ協定を締結した事で、ベトナム国は領土の北半分を失う結果となりました。そして北ベトナムを支配したホー・チ・ミン政権は、その後もベトナム国/ベトナム共和国政府の解体を目指し南ベトナム解放民族戦線を介した政府関係者・一般市民へのテロ攻撃と、周辺国への軍事侵攻を推し進めていきます。(=ベトナム戦争)

ベトナム共産党は現在でもこの坑仏戦争を、植民地からの解放を成し遂げた英雄的偉業と規定しており、その栄光と犠牲の物語を国内の求心力維持にフル活用しています。しかしその偉業の影には、帝国主義と過激な民族主義の板ばさみの中で祖国の行く末を案じ、あえてフランスと協調する道を選んだベトナム人も大勢いた事を忘れてはならないでしょう。

『忘れられた物語: インドシナ降下兵』 (ドキュメンタリー番組『トリコロールの帝国』より)

フランス ノジャン・シュル・マルヌのベトナム兵記念碑で毎年11月2日に行われる戦没者追悼式典

ノジャン・シュル・マルヌの記念碑にはこう記されています。

天歐赫義越───ベトナム義士欧州の天に輝く