2019年01月25日

雷虎SCUの構成民族

※2019年1月30日 誤字訂正

※2019年1月31日 更新

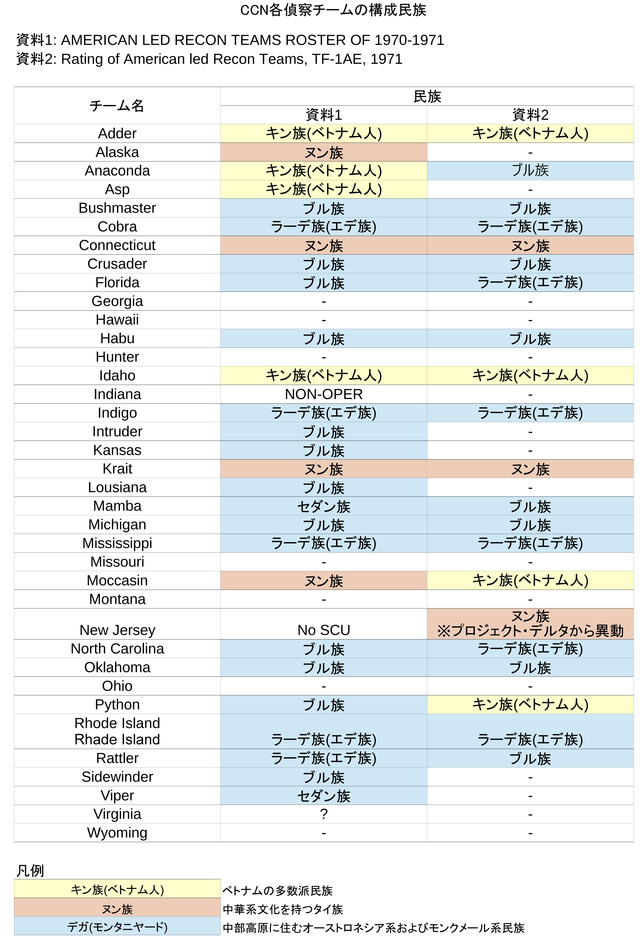

今回、1960年代後半から1970年代初頭にかけてC&C偵察チームとして活躍したNKT雷虎SCUのチームごとの民族分けの資料が手に入ったので表にしました。

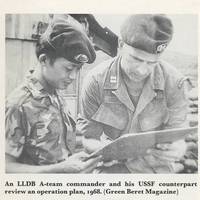

それを説明する前にまず、繰り返しになりますが、一般にはアメリカ軍MACV-SOGとして知られる特殊部隊は、実際にはベトナム共和国軍の特殊部隊をアメリカ軍特殊部隊員が指揮した米越合同チームでした。

そもそもベトナム戦争における特殊作戦は、1960年代初頭にCIAによって開始された当初からアメリカがベトナムから撤退する1973年まで一貫して、アメリカ側が立案した作戦をベトナム軍の特殊工作機関NKTが実行するという形で進められていました。

MACV-SOGとはそのNKTによる特殊作戦を支援するためのアメリカ側のアドバイザー機関であり、作戦は常にSOGの指導の下、NKT隊員によって実行されていました。NKT抜きでSOG単独で行われた作戦と言うと、あの失敗した捕虜救出作戦くらいしかありません。

その中で、1960年代にSOGの指揮下で偵察や破壊工作を実行したNKTのコマンド部隊としては、連絡部(雷虎)、第11群(STRATA)、第68群、沿岸警備部の4部隊がありました。

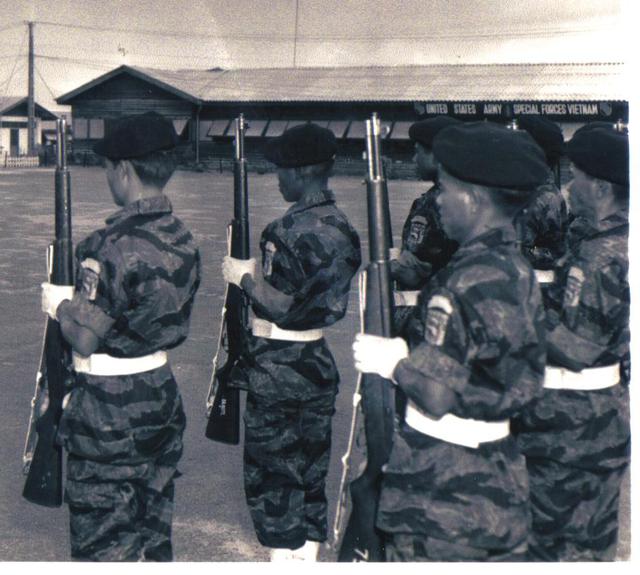

このうち、雷虎は6個の戦闘団から構成されており、さらにそのうちの3個戦闘団がSOGが主導する『作戦計画35(OP-35)』の実行部隊に割り当てられていました。このOP-35担当の3つの雷虎部隊は米軍からSCU(Special Commando Unit)と呼ばれ、SCU隊員で構成された偵察チーム(RT)の指揮を、通常3名の米軍SOG士官・下士官が勤めました。

▲CCN RTアイダホのベトナム兵およびアメリカ兵

書籍等ではこのSCU隊員はCIDG=デガ*で構成されていたと語られる事が多いですが、それは必ずしも正確ではありません。なぜなら雷虎は1964年にキン族(ベトナム人)およびベトナム北部出身のヌン族**で構成された正規のベトナム軍部隊として発足した部隊であり、民兵扱いのCIDG兵士は元々在籍していなかったのです。

*デガはラーデ語で「森の人」を意味する山岳民族の総称・自称であり、フランス人・アメリカ人からは「モンタニャール(モンタニヤード)」、ベトナム語では「グイ・トゥウン(=高地人)」と呼ばれました。

**ヌン族はCIDG計画にも参加しましたが、元々は中国国民党の影響下にある中華系の民族であるため、ベトナム人から人種差別の対象にされていた他の少数民族とは異なり、多数のヌン族将兵がベトナム軍に正規の軍人として所属していました。

しかしその後、1966年にCIDG内部に空挺降下が可能な機動歩兵部隊マイクフォース(MSF)が組織されると状況が変化していきます。CIDGはベトナム陸軍LLĐB(特殊部隊)が所管する部隊でしたが、元々は民間人に簡易な訓練・武装を施しただけの二線級の国境警備部隊でした。

しかしマイクフォース隊員となったCIDG兵士はアメリカ軍による高度な訓練と実戦経験を重ねる事で、その能力はベトナム人特殊部隊員と比べても遜色無いレベルにまで向上しました。加えて政府の民族融和政策によって少数民族への差別撤廃が進み、CIDGが反乱を起こす心配が減った事で、1960年代末になると、マイクフォースの中から選抜された優秀なCIDG兵士は、より高度な作戦を遂行するベトナム軍特殊部隊へと登用されていきます。こうしてSCU内部にCIDGのデガ兵士で構成されたチームが次々と編成されていきます。

つまり、元々SCUは1964年の創設から3~4年はベトナム人およびヌン族といった正規のベトナム軍人のみで構成されていましたが、1960年代末になるとデガのチームが多数新設された事で、デガがSCU内で多数派を占めるまでに至ったというのが実態だと考えます。

以下は1971年当時のCCNに所属する各偵察チームの構成民族の一覧です。出典としては1971年4月から8月にかけて米軍SOG-35 CCNの後継部隊であるTF-1AE(雷虎第1強襲戦闘団付き顧問隊)が作成した2つの資料を使っていますが、内容が若干異なるので、両方を記載してあります。

なお今回はCCNの資料しか入手できませんでしたが、中部高原に駐屯したCCCおよびCCSにおけるデガの割合は、CCNよりもさら多かったと推察されます。

その後アメリカ軍のベトナム撤退に伴い1972年にMACV-SOGが解散し、特殊作戦の全権がNKTに移譲されると、SOGとの合同部隊という形で存在していたSCUも消滅します。そしてデガを中心とするSCU部隊は、それまでSCUに参加していなかったベトナム人を中心とする雷虎部隊と統合され、終戦まで共に戦っていく事となります。

Posted by 森泉大河 at

15:30

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│DSCĐ/CIDG計画│SOG/特殊作戦│デガ

2018年10月03日

マイクフォースのベレー

10年前に失くしたと思っていたMASHシルバータイガーのベレーを先日、実家の両親の寝室で見つけました。

なんで10年間も誰も気付かなかったの

レプリカとは言え、今では手に入らない物ですから見つかって良かったです。

ちなみにこちらは、MASHベレーが行方不明になってから5年後くらいに買ったメーカー不明のベレー。

タイガーベレーと言えばマイクフォース(MSF)という事で、このベレーには第II, 第IV軍団および第5MSFで使用が確認できる『柳葉刀と稲妻』のパッチをベレー章として付けています。

過去記事「続・マイクフォースのパッチについて」参照

ところで、マイクフォースのベレーを立てる向きには

左上がり(イギリス・アメリカ式)と

右上がり(フランス・ベトナム式)

の両方が見られます。

ベレーの向きとは部隊の伝統を示す重要なアイコンであるはずなのに、なぜ同じマイクフォース内で違いがあるのでしょうか?

私はまだその理由について明確に記された資料を見つけられていないので、現段階では当時の写真から推測をしてみます。

まず、これらのベレーの向きは概ね部隊単位で決まっており、個人個人が好きに買ったものではないという事です。

左上がり:第5MSF(ニャチャン・マイクフォース)第6中隊

第5MSFでは他の中隊でも確認できるのは左上がりのみでした。

右上がり:第IV軍団MSFエアボート中隊

※中心にいる左上がりベレーの白人はアメリカもしくはオーストラリア兵なので自国の左上がり式を使っています。

ただし、稀に左右が混在している場合もあります。

第II軍団MSF

※ただし、他の写真では第II軍団MSFは左上がりの例が多いので、基本は左上がりだったと思われます。

以上から、マイクフォースにおけるベレーの向きは多くの場合、左上がりで統一されていたが、一部の部隊では右上がりを採用していた、という事が分かります。

次に、左上がりが多い理由についてです。

これは、マイクフォースを含むCIDG部隊は長年アメリカ軍グリーンベレーによって組織・指揮された部隊であり、グリーンベレーへのリスペクトから米軍と同じ左上がりを採用したと見てまず間違いないと思われます。

なぜなら、本来マイクフォースのベレーは後述する右上がりの方が自然なはずで、むしろ左上がりは不自然な事であり、グリーンベレーの影響以外に説明がつきません。

マイクフォースでは米軍グリーンベレーを模した左上がりの濃緑色ベレーの着用例も見られます。(第5MSF第6中隊)

では、右上がりは何なのかと言いますと、これはズバリ、ベトナム共和国軍の正式なベレーの向きです。

マイクフォースを含むCIDGは米軍およびオーストラリア軍が中心となって組織した部隊ですが、その正式な所属はあくまでベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)です。マイクフォースとはベトナム共和国軍の各軍団本部直属(第5MSFのみ全国即応)の軽歩兵部隊であり、決してアメリカ軍ではありません。そもそも外国人が米軍人にはなれませんし、マイクフォースを指揮するグリーンベレー隊員も、あくまでベトナム軍特殊部隊付きの軍事顧問という立場でした。

なのでマイクフォースが所属するLLĐBのベレーは、米軍とは反対の右上がりの濃緑色ベレーであり、本来はマイクフォースでもベレーの向きはベトナム軍と同じ右上がりになるのが自然です。

実際に、タイガーベレーでは左上がりを使っている部隊であっても、LLĐBである事を表すウール製の濃緑色ベレーの場合は右上がりを使っている例が多く見られます。

第II軍団MSF

第5MSF

第IIもしくは第IV軍団MSF

以上がマイクフォースのベレーの向きに関する僕の解釈です。

ベレーの向きという一見些細な部分からも、正式な所属はベトナム軍だけど、心情的にはアメリカ軍が好きという、CIDGの微妙な立場がにじみ出ていますね。

ベレーの向きという一見些細な部分からも、正式な所属はベトナム軍だけど、心情的にはアメリカ軍が好きという、CIDGの微妙な立場がにじみ出ていますね。

なおコスプレ的には、タイガーベレーは左上がり、ウール製は右上がりにしておくのが一番使い勝手が良いかなと思っています。

2017年09月30日

最近やった縫物

※2023年3月25日更新

次作ろうとしている服

ひとまず完成したもの

◆ベトナム陸軍空挺旅団(1962-1964年頃)

◆ベトナム共和国軍トゥドゥック歩兵学校 予備士官候補生(1967-1975年頃)

◆ベトナム共和国軍ヴァンキェップ訓練センター 教導士官(1967-1975年頃)

まだ作成中

◆ベトナム国家警察 第222野戦警察団 (1967-1975年頃)

※服を作り直しました。『第222野戦警察団』参照

◆ベトナム陸軍第3軍団マイクフォース (1966-1968年頃)

やる気が出たらボタン取り替えます。

◆ベトナム陸軍第5マイクフォース (1966-1968年頃)

既存の第5マイクフォースパッチのリプロは、上側にMIKE FORCE / AIRBORNEタブが予め組み合わさってるもの(画像左)しか出ていないようです。しかし当時の写真をよく見てみると、このタイプはMSF付きのアメリカ兵が左胸ポケットに付けているのは見ますが、ベトナム兵はどちらかと言うと上側にタブが無いタイプのパッチにAIRBORNEタブのみを後付けしている(画像右)事が多い気がしています。

なので、そのタブ無し(かつ上側が丸くなっている)タイプが、どうにか手に入らないかな~と探し中です。別にタブ付きタイプでも間違いではないのですが、思い入れのある部隊なので、どうせならそこも拘りたいんです。それに当時はパッチ付けてない兵隊も多く居ましたから、良いパッチが見つかるまでは無理して付ける事ないかと思ってます。

◆ラオス陸軍第21機動群 (1970-1975年頃)

※交渉間違いがあったので再製作します。

次作ろうとしている服

◆迷彩じゃないマイクフォース (1968-1970年頃)

ベトナマイゼーションに伴い1968年に米国のCIDG計画が終了すると、マイクフォースを含む全CIDG部隊の指揮権は正式に米軍からベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)に移管されます。それまでCIDG部隊の被服・装備品の多くはCIAの予算で調達されたMDAPやCISOによる非正規装備品(タイガーストライプなど)が支給されていましたが、この移管によってそれらの支給は終わり、以後CIDG部隊にはベトナム軍2ポケ作戦服や米軍TCUなど越米軍の迷彩ではない正式な被服が支給されていく事になります。(※)

またこの際、それまでCSFおよびMSF(マイクフォース)の部隊章は部隊ごとにバラバラだった事から、それぞれCSF共通(画像左)、MSF共通(画像右)の新デザインが採用されます。

※ただしLLĐB移管から2年弱経った1970年にはLLĐBが解散し、CSFはベトナム陸軍BĐQ(レンジャー科)へ、MSFはNKT(越境特殊部隊)へと編入されて、それぞれの編入先でベトナム軍制式の迷彩服を支給されます。

◆ラオス陸軍モン族SGU (1960-1970年頃)

2017年07月30日

続・マイクフォースのパッチについて

過去記事『マイクフォースのパッチについて』の後、いろいろ新たな発見があったので、内容を改訂したものをここに掲載します。

各パッチの使用例

【黒い鳥】

I Corps MSFのみで確認

▲I Corps MSF (1st MSFC 第113MSF中隊)

【ドラゴン】

II Corps MSFで確認

IV Corps MSFでも使用という情報あり

▲II Corps MSF (2nd MSFC)

※IV Corps MSFでの使用例については写真では確認できなかったものの、

元グリーンベレー隊員のRichard Hayse氏より、

「ドラゴンの部隊章は最初IV Corrps MSFで採用され、

後にII Corrpsに受け継がれた」

と指摘を頂きました。

【ジョリーロジャー】

▲III Corps MSF (3th / 36th MSFC )

【柳葉刀と稲妻】

II, IV Corps MSFおよび5th MSFの三部隊で確認

▲IV Corps MSF (4th / 40th MSFC エアボート中隊)

▲5th MSF (5th MSFC)

※5th MSFではベレー章としての使用のみ確認

【柳葉刀・稲妻・石弓】

5th MSFのみで確認

このように、長年マニアの間で信じられてきた、各部隊章は「C-1~C-5/第1~第5マイクフォースに対応している」という説は誤りであったことが分かります。

通常、一つのデザインの部隊章は一つまたはその直系の部隊でのみ使用されるものですが、なぜマイクフォースでだけこのように複雑な使われ方をされていたのでしょうか?

その理由について、個々の事例については当事者に確認するまで断言はできませんが、一般論として、『部隊の異動』が大きく関係していると僕は考えています。

そもそもマイクフォースは最初から予定されて全国で一斉に編成された部隊ではありませんでした。1961年以降、CIDG計画によって全国に数十の特殊部隊キャンプが建設され、それぞれのキャンプに、後にキャンプストライクフォース(CSF)と呼ばれるCIDG歩兵部隊が編成されます。このCSFは国境地帯の防衛、パトロールを主任務とする守備部隊であり、移動手段は主に徒歩もしくはトラックしかありませんでした。

その後、CSFの一部にヘリボーンやエアボーンといった専門技能を教育し、攻撃任務に適した機動部隊として1964年に第2戦術地区に誕生したのが"イーグルフライト小隊"です。このコンセプトはMACVに高く評価され、以後全国に順次MSF(マイクフォース)が編成されていきます。

そして当時、各CSF、MSFはアドバイザーである米軍グリーンベレーおよび豪軍AATTV分遣隊の指揮下(※)にあり、部隊の編成や部隊章は彼等アドバイザーが決めていました。またこの時期、これら分遣隊は一般部隊と比べてはるかに人数が少ないため、彼等は一つのキャンプを構築し部隊を訓練し終えると、また次のキャンプに異動して同じように部隊を組織するとう作業を繰り返していました。また、編成されたMSF部隊自体も、配置換えで移動する事が度々ありました。

この際、異動する先は同じ省や戦術地区内とは限らず、要請に応じて別の戦術地区に移動する事もよくあります。そしておそらく彼等は、先に制定したMSFの部隊章を、異動した先でも使っていたのではないかと私は推測しています。つまり、これら部隊章は第1~第5MSFという分類で制定したものではなく、彼等を指導したアドバイザー分遣隊や、他の地域から異動してきたMSF部隊によって、MSF大隊・中隊毎にもたらされたと考えれば、いくつもの部隊章が複数の軍管区にまたがって使われていた事にも説明がつくかと思います。

※形式的な指揮権は当初からベトナム共和国軍LLDBにあったものの、ベトナマイゼーションが開始される1968年までは、作戦計画や予算の面では、CIDG部隊の運営はほとんど米豪軍に依存している状態でした。

また繰り返しになりますが、そもそもマイクフォースをC-1~C-5と呼ぶ事自体が間違いだと考えます。C-1~C-5の"C"は"Corps (軍団)"の略ではなく、米軍グリーンベレーおよびベトナム軍LLDBの"Cチーム"を意味していました。実際にはCチームの下位にあるBチームのうちマイクフォースを担当しているのは各Cチームにつき1チーム(つまり全国で5チーム)のみで、他の数十のBチームはCSFや訓練センターなどの、マイクフォース以外の部隊を担当していました。

関連記事

おまけ: MSFCの名称について

上の図のように、第1~第4軍団MFSおよび第5MSFにはそれぞれ1つのMSFC(連隊規模のMSF司令部)が設置されており、米豪越特殊部隊の指揮下で作戦を遂行していました。しかしそのMSFCの名称については、以前から不思議に思っていた事がありました。

と言うのも、各MSFCはベトナマイゼーションの開始に伴い1968年5月に改編され、それぞれグリーンベレー分遣隊の部隊番号を受け継いだ部隊番号に改称された事がMobile Strike Forces in Vietnam 1966-70など複数の資料に記載されています。

しかし、どうもこの改称については米軍内でも徹底されていなかった、もしくは改称された事すら認識されていなかったように見受けられます。

例えばマイクフォース最精鋭部隊として知られる第5MSF(ニャチャン・マイクフォース)の"5th MSFC"は、"55th MSFC"に改称されました。

このように、司令部の看板は確実に55th MSFCに変更されています。

しかしその一方で、現場のアメリカ兵が書いたFSBの看板には、改称から2年以上たった1970年以降も"5th MSFC"と記載されています。

同様に1st~4th MSFCもそれぞれ16th, 20th, 36th, 40th MSFCに改称されているのですが、多くの資料に改称前の部隊名のまま記載されています。

恐らくこれは、MSFCが改称された後も全体の部隊名としては1st~5th MSFが使用され続けた事から、当時から"MSF"と"MSFC"が混同されており、改称後のMSFCの名称が使われる機会が少なかった為に生じた誤解ではないかと思っています。 Posted by 森泉大河 at

15:04

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│組織・編成

2017年05月27日

デガの声

【関連記事】

少し前ですが、何の気なく他人のFacebookを見て回っていたら、僕のFULROコスプレ写真をプロフィール画像にしている人に出くわしました。その人の名前がラーデ族っぽかったので、試しに「その写真、僕です。僕は個人的にデガ*の歴史を勉強している日本人です」と話しかけてみたら、やはりその人、イールル・ブオニャ(Y-Lhul Buonya)氏はデガ(ラーデ族)で、現ベトナム政府による弾圧から逃れ難民としてアメリカに移住した方(現・アメリカ国籍)でした。

日本人がデガに興味があるというのがよほど珍しかったようで、イールル氏は快く、僕にデガの間で語り継がれているベトナム戦争時代の話や第二次大戦中の日本軍とデガの関係など、いろいろな事を教えてくれました。

また、イールル氏はアメリカ移住前からデガ運動(デガ民族自決運動)に参加しており、現在も米国でデガ難民への支援活動をされている方でした。僕は2000年代に、中部高原**でデガによる大規模なデモが2回発生しているところまでは把握していましたが、イールル氏はまさにそのデモに参加したためにベトナム政府に追われ難民となったのだそうです。

※

『デガ(Dega / Degar)』とはラーデ語で『森の人』を意味し、ジャライ族、ラーデ族、バナール族、ムノン族などのインドシナ半島中部高原に住む山岳民族の総称であり、同時に彼らの自称でもあります。またデガはかつてフランス領時代にフランス人から『(南インドシナ)モンタニャール』と、ベトナム戦争時代にはアメリカ軍から『ヤード』とも呼ばれていました。

※※

19世紀はじめに順城鎮(チャンパ王国パーンドゥランガ王朝)が大南国(阮朝ベトナム)に併合されて以来、中部高原はベトナムの領土とされていますが、その後インドシナ諸国がフランスに征服されると、中部高原は大南国から切り離されてインドシナ植民地政府の直接管理下におかれ、1946年にはフランスによってデガの自治領『南インドシナ・モンタニャール国』まで設定されました。また1960年代にはFULROによる自治が行われるなど、中部高原は長らくベトナム人の支配が及ばない土地でした。つまり中部高原にベトナム人が大量移住し実質的にベトナム人国家の支配下となったのはここ40年余りの事で、現在でもデガ民族主義はベトナム人による中部高原の支配に抵抗しています。

▲2004年4月10日の中部高原デモ(タイグエン暴動)

ベトナム政府側はこの暴動を、国外の反動勢力に扇動された一部の過激派による破壊活動だと報道し、そもそも中部高原に民族問題は存在しないとしています。

この70年間、ベトナム共産党はベトナム民族解放を標榜して幾多の戦争を行ってきた一方で、自国領内ではナチスのごとき人種迫害政策で、デガを始めとする少数民族に対し激しい弾圧と民族浄化を繰り返してきました。この人道上の犯罪に対し、人権意識が高くデガ難民も受け入れているアメリカやオーストラリアなどは早い段階からベトナム政府を非難する声明を発しています。

イールル氏は僕に、マスコミ関係の知り合いはいないかと尋ねました。日本は人権が保障された先進国なので、是非日本のメディアにもデガと中部高原の実情を報じて欲しいとの事でした。しかし僕は彼に、非常に恥ずべき事実を伝えなければなりませんでした。残念ながら日本人は他国の人権問題にほとんど関心が無いので、恐らく国民の99.99%はベトナム政府によるデガへの迫害を知らず、また興味も抱かないでしょう。加えて、本来ならこういった問題を扱うべきメディアや人権団体もベトナム国内の問題には無関心であり、また中には『ベトナム共産党はアメリカを倒した善い人たちなのだから悪い事なんてするはずがない』と、いまだに現実から目を逸らし空想に浸っている層もまだまだ居るので、今後も日本国内でこの問題が取り上げられる事はほとんど絶望的です。

イールル氏はこれを聞いて驚いていましたが、少しでも日本の人々にデガの置かれた境遇を知ってほしいと、僕宛てにご自身の半生を綴って下さりました。こんな零細ブログに書く事しか出来ないのが非常に悔しいですが、イールル氏に約束した通り、日本語訳したものをここに掲載します。

▲ラーデ族の民族衣装を着たイールル・ブオニャ氏 (2014年アメリカ)

手にしているのは米国ノースカロライナ州で設立されたモンタニヤード・デガ協会(Montagnard Dega Association)の旗

『私の半生』私の名はイールル・ブオニャ、1981年12月24日、デガ中部高原生まれのデガです。私は9人家族で、非常に貧しい環境の中、教育を受けずに育ちました。私たち家族の食事は、母が調理してくれた米と野菜、果物のみでした。実際私たちにはお金がなく、食べるものにさえ余裕はありませんでした。この時期、私たちの国は危険地帯と化しており、生活のすべてに不安を抱えていました。誰かが食料を奪いに襲ってくることを恐れて、我が家の食料はあえて外に置いていました。私たち家族は中部高原の田舎に住んでいました。私はそこで兄弟姉妹たちと遊んだ日々を覚えています。私の好きな遊びは釣り、狩り、そして牛を眺めている事でした。

しかし1990年、私たちの暮らしは突如完全に破壊されました。ベトナム政府が北部のベトナム国民に対し、デガ中部高原への入植を勧める政策を開始したのです。このベトナム人の大量流入の結果、中部高原の人口は急激に増大し、森林や農園は破壊され、野生動物は死に絶え、私たちの土地は奪われました。そして彼らは私たちデガを追い出し、生活が困難な岩だらけの土地に追いやりました。私の故郷の村にはベトナム人向けの家屋や商店、コンクリート舗装の道路が作られ、その土地はベトナム人たちに与えられました。

1992年、私はベトナムの小学校に入学しましたが、私にとって学校に通うのは容易な事ではありませんでした。なぜなら教師たちは私たちデガの言葉ではなく、ベトナム語で授業を行っていたためです。しかしそれでも私は困難を克服し、小学校、中学校、高校に行く事が出来ました。ただし十分な学費が無かったので、私を含む兄弟たちは大学へ進学する事はできませんでした。入植してきたベトナム人たちと一緒に暮らすのは楽ではありませんでしたが、さらに困難だったのは、土地が農地へと開拓され尽くした事で、住む場所さえ見つけるのが難しくなっていた事でした。加えて私はキリスト教徒だったので、さらに問題を抱えていました。実際、ベトナム政府はデガ・キリスト教徒に対しある種の憎悪を抱いていました。なぜなら私たちは(政府ではなく)神を信じており、またベトナム戦争中、私たちはまるで愛する家族のようにアメリカ軍に対し献身的に協力していたからです。

このような苦境の中で、中部高原では大規模なデモが2回発生しました。一つは2001年1月2日から3日にかけて。もう一つは2004年4月10日です。このデモはバンメトートとプレイクを中心に中部高原5省に住む私たちデガが、ベトナム政府に対し行ったものです。この二つのデモの目的は以下の4つでした。一つ目が、デガ中部高原に自主政府を樹立する事。二つ目が、すべてのベトナム人が中部高原から退去する事。三つ目が、これらが認められない場合、我々デガは郷土を守る為ベトナム政府に対し戦争を開始する。そして四つ目が私たちの最も強い要求で、ベトナム人は北緯17度線以南の中部高原から退去し、入植開始前の状態に戻す事でした。

このデモに対し、ベトナム警察は非武装のデモ参加者を警棒や催涙ガスで攻撃し、多数の負傷者が発生しました。そしてデモ参加者の多くはカンボジア領内の国連難民キャンプに逃げ込まざるを得ませんでした。また一部ではデモ参加者の妻までもがベトナム警察に逮捕され、懲役3年から17年の刑を言い渡されたり、暴行、拷問を受け、また幾名かは消息不明となりました。私の場合は、17名の人々と共にジャングルの奥地に逃げ込み、食料、寝床、衣類も無いまま2か月間身を潜めていました。その間、私たちは一日の大半を、神が我々にこの状況から抜け出す突破口を見つける手助けをして下さいますよう祈る事に費やしました。するとジャングルでの生活の最後の週、国連難民高等弁務官が私たちを発見し、カンボジアの難民キャンプに連れ出してくれたのです。この時私は、自分がこの先どうなるのか想像もできませんでした。

その後、私は6か月間難民キャンプで暮らした後、アメリカに移住する為の面接を受ける事が出来ました。そして私は面接に合格し、カンボジアを発って2004年にアメリカ ノースカロライナ州シャーロットに移り住む事が出来ました。一人アメリカに渡った私には家族も、服も、お金もありませんでしたが、信仰と思想の自由だけは保証されました。また移住に際し、カトリック難民協会がESLクラス(英語習得プログラム)や、フードスタンプ(低所得者向け食料支援プログラム)への登録、アパート契約を手助けしてくれました。その6か月後、私はロス社(大手生活用品店)に就職する事が出来ました。それ以来、私はロス社で在庫管理と品質保証担当者として11年間働いています。またアメリカに渡った5年後、同協会は再び、私が合衆国市民になる手助けをしてくれました。現在、私はGED(日本の高卒認定に相当)を取得するためコミュニティ・カレッジで勉強しています。私はアメリカ合衆国が私の人生を救い、自由を与え、成功した人生を送る機会を与えてくれた事を心から感謝しています。アメリカに神のご加護を。

加えて、私は今でも祖国の為に戦い続けています。私たちの声は、ベトナム人の暴力には負けません。私たちデガはアメリカ政府による援助を受けています。いつの日か、アメリカ政府の援助がベトナム政府打倒の後押しとなり、私たちデガ難民が故郷に帰れる日が来ることを願ってやみません。

イールル・ブオニャ2017年5月11日

(原文)

....... THE STORY OF MY LIFE.......

My name Y-Lhul Buonya I was born on December 24, 1981 in the Central Highland of Dega. I am a (Dega). I was raised in very poor environment, with no education, and with a numerous family of nine members. Our family’s meals consisted of only rice vegetables and fruits which my mom cooked for us. Our family did not have a lot of wealth for a fact that is why we only ate what we could afford no more. During this period my country was unsafe place and there was need to worry a lot about everything of life time. We lived in the country side of Central Highland. I remember playing with my brothers and sisters and leaving our stuff outside with fear considering anyone could take it any time they want. My favorite hobbies were fishing, hunting, and looking over the cattle.

All of the sudden in the year 1990 everything was completely destroy because, the government of Vietnam was persuading more Vietnamese from the Northerners to go live in the Central Highlands of Dega. As a result of this relocation of Vietnamese people population started to grow more ever see in the Central Highlands. With the Vietnamese arrival also came destruction of the forest, plantations, killing of animal life, and ownership of land. They push our Dega people's out of their good land and sent them into the rocky area where it was difficult to live. In my village there were building a Vietnamese house and store and concrete roads. They gave for Vietnamese to live there.

In 1992 I started to go to Vietnamese school then. For me it was difficult to start school because the teacher was teaching me Vietnamese language which was not my original language. Overcoming all odds I was able to go to elementary, middle, and high school. I wasn’t able to go to college because there was not enough income for all my brothers, sisters, and I to continued school. It was hard to live with Vietnamese people but was harder to find a place to live because there no more land to farming. I myself was a Christian and was having even more trouble. For a fact the government of Vietnam had type of hatred against the Christian (Dega) because we love our god, also we, devoted like a loving family with the USA army during the Vietnam War.

Two demonstrations were held one on January 2-3, 2001 and the other on April 10, 2004. The demonstrations were held between the government of Vietnam and our people, the Dega. We were 5 provinces in the Central Highlands, centered on Buon Ama Thuot and Pleiku.These two demonstrations were held because of four main reasons: our people were asking to have our own government in the Central Highland of Dega, second was all the Vietnamese men women children get out from the Central Highlands, the third was Dega will go to war with Vietnamese in our own homeland , and the fourth was our strongly desire all The Vietnamese people to withdraw from Central Highlands a different part of Vietnam from 17th parallel.

The Vietnamese police attacked the unarmed Dega demonstrators with police batons and tear gas. Many Dega were injured. Many of us fled to Cambodia and were in the United Nations’ refugee camp. Several wives as well the demonstrators were put in prison 3 to 17 years, some were beaten, torture and others disappeared. On my part, I with seventeen other people escaped to the jungle. We stayed in the jungle for about two months without food, shelter, and clothes. Much of our time was spent praying to god to help us find a way out. The very last week in the jungle the United Nations High Commissioner Refugee team found us and took us to a refugee camp in Cambodia. At that time I had no idea what was going to happen next.

I was in the refugee camp for about 6 months. On the last month of being there I was able to get an interview to come to the United States. I passed the interview and I fled out of Cambodia and came to Charlotte, North Carolina on 18, 2004. I had no family members, no clothes, and no money. I just came with my faith and thought having freedom. When I got here the Catholic Refugee association helped me register for ESL classes, apply for food stamps, and to rent an apartment. After six months I was able to find a job at the Ross Company. Since then I have being working with the Ross Company for about eleven years as an Inventory Control and Quality Assurance Clerk. Also after five years of being in the USA the same association helped me to become a US citizen. Now I have had the opportunity to go to school and get my GED in a community college. I am very thankful to the United States for bringing me here, saving my life, giving me freedom, and giving me the opportunity to be asuccessful person. God bless America.

In addition, Now I am continue to fight for my country our voice is stronger than the Vietnamese bombs. We the Dega accepted the United States Government Sponsorship and Support. With the American government help we will defeat the Vietnamese government, I hope soon We will go back to our motherland.

Y-Lhul BuonyaMay 11, 2017

<関連資料>

◆デガ諸民族の居住地域

現在のベトナム領南部の大部分は18世紀までチャンパ王国やクメール王国(カンボジア)の領土であり、先住民であるデガやチャム族は中国南部から南下を続けるベトナム人(キン族)と千年以上に渡って争いを続けてきました。デガとベトナムの民族問題に関しては、新江利彦著『ベトナムの少数民族定住政策史』に非常に詳細に記されています。日本語で書かれた資料としては最良の本だと思います。高い本ですが、国会図書館等に行けば無料で閲覧できます。

◆米国で設立されたデガ難民互助・支援団体

◆デガ運動の指導者

故イーバム・エニュオル(Y- Bhăm Êñuôl)氏/ラーデ族

チャンパ高原臨時政府大統領・FULRO / 南インドシナ・モンタニャール国解放戦線最高司令官

1958年のBAJARAKA運動以来デガ/FULRO運動を指導し続けたイーバム・エニュオルは、1975年にカンボジア共産党によって処刑されましたが、そのカリスマ性は神格化され、現在でも全てのデガ運動の父として崇められています。

1960年代のFULRO運動最盛期を牽引したイーバム・エニュオル、パウル・ヌル、ネイ・ルエットの三指導者

1960年代末、それまで敵対してきたFULROとベトナム共和国政府(サイゴン政府)は、北ベトナムのベトナム労働党政権を共通の敵として、一転して民族融和に動き出し、イーバムの腹心であるパウル・ヌルおよびネイ・ルエットは少数民族発展省長官としてグエン・バン・テュー政権の閣僚となります。これは千年以上続いてきた民族対立の歴史の中で画期的な和解でしたが、1975年に北ベトナムが戦争に勝利した事で、これら和平への努力は完全に瓦解されました。

コック・クソール(Kok Ksor)氏/ジャライ族

デガ財団代表・元FULRO幹部

ロン・ネイ(Rong Nay)氏/ジャライ族

モンタニヤード連合代表・現代ベトナム先住民族会議副議長・元FULRO副指令

ポー・ダルマ(Po Dharma)博士/チャム族

チャンパ史研究家・元FULRO/クメール国軍大尉

ポー・ダルマ氏らチャム族は正確にはデガではありませんが、チャンパ王国を興したチャム族は古代からデガと親密な関係にあり、現在も共に中部高原解放運動を行っています。

2016年11月24日

撮影会

先月末から今月にかけて撮った写真です。

マイクフォース撮影会

参加者実質2名(笑) だからお互いに撮り合ったため、ピンの写真しかないです。

ロケーションは最高なので、またここでやりたいです。

マイクフォースではないけど、Pan American Airwaysさんと二人で、米軍のスナイパー(スポッター)ごっこもしました。

パッチさえ写ってなければ、ただのタイガー着た米兵さ!もしくは研修で米軍スナイパーチームのスポッターやってるベトナム兵。

ライフルはPan American Airwaysさんの並々ならぬこだわりで作らてた見事な米軍仕様のウィンチェスター・モデル70。

スポッティングスコープは実物のM49オブザベーションテレスコープです。50年前の品とは思えないほどのクリアな視界にびっくりしました。

前線司令部撮影会

こちらは総勢9名の大所帯(南べ的には)で撮影ができました。

市街戦で焼けた廃墟に設置された指揮所を想定しています。

楽しかった\(^_^)/

土浦秘宝館

何度行っても飽きない茨城の武器学校。

特にWW2~冷戦時代の車輛や銃器が好きな人にはお宝の山です。

今回は習志野から第一空挺団の人たちが来ていて、落下傘装着体験をやっていました。

なので『今回は』ちゃんと許可を得たコスプレです!

鉄帽は無かったのでライナー被ってます。

でも落下傘は中身の詰まった本物。

「引きたい。この綱引いて開傘したい。」と心の中で呟いていましたが、

ここを出禁にされるのは困るので、ぐっと我慢しました。

そういえば僕も高校生くらいまでは、自衛隊入るって息巻いてたなぁ。

ワンダーフォーゲル部に入ったのも、自衛隊に入るために体力付けるためだったし。

資料請求の手紙を出したら、地連の人が家に来ちゃって、両親と四者面談みたいになっちゃったし。

でも僕が自衛隊って騒いでたのは単にミリタリー趣味の延長で憧れてただけで、

真面目に仕事として考えた時に自分には務まりそうもないなと気付いてしまったので、結局志願する事はありませんでした。

よく考えたら趣味の面でも、特に自衛隊マニアって訳ではないし。

今思えば、勢いで入隊しないで良かったと思います。その後サラリーマンになった僕は、常に上司に楯突いて、

気に食わない指示は全て無視する問題児だったので、そもそも公務員が務まりません。

軍隊マニアのくせして一番軍隊に向かない性格なんです。

当然これではシャバでもうまく行かない事の方が多いので何度も打ちのめされたけど、

同時にこの性格のおかげで色々面白い体験ができたので、反省はあるけど後悔はしてないです。

おまけ: 久しぶりにお気に入りの歌

機械/妖精帝國

2016年11月15日

ベトナム共和国軍特殊部隊キャンプ

手持ちの資料を全てまとめた特殊部隊キャンプのリストを作成中。

まだまだ?マークが多いです。悔しい。いつか全ての空欄を埋めてやる・・・。

色分けは、黄色がCIDG計画の中核でありながら、なぜか戦後のマニアからガン無視され続けるCSF (Camp Strike Force: キャンプ駐屯のストライクフォース)。ベトナムに派遣されたグリーンベレー隊員のほとんどはこのCSF付きアドバイザーだったのにね。

青がCSFから発展した空中機動部隊MSF (Mobile Strike Force: 機動的なストライクフォース)。みんな大好き"MIKE Force (マイクフォース)"の事。実はCSFに比べて規模はかなり小さい。なお"C-1"~"C-5"という名称は5thSFGのCチーム(A~E中隊)の事なので、マイクフォースの部隊名として用いるのは不適当。

橙色がLLĐB C5やNKT所属の偵察・コマンド部隊。多くはCIDG計画とは別に、ベトナム共和国軍の特殊部隊として創設された部隊なので、隊員はもともとLLĐBのキン族(ベトナム人)およびヌン族が主だった。(1960年代中盤、サイゴン政府とデガ・チャム族・クメール族などのFULRO系少数民族は内戦状態だった。) その後、60年代後半に米軍の仲裁で政府とFULROが部分的に和解し、さらにMSFの規模拡大によって空挺降下や偵察などの技能を持ったCIDG / DSCĐ兵士が増えると、米軍の意向で偵察・コマンド部隊にもFULRO系少数民族が加わる事となった。

また一口に『キャンプ』と言ってもその種類は様々で、ベトナム戦争中にベトナム共和国軍およびその同盟軍が建設した防御拠点は以下に分類される。

・メインベースまたはベースキャンプ

・戦闘基地、前進作戦基地(FOB)、恒久着陸ゾーン

・射撃支援基地(FSB)

・特殊部隊キャンプまたはCIDGキャンプ

・フランス軍式要塞化陣地

・射撃支援パトロール基地(FSPB)、パトロール基地または前進射撃支援基地(FFSB)

・着陸ゾーン(LZ)

・戦略村

・夜間防御施設(NDP)

これらの内、今回表にまとめたキャンプは特殊部隊のメインベースおよびFOB、特殊部隊キャンプ、CIDGキャンプであり、それぞれの定義は概ね以下の通り。

メインベースまたはベースキャンプ

大規模な恒久施設からなる要塞化されたエリアのことで、飛行場を併設している。特殊部隊ではサイゴンのLLĐB/NKT本部、ニャチャンの5thSFG本部、およびLLĐBのC司令部(USSF Cチーム)が置かれた基地などがこれに当たる。

前進作戦基地(FOB)

メインベースを小型化したものだが恒久的な要塞化された防御陣地が付属しており、少なくとも滑走路が付属している。特殊部隊ではNKT連絡部コマンド"雷虎"のFOB 1~FOB 6や、MSFにおいて複数のFOBが建設された。

特殊部隊キャンプおよびCIDGキャンプ

FOBよりも小型であるが、恒久施設が存在する。通常、ヘリコプター用の着陸ゾーンはあるが固定翼機用の滑走路は無い。ベトナム、アメリカ軍の特殊部隊分遣隊Aチームが常駐し、その指揮下で1個大隊規模のCIDG / DSCĐ部隊が駐屯している。その周辺には兵士の家族用の住居も併設されている。

出典: 要塞戦記: ヴェトナム戦争アメリカ軍ファイヤーベース PART.1, 秋田郁夫, wardroom, 2011年

おまけ: 越米特殊部隊司令部スタッフ

LLĐB本部(サイゴン, ベトナム共和国軍参謀総本部内, 1968年8月)

5thSFGA司令ハロルド・アーロン大佐(左手前)とLLĐB司令ドァン・バン・クアン少将(右手前)

SKT本部(サイゴン, ベトナム共和国軍参謀総本部内, 1966年)

SKT司令チャン・バン・ホー大佐(中央左)と、MACV-SOG司令ジョン・シングラウブ大佐(中央右)

NKT本部(サイゴン, ベトナム共和国軍総参謀部内, 1970-1972年)

MACV-SOG司令ジョン・サドラー大佐(左端)と、NKT司令ドアン・バン・ニュー大佐(右端)

Posted by 森泉大河 at

22:26

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│組織・編成│MAAG/軍事支援顧問団

2016年07月23日

ジャライ服Ver.2

アホカリに向けて改良を進めていたジャライ族の民族衣装(風の服)がほぼ完成。前回作った時は手元に不鮮明な画像しか無かったのでほとんど想像でやるしかなかったけど、今回はある程度実物に近い雰囲気が出たかなと思います。やる気が出たらもうちょい作りこみます。

ただし、その実物自体、バリエーションが多すぎて、何が正解かまだ把握できてないけど。ジャライ、ラーデなど民族毎にデザインが違うのはもちろん、同じジャライ族内でも部落および部落内でのその人の地位でデザインが違うみたいです。ベトナムの少数民族に関する本は沢山あるけど、残念ながらそこを細かく解説している本にはまだ出合ったことがないです。

1975年以降、ベトナム共産党=現ベトナム政府によって繰り返されてきた少数民族への大量虐殺・民族浄化(ジェノサイド)によって少数民族の文化は一時期壊滅状態に陥っており、もしかしたら1975年以前の服のデザインに関する情報はほとんど失われているのかも知れません。現在ベトナムで流通している『少数民族の衣装』のほとんどは、それぞれの村で機織りする昔ながらの製法ではなく、お祭り用にアパレルメーカーが大量生産した物のようですし。

ちなみに今回この服はアホカリ1日目に、一人でベトナム陸軍第2軍団DSCĐ (CIDG)のパレード装のコスプレする予定で作っていたのですが、偶然にもその日、第一次インドシナ戦争装備で集まる企画"INDOCHINUIT!"が開催されるそうです。

[INDOCHINUIT!詳細]7月30日31日に本栖ハイランド(富士本栖リゾート)で開催される「アホカリプスVNリユニオン2016」に第一次インドシナ戦争装備で集まろう!と言う企みです、30日(土)の午後くらいを予定、集まるだけで特に企画は考えていないので、駄弁るも良し、撮影会も良し、情報交換も有り、流れで宴会も良し、というテキトー企画です、一応アホカリプス実行委員から開催の許可は貰ってあります、部隊、年代問わずですが一応1947~1954年が妥当ではないかと、参加費は「アホカリプスVNリユニオン2016」の参加費となります、「INDOCHINUIT!」のみ参加という奇特な方は「見学参加」扱いとなります、

民族衣装なら時代関係ないから、そのままフランス連合時代のモンタニャール大隊のデガ兵士として混ざろうかと思います。

過去記事『デガの歴史 古代~1954年』参照

▲デガ兵士に勲章を授与するベトナム国国長バオダイとCEFEO司令ジャン・ド・ラトル・ド・タシニー将軍(バンメトート 1950年)

Posted by 森泉大河 at

18:42

│Comments(4)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│【インドシナ少数民族】│自作グッズ│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │デガ

2016年07月20日

CIDG部隊指揮官ハ・キ・ラム大尉の経歴

前記事『CIDG計画の組織』の補足です。

元ベトナム共和国陸軍大尉ハ・キ・ラム(Hà Kỳ Lam)氏のブログに、自身の経歴と当時の写真が掲載されていたので、その一部をご紹介します。ラム氏の軍歴は、1960年代~70年代にかけてCIDG(越語DSCĐ)部隊を指揮したLLĐB将校の典型であり、当時のLLĐBとCIDGの関係を示す良い例だと思います。

【本文・画像引用】

ハ・キ・ラム氏ブログ http://hakylam.com/?page_id=46

その後特殊部隊科(LLĐB)へ異動。LLĐB将校として1964年から1970年まで国境LLĐBキャンプ(Căn cứ Biên phòng Lực Lượng Đặc Biệt)のCIDGキャンプ・ストライク・フォースを指揮する。

※()内はキャンプ付き=CIDG計画担当グリーンベレー分遣隊

1964年 クアンナム省カムドク国境LLĐBキャンプ中隊長 (USSF A-105)

1965年 クアンチ省ケサン国境LLĐBキャンプ中隊長(MACV-SOG FOB3)

1966年 トゥアティエン省アシャウ国境LLĐBキャンプ副指揮官

1966年 コントゥン省ダクサン国境LLĐBキャンプ副指揮官(USSF A-245)

1967-1968年 プレイク省プレイメ国境LLĐBキャンプ指揮官(USSF A-255)

1968年 コントゥン省バンヘット国境LLĐBキャンプ指揮官

1968-1969年 コントゥン省ポレイクレン国境LLĐBキャンプ指揮官(USSF A-241)

▲LLĐB転科後(1964年)

▲ケサン国境LLĐBキャンプにて(1965年)

▲1968年当時のラム大尉

▲グリーンベレーマガジンに紹介されるラム大尉(1969年)

※この画像はグリーンベレーマガジンからの引用として英国の新聞に掲載されたものだが、キャプションに誤って1968年と記載されている

▲ポレイクレン国境LLĐBキャンプにて(1969年)

1970年、米軍グリーンベレーのベトナム撤退に伴いCIDG計画は終了し、国境LLĐBキャンプ=CIDG部隊はレンジャー科(BĐQ)に移管され、国境レンジャー(BÐQ Biên Phòng)へと改称される。

ラム大尉はBĐQに転科し、プレイク省の第81国境レンジャー大隊(旧・ドゥッコ国境LLĐBキャンプ)大隊長として引き続きCIDG部隊を指揮する。

▲作戦行動中のラム大尉(1970年11月)

▲大隊長として第81国境レンジャー大隊を閲兵するラム大尉(1971年)

1971-1974年 第3軍管区BĐQ司令部勤務

1974-1975年 アメリカ陸軍歩兵学校にて研修。IOAC-7/74(歩兵将校上級課程1974年7期)修了

1975年4月上旬 ベトナムに帰国

▲米国ジョージア州フォート・ベニング陸軍歩兵学校にて(1974年12月)

終戦後、共産政権に逮捕され収容所に6年間投獄される

1975-1976年 ビエンホア収容所(1年)

1976-1979年 ハノイ北西部ソンラ収容所(3年)

1979-1980年 ニェティン省タンキ収容所(2年)

1981年1月 釈放

1981年5月 家族を連れて47名の難民と共にボートでベトナムから脱出

3日後、公海上でフランスの貨物船に救助されシンガポールへ入港

1981年10月 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の第三国定住プログラムによってアメリカに定住

現在米国ニュージャージー州で暮らすラム氏(2012年)

<参考動画>

ドン・バ・シンLLĐB訓練センターにおけるCIDG隊員への教練 (1970年6月)

Posted by 森泉大河 at

14:23

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│人物│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│BĐQ/レンジャー

2016年06月04日

CIDG計画の組織

関連記事: CIDGの人々

ベトナム戦争時代、米軍グリーンベレーがベトナム共和国領内に住む少数民族や少数宗教軍閥に軍事教練を施し戦力として活用した『CIDG計画』の存在についてはマニアの間では割と知られた話だと思います。しかし、その運営実態については日本はおろか米国でも長年(たぶん意図的に)誤解を招く書かれ方をされていると感じています。

その最たる例が、ベトナム共和国軍の特殊部隊であるマイクフォースやコマンド雷虎が、当たり前のようにアメリカ軍特殊部隊として書かれてしまっているという点で、これは大変な誤解です。確かにベトナム共和国軍特殊部隊の組織・ノウハウが発展途上であった1960年代においては、CIDG(越語: DSCĐ)部隊の指揮・運用の大部分を米軍グリーンベレーやMACV-SOGが担っていました。しかし彼らはあくまでベトナム共和国軍部隊の運用支援を目的としたアドバイザー(軍事顧問)部隊であり、組織としてはCIDG兵士が所属する部隊は全てベトナム共和国軍の所管でした。つまり端的に言うと、マイクフォース(CIDG)にアメリカ人は一人も居らず、MACV-SOG(アドバイザー)にモンタニヤードは一人も居なかったのです。

まぁ普通に考えても、アメリカ人がベトナムの少数民族兵になる事はないし、逆にアメリカ合衆国市民でない者がアメリカ軍人にはなれませんよね。これは単に、その部隊をどの国のものと捉えるかという言葉の定義の問題かも知れませんが、そこをはっきりさせない限り永遠に誤解し続ける事になります。

という訳で今回はCIDG計画の組織について、僕なりにまとめました。

CIDG計画の基本構造

そもそもCIDG計画はベトナム共和国の民間人に軍事教練を施し村落を武装化する事(=不正規民間防衛隊)が目的であったため、1961年の計画開始当初から米軍グリーンベレー(第7および第1特殊部隊群)はベトナム共和国軍特殊部隊(地理開拓部。後のLLĐB)を支援する形でベトナム側と共同で運営に当たりました。

最初に編成されたCIDG部隊はCSF (Camp Strike Force)で、1970年の計画終了までCIDG兵士の大半が所属する大規模な組織でした。このCSFはラオス・カンボジア国境を中心に全国に80カ所以上設置された特殊部隊キャンプに駐屯する歩兵部隊であり、ラオス・カンボジア領内のホーチミントレイル経由で侵入する共産軍を監視・撃退する事が主な任務でした。また同時に、兵士の家族を含む国境周辺の村落の住民をまるごとキャンプ内に移住させる事で戦略村(Strategic Hamlet)を構成し、住民と共産勢力との接触を避け、共産勢力の拡大阻止と住民の保護が図られました。

その後、アメリカ・オーストラリア軍がベトナム戦争への介入を本格化させると、LLĐBは1965年にCIDG計画担当部隊の編制をグリーンベレーの編成に合わせてA, B, Cチームという三段階に改編し、米・豪軍との連携強化を推し進めます。

また1966年には従来のCSFにエアボーン・ヘリボーン作戦能力を付加した空中機動部隊MSF (Mobile Strike Force / マイクフォース)の編成が始まり、CIDG部隊の役割は大きく拡大していきました。CIDG計画の中核を成すCSFはあくまで国境地帯の防衛を目的とした守備部隊でしたが、新設されたMSFは逆に常に攻撃任務に投入される強襲部隊であり、ベトナム共和国軍だけでなく米軍をはじめとする同盟軍の一般部隊が行う作戦へも増援として派遣されました。

関連記事: マイクフォースのパッチについて

なお、資料によってはCIDG部隊を指して"C-〇"や"A-〇〇〇"という呼称が使われる事がよくありますが、実はこれらはそのCIDG部隊を担当する米・豪軍の軍事顧問チーム名であり、本来的にはCIDG部隊を指す呼称ではありません。CIDG部隊は米軍内の組織ではなくあくまでベトナム共和国軍の一部門であり、それぞれの部隊は独自の部隊名・番号を持っています。またLLĐBはグリーンベレー同様A, B, Cチーム編成となりましたが、そのチーム番号はグリーンベレーと異なる独自の編成となっています。現在私が確認している各LLĐB分遣隊は以下になります。

【CIDG部隊と担当LLĐB・グリーンベレーチームの例】

Chi Linh CSF (LLĐB A-162, USSF A-333)

Tây Ninh CSF (LLĐB B-15, USSF B-32)

Đức Hòa CSF (LLĐB 第375中隊, USSF A-325)

第1軍団MSF, Da Nang (LLĐB B-21, USSF B-16)

第3軍団MSF, Long Hai (LLĐB B-36, USSF B-36)

第4軍団MSF, Can Tho (LLĐB B-19, USSF B-40)

第5MSF, Nha Trang (LLĐB B-22, USSF B-55)

第1MSF大隊, 第5MSFC (LLĐB 第522中隊, A-503 USSF)

これらはほんの一例ですが、LLĐBのチーム名に関する資料は少なく、まだこれだけしか把握できていません。またLLĐB側はAチーム(分遣隊)ではなく中隊がCIDGキャンプに駐屯する場合もあります。

【CSFの例】

看板中央がキャンプ地、つまりCSF大隊の部隊名を示しており、この部隊の名前は"Chi Linh" CSFとなります。次に看板左右の文字が、この部隊を担当するアドバイザー部隊の名称で、米/豪軍側が"A-333 / Co.A 5th SFGA (第5特殊部隊群A中隊=C-3)"。またA-333の上層はB-33 / C-3 / 5th SFGAという構成です。ベトナム軍側は"A-162 / BCH C3 LLĐB (特殊部隊C3司令部)"となります。

【MSFの例】

MSFはCSFと指揮系統が異なり、部隊名はキャンプ地名ではなく、"第1MSF大隊 / 第5MSFC (MSF司令部)"になります。米/豪軍チームはCSFと同様に"A-503"、上層は B-55 / C-5 / 5th SFGAという構成ですが、ベトナム軍側は"第522中隊"、上層はB-22 / BCH C5 LLĐBとなっています。

【第36MSFC(=第3軍団MSF)の例】

▲理由は不明ですが、なぜか第3軍団MSFだけはグリーンベレーとLLĐBのチーム番号が同じです。

偵察部隊におけるCIDG兵

上記のCIDGキャンプに駐屯する部隊(CSFおよびMSF)とは別に、米越軍特殊部隊が共同運営する偵察部隊に在籍するCIDG兵士も存在しました。偵察部隊には大きく分けて二つの系統があり、一つが"ギリシャ文字系プロジェクト(オメガ・デルタ・シグマ・ガンマ作戦)"で、グリーンベレーC-5およびLLĐB C5司令部が合同指揮する国境パトロール部隊として主にベトナム領内のホーチミントレイル捜索の任に当たりました。もう一つがSOG-35およびNKT(技術局)連絡部が合同指揮するOP-35(C&C部隊)で、越境作戦のみを担当し、国境を越えてラオス、カンボジア領内への潜入偵察作戦を実行しました。

ただし、これら偵察部隊には戦闘能力だけなく高い知識と技術が求められる事から、人員の大多数は高度な訓練を修了した正規のベトナム人特殊部隊員でした。一方、元々民間人である(しかも政府の人種隔離政策によって初等教育すら十分に受けられていない)CIDGが受けている軍事教練は、米・越軍一般兵の水準よりも低い簡易な歩兵戦闘訓練のみである為、偵察部隊に配属されるCIDG兵はMSFで経験を積み、その中から選抜された特に優秀な者に限られていました。

なおOP-35は各C&C司令部(CCN, CCC, CCS)によって編成が大きく異なります。

関連記事: NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[3]

各ギリシャ文字系プロジェクト内には通常の偵察小隊に加えて"ロードランナー"チームが編成されました。ロードランナーは敵である共産軍の装備を身にまとって敵支配地域に潜入し情報収集を行うという危険な任務を遂行する部隊で、ベトナム人(LLĐB)のチームに加えて、CIDG兵で構成されたチームも存在しました。またC&Cでもベトナム人(コマンド雷虎)のチームと、CIDG兵で構成された偵察チームが混在していました。

ただし、NKTもLLĐBもCIDGも同じベトナム共和国軍部隊である事から、アメリカ軍が作成した公式資料ではベトナム人と少数民族を区別せずまとめて"Vietnamese"と記している場合が多いため、どのチームがどの人種だったかははっきりしない部分が多いです。

CIDG計画終了後

アメリカ軍のベトナム撤退に伴うベトナム共和国軍への業務移行、いわゆる『ベトナミゼーション政策』が始まると、米軍グリーンベレーが主導してきたCIDG計画は1970年に終了し、全てのCIDG兵士は他のベトナム共和国軍部隊に編入される事となりました。

CIDGで最も人数が多いCSFは陸軍のレンジャー部隊(BĐQ)に編入され、1970年後半から1971年の始めにかけてキャンプ毎に国境レンジャー大隊(BÐQ Biên Phòng)として再編されました。国境レンジャーはその後、1970年のカンボジア進攻(トゥアンタン42作戦)や翌年のラオス進攻(ラムソン719作戦)などにおいて強襲部隊として最前線に投入され、ベトナム人司令官の指揮下で大きな戦果を残すともに、多大な損害を受け消耗していく事となります。

一方、MSFやギリシャ文字系プロジェクトに所属していたCIDG兵はベトナム人特殊部隊員と比較しても遜色ないほどの高い戦闘能力を有していたことから、国境レンジャーとして消耗されることなく、長年共に戦ってきたLLĐB隊員たちと共にNKTに新設された作戦部(Sở Công Tác)に編入され、"コマンド黒龍"の一部として再編されました。

関連記事:

NKTとSOG 越境特殊作戦部隊の歩み[4]

おまけ: 今年のアホカリの目標

上着なんて何でもいいから、とにかく褌をポチりましょう。

Posted by 森泉大河 at

20:14

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦

2016年05月25日

デガとモン関係

デガ関係

盾が完成。第2軍団LLĐB/DSCĐ儀礼用。

市販の笊をベースにしたので本物とは大きさも構造もかなり違うんだけど、一発目なのでとりあえず金かけずに雰囲気さえ出ればと。

実物のデガの盾はこんな構造みたいです→http://www.tribalmania.com/VIETNAMESEMOISHIELD.htm

ずっと探してたデガのパイプをゲット。

でも、すごく欲しかった割には、実際こういう伝統的なパイプ使ってるのは村の年寄ばかりで、CIDG計画で現金収入のあるデガの兵隊はみんな普通に紙巻タバコ買って吸ってるので、戦争ごっこのイベントで使う機会は無いのだけれども。

モン関係

昨日リサイクルショップにジーパンを探しに行ったら、気付いたらマスケットを買っていました。一応、大昔のマルシン製。

これはデガやDSCĐ用ではなく、ラオス内戦時代のモン族やるのに買いました。モン族は大昔から、西洋から伝わったマスケットを自ら製造しており、猟銃として活用するとともに周辺の多数派民族による迫害から自衛を図ってきました。

ラオス内線が始まると、ラオス王国政府側に付いた右派(王党派)モン族の村落にはADC(村落自衛隊, Auto Defense d'Choc)が編成され、村の男たちはモン族を見境なく虐殺するラオス共産軍パテート・ラーオやベトミン・北ベトナム軍から家族を守るため武器を取りました。

しかし王国軍所属のモン族部隊がフランスやアメリカ製火器で強化される一方、ADCは民兵組織であるため武器の配備は正規軍に比べて遅れており、1960年代になってもADCの一部ではマスケットが使われ続けました。

▲ラオス内戦の停戦を監視する国連代表団の訪問に際し、マスケットやクロスボウを披露するモン族の村人(1959年)

▲モン族のマスケット各種。上二つがマッチロック(火縄)式、下がフリントロック(火打ち)式

去年行ったタイのモン族村に展示してありました。これらを参考に、それっぽく改造しようと思います。

すでにチェンマイ行った時に民族衣装はあらかたゲットしてあるので、ADC計画は着々と進行中です。

実際にはモン族の住んでいる範囲は中国・ベトナム・ラオス・タイとかなり広いので地域によって民族衣装も違ってくる(いわゆる花モンとか青モン等)けど、違いが大きいのは華やかな女性の衣装であって、男性の普段着・野良着はどこも似たような漢服系の黒いシャツなので、誤魔化しはきくかと。

ただ、旅行から丸一年が経過して、買ったとき店のモン族のおばちゃんに教えてもらった帯の巻き方を忘れてしまった・・・。

(モンの帯は、体の前側に帯の端と端を垂らし模様を作るように巻くので、ちょっと複雑な巻き方だった)

そう言えばタイのモン村で晴れ着レンタルした際、レンタル屋のおばちゃん(だったと思う)に「なんで服にコインみたいな飾りがジャラジャラ付いてるの?」って訊いたら、

「これは昔本当のお金で、モンは昔から戦争などで住処を追われてばかりだったから、逃げる時に家に財産を置き忘れないよう服に直接付けておいたんだ。それが今では民族衣装のデザインになってるんだよ。」と教えてくれました。

なるほど。本当に昔からそういう歴史を繰り返しているんですね・・・。

ちなみに別の日、バンコクで一緒に遊んだ日本陸軍マニアのOさんも、実はモン族(モン系タイ人)。

学生時代日本に留学していたので日本語はペラペラ。当時は中田商店通いに明け暮れていたそうです。それに色白なので、横に並ぶと僕より彼の方がよっぽど日本人っぽい(笑)

そんな彼も、モン族であるという理由でタイ国内の右翼から嫌がらせを受ける事が度々あるそうです。「奴らは私を人間以下の生き物と見なしているよ」

でも彼は、そんな下らない連中に負けるほどヤワではない。日本、中国への留学経験を持ち、今はロンドンに留学中。

普通の人生では味わえない、どデカい視野を持った男になる事でしょう。

日本では昨日、ヘイトスピーチ解消法が成立しましたね。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160524/k10010533051000.html

まだ罰則規定は無いけど、少なくともこれで愛国心を口実に日本の名誉に糞を塗るクズ共の行動を違法行為と認定できるようになったんだから、ようやく一歩前進といった感じでしょうか。

ミリタリー業界からも、そういう馬鹿が消え去る日が来ることを心から願っています。

Posted by 森泉大河 at

21:26

│Comments(3)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│【ラオス】│自作グッズ│DSCĐ/CIDG計画│モン族│少数民族の歴史・文化│デガ│旅行・海外

2016年05月19日

クメールあれこれ

カンボジアは興味あるけど、ベトナムで手一杯でまだちゃんと調べる段階には至っていないので、とりあえず興味深い写真をいくつかご紹介。

<フランス植民地軍クメール人儀仗隊>

▲高官を出迎える植民地軍のクメール人儀仗隊, アンコールワット, 1931年

奥のピスヘルメット(仏語ではCasque colonial=植民地ヘルメット)被ってる人たちは普通の植民地軍ですが、

手前の仏軍山岳猟兵みたいなでっかいベレー帽や腕章はこの儀仗隊独特のデザインですね。もしかしたら近衛兵とかかも?

他にもこちらのブログに1931年当時のカラー写真がいくつか載っています→http://visualhistory.livejournal.com/167749.html

<フランス軍服姿のシハヌーク国王>

▲クメール王国国王ノロドム・シハヌーク, 1953年

国王だけあって、植民地兵ではなく、正規のフランス陸軍大尉の軍服を着ていますね。

(植民地軍でもケピ帽は使われるが、着用できるのは植民地兵を指揮する正規のフランス軍人のみ)

胸のバッジは装甲騎兵(Arme blindée et cavalerie)っぽい紋章ですが、どの部隊なのかは分かりませんでした。

<ベトナム戦争とカンボジア>

1960年代、カンボジア(クメール王国)はアメリカを中心とするSEATO(東南アジア条約機構)から距離を置いた独自の外交を行っており、ベトナム戦争に対しては表向きは中立国という立場でした。しかし実際には中立とは名ばかりで、シハヌーク政権はいわゆる第三世界として中国・ソ連と親密な関係にあり、北ベトナム軍がカンボジアを補給路(=ホーチミントレイル)として利用する事を黙認するなど、陰ながら共産軍を支援する立場にありました。また長年カンボジアの領土だったメコンデルタ地域をベトナム人から奪還すべく、少数民族武装組織FULROを組織してベトナム領内の少数民族に蜂起を促すなど、ベトナム共和国政府に対し様々なサボタージュ工作を行っていました。

しかし1970年、シハヌークの側近だったロン・ノル将軍がCIAからの支援を受けてクーデターを敢行し、シハヌークを追放する事で新政府『クメール共和国』の樹立を宣言します。このロン・ノル政権成立によってカンボジアは一転して西側陣営の一員、アメリカの同盟国へと転向し、アメリカは堂々とクメール国軍(Forces Armées Nationales Khmères)に対し軍事支援を行えるようになりました。

<クメール国軍戦闘序列(1970年8月)>

第1歩兵大隊 - プノンペン

第1歩兵旅団 - コンポンチャム

第3歩兵旅団 - コンポンソム

第4歩兵旅団 - プレイベン

第6歩兵旅団 - プノンペン

第7歩兵旅団 - プノンペン

第10歩兵旅団 - コンポントム

第11歩兵旅団 - コンポントム

第12歩兵旅団 - シェムリアップ

第13歩兵旅団 - プノンペン

第14歩兵旅団 - Srê Khlong

第15歩兵旅団 - プノンペン

第16歩兵旅団 - プノンペン

第17歩兵旅団 - Long Vek

第18歩兵旅団 - Romeas

特別旅団 - シェムリアップ ※自由クメール抵抗軍を編入

第1空挺旅団 - プノンペン

第2空挺旅団 - Long Vek ※1973年解散

通信旅団 - プノンペン

輸送準旅団 - プノンペン

装甲準旅団 - プノンペン

砲兵準旅団 - プノンペン

防空準旅団 - プノンペン

工兵準旅団 - プノンペン

湖水旅団 - トレンサップ湖

青年土木工兵旅団 - プノンペン

第1海兵隊 - コンポンソム ※沿岸地域2大隊、プノンペン郊外2大隊から構成

上記に加え全国4つの軍管区および特別管区に約120個の地方大隊を持つ。

<ベトナム派遣クメール国軍>

またカンボジアとベトナムは領土を巡って長年争いを続けてきましたが、カンボジア国内でもカンボジア共産党軍『クメール・ルージュ』との内戦が始まった事から、両国政府は反共・親米という立場で一致し、アメリカおよびFWMAO(自由世界軍事支援機構)を介した同盟関係が生まれました。

▲ベトナム共和国フォクトゥイ省のキャンプB-43/フォクトゥイ駐在のクメール国軍兵士, 1970年代

服に部隊章が無いので断定は出来ませんが、特殊部隊キャンプに駐屯するくらいなので、この人たちもクメール国軍の特殊部隊(Forces Speciales Khmères)だと思います。

通常クメール軍のベレー帽はフランス式の右上がりですが、特殊部隊は米軍およびタイ軍の指導の下編成された為、米軍同様左上がりのベレーが制定されたようです。

▲(写真上)クメール国軍兵士とオーストラリア軍AATTV隊員, ベトナム共和国B-43フォクトイ, 1972年。 (写真下)戦後再会を果たした3人。

<クメール国軍FULRO大隊>

FULROは元々、クメール王国軍のレ・コセム大佐がベトナム共和国政府へのサボタージュを目的としてシハヌークおよびロン・ノル将軍に提案、許可を得た破壊工作としての一面を持っていました。レ・コセムはまず自分がチャム族であることを利用してカンボジアとベトナム領内のチャム族勢力を結集しFLC(チャンパ解放戦線)を結成。さらに中部高原のデガに連携を持ちかけ、FULRO(非抑圧民族闘争統一戦線)を組織します。そして1964年の『FULROの反乱』以降、FULROは度々ベトナム共和国軍への攻撃を繰り返したものの、アメリカの仲裁によって中部高原における一定の自治が認められました。

しかしスポンサーであるシハヌーク政権の目的はデガの自治などではなかったため、クメール側の真意に気付いたFULROおよびFLHP(中部高原解放戦線)最高指導者イーバム・エニュオルは1968年、クメールの傀儡であるFULROから離反し、新たにFLPMSI(南インドシナ・モンタニャール国解放戦線)を旗揚げします。しかしこの直後、イーバムはクメール軍情報部に拉致され、以後6年間プノンペンで軟禁状態に置かれました。これによりFLPMSI(FLHP系FULRO)は指導者を失い、間もなくサイゴン政府と和解(事実上の降伏)します。

こうしてベトナムのFLHP系FULROが活動を終えた一方で、レ・コセムの配下にあったFLC(=チャム族)系およびFLKK(クメールクロム解放戦線)系のFULROは、正式にクメール国軍に編入されました。

▲クメール国軍第181FULRO大隊の幹部とロン・ノル将軍, 1970年

大隊長オスマン少佐(チャム族・下段中央)

副大隊長ポー・ダルマ大尉(チャム族・下段左)※

首相ロン・ノル元帥(クメール族・上段右)

※当時副大隊長だったポー・ダルマ氏は2006年に著書『Du flm au fulro』を執筆し、FULROの歴史について詳細に綴っています。

フランス語なので読むの大変だけど、当事者が記した大変貴重な情報源なので買って良かったです。

Du flm au fulro

posted with amazlet at 16.05.19

Mark Phoeum Po Dharma

Les Indes Savantes

売り上げランキング: 2,403,734

Les Indes Savantes

売り上げランキング: 2,403,734

<リュックサック2種>

▲作戦中のクメール国軍兵, コンポンチャム, 1973年

左の人が背負ってるのが所謂『インディジナス・リュック』、右の方に置いてあるのが所謂『ARVNリュック』。

※2019年11月29日訂正 右のはARVNではなく米軍のトロピカルラックサックでした。

これらのリュックサックはそれぞれ、CIDG向け、ベトナム共和国向けのリュックとして知られていますが、実際にはカンボジアやラオス、タイ、フィリピン軍にも大量に供与されており、タイでは布地をナイロンにしたものが現在でも生産されています。

従ってこれらの個人装備はCIDGやベトナム軍といった狭い括りではなく、アメリカ国防総省ARPA(高等研究計画局)が東南アジアにおける共産主義勢力の排除を目的として1961年に開始した限定的非対称戦争計画"プロジェクト・アージル(Project AGILE)"の

アメリカの東南アジア同盟国向け軍事支援の一環として見るべきだろうと思います。

<クメール装甲騎兵>

▲プノンペン陥落に際し我が子を背負って市街から脱出するクメール国軍兵士, プノンペン, 1975年4月17日

間違いなくプノンペン陥落の際の写真なのですが、この写真をサイゴン陥落時のベトナム共和国軍兵士(装甲騎兵)と勘違いしているベトナムのサイトをよく見ます。

現代のベトナム人は旧政権の軍装をよく知らず、ましてや外国の旧政権など知る由もないので、M16持っていれば何でもベトナム共和国軍だと思ってしまうようです。

ちなみに去年タイ軍の戦争博物館に見学に行った時は、壁にデカデカと『ベトナム派遣タイ軍』として飾られた写真の中の何枚かは、タイ軍ではなくベトナム共和国軍でした。当人達にも見分けつかないのね。

<理想の兵隊>

▲クメール国軍兵, 1974年

僕がこれまでのミリタリー趣味人生で見てきた中で一番カッコいいと思う兵隊さん。

軍隊でこんな長髪はありえないし、普通のクメール人も男は髪を伸ばさないので、少数民族もしくは宗教上の理由だと思うけど詳細は不明。

あらゆる面で、僕の理想がつまっている人です。よく見ると顔も僕に似ている気がする。

2016年05月16日

アホカリに向けて

いろいろ作る物が有るので、そろそろ準備開始

その1

ホームセンターで買出し

庭に落ちてた木の枝切って取っ手を作る

ベースの色を塗る(ニッペの189円スプレー)

その2

棒のサイズが丁度良かったので、実家にあった雪かきスコップを黙って拝借。冬になるまで気付かれまい

とりあえず今日はここまで

<おまけ>

人民自衛隊(たぶん)のデガ女性指揮官

軍事・準軍事組織に属するデガ部隊では式典の際に、デガの伝統的な刀剣である柳葉刀が儀礼刀として用いられます。また立ち位置的にも、この女性は何らかの部隊指揮官に見えます。

後ろの男達は第2軍団のエンブレムが描かれた盾を持っているので、明らかにベトナム共和国軍の民事戦闘団(DSCĐ / 英名:CIDG)部隊ですが、

女性のDSCĐ隊員というのは見た事も聞いた事もないので、この人はおそらく民兵組織である人民自衛隊(NDTV)の女性指揮官だと思います。

こちらの1965年国慶日(11月1日革命記念日)軍事パレードの映像にも、DSCĐに続いてNDTVの女性隊員が続いて行進しています。

巷では女子の間でエスニック系ファッションや料理が人気みたいだから、僕も女子ウケを狙ってエスニック系目指してます!

2016年05月04日

デガの歴史 古代~1954年

【呼称について】

このブログで頻繁に用いている『デガ(Degar)』という用語についてまだちゃんと解説を書いてなかったので、改めて説明させて頂きます。デガとはラーデ語で『森の人』を意味し、現在のベトナム中部高原(タイグエン地方)からカンボジア・モンドルキリ州の山岳地帯にかけて住むオーストロネシア(マレー・ポリネシア)語族およびモン・クメール語族系諸民族が、自らの民族集団を指して使う呼び名です。デガには大きく分けて20以上の民族が存在し、さらにそれぞれが地域や風習によって多数分派していますが、文化的には高原地帯での農耕、アニミズム(精霊信仰)、フランス領時代に広まったキリスト教信仰などがほぼ共通しています。

デガ諸民族はベトナム戦争時代、ベトナム共和国軍のコマンド部隊(CIDG)としてアメリカ軍の指揮下で共産ベトナム軍と戦いましたが、彼らは当時アメリカ兵から『モンタニヤード』、略して『ヤード』と呼ばれていました。モンタニヤードとはフランス語の『モンタニャール』の英語読みなのですが、実際にはフランス人が使った『モンタニャール』と、アメリカ人が使った『ヤード』という呼び名は、その意味するところが若干異なっています。

そもそもモンタニャール(Montagnard)とは、フランス植民地時代にフランス人がインドシナ半島の山岳地帯に住む少数民族(山岳民族)の総称として使い始めた言葉でした。ただし山岳民族と一口に言っても、広大なインドシナ半島には多種多様な民族が入り乱れて生活しており、決して一塊の集団ではありません。その上で、人種や文化の観点からあえてグループ分けをした場合、仏領インドシナ領内のモンタニャールは、中部高原に住むデガ(南インドシナ・モンタニャール)、そしてベトナム北部・ラオス・中国南部山岳地帯に住むタイ族(北インドシナ・モンタニャール)に大別されます。

アメリカ人は1961年に開始されたCIDG計画から彼らモンタニャールと関りを持つようになりましたが、当時ベトナムはジュネーヴ協定(1954年)によって南北に分断されていたため、CIDG計画に参加したモンタニャールは主にベトナム共和国(南ベトナム)領内に住む南インドシナ・モンタニャール、つまりデガであり、アメリカ兵はデガを指して『ヤード』と呼ぶようになりました。しかし東南アジアの民族事情に馴染みの無かったアメリカ兵は、モンタニャールではないチャム族、クメール族、さらには色黒のベトナム人すら見分ける事ができなかったため、単に肌の色や顔の骨格が濃いというだけで彼らをデガと混同し、『ヤード』と呼ぶ事がありました。一方、元々中国南部・ベトナム北部に住んでいたものの1954年以降北ベトナム政府による迫害から逃れるためベトナム南部に集団移住していたタイ族(北インドシナ・モンタニャール)系のヌン族もCIDG計画に参加しましたが、彼らはデガに比べて色白で顔が平たかったため、アメリカ人はヌン族を『ヤード』とは呼ばず、『チャイニーズ』と読んでいました。

このようにモンタニャールやヤードという用語は、その言葉の生まれた背景を知らないと誤解を生じ易い言葉となっています。またこれらの呼称そのものに差別的なニュアンスがある訳ではないのですが、基本的にどこの民族も、外国人に付けられた呼び名なんかより自分たち自身の言葉を大切にする物であり、彼らも近年、『デガ』という自称を民族の重要なアイデンティティに据えています。アメリカ国内のFULROの後継団体も当初はアメリカ人に理解し易いよう『モンタニヤード財団(MFI)』と名乗っていましたが、数年前より『デガ財団(DFI)』に改称しています。以上のことから、当ブログでもあえてデガという呼称を主に使っています。

関連記事

デガの歴史

【プタオの国とチャンパ王国】

デガを構成する主要民族の内、最も古い時代の物語が残っているのがラーデ族である。ラーデ族の神話によると、この世が始まった時、神はダム(Dam, 男性)とホビア(HơBia, 女性)という二人の人間を作った。これが人類(ラーデ族)の始まりであるとされている。

史学的には、中部高原には古代よりジャライ族の小国家『プタオの国』があり、プタオ(王)が政治の中心に居た。プタオには火の王(Thủy Xá)と水の王(Hoa Xá)が居り、プタオはジャライ族の守護神『プリヤ・カーン(Prah Khan:聖なる剣)』をレガリアとして所有した。

2世紀ごろ、インドシナ半島は中国漢王朝の支配下にあったが、漢の現地人官吏だった古チャム人の区連(オウレン)が西暦192年に挙兵し、チャンパ王国を興し漢から独立を果たす。近縁のチャム人が独立国家を建国した事で、その領内にあったプタオの国はチャンパ王国の一部となるが、沿岸部を中心としたチャム人政権からはある程度独立した地位を有していた。その為プタオの国は独自の外交を行っており、1601年にはチャンパと敵対関係にあるクメール(カンボジア)と友好国となる。さらにベトナム人(ヴェト族)の大南国はチャンパ王国を包囲するため、カンボジア、ラオス、プタオを同盟国として外交関係を持った。

17世紀から18世紀にかけて、チャンパの武将は大南(阮氏)軍の一員としてベトナム統一に貢献した事から、順城鎮(チャンパ王国パーンドゥランガ王朝)には自治権が与えられた。しかし1832年、大南国は方針を一変し、順城鎮は解体されてチャム人の自治権は剥奪された。1863年には『鎮静化』を名目にプタオにも大南の徴税人が配置され、中部高原もベトナム人の支配下に落ちた。これによりチャム人とデガの地位は没落し、キン族(京の民族)を自称するベトナム人による激しい迫害が始まった。

【フランス領インドシナ】

チャンパの解体から程なく、皇帝ナポレオン三世率いるフランスはインドシナ半島の植民地化を目論み、宣教師、商人そして彼らを保護するという名目でフランス軍を次々インドシナ諸国に派遣していった。そして各地の宗教、経済、軍事の実権をフランス人が握った事で、インドシナ半島はなし崩し的にフランスの植民地となった。そしてフランス領インドシナ総督ポール・ドウメル(Paul Doumer、任期1897~1902年)は軍事力で少数民族を鎮圧し、フランスへの同化政策を推し進めた。この西洋人の侵略に対し、デガ諸部族は反フランス勢力として戦い、特にデガ最大勢力のジャライ族は、長年プタオの国として独立を保ってきたことから最も抵抗した。しかし、デガで2番目に人口の多いバナール族およびラーデ族は早々に降伏し、さらにジャライ族側もプタオ(王)が独断でフランスと同盟(事実上の降伏)を結んてしまった事で抵抗は終わった。この降伏によりジャライ族におけるプタオの権威は失墜し、以後プタオは単なる宗教指導者・呪術師という地位となった。

フランスの支配下において、インドシナの多数派民族であるキン族(ベトナム人)やラオ族(ラオス人)、クメール族(カンボジア人)はいまだナショナリズムを保持していたため、フランス人は常に彼らの反乱を警戒する必要があった。そこでフランスは、少数民族を植民地経営の為に利用した。彼ら少数民族は長年多数派に迫害されていた為、フランスに協力することで自治権が得られると知ると、積極的に植民地政府に参加した。特にラーデ族は優遇され、植民地政府の秘書や工員、植民地軍兵士に登用され、フランスはその見返りに自治領の設定や教育、病院建設を行っていった。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、フランス植民地軍はベトナム人部隊(トンキン、アンナン、コーチシナ狙撃兵)と共にデガ兵士もヨーロッパ西部戦線に派遣した。

こうした植民地政府への貢献が認められ、1923年にはデガなどの少数民族から植民地政府の知事や裁判官が選出されるに至った。フランスにとって、デガはあくまで他のインドシナ多数派民族を含む『先住民(autochtones)』の一部であり、その中においては優劣をつけなかった。同時に、現地の有力者・エリート層を教化し植民地の行政をになわせる事で民衆に自治権が与えられたような印象を持たせ反乱を防ぐというフランスの手法は、近代的な教育や医療とは程遠い生活を送っていたデガにとって、それらを得るまたと無いチャンスとなった。フランスはデガの貴族や軍人を教育するためフランス本土のパリ(ソルボンヌ)大学やサン・シール陸軍士官学校へ留学させ、指導者としての教養とフランスへの忠誠心を植え付けた。

また宗教においても、1880年に最初のデガ向けカトリック修道院(28名の入信者と31名の聖職候補者を養成)が建設されたのを皮切りに、デガの村落には次々に教会が建設された。インドシナで布教を行った宣教師らは、デガが長年信仰して来たアニミズム(精霊信仰)を否定することなく、その最上位にキリスト信仰を据える事で信者の拡大に成功した。これによりデガの大多数がカトリックを信仰するに至り、1935年には371名のデガの修道女がカトリック教会に在籍した。さらにはジャライ族首長ネイ・ムルがフランス人女性と結婚するなど、デガはフランスとの同化を進めていった。

【第一次インドシナ戦争】

1945年に日本軍が降伏し第二次世界大戦が終結すると、ホー・チ・ミン率いるベトミンは『ベトナム民主共和国』の樹立を宣言した。これに対しフランスは、大戦中西部戦線の主戦場となった本土の傷も癒えぬままインドシナの再統治に乗り出し、南部ベトナム反乱鎮圧(マスターダム作戦 / War in Vietnam)を開始した。この作戦にはインドシナで日本軍の武装解除を担当していたイギリス軍と、降伏後連合軍司令部の指揮下に入った日本軍も参加した。これにより都市部の治安は回復し、中国軍の追い出しにも成功した。しかし1946年にイギリス軍・日本軍がインドシナから撤退すると、ベトミンによるフランス植民地政府への攻撃は激しさを増し、第一次インドシナ戦争開戦に突入した。

この中でフランス植民地政府は、インドシナ連邦内の各少数民族に自治領を与えることで、自らを多数派民族から少数民族を護る保護者と位置付け、少数民族からの支持を得ようと試みた。1946年、フランスはデガに対し自治領『南インドシナ・モンタニャール国(Pays Montagnards du Sud Indochinois)』を与え、特にジャライ族からの支持を得るべく「プタオの国の後見人」を自称した。(ただし当時すでにプタオという地位そのものに政治的権威は無かった)

1948年、ベトナム(トンキン・アンナン・コーチシナ)が植民地という立場から昇格し、フランス連合内の『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』として独立した。これに伴い、フランスが制定した少数民族自治区はベトナム国政府に引き継がれ、1950年に『皇朝疆土(Hoàng triều Cương thổ)』として統合された。皇朝疆土は、ベトナム国国長(=阮朝皇帝)バオダイが少数民族に下賜した土地という意味で、実質的な自治領として1954年まで機能していた。

またベトナム国発足に伴いフランス植民地軍内のベトナム人部隊がベトナム国軍へと再編された事で、デガで構成されていた『南アンナン・モンタニャール狙撃兵大隊』は北インドシナ・モンタニャール部隊と統合され、ベトナム国軍の一部へと改編された。

しかし、1954年にフランスがインドシナからの撤退を開始すると状況は一変する。ジュネーヴ協定によって北ベトナムにホー・チ・ミン政権(ベトナム民主共和国)が誕生し、また南ベトナムでも1955年に反仏派のゴ・ディン・ジエム政権(ベトナム共和国)が成立したによって少数民族は自治権を剥奪され、民族自治区は全て消滅した。そして南北ともに少数民族に対するベトナム人(キン族)からの迫害が再び始まった。デガはその後、FULRO闘争などを通じて1946年に設定された南インドシナ・モンタニャール国の復活を求め戦い続ける事になる。

※1960年代以降のデガの歴史については過去記事『CIDGの人々』参照

▲南インドシナ・モンタニャール国旗(1946-1950年)

▲デガ兵士に勲章を授与するベトナム国国長バオダイとフランス軍ジャン・ド・ラトル・ド・タシニー将軍(バンメトート 1950年)

▲デガで構成されたベトナム国軍第4師団第28大隊の兵士

【参考文献】

『ベトナムの少数民族』 菊池一雅 1988年

『世界地理風俗大系〈第8巻〉インドシナ半島』 誠文堂新光社 1963年

『ベトナムの少数民族定住政策史』 新江利彦 2007年

『世界民族大百科』 日本メール・オーダー 1979年

その他フランス軍公式サイトなど

【あとがき】

実はこの記事のほとんどは2年ほど前に書いたものなのですが、第二次世界大戦や第一次インドシナ戦争期のデガに関する資料がなかなか集まらなかったので、下書きのままずっとほったらかしにしていました。でも、このまま寝かせておいても意味が無いので、とりあえず暫定版という事で公開しちゃいました。今後もっと掘り下げていきます。

Posted by 森泉大河 at

01:00

│Comments(4)

│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1945-1954│19世紀-1914│1914-1918│古代~近世│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │デガ

2015年11月03日

キャンプ・ストライク・フォース撮影会

何年も前からやりたかった、『1963~64年ごろのCIDGジャライ族キャンプ・ストライク・フォース』コスプレ撮影会がついに実現しました。(二人しかいないけど)

スマホで撮った写真でも、加工すればそれっぽくなりますね。EAの社長もこの写真見て喜んでくれました。

EAのベオガム(ベトナム語の発音では「ベオギュン」っぽい)迷彩服は話題になりましたね。

しかし、本来この服とセットであるべき自衛隊型(通称CIDG型)キャップは、どうせ出ないんだろうなと諦めていました。

それがちゃんと発売してくれたので、EAさん見直しましたよ。ありがとう!

このキャップはベオギュン迷彩服の他、タイガーやベトナム共和国軍制式作戦服、ブラックパジャマにも合わせられるので超便利です!

1963年のベトナム共和国軍第2軍団CIDGキャンプ・ストライク・フォース

またベオギュン迷彩は1968年ごろになっても見られるので、意外と長く使われていたようです。

Posted by 森泉大河 at

12:47

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│デガ

2015年10月27日

100均の腕輪

インドシナ半島中部高原に住むデガ諸民族には、Kong te(コンテ?コントゥ?発音不明)という真鍮製の腕輪を身に付ける習慣があります。

デガ(Degar: ラーデ語で”森の人”の意)は山岳地帯に住むオーストロネシア系およびモン・クメール系諸民族の総称であり、実際には数十の民族に分かれますが、このKong teはそれらの民族のほとんどに共通する文化です。

そのためベトナム共産党・カンボジア共産党による迫害を逃れてアメリカに渡ったデガ難民が、1987年にアメリカ合衆国ノースカロライナ州で組織したMontagnard Dega AssociationのシンボルにもKong teのデザイン(黄色い円環)が用いられています。

※このサイトに載ってるFULRO旗のソースの一部は僕のブログの記事だって・・・。もっとマシな情報元探せよ(笑)

なのでベトナム戦争期、アメリカCIA主導の共産ゲリラ掃討作戦CIDG計画に参加したデガの戦士たちも、よくKong teを身に付けています。

またKong teは、CIDG計画でデガ部隊を訓練・指揮したアメリカ軍SFやベトナム共和国軍LLDB、オーストラリア軍SASR隊員などにもデガ達から友好の印としてプレゼントされ、外国人にも"Montagnard friendship bracelet"として知られています。

このKong teは、eBayなどで現代製のものがよく売られていますが、どうもお高いです。どうせ大量生産のお土産品なのに。

なので、コスプレ用にこの腕輪を安く手に入れたかったので前々から代用品を探していたのですが、先日100円ショップのダイソーで良いのを見つけました。

ただのステンレスのリングです。ホームセンターに行けば似たような品はいくらでもありますが、これはリングの径や太さが絶妙です。

ただ、このままではどう見てもただのステンレスなので少々お色直し。

真鍮っぽい色になるよう、ガスコンロで焼く。あまり焼き過ぎると真っ黒になるので程々に。

※火傷や火事に気をつけて!

いい具合に黄土色になりました。

じゃじゃーん!これでしめて300円なり。

どうせ本物も、ただの真鍮線を丸めただけの代物(多少彫金してあるのもあるけど)なので、代用品としてはこんなので十分かと。

ホームセンターで真鍮線買ってきて自分で曲げるよりだいぶ安くて楽チンです。

難点としては、端のつなぎ目が溶接されているのでサイズ調整できないこと。最初手持ちのノコで切ろうとしましたが、さすがにステンレスは無理。グラインダーが必要です。

コレクションの世界はまた別なんだろうけど、少なくともコスプレ(およびコスプレを要するリエナクトメント)に必要なのは、お金ではなく愛と工夫でしてよ!

愛を高める動画

その50年後。ジャライ族(元CIDG / FULRO戦士)の葬儀。同胞とグリーンベレーの戦友に見送られて・・・

(2012年, アメリカ ノースカロライナ州)

Posted by 森泉大河 at

22:51

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│自作グッズ│DSCĐ/CIDG計画│少数民族の歴史・文化│デガ

2015年09月20日

第2回『かめナベ会』

9月12・13日、群馬県赤城オフロードパークで開催された第2回『かめナベ会』に参加させて頂きました!

今回うちは参加人数が少なかったですが、その分夜はこれまでベトベト等で同じ会場に居たのになかなかお話しする機会のなかった方とも交流することが出来て、大変楽しいイベントになりました^o^

作戦では米海軍SEALとマイクフォース(ヌン族兵)の合同チームで出撃

言葉の壁をものともせず、我々ヌン族も戦意旺盛だ

写真:ブラホ様より(https://withphoto.jp/album/blackhawk/306395/)

Youtubeにイベントの様子をまとめた動画がアップされていますのでご紹介します。

動画:茨城「現代鉄砲ブチ文化研究会」様

マイクフォースでありながらSEALに護衛されてM113で移動という、ありえない高待遇で出撃!

でもこの後敵の待ち伏せに会って、降車した途端に全滅しました(笑)

(Youtube動画よりキャプチャ)

運営スタッフの皆様、大変お疲れまでした!お陰さまで本当に楽しい二日間になりました!

またの機会を心から楽しみにしています^ ^

2015年09月08日

準備も大詰め

今週末開催される『第2回かめナベ会』 にて使う予定の、生活展示エリアに建てる看板を仕上げました。

【制作の流れ】

ホームセンターで買ってきた1500mmの合板(黒に塗装済み)に、ダイソーのアクリル塗料で筆塗り。

看板の建て方は杉材の杭から鉄筋まで色々検討したのですが、当日地面に杭を打つ作業はけっこう大変だし持ち運びも大変なので、結局A型バリケードを使うことにしました。

バリケードを塗装して、合板にフックつけて完成。偶然にもバリケードの幅が1500mmピッタリ!

フックで吊ってるだけなので、板は外して、バリケードは折りたたんで運搬できます。これなら違う部隊をやる時も使えて経済的^ ^

あと各種CIDG階級章も制作。実物の詳細な画像は見たこと無いので、50年代のフランス軍階級章を参考に作りました。

ただし作っておいてなんですが、実はこのCIDG階級章は、具体的にどれがどの階級を示す物なのかはまだ確認が取れていません。

上は関連性があると思われるベトナム共和国・フランス・クメール(カンボジア)各国陸軍の階級章ですが、CIDG階級章と配色パターンが同じなのは二種(一等兵と一等伍長)のみで、他は使われていないパターンなんです。

僕が確認しているCIDG独自の階級章は4種類だけなので、以前載せたこの資料に照らし合わせると、おそらく1962年~1968年まで使われたものに該当すると考えています。

1968年以降は階級制度がベトナム共和国軍とほぼ同一になっているので、ベトナミゼーションの影響でCIDGが正式にLLDBの子部隊となった事で、階級や給料制度もベトナム共和国軍に統合されたのではないでしょうか。

しかし、まだこれ以上の情報をつかめていないので、引き続き調べていきたいと思います。

2015年08月26日

CIDG階級章

※2024年9月21日更新

引き続き来月のナム戦イベントに向けて

前回の記事でチラッと書きましたが、CIDG部隊(民事戦闘団 / Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu)では当時、ベトナム共和国軍とは異なるCIDG独自の階級制度および階級章が使われていました。CIDGはベトナム共和国軍LLDB(特殊部隊)に所属する大規模な戦闘部隊ですが、『民事』の名の通り、彼らは正規のベトナム共和国軍とは異なる民兵という扱いでした。ただしCIDGと同様にベトコンからの村落防衛を目的とした民兵組織は他にも内務省民衛隊(1964年に陸軍部隊に昇格、義軍に改称)、人民自衛団(NDTV)、農村振興委員(XDNT)などがありましたが、CIDGが他の民兵と最も異なる点は、彼らがサイゴン政府の管理下にない少数民族および宗教軍閥のベトナム人で構成されていたことでした。その為CIDGの指揮は1961年から1968年までベトナム共和国軍ではなく、外国軍である米軍グリーンベレーおよび豪軍AATTVが担っており、CIDG兵士への給料もCIDG計画を主導するCIAの予算から出されていました。こうした経緯から、CIDGでは独自の階級制度が制定されたようです。

しかし、これらCIDG階級章の存在は欧米のマニアの間でもほとんど知られておらず、詳しい情報がまったく入ってきません。インターネットが発達した昨今ではCIDG階級章が使われている当時の写真なんていくらでも見つける事が出来ますが、どこの国でも所詮『ナム戦マニア』が興味あるのはアメリカ兵のみなので、CIDGに関する事柄は見事にスルーされていますね。

▲CIDGの階級制度について (Mobile Strike Forces in Vietnam 1966-70, Gordon Rottman 37頁)

僕が知る限り、書籍で紹介された唯一の例

そんなCIDG階級章ですから、実物もリプロも入手できる見込みはありません。

なので、自分で作る事にしました。

ただし、当時の写真しか資料と呼べるものが無いので、細部は想像でやるしかありませんでした。

試作第一号(自分用)完成。

それっぽくは成ったかな。

もしかしたら世界初のリプロかも?

Posted by 森泉大河 at

22:26

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│自作グッズ│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│被服・装備

2015年08月24日

マイクフォースのパッチについて

前記事に引き続き、来月のナム戦イベントに向けてマイクフォース熱が急上昇しております。

『第2回かめナベ会』

日時:2015年9月12日~9月13日

ただし、マイクフォース(MSF)の軍装については長年腑に落ちない部分を引きずっていました。

何が気に入らないかと言うと、これ↓

米軍5th SFGAベテランで組織されたMike Force Associationが、ノースカロライナ州フェイエットビルに建設したマイクフォース記念碑の一部です。

まぎれもなく元マイクフォース付きSF隊員本人たちによって作られたものであり、詳細な情報の少ないCIDG系資料としては第一級の信頼度だと思っていました。(過去形)

またパッチと部隊の組み合わせについては、国内外のディーラー・コレクターもここに記されたパターンと同じ認識を持っており、現在もなお定説となっています。

しか~し!当時の写真をよく調べると、実はこの定説に当てはまらないパターンが大量にあることが分かります。

日本の軍装マニアが崇拝する『洋書』も、僕の知る限りこの謎に明確な答えを出している本はありません。

これは当時パッチ以上に多用されたCIDG用階級章についても同じ事が言えます。

CIDGを愛する者として、もはやこの問題は無視できないので、この際一から調べなおす事にしました。

そんで、部隊名が判明しているマイクフォースの画像を可能な限り集めて分析しました。

その結果、実際にマイクフォースで用いられたパッチの組み合わせは、以下の図のようになる事が分かりました。

※2017年7月30日

内容を改定した記事を新たに投稿しました。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

これは変り種ですが、II CTZ MSFでは、イーグルフライト小隊のみ別のパッチを使っています。

イークルフライトは2nd MSFC編成前の1965-1967年に存在した、マイクフォースの元祖にあたる最初の空中機動CIDG部隊です。

1967年までにII CTZ MSF 第21~23MSF中隊の三中隊がイーグルフライト小隊で構成されていました。

▲II CTZ MSF イーグルフライト小隊

以上がマイクフォースのパッチとして広く知られている5種ですが、実はこの後に新たなパッチが制定されます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1968年に米軍の撤退開始・ベトナム共和国軍への権限委譲を進める『ベトナミゼーション政策』が開始されると、マイクフォースも改編の対象となりました。

それまでマイクフォースやMGFといった各CIDG部隊は形式的にはベトナム軍LLDBの部隊でありながら実際の運用は米軍5th SFGAが担っていましたが、ベトナミゼーションによってCIDGの指揮権が段階的にLLDBに移譲されていきました。

そして1968年10月16日、LLDBの子部隊であることを意識した『虎にパラシュート』のデザインのパッチが、新たにマイクフォース全部隊共通のパッチとして制定とされました。

▲II CTZ MSF (20th MSFC 第4MSF大隊)

従来のCTZ・MSFC部隊章は廃止されず、MSF全体を示す部隊章として併用された

▲IV CTZ MSF (40th MSFC)

▲II CTZ MSF (20th MSFC 第4MSF大隊)付きのLLDB一等中士(一等軍曹)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ベトナミゼーションはその後さらに進み、米軍5th SFGAがベトナムから撤退したことでCIDG計画は終了します。

まもなく5th SFGAと合同でCIDG計画にあたっていたLLDBも解隊され、第81空挺コマンド群およびNKT作戦局コマンド『黒龍』として再編されました。

これによってマイクフォースを含む全CIDG部隊の指揮はLLDBからBDQ(レンジャー)へと移管され、1970年に国境レンジャー(BDQ-BP)として再編成されます。

そしてBDQの一部隊となったことでCIDG独自の徽章は廃止され、二度と復活することはありませんでした。

▲1970年以降のBDQ-BP部隊

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

現状で僕が把握できているのはここまでです。

マイクフォースの写真は探せば沢山出てきますが、上記のようにII・III・IV CTZ MSFは同じパッチが使われていたので、キャプションにどの部隊か明記されていないと資料として使えないので困っちゃいます。

逆に言うと、一つのパッチで複数の部隊を演じられるんだからコスプレ的にはお得ですね。

けれど、こんなに書いておいて難ですが、個人のコスプレではなく集団で行うリエナクトメント的に考えると、一番良いのは服に『何もつけない』だと思ってます。

それはマイクフォースに限らず、米軍の陸軍・海兵隊歩兵部隊も一緒。だって当時はパッチ付けてない人の方が多いんですもん。

しかも、それなら「〇年〇月の〇〇の戦いを再現」と言われても、服を変えずに参加できますし。もちろん、設定が変わる毎に上着を新調するのも良いと思います。レプリカのTCUなんて5000円以下で買えますし。

そもそもリエナクトメントって本来、時間と場所を指定してタイムスリップ体験を行うもののはずなんですけどね。

そういう意味ではナム戦ヒストリカルイベントは日本でも海外でも、チームごとの設定の統一や分隊行動の再現を目指している所はあれど、全体(主催・参加者の総意)としてはまだコスプレ見せ合い会の域を出ていないんですよね。

いつかやりたいな、ちゃんとタイムスリップできるイベント。

Posted by 森泉大河 at

21:03

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│被服・装備