2025年01月12日

東洋漫遊記⑩シエンクワン

※2025年1月13日更新

今回、ロンチェン訪問の起点としたのがシエンクワン(ポーンサワン)という町です。

ここの町は元々シエンクワン県シエンクワン郡という名前だったのですが、ラオス戦争で壊滅的な被害を受けたため、戦後街はほぼ一から再建され、その際新たに「ポーンサワン郡」という名前が付けられたそうです。

しかし現地に行ってみると、バスの行先や公共の施設名などには、まだまだ「シエンクワン」という名前が使われており、むしろポーンサワンの使用例の方が少なく感じるくらいでした。

元々僕の目的地はロンチェンただ一か所だったので、シエンクワンを観光する予定は無かったのですが、ロンチェン訪問が順調に進んだおかげで時間がだいぶ余ったので、ホテルから歩いて行ける範囲でシエンクワンの街を散策しました。

MAG(地雷諮問グループ)はイギリスに本部を置き、世界中に残された地雷・不発弾の捜索と処理を行う国際NGOです。

ラオス戦争時代、アメリカはラオスに地上部隊を派遣しなかった一方、航空機による共産軍への空爆は第二次大戦を上回る猛烈な規模で実施されました。特にここシエンクワン県は、ジャール平原をめぐって十年以上一進一退の攻防が繰り返された場所なので、空爆が行われた回数も膨大になります。

▲1965~1973年にアメリカ空軍がラオス領内で空爆を行った地点

これについて反米思想を持つ人々は、あたかもアメリカがラオス国民を狙って無差別爆撃したかのように宣伝しますが、それは大嘘です。

当時のラオスはアメリカの同盟国であり、アメリカはラオスを防衛するため、ラオスを侵略する北ベトナム軍を対象に爆撃を行ったまでです。仮に日本が他国に侵略されれば、国内に侵入した敵を迎撃するために自衛隊や米軍は日本国内を爆撃せざるを得ないのと同じことです。

とは言え、当時も今も、民間人や民間施設を巻き込まない「きれいな爆撃」など不可能であり、ラオス国民が空爆によって大きな被害に遭ったのもまた事実です。そしてその戦禍は、終戦後も不発弾という形でラオス国民を苦しめてきました。

特にクラスター爆弾は、1個の弾体から約300個の子弾が放出されますが、MAGの資料ではその内20~30%が不発を起こし地上に残ってしまいます。またその子弾は小型で発見が難しいため、人が接触して爆発する事故が後を絶ちません。一説によると、ラオス国内に残る不発クラスター子弾の数は8000万個におよぶと推定されています。

ここでクラスター爆弾という兵器の是非について語る気はありませんが、危険を顧みずラオス国民の為に不発弾処理に当たるMAGの活動には頭が下がるばかりです。

古代のジャール平原石壺遺跡から、この地に住む多様な民族、仏領インドシナ時代、そしてラオス戦争まで、シエンクワン県の歴史にまつわる品々を展示している博物館です。多分この分野に興味が無いと何も面白くないかも知れませんが、僕は十分楽しめました。

なお節電の為、僕が入るまでは中の電気が消えており、僕が展示室を移動するたびに係員のおばちゃんが電気をON/OFFしにやってきます。なんだか恥ずかしいなぁと思いながら見て周りました。

ここには第二次大戦末期の日本軍によるシエンクワン占領についても展示があました。

これによると、フランス軍*コマンド部隊は1945年1月にシエンクワンに空挺降下し、現地でモン族を中心とする抗日組織『メオ・マキ』を組織して、現地の兵力や資金、弾薬を日本軍が到達する前に隠匿します。

(※この「フランス軍」が在インドシナ仏軍なのか、連合軍の一員としてインド・ビルマに進軍した自由フランス軍なのかは記述がありませんでした)

その後日本軍がシエンクワンに進駐すると、まだ十代だったヴァン・パオ(後の王党派モン族指導者・ラオス王国軍第2軍管区司令)は日本軍に雇われ通訳を務めつつ、裏ではメオ・マキの一員としてフランス軍の為に日本軍の情報を集めるスパイ活動をしていたそうです。

あのヴァン・パオ将軍が日本軍と関係が有ったという話は初めて知ったので驚きました。

③モン族服ショッピングモール

適当に通りを歩いていて、たまたま立ち寄ったショッピングモールがとても良かったです。Google Mapによると「KhwHmoob」という名前らしいですが、何て読むのか分かりません。

ここは1階は普通の生活雑貨や衣料品が売られていますが、2階に上がると、なんという事でしょう。モン族の民族衣装専門店が十数店も軒を連ねるモン族天国でした。

ウヒョヒョ。たまんねぇぜ。

実はシエンクワンもロンチェンも住民の大半はモン族なのですが、彼らはもう民族衣装なんて着ていなくて、日本人と同様にTシャツやらジーパンを着て生活しているので、せっかくモン族の街に来たのにモン族感が全然なかったのです。京都に来たのに和服の日本人がいなくてガッカリする外国人観光客の気分でした。

そんな中、思いがけずこのショッピングモールに出会ってしまい、大興奮で建物内を何回も往復しました。

ここで売っている服は女性用がメインですが、もちろん男性用もあります。

ただ僕が着る場合、リエナクトが主目的なので、今売っている服は使いにくいのです。

と言うのも、現代のモン族は普段民族衣装を着ないので、ここで売っている服は装飾が沢山付いた、結婚式など特別な時に着る正装・晴れ着だけなんです。

一方、僕がリエナクトで必要なのは、当時の一般的な普段着・野良着。残念ながらそういう物はもうどこにも売っていません。

▲70年代以前のモン族の普段着(左)と、現在売っているアパレル製晴れ着(右)

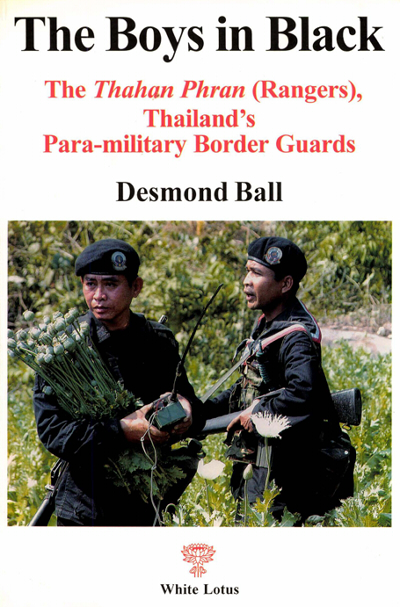

なので僕は、当時風の服を自作して着ています。

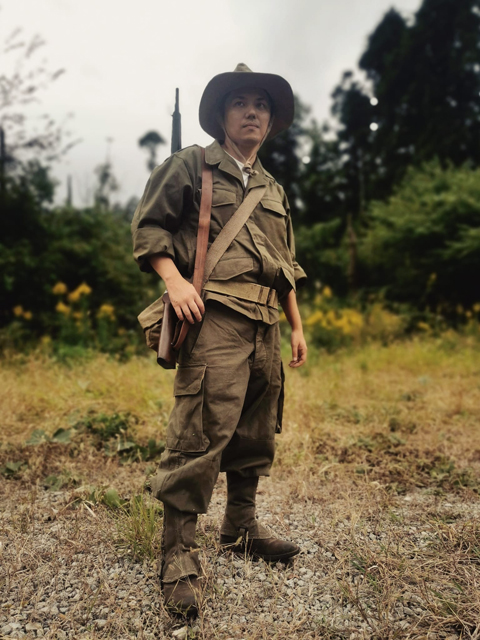

▲2024年に参加した「愛と戦火の大地2 ~スカイミッション~」にて

そんな中、コスプレに使えそうなアイテムを発見したので購入しました。

英語でスピリット・ロック(魂の鍵)と呼ばれるモン族の代表的なネックレスの一つです。

今売られている物は晴れ着用に華美な装飾が付いたものばかりですが、モール内を探し回ったら、このように昔ながらのシンプルなデザインの物を見つけることが出来ました。

▲右は1950年代前半のフランス軍GCMA(混成空挺コマンド群)所属のモン族兵

当時のGCMAの映像:https://www.youtube.com/watch?v=oVBWCVA0Hvc

いや~、ビエンチャンよりも、この田舎町の方が何倍も楽しめました。

道中はなかなか大変でしたが、来て良かったです。

Posted by 森泉大河 at

16:13

│Comments(0)

│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│【ラオス】│モン族│少数民族の歴史・文化│旅行・海外│ラオス王国

2025年01月10日

東洋漫遊記⑨ロンチェン

※2025年2月7日更新

ラオス戦争を通じてラオス王国軍・米国CIAの最重要拠点かつモン族最大の都市だった場所です。

ちなみにこの町のローマ字表記はLong Tiengと書かれる事が多いですが、現地での発音は完全に「ロンチェン」でした。

ラオス戦争とロンチェンについては過去記事参照

ラオス戦争は1975年に終結しましたが、戦後もこの一帯ではモン族による共産主義政権への抵抗活動が続いたので、ロンチェンは2015年までラオス人民軍が管理する閉鎖都市でした。

なので現地に着くまではどんな雰囲気なのか想像がつかなかったのですが、いざ到着してみると、道中の未開のジャングルっぷりが嘘のように、割と綺麗に整った地方の村落という感じでした。

道はちゃんと舗装されており、住居や商店もたくさんあり、レストランやホテルまであります。いささか拍子抜け。

ま、元々戦時中から、この辺りで一番栄えていた町なので、当然と言えば当然ですが。

【余談】

・Wikipediaにはロンチェンは「当時のラオスで2番目に大きな都市であった」と書いてあるけど、それはさすがに嘘でしょう。今も昔も、平野部にあるサワンナケートやパクセーの方が何倍も人口が多いです。CEICによると、1976年当時のサワンナケート県の人口は約43万人。これは都市ではなく県全体の人口ですが、おそらくその大半はサワンナケート市街に住んでいたはずです。

・またロンチェンはしばしば「地球上で最も秘密の場所」という謳い文句で紹介されますが、これも欧米人の記者が読者の耳目を集めるために誇張した表現です。たしかに戦時中は地図に街の存在は載っていませんでしたが、戦時中の軍事施設が民間の地図に載っていないのは当たり前です。それにここはれっきとしたラオス王国軍第2軍管区本部の所在地であり、共産軍もそれを分かった上で十年以上ももロンチェンに対し攻撃を繰り返していました。ラオス戦争に関する情報には何でもかんでも「秘密」という言葉が付いてまわりますが、これはミステリアスな雰囲気を出して注目を集め、本や記事を売るための商業活動に過ぎないと感じています。

さて、ロンチェンに到着したのがちょうどお昼時だったので、さっそくレストランで食事をしました。

店内には観光客向けに、ラオス戦争時代のロンチェンの写真が堂々と飾ってあります。

▲写真の下の文字は、「CIAが運営し、ヴァン・パオ将軍が率い、モン族が防衛したアメリカ軍事秘密基地」の意

CIAが作った航空基地「リマサイト20A」の滑走路を眺めながら、鶏軟骨の唐揚げを食べる。

手前の道は戦後作られた幹線道路で、その奥にある砂利道が元滑走路です。

▲当時のLS20A (LS98やLS30という別称もあります)

滑走路の奥(北側)にある切り立った尾根はアメリカ人から「スカイライン」と呼ばれ、ロンチェンの最終防衛ラインとしてモン族やタイ軍の防御陣地が置かれており、ロンチェン攻略を目指す北ベトナム軍との激戦が幾度も行われました。

▲ロンチェン駐屯のモン族SGU将校たち(1967年)

お昼ご飯を食べ終えると、周辺を散策開始。

これまでのミリタリー趣味人生の中で最高の写真です。僕はこの日のために生きてきました。

撮影後さっそく、ケン・コンボイ先生に「あんたの本のせいで、俺はこんな事になってしまったんだ」と、この写真を送りつけてやりました。

なお、ラオスは現役バリバリの共産主義国家であり、こういう事しているのが当局に見つかると非常にまずい事になります。

当日、警察官は見ませんでしたが、小脇にAKSを抱えた若い民兵がスクーターでパトロールしていました。

なので民兵はもちろん、地元住民にも見られないよう人けの無くなったタイミングを見計らい、大急ぎで撮影を済ませました。

やった本人が言うのも何ですが・・・、まともな人生送りたい人は真似しない方が良いと思います。(マジで逮捕されるので)

またロンチェンには、滑走路以外にも遺構が残っています。

それが何を隠そう、1966年に建設されたヴァン・パオ将軍個人の邸宅です。

▲当時のヴァン・パオ邸

周囲の建物が何一つ残っていない中、真っ先に破壊されそうなヴァン・パオ邸だけが残っているのは、幸運と言うか不思議です。

現在この建物は一般公開されていないようですが、門が開いていた上、誰も居なかったので、勝手に敷地に入って写真撮っちゃいました。

あとは、軍事施設ではないですが、戦時中の1966年に建立されて以来、ロンチェンの人々の信仰の中心に有ったお寺ワット・ロンチェンをお参り。

▲当時のワット・ロンチェンが写っている写真。滑走路の東側の丘の上にあります。

こうして長年待ち望んでいたロンチェン訪問が終了。

最高の気分です。この一日で、僕の人生の夢がまた一つ叶いました。

今回は何日かかるか分からない行き当たりばったりの旅のため、帰国するタイムリミットを気にしたくなかったので会社を辞めちゃったけど、全然後悔有りません。

▲朝から長時間悪路を運転してくれたミグさん。ロンチェンからの帰り道、僕にミカンを買ってくれました。何から何まで感謝です!

2024年10月28日

70年目の空挺要塞

日曜日、サバイバルゲームフィールド GERONIMOさんで開催された「愛と戦火の大地2 ~スカイミッション~」というイベントに参加してきました。

第一次インドシナ戦争がテーマのイベントという事で、フランス連合側はMAS-36小銃が7丁も大集合。壮観です!

僕は午前中はゲームには参加せず、手作りのモン族服を着てウロウロしていました。

当時ベトミンに大変恐れられた仏軍指揮下の少数民族コマンド部隊GCMA(混成空挺コマンド群)隊員という脳内設定です。

2015年にタイのモン族村に行った時に買ったネックレスをようやく身に着ける日が着ました。

午後は軍服に着替えて、弾は出ないけど銃(MAS-36)も持ってゲームに参加しました。

今回は1954年のディエンビエンフーの戦いをモチーフとしたイベントなので、僕の中ではディエンビエンフー駐屯のタイ大隊(黒タイ族)兵士のつもりです。

フランス連合軍内のインドシナ少数民族部隊については過去記事『フランス連合軍のインドシナ少数民族部隊』をご覧ください。

また今年はディエンビエンフーの戦い、そしてベトナムの南北分断から70年の節目の年。

僕の心の中では、色々と思うところのあるイベントでした。

2024年09月14日

最近買った本

※2024年9月14日更新

※2024年9月22日更新

※2025年3月26日更新

9月に入っても、まだ猛暑が続いてますね。こう暑いとお外で遊ぶ気にならないので、この夏はエアコンのきいた部屋の中で読書をしておりました。

なので今回は、最近買った本を紹介します。(買った後まだ読んでいない本も含む)

①忘れられた戦争の記憶/ソーステン・フェルナンデス

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGFDSDSN

実はこの本は元々フランス語で書かれたもので、すでに2015年には出版されていたそうですが、僕はフランス語が分からないので手を出せていませんでした。英語だって長文読むのは楽ではないですが、全く読めないよりはだいぶマシなので助かります。

そもそも第一次カンボジア内戦(1970-1975)についてカンボジア(クメール)軍人が語った本というのは、日本語はもちろん英語文献すらほとんど無かったのですから、そんな中で総参謀長として戦争を指揮した中心人物の回顧録が読めるといのは、それだけでありがたい話です。

②ラオスに捧げたわが青春/山根良人

こちらは打って変わって、1984年に出版された古い本。しかも僕にしては珍しく日本人が書いた本です。

https://www.amazon.co.jp/dp/4120013081

著者の山根良人氏(ラオス名:サワット)は、太平洋戦争中に日本陸軍伍長としてビルマに出征し、終戦後サイゴンの日本軍捕虜収容所から脱走してラオスに到達。そこでラオスの抗仏組織ラーオ・イサラに軍事顧問として参加します。

ここまではベトミンに参加したベトナム残留日本人と似ていますが、山根の場合はその後、自分たちラーオ・イサラがベトミンに支配され使い捨てられている事に反発し、部下を率いて脱走。そして山根の隊はラオス王国政府からの帰順要請を受け入れ、フランス連合軍に編入。それまで敵だったフランス軍の指揮下でベトミンおよびパテート・ラーオ軍と戦います。

山根はその後も引き続きラオス陸軍将校として軍務を続け、ラオス戦争ではラオス王国軍(FAR)大佐として、パテート・ラーオおよび北ベトナム軍との戦いを20年間続けます。(この間、国王から爵位を与えられ貴族に列せられる)

1975年にラオス戦争が終結、王国政府・王国軍が消滅すると、山根(サワット大佐)は再教育キャンプに送られ、釈放後は民間人として引き続きラオスに居住。1982年に家族を連れて日本に帰国します。

日本人読者の注目を得るため、本の副題には「元日本兵の記録」と書かれていますが、山根が日本軍に所属していた期間は2年間ほど。一方、「ラオス人サワット」としてラオス軍に従軍していた期間は30年に及ぶので、彼は正真正銘のラオス軍人なのです。

私は、巷にある「日本兵が戦後アジアを独立に導きました」等の日本人の自慰行為的な美談を冷めた目で見ているのですが、少なくともこの本は、「ラオス軍将校の回顧録を日本語で読める」という点において非常にありがたい資料だと思っています。

③カウボーイ/ダニエル・フォード

ベトナム戦争中、アメリカ兵から『カウボーイ』と渾名されたFULRO(被抑圧民族闘争統一戦線)大佐フィリップ・ドロウイン(ジャライ族)についての記録です。

https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK7BG2T

著者は映画『Go Tell the Spartans(邦題「戦場」)』の原作者ダニエル・フォードです。

カウボーイことフィリップ・ドロウイン大佐については、CIDG部隊で彼と共に戦った米陸軍ジム・モリス少佐が著書「WAR STORY(邦題「グリーン・ベレー」)」で、彼との思い出やFULROとの関係を詳しく記しており、私はそのストーリーに心酔してイラストや漫画も描いていました。(過去記事『カウボーイ』参照)

ただしWAR STORYはあくまでモリス少佐の回顧録なので、カウボーイに関する情報はモリスがカウボーイと関わった事柄に限定されていました。

一方、今回買ったダニエル・フォードの本は、そのカウボーイという人物に的を絞って調査研究した本なので、まさに僕の求めていた情報の塊なのです。

一生モノの本になると思うので、じっくり読み進めたいと思います。

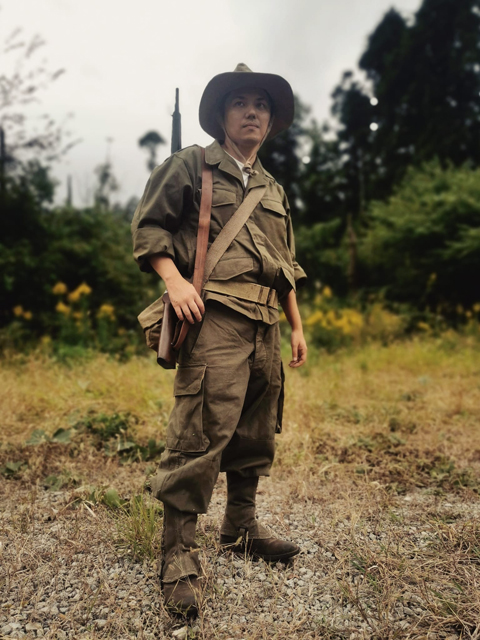

④ボーイズ・イン・ブラック/デズモンド・ボール

おそらく英語で書かれた本では唯一の、タイ王国準軍事国境警備組織タハーンプラーンに関する研究本です。

https://www.amazon.co.jp/dp/9744800461

Amazonで買うと高いので、タイの出版社から直接買いましたが、送料の高さと円安のせいで、結果的には全然安くなりませんでした。

中をざっと見た感じ、割と最近の2000年頃の情報がメインですが、一応タハーンプラーン黎明期かつ最も戦闘の激しかった1980年代についてもある程度ページを割いています。

⑤ベトナムの少数民族定住政策史/新江利彦

タイトルの通り、ベトナムの少数民族問題を研究、まとめたすんごい本です。これが日本語で読めるのが素晴らしい。

https://www.amazon.co.jp/dp/4894891158

僕はこの本を国会図書館で見つけ感激したのですが、価格が高くてなかなか手が出ない状況が続いていました。

ところが先日、偶然にもメルカリで中古が安く売られているのを発見。迷わず購入しました。

[おまけ] チャーリー/ケン・コンボイ

こちらは先日来日したケン・コンボイ先生(著者自身)からプレゼントして頂いた本です。

https://www.goodreads.com/book/show/55857681-charlie

この本はインドネシア軍特殊部隊コパスス(Kopassus)が1980年代末から行った特殊工作計画『プロジェクト・チャーリー』について研究した本です。

私は東南アジア軍事史好きを自認していますが、対象はあくまで大陸部のみで、正直インドネシアについてはほとんど何も知りません。

しかし、あのコンボイ先生が何十年も熱中するくらいですから、インドネシア軍の歴史も相当厚みのある(そして闇が深い)ものなのでしょう。

現時点で読まなきゃいけない本が何冊も溜まっているので、ぶっちゃけこの本を読むのがいつになるのかまだ分かりませんが、いつか折を見て読んでみたいと思います。

2024年06月15日

ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊 補足・その他

※2024年6月17日更新

※2024年7月7日更新

※2024年7月17日更新

前記事

これまで3回に渡ってラオス戦争におけるラオス王国軍所属のCIA不正規部隊(通称SGU)の略史を書いてきましたが、今回はその補足になります。

SGUのまとめ

(表をクリックするとPDFが開きます。)

この表は私が今現在把握している部隊のまとめになります。

かなり推測も含んでいるので、新しい情報が入手出来次第更新していきます。

大体のスケール感を把握するため、行(横列)は大隊を意味していますが、不正規部隊なので大隊といっても一般的な軍隊のような約1000名に届くことはほとんどなく、中には150名程度で大隊と呼称されている場合もあります。

この他、ADC中隊や少人数の特殊部隊、偵察チームが多数存在しましたが、詳細を把握できていないので今後の課題とします。

構成民族ごとの色分けを見てもらえば分かると思いますが、実はCIA麾下のSGUとして有名なモン族の割合は全体の1/5ほどしかありません。

ただしCIAにいち早く協力しSGU内で最精鋭とされたのはモン族であり、ヴァン・パオという強力な指導者が居た事、激戦地であるジャール平原に住んでいた事が重なり、モン族はラオス王国政府軍の中心勢力となりました。

また、学術的にはモン族はラオ・スーン人の一部とされています。

しかしラオ・スーン人の中ではモン族が最も人口が多く独立した勢力を持っており、それ故にラオス戦争に関与した度合いも非常に高いので、ラオス戦争を扱った書籍ではモン族と他のラオ・スーン人諸部族は区別して書かれています。

その為、当ブログでも便宜上モン族とラオ・スーン人を分けて書いています。

ところで、Wikipedia日本語のモン族のページには、編集者によるとんでもない無知・差別・偏見が書かれていますね。

「CIAは金属すら見たことのないモン族に銃の使い方から戦闘機の操縦法まで教え込んだ。」だそうです。

そうですか。モン族は1960年代まで、青銅器すら知らない、他の民族から五千年は文明が遅れた超未開人だったんですか・・・。

でもね。モン族(苗族)は古代から中国の歴史にちょいちょい登場し、漢人や周辺諸国家に対して度々反乱を起こして苦しめてますよ。

近世以降は火薬や鉄砲も量産して使っています。

多数派民族との違いは、人口が少なく独立国家を持てなかった事、それに伴い19世紀~20世紀に産業革命・工業化を経る事ができなかった点です。

それは確かに少数民族の泣き所ではありますが、決して現代文明を知らなかった訳ではありません。

少数民族=未開人と考えるのは、単にそいつの頭の中が未開、無知蒙昧なだけです。

▲タイのモン族村資料館に展示されていたモン族製のマスケット銃

話は変わって、これまでの記事は文章ばかりだったので、イメージしやすいよう、各SGU部隊の写真も載せてみます。

▲第2軍管区ADC中隊:モン族

当初ADCでは軍服は支給されておらず、各自が黒い民族衣装(と言うか野良着)を着ていましたが、後にラオス陸軍正規部隊と同じ軍服が支給されるようになります。

▲第2軍管区SGU/戦士大隊:モン族

SGUは不正規部隊ですが、軍装面ではベレー含め、ラオス陸軍正規部隊とほとんど同一です。

▲第3軍管区戦士大隊:ラオ・トゥン人(1971年)

▲第2軍管区強襲コマンド:モン族(1970年11月)

潜入作戦の為北ベトナム軍兵に扮装しているコマンド隊員。強襲コマンドでは敵地上施設を攻撃するための携帯式ロケット砲として、航空機用の2.75インチロケット弾(FFAR)ポッドを改造したものが多用されました。

▲第4軍管区強襲コマンド:ラオ・トゥン人

強襲コマンドや一部の戦士大隊は落下傘降下能力を持つ空挺部隊として活躍しました。

▲コマンド大隊:タイ人(1971年)

タイ軍のラオス派遣は非公式なものであり、兵士は全員認識票などの個人を特定できる物の持ち込みを禁止されていたそうです。

▲エア・アメリカ社のベル204

道路事情の悪いラオス山岳地帯における軍事作戦には航空機が必要不可欠でしたが、政治的事情からアメリカ軍は直接ラオス領内で活動できなかったため、CIAはアメリカの民間航空会社エア・アメリカ社やCASI(コンチネンタルエアサービス社)と業務委託契約を結び、これら航空会社がSGUの物資・兵員の輸送を担当しました。

2024年06月11日

ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊の略史③1973~1975年

※2024年7月7日更新

前記事

【前回のあらすじ】

1960年代を通じて続いてきた北ベトナムによるラオス侵略は1970年代に入るとさらに激しさを増し、王都ルアンパバーンや第2軍管区本部ロンチェンは北ベトナム軍によって幾度も包囲され陥落の危機を迎えていた。

これに対抗してタイ王国政府はタイ陸軍部隊およびタイ人民兵をラオスに増派し、ラオス領内の少数民族に加えてタイ兵で構成されたラオス王国軍所属のCIA不正規部隊(通称SGU)は各地で共産軍(北ベトナムおよびパテートラーオ軍)と一進一退の攻防を繰り広げる。

しかし1971年7月、アメリカ政府は政治的判断からラオス領内での空爆・航空支援の削減を開始し、戦況は共産軍に有利となる。

▲ラオス戦争におけるアメリカ空軍による空爆地点のマップ

この空爆地点は即ちラオスに侵攻した北ベトナム軍の活動範囲を意味する。軍事力で劣るラオス政府にとっては、このアメリカによる航空支援が国家防衛の頼みの綱であった。

1972年10月、ラオス政府とパテートラーオとの間で停戦交渉が開始され、パテートラーオは停戦の条件としてCIA指揮下の不正規部隊(SGU)の解体を求める。これを受けてラオス政府はSGUを温存する為の方便として11月に全てのSGUをLIF(ラオス不正規軍)へと改称し、外国の指揮下ではなくあくまでラオス政府軍の一部であると強調する。

1973年2月22日、北ベトナム軍がラオス領内の広い地域を支配したまま、ラオス政府とパテートラーオ間で停戦が発効。

停戦期

停戦発効を機に、アメリカ政府はラオス戦争からの段階的な撤退を開始する。

ラオス政府とCIAは、実質的にラオス王国軍の主力となっていたLIF(旧SGU)を温存するため、1973年2月にLIFを陸軍の正規部隊へと昇格させ、陸軍第1および第2打撃師団へと改編する。同時にGM(機動群)はRI(歩兵連隊)へ、BG(戦士大隊)はBI(歩兵大隊)へと改称される。

この際、元々存在していた王国軍=多数派民族ラオ・ルム人からなる陸軍第1および第2打撃師団は動員が解除され解散し、ラオス陸軍は新生(LIF)打撃師団2個、王国軍打撃師団2個の計4個師団に再編される。

なお、LIFに所属していたタイ人民兵もラオス陸軍に編入されたが、停戦を受けてタイ兵はラオスに駐留する意義を失い、兵士の自主的な逃亡およびタイ政府による正式な撤退が開始される。

1972年12月~1973年12月 LIF第4軍管区強襲コマンドが北ベトナム領に潜入して電話線に盗聴器を設置するCIA主導の諜報作戦を断続的に実施。1年間かけて盗聴網が完成。

1973年3月~5月 LIF第3軍管区強襲コマンドの後継として生まれたロードウゥッチ部隊「タメオ」が、パリ協定に違反して南ベトナムに進軍する北ベトナム軍を撮影。

1973年8月 停戦に反対するラオス王国軍のタオ・マー空軍准将が軍事クーデターを行うが失敗し、逆にクーデターに参加した王国軍正規師団2個はラオス政府によって解体される。

1973年8月~10月 停戦協定に基づき、中立地帯に指定された王都ルアンパバーンと首都ビエンチャンにパテートラーオ軍が進駐。

1974年前半 ラオス・アメリカ政府はラオス政府軍の再建を試み、軍の質を確保するため精鋭部隊のみを温存し、その他の兵力の大幅削減を開始する。

1974年4月 右派・左派連立の国民連合臨時政府(PGNU)が成立。ラオスの国土は右派・左派がそれぞれの支配地域を分割統治する事となる。

1974年5月 ラオスに駐留していた最後のタイ人部隊が帰国し、ユニティ・プログラムは終了する。ユニティ・プログラムにおけるタイ人民兵の死者行方不明者は累計2,487名に上った。

1974年6月 在ラオス米軍人およびCIAのほとんどが出国し、アメリカ政府のラオスへの関与が終了する。

戦闘再開、そして終わりの時

1974年9月 パテートラーオ軍はスワンナプーマ首相が病気治療のためフランスに出国したのを見計らってラオス北西部で右派(王国政府)支配地域への侵攻を開始。右派軍も反撃を開始し、ラオス戦争が再開する。

同月 LIFの複数の部隊が、王国軍からの給料未払いと差別的な扱いに反発して反乱を起こす。王国軍は武力による反乱鎮圧を用意するが、最終的に交渉によって反乱は終息する。

1975年4月 共産軍が第2軍管区本部ロンチェンを攻撃。王国軍空軍による航空支援によりロンチェン防衛に成功。

1975年5月 カンボジア、南ベトナムにおける共産勢力勝利の勢いに乗り、北ベトナムおよびパテートラーオ軍が最後の大攻勢を開始。同時にスワンナプーマ首相は和平(事実上の降伏)を選択し、右派将官の解任・辞任により王国軍は崩壊する。

5月5日 北ベトナム軍機甲部隊がロンチェン攻略を開始。

5月10日 ヴァン・パオ将軍が第2軍管区司令から更迭される。

5月14日までにヴァン・パオ将軍を含む数千人のモン族が輸送機でロンチェンからタイ領に脱出。輸送機に乗れなかった約1万4000人のモン族がロンチェンに取り残され難民となる。

5月18日 第4軍管区本部パクセー陥落。

5月22日 兵士の消えたロンチェンにパテートラーオ軍が入城。

1975年6月 旧王国政府の要人のほとんどがラオスから脱出。

1975年8月 首都ビエンチャンでパテートラーオ軍が戦勝パレード。ラオス戦争の終結が宣言される。

1975年12月 パテートラーオは正式に連合政府の消滅と、共産主義政府の成立を宣言。

以後ラオスはベトナム社会主義共和国の衛星国としてベトナム共産党の強い統制の下、今日に至る。

関連記事

参考文献

2024年05月20日

ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊の略史②1970~1973年

※2024年5月21日更新

※2024年5月22日更新

※2024年7月7日更新

【1960年代のまとめ】

ビエンチャンの中央政府が右派・左派・中立派とで連合と分裂を繰り返す中、北ベトナムは「ラオス解放勢力(パテートラーオ)からの要請に応じてラオス人民を解放するため」と称し、ラオスへの軍事侵攻を本格化させ、1960年代半ばには共産軍の主力は北ベトナム軍となる。

これに対抗してアメリカCIA・タイ政府はラオス王国政府を支援するため、ラオス領内の少数民族(モン族、ラオ・トゥン人、ラオ・スーン人)を王国政府側の不正規部隊として武装化。

ラオス王国軍正規部隊(多数派民族のラオ・ルム人)は主要都市の防衛に終始したため、主戦場となった田園・山岳地帯でのラオス王国軍の主力はCIAが指揮する不正規部隊となる。

またこれを支援するため、アメリカ軍は強力な航空支援を提供し、タイ軍は秘密裏に陸軍部隊をラオスに派遣する。

【略語】

SGU: 特別遊撃隊。少数民族不正規部隊の基本編成である軽歩兵部隊。SGUがBGに改称された後も、不正規部隊の総称としてSGUという名称は使われ続ける。

BG: 戦士大隊。1967年以降、SGUは順次BGに改称される。

GM: 機動群。3~4個のSGU/BG大隊からなる連隊。

BC: コマンド大隊。ユニティ・プログラムでタイから派遣されたタイ人民兵の軽歩兵大隊。

BA: 砲兵大隊。同じくユニティ・プログラムでタイから派遣されたタイ人の砲兵大隊。

第1軍管区

1971年2月 北ベトナム軍が王宮のあるルアンパバーンを包囲。王国軍部隊の増援により戦線は膠着する。

1971年3月~6月 北ベトナム軍によるルアンパバーン攻撃。王宮防衛のため、第1軍管区の王国軍・民兵部隊に加えて第3軍管区の王国軍および民兵部隊がルアンパバーンへ集結し、全力で抗戦した事で北ベトナム軍は撤退する。

1971年12月~1972年1月 ラオス北西部に侵入してメコン川沿いに道路建設を進める中国人民解放軍により、ラオス航空、エア・アメリカの航空機3機が立て続けに撃墜される。しかし米国政府は中国軍の全面侵攻を危惧して報復行動を避ける。しかし第1軍管区タイ人BCを指揮するタイ軍のピチット少佐は米国の意思を無視して中国軍に砲撃を行う。

1972年1月~6月 共産軍がラオス北西部メコン川東岸の奪取に動き、ピチット少佐麾下のタイ人BCを包囲する。最終的にBCはタイ国境警備警察PARU、タイ陸軍特殊部隊、そしてタイ領内のタイ陸軍正規部隊の援護を受けて包囲から脱出する事に成功する。

1972年11月~1973年2月 パテートラーオ軍が第1軍管区の不正規戦本拠地ナムユに対し攻勢をかける。ラオ・トゥン人GM、タイ人BCが抵抗するが最終的に基地は陥落する。

1972年12月~1973年2月 パテートラーオ軍の攻勢に対抗し王国軍正規部隊が「マハラットII作戦」実施。 第2軍管区ヴァン・パオ戦闘団および第3軍管区GMが増援として派遣され、パテートラオ軍の撃退に成功。

第2軍管区

1969年11月~1970年4月 北ベトナム軍がジャール平原に対する大規模攻勢「第139戦役」を実施。

1970年2月 米空軍、北ベトナム軍の攻勢を抑えるためラオス領内で初のB-52爆撃機による絨毯爆撃開始。

同月 第2軍管区モン族強襲コマンドによる北ベトナム領ディエンビエンフーへの越境攻撃実施。北ベトナム軍の師団司令部をロケット弾で砲撃。

1970年3月 第2軍管区本部ロンチェンに北ベトナム軍が迫り、陥落の危機に陥る。ロンチェン駐在CIA職員は史上初の非常事態宣言「アードウルフ」を発令し、機密書類・暗号の焼却を開始。

タイ陸軍砲兵大隊「特別要件9」および他の全ての軍管区(第1、3、4軍管区)のSGU大隊が増援として続々とロンチェンに到着。

ロンチェン防衛のため、米空軍が戦闘目的としては初めて大型スラリー爆弾BLU-82を北ベトナム軍に投下。

同月 SGUにアメリカ製のM16ライフル配備開始。

同月末 増援を得たヴァン・パオは反撃を行い、ジャール平原内のほぼ全ての重要拠点から北ベトナム軍を駆逐する事に成功。

1970年4月 新たにタイ陸軍5個大隊(歩兵3個大隊・砲兵2個大隊)がラオスに派遣され、ヴァン・パオ将軍直属の「ヴァン・パオ戦闘団」として第2軍管区に配備。

1970年4月~5月 ブアムロンを北ベトナム軍が急襲。モン族ADCおよび第4軍管区SGUが辛くも防衛に成功。

1970年5月 モン族強襲コマンドが北ベトナム領ムウンセンへの越境攻撃中に北ベトナム軍の反撃を受け全滅。

1970年7月~10月 再度モン族強襲コマンドによるムウンセンへの越境攻撃実施。戦車4両、トラック6両、パテートラーオ軍ラジオ放送局の破壊に成功。

1970年8月~11月 モン族GMおよびタイ軍によるバンナー、ムンスーイ攻略戦実施。ムンスーイの占領に成功。

1970年11月~1971年1月 モン族強襲コマンドおよびGMによる「カウンターパンチIII作戦」実施。北ベトナム軍の反撃にあい作戦失敗。

1971年2月 北ベトナム軍が第2軍管区本部ロンチェンへの攻勢「74B戦役」を開始。

同月 航空支援のため飛来した米空軍のF-4戦闘機がロンチェンの第2軍管区本部をクラスター爆弾で誤爆。

1971年3月 ユニティ・プログラムで編成されたタイ人民兵BC(コマンド大隊)から成る「シンハー戦闘団」およびタイ人BA(砲兵大隊)が増援としてロンチェンに到着。

1971年4月 米空軍のF-4戦闘機がシンハー戦闘団のタイ人BCを誤爆。以後、誤爆を防ぐために全てのBCにタイ空軍ウドン基地で訓練を受けたタイ人FAG(前線航空誘導員)が配置される。

同月 北ベトナム軍は74B戦役を中止して北ベトナム領に撤退する。

1971年5月 ヴァン・パオ戦闘団のタイ陸軍部隊が派遣期間を終えて帰国。代わってタイ人BCから成るシンハー戦闘団がヴァン・パオ戦闘団に改称される。

1971年6月 モン族GMがジャール平原南西部の北ベトナム軍を攻撃、退却に追い込むことに成功。

1971年7月 米国政府がラオスにおける空爆・航空支援の削減を開始。

1971年7月~9月 モン族BG・タイ人BCによるジャール平原制圧作戦が実施され一定の成果を上げるが、北ベトナム軍を完全に駆逐する事は出来ずに作戦は終了する。

1971年8月 モン族各部族長らは在ラオス米国大使館に対し、航空支援を再開しない場合モン族はアメリカ・ラオス政府への協力を放棄してタイ領へ集団脱出すると抗議。

1971年11月~12月 航空支援の打ち切りによりモン族将兵の多くがアメリカに見捨てられたと考え、士気を失う。現実逃避のためモン族の将校たちは前線部隊を離れてロンチェンで新年の祭りを1か月繰り上げて開催し、指揮官不在となった前線部隊の士気はさらに低下する。

1971年12月 北ベトナム軍が史上最大規模の攻勢「Z戦役」を開始。ロンチェンは砲撃や戦闘工兵の侵入を受け、陥落の危機に陥る。またヴァン・パオ将軍やCIA顧問が抗戦を呼びかけるが、モン族将兵の多くがほとんど抵抗する事なく逃亡する。モン族に代わってタイ人BCが第2軍管区の主力として抗戦する。

1971年12月~1972年1月 タイ領内から追加のBC、ならびに第3軍管区GM、第1軍管区BGが増援としてロンチェンに到着。ヴァン・パオ戦闘団は12個大隊に拡充し、辛くもロンチェン防衛に成功する。

1972年1月~3月 ヴァン・パオはCIAの反対を押し切り北ベトナム軍への反攻作戦を実施。モン族兵も軍事作戦に復帰したが、ロンチェン周辺から北ベトナム軍を排除する事には失敗する。

1972年3月 北ベトナム軍は再びロンチェンを砲撃。またサムトンは機甲部隊の攻撃を受け陥落する。

1972年3月~4月 ヴァン・パオは再び反攻作戦を開始するが、第2軍管区に増援として派遣されていた第3軍管区GMの一部が当初の予定を過ぎても郷里に帰れない事から反乱を起こし脱走する。一方北ベトナム軍もロンチェン攻略を目指し、ヴァン・パオ戦闘団(タイ人部隊)との攻防が続く。最終的に北ベトナム軍部隊が全滅し、ロンチェンは防衛される。

1972年4月~7月 ヴァン・パオはモン族部隊の再建を行い、また第3軍管区GMも再度ヴァン・パオの下に派遣され、再び北ベトナム軍への攻撃を行う。攻防が繰り返されるが戦線は膠着状態が続く。

1972年7月~11月 米国ニクソン大統領の意向によりジャール平原の掃討を目指す第1・2・3軍管区不正規部隊合同の大規模攻勢「プーピアンII作戦」実施。しかし北ベトナム軍の反撃により多くの犠牲を出し作戦は失敗に終わる。

1972年11月 ロンチェンにタイ人部隊が増派され、3つのタイ人GMが編成。モン族GMと合同でプーファサイを攻撃するも攻略に失敗。

1973年1月 北ベトナム軍によるジャール平原北部ブアムロンへの攻撃を緩和させるため、ヴァン・パオはムンスーイ奪還を目指す「プーピアンIII作戦」を実施するが、成果を上げることなくブアムロンが陥落。作戦は終了。

第3軍管区および第4軍管区

1970年 第3および第4軍管区強襲コマンド(コマンドレイダース)が北ベトナム領、カンボジア領内への越境破壊工作作戦を複数回実施。北ベトナム領内の北ベトナム軍訓練キャンプや、パテートラーオ軍に供与されるT-34戦車等を破壊。

1970年前半 第3軍管区SGUはヴァン・パオを支援するため第2軍管区に派遣される。

1970年4月~12月 カンボジアでのクーデター(ロンノル政権成立)により北ベトナムはカンボジア領内のホーチミン・トレイルを失ったため、ラオス領内のホーチミン・トレイルを拡大するため第4軍管区への攻撃を激化。第4軍管区SGUは第1、第3軍管区SGUの増援を受け、辛くも北ベトナム軍を撃退する。

1970年6月 第3軍管区SGUが第2軍管区への支援から帰還。

同月 第3軍管区SGUは第3軍管区内のホーチミン・トレイル攻撃を担当する主力部隊と、他の軍管区への増援に割り当てられる「第1機動群」に再編される。

1970年7月 第3軍管区SGUによるチュポーン攻略が失敗。第1機動群は全滅。

1970年9月 CIAがクメール共和国(カンボジア)軍のラオス派遣計画「プロジェクト・カッパー」を開始。クメール陸軍2個大隊がラオス第3軍管区に展開開始。

1970年9月~11月 再度チュポーン攻略を目指す「チュポーン作戦」実施。作戦は成功する。

1970年12月 第3軍管区SGUは第2軍管区と同じくBGに再編成される。

同月 タイ領内での訓練を終えたタイ人民兵がラオス第4軍管区に展開開始。タイ人部隊はBCとしてラオス王国軍部隊に組み入れられる。

1971年1月 クメール軍大隊が増援として第4軍管区ボロベン高原へ派遣されるが敗退。ラオス領内で訓練中のクメール兵も反乱を起こしたため、ラオス派遣クメール軍は一旦全て帰国する事となる。

同月 北ベトナム軍が第4軍管区ホエイサイを攻撃するも、タイ人BCが防衛に成功。

同月 第3軍管区の各BGを再編した連隊規模のGM(機動群)が5つ編成される。

1971年1月~3月 南ベトナム軍の「ラムソン719作戦」に呼応して第3軍管区GMによる「シルバーバックル作戦」および「デザートラット作戦」実施。デザートラット作戦は北ベトナム軍の通行を阻害し一定の成果を上げたが、南ベトナム軍が敗退した事よって北ベトナム軍による攻撃がGMに集中したため、GMも撤退する。

1971年2月 新たなラオス派遣部隊として南ベトナム領内での訓練を終えたクメール軍第15旅団がラオス第3、第4軍管区に展開。ボロベン高原の一部奪還に成功する。

1971年3月 北ベトナム軍の攻撃を受けボロベン高原内の三つの拠点が陥落する。

1971年4月 第3軍管区強襲コマンドが北ベトナム軍の待ち伏せ攻撃を受け全滅する。

1971年5月~6月 ボロベン高原をめぐる戦いでタイ人BC1個大隊が全滅するも、航空支援を受けてラオス王国軍側が勝利。

1971年5月~9月 ラオス王国軍・第3軍管区GM合同の「プータ作戦」実施。攻防が続いたが、成果が上がらないまま作戦は終了する。

1971年6月 CIAはクメール軍派遣の成果を不十分と見做し、プロジェクト・カッパーを終了する。

1971年7月~10月 第3軍管区GM・第4軍管区BG・王国軍・中立派軍・タイ人BAからなる「パスーク戦闘団」がサヤシラを攻略。

1971年11月 サラバネ奪還を目指す第3軍管区・第4軍管区GM合同の「タオラー作戦」実施。北ベトナム軍機甲部隊の反攻にあい作戦は失敗に終わる。

1971年12月~1972年2月 北ベトナム軍の「Z戦役」攻勢。第4軍管区GMおよびタイ海兵隊員からなるBCが抗戦するが、GM1個連隊が全滅。BCも退却する。

1972年2月 第2軍管区への増援のため、第4軍管区BCがロンチェンに派遣される。

同月 CIAは強襲コマンドプログラムを成功とは判断せず、計画は終了する。

1972年3月~4月 国道23号をめぐる戦いで第3軍管区GMが第4軍管区に派遣される。第4軍管区GMは一定の成果を上げたが、長期の派遣で士気の下がった第3軍管区GM将兵は逃亡・反乱を開始したため、第3軍管区GMは送還される。

1972年6月~10月 国道23号奪還を目指す第3軍管区・第4軍管区合同の「ブラックライオン作戦」実施。北ベトナム軍の抵抗で成果は限定的に終わる。

1972年10月~1973年2月 第3軍管区・第4軍管区GMによる反攻作戦により北ベトナム軍の一部が撤退。

1972年11月~1973年2月 ターケークにおいて北ベトナム軍の攻勢にあう王国軍正規部隊への増援として第3軍管区GMが派遣され、北ベトナム軍の撃退に成功。

タイ領内

1970年 ノンタクー、ナムプンダムにラオス不正規部隊訓練センター設置

1970年9月 CIAがカンボジア国境沿いに住むタイ人を民兵としてラオスに派遣する「ユニティ・プログラム」を開始。

1971年 ユニティ・プログラムにおけるラオス派遣タイ民兵訓練センターがカンチャナブリに移転

1971年後半 ユニティ・プログラムにタイ人民間パイロットが操縦する武装ヘリ部隊計画が追加。パイロットは南ベトナムで飛行訓練を受けた後、米陸軍からロケットポッドおよびミニガン搭載のUH-1ヘリ10機が供与され、ラオス空軍所属機としてタイ空軍ウドン基地に配備。連日ラオス第2軍管区や第4軍管区への航空支援に出撃する。

つづく

2024年05月02日

ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊の略史①1960年代

※2024年5月11日更新

※2024年5月19日更新

※2024年7月7日更新

※2025年2月9日更新

ラオス戦争は「CIA秘密戦争」というフレーズだけが独り歩きしていて、その実態をちゃんと分かっている人は少ないんじゃないかと思います。

そもそも「秘密」というのは、アメリカが民主主義国家であるのにも関わらずCIAが独自の判断でアメリカ国民の支持を得ぬままラオスに介入していた部分を問題視している文言であって、当のラオス国民にとって戦争は毎日自分の住む町で起こっている事であり、秘密でも何でもありません。

また、この戦争は一般には「ラオス内戦」と呼ばれますが、実際には1960年代後半以降、共産軍の戦力の大半はラオスに越境侵入した北ベトナム軍であり、そこに米軍、タイ軍も参戦しているので、実際にはとても大規模な国際紛争でした。

その中で、ラオス戦争ではCIAがラオス領内に住むモン族をラオス王国政府軍側の兵士として動員した話が割と有名なので、今回はモン族以外も含む、CIAとタイ政府が行った不正規少数民族民兵計画の略史をまとめました。

前段階

1950年 米国CIAがタイ王国にてタイ警察と共同で共産主義勢力への対抗プロジェクトを開始。(当初は中国共産党によるタイ共産党への支援阻止が目的)

1951年 CIAの指導の下、タイ警察内にBPP(国境警備警察)が創設される。

1958年 BPP内で選抜されたコマンド隊員からなる特殊部隊PARU(警察航空増援部隊)が発足。

1960年8月 ラオスで軍事クーデター発生。政権を握った中立派は共産軍と同盟し、ラオスに親共政権が誕生。タイ政府は政権を追われたラオス右派(王国軍)を支援する工作機関「コートー(ラオス支援タイ委員会)」を発足。

1960年12月 王国軍が首都ビエンチャンを奪還。

1961年1月 王国軍を増強するため、ラオス領内の民間人(少数民族)を民兵として戦力化するCIAとPARUの合同プロジェクト開始。

▲ラオスに展開する米国CIAエージェントとタイ国境警備警察PARU隊員

ラオス第1軍管区

1962年1月 CIAおよびPARUが第1軍管区西部で少数民族民兵の組織化を開始。

しかし1962年7月を過ぎても民兵を十分に集める事は出来ず、計画は中止となる。

1965年2月 第1軍管区西部でタイ陸軍特殊部隊を中心に少数民族民兵作戦が再開。ラオ・スーン人(高地ラオ人)ADC(襲撃自衛)2個中隊、モン族ADC3個中隊が発足。

1965年6月 ADC中隊を統合して第1軍管区第1SGU(特別遊撃隊)大隊発足。

1965年後半 部隊内での民族間の不和により第1SGU大隊は解散。

1966年初頭 第1軍管区北西部のミエン族がCIAの作戦に参加。

1966年中旬~1967年末 ミエン族の潜入チーム「フォックス」が中国領内に複数回潜入し、中国人民解放軍の電話線に盗聴器を設置。

1966年末 第1軍管区内に東部の民兵を統括するFG/E(東部遊撃軍)、西部を統括するFG/NW(北西部遊撃軍)発足。

1967年前半 ルアンパバーンにてFG/E内にラオ・トゥン人(オーストロネシア語族諸部族)からなるSGU大隊発足。

同年 FG/EのSGUはナンバックでの戦いに大敗して第1SGU大隊および民兵計画全体が瓦解する。

1968年後半 民兵計画再建のためFG/E内に第1SGU大隊および第12SGU大隊(後に第2SGU大隊に改称)が新設される。

1969年後半 FG/EのSGUはヴァン・パオの部隊を支援するため第2軍管区に派遣される。

ラオス第2軍管区

1961年1月 CIAおよびPARUがラオス王国軍所属のモン族将校ヴァン・パオと協力体制を構築。

ラオス北部におけるモン族民兵計画「モメンタム・プロジェクト」始動。

以後CIAとPARUが指揮するモン族民兵部隊ADC(襲撃自衛)中隊が順次編成される。

後にアメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーもモメンタム・プロジェクトへ参加。

1961年4月 タイ陸軍砲兵大隊「特別要件1」が秘密裏にラオス第2軍管区に展開。

1961年12月 ADCから選抜されたモン族コマンド部隊SOT(特殊作戦チーム)発足。

1962年2月 ADCを機動打撃部隊として発展させたSGU(特別遊撃隊)中隊発足。

1962年末 ヴァン・パオは司令部をロンチェンに移動し、以後ロンチェンがモン族軍の本拠地となる。

1962年12月 ロンチェンにてSGUを大隊規模に拡大した第1SGU大隊創設。

1964年 ラオス北部のモン族と南部のラオ・トゥン人との連携強化を目的とし、モン族・ラオ・トゥン合同の第2SGU大隊創設。

1965年2月 ヴァン・パオが第2軍管区司令に就任。

1965年10月 第2軍管区モン族部隊(SGUおよびADC)がホエイサアンを占領する北ベトナム軍を撃破。弾薬2トン、食料55トンを接収。

同年 タイ陸軍がロンチェンにてモン族将校への指揮幕僚教育を開始。

1966年1月 第2軍管区にタイ兵からなるロードウォッチチーム発足。

1966年1月までに5個のSGU大隊が発足。

1966年2月 ナカンでの作戦中にヴァン・パオが狙撃され、以後4月までタイおよび米国ハワイで治療。

同年 ノンカイにてタイ人パイロットを教官とするモン族のパイロット養成学校が開校。卒業者はラオス空軍T-28攻撃機パイロットとして第2軍管区での近接航空支援任務に従事。

1967年 モン族SGUがナカン、サムヌアでの作戦で相次いで勝利。

同年 モン族の各SGU大隊はBG(戦士大隊)に改称。また3つのBGから成る連隊規模のGM(機動群)発足。

1967年10月~1968年6月 プーパティをめぐりモン族GM21と北ベトナム軍の激戦。ヴァン・パオはCIAの反対を押し切り「ピッグファット作戦」を実施。最終的にヴァン・パオはプーパティ占領に失敗し大損害を負う。

1969年3月 北ベトナム軍の攻勢を受けナカンが陥落。

1969年3月~5月 シエンクアンビル渓谷をめぐる戦い。一時ラオス王国軍がシエンクアンビルを占領するが、北ベトナム軍の反攻にあい撤退。

1969年7月 タイ空軍ウドン基地で訓練を終えたモン族パイロット2期生がラオス空軍T-28攻撃機部隊として第2軍管区に実戦配備。

1969年7月~10月 ヴァン・パオは「コウキェット作戦」を発動しジャール平原全域の制圧に成功。共産軍から小火器6400丁、弾薬600万発、戦車25輌、車両113輌、燃料20万2000ガロン、その他大量の食糧を奪取する。

1969年8月 タイ領内のフィッツキャンプで訓練を受けたモン族コマンド隊員から成る第2軍管区強襲コマンド(コマンド・レイダース)発足。

▲王党派モン族の軍事指導者ヴァン・パオ将軍

ラオス第3軍管区および第4軍管区

1961年11月 第4軍管区にてCIAおよびグリーンベレーによるラオ・トゥン人(オーストロネシア語族諸部族)民兵計画「ピンクッション・プログラム」開始。ホーチミン・トレイルを通行する北ベトナム軍を偵察・監視するロードウォッチチームを編成。

1962年9月 ラオス連立政権成立による一時的な和平ならびにラオス政府がラオ・トゥン人の武装化に難色を示したためピンクッション・プログラムは終了。ラオ・トゥン人部隊は解散する。

1962年11月 CIAが第3および第4軍管区にてラオ・トゥン人部隊によるロードウォッチ作戦を再開。

1963年1月 ラオ・トゥン人部隊は「ハードノーズ作戦」として正式に承認される。この作戦からタイ陸軍特殊部隊がラオスで活動開始。

1966年中旬 CIAが南ベトナム領内で募兵したヌン族傭兵をコマンド部隊としてボロベン高原東部に配置。(ただし在越米軍が精鋭のヌン族兵の提供を拒否したため、CIAはチョロンで従軍経験の無い素人のヌン族を雇わざるを得なかった)

同年 ヌン族部隊は一定の成果を上げたが、CIAはラオスにおけるヌン族コマンド計画の中止を決定する。

1967年1月 ラオ・トゥン人コマンドチーム「コブラ」がパテートラーオ軍の捕虜収容所バンナデンを襲撃。PARU隊員を含む80名以上の捕虜の救出に成功する。

1967年3月 パクセーにてラオ・トゥン人からなる第4軍管区第1SGU大隊発足。

1967年7月 ノンサフォンにて第3軍管区第1SGU大隊発足。

1967年 ロードウォッチ専用の新型無線機ハークを使用した「ハーク計画」開始。ラオ・トゥン人ロードウォッチチームによる常時監視が行われる。

1967年12月 南ベトナムにおけるテト攻勢の陽動として北ベトナム軍がラオス南部で攻勢を開始。

1968年 第4軍管区内に守備隊として3個のGB(遊撃大隊)発足。

同年 第4軍管区内に3つのGZ(遊撃区)が設定される。各GZにはSGU1個大隊、GB2個大隊が配置される。

1969年初頭 第3軍管区第1SGU大隊が5つの小規模なSGU大隊に分割。

1969年 空中投下型通行監視センサーの普及および航空機の暗視装置が進化した事によりロードウォッチの重要性が低下し、ハーク計画は終了。

1969年9月 第3軍管区SGUによる「ジャンクションシティジュニア作戦」実施。一時SGUがムウンピネを奪還するが、北ベトナム軍の反攻に遭い撤退。

1969年8月 タイ領内のフィッツキャンプで訓練を受けたコマンド隊員から成る第3軍管区強襲コマンド(コマンド・レイダース)発足。

1969年9月~10月 第4軍管区SGUおよびGBによる「ダイヤモンドアロー作戦」実施。失敗に終わる。

タイ領内

1962年後半 CIAがピッサヌローク郊外にラオス民兵コマンド訓練センター「フィッツキャンプ」創設。

1963年 CIAがタイ空軍ウドン基地(現ウドーンターニー国際空港)内にラオスにおける作戦の総司令部「第4802統合連絡分遣隊」を設置。

同年 CIAがタイ空軍タフリ基地内にラオス不正規戦兵站センター「ソルトシェイカー」設置。

同年 タイ政府のコートー(ラオス支援タイ委員会)は「第333司令部」へと改称。

つづく→ラオス戦争におけるCIA不正規少数民族部隊の略史②1970~1973年

2023年11月22日

11月の撮影会その1

日曜日に撮影会を行いました。寒くなってきたので、これが今年最後の撮影会となります。

個人撮影:フランス陸軍コマンド・ダムサン (1950年代末アルジェリア)

僕にとって初めてのアルジェリア戦争装備です。僕はフランス軍のマニアではないのですが、インドシナ人兵士が辿ったベトナム戦争とは別のもう一つの歴史という意味で、この部隊はいつかコスプレしてみたいと思っていました。

極東コマンド(Commando d'Extême-Orient)、通称「コマンド・ダムサン」は第一次インドシナ戦争終結後、フランス人と共に故郷インドシナを去った一部のフランス連合軍インドシナ先住民(主に少数民族)将兵が統合され、1956年にアルジェリアで編成されたフランス軍空挺コマンド部隊です。(過去記事『フランス連合軍のインドシナ少数民族部隊』参照)

コマンド・ダムサンは最初、植民地軍内に組織されましたが、後に外人部隊の隷下に移動しています。しかしコマンド・ダムサンのベレーは、植民地空挺連隊(赤)とも外人空挺連隊(緑)とも違い、黒ベレーに空挺ベレー章という独特のスタイルでした。なぜダムサンだけ色が違うのか僕はまだよく分かってないので、これから調べていこうと思います。

【装備まとめ】

被服:TAP47/56降下服(フランス製レプリカ)

帽子:ビジャール帽/TAP迷彩キャップ(フランス製レプリカ)

ブーツ:モデル52脚絆付き行軍靴(実物)

個人装備:TAP50/53系装備(実物)

背嚢:TTA51背嚢(実物)

小火器:MAT-49短機関銃(個人製作エアソフト)

Posted by 森泉大河 at

07:41

│Comments(0)

│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│コマンド│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │ヌン族│デガ│外人部隊

2023年07月02日

デンクロVer.3:ナムドン1964

昨年10月の第2回に引き続き、第3回目の『DANGER CLOSE 196X』に参加してきました。

今回はなんと、特殊部隊マニア以外には無名な、1964年の『ナムドンの戦い』がテーマだそうです。

CIDG好きな僕としては願ってもないチャンスなので、戦いの舞台となったナムドン特殊部隊キャンプに駐屯するCIDG部隊=ナムドンCSF(キャンプストライクフォース)役で写真撮影に混ぜてもらいました。

ナムドンCSFと、CSFを指揮するアメリカ軍特殊部隊(グリーンベレー)、ベトナム軍特殊部隊(LLĐB)

ベオガム迷彩がこれだけ一堂に会するのは、1964年という設定ならでは。いや眼福。

(一応ベオガムは1960年代末までCIDGで使われましたが、60年代後半に入るとタイガーストライプの方が圧倒的多数になります)

会場で、ナムドンCSFを構成していたのはどの民族だったのか?とご質問いただいたのですが、事前の勉強不足で回答する事ができなかったため、こちらで改めて考えてみました。

まず、CSFを擁する特殊部隊キャンプは、その地域に住む住民を家族丸ごとキャンプに移住させ、武装村落化したものなので、CSFの構成員はその地域を地元とする住民となります。(ベトナム北部出身のヌン族傭兵を除く)

※1975年以降はベトナム共産党政権による少数民族への弾圧、強制移住などで彼らの住む範囲が大きく変わったため、民族分布図は1975年以前のものである必要があります。

1970年版の民族分布図と、キャンプ・ナムドンの位置

実際には、各民族の住む地域がこの図の通り綺麗に線引きされている訳ではないのですが、少なくともキャンプ・ナムドンのあった場所はカツ(KATU)族が多く住む地域である事が分かりました。

僕はこの日、イベントの大半を手作りのジャライ族衣装を着て過ごしたのですが、同じデガでもマレー・ポリネシア系のジャライ族と、モン・クメール系のカツ族では言葉も民族衣装も全然違うので、ナムドンの再現としては間違いでした。

同じ1964年の、別の特殊部隊キャンプ(プレイク周辺)とお考え下さい。

2023年06月25日

ダクラク省の争乱とデガ運動の旗

※2023年6月26日

ベトナム公安省および複数のメディアは、去る2023年6月11日早朝、ダクラク省クークイン地区エアティウとエアクトゥルの2つの都市の人民委員会本部が武装集団によって襲撃され、警察官や人民委員など合わせての9名のベトナム人が死亡、3名が負傷したと発表しました。

治安当局は当初からこの襲撃を、中部高原に住む少数民族デガの武装組織による反政府テロと断定し、その後6月23日までに84名のデガの容疑者を逮捕、多数の武器弾薬に加え、FULRO(フルロ)の旗を押収したと発表しています。

▲今回の襲撃を行ったとされるデガの武装組織 (写真:Thời báo.de)

掲げている旗は現在の各地のデガ系団体で用いられているデガ諸民族の統一旗。ベトナム共産党政府はこの旗を『FULRO旗』と見做していると思われる。

▲公安省の実行部隊に逮捕されたデガ武装組織のメンバー (写真:Báo Công An Nhân Dân)

中部高原では2001年と2004年にもデガによる大規模な反政府デモが発生しました。その際デモ隊は、ベトナム人が中部高原から退去する事を求め、これが受け入れられない場合「デガは郷土を守る為、ベトナム政府に対し戦争を開始する」と宣言していましたが、あれから19年の時を経て、ついに武力闘争が現実のものとなってしまいました。

死人が出ている話ですし、今後ベトナム政府は一般市民を含むデガ全体への大規模な報復、締め付けを開始するでしょうから、引き続き情勢を注視していきたいと思います。

なおデガを含む中部高原少数民族の独立運動組織は幾度も瓦解と再建を繰り返しており、常にFULROという組織が存在していた訳ではありません。現在ベトナムでFULROと言う場合、それらは一般的に、中部高原少数民族がベトナム人政府からの自治・独立を目指して、1945年から現在に至るまで80年近く続けている一連の抵抗運動の総称、いわゆる『デガ運動』、『FULRO運動』、あるいは『FULRO闘争』全体の事を指します。

その中で、20世紀後半にデガ運動を牽引した各組織の概要と旗は以下の通りです。

PMSI (南インドシナ・モンタニャール国) 1946~1955年

第一次インドシナ戦争開戦直後、フランス人兵士の人員不足が深刻化していたフランス軍は、デガを含むベトナム領内の少数民族をフランス連合軍の兵力として活用するとともに政治的にフランスの勢力下に置くため、1946年、中部高原のデガに対し『PMSI (南インドシナ・モンタニャール国)』という広大な自治区を設定し、ベトナム人政府から独立させた。この自治区は1950年に『皇朝疆土』と名前を変えつつ、フランスの後ろ盾をもって1955年まで存在した。

この時期、デガはフランス軍の指揮下で第4ベトナム師団を構成した。

(過去記事参照)

BAJARAKA(バジャラカ)運動 1958~1964年

ラーデ族のイーバム・エニュオルを指導者とする、デガ諸民族からなる初の統一的な政治運動組織。BAJARAKAの名は運動の中心となったバナール族、ジャライ族、ラーデ族、コホー族の頭文字から。

南ベトナムのゴ・ディン・ジェム政権に対し自治権を要求する運動を1958年に展開する。しかし、まもなくイーバムら幹部は政府によって逮捕され、イーバムは以後6年間投獄される。

しかし1961年、イーバムの腹心であるネイ・ルェット(ジャライ族)が釈放され、ルェットはその後アメリカ大使館USOM代表ジョン・アルバートソンの下でデガ語通訳として働き、アメリカ大使館とのコネクションを形成する。また同年、米軍がCIDG計画を開始すると、BAJARAKAの構成員の多くがCIDG兵士として米軍の指揮下に入る。

FLHP (中部高原解放戦線) 1964~1968年

1964年にイーバム・エニュオルが釈放されると、デガ指導部(旧BAJARAKA)は再びイーバムを指導者とし、FLHP (中部高原解放戦線)を結成、同時に他の少数民族との連合組織であるFULROに参加する。

以後、兵力・政治力共にこのFLHPがFULROの中心勢力となる。

FULRO(被抑圧民族闘争統一戦線) 第1期 1964~1968年

クメール王国軍のレ・コセム大佐(チャム族)の呼びかけによって1964年に結成された、デガ(FLHP)、チャム族(FLC)、クメール族(FLKK)の3派連合組織。総司令官にはFLHPのイーバム・エニュオルが就任した。

米軍のCIDG計画により武器と資金源(米軍からの給与)を得た事で、1964年に南ベトナム政府に対する大規模な反乱を実行する。(米軍は反乱を予期していなかった。そもそもFULROは、南ベトナム政府へのサボタージュを目的としてレ・コセム大佐がシハヌークおよびロン・ノル将軍に提案、許可を得た破壊工作であった)

この反乱に対し南ベトナム政府はFULROの徹底的な掃討、CIDGの解体を行おうとしたが、CIDGを兵力として活用したい米国の圧力に南ベトナム政府は屈し、FULRO幹部が司令部をカンボジア領内に移動しただけで、CIDGは引き続きFULROの公然組織として存続した。その後も米軍はCIDGを重用するとともに、南ベトナム政府に対し少数民族との和解を求めたため、1960年代末には南ベトナム政府が譲歩し、中部高原におけるFULRO・デガによる自治容認、民族融和政策を行った事で政府と少数民族の関係は改善する。

しかしFULROのスポンサーであるクメール王国(シハヌーク政権)の目的はデガの自治などではなかったため、クメール側の真意に気付いたイーバム・エニュオルおよびFLHPは1968年、クメールの統制下から離反し、FULROは事実上解散する。

なお、レ・コセム大佐の配下にあったFLC(チャム族)系およびFLKK(クメール族)は、その後正式にクメール国軍にFULRO大隊として編入される。

FLPMSI (南インドシナ・モンタニャール国解放戦線) 1968~1975年

FULROから脱退したイーバム・エニュオルおよびFLHP系勢力が1968年に結成。

しかしクメール政府はFLHPの離反を許さず、イーバムはクメール王国軍情報部に拉致され、以後プノンペン市内に7年間軟禁される。

その間、南ベトナム政府の民族開発省長官となったネイ・ルェットは、カンボジアで軟禁状態にあるイーバムと連絡を取り合い、アメリカ大使館に援助を求め続けたが、結局アメリカ政府がFLPMSIを支援することはなかった。

FULRO(被抑圧民族闘争統一戦線) 第2期 1976~1992年

1975年にクメール共和国、ベトナム共和国政府が相次いで共産主義勢力に打倒され、デガ指導者イーバム・エニュオルはプノンペン市内でクメール・ルージュによって処刑される。ベトナムではベトナム共産党政権によるデガへの民族浄化が開始された事で数万人のデガが難民となり、多数の死者を出しながらカンボジア領へ避難した。しかし避難先のカンボジアでもポル・ポト政権による少数民族への虐殺が行われており、難民たちはベトナム・カンボジア双方による迫害から逃れるため、人里離れたモンドルキリ州のジャングルの奥地に潜伏するしかなかった。

このモンドルキリ州での避難生活の中で、デガ(旧FLPMSI)を中心とする少数民族たちは新たに加わった難民と結束し、再び2万人規模のFULROを再結成する。

これに目をつけたアメリカCIAは、またしても彼らを共産主義に対する戦力として利用するためFULROに近付き、支援を約束した。これを受けて、かつてCIDG計画でアメリカ軍と共に戦った彼らはCIAを信用し、アメリカによる支援を信じて再びベトナム政府へのゲリラ戦を開始する。

しかし、結局CIAが彼らに対し支援を行うことはなく、一度ならず二度もアメリカに見捨てられた彼らに対し、ベトナム軍は徹底的な掃討を行う。さらにベトナム軍のカンボジア侵攻、FULROの内部分裂によって組織は壊滅状態に陥り、最終的にはベトナム・カンボジア軍による追撃から逃れるためジャングルの奥地に逃げ込み、そこで政権を追われたポル・ポト派と共に山賊のような状態で潜伏する事となる。

その後、ベトナム軍のカンボジア撤退によってカンボジア和平が成立し、1992年にUNTAC(国際連合カンボジア暫定統治機構)による武装勢力の武装解除が始まると、抗戦に疲れ果てたFULROは国連による難民認定と国外脱出を条件にUNTACに対し降伏。この知らせに、かつての戦友である米軍グリーンベレーが応え、グリーンベレーの本部があるノースカロライナ州フォート・ブラッグ基地周辺に約400人のFULRO(元CIDG)兵士とその家族が移住した。

▲FLHP旗とデガ指導者イーバム・エニュオル

▲FULRO旗(第1期)を米兵に見せるFULRO / CIDG兵士 (ベトナム共和国,1964年)

▲FLPMSI旗を持つ構成員と米兵 (ベトナム共和国クアンドゥック省, 1969年9月)

▲FULRO旗(第2期)を掲げる構成員 (カンボジア・モンドルキリ州, 1992年)

関連記事

Posted by 森泉大河 at

06:51

│Comments(0)

│【インドシナ少数民族】│1954-1975│2010年代・現在│News!│1975-1989│DSCĐ/CIDG計画│FULRO│デガ

2023年04月09日

フランス連合軍のインドシナ少数民族部隊

I. 少数民族のフランス軍への参加

インドシナ各地に住む少数民族のフランス軍への参加は、フランスがインドシナを征服した直後の19世紀末から始まりました。

ベトナムでは千年以上に渡って、多数派のキン族(ベトナム人)が、征服した少数民族を搾取・迫害してきた歴史があり、少数民族は長年に渡って辛酸を舐めてきました。

そこに突然現れたのが、新たな支配者フランスでした。フランス人はインドシナにおいて絶対的な支配者として君臨する一方、彼らにとってはベトナム人も少数民族も同じ「インドシナ先住民」であり、その中においては優劣を設けませんでした。

むしろフランスにとっては、人口が多く、ナショナリズムを保持し、度々反乱を起こすベトナム人は警戒すべき相手でした。

一方、それまで国家を持っていなかった少数民族は、フランスの直接統治を受ける事でベトナム人による支配から脱する事ができると知り、むしろ積極的にフランスに協力する姿勢をとしました。

こうして19世紀末から少数民族の男たちはフランス植民地軍に兵士として参加し、フランスはその見返りに少数民族をベトナム人から保護しつつ教育や医療を提供するなどし、フランスと少数民族の結びつきは強まっていきました。

▲フランス植民地軍トンキン狙撃兵連隊(RTT)所属のトー族兵士 [1908年頃トンキン・ラオカイ]

▲フランス植民地軍南アンナン・モンタニャール狙撃兵大隊(BTMSA)第1ラーデ中隊所属のラーデ族兵士 [1936年]

II. 第一次インドシナ戦争期(1945-1954)

1945年8月の日本敗戦によって、ホー・チ・ミン率いるベトミンはベトナム民主共和国の独立を宣言しましたが、ベトナム民族主義を掲げるベトミンにとって、少数民族たちはフランスによる植民地支配に与する異民族でしかなく、ベトミン政府は「抗仏」の大義名分のもとに少数民族に対する弾圧を開始しました。

フランスがインドシナ再占領に乗り出すと、少数民族は再びフランスによる保護を受けるため、さっそくフランスへの協力姿勢をとります。またこの時期、フランス軍ではフランス人兵士の人員不足が深刻化していたため、フランス軍は少数民族を含むインドシナ先住民の大量採用を開始します。これによってベトナム人部隊はもちろん、少数民族部隊の規模も爆発的に拡大しました。(『ジェハ=ホーゼ大将 『ベトナミゼーション』:先住民のインドシナ戦争への参加』参照)

以下は第一次インドシナ戦争期に編成された少数民族部隊の一例です。

なお、ベトナマイゼーション(フランス撤退に伴うベトナム国政府への権限移譲)により、フランス軍内の少数民族部隊の一部はベトナム国軍へ移管されていきましたが、指揮官は依然フランス軍人が務めており、実質的にはフランス軍部隊のままでした。

タイ族

・フランス植民地軍タイ・パルチザン機動群(GMPT)

・フランス植民地軍第1、第2、第3タイ大隊

▲第3タイ大隊の兵士と家族 [1952年]

ムオン族

・フランス植民地軍第1ムオン大隊

・フランス植民地軍第2ムオン大隊→ベトナム陸軍第73歩兵大隊

▲第1ムオン大隊

モン族およびタイ族

・フランス植民地軍混成空挺コマンド群(GCMA)

ヌン族

・フランス植民地軍第1ヌン大隊→ベトナム陸軍第57歩兵大隊

・フランス植民地軍トンキン沿岸大隊→ベトナム陸軍第72歩兵大隊

・フランス外人部隊第5外人歩兵連隊第4大隊→ベトナム陸軍第75歩兵大隊

・ベトナム陸軍第6砲兵大隊

(『【改訂版】在越ヌン族の戦史』参照)

▲ヌン族部隊を閲兵するヴォン・アーシャン(中央)とフランス人将校

デガ(南インドシナ・モンタニャール)

・ベトナム陸軍第1~9山岳大隊

(『デガの歴史 古代~1954年』参照)

III. アルジェリア戦争期:コマンド・ダムサン(1956-1960)

1954年7月、フランスはインドシナからの撤退を決定し、第一次インドシナ戦争はベトミンの勝利に終わります。

これによりホー・チ・ミン政権下に置かれた北部の少数民族自治区(皇朝疆土)が消滅したのはもちろん、翌年には南ベトナムのゴ・ディン・ジエム政権も皇朝疆土を廃止し、少数民族は南北共に再びベトナム人の支配下に置かれる事となりました。

こうした状況を受けて、フランス連合軍に所属していた少数民族兵の中には、ベトナム人の支配下に下るくらいならばと、生まれ故郷を捨ててフランス軍と共にベトナムを去る者もあらわれました。

こうしてフランス軍に残留したインドシナ先住民兵士は、インドシナに続いて独立戦争が勃発したアルジェリアに送られ、1956年11月、マルニアにて『極東コマンド(Commando d'Extême-Orient)』、通称『コマンド・ダムサン(Commando Dam San)』として統合されます。

その後コマンド・ダムサンは1957年に植民地軍空挺部隊所属となり、翌1958年3月には第1外人落下傘連隊麾下のコマンド部隊としてシェルシェルからポアント ルージュの沿岸地域、 ワルセニス山地等で、アルジェリア人武装勢力との戦いに臨みました。

コマンド・ダムサンは「インドシナ先住民」という大きなくくりでまとめられていたものの、実際には多民族混成部隊であったため、部隊は民族ごとの4つの戦闘小隊に分けられていました。

・第1小隊:ラーデ族

・第2小隊:ジャライ族

・第3小隊:カンボジア人

・第4小隊:ヌン族(トー族やタイ族、ベトナム人もこの小隊か?)

人員は総勢197名(変動あり)で、その内訳は以下の通りです。

・デガ=南インドシナ・モンタニャール(主にラーデ族及びジャライ族):109名

・カンボジア人(カンボジアおよび在越クメール族):29名

・ヌン族:28名

・トンキン人(北部キン族=ベトナム人):13名

・コーチシナ人(南部キン族=ベトナム人):7名

・トー族:5名

・アンナン人(中部キン族=ベトナム人):4名

・タイ族:2名

[比率]

・デガ=南インドシナ・モンタニャール(主にラーデ族及びジャライ族):55%

・タイ系=北インドシナ・モンタニャール(ヌン族・トー族・タイ族):18%

・カンボジア人(カンボジアおよび在越クメール族):15%

・ベトナム人:12%

IV. コマンド・ダムサン解散後(1960~)

1960年、コマンド・ダムサンは解散し、以後フランス軍にインドシナ人部隊が編制される事はありませんでした。

この時、元コマンド・ダムサンの兵士たちはフランス国籍を取得し、以後正規のフランス軍人としてそれぞれの道を歩んでいく事となります。

数々の激戦を経験した元コマンド・ダムサン隊員の能力は折り紙付きであり、隊員たちはフランス軍屈指のエリート部隊である海外落下傘旅団や第1海兵歩兵落下傘連隊(1er RPIMa)等に転属し、マダガスカルやセネガルでの任務に当たりました。

▲1er RPIMaの式典に集まった元コマンド・ダムサン/1er RPIMaベテラン[2017年フランス]

Posted by 森泉大河 at

13:42

│Comments(0)

│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│モン族│コマンド│少数民族の歴史・文化│植民地軍 │ヌン族│デガ

2023年01月29日

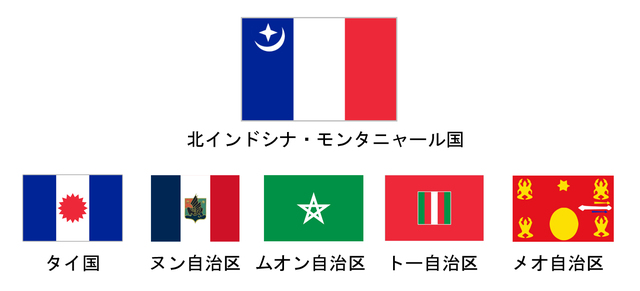

フランス連合期の民族自治区

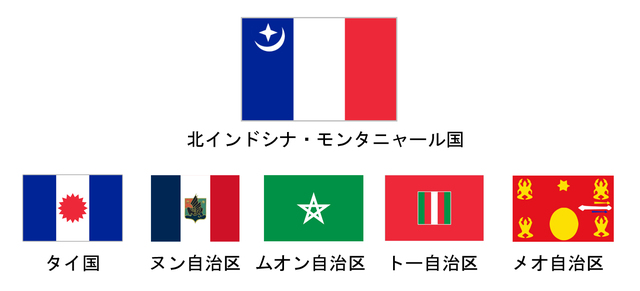

第一次インドシナ戦争が開戦して間もない1946年、フランスはベトナム領内の少数民族から支持を得るために、二つの広大な民族自治区を設定しました。それが『北インドシナ・モンタニャール国』と『南インドシナ・モンタニャール国』です。この二つの自治区は1950年に『皇朝疆土』と名前を変えつつ、フランスの後ろ盾をもって1954年及び1955年まで存在していました。

以下は、それらフランスが設定した民族自治区の概要です。

【1946-1948】

1946年5月、アンナンのタイグエン(中部高原)地方に南インドシナ・モンタニャール国が発足。

同年12月、トンキン北部山岳地帯に北インドシナ・モンタニャール国およびこれを構成する5つの自治区が発足。

両自治区は形式的にはベトナム臨時中央政府に属しているが、実際にはフランスの間接統治下にある。

フランス統治

│

├─ベトナム臨時中央政府(トンキン・アンナン連合)

│ │

│ ├─①一般行政区

│ │

│ ├─②北インドシナ・モンタニャール国

│ │ │

│ │ ├─タイ国(タイ自治区)

│ │ │

│ │ ├─ヌン自治区(ハイニン自治区)

│ │ │

│ │ ├─ムオン自治区

│ │ │

│ │ ├─トー自治区

│ │ │

│ │ └─メオ自治区

│ │

│ └─③南インドシナ ・モンタニャール国

│

└─①コーチシナ自治共和国

【1948-1950】

1948年、ベトナム臨時中央政府とコーチシナ自治共和国が合併し、ベトナム国政府が発足。

南北のインドシナ・モンタニャール国は引き続きフランスの間接統治下にある。

ベトナム国

│

├─①一般行政区

│

├─②北インドシナ・モンタニャール国

│ │

│ └─5自治区

│

└─③南インドシナ ・モンタニャール国

①一般行政区

主にキン族(ベトナム人)が住む地域。

②北インドシナ・モンタニャール国(Pays Montagnard du Nord-Indochinois)

トンキン北部山岳地帯に設定された自治区。主にタイ系諸民族の住む地域。

民族ごとにタイ国(タイ族)、ヌン自治区(ヌン族)、ムオン自治区(ムオン族)、トー自治区(トー族)、メオ自治区(モン族)から成る。

③南インドシナ ・モンタニャール国(Pays Montagnard du Sud-Indochinois)

アンナンのタイグエン(中部高原)地方に設定された自治区。主にデガ諸民族(マレー・ポリネシア語族およびモン・クメール語族)の住む地域。

【1950-1954】

1950年、南北のモンタニャール国が正式にベトナム国の領域に編入され、『皇朝疆土』へと改名される。

これはベトナム国政府ではなくベトナム皇帝(バオダイ帝)の直轄領であり、皇帝が少数民族に下賜する形で、それまでの民族自治区を継承した。

ベトナム国の一部ではあるものの、政府の施政からは独立しているため、事実上フランスによる間接統治のままである。

ベトナム国

│

├─①一般行政区

│

├─②皇朝疆土(北部)

│ │

│ └─5自治区

│

└─③皇朝疆土(タイグエン)

①一般行政区

ベトナム国政府の施政下にある領域。主にキン族(ベトナム人)が住む地域。

②皇朝疆土(北部)(Hoàng triều Cương thổ)

皇帝直轄領。北インドシナ・モンタニャール国を継承したタイ系諸民族の自治区。

北インドシナ・モンタニャール国を構成した5つの自治区も存続している。

③皇朝疆土(タイグエン)(Hoàng triều Cương thổ)

皇帝直轄領。南インドシナ・モンタニャール国を継承したデガ諸民族の自治区。

ちなみに、かの『ディエンビエンフーの戦い』が行われたディエンビエンフーは、北部の皇朝疆土(旧北インドシナ・モンタニャール国)タイ国領内に位置し、住民のほとんどが黒タイ族で構成されている地域でした。また要塞にはフランス植民地軍に所属するタイ族歩兵部隊2個大隊(第2および第3タイ大隊)が駐屯していました。

▲フランス連合軍ディエンビエンフー駐屯部隊と、周辺に住むタイ族住民 [1954年]

▲ディエンビエンフーに駐屯するフランス植民地軍タイ大隊兵士 [1953年]

ジュネーブ協定後

1954年7月のジュネーブ協定によって第一次インドシナ戦争は終結しましたが、それと同時にベトナムの北緯17度線以北はホー・チ・ミンが支配する北ベトナム領となり、その中に取り残された北部の皇朝疆土はすぐさま解体されました。

その後、北ベトナムではあらためてタイ系民族の自治区が設定されましたが、それに関連する資料はベトナム共産党が公表している物しか無いので、その実態については分かりかねます。ただ、一般国民(キン族)すらまともに人権の無い共産主義政権の下で、フランスに協力していた少数民族がどう扱われたかは想像に難くないでしょう。

一方、南ベトナムのゴ・ディン・ジエム政権もタイグエンの皇朝疆土を1955年に廃止し、デガによる自治は終わりを迎えます。

その後デガは南インドシナ・モンタニャール国の復活を求めて1958年の『バジャラカ運動』、1964年の『フルロの反乱』などを行いますが、これらの抵抗は政府軍に鎮圧されます。

しかし同時期、デガを含む南ベトナム領内の少数民族を反共戦力として活用するCIDG計画の存在によって、アメリカが南ベトナム政府と少数民族との間を仲裁した事から、南ベトナム政府は少数民族側に譲歩せざるを得なくなり、1960年代末にはタイグエン(旧南インドシナ・モンタニャール国)においてデガによる事実上の自治が再開されます。

しかしこれも、1975年にサイゴンが陥落しベトナム全土がベトナム共産党の支配下に堕ちるとあえなく終了し、その後は共産政権によるデガへの壮絶な報復・弾圧が行われます。

※詳細については以下の関連記事参照

2022年11月12日

【改訂版】在越ヌン族の戦史

※2022年11月15日更新

過去に何度かベトナム在住ヌン族の戦史について記事にしてきましたが、内容にいくつか誤りがあったので、あらためて記事にしました。

中世~近代

ヌン族(儂族)は元々、中国南部に住むタイ系(現代中国ではチワン族と分類)の少数民族であり、客家語(中国語の方言)を主要言語とした。

またヌン族の一部は16世紀ごろから戦乱続きの中国を逃れて南下し、現在のベトナム北東部の山岳地帯にも広まった。ベトナムに移住したヌン族は、同じタイ系民族でベトナム北西部山岳地帯に住んでいるモン族らと連携し、山岳地帯の支配を目論むベトナム人(キン族)と戦ったが、最終的にキン族に敗れて大南国(阮朝ベトナム)の支配下に降った。

仏領インドシナ期(1860年代-1945)

1860年代、フランスによるインドシナの植民地化が進む中で、フランス人は中央タイ系山岳民族のヌン族(北東部)、モン族・トー族・ムオン族(北西部)を総称して『北インドシナ・モンタニャール』と呼んだ。(※同じくベトナム中部高原に住むデガ諸部族は南インドシナ・モンタニャールと呼ばれたが、単に山岳地帯に住んでいるからモンタニャールと呼ばれただけで、その文化・構成民族は北部のタイ系とは全く異なる)

1885年の天津条約によってフランス領インドシナの領域が確定すると、ヌン族の住む地域は正式に清国領・フランス領に分断された。しかし国境のある山岳地帯は両政府の支配が行き届いては居らず、ヌン族は依然として中国・ベトナムにまたがって生活していた。 またヌン族は元々は山岳地帯に住んでいたが、20世紀前半までにその生活範囲をトンキン湾沿岸にも広げており、中国・ベトナム間での海洋貿易を行うようになっていた。また貿易の拡大に伴い中国との密貿易を行うヌン族の犯罪組織も巨大化し、ヌン族はフランス人から『中国の海賊』と呼ばれ警戒された。

インドシナの植民地化が完了した後も、ベトナム人には強いナショナリズムが残っており、インドシナ植民地政府は常にベトナム人の反乱を警戒しなければならなかった。一方、それまで国家を持たずベトナム人から抑圧される側だった少数民族は、フランスに協力する事で政府による保護と一定の自治を得ることが出来た事から、フランスとの結びつきを強めた。少数民族のエリート層はフランス軍の士官学校で教育を受け、同民族で構成された植民地軍部隊の指揮権を与えられた。こうした中で、ベトナム北東部のハイニン省ではヌン族の部隊が結成されるとともに、フランス軍所属のヌン族将校が誕生した。

第二次世界大戦末期の1945年3月、インドシナ駐留日本軍が『明号作戦』を発動し、フランス植民地政府およびフランス軍への攻撃を開始した。これに対し、フランス植民地軍に所属するヌン族将校ヴォン・アーシャン大尉はヌン族部隊を率いて日本軍と交戦するが、部隊は敗退し、他のフランス軍部隊と共に中国領内の十万大山山脈に潜伏する。

▲晩年のヴォン・アー・シャン(黃亞生 / Vòng A Sáng)

1902年ハイニン省生まれのヌン族。1914年にフランス軍ヌイデオ幼年学校に入学し、フランス本土のフレジュス士官学校を経て1935年に植民地軍少尉に任官。後に第1ヌン大隊長、第57歩兵大隊長、第6歩兵師団長、ヌン自治区指導者を歴任し、1967年からはベトナム共和国の国会議員としてヌン族及び北ベトナム出身者への支援に尽力した。1975年、サイゴン陥落により家族と共にベトナムから輸送船で脱出するが、5月2日に海上で死去。

第一次インドシナ戦争期(1945-1954)

1945年8月、日本が連合国に降伏すると、ホー・チ・ミン率いるベトミンは9月2日にベトナム民主共和国の成立を宣言する。ベトミン政権はベトナム民族主義の名の下に、それまでフランスに協力的だった少数民族への迫害を開始した。また同時に、中国軍(国民革命軍)が国境を越えてベトナムに侵入し、モンカイを含むハイニン省の複数の都市が中国軍に占領された。

ベトナム・中国国境に位置するハイニン省モンカイは、ヌン族の経済を支える海洋貿易の拠点であり、多くのヌン族が生活していた。ヴォン・アーシャン大尉率いるヌン族部隊は、インドシナの再占領を目指すフランス政府の後押しを受けてモンカイ奪還を目指し、中国広西省防城から船でトンキン湾を渡り、コートー島に上陸、その地をモンカイ奪還作戦の拠点とした。

その後、フランス軍にはベトミンと戦うため数百人のヌン族の若者が新たに加わり、1946年1月にトンキン沿岸隊大隊(Bataillon des forces cotieres du Tonkin。後の第72歩兵大隊)が発足した。これらヌン族部隊はヴォン・アーシャン大尉の指揮下でベトミン軍と交戦し、1946年8月までにモンカイからベトミンおよび中国軍を駆逐する事に成功、ハイニン省はフランス軍(ヌン族部隊)の勢力下に復帰した。このモンカイ奪還はヌン族にとって輝かしい勝利であり、1945年にヴォン・アーシャン大尉が部隊を率いて中国から帰還した際に使用した帆船『忠孝』は、 後にヌン自治区およびフランス軍ヌン族部隊のシンボルとなる。

▲中国・ベトナム国境付近の地図

第二次大戦後、フランスは少数民族をフランスの勢力下に留めるため、各民族に自治区を与えていった。その中でヌン族には1947年にヌン自治区(ハイニン自治区とも)が与えられ、その政治指導者にヴォン・アーシャンが選任された。その3年後の1950年にヌン自治区はベトナム国に『皇朝疆土(Hoàng triều Cương thổ)』として編入されるが、皇朝疆土はベトナム国国長(=阮朝皇帝)バオ・ダイが少数民族に下賜した土地という意味で、実質的な自治領として1954年まで機能した。

▲ヌン自治区(ハイニン自治区)旗

1951年3月、CEFEO(極東フランス遠征軍団)内にはヴォン・アーシャンを指揮官とする『第1ヌン大隊(1er Bataillon Nùng / Bataillon des becs d’ombrelles)』が新たに設立された。この第1ヌン大隊は翌1952年7月1日、ベトナム国軍に編入され、『第57歩兵大隊』(第5ベトナム師団隷下)へと改名される。

同様に1953年3月1日には、ヌン族で構成されたフランス外人部隊第5外人歩兵連隊第4大隊がベトナム国軍に編入され『第75歩兵大隊』へと改名された。以後、ベトナム国軍内にヌン族で構成された歩兵大隊(ヌン大隊)が複数編成される。

▲ヌン族部隊を閲兵するヴォン・アーシャン(中央)とフランス人軍将校

▲CEFEO/ベトナム国軍所属のヌン族部隊章の例

しかし1954年、ジュネーブ協定により第一次インドシナ戦争が終結すると、ベトナム国の国土の北半分がベトミン側に明け渡される事が決定する。これによりヌン自治区は消滅し、十数万人のヌン族がホー・チ・ミン政権による報復を恐れて中国やラオスに避難した。この中でヴォン・アー・シャン大佐は、ヌン大隊の将兵およびその家族数千人を率いて南ベトナムに避難した。一方、北ベトナムに残留したヌン族の多くは迫害を恐れてホー・チ・ミン政権に恭順した。

▲北ベトナム領から脱出するヌン族難民(1954年)

※以下で「ヌン族」と呼ぶのは、1954年に南ベトナムに移住したヌン族グループです。

ベトナム共和国軍ヌン師団(1955-1958)

1955年、ベトナム陸軍は南ベトナムに退避した各ヌン大隊を統合し、ヴォン・アーシャン大佐を師団長とする第6歩兵師団(通称『ヌン師団』)を創設した。その後第6歩兵師団は第6野戦師団、次いで第3野戦師団へと改名される。

しかし1956年、ベトナムにおけるフランスの影響力排除を目指すベトナム共和国総統ゴ・ディン・ジェムは、ヴォン・アーシャン大佐をフランス・シンパと見做し、軍から追放する。以後、ヴォン・アーシャンが軍に復帰する事は無く、民間人として政治活動に専念した。

▲第3野戦師団部隊章

同年10月、ヴォン・アーシャン大佐の後任としてファム・バン・ドン大佐が第3野戦師団師団長に就任する。ドン大佐の第3野戦師団への異動はジェム総統との確執から来る左遷であったが、それでもドン大佐は第3野戦師団のヌン族兵士の心をつかみ、ヌン族はドン大佐に強い忠誠心を抱いた。

しかし、これにジェム総統は危機感を覚え、ドン大佐の権勢を削ぐため、1958年3月にドンを師団長から解任する。英雄ヴォン・アーシャンに続いてファム・バン・ドンまでもが更迭された事で、ヌン族将兵はジェム政権に強く反発し、その結果大量のヌン族兵士が政府軍から離脱した。

その後、軍を抜けたヌン族兵士はドン大佐の私兵兼傭兵へと転身し、その一部は中国キリスト教難民がカマウで組織した武装組織ハイイェンに参加した。

▲ファム・バン・ドン(Phạm Văn Đồng)

ファム・バン・ドン少将自身はキン族(ベトナム人)だが、妻はヌン族であり、ヴォン・アーシャン同様第2次大戦中からヌン族将兵を率いてきた事から兵の信頼を集め、ヴォン・アーシャンに続くヌン族の軍事指導者となった。ジェム政権崩壊後は第7歩兵師団長、サイゴン軍政長官兼首都独立区司令を務めるが、1965年のクーデターにより失脚し、軍の第一線から退く。しかしその後も自宅をヌン族傭兵組織の司令部兼駐屯地とし、その兵力をベトナム共和国軍やアメリカ軍の特殊部隊に貸し出す事で、強い政治的影響力を維持した。また1969年には国会議員に転身し、1974年までグエン・バン・テュー政権で復員省長官を務めた。

グリーンベレーとの傭兵契約(1961-1970)

アメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーは1961年からベトナム共和国領内にてCIDG計画を開始し、各地に特殊部隊キャンプを建設した。当初これら特殊部隊キャンプの守備は、それぞれのキャンプを構成するCIDG隊員や現地採用のベトナム人警備員が担っていたが、中には士気の低い者や敵側に内通している者も少なくなく、共産軍の攻撃によってキャンプは度々陥落の危機に陥っていた。

一方、アメリカ軍から『Chinese Nung』と呼ばれたファム・バン・ドン将軍麾下のヌン族傭兵は、その戦闘経験と忠誠心で高い評価を得ており、各地の特殊部隊キャンプには次第に、現地のCIDGとは別にヌン警備隊(Nung Security Forces)やヌン強襲隊(Nung Strike Force)が設置された。そして1964年には、ベトナムにおけるグリーンベレーの総本部であるニャチャンの第5特殊部隊群本部の守備もヌン警備隊が担うまでに拡大した。

CIDG兵のほとんどはもともと軍隊経験の無い素人であった為、グリーンベレーが一から訓練を施さなければならなかったが、ヌン族兵はつい最近まで正規のベトナム陸軍軍人であった者が多かった為、傭兵として申し分ない能力を持っていた。その為グリーンベレーにおけるヌン族傭兵の需要は高まり続け、ヌン族はマイクフォース、プロジェクト・デルタ、NKTコマンド雷虎などのグリーンベレー/MACV-SOG指揮下のコマンド部隊に大々的に雇用され、1960年代を通じて大きな活躍をした。

なお、全てのヌン族兵士が傭兵であったわけではなく、一定数はベトナム共和国軍に所属する正規の軍人であった。(過去に紹介した元NKT/第81空挺コマンド群のダニエルおじさんもヌン族ですが、士官学校を卒業した正式な陸軍将校です。)

▲ナムドン特殊部隊キャンプ ヌン強襲隊(ヌン第1野戦大隊)[1964年]

▲第5マイクフォース(第5特殊部隊群本部ヌン警備隊から発展)

▲プロジェクト・デルタBDA(爆撃効果判定)小隊

▲NKT雷虎CCN偵察チーム・クライト

アメリカ軍撤退後(1970-)

1968年以降、ベトナマイゼーションに伴いアメリカ軍はベトナムからの撤退を進め、1970年代初頭にはヌン族が参加していたグリーンベレー関連組織のほとんどは活動を終了した。

またこの時期、共産軍の主力は南ベトナム領内のゲリラ(解放民族戦線)から、南進したベトナム人民軍へ移り変わり、その戦力は大幅に増大していた。戦争の敗北はすなわちベトナム全土の共産化を意味しており、ヌン族にとってもベトナム共和国の存続は死活問題となっていた。そしてヌン族は自ら正式なベトナム共和国軍部隊へと復帰し、1975年まで共産軍への抗戦を続けた。

しかし最終的に戦争は共産軍の勝利に終わり、ヌン族は1954年以来2度目の離散を余儀なくされた。以後、ヌン族による組織的な武装闘争は行われていない。

▲1975年以降ベトナムから脱出した在米ヌン族将兵の戦友会 [1994年]

(参考サイト)

Posted by 森泉大河 at

18:46

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│1939-1945│LLĐB/特殊部隊│植民地軍 │ヌン族│【ベトナム史】

2022年03月12日

第一次インドシナ戦争期のベトナム陸軍 その3:その他の戦闘部隊

※2022年4月9日更新

※2022年5月10日更新

前記事

その3は、その1・2では紹介しきれなかったその他の戦闘部隊についてです。

砲兵大隊 (Tiểu đoàn Pháo Binh)

▲第5砲兵大隊のM2A1榴弾砲砲隊 [1952年12月ナサン]

ベトナム陸軍砲兵部隊の発足は1951年後半であり、当初の名称は『独立砲隊(Pháo Ðội Biệt Lập』、CEFEOでの呼称は『独立射撃砲隊(Batterie de tir autonome)』であった。独立砲隊は各2個の砲隊から成り、各軍管区に配置された。

しかし独立砲隊はCEFEOにとって二線級部隊であり、その装備はフランス軍で使われなくなったイギリス製のQF25ポンド砲や旧日本軍の九五式野砲などの旧式火砲が主であった。

独立砲隊が運用した火砲は次の通り。

・QF25ポンド砲(イギリス製): 122門

・九五式野砲(日本製):29門

・M3 105mm榴弾砲(アメリカ製): 11門

・QF 3.7インチ山岳榴弾砲(イギリス製):7門

・138mmカノン砲(フランス製):4門

・モデル1905 75mmカノン砲(ブルガリア製):2門

その後、1952年から1953年にかけて独立砲隊は『砲兵大隊(Tiểu đoàn Pháo Binh)』、CEFEO呼称『ベトナム砲兵群(GAVN: Groupe d'artillerie Vietnamiens)』へと再編され、その装備もフランス軍と同水準に更新された。

各砲兵大隊はアメリカ製のM2A1 105mm榴弾砲12門を装備する3個砲隊で構成され、各軍管区本部の直接指揮下に置かれた。

第1軍管区:第1砲兵大隊

第2軍管区:第2砲兵大隊

第3軍管区:第3砲兵大隊

第4軍管区:第4砲兵大隊

未確認 :第5砲兵大隊

なお、各砲兵大隊の大隊長は長らくフランス軍のフランス人将校が務めており、ベトナム人将校が大隊長に就いたのは終戦後の1954年10月であった。

軽大隊(Tiểu đoàn khinh quân)

▲第4軍管区第808軽大隊の将校 [年代不詳]

CEFEOでの呼称は『軽大隊(Bataillon léger)』。

軽大隊(軽中隊含む)の前身はフランス軍の指揮下にあるベトナム人民兵部隊『支援軍(forces supplétives)』内のコマンド中隊であった。支援軍を構成する計595個の中隊のうち91個がコマンド中隊であり、このうち54個中隊が1953年に民兵から正式なベトナム国軍部隊へと昇格し、軽大隊へと改称された。

軽大隊は当初、総兵力10万人規模に拡大する事が計画されていたが、最終的には約4万人に留まった。一個大隊の定数は当初625人、後に737人に拡大されたが、実際には常に人員が不足しており、「500人大隊 (Bataillon de 500)」と揶揄された。

軽大隊の任務は、ベトナム国軍を含むフランス連合軍の正規部隊がある地域のベトミン軍主力部隊を軍事的に制圧した後、その地域内の各都市・村落内に潜伏するベトミンゲリラ部隊を掃討・駆逐する事であった。正規戦においてフランス連合軍はベトミン軍を各地で撃退したが、それでもベトナム領内に存在する約七千の村落のうち約五千が依然ゲリラの支配下にあった。軽大隊はこうしたゲリラを掃討することで、実効性のある占領統治を目指した。

一方、ベトミン側はそうした中央の支配力が及ばない地方村落を拠点に活動していたため、軽大隊による村落掃討は死活問題となった。そのためベトミン軍は軽大隊への迎撃にも主力部隊を投入せざるを得なくなり、ベトミン軍の戦力は二分された。結果的に軽大隊は目的通り占領地域内のゲリラや小規模部隊の掃討に成果を上げたが、その一方で部隊そのものが小規模だった事から、ベトミン軍主力部隊による急襲を受け壊滅する事もあった。

ビンスエン部隊(Bộ đội Bình Xuyên)

▲ビンスエン部隊将兵 [1952年チャンソン基地]

CEFEOでの呼称は『ビンスエン部隊(Troupes Bình Xuyên)』

ビンスエン団はフランス領時代、コーチシナ(ベトナム南部)を中心に違法なアヘン生産・密輸を行った犯罪組織であり、植民地政府やフランスマフィアと共同で『フレンチ・コネクション』と呼ばれる欧米への一大麻薬流通ルートを形成し、その元締めを担った。これによりビンスエン団はインドシナで強大な力を有し、「20世紀最大の犯罪組織」と言われるほどに成長する。

その組織力と地域への影響力は単なる暴力団の枠に留まらず、これに目を付けたフランスはビンスエン団の一部を治安維持部隊『ビンスエン部隊』として登用していた。

1945年に日本が第二次大戦に敗北しベトミンが政権を握ると、当初ビンスエン団はベトミン政府と同盟を結んだが、それは一時的なものに終わり、1948年には反対にフランスが擁立したベトナム国政府側に付いた。これに伴い、ビンスエン部隊はベトナム国衛兵隊/国軍麾下の部隊となった。

ビンスエン部隊は1948年の時点では約200名の小規模な組織に過ぎなかったが、戦争末期の1954年には2,500名にまで規模を拡大し、ビンスエン部隊司令官レ・バン・ビエン(Lê Văn Viễn)はベトナム国軍の陸軍少将の位を得た。

なお、第一次インドシナ戦争終結後の1955年4月、フランスの撤退に乗じてビエン少将はベトナム国の政権を簒奪すべくビンスエン部隊およびビンスエン団構成員を動員してサイゴンで武装蜂起を起こす。

これに対しゴ・ディン・ジェム首相は政府軍の精鋭部隊を出動させて反撃を行い、『サイゴンの戦い』と呼ばれる市街戦へと突入するが、程なくして政府軍がビンスエン部隊を壊滅させ、クーデターは鎮圧された。また反乱の首謀者であるビエン少将はフランスへと亡命した。

ヌン大隊(Tiểu đoàn Nùng)

▲ヌン族指導者ヴォン・アー・サン大佐(右から3番目)とヌン族兵士

中国南部からベトナム北部に住む少数民族ヌン族で構成された歩兵部隊の総称。

1951年にフランス植民地軍内に『第1ヌン大隊(1er Bataillon Nùng)』が発足したが、同大隊は翌1952年末にベトナム国軍に編入され『第57歩兵大隊』(第5ベトナム師団隷下)へと改名される。以後、ベトナム国軍内にヌン族で構成された歩兵大隊(ヌン大隊)が複数編成される。

第1次インドシナ戦争終結後、ジュネーブ協定によりベトナム国の国土の北半分がベトミンに割譲されると、ヌン大隊の兵士を含む北ベトナム在住のヌン族約5万人が南ベトナムに避難し、ベトナム陸軍には新たに各ヌン大隊を統合した第6軽師団、通称『ヌン師団』が創設された。

第二次大戦中の自由フランス軍時代からヌン族将兵を率いてきたヴォン・アー・サン(Vòng A Sáng)大佐は第1ヌン大隊、第57歩兵大隊長、第6軽師団長のほか、1947年にフランスが設定した『ヌン自治区』の指導者を歴任し、1967年からはベトナム共和国の国会議員を務めた。

ムオン大隊(Tiểu đoàn Muơng)

▲第2ムオン大隊の兵士

ベトナム北部の山岳地帯に住む少数民族ムオン族で構成された歩兵部隊の総称。

フランス植民地軍は1950年3月に『ムオン大隊(Bataillon Muong)』を編成し、この大隊は1951年に『第1ムオン大隊(1er bataillon Muong)』へと改称される。また同年4月には『第2ムオン大隊(2è bataillon Muơng)』が編成される。

第2ムオン大隊は1952年12月にギサ村での掃討作戦に投入され、1個大隊に相当するベトミン部隊を全滅させる。しかしこの戦闘により第2ムオン大隊も後方での再編成を余儀なくされ、この際、同大隊はベトナム国軍に編入され、『第73歩兵大隊』(第7ベトナム師団隷下)へと改名された。

キリスト防衛機動隊 (Unités mobiles de défense de la chrétienté)

▲キリスト防衛機動隊の将兵

ベトミンによるキリスト教徒へのテロに対抗するためベンチェ省で結成された部隊。

仏越混血のフランス軍将校ジョン・ルホア(Jean Leroy)大佐の主導により、ベンチェ省のアンホア島で1947年に結成された民兵部隊『カトリック旅団』を基に、その後複数の民兵部隊を統合して『キリスト防衛機動隊 (UMDC)』が誕生した。部隊の基礎となったカトリック旅団がたった60名の部隊だったのに対し、UMDCの兵力は最終的に5,840名にまで拡大した。

1949年にルホア大佐がUMDCとベンチェ省の完全な指揮権を得ると、それから1年でUMDCはベンチェ省からベトミンを一掃する事に成功した。

その後UMDCはフランス軍麾下の部隊としては1952年に活動を停止し、指揮官のルホア大佐はアルジェリアの部隊へと異動となった。またUMDCの人員は翌1953年にベトナム国軍に編入される。(歩兵大隊または軽大隊へと改編か?)

なお、UMDCは元々キリスト教徒による村落自衛部隊をコンセプトとしていたが、ベンチェやヴィンロン周辺の様々な民兵部隊を統合した結果、最終的には人員の大多数を仏教徒などの非キリスト教徒が占めたとする文献もある。

終戦後にベトナム国軍に編入:カオダイ部隊(Quân đội Cao Đài)

▲カオダイ部隊兵士 [1950年タイニン]

20世紀初頭にタイニン省で勃興した新興宗教であるカオダイ教の信徒で構成された歩兵部隊。

1947年、フランス軍はかつて第2次大戦末期に日本軍によって動員、武装化されたカオダイ教徒による民兵組織を復活させ、新たに『カオダイ部隊(Troupes Caodaïstes)』としてフランス連合軍の一部とした。タイニン省で組織されたカオダイ部隊はフランス植民地軍の指揮下でベトナム南部におけるベトミンとの戦いに投入される。宗教による強い結束を持つカオダイ部隊は各地で大きな戦果を挙げ、その活躍が続いた事から、カオダイ教団自体もベトナム国内でカトリックと双璧を成す一大勢力へと成長していく。

第1次インドシナ戦争終結後の1955年2月13日、フランス軍の撤退に伴い、カオダイ部隊は正式にベトナム国軍に編入され、カオダイ部隊司令官チン・ミン・テー准将は国軍の将官の地位を得た。しかしその3か月後の5月3日、チン・ミン・テー准将は自動車で移動中、何者かに狙撃され死亡する。この暗殺事件は未解決のままだが、カオダイ教徒と対立したフランス人や、カオダイ勢力の拡大を恐れるゴ・ディン・ジェム首相らベトナム国政府高官が関与した可能性が指摘されている。

その後、1955年10月にクーデターで政権を獲得したゴ・ディン・ジェムは、自身が信仰するカトリックを政治の中心に据え、同時に他の宗教勢力を排除する政策を開始した。特にフランス軍によって武装化されていたカオダイ教やホアハオ教は反政府武装勢力として危険視され、政府軍(ベトナム共和国軍)による掃討・武装解除が開始された。政府軍はカオダイ教の聖地タイニン省にも進攻し、圧倒的な戦力でカオダイ部隊を武装解除し、その組織を解体した。

これによってカオダイ部隊兵士たちの多くは、ジェム政権に恭順して政府軍に編入されるか、或いは政府と戦うためそれまで敵だったベトミン・ゲリラ側に転向したが、それ以外のおよそ5千~6千名のカオダイ兵士はどちらにも付かず、政府への抵抗勢力として国内に潜伏する道を選ぶ。これに対してジェム政権は、1956年から58年にかけて約3,400名のカオダイ教徒を逮捕・投獄するなどして、カオダイ部隊の残党狩りを続けていった。

関連記事『カオダイ軍の歴史[草稿]』

Posted by 森泉大河 at

00:29

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│【インドシナ少数民族】│1945-1954│植民地軍 │ヌン族│組織・編成│カオダイ教│ビンスェン団│【ベトナム国内勢力】│カトリック

2022年01月05日

代用ラオス軍ベレー

※2022年1月6日更新

※2022年4月9日更新

※2024年2月14日更新

※2025年1月11日更新

先日、ネット通販でお洒落なベレー帽を買いました。

exrevo ウール混フェルトパイピングベレー

こいつにはさっそく、ラオス王国軍陸軍ベレーの代用品になってもらいます。

ファッション向けなので軍用ベレーのように裏地は付いていませんが、どうせ被ってしまえば中は見えないので、コスプレ用の代用品と割り切れば問題ありません。

それに余計な空気穴が無いため、よく通販で売ってるフランス要素が一つもない『フランス軍タイプベレー(笑)』より、よっぽど使い勝手が良いのです。

そしてこれに付けるのが、残念なアメリカ製レプリカを改造して再利用したラオス陸軍ベレー章です。

そして僕はタイ製レプリカの存在を知る前に、すでに改造用の素材として変な米国製レプリカ(ベレーサイズだけど裏面は制帽用。しかも本来金色なのに間違って銀色になってる)を買っていました。

タイ製の方が出来が良いのは分かっているのですが、せっかく買った帽章を余らせてもしょうがないので、予定通り改造しました。

制帽用のネジが付いていてそのままではベレーに取り付ける事が出来ない為、ネジ部分を切り落とし、代わりに安全ピンを瞬間接着剤でガチガチに固定。さらに塗料で金色に塗りました。

安全ピンを仮止めしていたマスキングテープに瞬着が染み込み酷いことに。でも裏側なので気にしない。

以上でベレー章は完成なのですが、それとは別に100円ショップのセリアで良い感じの星形の画鋲を見つけたので、これも尉官の階級章として代用します。

熱を加えるといい感じに黄金色に変色してくれました。

▲ラオス王国軍第2軍管区SGU(モン族コマンド部隊)の中尉 [1960年代]

SGUは不正規部隊ですが、軍装の面では正規の陸軍部隊と同一です。

またベレー章を変えると他の設定にも使えます。

・フランス軍空挺部隊のベレー章(レプリカ)

▲ラオス陸軍空挺部隊[1975年]

もともとはフランス空挺のベレー章なのですが、第一次インドシナ戦争中にフランス軍の傘下で創設されたラオス空挺部隊も同一のベレー章を使用しており、さらにラオス空挺はフランスから独立した後も、1975年の終戦まで永きに渡って同じデザインのベレー章(ラオスまたはタイ製)を使い続けていました。

・ラオス軍空挺部隊のベレー章(レプリカ)

上でフランス式ベレー章は終戦まで使用されたと書きましたが、実はラオス軍独自のベレー章も存在していました。「独自」と言っても、剣が三叉槍に代わっただけですが。

Ken Conboy氏によると、この三叉槍タイプは1959年ごろに導入されたもののフランス式に置き換わる事はなく、ラオス空挺では終戦までフランス式・ラオス式両方のベレー章が使われていたそうです。

ただし当時の写真ではフランス式と見分けがつきにくいので、ラオス式がどの程度広まっていたのかについては、いまだ把握できていません。

2021年11月21日

今度こそRTミシガン服完成

以前『RTミシガン営内・外出着』で作った服がなんだか気に入らず、作り直しました。

前回はEA製のベトナム軍ホアズン(グリーンリーフ)迷彩服をベースにしましたが、今回はより再現度の高いドラゴン製を使いました。

まず、再現目標とした当時の写真では、複数の人物が肩当無し、エポレットのみのタイプの迷彩服を着ています。

(この裁断は60年代末以降のベトナム軍野戦服でカーキ、迷彩ともに多く見られます。)

なのでドラゴン製迷彩服から肩当を撤去。ついでに袖を折り畳みやすいよう、肘当ても撤去して七分袖化しました。

いつもは横着してポケットを潰して縫い付けてる胸ポケット上のパッチも、今回はちゃんとポケットを一度剥がしてパッチを縫い付け、ポケットとして機能するようにしています。

またボタンは戦中同型の戦後ベトナム製ボタンに交換しました。

そして完成したのがこちら。

肩当を剥がした跡が残っていますが、これは何回か洗濯すると目立たなくなります。

左胸の米軍SFパッチは、以前与野の大正時代祭りにシャム王国軍装で参加したタイの友人からもらったタイ製リプロです。実際にベトナム戦争当時米兵向けにパッチを作っていたバンコクの徽章屋が当時と同じ刺繍ミシンで作った物なので、滅茶苦茶リアルです。

おまけ:パッチとバッジ

この記事で「肩当て」、「肘当て」と呼んでいる補強用の布は、本来の服飾用語では『パッチ(patch)』と呼ばれます。しかし軍服の世界では、服に直接縫い付ける布製の徽章もパッチと呼ばれます(こちらは『当て付ける布』の意から派生した使い方)。両方の意味の言葉が混在すると紛らわしいので、当ブログではあえて軍装マニア的視点で布製徽章のみを『パッチ』と呼称しています。

なので、洋裁やってる人に「パッチを付けてほしい」と言う場合、それは「補強布を付けてほしい」という意味になるので、徽章を差し出しても意図が通じないでしょう。それを回避するには、『アップリケ』と言えば間違いなく通じると思います。ダサいけど(笑)

また『バッジ(badge)』でも通じると思います。徽章業界においてバッジは金属製徽章を指す場合が多いですが、元々は『インシグニア(insignia)』同様、材質に関係なく単に『徽章』を意味する言葉だそうです。そういう意味では、布製も含めた徽章全般をバッジと呼ぶ服飾業界の方が、当の徽章業界よりもバッジという言葉を本来の意味で使っているというパラドックスですね。

Posted by 森泉大河 at

12:58

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│SOG/特殊作戦│被服・装備│デガ

2021年09月29日

ブル族の人名

この時、右胸には何の気なしに、僕がいつも使っているベトナム人(キン族)名である「Thanh」と刺繍されたネームテープを縫い付けました。

しかしその後、米軍MACSOG TF-1AE(SOG-35 CCNの後継部隊)が作成した当時の資料から、このRTミシガンはブル族で構成されたチームであった事が判明しました。

過去記事『雷虎SCUの構成民族』参照

なので名前もブル族のものでないと不自然なので、ネームテープを作り直す事にしました。しかし『デガ(モンタニヤード)の人名』に載せたように、デガの中でも多数派のジャライ族やラーデ族なら既に人名のサンプルを集めてあるのですが、ブル族については把握できていなかったので、一から調べる事になりました。

するとその中で、思いもしなかったブル族の複雑な境遇を垣間見る事となりました。

まず、古来よりブル族の人名には姓が無く、名のみで構成されていたそうです。しかし1946年、ベトナム領内に住むブル族に大きな転機が訪れます。

その前年の1945年9月、第2次大戦における日本の敗戦を機に、ホー・チ・ミンを首班とするベトミンは日本の傀儡政権であるベトナム帝国政府を転覆させ、ベトナム民主共和国の独立を宣言しました。しかし間もなく、インドシナの再統治を目指すフランス軍と、それを支援するイギリス軍、連合国の指揮下に入った日本軍が合同でコーチシナ地方(ベトナム南部)からベトミンを駆逐。フランス軍はそのままベトミン政府の首都であるハノイに向けて北進し、インドシナ全土の再占領を目指しました。

この時期、ベトナムに住む全ての人々は、多大な犠牲を覚悟の上でフランス軍と戦いベトミンによってもたらされた「独立」を守るか、あるいはフランスに恭順して穏便にフランス連合の枠内での自治権拡大を目指すか、という非常に苦しい選択を迫られました。

ベトナム人と一口に言っても、それぞれの立場は生まれた場所や環境で大きく異なっており、民族の悲願である独立のためベトミンの闘争に参加する者がいる一方で、ベトミン政府によるテロ・弾圧の対象となった公務員や地主、カトリック信徒など、なんとしてもベトミン政権を阻止したい人々も多く居ました。

その結果、ベトナム社会はベトミン(共産)派と反共派に大分裂し、以後30年間に渡って一千万人超の犠牲者を出す壮絶な内戦へと突入します。

そしてこの分裂は多数派のキン族だけでなく、少数民族の中でも起こりました。中でもブル族はこの分裂の結果、一定数の人々が、元々は持っていなかった「姓」を名乗るようなったという特殊な例です。

事の真相は不明なものの、現ベトナム(共産党)政府のクアンチ省フウンホア地区人民委員会の公式サイトによると、ブル族は1946年初頭までに、その一定数がベトミン派に与していました。そしてホー・チ・ミンとベトナム労働党に「忠誠を誓った」とされる人々は、1946年1月6日のベトナム民主共和国国民議会総選挙において、(多数派のキン族を基準に制度設計されたため)投票用紙に姓を書く必要が生じたため、ホー・チ・ミンの姓「Hồ(ホー)」を自らの姓として記入したのです。そしてこれ以降、ベトミン派のブル族はホー姓を名乗るようになったそうです。

同サイトには、1947年のフランス軍への攻撃の際に戦果を挙げたベトミン軍のブル族兵士として、以下の名前が紹介されています。

・Hồ Ray

・Hồ Tơ

・Hồ Hăng

・Hồ Thiên

・Võ Tá Khỉn

・Hồ Cam

・Hồ Hương

そして現在のブル族についても、僕がネットを検索した限りでは、ホー姓の人物しか見当たりませんでした。(ベトナム労働党/共産党政権下では70年近くに渡って、「融和」という名目で少数民族文化の破壊、キン族への強制同化政策が行われているので、姓だけでなく名もキン族風の人しか見つかりませんでした。)

一方で、当時はベトミンを支持しないブル族も数多く存在しており、無論彼らが敵の首魁であるホー・チ・ミンの姓を名乗る事はありませんでした。

彼ら反共派ブル族はその後、ベトナム戦争が始まるとアメリカ軍のCIDG計画に参加し、以後十数年に渡るホー・チ・ミンの軍隊(ベトナム人民軍および解放戦線)との長い戦いに身を投じます。

1967年頃には、ブル族CIDGの中でも優秀な兵士はSCU(Special Commando Unit)としてベトナム軍NKTコマンド雷虎へと編入され、米軍SOG-35隊員を指揮官とするRT(偵察チーム)が順次編成されていきました。そして最終的に、CCNに所属する約30個のRTのうち、1/3以上をブル族のチームが占めるようになりました。

そして僕が軍服を再現したRTミシガンも、そのブル族チームの一つです。しかし残念ながらこの服の見本とした写真の人物の名前は不鮮明で判読できず、また他のRTミシガン隊員の名前を記した資料もまだ見付けられていません。しかし他のブル族チームの情報を探したところ、同じCCN所属のRTハブ(Habu)の隊員の名前が一部判明しました。

・Loi

・Boa

・Bop

・Too

・Cumen

・Ti

・Noi

・Zu

・Xuan

・Thua

・Ti Ti Loi

・Bang

(声調記号等は不明)

こうしてようやくブル族人名(男性名)のサンプルがある程度揃ったので、僕はこの中からネームテープに刺繍する名前として「Bop」を採用する事にしました。もちろんホー姓なしで。サンプルの中にはキン族と似たような名前も幾つか見受けられますが、Bopは一目でキン族ではない事が分かるので、気持ちの棲み分けも出来ます。

余談ですが、たぶん上の「Habu」というチーム名は、琉球諸島の毒蛇「ハブ」の事だと思います。 RTのチーム名は部隊を指揮する米軍SOG-35によって命名されるため、名前のパターンとしてはアメリカの州名の他、アナコンダやサイドワインダーなどアメリカ人にとって凶暴かつクールなイメージの蛇の名前も入ります。おそらく沖縄に駐屯する米兵の間ではハブの事はよく知られており、その危険性は特殊部隊のイメージにぴったりだったんじゃないでしょうか。

Posted by 森泉大河 at

01:18

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│NKT/技術局│SOG/特殊作戦│少数民族の歴史・文化│デガ│【ベトコン】│徽章・勲章

2021年03月12日

調査中のインシグニア① 共匪防衛パッチ

調査中なので、まだ正体がよく分かっていないベトナム軍のインシグニアについてです。

本当はちゃんと調べがついてから発表したいのですが、なかなか情報が集まらず行き詰っているので、情報提供を呼びかけたく記事にしました。

このパッチは米陸軍特殊部隊のヴァーノン・ギレスピー大尉も着用していた事から、デザインだけは有名なのですが、実はその詳細はよく分かっていません。

なおパッチの上下端に入る文字には、少なくとも二種類のバリエーションがあった事が知られています。

左:CHỐNG CỘNG PHI (反共匪)/BẢO-VỆ QUYỀN TỰ-CHỦ (自主権防衛)

右:DIỆT CỘNG PHI (滅共匪)/BẢO-VỆ TỔ-QUỐC (祖国防衛)

※カッコ内は日本語訳

このように文言は若干異なるものの、「CỘNG PHI(共匪)」と「BẢO-VỆ(防衛)」の部分は共通なので、以下便宜的に「共匪防衛パッチ」と呼びます。

この共匪防衛パッチは長年、ほとんど『ギレスピー大尉が着けている』という部分でしか注目されてきませんでした。

なので当時ギレスピー大尉が第2戦術区ダルラク省内のCIDGキャンプ、ブォンブリェン基地(Căn cứ Buôn Briêng)を担当していた事から、共匪防衛パッチは「CIDG(の何か)」や「ダルラク省CIDG」のパッチと呼ばれてきました。

疑問

しかし僕は、この通説について前々から疑問に思っていました。

・・・これ、本当にCIDGなの?

共匪防衛パッチのデザインを、ブォンブリェン基地が存在した1964年5月~1965年9月と同時期に、同じ第2戦術区内に存在した他のCIDGキャンプのパッチと比べてみても、共匪防衛だけはその意匠がかなり異なるように見えます。

※下段の西暦はその基地が存在した期間であり、パッチが使用された時期と必ずしも同一ではない。

一部例外はあるものの、60年代前半から1970年のCIDG計画終了まで、CIDGの部隊章に使われるモチーフは多くの場合『虎』でした。

また大半のCIDGパッチに入る基地の名前も、共匪防衛パッチには入っていません。

そして何より、共匪防衛パッチに描かれている人物が被っているノンラー(葉笠)は、ベトナムの支配民族であるキン族の庶民・農民の象徴であり、CIDGを構成する少数民族、特に中部高原のデガ(南インドシナ・モンタニャール)諸部族がノンラーを被ることはほとんど無いのです。(なお1975年以降は共産党政権下でキン族への同化政策が強行され少数民族固有の文化は衰退しつつあるので、デガも単に安い日傘としてノンラーを被ることがあります)

このように共匪防衛パッチには、CIDGの部隊章としては不自然な点が多数あり、通説をすんなり受け入れる事は到底できないのです。

一方、ノンラーを被った民兵のデザインから連想されるのが、ベトナム共和国軍の指揮下にある、共産ゲリラからの自衛・自警を目的とする民兵組織『人民自衛団(Nhân Dân Tự Vệ)』です。

▲人民自衛団の徽章

ノンラーを被った民兵の意匠が描かれている。

▲ノンラーを着用する人民自衛団の女性団員(1968年フエ)

この黒アオババ(通称ブラックパジャマ)+ノンラーの組み合わせは、ハリウッド映画において典型的なベトコンゲリラの服装として描かれていますが、実際には黒アオババは政府側民兵の制服でもあり、決してベトコンの象徴ではありません。

なお、ノンラーは伝統的に(キン族の)庶民の象徴であるためパッチのデザインに採用されましたが、実際の活動時にはもっと実用性の高い軍隊式のブッシュハットやキャップが着用されました。

このように、共匪防衛パッチのデザインは、少数民族主体のCIDGよりも、キン族を主体とした人民自衛団にふさわしい印象を受けます。

ではなぜCIDGキャンプを担当する米軍将校が、キン族民兵を示すデザインのパッチを着用しているのでしょうか?

仮説

その答えとして、僕は「少なくとも1960年代中盤まで、CIDGは人民自衛団の一部として扱われていたのではないか」と推測しています。

米軍側呼称『Civilian Irregular Defense Group(通訳「不正規民間防衛隊」)』は、ベトナム語では『Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu(民間戦闘部隊)』と呼ばれていました。

つまり構成員が少数民族かキン族かの違いこそあれ、CIDG・人民自衛団のどちらも基本的には、民間人で構成された民兵なのです。

1961年に米国がCIDG計画を開始した当時、ベトナム共和国政府はすでに人民自衛団を始めとするキン族による民兵組織を保有していました。

一方、ベトナムでは南北どちらの政権でも、少数民族への差別・圧政が敷かれており、少数民族はほとんど自国民とは見なされていませんでした。そのため政府としては、反乱の危険性がある少数民族に武器を持たせる事などもっての他であり、第一次インドシナ戦争中にフランスによって組織され、後にベトナム国軍に編入されたモンタニャール大隊も、1955年のフランス連合脱退後、すぐさま解体されていました。

ところが、最大のスポンサーであるアメリカが、フランスのように少数民族を戦力として活用したいと言い出したのです。軍事・経済の両面でアメリカからの支援に依存していたベトナム政府は不本意ながらこれを承認せざるを得ませんでした。(そして実際にCIDG計画開始から3年後の1964年、ベトナム政府が懸念した通りCIDGによる大規模な武装蜂起『FULROの反乱』が発生し、短期間ながら民族紛争に発展します)

こうして少数民族が米軍によって懐柔されCIDGとして武装化されていく訳ですが、CIDG計画の目的は国境付近に住む少数民族自身にベトコンの侵入を阻止、掃討させる事であるため、兵士は毎日家族の住む自宅に帰り、地元を離れる事はありません。その有り様は民兵そのものです。

またベトナム政府としても、本心では少数民族を二等国民以下と見下していながらも、対外的には一応ベトナム国民なので、CIDGは『ベトナム国民で構成された民兵』という事になります。つまりCIDGは、構成民族や指揮系統以外の面では既存の人民自衛団と同じ形態の組織なのです。

また人民自衛団の構成員は、必ずしもキン族でなければならないという訳ではありません。キン族以外が人民自衛団に編入された例として、主に中国人(漢族)で構成された武装組織『海燕(ハイイェン)』があります。海燕は中国共産党による弾圧を逃れ、1959年にベトナムのカマウ半島に集団移住した中国キリスト教難民(元国民革命軍兵士を多数含む)が村落防衛のため結成した自衛組織です。(過去記事『グエン・ラック・ホア神父』参照)

つまり元から国内に居た少数民族ですらない、外国人(ただし政府から市民権は与えられている)の組織であっても、人民自衛団に編入された例があるという事です。無論、ベトコンに対抗する政府側戦力であり、政府の指揮監督下にあるという事が必須条件ですが。

以上の点から、僕は以下のように推測します。

・共匪防衛パッチは人民自衛団内の何らかの徽章である。

・CIDGは形式的には人民自衛団の一部とされていた。

・それ故、共匪防衛パッチはもCIDG関係者にも着用された。

とは言えまだ史料による裏付けは得られていないので、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非お教えください。

Posted by 森泉大河 at

15:14

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│NDTV/人民自衛団

2019年08月26日

北ゲッチュにて

北ゲッチュ、それはかつて江戸川の河川敷で行われていた、伝説のナム戦イベント。

当時高校生だった僕は、米軍LRRPコスプレを目指して被服・装備品を集め始めたばかりの頃で、それもまだ十分には揃っていなかったので、特殊部隊を迎え撃つ解放戦線兵士として参加していました。

共産軍として大人数で、少数の特殊部隊を追い掛け回すのはとても楽しかったのですが、その分、あの追われる側の恐ろしさを味わってみたい!という気持ち・特殊部隊への強い憧れを抱かせてくれたイベントでした。

あれから時が経ち、僕も装備・知識がある程度整ってきたので、自主的に特殊部隊(NKT作戦部"黒龍")ごっこを行ったのが2014年のベトベトでした。

その時行った内容は、過去記事『作戦記録:1974年4月13日』に報告書という形で記録してあります。

そして2019年、あの北ゲッチュが帰ってくると聞き、僕は参加を即決したのですが、残念ながら仲間が集まらず、しかも直前になって夏カゼを引き38℃の熱まで出てしまったので、参加すら危ぶまれる状況となりました。

それでも何とか熱は下がったので、ゲーム参加は無理でもせめてコスプレだけはしようと、当日会場に向かいました。

会場に着いて最初に行ったのが、服の準備。

実は今回着たEA製のCISOファティーグや装備品は買ってからずっと衣装ケースにしまいっぱなしのド新品でした。

これをそのまま着るのは自分的にNGなので、とりあえず水で濡らしてから地面に広げ、足で踏みつけて泥だらけにしてやりました。

これで多少は小汚くなってくれたので、ようやく着る服が出来ました。

今回はベトナム共和国軍NKT連絡部"雷虎"SCU、所謂MACV-SOG OP-35のRT(偵察チーム)所属のブル族兵士という脳内設定です。(過去記事『雷虎SCUの構成民族』参照)

この服装は本来司令部要員のものではありませんが、風邪が悪化しないよう、FOB内で一日中駄弁っていました。まぁ兵隊も出撃はシフト制なので、この日はたまたま非番だったという事で。

でもやっぱり戦闘装備のコスプレもしたいので、とりあえず写真だけ撮影。

ファイティングナイフ代わりにあえてM7バヨネットを身に付けているのが今回のオサレポイント。

あと後側で見えないけど、ハンソンリグも下げてます。

RTがSTABOリグを身に付けるのは、空中抽出が予め予定されている作戦のみであり、

それ以外の作戦ではM56装備を使う事もかなり多いので、実はそんなにお金かけなくても

考証的に正しいRTコスプレをする事は可能です。

一緒に来た友達は、健康なのにゲーム参加できずかわいそうだったので、僕の所持品を貸し出して、臨時に他チームに混ぜて頂き、前線に出撃してもらいました。いや、思った以上に似合ってるね。

ちなみに胸の56式用弾帯は、以前紹介したナム戦期の実物です。

ゲーム参加者が出撃する前に、いつも仲良くして頂いている皆さまに混ざって記念写真を撮らせて頂きました。

うへへ、かっこいい~(ლ ^ิ౪^ิ)ლ

僕はもうインドシナ諸国以外には手を出さないと誓いつつ、それでも年々やりたい部隊・年代が広がり、買ったきり一度も使っていない被服・装備が溜まっていく一方でしたが、今回ようやく手持ちの軍装を一つ消化できました。これだけで今回来た甲斐がありましたよ。

北ゲッチュは今後もレベルアップを目指して続くようなので、次からは僕も(体調に気を付け)出来るだけ協力していきたいと思います。

Posted by 森泉大河 at

20:31

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│SOG/特殊作戦│被服・装備│デガ