2021年03月24日

ディエンビエンフーお散歩会

ようやく春の陽気となってきたので、先日友人たちと、今年最初のリエナクトメント/撮影会を行いました。

しかしベアトリスに向けて、1時間ほど歩いたところでトラブル発生。

まだ野外で1回しか使っていないイタリア軍ブーツ(仏軍TAP50ブーツの代用)を履いていたせいで、足が靴擦れになっちゃいました。

最終的に踵の皮が2センチほどベロッと剥がれる事態に。もう痛くて歩けません。

こうして僕は歩兵としてあるまじき失態を演じ、一人落伍してビジャール少佐の待つ指揮所に引き返したのでした(泣)

今回の設定は1954年3月、ベトナム国ライチャウ省ディエンビエンフー。

1953年末の『キャスター作戦』以来、ディエンビエンフー一帯はフランス連合軍の一大拠点として強化されていた。

それから3ヶ月が経ったある日、ディエンビエンフー郊外の前哨陣地ベアトリスがベトミン軍による攻撃を受ける。

これを受け、植民地軍空挺部隊の一隊に、ベアトリスへの増援として出撃命令が下る。

それが後に『ディエンビエンフーの戦い』と呼ばれる、2か月間におよぶ死闘の始まりであると知る由もなく・・・。

という訳で、今回の我が隊の任務はベアトリス(と設定した地点)に機関銃と弾薬を届ける事とし、M1919A4機関銃とM2三脚架1セット、そして持てる限りのM1弾薬箱(一部ダミーカート満載)を分担して運搬します。機関銃と三脚架はレプリカとは言え、なかなかの重さでした。

まだ野外で1回しか使っていないイタリア軍ブーツ(仏軍TAP50ブーツの代用)を履いていたせいで、足が靴擦れになっちゃいました。

最終的に踵の皮が2センチほどベロッと剥がれる事態に。もう痛くて歩けません。

こうして僕は歩兵としてあるまじき失態を演じ、一人落伍してビジャール少佐の待つ指揮所に引き返したのでした(泣)

その後、他のメンバー達が数時間におよぶ行軍を終え帰ってきたので、あらためてやらせ撮影会をしたのですが・・・

僕の足はこのありさま

撮影:たまさん

2020年11月14日

11月の教練会および撮影会

①第2回ヴァンキェップ訓練センター教練会

第1回から1年半も間が空いてしまいましたが、第2回教練会を開催しました。設定は前回と同じく1970年頃のベトナム共和国軍ヴァンキェップ訓練センターにおける地方軍新兵教育です。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

②ベトナム陸軍空挺師団(1969~1971年頃)

7月に行った動画撮影会に引き続き空挺師団で集まりました。ただし前回はマウタン(テト攻勢)中の1968年という設定でしたが、今回はそれより少し後の1969~1971年頃を想定しているので、パステルリーフ(レンジャー・エアボーン)迷彩服や、M1967個人装備も織り交ぜています。

③ベトナム陸軍歩兵およびバオアン(1951-1953年頃)

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

なお、この他にもトゥドゥック歩兵学校の士官候補生という設定でも写真を撮ったのですが、後日、ベテランの方々から考証間違いを指摘(というか陰口)されたので、今回の写真はお蔵入りとします。

他人の粗探しをしては悪辣な言葉を放ち悦に入る小人が多ければ多いほど、我々は都度それを修整し、より完璧に近づいていく。他人を嘲笑う事で自分の惨めな人生を慰め、もうすぐやって来る死という現実から目をそらす哀れな老人たちに感謝しよう。

2020年07月24日

7月の撮影会

久しぶりに大人数が集まったので、雨にも負けずにやってきました。

①動画撮影

①動画撮影

今回のメインは久しぶりの映像作品制作。(過去の映像作品はこちら)

設定はマウタン1968(テト攻勢)におけるベトナム陸軍空挺師団。

場所は特に決めていませんが、風景的にどこかの街の郊外といったところ。

以下は撮影中のスチルを加工したものです。

②個人コスプレ

動画撮影の合間に各自好きな軍装で写真撮影。

内容はNDTV(人民自衛団)、第21歩兵師団、レンジャー、NKTコマンド雷虎(RTミシガン)など

おまけ1

動画撮影中、僕が敵の銃弾に倒れるシーンで、全力で水たまりにダイブしたところ、10年以上使っていた東京ファントム製リーフのズボンがついに破ける。

これが実物だったら大ショックなので、やはりレプリカを使ってて良かったと思いました。

こんなの簡単に補修できるので、さっそく直します。

おまけ2

今回の撮影会でメンバーに貸し出しするため、開催の3日前に突貫で作った迷彩服。

ベースは大昔に笠俊商店が作った米軍ERDL迷彩TCUのレプリカ(ポプリン生地)

そのポケットを改造して空挺型(1962年頃にブラッドケーキ迷彩服の裁断として登場)っぽくしました。

ただし今回はエポレットを作る時間は無かったので省略しています。

今後も貸し出し服として使用するので、やる気が出たらエポレットと肩当も追加しようと思います。

2020年05月30日

SOME SUNNY DAY その2

続いてここ数年の目標だった、1950年代前半のフランス連合軍ベトナム人空挺部隊(CIPおよびBPVN)

特注でMAS36 CR39のモデルガンを作ってしまった友人の熱意に脱帽です。(最初は「インドシナはやらない」とか言ってたくせに笑)

またEO改修ヘルメッやフロッグスキン迷彩シャッポー(ブッシュハット)、MAT49サブマシンガン、TAP50ピストルベルトなど、なかなか手に入らないアイテムの数々を製作して下さった先輩・職人の方々に心から感謝します。

お陰様で個人装備に限って言えば、本家フランスのリエナクターにも負けないくらい揃ってきました。

おまけ

実はこの写真、落下傘だけじゃなく、銃も合成。リエナクト中の歩きスマホに注意しましょう。

2020年05月09日

ステホ10

※2022年7月1日更新

でもその前に、まず何を作っているのかという前提の説明。

ベトナム空挺大隊(バオアン)とベレー章

ベトナム陸軍空挺部隊の歴史は、サイゴンを首都とするコーチシナ自治共和国の治安維持部隊であるコーチシナ共和国衛兵隊(フランス軍の下部組織)内に、1947年に組織されたEPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)に遡ります。翌1948年、バオダイ(保大帝)を国長とするベトナム国の成立に伴い、EPGRCはEPGVNS (南ベトナム衛兵隊空挺戦隊)へと改名され、ベトナム国政府の直轄地域であるベトナム南部で発展していきました。

一方、ベトナム北部は形式上ベトナム国の領土ではあるものの、中国・ラオス国境に面しておりベトミンの活動が活発な地域であったため、その掃討作戦および施政はベトナム国政府・ベトナム国軍ではなく、フランス軍(極東フランス遠征軍団)北ベトナム方面軍が引き続き担っていました。しかしこの時期、フランス人兵士の人員不足やベトナマイゼーション(ベトナム国政府への権限移譲計画)に伴い、北ベトナムでもベトナム人部隊の需要が高まったため、北ベトナム方面軍は1950年に、北ベトナムで最初のベトナム国軍空挺部隊であるトンキンEP(空挺戦隊)を創設します。

そして翌1951年、このトンキンEPはベトナム陸軍で最初の空挺大隊である第1ベトナム空挺大隊(ベトナム陸軍第1空挺大隊)へと改称・発展しました。第1空挺大隊の指揮官はトンキンEP隊長であったグエン・カイン大尉、副隊長ド・カオ・チ中尉が引き続き務め、この重大な役割を背負った両名は、その後20年近くに渡ってベトナム戦争の歴史に大きく関わる事となります。

▲国長バオダイの表彰を受ける第1空挺大隊と副大隊長ド・カオ・チ(敬礼をしている人物) [1952年サイゴン]

チは後にベトナム共和国軍中将(死後大将に特進)・第3軍団司令官として、1970年のカンボジア進攻作戦を大成功させるなどし、ベトナム戦争で最も優秀な指揮官の一人と評価されています。その為、チ中将は1971年のラムソン719作戦の際に乗機のヘリが撃墜され戦死しましたが、これは「ベトナムからの撤退を決定したアメリカが、南ベトナムから優秀な司令官を排除する事で戦争終結(南ベトナム敗戦)を早めるために、CIAがチ将軍を暗殺したもの」という陰謀説が、いまだにベトナム人の間で実しやかに語られています。

また、この第1空挺大隊発足後も、ベトナム国軍にはフランス軍CIP(空挺インドシナ中隊)を編入・再編したベトナム空挺大隊が続々と編成され、1954年の第1次インドシナ戦争終結までに計5個の空挺大隊が組織されました。またベトナム国軍のモットーが「Bảo quốc An Dân (保国安民、略してBảo An:バオアン)」であった事から、これらベトナム空挺大隊はフランス人将兵から「Bawouan(バオアン)」と呼ばれ、ベトミン軍との戦争が激化した戦争末期に、次々と激戦地に投入されていきました。

▲第1次インドシナ戦争期の5つのベトナム空挺大隊(バオアン)と部隊章

さて、ここからが本題。これらベトナム空挺大隊では、フランス軍空挺部隊と同じくアマランス(赤)色のベレー帽が着用されました。またベレー章についても、フランス軍CIPが基となった第3, 5, 6, 7空挺大隊については、CIP時代から引き続き、フランス軍空挺部隊のベレー章(天使の翼)が用いられました。

しかし第1空挺大隊だけは、トンキンEPという他の大隊とは異なる出自であったため、フランス軍とは異なる独自のベレー帽が採用されました。そのデザインは隊旗と共通の、パラシュートに星、翼、そしてベトナム国旗がデザインされた物でした。

そして第1次インドシナ戦争終結後の1955年、南ベトナムに撤退した各空挺大隊を統合・再編したベトナム共和国軍空挺群(指揮官ド・カオ・チ)が発足すると、この第1空挺大隊ベレー章のデザインは空挺群共通のベレー章として採用されます。(同時にフランス式ベレー章は廃止されたものの、その「天使の翼」のデザインは新たにベトナム軍空挺部隊の職種徽章として継承されます) これ以降、この第1空挺大隊式ベレー章は、1975年までベトナム軍の最精鋭部隊たる空挺部隊(および特殊工作機関NKT)の象徴として長きに渡って愛用されていきます。

▲ベトナム軍空挺部隊で用いられた三種のベレー章

国軍時代と共和国軍時代ではデザインは同一ですが、国軍時代はピンで留めるバッジ式で、共和国軍時代からはベレー帽に直接縫い付けとなります。

▲バッジ式のベレー章を着用する第1空挺大隊第3中隊の将兵 [1952年ハノイ]

この時期、ベトナム空挺大隊はフランス軍からベトナム国軍に編入されたばかりであったため、将校のほとんどはベトナム国軍に出向という形で、引き続きフランス人が務めていました。

第1空挺大隊ベレー章作成

ここからようやく工作のお話です。

今回ベースとするレプリカのベレー章。(ベトナム製?)

1960年代以降は糸刺繍も多く見られますが、50年代はモール刺繍が主だと思うので、ちゃんとしたモール刺繍のレプリカを用意しました。

これに裏地の布を縫い付け、さらにベレーに取り付けるためのピンを取り付けます。

しかしベレー章用のピンは単体ではなかなか手に入りづらいので、自分で作る事にしました。

今回は初めての試みなので、試しに手芸ショップで売っていた真鍮製のピアスを使ってみました。

これをベレー章のピンっぽく曲げていきます。

なんとか形になりました。

でもやってるうちに、こんなにいろいろ曲げるなら、別にピアスとして売っている物じゃなくて、ただの細い真鍮線を買ってくれば十分だなと思いました。

そしてこのピンを縫い付けてベレー章が完成。

▲見本とした実物(コレクター所蔵品)

▲今回の僕の自作品

まるっきり同じとは行きませんが、ぱっと見悪くないと自分では思っています。

(翼の形は当時から個体差があるので、多少形が違くても間違いではありません)

第1空挺大隊セット完成!!服はTTA47"一般型"戦闘服です。

この時代、インシグニアはバッジが主で、服に縫い付ける物は少ないので、同じ服や帽子で色々な設定ができるのはお得ですね!

また靴は、1950年代のフランス連合軍空挺部隊の代表的なジャンプブーツであるTAP50(写真右)の代用品として諸先輩方にお勧めされた、イタリア軍のブーツ(写真左)を使うつもりです。

よく見ると踵にカップが無かったりホール数が違ったりするのですが、実物のTAP50はほぼ入手不可能な激レア品なので、安価で手に入り、実際に履いて使える代用品としては申し分ないですね。

2020年05月03日

ステホ6

朝起きて、さっそく昨日失敗した部隊章のホックを付け直し。

文字通り、朝飯前に済ませました。

右袖にも糸ループを作り

DBCCP(空挺コマンド植民地準旅団)部隊章、装着完了!

こうしてようやく念願の、フランス植民地軍CIP(空挺インドシナ中隊)仕様のブルゾン制服=モデル44/46外出服(Tenue de sortie modèle 1944 modifié 1946)が出来上がりました!

設定は、1949年頃の極東フランス遠征軍団 空挺コマンド植民地準旅団 第1空挺コマンド植民地大隊 第1空挺インドシナ中隊の曹長(Adjudant)です。

▲パレードでモデル44/46外出服を着用するCIPのベトナム人兵士(大隊・中隊不明)

なおCIPには公式に、こちらの部隊章が制定されていたそうですが、僕はいまだにその使用例を見たことがありません。

当時の写真を見る限り、CIP隊員が右胸ポケットに佩用している部隊章は、そのCIPが所属する大隊のものであるため、僕もこの服にはCIPではなく、1er CIPの親部隊である1er BCCP(第1空挺コマンド植民地大隊)の部隊章を付けています。

▲CIP隊員が佩用している部隊章の例

手前のCIP隊員が右胸ポケットに着けているのは、CIPではなく、親部隊の6e BCCP / 6e BPCの部隊章です。

つまり、被服・徽章類はフランス人でもベトナム人でも全く同じでした。

また、このモデル44/46外出服は陸軍・植民地軍共通の被服でしたが、植民地軍の場合は錨のシンボルがデザインされた植民地軍専用のボタンが付くのが公式な仕様のようです。

しかしコレクターが公開している実物の植民地軍外出服の写真を調べてみると、陸軍と同じ刻印無しの金ボタンを使っている例もかなり多いので、僕も陸軍式ボタンのままにしておきます。

2019年11月18日

ひさしぶりの撮影会

スパムを称えよ!!

今回、食事シーンの再現まではしなかったものの、お昼ご飯は、仲間内で作ったベトナム共和国軍の戦闘糧食「コムサイ(アルファ化米)」の実食用リプロをみんなで食べました。

おかずとして缶詰のスパム(おそらく当時もベトナム軍で戦闘糧食として給食されていた)を食べましたが、このスパムの塩気が、味気ないアルファ化米に最高に合うんです。スパムってこんなに美味かったのか。

今まではおかずとしてメザシを焼いてたりもしましたが、次からは基本スパムでいいや。

2019年11月03日

偵察中隊/ベトナム軍LRRP

※2019年11月3日更新

※2019年11月24日更新

※2025年5月3日更新

これまでも、ベトナム共和国軍の一般部隊(主に陸軍)には、特殊部隊とは別の、アメリカ陸軍のLRRPに倣った偵察中隊(Đại Đội Trinh Sát)が存在していたとちょいちょい書いてきましたが、あらためて記事にまとめてみました。

ただし、これら偵察中隊に関する詳細な資料は乏しく、未解明な部分もかなり多いです。今回の記事は、あくまで今私が把握している範囲での情報になりますので、実際にはもっと多くの偵察中隊が存在していたはずだと思います。

現在把握できている偵察中隊一覧

【歩兵師団本部付き】

全ての歩兵師団に師団本部付きの偵察中隊が存在。

第1歩兵師団 第1偵察中隊

第2歩兵師団 第2偵察中隊

第3歩兵師団 第3偵察中隊

第5歩兵師団 第5偵察中隊

第7歩兵師団 第7偵察中隊

第18歩兵師団 第18偵察中隊

第21歩兵師団 第21偵察中隊

第22歩兵師団 第22偵察中隊

第23歩兵師団 第23偵察中隊

第25歩兵師団 第25偵察中隊

【連隊本部付き】

全ての連隊が保有したかは未確認なものの、少なくとも歩兵師団内の以下の連隊には連隊本部付きの偵察中隊が存在した。

第1歩兵師団 第51連隊 偵察中隊

第52連隊 偵察中隊

第2歩兵師団 第4連隊 偵察中隊

第3歩兵師団 第56連隊 偵察中隊

第57連隊 偵察中隊

第5歩兵師団 第8連隊 偵察中隊

第7歩兵師団 第11連隊 偵察中隊

第9歩兵師団 第15連隊 偵察中隊

第16連隊 偵察中隊

第18歩兵師団 第48連隊 偵察中隊

第52連隊 偵察中隊

第21歩兵師団 第32連隊 偵察中隊

第22歩兵師団 第40連隊 偵察中隊

第42連隊 偵察中隊

第47連隊 偵察中隊

第23歩兵師団 第44連隊 偵察中隊

第45連隊 偵察中隊

第25歩兵師団 第46連隊 偵察中隊

【空挺師団】

空挺師団では3個の旅団本部に各1個の偵察中隊が存在した。

空挺師団 第1空挺旅団 第1偵察中隊

第2空挺旅団 第2偵察中隊(1970年第81空挺コマンド大隊第5中隊を編入)

第3空挺旅団 第3偵察中隊(1970年第81空挺コマンド大隊第6中隊を編入)

【海兵師団】

海兵師団では、師団本部付きと、4個の旅団本部に各1個の偵察中隊が存在した。

海兵師団 偵察中隊(師団本部付き)

第147海兵旅団 第147偵察中隊

第258海兵旅団 第258偵察中隊

第369海兵旅団 第369偵察中隊

第468海兵旅団 第468偵察中隊

【レンジャー部隊】

レンジャー部隊では、全てのレンジャー群が保有したかどうかは未確認なものの、少なくとも以下の群本部に各1個の偵察中隊(長距離偵察中隊)が存在した。

第4レンジャー群 第4長距離偵察中隊

第6レンジャー群 第6長距離偵察中隊

第7レンジャー群 第7長距離偵察中隊

第12レンジャー群 第12長距離偵察中隊

第14レンジャー群 第14長距離偵察中隊

第15レンジャー群 第15長距離偵察中隊

第21レンジャー群 第21長距離偵察中隊

第22レンジャー群 第22長距離偵察中隊

第23レンジャー群 第23長距離偵察中隊

第24レンジャー群 第24長距離偵察中隊

第25レンジャー群 第25長距離偵察中隊

第31レンジャー群 第31長距離偵察中隊

第32レンジャー群 第32長距離偵察中隊

第33レンジャー群 第33長距離偵察中隊

※偵察部隊の部隊名は「偵察(Trinh Sát)」という表記が一般的ですが、レンジャーのみ「長距離偵察(Viễn Thám)」となっています。

【第81空挺コマンド群】

第81空挺コマンド群は1960年代後半にプロジェクト・デルタを実行していた特殊部隊(LLĐB)第81空挺コマンド大隊を、1970年8月のLLĐB解散後に再編成した部隊であるため、かつての「デルタ偵察チーム(Toán Thám Sát DELTA)」は第81空挺コマンド群内に「偵察中隊」として統合され、引き続き偵察任務に当たった。なお偵察中隊への統合後も、部隊の通称としては「デルタ偵察チーム」が用いられた。また偵察中隊は1975年、部隊再編に伴い「第815部隊」に改称される。

第81空挺コマンド群 偵察中隊/第815部隊(通称デルタ偵察チーム)

※この記事は特殊部隊以外の偵察部隊についてのまとめであり、LLĐB時代のデルタ偵察チームについては今回は触れませんが、1971年以降の第81空挺コマンド群は空挺師団や海兵師団と同じ「統合予備部隊(総参謀部直属の即応部隊)」に含まれるので、再編後の偵察中隊のみ記載しています。

偵察中隊の写真・映像

最初に、偵察中隊に関する資料は少ないと書きましたが、実際に彼ら偵察隊員が写っている写真・映像資料はもっともっとレアです。

僕が今まで見付けられたのは、以下の部隊だけです。

第1歩兵師団第1偵察中隊(1971年ケサン基地, ラムソン719作戦)

第22歩兵師団内の偵察隊員(中隊不明)

空挺師団の偵察隊員(1970年, 旅団/中隊不明)

海兵師団の偵察隊員(旅団/中隊不明)

※左胸に米軍MACVリーコンドースクール修了章を着用している事に注目

レンジャー部隊の長距離偵察隊員(群/中隊不明)

長距離偵察訓練と資格証

長距離偵察証(Chứng chỉ Viễn Thám)は、ドゥックミー レンジャー訓練センターにおける長距離偵察(Viễn Thám)課程を修了した者に与えられる資格証です。この訓練はレンジャーのみならず、この記事で紹介した歩兵師団や空挺、海兵隊など、特殊部隊を除く*ベトナム共和国軍の各偵察中隊の隊員候補たちが受講する、偵察要員の登竜門でした。ちなみにこの資格を取得すると、毎月600ドンの資格手当が支給されたそうです。

ドゥックミー レンジャー訓練センター付きの米軍アドバイザー向けに作成された1968年当時のカリキュラム

英語表記"Long range reconnaissance patrol course"が長距離偵察課程(Khóa VIễn Thám)です。

これによると訓練期間は5週間、計419時間のカリキュラムで、内訳は以下の通りです。

・戦術 235時間

・総合課題 161時間

・武器及び破壊 23時間

(139時間の夜間訓練を含む)

フェーズ1(16日間):基礎課程、総合課題講習

フェーズ2(11日間):湿地野営、ジャングル・山岳野営

フェーズ3(8日間) :戦術航空機動作戦(5日間)、最終筆記試験および体力テスト、卒業式(3日間)

※レンジャー訓練センターの説明では特殊部隊(NKTやLLĐB)もこの訓練を受講したとされていますが、これらの特殊部隊ではそれぞれの訓練センターで独自の偵察・コマンド訓練を行っているため、わざわざ全員がレンジャー訓練センターに出向いて同じような訓練を繰り返す意味は無いように思えます。当時の写真でも特殊部隊員がこの長距離偵察証を着用している例はかなり少ない(私はほとんど見た記憶がない)ので、おそらく実際に受講したのはごく一部の兵士だけだったと思われます。

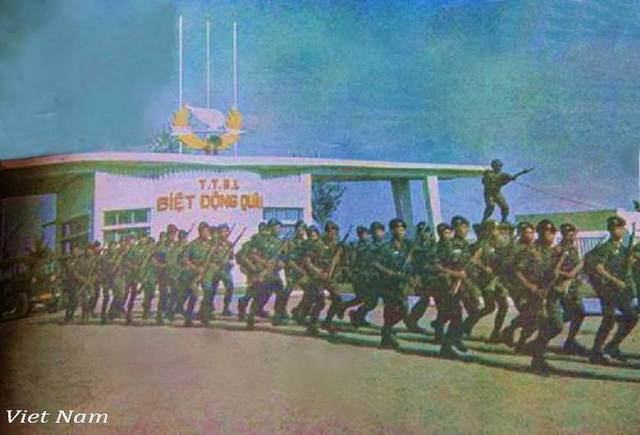

ベトナム陸軍ドゥックミー レンジャー訓練センター正門(TTHL BĐQ ở Dục Mỹ)

なお1960年代、レンジャー訓練センターはカインホア省ドゥックミーとハウギア省チュンホアの2カ所に存在しており、長距離偵察課程はドゥックミーで行われていました。チュンホアは第3、第4軍団所属のレンジャー部隊に追加の訓練を行う補助的な訓練センターであり、さらに1968年には閉鎖されたそうです。

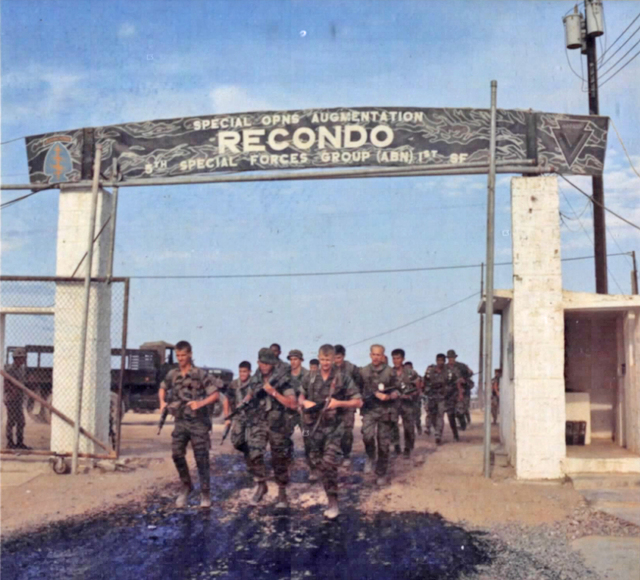

アメリカ軍MACVリーコンドースクール

MACVリーコンドースクール正門(1969年)

先に挙げたベトナム軍偵察中隊の多くは、米陸軍における長距離偵察パトロール(LRRP・LRP)部隊の成功を受け、これを手本として組織されたものですが、この本家米軍LRRPのチームリーダーを育成したのが、グリーンベレーが運営するMACVリーコンドースクールでした。上記のレンジャー訓練センターにおける長距離偵察課程も、概ねこのリーコンドースクールのカリキュラムに倣ったものです。

このMACVリーコンドースクールではアメリカ兵の他にも同盟軍兵士、特に上記のベトナム軍各偵察中隊からの研修生を多数受け入れており、訓練を終えた者はその修了章を軍服に身についている例が見られます。(海兵師団偵察隊員の写真参照)

MACVリーコンドースクール修了章

リーコンドースクールでグリーンベレーの指導による偵察訓練を受講するベトナム陸軍第1歩兵師団第51連隊偵察中隊の隊員

同ベトナム陸軍第2歩兵師団内(中隊不明)の偵察隊員

※両部隊とも、米軍SOGで開発されたSTABOハーネスを装備している事に注目

Posted by 森泉大河 at

16:07

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│BB/歩兵│SF/グリーンベレー│TQLC/海兵隊│ND/空挺│BĐQ/レンジャー│組織・編成

2018年09月13日

ベトナム陸軍空挺部隊の成り立ち

※2018年9月17日更新

過去記事『ベトナム空挺 1948-1954』で私は、「ベトナム空挺部隊の歴史は、1948年にに創設されたCIP (フランス植民地軍空挺インドシナ中隊)から始まった。」と述べましたが、これは私の認識不足でした。CIPは1951年以降ベトナム国軍に順次編入され、ベトナム陸軍空挺部隊の中核を担った事自体は間違いないのですが、ベトナム空挺の『始まり』という意味では、もっと早くに発足した部隊が存在しました。今回はそうしたCIPとは別系統で発足した部隊も含めた、ベトナム空挺の成り立ちについてです。

まずは分かり易く図にしました。

EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊) 1947-1948

前の記事では書けなかった、CIPとは異なるベトナム空挺のもう一つの大きな源流の一つがEP (空挺戦隊)です。コーチシナ自治共和国およびコーチシナ共和国衛兵隊そのものについては今別の記事を書いているので詳細はそちらで解説しますが、簡潔に言うとコーチシナ自治共和国とは、第二次大戦終結後、まだベトナム全土を再占領出来ていなかったフランスが、まずインドシナ経済の中心地であるコーチシナ(ベトナム南部)だけでもホー・チ・ミンのベトミン政権から切り離し、フランスの権益を確保しようとして1946年に擁立したフランスの保護国です。

そして同年、コーチシナ自治共和国には、その国軍としてGRC(コーチシナ共和国衛兵隊)が発足します。ただし、当初GRCに所属していた将兵のほとんどは、コーチシナに駐屯していたフランス軍正規部隊のフランス人であり、現地のベトナム人の採用は『パルチザン』と呼ばれるフランス軍指揮下の民兵部隊に留まっていました。その後、GRCは1947年初頭に、主にフランス国家憲兵隊員で構成されたLMGR(共和国衛兵隊徒歩軍団)の指揮下となり、コーチシナ領内の警備活動を担う治安部隊という位置付けとなりました。

しかしこの時期、インドシナ駐屯フランス軍=CEFEO(極東フランス遠征軍団)では駐留期間を終えた部隊の帰国と、若者を植民地維持のための戦争に送ることへのフランス国内世論の反発、戦闘による損失が重なったことによる兵力不足が深刻化していました。その結果、フランス軍は兵力不足を補うためにインドシナの現地民をフランス軍の正規部隊に採用するようになります。

GRCでもベトナム人の採用が進めらると共に、1947年にはGRC初の空挺部隊であるEP (空挺戦隊)、EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)が発足します。EPGRCは近い将来、ベトナム人で構成された空挺部隊を創設するために、フランス人空挺隊員がベトナム人兵士に対して落下傘降下を教育する最初の部隊となりました。

その後、同様の経緯で、フランス植民地軍BCCP(空挺コマンド植民地大隊)や外人部隊BEP(空挺外人大隊)内にも、主にベトナム人で構成されたCIP / CIPLEが1948年以降順次創設されていきます。

EPGRC部隊章

(1947-1948)

EPGVNS (南ベトナム衛兵隊空挺戦隊) 1948-1951

その後、インドシナ人やアフリカ人、北アフリカ人兵士で増強されたCEFEOは各地の都市部からベトミン軍を駆逐し、ベトナム全土が再びフランスの施政下に戻ります。そこでフランスは、自国の利権の為にベトナムを分断したとして紛争の元凶となっていたコーチシナ自治共和国を1948年に解体し、代わりに阮朝最後の皇帝バオダイを国家元首(国長)とし、ベトナム全土を統治する統一国家『ベトナム国』を擁立します。

これによってフランスがベトナム民族主義の高まりを抑えるために禁じていた『ベトナム』という国名が復活し、それまでベトナムという言葉を避けるために地域ごとに別々の国として扱われていたトンキン、アンナン、コーチシナという区分けは廃止されます。そしてこれに伴い、GRC(コーチシナ共和国衛兵隊)の名称は、GVNS(南ベトナム衛兵隊)へと改称され、そのままベトナム国の国軍へと昇進しました。また同時に、EPGRC (コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊)はEPGVNS(南ベトナム衛兵隊空挺戦隊)へと改称されます。

翌1949年、GVNSの名称はベトナム語でベトナム国衛兵隊へと改称されますが、フランス語では引き続きGVNSと呼ばれました。またEPGVNSはその後、GVNS第1空挺中隊へと改称されます。

EPGVNS / 第1空挺中隊部隊章

(1948-1951)

EPGVNSの隊員たち 1949年

(Photo from Les Paras Francais En Indochine, 1945-1954)

BPVN (ベトナム空挺大隊) 1951-1954

1950年には、ベトナム国政府が直轄していたベトナム南部だけでなく、CEFEO内のFTVN(北ベトナム方面軍)が管轄するベトナム北部=トンキンでもGVNS所属のEPが発足します。このトンキンEP指揮官に任命されたのがグエン・カイン大尉、副長がド・カオ・チ中尉でした。そして翌1951年、トンキンEPはGVNS初の空挺大隊である1er BPVN (第1ベトナム空挺大隊)へと発展します。トンキンEP指揮官グエン・カイン、ド・カオ・チの両名はそのまま1er BPVNの大隊長、副長に任命され、ベトナム陸軍空挺部隊の発展を牽引していく事となります。

またフランスによるベトナム国政府への権限移譲=ベトナマイゼーションの加速にともない、1952年にはGVNSはFAVN(ベトナム国軍)へと改称されます。これ以降、FTVN所属の各ベトナム人部隊は順次FAVNへと編入され、FAVNの戦力と権限は急激に増していきました。皮肉な事に、ベトナム国政府をフランスの傀儡政権として打倒しようとするベトミンの攻撃が激化するほど、ベトナム国はフランスに対する独立性を増していったのです。

この流れの中で、フランス植民地軍および外人部隊に所属していたベトナム人CIPもFAVNに編入されてBPVNへと改編され、1954年までに計5個のBPVNが編成されました。

またGAP3はその後、フランス撤退にともないベトナム共和国軍空挺群として再編され、その後空挺群は空挺旅団、空挺師団へと発展していきます。この部分も長くなるので、また改めて記事にしたいと思います。

本文では各組織名のフランス語、ベトナム語表記は長くなるため省略したので、以下にまとめて書きます。

日: 極東フランス遠征軍団

仏: Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient (CEFEO)

日: 北ベトナム方面軍

仏: Forces terrestres du Nord-Viet-nam (FTVN)

日: 共和国衛兵隊徒歩軍団

仏: Légion de Marche de Garde Républicaine (LMGR)

日: コーチシナ自治共和国

仏: République autonome de Cochinchine

越: Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ

日: ベトナム国

仏: État du Viêt Nam

越: Quốc gia Việt Nam (QGVN)

日: コーチシナ共和国衛兵隊

仏: Garde Républicaine de Cochinchine (GRC)

越: Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ

日: 南ベトナム衛兵隊

仏: Garde du Viet-Nam Sud (GVNS)

越: Vệ binh Nam Việt

日: ベトナム国衛兵隊

越: Vệ binh Quốc gia Việt Nam

日: ベトナム国軍

仏: Forces Armées Vietnamiennes (FAVN)

越: Quân đội Quốc gia Việt Nam (QĐQGVN)

日: 空挺インドシナ中隊

仏: Compagnie Indochinoise Parachutiste (CIP)

越: Đại đội Nhảy dù Đông Dương

日: 外人部隊空挺インドシナ中隊

仏: Compagnie Indochinoise Parachutiste de la Légion Etrangère (CIPLE)

越: Đại đội Nhảy dù Đông Dương Binh đoàn Lê dương

日: 空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste (EP)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt

日: コーチシナ共和国衛兵隊空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste de la Garde Républicaine de Cochinchine (EPGRC)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt / Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ

日:南ベトナム衛兵隊空挺戦隊

仏: Escadron Parachutiste de la Garde du Viet-Nam Sud (EPGVNS)

越: Đại đội Nhảy dù Biệt / Vệ binh Nam Việt

日: ベトナム空挺大隊

仏: Bataillon de Parachutistes Vietnamiens (BPVN)

越: Tiểu Đoàn Nhẩy Dù (TĐND)

日: 空挺群

仏: Groupement Aéroport (GAP)

越: Liên Đoàn Nhẩy Dù

2018年07月03日

ベトナム陸軍空挺部隊の部隊章

過去記事『撮影会②空挺旅団 1963年サイゴン』の中で、ベトナム陸軍空挺部隊の3rdタイプ(白頭鷲のデザイン)の部隊章は、マニアの間で一般に空挺旅団が空挺師団に昇格した1965年12月31日、実質1966年以降に使用されたと言われているが、実際には旅団時代の1964年11月には現場で使われていた事をご紹介しました。

▲反政府デモを鎮圧する空挺旅団兵士[サイゴン, 1964年11月30日]

更ににその後の記事『いろんなTAP47』では、ゴ・ディン・ジエム総統の閲兵を受ける空挺旅団の写真の中に、3rdタイプに似たパッチを身に着けた兵士が映っており、もしこれが本当に3rdタイプならその採用時期は遅くともジエム総統がクーデターで暗殺される1963年11月より前となると書きました。ただし、その時点では画像が不鮮明なため、あくまで可能性があるという表現に留めておきました。

▲ジエム総統の閲兵を受ける空挺旅団 [サイゴン]

※画像のキャプションには1962年3月撮影と記載されていましたが、そのまま鵜呑みには出来ません。

ところが先日、僕と同じ疑問を持っていた海外の研究者の方とこのパッチについて話し合ったところ、決定的な情報を提供していただく事が出来ました。まず、不鮮明だった上の写真の高画質版が発見され、3rdタイプは1963年11月以前から使われていた事が確定しました。

(画像提供: Francois Millard氏)

さらに別の方から提供された史料が驚きです。1951年に設立された民間で最も権威ある軍事徽章研究者グループThe Military Heraldry Societyが発行している会報の1963年4月版で、すでに3rdタイプが紹介されていたのです!

▲The Military Heraldry Society 1963年4月

(画像提供: Richard Woods氏)

という事は、3rdタイプの採用は遅くとも1963年4月より前という事になります。さらに、インターネットの無い時代に民間のマニアが採用から即座にパッチの詳細を把握できたとは考え辛い事から、Millard氏は3rdタイプの実際の採用時期は1962年中だった可能性も大いにあると述べています。

まさか、こんなに時代が遡るとは驚きです。だって3rdタイプの使用時期は一般には1966年以降と言われており、僕自身も確実に使用例が確認できるのは1964年以降という認識だったのですから。

つまり、改めてまとめると、ベトナム陸軍空挺部隊の部隊章は以下の変遷を辿りました。

しかし、今も多くの元空挺部隊ベテランが存命であり、マニア・研究者の中でも人気の高い部隊なのに、なぜその部隊章の採用時期がここまであやふやだったのかと言いますと、まず当時軍が作成した徽章に関する命令書の多くは敗戦による混乱で失われており、一次史料による検証はまず困難となっています。

次に今もご健在のベテランの多くは1960年代末以降に入隊した比較的若い世代であり、1960年代初頭に現役だった世代はもうほとんど他界しているため、当人たちによる証言が得られない点が挙げられます。(仮に生きていても、そんな事覚えている人はなかなかいないでしょうし)

さらに、写真史料による採用時期特定を困難にしているのが、当時の空挺部隊における部隊章の位置づけです。上で「確実に使用例が確認できるのは1964年以降」と述べたように、実は空挺部隊が前線で部隊章を身に着けるようになったのは1964年末以降であり、逆に言うと1951年のベトナム陸軍空挺部隊創立から1964年までの13年間、作戦時に部隊章を縫い付けている例は全く見られません。

その時代、空挺部隊が部隊章を身に着けるのは、儀仗、パレード、チノ勤務服などのフォーマルな軍装の場合に限られており、それらの写真が撮影される機会はそう多くは無いため、今まで多くのマニアが部隊章のデザインは1962~63年に変更されていた事に気付かなかったという訳です。現に、上のジエム総統の閲兵の写真も、部隊章を付けているのは儀仗隊であり、同時期の前線の写真を見ても、部隊章を身に着けている兵士は見られません。

▲ジエム政権に対するクーデター成功直後の空挺旅団兵士 [サイゴン, 1963年11月]

おまけ

次の目標はこれ

2018年05月10日

お披露目

まだ十分とは言えないですが、以前から集めていた50年代前半のフランス連合軍空挺装備がだいぶ形になってきました。

ジャケット:セスラー製 米陸軍カモフラージュHBTジャケット

パンツ:リアルマッコイズ製 英軍ウィンドプルーフ迷彩仕様のP44風なパンツ

ヘルメット:自衛隊?っぽいボロボロの放出品を米軍40年代後半製M1ヘルメットっぽくレストア

ブーツ:メーカー不明品にゴムを貼って仏軍ブッシュシューズ風に改造

銃:デニックス製M1A1カービン

サスペンダー:実物TAP50(53?)サスペンダー

ベルト:ポルトガル軍ベルト改造TAP50風ベルト

ポーチ類・銃剣:米軍実物

第一次インドシナ戦争期に使われていた空挺部隊(TAP)用ピストルベルトとしては『TAP50』と、その改良型である『TAP50/53』の二種類が知られています。そのうち50/53ベルトは日本でも実物が安く売られいて入手も容易ですが、このベルトが前線で使われ始めたのは終戦間際の1954年からなので、第一次インドシナ戦争に限って言えば、使用された期間はかなり短いです。一方、初期型のTAP50ベルトは1951年の配備開始以来、空挺部隊のみならずフランス連合軍のほとんどの地上部隊で広く使われていた当時のフランス個人装備を代表するベルトなのですが、残念ながら現在は入手困難かつ非常に高価なアイテムとなっています。また僕の知る限りレプリカも存在しません。

このようにTAP50ベルトはフランス連合装備の必需品であるのと同時に最大のネックでもあり、その再現は半ば諦めていました。しかし今回そのTAP50をどうにか再現すべく、フランス軍趣味の先輩に、バックルの形状がよく似たポルトガル軍のピストルベルトをベースにTAP50風に改造して頂く事が出来ました。こうして出来上がった素晴らしい出来の代用品お陰で、ようやく装備が一式形になりました。本当にありがとうございます。

おまけ:ベトナム国軍ドッグタグ

1952年(おそらく入隊年)と打刻されたベトナム国軍のベトナム人兵士の認識票です。

板自体はフランス植民地軍のものと同一ですが、ベトナム国軍らしく内容はベトナム語で記載されており、MAUは血液型(Máu)、SQは軍籍番号(Số Quân)を意味しています。金属板は少し湾曲しており、両面に同じ内容(板を割った状態でそれぞれの両面に全ての情報が載るよう上下入れ替えて)打刻されています。

凸面。文字数の制限から氏名Ngo Ba NinhのBaはB一文字に省略されています。

凹面。割板の下側は戦死した場合に遺体から回収される物なので、輸血用の血液型情報は不要なため記載されていません。

2018年05月08日

ディエンビエンフー陥落から64年

5月7日は第一次インドシナ戦争(1946-1954)の雌雄を決した『ディエンビエンフーの戦い』が終結した日という事で、今回は日本ではほとんど正しく理解されていない第一次インドシナ戦争の構造と、ディエンビエンフーの戦いに散ったベトナム軍空挺部隊についてご紹介します。

ベトナム第5空挺大隊

ベトナム陸軍第5空挺大隊(仏略:5e BPVN / 越略:TÐ5 ND)は1953年9月1日、ハノイのブイ学校(チュー・バン・アン中学)にて発足した。人員はフランス植民地軍第3空挺植民地大隊(3e BPC)および第23空挺インドシナ人中隊(23e CIP)から異動した総勢1,080名の将兵からなり、23e CIPは5e BPVNの第4中隊へと改編された。これに伴い植民地軍3e BPCは1953年8月31日に解散*したが、同部隊を指揮していたフランス人指揮官は5e BPVNに異動し、引き続き部隊の指揮を執った。

[5e BPVNの歴代フランス人大隊長]

1953年9月1日 - 1953年12月15日: ジャック・ブーヴリー大尉

1953年12月20日- 1954年5月: アンドレー・ブテラ少佐

1954年6月 - 1954年7月: トリー大尉

1954年7月: ルッソー大尉

実戦で稼働するまでに装備の確保と兵士の訓練に時間を要した他のベトナム軍空挺大隊とは異なり、5e BPVNの人員は当初大半がフランス人であったことから、同大隊はすぐに戦闘に参加する事が出来た。

1953年9月23日、フランス連合軍はケサット運河沿いの紅河デルタ地域のベトミン軍掃討を目的とする『ブォーシェ』作戦を開始した。作戦には計18個大隊が投入され、5e BPVNもその一つとして全兵力で参加した。この作戦で5e BPVNは死者21名、負傷者57名の損害を出したため、その後同部隊にはベトナム人兵士が補充され、ハノイ市内のバックマイ空港での戦闘に参加するためハノイへと引き返した。

その後5e BPVNは他の二つのフランス軍空挺大隊と共に1953年9月27日から29日まで、ソン・ジン・ハオ地区、省道192号および17号線、アンヴェ村における『ブォーシェII』作戦に投入され、さらに1953年9月29日から11月4日まで『ブォーシェIII』、『ブォーシェIV』作戦に引き続き参加した。その間、隊の人員は随時訓練を終えたベトナム人兵士に置き換えられ、5e BPVNは本格的なベトナム国軍部隊へと発展していった。

ディエンビエンフー

1953年11月23日、フランス連合軍はラオス国境に近いベトナム北西部の丘陵地帯ディエンビエンフーを制圧・要塞化するため、第二次世界大戦以降最大規模の空挺降下作戦『キャストール』作戦を開始した。ディエンビエンフーには4,560名を超える空挺部隊が降下し、ブテラ少佐率いる5e BPVNものその一員としてディエンビエンフーに降り立った。

フランス連合軍部隊はディエンビエンフー制圧に成功し、同地はその後数ヶ月で約13,000名の守備隊が防衛するフランス連合軍最強の要塞の一つへと変貌した。キャストール作戦が成功裏に終了した事で、5e BPVNは1954年1月25日、バックマイ空港防衛のため再びハノイに引き返した。

[参考文献]

Võ Trung Tín, Nguyễn Hữu Viên, 『Binh Chủng Nhảy Dù 20 năm Chiến Sự』, Tac Gia Xuat Ban (2000)

第一次インドシナ戦争の背景と構造

16世紀以降、他のヨーロッパ諸国と同様に海外領土の獲得に邁進したフランスは、世界各地で侵略と戦争を繰り返しながら支配地域を拡大し、19世紀にはイギリスの『大英帝国』と双璧を成す、『フランス植民地帝国』と呼ばれる勢力圏を構築するに至ります。その最終段階でフランスは1860年代から東南アジアに進出し、ベトナム(大南国)、ラオス(ヴィエンチャン王国・ルアンパバーン王国・チャンパーサック王国)、カンボジア(カンボジア王国)を相次いで征服して1893年にフランス領インドシとして統合します。

しかしその50年後、第2次世界大戦によってフランス本土が荒廃した事で、終戦後フランス政府は本土の復興を最優先せざるを得ず、それまでのように植民地に膨大な資金と人員を投入して完全なコントロール下に置くような政策は実行不可能になっていました。そこでフランス政府は、1945年にベトナムで発生した八月革命ような独立運動の発生を抑制し、支配体制を維持し続けるために、世界各地のフランス植民地に対して一定の地位と独立性を認め、それと引き換えにフランスの勢力内に留まらせる新たな枠組みを1946年から開始します。それがフランス共和国およびその植民地・保護領で構成された共同体『フランス連合(Union française)』です。

時を同じく、第二次大戦終結後再びインドシナを占領したフランスの打倒を目指すベトミンは、フランス植民地政府およびフランス軍への攻撃を激化させており、後に第一インドシナ戦争と呼ばれる武力闘争を拡大していました。そこでフランスは1948年に、仏領化以前から続く阮朝大南国の第13代皇帝バオダイ(Bảo Đại)を国家元首とする新たなベトナム人国家『ベトナム国(Quốc gia Việt Nam)』を擁立し、フランス連合の枠内で独立国としての地位を認める事で反仏闘争の鎮静化を図ります。同様に、ベトナムと共にインドシナ連邦を構成していたラオスとカンボジアも、それぞれラオス王国・クメール王国として独立し、フランス連合の構成国となります。

しかしこの『独立』はフランスの勢力下である事を前提に、ある程度の自治を認める保護国としての地位を与えたに過ぎず、ベトミンはベトナム国政府をフランスの傀儡政権と見做し、ソビエト連邦および中国共産党からの軍事支援を受けながらフランス連合軍の駆逐、およびベトナム国政府の転覆を目指して共産主義政権を樹立するためのテロ・戦争を強行していきます。

一方、ベトナム国やラオス、カンボジアの諸政府は、経済的にも軍事的にも国家としての発展が大きく遅れている現状では、当面はフランスの勢力下に甘んじるとしても段階的な独立の道を模索する他ありませんでした。また国民の間でも、最終的には独立が悲願であるものの、一方でベトミンによる同族へのテロを目の当たりにした事でホーチミンの共産主義政権は絶対に阻止しなくてはならないという考えは次第に広がり、フランス連合の方針に同意する国民の後押しもあってベトナム国はフランス連合の一員としてベトミン掃討に大きな役割を担っていきます。

フランス軍の7割がインドシナ人兵士

このように第一次インドシナ戦争とはフランス連合諸国とベトミンとの戦争であるため、この戦争における『フランス軍』という言葉は、必ずしもフランス共和国の国軍たるフランス軍(Forces armées françaises)だけを指すものではありません。第一次インドシナ戦争における『フランス軍』とはフランス連合軍、つまりインドシナ平定を目的に組織された『極東フランス遠征軍団(CEFEO)』を意味しますが、このCEFEOはフランス軍(陸海空軍・植民地軍)に加えて、ベトナム国軍・ラオス国軍・カンボジア国軍というインドシナのフランス連合諸国軍で構成されていました。

さらにフランス軍内の植民地軍にもインドシナ各地出身の兵士が多数所属していたため、CEFEO(いわゆる『フランス軍』)の約半数がベトナム国軍であり、さらに人種的には約7割がインドシナ人(ベトナム人・ラオス人・カンボジア人・少数民族)でした。

[CEFEOの人種・国籍別兵力の推移]

| 1951 | 1952 | 1953 | |

| フランス人(白人) | 51,175 | 50,737 | 59,526 |

| 北アフリカ人(地中海人種) | 11,000 | 22,892 | 36,628 |

| アフリカ人(黒人) | 2,000 | 13,281 | 19,342 |

| 外人部隊(多人種だが主に白人) | 11,131 | 16,664 | 16,586 |

| インドシナ人(アジア人) | 35,000 | 86,000 | 60,000 |

| フランス軍 合計 | 110,306 | 190,592 | 194,263 |

| ベトナム国軍 | 70,000 | 135,000 | 200,000 |

| ラオス国軍 | 4,000 | 10,000 | 15,000 |

| カンボジア国軍 | 5,500 | 11,000 | 11,000 |

| インドシナ諸国軍 合計 | 79,500 | 156,000 | 226,000 |

| 極東フランス遠征軍団 合計 | 189,806 | 346,592 | 420,263 |

[CEFEOの人種構成]

ベトナム陸軍第5空挺大隊(仏略:5e BPVN / 越略:TÐ5 ND)は1953年9月1日、ハノイのブイ学校(チュー・バン・アン中学)にて発足した。人員はフランス植民地軍第3空挺植民地大隊(3e BPC)および第23空挺インドシナ人中隊(23e CIP)から異動した総勢1,080名の将兵からなり、23e CIPは5e BPVNの第4中隊へと改編された。これに伴い植民地軍3e BPCは1953年8月31日に解散*したが、同部隊を指揮していたフランス人指揮官は5e BPVNに異動し、引き続き部隊の指揮を執った。

(※3e BPCは1955年にフランス本土で再編成され、現在はフランス陸軍海兵隊第3海兵空挺歩兵連隊(3e RPIMa)へと改称されている。)

[5e BPVNの歴代フランス人大隊長]

1953年9月1日 - 1953年12月15日: ジャック・ブーヴリー大尉

1953年12月20日- 1954年5月: アンドレー・ブテラ少佐

1954年6月 - 1954年7月: トリー大尉

1954年7月: ルッソー大尉

実戦で稼働するまでに装備の確保と兵士の訓練に時間を要した他のベトナム軍空挺大隊とは異なり、5e BPVNの人員は当初大半がフランス人であったことから、同大隊はすぐに戦闘に参加する事が出来た。

1953年9月23日、フランス連合軍はケサット運河沿いの紅河デルタ地域のベトミン軍掃討を目的とする『ブォーシェ』作戦を開始した。作戦には計18個大隊が投入され、5e BPVNもその一つとして全兵力で参加した。この作戦で5e BPVNは死者21名、負傷者57名の損害を出したため、その後同部隊にはベトナム人兵士が補充され、ハノイ市内のバックマイ空港での戦闘に参加するためハノイへと引き返した。

その後5e BPVNは他の二つのフランス軍空挺大隊と共に1953年9月27日から29日まで、ソン・ジン・ハオ地区、省道192号および17号線、アンヴェ村における『ブォーシェII』作戦に投入され、さらに1953年9月29日から11月4日まで『ブォーシェIII』、『ブォーシェIV』作戦に引き続き参加した。その間、隊の人員は随時訓練を終えたベトナム人兵士に置き換えられ、5e BPVNは本格的なベトナム国軍部隊へと発展していった。

この後5e BPVNはディエンビエンフーへの出撃に備え、11月12に日までにハノイに帰還した。

ディエンビエンフー

1953年11月23日、フランス連合軍はラオス国境に近いベトナム北西部の丘陵地帯ディエンビエンフーを制圧・要塞化するため、第二次世界大戦以降最大規模の空挺降下作戦『キャストール』作戦を開始した。ディエンビエンフーには4,560名を超える空挺部隊が降下し、ブテラ少佐率いる5e BPVNものその一員としてディエンビエンフーに降り立った。

キャストール作戦の成功を伝えるフランスのニュース映像

L'OPERATION CASTOR A DIEN BIEN PHU - Institut national de l'audiovisuel

ディエンビエンフーに降下した5e BPVNのベトナム人兵士

ECPAD - Opération «Castor» à Diên Biên Phu, 20 – 24 novembre 1953.

しかしその1か月後、ディエンビエンフーに対するベトミン軍の大攻勢『ディエンビエンフーの戦い』が開始されると、5e BPVNは増援として1954年3月13日に再びディエンビエンフーに空挺降下した。以後2か月弱に渡る壮絶な戦闘の末、1954年5月7日にディエンビエンフーは陥落した。5e BPVNはその兵力のほとんどをディエンビエンフーに投入していたため、同地の陥落・降伏と同時に5e BPVNは解散した。

ソ連の宣伝カメラマン ローマン・カルメンが撮影した実際のディエンビエンフーの戦いにおけるベトミン軍

この戦いで5e BPVNには多数の死傷者が発生し、生き残った者も全員、他のフランス連合軍部隊と共にベトミン軍に捕虜として捕えられた。5e BPVNを含むベトナム国軍兵士は、独立を阻んだ売国奴と見做され、ほとんどの将兵がホー・チ・ミン政権下の捕虜収容所で、過酷な環境と虐待によって死亡した。

[参考文献]

Võ Trung Tín, Nguyễn Hữu Viên, 『Binh Chủng Nhảy Dù 20 năm Chiến Sự』, Tac Gia Xuat Ban (2000)

Martin Windrow, 『The French Indochina War 1946-1954』, Osprey Publishing (1998)

Michael Martin, 『Angels In Red Hats: Paratroopers of the Second Indochina War』, Harmony House Pub Louisville (1995)

Michael Martin, 『Angels In Red Hats: Paratroopers of the Second Indochina War』, Harmony House Pub Louisville (1995)

2018年05月03日

おフランスのおべべ

前回の続き

仏軍供与の戦闘服を一気に作りました。

カットがいろいろあって困っていたフロッグスキンは結局、米海兵隊のP44で描きました。同じくウィンドプルーフも仏軍によるジャケット改造型とかありますが、今回は一番数が多いであろうオリジナルの英軍プルオーバー式スモックにしておきました。

これで1948年から1975年までのベトナム陸軍空挺部隊の主だった戦闘服は一通り書き終えました。次は小火器と個人装備。

おまけ:国産リザード迷彩パンツ?

リザード迷彩の戦闘服はいつ頃まで現場で使われていたんだろう?と60年代の写真を調べていたところ、今まで把握していなかった謎のパンツの存在が浮かび上がってきました。

この人の着てる服、上着は普通のTAP47/52っぽいですが、パンツに付いているべきカーゴポケットがありません。という事はTAP47でもTTA47でもないという事になります。なんじゃこりゃ?生地は上着と同じフランス製に見えます。

(写真: Southeast Asia US Army Security Agency Veterans Association, 1963-1964年頃, サイゴン)

こちらのパンツにいたっては、カーゴポケットが無いどころか、あきらかに米軍およびベトナム国産作戦服と同じ「貼り付け式ポケット」を備えている事がわかります。こんなパンツがあったんだ~!こちらも生地は上着と同じに見えるので、フランス製の生地から縫製したと考えられます。

(写真: 1963年11月, サイゴン)

しかしこれらのパンツ、個人がテーラーで作らせたにしてはデザインが地味過ぎると思います。フランスが置いていったTAP47は1960年代には在庫が枯渇しており、将兵の間でプレミア価格で取引される人気の服のはずなのに、そのオリジナルの生地を使ってわざわざ地味な国産型を作る意味が分からない。となると、このパンツは個人オーダーではなく、国産型の裁断が採用された1960年以降に工場で正規に生産された物である可能性もあります。リザード迷彩を含むフランスから供与された被服は全てフランスで縫製された後、インドシナに輸送されたという認識だったのですが、縫製前の生地も送られていたのでしょうか・・・?

2018年03月31日

部隊識別色

この趣味をやっていると、度々、「南ベトナム軍が付けてる色付きネームテープやネッカチーフはどういう意味?」という質問を頂きます。マニアの間では、それらは一般に『大隊または中隊の識別色』と言われており、パレード用などいくつかの例外はあるものの、前線で使われているものに関しては僕も部隊識別色と考えていいと思っています。

では、具体的にどの色がどの部隊を示していたかと言いますと・・・ほとんど分かっていません。師団や連隊までならそれなりに研究が進んでいますが、大隊・中隊といった末端の単位までは、さすがに資料が出てきません。なおかつ、その識別色に関しては、もしかしすると全軍で統一された規定によるものではなく、それぞれの部隊が独自に決めたものである可能性もあります。その場合、色と部隊の関係を知るには、中隊単位まで所属がはっきりしている当時の写真を探して確認していく、もしくはその部隊に所属していた人に聞き取りするという手段で、全国に数千個存在した大隊・中隊を一つ一つ調べていく以外に術はありません。しかし、それはいくらなんでも不可能です。なので、特に人数の多い陸軍歩兵部隊や地方軍の識別色の全容解明は、今後も期待できないかも知れません。

ベトナム海兵隊のネームテープ

しかしその一方で、数は少いですが、資料によって把握できている部隊もあります。まずはベトナム海兵隊。海兵隊では1960年代中盤以降、作戦服に付けるネームテープに大隊識別色が採用されましたが、陸軍や地方軍と比べるとはるかに規模が小さかったため、その識別色についてはほぼ解明されています。以下は大隊とネームテープの対応関係をまとめた図になります。

※2019年10月19日

新たなソースに基づいた改訂版を投稿しました。こちらをご覧ください。

【識別色ネームテープの例】

(左)第2海兵大隊、(右)第1海兵砲兵大隊

空挺師団の大隊章

また陸軍空挺師団では1960年代中盤以降、軍服の左肩エポレットに付ける大隊章の背景・台布が中隊ごとに色分けされていた事が知られています。空挺師団の各大隊は、中隊番号「0」の大隊本部中隊、「1」~「4」の歩兵中隊の計5個中隊で構成されており、大隊番号の末尾に中隊番号を加えたものが中隊名になります。そしてその0~4の各中隊に5色の識別色が割り振られており、0が緑、1が紫、2が青、3が黄(橙)、4が赤というパターンでほぼ統一されていました。例えば第11空挺大隊の本部中隊は「第110中隊」で、背景は「緑」になります。

ただし理由は不明ですが、上の赤枠で囲っている大隊章だけはこの規則から外れています。まず、第3空挺大隊および第5空挺大隊では中隊ごとの色分けはされておらず、背景は全ての中隊(第30~34中隊および第50~54中隊)で青のみとなります。

また更に不可解なのが第7空挺大隊の第71中隊でして、同大隊の他の中隊はすべて規則通りの配色になっているのにも関わらず、第71中隊だけは規則に倣った「紫」ではなく、例外的に「水色」で制定されています。

▲こちらの写真は戦時中、サイゴン市内の徽章屋が自社の空挺関連の徽章一覧を撮影したものですが、やはり第71中隊だけは水色であり、色の個体差等ではない事が分かります。(1964年制定の空挺部隊章があり、かつ1965年に編成される第9空挺大隊が入っていないので、撮影時期は64~65年頃だと思われます。)

同じ日に撮影されたと思われる別ショットの写真が見つかり、その中に1971年末に制定された徽章があったため、撮影時期はそれ以降である事が判明しました。[※2018年5月18日訂正]

▲左肩エポレットに取り付けられた中隊色付き大隊章。他部隊でもこの位置に識別色のスリーブを通す事はありますが、大隊章を取り付けるのは1960年代後半以降の空挺師団のみです。なお、この徽章の購入は任意だったようで、全体的には使用率は低かったようです。

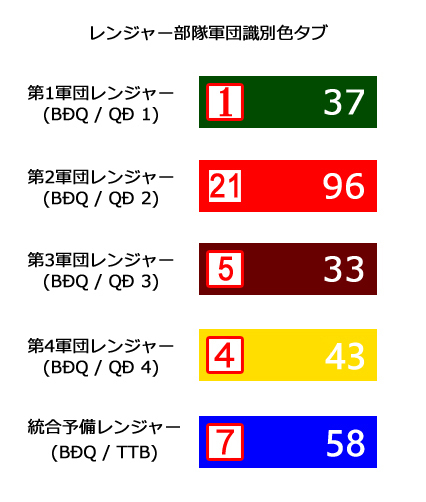

レンジャー部隊の軍団タブ

[※2018年5月18日訂正]

陸軍レンジャー部隊では、レンジャー部隊章の上にレンジャー群・大隊を示すタブが1970年頃1971年末に採用されます。ベトナム共和国軍は第1~第4軍団という計4つの軍団および総参謀部直属の統合予備部隊で構成されており、レンジャー部隊はそれぞれの軍団本部直属の機動歩兵部隊であった事から、新たに制定された群・大隊タブでは、その色で所属している軍団(および統合予備部隊)を示していました。

しかし、この軍団ごとの色分けは制定から2年足らずの1972年ごろに廃止され、それ以降タブの色は軍団に関係なく全て「青」で統一される事となります。

※複数の研究者による検証・ベテランの証言などから、全ての軍団が青で統一されたとするRepublic of Vietnam Historical Societyの見解はどうやら誤りであったようです。

[2018年6月4日追記]

軍団タブについては新たに記事にしましたのでこちらをご覧ください。

▲レンジャー群・大隊タブと同じ場所に、同じような色付きのタブが付いている例が見られますが、これらは部隊を示す数字が入っておらず、色も軍団を示すものではありません。恐らくは各部隊が独自に作った、役職などを示すタブと思われます。群・大隊タブと非常に紛らわしいので要注意。

[2018年6月4日追記]

軍団タブ以前に使用されていた色付き大隊タブ・ネームテープについて新たに記事にしました。

僕が今現在把握している情報は以上になります。こういう地味な徽章に関してはまだまだ分からない事だらけなので、今後も地道に情報収集していこうと思います。

おまけ

突然ですが、色の話をしたのでラルクのVivid Colors。昨日車を運転しながら歌ってたら、またカラオケ行きたいモードに入ってきたので。

う~ん、最高。久しぶりに一人カラオケ行っちゃお~。うふふ。

2018年02月25日

軍装例:マウタン1968(テト攻勢)

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

軍装ガイドの完成ははまだまだ先になりそうですが、来週から家を空ける為しばらく作業できないので、現在描き終わっているイラストだけ先に公開しちゃいます。解説はまたおいおい書きます。

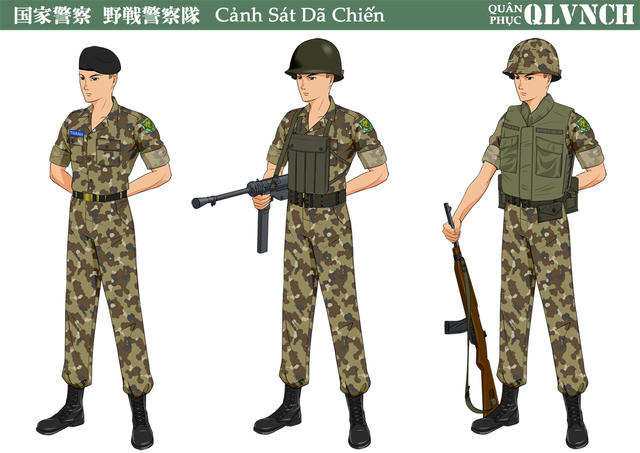

イラストは1968年当時に見られるベトナム共和国軍歩兵の軍装例です。実際にはこの他にも無数に組み合わせがありますが、イラストは私が1968年当時の例として最も典型的、あるいは特徴的だと思うものをまとめました。

当時支給されていた被服・個人装備・銃器は絶えず新たな調達品へと切り替わっていったため、その軍装は1年足らずで様変わりしています。なのでイラストはあくまで1968年前半のみの例であり、15年間続いたベトナム戦争のほんの一部分でしかない事にご注意ください。

【Mậu Thân1968】

今から50年前の1968年2月、ベトナムで最も神聖な祝日である元旦節(テト)を狙ったベトナム共産軍(ベトコン)による同時多発テロ<マウタン1968>、通称『テト攻勢』によって、南ベトナム全土が戦火に包まれ、以後半年間でベトナム戦争始まって以来最大の犠牲者を出す大惨事となりました。激しい戦闘の末、ベトナム政府軍およびアメリカ・自由世界軍(FWMF)は国内の共産ゲリラ組織(解放民族戦線)をほぼ壊滅状態にまで追い詰める事に成功しましたが、ベトナム戦争の様相はその後、アメリカ軍の撤退と北ベトナム軍による南侵の激化によって南北ベトナム正規軍同士による総力戦へと突入していきます。

Posted by 森泉大河 at

00:45

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│イラスト│BB/歩兵│被服・装備│TQLC/海兵隊│ND/空挺│CSQG/国家警察│ĐPQ-NQ/地方軍・義軍│BĐQ/レンジャー

2017年09月26日

撮影会②空挺旅団 1963年サイゴン

撮影会後半は、これまた念願の空挺旅団。翌年よりベトナムの新たな国慶節として記念された、1963年11月1日の出来事のワンシーンを再現。

革命軍のご飯タイム

赤帽の天使たち

ベトナム戦争だけで13回、第一次インドシナ戦争期を含めると50回以上の空挺降下作戦を行った20世紀を代表する空挺部隊の一つであるベトナム陸軍空挺科部隊ですが、その部隊章は1954年の空挺群創設から1975年の敗戦までに二度の変更がありました。

まず空挺科としての部隊章が最初に制定されたのは、それまでフランス軍の指揮下にあったベトナム国軍空挺大隊で構成されたフランス連合軍部隊『GAP3』が、フランスの撤退に伴い正式にベトナム国軍の指揮系統に統合され、『空挺群(Liên Đoàn Nhẩy Dù)』として再編された1954年5月1日でした。この時制定された空挺群の部隊章は、『赤地にペガサス』というデザインです。

その後、空挺群は規模拡大と陸軍の大規模再編に伴い、1959年10月26日に『空挺旅団(Lữ Đoàn Nhẩy Dù)』へと昇格します。この際、一度目の部隊章の変更が行われ、『白いパラーシュートに青緑色の鷲』がデザインされたものが空挺旅団の部隊章として採用されました。

※2枚目の写真はモノクロ写真に後から着色されたものなのでパッチの配色は正しくない

このように、一度目の変更は空挺科部隊が群(Liên Đoàn)から旅団(Lữ Đoàn)へと昇格した際に行われたのでタイミングとしては分かり易いのですが、次の二度目の変更は少し不可解なのです。

旅団昇格から6年後の1965年12月31日、空挺旅団はついに『空挺師団(Sư Đoàn Nhẩy Dù)』へと昇格します。この空挺師団では『青いパラシュートに白頭鷲』という新しいデザインの部隊章が1975年の終戦まで使われていきました。空挺科ベテラン公式サイトでも、この三代目の部隊章は空挺師団のものとして紹介されています。

しかし当時の写真をよく見てみると、実際には新デザインの部隊章は師団に昇格する1年以上前から空挺旅団の部隊章として使われている事が分かります。まだ正確な時期は把握していませんが、遅くとも1964年11月までには、新しいデザインに変更されていたのです。また同時に、空挺科の兵科章『天使の翼章』(※後述)をデザインした胸章も採用され、以後左袖の部隊章と左胸の胸章はセットで服に縫い付けられるようになります。

この1964年中に行われた二度目の変更については、一度目の時のように部隊の編成が大幅に変わったという事もなく、どのような理由で部隊章の変更と胸章の採用が行われたかについては、未だ把握できていません。

▲写真二枚: 1964年11月30日サイゴンで発生した反政府デモを鎮圧する空挺旅団兵士

新デザインの部隊章と胸章が確認できます。

※2018年7月12日追記

部隊章の採用時期について新たな知見が寄せられました。

新記事参照 『ベトナム陸軍空挺部隊の部隊章』

【天使の翼について】

剣を握る大天使ミカエルをモチーフにした天使の翼は、元々1946年にフランス軍空挺部隊のベレー章として採用されたデザインで、フランス植民地軍から発展したベトナム陸軍空挺部隊も1955年までフランス軍と同じベレー帽およびベレー章を使用していました。またベトナムがフランス連合から脱退した後も、ベトナム陸軍空挺科はフランス連合時代の伝統と栄光を受け継いで天使の翼のデザインを空挺科の兵科章『天使の翼章(Huy hiệu Cánh Thiên Thần)』として採用します。

なお、天使の翼章は、英語では"Parachutist Jump Status Indicator (降下資格章)"と呼ばれますが、実際には落下傘降下資格を示す徽章は軍服の右胸ポケット上に佩用する他の金属または布製バッジ(Bằng nhảy dù)であり、また天使の翼は(兵科章なので当然)空挺科以外の部隊では一切使用されないため、Jump Statusという英語名は不適切だと思います。

2017年08月11日

制服計画の進捗

ベトナム共和国軍トゥドゥック歩兵学校 予備士官候補生 夏季準礼服

(1960年代後半~1975年)

トゥドゥック歩兵学校については過去記事参照

ほぼ完成。

肩章のみ実物で、チノ制服はセスラーの米軍レプリカで代用。

トゥドゥック制帽と英勇章飾緒(Dây Biểu Chương Anh Dũng Bội tinh)は米国製レプリカ。

トゥドゥック歩兵学校部隊章は、実物持ってるけど付けるのがもったいないので、自作プリントパッチを使用。

唯一の問題は、ちびちびと徽章などを集めている間に、僕のお腹にお肉がついてしまい、最初に買ったチノパンが履けなくなった事。買い直すの悔しいし、どうせ着る機会もそう無いから、引き続きダイエットに励みたいと思います。

こちらの進捗はまだ7割くらい。

ベレーおよびベレー章、キメラのバッジはレプリカ。

肩章、降下資格章、飾緒は当時とほぼ同じデザインなので現用実物で代用。

剣を持つキメラがデザインされた第1および第2空挺コマンド植民地準旅団の徽章は1950年に向きが変更されており、

僕が持ってるレプリカは1950年以前のタイプ。当時既に編成されていた空挺インドシナ人中隊(CIP)というと、

1951年に編成されたベトナム国軍初の空挺部隊『第1(ベトナム)空挺大隊』の基となった、第1空挺インドシナ人中隊(1er CIP)。

したがって正式な所属部隊を書くと、『フランス植民地軍 / 極東フランス遠征軍団 第2空挺コマンド植民地準旅団 第1空挺コマンド植民地大隊 第1空挺インドシナ人中隊』という長ったらしい肩書になります。

なので、胸に付ける大隊バッジは1er CIPの親部隊の『第1空挺コマンド植民地大隊(1er BCCP)』となるので、それのレプリカを探し中。左袖に付ける植民地軍バッジは、肩章と同じく現在のフランス海兵隊とほぼ同じデザインなので、それで代用しようと思っています。

※第2次大戦後から1950年代にかけてインドシナやマダカスカル、アルジェリアなどで相次いだ独立戦争によってフランス政府も帝国主義を放棄せざるを得なくなったため、1958年にフランス連合は解体され、フランス海軍省所属の植民地派遣部隊である『植民地軍(Troupes coloniales)』は、新たに海外即応派遣部隊と定義され、名称も『海兵隊(Troupes de marine)』へと改名されます。その後、海兵隊は1967年に海軍省の所管から離れ、正式にフランス陸軍に編入されました。

しかし海兵隊は現在も、陸軍内でも独立した地位を有する組織であり、肩章や袖章などのデザインは1940年代から変わっていません。その為、現在の海兵隊の徽章類が、第一次インドシナ戦争期の植民地軍制服用に使えちゃう訳です。

ただしデザインは変わっていないものの、実際には素材がモール刺繍からただの金糸刺繍に変わっているので、よく見ると別物なんですが・・・、当時物を集めるのはかなり大変だしレプリカも存在しないので、今は現用のもので妥協するしかない感じです。

なお、この服も、ウエストを絞らないとパンツが履けません。買った当時は履けたんですが…。

でもまぁ、水泳を始めてから5kgは減量したし、筋肉が復活した事で代謝も良くなっただろうから、このまま続ければきっと大丈夫なはず。はず。一応、スポーツ系の大学で水泳サークルに入ってる19歳の子と二人で、同じメニューの練習をしているので、オッサンのダイエットとしてはけっこうハードな練習をしてるつもり。最低でも一日2000m、週2回は泳いでるし。本気で競争すれば、25mまでなら現役にも負けないスピードで泳げています。25m過ぎると一気にバテて、どんどん引き離されるけど。

あと、ここ1ヶ月間体重が減らないのは、脂肪がより重い筋肉に変わったせいだと自分に言い聞かせてます。

Posted by 森泉大河 at

11:58

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│コレクション│SVSQ/士官候補生│被服・装備│ND/空挺│植民地軍

2017年03月27日

ブラッドケーキ/ブラッシュ迷彩

先日ベトナム海兵隊のタイガーストライプ迷彩について書きましたが、タイガーストライプと同じく1960年代初頭から使用され始め、ベトナム共和国軍を代表する迷彩服としてタイガーストライプと双璧を成していたのが『ブラッドケーキ』または『ブラッシュ』と呼ばれる迷彩服でした。(これらの呼び名はマニア間での通称であり、当時のベトナム軍における呼び名ではありません。) 今回はこのブラッドケーキ迷彩服について、当時の写真を交えながらご紹介します。

関連記事: ベトナム軍の迷彩

ブラッドケーキ迷彩の起源

愛好家・コレクターの間では、ベトナム軍ブラッドケーキ迷彩の源流は第2次大戦中に開発されたイギリス陸軍の迷彩ウィンドプルーフスモックにあると考えられています。

Smock, Windproof, Camouflaged: British Army© IWM (UNI 4081)

このウィンドプルーフスモックは第2次大戦中、イギリス軍の指導の下組織された自由フランス軍SASにデニソンスモック等の英軍装備と共に供与されており、さらに大戦後は米英軍の支援の下再建中のフランス陸軍(本土軍・植民地軍・外人部隊)の空挺部隊に大々的に供与され、スモックだけでなく同じ生地で作られたジャケットやパンツも生産されました。

時を同じく、1946年に第1次インドシナ戦争が勃発すると、このウィンドプルーフ系迷彩服はインドシナ派遣部隊(CEFEO)の各空挺部隊にも支給されます。さらに1948年からは植民地軍のインドシナ人空挺中隊(CIP)に、1951年からはフランス連合の枠内で独立したベトナム、ラオス、カンボジア各国の空挺部隊でも使用されるようになります。

国産化

こうしてウィンドプルーフ系迷彩服はベトナム共和国軍へと受け継がれていった訳ですが、ジュネーブ協定後の1950年代後半になるとウィンドプルーフ迷彩の使用例は急激に減少します。なぜならフランス連合軍はベトナムから撤退する際、これから部隊に支給するはずだった新品の空挺部隊用リザード系迷彩服(TAP47系、TTA47系)を大量に南ベトナムに置いて帰ったため、ベトナム軍空挺部隊の使用する迷彩服はそれら新品のリザード系だけで十分となり、古いウィンドプルーフ系を着る必要がなくなってしまったからです。

しかし、当然ながらフランス軍が残していったリザード系迷彩服の数にも限りがあり、訓練や戦闘で消耗されればいずれ迷彩服が不足する事は明白でした。その為ベトナム軍は空挺部隊向け新型国産迷彩服の開発を進めていきます。こうして生まれたのが、ウィンドプルーフ迷彩を基に開発されたブラッドケーキ迷彩服でした。

このブラッドケーキ迷彩服の裁断は、海兵隊タイガーストライプや、その発展型であるベトナム軍共通の作戦服とは異なる独特のものでした。この服は空挺部隊向けの作戦服である為、空挺降下時に着用する事を念頭に設計されています。海兵隊式と違い、降下時に風圧で空気が服の中に入ってバタついたり、装備・ベルト類が引っかからないよう、前合わせやポケットのフラップが隠しボタンになっているのが大きな特徴でした。また、迷彩パターンだけでなく、ウィンドプルーフスモック本来の防風性も受け継ぎ、風を通しにくい生地が使われていました。なお、パンツは概ね海兵/一般と同じく米軍ユーティリティ式の貼り付けポケットで、カーゴポケット有り・無しが存在していました。

しかし残念ながら、僕はまだブラッドケーキ迷彩服がいつごろ開発されたのか、詳しい情報はつかめていません。僕が写真で着用を確認している最も古い時期は、1962年になります。もっと古くからあるよ!という情報をお持ちの方、是非ご連絡下さい!

ブラッドケーキ迷彩服を着用し降下訓練に臨む空挺旅団兵士[1962年]

またブラッドケーキ迷彩服は1960年代初頭から60年代末まで10年近く使用された服であるため、いくつかバリエーションが存在します。以下は、僕が写真で確認しているもののまとめになります。

◆大2ポケット

おそらく最初に生産されたブラッドケーキ迷彩服の裁断。大きめの胸ポケットと隠しボタンの前合わせが特徴。ポケットのマチ、TTA47のような肩当て補強、エポレットはそれぞれ有り・無し両方が見受けられます。

[1963-1964年?]

[1963-1964年] 画像: © Southeast Asia US Army Security Agency Veterans Association

ライセンス企業Alamyではこの写真の撮影年を1973年と記載していますが、僕の見立てでは1964~1966年頃だと思います。

◆小2ポケット

大ポケットの簡略型と考えられており、海兵/一般部隊向け裁断のようにポケットが小さくなっています。またエポレット無しタイプもちらほら見受けられます。※2017年4月1日訂正

ジエム政権への軍事クーデターに参加した空挺旅団兵士[1963年11月サイゴン ザーロン宮殿]

◆隠しジッパーポケット改造

胸ポケットの内側にさらにTAP47系降下服のような隠しジッパーポケットを追加した改造モデル。大ポケット、小ポケット共にこの改造が行われた模様です。

同じくAlamyでは1973年撮影としていますが、個人装備からして1964~1966年頃だと思います。

僕が持っている香港製のリプロは、このタイプを再現したものです。新品だとコントラストが高すぎて別物みたいですね。リアルにするには全体がグレーっぽくなるまで退色させる必要がありますが、失敗すると取り返しのつかないリスキーな作業になるので、まだ踏み出す勇気が出ません。

◆TCU(1stパターン)裁断

その名の通りアメリカ軍のTCU(熱帯戦闘服)を模した裁断です。空挺部隊ではなく、主に特殊部隊(LLĐB)で着用されていました。どちらも空挺作戦を行うエリート部隊でしたが、フランス軍によって創設された空挺部隊とは異なり、LLĐBは1950年代末からアメリカ軍特殊部隊によって育成された組織であるため、米軍グリーンベレーに倣って緑色のベレーを採用するなど、米軍からの影響をより色濃く受けていたようです。

CIDGキャンプ訪れたベン・ハレル米陸軍中将の激励を受けるベトナム軍LLĐB隊員[1964年11月]

1960年代後半

1960年代後半になると、ベトナム陸軍のエリート部隊全体で米国の民間ハンター向け迷彩パターンをコピーした『シビリアンリーフ』迷彩が作戦服に採用され、空挺師団ではブラッドケーキからシビリアンリーフへの切り替えが始まります。さらに1967年には、米軍の新型TCU迷彩『ERDL』パターンが、海兵隊を含むベトナム軍エリート部隊共通の迷彩服として採用されます。その後も1969年からは国産の新型迷彩『レンジャー/エアボーン』パターンの配備が進められ、ベトナム軍の迷彩服は一気に様変わりしていきます。

とは言え、数万人の兵士の迷彩服を一度に更新する事は不可能であり、徐々に切り替えが進められたため、前線部隊でのブラッドケーキ迷彩の着用例は1968年頃まで見受けられます。また自費でブラッドケーキ迷彩服をテーラーメイドした将校たちは、新型迷彩が採用された後も手持ちの迷彩服を着続けたので、あまり前線に出る事のない司令部や後方勤務者は1970年頃になってもブラッドケーキ迷彩服を着ている事がありました。

空挺師団第5空挺大隊の中尉[1967年]

テト攻勢の最中の空挺師団兵士 [1968年サイゴン]

この時期、空挺師団ではERDL迷彩が一般的となっており、一部ではレンジャー/エアボーン迷彩の支給も始まっていました。

高級将校の仕立服

高級将校は自費で迷彩服をテーラーで仕立てるため、服の裁断はある程度個人の好みで作られます。そのため、高級将校の着ている迷彩服の裁断は、一般兵に支給されていたものとは異なる可能性がある事に留意する必要があります。

◆大2ポケット

高級将校であっても多くの場合、(仕立服だとは思いますが)一般的な大2ポケット型のブラッドケーキを着ています。ただし官給品とは違い、殆どの場合でエポレットや肩当は省略される事なく備わっています。

カオ・バン・ビエン少将(当時) (写真左) [1965年10月]

ゴ・クアン・チュウン少佐(当時)(写真中央)と空挺師団付き米陸軍アドバイサー ウェスト大尉(写真左) [1964年8月]

◆TCU(1stパターン)裁断

ド・カオ・チ中将[1960年代中盤]

チ中将の出身部隊である空挺師団ではTCU型ブラッドケーキはほとんど見られませんが、当時チ中将は軍団司令なので米軍式の服も作ったようです。

◆大2ポケット/前合わせボタン露出

トン・タット・ディン中将[1963年11月]

胸ポケットは隠しボタンのままですが、前合わせだけボタンが露出しています。隠しボタンは降下服としての実用性を目的とするものなので、それが取り払われたこの服は、実際に空挺降下をする事はない高級将校専用の服と言えそうです。

◆小2ポケット/胸ポケットボタン露出

グエン・チャン・チ少将[1965年ダナン]

上の中将の服とは逆に、胸ポケットだけボタンが露出しているタイプ。また、仕立服でありながらエポレットを備えていないのも珍しいです。

※2017年4月1日追記

◆大2ポケット/前合わせ・胸ポケットボタン露出

グエン・カイン中将(当時)(写真左) [1964年サイゴン]

前合わせと胸ポケット両方のボタンが露出し、エポレット無しという、海兵/一般部隊向けとほぼ同じ裁断になっています。

※2017年3月29日追記

◆大4ポケット/胸ポケットボタン露出

グエン・バン・テュー中将(写真左) [1966年]

(TCU型を除いて)珍しい4つポケットのタイプです。ウエスト周りには降下時の空気の侵入を防ぐドローコードが見受けられます。テュー中将の出身部隊は空挺ではありませんが、降下資格は持っていますし、当時空挺科幹部の独壇場だった軍事政権の中で新たな政権を発足させたテューですから、空挺科に舐められないよう、服で箔をつけるという目的があったのかも知れません。

Posted by 森泉大河 at

00:43

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【フランス】│1954-1975│1945-1954│LLĐB/特殊部隊│被服・装備│ND/空挺│植民地軍

2017年01月09日

ベトナム空挺の降下作戦1955-1975

※2019年1月20日更新

※2024年6月26日更新

先日ジャンクションシティー作戦について記事を書きましたが、ジャンクションシティー作戦と言えばベトナム戦争中アメリカ軍が行った唯一のエアボーン作戦として有名ですよね。一方、第1次インドシナ戦争中に40回以上のエアボーン作戦に参加していたベトナム空挺部隊(フランス植民地軍時代含む)は、ベトナム戦争においても度々エアボーン作戦を実施していました。以下は1955年から1975年までにベトナム共和国軍が行ったエアボーン作戦の概要です。

日付: 1967年4月2日

▲一昨年カリフォルニアでお世話になったレ・ホアン少尉の、 STRATA時代(当時19歳)の写真。

なんか面白い銃持ってますね。

(再現図)

発想としてはシンプルだけど、意外なほど今まで見た事ないパターンだったので目からウロコです。

ベトナム共和国軍空挺部隊のエアボーン作戦

空挺部隊が降下した地点

黒が陸軍空挺部隊(Binh Chủng Nhẩy Dù)

青がマイクフォース(Lực lượng xung kích cơ động)

ヘリコプターの性能向上によってヘリボーンによる迅速な展開・強襲が可能になったことから、第1次インドシナ戦争期と比べるとエアボーン作戦の回数はかなり少なくなりましたが、それでも大規模な戦闘降下作戦は少なくとも13回は実施されたようです。

なお、マイクフォースは特殊部隊の指揮下にありましたが、マイクフォース自体は小人数で偵察や破壊工作を行うコマンド部隊ではなく、中隊規模以上の戦力でエアボーンまたはヘリボーンによる強襲を行う大規模な空中機動部隊でした。

日付: 1955年9月23日・24日

降下部隊: 空挺群

目的: ビンスェン派の掃討

領域: ベトナム共和国ザーディン省ズンサック

日付: 1962年3月5日

降下部隊: 空挺旅団

目的: 守備隊の支援

領域: ベトナム共和国タイニン省ボートゥック

日付: 1962年7月14日

降下部隊: 空挺旅団

目的: 待ち伏せ攻撃の支援

領域: ベトナム共和国ザーディン省サイゴン北部

日付: 1963年1月2日

降下部隊: 空挺旅団第8空挺大隊

兵員: 302名

目的: 第7歩兵師団の支援(アプバクの戦い)

領域: ベトナム共和国ディントゥオン省アプバク

航空機: C-123輸送機7機

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1965年8月3日

降下部隊: 空挺旅団

目的: ドゥッコー特殊部隊キャンプ奪還の支援

領域: ベトナム共和国プレイク省ドゥッコー

日付: 1965年11月

降下部隊: 空挺旅団

目的: 解放戦線部隊への強襲

領域: ベトナム共和国ビンディン省アンケー

日付: 1966年3月3日

降下部隊: 空挺師団

目的: 敵部隊への強襲

領域: ベトナム共和国フーイェン省ソンコウ

日付: 1966年12月27日

降下部隊: 空挺師団

目的: 解放戦線支配地域中心部の強襲

領域: ベトナム共和国チュンティエン省

降下部隊: 特殊部隊第5MSFC(第5マイクフォース), 第1MSF大隊, 第2・第3中隊

作戦: ハーヴェスト・ムーン作戦

兵員: 356名

領域: ベトナム共和国クアンドゥック省

降下地点: Bu Prang CIDG訓練キャンプ

航空機: C-130輸送機

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1967年5月13日午前6時

降下部隊: 特殊部隊第5MSFC(第5マイクフォース), 第1MSF大隊, 第3・第4・第5中隊および4.2インチ迫撃砲小隊

作戦: ブラックジャック作戦

兵員: 486名

領域: ベトナム共和国チャウドゥック省バイニュー

降下地点:バイニュー付近の水田

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ, 高度200mより水田上に降下

日付: 1967年10月5日

降下部隊: 特殊部隊第2MSFC(第2軍団マイクフォース), 第2MSF大隊, 第24中隊・第25中隊

作戦: ブルーマックス作戦

兵員: 374名

領域: ベトナム共和国クアンドゥック省

降下地点: Bu Prang CIDG訓練キャンプ

降下方法: 昼間低高度戦術人員一斉スタティックラインジャンプ

日付: 1968年11月17日

降下部隊: 空挺師団

目的: 特殊部隊による掃討作戦の支援

領域: ベトナム共和国チャウドゥック省バイニュー

日付: 1972年5月4日

降下部隊: 空挺師団

目的: 進軍ルート(チューパオ・パス)の確保

領域: ベトナム共和国コントゥム省チューパオ

ベトナム共和国軍特殊部隊の越境エアボーン潜入作戦

特殊部隊が敵地に潜入するために行う小人数のエアボーン降下は、空挺部隊が行ったものよりもはるかに多くの回数が実施されました。また潜入のための降下作戦は、低高度を飛行する輸送機から順に飛び出す通常のスタティックラインジャンプだけでなく、潜入作戦という都合上、より隠密性を高めるためにHALO(高高度降下低高度開傘)を、しかも夜間に行っていた点が通常の空挺部隊とは大きく異なっていました。

ベトナム共和国軍特殊部隊による北ベトナムへの越境潜入は、1961年に開始されたパラソル・スイッチバック作戦に始まります。作戦はアメリカ軍MAAGベトナムおよびCIAによって指揮され、ゴ・ディン・ジェム総統直属の特殊作戦機関『地理開拓局(後のLLĐB)』がその実行に当たりました。この作戦はコマンド隊員が北ベトナムまたはラオス領内にエアボーン降下で潜入した後、民間人に成りすまして敵支配地域内に長期間潜伏し、諜報および破壊活動を行うという大規模なスパイ工作でした。そのため潜入要員は南ベトナムから来た者だと悟られないよう北部出身のベトナム人はたはヌン族の兵士が選抜されました。

ゴ・ディン・ジェム政権崩壊後の1964年、ベトナム共和国軍特殊部隊LLĐBの対外工作部門(第45室)はLLĐBから分離され、新たに総参謀部直属の特殊作戦機関SKT(後のNKT)として再編されます。そしてそのSKT/NKTが行う対外作戦の立案・指揮をアメリカ軍MACV-SOGおよびCIAが担っていきます。以後、MACV-SOGが計画しNKTが実行した越境作戦は大きく分けて2系統ありました。

OP-34 / OP-36 ※1967年12月にOP-34からOP-36に改称

敵性地域内での直接的なサボタージュ工作。米軍SOG-36およびSOG-37が担当。作戦は任務によってさらに三段階に分類される。

・OP-34A / OP-36A: NKT沿岸警備局およびNKT第68群が実行。パラソル・スイッチバック作戦に続く長期または短期潜入・諜報・破壊工作。

・OP-34B / OP-36B: NKT第11群が実行。STRATA(短期監視・目標捕捉)チームによる機動的なロードウォッチ任務。

・OP-34C / オペレーション・フォーレ: 心理作戦

OP-35

敵性地域への偵察、破壊活動。NKT連絡部『雷虎』と米軍SOG-35合同のC&C部隊が実行。

※以下は特殊部隊が実施した越境エアボーン潜入作戦の一部ですが、元が秘密作戦だけあって具体的な回数や細かい日付は把握できていないものが多いです。今後資料を見つけ次第加筆修正していきます。

日付:1961年から1964年にかけて複数回

降下部隊: 総統連絡部 地理開拓局北方部 第77群

作戦: パラソル・スイッチバック作戦

領域: 北ベトナム, ラオス

航空機: C-46輸送機

日付:1964年から1967年にかけて複数回

降下部隊: SKT第68群

作戦: OP-34A

領域: 北ベトナム, ラオス

日付:1968年から1973年にかけて複数回

降下部隊: NKT第68群

作戦: OP-36A (エルデストサン作戦、イタリアン・グリーン作戦、ポロ・ビーン作戦)

目的: (エルデストサン作戦の例) 敵の弾薬集積地に潜入し、敵の使う銃弾に爆発物を仕込んだ物を紛れ込ます事で、敵兵に自軍兵器への不信感を抱かせ戦意を削ぐ

領域: 北ベトナム, ラオス, カンボジア

航空機: C-130EまたはMC-130輸送機

降下方法: 夜間HALO

日付: 1970年11月28日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, CCN, チーム・フロリダ

作戦: OP-34

兵員: 9名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

航空機: C-130E

降下方法: 高度6400mより夜間HALO (史上初のHALOコンバットジャンプ)

日付: 1971年2月

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, CCN, チーム・アラスカ

作戦: OP-34

兵員: 9名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

降下方法: 高度6400mより夜間HALO

日付: 1971年4月15日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第1強襲戦闘団, チーム・ワンゼロ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

降下方法: 高度6400mより夜間HALO

日付: 1971年5月7日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第2強襲戦闘団, チーム・アラスカ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: 北ベトナム(ベトナム民主共和国)

航空機: C-130E

日付: 1971年6月22日

降下部隊: NKT チーム・ワンゼロ

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: ラオス(ダナン南東60マイル)

航空機: C-130E

日付: 1971年9月22日

降下部隊: NKT チーム・ストーター

作戦: OP-34

兵員: 4名

領域: Plei Trap Valley, northwest of Pleiku

航空機: C-130E

日付: 1971年10月11日

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, 第2強襲戦闘団, チーム・ウィスコンシン

作戦: OP-34

兵員: 10名

領域: La Drang Valley(プレイク南東25マイル)

航空機: C-130E

日付:1970年から1971年にかけて13回

降下部隊: NKT連絡部『雷虎』, C&C部隊

作戦: OP-35

領域: 北ベトナム, ラオス, カンボジア

降下方法: スタティックラインジャンプ

おまけ

Posted by 森泉大河 at

21:21

│Comments(2)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│LLĐB/特殊部隊│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│SOG/特殊作戦│ND/空挺│MAAG/軍事支援顧問団

2016年11月19日

ベトナム共和国軍陸軍部隊一覧

Posted by 森泉大河 at

01:25

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│1954-1975│BB/歩兵│被服・装備│TQLC/海兵隊│ND/空挺│BĐQ/レンジャー│組織・編成