2021年04月15日

続・ベトナム海兵隊のベレー

先日の記事『ベトナム海兵隊のインシグニアについて:ベレー』でベレー章について書きましたが、その後新たな疑問と発見があったので、あらためて記事にします。

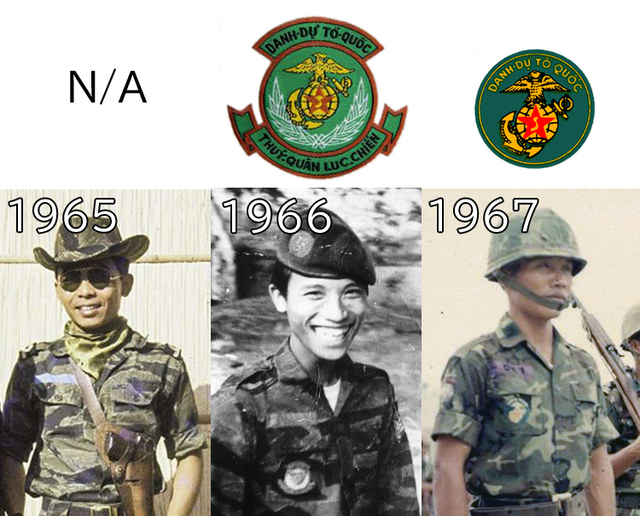

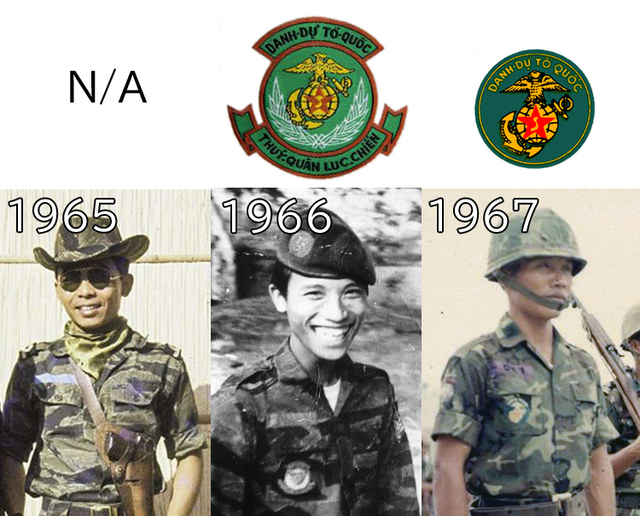

問題となったのはベトナム海兵隊が1956年~1966年頃にかけて使用した2代目ベレー章について。

2代目ベレー章には、交叉した錨の周りに月桂冠(ローリエ・リース)が有る物と無い物、2種類の意匠が存在した事が知らています。

しかし、この二種類がそれぞれがどういった使い分けをされていたのかを明示する資料はまだ見つかっていないので、使用例が写っている当時の写真から推測するしかありませんでした。

<これまでの定説>

・月桂冠あり

左:中尉および少尉 右:少佐

月桂冠つき徽章は、士官による着用例が多数ある。

・月桂冠なし

月桂冠なし徽章の使用例では、階級章の着用が一例も見られず。

その為、直接的に階級は示されてはいないが、当時は兵卒が階級章を着用する事は稀であり、

逆に士官はほぼ必ず階級章を着用していたので、これらの写真は兵卒であると推測できる。

これらの例から、2代目ベレー章は『月桂冠つきが士官用、月桂冠なしが兵・下士官用である』と考えられてきましたが・・・

<疑問>

よくよく調べたら、この定説には当てはまらない新たな着用例が見つかりました。

左:中士(軍曹/一等兵曹) 右:一等中士(一等軍曹/上級一等兵曹)

下士官、しかも階級としては下から4番目の中士までもが月桂冠つきを着用しています。

どういう事?やはり階級は関係無いのか???

<仮説>

そこで、この疑問を解決するヒントは無いかと海兵隊の徽章をもう一度見直していたところ、けっこう基本的な所に糸口が見つかりました。それは、海兵隊(および海軍)における『下士官の範囲および地位』です。

図① ベトナム海兵隊の階級章(1955-1967年版)/作:Michael Do

図② ベトナム海軍の階級章・軍帽(1963年版)/画像:NGUOI TIEN SU

図①のように、海兵隊の階級章は、二等兵から一等下士(伍長)までは袖に着用するV型ですが、中士以上は士官と同じ環付きになります。

また図②のように海軍の軍帽は中士以上が士官と同じ様式の下士官制帽になります。なお海兵隊の制帽は海軍と同一であるため、この区分はそのまま海兵隊にも適応されていると考えられます。

つまり、一般的には伍長/二等兵曹から一等曹長/上級上等兵曹までが下士官に分類される階級ですが、ベトナム海兵隊および海軍では、中士(軍曹/一等兵曹)からが下士官であり、諸外国では下士官に分類される下士(伍長/二等兵曹)および一等下士(一等伍長/上級二等兵曹)は兵卒(水夫)級だったのです。

また、どうも普段陸軍をメインに考えているせいで、軍隊の階級は大きく分けて『士官』と『兵・下士官』に二分されると思い込んでいましたが、海軍では下士官が担う役割がとても大きいため、二つに大別する場合は『士官・下士官』と『兵』と考えた方が良さそうです。

(よく考えたら『下士官』という言葉自体が下級の士官とい意味ですし)

という訳で、現状では2代目ベレー章の月桂冠の有無については、

・月桂冠なし:兵卒(一等下士以下)

・月桂冠あり:下士官および士官(中士以上)

という使い分けであったと解釈しています。

2021年04月12日

モデル601の進捗

ちびちびと進めてます。

ストックにあるガスホースの穴をエポキシパテで埋める。

樹脂パーツを食器洗剤で洗ったら、クレオスのMr.マホガニーサーフェイサーで下地処理。

601特有のダークグリーン色で塗装。

塗料はMr.カラーのC302/グリーン FS34092をベースに、オリーブドラブ(2)や基本色のグリーン、ブラックを足して調色しました。

樹脂パーツの色は写真にによって色味がかなり違って見えるので、自分がイメージする色を作りました。

僕の中では、あの色は普通のオリーブドラブよりもかなりグリーンの色味が強いイメージです。

最後にMr.スーパークリアー 半光沢で表面仕上げして完成。

まだ自作しなくてはならないパーツがいくつかありますが、だいぶ形になってきたので、仮組みしてやる気を出していきます。

現状ではこんな感じ。

601フラッシュハイダーは、G&P製の物の段差の谷部分にイモネジを立ててJACのバレルにで無理やり装着してます。

レシーバーはJAC M16A1の樹脂製レシーバーをAR-15第1世代型レシーバーに改造したもの。(前オーナーによる改造)

ストックも前オーナーがJAC製ストックに可動式スリングスイベルを取り付けたもの。

その他のパーツは3Dプリンターで作る予定です。

横リブの入った"ワッフルマガジン"は、JACのレシーバーに挿せるようにJAC製マガジンの寸法で作成。

すでにデータは完成しているので、他のパーツのデータが出来たら一緒に出力します。

チャージングハンドルは、取っ手部分の形状はすでに出来上がっていますが、エジェクションポートカバーを開ける*ためにはある程度強度が必要であり、できればその部分だけJACの金属製チャージングハンドルと合体させたいので、ニコイチにする方法を検討中です。

※ベースにしたJACガスガンはブローバック式ではないので、チャージングハンドルを引いてもボルトキャリアは動かないが、エジェクションポートカバーは開く。

2021年04月06日

配布物

東南アジアの軍装を趣味にしていると、実物はおろかレプリカすらなかなか手に入らない物品が多々あります。

と言うか、レプリカが山ほど出回ってる日米独等だけが異常に恵まれてるのであって、基本的にはレプリカなど望めないのが普通なんですよね。

そして欲しいものが売ってない場合、選択肢は「諦める」か「自作する」しかないので、僕はこれまで、こういった品々を自作してきました。

これらは僕個人でコスプレをする上では十分なのですが、他方で、リエナクトや撮影会は集団芸なので、できれば自分以外の人にも同じ物を身に着けて欲しいと思ってしまいます。

とは言え、他の人に「あなたも自作して」と求めるのは無駄だし厚かましい。

なので僕は、自分の好きな軍装を集団で着るという願望を叶えるために、仲間の分も自作して(有料ですが)配布しています。

以下、最近作った物

ベトナム陸軍迷彩ヘルメット

先日制作した4代目迷彩ヘルメットと同じ製法で、友人からの依頼分を塗装しました。

今回見本としたのは1971年当時に空挺師団で使われていたリーフ系パターンの一つですが、ほぼ同じ迷彩ヘルメットがレンジャー部隊や第81空挺コマンド群、一部の歩兵部隊でも使われているので、空挺以外にも使いまわす事が出来ます。

クメール陸軍第23歩兵旅団パッチ

こちらは頼まれてないけど、付けて欲しいので勝手に作って送りつける物。

3年ほど前にFANK第294猟兵大隊パッチを制作しましたが、その時は左袖に付ける(294大隊の親部隊である)第23歩兵旅団のパッチが手に入らなかったので、軍服の左袖(本当はこちらがメイン)がずっと空白のままでした。

ところが最近、ようやく23旅団に関する資料が手に入ったので、さっそく自家製プリントパッチに起しました。

これでようやく旅団・大隊のセットが揃ったので、これまで294大隊パッチを渡した人には、有無を言わさずこの23旅団パッチも付けてもらおうと思います。

自分用のパッチは、さっそく服に縫い付けました。

当初、ヘルメットに髑髏の鉢巻きという294大隊の軍装はあくまでイロモノであり、ちゃんとした(典型的な)クメール陸軍歩兵の軍装はまた別に作るので、294大隊のパッチはたまたま持っていたエクアドル製のTCU風ジャケットに付けていました。

しかしいくらイロモノとは言え、せっかく手間暇かけて徽章を作った以上、明らかに裁断が違う服を使うのはもったいないと感じるようになったので、あらためてロスコ製BDU改造のクメール軍野戦服(隠しボタン型)に付け替えました。

ちなみにこの服の設定は、『第9歩兵旅団群第23歩兵旅団第294猟兵大隊』という長ったらしい部隊名です。

歩兵旅団群(Groupments Brigades d’Infanterie)とは、クメール陸軍が1970年に新設した編成単位です。

それまで(王国時代の)クメール陸軍の兵力は、全国で数十個の猟兵大隊(Bataillon de Chasseurs=軽歩兵大隊)が独立して存在する程度であり、師団はおろか連隊すら存在していませんでした。

しかし1970年にロン・ノル将軍によるクーデターを機にカンボジア内戦が勃発すると、陸軍は組織改編と兵力の増強を開始し、間もなく歩兵旅団(Brigades d’Infanterie)を創設して、各地の猟兵大隊を18個の旅団にまとめます。

更にその直後(1970年中頃)、人数が少ないので師団とまでは行かないものの、歩兵旅団の上位に、各2個の歩兵旅団から成る歩兵旅団群を15個創設しました。

以後、陸軍は『歩兵旅団群―歩兵旅団―猟兵大隊』を基本的な編成単位として拡大していきます。(さらに1972年からは歩兵旅団群を拡大した歩兵師団(Divisions d’Infanterie)も順次創設)

野戦服に付けるインシグニアは、今回の作例のように、基本的にはメインとなる左袖に旅団パッチが付き、右袖は大隊等の下部部隊となるようです。ただし右袖にパッチを付ける事自体が稀であり、基本的には左袖の旅団パッチのみの場合が多いように見受けられます。

また、これも稀な例ですが、左袖に旅団ではなく、その上位の旅団群のパッチを付けている例もあります。

第7歩兵旅団群パッチの着用例

今までのところ、僕が確認している旅団群パッチの着用例は、兵士が皆迷彩服を着ているので、もしかしたら彼らは歩兵旅団/猟兵大隊に所属する普通の歩兵ではなく、旅団群本部付きの偵察中隊やコマンド隊員なのかも知れません。

2021年04月02日

4代目迷彩ヘルメット

初代/2017年11月

マスキングで迷彩を作り、エアブラシで塗装。迷彩が変なのでボツ

2代目/2020年06月

筆による手書き塗装。スモーククリアー塗布。クリアー噴いた感が出過ぎなのでボツ。

ただし、かえってクリアー感が60年代後半のレンジャー部隊用として良い感じだったので、レンジャーのヘルメットとして再利用しました。

3代目/2020年06月

塗料を変えて水性ペンキで筆塗り。塗装後、自宅の庭の地面にこすりつけてリアルウェザリング。

イイ感じになってきたけど、まだ迷彩柄が変+塗装が厚くなり過ぎ均一ではないのでボツ。

以上、過去に作成した3つの70年代空挺師団用迷彩ヘルメットは、どれも見本とした資料写真が不鮮明で、色や迷彩パターンがイメージ通りにならなかったので、あらためて当時の写真・映像を探していました。

その後、ようやく僕のイメージ通りの迷彩ヘルメットが写っている比較的鮮明な映像を見つける事が出来たので、前回のヘルメット塗装から1年弱経った先日、重い腰を上げて迷彩ヘルメットの制作を再開しました。

南ラオス=ラムソン719作戦から帰還した空挺師団将兵を激励するグエン・バン・テュー総統

(クアンチ省ドンハ 1971年3月31日)

映像からキャプチャ。4代目はこの迷彩パターンを目標に塗装したいと思います。

4度目の正直。今回こそはと、いつになく真面目に調色しました。

過去の反省を踏まえ、今回は全ての色にグレーを入れて、コントラストの低いくすんだ色にしています。

素材とするヘルメットは、失敗作となった3代目。前回の塗装をペイントリムーバーではがす。

サンダーとか持ってないので前の塗料を全部取る事は出来なかったけど、塗膜の厚いペンキを使うため多少の凹凸は埋まってしまい問題にはなりません。

ステンレスたわしで残った塗料をガリガリ削りながら均し、錆止めを兼ねてメタルプライマーを塗布したら下地処理完了。

ベースの茶色(レッドブラウン+つや消しブラック+フレッシュグレー+つや消し剤)

黒い模様(つや消しブラック+フレッシュグレー)

緑色の模様(コバルトグリーン+フレッシュグレー)

本物の土をゴリゴリ擦り付けて、汚し・傷つけ。

ヘルメットはこのくらい汚いくらいが丁度いいと思ってます。

とりあえず今回はこれで完成。

まだ改善したい部分はあるものの、過去3つと比べると、我ながらようやく及第点に達してきたなと感じます。

こうして自分用は出来上がったので、次は同じ塗料を使って、友人たちからの注文分(約1年遅延中)も塗装していきます。

続きを読む2021年03月29日

ベトナム海兵隊のインシグニアについて:ベレー

2021年4月3日訂正

2021年4月15日訂正

過去記事『ベトナム海兵隊のインシグニアについて その1』および『続・海兵隊ネームテープ色』の続きです。

今回は海兵隊のベレーについて見ていきます。

ベレー章

①丸枠付き交叉アンカー

概要:当時の海軍の紋章である交叉アンカーの意匠。1954年の海兵隊発足と共に導入。ごく初期にのみ確認できる。

使用時期:1954~1956年?

徽章の形式:モール刺繍のみ確認

②交叉アンカーのみ

概要:兵卒(一等下士以下)用。1956年の群(海兵群)への昇格と共に導入か?1966年のデザイン一新まで最も広く使われたベレー章。

使用時期:1956?~1966年

徽章の形式:モール刺繍のみ確認

③月桂冠付き交叉アンカー

概要:下士官および士官(中士以上)用。②と同時期に使用されている。詳細不明(少なくとも階級とは無関係)。※

使用時期:1956?~1966年

徽章の形式:モール刺繍のみ確認

※③の『交叉アンカー(リーフ付き)』の徽章は、当時の海軍・海兵隊の制帽用帽章とよく似た同じデザインなので、もしかしたら②は野戦用、③は正装用という使い分けがあったのかも知れませんが、まだ推測の域を出ません。

まだ史料による裏付けはありませんが、再度当時の写真を検証したところ、シンプルに②は兵下士官、③は将校用であった可能性が高くなりました。

再度検証した結果、現状では以下のように解釈しています。

④総統紋章

概要:ジエム政権末期の1963年に全軍で導入された総統紋章(竹林)がデザインされた帽章の海軍・海兵隊型。同年、ジエム政権崩壊に伴い廃止。※廃止後、ベレー章は再び②および③に戻る。

使用時期:1963年中のみ

徽章の形式:真鍮プレスのみ確認

⑤EGA

概要:海兵隊部隊章(アメリカ海兵隊のEGA=Eagle, Globe and Anchorの意匠が基)のデザインを帽章にも導入。

使用時期:1966~1975年

徽章の形式:真鍮プレス、金モール、糸手刺繍あり

⑥EGA(小型)

概要:小型のEGA型徽章。⑤と同意匠のリーフ付きタイプも存在。正式な帽章ではないと思われる。

使用時期:1966?~1975年

徽章の形式:真鍮プレスのみ確認

ベレー色

ベトナム海兵隊は元々、第一次インドシナ戦争で活躍したフランス海軍コマンド(Commandos Marine)および舟艇部隊等に所属するベトナム人兵士を、1954年にベトナム海軍の陸戦コマンド部隊として再編する事で発足しました。その為、ベトナム海兵隊のベレー色である緑色は、フランス海軍コマンドのベレー色を継承したものと言われています。

なおフランス海軍コマンド自体も、第二次大戦中にイギリス海兵コマンドの傘下で発足した事から、ベレー色および帽体を立てる向きはイギリス海兵隊の様式を踏襲しています。したがってベトナム海兵隊の緑ベレーの起源は、間接的にイギリス海兵隊にまで遡る事が出来ます。

(ただしフランス海軍コマンドでは帽体を立てる向きはイギリス式でしたが、ベトナム海兵隊では他の兵科と同じくフランス式に変更されています)

左:イギリス海兵隊 中:フランス海軍コマンド 右:ベトナム海兵隊

しかし、こんなカラー写真が出てきてしまいました・・・

1955年に撮影されたベトナム海兵隊将兵とアメリカ海兵隊アドバイザーだそうですが・・・

ベレー色が完全に『青』です。なんだこりゃ・・・?

当時はフランス軍にも同様の青色ベレーが存在していましたが、そちらはフランス陸軍(本土)空挺部隊のものであり、ベトナム海兵隊とはほとんど関係ありません。

そこで、あくまで推測ですが、この青ベレーを説明するため以下のような仮説を立ててみました。

・当時緑ベレーはベトナム海兵隊の中でも、元フランス海軍コマンドを中心とした歩兵部隊(当時は第1海軍歩兵大隊)の物だった

・歩兵部隊を輸送する舟艇部隊(こちらもフランス海軍舟艇部隊から独立)は写真の青色ベレーだった

・後に舟艇部隊は海軍に移管されたため青ベレーは見られなくなった

う~ん、どうでしょう。

海兵隊に限らず、1950年代後半のベトナム軍に関する資料は全般的に少ないので、この時代の解明はなかなか進みません。

しかし、それはそれで新たな発見があった時の喜びも一入なので、引き続き情報収集に努めたいと思います。

2021年03月20日

手榴弾ディテイルアップ、と言うか悪あがき

最初からちゃんとしたレプリカを買えば済む話なのですが、ケチって安く済ませようとしたばかりに、手持ちのレプリカ手榴弾の形状・塗装に満足できず、結局自分で手を加えて少しでもリアルに見えるよう誤魔化し(悪あがき)する羽目になっています。

その1 G&G製M18スモークグレネード

G&G製M18は金属製かつ低価格というのが魅力的ですが、いかんせん塗装がおかしい。

十歩譲ってベースのOD色が明るすぎるのに目をつぶっても、さすがに本体底面にまで色が塗ってあるのはいただけません。

なので全体をMr.カラーのオリーブドラブ(2)で塗装。(本体の白い帯のみマスキングで残しました)

上面の煙の色を示すカラーを(縁の内側のみに)再塗装しました。

本物は底面に煙の噴出穴があり、水・異物侵入防止のためにテープで穴を覆ってあります。なのでテープを貼ってしまえば実際に穴を開けなくても誤魔化せるのですが、ちょうど家にODテープの在庫が無かったので、後日買ったら貼り付けます。

また本体にプリントされるM18 SMOKE...等の文字は、ステンシルで一文字ずつ切り抜いて塗る事も可能ではあるのですが・・・面倒くさい。家庭用のプリンターでは白インクによるデカールを作ることも不可能。

という事で、この際割り切って印字は省略しました。実物も印字がかすれてほとんど見えなくなってる物も多いし。リグに付けちゃえばほとんど気にならないでしょう。

その2 TMC製M18スモークグレネード

TMC製M18は、G&Gのようにスモーク色が上面の縁の外側まで塗られているので、縁の外側のみODで塗って隠しました。

これだけでグッと雰囲気が良くなります。

本当は、本体のサイズ自体が細かったり、上面の形状が違うのですが、それを修正するのは難しいので無視しています。

その3 サンプロジェクト製M33→M67フラググレネード

貧乏装備の定番、サンプロ手榴弾型BBボトル。数を揃えるのには良いのですが、再現度は、さすがに価格相応。

特にM67(セーフティクリップが無いので正確にはM33と呼ぶべき)は、使われているヒューズ・レバーが同社のMk.IIやM26と共通なのでレバーが長過ぎて不格好でした。

なので、これまた定番改造ですが、プラスチック製の本体上部に穴を開け、M67と同型(たぶんM69訓練用手榴弾)の実物ヒューズ・レバー一式を無理やりねじ込んで装着。レバーは訓練用の青色だったのでOD色に塗装してあります。

あと本体は、如何にもプラスチックと言う感じにテカっていたので、800番のサンドペーパーで表面を荒らしてつや消ししました。

雰囲気はかなり良くなりました。なお、こちらも印字は省略します。

その4 サンプロジェクト製Mk.IIおよびM26フラググレネード

実物ヒューズもそんなに安くはないので、レバーの形状がそこまで変ではないMk.IIとM26に関しては、レバーの色をODに塗っただけで、そのまま使用しています。

ただしセーフティーピン&リングは、他の実物手榴弾(機種不明)のものに変えてあります。リングを太くするだけで、雰囲気はだいぶ違って見えます。

大してディテールアップしてないので単体で見るとショボいですが、グレネードアダプター(左がM1、右がM1A2)に装着する事で全体的に迫力が出で、細かい部分など気にならなくなる・・・はず。

そして今初めて気付いたのですが、よく見たら、実物M1A2アタプターにプラスチック製のグレネードを何年も付けっ放しにしていたせいで、アダプター側の板バネの力に負けてM26の本体がベッコリへこんでます。いや~ん、恥ずかし。

2021年03月12日

調査中のインシグニア① 共匪防衛パッチ

調査中なので、まだ正体がよく分かっていないベトナム軍のインシグニアについてです。

本当はちゃんと調べがついてから発表したいのですが、なかなか情報が集まらず行き詰っているので、情報提供を呼びかけたく記事にしました。

このパッチは米陸軍特殊部隊のヴァーノン・ギレスピー大尉も着用していた事から、デザインだけは有名なのですが、実はその詳細はよく分かっていません。

なおパッチの上下端に入る文字には、少なくとも二種類のバリエーションがあった事が知られています。

左:CHỐNG CỘNG PHI (反共匪)/BẢO-VỆ QUYỀN TỰ-CHỦ (自主権防衛)

右:DIỆT CỘNG PHI (滅共匪)/BẢO-VỆ TỔ-QUỐC (祖国防衛)

※カッコ内は日本語訳

このように文言は若干異なるものの、「CỘNG PHI(共匪)」と「BẢO-VỆ(防衛)」の部分は共通なので、以下便宜的に「共匪防衛パッチ」と呼びます。

この共匪防衛パッチは長年、ほとんど『ギレスピー大尉が着けている』という部分でしか注目されてきませんでした。

なので当時ギレスピー大尉が第2戦術区ダルラク省内のCIDGキャンプ、ブォンブリェン基地(Căn cứ Buôn Briêng)を担当していた事から、共匪防衛パッチは「CIDG(の何か)」や「ダルラク省CIDG」のパッチと呼ばれてきました。

疑問

しかし僕は、この通説について前々から疑問に思っていました。

・・・これ、本当にCIDGなの?

共匪防衛パッチのデザインを、ブォンブリェン基地が存在した1964年5月~1965年9月と同時期に、同じ第2戦術区内に存在した他のCIDGキャンプのパッチと比べてみても、共匪防衛だけはその意匠がかなり異なるように見えます。

※下段の西暦はその基地が存在した期間であり、パッチが使用された時期と必ずしも同一ではない。

一部例外はあるものの、60年代前半から1970年のCIDG計画終了まで、CIDGの部隊章に使われるモチーフは多くの場合『虎』でした。

また大半のCIDGパッチに入る基地の名前も、共匪防衛パッチには入っていません。

そして何より、共匪防衛パッチに描かれている人物が被っているノンラー(葉笠)は、ベトナムの支配民族であるキン族の庶民・農民の象徴であり、CIDGを構成する少数民族、特に中部高原のデガ(南インドシナ・モンタニャール)諸部族がノンラーを被ることはほとんど無いのです。(なお1975年以降は共産党政権下でキン族への同化政策が強行され少数民族固有の文化は衰退しつつあるので、デガも単に安い日傘としてノンラーを被ることがあります)

このように共匪防衛パッチには、CIDGの部隊章としては不自然な点が多数あり、通説をすんなり受け入れる事は到底できないのです。

一方、ノンラーを被った民兵のデザインから連想されるのが、ベトナム共和国軍の指揮下にある、共産ゲリラからの自衛・自警を目的とする民兵組織『人民自衛団(Nhân Dân Tự Vệ)』です。

▲人民自衛団の徽章

ノンラーを被った民兵の意匠が描かれている。

▲ノンラーを着用する人民自衛団の女性団員(1968年フエ)

この黒アオババ(通称ブラックパジャマ)+ノンラーの組み合わせは、ハリウッド映画において典型的なベトコンゲリラの服装として描かれていますが、実際には黒アオババは政府側民兵の制服でもあり、決してベトコンの象徴ではありません。

なお、ノンラーは伝統的に(キン族の)庶民の象徴であるためパッチのデザインに採用されましたが、実際の活動時にはもっと実用性の高い軍隊式のブッシュハットやキャップが着用されました。

このように、共匪防衛パッチのデザインは、少数民族主体のCIDGよりも、キン族を主体とした人民自衛団にふさわしい印象を受けます。

ではなぜCIDGキャンプを担当する米軍将校が、キン族民兵を示すデザインのパッチを着用しているのでしょうか?

仮説

その答えとして、僕は「少なくとも1960年代中盤まで、CIDGは人民自衛団の一部として扱われていたのではないか」と推測しています。

米軍側呼称『Civilian Irregular Defense Group(通訳「不正規民間防衛隊」)』は、ベトナム語では『Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu(民間戦闘部隊)』と呼ばれていました。

つまり構成員が少数民族かキン族かの違いこそあれ、CIDG・人民自衛団のどちらも基本的には、民間人で構成された民兵なのです。

1961年に米国がCIDG計画を開始した当時、ベトナム共和国政府はすでに人民自衛団を始めとするキン族による民兵組織を保有していました。

一方、ベトナムでは南北どちらの政権でも、少数民族への差別・圧政が敷かれており、少数民族はほとんど自国民とは見なされていませんでした。そのため政府としては、反乱の危険性がある少数民族に武器を持たせる事などもっての他であり、第一次インドシナ戦争中にフランスによって組織され、後にベトナム国軍に編入されたモンタニャール大隊も、1955年のフランス連合脱退後、すぐさま解体されていました。

ところが、最大のスポンサーであるアメリカが、フランスのように少数民族を戦力として活用したいと言い出したのです。軍事・経済の両面でアメリカからの支援に依存していたベトナム政府は不本意ながらこれを承認せざるを得ませんでした。(そして実際にCIDG計画開始から3年後の1964年、ベトナム政府が懸念した通りCIDGによる大規模な武装蜂起『FULROの反乱』が発生し、短期間ながら民族紛争に発展します)

こうして少数民族が米軍によって懐柔されCIDGとして武装化されていく訳ですが、CIDG計画の目的は国境付近に住む少数民族自身にベトコンの侵入を阻止、掃討させる事であるため、兵士は毎日家族の住む自宅に帰り、地元を離れる事はありません。その有り様は民兵そのものです。

またベトナム政府としても、本心では少数民族を二等国民以下と見下していながらも、対外的には一応ベトナム国民なので、CIDGは『ベトナム国民で構成された民兵』という事になります。つまりCIDGは、構成民族や指揮系統以外の面では既存の人民自衛団と同じ形態の組織なのです。

また人民自衛団の構成員は、必ずしもキン族でなければならないという訳ではありません。キン族以外が人民自衛団に編入された例として、主に中国人(漢族)で構成された武装組織『海燕(ハイイェン)』があります。海燕は中国共産党による弾圧を逃れ、1959年にベトナムのカマウ半島に集団移住した中国キリスト教難民(元国民革命軍兵士を多数含む)が村落防衛のため結成した自衛組織です。(過去記事『グエン・ラック・ホア神父』参照)

つまり元から国内に居た少数民族ですらない、外国人(ただし政府から市民権は与えられている)の組織であっても、人民自衛団に編入された例があるという事です。無論、ベトコンに対抗する政府側戦力であり、政府の指揮監督下にあるという事が必須条件ですが。

以上の点から、僕は以下のように推測します。

・共匪防衛パッチは人民自衛団内の何らかの徽章である。

・CIDGは形式的には人民自衛団の一部とされていた。

・それ故、共匪防衛パッチはもCIDG関係者にも着用された。

とは言えまだ史料による裏付けは得られていないので、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非お教えください。

Posted by 森泉大河 at

15:14

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│DSCĐ/CIDG計画│SF/グリーンベレー│NDTV/人民自衛団

2021年02月07日

続・海兵隊ネームテープ色

最近ベトナム海兵隊のインシグニアについてまとめた記事の続きを書いていたのですが、この機会に以前『改訂版 ベトナム海兵隊のネームテープ色』に載せた大隊ネームテープ色が本当に正しいのか改めて検証した方が良いなと思い、また写真とにらめっこを始めました。

その結果、まだ完全ではないものの、確度を高める事は出来たかなと思います。

また検証する中で、以前の記事に載せたネームテープ色一覧の中には、出典に書かれていた内容は正しかったのに、僕がその内容を読み間違い、一部に誤った情報を載せていた事が分かりました。お詫びして訂正いたします。

以下、今回の検証の結果です。

確定

当時のカラー映像とその部隊を検証し、色と部隊の組み合わせが確定(自信アリ)

当時のカラー映像は未確認なものの、資料とそれを裏付けるベテランの使用例から、色と部隊の組み合わせが確定

未確定

当時の映像およびベテランで使用例が確認できるものの、まだ他の資料での裏付けは得られていない。

使用例未確認

また、これら色付きネームテープは、全ての部隊で一斉に導入された訳ではないようです。

導入時期については、現在調査中ですので、またあらためて記事にしようと思います。

2021年01月20日

アイダホキャップ

先日500円で買ったアメリカ海兵隊ユーティリティキャップのレプリカ。

これにベトナム軍NKT連絡部(コマンド雷虎)のローカルメイド丸型パッチのレプリカを縫い付け。

すると、たったこれだけで・・・

ベトナム陸軍キャップRTアイダホ仕様が完成!!

C&C部隊を構成していたコマンド雷虎/SCUはベトナム軍NKT所属の部隊なので、この帽子は単に自国軍のユーティリティキャップ(Mũ lưỡi trai)に部隊の丸型パッチ(非公式)を付けただけであり、他の雷虎チームでも同様の例があっても良さそうですが、僕はまだCCN RTアイダホでしかこの仕様のキャップの使用例を確認できていません。なので僕はこれを「アイダホキャップ」と勝手に呼んでいます。

なお、上で「たったこれだけ」と書きましたが、実は素材が米海兵キャップなので横の空気穴の金具(ハトメ)の色がグリーンだったため、ベトナム軍キャップっぽく見せるためにハトメを油性マジックで黒く塗っています。

ちなみに雷虎の丸型パッチの使用例は他のRTでも見られますが、それらはデザイン自体は今回使った帽子用とほぼ同じであるものの、パッチのサイズは帽子用よりもかなり大きく、左胸ポケットに縫い付けられるものでした。

▲使用例 左:CCS(チーム不明) 右:CCC RTウェストバージニア

▲盾形が正規のNKT連絡部"雷虎"部隊パッチ。丸形は非公式なローカルメイド品

2021年01月19日

迷彩のお名前

迷彩パターンの名前というのは国によってけっこう違うもので、英語圏と日本のマニアで言い方が違うのはもちろん、ベトナムでも独自の呼び名が付けられています。

中でも英語圏で「タイガーストライプ」や「ブラッドケーキ」として知られる迷彩パターンはベトナム共和国軍が開発したものなので、英語よりもベトナム語で呼んだ方がベトナム国産感が出る気がします。

またその他のベトナム軍で使われた迷彩についても、ベトナム語で何と呼ぶか知りたかったので、幾人かの研究者・マニアの協力を得てベトナム語、英語圏、日本それぞれで使われている呼称をまとめました。

まだ呼び方が分からない迷彩もあるので、何か情報をお持ちでしたらコメントからお知らせ頂けると助かります。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020年12月20日

ĐLCHのリーフ迷彩服リプロ

ベトナムのĐồ lính Cộng Hòa (以下ĐLCH)というグループが、ぱっと見良さげなベトナム軍国産リーフ迷彩服のレプリカを発売したので、試しに上下1セットを10月末ごろに注文してみました。

しかしその後、1ヶ月も音沙汰がないので「いつ送るの?」とメッセージしたら、「ゴメン、送るの忘れてた!」だって。おいおい。

でも、その後1週間しないうちにちゃんと届いたので、半年も送ってこないEAよりはマシ。

感想としては、全体的にはここ最近立て続けにベトナム国内で発売された国産リーフ迷彩レプリカの中では一番出来が良いものだと思います。

欲を言えば、茶色と黒の部分がもっと濃い色だったら文句なしでした。

裁断は、普通の迷彩服型(2ポケット・肩当・エポレットつき)と思いきや・・・

なぜか背中側には、4ポケット型が備えるウエスト調整ストラップも付いています。

このストラップとボタンは、2ポケット型としては不適切なので取ってしまった方が良いです。

でも僕は前々から4ポケット型のリーフ迷彩服も欲しかったので、せっかくストラップも最初から付いている事だし、この服は肩当とかエポレットを取り外して4ポケット型に改造しちゃう事にしました。

またやる気が出たら、徽章を付ける前に、色を少し暗めに染めたいと思います。

4ポケット型上衣および下衣(カーゴポケットつき・ベイカーポケットなし)

1973年頃にベトナム共和国軍共通の作戦服用裁断として制式化され、一般部隊(カーキ単色)・エリート部隊(迷彩服)ともに使われた、ベトナム戦争末期を代表する裁断です。

▲4ポケット型リーフ迷彩服を着用する陸軍空挺師団第5空挺大隊の将校たち。終戦の20日前、1975年4月10日撮影

おまけ

今実家を建て替えているので、引っ越しの為荷物を整理しています。

この際、要らない物は可能な限り捨てようと思っているので、子供の頃から取っておいたプラモデルや模型もほとんど捨てるか、売ってしまうつもりです。

でも、もう要らないとは言え、自分で作ったプラモデルにはそれなりに思い出があるので、捨てる前に写真だけ撮っておきました。

こちらは小学生の時に作ったBB戦士。

武者頑星刃(ガンセイバー)をベースに、他のガンプラの部品を色々くっつけてカスタムしました。

当時、バンダイだかコミックボンボンだかの企画で、子供たちが作ったガンプラを多方向から撮影して疑似3D化し、画面上で対戦させるという、現実版ガンダムビルドファイターズみたいなイベントがあったんです。

それが地元のジャスコの屋上で開催されたので、僕はこのガンプラを持ち込んで参加しました。

出場できたのはとても嬉しかったのですが、「撮影した画像をコンピュータが分析して自動的にステータスを算出する」ことで強さが決まるシステムだったので、子供ながらに、「どういう根拠でこのステータス決められてるんだよ」と納得いかなかった記憶があります。

今考えると、AIはもちろんインターネットすら一般には普及していなかった時代ですから、「コンピュータが分析」なんて子供騙しもいいところだよね(笑)

また地元のおもちゃ屋のガンプラコンテストにも出品し、しばらくシューケースに飾ってありました。賞はもらえませんでしたが、店に飾っておるというだけで嬉しいものです。

そんな思いでに浸ったところで、ゴミ箱にポイ。

いいんです。モノは所詮モノに過ぎません。

真に価値あるものは、あの時得た感動や興奮などの経験でしょうから。

2020年12月12日

ベトナム海兵隊のインシグニアについて その1

※2025年3月24日更新

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

先日の記事『新作シーウェーブ』で紹介したIllusion militaria製ザーコップ迷彩作戦服にパッチを縫い付けました。

設定は1967~1971年頃の海兵師団第2海兵大隊所属の兵卒です。

ついでに、それぞれのインシグニアについておさらいしていきます。

インシグニア① 海兵隊部隊章

僕は以前このブログで、左袖の海兵隊部隊章のデザインが普通の縦型(通称 前期型)から角ばった盾形(後期型)に変わった時期は、海兵旅団が師団に昇格した「1967年」と書いたり、いややっぱり「1970年代初頭」だったと書いたり二転三転してきましたが、ついに「1971年11月」であるという確度の高い情報が得られたので、この場で訂正いたします。

つまり、いわゆる後期型の部隊章が使われているのは、実質的には1972年以降と考えて良いと思います。

なお、通称 前期型の部隊章が制定されたのは、海兵隊が独立した兵種となった1960年と言われ、実際1960年代のごく初期に撮られた写真にもこのパッチが写っているので、このデザインの採用自体はおそらく1960年で正しいのだろうと思います。

しかし、実はこのパッチは採用後、しばらくの間普及しておらず、採用から5年も経った1965年頃にようやく使用例が「復活」し始め、翌1966年頃から海兵隊全体で使われるようになったように見受けられます。

なので1960~1965年の間は、部隊章が存在していたにもかかわらず、その使用例はほとんど見られません。

インシグニア② 海兵隊胸章

胸章は右胸ポケットに縫い付けられるパッチです。

これは何かの部隊章や資格章ではなく、全海兵隊員が佩用する共通のインシグニアで、言わばベトナム陸軍空挺師団の隊員が左胸に付ける『天使の翼章(Huy hiệu Cánh Thiên Thần)』と似たようなものです。

そして海兵隊には、以下の2種類の胸章が存在していました。

胸章が採用された正確な時期は長らく把握できていなかったのですが、他の研究者の方々から情報を頂き、最初に胸章が制定されたのは、1966年頃である事が分かってきました。実際、1965年以前の写真に胸章の使用例は見られません。

また最初に採用されたスクロール付きの複雑なデザインのパッチは、1966年中のわずかな期間しか見られず、遅くとも翌1967年には、よく知られている丸形のデザインに変更されたようです。

つづく

2020年12月12日

レプリカ英雄章飾緒

先日、ベトナム軍の『英勇章飾緒(Dây Biểu Chương "Anh Dũng Bội tinh")』のレプリカの新製品が発売されたので、さっそく注文してみました。

飾緒の詳細については過去記事『英勇章部隊感状と飾緒について』参照

さっそく実物と見比べてみます。

左が実物(ペンシル欠損)、右が今回のレプリカ

こうして並べてみると、紐の赤い模様の部分の色が薄く、どちらかと言うと赤よりもピンク色に見えます。

しかし実物も日焼けして色落ちする事はよくあるので、単体で見れはほとんど気にならないレベルだと思います。

また、この新レプリカの一番素晴らしい点は、おそらくレプリカとして初めて、紐の太さ・長さがほぼ実物通りに再現された事です!

左から実物、新レプリカ、従来のレプリカ

見ての通り、従来のレプリカは太さ長さ共に実物の1.5倍ほど大きく、再現度的にはあまり良くない物でした。

それが今回のレプリカでようやく、実物とほとんど同じ寸法で再現されたのです。ありがたい事です。

ちなみにうちの実物の英勇章飾緒は、買った時点でペンシルが無くなっていたので、何かサイズの合う代用品はないかと長年探していました。

そこで、今回の新レプリカは付いているペンシルのサイズも丁度良いので、これを外して実物のレストアに使ってしまおうと思ってます。

んで、うちには英勇章飾緒とは別にもう一本、『保国勲章飾緒 (Dây Biểu Chương "Bảo Quốc Huân Chương")』の実物があるので、それに付いてるペンシルから型を取り、プラリペアで複製した物を、その新レプリカに取り付けようと考えています。

どうせレプリカなので、見た目さえ悪くなければペンシルの素材はプラスチックでも何でも良いです。

また作る物が増えちゃって、いつやる気になるか分かりませんが…

飾緒の詳細については過去記事『英勇章部隊感状と飾緒について』参照

さっそく実物と見比べてみます。

左が実物(ペンシル欠損)、右が今回のレプリカ

こうして並べてみると、紐の赤い模様の部分の色が薄く、どちらかと言うと赤よりもピンク色に見えます。

しかし実物も日焼けして色落ちする事はよくあるので、単体で見れはほとんど気にならないレベルだと思います。

また、この新レプリカの一番素晴らしい点は、おそらくレプリカとして初めて、紐の太さ・長さがほぼ実物通りに再現された事です!

左から実物、新レプリカ、従来のレプリカ

見ての通り、従来のレプリカは太さ長さ共に実物の1.5倍ほど大きく、再現度的にはあまり良くない物でした。

それが今回のレプリカでようやく、実物とほとんど同じ寸法で再現されたのです。ありがたい事です。

ちなみにうちの実物の英勇章飾緒は、買った時点でペンシルが無くなっていたので、何かサイズの合う代用品はないかと長年探していました。

そこで、今回の新レプリカは付いているペンシルのサイズも丁度良いので、これを外して実物のレストアに使ってしまおうと思ってます。

んで、うちには英勇章飾緒とは別にもう一本、『保国勲章飾緒 (Dây Biểu Chương "Bảo Quốc Huân Chương")』の実物があるので、それに付いてるペンシルから型を取り、プラリペアで複製した物を、その新レプリカに取り付けようと考えています。

どうせレプリカなので、見た目さえ悪くなければペンシルの素材はプラスチックでも何でも良いです。

また作る物が増えちゃって、いつやる気になるか分かりませんが…

2020年12月07日

友人からの依頼

カリフォルニアでベトナム軍リエナクト(主に陸軍第5歩兵師団)をやっているベトナム系アメリカ人の友人から、チームの初心者に当時の軍装を解説するために、君のイラストを使わせてもらえないか?と問い合わせがありました。

もちろん二つ返事でOKしましたが、彼のチームはうちら日本のグループと同じく、1950年代~1975年まで幅広い年代をリエナクトの対象としているので、イラストも時代ごとに再編集しておきました。

ちなみに今回のイラストは第5歩兵師団をテーマとしていますが、他の空挺やレンジャー、海兵隊といった即応(機動歩兵)部隊も、徽章や迷彩服が異なるだけで、個人装備に関してはこれとほとんど同じです。

おまけ

彼らカリフォルニアのグループはFANK(クメール国軍)も好きという事なので、僕が自作したクメール陸軍第23旅団第294大隊のパッチ&鉢巻きを使ってくれています。

これでうちのチームも含めると、最低でも世界で5人は294大隊のコスプレしている事になります。いつか全員集合したいなぁ~

ウソみたいだろ。二人ともROTC出た予備役将校なんだぜ。それで

2020年11月22日

新作シーウェーブ

先日香港のIllusion militariaから発売されたベトナム海兵隊ザーコップ(タイガーストライプ)迷彩服のレプリカがついに手元に届きました。

今回モデルアップされたのは数あるザーコップ系迷彩の中でも、1967年頃から海兵隊で支給が開始された、通称『VMD/シーウェーブ』パターンです。

ちょうどこのパターンが導入された直後に、海兵隊はマウタン1968(テト攻勢)やカンボジア進攻など有名な激戦に投入されました。

そのせいか、シーウェーブは(アドバイザーを除き)アメリカ軍には使用されていない割にはマニアの間でも比較的人気の高いパターンの一つであり、過去に何度もレプリカが販売されてきました。

そこで今回は、某豊〇氏の協力を得て、シーウェーブの実物、過去のレプリカ、そして新発売のイリュージョン製を比較してみました。

まず古いレプリカから。

たぶん、ずいぶん前にフランスのコレクターグループが製作したものだと思われます。

その後、このレプリカのパターンをコピーしたものが中国やアメリカ、ベトナムなどで生産されました。

(コピーからのコピーを繰り返しているため、最新のベトナム製は、もはやまったくの別物になり果てています)

ぱっと見の雰囲気は悪くないのですが、こうして実物と見比べてみると、パターンの一部が再現しきれず、それっぽく想像で描いている事が分かります。

そして次が、今回発売されたイリュージョン製。

パターンに大きな欠損はなく、ほぼほぼ再現されています。

黒縞の色はけっこう青っぽいですが、こうして実物と見比べない限りは、そんなに気になるレベルではないと思います。

またレプリカの生地は大抵厚くなりがちですが、こちらは実物とほぼ同じか、若干薄いくらいペラペラで良い感じです。

またボタンも、さすがに低品質な当時物のようなバリは無いものの、厚さや色合いは忠実に再現されており、とても雰囲気が良いです。

いや~、これは買って良かったです。

まだこの服に付ける徽章が揃ってないので、縫い付けは後日のお楽しみ。

ベトナム海兵隊隊歌『海兵隊行進曲』

2020年11月14日

11月の教練会および撮影会

①第2回ヴァンキェップ訓練センター教練会

第1回から1年半も間が空いてしまいましたが、第2回教練会を開催しました。設定は前回と同じく1970年頃のベトナム共和国軍ヴァンキェップ訓練センターにおける地方軍新兵教育です。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

今回は悪天候と参加人数が少なかった事から、教練会は基本動作のみで早めに切り上げ、その後は普段と同じ撮影会を行いました。

②ベトナム陸軍空挺師団(1969~1971年頃)

7月に行った動画撮影会に引き続き空挺師団で集まりました。ただし前回はマウタン(テト攻勢)中の1968年という設定でしたが、今回はそれより少し後の1969~1971年頃を想定しているので、パステルリーフ(レンジャー・エアボーン)迷彩服や、M1967個人装備も織り交ぜています。

③ベトナム陸軍歩兵およびバオアン(1951-1953年頃)

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

第1次インドシナ戦争中(フランス連合期)のベトナム国軍兵という設定で撮りました。写真の赤ベレーは、以前ベレー章を自作した、最初のベトナム陸軍空挺部隊(バオアン)である第1空挺大隊です。ただしこの大隊は設立当初は空挺部隊用の迷彩服が支給されておらず、一般部隊と同じ仏軍TTA47戦闘服を着ており、また作戦中は部隊章も身に着けないため、歩兵部隊との外見的な違いはほとんどありませんでした。

なお、この他にもトゥドゥック歩兵学校の士官候補生という設定でも写真を撮ったのですが、後日、ベテランの方々から考証間違いを指摘(というか陰口)されたので、今回の写真はお蔵入りとします。

他人の粗探しをしては悪辣な言葉を放ち悦に入る小人が多ければ多いほど、我々は都度それを修整し、より完璧に近づいていく。他人を嘲笑う事で自分の惨めな人生を慰め、もうすぐやって来る死という現実から目をそらす哀れな老人たちに感謝しよう。

2020年10月18日

トゥドゥックの作戦服 その2

トゥドゥックの作戦服 その1の続きです。

途中何度も失敗を繰り返し、試行錯誤しながら、やっと完成にこぎつけました。

失敗した分まで載せてると長くなるので、最後にたどり着いた方法だけ記事にします。

エポパテで作った原型を瞬間接着剤で土台に固定

これを100円ショップで買える『おゆまる』で型取り。

真鍮線を曲げ、服に取り付けるためのピンを作る。

型にプラリペアを流し込み、硬くなる前にピンも埋め込む。

硬化後、型から取り出すとこんな感じ。

バリや厚くなり過ぎた部分をヤスリで成形し、Mr.メタルカラーのゴールドを筆塗り。

さらに乾燥後、電動ドリルの先に不織布(使い終えたマスクの切れ端)を取り付けて磨き、金属光沢を出す。

台布を取り付けて、襟章が完成。

服に襟章を取り付け、ボタンをクラッシファイド製ベトナム軍ボタンに交換したら完成です!!!

さっそく家の中でセルフィー

士官候補生と言えばだいたい18歳~20代前半なので、それに合わせて携帯の美肌加工で若返り。

34にもなって学生は無理があるかなと思い始めたけど、でも実年齢通りにしたら世の中のナム戦マニアの大半は高級将校や最古参の下士官しかできず、兵卒がいなくなってしまいます。

なのでこの趣味やってる人の心は皆、永遠の20代。それでいいのです。

2020年10月18日

100均ミニスモーク

自作の士官候補生階級章は、思ったより手間がかかっており、まだ完成していませんが、その間片手間で別の工作をしていました。

先日、仕事帰りに100円ショップのダイソーに寄ったら、良い小瓶、と言うか良い「アルミ蓋」を見つけました。2個セットで100円です。

これを見た瞬間、ある物が思い浮かびました。

そう、米軍SOG、およびSOG指揮下のベトナム軍NKTコマンド部隊御用達の超小型発煙手榴弾、通称『ミニスモーク』です。

このアルミケースは、形だけなら似たようなものがいくらでもあるのですが、

ミニスモークの代用に使えるような小さいサイズの物は、何年探しても見つかりませんでした。

それが今回偶然、蓋だけとは言えサイズ・形状がそっくりな物が手に入ったので、

さっそくミニスモークを自作する事にしました。

なお、僕はこれをコスプレ時のアクセサリーとしか考えていないので、

最初から精密に再現する気も、お金をかける気もありませんでした。

まず、蓋と同じような太さのプラスチック製ボトルを切って接着。

最初は同じくダイソーで売っていたデオドラントローションのボトル(直径33mm)を使いましたが、

いざ蓋に付けてみたら思ったより太かったので他の物を探したところ、

家にあった親の白髪染めのボトル(31.5mm)が丁度良かったです。

これを目分量で切って、ダイソーのホットボンド(200円)で蓋に接着。

そしてプラスチックの部分を、これまたダイソーのアクリル絵の具(銀色)で筆塗り。

どう見ても同じ素材には見えませんし、ケース上部のリブも再現できていませんが、

どうせリグに取り付ける時はビニルテープで巻き付けるのでほとんどテープで隠れてしまい、

下の部分がちょっと見えるだけなので、僕的にはこの程度で十分です。

以上、『ダイソーから始まったのだからダイソーで終わらせる』と半分意地になりながら作ったミニスモーク制作記でした。

2020年10月06日

トゥドゥックの作戦服 その1

涼しくなってきたので久しぶりに軍服制作を再開しました。

今回新しく作る服は、ベトナム共和国軍トゥドゥック歩兵学校予備士官候補生(SVSQ TB)です。

トゥドゥックの軍装は、既に夏季準礼服を持っていますが、今回は訓練時に着用する作戦服(野戦服)を再現しようと思います。

素材は1200円で買った中古の米軍ユーティリティユニフォームのシャツ(OG-107、1964年タイプ)。

この服自体、今となっては希少な物ではありますが、ボタンが欠損している上に丈も短く改造してあったので、コレクションやビンテージ的な価値は低いと見做されてこの値段になったようです。

僕としても良い状態の服を改造ベースにするのは忍びないですが、これならば遠慮なく使えます。

まず手始めに、手持ちの自作プリントパッチとネームテープを縫い付け。

左胸のテープは所属する教育隊を表していると考えられますが、この士官候補生のテープの色は(名前・部隊共に)、白やオリーブグリーンの他、黒地に赤や黄で刺繍されている例も多く見られ、期や隊ごとに異なる色が用いられていたようです。

この辺の細かい事はまだ把握できていないので、今回はとりあえず簡単に作れて無難な配色である白地黒プリントにしておきました。

次に、今回一番重要な士官候補生の階級章の制作に進みます。

(正確には『士官候補生(SVSQ)』は『階級』ではないけど、便宜上階級章と呼びます)

士官候補生の作戦服用の階級章は、陸軍将校と同様に、両襟に付ける正式な(作戦服用なのでこれ自体略式の一種ですけど)と、胸に一つだけ付ける略式の2種類が存在しました。

当時の写真を見ると、野戦訓練時であっても襟に付けるタイプの階級章を付けている事が圧倒的に多いので、

僕も今回は襟タイプを付ける事にします。

実は、この襟用予備士官候補生階級章は、NCHSINCさんでレプリカが販売されています。

しかし片方で25ドル、両襟だと50ドルはちょっとお高い。

いや、出来は良いのでこれを買っておけば間違いないのですが、

貧乏性の僕はつい、「こんなの自分で作っちゃえばいいじゃん」と思ってしまったので、今回は試しに自作してみます。

さっそくタミヤのエポキシパテで粘土細工開始。

そのままだとベタベタしていて細かい部分の形状が作りにくかったので、僕が中学生の頃に買った20年もののKSC製シリコンオイルスプレーを吹きました。

そして細かい部分は書類用のクリップで造形しました。

しかしこれが簡単そうに見えて、いざやってみると、なかなか納得いく形状になりません。 何度も作り直しをしました。

そして乾燥後、さらにヤスリで形状を整えて、ようやく及第点に至ったのが右の物。

これと同じ形状の物をもう一個作るのは無理ですし、服に留めるためのピンも付けなければならないので、

これを原型として形取り・複製しようと思います。

つづく・・・

おまけ

先日、アメリカのNKTおじさんから日本でのお使いを頼まれました。

彼女が近々誕生日を迎えるので、自分の代わりに花束を注文してくれないか?と頼まれました。

もちろん快く引き受けてネット注文できるお花屋さんを検索してみましたが、カレンダーをよく見たらその日は日曜だったので、

配達と言わず、僕が花を持って直接出向けばいいではないかと気付きました。

僕も2年くらい彼女の店に顔を出してなかったので、ちょうどいい機会です。

そして当日、NKTおじさん分の花束と、僕からのプレゼントを持ってお店に直撃。

実は当日の朝、NKTおじさんは彼女と電話で話したそうですが、

僕が行く事は最後まで黙っていたので、まんまとサプライズが成功しました。

お二人ともに喜んで頂けて僕も嬉しいです!

2020年08月15日

ベトナム戦争期の56式/K-56

※2022年9月24日更新

ベトナム戦争中、ベトナム共産軍(人民軍・解放民族戦線)は中国から莫大な数の中国製カラシニコフ=56式自動歩槍の供与を受け、ベトナム語名称『K-56自動小銃(Súng trường tự động Kiểu 56)』の制式名で長年に渡って使用してきました。そしてその後ベトナム戦争が終結し、中国との戦争を経た現在でも、いまだに大量の中国製56式/K-56がベトナム人民軍で現役で使われています。

▲ベトナム戦争中、ベトナム共和国軍が共産軍から押収した56式自動歩槍の山(看板の文字は『中共自動小銃K-56』の意)

ところで、中国製の56式自動歩槍には、大きく分けて2つの世代がある事が知られています。一つは、ソ連製AK-47(III型)の面影を強く残す切削加工レシーバーの前期型。もう一つが、ソ連がAK-47の改良型であるAKMを開発した事に伴い、それに倣ってレシーバーをAKM風のプレス加工にした後期型です。この後期型56式が登場したのは1960年代中頃と言われていますが、正確な時期は分かりませんでした。

▲56式自動歩槍前期型(上)と後期型(下)の比較

ここで僕が前々から気になっていたのが、この後期型56式もベトナム戦争で使われたのか?という点です。最初に述べたように、56式は延べ数十万丁が中国からベトナム共産軍に供与されているため、戦後に撮られた写真には、後期型56式の使用例がいくらでも見られます。

▲後期型56式を構えるベトナム人民軍兵士(写真:Báo Lao Động)

しかし、ベトナム戦争が終結する1975年より前の写真では、僕が確認している限り共産軍の使用している56式は前期型だけであり、後期型の使用例は一例も見た事がありません。後期型が登場したのが1960年代中頃だとするなら、時期的には後期型もベトナムに送られていて当然のような気がしますが、不思議な事にそういった例は今のところ確認できていません。

これは私の推測ですが、もしかしたら当時中国は自軍の56式を旧型(前期型)から新型(後期型)へと置き換えている最中であり、これによって余剰となったお古の前期型56式をベトナム共産軍に援助物資として送っていたのではないでしょうか?56式には、あの特徴的な銃剣をオミットした輸出型も存在していますが、ベトナム共産軍に供与された56式の大半は輸出型ではなくスタンダードな中国軍モデルなのも、これらが最初からベトナムへ供与するために製造されたのではなく、中国軍のお下がりだったからなのかもしれません。

また銃と同様に、56式用のマガジンポーチ(弹匣袋)も、ベトナム戦争中における使用例は金属製コキカンを備える初期型しか僕は確認できていないので、これもベトナム向けに製造されたのではなく、中国軍のお下がりだったのかもしれません。

まるで兄の服のお下がりが弟にまわってくるような話ですが、実際中国共産党とベトナム労働党(現共産党)は第2次大戦中から兄弟政党みたいなものなので、さもありな話です。

また中国以外も同様で、元々ろくな産業の無い北ベトナムや、反政府ゲリラである解放戦線の資金力など微々たるものなので、本来ならベトナム共産軍には、アメリカを相手に15年も戦争を続けられるような国力・経済力はありませんでした。しかしそれでも戦争を行えたのは、ベトナム共産軍が東西冷戦を背景とした対米代理戦争の実行役となった事で、ソ連を中心とする世界の共産陣営が兵器や物資をじゃんじゃん支援してくれたからでした。

うちのトイガン

近年リアルソードやガーダーから56式自動歩槍の電動ガンが発売されていますが、残念ながらこれらは後期型を再現したモデルであり、上記の通りベトナム戦争期の時代設定で使うには根拠が乏しいと思っています。なので僕は東京マルイのスタンダードAK-47に、56式コンバージョンキット(メーカー失念)のバレル・フロントサイトのみを組み込んで前期型56式を再現した物を使っています。またハンドガードとグリップは木製、レシーバーも金属製に変えてありますが、刻印までは再現していません。

なおNKTやLLĐBといったベトナム共和国軍特殊部隊では、兵士の外見や銃の発砲音を共産軍のように偽装するため、敵から鹵獲したAK-47や56式が多数使用されましたが、こういった部隊では56式に搭載されているスパイク銃剣は不要と見做され取り外されている場合が多いので、うちの56式も銃剣は外してあります。

▲うちの初期型56式風電動ガン

▲銃剣が取り外された初期型56式を使用するNKTコマンド雷虎SCU (MACSOG Ops-35 C&C部隊)隊員

まとめ?

これだけ書いておいて言うのもなんですが、ベトナム戦争では共産軍・米越政府軍ともに、ソ連製AK-47(あるいはほとんど同じ外見の北朝鮮製58式自動歩槍等)もかなり多数使っているので、実は56式を使う事にこだわる必要など全く無く、むしろ無理やり後期型の56式を使うくらいなら、市販のAK-47をそのまま使った方が考証的にはよっぽど正しいという点を申し添えさせて頂きます。