2021年08月29日

PRUのパッチ(暫定版)

以前から自分用にPRUのパッチのリストを作っているのですが、なかなか情報が集まらず、まだ半分も把握できていません。

また断片的な情報に頼っているため、現在リストに入っている物も、本当に正しいかどうか検証するには至っていません。

なので、ここで暫定版リストを公開して、記事をご覧の方に情報提供をお願いしたいと思います。情報あるいは指摘がございましたら、コメントでお知らせ頂けると助かります。

なお、PRUのパッチ・部隊名は以下の二つの時期で異なるので、リストの方も各省2段ずつで作ってあります。

VCI(ベトコン組織)破壊を目的とする鳳凰計画(フェニックス・プログラム)の実働部隊として各省政府に設置された準軍事警察部隊。

計画全体の指揮はサイゴン政府の鳳凰計画局および米国CORDS(事実上のCIA)が統括。

PRUは各省政府直属の組織であったため、省の名前が部隊名であり、部隊番号は持たなかった。

1972-1975年:地方軍独立偵察中隊 (Đại Đội Trinh sát biệt lập)

1972年のフェニックス・プログラム終了に伴い、各PRUは同じ省(小区)の指揮下にある地方軍に編入され、「独立偵察中隊」へと改名される。また地方軍の編成に合わせ3桁の部隊番号が割り振られた。また必要に応じ中隊は増設された。

地方軍編入後も引き続きVCI破壊作戦は任務に含まれていたが、この時点でベトナム政府はすでに国内のVCIおよびゲリラ部隊をほぼ完全に壊滅させていたため、PRUも地方軍編入後は、南侵した北ベトナム軍に対する正規の軍事作戦が主な任務となった。

おまけ

先日、二郎系ラーメン食べ歩きが150店目に達しました。

150店目は、東京西日暮里の「えどもんど」さん。

実はこのお店にトライするのはこれが3度目でして、最初の2回はコロナのせいで臨時休業&早閉まいで、お店の前まで行って食えず終い。3度目の正直でようやく食べる事が出来ました。

うん、記念に相応しい味とボリュームでした。大満足!!

2021年08月26日

黒龍會&タイガー小話

※2021年8月28日更新

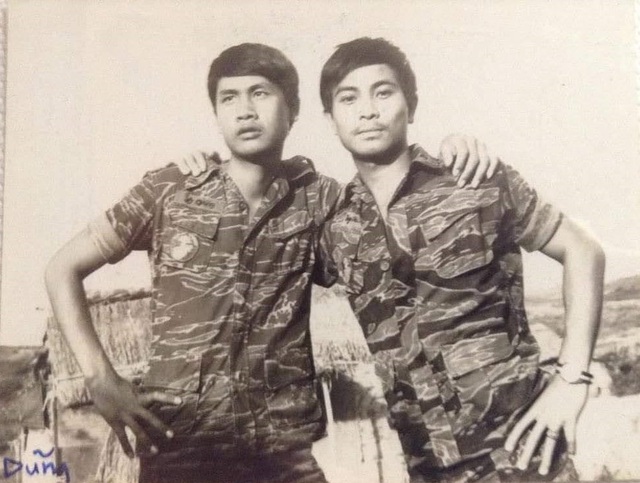

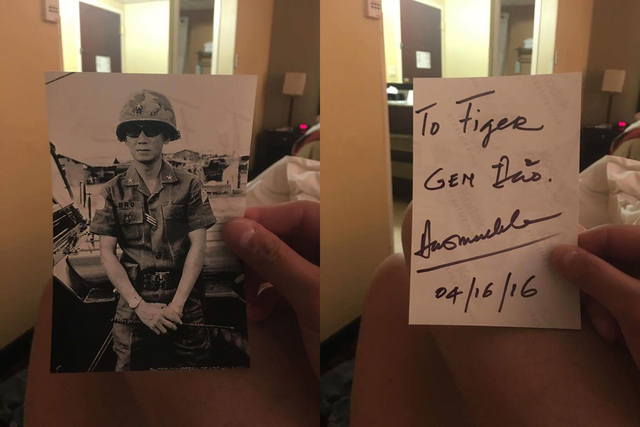

プチ撮影会の写真です。

設定は1973~1975年頃の総参謀部技術局作戦部(NKTコマンド黒龍)

僕の個人装備はĐLCH製ホアズン迷彩服と、自作40mm M381HE入りアムニションキャリングベスト、トイテックM203無理矢理装着マルイXM177E2です。

友人が着ている4ポケットタイガー(海兵隊のではなく、街で売ってるMDAPタイガーのコピー品を想定)も70年代っぽくてイカしてます。

ところで、ザーコップ/タイガーストライプパターンには数多くのバリエーションが存在している事が知られていますが、これらは迷彩パターンの違い以前に、まず誰が何のために作ったのかという大本の部分で以下の三種類に分類できます。

①ベトナム海兵隊制式迷彩

当ブログではベトナム名の「ザーコップ(虎皮)」と呼称。大別すると1957年から作られた1stから、1973年頃~1975年まで作られた5thまで5世代あり。

②MDAP発注品

当ブログでは「MDAPタイガー」と呼称。米軍がCIDGに支給するため、1962年にベトナム海兵隊のザーコップ2ndパターンのコピーをMDAPにより日本で生産させる。以後、MDAP発注先の日本・沖縄・韓国・台湾などで、下請けメーカーがコピーのコピーを繰り返しながら様々なパターンを生み出し、1970年代まで作られた。米国政府の予算で作られたので、支給時はちゃんとビニール袋にFSNとコントラクトナンバーが記載してある。

③民間製

当ブログでは「民製タイガー」と呼称。兵士の間でタイガー系迷彩が人気な事から、民間アパレルメーカー各社が自主的にタイガー系の迷彩を製作。ベトナムやタイなどの街の露店で販売された。

それぞれの支給先を見てみると、

①はベトナム海兵隊のみ支給。

②は公式な支給先はCIDGのみ。

③は官品(支給品)ではない。

ただし②③は、現地の米軍・ベトナム軍・その他FWMF(自由世界軍)兵士が自費で(あるいは部隊単位で)購入する事で着用された。

さて、それぞれのタイガー系迷彩の解説は世の中にたくさんあるので割愛して、今回はタイガー好きの間でもなかなか語られる事の無い、と言うかあまりにオリジナリティあり過ぎてタイガー系統と見なされていないベトナム戦争時代の③民製タイガーの亜種をいくつかご紹介します。

(画像は各種海外フォーラムから転載です)

通称「モンスター」パターン。笹の葉っぽい手の込んだ柄

通称「スターバースト」パターン。かなり自由なデザインになる

名称不明。もう完全に別物。

当時は被服に関しては大らか、かつ戦時中だったので、タイガーストライプを含む正式な軍服ではない民製迷彩服を着る事が米越軍ともに黙認されていたようです。

これを日本で例えるなら、自衛隊がAPEや寅壱の迷彩を買って着てる感じかな。

(ただし当時は迷彩服の支給はエリート部隊のみで、支給されない兵士は民製迷彩服を買うしかなかったので、全部隊に迷彩服が支給される現代とは事情が異なりますが)

2021年08月15日

TUC型ザーコップ上着完成

前回に引き続き部品作成していきます。

TCU型ポケットのマチを作成。

作ってみて分かったのですが、このTCU型ポケットって物凄い布を消費しますね。

普通のマチなし貼り付けポケットの2倍くらい生地を使いました。

さらにエポレット、ウエストアジャストタブも作成。

今回ボタンホールは家庭用ミシンのボタンホール機能を使って作ったのですが、途中でミシンの調子が悪くなって汚くなってしまいました・・・

こうして揃った部品を上着本体に縫付け。

上側(胸)ポケット

下側(腰)ポケット

ポケットのボタンの留め方はベトナム軍が独自に簡略化したもので、原型となった米軍TCUとはかなり異なります。

今回はお洒落として、師団章と一体のペンポケットも追加。

こうしてなんとか、上着を縫い終わりました。

なお、インシグニアは第258海兵旅団第5海兵大隊『黒龍』という設定にしましたが、まだネームテープが準備できていないので、それが揃ったらこの服の本当の完成となります。

さて、お次はこれのおパンツを作らなきゃですが・・・

もともとジャケットとして縫ってあった本体にポケットなどの部品を付け加えるだけで済んだ上着とは違い、パンツはツナギをバラして、その下半分を通常のパンツ型に仕立て直すつもりなので、上着よりもはるかに手間がかかりそうです。

そのくせインシグニアを付ける訳でもないので、がんばって作っても見た目パッとしないというのがパンツの悲しい所。

2021年08月07日

TUC型ザーコップ

ベトナム海兵隊の第5世代ザーコップ迷彩、通称「レイトウォーラージ」パターン生地で出来た民製ハンティングスーツを素材に、海兵隊の作戦服に仕立て直す作業の進捗です。

今回はTCU型の服を作るので、過去に実物から採寸したデータを基に型紙を作っていきます。

僕はコレクターではないので実物はほとんど持っていませんが、コレクターの友人の手伝いをしていると実物に触れる機会も多いので、その都度細部を採寸、ノートに記録してきました。

このTCU型を採寸したのは、もう5年も前の事ですが、ついに役に立つ日がやってきました。

こういうデータも、この趣味の上では立派な財産と言えるかもしれません。

ポケットの型紙と、生地素材の山

ポケットやエポレットなど、ジャケット本体に取り付ける部品を作成

できた部品を本体に仮置き

おー!かなり完成形が見えてきました!

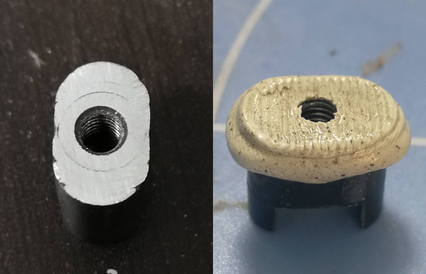

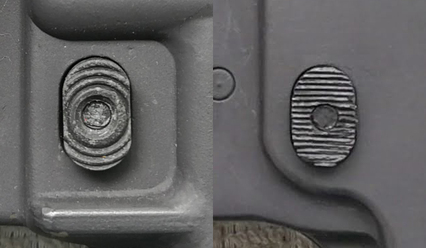

なおベトナム軍のTCU型作戦服の原型となった米軍TCUのポケットは、『外下がりフタ/内側マチ』ですが、ベトナム軍では反対に、『内下がりフタ/外側マチ』という仕様も多く見られます。

なので今回はベトナム式*TCUとして、『内下がりフタ/外側マチ』仕様で作っています。

米軍TCUとベトナム軍TCU型作戦服のポケット比較

※ただし米軍と同じ『外下がりフタ/内側マチ』や、他にも『外下がりフタ/外側マチ』といったバリエーションも多く存在します。

2021年07月31日

40mmダミーカート自作その3

前回は弾頭風防まで塗装したので、次に本体(弾頭弾帯と薬莢)を塗装してきます。

全体にシルバーを筆塗り。

シルバーが乾いたら、弾帯部分にマスキングして、薬莢をエアブラシで塗装。

塗料は基本色のグリーンとブラウンを混ぜてオリーブドラブっぽく調色したもの。

下地の金属感が残るように、通常よりも希釈したものを薄く塗りました。

先に塗装してある風防と、本体をホットボンドで接着。

最後に(風防が発泡スチロール製なので)水性のトップコート光沢を吹いたら完成。

これを20個繰り返すと・・・

こんな感じ!

単体で見るとショボいけど、20個もあると、それなにり迫力がありますね。

もちろんリアルサイズなのでアムニションキャリングベストにもぴったり収納できます。

ダミーカートを自作するきっかけとなった、ポケット上下からのチラ見え問題もこれで解決しました。

・・・しかし実は、まだポケットが4つ空いています。

ベスト最上段の、信号/発煙弾用の長いポケットです。

なんか、もう疲れたよ・・・。せっかく机の上が片付いたのに。

待てよ。そう言えば40mm信号弾って保護用の紙筒が付いてたよな・・・

うん、決まり。

トイレットペーパーの芯を突っ込んでおこう。

2021年07月23日

40mmダミーカート自作その2

前回の続きです。

20個という数を前に途中で面倒くさくなり、最後に作業してから2週間ほど経ってしまいましたが、連休を利用して作業再開しました。

前回作った木製の本体に、少しでも木目を隠すため全体に溶きパテを筆塗りし、乾燥後にサンドペーパーで研磨。

次に本体に弾帯(砲身内でライリングと密着する部分)の形状を追加。

弾帯はビニールテープを細く切って巻いただけです。

本体の加工はひとまずこれで終わりとし、弾頭風防部分の制作に入ります。

素材としたのはAmazonで売ってたΦ40mmのタマゴ型発砲スチロール。

これの上下をカッターナイフで切り落とし、風防の形状にします。

本体と仮組するとこんな感じ。

これにて形状加工は完了とし、ようやく塗装に進みます。

まず先に風防をクレオスの水性ホビーカラー ゴールド(金)で筆塗りしました。

風防は発泡スチロール製なので、水性塗料で塗らないと溶けてしまうのです。

↑まだ風防と本体は接着していません。

塗料を塗った風防を乾かすのにちょうど良かったので、本体の上に置いてるだけです。

同時進行で本体も塗り始めましたが、6本塗ったところで手持ちのシルバーの塗料を使い切ってしまったので、今日はここまで。

新しい塗料が届いたらまた再開します。

2021年07月10日

40mmダミーカート自作

先日、米軍のグレネーダーベスト(アムニションキャリングベスト)を買ったんです。

でもこのベストって、ポケットの中に弾薬が入ってないとペシャンコでカッコ悪い。

なので最初は塩ビ管でも切って入れておこうと思っていたのですが、よく見るとポケットのボタンを閉じた状態でも弾薬の上下がチラ見えしているではありませんか。

それでは流石に見栄えが悪いので、ちゃんとダミーの40mm弾薬を入れる事にしました。

まず40mmダミーカートとして一番入手が楽なのが、AMAやTMCなど各社からレプリカが発売されているM433 HEDPです。

しかしこのM433は現用の40mm弾薬であり、ベトナム戦争期には存在していないので、ベトナム専門でやってる僕は使えません。

ベトナム期をやるにはM381やM406など、弾頭先端がフラットになっている初期のHE弾が必要なのです。

ネットで探すと、海外にはそれら旧式のHE弾のレプリカを販売している業者もあります。

しかしこのM406は、本来あるはずの弾頭弾帯部分と風防との繋ぎ目がありません。

もしかしたら実物ではなく、エアソフト用のモスカートの形状をコピーしたのかも知れませんね・・・。

数個ならともなく、ベストには20発も詰めなくてはならないので、送料考えたら値段も安くも無い上に出来も微妙では、買う気になりません。

一方、文句なく出来が良いのはこちらのM381。

画像: Yourprops.com

なんと、ターミネーター2のT-800コスプレ用小道具として販売されているそうです。

しかし出来が良い分、受注生産の為、価格もかなり行きそう。

しかも金属製なため、そもそも税関を通すのが難しそうなので諦めました。

こうして市販品でまかなう事は諦め、結局自作する羽目に。

ホームセンターで40mmの木材丸棒を購入し、長さ66mmに切ってもらいました。

66mmとはおおよそ、弾薬の全長から弾頭風防部分を抜いた長さです。

旋盤加工できれば風防を別に作る必要も無かったのですが、このために旋盤を買うのではコストに見合わないので、他の方法を考えました。

ネット上には電動ドライバーを使う自作簡易旋盤の作例がいくつかありましたが、それも何だかんだ部品を揃えたり加工したりする手間がかかります。

なので僕が考えたのが、木材に全ネジを貫通させ、ナットで固定し、電動ドライバーで回すというもの。

今回のように、加工物に不要な穴を開けてもかまわない状況でしか使えない方法ですが、その分コストはネジ・ナット代しかかかりません。

うまくいくと、こんな感じ。

加工するのはケースの下側のグルーブ部分だけです。

形状の再現性はかなりいい加減ですが、どうせベストにしまえば上下がちょっと見えるだけなので、個々の再現度よりも作業効率を優先しました。

20個もあると、もう細かい形状なんてどうでも良くなってきます。

また理論上は上手くいくはずだったこの方法ですが、僕の加工技術の問題から、実際やってみると失敗が幾度もありました。

ちゃんと円の中心に目印を書き、ドリルの先端をそれに合わせたはずなのに、いざドリルを回すとなぜか中心からずれた場所に刃が入ってしまいます・・・

この状態の物をドライバーに接続して回すと、偏心しているせいでグワングワンと揺れまくり、削るどころではなくなります。

これを防止するには、加工物とドリル両方をちゃんと固定して穴あけできるボール盤が必要ですが・・・

旋盤をケチったがためにボール盤が必要になるとか、ドツボじゃん

2021年06月20日

自撮りと縫物

昨日塗ったM9風ガスマスクを付けてさっそく部屋で自撮り。

設定は1965年のサイゴンにおける仏教徒デモ対応に出動したベトナム陸軍空挺旅団です。

ただし写真のように、ベトナム軍が60年代初頭~中盤にライアット装備として使用したボディーアーマーとしては米海兵隊のM52(初期型および普及型)が多く見られるのですが、僕はまだ持っていないので、今回は代わりに米陸軍のM1952Aボディーアーマーを着ています。

銃は先日完成したAR-15モデル601です。

また、迷彩服は以前から持っていた香港パンツァーファウスト製リプロのボンヒュエット(ブラッドケーキ)迷彩服ですが、この服は今まで1962~1964年頃の時代設定にしていたので部隊章などは付けていませんでした。

しかしもう一着別のメーカーのボンヒュエット迷彩服リプロが手に入る見込みが立ったので、そちらを62~64年仕様にする事とし、手持ちのパンツァーファウスト製には部隊章および天使の翼章を縫い付け、1964年末~1968年頃のインシグニアに変更しました。

もともとボンヒュエット迷彩服の裁断はマチ付きの大ポケットが基本であり、パンツァーファウストが再現したこの小ポケット仕様は60年代中盤に登場したバリエーションの一つ(かつジッパーポケットは官給ではなくテラー改造品)なので、やはり1964年以前を再現するなら大ポケット仕様が欲しかったのです。

おまけ

以前作った第81空挺コマンド群第4強襲中隊仕様のホアズン迷彩服(フォクフン製リプロ)にインシグニアを追加しました。

今回追加したのはローカルメイドの米軍ジャンプウィング(ベーシック)と、袖のBiệt Cách Nhẩy Dù(空挺コマンド)タブです。

空挺コマンドは1970年までプロジェクト・デルタの主力として米軍グリーンベレーB-52の指揮下にあり、また同じく米軍MACV-SOGの指揮下にあったNKTからの転属者も多く居るため、米軍からジャンプウィングを授与されている兵士も多くいました。

空挺コマンドは1970年のLLĐB解隊に伴い第81空挺コマンド群として再編成され、その際に部隊章も上の写真の物へと再制定されましたが、それがベトナム軍の部隊章としては珍しい三角形をしているのも、プロジェクト・デルタの伝統を継承している為だそうです。

2021年06月19日

M9風ガスマスク

今さらですが最近、米軍のM9ガスマスク(フィールドプロテクティブマスク)が欲しくなってきました。

そろそろライアット装備も始めてみようかと。

なのでさっそくネットでM9を探してみたのですが、もうあまり出回っていないんですね。

数年前、デッドストックの缶入りM9が安く売りに出ているのに気付きながら、ついスルーしてしまったのが悔やまれます。

しかし無い物ねだりしてても始まらないので、今手に入る物で代用することにしました。

中でもセルビア製のM-1/MC-1ガスマスクは形状がM9そのまんま、かつ日本国内でも安く出回っているので、これを使う事にしました。

デッドストック品のセルビア軍MC-1ガスマスクを購入。

形状はオリジナルのM9とほぼ同じですが、アイピースリングとフィルターの色だけは違うので、ちゃっちゃと塗っていきます。

アイピースリングはMr.カラーのブラックを筆塗り。

フィルターはホワイト、ブラック、ブルーでそれっぽく調色してエアブラシで塗装。

出来上がり。左がM9風塗装MC-1、右が実物のM9

オーケイ。ぱっと見パチモンとはわからないでしょ。

ちなみに、このマスクを装着して我が家のワンコに近寄ったら、その不気味さに怯えて吠えまくってました。

ちょっと怖がらせ過ぎたのか、その後マスクを外しても、僕から逃げてしまいます。おお、ごめんよハルちゃん。

2021年06月06日

自撮りと加工

続いて、背景の合成にチャレンジしました。

本当はグリーンの背景を使ってクロマキー合成したいのですが、僕のPCに入っているソフトは古いため、うまくクロマキー合成ができなかったので、家の白い壁紙を背景にして、昔ながらの手動切り抜き合成を行いました。

①屋外/カラー:ベトナム陸軍空挺師団 1971年頃

う~ん、やっぱりカラーだと色の調整が難しいです。

また屋外という設定だと、光と影の向きも合わせるのも面倒です。

②スタジオ写真/モノクロ:フランス植民地軍コマンド・ノーヴィトナム 1953年頃

こちらは成功。もともとは合成ではなく、このような写真館にある風景画が描かれた布を探して実際に部屋に設置しようと考えていたのですが、なかなか好みの図柄が見つからず、またオーダーメイドしようものなら結構なお値段になるため、とりあえずは合成で済ませました。

③スタジオ写真/モノクロ+手着色:ベトナム海兵師団第2海兵大隊 1969年頃

当時の写真によくある、モノクロのプリントに持ち主が油性ペンで色を着色した物っぽくしました。

スタジオ写真風は割と手軽に作れたので、買ったのにまだ着て写真撮ってない服を(腹が出て着れなくなる前に)さっさと撮ってしまおうと思っていたのですが・・・

その後、家の中に棚とかが増えたせいで、背景に使える広い壁が無くなってしまいました。

やはり撮影の都度スクリーンを設置できるクロマキーに移行するしかなさそうです。

2021年06月02日

最近縫ったもの

ĐLCH製ホアズン作戦服 NKT作戦部"コマンド黒龍"仕様

なおボタンは全てクラッシファイド製に交換してあります。

フォクフン製ホアズン作戦服 空挺師団仕様

以前紹介したPhuoc Hung製リプロの2着目を買いました。

こちらの徽章は空挺師団仕様にしています。

フォクフン製のボタンは元々とても出来が良いので、付け替える事なく、そのまま使っています。

ビンテージ・ハンティングウェア ベトナム海兵隊化改造中

まずはパンツに比べれば比較的簡単な改造で済むジャケットを先に片付けていきます。

胸囲や腹囲がブカブカだったので、服の内側を縫ってサイズダウン。

ついでに袖を、ロールアップした時にちょうど良くなるくらいの長さに(半袖)にカット。

ツナギの上半分をバラした布を上前身頃に追加して、前立てを隠しボタン化。

一般論として、ベトナム製のTCU型作戦服の前立ては、必ずしも米軍TCUと同じように隠しボタンになっている訳ではないのですが、今回再現しようとしている海兵隊作戦服の場合は前立てが隠しボタンになっている例を多く見かけるので、それに倣いました。

また原型となった米軍TCUは上前身頃自体が前立てを覆っており、その下に別の布でボタンホール用の前立てが縫い付けられていますが、ベトナム海兵隊のものは前立てを覆う部分も前身頃と別の布になっているのが当時の写真から読み取れるので、幸いこうして自作が可能でした。(前身頃と一体だったら隠しボタン化は無理でした。)

つづく

2021年05月22日

最近やった作業

人民自衛団ビニールバッジ

仲間内に配布するため、ベトナム共和国軍の指揮下にあった反共民兵組織『人民自衛団(Nhân Dân Tự Vệ)』のビニールバッジの自作レプリカを量産しました。

実物をスキャンし、印刷に適したデータに修正。プリンターで紙に印刷します。

ホームセンターで買ってきたビニールシートではさみ、縁をローラー型ホットシーラーで溶着。

今回初めてホットシーラーという道具を使いましたが、これ簡単そうに見えて意外と難しかったです。

接着部分に当てる時間が短すぎるとちゃんと溶着せず、長すぎると表面がグチャグチャに溶けたり、切断していまいます。

こうして出来上がったもの。左が実物、右が自作品。

当時の使用例

人民自衛団の服装は基本的に民生品の黒シャツ/スラックス、または黒アオババ/クアン(所謂ブラックパジャマ)なので、それらの服にこのバッジを付けるだけで簡単に再現できます。

ドラゴン製ホアズン迷彩服

先日買ったドラゴン製のホアズン(ERDL)迷彩服のボタンをクラッシファイド製ボタンに交換。

インシグニアの設定は、陸軍レンジャー部隊にしました。

赤いネームテープを付けたので第11,21,30,31,32,34レンジャー大隊のどれかという事になりますが、この服にはまだ軍団/レンジャー群を示す徽章は付けていないので、大隊も特定していません。(過去記事『レンジャー大隊識別色』参照)

レンジャー部隊は一つのまとまった部隊ではなく、各軍団の隷下に分散して配置される即応部隊でした。なので同じレンジャー部隊でも、サイゴンとフエでは、レンジャー大隊が所属する軍団/レンジャー群は異なります。

なので軍団パッチを付けるのは簡単ですが、付けてしまうとリエナクトの際にその服が着れる設定が限定されてしまうので、僕はこの服に関してはあえて軍団を特定しない事にしました。

海兵隊末期ザーコップ迷彩服作成開始

実物のベトナム海兵隊最終型ザーコップ(タイガーストライプ)迷彩服と同じ生地を使った民生ハンティングウェアが手に入ったので、これを素材にベトナム海兵隊迷彩服を自作しようと思います。

ジャケットはそのままベースに。ツナギは上下をバラして、下をパンツに、上側を生地取りにします。

目指すはベトナム戦争末期の1973~1975年頃に多く見られる、米軍TCU(ジャングルファティーグ)を模した裁断のタイプ。

大隊をどれにするかはまだ決めていません。

2021年05月15日

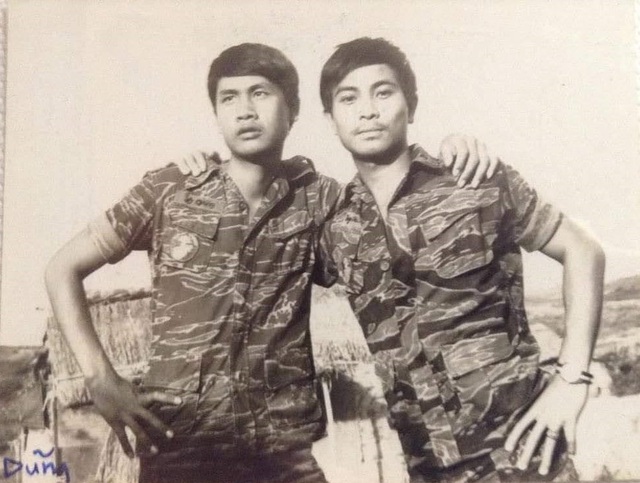

ダオ少将のサイン復元

2016年4月、アメリカ在住の映像作家の友人が、彼が作成しているドキュメンタリー作品の一環として、1975年の『スンロクの戦い』で共和国軍最後の英雄として勇名を馳せた元ベトナム陸軍少将レ・ミン・ダオ氏にインタビューを行いました。

友人はその際、ダオ少将に僕の事を話し、そしてありがたい事に、戦時中のダオ少将(撮影当時は准将)の写真の裏に、本人から僕(あだ名Tiger)宛てに直筆サインを書いてもらいました。

▲友人から「サイン書いてもらったから今度送るよ」というメールと共に来たサインの写真

しかしその後、友人はあろう事か、このサイン入り写真を、僕に送る前に紛失しやがりました。

僕から頼んだ訳ではなけど、もったいなぁ~

ところがその年の12月、僕もアメリカに赴き、その友人と一緒にカリフォルニア在住の元ベトナム共和国軍軍人の方々にインタビューする機会を得ました。そしてその際、なんとダオ少将にもお会いできることになったのです。

がしかし、実際には、約束を取り付ける際の手違い(ダオ少将側が日程を勘違いしていてカナダへの家族旅行とダブルブッキングしていた)でインタビューはキャンセルになったので、残念ながら直接お会いする事は叶いませんでした。

そして昨年2020年3月、ダオ少将は永眠。

インタビューが叶わなかったのはしょうがないけど、せめて本人に書いてもらったサインくらいは欲しかったので、上の友人から送られてきた画像からサイン部分を抽出し、このような形に復元しました。

直筆ではありませんが、大切に残しておきたいと思います。

【再掲】

スンロクの戦いにおけるダオ少将(当時准将)

ナレーション:

In anxious Saigon, the name Xuan Loc become synonymous with hope and heroism. General Le Minh Dao defied the communists.

(サイゴンの危機に際し、スンロクの名は希望と英雄的行為の代名詞となっている。レ・ミンン・ダオ将軍は共産軍に立ち向かっている。)

ダオ少将:

I will hold Long Khánh, I will knock them down here, even if they bring here two divisions or three divisions.

(私はロンカインを守り抜く。例え敵が2個師団、3個師団で押し寄せようが、私はここで敵を打ち倒す!)

レポーター:

Brigadier General Le Minh Dao told the assembled newsmen that he had beaten back 6 major attacks in 5 days..... I don't care how many divisions the other side sends me, he told us. I will knock them down.

(レ・ミン・ダオ准将は集まった報道陣に対し、この5日間で6つの主要な攻撃を撃退したと語った。彼は、敵が何個師団で攻めて来ようがかまわないと語る。私はそれを打ち倒す、と。)

ダオ少将:

I think the enemy, they think they can swallow down very easy. But now I can say with you, they hit to the rock. They hit to the rock. And we broken their heads already.

(敵はいとも簡単にここを攻略できると考えていた事でしょう。しかし今、私はあなた方に断言できます。敵は躓いた。躓いたのです。そして我々はすでに、彼らの先鋒を撃破しました。)

レポーター:

What is the morale of your men here?

(あなたの部隊の士気はどうですか?)

ダオ少将:

I can say with you they fight for 5 days already, and now today they still launch the attack, and push the enemies away, and you gone. With face of my soldiers always smiling and with good shape, good condition.

(断言します。敵はすでに5日間戦っており、今日、今現在もまだ攻撃を継続しているが、あなた方が見てきたように、我々は敵を撃退しています。兵たちの表情は常に明るく、良い状態です。士気は高いです。)

レポーター:

Is this battle crucial do you think to the future of Saigon?

(この戦いはサイゴンの未来にとって非常に重要なものだと認識されていますか?)

ダオ少将:

First.... if we can hold here, I think we can give good confidence for the people of Saigon. So we will try to do very hard, we will try our best to ...keep it.

This is the first wave of attack. Enemy can use more regiment. More fresh regiment to launch some next attack, again. But no problem! No problem!

(まず・・・、我々がここを守りきれば、サイゴン市民を安心させる事が出来ると思います。そのために我々は奮励努力し、防衛に最善を尽くします。

これは攻撃の第一波に過ぎません。敵はまだ連隊を持っています。次の攻撃にはさらに新たな連隊を投入してくるでしょう。けれど問題ありません。大丈夫です。)

2021年05月08日

撮影会② FANK第294猟兵大隊

先日の撮影会で撮った写真その2です。

その1はこちら

こちらの設定は、カンボジア内戦(1970-1975)時代のクメール陸軍第23歩兵旅団第294猟兵大隊。

クメール兵が5人に増殖しました。

次は米国製装備が行き渡る前(1970年代初頭)の共産圏装備時代のFANKをやってみようと思います。

(1970年にクメール共和国=ロン・ノル政権が成立して反共・親米体制になる前の、クメール王国=シハヌーク政権時代のカンボジアはむしろ第三世界の中でも親中・親ソが顕著な準共産陣営国家でした。だからベトナム人民軍や解放民族戦線といった外国の武装勢力が自国の領土(ホーチミン・トレイル)を我が物顔で往来していても黙認していた訳です。)

おまけ:幻の空挺師団

しかし当日空挺師団の衣装を持ってきたのは二人だけ

パッチ以外は空挺コマンドとほとんど変わらないから、上着を交換するだけで楽にできるのに、そもそもメンバーが告知をちゃんと読んでないという落とし穴。

逆によく空挺コマンドがあれだけ集まったなと思います。

2021年05月06日

GW撮影会① 赤火の夏1972-アンロクの戦い

この連休中に撮影会を行いました。

今回の設定はベトナム戦争最大の激戦の一つである1972年の『赤火の夏(イースター攻勢)』の中でも、ビンロン省で発生した『アンロクの戦い』におけるベトナム陸軍第81空挺コマンド群第4強襲中隊を想定しています。

アンロクの戦いと言えば、カンボジア経由でビンロン省に侵入しアンロクに大挙して押し寄せた北越軍機甲部隊に対し、ベトナム軍の歩兵部隊(主に第5歩兵師団、空挺師団、第81空挺コマンド群)がM72対戦車ロケットで戦いを挑み、そして激戦の末に多数の戦車・装甲戦闘車両を撃破し、北越軍を撤退に追いやった事で歴史にその名を残しています。

注:我々の軍装の設定は第4中隊(赤いネームテープ)ですが、この当時の写真は第3中隊のものです。

今回の設定はベトナム戦争最大の激戦の一つである1972年の『赤火の夏(イースター攻勢)』の中でも、ビンロン省で発生した『アンロクの戦い』におけるベトナム陸軍第81空挺コマンド群第4強襲中隊を想定しています。

アンロクの戦いと言えば、カンボジア経由でビンロン省に侵入しアンロクに大挙して押し寄せた北越軍機甲部隊に対し、ベトナム軍の歩兵部隊(主に第5歩兵師団、空挺師団、第81空挺コマンド群)がM72対戦車ロケットで戦いを挑み、そして激戦の末に多数の戦車・装甲戦闘車両を撃破し、北越軍を撤退に追いやった事で歴史にその名を残しています。

そして我々のもとにも、世にも恐ろしいT-54/55戦車が襲いかかりました。

獲ったど~!!!

獲ったど~!!!

注:我々の軍装の設定は第4中隊(赤いネームテープ)ですが、この当時の写真は第3中隊のものです。

なお、この時第3中隊長だったファム・チャウ・タイ少佐(写真一番左手の人物)とは2016年にアメリカでお会いしてきました。

2021年05月01日

AR-15モデル601完成

【前記事】

最後に残っていた改造箇所を片付けました。

エジェクションポートカバー

もともとJACのエジェクションポートカバーはAR-15第2・第3世代(つまりM16/XM16E1からM16A1シリーズ)の形状をとても良く再現しているのですが、今回はこれをプラ棒等で、もっと古い第1世代の形状に改造しました。

改造前、改造後

ちょっと接着剤の跡が汚くなってしまいました・・・

マガジンリリース

これもセレーションが水平になっている第1世代タイプに改造。

元からある円形のセレーションを削り落とし、パテで水平の溝を作成

改造前、改造後

う~ん、やはりセレーションは難しい。

でも細かい部分を気にしだすとキリがないので、ひとまずこれで完了とします。

レシーバーピボットピン

ジャンク箱に入っていた、中がメスネジになっている謎のボルトをベースに改造。

第2世代以降が備えている脱落防止のピンを内蔵したエジェクションポート下のリブが第1世代のレシーバーには無いので、第1世代の脱落防止機構はピボットピン側に付いています。

しかし、それを再現するのは大変なので、ピンの太さをレシーバー側の穴の径ギリギリにして圧入する事で簡単には落ちないようにしました。

改造前、改造後

これが我が家のコルト・アーマライトAR-15(モデル601)

刻印はいじってないし、僕の工作技術も未熟なため、まだ完璧とは程遠いものの、なんとか形になりました。

当面はこの状態で使うつもりですが、もしかしたらそのうち我慢できなくなって刻印も打ち直す事になるかも。でもその時はちゃんと業者に頼みます。

モデル601とベトナム軍

そもそも僕がモデル601を作った動機は、この銃がコルトによって製造された最初のAR-15であるという銃器マニア的な興味に加えて、ベトナム共和国軍マニアとしても長年渇望していた銃だったからであります。

AR-15モデル601は1960年にアメリカ空軍に採用され、さらにその後ベトナムにおいて米陸軍特殊部隊が実地テストを行った事は広く知られています。

しかし実はその陰で、1961年から1962年にかけて約1,000丁のモデル601が軍事支援物資としてアメリカからベトナム共和国軍に供与されていました。

当時、東南アジアにおける共産主義勢力の排除を目的とした限定的非対称戦争『プロジェクト・アージル(Project AGILE)』を実行していたアメリカ国防総省ARPA(高等研究計画局)は、軽量・高威力を両立しているAR-15(モデル601)は従来の米軍火器よりも体格の小柄なベトナム人兵士に適していると考え、コルトに対し新たにモデル601を発注、1962年に計965丁のモデル601と5.56mm弾薬55万発をベトナム軍の各部隊に供与しました。

【モデル601のベトナム軍における配備先】

空挺旅団 390

CIGD 125

第7歩兵師団 100

レンジャー部隊 100

海兵隊 100

特殊部隊 100

第5歩兵師団 40

NDTVハイイェン 10

(出典:Black Rifle: M16 Retrospective, R.Blake Stevens, Edward C. Ezell, 1992)

こうして米軍はモデル601を空軍基地の地上警備および特殊部隊による小規模なテストでしか使用しなかった一方、ベトナム軍はAR-15という銃を初めて実戦で本格的に運用した組織となりました。

▲AR-15モデル601とベトナム陸軍空挺旅団の兵士(1960年代前半撮影)

それから2年後の1964年、アメリカ陸軍および海兵隊はようやく重い腰を上げてAR-15(モデル603 1964年型)を『XM16E1』として試験採用。翌65年からベトナム派遣部隊に大々的に配備していきます。

その一方でベトナム軍へのAR-15の供与は1962年分で一旦打ち切られており、新型のXM16E1が配備されるのは米軍から2年遅れの1967年となりました。

なおXM16E1の改良型として1967年に制式採用された『M16A1』(モデル603 1967年型)の配備はアメリカ・ベトナム両軍共に順調に進められ、米軍での採用翌年の1968年初頭にはベトナム軍でも、一線級部隊の主力小火器はM16A1に置き換わりました。

2021年04月29日

モデル601その3

【これまでのお話】

・モデル601の進捗マガジン

前回、形状修正までやったので、塗装に向けてサーフェイサーを吹きました。

白い成形色装状態では分かりませんでしたが、サフを吹くと表面の粗さが目立ちます。

これはナイロンを素材にした以上避けられないと分かっていたので、対策は考えてあります。

全体に溶きパテを厚めに筆塗り。その後サンドペーパーで、ひたすら研磨。

表面が滑らかになったらエアブラシで塗装します。

まず下地に、ボルトキャリアを塗ったのと同じMr.スーパーメタリック2を塗布。

その上にあえて新品っぽく見えるよう、薄くセミグロスブラックを吹いてみました。

(ワッフルマガジンは使っているアルミ合金の種類が違うのか、普及型マガジンのように黄色く変色している例は見ない気がします。)

よく見ると細かい傷が沢山あるけど、最初のコンクリートブロック状態と比べたら、だいぶ金属っぽくなりました。

このマガジンは一応、側面のリブだけでなく、底面も極初期のAR-15のものを再現したつもりです。

上から自作品、実物初期型、実物普及型

しかし底面は特に3Dプリンターによる成形時の角度の問題で積層跡が大きく、溶きパテ+サンドペーパーをもってしても細かい部分をきれいに仕上げる事は出来ませんでした。

チャージングハンドル

さて最後に残った大物、チャージングハンドルです。

これは形を作るだけなら簡単なものの、強度を保つためにオリジナルのダイキャスト製ハンドルと3D出力した物とを合体させニコイチにしよう思案していました。

(後になって、ナイロンなら十分強度があるのでニコイチにせずとも大丈夫ったっと分かりましたが・・・)

そのため、3Dプリンターのデータはこのような形状にしました。

ダイキャスト製ハンドルからハンドル部分を切除し、ロッド部分のみを新造ハンドルに移植します。

外からは見えませんが、内部にはハンドルをロックするためのスプリングをはめる穴やスリットがある関係上、どうしてもこんな形状でしか接合できませんでした。

あとはマガジンと同じように溶きパテとサンドペーパーで表面を滑らかにして塗装。

こんな感じになりました。うん、悪くないと思います。

これにて大きな部品は終了。

あとは小物を何点か作っていきます。

2021年04月26日

衛生兵の装備

先日、ベトナム軍の衛生兵の装備についてご質問頂いたので記事にまとめてみました。

またM1945フィールドパックに赤十字マークをペイントしている例もありました。

赤十字マークが描かれていないと写真から衛生兵だと識別できないだけで、実際にはもっと多くの衛生兵がフィールドパックやARVNラックサックに衛生キットを入れて持ち運んでいた可能性はあると思います。

ただし米軍で使われていたバックパック式のM5メディカルバッグの使用例はまだ確認できていません。

ヘルメットについは、全ての衛生兵ではないものの、赤十字マークがペイントされている例が多数見られます。

写真のように、歩兵や空挺部隊ではヘルメットの正面に、正面に黒虎マークがペイントされるレンジャー部隊ではヘルメット側面に赤十字マークが入るようです。

最後に被服に付ける徽章についてですが、これについては前線の衛生兵の徽章がはっきり写っている写真が見つからなかったため、あくまで推測となります。

しかし私自身まだ衛生兵について本格的に調べた事が無いので、以下は今現在持っている情報からの推測になります。

今後新たな情報が得られ次第、認識が変わる可能性がある事をご容赦ください。

まず1950年代においては、衛生兵の装備は同時代のフランス軍と全く同一だったはずですが、手元に資料が無いため、割愛させて頂きます。申し訳ありません。

1960年代前半からは、米国製の衛生物品セットNo.3(通称M3メディカルバッグ)の使用例が、終戦まで長きに渡って多数見られます。

ベトナム戦争中の衛生兵の個人装備としては、小銃兵の装備に加えてM3メディカルバッグを身に着けるのが最も一般的だったと思われます。

今後新たな情報が得られ次第、認識が変わる可能性がある事をご容赦ください。

まず1950年代においては、衛生兵の装備は同時代のフランス軍と全く同一だったはずですが、手元に資料が無いため、割愛させて頂きます。申し訳ありません。

1960年代前半からは、米国製の衛生物品セットNo.3(通称M3メディカルバッグ)の使用例が、終戦まで長きに渡って多数見られます。

ベトナム戦争中の衛生兵の個人装備としては、小銃兵の装備に加えてM3メディカルバッグを身に着けるのが最も一般的だったと思われます。

またM1945フィールドパックに赤十字マークをペイントしている例もありました。

赤十字マークが描かれていないと写真から衛生兵だと識別できないだけで、実際にはもっと多くの衛生兵がフィールドパックやARVNラックサックに衛生キットを入れて持ち運んでいた可能性はあると思います。

ただし米軍で使われていたバックパック式のM5メディカルバッグの使用例はまだ確認できていません。

ヘルメットについは、全ての衛生兵ではないものの、赤十字マークがペイントされている例が多数見られます。

写真のように、歩兵や空挺部隊ではヘルメットの正面に、正面に黒虎マークがペイントされるレンジャー部隊ではヘルメット側面に赤十字マークが入るようです。

まず一般的に衛生隊所属者は軍医・一般の衛生隊員ともに、衛生科章を右胸の名札上側に着用していたので、部隊付きの衛生兵も同様に衛生科章を着用していたものと推測されます。

次に左袖に付ける部隊章に関しては、単に衛生隊員が五角形の衛生隊の部隊章を着用している写真なら沢山あります。

しかしこれらの多くは後方の衛生隊を写した写真であり、この衛生隊パッチが前線部隊付き衛生兵でも着用されたかについては、まだ確認が取れていません。

上で示したヘルメットを被っている衛生隊員の写真も、前線ではなく軍病院で警備中の兵士を写したものです。

とりあえず、ベトナム戦争期の装備被服に関しては以上になります。

私自身気これまで手を付けてこなかったテーマですので、今後もっと調べていきたいと思います。

2021年04月23日

今週の601

前記事『モデル601の進捗』

セレーションはアップで見るとまだとちょっと歪んでいますが、やり直しても手作業ではこれ以上精密には作れなそうなので、許容範囲とします。

ボルトキャリア

エジェクションポートから見えてる部分の塗装をワイヤーブラシではがし、ボルトフォアードアシストのラチェットの切り欠き、その他開口部分をパテで埋める。

これにサーフェイサー→Mr.カラー ブラック(黒)→Mr.スーパーメタリック2 スーパークロームシルバーをエアブラシで塗装。

改造前のJAC M16A1(モデル603)と改造後の比較

スーパーメタリックすごい!こんなにリアルな金属感でるんだ。これは大成功!

ボルトキャッチ

当初はボルトキャッチは3Dプリンターで作ろうと思っていましたが、JACの改造でも大した手間では無さそうだったので、手作りしました。

第3世代(モデル603/604)タイプのボルトキャッチをベースに、ボルトキャリアを手動で止めるための下側のでっぱりを切り落とし、パテで肉盛りし、手作業でセレーションを彫る。

一回目はパテで延長すべき部分の長さが足りなかったり、セレーションがかなり歪になったのでボツ。パテ部分を全部取ってやり直し、2回目でなんとか形になりました。

左から改造前、改造後、実物

セレーションはアップで見るとまだとちょっと歪んでいますが、やり直しても手作業ではこれ以上精密には作れなそうなので、許容範囲とします。

あ、よく見たら、実物ってボルトキャッチの下側のレシーバーに窪みがあるんだ。これは見なかった事にしたいな・・・

マガジン

自分でデータ作成し、DMM.makeに3Dプリントを注文していたワッフルマガジンが届きました。

塗装前に取り付けチェック。うん、マガジンキャッチの穴の位置もばっちり。ウエ~イ!

と思ったら、なんか横リブの位置がおかしい。あれれ?

改めて寸法を測り直したら、なんと3Dデータを作る際に採寸したJAC製マガジン自体がもとから、装着した際に実銃よりも11mmほど長くレシーバーから出ている事が分かりました。

しかし横リブの位置は実銃の位置に合わせて作ってあるので、そこにズレが生じてしまったのです。

横リブの無いマガジンなら気になりませんでしたが、ワッフルマガジンだと11mmの差は大きく、違和感が出てしまっています。

しかたないので手作業で修正。せっかく3Dプリンター使ったのに~(泣)

マガジンの長さ(正確にはレシーバーからの飛び出し長)を実銃に合わすため、JACサイズに作ったマガジンの上部を11mm切除して短縮。マガジンキャッチの穴も手作業で開け直します。

修正完了。微妙な違いだけど、やはりこうして並べてみると雰囲気が違う事が分かります。

そうしたところで、今回はここまで。

なんとかゴールが見えてきました。

2021年04月21日

最近買ったリプロ迷彩服

[表記について]

この記事では、米軍ERDLパターンを基に開発されたベトナム国産迷彩(通称レンジャー/エアボーン/パステル/ARVNリーフ)を、ベトナム語におけるERDL系迷彩の総称である『ホアズン(Hoa Rừng)』と称し、米国製の1966年型ERDLパターン(グリーンドミナント)を『グリーンリーフ』と呼称しています。詳細は『迷彩のお名前』参照

昨年の記事『ĐLCHのリーフ迷彩服リプロ』で紹介したホアズン迷彩服です。この記事で書いたように、当初はこの服を4ポケット型に改造しようと思っていました。しかしその後、よく考えたら4ポケット型はベトナム戦争末期の2~3年しか使われていない一方、2ポケットの『迷彩服型』は1968~1975年までのおよそ7年間も使われていたのでリエナクトの際に使い勝手が良いため、まずはそのまま迷彩服型として持っておく事にしました。そのため、4ポケット型の特徴である背中側のウエスト調整ストラップは外しました。

またボタンの再現度はあまり良くないので、クラッシファイド製ベトナム軍ボタンに交換しようと思います。

なお徽章の設定はレンジャー部隊ですが、レンジャー群や大隊を示す徽章はあえて付けていません。その方が部隊・年代を問わず幅広く使えて便利なのです。

実はこのメーカーは一昨年にもホアズン迷彩服を発売していたのですが、その時の製品は色の再現度が悪く、ほとんどタイ軍リーフ状態だったので買いませんでした。

しかし今回新発売された物はその時の汚名返上とばかりに、かなり良い仕上がりです。生地は薄手のポプリン生地です。ポプリンのホアズン迷彩服リプロが発売されたのは今回が初めてではないでしょうか。

徽章の設定は、まずは長年やりたかった第81空挺コマンド群第4強襲中隊にしましたが、他の部隊用にももう何着か買おうと思います。

DRAGON(香港)

グリーンリーフは既に他メーカーの物を5着ほど持っていたので、この上さらに買い足す事を躊躇していたのですが、このDRAGON製を購入した友人がとても良いと絶賛していたので、買わずに後悔するよりはと思い注文してしまいました。

確かに、生地の再現度は最高です。またリップストップ生地というのも嬉しい所。これまでベトナム軍グリーンリーフ迷彩服のリプロはみんなポプリン生地で作られてきましたが、実物の生産数はポプリンよりもリップストップの方が主だったろうと僕は考えています。

ただしボタンは実物(直径18mm)よりも一回り大きい20mmの物が付いているので、これもクラッシファイド製ボタンに交換しようと思います。

なおこの服をどういう設定にするかはまだ決めかねているので、徽章は付けていません。裁断も、もしかしたら肩当を取ってエポレット型にするかも。