2021年12月19日

上半身自撮り

届いたばかりのTAP迷彩TTA47を着て、部屋の中で自撮りしました。

ベトナム国軍 第5空挺大隊(1954年)

三脚を出したついでに、まだ着用状態の写真を撮っていなかった服をまとめて撮影。

ZOOMミーティングよろしく上半身だけおめかしして、下半分は部屋着のスエットです。

フランス植民地軍 第1空挺コマンド植民地大隊(1949年頃)

フランス植民地軍 植民地歩兵連隊(1950年代前半)

ベトナム共和国軍 空挺師団(1960年代末~1970年代前半)

ベトナム共和国軍 トゥドゥック歩兵学校 予備士官候補生(1960年代~1970年代)

ラオス王国軍 空挺歩兵大隊 (1960年代~1970年代)

野戦服なら撮影会で着るものの、チノ(勤務服)などの制服系は買ってから一度も着る機会がなかった服が多いです。

とは言え、僕はコスプレ写真は背景まで含めて一つの作品だと思ってるので、屋内のミリタリーイベントや普通のコスプレイベントに「ただ着に行く」つもりはありません。

野戦服ですら、普通のサバゲーフィールドの背景では気に入らないので、自分の足で東南アジアっぽい雰囲気の撮影スポットを探して、自分で撮影会を開催しているわけです。

そして一応、40~70年代の制服に似合いそうな撮影スポットのあてはあるので、来年こそはそこで制服限定撮影会を開催したいです。

2021年12月18日

TTA47

先日フランス人が売りに出していた中古のフランス軍迷彩服のレプリカが、長い旅を終えて今日我が家に届きました。

TAP(リザード)迷彩のTTA47戦闘服です。メーカータグはありませんが、おそらく香港のパンツァーファウスト製のようです。恥ずかしながら、今回この中古を買うまで、こういったレプリカが存在したことを知りませんでした。

TTA(Traité toutes armes=一般兵科)という名前の通り、基本的にはTTA47は一般部隊向けのカーキ単色生地で作られました。

一方、空挺部隊用のTAP47降下服は落下傘降下専用の被服なので、降りた後の行動や生活には不便だったようで、結局空挺部隊でも軽便なTTA47の需要が高まり、空挺部隊(TAP)用のリザード迷彩生地を使ったTTA47が第一次インドシナ戦争末期の1954年ごろに誕生します。

このTAP迷彩TTA47はその後も迷彩パターンの変化を伴いながらアルジェリア戦争まで使われましたが、今回入手したレプリカは、その中でも初期の第一次インドシナ戦争期のパターンを(少なくとも雰囲気は)再現したものです。

そしてこの服はフランス軍のみならず、フランス軍の傘下で発足したベトナム国軍の空挺大隊(BPVN)にも支給されており、その後も1960年代初頭までベトナム共和国軍の空挺部隊で着用されていました。

▲ベトナム国軍陸軍第5空挺大隊 [1954年7月, ハノイ]

▲ベトナム共和国軍陸軍空挺旅団[1961年8月, モクホア]

TTA47について

フランス軍の戦闘服はファッション業界でも人気なので、ファッション業界ではよく『M47』という名称が使われますが、フランス軍には『Mle(モデル)47』という名前の戦闘服が色々あるので、一口にM47/Mle47と言ってしまっては、どれの事かわからないのです。

なのでフランス軍ファンの間では、Mle47と称される各種戦闘服はまず、服の形状によって一般兵科(TTA)用と空挺部隊用(TAP)用の2種類に大別され、それぞれ『TTA47』、『TAP47』という通称が付けられています。

またさらにTTA47の上衣には、基本(4ポケット)の『一般型(modèle général)』と、熱帯地域向け(2ポケット)の『軽量型(modèle allégé)』の2種類があります。

その上で、1952年には一般型・軽量型上衣ともにデザインの改良がおこなわれ、それぞれ『TTA47/52』と呼ばれています。

今回僕が入手したリザード迷彩TTA47の上衣は、この中のTTA47/52軽量型のカットです。

なお下衣に一般・軽量の区別はなく共通です。

また下衣は上衣とは別のタイミングで改良が行われており、初代の『TTA47』、1950年改良の『TTA47/50』、1953年改良の『TTA47/53』と三種類に大別されています。

▲TTA47下衣(まだ全種類イラスト化してないけど、違いと言えばウエストのボタンが隠れてるか露出か、およびその数くらいで、全体のデザインは変わりません。)

一応、うちに実物のTTA47(カーキ)があるので、写真を載せておきます。

▲TTA47一般型上衣

▲TTA47/52軽量型上衣

▲TTA47下衣

おまけ

12月12日にオープンしたラーメン二郎ひたちなか店に、オープンから5日遅れで行ってきました。

午前8:20に整理券をもらい、12:20に入店。

4時間待ちは今までで一番長いけど、整理券制のためマンガ喫茶で時間潰せたので苦にはなりませんでした。

麵量も豚の量もすごいなぁ。

美味しゅうございました。

2021年12月08日

ザーコップ:ベトナム海兵タイガーの分類

※2021年12月11日更新

※2021年12月18日更新

※2024年2月24日更新

※2025年3月24日更新

ホアン・トゥウン 「海兵隊顕彰歌 (Bản Hùng Ca Thủy Quân Lục Chiến)」

ベトナム海兵隊の制式迷彩であるザーコップ(Da Cọp)は、その派生であるタイガーストライプ迷彩に多くのファンがいることから、タイガーストライプの一種としてマニアによって研究・分類が行われてきました。

もちろんこのブログでも過去に何度かザーコップについて取り上げてきましたが、それらはザーコップという迷彩が最初に導入された時期についての考察であり、以後十数年の間に起ったパターン・カットの変遷についてはまだ取り上げていませんでした。と言うか、僕自身分かっていない部分が多くありました。

そこで詳しい先輩コレクターに教えを乞いながら、ザーコップについて自分なりにまとめを作ってきました。そしてある程度で発表できるボリュームにまとまったので、ここに記します。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年3月、この記事の内容を含む、

『ベトナム共和国軍の軍装1949-1975 Vol.1』を

発売しました。

歴代の被服・装備・軍装例をまとめたフルカラー図解です。

是非お買い求めください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021年12月07日

100均ポケットCS その2

前回ベース色の塗装までやったので、自分で作った印字デカールを貼り付けます。

以前M7A2 CSガスに貼ったデカールはハイキューパーツ 家庭用インクジェットプリンターデカール用紙に印字されたものでしたが、今回XM58を製作するにあたってデカール用紙を注文しようとした時にちょうど品切れだったので、代わりにオリデカ インクジェットデカールを初めて使ってみました。

ハイキューパーツ同様、このオリデカもインクジェットプリンターで印刷後、インクが水に溶けださないよう表面にクリアーをエアブラシで吹く必要があります。

そして貼り付け。

デカールが一部汚くなってるけど、これは僕のミス。一応、満足いく仕上がりになりました。

おまけ

XM58用デカールを印刷するついでに、M67フラググレネード用のデカールも作りました。

貼り付けるのは、これまた以前作ったサンプロ製弾体に実物M69訓練手榴弾のヒューズ・レバーを取り付けたM67です。

しかし透明タイプのデカールは下地が思いっきり透けるので、下地が暗い色だとこんな感じ。ほとんど意味ないですね。

これが上手くいったらコストコ製の弾薬箱にもデカールで印字を再現しようと思っていましたが、ちょっと無理そう。

実物の手榴弾や弾薬箱は専用のゴム印で印字しているようですが、そこまでは作ってられしないなぁ。

やるとしたら、ステンシル+隙間を筆塗りしかなさそうです。めんどくさぁ・・・

2021年12月06日

100均ポケットCS

『100均ミニスモーク』に続く手作りグレネード第2弾。

今回はXM58 ポケットCSグレネードです。

XM58は、採用当初こそ米軍SOG傘下の特殊部隊にのみ試験的に配備されていましたが、その実地試験で有用性が認められたため、1970年代に入るとベトナム軍やクメール軍の一般部隊にも支給される、ありふれたCSガスになりました。

▲サスペンダーにXM58を吊り下げるベトナム共和国軍地方軍の将校(スンロク, 1975年)

今回XM58を作ろうと思ったきっかけは先日、家の引き出しの中に、過去に何かで使った残骸と思しきサンプロ製手榴弾のヒューズ・レバーだけが残っているのに気付いた事でした。

さらに、前々からコスプレ用にXM58グレネードが欲しかったので、このヒューズ・レバーを再利用すべく、100円ショップのキャンドゥに走りました。

そこで見つけたのがこちらのスプレーボトル。

これをカッターで切ってセロテープで仮組すると・・・

オーケー、サイズぴったり。

エポパテで形状を整えて、ヒューズを内側からネジ留めして

塗装。

G&G製M18スモークをM7A2 CSガス風に塗りなおした時と同様、Mr.プライマーサーフェイサー1000 スプレー(グレータイプ)の色がCSガスグレネードにぴったりなので、本体色はこのサーフェイサーだけで再現します。

次は自家製デカールで赤い印字を再現しますが、まだデカールが出来上がってないので、次回に続きます。

おまけ:自作塗装台

これまで何かを塗装をする際は、ベランダに段ボールを敷いていたのですが、段ボールを屋外に置いておくと湿気を吸ってグニャグニャに変形してしまい使いにくかったので、耐候性のある塗装台を作ってみました。

当初はバーベキュー用の金網をベニヤ板に取り付けようと考えていましたが、ホームセンターをうろうろしていたら、良いものを見つけました。

農作物の苗を育てるセルトレイです。この四隅を真鍮線でベニヤ板に取り付けて完成。

同じセルトレイですが、取り付ける向きを上下分けているのがミソです。

穴の開いている方(上下逆さま)は、割り箸を挿して塗装物を立てて乾燥させることができます。

格子状の方は、ある程度大きい面積の物を塗る時の土台となります。

2021年11月26日

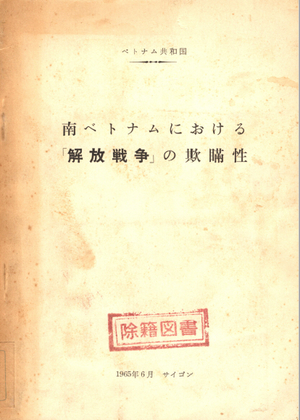

南ベトナムにおける「解放戦争」の欺瞞性(1965)

先日、今から56年前の1965年にベトナム共和国政府が発行した『南ベトナムにおける「解放戦争」の欺瞞性』という資料を入手しました。内容は電子化本家さんに依頼して全ページスキャンし、私が運営するこちらのウェブサイトで公開しています

この本はベトナム共和国政府が自国の1965年版防衛白書を、日本の人々向けに抜粋・翻訳したもので、内容の概要は以下の通りです。

今回の白書は、ハノイ政権がその平和宜伝とはまったく裏腹に、破壊的・侵略的行動を強化しようとしていることを暴露することを目的としたものである。この白書に収録された証拠書類は、いわゆる"南ベトナム解放戦線"がハノイ共産政権に完全に依存していることを示す新たな証拠を提供しているばかりでなく、共産諸国、とくに北京政権が、南ベトナムに対する侵略にかかりあっていることをも立証している。(「まえがき」より抜粋)

・いわゆる"南ベトナム解放戦線"の正体・いわゆる"南ベトナム解放戦争"に対する北ベトナム共産政権の補給と維推の実情・ベトナム共和国政府がとった防衛措置・共産主義者の歴然たる侵略の事例1) 破壊工作員が非武装地帯を越えて潜入している―ポ・パン・ルオンの事例2) 共産国製武器・弾薬の南ペトナムヘの密輸―クア・ベトの事例3) 共産国製武器・弾薬の南ベトナムヘの大最輸送(「目次」より抜粋)

この本は、日本のとある図書館の蔵書だったものが除籍・放出されたもので、中には懐かしの貸し出しカードも入っていました。しかし貸し出しの記録は一つも無し。

ハノイ政権が語る『抗米と解放』のドラマに多くの人々が陶酔している日本では、ハノイ政権に批判的な情報はほとんど「親米ポチの陳腐なプロパガンダ」と鼻で笑われるので、もしかしたら、この半世紀間ほとんど誰にも読まれなかったかも知れません。

とは言え、僕はベトナム共和国やアメリカ政府などハノイに敵対する側による発表の方が真実だと主張している訳でもありません。この本も含め、それはそれで実際都合のいい部分だけをまとめたプロパガンダです。

(余談ですが、僕は長年日本国内外のベトナム難民コミュニティや民主派ベトナム人と関わってきましたが、彼らも気に入らない相手には例え身内であっても「あいつはベトコンだ」とレッテル張りをして排除しようとする下らない光景を何度となく見てきました。ベトナム難民コミュニティはこの40年間、そういった身内での赤狩りを繰り返してきたので、多くの穏健派は自分たちのコミュニティそのものに失望し政治への関心を失いました。)

そもそもの話ですが、この世にある全ての情報が人間の言語で書かれている以上、その全てが人間によって多かれ少なかれ意図的に編纂・公表された『プロパガンダ』であり、人間の意図が介在しない『真実』など、そもそもこの世に存在しないと考えています。 政府発表や民間のメディアはもちろん、個人だって他人に何か伝えたい時は、相手にどう伝えたいかを考えた上で言葉を選んで語るでしょう。

したがって私に出来る事は『真実』の主張ではなく、あくまで歴史愛好家として『そういったプロパガンダがあった事実』を収集・保存する程度だろうというのがここ数年の私のスタンスです。

まぁその部分がどう変わろうとも、結局、私がホー・チ・ミンとベトナム共産党に対して中指立て続ける事に変わりはありませんが。

2021年11月23日

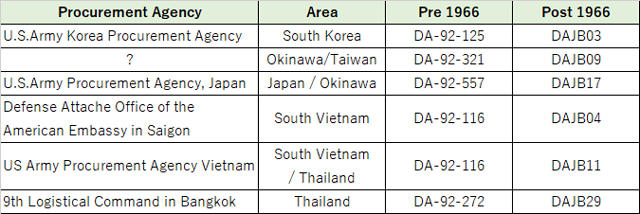

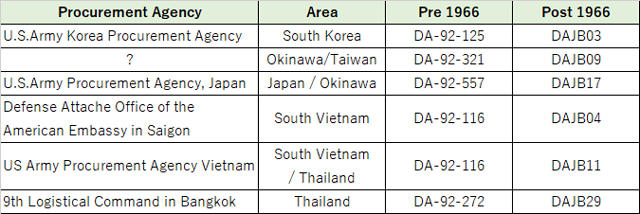

キャンバスブーツのコントラクト/調達局コード

ベトナム戦争期に米軍がインドシナ諸国向け軍事支援物資として日本・韓国で生産させたキャンバスブーツおよびそのコントラクトナンバー(契約番号)について過去記事『キャンバスブーツ』に書きましたが、あの後先輩研究者たちと情報交換していく中で、僕がいろいろと勘違いしていたことがわかりました。

そこで今回はOlivier Bizet氏およびDavid Levesque氏に提供していただいた貴重なデータを基に、僕が改めて情報をまとめたものを発表します。

I. 極東向けコントラクトナンバー

1. DA-92

『DA-92』から始まるコントラクトはアメリカ陸軍の極東(Far East)向けコントラクトナンバーであり、同様にヨーロッパ向けには『DA-91』が用いられます。

そしてDA-92に続く三桁の数字が調達局コードとなります。(それぞれの調達局コードについては『DAJB』の項参照)

調達局コードの後ろの『FEC』は『極東司令部 (Far East Command)』の略で、1947年からGHQと同じ東京の第一生命ビルに本部を置き、1952年に市ヶ谷に移転。FEC自体は1957年に発展・解散しましたが、その後も極東地域におけるコントラクトには引き続きFECのコードが使われた模様です。

なおブーツではありませんが、FECとは異なる発注パターンのDA-92ナンバーも存在し、一例として米陸軍工学司令部(Army Engineer Command)が韓国で結んだコントラクトには『DA-92-800-ENG-xxxx』というコードも存在するそうです。

2. DAJB

1966年5月または6月の間に、極東向けコントラクトナンバーの様式はDA-92から『DAJB』に変更され、DAJBに続く二桁の数字が調達局コードとなります。

【調達局コードの例】

II. キャンバスブーツのコントラクトナンバー実例

この表のように、キャンバスブーツは1966年前半までは日本製・韓国製両方が存在したものの、DAJBナンバーに切り替わった1966年後半以降は韓国製しか確認されていません。

キャンバスブーツの製造は1975年の第2次インドシナ戦争終結まで続いたと思われ、またこのブーツを使用したベトナム、カンボジア、ラオス各国の軍も年代が進むにつれて兵力(=ブーツの需要)を拡大させていたっため、最終的にはキャンバスブーツ全体の生産数のうち、かなりの割合が韓国製だったと考えられます。

おまけ

上の表で何度も社名が登場している韓国『Dong-Shin (Tong Shin) Chemical Industry (東信化學工業)』のキャンバスブーツ工場を映した当時のニュース映像がありました。

戦後日本が朝鮮戦争特需で経済を復興させたように、韓国にとってもベトナム戦争による特需の恩恵は計り知れないものがあったそうです。

ブーツに限らず、インドシナ軍事援助用の個人装備や被服(タイガーストライプ等)は60年代前半は日本製が多かったですが、その後韓国がベトナムに派兵を進めると、その見返りとして米軍からの発注は韓国へ集中していきました。

第2次インドシナ戦争終結後しばらく、韓国軍が(戦争が終わったせいで送り先がなくなった)大量の韓国製ARVNラックサックを自国で使用していたことを考えると、もしかしたらキャンバスブーツのデッドストックもまだ韓国国内に眠ってるかもしれませんね。

2021年11月21日

今度こそRTミシガン服完成

以前『RTミシガン営内・外出着』で作った服がなんだか気に入らず、作り直しました。

前回はEA製のベトナム軍ホアズン(グリーンリーフ)迷彩服をベースにしましたが、今回はより再現度の高いドラゴン製を使いました。

まず、再現目標とした当時の写真では、複数の人物が肩当無し、エポレットのみのタイプの迷彩服を着ています。

(この裁断は60年代末以降のベトナム軍野戦服でカーキ、迷彩ともに多く見られます。)

なのでドラゴン製迷彩服から肩当を撤去。ついでに袖を折り畳みやすいよう、肘当ても撤去して七分袖化しました。

いつもは横着してポケットを潰して縫い付けてる胸ポケット上のパッチも、今回はちゃんとポケットを一度剥がしてパッチを縫い付け、ポケットとして機能するようにしています。

またボタンは戦中同型の戦後ベトナム製ボタンに交換しました。

そして完成したのがこちら。

肩当を剥がした跡が残っていますが、これは何回か洗濯すると目立たなくなります。

左胸の米軍SFパッチは、以前与野の大正時代祭りにシャム王国軍装で参加したタイの友人からもらったタイ製リプロです。実際にベトナム戦争当時米兵向けにパッチを作っていたバンコクの徽章屋が当時と同じ刺繍ミシンで作った物なので、滅茶苦茶リアルです。

おまけ:パッチとバッジ

この記事で「肩当て」、「肘当て」と呼んでいる補強用の布は、本来の服飾用語では『パッチ(patch)』と呼ばれます。しかし軍服の世界では、服に直接縫い付ける布製の徽章もパッチと呼ばれます(こちらは『当て付ける布』の意から派生した使い方)。両方の意味の言葉が混在すると紛らわしいので、当ブログではあえて軍装マニア的視点で布製徽章のみを『パッチ』と呼称しています。

なので、洋裁やってる人に「パッチを付けてほしい」と言う場合、それは「補強布を付けてほしい」という意味になるので、徽章を差し出しても意図が通じないでしょう。それを回避するには、『アップリケ』と言えば間違いなく通じると思います。ダサいけど(笑)

また『バッジ(badge)』でも通じると思います。徽章業界においてバッジは金属製徽章を指す場合が多いですが、元々は『インシグニア(insignia)』同様、材質に関係なく単に『徽章』を意味する言葉だそうです。そういう意味では、布製も含めた徽章全般をバッジと呼ぶ服飾業界の方が、当の徽章業界よりもバッジという言葉を本来の意味で使っているというパラドックスですね。

Posted by 森泉大河 at

12:58

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│【アメリカ】│1954-1975│NKT/技術局│SOG/特殊作戦│被服・装備│デガ

2021年11月19日

似て非なる物

ベトナム軍で使われた数千種の部隊章・パッチの中には、デザインがよく似ている、というか明らかに使いまわしているものがいくつか見られます。

それらは恐らく、軍から部隊章のデザインを受注したベトナム国内のデザイナーや徽章業者が、デザインを起こす手間を省いたりシルクスクリーンの版をそのまま使いまわすために、すでに同一デザインの部隊章がある事を軍に隠して提案し、そのまま採用されたものと思われます。

以下、そういったデザイン・シルクスクリーン版使いまわしと見られるパッチの例です。

①陸軍第44レンジャー大隊

②地方軍ヴィンビン小区チャークー支区

③不明(文字がないため判別できず)

①陸軍第18歩兵師団第52歩兵連隊偵察中隊

②陸軍第23歩兵師団第44歩兵連隊偵察中隊

③地方軍ヴィンビン小区チャークー支区 ※

※44という数字はチャークー支区とは関係なく、単に業者が②の版を流用した、さらに4は漢語で「死」を暗示する数字であためカッコいいからそのまま採用されたのではと推測しています。

①陸軍第5歩兵師団第8歩兵連隊(1971年改訂版)

②地方軍ヴィンロン小区第747長距離偵察中隊(元ヴィンロンPRU)

ともに1970年代に用いられたパッチです。

①陸軍第1歩兵師団黒豹中隊

②陸軍特殊部隊第91空挺コマンド大隊

②陸軍特殊部隊第91空挺コマンド大隊

特殊部隊ベテランのフォー・コック・ユン氏の証言によると、両部隊章は似ていて紛らわしいと軍内部でも問題になったので、1968年に第91空挺コマンド大隊がデルタ偵察チームを吸収し「第81」空挺コマンド大隊に改称されると同時に②のパッチは廃止され、以後1970年まで第81空挺コマンド大隊に専用の部隊章は制定されなかったそうです。

過去記事『空挺コマンド』参照

なお、上記のように似たようなパッチは他にもあるのになぜこの二つだけ問題になったかというと、おそらく黒豹中隊と第91空挺コマンド大隊は共に軍団本部や総参謀部の指令で動くエリートコマンド部隊だったため、軍上層部がこの二部隊の部隊章がよく似たデザインであることに気付けたからだと思われます。逆に他の部隊は異なる地域に展開する末端組織なので、上層部はおろか、パッチを着用する当人たちも他に同じようなパッチが使われている事に気付いていなかったかも知れません。

2021年11月14日

さらに悪あがきM18スモークグレネード

※2021年11月19日更新

①G&G製M18再塗装・グリーン化

ですがその後、海外のリエナクターが、「本体色ごとシールに印刷して貼り付ける」という方法で印字を再現しているのを見つけたので、僕も真似してやってみました。

なお今回は、ベースにしたM18レプリカは発煙色レッドのタイプですが、塗りなおすついでに、まだ持っていなかったグリーンを再現しました。

素材にしたシールは、エーワン ラベルシール インクジェット 超耐水 マット紙 A4 ノーカット 20シート 62201Eです。

ビフォーアフター

モニター上では、本体を塗装したMr.カーラー オリーブグリーン(2)の色に合わせたつもりだったのですが、実際に印刷してみると微妙に違う色合いになってしまいました。

なお上側の天板のグリーン色は水性ホビーカラー H50 よもぎ色で塗っています。

②G&G製M18再塗装・CSガス化

もう一つのG&G製M18は、スモークではなくM7A2 CS(催涙)ガスグレネード仕様にしました。

作業としては、本体色としてMr.プライマーサーフェイサー1000 スプレーをそのまま使っています。

その上に、ヤフオクで販売されていた個人製作のCSガスグレネード用デカールを貼り付けました。

イイ感じ!

③④アリイ(現マイクロエース)製M18 セーフティレバー換装

僕が高校生の時、つまり約18年前に自分で作ったアリイ製プラモデルのM18。

(このキットの最初の製造販売メーカーはLS。LS倒産後に金型がアリイに移り再販。2004年、アリイがマイクロエースに社名変更。)

このキットは造形が非常に良いものの、セーフティレバーまでプラ製なので、装備につけて野外で使っているとすぐ折れてしまいます。

そこでレバーが折れて以来しまいっぱなしだったものに別の金属製のレバーをつけて再利用。

左(レッド)がサンプロ製レバーを曲げたもの、右(イエロー)がM18と同型の実物(ただし正体不明)のレバー

18年もののビンテージ(笑)なので印字が滅茶苦茶かすれていますが、実物(使用済み)M18も市場に出回るときはこのくらいボロくなっている物がおおいので、逆にリアルじゃね?と自分に言い聞かせてます。

2021年11月10日

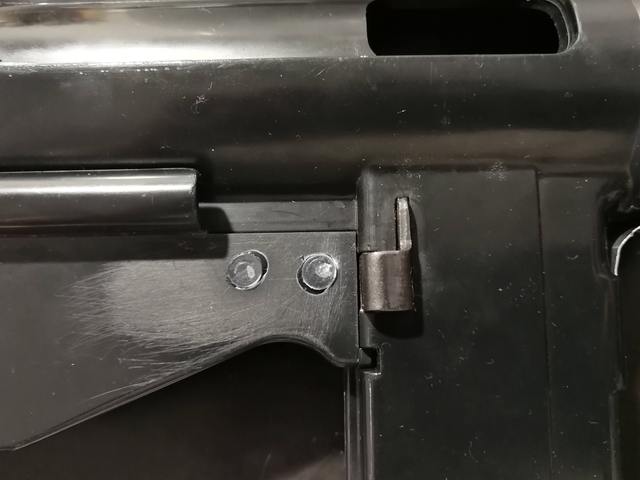

グリースガンいぢり その3

前記事

グリップに続いて、ハドソンは省略してしまった細部の形状も(あまり拘りないので大体で)作成。

ダストカバーのリベット

M3サブマシンガンはダストカバーを開けた状態がカッコいいと思うのですが、これを再現するには、ダストカバー内側のボルトストップ/セーフティと、レシーバー側のボルトまで再現する必要があり、かなり大仕事なので今回は諦めました。(そこまでするならガスブロやモデルガンを買ったほうが早い)

レシーバー右側のピン2個

レシーバー前端の溶接跡とバレルラチェット

バレルラチェットはアルミ板をカットしたもの。溶接跡はエポパテを細く伸ばして貼り付け、その表面を割り箸でグリグリ擦って不規則な模様を付けました。

なお実銃ではバレル基部の加工はセレーション(並行の溝)ではなくチェッカリング(格子状の溝)ですが、それを自力で再現するのはかなり大変なので、そのままにしています。

ボルトガイドロッド後端、スリングスイベルのボルト穴埋め

このボルトガイドロッドはBB弾を半分に切ったものです(笑)

これにて形状修正は完了。塗装に進みます。

2021年11月03日

続・射撃技能章

以前、『調査中のベトナム軍インシグニア ①射撃技能章』で、謎のまま終わっていた射撃技能章のデバイスの正体が分かりました。

意外な事に、海外のコレクターの人が実物を持っていたので、画像を見たら一目瞭然。

真ん中に付いていたのは武器のミニチュアではなく、銃器の種類を記したバー(デバイス)でした。

またこのサンプルから、射撃技能章は少なくとも6種あったようです。

M.1: M1小銃

ĐẠI-LIÊN: 機関銃

TRUNG-LIÊN: 軽機関銃

TIỂU-LIÊN: 自動小銃

CẠC-BIN: カービン

SÚNG-LỤC: 拳銃

またこのサンプルの中にはありませんが、もしかしたらグレネードランチャー(PHÓNG LỰU)や無反動砲(KHÔNG GIẬT)、対戦車ロケット(CHỐNG TĂNG)等のバーも存在したかもしれませんね。

さらに別の研究者からの情報によると、ベトナム軍の射撃技能章には、以下の3つの世代があるとの事です。

1st (1960年代初頭の短期間のみ?): 黒台布、ピストルのミニチュア

2nd (1960年代初頭-1963年9月): 星無し、ライフルのミニチュア

3rd (1963年9月9日-1975年):星付き、銃器種名のバー

しかし前回の記事に載せたように、星あり(3rd)なのに、2ndと同じくライフルのミニチュアが付いている例も存在しており、本当にこの分け方で正しいのかどうかは、まだ確証が得られていません。

▲上の世代分けに従うと、右は2ndだが、左は謎。

2021年11月02日

まったりお食事&撮影会

※2021年11月9日更新

よく歳を取ると一年過ぎるのが早いと言いますが、今年は特にそう感じます。

以下、10月末にやった撮影会の写真です。

その1 クメール陸軍 猟兵大隊(1970年)

その2 ベトナム陸軍 国境レンジャー大隊(カンボジア領内 1970年)

おまけ 背景合成

その1 クメール陸軍 猟兵大隊(1970年)

クメール共和国(=ロンノル政権)成立、カンボジア内戦突入直後の1970年頃の軍装っぽくしました。

すでにアメリカから供与されたM1ヘルメットやタイガーストライプを着用していますが、武器や個人装備はクメール王国(=シハヌーク政権)期から使っている中国・ソ連製です。

その2 ベトナム陸軍 国境レンジャー大隊(カンボジア領内 1970年)

同じく1970年、それまでベトナム陸軍特殊部隊(LLĐB)の傘下にあったCIDGキャンプストライクフォースが、LLĐBの解散に伴い陸軍レンジャー部隊(BĐQ)に編入され、『国境レンジャー(BÐQ Biên Phòng)』へと改名されます。

この改編と並行して、キャンプストライクフォース/国境レンジャーは1970年4月から開始されたカンボジア進攻作戦へと投入され、カンボジア領内でベトナム共産軍やクメールルージュ(カンボジア共産軍)と戦いました。

この当時、国境レンジャーの軍装はCIDG時代の物を引き続き使っていましたが、その後すぐに政府軍からホアズン(ARVNリーフ)迷彩服などが支給され、見た目は一般の(キン族で構成された)レンジャー大隊と同一になります。さらに1973年には『国境レンジャー』という名称も廃止され、正式にレンジャー部隊の一部となります。

服は上のFANKと使いまわし。だって実際同じもの着てるんですもん。

その他 ベトナム陸軍第7歩兵師団、レンジャー、人民自衛団、国家警察

僕は上の2つしか着ませんでしたが、友人たちはいろいろ着ていた(と言うか前日までテーマを決めていなかった)ので、みんなの写真を加工。

おまけ 背景合成

僕は行っていないイベントだけど、友人たちの写真を加工たので、ついでに公開。

空軍付き憲兵隊の再現はおそらく日本初じゃないでしょうか。

2021年10月28日

外注ネームテープ縫い付け

刺繍屋さんに生地持ち込みで注文していたネームテープが届きました。

実は手元には4年前にまとめて作った分がまだ残っているので、今回自分用に作成したのは4枚だけです。

これらをネームテープ待ちだった服に縫い付け。

その1 ベトナム海兵隊最終型ザーコップ迷彩服(TCU型)第5海兵大隊仕様

民生ハンティングウェアから改造した服です。服の制作記はこちら

これで上着は完成しましたが、まだパンツは何も手を付けていません・・・

その2 ベトナム軍カーキ作戦服(2ポケット型)トゥドゥック歩兵学校予備士官候補生仕様

こちらは服本体は米軍のユーティリティーユニフォームで代用し、ボタンのみクラッシファイド製に交換してあります。

部隊章、襟章は自家製です。

残るRTミシガン用のテープですが・・・

単にテープを付け替えるだけでなく、ベースの服をEA製ではなくドラゴン製にしたくなってきたので、徽章を全て移植する事になると思います。

また服本体もいじりたい箇所があるので、作ったらあらためて記事にします。

2021年10月22日

謎のM16A1 w/ XM148

先日、海外の友人が、ベトナムにおける不可思議なM16ライフルの写真を見せてくれました。

写真その1

アドバイサーと思しき米兵がXM148グレネードランチャー付きのM16A1ライフルを持っていますが、なんとハンドガードがXM148専用の物ではなく、通常のM16A1のままです。

なお撮影された場所・年代等は不明ですが、ボートを運転しているベトナム兵の左胸に付いているパッチは情報学校のものです。

写真その2

上の写真と続けて撮影されたと思われるこの写真では、XM148に加えてE4Aらしきサイレンサーまで装着されています。こちらもハンドガードは通常タイプで、スリングベルトも同じように付いているので、もしかしたら銃自体が同じ個体かも知れません。

なので撮影場所は第4軍管区(旧・第4戦術区)内のどこかという事になります。

この銃をイラストにすると、こんな感じ。

ベトナム軍(しかも二線級の地方軍)でサイレンサーが見られる事自体驚きですが、こちらは物さえあれば取り付けられるのでひとまず置いておくとして、とにかくハンドガードが謎過ぎます。こんな取り付け方は他に見た事がありません。

XM148を取り付けるために、わざわざハンドガードの下面を大きくくり貫いて穴を開けたとしか思えません。

たまたまグレネードランチャー本体だけ手元にあって、専用ハンドガードが無かったから、無理くり付けちゃったのでしょうか・・・。

なおベトナム軍では、XM148やM203といったアンダーバレルグレネードランチャー自体が一般部隊にはほとんど出回っておらず、その支給先は特殊部隊、特にNKT傘下のコマンド部隊に限られていました。

NKTはベトナム軍の特殊工作機関であるものの、1960年代を通じて米軍SOGによる特殊工作の実行部隊として活動しており、アンダーバレルグレネードランチャーを含む最近の火器・装備をSOGから直接支給されていました。

また下の写真のように、1970年代にはベトナム海軍LĐNN(フロッグマン部隊)でもまとまった数のXM148付きM16A1が見られますが、LĐNNは創立当初よりSOG指揮下のNKTシーコマンド部隊を構成していたため、このXM148もSOGがシーコマンドに対して支給した物を引き継いでいるのではないかと思われます。

(1973年の休戦に伴い潜入工作部隊であるシーコマンドは解散となったため、海軍シーコマンド中隊はそのままの装備で原隊であるLĐNNに復帰した)

国軍記念日のパレードにおけるLĐNN隊員(1973年6月19日サイゴン)

Posted by 森泉大河 at

14:57

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【アメリカ】│銃器│1954-1975│NKT/技術局│SOG/特殊作戦│被服・装備│LĐNN/フロッグマン│HQ/海軍│ĐPQ-NQ/地方軍・義軍

2021年09月29日

ブル族の人名

この時、右胸には何の気なしに、僕がいつも使っているベトナム人(キン族)名である「Thanh」と刺繍されたネームテープを縫い付けました。

しかしその後、米軍MACSOG TF-1AE(SOG-35 CCNの後継部隊)が作成した当時の資料から、このRTミシガンはブル族で構成されたチームであった事が判明しました。

過去記事『雷虎SCUの構成民族』参照

なので名前もブル族のものでないと不自然なので、ネームテープを作り直す事にしました。しかし『デガ(モンタニヤード)の人名』に載せたように、デガの中でも多数派のジャライ族やラーデ族なら既に人名のサンプルを集めてあるのですが、ブル族については把握できていなかったので、一から調べる事になりました。

するとその中で、思いもしなかったブル族の複雑な境遇を垣間見る事となりました。

まず、古来よりブル族の人名には姓が無く、名のみで構成されていたそうです。しかし1946年、ベトナム領内に住むブル族に大きな転機が訪れます。

その前年の1945年9月、第2次大戦における日本の敗戦を機に、ホー・チ・ミンを首班とするベトミンは日本の傀儡政権であるベトナム帝国政府を転覆させ、ベトナム民主共和国の独立を宣言しました。しかし間もなく、インドシナの再統治を目指すフランス軍と、それを支援するイギリス軍、連合国の指揮下に入った日本軍が合同でコーチシナ地方(ベトナム南部)からベトミンを駆逐。フランス軍はそのままベトミン政府の首都であるハノイに向けて北進し、インドシナ全土の再占領を目指しました。

この時期、ベトナムに住む全ての人々は、多大な犠牲を覚悟の上でフランス軍と戦いベトミンによってもたらされた「独立」を守るか、あるいはフランスに恭順して穏便にフランス連合の枠内での自治権拡大を目指すか、という非常に苦しい選択を迫られました。

ベトナム人と一口に言っても、それぞれの立場は生まれた場所や環境で大きく異なっており、民族の悲願である独立のためベトミンの闘争に参加する者がいる一方で、ベトミン政府によるテロ・弾圧の対象となった公務員や地主、カトリック信徒など、なんとしてもベトミン政権を阻止したい人々も多く居ました。

その結果、ベトナム社会はベトミン(共産)派と反共派に大分裂し、以後30年間に渡って一千万人超の犠牲者を出す壮絶な内戦へと突入します。

そしてこの分裂は多数派のキン族だけでなく、少数民族の中でも起こりました。中でもブル族はこの分裂の結果、一定数の人々が、元々は持っていなかった「姓」を名乗るようなったという特殊な例です。

事の真相は不明なものの、現ベトナム(共産党)政府のクアンチ省フウンホア地区人民委員会の公式サイトによると、ブル族は1946年初頭までに、その一定数がベトミン派に与していました。そしてホー・チ・ミンとベトナム労働党に「忠誠を誓った」とされる人々は、1946年1月6日のベトナム民主共和国国民議会総選挙において、(多数派のキン族を基準に制度設計されたため)投票用紙に姓を書く必要が生じたため、ホー・チ・ミンの姓「Hồ(ホー)」を自らの姓として記入したのです。そしてこれ以降、ベトミン派のブル族はホー姓を名乗るようになったそうです。

同サイトには、1947年のフランス軍への攻撃の際に戦果を挙げたベトミン軍のブル族兵士として、以下の名前が紹介されています。

・Hồ Ray

・Hồ Tơ

・Hồ Hăng

・Hồ Thiên

・Võ Tá Khỉn

・Hồ Cam

・Hồ Hương

そして現在のブル族についても、僕がネットを検索した限りでは、ホー姓の人物しか見当たりませんでした。(ベトナム労働党/共産党政権下では70年近くに渡って、「融和」という名目で少数民族文化の破壊、キン族への強制同化政策が行われているので、姓だけでなく名もキン族風の人しか見つかりませんでした。)

一方で、当時はベトミンを支持しないブル族も数多く存在しており、無論彼らが敵の首魁であるホー・チ・ミンの姓を名乗る事はありませんでした。

彼ら反共派ブル族はその後、ベトナム戦争が始まるとアメリカ軍のCIDG計画に参加し、以後十数年に渡るホー・チ・ミンの軍隊(ベトナム人民軍および解放戦線)との長い戦いに身を投じます。

1967年頃には、ブル族CIDGの中でも優秀な兵士はSCU(Special Commando Unit)としてベトナム軍NKTコマンド雷虎へと編入され、米軍SOG-35隊員を指揮官とするRT(偵察チーム)が順次編成されていきました。そして最終的に、CCNに所属する約30個のRTのうち、1/3以上をブル族のチームが占めるようになりました。

そして僕が軍服を再現したRTミシガンも、そのブル族チームの一つです。しかし残念ながらこの服の見本とした写真の人物の名前は不鮮明で判読できず、また他のRTミシガン隊員の名前を記した資料もまだ見付けられていません。しかし他のブル族チームの情報を探したところ、同じCCN所属のRTハブ(Habu)の隊員の名前が一部判明しました。

・Loi

・Boa

・Bop

・Too

・Cumen

・Ti

・Noi

・Zu

・Xuan

・Thua

・Ti Ti Loi

・Bang

(声調記号等は不明)

こうしてようやくブル族人名(男性名)のサンプルがある程度揃ったので、僕はこの中からネームテープに刺繍する名前として「Bop」を採用する事にしました。もちろんホー姓なしで。サンプルの中にはキン族と似たような名前も幾つか見受けられますが、Bopは一目でキン族ではない事が分かるので、気持ちの棲み分けも出来ます。

余談ですが、たぶん上の「Habu」というチーム名は、琉球諸島の毒蛇「ハブ」の事だと思います。 RTのチーム名は部隊を指揮する米軍SOG-35によって命名されるため、名前のパターンとしてはアメリカの州名の他、アナコンダやサイドワインダーなどアメリカ人にとって凶暴かつクールなイメージの蛇の名前も入ります。おそらく沖縄に駐屯する米兵の間ではハブの事はよく知られており、その危険性は特殊部隊のイメージにぴったりだったんじゃないでしょうか。

Posted by 森泉大河 at

01:18

│Comments(0)

│【ベトナム共和国軍】│【インドシナ少数民族】│1954-1975│1945-1954│NKT/技術局│SOG/特殊作戦│少数民族の歴史・文化│デガ│【ベトコン】│徽章・勲章

2021年09月26日

戦技系技能章

※2021年10月28日更新

※2022年6月28日更新

※2022年7月1日更新

※2022年10月23日更新

※2024年6月26日更新

※2025年4月23日更新

・落下傘降下(Nhảy Dù)

訓練施設:ホアンホアタム 空挺訓練センター(ザーディン省タンソンニュット基地内)

降下回数・実戦経験に応じて基礎・中級・上級の三等級があり、中級には星、上級には椰子葉のデバイスが追加される。

・特殊部隊落下傘降下(Nhảy Dù Lực Lượng Đặc Biệt)

訓練施設:ドンバーティン特殊部隊訓練センターおよびクェッタン/イェンテー技術局訓練センター(ともにビエンホア省ロンタイン)

(一般)落下傘降下課程に加え、HALOによる潜入や抽出脱出などの特殊作戦に関する技能を学ぶ、事実上の特殊部隊員養成課程。

降下回数・実戦経験に応じて基礎・中級・上級の三等級があり、中級には星、上級には椰子葉のデバイスが追加される。

※作戦服に付ける布製(機械織/刺繍)徽章は、一般の落下傘降下章と同一。

落下傘降下教育の指導員たる資格

落下傘降下資格章と同様に三等級あり、ランクが上がる毎に星、椰子葉のデバイスが追加されるが、初級以外の等級名については現在調査集。

・レンジャー基礎(Căn Bản Biệt Động)

訓練施設:ドゥックミー レンジャー訓練センター(カインホア省ドゥックミー)

レンジャー部隊では基本的に、隊員全員がこのレンジャー基礎課程を修了してから部隊配属となる。

またレンジャー部隊以外に所属する者でも訓練に参加でき、修了者には資格章と資格手当が支給される。

・長距離偵察(Viễn Thám)

訓練施設:ドゥックミー レンジャー訓練センター(カインホア省ドゥックミー)

米軍のMACVリーコンドースクールに倣った長距離偵察(LRRP)課程。

レンジャー部隊の他にも、各歩兵師団や海兵隊の偵察中隊隊員候補たちが受講する偵察部隊の登竜門。

・森林山岳湿地戦(Rừng Núi Sình Lầy)

訓練施設:ドゥックミー レンジャー訓練センター(カインホア省ドゥックミー)

こちらもレンジャー訓練センターで受講できる訓練コース。

ただし理由は不明ながら、この徽章に作戦服用の布製は存在せず、着用例もほとんど見られない。

・フロッグマン (Người Nhái)

訓練施設:ブンタウLĐNN訓練センター/海軍訓練センター(ニャチャン カムラン)

海軍フロッグマン部隊(LĐNN)課程。

今のところLĐNN隊員以外での着用例は未確認。

2021年09月11日

調査中のベトナム軍インシグニア ②徒手格闘技能章

こちらは射撃技能章とは逆に、当時の使用例は幾つもあるのに、徽章本体の鮮明な画像がなかなか見つからなかった物です。

以前こちらの記事で、ベトナム軍にはテコンドー章(Bằng Taekwondo)なる徽章が存在していた事を書きましたが、その時はまだ画像が不鮮明なため、多分中央の白い図柄は拳(グーパンチ)だろうという事くらいしか分かりませんでした。

しかしその後、もうちょっと鮮明な当時の画像が見つかりました。

ハー・コック・フイ少尉という人物の写真です。

▲第10政治戦大隊 ハー・コック・フイ少尉(左)とズー・トゥー・レ大尉(右) 1973年

画像を拡大すると、今まで読めなかった拳の下の文字がついに読めたのですが・・・

これがまた新たな謎を呼んでくれました。

▲拡大画像(左)と再現図(右)

えー!『KARATE DO(空手道)』って書いてあるじゃん!テコンドー章じゃなかったの!?

しかし空手道と書かれている事自体は、着用者のバックグラウンドと辻褄があっています。

実は写真のフイ少尉は、日本人の鈴木長治が1963年にベトナムのフエで旗揚げした『Suzucho Karatedo(鈴長空手道)』に最初に入門した一番弟子の一人であり、当時既にベトナム格闘技界の第一人者として活躍していた、南ベトナムでは著名な空手家なのです。

▲若き日のハー・コック・フイ(左)と鈴木長治(右)

ちなみにベトナム戦争終結後、鈴木長治氏はベトナム共産党政権による外国人追放政策によって、1978年に日本に帰国。

軍人だったフイ氏は逮捕され、再教育キャンプへ投獄されたものの、数年後に脱獄、国外脱出に成功。難民として1979年に米国へ渡りました。フイ氏は渡米後も武道家として活躍し、HANSHI KARATE(師範空手) 9段、Shorin Ryu Karate (小林流空手) 8段、Okinawan Traditional Weapons(沖縄古武術)7段、米国国際武道協会専任理事会議長などを歴任。『グランドマスター』として今なおベトナム人武道家から尊敬を集めています。

さて、話を本題に戻します。

なぜ、『テコンドー章』と呼ばれている徽章に『KARATE DO』という文字が入っているのか?

その答えとして、二つの可能性を考えてみました。

①徒手格闘は何でもKARATE DOだった/文字はKARATE DOのみのだった説

空手の方がベトナムで先に普及しており認知度が高かったため、同じく打撃系の徒手格闘術であるテコンドーは空手の一種と見做されていた、または徒手格闘の総称としてKARATE DOが用いられていた?

[考察]

当時テコンドーでは空手や柔道と同じ日本式の道着が使われており、実際、欧米ではテコンドーは空手の一流派と見做されるなど、長らく空手と混同されていた。

しかし、ベトナム軍にテコンドーを指導しているのは韓国軍の指導員(軍事顧問)であり、自国のテコンドーを日本のカラテ呼ばわりされる事には強い抵抗があったことは想像に難くない。

また当時ベトナムでは、テコンドーは"Taekwondo"の他にも、韓国国旗の太極の図柄から"Thái cực dào (太極道)"とも呼ばれており、それが韓国由来の武術である事はベトナムでも認知されていたと考えられる。

②実際に習得した格闘技の名前が入る説

入る文字は共通ではなく、他にも"TAEKWON DO(テコンドー)"や"JUDO(柔道)"など、実際に習得した武術の名前が入った?

[考察]

①の考察で述べたように、テコンドーの段位に対してカラテという名称が使われたと考え辛い以上、単に実際に習得した武術の名前が入ると考えた方が自然だと思われる。

今回例に挙げたフイ少尉は鈴長空手道の第一人者であり、KARATE DOの文字が入っている事とは何ら矛盾しない。

ただしKARATE DO以外の文字の使用例はまだ確認できていない。

2021年09月11日

調査中のベトナム軍インシグニア ①射撃技能章

※2021年11月3日更新

射撃技能章(Chứng nhận Thiện xạ)については、海外のコレクターが実物とされるものの画像を公開していたので、その存在は認識していたものの、当時の写真や資料でこのバッジを見た事が無かったので、本当にこれらのバッジがベトナム軍の物なのか疑わしく思っていました。

しかし今日、別件でパソコンに保存してあるトゥドゥック歩兵学校(予備士官学校)の写真を見返していたら、このバッジらしき物が写っているではありませんか!

ベトナム軍には他に似たような徽章は無い(はず)なので、おそらく射撃技能章(星付き)で間違いないと思います。

今まで全然気付かなかった。なんだ、前から使用例の写真持ってたんじゃん。

ただし、この写真のバッジには、上のコレクター所蔵品のようなライフルの造形はありません。

画像が不鮮明ですが、バッジの中央にはなんだか黄色い小さな図柄が付いています。

これは推測ですが、僕はこの写真のバッジ中央にある図柄は、ピストルではないかと思ってます。

正体が判明しました。新たにこちらの記事に記載してあります。

こちらはネットで見つけたクアンチュン訓練センター発行の射撃技能章の証書ですが、これにはM16ライフル(Súng M.16)の射撃技能を認定する旨がタイプされており、さらに証書上部には例のバッジの意匠と共に、COLT(=M1911A1ピストル)、M79グレネードランチャー、M60マシンガンと、M16ライフル以外の各銃器の名称も載っています。

つまり射撃技能章には少なくともライフル、ピストル、グレネードランチャー、マシンガンの4種類が存在していたことが推察されます。

そしてこの中で、図柄が比較的小さくなりそうなのはピストルしかないので、おそらく上の写真のバッジはピストル(M1911A1)の射撃技能章であろうと考えられます。

とは言え、ライフル以外の射撃技能章の鮮明な画像はいまだ見た事が無いので、引き続き写真を探していきたいと思います。

2021年09月06日

飾緒のレストア

昨年12月にベトナム軍の英勇章飾緒のレプリカを入手した際、このレプリカからペンシルを取り外して、手元にあるペンシルが欠損している実物に移植する事でレストアしようと考えていた事をついこの間思い出し、9か月越しの作業を行いました。

左が実物(保国勲章飾緒に付いている物)、右が英勇章飾緒のレプリカのペンシル

よく見比べなければ、一見して違いはわかりません。

このペンシルをレプリカから外し、実物コードにさくっと付け替え。

コードとペンシルは、このように糸で留められています。

はい、これでレストアは完了しました。お疲れさまでした。

とは行きません。

素材にしたレプリカの方も、一応使えるようにしておかないともったいないので、これに付けるペンシルを自作する事にしました。

実は実物コードに取り付ける前に、レプリカのペンシルを「おゆまる」で形取りしておきました。

そしてこの型にプラリペアを流し込み複製。

形を整えて、色をゴールドに塗ったら完成。

僕の技術不足のため、けっこう形が歪んでしまいましたが・・・

服に付けてしまえば目立たないでしょう、きっと。

自分用には実物を使えばいいので、このレプリカは撮影会の際の貸出用にしたいと思います。